Empty Set of Future

2021/9-2022/1 urban design

/Third space

/Spatial representation

/Road planning

/Urban renewal

/Migrant worker

2021.09-2022.01 / 4th grade

/ 去往台中中區和其他真實與想像

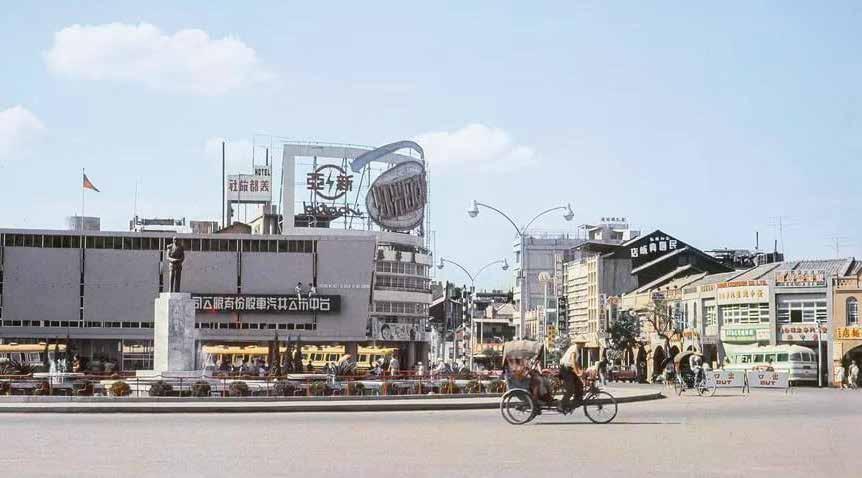

台中中區因經濟商業代向外發展,面臨人口外移、老化、商業沒落等因素,政府近年雖積極整治中區綠柳川,推動各項復甦中區計畫 ,但還是難以回到從前光景,中區儼然成為一途有外表的空城,成為時代進步下的犧牲品。

而在近十年,經濟開始發展,勞力需求大增,此時外籍勞工族群進到台灣,在這塊土地生活,發展不同於我們的文化,而他們平時踏 入異國工作,他們必須很快學會另一套規則。和家鄉以親緣維繫的紐帶不同,工廠是通過嚴格的規律運轉,他們最終成為大機器裡的 一個零件。只有週日,外在的標籤被解除,移工在一廣以同鄉為單位聚集起來,他們不說中文,吃著熟悉的辣椒,形成抵抗外部世界 的小群體。

此時,中區這一空城便成為他們的天堂,沒有了台灣雇主的標籤,這股活力注入了中區死城,對於在此區域內部,人的行為也產生了 很大的改變,包括了台灣人與外籍人士的融合,涵蓋範圍小至飲食,大至文化,這一歷史空城彷彿是一大熔爐,成為了新時代的載體 ,歷史空間從死轉變成「活的空間」,可說是這一載體的代名詞,在建築與地理學空間形成一超展開無差別對話。

這設計中我對於「活的空間」提出許多疑問,包含空間與需求,如「他們的區域範圍界定」;空間與活動「他們在哪裡聚集」;空間 與記憶「過去市場的型態」;空間與行為「一起於綠川抽菸」,而我將所有行為歸類成寄生與共生兩種,並探討所有行為於此載體內 共生的可能性。

根據列斐伏爾的解釋,空間並非非黑即白的二元立場,以空間生產三元論來解釋空間與人的連結,亦即空間實踐,空間再現與再現空 間。而愛德華・索亞將這一空間三元的立場延續,提出了「第三空間」的概念,協助我們來理解空間場域與人的活動抽象,複雜且多 變的關係。相對於物理層次的第一空間與精神層次的第二空間,第三空間可以被當作是揉合了物理與心理,再加上時間與使用者的混 合體。

/ 與他人共享連結日常

第三空間,明顯不是以建築或設計角度去看空間或城市規劃問題,但又與城市學關係甚大。所謂的「第三空間」,可以是一些比較跳脫(欠特定規程)的空間, 例如一些在社區內自然產生的的空間。補充來說,用家自己定義空間用途而催生的地方也可以是「第三空間」。這概念和理論建基於後現代的想法:其實你不能 夠將城市空間或每樣事情也規劃出來,但現代的城市規劃卻是限制了一個地用途。在現代社會,我們老是將城市分作公共與私人的空間,於是「第三空間」便扭 轉了這個說法。

/ 經濟與交通

本區為台中的核心區域,為台中最早開始 發展的地區。中區自日治時期起是台中地 區商業重鎮,至今仍以商業區為主體,為 中部地區東西南北交通往來的據點。日治 時代開始,中區為全中部最大的經濟活動 中心,同時也是政治文化中心。鐵路、公 路的公營民營車站皆設於此,交通十分發 達。行政區域東起縱貫鐵路、雙十路一段 ,西至中華西街,南至民權路,北以公園 路及福音街為界,2016年統計數據:人口 一萬九千多人,面積為 0.8803 平方公里, 屬於台中的人口稠密區。

/ 疊圖與歷史節點分析

與以往圖底圖分析歷史地圖的方式不同,透過圖底圖疊圖以界定範圍,並可以發現從古至今棋盤格道路系統之馬路寬度並無太大改變,以此做為控制變因 ,設定網格之大小,同時變可界訂出各街廓的位置與大小,再透過歷史切片的觀察,將各時期人口聚集區域使用控制點標的出來,最後擠出可視化模型, 在透過個模型的變化過程便可看出此區域的演變,相對於傳統圖底圖的分析,此方式能更直觀且明白。

1.set mesh

2.set point

3.extrude

台中中區因經濟商業代向外發展,面臨人口外移、老化、商業沒落等因素,政府近年雖積極整治中區綠柳川,推動各項復甦中區計畫,但還是難以回 到從前光景,中區儼然成為一途有外表的空城,成為時代進步下的犧牲品。我試著將此一概念與中區現況與未來性連結,將既有的歷史建築史為第一 空間,基地行為視為第二空間再現,並將兩者擴大討論空間的深度與廣度,透過第三空間概念的連結人與建築的關係,提出以此為主題的無牆城市博 物館。

/ 驗證與回應 利用了與以往不同的分析方式來 做基地調查,透過 Drawing model 模擬各歷史重要節點 ,並將空間概念生成。而城市博物館概念,以第三空間混雜的 理解中,探討支配與被支配的關係,並經由空間中持續的對話與辯證,來「揭露」在不同時間,不同使用者的屬性與意義。探討第三空間的意義。

縱貫鐵路帶動中區發展 日治時期警察宿舍 台中公園湖心亭發展

商業區形成,中區盛世 外勞引入,中區火災事件

環狀道路規劃,核心區域開始向外發展

第三空間作為揉合了物理與心理象限,再加上時間與使用者的混合體,比起物體層次的空間實踐與精神層次的空間再現,更關注空間如何融合了實體、感官、 情緒、經驗與記憶等各種「關係」,將這一主題當作未來無牆博物館之概念,不只使遊客在來到台中時,能快速了解此區的歷史發展,同時也以創造第三空間 為復甦中區手段,第三空間關注日常生活與空間實踐的不平衡發展,而這種不平衡與資本主義的生產方式有關。

/ 策略與實施 第一階段主要從台中中區現今面臨的問題出發,包括族群融合、商圈沒落等,但根本在於交通問題,中區為日治時期發展的格子狀道路系統,對於一個區域的 交通樞紐而言,理論上應為最便捷快速的交通系統,但由於道路規劃與區域劃分,除了東西向的主要道路外,其餘在格子狀內部的馬路寬度較窄且多為單行道 ,導致中區的混和交通帶彈性不足,又因多為單行道,對於行人及腳踏車在使用道路時安全性下降,為解決此問題,我擷取了進入交通混和帶之節點,並依路 口特性,限縮路口,限制進入車輛之種類。

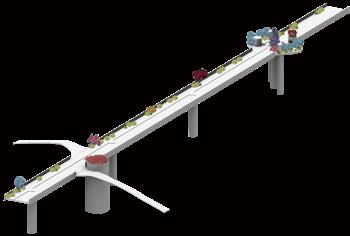

第二階段主要建立於中區第三空間的彈性與包容性之上,以歷史為發展主題,將中區內各街區的空間屬性建立於尚未發展的原始狀態,並將第一空間所探討的 物理性空間作為基礎,將第二空間定義為人的行為,其中包括不同族群於不同空間所衍伸的行為差異,並將第三空間概念轉化為博物館與廊道結合之構造物, 在第一階段的基礎下,創造一供行人與自行車安全通行的空中廊道。

Masterplan scale 1:3000

/ 超級街區的可能 以台中火車站至台灣大道為軸線 開始分析,靠近火車站的街廓內 部多為單行道,至柳川成為雙向 道,以三民路為界,交通得以舒 緩,我以靠近火車站之街廓作為 示範,仿效巴塞隆納隻超級街廓 手法,重新劃分此區域為四大街 廓,並透過道路限制、鋪面引導 、綠化設計等手法,以達到車速 的減緩與使用者交通工具的限制 ,以確保行人同行之安全性。

/ 交通引導點 審視台中中區現有問題,從根本解決交通問題,在捷運藍線開通的前提下,進入中區自駕車使用率下降,人們對於公共運輸使用率提升,將道路使用權利還給行人與腳 踏車,重新規劃基地內道路的車道劃分,並將綠化置入街道,使原有中區較不具彈性的市容軟化,同時達到未來永續城市之理想。在改善交通問題後,創造一人可於台 中火車站與中區邊界移動的新模式,在安全與便利的前提下,在核心與邊界中轉移,並適時在規劃的路徑上提供人可停留之空間,並搭配中區各街廓的特色,,以達到 復甦中區的目的。

A/市府路╳公園路 B/三民路╳成功路 C/三民路╳中山路 D/民權路╳平等街

將巴塞隆納的超級街區計畫成功為仿效,應用於台 中中區之棋盤式交通網路系統,透過路口限制進入 基地之車種,從根本解決中區的沒落,改善中區內 部交通狀況,創造友善行人與自行車之空間,使人 在中區內部進行水平移動時,可擁有最高安全性, 在此條件下,就凸顯了基地停車空間的重要性,改 善交通問題後,以再次復甦中區商圈。

Parking

Yanagawa

Parking

Cafe

Shop/Exhobition-E

Exhibition-D/Elevator/Cafe

Taichung Park Lake

Information desk/Ubike/Exhibition-C

Exhibition-B/Elevator/Shop

Taichung ASEAN Square

Exhibition-A

Taichung Station Midori-gawa

Cafe

/ 無牆博物館 考量到未來捷運藍線開通 與用續城市之概念後往來 市區與火車站的台灣大道 的大眾交通工具車流附載 量減少,人們除了使用大 眾運輸工具通勤外,提供 人們使用步行與騎自行車 的方式,並將此交通動線 提取,創造一兼具生態與 訴說社會文化的空中花園 ,同時分流往來的人潮, 降低台灣大道的負荷量, 創造一更友善環境以及與 城市博物館結合為目的的 構造體。