Space Syntax im Gesundheitsbereich

Space Syntax wurde in den 1970ger Jahren am University College London von Bill Hillier und Julianne Hanson entwickelt.

Space Syntax ist ein Überbegriff für ein Set an Raumtheorien und Analysemethoden, die sich mit der Wechselwirkung zwischen räumlicher Konfiguration und menschlichem Verhalten auseinandersetzen.

Zentral dafür ist die Erkenntnis, dass unser kollektives Verhalten bestimmten räumlichen Mustern, einer Art “sozialen Logik”, folgt. Diese ist analysierbar und quantifizierbar.

Als solches ermöglicht Space Syntax Architekten die Performance verschiedener Entwürfe miteinander zu vergleichen, Schwachstellen und Stärken in der Raumanordnung aufzudecken und schlussendlich besser zu planen.

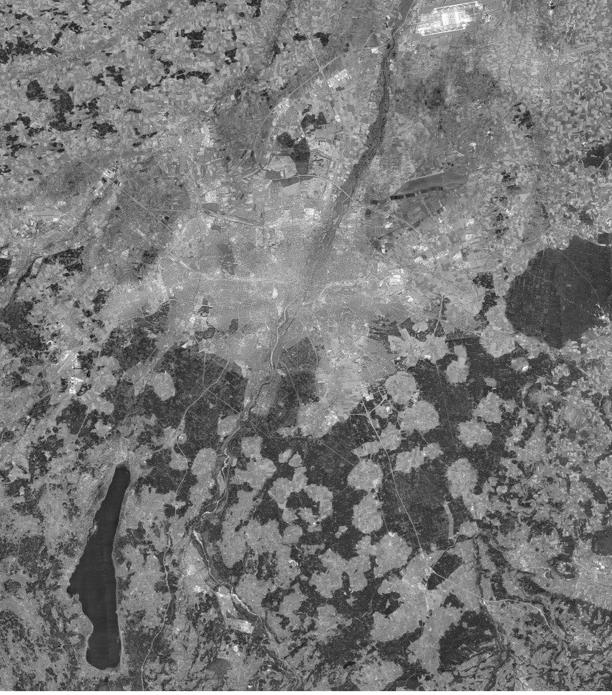

Im Gesundheitsbereich wird Space Syntax genutzt, um die Gestaltung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu optimieren. ‘Visual Graph Analysis’ berechnet beispielsweise die visuelle Integration. Diese beschreibt, wie viel von einem bestimmten Standpunkt aus gesehen werden kann (Überblick) und vergleicht dieses Sichtfeld (s. Abbildung 2) mit anderen Standpunkten im Gebäude.

Handdesinfektionsspender, die visuell integriert aufgestellt sind, werden häufiger genutzt. Hohe ‘co-visibility’ zwischen Pflegestation und Kopfteil des Patientenbettes in Intensivstationen senkt signifikant die Sterblichkeitsrate. Je ‘integrierter’ ein Raum, desto wahrscheinlicher ist es, dass Menschen ihn durchqueren.

In Pflegeumgebungen ist eine hohe visuelle Integration indikativ für einen kognitiven Anker (‘intuitive wayfinding’) und fördert zufällige, informelle Kommunikation. Idealerweise sind an solchen Stellen Gemeinschaftsflächen angeordnet, die das soziale Leben der Bewohner*innen anstoßen.

Segregierte Räume eignen sich als Rückzugsorte für private Gespräche oder konzentrierte Arbeit. Idealerweise sind sie als Bewohnerzimmer oder Büros geplant (s. Abbildung 3).

Dieser Kurzbericht beinhaltet die ‘Visual Graph Analysis’ des St. Anna Hauses um die beobachteten Verhaltensphänome zu kontextualisieren. Weitere Space Syntax Analysen sind in der Originalarbeit beinhaltet.

Abbildung 2: Beispiel Isovist, 360˚ Sichtfeld vom Mittelpunkt des Gemeinschaftsraumes im beschützten Bereich (3. OG).

6

Abbildung 3: Ideales Raumprogramm in Pflegeeinrichtungen unter Berücksichtigung der natürlichen Wechselwirkung zwischen räumlicher Konfiguration und menschlichem Verhalten.

Rückzugsort Private Gespräche Bewohnerzimmer

Räumlich-Segregiert

Kognitiver Anker

Zufällige Begegnung Soziales Leben

Räumlich-Integriert

7 St. Anna Haus Holzkirchen Kurzzusammenfassung M.Sc. Dis. Luisa Amann

WANN

» Juli 2023 (Montag 24, Samstag 29)

» 8:00-18:30 Uhr

WO

» EG (inkl. Garten) + 1. OG + 3. OG (beschützter Bereich)

» 15.440 m2

WER

» 88 Bewohner*innen

WIE

» manuelle, ethnografische Beobachtungsstudie

» Aufteilung der Observationfläche in 9 Zonen

» 5min Observation je Zone

Datensatz A (Interaktionen)

Datensatz B (Bewegungsspuren)

» 1 Durchgang pro Stunde, 10 Wdh am Tag

BEWEGUNGSMUSTER

» 360 gesammelte Datensätze:

» 267 Bewegungsspuren

» 216

» 24 Agitation

= 507

ERGEBNIS

Interaktionen

Verhaltensmuster

dokumentierte

BESCHÜTZTER BEREICH 95% ‘Wandering’ 5% Zielgerichtet

INTERAKTIONSMUSTER GESAMTGEBÄUDE 38% ‘Wandering’ 62% Zielgerichtet der Bewohner*innen der Bewohner*innen Überblick 0 20 80 Gespräch Hilfeleistung ART 0 20 40 60 Pfleger*in Bewohner*in Besucher*in BETEILIGTE Bewohner*in + 0 10 20 30 40 50 Gemeinschaftsraum Flur Bewohnerz. Sonstiges RÄUMLICHE VERTEILUNG % % %

BEOBACHTUNGSSTUDIE

9

Kurzzusammenfassung M.Sc. Dis. Luisa Amann

St. Anna Haus

Holzkirchen

Eckdaten

St. Anna Haus, Holzkirchen

Erkenntnis

Im St. Anna Haus, Holzkirchen liegt ein signifikanter, positiv-linearer Zusammenhang zwischen räumlicher Konfiguration (Space Syntax) und den beobachteten Bewegungsmustern der Bewohner*innen vor (statistische Korrelation r = 0.8, r 2 = 0.6). Je integrierter ein Bereich desto höher ist dieser frequentiert.

Stärken

1. Position Foyer

Das Foyer weist den höchsten Grad visueller Integration auf (kognitiver Anker). Menschen, die mit der Räumlichkeit nicht vertraut sind (z.B. Besucher*innen und/oder verlorene Bewohner*innen) kehren intuitiv in diesen Bereich zurück, um sich zu orientieren. Dass sich hier die Rezeption/Auskunft befindet ist daher ideal.

2. Position Büro

Die Bürobereiche sind räumlich segregiert angeordnet. Dies schafft optimale Voraussetzungen für konzentriertes Arbeiten.

Potenziale

3. Passage

Die Passage, mal offen, mal geschlossen, stiftet Verwirrung. Ich habe wiederholt beobachtet, wie Bewohner den Gang entlang des Restaurants zur Kapelle hinab liefen, durcheinander stehen blieben und schließlich wieder umkehrten, weil die Tür abgeschlossen war. Eine klare Regelung bzgl. ‘Öffnungszeiten’ der Passage (z.B. je nach Uhrzeit oder Wetter) könnte Orientierung bieten.

4. Gartennutzung

Der Garten wird von Bewohner*innen selten ‘aus eigenem Antrieb’ benutzt (meist nur in Begleitung von Pfleger*innen oder Besucher*innen).

Observationen in anderen untersuchten

Wohnheimen deuten darauf hin, dass ein direkter Zugang vom Gemeinschaftsraum zum Garten dessen Nutzung erhöht (und entsprechend die Bewegung der Bewohner*innen fördert).

Daher könnte es lohnenswert sein, nach dem Mittagessen regelmäßig die Terrassentüren des Restaurants zu öffnen und Bewohner zu einem spontanen Spaziergang zu ermuntern.

4 10

Bewegungsspur Bewohner*in integriert segregiert

Räumliche Konfiguration + Bewegungsmuster

GSEducat ona Vers on 4 3 11 St. Anna Haus Holzkirchen Kurzzusammenfassung M.Sc. Dis. Luisa Amann 1 2

Erdgeschoss

N

Erkenntnis

Ein Großteil der Interaktionen zwischen Bewohner*innen findet im Hauptgemeinschaftsraum statt. Bewohner*in-Pfleger*in bzw. -Besucher*in Interaktionen hingegen finden, obgleich seltener, auch im Garten oder in privaten Bewohnerzimmern statt. Häufig spazieren Bewohner*innen nach Mahlzeiten gemeinsam vom Gemeinschaftsraum zurück in ihre jeweiligen Zimmer und unterhalten sich währenddessen (kurzartige Interaktion). Um vermehrt Impulse für hochwertige soziale Aktivität zu geben, ist es entscheidend längere Aufenthaltszeiten in den Gemeinschaftsräumen durch ansprechende Gestaltung und Angebote zu fördern - sie sind das Herzstück der Einrichtung.

Stärken

1. Position Gemeinschaftsraum

Die Anordnung des Gemeinschaftsraumes am Flurende (sozusagen als “Ziel” bzw. “Sackgasse”) erleichtert den Bewohner*innen sich zu orientieren (leichte Wiedererkennbarkeit).

2. Restaurant

Das Angebot eines zusätzlichen Restaurants fördert die Bewegungsrate der Bewohner*innen und ermöglicht, dass Freundschaften und Kontakte über die Geschosse hinweg entstehen.

Potenziale

3. Sozial Aktivität

Der Salon und kleine Gemeinschaftsraum sind räumlich segregiert. Diese Raumanordnung widerspricht ihrer effektiven Funktion als soziale Treffpunkte - und in der Tat sind beide Räume meist menschenleer.

Das St. Anna Haus zeigt von allen untersuchten Einrichtungen die geringste soziale Aktivität unter Bewohner*innen (ein Drittel der Interaktionen pro Person im Vergleich zu München-Laim).

Strukturelle Probleme in der Raumanordnung lassen sich im Bestand nur durch

Umbaumaßnahmen lösen. Dies ist aber aus Kostengründen oft nicht sinnvoll. Um die segregierten Gemeinschaftsräume zumindest teilweise zu ‘aktivieren’, könnten auch hier gezielte Programmangebote helfen. Außerdem sollte darüber nachgedacht werden, das Foyer für Aktivitäten zu nutzen.

Dessen räumlichen Integration bedeutet, dass Bewohner*innen regelmäßig vorbeispazieren und spontan am sozialen Leben teilnehmen würden. Dies könnte Gemeinschaftsgefühl und Gesundheit im St. Anna Haus erhöhen.

4. Garten 2.0

Eine kleine Gruppe von Bewohner*innen in Begleitung einer Pflegerin verbringt nachmittags gerne etwas Zeit in diesem hinteren Teil des Gartens, der wesentlich ruhiger ist als der vordere “Ankunftsbereich”. Möglicherweise ist dies auch für andere Bewohner attraktiv. Derzeit gibt es hier keine Sitzgelegenheiten. Durch kleine Eingriffe wie Möbelierung und Bepflanzung könnte der Außenbereich aktiviert werden.

12 2

sozialer Interaktionen mit min. eine*r beteiligten Bewohner*in

GSEducat ona Vers on

13 St. Anna Haus Holzkirchen Kurzzusammenfassung M.Sc. Dis. Luisa Amann 3 1 2 4

N

Häufigkeit

Erdgeschoss Soziale Aktivität

Erkenntnis

Bewegungsspuren (insb. ‘wandering’) verlaufen fast ausschließlich geradlinig ohne Anhalten oder Abbiegen (etwa in die Küche, den Gemeinschaftsraum oder anderen Gang). Ein Richtungswechsel (“umkehren”) geschieht erst am Flurende. Nachmittags bewegen sich Bewohner*innen am aktivsten.

Stärke

1. Tageslicht + Ausblicke Auffällig ist, dass sich die Bewegungsspuren im beschützten Bereich (anders als im EG oder 1. OG) im unteren Gebäudeteil konzentrieren. Dessen Besonderheit ist, dass der Flur nur einseitig bebaut ist. Dies deutet darauf hin, dass Tageslicht und/oder Ausblicke Bewegung anziehen.

Potenziale

2. Hellere Beleuchtung Flur

Der zweite, vergleichsweise dunkle Korridor ist meist unbelebt. Inspiriert von der Beobachtung (1) könnte es interessant sein, Dachfenster oder Oberlichter zu installieren. Dies würde die derzeit ungenutzte Fläche mit Tageslicht füllen und stärker für Bewegung aktivieren.

3. Dachterasse

Beobachtungen in anderen Wohnheimen/ beschützten Bereichen zeigen, dass Außenbereiche die Bewegungsrate der Bewohner*innen signifikant erhöhen. Die Dachterasse im St. Anna Haus (wie bereits angedacht) zu öffnen wird deshalb sehr empfohlen.

Außerdem sollte eine direkte Verbindung zwischen Gemeinschafsraum und Dachterasse geschaffen werden, da sich ein solcher Zugang nachweislich stark positiv auf dessen Nutzung auswirkt (vgl. Originalarbeit für Details). Angesichts Höhenunterschied und Rampenproblematik könnte eine Stufenlösung in Betracht gezogen werden (nicht unbedingt als einziger, sondern als zusätzlicher Zugang).

Die linke Dachterasse (3) ist angeschlossen an hochintegierte Bereiche. Als solche eignet sie sich für selbstinitiierte Aktivitäten. Ihre Gestaltung sollte Grünflächen, Wege und Sitzmöglichkeiten umfassen. Die rechte Dachterrasse (4) ist räumlich abgegrenzt und für segregierte (private, ‘organisierte’) Aktivitäten geeignet (z. B. Gemüseund Kräutergarten).

1

Bewegungsspur

Bewohner*in integriert segregiert

Beschützter Bereich

Räumliche Konfiguration + Bewegungsmuster

4 N 15 St. Anna Haus Holzkirchen Kurzzusammenfassung M.Sc. Dis. Luisa Amann 1 3 2

Erkenntnis

Der Hauptgemeinschaftsraum bildet auch im

3. OG das Herzstück der Einrichtung. Bänke seitlich entlang des Flurs verlängern dessen ‘sozialen Puls’ leicht über den Raumrand hinaus. Der Rest des Stockwerkes liegt großflächig still.

Stärken

1. T-Kreuzung = Dreh- und Angelpunkt

Die hochintegrierte T-Kreuzung fungiert als kognitiver Anker. Dass nahezu alle Kernfunktionen (Toilette, Küche, Gemeinschaftsraum, Pflegestation) radial um sie angeordnet sind, setzt zusätzliche Anreize für zufällige Interaktionen. Räumliche Konfiguration und Raummuster werden geschickt kombiniert. Dies ist eine Besonderheit des 3. OGs im St. Anna Haus und liegt in keinem anderen untersuchten Wohnheim vor.

2. Position Pflegestation

Die integrierte Pflegestation schafft ein Gefühl großer Sicherheit unter Bewohner*innen (direkte Anlaufstelle ist fast immer im Sichtfeld). Das zurückversetzte, segregierte Büro ermöglicht konzentriertes Arbeiten.

3. Position Treppenhaus

Die Platzierung des Treppenhauses seitlich entlang des Ganges minimiert unbeabsichtigtes Öffnen von Türen durch Bewohner*innen. Dies unterscheidet sich von der Situation an Flurenden (vgl. 6).

4. Sitzmöglichkeit am Flurende wirkt sich positiv auf Verhalten aus (hier keine Agitation dokumentiert).

Potenziale

5. Soziale Aktivität

Angesichts seiner stark segregierten Lage wird der kleine Gemeinschaftsraum kaum genutzt (vgl. EG). Gezielte Aktivitätsangebote könnten helfen, die Fläche zu aktivieren.

6. Agitation vermeiden

Eine interessante Beobachtung (nicht nur im St. Anna Haus, sondern in allen untersuchten Einrichtungen) ist, dass Bewohner*innen in Sackgassen oft agitatives Verhalten zeigen, z.B. agressiv an verschlossenen Türen oder Fenstern rütteln oder diese verwirrt öffnen.

Agitatives Verhalten tritt jedoch nur dann auf, wenn sich am Ende des Flurs keine Möbel befinden. Am Flurende (4) befindet sich eine Couch. Hier setzten sich Bewohner*innen ruhig hin, verweilten und gingen nach einer Weile weiter ihres Weges. Es wäre sehr interessant, das Potenzial zur Vermeidung von Agitation durch die experimentelle Platzierung von Möbeln an Flurenden wie hier (6) weiter zu untersuchen.

4

Häufigkeit sozialer Interaktionen mit min. eine*r beteiligten Bewohner*in

Agitation Typ 1

Bewohner*in öffnet falsche (Verwirrung) oder rüttelt agressiv an verschlossener Tür

Agitation Typ 2

Bewohner*in spricht aufgeregt mit sich selbst, brüllt, schreit, uriniert, entkleidet sich, stampft mit den Füßen, schlägt oder ähnliches ‘agitatives’ Verhalten

Beschützter Bereich

Soziale Aktivität + Agitation

17 St. Anna Haus Holzkirchen Kurzzusammenfassung M.Sc. Dis. Luisa Amann 1 2 5 6 3 4 N

Luisa Amann

44 Exeter Rd.

London NW2 4SB

+49 1575 8894011 luisa.amann@aol.com