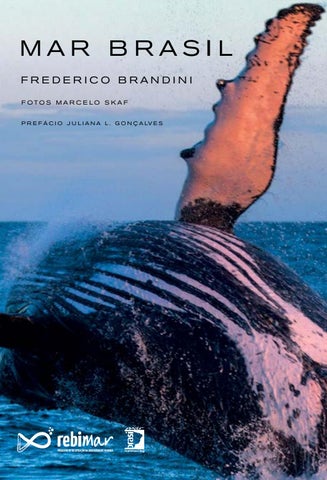

MAR BRASIL FREDERICO BRANDINI F OTO S M A R C E LO S K A F P R E F Á C I O J U L I A N A L . G O N Ç A LV E S

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.