Lesen Sie mehr auf www.gesunder-koerper.info und www.seltenekrankheiten.de

NICHT VERPASSEN

Grauer Star: Moderne Behandlungsmethoden mit Hilfe innovativer Technologien

Seite 04 – 05

„Ich wollte das Gesicht meines Sohnes wiedersehen!“ Seltene Netzhauterkrankungen und Behandlungsoptionen

Seite 06 – 07

Okklusionstherapie: Kinderaugenpflaster zur Sehschärfenentwicklung

Seite 11

„Und plötzlich war ich blind.“

Lennart Sass (21) erkrankte im Alter von 16 Jahren an LHON. Über das Leben mit der seltenen Erkrankung und die wichtige Rolle der Selbsthilfe spricht er im Interview.

AUGENBLICK, BITTE

EINE UNABHÄNGIGE KAMPAGNE VON MEDIAPLANET Ein Ratgeber

um die Augengesundheit

rund

reserve & collect

Taalke Wilkens

Täglich haben wir die Chance die Welt mit unseren Augen zu entdecken. Doch was passiert, wenn uns unser Sehvermögen plötzlich verlässt? Diese Ausgabe soll die wichtige

Rolle der Augenheilkunde hervorheben.

IN DIESER AUSGABE

Augen auf!

Sie werden kommen, die Tage, an denen wir auf Reisen neue Eindrücke sammeln und an denen wir die Welt um uns herum nicht mehr vorzugsweise von Bildschirmen vermittelt sehen.

07

Erbliche Netzhauterkrankungen Augenkrankheiten, bei denen die Funktion der Sinneszellen in der Netzhaut aufgrund genetischer Veränderungen gestört ist.

10

AMD Altersabhängige Makuladegeneration –vier Fragen an den Augenarzt

Dr. Ludger Wollring

Niedergelassener Augenarzt in Essen, Pressesprecher des BVA – Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e. V.

Wir werden neue Landschaften erkunden, spannende Sportereignisse unmittelbar erleben, Freunde von Angesicht zu Angesicht treffen. Wenn wir uns diese Momente vorstellen, dann ist für die meisten von uns selbstverständlich, dass die Augen uns einen wesentlichen Teil dieser Eindrücke vermitteln. Der Sehsinn ist wichtig. Auf ihn verzichten zu müssen, käme einer gravierenden Einschränkung der Lebensqualität gleich.

Mehr als ein Jahr lang prägte die Corona-Pandemie unseren Alltag. Viele Menschen haben in dieser Zeit die vielfältigen Möglichkeiten entdeckt, über das Internet von zu Hause aus zu arbeiten und Freizeitaktivitäten online zu organisieren.

Die „Nebenwirkungen“ blieben nicht aus: Trockene, müde Augen kennen die meisten, die viele Stunden am Tag vor dem Bildschirm sitzen. Spätestens wenn Sie sich das nächste Mal die Augen reiben, sollten Sie überlegen, ob es nicht Zeit wäre, eine Pause einzulegen und etwas für die Augengesundheit zu tun.

Das können ganz verschiedene Dinge sein: Machen Sie das Fenster auf! Trinken Sie ein Glas Wasser! Ernähren Sie sich vielseitig! Und lassen Sie wieder einmal eine Augenärztin oder einen Augenarzt prüfen, ob mit Ihren Augen alles in Ordnung ist. Augenkrankheiten entwickeln sich oft schleichend. Bei einer Augenuntersuchung lassen sich Anzeichen für den Grünen Star (Glaukom), die altersbedingte Makuladegeneration (AMD), diabetische Augenkrankheiten oder den Grauen Star (Katarakt) schon früh feststellen. Die meisten Augenkrankheiten lassen sich heute

Sehen können ist nicht ganz so selbstverständlich, wie wir meinen.

Halten wir die Augen offen für das, was die Augen gesund hält.

gut behandeln, sodass das Sehvermögen erhalten bleibt. Falls Sie bereits wissen, dass Sie an einer chronischen Augenkrankheit wie dem Glaukom oder der AMD leiden, dann wissen Sie sicher auch, wie wichtig es ist, die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen wahrzunehmen – auch während der Pandemie.

Auf den folgenden Seiten bekommen Sie Anregungen, was Sie tun können, damit Ihre Augen gesund bleiben. Und Sie erfahren, dass es auch dann Hilfe gibt, wenn die Augen schwächer werden. Brillen oder Kontaktlinsen verhelfen der Mehrzahl der Menschen in Deutschland zum Durchblick. Die Palette der Hilfsmittel für jene, deren Sehvermögen stark eingeschränkt ist, geht weit darüber hinaus. Wichtig ist eine individuelle Beratung und Anpassung.

Sehen können ist nicht ganz so selbstverständlich, wie wir meinen. Halten wir die Augen offen für das, was die Augen gesund hält.

Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 2

ANZEIGE reserve & collect

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT IN DIESER AUSGABE Please recycle facebook.com/MediaplanetStories @Mediaplanet_germany Project Manager: Taalke Wilkens Business Development Manager: Miriam Hähnel Geschäftsführung: Richard Båge (CEO), Philipp Colaço (Managing Director), Franziska Manske (Head of Editorial & Production), Henriette Schröder (Sales Director) Designer: Elias Karberg Mediaplanet-Kontakt: redaktion.de@mediaplanet.com Coverbild: privat Alle Artikel, die mit einem gekennzeichnet sind, sind keine neutrale Mediaplanet-Redaktion.

Sehtests: ja!

Aber wer, wann und warum?

Autos müssen alle zwei Jahre zum TÜV. Und unsere Augen? Wir werden nur einmal im Leben zum Sehtest geladen – vor der Fahrerlaubnisprüfung. Selbst für Kinder ist ein obligatorischer Check beim Augenarzt nicht vorgeschrieben. Auch wenn Experten zu regelmäßigen Sehtests raten, kennen viele die Regeln nicht.

Sehtests für Kinder und Jugendliche Wenn Kinder beispielsweise ständig zappeln, stolpern oder nicht gern lesen, können Baufehler der Augen, Sehdefizite und Augenkrankheiten dahinterstecken. Und viele Schulpflichtige zwischen dem 7. und 20. Lebensjahr gehören mittlerweile zur Generation Kurzsichtig.

Empfehlung: Bis zum 3. Lebensjahr und vor dem Schulstart sollten Kinder einem Augenarzt vorgestellt werden. Vor allem dann, wenn sie durch Sehprobleme der Eltern erblich vorbelastet sind. Während der Schulzeit gilt: kurzsichtige Kinder und Jugendliche einmal jährlich, normalsichtige alle 3 Jahre.

Sehtests für Erwachsene

Zwischen 40 und 45 trifft sie fast jeden: die Alterssichtigkeit. Das Sehen in der Nähe fällt zunehmend schwerer. Hier hilft der Augenoptiker weiter. Kommt ab 50 das Risiko von Augenkrankheiten dazu, ist ein Arztbesuch unumgänglich. Zu spät entdeckt und behandelt droht schlimmstenfalls eine Erblindung. Empfehlung: Um Sehdefizite rechtzeitig zu entdecken, ist mit 40+ alle 2 Jahre ein Sehtests für die Ferne und Nähe ratsam. Für die Best Ager lautet der Rat: spätestens ab 60 einmal jährlich zum Sehtest und zur Glaukom-Vorsorgeuntersuchung.

Die neuen Brillen: stylische Fassungen, innovative Gläser

Jeder dritte Deutsche über 16 trägt Brille. Viele nutzen sie gekonnt als modisches Accessoire. Doch welche Eigenschaften stecken eigentlich in den Gläsern? Welche sind für wen sinnvoll? Gut beraten ist, wer die Fakten kennt.

Brillenkäufer haben es nicht leicht. Die Fassung ist oft schnell gefunden, bei den Gläsern kommen die meisten allerdings ins Grübeln. Nah, fern, Gleitsicht, Computer, Low-Add, UV-Schutz, phototrop, entspiegelt, getönt, polarisierend –wer blickt da noch durch? Jede Sehschwäche, jeder Einsatz, jedes Alter stellt andere Anforderungen an eine Brille. Sitzt dann eine falsche auf der Nase, ist der Frust groß. Ein professioneller Sehtest und eine individuelle Beratung beim Fachmann helfen auf die Sprünge. Drei Beispiele aus der Praxis.

Brillen fürs Digitale: zielgenau und entspannt Knapp 90 Prozent der Deutschen nutzen täglich Computer, Tablet und Smartphone. Ein digitales Dauerfeuer für die Augen, besonders in Zeiten von Homeoffice und Online-Meetings. Die Krux am PC: Der Blick wechselt lediglich zwischen Monitor, Tastatur und Dokument. Das Verharren in so kurzen Distanzen schadet vor allem älteren Augen, Nacken, Schulter und Rücken. Lese- und normale Gleitsichtbrillen stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Entspannt sehen Büroarbeiter Ü40 mit beidseitig entspiegelten und mit Blaufilter ausgestatteten Bildschirmbrillen. Im Vergleich zu normalen Gleitsichtmodellen, die nicht für das Sehen auf Monitor und Display gefertigt sind, ist hier der untere Teil der Gläser auf Tastaturabstand optimiert, der mittlere und größte Teil ermöglicht entspanntes Sehen auf Bildschirmdistanz, der obere den Blick in den Raum.

Young Digitals können den ständigen Blick auf die kleine Schrift der Smartphones durch Brillen mit leichter Nahunterstützung entlasten, den sogenannten Low-Add-Gläsern. Sie halten zudem UVund das schädliche blau-violette Licht fern. Brillen mit Sonnenschutz: jederzeit und für alle Sonnenbrillen bedienen längst nicht nur Starallüren. Sie schützen vor UV-Strahlung – Ursache für viele Augenkrankheiten wie Grauer Star oder altersbedingte Makuladegeneration (AMD). Und, so wahr wie offensichtlich: UV-Strahlen lassen ohne Sonnenschutz die Augenpartie schneller altern. Alles gute Gründe, sowohl bei Sonnenbrillen als auch bei klaren Alltagsgläsern auf einen 100-prozentigen UV-Schutz zu achten. Einen kleinen Quantensprung haben selbsttönende, phototrop genannte Gläser gemacht. Die Scheiben reagieren auf UV-Licht und färben sich mittlerweile sekundenschnell stufenlos dunkler oder heller. Autofahrer(innen) profitieren von einer weiteren Innovation in puncto selbsttönender Gläser: Weil Fahrzeugscheiben UV-Licht filtern, sprechen die neuen Gläser auf natürliches, sichtbares Licht an und erreichen dabei einen Tönungsgrad von bis zu 55 Prozent.

FERN-SEH-CHECK

Brillen für Outdoorsportler: sicher und stylisch Wie Helm oder Laufschuhe gehören auch Sportbrillen zum notwendigen Equipment. Leider tragen sie nur fünf Prozent der Aktiven. Jeder zweite Brillenträger belässt es bei seiner Alltagsbrille. Das kann bei einem Crash gefährlich ins Auge gehen. Allein bei den Skiunfällen zählen Seh- und Wahrnehmungsfehler zu den häufigsten Ursachen. Die gute Nachricht: Für jede Sportart gibt es den passenden Augenschutz: bruchsicher, ergonomisch, mit Sehstärke und Schutz vor UV-Licht, Blendung, Reflexionen und Wetter. Sportoptiker(innen) wissen, welche Glaseigenschaften auf den Pisten und Rennstrecken vorteilhaft sind und welche Fassungen im Trend liegen. Denn ganz klar: Sport ist Lifestyle und die passende Sportbrille dazu schützendes und schönes Accessoire.

Informationen: sehen. de

Dieser Test gibt einen Hinweis auf eine eventuelle Kurzsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung.

Test

Hängen Sie die Seite auf und betrachten Sie die Abbildung bei ausreichender Beleuchtung, am besten bei Tageslicht, aus drei Metern Entfernung mit einem Auge. Halten Sie das andere Auge mit einer Hand zu – nicht zukneifen! Wiederholen Sie den Test mit dem anderen Auge. Wenn Sie gewöhnlich eine Brille für die Ferne tragen, benutzen Sie diese bitte.

Ergebnis

Sie haben alle Zeichen lesen können? Herzlichen Glückwunsch zum Adlerblick, so gut sieht nicht jeder. Hapert’s schon bei den ersten beiden Zeilen, dann sollten Sie Ihre Augen unbedingt beim Augenoptiker überprüfen lassen. Auch bei bestandenem Test empfehlen wir: Sehtest alle 2 Jahre.

Weitere Seh-Checks finden Sie unter seh-check.de

3 Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info

Kerstin Kruschinski Kuratorium Gutes Sehen e. V. Leiterin PR und Kommunikation Text Kerstin Kruschinski C D N E T F K N P S B E E C Z K P B CM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Weitere

Grauer Star: Klare Sicht dank Kunstlinse

Ab dem 60. Lebensjahr kann die menschliche Augenlinse trüb werden. Bei fast 10 Millionen Menschen in Deutschland schreitet die Trübung so weit voran, dass das Sehen dadurch stark eingeschränkt wird: Bilder werden unscharf, Kontraste verschwimmen und die Blendempfindlichkeit nimmt zu. Augenärzte nennen diese Augenerkrankung – im Volksmund als Grauer Star bekannt – Katarakt. Die Ursachen sind bis heute nicht vollständig geklärt. Zum Teil spielen die Gene eine Rolle, aber auch der Lebensstil. So kann Zigarettenrauch das Risiko für eine Linsentrübung erhöhen, während eine gesunde, vitaminreiche Ernährung sich positiv auswirkt. Um zu vermeiden, dass die Sicht so schlecht wird, dass der Patient über Hindernisse in der eigenen Wohnung oder im Straßenverkehr stürzt, sollten Menschen ab dem 60. Lebensjahr einmal jährlich zur augenärztlichen Kontrolle gehen.

50% zwischen 52 und 64 Jahren haben einen Grauen Star

Die Behandlung des grauen Stars gilt in Deutschland als Routineeingriff: Jedes Jahr operieren deutsche Augenärzte mehr als 800.000 Augen, um die getrübte Linse durch eine Kunstlinse auszutauschen. Mit einer Erfolgsrate von 90 bis 100 Prozent gehört die Operation des grauen Stars zu den erfolgreichsten Eingriffen überhaupt. Bei fast allen Betroffenen bessert sich das Sehvermögen danach deutlich, vorausgesetzt, es liegen keine anderen Augenerkrankungen vor. Bei der Operation schneidet der Augenchirurg mithilfe eines Laserstrahls oder mit einem Messer eine zwei bis drei Millimeter breite Öffnung in die Hornhaut des Auges. Üblicherweise wird zunächst nur das Auge behandelt, das am stärksten von der Trübung betroffen ist. Einige Tage oder Wochen später folgt das zweite. Während der Heilungsphase von zwei bis vier Wochen pro Auge muss der Patient Augentropfen einnehmen und regelmäßig zur augenärztlichen Kontrolle gehen. Es gibt verschiedene Arten von Kunstlinsen, auch Intraokularlinsen (IOL) genannt, die bei der Operation eingesetzt werden können. Welche sich am besten eignet, entscheidet der Augenchirurg bei einer gründlichen Voruntersuchung. Eine sogenannte Monofokallinse kann so ausgewählt werden, dass der Patient nach dem Eingriff in der Nähe oder auf mittlere Distanz oder in der Ferne scharf sieht. Multifokallinsen ermöglichen scharfes Sehen auf allen Distanzen, sodass der Patient nach der Operation keine Brille mehr braucht. Diese sind jedoch teurer und kommen nicht für jeden infrage. Die Kosten für den Eingriff, die Standardvor- und nachuntersuchung sowie eine Standardlinse trägt die Krankenkasse. Zusätzliche Leistungen, wie etwa Multifokallinsen, muss der Patient in der Regel selbst bezahlen. Die Betroffenen sollten sich im Vorfeld über die Kostenübernahme der Behandlung mit ihrer Krankenkasse beraten.

Moderne Technologien helfen bei Fehl- und Alterssichtigkeit

Das menschliche Auge ist nicht einmal acht Gramm schwer, aber ein wahres Wunderwerk. Mit zehn Millionen Informationen pro Sekunde ist es der wichtigste Datenlieferant für unser Gehirn. Rund 80 Prozent aller bewussten Sinneseindrücke nimmt der Mensch über das Auge auf. Umso schlimmer ist es, wenn die Sehleistung abnimmt oder ganz erlischt. Moderne Medizintechnologien helfen, damit Betroffene wieder möglichst scharf und klar sehen können.

Wenn die Sehleistung nachlässt

Sehen zu können, ist für die meisten Menschen selbstverständlich. Die Bedeutung wird uns häufig erst bewusst, wenn sich die Sehleistung verringert. Vor allem im Alter lässt die Leistungskraft des Auges nach und nahe Gegenstände werden nur noch unscharf wahrgenommen. Wir müssen Kleingedrucktes weiter weghalten, um es scharf sehen zu können – oder die Schriftgröße unseres Smartphones vergrößern.

Diese „Alterssichtigkeit“ schreitet weiter voran. Die einfachste Lösung ist eine Lesebrille – aber nicht immer die richtige oder beste. Gerade wenn dazu noch eine „normale“ Kurz- oder Weitsichtigkeit besteht, wird es kompliziert. Insbesondere Menschen, die sportlich oder sehr aktiv sind, wünschen sich eine Lösung ohne Brille.

Innovative Technologien

Das Lasern der Augen ist ein segensreicher Fortschritt in der Medizin. Damit lässt sich die Brechkraft der Hornhaut verändern – nicht aber die Flexibilität der Linse regenerieren. Es ist leider keine Methode bei Alterssichtigkeit. Moderne technologische Lösungen sind beispielsweise spezielle multifokale Linsen zur Korrektur der Alterssichtigkeit.

Bei Fehlsichtigkeit gibt es ebenfalls moderne Technologien wie innovative Zweilinsensysteme, bei denen nicht standardmäßig eine Linse in das Auge implantiert wird, sondern zwei: eine Basislinse in den Kapselsack und eine multifokale Add-On-Linse in den sogenannten „Sulcus“. Das Verfahren führt zu hoher Patientensicherheit und ist in hohem Maße anpassbar auf die individuellen Bedürfnisse der vor allem jüngeren Patientengruppen, die den immer populärer werdenden Wunsch nach Brillenfreiheit hegen.

Moderne Linsen bei Grauem Star Auch bei der Behandlung des Grauen Stars, also der Eintrübung der Augenlinse im Alter, gibt es moderne technologische Lösungen. Hier helfen beispielsweise Multifokallinsen mit mehreren Brennpunkten, die sowohl die Kurzsichtigkeit als auch die Weitsichtigkeit beheben.

Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 4 ANZEIGE

Text Dr. Marc-Pierre Möll

Dr. Marc-Pierre Möll Geschäftsführer des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed) mit Sitz in Berlin Text Paul Howe

Zweilinsenkombination für mehr Brillenunabhängigkeit

Das Auge ist das komplexeste Sinnesorgan des Menschen und zentraler Bestandteil der Sehfähigkeit, indem es Licht in Signale umwandelt und an das Gehirn weiterleitet. Mit zunehmendem Alter verschlechtert sich aber auch die Leistungsfähigkeit des menschlichen Auges. Insbesondere nach dem 40. Lebensjahr treten gehäuft Beschwerden auf. Das Sehvermögen im Allgemeinen sowie die Fähigkeit, Objekte im Nahbereich erkennen zu können, lassen bei vielen Patienten altersbedingt nach. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Augenlinse nicht mehr in der Lage ist, sich zu verkrümmen, sodass die Nahsicht (z. B. beim Lesen) nicht mehr optimal funktioniert. Die Linse verhärtet und ist somit weniger flexibel, um sich den jeweiligen Entfernungen entsprechend anpassen zu können. Vergleichbar mit anderen körperlichen Alterungsprozessen kann sich die menschliche Augenlinse im Laufe des Lebens eintrüben und ist damit weniger transparent. Diese weitverbreitete Augenerkrankung wird als „Grauer Star“ oder „Katarakt“ bezeichnet. Für betroffene Kataraktpatienten verschlechtert sich die Sehleistung spürbar, da nicht mehr genug Licht auf die Netzhaut einfallen kann, um eine ausreichende Sehqualität zu ermöglichen.

Bei der Altersweitsichtigkeit klagen die Patienten über Schwierigkeiten und Einschränkungen im Berufs- und Alltagsleben: Zeitungsbuchstaben

Der nachvollziehbare Wunsch, das berufliche und private Leben wieder unbeschwert ohne Sehhilfe verbringen zu können, kann durch die moderne Augenchirurgie erfüllt werden.

verschwimmen beim Lesen, Beipackzettel von wichtigen Medikamenten können nicht mehr gelesen werden. Spätestens in diesem Stadium der Erkrankung wenden sich nahezu alle Patienten an einen Facharzt für Augenheilkunde, um sich mit einer Lesebrille versorgen zu lassen, die erst mal für Abhilfe schafft – allerdings nicht für eine Ursachenbehandlung dienlich ist. Die Altersweitsichtigkeit lässt sich jedoch mittlerweile mit speziellen Intraokularlinsen (IOL) ganz hervorragend und unkompliziert behandeln.

Der nachvollziehbare Wunsch, das berufliche und private Leben wieder unbeschwert ohne Sehhilfe verbringen zu können, kann durch die moderne Augenchirurgie erfüllt werden. Es stehen unterschiedliche Optionen und Verfahren zur Verfügung.

Der operative Linsenaustausch, die sogenannte Kataraktoperation bzw. „Staroperation“, gehört mit ca. 800.000 bis 1.000.000 Eingriffen pro Jahr zu den häufigsten chirurgischen Interventionen überhaupt. Die moderne Augenchirurgie macht es möglich, die natürliche Linse durch eine neue, künstliche Linse zu ersetzen. In den meisten Fäl-

len wird eine monofokale Linse implantiert. Diese hat nur einen Fokuspunkt. Da der Fokuspunkt in der Ferne liegt, wird weiterhin eine Brille im Nahbereich und auf mittlerem Abstand benötigt. Seit Kurzem sind auch sogenannte additive Linsen erhältlich, die bei bereits mit Kunstlinsen versorgten Augen zusätzlich eingesetzt werden können. Die Optik dieser zusätzlichen Linse erzeugt neben dem Fernfokus zwei weitere Brennpunkte: auf mittleren Abstand und in der Nähe. Dieses Zweilinsensystem erzeugt eine Trifokalität, also eine scharfe Sicht auf drei Fokuspunkten. Mit dieser Linse kann nun erstmals ein Verfahren angeboten werden, welches eine reversible Trifokalität ermöglicht. Insbesondere Patienten, die sich im Alter von 50-55 Jahren eine solche Linse gegen ihre Alterssichtigkeit einsetzen lassen, können noch 20 Jahre später durch einen Linsenaustausch profitieren und eine Optimierung ihrer Sehkraft erreichen. Die meisten Patienten berichten nach dem Eingriff von einer Verbesserung der Sehfunktion und einer erhöhten Brillenunabhängigkeit und der damit einhergehenden Lebensqualität.

Prof. Dr. med. G. U. Auff arth

FEBO, Ärztlicher Direktor (Augenklinik), Universitätsklinikum Heidelberg

5 Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info

ANZEIGE

Prof.

U. Auff arth

Text

Dr. med. G.

Seltene Netzhauterkrankungen – Gemeinsam den Durchbruch schaffen

„Ich wollte wieder das Gesicht meines Sohnes sehen!“

In Deutschland leben rund 60.000 Menschen mit einer seltenen Netzhauterkrankung (Netzhautdystrophie). Für sie gibt es kaum wirksame Therapien, um den Krankheitsverlauf zu stoppen oder eine Verbesserung herbeizuführen. Vor diesem Hintergrund setzt sich PRO RETINA dafür ein, dass seltene Netzhauterkrankungen behandelbar werden. Mit einem eigenen Patientenregister für über 40 seltene Netzhauterkrankungen bringt PRO RETINA die Betroffenen, die Ärzteschaft und die Wissenschaft eng zusammen, um dies zu ändern – zum Wohle aller Menschen mit degenerativen Netzhauterkrankungen. Die Selbsthilfevereinigung nimmt damit eine Pionierstellung ein: Rund 6.000 Mitglieder, darunter viele ehrenamtlich Aktive, bringen ihre eigenen Erfahrungen mit den Erkrankungen und ein hohes Maß an Engagement ein. PRO RETINA ist vor mehr als 40 Jahren gegründet worden, weil es für Menschen mit Netzhauterkrankungen keinerlei medizinische Hilfe gab. Menschen mit einer Netzhauterkrankung haben oft das Gefühl, sie könnten eine klinische Studie zu ihrer Augenerkrankung verpassen. In der Forschungslandschaft den Überblick zu behalten, ist nicht ganz einfach –aber genau dafür gibt es das Patientenregister.

Maria ist schon von Geburt an stark sehbehindert. Sie hat Retinitis pigmentosa. Aber sie ist eine der wenigen Personen in Deutschland, die mit einer Gentherapie behandelt werden konnte. Im Interview berichtet sie, wie die Therapie ihr Leben verändert hat.

Wann wurde bei Ihnen die Retinitis pigmentosa (RP) festgestellt?

Bei mir wurde schon im Säuglingsalter eine Sehbehinderung festgestellt. Meinen Eltern ist der sogenannte „Lichthunger“, das Zuwenden zu starken Lichtquellen, schon sehr früh aufgefallen. Die Diagnose Retinitis pigmentosa bekamen meine Eltern, als ich zwei Jahre alt war.

Wie war Ihre Seheinschränkung vor der Gentherapie?

Eine Orientierung im Raum war vor der Operation kaum möglich. Nur unter ganz bestimmten Lichtbedingungen konnte ich mich sehr eingeschränkt orientieren. Ich habe ständig ins Licht gestarrt. Meistens eine ziemlich nervige Situation. Den klassischen Verlauf einer RP hatte ich nie. Mein Visus war schon immer sehr gering, hinzu kam noch eine extreme Unschärfe. Buchstaben konnte ich gar nicht lesen. Im Zentrum meiner Netzhaut waren nur noch kleine Sehinseln nachweisbar.

Wann haben Sie das erste Mal von einer möglichen Therapie erfahren?

Ich habe schon vor einigen Jahren die amerikanischen Studien zur Gentherapie sehr intensiv beobachtet. Auf einem Patiententag der PRO RETINA in Hamburg hörte ich einen Vortrag über die Perspektive der Gentherapie bei einer ganz bestimmten Genmutation. Da ich wusste, dass ich genau diese Mutation habe, konnte ich mich schon einige Jahre mit dem Thema auseinandersetzen.

Wie ging es dann weiter?

Im Frühjahr 2019 wurde meine Mutter telefonisch darüber informiert, dass es möglich sei, die Gentherapie nun durchzuführen.

Was haben Sie gedacht, als Ihnen bewusst war, dass Sie für die Gentherapie in Frage kommen?

Dass es ausgerechnet für meine Genmutation eine Therapie gibt, grenzt an ein Wunder. Manchmal frage ich mich: „Warum haben Wissenschaftler gerade meine Mutation ausgesucht?“ Ich bin einfach nur dankbar.

Wann haben Sie die Therapie erhalten? Was waren Ihre ersten Eindrücke?

Die Spritze erhält man nur einmalig ins Auge. Das erste Auge wurde im Oktober 2019 behandelt, das andere im Dezember 2019. Nach der OP konnte ich erst mal gar nichts sehen. Ich habe lediglich einen weißen, rauchigen Fleck wahrgenommen. Nach drei Wochen bemerkte ich, dass ich mehr Licht wahrnehmen konnte. Die Kontraste haben ebenfalls zugenommen.

Die Behandlung hat vor über einem Jahr stattgefunden. Wie hat sich Ihre Sehkraft in der Zwischenzeit verändert? Anfangs hatte ich oft Kopfschmerzen, die aber nach etwa drei Monaten verschwanden. Leider bin ich etwas blendempfindlicher als vor der Gentherapie geworden. Aber das spielt im Vergleich zu der Art und Weise zu sehen, wie es vor der Operation war, keine Rolle. Insgesamt hat sich meine Lebensqualität extrem verbessert: Ich kann mich im Raum orientieren, sodass ich in meiner gewohnten Umgebung sogar schon mal auf den Langstock verzichten kann. Beim Arbeiten am Computer kann ich heute viel mehr Schärfe wahrnehmen.

Wurden Ihre Erwartungen an die Therapie erfüllt? Natürlich muss man die Langzeitstudien abwarten, aber momentan geht es mir sehr gut. Die Therapie hat sich jetzt schon auf jeden Fall gelohnt. Mein einziger Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Ich kann das Gesicht meines Sohnes wiedererkennen, und das ist für eine Mutter das schönste Geschenk im Leben.

Dr. rer. nat. Sandra Jansen Projektmanagerin Leitung Patientenregister PRO RETINA Deutschland e.V.

Mehr Informationen unter: www.pro-retina.de

Text Dr. Sandra Jansen

Text

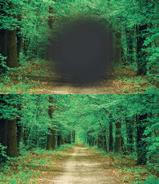

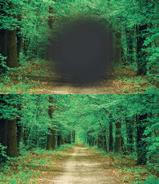

Wahrnehmung eines Menschen ohne Seheinschränkung (links), daneben Sicht eines Betroffenen mit Retinitis pigmentosa im mittleren Stadium der Erkrankung bis hin zum Endstadium (rechts). © Anna-Riika Müller, PRO RETINA Lesen Sie mehr auf seltenekrankheiten.de 6

Maria wurde mit einer Gentherapie behandelt

Dr.

Sandra Jansen

Erbliche Netzhauterkrankungen

Unter erblichen Netzhauterkrankungen werden eine Vielzahl seltener Augenkrankheiten zusammengefasst, bei denen die Funktion der Sinneszellen in der Netzhaut aufgrund genetischer Veränderungen gestört ist. Wie sie diagnostiziert wird und welche Behandlungsoptionen es gibt, erklärt Prof. Dr. med. Katarina Stingl von der Universitäts-Augenklinik Tübingen im Interview.

Erblich bedingte Augenerkrankungen wie zum Beispiel die Lebersche kongenitale Amaurose machen sich bei Betroffenen meist bereits im frühen Kindesalter bemerkbar. Woran können Betroffene und Angehörige diese Erkrankungen erkennen?

Wir kennen sehr viele Subtypen der erblich bedingten Netzhauterkrankungen, wobei alle selten oder sehr selten sind. Je nachdem welche Zellart durch den Gendefekt primär betroffen ist, äußern sich die ersten Beschwerden. Sind zum Beispiel durch den Gendefekt primär die Stäbchen betroffen, ist das Sehen in der Dunkelheit beeinträchtigt bzw. es liegt eine Nachtblindheit vor. Das ist zum Beispiel bei der Retinitis pigmentosa der Fall. Sind aber primär die Zapfen betroffen, dann merkt man als Erstes eine schlechte Sehschärfe, Blendeempfindlichkeit oder Farbsinnstörungen oder – vor allem im Kindesalter – ein auffälliges Augenwackeln. Dies ist wiederum der Fall bei beispielsweise Zapfen- oder Zapfen-Stäbchen-Dystrophien oder Makuladegenerationen.

Die Lebersche kongenitale Amaurose ist eine frühkindliche Form der Retinitis pigmentosa, bei der schon sehr früh sowohl Stäbchen als auch Zapfen betroffen sind. Meistens bemerken Eltern die Auffälligkeiten schon im ersten Jahr oder aber im Vorschulalter. Die Auffälligkeiten sind Augenwackeln, schlechte Sehschärfe, schlechtes Nachtsehen oder Blendeempfindlichkeit. Manche dieser Kinder werden auch schon blind geboren.

Wo liegt die Ursache für solche Erkrankungen, was passiert dabei in der Netzhaut Betroffener?

Die Ursache liegt in der genetischen Information, es wird also vererbt. Dabei muss nicht zwingend ein weiterer Betroffener in der Familie sein. Wenn eine erbliche Netzhauterkrankung entsteht, sind in der Regel Gene betroffen, die notwendige Aufgaben für die Zapfen und Stäbchen codieren.

Unsere Zapfen und Stäbchen sind Nervenzellen in der Netzhaut des Auges, die ständiger Aktivität ausgesetzt sind, da sie praktisch nonstop – den ganzen Tag und teilweise auch nachts – mit Licht gereizt werden. Wenn aufgrund der genetischen Mutationen zum Beispiel bestimmte Enzyme fehlen, entstehen Fehlfunktionen der Zellen und die Zapfen und/oder Stäbchen sterben ab. Leider ist es so, dass der Untergang von Stäbchen immer nach Jahren zum Untergang von Zapfen führt. Diese Prozesse des Zellabsterbens schreiten über Jahre oder Jahrzehnte fort bis zur deutlichen Sehbehinderung oder Erblindung. Obwohl für die meisten Betroffenen keine zugelassene Behandlungsmöglichkeit existiert, ist es wichtig, möglichst früh die korrekte Diagnose zu bestimmen, damit in den wenigen Fällen ggf. eine frühzeitige Reaktion möglich ist. Einmal abgestorbene Zellen können nicht wiederbelebt werden.

Mit welchen Herausforderungen sehen sich Ärzte bei der Diagnosefindung konfrontiert? Die erblich bedingten Erkrankungen der Netzhaut sind selten. Das bedeutet, dass die einzelnen, voneinander auch sehr unterschiedlichen Subtypen der genetischen Netzhauterkrankungen weniger oft als bei einem pro 5.000 Menschen in der Bevölkerung vorkommen. Manche, zum Beispiel syndromale Netzhauterkrankungen kommen nur in einem pro 100.000 Menschen vor, sodass sie bei allgemein praktizierenden Augenärzten verständlicherweise nicht ausreichend bekannt sind. In Spezialsprechstunden, wie zum Beispiel an der Universitäts-Augenklinik in Tübingen, bei der unter meiner Leitung täglich ausschließlich Patienten mit erblichen Netzhauterkrankungen betreut werden, gibt es spezifische Diagnostikmöglichkeiten der Netzhaut. Zudem sind sie an genetische Labore angebunden. Der Weg zu den Spezialzentren und zur Diagnose ist aber für viele Betroffene aufgrund der Seltenheit der Krankheiten lang.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit der Novartis Pharma GmbH entstanden.

Wie können solche Erkrankungen verlässlich diagnostiziert werden und welche Rolle spielt die genetische Diagnostik?

Die Diagnostik kann verlässlich praktisch nur an spezialisierten Zentren gemacht werden, die genetische Diagnostik spielt eine sehr wichtige Rolle. Teilweise kann man dank der Erfahrung und wissenschaftlicher Kenntnisse auch über die individuelle Prognose besser beraten, wenn die genaue ursächliche Mutation bekannt ist.

Erbliche Netzhauterkrankungen gelten als unheilbar. Welche Hoffnungen können sich Betroffene dennoch machen? Welche Rolle spielt der Zeitpunkt der Diagnose hierbei?

Die erste und einzige zugelassene ursächliche Therapie für die frühkindliche Retinitis pigmentosa (Lebersche kongenitale Amaurose) gibt es in Europa seit Ende 2018. Diese Behandlung ist eine Gentherapie und kann bei Fällen zum Einsatz kommen, die durch spezifische Mutationen verursacht werden. Für viele weitere Gene oder spezifische Mutationen laufen weltweit klinische Tests, um weitere Therapiemöglichkeiten zu prüfen. Die Beratung hierzu kann auch in den Spezialsprechstunden durchgeführt werden.

Welche Empfehlungen haben Sie für Betroffene und Angehörige? Wo können diese Hilfe bekommen?

Die Betroffenen sollten an den spezialisierten Zentren vorstellig werden, in Deutschland gibt es diese in Tübingen, weiterhin in Bonn, München und Gießen. An diesen Zentren gibt es Informationen zu der aktuellen Therapieforschung und Beratung zum Alltag. Außerdem ist es sehr empfehlenswert, an die Patientenselbsthilfegruppen angebunden zu sein. Die PRO RETINA in Deutschland schließt Patienten mit Netzhautdegenerationen, vor allem erblichen Netzhauterkrankungen, ein.

Erbliche Netzhauterkrankungen:

Ein Gentest kann Licht ins Dunkel der Diagnose bringen

Fortschritte in der Zell- und Gentherapie können der Medizin neue Impulse geben. Gerade Patienten mit seltenen Erkrankungen könnten davon profitieren.

Wenn ein Gen fehlt oder defekt ist, kann das im Körper weitreichende Folgen haben. Zum Beispiel können wichtige Bausteine wie Enzyme nicht mehr hergestellt werden oder der Stoffwechsel funktioniert nicht mehr richtig. Diese veränderten Gene können Erkrankungen verursachen, die sich teilweise bereits im Kindesalter zeigen können. Mit einer Gentherapie werden nicht nur die Symptome behandelt, sondern der Ursprung der Erkrankung, indem ein oder mehrere mutierte Gene durch funktionierende Kopien unterdrückt, ersetzt oder verstärkt werden.

Erbliche Netzhauterkrankungen

Auch Erkrankungen der Netzhaut können auf einem Gendefekt beruhen. Rund 75.000 Menschen in Deutschland leiden an einer erblichen Netzhauterkrankung wie beispielsweise Retinitis Pigmentosa. Kennzeichnend dafür ist eine meist fortschreitende Zerstörung der Netzhaut. Dadurch können die Sehzellen ihre Funktion immer weniger ausüben und die Sehkraft verschlechtert sich zunehmend, nicht selten bis hin zur Erblindung.

Die Betroffenen können Symptome wie Nachtblindheit, Einengung des Gesichtsfelds, vermindertes Farbsehen oder Minderung der Sehschärfe aufweisen. Aufgrund des Sehverlustes bestehen

zunehmende Einschränkungen, was Folgen zum Beispiel für die Berufswahl und -ausübung, die Verrichtung alltäglicher Aufgaben und nicht zuletzt auch für die Familienplanung haben kann.

Therapieoptionen für bestimmte Patientengruppen

Eine kleine Gruppe an Patienten kann bei einer bestimmten Genmutation für eine Therapie in Frage kommen. Ob ein Patient mit einer erblichen Netzhauterkrankung dafür geeignet ist, entscheidet der behandelnde Augenarzt. Patienten mit den typischen Symptomen einer erblichen Netzhauterkrankung sollten sich an ein spezialisiertes Zentrum für Augenheilkunde wenden.

Wichtige Voraussetzung: der Gentest Um zu erfahren, ob tatsächlich ein behandelbarer Defekt vorliegt, wird ein Gentest durchgeführt. Erst dieser kann die Diagnose mit hoher Wahrscheinlichkeit sichern oder eingrenzen. Aber auch wenn eine therapeutische Option unwahrscheinlich ist, können Betroffene eine gendiagnostische Untersuchung durchführen lassen. Mit dem Gentest erhalten sie alle Informationen über die eigene Erkrankung, können sich in ein Register für spätere Behandlungsoptionen eintragen sowie gegebenenfalls an laufenden Studien teilnehmen.

Prof. Dr. med. Katarina Stingl Universitäts-Augenklinik Tübingen

7 Lesen Sie mehr auf seltenekrankheiten.de Weitere Informationen: erbliche-netzhauterkrankungen.de

Text Hanna Sinnecker

Text Paul Howe

LHON (Lebersche Hereditäre Optikus-Neuropathie)

„Und plötzlich war ich blind“

Lennart Sass ist 21 Jahre alt, studiert Jura und strotzt vor Optimismus – und das, obwohl er aufgrund einer sehr seltenen mitochondrialen Augenerkrankung vor vier Jahren fast vollständig erblindete. Im Interview erzählt er uns, wie er sein Leben mit der Erkrankung LHON meistert und warum er sich als Vorstandsvorsitzender des Selbsthilfevereins LHON Deutschland e. V. mit vollem Einsatz der Vernetzung Betroffener widmet.

Herr Sass, Sie sind betroffen von der seltenen Augenerkrankung LHON (kurz für Lebersche Hereditäre Optikus-Neuropathie). Wann haben Sie das erste Mal bemerkt, dass sich Ihre Sehkraft verändert, und wie haben sich die Veränderungen bemerkbar gemacht?

Meine LHON-Geschichte beginnt im Sommer 2016, als ich beim Handballspielen erstmalig ein kräuseliges Flimmern bzw. ein Fliegengitter im Sichtfeld wahrgenommen habe, ähnlich wie bei starker Sonneneinstrahlung. Ich habe das dann auf den heißen Sommer zurückgeführt und dachte, dass das wohl einfach mein Kreislauf sei. Handball ist ein intensiver Sport, ich habe mir also erst mal wenig dabei gedacht und bin kurz darauf in den Urlaub geflogen. Dort verschlimmerte sich mein Sehen jedoch weiter und ich suchte noch in Kroatien eine Augenärztin auf. Das Ergebnis war, dass meine Sehkraft schon sehr stark eingeschränkt war, sie betrug rechts nur noch 5% und links 20%. Danach ging alles recht schnell, wir flogen zurück nach Deutschland, wo dann nach umfangreichen Untersuchungen die genetisch gesicherte Diagnose LHON gestellt wurde. Wie lang hat es bei Ihnen bis zur Diagnose gedauert?

Bei mir ging es tatsächlich recht schnell. Vom Auftreten der ersten Symptome bis zur Diagnose hat es sechs Wochen gedauert. Allerdings war der Weg bis dahin recht holperig und von vielen Ungewissheiten begleitet. Vom Hirntumor bis zur Multiplen Sklerose standen viele Diagnosen im Raum, bis wir dann über eine Familienanamnese auf die erblich bedingte Augenerkrankung LHON gestoßen sind und über einen Gentest die Diagnose gestellt werden konnte.

Der Diagnoseweg ist oft sehr individuell. Wie lange dauert es Ihrer Erfahrung nach

durchschnittlich bis zur richtigen Diagnose?

Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, zum Beispiel ob es bereits ähnliche Fälle in der Familie gegeben hat oder ob die Symptome so klar sind, dass sie auf die Erkrankung schließen lassen. Zudem ist die Erkrankung aufgrund der Seltenheit unter Augenärzten nicht sehr bekannt, somit denken viele Ärzte auch nicht gleich an LHON, wenn sie mit einem Patienten konfrontiert sind, der die typischen Symptome aufweist. Ich kenne Geschichten von Betroffenen, die anders als ich einen jahrelangen Leidensweg hinter sich bringen mussten, bis eine Diagnose gestellt werden konnte.

Die typischen Symptome der LHON sind ein rascher, meist zentraler schmerzloser Sehverlust, im zentralen Gesichtsfeld mit umgekehrtem Tunnelblick (in

≈ 1

von 50.000 bis 100.000 Menschen ist von einer LHON betroffen.

der Bildmitte sieht man meist nichts mehr, am Rand nur noch sehr unscharf). Betroffene sind also meist stark sehbehindert bis blind. Die Erkrankung tritt überwiegend im jungen Erwachsenenalter auf, statistisch erkranken fünfmal mehr Männer als Frauen. Zudem wird LHON mütterlich vererbt, sodass auf ähnliche Fälle in der Familie der Mutter geachtet werden sollte (Familienanamnese).

Welche Auswirkungen hat die Erkrankung auf Ihren Alltag und in welcher Form finden Sie Unterstützung, zum Beispiel durch Hilfsmittel oder eine Behandlung? So ein Schicksalsschlag stellt einen natürlich vor neue Herausforderungen. Da man 80% und mehr über visuelle Reize wahrnimmt, ist eine Seheinschränkung dieser Intensität ein erheblicher Einschnitt. Ich habe das mit meiner besten Kraft und einem starken Umfeld versucht zu kompensieren und diesen neuen Weg zu gehen. Zu Beginn ist alles Neuland, man muss große Hürden nehmen, um sich ein neues Fundament aufzubauen, auf dem man sicher stehen kann. Bei LHON kommt hinzu, dass man die Chance auf eine Verbesserung der Symptome hat. Hoffnung kann aber auch ein schwerer Begleiter sein. Seit der gesicherten Diagnose bin ich in Behandlung und werde medikamentös therapiert. Während meines Jura-Studiums habe ich Assistenten, die mich unterstützen, barrierefrei zu studieren. Zudem nutze ich klassische Hilfsmittel wie einen Blindenstock, technisch einen Screenreader für mein Handy und meinen Laptop, zusätzlich hat mein Laptop eine Braillezeile, falls es mit der Audioausgabe mal schwierig sein sollte. Außerdem habe ich mir in einer blindentechnischen Grundausbildung verschiedene Fertigkeiten angeeignet, die bei der Alltagsbewältigung helfen. Mit all diesen Hilfen komme ich trotz meiner Einschränkung so selbstständig und unabhängig wie möglich durch den neuen Lebensalltag.

Sie sind Vorstandsvorsitzender des Selbsthilfevereins LHON Deutschland e. V. Welche Rolle spielt in Ihrer Erfahrung der Austausch mit anderen Betroffenen? Der persönliche Austausch hat eine sehr hohe Bedeutung. Es handelt sich um eine sehr seltene Erkrankung, wodurch der Kreis an potenziellen Austauschpartnern schon mal recht klein ist. Daher ist man für jeden Kontakt dankbar, den man zu anderen Betroffenen knüpfen kann. Wir schaffen daher Möglichkeiten, sich untereinander auszutauschen und darüber sprechen zu können, wie man den Alltag bewältigt, wie man überhaupt mit diesem

Lesen Sie mehr auf seltenekrankheiten.de 8

Text Hanna Sinnecker

Schicksalsschlag umgeht und wo man Hilfe finden kann. Dieser Vernetzung dienen auch unsere Jahrestreffen, unsere geplanten Jugend- und Müttertreffen zum persönlichen Austausch sowie unser Informationskongress.

Dazu kommt, dass LHON einen sehr speziellen Verlauf hat. Alles kommt sehr plötzlich, Betroffene haben teilweise massive Sehverluste in kürzester Zeit. Meist manifestiert sich die Erkrankung im Jugendoder jungen Erwachsenenalter, sodass man komplett aus dem gerade erst richtig startenden Leben gerissen wird. Ein Auffangnetzwerk zu haben, um damit umgehen zu können, gibt Betroffenen das Gefühl, dass sie trotz der Seltenheit der Erkrankung nicht allein sind.

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Selbsthilfeverein und welche Hilfsangebote gibt es für Betroffene und ihre Angehörigen?

Folgende drei Punkte sind uns besonders wichtig:

1. Im Sinne des Gründungsgeistes ist es unser Ziel, Betroffene zusammenzuführen sowie persönlichen Austausch zu ermöglichen und ein gemeinsames Netzwerk zu schaffen, das Betroffene miteinander in Kontakt bringt und sie unterstützt. Wir möchten die mentale Stabilität Betroffener stärken, sie bei der Bewältigung ihrer ganz individuellen Herausforderungen unterstützen und Informationen zu LHON-spezifischen Fragen bündeln, um zur Verbesserung ihrer Lebensqualität beizutragen.

2. Wir wollen weitreichende Aufklärungsarbeit zu LHON leisten und Awareness schaffen für diese seltene neuroophthalmologische Erkrankung, um sie sichtbarer zu machen und Betroffenen eine Stimme zu geben. Unser Ziel ist es, dass dadurch Diagnosewege verkürzt und Betroffene schneller identifiziert werden.

3. Wir sind national und international bemüht, Kontakte zu weiteren Organisationen zu knüpfen, die sich

Die Ungewissheit, unter der nicht diagnostizierte LHON-Betroffene leiden, geht mit einem enormen psychischen Leidensdruck einher.

mit LHON beschäftigen. Wir wollen als Ansprechpartner für die Politik, Wissenschaft und Gesellschaft präsent sein und verfolgen engmaschig, was sich im Bereich der Forschung und Entwicklung bewegt.

Was wünschen Sie sich in Bezug auf die Diagnosestellung, aber auch auf die Versorgung von LHON-Patienten?

Die Dunkelziffer und die Anzahl an fehldiagnostizierten Patienten sind nach wie vor relativ hoch. Streng genommen handelt es sich bei der LHON um eine neurologische Erkrankung, die das Augenlicht einschränkt. Folglich bewegt sich das Krankheitsbild oftmals im Zweifel zwischen Neurologen und Ophthalmologen. Hier wollen wir ansetzen und über LHON aufklären und sensibilisieren. Wir wollen erreichen, dass LHON trotz ihrer Seltenheit ärztlich präsent ist, mitgedacht wird und ungewiss Betroffene schneller identifiziert und ihr Diagnoseweg verkürzt werden kann. Denn die Ungewissheit, unter der nicht diagnostizierte LHON-Betroffene leiden, geht mit einem enormen psychischen Leidensdruck einher. Sobald die Diagnose steht, können Schritte zur Verbesserung der Lebenssituation Betroffener unternommen werden. Unsere Hoffnung ist auch, dass die Forschung und Entwicklung so weit vorangetrieben wird, dass LHON irgendwann einmal ursächlich behandelt werden kann. Als wichtigen

Pfeiler gibt es derzeit eine medikamentöse Möglichkeit zur Behandlung der Symptome. Des Weiteren steht zurzeit eine erste Gentherapie vor der Zulassung, auf die wir ebenfalls mit Spannung warten. Sofern die Zulassung erfolgt, wäre das die erste Gentherapie für eine mitochondriale Erkrankung, was tatsächlich ein medizinischer Durchbruch wäre! Durch eine gute Betreuung über unseren Selbsthilfeverein versuchen wir natürlich auch für eine stabile und optimistische Verfassung bei den Betroffenen zu sorgen, um den Umgang mit der Erkrankung ein Stück weit zu erleichtern. Wir möchten in starker Gemeinschaft eine Perspektive schaffen, um gemeinsam in die Zukunft zu „blicken“. Dafür geben wir unser ganzes Herzblut!

INFORMATION

Der Selbsthilfeverein LHON Deutschland e. V. ist ein gemeinnütziger Verein mit und für Menschen mit LHON. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.lhon-deutschland.de und auf Facebook @LHON.Deutschland.eV.

Menschen mit der seltenen Augenkrankheit Lebersche Hereditäre Optikusneuropathie leiden unter verschiedenen Einschränkungen ihres Sehvermögens – bis hin zur Erblindung. Chiesi setzt sich für die Betroffenen ein. Erfahren Sie mehr über unser Engagement im Bereich der seltenen Erkrankungen: www.chiesi.de/seltene-erkrankungen ANZEIGE

Sie sehen was, was sie nicht sehen.

9

Altersabhängige Makuladegeneration (AMD) –Vier Fragen an den Augenarzt

Augenarzt Dr. med. Reinhard Terlinde berät ehrenamtlich an der Patientenhotline des AMD-Netz e. V.

7,5 Mio. Bürger sind in Deutschland von einer altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) betroffen. Welche Symptome treten zunächst auf?

Das Frühstadium der AMD wird häufig als Zufallsbefund beim Augenarzt diagnostiziert. Verlauf und Beschwerden sind sehr individuell. Oft ist zunächst nur ein Auge betroffen, Sehausfälle am erkrankten Auge können noch durch das gesunde Auge ausgeglichen werden. Frühe Symptome sind ein gesteigertes Lichtbedürfnis und Blendempfindlichkeit sowie blassere Farbwahrnehmungen, eine Abnahme der Sehschärfe in der Mitte des Gesichtsfeldes und des Kontrastsehens sowie ein verzerrtes Sehen gerader Linien (siehe Selbsttest: www.amd-netz.de/amslergitter). Eine frühe Diagnosestellung kann entscheidend sein für den weiteren Verlauf. Empfehlenswert ist eine jährliche Routineuntersuchung durch einen Augenarzt ab dem 40. Lebensjahr.

Wie wird AMD behandelt?

Es gibt verschiedene Formen der Erkrankung. Nach der Diagnosestellung gilt es, für beide Augen Form und

Stadium der Erkrankung festzustellen. Im Falle einer sogenannten feuchten AMD gibt es eine wirksame Behandlung: Mit einer sehr dünnen Nadel wird dann in einer Behandlungsserie ein Anti-VEGF-Medikament schmerzfrei in das Auge gespritzt. Bei der Mehrzahl der Patienten lässt sich hiermit die Sehkraft verbessern oder länger erhalten.

Die feuchte AMD ist eine chronische Erkrankung, die eine Langzeit- oder gar eine Dauertherapie erforderlich macht. Diesem Aufwand für Patienten und Angehörige steht die Aussicht auf den Erhalt des Sehvermögens gegenüber. Risikofaktoren sind auch Rauchen, ungesunde Ernährung oder eine diabetische Grunderkrankung; hier können Patienten selbst beitragen.

Die sogenannte trockene Form der AMD lässt sich derzeit noch nicht behandeln. Was raten Sie den Betroffenen?

Zunächst sollte jeder Patient mit einer trockenen AMD wissen, dass er nicht vollständig erblinden wird. Da es bisher keine gezielte zugelassene erfolgreiche Therapie gibt, kann ein Voranschreiten und die Heilung der Erkrankung somit nicht sichergestellt

werden. Neben der Einnahme von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln ist die Versorgung mit Sehhilfen, gegebenenfalls ein Sehtraining sowie die Kontaktaufnahme mit beratenden Stellen, wie z. B. dem AMD-Netz, hilfreich. Die Therapie für den einzelnen Patienten sollte maßgeschneidert sein. Patienten können z. B. durch Rauchverzicht und eine Umstellung auf mediterrane Ernährung beitragen.

Sie engagieren sich ehrenamtlich beim AMD-Netz e. V. – was hat Sie zu diesem Ehrenamt bewogen?

Es wäre aus meiner Sicht schade, wenn nach meiner Pensionierung das gesammelte Wissen um die AMD nicht weiter sinnvoll eingesetzt würde. Zeit, die im Praxisalltag fehlte, gibt es jetzt in großem Maße. Ich verstehe mich als Mentor der AMD-Patienten, kann jedem mit Rat und Tat und auch Trost so gut es geht zur Seite stehen. Außerdem gibt mir selbst jedes Gespräch Anregung, mich weiter fortzubilden und meine freie Zeit sinnvoll einzusetzen. „Ehrenamt verbraucht keine Zeit, Ehrenamt schenkt Zeit.“

Dr. Terlinde ist an jedem 1. und 3. Freitag im Monat von 11:00 bis 12:00 Uhr unter der Telefonnummer 01805 774 778 der AMD-NetzHotline zu erreichen. Bei erhöhtem Anrufaufkommen können Rückrufe vereinbart werden. Weitere Informationen:

Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 10

#1 #2 #3 #4 Text Sarah

Brink

www.amd-netz.de

Terlinde Augenarzt

können

früher

dunklere Umgebung

länger.

wellenförmig verzerrt. In fortgeschrittenen

Zentrum des Gesichtsfeldes aus und wird als blasser oder dunkler Fleck wahrgenommen.

Dr. med. Reinhard

Der AMD-Patient selbst bemerkt im Anfangsstadium kaum etwas von den Veränderungen. Farben

blasser als

werden, die Gewöhnung an eine

dauert

Schreitet das Krankheitsbild voran, erscheinen Linien

Stadien fällt das

Bunt & ausgefallen: vielfältige Motive für jeden Geschmack

Hypoallergen & hautfreundlich: für sensible Kinderhaut

S„Ich mag mein Herzchenpflaster“

Mia ist fünf Jahre alt und hat eine Amblyopie. Ihr linkes Auge hat gegenüber dem rechten eine Sehminderung ausgebildet. Das geschieht oft bereits in der frühkindlichen Seherwerbsphase. Organische Ursachen dafür können zwar als Umstände auftreten, die eventuell zu einer Amblyopie führen, doch die Amblyopie selbst beruht auf einer ungenügenden neuronal-kognitiven Verarbeitung des Sehsinns im Gehirn.

In der Folge „verlernt“ das betroffene Auge das Sehen mehr oder weniger und eine Amblyopie ist entstanden.

Aus diesem Grund muss Mia ein Augenpflaster tragen, denn durch das Abkleben des besseren Auges wird das Gehirn gezwungen, die Sehschärfenentwicklung des sehschwächeren Auges nachzuholen. Die Abklebedauer richtet sich dabei nach der Schwere der Visusminderung und nach dem Alter des Kindes. So musste Mia fünf Tage das bessere Auge verschließen, im Wechsel mit einem Tag Pflaster für das sehschwächere Auge und nur einem freien Tag in der Woche für beide Augen.

Mia hat sich anfänglich dagegen gesträubt. Doch um Kindern wie Mia die Therapie so wenig medizinisch und stattdessen so reizvoll wie möglich zu gestalten, haben sich Augenpflasterhersteller einiges einfallen lassen. Heute gibt es Klebebilder zu den Pflastern, bunte Pflaster und neuerdings sogar Pflaster für Jungs und Mädels. Mia hat sich für ein Pflaster mit Herzen entschieden: „Ich mag mein Herzchenpflaster.“

EAtmungsaktiv & weich: aus nachhaltigem Bambusvlies

rgonomisch & anschmiegsam: für jede Augenpartie

ensitiv & rückstandsfrei: trotz sicherem Halt kinderleicht ablösbar

11 Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info diam nonumy eirmod

A700025/A1/02-2021 Sanfte Augenokklusionspflaster • augenpflaster.com Premiumpflaster in der Okklusionstherapie

ANZEIGE

Sie

Foto: CBM Mehr unter www.cbm.de Anzeige 15 _Mio_Graue_Star 255x371_3887.qxp_Layout 1 12.03.21 11:22 Seite 1

kann wieder sehen–dank Ihnen!