Lesen Sie mehr auf www.gesunder-koerper.info

Lesen Sie mehr auf www.gesunder-koerper.info

NICHT VERPASSEN:

Plötzlich blind Tina konnte bis zu ihrem 15. Lebensjahr sehen, dann wurde es dunkel.

Seite 04

LHON Andreas ist fast blind. Was seine größte Hoffnung ist, lesen Sie auf

Seite 04

Homeoffice ist Gift für die Augen. Warum und was man dagegen tun kann, lesen Sie auf

Seite 10

Grüner Star mit 22 Jahren

Der Schauspieler Tim Rasch bekam vor 18 Monaten die Diagnose. Wie er damit lebt und was er allen Menschen rät, lesen Sie im Interview.

Die Welt scharf und in Farbe zu sehen ist nicht selbstverständlich, deshalb sollten wir unsere Augen schützen!

05

Brillencheck

Tipps von Brillenexpertin Petra Waldminghaus.

09

Glaukomcheck

Was der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e. V. rät.

Augenoptiker und Optometristen bieten vielfältige Services über Sehtest und Brille hinaus. Für gute Sicht und gesunde Augen in jedem Alter empfiehlt sich ein regelmäßiger Besuch bei den Fachleuten für gutes Sehen.

Gutes Sehen ist in jeder Lebenslage und in jedem Alter wichtig – für den persönlichen Komfort, aber auch um Unfälle zu vermeiden, visuelle Anforderungen in Schule, Beruf, Straßenverkehr und Sport zu meistern und unbeschwert am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Oft wird eine Sehverschlechterung nicht direkt erkannt; schließlich ist eine Fehlsichtigkeit keine Krankheit und verursacht keine direkten Beschwerden. Vor dem Hintergrund, dass unsere Gesellschaft immer älter wird und wir immer länger mobil und aktiv bleiben, aber auch im Hinblick auf zunehmende Bildschirmnutzung ist eine regelmäßige Überprüfung von Sehvermögen und Auge wichtig. Stellt der Augenoptiker eine neu aufgetretene Fehlsichtigkeit oder bei Brillenträgern eine Veränderung der bisherigen Korrektionswerte fest, ermittelt er verschiedene Parameter und passt die Brille oder Kontaktlinse individuell an. Brillen lassen sich zwar auch online auswählen und bestellen, aber: Die gängigen Online-Sehtests entsprechen nicht den geltenden Arbeits- und Qualitätsrichtlinien für Augenoptik und Optometrie (AQRL) und liefern keine vergleichbaren Ergebnisse mit den Messungen eines Augenoptikers vor Ort. Darüber hinaus fehlen bei der Online-Brille in der Regel wichtige Daten wie etwa die Einschleifhöhe der Brillengläser, der Hornhautscheitelabstand oder die Fassungsvorneigung. Mit einer nicht optimal angepassten Brille ist die Sicht nicht so gut, wie sie sein könnte – sie kann außerdem zu gesundheitlichen Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Schwindel führen. Für Gleitsichtbrillen aus dem Internet muss zusätzlich ein Warnhinweis für den Gebrauch im Straßenverkehr angezeigt werden. Ein Besuch beim Augenoptiker vor Ort bietet deshalb klare Vorteile, wenn es um beratungsintensive Produkte wie die Gleitsichtbrille, um Kinderbrillen oder eine Zweitbrille für die Bildschirmarbeit, das Autofahren oder bestimmte Sportarten sowie die Erstanpassung von Kontaktlinsen geht. Letztere eignen sich übrigens für jedes Lebensalter vom Kleinkind bis zum Senioren und bei so gut wie jeder Fehlsichtigkeit – einige Sehprobleme können sogar mit den unsichtbaren Sehhelfern

Bei Auffälligkeiten verweist der Optometrist zur medizinischen Abklärung und gegebenenfalls Therapie an einen Augenarzt.

besser korrigiert werden als mit einer Brille. Modernste Materialien ermöglichen eine schnelle Eingewöhnung und hohen Tragekomfort, selbst z. B. bei trockenen Augen. Da Kontaktlinsen direkt auf dem Auge sitzen, müssen hierfür andere Werte ermittelt werden als für ein Brillenglas, auch die Hornhautbeschaffenheit und der Tränenfilm spielen eine Rolle für gesundes und komfortables Tragen. Augenoptiker mit der Zusatzqualifikation als Optometrist können neben der fachgerechten Sehstärkenbestimmung und Anpassung von Sehhilfen zusätzliche Services zur Gesundheitsvorsorge rund ums Auge anbieten. Dazu gehören etwa die Betrachtung des Augenhintergrundes, die Untersuchung des gesamten visuellen Systems mithilfe moderner Geräte (auch als Screening bekannt), Tests zu bestimmten Sehfunktionen, die Analyse des Tränenfilms oder die Überprüfung des Augeninnendrucks. Bei Auffälligkeiten verweist der Optometrist zur medizinischen Abklärung und gegebenenfalls Therapie an einen Augenarzt. Bei Augenerkrankungen können wiederum medizinische Maßnahmen oftmals durch eine geeignete Sehhilfe unterstützt werden. Der Vorteil der Lotsenfunktion des Optometristen im Gesundheitssystem: Ein Termin ist oft ohne lange Wartezeit möglich und in ländlichen Regionen kann der Optometrist aufgrund des zunehmenden Fachärztemangels in einigen Fällen eine erste Anlaufstelle bieten. Viele weitere Informationen rund um gutes Sehen und gesunde Augen erhalten Sie in dieser Ausgabe von „Augenblick, bitte!“.

Alterssichtigkeit betrifft uns alle Gleitsichtkontaktlinsen statt

Gleitsichtbrillen

Der Arm wird zu kurz für die ungetrübte Buch-Lektüre? Das Entziffern von Haltbarkeitsdaten zieht den Aufenthalt im Supermarkt zeitraubend in die Länge? Die Bankleitzahlen auf dem Briefbogen verschwimmen seit Kurzem mit der Postanschrift? Meist liegt der Grund hierfür nicht in ungünstig kleinen Schriftgrößen, wie man optimistisch mutmaßen möchte, sondern in einer beginnenden Alterssichtigkeit (Presbyopie). Ein Fall für die Gleitsichtkontaktlinse und alles andere als ein Grund zur Panik.

Gutes Sehen ist eine der Grundvoraussetzungen für Lebensqualität. Dank Forschung und Entwicklung sind wir heute in der Lage, unser Sehvermögen über alle Altersstufen hinweg weitgehend zu erhalten. Moderne Sehhilfen unterstützen uns dabei. Sie gleichen die verschiedensten Arten von Fehlsichtigkeit aus und ermöglichen uns so eine uneingeschränkte Teilnahme am sozialen Leben. Und dieses gewinnt zusehends an Dynamik. Wir sind von früh bis spät und bis ins hohe Alter aktiv. Lesen, Bildschirmarbeit, Autofahren und Sport gehören heute zum Alltag aller Generationen. Umso wertvoller ist es, wenn wir dabei

auf eine Sehhilfe zurückgreifen können, die allen Anforderungen gleichermaßen gerecht wird und auch noch bequem zu handhaben ist. Gleitsichtkontaktlinsen sind als praktische Alternative zur Gleitsichtbrille eine besonders effektive und gleichzeitig bequeme Methode, der Presbyopie zu begegnen. Der Aufbau der Multifokallinse ermöglicht uns scharfes Sehen auf allen Distanzen und unabhängig von unserer Blickrichtung. Der Unterschied zur Gleitsichtbrille: Bei Blickbewegungen hat man mit den Gleitsichtlinsen keine Einschränkungen beim Sehen, da sie sich natürlich mit dem Auge mitbewegen. Letztendlich entscheiden die persönlichen Voraussetzungen, die

Präferenzen und das Trageempfinden über die Wahl der Multifokallinse. Moderne Premiumlinsen mit neuesten Linsentechnologien berücksichtigen alle Kriterien, die für die Augengesundheit wichtig sind, und überzeugen mit herausragender Sehqualität, hoher Verträglichkeit und besonderem Komfort.

Das umfassende Produktportfolio an Gleitsichtkontaktlinsen von CooperVision, einem weltweit führenden Hersteller weicher Kontaktlinsen, macht Schluss mit Lesedefiziten aufgrund der Alterssichtigkeit, korrigiert verkürzte Armlängen und macht alles mit, was der Tag auch bringen mag.

Für PatientInnen, die durch die Erbkrankheit Lebersche Hereditäre Optikus Neuropathie (LOHN) ihre Sehkraft verlieren, gibt es einen neuen Therapieansatz.

GenSight Biologics, ein Biopharma-Unternehmen aus Frankreich, hat sich auf die Forschungsarbeit an neurodegenerativen Augenerkrankungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems spezialisiert. Die innovativen Therapieansätze richten sich dabei besonders an PatientInnen mit Leberscher hereditärer Optikusneuropathie (LHON) und Retinitis Pigmentosa.

International und auch unter Beteiligung deutscher Forscher wird derzeit eine neue Gentherapie klinisch erprobt, die sich speziell auf ProbandInnen fokussiert, die an der schwersten klinischen Form der LHON (ND4LHON) erkrankt waren. Die Ergebnisse aus den drei kontrollierten Studien RESCUE, REVERSE und REFLECT sind vielversprechend und bilden die Grundlage für den Zulassungsantrag und die Freigabe für den Einsatz an qualifizierten Zentren für Seltene Erkrankungen.

Du bist mit der Netzhauterkrankung Retinitis pigmentosa geboren, konntest aber als Kind noch sehen. Woran kannst du dich erinnern?

Ich kann mich noch an wahnsinnig viel erinnern. Ich bin ein totaler Familienmensch und meine visuellen Erinnerungen drehen sich alle um meine große Familie. Es sind nicht die materiellen Dinge, eher gemeinsame Momente und Situationen, die wir zusammen verbracht haben.

Wie hat sich die Krankheit zu Beginn bemerkbar gemacht?

Ich habe das von Geburt an. Die Krankheit hat sich schleichend entwickelt. Ich war immer sehr lichtempfindlich, doch das konnte ich immer gut ausgleichen. An sehr sonnigen Tagen beispielsweise mit speziellen Sonnenbrillen, die auch an der Seite geschlossen sind. Richtig schlimm wurde es, als ich 15 wurde.

Wusstest du, dass du eines Tages erblinden würdest? Warst du darauf vorbereitet?

Tatsächlich überhaupt nicht. Ich war zwar immer in ärztlicher Betreuung und bin regelmäßig zu Kontrollen gegangen, doch da war immer alles auf dem gleichen Stand. Die Ärzte haben uns immer versichert, dass die Erblindung nicht eintreten wird. Und selbst wenn, dann erst in sehr hohem Alter.

Tina (28) verlor über Nacht ihr Augenlicht, heute ist sie Mutter, Make-up-Artist und Ehefrau. Wie sie ihren Alltag meistert und was sie sich für alle Menschen mit Handicap wünscht, erzählt sie im Interview.

Leider haben sich die Ärzte geirrt. Ja, leider. Von heute auf morgen war ich blind. Ich bin am 3. Januar 2008 abends ins Bett gegangen und nachts aufgewacht. Ich wollte mir ein Wasser holen und habe das Licht angemacht. Es wurde nicht hell. Ich bin dann zu meiner Schwester, habe sie geweckt und ihr gesagt, dass das Licht nicht angeht. Sie hat mich dann angemotzt, dass das Licht doch an ist. Für mich war es das aber nicht. Alles war dunkel, und das blieb es auch.

Was hast du in dem Moment gedacht?

Ich habe die Hände vors Gesicht geschlagen und bin in eine Schockstarre verfallen. Ich habe nichts mehr um mich herum wahrgenommen und weiß fast nichts mehr von dieser Nacht.

Wie geht man damit um, wenn man plötzlich blind ist?

Ich habe sehr viel mit mir selber ausgemacht. Ich musste die Schule wechseln und bin auf eine Blindenschule gekommen. Dort hat man mir sehr geholfen. Ich musste ja alles neu lernen. Selbst die kleinsten Kleinigkeiten stellten für mich auf einmal eine riesengroße Herausforderung dar. Angefangen beim Schuhezubinden bis hin zum Essen. Ich habe mich sehr zurückgezogen und meine Familie hatte es auch nicht leicht mit mir. Die alte Tina war einfach nicht mehr da.

Als Andreas 33 Jahre alt ist, bekommt er Probleme mit den Augen. Er geht zum Augenarzt und erhält den Verdacht Hirntumor. Dass eine seltene Erkrankung dahintersteckt, ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand. Heute hat der Elektromeister ein Sehvermögen von einem Prozent. Um welche Erkrankung es sich handelt und warum Andreas große Hoffnung hat, bald wieder sehen zu können, erzählt er im Interview.

Andreas, welche Augenerkrankung haben Sie? Ich habe die seltene Augenerkrankung Lebersche Hereditäre Optikus-Neuropathie (LHON). Das ist eine genetische Erkrankung der Nervenzellen des Auges, die vor allem junge Männer betrifft. Sie tritt in Deutschland nur circa 80-mal pro Jahr als Neuerkrankung auf.

Wie haben Sie gemerkt, dass etwas mit Ihren Augen nicht stimmt, und welche Beschwerden traten auf?

Im September 2019 traten Sehbeschwerden auf, ich sah teilweise verschwommen und ging zum Optiker, weil ich vermutete, dass ich eine neue Brille benötige. Beim Sehtest konnte ich kaum die Zahlen erkennen. Der Optiker reinigte extra das Gerät, da er nicht glauben konnte, dass ich kaum etwas sah. Doch mit dem Gerät war alles in Ordnung. Er schickte mich zum Augenarzt, der sämtliche Untersuchungen machte und mich dann per Notfallüberweisung ins Krankenhaus schickte wegen des Verdachts auf Hirntumor. Zum Glück bestätigte sich die Diagnose nicht. Doch warum ich immer schlechter sehen konnte, wusste immer noch niemand.

Wie lange hat es gedauert, bis die Diagnose LHON gestellt wurde, und was hat die Diagnose für Ihr Leben bedeutet?

Wie sieht Ihr Alltag mit der Erkrankung aus, und fühlen Sie sich als Patient mit einer seltenen Augenerkrankung gut versorgt?

Ist „die alte Tina“ im Laufe der Jahre zurückgekommen?

In Teilen ja, doch dieser harte Schicksalsschlag hat schon meine Sicht auf das Leben verändert und mich reifer werden lassen.

Kannst du beschreiben, was du noch visuell wahrnimmst?

Drei Monate nach der Erblindung fing es an, dass ich Hell und Dunkel sowie alles in Form von Schatten und Umrissen wahrnehmen konnte. Die Sinne schärfen sich sehr. Das Gehör ist meine größte Stütze. Aber auch Gedächtnisarbeit ist ein großer Punkt. Man merkt sich sehr viele Dinge, weiß dadurch, wo was zu finden ist.

Gibt es etwas, das dich im Alltag besonders herausfordert?

Es gibt immer wieder Situationen, bei denen man an seine Grenzen stößt. Meine größte Herausforderung ist mein fünfjähriger Sohn. Er kann sehen. Ich hatte natürlich schon in der Schwangerschaft Ängste und auch, als er noch so klein war. Ich habe mich selbst total unter Druck gesetzt, muss aber sagen, dass alles immer sehr gut funktioniert hat. Mein Mann und meine Familie haben mich immer bei all meinen Träumen und auch deren Umsetzung unterstützt – dafür bin ich unendlich dankbar.

Ich lebe in einer Kleinstadt im ländlichen Raum. Hier ist man auf das Auto angewiesen. Doch natürlich kann ich mich als fast blinder Mensch nicht mehr hinters Steuer setzen. Auch der Alltag mit der Familie hat sich natürlich verändert und auch die Arbeit. Doch ich habe das große Glück, dass sowohl meine Frau als auch mein Arbeitgeber, wo ich als Kalkulator arbeite, immer hinter mir standen und stehen. Zudem habe ich mich an die PRO RETINA gewandt, die mir sehr viele Hilfestellungen an die Hand gegeben hat und nach wie vor gibt. Nicht allein zu sein, ist ein gutes Gefühl.

Ich muss vierteljährlich zum Arzt, der mir mein Medikament verschreibt. Zudem stehe ich auf einer Liste mit sechs weiteren Personen für eine neuartige Gentherapie. Bei dieser wird LHON-Betroffenen ein Virus ins Auge gespritzt, was eine Heilung zur Folge haben soll. Ich hoffe täglich auf den Anruf. Diese Behandlung würde mir mein Leben zurückgeben.

Es ging wochenlang hin und her und die ständig neuen Verdachtsdiagnosen machten mich wahnsinnig. Die ständige Angst und die immer größer werdende Unsicherheit haben mich sehr viel Kraft gekostet. Im Oktober kam dann der erste Hinweis auf LHON, was dann auch durch einen genetischen Test bestätigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch eine Sehkraft von vier bis fünf Prozent. Doch das ging weiter bergab. Heute habe ich eine Sehkraft von einem Prozent. Mein Leben war quasi von heute auf morgen nicht mehr das gleiche. Ich brauchte sehr lange, um mich mit meinem neuen Leben zu arrangieren. Lange wollte ich es nicht wahrhaben und habe mich immer gefragt: Warum ich?

5 FAKTEN ZUR LEBERSCHEN HEREDITÄREN OPTIKUSNEUROPATHIE (LHON):

1 2 3 4 5

Schätzungen zufolge erkranken jährlich etwa 80 neue Patienten an LHON in Deutschland (Inzidenz).

Mit einem einfachen Gentest kann bei Verdacht auf eine LHON die Diagnose gesichert und festgestellt werden. Dieser Gentest wird in der Regel extrabudgetär von den Krankenkassen bezahlt.

Eine frühzeitige Diagnose bietet den Patienten auf lange Sicht die besten Chancen bei einer Behandlung.

Durchschnittlich verbleiben den meisten Betroffenen etwa drei Monate nach dem Auftreten der ersten Symptome nicht mehr als zehn Prozent ihrer Sehkraft.

LHON führt zu einem deutlichen Verlust an Lebensqualität und betrifft neben dem Erkrankten auch die Familie und Pfleger.

Weitere Informationen: www.pro-retina.de

Ständige Computerarbeit kann den Augen schaden. Erst recht im Homeoffice. Bildschirmnutzer sitzen länger vor dem Monitor und haben oft den gut ausgestatteten Büro-arbeitsplatz gegen das provisorische Homeoffice getauscht. Kerstin Kruschinski, Stellvertretende Geschäftsführerin Kuratorium Gutes Sehen e. V., zu den negativen Folgen digitalen Sehens und Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken.

Verdirbt der Job unsere Augen?

Zumindest werden sie offensiv gefordert. Die Anfahrtswege, der Bürotalk, Offline-Besprechungen und ausreichende Pausen fallen im Homeoffice weg. Wir sitzen schlechter, schauen kaum noch in die Ferne und starren länger als sonst auf kleinere Monitore. Das reduziert wiederum die Lidschlagfrequenz. Aber regelmäßiges Blinzeln ist wichtig, um die Hornhaut ausreichend mit Tränenflüssigkeit zu befeuchten und mit Nährstoffen zu versorgen. Unser Körper quittiert das mit müden, geröteten und brennenden Augen – als Office-Eye-Syndrom bekannt. Fehlhaltungen durch angestrengtes Starren verursachen oft anhaltende Schmerzen im Nacken-, Schulterund Rückenbereich.

Was können Brillenträger tun?

Bei der Bildschirmarbeit wandert der Blick lediglich zwischen Schreibtisch und Monitor und ab und an in den Raum. Weder Lese- noch Gleitsichtbrillen sind auf diese Distanzen optimiert. Für entspannteres Sehen ohne verkrampfte Kopfhaltung sorgen spezielle Bildschirmbrillen, die alle drei Sehzonen mit großen Bereichen für die Sicht auf Tastatur, Monitor und in den Raum abdecken. Besonders Menschen mit Alterssichtigkeit profitieren von diesem Komfort.

Die permanent auf Displays gerichteten Augen von Young Digitals können sogenannte Low-Addpower-Brillen entlasten. Das sind Gleitsichtgläser mit leichter Nahunterstützung im Bereich zwischen +0,25 und 1,75 Dioptrien.

Das ist Maßarbeit …

… die nur Augenoptiker erledigen können. Denn für die Brille berücksichtigen sie nicht nur die nötige individuelle Sehstärke und den Augenabstand, sondern auch die konkreten Bedingungen am Arbeitsplatz. Dazu müssen Sehabstand und Blickrichtung zur Tastatur und zum Bildschirm genau ausgemessen werden. Experten empfehlen außerdem beidseitig entspiegelte und mit Blaulichtfilter ausgestattete Gläser.

Im Stakkato: Was kann man sonst noch Gutes für die Augen tun?

Regelmäßige Sehtests. Augenkrankheiten und Sehdefizite werden so früh erkannt. Junge Menschen und Erwachsene sollten alle zwei bis drei Jahre, alle ab 40 im Zweijahresrhythmus und ältere Menschen jährlich zum Check.

Optimale Lichtverhältnisse. Tageslicht ist perfekt. Gegen störende Blendungen: Bildschirm senkrecht zum Fenster aufstellen. Spiegelungen durch helle Lampen vermeiden. Am besten sind Deckenleuchten über dem Arbeitsplatz.

Häufiges Blinzeln und befeuchtende Augentropfen. So werden die Augen mit frischer Tränenflüssigkeit versorgt oder zusätzlich benetzt.

Pausen im Freien. Der Blick kann entspannt in die Ferne schweifen, die frische Luft hilft gegen trockene Augen.

Ergonomischer Arbeitsplatz. Der Monitor ist mindestens 50 Zentimeter von den Augen entfernt, die Bildschirmoberkante auf Augenhöhe. Knie und Hüfte sind im rechten Winkel zueinander positioniert. Auch die richtige Brille entspannt Nacken und Rücken.

In den letzten 20 Jahren haben sich Brillen von der reinen Sehhilfe zu einem stil- und persönlichkeitsrelevanten Accessoire entwickelt. Ich würde behaupten, dass jeder eine Brille besitzt – und wenn es nur eine Sonnenbrille ist. Doch die Wirkung, die eine Brille auf die Mitmenschen haben kann, ist längst nicht allen bewusst. Hier ein paar Tipps.

Text Petra Waldminghaus

Auf die richtigen Proportionen kommt es an Sie sollten die Brille als ein weiteres Charakteristikum Ihres Gesichts betrachten. Nimmt eine Brille die natürlichen Proportionen auf oder harmonisiert sie diese sogar, ist die Brille gut gewählt. Wichtig ist, dass die Augenbrauen sichtbar bleiben, denn sie sind der natürliche Rahmen des Gesichts. Probieren Sie deshalb Fassungen mit geradem oder gerundetem Oberrand. Der Nasensteg sollte sich in seiner Breite den Proportionen des Nasenrückens anpassen und die Länge der Nase günstig beeinflussen. Hier lohnt sich der Vergleich unterschiedlicher Stegvarianten und deren Einfluss auf die optische Veränderung von Nasenlänge und -breite.

Schnellcheck Brillenpassform

Gläser und Fassung stimmen in punkto Größe mit den Verhältnissen des Gesichts

überein

Die Breite der Bügel orientiert sich an der Länge des Gesichtes.

Die Fassung ragt nicht über das Gesicht hinaus.

Behalten Sie Ihren persönlichen Stil. Dieser sollte sich auch in den Materialien widerspiegeln.

Die richtige Farbe

Eine unpassende Brillenfarbe kann schnell zum Störfaktor werden, da sie beim Blick ins Gesicht irritieren kann. Nehmen Sie Ihren natürlichen Haarton oder Ihre Augenfarbe in der Fassung mit auf. Ein Wort zur schwarzen Brille: Fast jeder trägt sie, doch nicht jedem steht sie. Achten Sie auf Ihre natürlichen Kontraste: Bei heller Haaroder Augenfarbe lohnt der Vergleich mit einem weniger dunklem Modell in Blau, Braun, Grau.

Statt eine Brille online zu kaufen, haben Kunden gute Gründe, auch in Zukunft den Gang zum Optiker zu wählen. Denn der Service und das Gefühl, eine Brille in der Hand – und auf der Nase – zu haben, das gibt es online nicht. Je spezieller die Ansprüche sind, zum Beispiel durch extreme Sehschwäche oder Allergien, umso mehr bietet es sich an, vom Fachpersonal beraten zu werden und die Brille oder die Kontaktlinsen direkt mit nach Hause zu nehmen.

Ausgesuchte Fassungskollektionen

Dänisch puristisch von Lindberg, farbenfrohes Blocktitan von Ørgreen, Schwarzwälder Handwerkskunst von Lunor oder modisch verrückt wie Carolin Abram Paris Biometrische Brillengläser

DNEye-Technik von Rodenstock auf die 1/1000 Dioptrie individualisiert

Optik

Mellentin

Neustrasse 18, 41460 Neuss , Tel. 02131 222466

optik-mellentin.de

Unsere Leidenschaft ist Qualität. Motiviert und mit ehrlicher Freude beraten wir Sie ausführlich und individuell. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Materialien und führen Marken, die in unserer Region einzigartig sind. Mit modernster Technik, ständiger Fortbildung und anhaltend hoher Qualität sorgen wir mit einzigartigen Produkten für Ihre vollste Zufriedenheit.

Augenoptik

GmbH

Bettzüge

Weitergasse 17, 99084 Erfurt, Tel. 0361 5624044

augenoptik-bettzuege. de

Kompetenz und Herzlichkeit stehen bei uns an oberster Stelle. Im SEHZENTRUM Günter Loibl Augenoptik beraten Sie ausschließlich Augenoptiker mit hochwertiger Ausbildung. Für unsere Kunden halten wir stets die wichtigste Komponente für perfektes Sehen bereit: Zeit. Denn nur, wer sich Zeit nimmt, kann verstehen und die richtigen Schlüsse ziehen.

Günter Loibl

Augenoptik

Indlinger Strasse 8a, 94060 Pocking, Tel.: 08531 8477 augenoptik-pocking.de

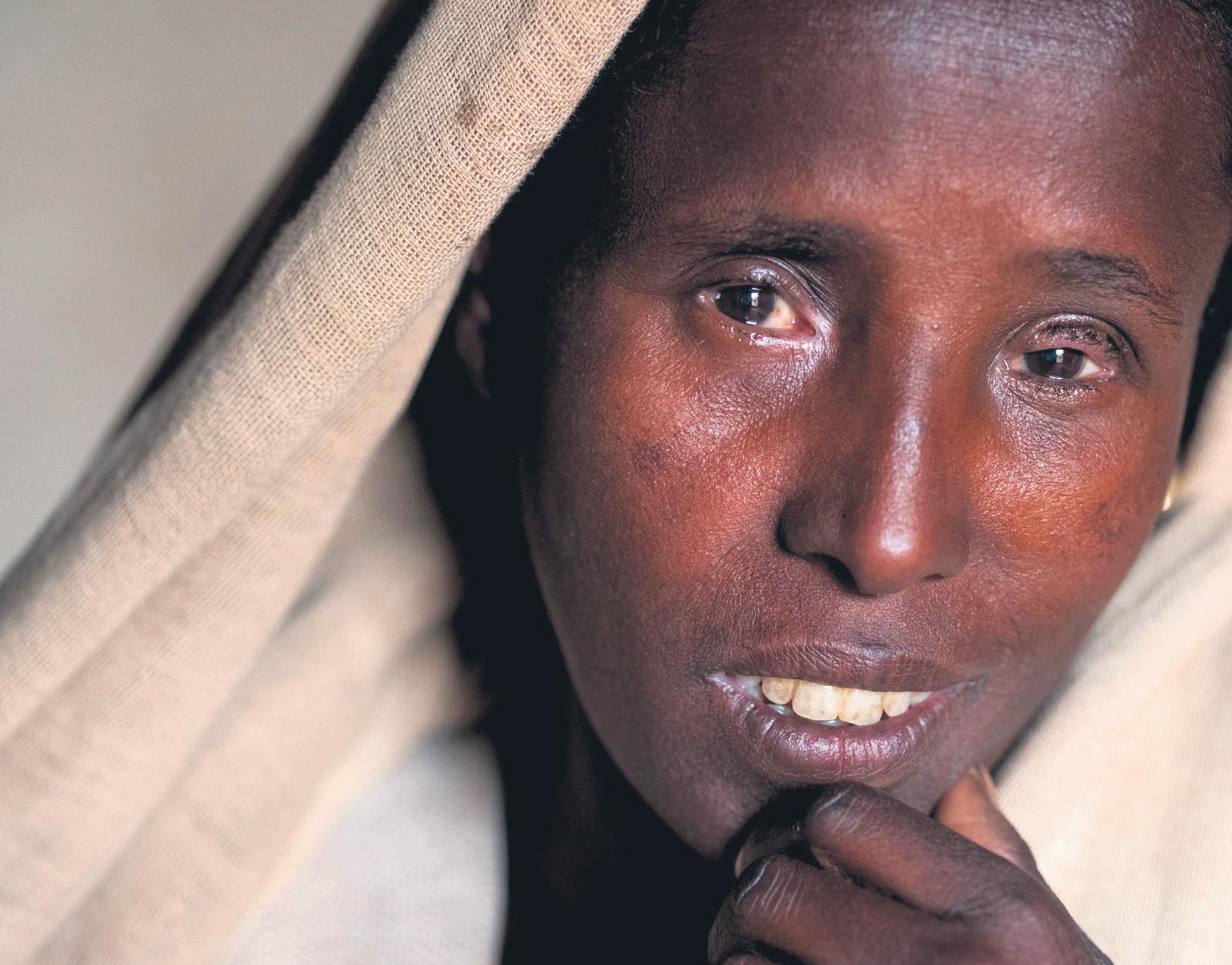

Die dreifache Mutter Dinknesh (38) hatte Trachom auf beiden Augen. Dank der CBM hat sie heute keine Schmerzen mehr.

Faya/Bensheim. Eine Pinzette kann vielseitig eingesetzt werden, vom Herausziehen eines Splitters bis zum Zupfen einer verirrten Augenbraue. In Faya, im Norden Äthiopiens, ist der Boden voller Dornen und Disteln und riesige stachelige Kakteen säumen die Felder. Fast alle leben von Landwirtscha . Eine Pinzette hat jeder. Aber hier hat sie noch einen anderen Zweck. Dinknesh ist eine schüchterne, zierliche 38Jährige. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder, das älteste ist 21, das jüngste 1 Jahr alt. Ihr Haus liegt im Zentrum von Faya, nicht viel mehr als eine Ansammlung von ein paar Dutzend kleiner traditioneller Häuser auf einer Anhöhe. Hinter ihrem Haus liegen die Kochstelle, die Grubenlatrine und die Weide mit den Ziegen. Perfekter Nährboden für Fliegen. Sie sind überall und können die Bakterien übertragen, die Trachom

verursachen. Trachom ist die weltweit häufigste infektiöse Ursache für Erblindung. Jeder zweite Mensch in Nordäthiopien hat mit Trachom zu kämpfen. Bei Dinknesh waren beide Augen entzündet. Wirklich schmerzha wurde es, als sich ihre Augen immer wieder entzündeten. Es entstanden Narben auf der Innenseite der Augenlider, die sich dadurch verkürzten und die Wimpern nach innen zogen. Die Wimpern der 38-Jährigen scheuerten beim Blinzeln über die Hornhaut. Deshalb riss sich Dinknesh die Wimpern mit der Pinzette aus. Übertragen wird Trachom nicht nur durch Fliegen, sondern auch von Mensch zu Mensch, zum Beispiel wenn gemeinsam genutzte Handtücher oder ungewaschene Hände mit den Augen in Berührung kommen. Hygiene ist also zentral, aber meist fehlt dafür sauberes Wasser.

Die Christo el-Blindenmission (CBM) und ihre Partner arbeiten in Nordäthiopien daran, die Zahl der Trachom-Patienten zu reduzieren. Gesundheitshelfer erklären, was Trachom verhindern kann: Regelmäßig Hände und Gesicht waschen. Damit es genug sauberes Wasser gibt, wurden mehr als 700 Brunnen gegraben und Quellzugänge eingefasst. Und die CBM schickt Ärzte in die Dörfer, um den betro enen Menschen vor Ort zu helfen.

Dinknesh weiß heute, dass Antibiotika die Infektion – rechtzeitig entdeckt – hätten heilen können. Ihre Sehfähigkeit konnte nur durch eine LidOperation gerettet werden. Durchgeführt wurde sie in einer von der CBM unterstützten Gesundheitsstation. Die dreifache Mutter war dankbar und glücklich, dass ihr ein 30-Minuten-Eingri ein Leben ohne dauerha en Schmerz schenkt.

Was die CBM gegen Trachom macht, erklärt Augenarzt Prof. Dr. Martin Kollmann. Der gebürtige Kasselaner arbeitete bis zu seinem Ruhestand für die CBM als Fachberater für vernachlässigte Tropenkrankheiten in Nairobi, Kenia.

Worauf kommt es bei der Trachombehandlung an?

Prof. Dr. Kollmann: Im Anfangsstadium kann die bakterielle Infektion durch regelmäßiges Waschen des Gesichts, die Benutzung von Toiletten und antibiotische Augensalbe verhindert beziehungsweise geheilt werden. Ist die Krankheit weiter fortgeschritten, so dass unwiderrufliche Erblindung droht, hil eine rechtzeitige kleine Operation an den Augenlidern. Bei Trachom reicht aber die medizinische Behandlung einzelner Patienten nicht. Sie ist so ansteckend, dass die Verbreitung verhindert werden muss. Durch die Verteilung von Antibiotika an betro ene Gemeinden, durch die Aufklärung der Bevölkerung, Brunnenbau oder die Verbesserung sanitärer Anlagen kann eine Ausbreitung e ektiv und nachhaltig verhindert werden. Entscheidend ist dabei, dass die Gemeinden selber alle Maßnahmen mittragen und mitgestalten. Was genau macht die CBM gegen Trachom?

Prof. Dr. Kollmann: Die CBM hil umfassend: Sie verteilt Antibiotika an betro ene Gemeinden, behandelt Infizierte mit einer Augensalbe oder operiert ihre vernarbten Augenlider. Sie schult Ärzte und Gesundheitspersonal, klärt ganze Dörfer über die nötige Hygiene auf und gräbt Brunnen.

Trachom-Experte

Prof. Dr. Martin Kollmann kämp auch heute noch engagiert dafür, dass sich die Tropenkrankheit nicht weiter verbreitet.

Darüber hinaus arbeitet die CBM an der Inklusion der Menschen, die bereits durch Trachom unwiderruflich sehbehindert oder gar erblindet sind. Diese umfassende Hilfe, die Betonung der Eigenverantwortung und der inklusive Entwicklungsansatz unterscheiden die CBM von vielen anderen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit.

Und wo ist die CBM aktiv?

Prof. Dr. Kollmann: Der Schwerpunkt unserer Trachom-Arbeit liegt derzeit in Äthiopien, Nigeria und der Demokratischen Republik Kongo. Außerdem sind wir noch in Burundi, Südsudan, Pakistan, Kenia und in der Zentralafrikanischen Republik aktiv. Dank der CBM konnten 2020 fast 6,5 Millionen Behandlungen gegen Trachom durchgeführt werden.

Über die CBM

Die Christo el-Blindenmission (CBM) zählt zu den international führenden Organisationen für inklusive Entwicklungszusammenarbeit. Sie unterstützt Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Ländern der Welt – und das seit mehr als 110 Jahren. Gemeinsam mit ihren lokalen Partnern sorgt sie dafür, dass sich das Leben von Menschen mit Behinderungen grundlegend und dauerha verbessert. Sie

leistet medizinische Hilfe und setzt sich für gleichberechtigte gesellscha liche Teilhabe ein. Ziel ist eine inklusive Welt, in der Menschen mit und ohne Behinderungen ihre Fähigkeiten einbringen können und niemand zurückgelassen wird.

Kurzinfo: Trachom

In Deutschland kommt Trachom sehr selten vor. Weltweit ist es unter den Top Ten der Ursachen für Blindheit. 137 Millionen Menschen sind von der hochansteckenden, bakteriellen Infektion bedroht und damit von Blindheit. Die Krankheit zählt zu den vernachlässigten Tropenkrankheiten und tri vor allem arme Menschen in heißem Klima, wenn die hygienischen Verhältnisse schlecht sind: in Afrika, Südost-Asien, Zentral- und Südamerika sowie im Nahen Osten.

Foto: CBM

Vorsorglich wird bei Massenverteilungen Antibiotika an die betro enen Gemeinden ausgegeben.

Übertragen werden die Erreger durch Hautkontakte, verschmutzte Kleidung oder Handtücher, aber auch durch Fliegen, die sich ins Gesicht setzen. Die bakterielle Infektion macht sich zunächst bemerkbar wie eine Bindehautentzündung durch tränende Augen und angeschwollene Lider. Wiederkehrende und unbehandelte Infektionen führen allmählich zu Narben auf der Innenseite (Bindehaut) der Augenlider, die sich dadurch verkürzen und die Wimpern nach innen drehen. In der Folge scheuern die Wimpern bei jedem Blinzeln über die Hornhaut, die sich zunehmend eintrübt und schließlich unwiderruflich vernarbt. Unbehandelt erblinden die Betro enen.

Unterstützen Sie die Arbeit der Christoffel-Blindenmission mit einer Spende! Spendenkonto

IBAN: DE46 3702 0500 0000 0020 20 · BIC: BFSWDE33XXX

CBM Christo el-Blindenmission Christian Blind Mission e.V.

Stubenwald-Allee 5 · 64625 Bensheim

Telefon: (0 62 51) 131-131 · Fax: (0 62 51) 131-139 · E-Mail: info@cbm.de · www.cbm.de

Informationswoche im Oktober

Die CBM engagiert sich bei der Aktionskampagne Woche des Sehens. Vom 8. bis 15. Oktober lenken Organisationen der Selbsthilfe, der Augenmedizin und der Entwicklungshilfe den Blick auf Sehen, Blindheit und Augenkrankheiten. Mehr Informationen gibt es unter www.cbm.de und www.woche-des-sehens.de.

Foto: CBM/argum/EinbergerIm Interview spricht der Schauspieler Tim Rasch über sein Leben mit grünem Star.

Wie hast du festgestellt, dass mit deinen Augen etwas nicht stimmt?

Im März 2020 habe ich das bemerkt. Meine Augen wurden lichtempfindlicher. Zudem habe ich einen schwarzen Punkt wahrgenommen, wenn ich auf eine weiße Wand geschaut

Was hast du dann unternommen?

Anfangs gar nichts. Ich dachte, das sei nur temporär – was von allein kommt, geht auch wieder von allein. Als ich nach Köln gezogen bin, um bei „Köln 50667“ mitzumachen, hatte ich das Gefühl, dass es schlimmer wird. Wieder zurück in Bremen, bin ich dann zum Augenarzt gegangen. Im August 2020 bekam ich die Diagnose grüner Star.

Wie bist du mit dieser Diagnose umgegangen?

Schlimm waren die Monate davor. Ich hatte riesengroße Angst zu erblinden. Meine größten Sorgen waren, dass ich meinen Eltern, meinen Geschwistern, meinen Kindern nicht mehr in die Augen schauen kann. Die drei Monate vor der Diagnose waren die schlimmsten. Das war wirklich eine harte Zeit. Als die Diagnose dann kam, war ich eher beruhigt, da ich Gewissheit hatte, was es ist. Die Ärzte konnten mir dann auch meine Ängste nehmen und mir Sicherheit geben, indem sie mir erklärten, wie der grüne Star behandelt wird und dass man ihn zwar nicht heilen, aber stoppen kann.

Die Augengesundheit wird von vielen – jungen wie älteren Menschen – als einer der wichtigsten Eckpfeiler guter Lebensqualität eingestuft, weil im Grunde alle Lebensbereiche direkt von einem guten Sehvermögen abhängig sind.

Implantierbare Kontaktlinsen Gerade jüngere Menschen, die aktiv sind und mitten im Leben stehen, fühlen sich durch eine hohe Fehlsichtigkeit häufig enorm beeinträchtigt. Die lästige Sehhilfe ist in Familienleben und Beruf ihr ständiger Begleiter. Vielen dieser Frauen und Männer, die sich im Alltag mehr Sehkomfort wünschen, können wir durch die Implantation von phaken Intraokularlinsen helfen. Dabei handelt es sich um individuell angefertigte Kunstlinsen, die zusätzlich zur körpereigenen Linse ins Auge implantiert werden. Brille oder Kontaktlinsen mit all ihren Nachteilen werden nach der Implantation nicht mehr gebraucht. Voraussetzung für die Implantation ist, dass die Augen gesund sind, außerdem darf sich die Sehstärke im letzten Jahr nicht verändert haben. Empfehlenswert ist dieses moderne Verfahren vor

Gehst du jetzt regelmäßig zur Vorsorge bzw. bist du in Behandlung?

Ich gehe alle vier Monate in das Klinikum, das auch die Diagnose gestellt hat. Zudem nehme ich Augentropfen, die den Augeninnendruck senken. Nebenbei haben diese Augentropfen auch noch einen kleinen Beautyeffekt, da sie die Wimpern dunkler färben. Wenn schon so ein Schicksal, dann wenigstens mit schönen Wimpern (lacht).

Wie hat sich dein Leben seit deiner Diagnose verändert?

In meinem Leben hat sich nicht wirklich viel verändert, doch meine Sichtweise auf das Leben ist eine komplett neue. Mein Mindset hat sich unglaublich gedreht.

Inwiefern?

Ich schätze alles viel mehr. Was vorher normal war, also sich mit Freunden oder Familie treffen beispielsweise und ihnen in die Augen schauen zu können, ist für mich jetzt jedes Mal ein besonderer Moment, den ich sehr genieße. Ich würde sagen, dass ich vor der Diagnose oft blind war und jetzt das Leben erst richtig sehe.

Kann es sein, dass du deine Lieben irgendwann nicht mehr sehen können wirst?

Da ich in Behandlung bin, ist das Risiko zum Glück sehr gering. Erst nach 15 Jahren mit der Erkrankung ohne Behandlung ist das

allem für Menschen zwischen 21 und 60 Jahren, die an einer hohen Fehlsichtigkeit leiden.

Ablauf

Der minimalinvasive Eingriff dauert nur etwa zehn Minuten für jedes Auge und läuft in drei Schritten ab:

Nach einer Tropfenbetäubung des Auges setzt der Operateur einen winzigen, nur drei Millimeter breiten Schnitt am Hornhautrand.

Mit einem Spezialinstrument wird die gefaltete Zusatzlinse in das Auge eingeführt. Dort entfaltet und verankert sie sich selbstständig hinter der Regenbogenhaut.

Der kleine Schnitt muss nach dem Eingriff nicht genäht werden, sondern verschließt sich von selbst.

Wir laden Sie herzlich ein, sich über unser gesamtes Behandlungsspektrum zu informieren und eine individuelle Beratung in unserer Praxis, in Berlin, zu vereinbaren.

Risiko sehr, sehr hoch, dass man erblindet. Heimtückisch an dieser Erkrankung ist, dass über 50 Prozent der Leute gar nicht wissen, dass sie den grünen Star haben, weil das Gehirn kleine Makel im Sichtfeld ausgleicht. Mir ist aufgefallen, dass viele Menschen Probleme mit den Augen einfach ignorieren. So wie ich es am Anfang ja auch gemacht habe. Mein Tipp: Macht es nicht! Geht zum Augenarzt. Das kann ich jedem nur raten – egal wie alt man ist. Wir alle hören viel zu wenig auf unseren Körper, doch das Schlimmste, was passieren kann, ist Krankheiten zu spät zu erkennen. Also geht zum Arzt – damit brecht ihr euch keinen Zacken aus der Krone. Macht es für euch und die Menschen, die ihr liebt.

Du hast dich im Zusammenhang mit deiner Diagnose auch schon zum Thema mentale Gesundheit geäußert. Was gibst du Menschen mit auf den Weg, die sich in ähnlichen Situationen befinden und mit psychischen Tiefs zu kämpfen haben?

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es superschwer ist, dort wieder herauszukommen. Ich habe für mich festgestellt, dass es mir hilft, mich nicht noch zusätzlich damit zu geißeln, dass es mir gerade nicht so gut geht, sondern es zu akzeptieren. Es ist okay, sich nicht gut zu fühlen, es ist okay, traurig zu sein. Es ist völlig normal, dass man nicht jeden Tag glücklich ist. Also sei nicht so hart zu dir selbst!

Kann man blind werden, ohne es zu merken? Leider ja. Beim Glaukom, umgangssprachlich auch als Grüner Star bezeichnet, gehen schleichend über Jahre hinweg Fasern des Sehnervs zugrunde. Die Folge sind Ausfälle im Gesichtsfeld – zuerst am Rand, dann weiter zum Zentrum hin fortschreitend. Unbehandelt führt das Glaukom zur Erblindung.

Text Jeanette Prautzsch

Die Betroffenen selbst bemerken die Krankheit sehr lange nicht. Denn über sogenannte „Fill-in-Effekte“ erzeugt das Gehirn keine schwarzen Flecken im Gesichtsfeld. Der fehlende Seheindruck wird passend zur wahrgenommenen Umgebung aufgefüllt. So meint man, im Auto sitzend, die ganze Straße mit Bordstein und Gehweg zu überblicken. Das Kind, das von der Seite auf die Fahrbahn läuft, nimmt man nicht wahr. Erst wenn es schon mitten auf der Straße ist, taucht es „wie aus dem Nichts“ im Gesichtsfeld auf. Bis die Betroffenen selbst bemerken, dass mit ihren Augen etwas nicht in Ordnung ist, ist bereits der größte Teil des Sehnervs unwiederbringlich geschädigt worden. In Deutschland gibt es gut 920.000 Menschen, die vom Glaukom betroffen sind.

Das Risiko steigt mit dem Alter

Das Risiko, an einem Glaukom zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter. Deshalb empfehlen Augenärztinnen und Augenärzte allen Personen ab dem Alter von 40 Jahren regelmäßige Früherkennungsuntersuchungen. Sie sind rechtlich verpflichtet, darüber aufzuklären und dies auch zu dokumentieren. Denn mit einem Glaukom-Check lassen sich krankhafte Veränderungen rechtzeitig erkennen – noch bevor das Sehvermögen eingeschränkt ist. Bei einer frühen Diagnose kann das Fortschreiten des Glaukoms mit einer Behandlung aufgehalten werden, sodass das Sehvermögen erhalten bleibt.

Untersuchung des Sehnervs und Augeninnendruckmessung

Zum Glaukomscreening gehören eine gezielte Untersuchung des Sehnervs und eine Messung des Augeninnendrucks. Unter Umständen ist es auch sinnvoll, die Hornhautdicke zu messen. Wenn sich dabei kein Glaukomverdacht ergibt, folgt der Rat, die Untersuchung je nach Alter und vorliegenden Risikofaktoren in ein bis fünf Jahren zu wiederholen. Liegt dagegen ein auffälliger Befund vor, dann stehen weitere diagnostische Maßnahmen wie die Untersuchung des Gesichtsfelds an. Unter Umständen sind auch Kontrolluntersuchungen in kürzeren Abständen sinnvoll. Ist die Glaukom-Diagnose gesichert, dann wird die Behandlung eingeleitet. Meist ist eine Therapie mit Augentropfen, die den Augeninnendruck senken, ausreichend. In schwereren Fällen kann ein Lasereingriff oder eine Operation notwendig sein. Das Glaukom ist eine chronische Krankheit. Das bedeutet, dass die Therapie dauerhaft fortgesetzt und immer wieder auf ihren Erfolg hin kontrolliert werden muss.

Keine Kostenübernahme durch die Krankenkassen

Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Glaukomfrüherkennung nicht. Augenärzte bieten sie ihren Patienten deshalb als Individuelle Gesundheitsleistung an, die privat bezahlt werden muss. Seit Jahren sehen sie sich immer wieder Diffamierungen

Welche Risikofaktoren bei einem Offenwinkelglaukom zu berücksichtigen sind, hat die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) unter Mitwirkung des BVA in einer Leitlinie zusammengefasst, die auf der Internetseite der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften zu finden ist: Bewertung von Risikofaktoren für das Auftreten des Offenwinkelglaukoms, S2e-Leitlinie, Registernummer 045015, https://www.awmf.org/leitlinien/ detail/ll/045-015.html.

vonseiten der Verbraucherschützer und des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen ausgesetzt. Diese bezweifeln, dass es für den GlaukomCheck eine stichhaltige medizinische Begründung gibt. Dabei heißt es in der Leitlinie des International Council of Ophthalmology zum Glaukom: „Die meisten Patienten mit Offenwinkelglaukom und Engwinkelglaukom sind sich dessen nicht bewusst, dass sie an einer das Sehvermögen bedrohenden Krankheit leiden. Ein bevölkerungsweites Massen-Screening wird derzeit nicht empfohlen. Doch alle Patienten, die zu einer Augenuntersuchung kommen, sollten eine Untersuchung erhalten, um ein Glaukom auszuschließen, und bei ihnen sollte das Vorliegen von Risikofaktoren für ein Glaukom geklärt werden. Glaukompatienten sollten angehalten werden, ihre Geschwister, Eltern und Kinder darüber zu informieren, dass sie ein erhöhtes Glaukomrisiko haben und dass sie regelmäßig untersucht werden sollten.“ Dies entspricht dem Vorgehen, das der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e. V. (BVA) seit Jahren empfiehlt und das jüngst sogar vom Bundesgerichtshof (BGH) als korrekt bestätigt wurde.

Bestätigung durch den Bundesgerichtshof

Die von der Verbraucherzentrale kritisierte Formulierung „Ich habe die Patienteninformation zur Früherkennung des Grünen Stars (Glaukom) gelesen und wurde darüber aufgeklärt, dass trotz des Fehlens typischer Beschwerden eine Früherkennungsuntersuchung ärztlich geboten ist“ weicht nicht von Rechtsvorschriften ab, so der BGH, der in einer Pressemitteilung schrieb: „Das vom Beklagten empfohlene Informationsblatt unterrichtet die Patienten über das Risiko eines symptomlosen Glaukoms und über die Möglichkeit einer (auf eigene Kosten durchzuführenden) Früherkennungsuntersuchung. Die streitige Klausel dient der Dokumentation der hierüber erfolgten Aufklärung und der Entscheidung des Patienten, ob er die angeratene Untersuchung vornehmen lassen möchte.“

Dr. Peter Heinz: Das Sehvermögen der Patienten steht an erster Stelle „Die Gesundheit und das gute Sehvermögen der Patientinnen und Patienten stehen für die deutsche Augenärzteschaft an erster Stelle“, betont Dr. Peter Heinz, der 1. Vorsitzende des BVA. „Der BGH hat nun klargestellt, dass es augenärztlich geboten ist, die Glaukomfrüherkennung anzubieten, auch wenn die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für diese Untersuchung nicht übernehmen. Ich hoffe, dass dies den Diffamierungen der vergangenen Jahre ein Ende setzt“, so Dr. Heinz.

Die altersabhängige Makuladegeneration, AMD, ist eine Erkrankung der Stelle des schärfsten Sehens im hinteren Augenbereich (Makula). Sie ist in den westlichen Industrieländern eine der häufigsten Ursachen für gravierende Sehverluste und betrifft in Deutschland ca. 7,5 Millionen Menschen (davon ca. 500.000 Menschen mit einer späten AMD).

Frühe und intermediäre AMD Grundlegend ist die AMD eine Erkrankung, die sich aus den altersabhängigen Veränderungen der zentralen Netzhaut entwickelt. Es kommt bei jedem Menschen im Laufe des Lebens zu Ablagerungen von Abfallprodukten unter der zentralen Netzhaut.

Diese gelblichen Ablagerungen, sogenannte Drusen, sind das Kennzeichen der frühen und intermediären AMD. In diesem Stadium ist das Sehen oft noch wenig beeinträchtigt. Die Zusammensetzung und Lage der Drusen ist in hohem Maße genetisch vorherbestimmt.

„Trockene“ Spätform der AMD

Im weiteren Verlauf

vielversprechend, im Jahr 2022 sind erste Daten der Zulassungsstudien zu erwarten. Für die Behandlung der trockenen AMD gibt es damit erste Hoffnungsstreifen am Horizont.

„Feuchte“ Spätform

Neben dem Zelluntergang kann durch die Ablagerungen (Drusen) aber auch eine Abwehrrektion des Körpers angeregt werden. Hierbei werden Botenstoffe („VEGF“) von den Netzhautzellen gebildet, die irreguläre Blutgefäße aus der Aderhaut

kann es zum Untergang der zentralen Netzhautzellen und zu einem langsamen Verlust des zentralen Seh- und Lesevermögens kommen (geografische Atrophie, „trockene“ Spätform der AMD). Bisher war diese Spätform der AMD nicht zu behandeln. Zurzeit werden jedoch zwei prospektive klinische Studien mit Medikamenten durchgeführt, die den Verlust der zentralen Netzhautzellen verlangsamen können. Die Vorergebnisse waren

unter die zentrale Netzhaut einsprießen lassen. Durch den Austritt von Flüssigkeit und die Entwicklung von Blutungen ergeben sich Verzerrungen und ein mehr oder weniger rascher Zellund Sehverlust. Seit ca. zehn Jahren gibt es Eiweiße zum Binden der VEGF-Botenstoffe, die in das Auge eingegeben werden (Injektions- oder IVOM-Therapie). Die Effekte dieser Therapie können mittels Schichtbildaufnahmen, der Optischen

Kohärenztomografie (OCT), morphologisch gut dargestellt werden. Da die bisherigen Medikamente (Lucentis®, Eylea®, Avastin®) meist nur ca. vier Wochen im Auge verbleiben, sind nahezu monatliche Injektionen bzw. Kontrollen über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte das derzeitige Behandlungsprinzip. Das Ziel ist es daher, Medikamente mit längerer Wirkungsdauer zu entwickeln, die größere Abstände der Injektionen möglich machen. Neue Wirkstoffe wie Brolucizumab (bereits zugelassen) und Faricimab sowie operativ eingebrachte Slow-release Systeme (jeweils Zulassung in 2022 erwartet), lassen in der nahen Zukunft neue Therapieoptionen am Horizont erscheinen.

Unterstützende Maßnahmen bei der späten AMD

Die Therapie der feuchten AMD muss langfristig erfolgen und erfordert regelmäßige Kontrollen beim Augenarzt. Die Therapietreue der Patienten ist dabei zentral, da eine konsequente Behandlung nahezu immer zu einer Stabilisierung der Sehkraft führt. In der Praxis kommt es leider häufig zu Unterbrechungen oder Abbrüchen der IVOM-Therapie. „Hier muss eine konsequente Information und Aufklärung der Patienten erfolgen, damit die notwendigen regelmäßigen Kontrollen und Injektionen auch tatsächlich durchgeführt werden“, sagt Professor Pauleikhoff, Vorstandsmitglied des AMD-Netzes. Der gemeinnützige Verein stellt Informationen für Patienten und deren unterstützende Angehörige sowie Module für die Augenärzte bereit, um verständliche und umfassende Aufklärung zu ermöglichen.

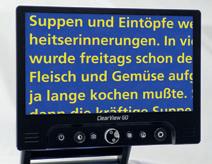

Makula-Degeneration oder andere Seheinschränkungen?

Zuhause, im Studium, am Arbeitsplatz oder unterwegs... ...wir haben die Lösung für Sie!

ClearViewGO15: Das Bildschirmlesegerät zum Mitnehmen.

• kompaktes, zusammenklappbares Bildschirmlesegerät

• 39,6 cm Bildschirm

• Akku

• drehbare Kamera für Dokumentendarstellung sowie Selbstansicht und Tafelansicht

Compact10HD und Compact10HDSpeech: Unterwegs – Sehen & Hören... mit drei Kameras für alle Fälle gerüstet.

• elektronische Lupe

• 25,4 cm Bildschirm

• Akku

Neuheit: ClearViewGO15

• erfasst sofort eine komplette A4-Seite

• klappbarer Leseständer u. ausklappbarer Kameraarm

• Texte hören (nur bei Speech)

Wir beraten und unterstützen Sie gerne!

Tel.: 06691

9617-0

Texte mit hohe Kontrast stark vergrößert dar darText antippen un vorlesen lassen Sprache

Das menschliche Auge ist nicht einmal acht Gramm schwer, aber ein wahres Wunderwerk. Mit zehn Millionen Informationen pro Sekunde ist es der wichtigste Datenlieferant für unser Gehirn. Rund 80

Prozent aller bewussten Sinneseindrücke nimmt der Mensch über das Auge auf. Umso schlimmer ist es, wenn die Sehleistung abnimmt oder ganz erlischt. Moderne Medizintechnologien helfen, damit Betroffene wieder möglichst scharf und klar sehen können.

Ab dem 60. Lebensjahr kann die menschliche Augenlinse trüb werden. Bei fast 10 Millionen Menschen in Deutschland schreitet die Trübung so weit voran, dass das Sehen dadurch stark eingeschränkt wird: Bilder werden unscharf, Kontraste verschwimmen und die Blendempfindlichkeit nimmt zu. Augenärzte nennen diese Augenerkrankung – im Volksmund als Grauer Star bekannt – Katarakt. Die Ursachen sind bis heute nicht vollständig geklärt. Zum Teil spielen die Gene eine Rolle, aber auch der Lebensstil. So kann Zigarettenrauch das Risiko für eine Linsentrübung erhöhen, während eine gesunde, vitaminreiche Ernährung sich positiv auswirkt. Um zu vermeiden, dass die Sicht so schlecht wird, dass der Patient über Hindernisse in der eigenen Wohnung oder im Straßenverkehr stürzt, sollten Menschen ab dem 60. Lebensjahr einmal jährlich zur augenärztlichen Kontrolle gehen.

800.000 OPs

Die Behandlung des grauen Stars gilt in Deutschland als Routineeingriff: Jedes Jahr operieren deutsche Augenärzte mehr als 800.000 Augen, um die getrübte Linse durch eine Kunstlinse auszutauschen. Mit einer Erfolgsrate von 90 bis 100 Prozent gehört die Operation des grauen Stars zu den erfolgreichsten Eingriffen überhaupt. Bei fast allen Betroffenen bessert sich das Sehvermögen danach deutlich, vorausgesetzt, es liegen keine anderen Augenerkrankungen vor. Bei der Operation schneidet der Augenchirurg mithilfe eines Laserstrahls oder mit einem Messer eine zwei bis drei Millimeter breite Öffnung in die Hornhaut des Auges. Üblicherweise wird zunächst nur das Auge behandelt, das am stärksten von der Trübung betroffen ist. Einige Tage oder Wochen später folgt das zweite.

50% zwischen 52 und 64 Jahren haben einen Grauen Star

Während der Heilungsphase von zwei bis vier Wochen pro Auge muss der Patient Augentropfen einnehmen und regelmäßig zur augenärztlichen Kontrolle gehen. Es gibt verschiedene Arten von Kunstlinsen, auch Intraokularlinsen (IOL) genannt, die bei der Operation eingesetzt werden können. Welche sich am besten eignet, entscheidet der Augenchirurg bei einer gründlichen Voruntersuchung. Eine sogenannte Monofokallinse kann so ausgewählt werden, dass der Patient nach dem Eingriff in der Nähe oder auf mittlere Distanz oder in der Ferne scharf sieht. Multifokallinsen ermöglichen scharfes Sehen auf allen Distanzen, sodass der Patient nach der Operation keine Brille mehr braucht. Diese sind jedoch teurer und kommen nicht für jeden infrage. Die Kosten für den Eingriff, die Standardvor- und nachuntersuchung sowie eine Standardlinse trägt die Krankenkasse. Zusätzliche Leistungen, wie etwa Multifokallinsen, muss der Patient in der Regel selbst bezahlen. Die Betroffenen sollten sich im Vorfeld über die Kostenübernahme der Behandlung mit ihrer Krankenkasse beraten.

unt & ausgefallen: vielfältige Motive für jeden Geschmack Atmungsaktiv & weich: aus nachhaltigem Bambusvlies Ergonomisch & anschmiegsam: für jede Augenpartie S ensitiv & rückstandsfrei: trotz sicherem Halt kinderleicht ablösbar

Bypoallergen & hautfreundlich: für sensible Kinderhaut