BAUWIRTSCHAFT

Special: Karriere in MINT

VERANTWORTLICH FÜR

Katharina Rothengaß

Wir müssen gemeinsam an einer Zukunft bauen, die auch für unsere und die folgenden Generationen noch lebenswert ist.

VERANTWORTLICH FÜR

Katharina Rothengaß

Wir müssen gemeinsam an einer Zukunft bauen, die auch für unsere und die folgenden Generationen noch lebenswert ist.

09

Ausblick in die Zukunft: Nachhaltige & effiziente Bauwirtschaft

11

Frauen in MINT-Berufen Attraktive Karrieremöglichkeiten

Dr. Christine Lemaitre Geschäftsführender Vorstand der DGNB

Project Manager: Katharina Rothengaß Business Development Manager: Sarra Gläsing Content Manager: Alexandra Lassas Geschäftsführung: Richard Båge (CEO), Philipp Colaço (Managing Director), Henriette Schröder (Sales Director) Designer: Juraj Príkopa Mediaplanet-Kontakt: de.redaktion@mediaplanet.com

Coverbild: Lea Hartmann (StudioLH)

Alle Artikel, die mit “in Zusammenarbeit mit“ gekennzeichnet sind, sind keine neutrale Redaktion der Mediaplanet Verlag Deutschland GmbH. IN DIESER AUSGABE

facebook.com/MediaplanetStories

@Mediaplanet_germany

Please recycle

Es ist keine Neuigkeit, dass der Bausektor ein zentrales Handlungsfeld ist, wenn es um die CO2-Vermeidung geht. Im Rahmen der Weltklimakonferenz 2015 hat sich nicht nur die Staatengemeinschaft zum 1,5-Grad-Ziel bekannt. Hier wurde auch das große Potenzial des nachhaltigen Bauens manifestiert – vor sieben Jahren! Und auch die Tatsache, dass enorme Mengen Material, Energie und Abfälle mit der Branche verbunden sind, sollte nicht überraschen. Dazu reicht es, mit offenen Augen durch unsere Städte zu fahren. Die Frage nach dem Warum stellt sich also schon lange nicht mehr, dafür viel stärker die Frage nach dem Wie.

Ich gebe zu, das ist kein besonders positiver Einstieg. Aber ich glaube, er ist wichtig in diesen Zeiten. Denn ich erlebe an vielen Stellen den Diskurs selbst ernannter Expertinnen und Experten, die das Thema des nachhaltigen Bauens als Neuheit deklarieren, die erst noch ergründet werden muss. Ebenso höre ich vonseiten der Lobbyisten, dass wir genauso weitermachen können wie bisher, aber eben innovativ und digital. Wenn wir es ernst meinen, dann sollten wir nicht suggerieren, dass sich nichts ändern wird. Was wir stattdessen brauchen, ist ein ehrlicher Blick auf die relevanten Themen, ein klarer Fokus und systematisches Vorgehen. Grundsätzlich brauchen wir die Umstellung auf CO2 als Zielgröße in der Planung, der Entscheidungsfindung und in der Gesetzgebung sowie in Förderprogrammen. Zu reduzieren sind dabei die CO2-Emissionen des Betriebs und der Konstruktion, die sogenannten grauen Emissionen. Im Grunde gibt es

drei wesentliche Stellschrauben für den klimaschonenden Betrieb: die konsequente Reduzierung des Energiebedarfs durch passive Maßnahmen, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in der Energieversorgung und der Einbezug des Nutzerverhaltens. Und damit dies auch geschieht, bedarf es Transparenz in Form eines konsequenten Monitorings der Daten und Verbräuche. Hinsichtlich der grauen Emissionen brauchen wir Zielgrößen für die eingesetzten Materialien im Neubau und in der Sanierung. Die effektivsten Hebel ergeben sich im individuellen Projekt. Aber es liegt nahe, dass sich weniger Fläche, Material und Energie positiv auf die Bilanz auswirken. Gerade im Nutzerverhalten und einer entsprechenden Planung liegt besonders viel Klimaschutzpotenzial. Studien belegen, dass zwischen dem geplanten Energieverbrauch und der realen Nutzung ein großer Performance-Gap besteht. Es braucht hier die nutzerzentrierte Planung und das Nachjustieren während der Nutzungszeit. Des Weiteren ist ehrlich zu hinterfragen, ob Gebäude im Sommer wirklich auf winterliche Temperaturen gekühlt werden müssen, nur um mit Anzug und Pulli zur Arbeit gehen zu können.

Worauf es beim klimagerechten Bauen wirklich ankommt, ergründen Bauschaffende schon seit vielen Jahren. Und mit ehrlichem Blick erkennen wir auch, dass das Wissen und die Werkzeuge zur Umsetzung da sind. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass wir jetzt sehr schnell alle ins Tun kommen – bei der nächsten Planung, der Produktherstellung, dem (Um-)Bau, dem Betrieb und der Nutzung.

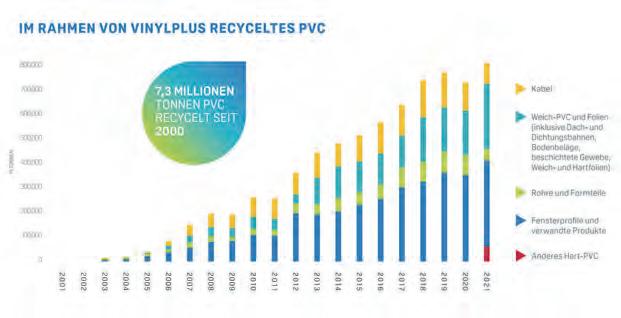

Die Bauindustrie soll maßgeblich zu einer nachhaltigen Zukunft und zum Erreichen der globalen Klimaschutzziele beitragen, schließlich entfallen rd. 33 % der CO2-Emissionen auf die Gebäude. Mit leistungsstarken, langlebigen Bauprodukten, die am Ende ihres Einsatzes recycelt werden und Teil einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft sind, trägt die europäische PVC-Branche dazu bei: ein wichtiger Beitrag auch in Anbetracht der angespannten Lage an den Energie- und Rohstoffmärkten.

Den langfristigen Nachhaltigkeitsrahmen für die gesamte Wertschöpfungskette bildet VinylPlus®, die Selbstverpflichtung der europäischen PVCBranche, die rund 200 führende Unternehmen vereint.

Weniger Energie und Rohstoffe Effizienzsteigerungen werden in allen Bereichen des Produktzyklus erreicht. So konnte die Branche im Rahmen der letzten VinylPlus®-Dekade insgesamt 9,5 % Energie bei der PVC-Erzeugung einsparen und bei der Verarbeitung zu Hauptanwendungen zwischen 16 und 26,5 %, wobei zunehmend erneuerbare Energien eingesetzt

wurden. Vor allem die Nutzungsdauer der Produkte beeinflusst den Energie- und Rohstoffverbrauch. Hier bietet die Vinyl-Branche mit besonders langlebigen Bauprodukten ausgereifte Lösungen.

Neben der energetischen Sanierung von Bestandsbauten ermöglichen innovative Neubauprojekte eine hohe Energieeffizienz. So wie CO2-neutrale Siedlungen, bei denen bspw. Kunststofffenster aus Rezyklat beim Energiesparen helfen. Heute werden die wichtigsten Bauprodukte aus Vinyl wie Bodenbeläge, Rohre und Profile recycelt. Die Rezyklate kommen wieder in vielen Bauanwendungen zum Einsatz: ein effektiver Beitrag zu einer zirkulären Bauweise mit hoher Ressourcen- und Energieeffizienz.

VinylPlus® Product Label Für Bauanwendungen aus PVC gibt es seit 2018 das VinylPlus® Product Label

für besonders leistungsfähige und nachhaltige Produkte. Es wird nur an Unternehmen vergeben, die eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen und strenge Kriterien erfüllen. Bisher haben elf Unternehmen die Zertifizierung für mehr als 128 PVC-Bauprodukte erhalten. Im Rahmen von BREEAM®, dem weltweit bekanntesten Standard für Grünes Bauen, wurde das Label als erstes Zertifizierungssystem für verantwortungsvolle Beschaffung in der Herstellung von Bauprodukten aus Kunststoff anerkannt

Detaillierte Informationen und Links gibt es unter www.gruenbeck. de/beg

Bis zu 40 Prozent können private Hauseigentümer, SHK-Fachhandwerker oder TGA-Planer sparen.

Text G rünbeck

Energie sparen ist wichtig. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Eigenheime und andere Gebäude energieeffizient zu gestalten. Um entsprechende Maßnahmen voranzutreiben, bietet das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die „Bundesförderung für effiziente Gebäudesanierung“ an – kurz BEG.

Was wird gefördert?

Es werden verschiedene Einzelmaßnahmen gefördert. Beispielsweise Anlagen und Komponenten zur Aufbereitung von Heizungswasser (Entgasung, Entsalzung, Enthärtung, Kalkschutz etc.) sowie zur Aufbereitung von Trinkwasser (Kalkschutz- und Wasserenthärtungsanlagen).

für Grünbeck-Produkte

Unter welchen Voraussetzungen sind Grünbeck-Produkte förderfähig?

Im Zusammenhang mit dem Einbau von regenerativen, energieeffizienten Wärmeerzeugern sind auch Wasseraufbereitungsprodukte von Grünbeck förderfähig. Außerdem können auch Montage- und Installationskosten inklusive der erforderlichen fachtechnischen Arbeiten und Materialien sowie Umfeldmaßnahmen (erforderliche Arbeiten zur Vorbereitung, Umsetzung und Inbetriebnahme) bezuschusst werden.

Wer ist antragsberechtigt?

Privatpersonen, Kommunen, Unternehmen sowie gemeinnützige Einrichtungen.

Was viele nicht wissen: Auch Anlagen zur Wasseraufbereitung steigern die Energieeffizienz. Beim Kauf dieser kann die BEG-Förderung in Anspruch

In wenigen Schritten zur Förderung:

1 Angebote bei Fachhandwerkern einholen

2 Online-Antragsformular unter www.bafa.de/beg ausfüllen

3 Auftragsvergabe und Vertragsabschluss (Das BAFA empfi ehlt, mit der Auftragsvergabe bis zum Erhalt des Zuwendungsbescheides zu warten.)

4 Verwendungsnachweis einreichen

5 Prüfung und Auszahlung durch BAFA

Bis zu 40% sparen!

Jetzt bis zu 40 % Förderung auf Ihr Grünbeck-Produkt sichern

Förderungen für Einzelmaßnahmen (EM) an Gebäuden werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) abgewickelt.

Wir beraten Sie gerne!

Alle wichtigen Informationen und Links finden Sie auch unter www.gruenbeck.de/beg

Die Baubranche hat in den letzten 28 Jahren keine Produktivitätsgewinne erzielt, seit Mitte der 1990er-Jahre verlor sie sogar um 9,3 Prozent an Effizienz. Dabei werden allein auf Deutschlands und Österreichs Baustellen jährlich knapp 200 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der Bau- und Immobilienbranche wird vorgeworfen, genauso wie vor mehreren Jahrzehnten zu bauen. Dazu kommen der Fachkräftemangel, Preisexplosionen, überbordende Bürokratie, Rohstoffmangel und ein Winter ohne ausreichend Energie.

Kurzum: Stau am Bau.

Genau diesen Stau möchten die Österreichischen Bautage, veranstaltet von dem größten und ältesten deutschsprachigen Bauund Immobilienmagazin a3BAU, beheben. Der Fachkongress entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau lockt jährlich 300 Entscheidungsträger, Expertinnen und kluge Köpfe nach Loipersdorf. Inmitten der Vulkanlandschaft der südoststeirischen Thermenregion tauschen sich die Teilnehmer bei Workshops und Weinverkostungen in einem amikalen Rahmen und speziellen Ambiente drei Tage lang von 18. bis 20. Oktober aus. Werden Sie Teil der Österreichischen Bautage-Community und melden sich für das Networking-Event der Superlative an: www.bautage.at

Auf ihrem Weg in eine digitale Zukunft hat die Bauwirtschaft auch das Thema Nachhaltigkeit fest im Blick.

Der Megatrend des 21. Jahrhunderts, die Digitalisierung, erfasst als umfassender Transformationsprozess alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche. Auch die Baubranche steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Der technologische Fortschritt eröffnet eine Vielzahl von Chancen, die sich für den Alltag auf der Baustelle wie auch für die Steuerung des Unternehmens ergeben. Die Digitalisierung der Bauwirtschaft wird zu einem erheblichen Produktivitätszuwachs führen. Das gilt nicht nur für die Digitalisierung von Prozessen im Bauunternehmen, sondern auch für grundlegende Veränderungen auf der Baustelle. Beispiele dafür sind selbstfahrende Baumaschinen, die immer mehr Realität werden. Drohnen helfen bei der Vermessung, Häuser entstehen aus dem 3-D-Drucker. Roboter können inzwischen selbstständig große Volumina von Material bearbeiten, etwa bei Abbrucharbeiten. Bauhelme geben Informationen über die Sonneneinstrahlung weiter. Sensoren im Beton melden, wann dieser ausgehärtet ist. Und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz macht eine Vielzahl von Prozessen schneller und genauer und unterstützt so zum Beispiel die Mengenermittlung. All dieses hilft, dem Facharbeitermangel entgegenzuwirken.

Ein weiterer Trend im Baubereich ist die wachsende Nutzung von BIM (Building Information Modeling) – auch im Hinblick auf Nachhaltigkeitskriterien. Schon in der Planungsphase wird maßgeblich über die Nachhaltigkeit eines Bauwerks entschieden. Eine umweltschonende Baustelleneinrichtung, der effiziente Einsatz von Ressourcen (Energie und Baumaterialien), eine optimierte Transportlogistik und aufeinander abgestimmte gewerkespezifische Arbeiten für einen reibungslosen Bauablauf tragen zu mehr Nachhaltigkeit im Bauprozess bei. Mit dem komplexen BIM-Ansatz werden so beispielsweise alle für den Lebenszyklus eines Bauwerks relevanten Informationen und Daten zur Simulation der Nachhaltigkeitskriterien optimiert. Ein Optimierungsgewinn ergibt sich auch aus der Vorfertigung von Bauteilen im Werk. Dieses elementierte Bauen verkürzt die Bauzeit, sichert eine hohe bautechnische Qualität und fördert die ressourceneffiziente Verwendung von Baustoffen. Daher sind alle Betriebe gut beraten, trotz voller Auftragsbücher rechtzeitig die Weichen in Richtung digitaler Zukunft zu stellen. Damit auf der Baustelle die Mitarbeitenden auf alle Daten zugreifen können, brauchen wir jedoch einen flächendeckenden Ausbau des Breitbandnetzes. Dies ist eine von vielen Herausforderungen für die Bundesregierung.

Mit Daten und KI die nachhaltigen Gebäude der Zukunft gestalten

Der Klimawandel stellt die Welt vor gewaltige Herausforderungen – nicht zuletzt die Bauindustrie, denn diese trägt ein überproportional hohes Maß an Verantwortung: Gebäude verursachen fast 40 Prozent der jährlichen weltweiten CO 2 -Emissionen. Dabei entfallen elf Prozent auf den Bau und die Beschaffung und Verarbeitung der Baumaterialien, 28 Prozent auf den Gebäudebetrieb selbst. Angesichts dieses enormen CO2-Abdrucks beschäftigen sich immer mehr Bauunternehmen mit Lösungen, die ihnen effizienteres Planen, Bauen und Betreiben von Bauwerken und Infrastrukturprojekten ermöglichen und den neuen Anforderungen an Materialverbrauch, Abfallreduzierung und Extremwetter gewachsen sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die Branche auch auf personeller Ebene mit großen Herausforderungen zu kämpfen hat. Der Fachkräftemangel wird die Industrie in den kommenden Jahren

weiter beschäftigen und lässt wenig Spielraum für die Entwicklung von Lösungsansätzen.

Nachhaltigkeit beginnt in der Planungsphase

Das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis entsteht, wenn der Gedanke der Nachhaltigkeit frühzeitig in den Planungsprozess integriert wird. Autodesk möchte allen Planern im Bauwesen – Designern, Architekten, Bauherren – die Werkzeuge an die Hand geben, die sie dafür benötigen. Die intelligente Nutzung digitaler Daten durch Vernetzung, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen ermöglicht es, Informationen schneller bereitzustellen und nachhaltiges Bauen erheblich effizienter zu gestalten.

Building-Information-Modelling (BIM)und Digital-Twin-Technologie machen Bauvorhaben dank digitaler 3D-Modelle planbar und gewähren Nutzenden gewerkeübergreifenden Einblick in

Reinhard Quast Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe

Echtzeitdaten – von Maßen, Materialien und Kosten bis hin zu Energieverbrauch und Nutzungskomfort über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes hinweg.

Generatives Design ermöglicht schon zu Beginn die datengesteuerte, iterative Prüfung und Optimierung verschiedener Bauentwürfe innerhalb weniger Minuten, inklusive der Berechnung von Umwelteinflüssen wie Sonne, Lärm, Wind oder Mikroklima. Diese Technologien unterstützen fundamental dabei, robuste, nachhaltige und moderne Gebäude, Quartiere und Stadtteile zu entwerfen, zu bauen und zu betreiben. Fehlkonstruktionen werden vermieden, Arbeitskräfte geschont und Ressourcen eingespart. All das wirkt sich erheblich auf die CO2-Bilanz der Bauvorhaben aus. Mit diesen innovativen digitalen Werkzeugen verändern die Kunden von Autodesk, wie die Welt gestaltet wird – besser, schneller, nachhaltiger.

Tim-Oliver Müller

Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutsche Bauindustrie

Der Klimawandel ist da. Die Auswirkungen sind für uns alle zu spüren, nicht zuletzt durch Starkwetterereignisse wie Hitze und Starkregen. Wir müssen uns deshalb die Frage stellen, wie wir uns als Wirtschaftszweig, aber auch unsere Infrastrukturen nachhaltig entwickeln, Ressourcen schonen und CO2Emissionen einsparen.

FText

T im-Oliver Müller

ür uns als Bauindustrie bedeutet dies, Lösungen zu präsentieren, um Gebäudeund Verkehrsinfrastrukturen gleichzeitig klimaresilient und klimaschonend zu planen und zu bauen. Aufgrund knapper Flächen und zunehmender Versiegelung muss dabei zuallererst ein effizientes, nachhaltiges, teilweise auf Mehrfachnutzung angelegtes Flächenmanagement erfolgen. Hierzu gehört das Bauen in die Höhe und die Nachverdichtung ebenso wie die Nutzung von Fassaden, Straßenflächen oder Lärmschutzwänden für die Energiegewinnung, Senkung von Temperaturen in den Innenstädten oder zur Luftreinhaltung.Zweitens müssen ganzheitliche Entwicklungskonzepte für unsere Arbeits- und Lebenswelten das Thema Resilienz in den Mittelpunkt stellen und teilweise auch neue Bauwerke, wie etwa für den Hochwasserschutz, beinhalten. Denn klar ist: Extremwetterereignisse nehmen zu und wir müssen trotz aller Verhinderungsbemühungen Wege finden, mit ihnen umzugehen. Parallel zu diesen und weiteren Resilienzansätzen muss der aktive Klimaschutz in den Blick genommen werden. Unser Ziel

und die Gesamtverantwortung der Gesellschaft müssen lauten: Einsparung von CO2-Emissionen. Die Bauindustrie bekennt sich klar zu den Klimaschutzzielen im Gebäudesektor, der rund 40 Prozent aller CO2-Emissionen bundesweit emittiert. Auch wenn wir als Bauindustrie nur einen Bruchteil dieser Emissionen selbst verantworten, können wir dem Gebäudesektor und auch anderen Sektoren helfen, ihre Emissionen langfristig zu senken. Die Bauindustrie ist damit eine Schlüsselbranche für den Klimaschutz, der enorme Bauaufgaben mit sich bringt. Doch wie gelingt nachhaltiges Bauen in der Praxis und welche Rahmenbedingungen müssen dafür geschaffen werden? Technisch sind wir bereits heute in der Lage, klimaschonend zu bauen. Doch wir sind auf einen Auftraggeber angewiesen, der diese Potenziale abruft und beauftragt. Gerade die öffentliche Hand nutzt dieses Potenzial bisher noch zu wenig. In fast allen öffentlichen Ausschreibungen zählt ausschließlich der Preis und nicht die beste Idee. Um dies zu ändern, braucht es einerseits Vergabekriterien, die eine Bewertung der nachhaltigsten und wirtschaftlichsten Idee transparent und

Dieser Artikel ist in Zusammmenarbeit mit dem Institut Bauen und Umwelt entstanden

nachvollziehbar möglich machen. Andererseits sollten bei Projektvergaben Emissionen über alle Phasen berücksichtigt werden.

Die Digitalisierung von Prozessen um und auf der Baustelle bildet dabei die Klammer. Durch sie kann endlich die Trennung von Planung und Bau in Deutschland aufgelöst und allen Projektbeteiligten, vom Auftraggeber über die Planer bis zur Bauindustrie, eine kooperative Zusammenarbeit in einem DataRoom ermöglicht werden.

Projektdatentransparenz, ein effizientes Schnittstellenmanagement sowie das Erreichen eines gemeinsamen Projektziels wären endlich möglich. Und auch das nachhaltige Bauen profitiert davon, denn jeder bringt sein Know-how über die Verwendung von Materialien, über einen effizienten Bauablauf bis hin zu einem klimaschonenden Bauwerkebetrieb bereits in die Planung.

Kurzum: Um all die guten Ideen der Bauindustrie für mehr Klimaschutz in die Projekte zu bringen, brauchen wir ein neues Denken bei allen Beteiligten, frühzeitige Kooperation in der Planung und einen technologieoffenen Wettbewerb um die besten Ideen!

„Wir müssen den gesamten Lebenszyklus betrachten“

Wer die Ökobilanz eines Gebäudes erfassen und optimieren möchte, braucht exakte Daten, wissen Alexander Röder, Geschäftsführer, und Hans Peters, Vorstandsvorsitzender des Instituts Bauen und Umwelt (IBU). Allein mit dem Energiebedarf während der Nutzung ist es aber nicht getan – auch Errichtung und Rückbau sowie Produktion und Wiederverwertbarkeit der Baustoffe müssen betrachtet werden.

Wie können wir klimafreundlich bauen?

Peters: Indem wir Ressourcen, also Baumaterialien, aber auch Energie, sinnvoll einsetzen und möglichst lange nutzen.

Damit das funktioniert, müssen wir bereits vor dem ersten Spatenstich den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes betrachten. Nur wer genau weiß, wie viele Ressourcen verbraucht und Treibhausgase emittiert werden – und zwar nicht nur während der Nutzung eines Gebäudes, sondern auch für die Gewinnung der Rohstoffe, die Herstellung der Baustoffe, den Rückbau und das Recycling –, der kann eine wirklich aussagekräftige Ökobilanz erstellen und darauf fußend klimaoptimiert bauen. Für eine solche Ökobilanz braucht es aber eine umfassende, transparente und exakte Datengrundlage. Röder: Das gilt übrigens nicht nur im Neubau. Auch bei Bestandsgebäuden müssen wir uns anschauen, wie viele Ressourcen das Gebäude im aktuellen Zustand verbraucht, was die Sanierung –auch ökologisch – kosten würde und wie viel Energie mit den Maßnahmen eingespart werden kann. Zur Ökobilanzierung gehört aber auch, zu schauen, welche Ressourcen in dem bereits errichteten

Gebäude stecken, und zu evaluieren, ob Sanierung oder Abbruch und Neubau mehr lohnt. Denn klar ist: Um den Ressourcenverbrauch möglichst gering zu halten, müssen wir die Lebensdauer erhöhen und Bauten länger nutzen.

Wie kann das gelingen?

Röder: Die Grundlage jeder aussagekräftigen Ökobilanz sind verlässliche und konsistente Daten zu den eingesetzten Bauprodukten. Das Institut Bauen und Umwelt e. V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diese Daten zur Verfügung zu stellen. Die von uns veröffentlichten sogenannten Umweltproduktdeklarationen beschreiben quantitativ den ökologischen Rucksack der verschiedenen Bauprodukte. Sie zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie nach einheitlichen Normen erstellt und von unabhängigen Verifizierern überprüft werden. Damit sind wir auch zu einem der führenden Datenlieferanten für die Ökobilanzierung von Bauprojekten des Bundes geworden.

Peters: Zur Lebenszyklusbetrachtung gehört aber auch, schon in der Planungsphase das Ende des Gebäudes mitzudenken. Und dazu müssen wir wissen,

welche Stoffe in welcher Qualität in welchem Bauteil stecken und wie sich diese weiterverwenden, wiederverwerten oder recyceln lassen. Auch dazu brauchen wir Daten, die heute, aber auch in 50 oder 100 Jahren noch verlässlich und aussagekräftig sind. Diese Daten gibt es – sie nutzbar zu machen und sinnvoll einzusetzen, dabei hilft die Digitalisierung.

INSTITUT BAUEN UND UMWELT

E. V. (IBU)

Mit mehr als 230 Unternehmen und Verbänden ist das IBU der größte Zusammenschluss von Herstellern der Baustoffindustrie, der sich für nachhaltiges und ressourceneffizientes Bauen starkmacht. Das Institut betreibt ein unabhängiges, branchenübergreifendes Informationssystem für Bauprodukte und Baukomponenten, damit ökologische Aspekte in die Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden einfließen können. Es bietet transparente Lebenszyklusdaten, ohne eine Produktbewertung vorzunehmen. Das IBU ist international einer der führenden Programmbetreiber für Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declaration – kurz: EPD) im Bauwesen, die Bauprodukte nach der europäischen Norm EN 15804 deklarieren.

Hans Peters Vorstandsvorsitzender IBU

Dr. Alexander Röder Geschäftsführer IBU

Sabine Nallinger Vorständin der Stiftung KlimaWirtschaft

Sabine Nallinger Vorständin der Stiftung KlimaWirtschaft

Wie die Baubranche zum Zugpferd der Transformation zur Klimaneutralität werden kann.

Frau Nallinger, der „European Green Deal“ gibt das Ziel vor, bis 2050 alle Nettoemissionen in der EU auf null zu reduzieren. Auf einer Skala von 1 bis 10: Wo steht die Baubranche heute?

Hier muss man zwischen Bestand und Neubau unterscheiden. Beim Neubau kann ich eine 8 vergeben – eine höhere Bewertung wäre durch eine stärkere Digitalisierung der Branche und mehr Mut für technisch anspruchsvollere Lösungen möglich. Der wichtigste Hebel zur Klimaneutralität liegt jedoch in der Sanierung des Gebäudebestandes. Hier stagniert die Sanierungsrate seit Jahren bei etwa einem Prozent, hier vergebe ich nur eine 3. Durch die aktuelle Energiekrise ist hier zuletzt Bewegung reingekommen, die sich zu einer positiven Dynamik entwickeln kann, wenn die Politik jetzt die richtigen Weichen stellt.

Die Bauindustrie gehört zu den ressourcenintensivsten Wirtschaftszweigen. Was muss jetzt passieren, damit sie 2050 auf der Skala die Position 10 einnimmt? Weiterhin fehlen geeignete Anreize für Eigentümer, in die energetische Sanierung zu investieren. Wo das nicht ausreicht, müssen Förderungen oder eben ordnungsrechtliche Vorgaben aushelfen. Zudem brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz mit geschlossenen Wertstoffkreisläufen. Neben einem Fokus auf nachwachsende Rohstoffe muss auch das Recycling der bereits verbauten Stoffe viel stärker forciert werden: Die Bestandsgebäude sind die Rohstofflager der Zukunft.

Wir bei der Stiftung KlimaWirtschaft vertreten den die Wirtschaft von einem Teil des Problems zu einem Teil der Lösung werden muss.“ Die Rede ist sogar von einer industriellen Revolution.

Wen sehen Sie momentan als zentralen Initiator der Bewegung?

Die Zeit des Abwartens muss jetzt vorbei sein, es braucht ein Zusammenspiel aller Akteure. Wer heute baut, muss mehr nachhaltige Qualität beauftragen und darauf achten, dass diese auch geliefert wird. Um das Angebot zu verbessern, brauchen wir Innovationen, zum Beispiel im Bereich der industriellen Fertigung. Und die Politik muss nachhaltig tragfähige Rahmenbedingungen schaffen, damit sich das nicht nur wirtschaftlich rechnet, sondern auch international wettbewerbsfähig ist.

Die 16 landeseigenen Bauordnungen sind ein Hemmnis, wenn es darum geht, Effizienzgewinne in die Fläche zu bringen.

Um zukünftig Ressourcen zu schonen und Treibhausgase zu reduzieren, muss die Baubranche neue Wege gehen.

Welche gesetzlichen Bestimmungen könnten den Wandel bringen? Wo gibt es die größten Einsparungspotenziale?

Die größten konkreten Einsparpotenziale liegen in der energetischen Sanierung der Gebäudehüllen im Bestand, dem Einsatz einer optimierten und intelligenten Haustechnik in Verbindung mit klimaneutralen Energieträgern und einer gesetzlichen Verankerung der Circular Economy.

Wenn Ressourcenschutz ernst gemeint sein soll, dann dürfen Neuprodukte aus Primärrohstoffen nicht mehr günstiger sein als deren recyceltes Pendant. Wenn Sie mich nach den entscheidenden Impulsen für den zukünftigen Wandel fragen, dann denke ich an mehr Standardisierung, modulare Bauweisen und eine stärkere Digitalisierung des Bauwesens. Dazu gehört aber auch eine transparente Förderlandschaft, die den erforderlichen Mut belohnt, sowie ein einfacherer, verbindlicher Rechtsrahmen mit klaren Bestimmungen und Vorgaben zur Nachhaltigkeit von Werkstoffen.

Die technologischen Strategien wurden bereits geschmiedet, die Klimaziele festgelegt. Warum wird jetzt nicht konsequent umgesetzt?

Die Gründe dafür sind vielfältig. Ausgerechnet in einem Jahr, in dem die Folgen des Klimawandels in ganz Europa schmerzlich spürbar wurden, bremsen Energiekrise, Störungen in den internationalen Lieferketten, der Fachkräftemangel, steigende Materialkosten, die Zinswende und eine allgemeine politische und wirtschaftliche Unsicherheit die zügige Umsetzung des Notwendigen aus.

Deshalb müssen jetzt die bürokratischen Handbremsen gelöst werden. Eine Vielzahl betriebsbereiter Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen steht auf den Dächern und in den Kellern, aber der Anschluss dauert oftmals viele Monate. Der Mieterstrom hat noch längst nicht die Fahrt aufgenommen, die möglich wäre. Auch die Bereitstellung von Fördermitteln muss verlässlicher und effizienter werden. Und schließlich müssen die unterschiedlichen Vorhaben besser miteinander abgestimmt werden.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Bauindustrie?

Ich wünsche mir, dass die Bauindustrie zu einem Zugpferd der Transformation zur Klimaneutralität wird. Dafür müssen jetzt alle Akteure an einem Strang ziehen. Damit nachhaltige Produkte schnell marktfähig werden, braucht es eine bessere Vernetzung von Planern, Zulieferern und Ausführern. Vor allen Dingen aber wünsche ich mir mehr Mut bei den politischen Entscheidungsträgern, dass sie den progressiven Unternehmen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, nicht nur mehr vertrauen und mehr zutrauen, sondern ihnen echten Rückenwind verschaffen.

Nachhaltiges Bauen – Holz spielt Schlüsselrolle bei der Wende

Das Thema ist nicht neu, und von seiner herausragenden Bedeutung kann definitiv niemand überrascht sein. Die aktuellen Krisen führen noch einmal dramatisch vor Augen: Es braucht mehr Nachhaltigkeit. Dringend. Auch die Immobilienwirtschaft muss und will dazu einen entscheidenden Beitrag leisten. Eine möglichst breit gefasste Palette an Baustoffen eröffnet hier größtmögliche Chancen. Holz spielt in diesem Prozess eine Schlüsselrolle.

Der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber, der vor wenigen Wochen Gast bei einer Abendveranstaltung des ZIA war, hat errechnet, dass die Errichtung eines Einfamilienhauses aus Massivholz den CO2-Ausstoß von 100 Interkontinentalflügen kompensiert –100-mal Berlin–New York hin und zurück. Der Gründer und frühere Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenfor-

schung hält die „Demineralisierung der Bauwirtschaft“ für einen entscheidenden Faktor, um dem Klimawandel kraftvoll etwas entgegenzusetzen. Holz kann in dem Gesamtprozess eine zentrale Aufgabe erfüllen. Mit der erkennbaren Zuspitzung des Klimawandels gewinnt Holz für die Zukunft der Immobilien an Bedeutung – als nachwachsender Rohstoff und als dauerhafter Speicher von Kohlenstoff.

Die verstärkte Berücksichtigung von Holz beim Bauen bedeutet eine Stärkung des Cradle-to-Cradle-Prinzips, vom Ursprung zum Ursprung. Das kann auch zum Beschleuniger der Stadtentwicklung werden, weil dieses Prinzip politisch starke Fürsprecherinnen und Fürsprecher hat. Der Baustoff Holz taugt als Türöffner. Denn wenn sich Bauen am Lebenszyklus orientiert, erscheint auch der Verbrauch neuer Flächen verschmerzbar.

Bei alledem gilt: Auch konventionelle

Baustoffe, hergestellt mit erneuerbaren Energien, bleiben wichtig – so beispielsweise CO2-neutraler Stahl und Beton.

Gelingt es hier, bestehende bürokratische Hemmnisse zu beseitigen, dann eröffnet das den Weg für eine breiter angelegte Nachhaltigkeit.

Deshalb sollte auch in diese Richtung verstärkt geforscht werden. Pilotprojekte und weitergehende Untersuchungen zur Wiederverwertbarkeit und Verlängerung des Lebenszyklus von Baustoffen in der ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft sollten gefördert werden. Um die Rohstoffversorgung breit abzusichern, braucht es CO2-Neutralität, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit.

Professor Schellnhuber bewertet die Gesamtherausforderung so: „Ohne die Transformation der gebauten Umwelt werden alle Klimaabkommen scheitern.“ Die Immobilienwirtschaft stellt sich dieser Verantwortung.

Dr. Andreas Mattner

Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA)

Wie nachhaltig ein Gebäude ist, lässt sich mit Daten aus der Cloud nachweisen. Das erleichtert Investitionen in „grüne“ Gebäude im Sinne der EU-Taxonomie.

Die Wirtschaft muss sich ändern, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Klar ist: Es muss deutlich weniger werden – null Emissionen lautet das Ziel der EU. Bis 2050 will sie keine Treibhausgase mehr ausstoßen und klimaneutral sein, um der Erderwärmung und ihren Folgen entgegenzuwirken. Mit dazu beitragen soll die EU-Taxonomie: Ziel der Verordnung ist es, mehr Geld in „grüne“ Unternehmen und Technologien zu lenken – das Regelwerk legt fest, welche das sind. Dass Nachhaltigkeitsaspekte in Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen einfließen, betrifft in erster Linie die Finanzinstitute. Doch im zweiten Schritt wirkt sich die Taxonomieverordnung auch unmittelbar auf Investoren sowie Unternehmen und Organisationen aus. Im Immobilienbereich trägt „Green Financing“ dazu bei, dass künftig vermehrt „grüne“ Gebäude finanziert oder entsprechend bessere Konditionen für Bauvorhaben dieser Art vergeben werden.

Schneller zur Ökobilanz

Doch wie lässt sich transparent belegen, dass ein Gebäude nachhaltig ist, idealerweise sogar entlang des kompletten Lebenszyklus von der Errichtung bis zum Rückbau? Das gelingt nur mit entsprechenden Daten und digitalen Prozessen. Einen praxisnahen Ansatz bietet die Methode Building Information Management (BIM). BIM-Modelle ermöglichen es, den Lebenszyklus eines Gebäudes digital abzubilden und Daten zentral zu hinterlegen, die für Nachhaltigkeit im Bau, bei der Bewirtschaftung und beim Rückbau von Bedeutung sind. Das können unter anderem Informationen zur Energieeffizienz der technischen Gebäudeausrüstung

sein, aber auch Daten zu den verwendeten Baustoffen wie Stahlbeton oder Holz. Diese sind unter anderem relevant im Hinblick auf eine spätere Trennung der Stoffe für die Wiederverwendung und auch in Bezug darauf, wie viel CO2 darin gebunden ist. Auf Basis dieser Informationen lassen sich Aussagen zur Energieeffizienz von Gebäuden treffen, Gebäuderessourcenpässe und Ökobilanzen erstellen – ganz im Sinne der EUTaxonomieverordnung, die sogenanntes „Greenwashing“ verhindern soll.

Umweltbezogene Daten per Klick BIM bietet somit reichlich Potenzial, allerdings stehen viele Akteure vor der Herausforderung, die Methode konsequent einzusetzen. Die Gründe, die dagegensprechen, sind meist unzureichendes Wissen darüber, wie BIM funktioniert, sowie Unkenntnis über die zu erwartenden Kosten, die mit dem Einsatz der digitalen Methode verbunden sind. Beides lässt sich entkräften: Mit der richtigen Lösung lassen sich bei BIMGebäudemodellen schnell und einfach umweltbezogene Daten hinterlegen, ohne die eigene Software ändern zu müssen. Das Deutsche Institut für Normung (DIN) hat hierfür die DIN BIM Cloud entwickelt. Die Cloud-Lösung ist eine über www.dinbim-cloud.de nutzbare Online-Bibliothek.

Sie liefert Merkmale für BIM-Projekte sowie ein Nachschlagewerk für Bauteileigenschaften und deren Identifikatoren.

Die am Bau beteiligten Akteure können die Cloud während aller Lebensphasen eines Gebäudes als Wissensbasis nutzen. Praktisch hierbei: Die Online-Lösung verwendet die Daten von STLB-Bau, dem Standardleistungsbuch für das Bauwesen. Das hat den Vorteil, dass die standardisierten, herstellerunabhängigen

Bauteileigenschaften direkt in das eigene BIM-Modell integrierbar sind. Anwenderinnen und Anwender können die DIN BIM Cloud zudem mitgestalten, indem sie selbst Inhalte vorschlagen.

Praxisbeispiel: Cloud-Daten fürs Facility-Management

Dass dieser Ansatz in der Praxis funktioniert, hat DIN selbst unter Beweis gestellt und die DIN BIM Cloud bei der Sanierung seiner Zentrale in Berlin getestet. Ziel war es, das 3D-Modell über die DIN BIM Cloud mit Daten anzureichern, die für die Bewirtschaftung durch das Facility-Management hilfreich sind. Es ging in diesem Fall also um einen Nutzen für den laufenden Betrieb des modernisierten Gebäudes. Das BIM-Modell machte deutlich, wie wichtig standardisierte Daten hierbei sind: Sie schaffen die Grundlage für das digitale Modell, verbessern die Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure durch den einfachen Austausch von eindeutigen Informationen und tragen dazu bei, Prozesse besser zu strukturieren. Was für das FacilityManagement funktioniert, klappt analog für Ökobilanzen und Gebäuderessourcenpässe. So lassen sich umweltbezogene Bauteildaten in das 3D-Gebäudemodell übernehmen, beispielsweise Informationen zu verbauten Materialien, zur Effizienz und andere. Über das BIM-Modell können Anwender somit komfortabel Gebäudeauswertungen erstellen und für die Ökobilanzierung nutzen. Das zeigt: Jede und jeder kann BIM, manchmal geht es nur darum, den ersten Schritt zu wagen – die Vorteile beim Nachhaltigkeitsnachweis eines Gebäudes können ein zusätzlicher Anreiz sein, in die digitale Methode einzusteigen.

Lesen Sie mehr unter www.din.de/go/bim www.din-bimcloud.de

Aus der IAA Nutzfahrzeuge wird in diesem Jahr die IAA TRANSPORTATION. Mit neuem Veranstaltungskonzept und unter dem Motto "People and goods on the move" vernetzt sie zum ersten Mal alle wichtigen Akteure aus den Bereichen Nutzfahrzeuge, Busse und Logistik mit führenden Tech-Anbietern sowie Zulieferern und wird damit zu der internationalen Leitplattform für Transport- und Logistikthemen. Hinzu kommt eine ganze Reihe neuer Veranstaltungsformate. So bietet die IAA TRANSPORTATION mit der Last Mile Area und der Bus Area beispielsweise erstmals eigene Themenwelten, die sich ausschließlich dem Pakettransport auf der letzten Meile und der Personenbeförderung widmen. Ein Kernaspekt der IAA TRANSPORTATION ist die nachhaltige und klimafreundliche Weiterentwicklung der Nutzfahrzeugindustrie, Stichwort alternative Antriebe. Etablierte Unternehmen wie Daimler Truck, MAN oder IVECO präsentieren daher auf dem Messegelände in Hannover ihre ressourcenschonenden Lösungen der Zukunft.Herzstück des neuen Veranstaltungskonzepts sind die vier Thementage vom 20. bis 23. September zu Logistik, Handel, Infrastruktur und kommunalem Verkehr im Rahmen der IAA Conference. In abwechslungsreichen Formaten präsentieren, analysieren und diskutieren internationale Rednerinnen und Redner aus Wirtschaft und Politik aktuelle Themen und Entwicklungen. Erstmalig kooperiert der VDA als Veranstalter dabei mit den Partnerverbänden DSLV, HDE, BDEW und VDV.

Eine besondere Atmosphäre garantiert nicht zuletzt die Verleihung zahlreicher renommierter Branchen-Preise. Auch dabei wird neu gedacht: Erstmals mit von der Partie ist unter anderem der Award für das "Cargo Bike of The Year".

Wir haben gemeinsam mit Michael Steinbauer (Der BaustellenCoach®) etwas genauer hinter die Kulissen geschaut.

Wer steckt hinter dem BaustellenCoach® und wie sind Sie erreichbar?

Ich habe vor 30 Jahren als einfacher Lieferant auf Baustellen begonnen. In all den Jahren habe ich mich bis zum übergeordneten Baustellenleiter für Großprojekte bei Konzernen entwickelt. Vor drei Jahren war dann die Entscheidung, meine Erfolgskonzepte an so viele Führungskräfte für die Baustelle wie möglich weiterzugeben. Mein Ziel ist es, 100.000 Baustellenführungskräfte besser zu machen. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es inzwischen 150 freie Videos zum Thema Baustellenführung und in den sozialen Kanälen verfolgen über 30.000 Abonnenten meine Inhalte. Ich bin auch direkt über alle Kanäle erreichbar. Einfach nach dem BaustellenCoach® suchen.

Klimaziele, Green Deal, ZeroEmissionen – das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Geplant wird fleißig. Doch ist dieses Thema auch schon auf der Baustelle angekommen? Wir dürfen hier nicht vergessen, dass vor einer Baustelle meist eine recht lange Entwicklungs- und Planungsphase steht. Das heißt, wenn Sie heute eine Baustelle sehen, dann gab es die Idee oder den ersten Entwurf dazu vielleicht schon vor einigen Jahren. Somit hinkt die Baustelle immer hinter den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Tagesthemen hinterher. Ist erst einmal ein Planungsprozess im Gange, können Sie schlecht im Nachhinein Baumaterialien oder gar das ganze Konzept ändern.

So weit die Praxis. Die meisten großen Unternehmen sind aber am Puls der Zeit und möchten diese Themen auch umsetzen. Dies hängt aber auch beträchtlich von den Lieferanten ab. Ich habe zum Beispiel vor einigen Wochen mit einem Zementhersteller gesprochen, der ein Verfahren entwickelt hat, um nahezu 100 Prozent CO2neutral mit seinen Produkten zu sein. Das ist innovativ und im Trend, aber das bedeutet nicht, dass morgen alle Baustellen damit arbeiten. Das sind teilweise lange Prozesse, den internen Ablauf eines Unternehmens mit bestehenden Lieferanten und bekannten Materialien zu ändern. Das geht für die Firmen immer auch mit Investitionen einher. Nicht alle wollen oder können das stemmen.

„Circular Economy“ – ein System, in dem der Ressourceneinsatz und die Abfallproduktion in der Bauindustrie durch den Einsatz nachhaltiger Rohstoffe und Materialien sowie Recycling minimiert werden sollen, um in Zukunft mehr Emissionen einzusparen und somit der Energieverschwendung vorzubeugen. Vor welchen Herausforderungen steht dieses System? Stellen Sie sich vor, dass wir noch vor 100 Jahren Gebäude aus circa 15 verschiedenen Materialien gebaut haben. Diese können Sie zum größten Teil wiederverwenden. Wenn Sie heute ein Haus bauen, dann haben Sie die Wahl zwischen Tausenden Materialen und Kombinationen, die nicht alle wieder in ihre Bestandteile zerlegt werden können. Es war in den letzten 100 Jahren nicht das Ziel, etwas zu bauen, um die

Wir sind Ihre Experten auf allen Gebieten rund um den Bau.

verwendeten Materialen später wiederzuverwenden. Sondern es wurde gebaut, wie es am günstigsten, am effektivsten war und ist. Die Herausforderung besteht nun darin, den Spagat zu schaffen zwischen einfacher werden und trotzdem all das technische Wissen voll auszuschöpfen, das uns mittlerweile zur Verfügung steht. Wir müssen also in zwei Richtungen arbeiten: Wie reduziere ich die Vielfalt der Materialien, auch im Verbund, und wie nutze ich aktuelles Wissen aus der Materialforschung, um eventuell nicht so effiziente Materialen zu ersetzen?

Ihr Wunsch an die Bauwirtschaft?

Mein Wunsch an die Bauwirtschaft ist recht einfach, aber so schwer umzusetzen. Ich wünsche mir von allen Beteiligten nur die Bereitschaft, mitzudenken und jene, die eine neue, positivere Zukunft einschlagen wollen, nicht daran zu hindern, dies umzusetzen. Ich weiß, dass Veränderungen immer im Kopf beginnen. Die Masse möchte immer den Status quo erhalten, weil das viel bequemer ist. Es sind immer nur einzelne Außenseiter, die Neues probieren, die neue Pfade schaffen, die weiter denken als nur bis zum Tagesgeschäft und vor allem größer und übergeordneter denken. Wollen wir beim Besserwerden Tempo zulegen, so brauchen wir eine offene Haltung für Verbesserungen. Es geht hier nicht darum, immer wieder etwas Neues zu erfinden, sondern vor Jahrzehnten Gelerntes in eine bessere Zukunft zu verwandeln. Lassen Sie uns die Besten sein, die wir sein können.

TALENT HAT BEI GP

TRADITION UND ZUKUNFT.

Werden Sie Teil einer großen Erfolgsgeschichte. In unseren technischen, gewerblichen und kaufmännischen Bereichen finden Sie garantiert Ihr neues Wirkungsfeld.

Wie sehen die Baustellen der Zukunft aus?

Was wird dort anders sein?

Die Baustelle der Zukunft ist smart, connected und nachhaltig, also hoch technologisiert. Schon heute kommen künstliche Intelligenz, Virtual und Augmented Reality, Machine Learning oder Elektromobilität zum Einsatz und treiben die Digitalisierung und Elektrifizierung der Baustelle voran.

Welchen Beitrag steuert PALFINGER für die Zukunft des Bauens bei?

Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden jederzeit und unter sich rasch ändernden Rahmenbedingungen erfolgreich arbeiten können. Nehmen wir zum Beispiel den Umstand, dass die Verfügbarkeit von batterieelektrischen Lkws sowie ihre Anwendung immer weiter voranschreitet. Zusätzlich entwickelt sich die notwendige Ladeinfrastruktur weiter. Unsere Kunden sind in der Lage, in ein wesentlich umweltfreundlicheres und nachhaltigeres Fahrzeug zu investieren.

Bei der Integration der Hebelösung in ein elektrisch betriebenes Fahrzeug geht es darum, ihre Anforderungen noch besser zu verstehen, um die Gesamtlösung – bestehend aus Fahrzeug, Aufbau sowie digitalen Dienstleistungen – optimal auf den Kundeneinsatz abzustimmen. Durch die Limitierung der zur Verfügung stehenden Energie

im Fahrzeug müssen wir den Verbrauch unserer Systeme stark reduzieren und gespeicherte Lage- und Bewegungsenergie rekuperieren. Darüber hinaus bauen wir die Fähigkeiten unserer Assistenzsysteme aus, um die Bedienung und Nutzung unserer Produkte noch sicherer, effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Langfristig ist es unser Ziel, die Hebelösung –etwa den Ladekran – vollständig in das digitale Ökosystem einer zukünftigen digitalisierten Baustelle zu integrieren.

Was bedeutet das konkret auf Produktebene? Mit unserem intelligenten eDRIVE System sowie dem ZF eWorX Modul beispielsweise bieten wir unseren Kunden und Partnern zukunftssichere und nachhaltige Lösungen. Gleichzeitig setzen wir auf unsere Digitalisierungskompetenz, um unseren Kunden den effizientesten Einsatz zu ermöglichen. Mit PALFINGER Connected, dem Zusammenspiel aus Fleet Monitor und Operator Monitor, werden alle relevanten Daten rund um das Kranfahrzeug zusammengebracht und stehen auf Knopfdruck zur Verfügung. Mit allen Angaben zu Reichweite, Standsicherheit, zu Verschleiß und Wartungsterminen – also mit allem Wissen, das Kranfahrern und Flottenmanagern Kontrolle und Überblick verschafft.

Die Baubranche boomt, doch langfristig braucht es die effiziente und schadstoffarme Baustelle der Zukunft. Der weltweit führende Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen PALFINGER liefert zukunftssichere und nachhaltige Lösungen. Dringend benötigten Wohnraum schaffen, zukunfts- und leistungsfähige Infrastruktur errichten sowie den vorhandenen Baubestand klimafit machen – der Baubranche gehen die Aufgaben nicht aus. Der Sektor boomt und bietet beste Aussichten für Bauunternehmen – freilich bei steigenden Anforderungen: Sie müssen dafür sorgen, die Baustelle, bisher Quell von Lärm, Abgasen und Staub, in Zukunft effizienter und schadstoffärmer zu gestalten. Gesetzgeber und Behörden erlassen zusehends strenge Auswahlkriterien bei ausgeschriebenen Bauprojekten. Entscheidend ist oftmals die Höhe der CO2Emissionen. Daher setzt die Baubranche verstärkt auf emissionsfreie Elektromobilität. Und senkt damit nicht nur den Aus-

Welche Rolle spielt da die Vision & Strategie 2030, die PALFINGER eingeführt hat?

Sie spielt eine zentrale Rolle. Mit der Vision & Strategie 2030 geht PALFINGER proaktiv die großen Herausforderungen an – von der Digitalisierung über den demografischen Wandel bis hin zur Nachhaltigkeit. PALFINGER bietet in Zukunft Hard- und Softwarelösungen komplett aus einer Hand. Begleitet und geprägt wird dieser Prozess durch die Einführung neuer digitaler Steuerungsund Assistenzfunktionen, die Digitalisierung der Geschäftsprozesse in allen Unternehmensbereichen sowie die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle.

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit über 12.000 Mitarbeitern, über 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebsund Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette. Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2021 einen Rekordumsatz von 1,84 Mrd. EUR. 2022 feiert PALFINGER unter dem Motto „Celebrating the future since 1932“ sein 90 jähriges Jubiläum.

stoß klimaschädlicher Gase, sondern auch die Lärmbelästigung. Als weltweit führender Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen trägt PALFINGER dieser Entwicklung mit konkreten Lösungen Rechnung und demonstriert gleichzeitig, wie Pioniergeist, Entrepreneurship und Expertise das Unternehmen in 90 Jahren von einer kleinen Werkstatt zu einem internationalen Technologiekonzern und zum Weltmarktführer seiner Branche gemacht haben. Mit dem ZF eWorX Modul sowie seinem intelligenten eDRIVE System bietet PALFINGER Kunden und Partnern zukunftssichere und nachhaltige Lösungen, die sich im täglichen Einsatz durch Effizienz und Vielseitigkeit auszeichnen. Klar ist: Die E-Mobilität kommt – und verändert alles. Das gilt auch für die Produktpalette von PALFINGER. Denn: Die Energiequelle des Nutzfahrzeugs ist auch jene des Aufbaus. Sprich, der E-Lkw und sämtliche Lösungen von PALFINGER müssen einfach, effizient und überall einsetzbar sein.

Dafür und um alle Vorteile des elektrischen Antriebs optimal zu nutzen, hat PALFINGER in Kooperation mit ZF Friedrichshafen und Mercedes-Benz Trucks das Modul eWorX entwickelt. Mit diesem Modul kann jedes PALFINGER Produkt auf einem Hochvolt-Lkw aufgebaut und eingesetzt werden.Elektrische Antriebe sind für PALFINGER jedoch kein Neuland. Mit eDRIVE stehen gleich drei verschiedene Varianten eines elektrisch betriebenen Krans zur Verfügung. Dabei kann die Energie direkt von einem integrierten Akku, über eine externe Stromquelle oder über einen integrierten Generator bezogen werden.

Die Zeit für eine nachhaltige Zukunft ist jetzt. PALFINGER präsentiert daher auf den Baumessen IAA Transportation und bauma seine konkreten Umsetzungen und Lösungen. Mehr zu den Produktinnovationen finden Sie unter: www.reachanything.palfinger.com/reachanything/

MINT-Berufe sind Zukunftsberufe

Bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Herausforderungen spielen Berufe im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) eine Schlüsselrolle. Die Gestaltung der Klimaund Energiewende, die Digitalisierung von Verwaltungs- und Bildungssystemen, die Überwindung der Corona-Pandemie und die Stärkung der Innovationsfähigkeit unseres Landes dulden keinen Aufschub. Für all diese Herausforderungen werden wir zukünftig deutlich mehr MINTFachkräfte benötigen. Doch der Mangel ist schon heute eklatant. Dabei eröffnen MINT-Disziplinen hervorragende Karriereperspektiven in zukunftsträchtigen, sehr gut bezahlten und sinnstiftenden Berufen. Letzteres ist für junge Menschen immer häufiger der ausschlaggebende Faktor für die Berufswahl. So zeigt beispielsweise die Bauindustrie innovative Lösungen für klimafreundliche und effiziente Bauweisen auf und bietet eine Vielzahl an attraktiven MINT-Tätigkeiten: von Handwerksberufen wie Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer bis hin zu Berufen rund um das Bauingenieurwesen. Um die Attraktivität dieser Berufe stärker im Bewusstsein der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verankern, bedarf es Maßnahmen entlang der gesamten Bildungskette. Es gilt, die MINT-Bildung in der frühkindlichen und schulischen Bildung zu stärken, mehr Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung dafür zu begeistern, stärker für die duale Ausbildung in MINT-Berufen zu werben und MINTStudiengänge sowie Weiterbildungsangebote in MINT zu fördern. Dafür muss auch die Politik tätig werden – Kooperation auf allen Ebenen, zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist geboten. Dabei darf die Förderung der MINT-Bildung nicht mehr nur ein Thema der Bildungspolitik sein, weitere Ressorts, zum Beispiel Umweltministerien, sollten einbezogen werden, um eine ganzheitliche Strategie zu entwickeln.

Dr. Ekkehard Winter

Co-Sprecher des Nationalen MINT

Forums und Geschäftsführer der Deutschen Telekom Stiftung

„Frau gehört auf den Bau“

BaggerfahrerIN, GerüstbauerIN, BauwerksabdichterIN – was vielleicht erst einmal etwas ungewohnt klingt, ist auf Baustellen in der ganzen Welt ein tägliches Bild. Insbesondere im Ausland, aber auch hierzulande gibt es immer mehr Frauen am Bau. Dabei waren weibliche Arbeiterinnen unter Bauarbeiterhelmen in der Bundesrepublik bis 1994 (!) sogar noch verboten. Daran erinnert Bauunternehmerin Jutta Beeke, VizePräsidentin des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie und geschäftsführende Gesellschafterin der Echterhoff Unternehmensgruppe. Sie ist eine der Vorreiterinnen der Branche, die einerseits noch unter dem weiblichen Fachkräftemangel leidet, aber stetige Fortschritte macht. „Ich erlebe immer mehr Frauen, die das Sinnstiftende im Bauen sehen“, freut sie sich über die gestiegene Attraktivität ihrer Branche. „Wir fertigen individuelle Gebäude und Infrastruktur, die die Grundlage für unser Miteinander und unser Leben sind. Das macht uns stolz.“ Ein Selbstläufer ist das Interesse junger Frauen an baubezogenen Berufen immer noch nicht, da sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache. Die zunehmende Digitalisierung und Robotisierung des Baugeschehens hilft seit einigen Jahren jedoch immens, denn immer mehr schwere Arbeiten übernehmen Maschinen, die entweder mit leichter Hand oder per Computer gesteuert werden können.

Der Arbeits- und Fachkräftemangel wird auch insbesondere vor der Bauindustrie nicht halt machen, denn jährlich gehen immer mehr Berufstätige in Rente. Umfasst die Altersgruppe von 40 bis 49 Jahren noch mehr als 23 Millionen Menschen in Deutschland, zählen wir nur 6,2 Millionen 18- bis 24-Jährige. Den deutschen Unternehmen werden also in naher Zukunft 20 Prozent weniger Führungskräfte unter 50 Jahren zur Verfügung stehen. Eine stringente Frauenförderung ist auch in der Bauindustrie folglich eine Frage der Zukunftssicherung. Die Nachfrage nach Bauingenieurinnen ist ungebrochen hoch. Was bedeutet das für Frauen, die gern Karriere machen möchten? Optimale Voraussetzungen in der Bauindustrie! Dazu muss die Branche jedoch noch mehr nachhelfen, zum Beispiel mit role models. Zwei sehr vielversprechende Entwicklungen identifiziert hier Jutta Beeke: Die Bauindustrie sei zum einen ideal für Quereinsteigerinnen, die in der zweiten Hälfte ihres Berufslebens nochmal durchstarten wollen – „das ist erfreulich, denn da füllt die Branche eine wichtige Lücke“. Zum anderen sei der Umgang auf den Baustellen nicht mehr so rau wie früher. „Nicht nur junge Frauen, sondern auch junge Männer möchten das einfach nicht mehr“, streut Jutta Beeke ein. In diesem Punkt ist die Gleichstellung also bereits vollumfänglich aufgegangen.

Werde Teil eines erfolgreichen Teams

Mit rund 2.850 Mitarbeitern an über 60 Standorten ist die MatthäiGruppe in allen Disziplinen des Bauens erfolgreich. Entsprechend vielfältig sind die Karrieremöglichkeiten mit Bezug zu MINT-Fächern. Bewirb Dich jetzt und bau mit uns gemeinsam die Zukunft.

karriere.matthaei.de bewerbung@matthaei.de

Frauen sind in Ingenieurberufen oftmals immer noch unterrepräsentiert. Dabei gibt es für sie in Unternehmen wie TÜV Rheinland hervorragende Karriereaussichten, erklären Marina Puschkin (MP) und Dr. Gundula Stadie (GS) im Interview.

Was verstehen Sie unter „Female Empowerment“?

MP: Ich sehe das Thema grundsätzlich als wichtig an, denke aber lieber an Human Empowerment, wo der Mensch an sich unterstützt wird, seine Potenziale zu entfalten. Das betrifft ja nicht nur Frauen und entspricht viel mehr der TÜV Rheinland Mentalität.

GS: TÜV Rheinland hat einige Angebote speziell für Frauen, etwa ein Mentoringprogramm, außerdem Netzwerke wie „Initiative Chefsache“ und das European Women’s Management Development Network. Es wird viel angeboten, allerdings ist es notwendig, dass die jeweilige Mitarbeiterin es auch aktiv wahrnimmt.

Der Frauenanteil in Führungspositionen in Deutschland beträgt derzeit rund 29 Prozent. Hierzu gab es schon einige Maßnahmen, etwa Geschlechterquoten, aber man hinkt dennoch im europäischen Vergleich, wo der Schnitt bei 35 Prozent liegt, hinterher. Welche Ursachen hat das?

GS: Oftmals sind Entscheidungsgremien männerdominiert.

Dr. Gundula Stadie ist Geschäftsfeldleiterin Druckgeräte und Anlagensicherheit bei TÜV Rheinland im Geschäftsbereich Industrie Service & Cybersecurity. Sie hat an einem Mentoringprogramm speziell für Frauen teilgenommen und führt heute über 20 Mitarbeitende in der Pipelinetechnik und Raffinerie.

Das mag einige Frauen davon abhalten, sich auf Führungspositionen zu bewerben. In meinem Team sind drei Frauen, sie liefern oft andere Blickwinkel. Ich glaube, dass in unserer Branche Frauen große Chancen haben.

MP: Ich bekomme leider wenige Bewerbungen von Frauen im Bereich Sachverständigentätigkeit. Dass eine Quote das Problem löst, glaube ich nicht, aber sie macht gewisse Dogmen sichtbar. Der Schlüssel liegt meines Erachtens bei den Vorgesetzten und den Mitarbeitenden selbst. Vorgesetzte können durch richtiges Zuhören Talente fördern. Offenheit gegenüber unterschiedlichen Lösungsansätzen schafft Vertrauen und somit Raum für Entfaltung, was für alle die individuellen Chancen erhöht. Wichtig ist, dass sich Frauen darüber bewusst werden, was ihre Stärken sind, und sich trauen.

Welche Rolle kann TÜV Rheinland im Veränderungsprozess spielen? Welche Maßnahmen werden konkret angeboten, um Talente zu fördern?

MP: Eine Frage aus der regelmäßig stattfindenden Mitarbeitendenbefragung Together hat ergeben, dass sich über 80 Prozent unserer Mitarbeitenden im Bereich Diversität nicht benachteiligt fühlen. Programme wie Tough Women Mentoring funktionieren gut. Das zeigt, wie wichtig Rahmenbedingungen sind, die ein Unternehmen schaffen kann. Ich denke hier an flexible Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle, die TÜV Rheinland bietet.

GS: Die Kita am Standort Köln hilft auch, Frauen zu ermutigen, sich bei uns zu bewerben. Auch das gehört zu den genannten Rahmenbedingungen. Außerdem schreiben wir Praktika aus und versuchen, gerade weibliche Talente zu finden,

über das Studium hinaus zu binden und zu fördern.

Der MINT-Bereich bietet besonders viele Stellen sowie überdurchschnittliche Verdienste, allerdings drängen dorthin vor allem Männer. Woran liegt das und welche Maßnahmen sind hier sinnvoll?

GS: Das könnte auch an mangelnden Vorbildern liegen. Ich wollte nach dem Abitur eigentlich Mathematik und Chemie auf Lehramt studieren. Allerdings hat mein damaliger Freund mir gezeigt, was er im Maschinenbaustudium lernt, und das interessierte mich. So gesehen habe ich eher durch Zufall Maschinenbau studiert.

Marina Puschkin ist Geschäftsfeldleiterin Gebäudetechnik bei TÜV Rheinland im Geschäftsbereich Industrie Service & Cybersecurity, wo sie 18 Mitarbeitende in der Lüftungs- und Feuerlöschtechnik führt. Seit 2009 hat sie diverse Stationen durchlaufen und wurde oft durch Vorgesetzte gefördert.

MP: Vorbilder halte ich für sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass sich die Männer vordrängen, sondern dass der Weg den Frauen noch nicht in Gänze geebnet ist. MINT gilt als Männerdomäne. Umso wichtiger sollte unsere Message hiermit sein, dass TÜV Rheinland maßgeblich Wert auf Qualifikationen legt und hierfür auch gerne in seinen Mitarbeitenden investiert.

Sehen Sie Vorteile für Frauen im MINTBereich? Wenn ja, welche?

GS: Der MINT-Bereich ermöglicht interessante und vielfältige Tätigkeiten. Ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Frauen diese Fächer studieren würden.

MP: Sehr viele Vorteile! Frauen bringen Diversität in Teams. Schon durch unsere Erziehung haben wir andere Denkmuster, das differenziert die Sicht auf Dinge. Durch verschiedene Denkansätze entstehen Diskussionen. Durch Diskussion entstehen Kreativität und Diversität in den Lösungsansätzen. Das kann ein Unternehmen nur bereichern.

Denkt man an TÜV Rheinland, assoziiert man das Unternehmen schnell und direkt mit Kfz-Prüfstellen. Welche diversen Jobund Entwicklungsmöglichkeiten gibt es bei Ihnen?

GS: Wir haben fünf verschiedene Geschäftsbereiche. Neben den Kfz-Prüfstellen aus dem Bereich Mobilität auch Academy & Life Care, Produkte, Systeme und Industrie Service & Cybersecurity, in dem wir beide arbeiten. Die Sachverständigen im Bereich Industrie Service & Cybersecurity kümmern sich um die Sicherheit von Druckgeräten, Lüftungsanlagen, den Explosionsschutz, Windenergieanlagen, Werkstoffprüfung, Cybersecurity und vieles mehr. Dabei spielt das breite Technikfeld der erneuerbaren Energien eine große Rolle.

MP: Um all diese Sachverständigen effizient einzusetzen, haben wir wichtige Prozesse im Hintergrund laufen – etwa Disposition, Vertrieb, Abwicklung und so weiter. Oft erleben wir in Bewerbungsgesprächen, dass sich jemand für eine Stelle bewirbt, wir ihm oder ihr aber aufgrund seiner oder ihrer Stärken eine andere anbieten, weil wir eben sehr viele

Möglichkeiten haben, Talente bei uns aufzunehmen und zu fördern.

Die Energiekosten steigen rapide, die Ressourcen sind begrenzt und beinahe täglich gibt es neue Vorschriften im Bereich Klimaschutz. Malte Gloth, zuständig für digitale Gebäudelösungen bei Johnson Controls, spricht über das Rennen hin zur Klimaneutralität und sieht in intelligenten Technologien die Chance für Unternehmen, ihre Net-Zero-Ziele erfolgreich umzusetzen.

Gebäude sind weltweit für rund 40 Prozent aller Emissionen verantwortlich. Welchen Handlungsbedarf sehen Sie?

Unternehmen auf der ganzen Welt stehen vor der Herausforderung, klimaneutral zu werden. Einen maßgeblichen Beitrag dazu kann die Dekarbonisierung von Gebäuden leisten. Das Absenken der CO2Emissionen in der Gebäudeinfrastruktur – idealerweise auf Null – muss also das Ziel sein. Wir bei Johnson Controls sind führend, wenn es um „Net Zero Buildings“ geht. Wir begleiten die Kunden von der Zieldefinition und Potenzialermittlung über die Entwicklung und Umsetzung individueller Lösungen bis hin zur dauerhaften Sicherstellung der Klimaneutralität. Als Partner helfen wir, aktuelle Trends zu verstehen, neue Vorschriften umzusetzen und Zertifizierungsanforderungen zu berücksichtigen. Wir sind bei der Errichtung und dem Betrieb nachhaltiger Gebäude eng an der Seite unserer Kunden.

Welche Technologien stellen Sie bereit, um die Klimawende zu erreichen?

Hierbei betrachten wir sowohl die unmittelbar aus den operativen Aktivitäten entstehenden direkten Emissionen (Scope 1), die indirekten Emissionen aus dem Zukauf von Energie (Scope 2) sowie die aus der Lieferkette zugeführten Emissionen (Scope 3). Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln wir auf dieser Grundlage Konzepte hin zu „Net Zero“. Selbstverständlich unter Berücksichtigung gängiger Normen und Zertifizierungen, wie z.B. ISO 50001.

Wir bei Johnson Controls sind mit schlüsselfertigen und nachhaltigen Gebäudelösungen aus einer Hand bestens aufgestellt. Die Bandbreite unseres einzigartigen Portfolios reicht von der klassischen „Technischen Gebäudeausrüstung“ wie Heizung, Lüftung und Klimatisierung bis hin zur industriellen Kältetechnik mit innovativen, ressourcenschonenden Kälte-, Wärme- und Energielösungen.

Fortschrittliche Gebäudelösungen, die speziell auf Energieeinsparungen bei gleichzeitigem Rückgang der CO2Emissionen abzielen und den Einsatz erneuerbarer Energien vereinfachen, bringen wir unter OpenBlue Net Zero Buildings zusammen. Entscheidend ist dabei unsere prämierte IoT Plattform OpenBlue, welche die zahlreichen Betriebsmittel integriert und alle relevanten Daten zur automatisierten Ableitung und Umsetzung von Optimierungspotenzialen bündelt. Ihre intelligenten Applikationen sind KI-gestützt, lernen eigenständig aus historischen Entwicklungen und reagieren automatisch auf die Bedürfnisse ihrer Umgebung. Das kann die Gebäudeleistung optimieren, die Betriebskosten senken und das Nutzererlebnis verbessern.

Wie begleiten Sie die Reise hin zu klimaneutralen Gebäuden?

Die Bandbreite unserer Leistungen ist groß. Auf Basis einer umfassenden Analyse der vorhandenen Gebäudeinfrastruktur – dem sogenannten „Baselining“ – beraten wir unsere Kunden hinsichtlich einer energieeffizienten Modernisierung sowie eines nachhaltigen Betriebs ihrer Gebäudeinfrastruktur.

Die Umsetzung der Konzepte mit Installation und Inbetriebnahme der Lösungen sowie innovative Serviceleistungen, wie etwa vorausschauende Wartung oder Fernwartung gehören ebenso zu unserem Leistungsspektrum. Abgerundet wird das Angebot durch Finanzierungslösungen, die hohe Investitionen in monatliche Raten überführen, die sich durch die Energiekosteneinsparungen meist selbst amortisieren. Besonders spannend finde ich die weitere Entwicklung hin zu As-a-Service-Modellen, bei denen wir zusätzlich die Verfügbarkeit der einzelnen Betriebsmittel garantieren und die Verantwortung zum Beispiel für Wartung und Entstörung übernehmen. Die höchste Stufe der Partnerschaft mit unseren Kunden ergibt sich bei sogenannten „Performance Based Modellen“: Hier garantieren wir die vereinbarte Reduzierung von Emissionen und übernehmen dafür die Verantwortung.

Denken Sie, dass sich das Thema Dekarbonisierung bereits ausreichend in den Köpfen der Unternehmer festgesetzt hat?

Kein Unternehmen weltweit kommt mehr daran vorbei, sich mit dem eigenen CO2-Fußabdruck und seinem Beitrag zum Gelingen der Klimawende auseinanderzusetzen. In Zusammenarbeit mit Forrester Consulting hat Johnson Controls erst kürzlich 2.348 Führungskräfte aus 25 Ländern zum Thema Nachhaltigkeit befragt und das Ergebnis zeigt deutlich, wohin die Reise geht: Die Mehrheit hat bereits konkrete Klimaziele definiert und investiert in sichere und energieeffizientere Gebäude. 72 Prozent gaben an, dass die Umsetzung oder Weiterentwicklung ihrer Nachhaltigkeitsprogramme höchste Priorität hat.

Das „Race to Net-Zero“ ist also längst eröffnet. Johnson Controls selbst gehört laut einer Studie der Corporate Knights weltweit zu den Top 100 der nachhaltigsten Unternehmen und hat sich bis 2040 dazu verpflichtet, die Netto-Null-Emissionen in den Scopes 1 und 2 zu erreichen – zehn Jahre vor dem Ziel des Pariser Klimaabkommens. Bis 2030 möchten wir unsere betrieblichen Emissionen in den Scopes 1 und 2 um 55 Prozent und in Scope 3 um 16 Prozent senken. Denn unser Anspruch ist es, gesündere Gebäude für die Menschen zu erschaffen, um den Planeten für uns alle zu einem besseren Ort zu machen.