Lesen

Lesen

NICHT VERPASSEN:

Finanzielle Hilfe bei Krebs

Welche Möglichkeiten gibt es?

Seite 03

Welt-Lymphom-Tag

Warum Aufklärung so wichtig ist.

Seite 05

Gentherapie

Was unsere Gene über den Krebs verraten und wie das zur personalisierten Therapie beiträgt.

Seite 07

Zurück zur Normalität? Fehlanzeige!

Carolin Kotke erzählt über ihr Leben nach der Krebstherapie.

Katja Wilksch

Die Umsetzung der Kampagne hält mir immer wieder vor Augen, wie wichtig das Thema der Vorsorge im Umgang mit einer Krebserkrankung wird.

09

Langzeitüberleben bei Krebs Was weiß man eigentlich?

10

Chemo – ja oder nein?

Wann kann man sich diese Frage stellen?

11

Carsten Witte ist 34 Jahre alt. Vor zehn Jahren bekam er die Diagnose Osteosarkom, Knochenkrebs. Gezeigt hat sich die Erkrankung durch Armschmerzen. Durch CT und Biopsie kam heraus: ein Tumor im Knochen. Nach Chemotherapie und erfolgreicher OP kam der Krebs zwei Jahre später, in Form von Metastasen in der Lunge, zurück. Auch diesmal bekämpft er den Krebs erfolgreich. Wir haben ihm folgende Frage gestellt:

War das Thema Vorsorge schon immer ein Thema für dich?

Mich hat die Diagnose Knochenkrebs getroffen, als ich 24 Jahre alt war. In dem Alter hat man alles im Kopf, aber ganz sicher nicht die Erkrankung Krebs oder das Thema Vorsorge. Hinzu kommt, dass es für dieses Alter gar keine Angebote zur Vorsorge gibt. Natürlich kann man sich selbst den Hoden abtasten, aber wer tut das schon – besonders in dem Alter? Damals war ich Zeitsoldat und habe mich gefühlt wie ein Halbgott – mich haut nichts um, ich war total unbeschwert. Ich bin mit meinem Leben eher verschwenderisch umgegangen, habe alles als gegeben und normal angesehen. Ich hatte keine Ziele, keine Perspektiven, habe in den Tag hinein gelebt. Ich wusste gar nicht so recht, warum ich hier bin.

Mir hat die Erkrankung ganz viel Lebensqualität gegeben. Denn jetzt, wo ich alles hinter mir habe, genieße ich das Leben viel mehr als vorher – ich weiß alles mehr zu schätzen. Ich habe eine Aufgabe, eine Fülle im Leben bekommen: Ich habe das Abitur nachgeholt, studiert und bin jetzt Gesundheitspädagoge und Psychoonkologe. Zudem engagiere ich mich ehrenamtlich für yeswecan!cer. Der Krebs hat meinem Leben einen Sinn gegeben. Dieses „Mich trifft es schon nicht“ hatte ich damals zu 100 Prozent, doch jeden kann es treffen und daher sollte auch jeder das Leben feiern. Keiner weiß, wie lange er es kann – der Krebs und viele andere Krankheiten kennen kein Alter.

Mehr Mutmacher:innen finden Sie unter yeswecan-cer.org oder yeswecan-cer.org/ die-yes-app

Dilek Skrabania ist 34 Jahre alt. Bis zu ihrer Krebserkrankung arbeitete die gelernte Heilerziehungspfleger in einem Kindergarten. Da ihr auch die Milz entfernt wurde (Asplenie) durfte sie nicht mehr mit Kindern arbeiten. So kam sie zu yeswecan!cer. Nach der Diagnose Magenkrebs lebt die 34-jährige Dilek Skrabania ohne Magen. Wir haben ihr folgende Frage gestellt:

Wann ist kämpfen für dich keine Option mehr? Diese Frage stellt sich nicht. Denn zu kämpfen gegen den Krebs ist für mich nie eine Option gewesen. In Bezug auf die Krankheit Krebs finde ich diesen Begriff vollkommen unangebracht, weil ich gegen etwas ankämpfe, das ich nicht sehe. Es ist zu abstrakt. Niemand steht da mit dem Schwert, gegen den ich kämpfen könnte, daher finde das Wort sehr schwierig. Keiner, der an Krebs erkrankt ist, kann dagegen ankämpfen.

Die Aufforderung, den Krebs zu bekämpfen, setzt die Erkrankten unnötig unter Druck. Sie können sich operieren, sich bestrahlen lassen, eine Chemo machen, sich auf ihre Ärzte verlassen, die Ernährung umstellen etc. Aber kämpfen? Ob jemand kämpft oder sich als Kämpfer sieht, interessiert den Krebs am Ende nicht. Ich habe viele Freundinnen, die gekämpft haben und trotzdem gestorben sind. Da nützt auch eine optimistische Grundhaltung nichts. Die positivsten Menschen wie die depressivsten sterben an Krebs. Denn

wer kämpft, kann auch verlieren. Es heißt ja immer: Sie oder er hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Doch das sehe ich anders: Wer stirbt, hat gewonnen, denn mit ihm stirbt auch der Krebs. Daher ist „kämpfen“ ein Wort, mit dem ich nicht konform gehe. Andere bezeichnen sich gern als Krebskrieger. Wenn es ihnen hilft oder Kraft gibt, finde ich es vollkommen okay. Doch ich bin keine Kämpferin, unter keinen Umständen. Würde ich nur kämpfen, könnte ich nicht leben. Daher habe ich das Wort „Kampf“ durch den Begriff „Akzeptanz“ ersetzt. Ich akzeptiere, dass der Krebs und ich zusammen in diesem Körper leben. Ich bin gespannt, wie lange noch. Diese Haltung macht mich gelassener, auch im Hinblick darauf, wie sich irgendwann mein Sterben gestaltet. Aber ich möchte leben. Dafür muss ich sehen, wie ich meinen Körper mit genügend Nahrung versorge. Zu Essen ist für mich mit großen Schmerzen verbunden. Hier suche ich nach einer Lösung. Aber ich kämpfe nicht.

Laut der aktuellen Krebs-Studie des Robert-Koch-Instituts erkrankt im Laufe seines Lebens fast jeder Zweite an Krebs. Eine solche Diagnose belastet physisch, psychisch und teils auch finanziell sehr stark. Neuartige Versicherungen speziell für Krebserkrankungen sollen im Ernstfall helfen. Warum so etwas sinnvoll sein kann, zeigen wir im folgenden Beitrag auf.

Dank rasanter Fortschritte in der Medizin steigen auch die Heilungschancen bei einer Krebserkrankung. Die Betroffenen wollen in der Regel alle Chancen ergreifen, um wieder gesund zu werden. Doch gerade neue Therapieformen sind teuer und werden teils nicht von der Krankenkasse übernommen. Aber auch kleinere Ausgaben für z.B. Verbandsmaterial nach Operationen, immunstärkende Arzneimittel oder Zuzahlungen für Medikamente können sich schnell zu einer unerwarteten Kostenbelastung aufsummieren. Hinzu kommt, dass dem Großteil der Krebserkrankten während der Therapie nur ein Krankengeld zur Verfügung steht.

Krankenkasse reicht nicht immer

Laut Sozialgesetzbuch müssen die Krankenkassen die Kosten für Therapieformen übernehmen, die „ausreichend, zweckmäßig und

wirtschaftlich“ sind. Alternative und ergänzende Behandlungsformen von Krebs sind darin nicht immer enthalten. Ein Beispiel ist die Immuntherapie, in der das körpereigene Immunsystems dazu mobilisiert wird, getarnte Krebszellen aufzuspüren und zu bekämpfen. Auch wenn damit bereits bahnbrechende Erfolge erzielt werden konnten, zahlt die

Krankenkasse oft nur bei bestimmten Krebsformen und das auch nur dann, wenn bereits alle anderen Optionen ausgeschöpft sind. Dieselben Regeln gelten gleichfalls für die Kostenübernahme einer Gentherapie, die bis zu 300.000 Euro kosten kann. Auch Kosten für onkologische Spezialisten, führende Experten oder im Ausland ansässige Ärzte sind nicht automatisch von den Krankenkassen abgedeckt.

Andere Kostenfaktoren

Auch der krankheitsbedingte Verdienstausfall kann zu finanziellen Engpässen führen. Bei länger anhaltender Arbeitsunfähigkeit greift das Krankentagegeld, welches nur einen Teil des Gehaltes abdeckt. Um den aktuellen Lebensstil aufrecht zu erhalten oder notwendige Anschaffungen zu ermöglichen, kann das fehlende Gehalt zu einem unerwarteten Problem werden.

Krebsversicherungen bieten finanzielle Unterstützung

Je nach Versicherung beträgt die Auszahlung bei Diagnose Krebs bis zu 100.000 Euro. Die Auszahlung erfolgt einmalig und steht dem Versicherten für die freie Verwendung zur Verfügung. Manche Krebsversicherungen enthalten neben der Geldleistung auch noch Zusatzleistungen wie beispielsweise eine medizinische und psychologische Beratung. Während der Erkrankung steht den Versicherten dann eine persönliche Betreuung zur Verfügung, die bei der Koordination der Therapien unterstützt, medizinische Fragen beantwortet und psychologische Hilfestellung leistet. Da in der Regel bereits erkrankte Personen keine Krebsversicherung mehr abschließen können, ist es umso wichtiger rechtzeitig vorzusorgen. Mit den genannten Leistungen bietet eine Krebsversicherung so eine sinnvolle Prävention für den Ernstfall.

Jetzt vorsorgen und für den Ernstfall „Diagnose Krebs“ finanziell absichern! Zusätzlich steht Ihnen eine medizinische und psychologische Betreuung zur Verfügung.

Mehr Infos: www.nuernberger.digital oder telefonisch unter 0800 531-8119 oder bei einem unserer Berater in Ihrer Nähe

Bis zu 100.000 EUR absichern!

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit der José Carreras Leukämie-Stiftung entstanden.

Ein Gespräch mit Liesbeth Coeckelberg (35) und Stefaan Van Gool, MD, PhD, Facharzt für pädiatrische Hämato-Onkologie mit dem Schwerpunkt Hirntumoren, am Immun-Onkologischen Zentrum Köln (IOZK), über ihren Kampf gegen einen bösartigen Gehirntumor, die letzte Hoffnung Immuntherapie und das Entstehen von neuem Leben.

Bei Ihnen wurde vor ein paar Jahren ein Glioblastom diagnostiziert, es zählt zu den tödlichsten Krebsarten. Können Sie kurz diese Zeit der Diagnose und ersten Therapie beschreiben?

Stefaan Van Gool

Hämato-Onkologie am Immun-Onkologischen Zentrum Köln (IOZK)

Liesbeth Coeckelberg: Ich hatte 2016 mehrere epileptische Anfälle, die Ärzte jedoch nicht ernst nahmen. Erst ein Neurologe wurde hellhörig. Man entdeckte einen Tumor im Kopf mit Grad 4, also mit höchstem Schweregrad. Das war natürlich ein Schock. Die Ärzte gaben mir eine Lebenserwartung von ein, zwei Jahren und starteten eine Radio- und Chemotherapie. Meine Eltern, bei denen ich damals noch wohnte, sind genauso wie ich erst mal positiv eingestellt, was bei einem solchen Befund natürlich schwerfällt. Dennoch wollten wir den Kampf aufnehmen. Neben der Therapie stellten sich die ersten Nebenwirkungen ein, wie Müdigkeit oder Gewichtsverlust, die meine Lebensqualität erheblich einschränkten. Leider stellten die Ärzte während der Therapie fest, dass meine Blutwerte nicht in Ordnung waren. Es war notwendig, zwischen den einzelnen Blöcken der Chemo eine längere Pause einzulegen, weil ich die Therapie nicht vertragen habe und sogar mein Knochenmark geschädigt wurde. Es gab keine alternative Therapie bei uns hier in Belgien, aber warten war für mich natürlich auch keine Option. Wir haben daher selbst recherchiert und das IOZK in Deutschland gefunden.

Auf welchen Ansatz setzen Sie in Ihrem Zentrum?

Stefaan Van Gool, MD, PhD: Etablierte Therapien zielen darauf ab, durch Operationen oder Medikamente den Tumor zu vernichten – oft verbunden mit schweren Nebenwirkungen für die gesunden Zellen und das Immunsystem. Die IOZK-Immuntherapie nutzt und stärkt dagegen das patienteneigene Abwehrsystem spezifisch im Kampf gegen den Krebs. Sie aktiviert nachhaltig das Immunsystem gegen neu wachsende Krebszellen – gesunde Zellen werden dabei aber nicht zerstört. Wichtig ist außerdem: Jeder Tumor ist in seinem Wachstum dynamisch. Jede Krebserkrankung ist anders und bedarf einer differenzierten Analyse und einer persönlich zugeschnittenen Behandlung. Daher planen wir für jeden Patienten eine individuelle IOZK-Immuntherapie und erstellen einen abgestimmten Behandlungsplan. Die Basis bildet eine umfassende Laboranalyse des Immunsystems. Auf dieser Grundlage entscheidet unser

Ärzteteam, welche Behandlungsmethode und Folgebetreuung am besten geeignet sind. So sind wir auch bei Liesbeth vorgegangen. Wir haben sie mit einer Immuntherapie und einer Elektrohyperthermie behandelt. Sie erhielt eine Ersttherapie mit einem Impfzyklus von acht Tagen und nach drei Wochen diesen Zyklus erneut. Modulierte Elektrohyperthermie erzeugt durch Radiowellen eine Erwärmung und Reizung von Tumorzellen, ohne das umliegende gesunde Gewebe zu beeinträchtigen. Die Tumorzellen zeigen dadurch auf ihrer Oberfläche bestimmte Gefahrensignale, die ebenfalls die Immunreaktion provozieren und verstärken.

Wie haben Sie die Behandlung wahrgenommen und wie geht es Ihnen inzwischen? Liesbeth Coeckelberg: Zu Beginn ging es mir nicht besser, aber wenigstens auch nicht schlechter. Ich war noch sehr müde. Irgendwann konnte ich jedoch eine Entwicklung sehen. Die Therapie war dann tatsächlich erfolgreich und ich bin tumorfrei. Es gibt eine Vollremission, allerdings nach wie vor Nachuntersuchungen. Ich war irgendwann fit genug, wieder Sport zu machen. Heute bin ich wieder als Lehrerin tätig, habe einen Freund und wir haben sogar gemeinsam ein Baby bekommen. Stefaan Van Gool, MD, PhD: Unsere Therapie ist, wie gesagt, so angelegt, dass der Körper selbst die Tumorzellen erkennt, sie aktiv bekämpft und im Wachstum hemmt. Nur so konnte im Fall von Liesbeth mit ihrem Kind sogar neues Leben entstehen. Die Medizin sollte sich stärker solchen neuen Wegen öffnen, denn es gibt erfolgreiche Alternativen zur Standardtherapie. Man sollte es zudem nicht den Patienten überlassen, dass sie, wie bei Liesbeth, selbst danach recherchieren, so vorbildlich das auch sein mag. Die Ärzte müssen hier zusammen mit ihren Patienten nach Alternativen suchen, die wissenschaftlich fundiert sind. Für den jeweiligen Patienten kann schließlich Leben oder Tod davon abhängen.

Welche Botschaft haben Sie nach der Therapie für andere Betroffene?

Liesbeth Coeckelberg: Andere Betroffene haben mir bereits berichtet, dass mein positives Beispiel sie motiviert. Wichtig ist, mit positiven Gedanken Kraft zu finden. Ich gebe solche Interviews bewusst, weil ich andere ermutigen möchte, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Ein Gespräch mit Prof. Dr. med. Uwe Platzbecker, Direktor der Klinik und Poliklinik für Hämatologie, Zelltherapie und Hämostaseologie, Universitätsklinikum Leipzig.

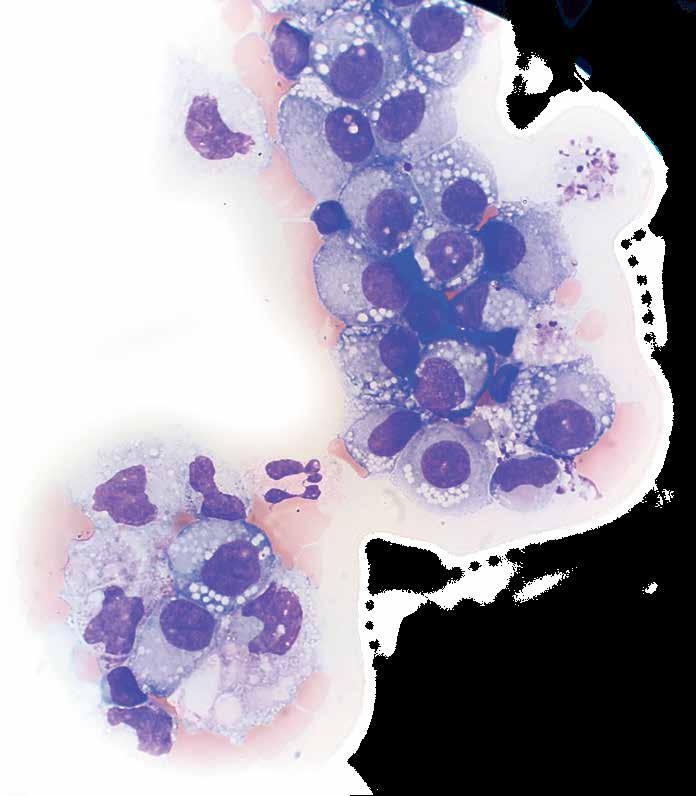

Mediziner wissen heute, dass Blutkrebs durch erworbene genetische Veränderungen einer Blutstammzelle entsteht. Vor diesem Hintergrund entwickeln sich die modernen Therapien gegen Leukämie und verwandte bösartige Bluterkrankungen weiter. „Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.“ ist das Ziel von Stifter und Startenor José Carreras. Er erkrankte selbst an Leukämie und gründete 1995 aus Dankbarkeit für seine Heilung die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Mit diesem Ziel von José Carreras vor Augen, wo steht heute die Wissenschaft?

Prof. Dr. med. Uwe Platzbecker

Direktor der Klinik und Poliklinik für Hämatologie, Zelltherapie und Hämostaseologie, Universitätsklinikum Leipzig

Im Vergleich mit der Behandlungssituation vor 20 Jahren sind wir dem Ziel deutlich nähergekommen. Es gibt inzwischen Leukämieformen, darunter die chronische Leukämie, die ohne Chemotherapie geheilt werden können. Zudem verstehen wir immer besser, wie sich Leukämiezellen entwickeln, vermehren und wie sie funktionieren. Auch können wir durch genetische Charakterisierungen bereits Vorstufen von Leukämien besser erkennen und damit einordnen. Auf dieser Basis entwickelt sich aktuell die sogenannte Präzisionsmedizin. Das Ziel ist, dass keine allgemein wirkenden Chemotherapien eingesetzt werden müssen, die auch gesunde Zellen zerstören. Vielmehr werden Leukämiezellen gezielt angegriffen und unschädlich gemacht. Wie funktionieren die gezielten Therapien? Leukämien entstehen aufgrund komplexer genetischer Veränderungen, sodass sich Leukämiezellen unkontrolliert vermehren können. Dabei werden bestimmte Eiweiße aktiviert, die von selbst nicht mehr abgeschaltet werden können. Zum Teil können diese „Schaltkreise“ mit Medikamenten gehemmt und damit die Leukämien gezielt behandelt werden. Doch Leukämien können sich anpassen und alternative „Schaltkreise“ für ihr Zellwachstum nutzen. Künftig möchten wir mit neuen molekularen Methoden diese komplexen „Schaltkreise“ aufdecken und mit zielgerichteten Medikamenten unterbrechen. Dazu bedarf es dann zum Teil verschiedener Angriffspunkte. Und genau hierbei gibt es die aktuell größte Dynamik in der wissenschaftlichen Entwicklung: Das sind die Immun- und Gentherapien. Zum einen kann das Immunsystem gezielt aktiviert und zum anderen können die eigenen Immunzellen „sehend“ für Leukämiezellen gemacht werden; das heißt, dass sie diese erkennen und zerstören können. Eine solche „CAR-T-Zell-Therapie“ ist bereits für manche Patienten mit fortgeschrittener Leukämie in vielen Zentren in Deutschland verfügbar. Die Vision dabei ist, zukünftig bei einigen Leukämieformen auf die Knochenmark- bzw. Stammzelltransplantation verzichten zu können.

Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung fördert seit 1995 wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur- und Sozialprojekte. Wer mehr dazu erfahren möchte: carreras-stiftung.de

Spendenkonto

Konto: 319 96 66 01

BLZ: 700 800 00

Am 15. September findet wie jedes Jahr der World Lymphoma Awareness Day (WLAD) statt. Er ist der Sensibilisierung für das Lymphom gewidmet, eine immer häufiger auftretenden Krebserkrankung.

Das Lymphom ist eine eher weniger bekannte Krebsart und Patienten stehen vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Sie verlassen sich während ihrer gesamten Krebserfahrung auf die Unterstützung eines Teams von Fachleuten und persönlichen Verbindungen. COVID-19 hat den Zugang zur fachlichen Unterstützung auf vielen Ebenen für Lymphombetroffene fast unmöglich gemacht, dabei weiß jeder ob der Dringlichkeit einer rechtzeitigen ärztlichen Behandlung für betroffene Krebspatienten. Ein Zustand, den sich kein Betroffener leisten kann.

Wofür auch das diesjährige Motto des Aktionstages steht: We Can’t Wait –ein dringender Aufruf zum Welt-Lymphom-Aufklärungstag 2021. Menschen auf der ganzen Welt haben aufgrund der Pandemie noch immer einen eingeschränkten Zugang zu medizinischem Fachpersonal. Zudem zögern sie, einen Arzt aufzusuchen, wenn Symptome auftreten. Deshalb wurden weniger Diagnosen gestellt und infolge dessen wird erwartet, dass Krebs erst im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wird.

Mehr Informationen finden Sie unter: lhrm.de lymphomacoalition.org

Wir können es kaum erwarten, uns um unsere eigene Gesundheit zu kümmern. Wenn Sie Anzeichen oder Symptome eines Lymphoms bemerken, zögern Sie nicht und sprechen Sie mit Ihrem medizinischen Team.

Wir können es kaum erwarten, Lymphome zu diagnostizieren und zu behandeln. Es wurden Entscheidungen getroffen, um Gesundheitssysteme zu unterstützen, von denen Patienten betroffen waren, aber es ist an der Zeit, die Standardbehandlungspraktiken sicher wieder aufzunehmen.

Wir können es kaum erwarten, Menschen mit Lymphomen zu unterstützen. Wenn Sie können, melden Sie sich bitte freiwillig oder unterstützen Sie Ihre lokale Organisation – wir brauchen Ihre Hilfe.

Quelle: lymphomacoalition.org FOTO: SHUTTERSTOCK

Weltweit werden jedes Jahr mehr als 735.000 Menschen mit Lymphomen diag-

2 Hauptarten von Lymphomen: Hodgkin-Lymphom (HL) Non-Hodgkin-Lymphom (NHL)

Das Hodgkin-Lymphom entsteht, wenn bestimmte Zellen des lymphatischen Gewebes, insbesondere die B-Lymphozyten, infolge von Veränderungen im Erbgut entarten („Hodgkin-Zellen“). Beim Hodgkin-Lymphom lassen sich in befallenen Lymphknoten und Organen unter dem Mikroskop sogenannte Reed-Sternberg-Riesenzellen nachweisen. Das Hodgkin-Lymphom ist sehr gut therapierbar und hat heutzutage eine Heilungschance von über 90 Prozent.

Non-Hodgkin-Lymphome sind der Sammelbegriff für mehr als 80 unterschiedliche Lymphomarten, die alle einer besonderen Therapie bedürfen und meistens chronisch oder auch tödlich verlaufen können, weshalb eine schnelle und richtige Diagnose unabdingbar ist.

Einige Symptome des Lymphoms sind schwierig zu erkennen und können als alltägliche Erkrankungen oder Infektionen verkannt werden. Folglich wird das Lymphom „versteckter“ oder „stumbezeichnet. Deshalb ist es besonders wichtig, richtig diagnostiziert und/ oder beobachtet zu werden.

Die markantesten Symptome sind: Schmerzfreie Schwellung: im Nacken, unter der Achsel oder in der Leiste

Nächtliche Schweißausbrüche

Unerklärliches Fieber

Gewichtsverlust und Müdigkeit

Husten oder Kurzatmigkeit

Anhaltendes Jucken am ganzen Körper

Im Jahr 2016 erkrankten in Deutschland rund 20.000 Personen an einem NonHodgkin- oder einem Hodgkin-Lymphom. Betroffene Frauen sind im Mittel bei der Diagnose 72 und Männer 70 Jahre alt.

Moderne Krebstherapien setzen zunehmend das körpereigene Immunsystem im Kampf gegen bestimmte Krebserkrankungen ein. Ein relativ junger Ansatz ist die CAR-T-Zelltherapie. Für Prof. Dr. med. Wolfgang Bethge, Stellvertretender Ärztlicher Direktor der Abteilung Innere Medizin II und Leiter des Zentrums für Klinische Studien ZKS Tübingen, stellt sie eine wichtige Behandlungsoption bei bestimmten Blutkrebsformen dar. Text Benjamin Pank

Bei CAR-T-Zelltherapien werden körpereigene Zellen eingesetzt. Was ist das Besondere an der Therapie? Es werden patienteneigene Immunzellen, sogenannte T-Zellen, genetisch so modifiziert, dass sie spezifisch ein bestimmtes Oberflächenprotein auf Zielzellen erkennen, sodass sie die Zielzellen/Tumorzellen angreifen und zerstören können.

Wie läuft eine CAR-T-Zelltherapie ab? Dazu müssen ausreichend T-Zellen aus dem Blut des Patienten gesammelt werden. Danach werden die Zellen in der Herstellungsstätte aufgereinigt, genetisch verändert und vermehrt. Nach Qualitätskontrollen erhält das zugelassene, qualifizierte Behandlungszentrum die Zellen

tiefgefroren zurück. Vor Gabe der aufgetauten CAR-T-Zellen erhält der Patient eine Chemotherapie zur Lymphodepletion, sodass sich die CAR-T-Zellen nach der Gabe im Körper ausbreiten und vermehren können.

Welche Patienten können aktuell behandelt werden?

Derzeit ist die CAR-T-Zelltherapie bei bestimmten Formen von aggressivem Lymphdrüsenkrebs sowie zur Behandlung einer bestimmten Form der Leukämie zugelassen. Die Behandlung erfolgt nur an spezialisierten und zertifizierten Zentren.

Welche Chancen kann eine CAR-T-Zelltherapie eröffnen? Mit diesem Ansatz kann Patienten, die

nach Therapieversagen bei einer Leukämie oder einem aggressiven Lymphom kaum noch Behandlungsmöglichkeiten haben, wieder eine Therapie mit einer potenziellen Aussicht auf Langzeitremission angeboten werden.

Worauf ist bei einer CAR-T-Zelltherapie hinsichtlich eventuell auftretender Nebenwirkungen zu achten? Bei einer CAR-T-Zelltherapie kann es zu schwerwiegenden und lebensbedrohlichen Nebenwirkungen kommen. Insbesondere kann es nach Gabe der Zellen zu einem sogenannten Zytokinsturm, einer ausgeprägten Reaktion mit Fieber und Kreislaufreaktion, und zu neurologischen Nebenwirkungen kommen. Zudem ist das Immunsystem über

längere Zeit eingeschränkt, da CAR-T-Zellen auch die Zahl gesunder Immunzellen vermindern können. Darüber hinaus sind weitere Nebenwirkungen möglich.

Was bedeutet es für Sie, wenn Sie Patienten mit zuvor limitierten Behandlungsmöglichkeiten nun eine Therapieoption anbieten können? Die CAR-T-Zelltherapie ist eine der großen Entwicklungen der letzten Jahre. Wir behandeln teilweise Patienten, die sonst keine längere Überlebenschance mehr hätten. Jeder Patient, dem wir dadurch die Perspektive auf ein längeres Leben ermöglichen können, motiviert uns, diese Behandlungsform bei weiteren onkologischen Erkrankungen zu erforschen.

Prof. Dr. med. Wolfgang Bethge Universitätsklinikum Tübingen

Mehr Informationen finden Sie unter: onkologie-imwandel.de

Man möchte meinen, dass nach einer erfolgreichen Krebstherapie so langsam wieder die normale Realität einkehrt. Doch leider ist dem nicht so! Zu gern würde man mit diesem Kapitel abschließen, doch immer wieder holt der Krebs einen ein und Entscheidungen müssen getroffen werden, die unser ganzes Leben bestimmen.

Und auch wenn ich heute dankbar für das neue Bewusstsein für mich und meinen Körper und die noch engere Beziehung zu meinem Freund bin, hätte ich vor manchen Entscheidungen lieber nicht gestanden. Mein Freund und ich waren schon vor meiner Brustkrebsdiagnose seit einigen Jahren zusammen und so stand die Frage, ob wir jetzt überhaupt noch gemeinsame Kinder haben können, immer wieder im Raum. Hinter mir lagen Chemotherapie und Bestrahlung, und Maßnahmen wie das Einfrieren von Eizellen wurden nicht vorgenommen, da damals keine Zeit dafür blieb. Zudem hatte ich einen hormonrezeptorpositiven Brustkrebs, durch den ich mich nach der Therapie direkt in einer Antihormontherapie und damit in den Wechseljahren befand. Aber immer wieder gibt es tolle Erfolgsgeschichten von Frauen, die trotz Chemotherapie und durch Pausierung der Antihormontherapie schwanger werden und sich ihren Kinderwunsch erfüllen. Doch eine Frage, die mich mehr als die „Kann ich überhaupt schwanger werden“-Frage beschäftigt hat, war die Frage, ob ich überhaupt schwanger werden darf oder sollte. Leider habe ich in dieser Hinsicht eine wirklich sehr ungünstige Kombi erwischt: Mein Tumor war zu 100 Prozent hormonrezeptorpositiv und hinzu kommt eine BRCA1-Genmutation. Ist es also sinnvoll, seinen Hormonhaushalt mit einer Schwangerschaft sogar noch zu pushen und so vielleicht noch vorhandene Schläferzellen zu wecken? Leider gibt es hierzu keine klare Studienlage. Fakt ist, dass ich mein Wiedererkrankungsrisiko mit einer Schwangerschaft erhöhen würde und die BRCA1Mutation mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit sogar auch an das Kind weitergeben könnte. Mit dieser Mutation hat man laut aktuellem Stand eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit an Brustkrebs sowie eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit an Eierstockkrebs zu erkranken. So stand bereits fest, dass ich mit spätestens 40 meine Eierstöcke entfernen lassen sollte, um mein Krebsrisiko so gut es geht zu reduzieren. Doch was, wenn ich mich jetzt schon dazu entschließe? Entscheidungen und Fragen, die mich über Monate hinweg quälten. Mein Freund und ich wollten immer Kinder haben. Was also, wenn ich mich dagegen entscheide? Was, wenn ich keine Kinder kriegen kann und mein Freund mich verlässt? So viele Fragen, die in meinem Kopf umherschwirrten und nicht nur mein, sondern unser zukünftiges Leben komplett beeinflussen würden. Und ich möchte nicht behaupten, dass mir diese Entscheidung leicht fiel, doch am Ende bin ich ein sehr rationaler Mensch. Von Beginn an kommunizierte ich den Ärzten, dass ich nicht die leichteste und schonendste

Carolin Kotke ist bereits mit 29 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Heute ist sie Ernährungscoach und macht sich als Brustkrebs-Aktivistin stark und möchte mit ihren Erfahrungen anderen Menschen helfen. Auf Instagram und ihrem Blog berichtet sie über ihre Krebstherapie und das Leben nach dem Krebs und gibt ganz unter dem Motto „eat well, feel better“ hilfreiche Ernährungstipps für mehr Wohlbefinden.

Variante wählen möchte, sondern die sicherste! So habe ich bereits auch meine Brüste im Kampf gegen den Krebs abgegeben und entschied nach langen Gesprächen mit meinem Freund nun auch, dass es die sicherste Variante, nicht noch einmal neu an Krebs zu erkranken, wäre, mich auch von meinen Eierstöcken zu verabschieden. Eine Entscheidung, die eigentlich nicht ich und auch nicht wir getroffen haben. Sondern die Entscheidung, keine eigenen Kinder bekommen zu können, hat uns der Krebs leider abgenommen.

Die Ovarektomie, also die Entfernung meiner Eierstöcke, war dann ein relativ kleiner und unkomplizierter Eingriff. Über eine Bauchspiegelung wurden die Eierstöcke entfernt und bereits nach einer Stunde war alles vorbei und am nächsten Tag durfte ich das Krankenhaus bereits verlassen. Und auch wenn ich Angst vor Nebenwirkungen, wie der Verschlimmerung meiner Wechseljahresbeschwerden, hatte, ändert sich nicht viel.

Dadurch, dass ich mich eh schon seit anderthalb Jahren in der Antihormontherapie befand und regelmäßig die Zoladex-Spritze bekam, die die Östrogenproduktion in meinen Eierstöcken verhinderte, blieb alles unverändert. Nur weiß ich jetzt eben mit ziemlich hoher Sicherheit, dass ich keine eigenen Kinder mehr bekommen werde, und

habe dies akzeptiert. Auf der einen Seite gibt es noch immer ganz wundervolle Möglichkeiten wie eine Adoption und auf der anderen Seite kann ich noch immer die coole Tante Caro sein. Und am Ende sind mein Freund und ich uns sicher: Das Wichtigste ist es, dass ich hier noch immer unter uns weile und dass es mir gut geht. Und das tut es! Meine Therapie ist mittlerweile drei Jahre her, die Ovarektomie ein Jahr und mein Körper hat sich dank meiner guten Ernährung super erholt und mir geht es so gut wie schon seit Langem nicht mehr.

Die Entscheidung, keine eigenen Kinder bekommen zu können, hat uns der Krebs abgenommen.

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau. In Deutschland erkranken jährlich etwa 70.000 Frauen. Bei einem Viertel der Patientinnen sind schon vermehrt Brustkrebsfälle in der Familie aufgetreten, was auf eine genetische Ursache hinweisen kann. In fünf bis zehn Prozent der Fälle lässt sich eine krankheitsauslösende Genveränderung nachweisen. Die bekanntesten Gene sind BRCA1 und BRCA2.

Trägerinnen dieser mutierten Gene erkranken etwa zwanzig Jahre früher an Krebs und das Risiko, im Laufe ihres Lebens zu erkranken, liegt bei fünfzig bis achtzig Prozent. Zudem besteht ein weiteres Risiko (zehn bis vierzig Prozent) an Eierstockkrebs zu erkranken. Ratsuchende und Betroffene mit familiärer Hochrisiko- und Risikosituation und deren Verwandte sollten an spezialisierten Zentren genetisch und klinisch beraten werden. Diese Beratung umfasst ein klinisch-genetisches Beratungsgespräch, Durchführung genetischer Test, Analyse der Testergebnisse und die klinische Weiterbetreuung.

Dass eine gründliche Diagnose und ein Behandlungskonzept erstellt werden, ist sicherlich erst einmal das Wichtigste, aber nicht alles, weiß Traudl Baumgartner, Vorsitzende des BRCA-Netzwerk e.V.– Hilfe bei familiären Krebserkrankungen: „In der Erkrankungssituation ist es eine große Hilfe, seine Nöte mitteilen zu können und durch die Erfahrungen anderer Stärkung zu erfahren.“ Hier

setzen Selbsthilfegruppen an, von denen es mittlerweile sehr viele gibt.

„Nicht immer können nahestehende Menschen mit den Fragen und Sorgen der Betroffenen gut umgehen. Es kann sein, dass man in dieser Situation jemanden braucht, der/die selbst in dieser oder einer ähnlichen Situation war und möchte wissen, welche Möglichkeiten es jenseits medizinischer Maßnahmen gibt, das Ganze zu verarbeiten“, so Frau Baumgartner weiter.

Wenn der Krebs in den Genen liegt, geht es bei der eigenen Erkrankung nicht mehr nur um sich selbst, sondern auch um enge Verwandte, die eigene Familienplanung und die nächsten Generationen. „Hier geht es nicht nur um den Umgang mit der Erkrankung, sondern oft im Vorfeld darum, mit dem Risiko umzugehen. Mit den Erfahrungen und Überlegungen anderer fällt es oft leichter, den eigenen Weg zu finden“, erklärt Frau Baumgartner abschließend.

Im Rahmen der Regelversorgung wird eine genetische Diagnostik der BRCA1/2-Gene folgenden Patientinnen bzw. Ratsuchenden angeboten:

Mind. drei Frauen mit Brustkrebs, unabhängig vom Alter

Mind. zwei Frauen mit Brustkrebs, davon eine vor dem 51. Geburtstag

Mind. eine an Brustkrebs und min. eine an Eierstockkrebs erkrankte Frau

Mind. eine an Brust- und Eierstockkrebs erkrankte Frau

Mind. zwei Frauen mit Eierstock/ Eileiterkrebs oder primärem Bauchfellkrebs, unabhängig vom Alter

Mind eine Frau mit Brustkrebs vor dem 36. Geburtstag

Mind. eine Frau mit beidseitigem Brustkrebs, der erste vor dem 51. Geburtstag

Mind. ein Mann mit Brustkrebs und eine Frau mit Brust- und/oder Eierstockkrebs, unabhängig vom

Alter

Mind. eine Frau mit tripplenegativem Brustkrebs vor dem 50. Geburtstag

Mind. eine Frau mit Eierstockkrebs vor dem 80. Geburtstag

Vorhersagende (prädiktive)

Testung bei bekannter Mutation in der Familie

Quelle: brca-netzwerk.de/familiaerekrebserkrankungen/brustkrebs/ursacherisikofaktoren-und-einschlusskriterien/

Genmutationen können das Entstehen von Krebs begünstigen. Um herauszufinden, ob bestimmte zielgerichtete Krebstherapien infrage kommen, und um diese individuell zu planen, setzt die moderne Krebsmedizin auch auf diagnostische Gentests.

Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa eine halbe Million Menschen an Krebs.1 Kein Krebs gleicht dem anderen – jeder Krebs ist individuell, sowohl seine Ursachen als auch sein Verlauf. Seine Behandlung sollte deshalb genauso individuell sein. Bei komplexen Erkrankungen wie Krebs gilt nach wie vor: Je früher dieser erkannt wird und je besser man sein Wesen kennt, desto besser sind die Aussichten dafür, dass die Behandlung anschlägt und der Krebs bestenfalls geheilt wird.

Was haben Gene mit Krebs zu tun?

Unsere DNA trägt unser Erbgut. Ihre einzelnen Abschnitte nennt man Gene. Sie liefern die Pläne für den Aufbau bestimmter Stoffe in unserem Körper. Gene können aus verschiedenen Gründen Schaden nehmen. Gelingt es den Reparaturmechanismen der Zelle nicht, diesen zu beheben, kommt es mitunter zur Veränderung des Gens. Ist diese Veränderung von Dauer, spricht man von einer Genmutation. Sind davon zum Beispiel Gene betroffen, die das Wachstum der Zellen vorschreiben, kann unkontrolliertes Zellwachstum die Folge sein – eine sogenannte Geschwulst (Tumor) entsteht. Sie kann gutartig oder bösartig sein, also benachbartes Gewebe entweder nur verdrängen oder in benachbartes Gewebe hineinwachsen und es zerstören sowie schlimmstenfalls dabei auch Absiedlungen (Metastasen) an anderen Orten im Körper bilden. Bösartige Tumore bezeichnet man gemeinhin als „Krebs“.

Ein Mechanismus der Zelle zur Reparatur der DNA, insbesondere sogenannter DNA-Doppelstrangbrüche, ist die homologe Rekombinationsreparatur (HRR). An ihr beteiligen sich viele Gene, unter anderem BRCA-Gene. Genmutationen können die HRR stören, dann liegt eine homologe Rekombinationsdefizienz (HRD) vor. So hat zum Beispiel nahezu jede zweite Patientin mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs Zeichen einer HRD im Tumor.

Welche Rolle spielt das Wissen um Genmutationen bei der Krebsbehandlung?

Nach der Krebsdiagnose können diagnostische Gentests Aufschluss über das individuelle Wesen des Krebses und die an seinem Entstehen möglicherweise beteiligten Gene bringen. Das Wissen kann bei der Entscheidung für oder wider eine zielgerichtete Behandlung helfen. Ob eine solche Behandlung eingesetzt werden kann, hängt nicht nur von der Art der Krebserkrankung ab, sondern unter anderem auch von weiteren Besonderheiten des Tumors, vom Krankheitsstadium oder von bereits erfolgten Behandlungen.

Dank großer Fortschritte in der Krebsforschung ist bekannt: Zeigt ein Tumor bestimmte genetische Eigenschaften, kann die Therapie unter bestimmten Voraussetzungen daran ausgerichtet werden. Mit sogenannten zielgerichteten Wirkstoffen lässt sich der Krebs angreifen, indem sie sich genau gegen bestimmte Merkmale der Krebszellen richten. Ein großer Vorteil gegenüber einer (nicht zielgerichteten) Chemotherapie ist dabei zum Beispiel, dass gesundes Gewebe weitgehend geschont werden kann.

Für wen sind diagnostische Gentests ratsam? Patient(inn)en sollten gemeinsam mit ihren behandelnden Ärzt(inn)en entscheiden, ob diagnostische Gentests in ihrem Fall sinnvoll sind, um Klarheit darüber zu erlangen, ob und gegebenenfalls wie ihre Krebsbehandlung zielgerichtet erfolgen kann.

Bei Brust-, Bauchspeicheldrüsen- oder Prostatakrebs zum Beispiel kommt unter bestimmten Voraussetzungen ein BRCA-Test infrage. Bei Eierstockkrebs kann möglicherweise eine HRD-Diagnostik erfolgen, die neben dem Nachweis von BRCA-Mutationen auch andere Schäden im Erbgut der Krebszellen einschließt, die auf eine HRD hinweisen.

Wie läuft ein diagnostischer Gentest ab?

Sind bestimmte Voraussetzungen erfüllt, können die behandelnden Ärztinnen und Ärzte mit Einverständnis der Patient(inn)en einen diagnostischen Gentest veranlassen. Dafür werden Tumorgewebe, Blut oder gegebenenfalls beides in einem darauf spezialisierten Labor untersucht.

Wo können sich Patient(inn)en und Angehörige zu Genmutationen bei Krebs informieren?

Das Wissensportal www.gen-wissheit.de erklärt Patient(inn)en, Angehörigen und Interessierten leicht verständlich in Wort, Bild und Video, wie Genmutationen und Krebs zusammenhängen. Es zeigt auch, was Genveränderungen für die Therapieplanung bedeuten und wie wichtig Tests auf Genmutationen – gegebenenfalls auch für gesunde Familienangehörige von Patient(inn)en – deshalb sind.

1) Quelle: Robert-Koch-Institut (RKI)

gen-wissheit.de

Bei niedergelassenen Onkolog(inn)en erhalten Krebspatienten eine ganzheitliche Betreuung, ohne auf Innovationen verzichten zu müssen. Ein Interview mit Prof. Dr. Wolfgang Knauf, Vorstandsvorsitzender des Berufsverbands der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen (BNHO).

Text Theresa Hallermann

Prof. Dr. Wolfgang Knauf

Vorstandsvorsitzender des Berufsverbands der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen (BNHO)

Über den BNHO e. V. Der Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland vertritt bundesweit die berufspolitischen, wirtschaftlichen und sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder. Die rund 600 im BNHO vereinten Fachärztinnen und -ärzte behandeln zusammengefasst etwa die Hälfte aller Tumorpatient(inn)en in Deutschland.

Wie hat sich die Behandlung von Krebserkrankungen verändert? Stahl, Strahl und Chemo – früher bediente sich der Onkologe bei der Behandlung seiner Patienten ausschließlich dieser drei Mittel. Mit Stahl war das Skalpell des Chirurgen gemeint, das im Kampf gegen den Krebs meist noch von einer Chemo- und/ oder Strahlentherapie unterstützt wurde. Heutzutage haben wir nicht nur eine Flut an neu zugelassenen, oral einzunehmenden oder intravenös zu verabreichenden Medikamenten zur Verfügung, sondern auf Basis sehr feiner, molekularer Analysen der Tumoren auch ganz andere Ansatzpunkte, die uns erlauben, differenzierter vorzugehen – nicht nur in wenigen großen Zentren, sondern auch in den Schwerpunktpraxen für Hämatologie und Onkologie. Was können die Schwerpunktpraxen leisten?

Nahezu alles. Während es vor 20 Jahren unter Umständen noch hieß: „Da müssen wir Sie mal an die Uniklinik schicken“, können wir heute sagen: „Die Innovationen kommen zum Patienten – nicht der Patient zu den Innovationen.“ Egal ob

es dabei zum Beispiel um die Möglichkeit zur Teilnahme an Studien, die Behandlung mit einer Immuntherapie oder neue Medikamente geht – all das können Schwerpunktpraxen leisten.

Voraussetzung ist ein hoher diagnostischer Aufwand, an dem mehrere untereinander eng vernetzte Fachärzte beteiligt sind, die ihren Patienten dank ihrer Expertise individuell passende Therapien schneidern können. Dabei spielt aber nicht nur das spezielle biologische Profil des Tumors eine Rolle, sondern selbstverständlich auch der Patient in all seiner Individualität. Und genau das macht die Sache knifflig und zeitaufwendig.

Worauf kommt es dabei besonders an?

Moderne, zielgerichtete Therapien bedürfen eines besonders engen Arzt-Patienten-Kontakts. Zu entscheiden, welche Behandlung die richtige ist, erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit dem Patienten und dessen Lebensumfeld, die durch den niedergelassenen Onkologen mit eigener Praxis oft besser geleistet werden kann als im stressigen Klinikalltag mit wechselndem ärztlichen Personal. Ist der Patient

gebrechlich und überwiegend bettlägerig, oder ist er jung und sportlich? Sagt er „Ich will die Krankheit radikal loswerden“ oder „Ach, wissen Sie, ich bin schon 85, ich will eigentlich nur noch die Hochzeit meiner Enkelin in einem halben Jahr miterleben“? Die onkologische Kompetenz in Beziehung zu setzen mit der individuellen Lebenssituation des Patienten – genau das ist die Domäne des niedergelassenen Onkologen.

Welche Therapieinnovationen stehen gerade im Fokus? Der Trend geht zur chemotherapiefreien Behandlung – herausragende Beispiele dafür sind die chronische lymphatische Leukämie, bei der man auch unabhängig von speziellen biologischen Profilen der Erkrankung mit neuen Medikamenten beeindruckende Erfolge erzielen kann, oder das metastasierte Lungen- und das Nierenzellkarzinom. Insbesondere bei Letzterem hatte man früher mit klassischer Chemotherapie ganz schlechte Karten. Durch die Kombination von Signalhemmern einerseits und Immuntherapie auf der anderen Seite ergeben sich ganz neue therapeutische Möglichkeiten.

Pleuraerguss oder Aszites – Wie ein kleiner Eingriff alles verändern kann!

Punktionen in der Klinik bei Wasser in der Lunge oder im Bauch sind unangenehm und lästig für die Patienten – die Firma ewimed hat eine geniale Lösung gefunden, wie die Drainage in solchen Fällen auch von zu Hause aus funktioniert. Text Gerd Hagge

Jährlich steigt die Zahl der Krebserkrankungen weltweit an, bei Frauen ist der Anteil der gynäkologischen Krebserkrankungen häufig vorzufinden. Hierzu zählen unter anderem Brust-, Eierstock- und Gebärmutterhalskrebs. Neben den Grunderkrankungen bringt der Krebs Symptome mit sich, die es den Patienten noch schwerer machen, mit ihrer Krankheit umzugehen, beispielsweise wiederkehrende Pleuraergüsse (Wasser in der Lunge) oder Aszites (Bauchwasser). Die Patienten leiden dann unter Atemnot, Druckgefühl und Schmerzen. Je nach Grunderkrankung und Häufigkeit des Auftretens werden unterschiedliche Behandlungsansätze von den behandelnden Ärzten gewählt. In der Regel wird ein solcher Erguss stationär in der Klinik oder in den Notaufnahmen umständlich und unter Schmerzen durch eine Punktion drainiert. Der Patient ist durch diesen Vorgang an die Klinik gebunden und besucht diese manchmal mehrfach in der Woche. Lange Wartezeiten und Überlastung der Krankenhäuser, in einer sowieso schwierigen Zeit mit Corona, sind für Arzt und Patient eine Herausforderung.

Die Firma ewimed GmbH aus dem Medical Valley Hechingen am Rande der Burg Hohenzollern in Baden-Württemberg hat sich deshalb auf eine ganz besondere Methode spezialisiert: Sie hat einen weichen und biegsamen Katheter

entwickelt, der mithilfe von Fachärzten und Kliniken in ganz Deutschland Menschen mit Pleuraerguss und Aszites in einer minimalinvasiven Operation implantiert wird. Der Erguss wird anschließend mittels eines Reservoirs aus der Brust bzw. dem Bauch abgelassen. Dank eines flächendeckenden Versorgungskonzeptes der Firma wird jeder Patient einzeln, individuell und in seinem gewohnten Umfeld in dem Umgang mit dem Drainage-System geschult.

Der große Vorteil für die Patienten ergibt sich dadurch, dass sie fortan nicht mehr an die lästigen Punktionen im Krankenhaus gebunden sind und sich stattdessen den Erguss selbst oder durch Hilfe von Angehörigen oder Pflegekräften drainieren können. Menschen aus allen Bereichen berichten der Firma regelmäßig, wie dankbar sie über diese Methode sind. Denn nicht nur der Patient, sondern auch der Arzt und die Angehörigen erhalten einen erheblichen Zugewinn an Lebensqualität, wenn der Patient dadurch mobil und autark bleibt. Zudem kann der Patient wieder am sozialen Leben teilnehmen und sogar mal wieder in den Urlaub fahren.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie unter: ewimed.com/frauenkrebserkrankung

DIE YES!CON, Europas größte Krebs-Convention, findet in diesem Jahr zum zweiten Mal unter Schirmherrschaft von BGM Jens Spahn in Berlin statt: Am 18. und 19. September 2021 treffen auf dem bislang einzigartigen Marktplatz für Therapien, Ideen und Lifestyle rund um das Thema Krebs über 100 Speaker und hochkarätige Programmteilnehmer zusammen. Dazu zählen Vertreter(innen) aus Medizin, Medien, Wirtschaft und Politik, Erkrankte und Angehörige, aber auch Prominente wie Joko Winterscheidt, Tim Mälzer, Axel Prahl, Stefanie Giesinger oder FacebookEurope-CEO Nicola Mendelsohn.

Jedes Thema findet im passenden Format statt – vom Panel über Hearings, Workshops bis zu Meditationen, Mut- und Mitmachaktionen etc.

Zu den Themen dieses Jahres zählen u. a.: n Palliativmedizin – Kein Grund zur Panik!

n #youareonmute – Warum Männer nicht über Krebs reden

n Da hört der Spaß auf! Darf man über Krebs lachen?

Parallel dazu sorgen viele Magic Moments für Gänsehautmomente – wie der legendäre Auftritt von SCHILLER alias Christopher von Deylen auf der YES!CON 2020, als er das Musikvideo zu seinem Song „Morgenstund“ präsentierte, an dem Betroffene, #Mutmacher und Unterstützer von yeswecan!cer mitgewirkt hatten.

Das Motto lautet auch diesmal: Mitmachen, Mitdenken, Mitfiebern, Mitlachen. Jeder ist willkommen, eine Akkreditierung ist in diesem Jahr nicht nötig. Alle Vorträge, Diskussionsrunden und Workshops können als Videostream kostenlos und barrierefrei über die yescon.org-Plattform und die Kanäle diverser Kooperationspartner live im Netz verfolgt werden.

Die YES!CON 2021 findet in diesem Jahr in zwei Locations statt: zum einen im bUM, dem „Raum für engagierte Zivilgesellschaft“, zum anderen in der nahe gelegenen Ölbergkirche, die an diesem Tag den Namen „Church of Hope“ trägt. Alle Informationen gibt es unter: yescon.org

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit GLAXOSMITHKLINE GMBH & CO. KG entstanden.

„Ich bin glücklicherweise noch am Leben und freue mich jeden Tag, diese Chance erhalten zu haben!“

Die Diagnose Krebs ist für Betroffene ein einschneidendes Ereignis, das sich neben dem physischen Wohlbefinden auch auf ihr Denken, Fühlen und Handeln auswirkt. Unmittelbar betroffen sind auch Angehörige, für die der Umgang mit Krebs herausfordernd ist. Während aus medizinischer Sicht deshalb großer Handlungsbedarf besteht, ist es für Patient*innen wichtig, sich auszutauschen und emotionale Unterstützung zu erhalten.

Zwei Patientinnen mit unterschiedlichen Diagnosen berichten über ihre Erfahrungen und zeigen Optionen im Umgang mit Krebs auf.

Liebe Frau Reimann, das Multiple Myelom ist eine seltene Krebserkrankung. Wie haben Sie reagiert, als die Erkrankung bei Ihnen entdeckt wurde? Ich war nach der Diagnosestellung verzweifelt und schockiert, entschied mich aber bewusst, die Herausforderungen des Myeloms anzunehmen. So lernte ich, das Krankheitsbild besser zu verstehen, und konnte dann auf Augenhöhe mit den behandelnden Ärzten eine passende Therapieentscheidung treffen.

Bei Ihnen, liebe Frau Krull, wurde die Diagnose Eierstockkrebs gestellt. Was haben Sie in diesem Moment gefühlt?

Neben Sprachlosigkeit und innerer Leere kamen viele Fragen zum Sterben in mir auf. Heute bin ich froh, noch am Leben zu sein, denn häufig wird Eierstockkrebs spät entdeckt, die Prognosen sind dann meist schlecht. Glücklicherweise bin ich in einem Kompetenzzentrum gelandet, das umfassend auf diese Krankheit spezialisiert ist.

Frau Reimann, wie hat sich die Erkrankung auf Ihren Alltag ausgewirkt?

Zu Anfang bestimmte das Myelom mein Leben, doch nach und nach lernte ich, mit der Krankheit zu leben. Das war bis zum heutigen Tag die beste Entscheidung. Seither genieße ich jeden Tag, als wäre er der letzte.

Was hat sich im Vergleich zu „vor der Diagnose“ verändert, Frau Krull?

Meine gesamte Lebenseinstellung: Ich entscheide be-

wusster, mit welchen Dingen ich mich auseinandersetze, und kann konsequenter für mich einstehen. Gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, rastlos zu sein, da mir die Zeit davonlaufen könnte – das Urvertrauen ins Leben habe ich leider verloren.

Wie sind Ihre Angehörigen mit der Situation umgegangen?

Andrea Krull: Bei ihnen spielte sich im Wesentlichen dasselbe Gefühlsund Sorgenpaket ab. Sie waren mir dennoch immer eine große Unterstützung, ohne sie wäre ich heute nicht so fit und munter.

plem Myelom möglich ist, und dies seit einigen Jahren sogar mit einer immer besser werdenden Lebensqualität.

Frau Krull, Sie haben 2016 den Verein Eierstockkrebs Deutschland gegründet. Wie kam es dazu?

Ich bin voller Dank und Respekt für die Menschen, die mich unterstützt haben, und schwor mir deshalb, mich für andere starkzumachen.

Dies war die Initialzündung, den Verein sowie ca. 15 Selbsthilfegruppen für Eierstockkrebs in ganz Deutschland ins Leben zu rufen.

Brigitte Reimann: Die meisten Angehörigen leben viele Jahre nicht mehr ihr eigenes Leben, sondern das Leben der Betroffenen – so war es auch in meinem Fall. Deshalb sind Unterstützung und Rücksichtnahme, aber auch vertrauensvolle und ehrliche Gespräche wichtig. Jeder sollte die Gefühle und Ängste des anderen kennen, nur so sind viele Jahre gemeinsam zu schaffen.

Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht der Austausch mit anderen Myelom-Patient*innen?

Ich empfinde den regelmäßigen Austausch mit anderen Betroffenen, z. B. in einer Selbsthilfegruppe, als sehr hilfreich. So können wir voneinander lernen, wie ein Leben mit Multi-

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit DEUTSCHE STIFTUNG EIERSTOCKKREBS entstanden.

Was möchten Sie anderen Betroffenen mit auf den Weg geben?

Brigitte Reimann: Wichtig sind Achtsamkeit, regelmäßige Verlaufskontrolle und eine Portion Zuversicht. Da die Angst vor einem Rezidiv das Leben stark beeinflussen kann, sollten Patient*innen nach erfolgreicher Therapie nicht vergessen weiterzuleben. Ich trage in mir die Hoffnung, dass eines Tages vielleicht auch beim Multiplen Myelom sogar Heilung möglich ist.

Andrea Krull: Wenden Sie sich immer an eine Patientenorganisation zu Ihrer Erkrankung – in Sachen Aufklärung und emotionale Unterstützung leisten sie eine wahnsinnig wichtige Arbeit und sind aus unserem System nicht mehr wegzudenken! NP-DE-AOU-ADVR-210002 (08/2021)

Pro Jahr erkranken weltweit 14 Millionen Menschen an Krebs, in den nächsten Jahren wird diese Zahl noch zunehmen. Dank der Fortschritte in der Medizin nimmt die Zahl an sogenannten Langzeitüberlebenden mit Tumorerkrankungen deutlich zu. Dabei ist dieses Thema sowohl im klinischen Alltag als auch in der Wissenschaft bisher noch wenig beleuchtet. Zum einem interessiert die Charakterisierung der Patienten mit einem Heilungsziel und zum anderen die Begleitung von Langzeitüberlebenden bei der Behandlung und Vorbeugung von Langzeitnebenwirkungen, die durch die Krebsbehandlung verursacht werden können.

Was Langzeitüberlebende ausmacht, konnte bisher nur unzureichend erklärt werden. Deshalb untersuchen neuere Studien neben genetischen auch immunologische Faktoren.

Weitere Details unter: fototour-ich-lebe. de/hintergrund Kontakt zur Survivorship-Sprechstunde: survivorshipclinic@charite.de

Langzeitüberlebende haben noch häufig Beschwerden. So haben nach einer Studie der Charité (EXPRESSION-6) mehr als die Hälfte der Patientinnen mit Eierstockkrebs noch die Lebensqualität belastende Symptome. Zu den häufigsten Beschwerden gehören hierbei die Fatigue (Erschöpfungssyndrom), Polyneuropathie (Sensibilitätsstörungen in den Händen und Füßen), kognitive Einschränkungen, chronische Schmerzen und Schlafstörungen. Die reguläre Nachsorge bei Krebserkrankungen findet in der Regel in den ersten fünf Jahren nach Erstdiagnose statt. Für Langzeitüberlebende nach gynäkologischer Tumorerkrankung existieren bisher keine speziellen Strukturen. Ein standardisiertes Screening auf

Langzeitnebenwirkungen findet ebenfalls nicht statt. An der Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für onkologische Chirurgie der Berliner Charité wurde daher erstmals eine Spezialsprechstunde für Langzeitüberlebende nach gynäkologischer Krebserkrankung (Survivorship Clinic) als neue Versorgungsform im Rahmen einer Studie etabliert. Das Pilotprojekt wird durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses der Krankenkassen finanziert. In der Sprechstunde wird neben der Tumornachsorge ein gezieltes Screeningprogramm auf Langzeitnebenwirkungen durchgeführt. Beim Vorliegen einer Langzeitnebenwirkung erfolgt die weitere Diagnostik und Therapie durch das interdisziplinäre und interprofessionelle Team der Survivorship Clinic.

Zudem wird neben standardisierten medizinischen Untersuchungen eine Lebensstil- und Ernährungsberatung sowie eine sportmedizinische Untersuchung zur Erstellung eines persönlichen

Trainingsplans durchgeführt. Darüber hinaus bietet eine für die Studie konzipierte App gezielte Informationen für Langzeitüberlebende. Das Projekt soll später auf alle Tumordiagnosen übertragen werden. Um das Bewusstsein für das Langzeitüberleben auch in der Gesellschaft zu erhöhen, zeigt die Deutsche Stiftung Eierstockkrebs auf Initiative von Prof. Dr. Jalid Sehouli eine beeindruckende Fotoausstellung unter dem Motto „Ich lebe!“.

Für die Aufnahmen wurden die Protagonistinnen gebeten zu zeigen, was sie persönlich während ihrer Krebstherapie motiviert hat. Dafür konnten nach Belieben persönliche Gegenstände, Glücksbringer, Personen oder auch Tiere mitgebracht werden. Die Ergebnisse zeigen auf eindrucksvolle Art und Weise, wie wichtig eigene Kraftquellen für die positive Auseinandersetzung mit einer Krankheit sind, und schenken so vielen Menschen Mut, mit schweren Diagnosen umzugehen.

Text Jalid Sehouli

Deutsche Stiftung Eierstockkrebs

Die Deutsche Stiftung Eierstockkrebs informiert und unterstützt seit über zehn Jahren Frauen mit der Diagnose Eierstockkrebs mittels umfangreicher Aufklärungstools wie Apps, Broschüren, Podcasts, Videos und Informationsevents. Zudem bietet sie das Studienportal Eierstockkrebs, das zur aktiven Teilnahme an Studien dienen soll, um Therapie und Langzeitüberleben mit Eierstockkrebs zu verbessern.

Alle Informationen unter: stiftung-eierstockkrebs.de Spenden an: Bank für Sozialwirtschaft; IBAN: DE78 1002 0500 0001 2065 00

Text Benjamin Pank

Brustkrebs ist mit ca. 72.000 neu diagnostizierten Fällen pro Jahr die häufigste Krebserkrankung in Deutschland. Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium wird nach einem chirurgischen Eingriff häufig eine Chemotherapie empfohlen, wenn unklar ist, ob der Krebs zurückkehren wird. Bei einer Chemotherapie treten häufig Nebenwirkungen auf. Die klassischen Kriterien, die bislang in der klinischen Praxis Grundlage für Therapieentscheidungen sind, haben keine prädiktive Aussagekraft, das heißt, sie können nicht vorhersagen, ob eine Patientin von einer Chemotherapie profitiert. Studien zeigen, dass 80 Prozent der Patientinnen mit HR+, HER2negativem Brustkrebs im Frühstadium nicht von einer Chemotherapie profitieren. Durch den Einsatz eines Genexpressionstests kann nun 15.000 bis 20.000 Frauen pro Jahr mit Brustkrebs im Frühstadium eine Chemotherapie erspart bleiben.

Was ist ein Genexpressionstest?

Der Genexpressionstest ist ein Test, der die Aktivität bestimmter Gene aus einer Tumorprobe untersucht und Informationen über die individuelle Biologie des Brustkrebses liefert. Diese Information kann Ärzten helfen, eine sinnvolle Therapieentscheidung zu treffen und die Behandlung individuell abzustimmen. Eine Chemotherapie zielt speziell auf schnell wachsende Tumorzellen ab. Wie schnell sich Tumorzellen vermehren können, ist in ihren Genen angelegt. Genexpressionstests wurden entwickelt,

um – auf Basis eines speziellen Algorithmus und einer Auswahl bestimmter Gene – präzise festzustellen, welche Tumoren auf eine Chemotherapie ansprechen.

Wie funktioniert ein Genexpressionstest?

Der Test wird an einem Biopsat oder an einer während der ursprünglichen Operation entnommenen Tumorgewebsprobe durchgeführt. Nach der Durchführung des Tests und einer Einschätzung, wie aktiv die krebsrelevanten Gene sind, erhalten Patientinnen ihr RecurrenceScore®-Ergebnis – einen Wert zwischen 0 und 100. Ein Recurrence-Score-Ergebnis zwischen 0 und 25 bedeutet, dass eine Rückkehr des Krebses wenig wahrscheinlich ist und die Behandlung mit einer Antihormontherapie ausreicht.

Was können die Tests?

n Prognose

Die Prognose bezieht sich auf den natürlichen Verlauf der Erkrankung. Ein prognostischer Biomarker-Test informiert über den wahrscheinlichen Verlauf der Krebserkrankung (z. B. Rezidiv, Krankheitsprogression oder Tod), unabhängig von der erhaltenen Behandlung.

n Prädiktion

Die Prädiktion (Vorhersage) des Chemotherapie-Effekts bezieht sich auf die Wirkung der Behandlung auf den Verlauf der Erkrankung. Es gibt einen prädiktiven Genexpressionstest, der die Behandlungswirkung bei der Therapieempfehlung miteinbezieht.

Studien zeigen, dass die große Mehrheit der Patientinnen mit nicht invasivem Brustkrebs im Frühstadium von einer Chemotherapie nicht profitiert.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit EXACT SCIENCES entstanden.

Moderne Diagnostik kann helfen, die Aggressivität eines Tumors einzuschätzen. Eine gute Nachricht für Brustkrebspatientinnen, denn damit wird auch das Urteil über die Notwendigkeit einer Chemotherapie auf eine verlässlichere Basis gestellt. Dr. Sabine Schmatloch, Chefärztin des Brustzentrums am Elisabeth-Krankenhaus Kassel, erklärt, bei welchen Patientinnen eine Deeskalationsstrategie sinnvoll ist.

Frau Dr. Schmatloch, weshalb wird die Entscheidung für eine Chemotherapie heute anders getroffen als früher?

Weil wir eine Diagnostik zur Verfügung haben, die individuelle Unterschiede erkennbar macht. Wir können inzwischen aus dem Genom des individuellen Tumors lesen, ob die Chemotherapie bei Brustkrebs zum Heilerfolg beiträgt oder nicht. Ohne dieses Wissen erhielten früher die Patientinnen oftmals eine Chemotherapie, obwohl sie nur einen geringen Nutzen davon hatten. In vielen Fällen reicht zum Beispiel eine antihormonelle Therapie aus.

Wie müssen wir diese neue Diagnostik verstehen?

Der Tumor jeder einzelnen Patientin reagiert anders auf die Chemotherapie, manche gar nicht. Das wussten wir schon seit Längerem. Erst seitdem wir das Risiko eines Tumorrezidivs verlässlich einschätzen können, können wir auch sagen, ob wir die Chemotherapie guten Gewissens weglassen können. Seit 2020 wird in Deutschland der Oncotype DX Breast Recurrence Score® Test erstattet. Mit ihm können wir nun dieses individuelle Rückfallrisiko mit hoher Sicherheit bestimmen. Zusätzlich

können wir mit diesem Test genauer vorhersagen, wann eine Patientin von einer Chemotherapie profitiert.

Können alle Brustkrebspatientinnen von dieser Diagnostik profitieren?

Sehr viele. Wir wissen, dass 85 Prozent der Frauen mit einem hormonrezeptorpositiven und HER2neu-negativen Mammakarzinom nicht von einer Chemotherapie profitieren.1 Das trifft in Deutschland jährlich deutlich mehr als 15.000 Patientinnen. Viele Patientinnen sagen mir, dass sie die Ungewissheit über

den Verlauf der Erkrankung und den Nutzen der therapeutischen Maßnahmen am meisten quält. Der Oncotype DX Breast Recurrence Score® Test macht die Therapieentscheidung sehr viel sicherer. Deswegen sollten auch die Patientinnen die modernen diagnostischen Möglichkeiten kennen und sie gegebenenfalls mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin besprechen.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie hier: meine-therapieentscheidung.de

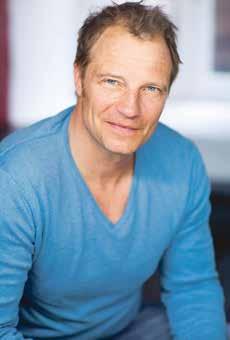

Der beliebte Schauspieler Thorsten Nindel (56) bekam vor sieben Jahren die Diagnose Lungenkrebs. Wie er damit umgegangen ist und was er Betroffenen sowie Angehörigen rät, erzählt er im Interview.

2014 sind Sie an Lungenkrebs erkrankt und haben den Kampf gewonnen. Ist die Angst, erneut an Krebs zu erkranken, ein ständiger Begleiter in Ihrem Alltag?

Nein. Von Zeit zu Zeit poppt aber ein merkwürdiges Gefühl auf. Ich lasse aber die Finger von Dr. Google und Co. Der Krebs begleitet mich im Alltag also nicht. Ich weiß aber um Risiken und erhöhte Risiken.

Wie sieht Ihr Terminkalender in Bezug auf Vorsorgeuntersuchungen heute im Vergleich zu damals aus?

Ich bin ein begeisterter Arztgänger. Früher war ich das hauptsächlich bezüglich meines Gelenkapparates, der aufgrund der intensiven Benutzung Verschleißerscheinungen zeigt (lacht). Heute gehe ich zu jeder Vorsorgeuntersuchung, die es gibt. Früher musste ich auch vierteljährlich zum MRT/CT, um zu schauen, ob der Krebs wieder da ist. Heute ist diese Untersuchung nur noch einmal im Jahr. Das ist Fluch und Segen zugleich. Als ich engmaschiger kontrolliert wurde, war das Gefühl der Sicherheit natürlich größer. Heute gehe ich einmal im Jahr und habe ein paar Tage vorher ein mulmiges Gefühl. Wenn alles okay ist, habe ich gefühlt für ein Jahr einen Freifahrtschein.

Haben Sie in der Zeit Ihrer Krankheit immer nur an das Kämpfen und Überleben gedacht oder auch an das Aufgeben? Selbstverständlich gab es schwache Momente. Das lag zum einen an dieser unschönen Situation, der Diagnose, und zum anderen an der teilweise sehr ruppigen Art eines Arztes – Empathie gleich null. Das war für mich unbegreiflich. Da hat ein Mensch die Angst seines Lebens und er spricht mit einem, als würde er den Wocheneinkauf planen. Da hatte ich schon Momente, in denen ich kurz gedacht habe: „Jetzt reicht’s mir, dann sterbe ich halt jetzt.“ Eher aus Trotz (lacht). Alles in allem war ich bereit, das durchzuziehen, und war guter Hoffnung. Eine andere Wahl blieb mir ja auch nicht – ich wollte ja leben.

Wie haben Sie die Behandlung erlebt?

Außer dass ich ein ziemlicher Stinkstiefel war, eigentlich ganz gut – von Brüllen zu Lachen zu Heulen und wieder von vorn. Eine doofe Nebenwirkung der Chemo. Das war für meine Mitmenschen auch nicht schön. Ich habe mich während der Chemotherapie akupunktieren lassen. Das hat mir sehr geholfen und das kann ich allen Betroffenen nur empfehlen.

Wie haben Sie sich gefühlt, nachdem Sie die Therapie hinter sich hatten?

Die Onkologen und mein Körper

haben gut zusammengearbeitet, und dafür bin ich beiden sehr dankbar.

In der Zeit der Bestrahlung und Chemotherapie war Ihre damalige Lebensgefährtin immer an Ihrer Seite, jedoch sind Sie mittlerweile getrennt. Nachdem man gemeinsam den Krebs besiegt hat, denkt man als Außenstehender vielleicht, dass dieses Paar nun alles schaffen kann. Ist das nicht so?

Ich bin Saskia unendlich dankbar, dass sie das mit mir zusammen durchgestanden hat, auch wenn ich oft alles andere als freundlich war. Das war schon eine Belastung für die Beziehung. Nachdem das alles hinter uns lag, haben wir uns nach und nach auseinandergelebt und uns zwei Jahre später getrennt. Der Krebs, so denke ich, hatte damit nichts zu tun. Nach wie vor gehört Saskia zu meinen Lieblingsmenschen, wir sind sehr gut befreundet, und das wird hoffentlich auch immer so bleiben.

Was raten Sie rückblickend Erkrankten und deren Angehörigen? Niemals, aber auch wirklich niemals im Internet recherchieren! Das ist so gefährlich, weil vieles einfach schlichtweg falsch ist. Die Onkologie ist eine Wissenschaft: Körpergewicht x Tumorgröße / Mortalitätsrate, Alter = Milligramm Anwendung. Wie soll Dr. Google das wissen? Ein weiterer Tipp: Stelle niemals die Frage: „Werde ich sterben?“ Denn das wird dir niemand beantworten. Und mein letzter und wichtigster Tipp: Eine Krebserkrankung ist auch eine Prüfung für die Angehörigen. Bevor sie an ihre Grenzen stoßen, sollten sie sich Hilfe holen. Egal ob psychologisch oder auch eine Haushaltsunterstützung. Eine Krebstherapie ist kein Sprint, sondern ein Marathon, und damit auch Angehörige diesen schaffen können, brauchen sie Unterstützung.

Im Interview spricht der Künstler John Theile über seinen Kampf gegen die Leukämie und erklärt, warum die Erkrankung ihn zur Malerei gebracht hat.

Sie sind ein erfolgreicher Künstler, wie kam es dazu? War das schon immer Ihr Traum? Die Definition von Erfolg ist ja immer individuell. Ich sehe mich als erfolgreich an, weil ich mit dem, was ich tue, glücklich bin. Alles andere fügt sich mehr zufällig, aber natürlich freue ich mich riesig über das zunehmende Interesse an meinen Bildern. Da ich erst durch meine Krebserkrankung zur Malerei gefunden und diese qualitativ über die Jahre entwickelt habe, ist die Malerei mein aktueller Traum. Ich lebe meine gefühlte Berufung und hoffe, dass ich Menschen mit meinen Bildern Freude und etwas Positives geben kann.

Wie kam es damals zur Diagnose? Was wurde diagnostiziert?

Im November 2016 hatte ich anhaltende Erkältungssymptome und zusätzlich aufgrund einer Thrombose Schmerzen im Bein. An einem Freitag Ende November nahm mir mein Hausarzt dann noch einmal zur Kontrolle Blut ab. Es war ein glücklicher Zufall, dass die ehemalige Hausärztin, die die Praxis weihnachtlich schmücken wollte, meine Blutwerte am Samstag fand. Sie war sofort alarmiert und ließ mir ausrichten, dass ich sofort ein Krankenhaus aufsuchen solle. Vom Eilenburger Krankenhaus bin ich dann in die Universitätsklinik nach Leipzig überwiesen worden, wo man noch am selben Tag die Diagnose „akute lymphatische Leukämie (T-ALL)“ stellte.

In welchem Abschnitt Ihres Lebens hat Sie die Diagnose getroffen? 2011 hatte ich meine Ausbildung in einer Verwaltung abgeschlossen, in der ich auch bis zu meiner Erkrankung gearbeitet habe. Zu dem Zeitpunkt habe ich in einer Kleinstadt in der Nähe von Leipzig gelebt und ein „normales“ Leben eines Mittzwanzigers geführt. Ich war sehr aktiv und viel unterwegs. Immer wenn ich es am Wochenende einrichten konnte, habe ich Radtouren oder Wanderungen unternommen; auch habe ich gerne Wanderurlaub beispielsweise am Bodensee gemacht. Dieses „unterwegs sein können“ hat mir damals viel bedeutet.

Wie war für Sie der Verlauf der Therapie? Gab es einen Punkt, an dem es für Sie besonders schwer wurde?

Es gab einige schwierige Situationen während meiner Therapie, die zugleich lebensbedrohlich waren. Direkt am Anfang meiner Chemotherapie bekam ich einen septischen Schock mit Nahtoderfahrung und anschließend auch noch dazu eine Lungenentzündung. Vier Wochen lag ich am Beatmungsgerät auf der Intensivstation. Es war eine sehr anstrengende und kräftezehrende Zeit.

Sie mussten dann den schweren Weg der Stammzelltherapie gehen, erzählen Sie mir hiervon?

Nach Ende meiner Chemotherapie, etwa ein Jahr später, stellte sich leider heraus, dass meine Leukämie zurückgekommen ist und ich an einer Stammzelltransplantation nicht mehr vorbeikomme. Es hatte noch einige Überzeugungsarbeit der Ärzte gebraucht, bis ich mich für diesen Therapieschritt entscheiden konnte. Heute bin ich sehr glücklich darüber, denn er hat mein Leben gerettet.

Kam es in dieser Zeit auch zum Kontakt mit der José Carreras Stiftung? Wie kam es für Sie zur Zusammenarbeit?

Ein Kontakt zur Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung ergab sich über Prof. Platzbecker, Direktor der Hämatologie an der Uniklinik

in Leipzig. Er hat uns miteinander verbunden, woraus sich dann mein Engagement und eine Kooperation entwickelt hat. Seitdem spende ich einen Anteil aus meinen Bilderverkäufen der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung zugunsten der Blutkrebsforschung.

Ich habe jetzt schon von einigen Erkrankten gehört, dass die Erkrankung am Ende auch etwas Positives fürs Leben hinterlassen hat. Würden Sie das auch in Bezug auf Ihren Weg unterschreiben? Das kann ich absolut unterschreiben. Mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung sind durch meine Leukämie anders geprägt. Ich nehme Momente intensiver wahr. Auch habe ich gelernt, im Hier und Jetzt zu leben und den Augenblick zu genießen. Veränderungen in meinem Leben nehme ich unbefangener, offener und positiver auf. Mir fällt der Ausspruch „Was einen nicht umbringt, macht einen stärker“ ein. Durch meine Leukämieerkrankung und -therapie habe ich innere Stärke gewonnen, mit der ich offen der Zukunft entgegenblicke.

Helfen. Heilen. Forschen.

Helfen. Heilen. Forschen.