EINE UNABHÄNGIGE KAMPAGNE VON MEDIAPLANET

Lesen Sie mehr auf www.gesunder-koerper.info

TAMARA SCHWAB ERLITT ZWEI HERZSTILLSTÄNDE UND WAR AUF EIN SPENDERHERZ ANGEWIESEN.

EINE UNABHÄNGIGE KAMPAGNE VON MEDIAPLANET

Lesen Sie mehr auf www.gesunder-koerper.info

TAMARA SCHWAB ERLITT ZWEI HERZSTILLSTÄNDE UND WAR AUF EIN SPENDERHERZ ANGEWIESEN.

KREBS –THERAPIEN IM WANDEL

An neuroendokrinen Tumoren (NET) erkranken fünf bis sieben von 100.000 Menschen in Deutschland im Jahr. Drei Jahre nach den ersten Symptomen erhielt auch Oliver Merx die Diagnose dieser seltenen Krebserkrankung. Wie er damit umging und heute damit lebt, teilt er mit uns.

Seite 05

Im Interview spricht sie mit uns über ihren Weg und das Leben mit einem Spenderherz.

Seite 14

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT DIESER AUSGABE DEZEMBER 2024

Gulaim Steinrötter Dank des medizinischen Fortschritts leben immer mehr Menschen mit Krebs - zum Teil bei guter Lebensqualität. Das gibt Hoffnung und nimmt dem Krebs ein Stück weit seinen Schrecken.

Eleni-Marie Stein Gesundheit ist unsere Zukunft –daher ist es mir eine Herzensangelegenheit, über die neusten medizinischen Entwicklungen und Präventionsmöglichkeiten aufzuklären.

In der Onkologie erleben wir aktuell große Fortschritte in der Diagnostik und Therapie. Da spielt auch das Thema Früherkennung eine große Rolle. Hier und in der Nachsorge ist jedoch noch Luft nach oben.

Die Onkologie ist mit Siebenmeilenstiefeln unterwegs. Beeindruckend sind die Fortschritte, die in diesem Fachbereich in den Bereichen Diagnostik und Therapie allein in den vergangenen 25 Jahren zu verzeichnen sind. Längst werden Krebserkrankungen nicht mehr nach Schema F – Operation, Chemotherapie, Bestrahlung – behandelt. Heute gehören zielgerichtete Therapien und Immuntherapien zum Spektrum, um Erkrankungen individuell zu behandeln.

Ganz neu ist die CAR-T-Zelltherapie, bei der eigene Immunzellen gegen Tumorzellen „scharf“ gemacht werden. Dies kommt u.a. in der Behandlung des Multiplen Myeloms zum Einsatz. Auch die zunehmende Anwendung der PET-CT hat zu einer enormen Verbesserung der Diagnostik geführt, z.B. bei Bronchialkarzinomen zur Fragestellung, ob operiert werden sollte. Inzwischen ebenso fest etabliert beim Bronchialkarzinom ist die so genannte Targeted Therapy, die zielgerichtete Krebstherapie: Mittels molekularbiologischer Untersuchungen am Tumorgewebe wird festgestellt, ob gezielt wirksame Medikamente eingesetzt werden können.

vorbeugen, sondern ihn lediglich früh erkennen und dann meist besser behandeln kann.

In der Nachsorge müssen wir unterscheiden zwischen den Patienten, von denen wir annehmen, dass sie geheilt sind, und denen, die nicht geheilt werden können. Wer krebsfrei ist, hat möglicherweise noch lange mit Spätfolgen der Erkrankung und Therapie zu kämpfen. Hier sind auch die Hausärzte gefordert, die Verbindung zwischen Symptomen wie z.B. Fatigue und einer früheren Tumorerkrankung herzustellen. Eine psychologische Betreuung der Patienten, die inzwischen glücklicherweise fester Bestandteil des Therapiebegleitenden Angebots ist, hilft, mit der Schockdiagnose Krebs und allem, was mit ihr einhergeht, besser umgehen zu können. Wer unheilbar an Krebs erkrankt ist, für den heißt es nicht automatisch, dass das Leben vorbei ist. Dank moderner Medizin kann häufig eine Chronifizierung der Krebserkrankung erwirkt werden. Das heißt, der Patient kann im Idealfall noch sehr lange zusammen mit seiner Erkrankung leben.

Von den Bereichen Brust- und Darmkrebs wissen wir, dass Früherkennungsprogramme sinnvoll sind, weil sie nachweislich die Sterblichkeitsrate senken. Mit dem Lungenkrebs-Screening geht nun ein weiteres Programm an den Start. Klar ist jedoch, dass Früherkennungsprogramme nur etwas nutzen, wenn sie mit einer Sensibilisierung für eine gesündere Lebensführung einhergehen.

So geht z.B. die Anti-Rauchkampagne Hand in Hand mit dem LungenkrebsScreening. Nicht umsonst verwenden wir Mediziner den Begriff Krebsvorsorge eigentlich nicht mehr, da man mit diesen Untersuchungen den Krebs ja nicht

Project Manager: Eleni-Marie Stein Industry Development Managerin Healthcare: Gulaim Steinrötter Business Development Manager Health: Viktoria Rubinstein Geschäftsführung:Johan Janing (CEO), Henriette Schröder (Managing Director), Philipp Colaço (Director Business Development), Lea Hartmann (Head of Design) Cover: Oliver Matthias Merx ©Privat und Tamara Schwab ©Tomaž Druml.

Alle Artikel, die mit “In Zusammenarbeit mit“ gekennzeichnet sind, sind keine neutrale Redaktion der Mediaplanet Verlag Deutschland GmbH. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Mediaplanet-Kontakt: de.redaktion@mediaplanet.com

Messetipp Gesund & Aktiv Entdecken Sie Welt der Gesundheit vom 17. Januar bis 19.Januar 2025 in der Stadthalle Zwickau! Erfahren Sie von Experten, wie Sie ihre Gesundheit fördern und aktiv bleiben können – von Ernährung über Fitness bis hin zu Wellness und Wohlbefinden. Besuchen Sie spannende Vorträge, holen Sie sich wertvolle Tipps und entdecken innovative Produkte und Dienstleistungen für ein gesundes Leben! www.zwickau-messe.de

Liebe Leserinnen und Leser, vielleicht haben Sie es schon mitbekommen: Laut einer aktuellen Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) und des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung gehört Deutschland im westeuropäischen Vergleich bei der durchschnittlichen Lebenserwartung leider nur zu den Schlusslichtern. Und das, obwohl wir Deutschen europaweit mit am meisten Geld für unsere Gesundheit ausgeben. Als Grund dafür wird vermutet, dass die deutsche Bevölkerung zu wenig über Präventionsmaßnahmen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiß, bzw. zu wenig dafür getan wird. Dieser Befund ist alarmierend, und ein Zeichen dafür, dass es große Lücken sowohl in der Finanzierung der Herz- und Kreislaufforschung sowie bei der Aufklärung über Herz-KreislaufErkrankungen gibt. Daher begrüße ich sehr, dass die FAZ das Thema „Prävention“ mit diesem Heft in den Fokus rückt.

wäre. In einem Pilotprojekt der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) zusammen mit anderen Herz-Fachgesellschaften wird gerade aktuell untersucht, wie effektiv eine frühzeitige Diagnose bei Kindern und Jugendlichen durchgeführt werden kann, beispielsweise im Rahmen der medizinischen Standarduntersuchungen U9 bis J1. Von Hypercholesterinämie Betroffene erleiden häufig schon im jungen Erwachsenenalter Schlaganfälle oder andere kardiovaskuläre Ereignisse, die durch eine frühzeitige Behandlung mit cholesterinsenkenden Mitteln verhindert werden können.

Auch im Erwachsenenalter kann die Bedeutung der Früherkennung von HerzKreislauf-Erkrankungen kaum hoch genug eingeschätzt werden, denn hier gilt ebenso: Je früher die Erkrankung erkannt wird, desto besser sind die Chancen, den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen.

Die Diagnose Krebs heißt nicht automatisch, dass das Leben zu Ende ist.

Prof. Dr. Wolfgang Knauf Vorsitzender des Berufsverbandes der Niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte für Hämatologie und Medizinische Onkologie in Deutschland e.V. (BNHO e.V.)

Wenn Sie auf der Suche nach einem Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen sind, finden Sie hier Schwerpunktpraxen in Ihrer Nähe: www.bnho.de/arztsuche

Eine der häufigsten und tückischsten Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems ist die Atherosklerose, also die Verkalkung bzw. Verstopfung von Blutgefäßen durch sogenannte Plaques. Setzt sich ein Gefäß zu stark zu, können Herzinfarkte und Schlaganfälle die Folge sein. Ob man davon betroffen ist, ist zumindest im Frühstadium für einen selbst kaum feststellbar. Oft bemerkt man typische Anzeichen wie Luftnot und Engegefühl in der Brust erst im fortgeschrittenen Stadium. Mit zunehmendem Alter oder bei Vorhandensein einer Typ-2-Diabetes-Erkrankung steigt das Risiko. Es gibt aber auch einige andere Risikofaktoren, die eine Atherosklerose begünstigen können: Wer häufig ungesunde Fette zu sich nimmt oder durch eine genetische Veranlagung hohe Cholesterinwerte hat, stark übergewichtig ist, raucht oder hohen Blutdruck hat, ist meist eher betroffen als jemand mit einem gesünderen Lebensstil. Entsprechend sind leichteres Essen, Sport und der Verzicht auf Tabak und Alkohol gute Maßnahmen, um Herz- KreislaufErkrankungen vorzubeugen. Aber selbst wer einen vorbildlichen Lebensstil pflegt, kann von Herz-Kreislauf-Erkrankungen manchmal sogar schon in jungen Jahren betroffen sein. Beispielsweise, wenn eine genetische Vorbelastung vorliegt. Familiäre Hypercholesterinämie ist hier das Stichwort, eine vererbbare Stoffwechselstörung, durch die LDL-Cholesterin im Körper nicht richtig abgebaut wird. Schätzungsweise eines von 200 Kindern kommt damit in Deutschland zur Welt. Leider wird die Krankheit kaum erkannt, obwohl sie durch einen einfachen Bluttest feststellbar

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude bei der nachfolgenden Lektüre.

Selbst wer einen vorbildlichen Lebensstil pflegt, kann von HerzKreislauf-Erkrankungen manchmal sogar schon in jungen Jahren betroffen sein. Beispielsweise, wenn eine genetische Vorbelastung vorliegt.

Prof. Dr. Holger Thiele Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e. V

Wenn Sie sich für weitere Beiträge zum Thema Herzgesundheit interessieren, werfen Sie doch auch mal einen Blick auf das neue Wissensportal www.Herzmedizin.de der DGK

Was eine Krebszelle zur Krebszelle macht, entschlüsselt die Molekularbiologie mit der Genomsequenzierung. Prof. Dr. Jürgen Wolf, Ärztlicher Leiter des Centrums für Integrierte Onkologie (CIO) am Uniklinikum Köln und Sprecher des nationalen Netzwerks Genomische Medizin-Lungenkrebs (nNGM) erklärt, wie dank der Erbgutentschlüsselung die typischen Merkmale einer Krebszelle als Zielmarke für Therapien genutzt werden, die zielgerichteter als Chemotherapien wirken.

Was kann man sich unter Genomsequenzierung vorstellen?

Das gesamte Erbgut jeder einzelnen Zelle des Körpers wird Genom genannt und steckt im Kern der Zelle. Dort wird es in der DNA gespeichert. Das Genom umfasst Informationen zu den Zellfunktionen, darunter auch zum Alterungs- und Sterbeprozess. Die Molekularbiologie ist inzwischen in der Lage, sämtliche Abschnitte (Gene) der DNA schnell und preiswert zu entschlüsseln.

Was macht eine Krebszelle zur Krebszelle?

Die Genomsequenzierung klärt nicht nur zur Funktionsweise, sondern auch zu Gesundheit oder Krankheit der Zelle auf. Bei krebskranken Zellen erfahren wir dank ihr, was die Krebszelle ausmacht: Die Gene von Zellen einer Krebsgeschwulst (sogenannter Tumor) zeigen im Vergleich zu gesunden Zellen je nach Krebsart typische Veränderungen auf. Diese werden auch Defekte oder Mutationen genannt. Es gibt harmlose Passagiermutationen, gefährlich mutierte Krebsgene (Onkogene) sowie Treibermutationen.

wirken. Das heißt: Ihre Wirkung richtet sich nur gegen Krebszellen mit dem angepeilten Biomarker. Damit sind diese Medikamente vorteilhafter als eine Chemotherapie, die das nicht vermag. Sie belastet den Körper stärker.

Kann jeder Tumor genomisch analysiert werden und welche Rückschlüsse lassen sich daraus ziehen?

Jede Tumorzelle lässt sich genomisch sequenzieren. Und deshalb sollte das Verfahren Standard in der Diagnostik werden. Wir bekommen dank der Biomarker eindeutige Hinweise für die passende Therapie.

Welche Vorteile bringt die Genomsequenzierung für das Behandeln von Tumoren?

Die typischen Mutationen dienen uns als sogenannte Biomarker. Sie erlauben es uns, Medikamente zu entwickeln, die zielgerichtet (auch: personalisiert, individualisiert)

Jede Tumorzelle lässt sich genomisch sequenzieren. Und deshalb sollte das Verfahren Standard in der Diagnostik werden.

Prof. Dr. Jürgen Wolf, Ärztlicher Leiter des Centrums für Integrierte Onkologie (CIO) am Universitätsklinikum Köln und Sprecher des nationalen Netzwerks Genomische Medizin-Lungenkrebs (nNGM)

Das beschleunigt die Entscheidungsfindung und sichert diese ab. Deshalb sollten Patienten sich auch nicht scheuen, die molekulare Diagnostik gleich zu Beginn der Behandlung einzufordern.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit dem IOZK Immun-Onkologisches Zentrum Köln entstanden.

Ein Gespräch mit Dr. Wilfried Stücker, Tumorimmunologe und Gründer des ImmunOnkologischen Zentrums in Köln, über die personalisierte IOZK-Immuntherapie, die gezielt den Tumor des Patienten bekämpft, ohne gesunde Zellen zu zerstören.

Wie kam es dazu, dass sich Ihr ImmunOnkologisches Zentrum (IOZK) in Köln komplett dem Thema Immuntherapie gewidmet hat?

Die immun-onkologische Therapie hat die Behandlung von Tumorerkrankungen revolutioniert. Sie hat sich neben der Chirurgie sowie Strahlen- und Chemotherapie als zusätzliche Säule etabliert. An unserem Zentrum beschäftigen wir uns als Ärzte und Naturwissenschaftler bereits seit 1985 mit der Rolle des Immunsystems bei Krebs und chronischen Infektionskrankheiten.

Warum kommt es bei der Behandlung kaum zu Nebenwirkungen, und wie ist die immun-onkologische Therapie neben der Chirurgie sowie Strahlen- und Chemotherapie zu betrachten?

Etablierte Therapien zielen darauf ab, durch Operationen oder Medikamente den Tumor zu vernichten –oft verbunden mit schweren Nebenwirkungen für die gesunden Zellen und das Immunsystem. Die IOZK-Immuntherapie nutzt und stärkt dagegen das patienteneigene Abwehrsystem spezifisch im Kampf gegen den Krebs. Sie aktiviert nachhaltig das Immunsystem gegen neu wachsende Krebszellen – gesunde Zellen werden dabei aber nicht zerstört. Grundsätzlich kann die IOZK-Therapie jederzeit im Krankheitsverlauf begonnen werden. Der optimale Behandlungszeitpunkt liegt jedoch möglichst zeitnah nach einer vollständigen Entfernung des Tumors.

Wie setzen Sie als Zentrum die personalisierte Immuntherapie ein?

Jede Krebserkrankung ist anders und bedarf einer

differenzierten Analyse und einer persönlich zugeschnittenen Behandlung. Daher planen wir für jeden Patienten eine individuelle multimodale Immuntherapie und erstellen einen abgestimmten Behandlungsplan. Die Basis bildet eine umfassende Laboranalyse des Immunsystems. Auf dieser Grundlage entscheidet unser Ärzteteam, welche Behandlungsmethode und Folgebetreuung am besten geeignet sind.

Die Tumorimmunologie ist Bestandteil vieler Forschungen. 2011 und 2018 gab es Nobelpreise der Medizin in diesem Bereich.

Was hat sich in der Behandlung von Lungenkrebs in den letzten Jahren verändert?

Wenn ein Lungenkrebs erstmals diagnostiziert wird, hat dieser bei drei Vierteln der Patienten bereits Tochtergeschwülste (Metastasen) gebildet. Die Aussichten waren früher entsprechend trüb: Die meisten Patienten lebten noch acht bis zehn Monate – auch weil die zumeist verordnete Chemotherapie sehr toxisch wirkte.

Mit der genomischen Sequenzierung gelingt es uns inzwischen, Lungenkrebs zu differenzieren. Jeder zehnte Patient beispielsweise weist eine EGFR-Treibermutation auf, gegen die wir zielgerichtet vorgehen können. Mit dem Erfolg, dass die behandelten Patienten noch vier, sechs, ja sogar bis zu zehn Lebensjahre haben. Die molekulare Diagnostik und die daraus resultierende zielgerichtete Krebsbehandlung sowie neue Immuntherapien beschleunigten den Fortschritt der Lungenkrebsmedizin exponentiell.

Aber: Unser Anspruch als Mediziner, das Beste für die Patienten zu tun, stellt uns zugleich vor eine große Herausforderung. Wir müssen das Mehr an Informationen verarbeiten, das uns unter anderem die molekularbiologische Diagnostik liefert. Um das zu bewältigen, braucht es eine neue Form der Zusammenarbeit: multidisziplinäre Teams aus Fachärzten und medizinischen Fachkräften. Und es braucht eine starke Einbindung der Patienten.

Was sind dabei die besonderen Stärken?

Die IOZK-Immuntherapie setzt sich aus verschiedenen Therapieformen zusammen, wie der Virotherapie, Hyperthermie, Impftherapie und weiteren Therapien, wie zum Beispiel den Checkpoint-Hemmern. Diese kombinieren wir. Mit diesem multimodalen Therapieansatz lassen sich alle soliden Tumore behandeln, beispielsweise Gehirntumore, Brust-, Darm-, Lungen-, Haut- oder Prostatakrebs.

Sie setzen dabei zentral Ihren patentierten IO-VAC®Impfstoff ein – was hat es damit auf sich?

Der IO-VAC®-Impfstoff ist Grundlage und entscheidende Komponente der multimodalen Immuntherapie. Für ihn kombinieren wir in unserem Labor, vereinfacht gesagt, ein onkolytisches, für den Menschen ungefährliches Virus und patienteneigene Tumorantigene mit patienteneigenen dendritischen Zellen zu dem persönlich abgestimmten Impfstoff IO-VAC®. Dieser aktiviert in der Folge das Immunsystem zur Bekämpfung des Tumors. Europaweit hat das IOZK als einzige Einrichtung die Genehmigung erhalten, diesen Kombinationsimpfstoff zu produzieren.

Dr. Wilfried Stücker Vorstandsvorsitzender der IOZK AG

Bei unserer Betrachtung beziehen wir alle aktuell verfügbaren Methoden der Krebsbehandlung mit ein –also von der immunologischen Behandlung bis hin zur klassischen Chemotherapie. Mit dem Resultat, dass jeder Patient eine auf ihn zugeschnittene und somit personalisierte Therapie erhält.

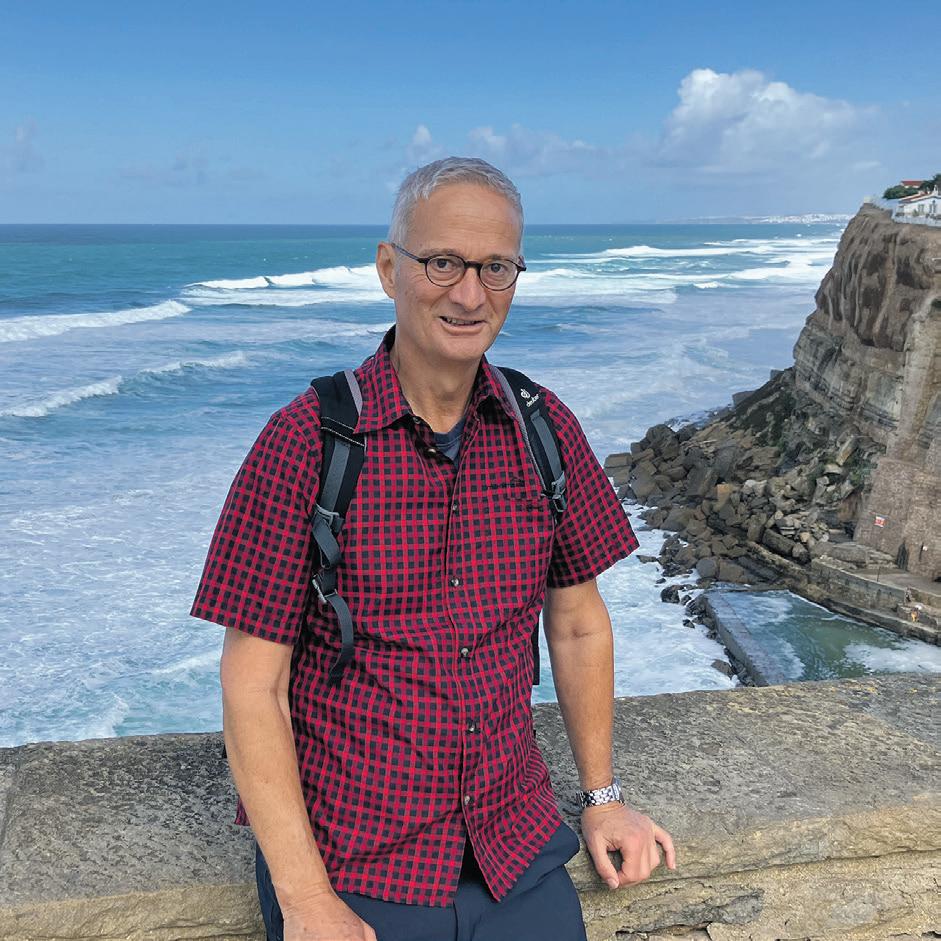

Etwa fünf bis sieben von 100.000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr an einem seltenen neuroendokrinen Tumor (NET). Mein Name ist Oliver Matthias Merx und im Jahr 2020 erhielt auch ich diese Diagnose.

Text Oliver Matthias Merx

unächst ein Rückblick: Die ersten Anzeichen der NET-Erkrankung zeigten sich bei mir 2017 und 2018. Zu dieser Zeit führten wiederholte Gallenkoliken zu schweren Entzündungen der Bauchspeicheldrüse. Nach der Entfernung der Gallenblase schienen die Probleme zunächst gelöst. Doch im Frühjahr 2019 kam es zu erneuten Beschwerden. Nun kamen diffuse Bewusstseinsstörungen dazu. Obwohl sich der Pankreas-Tumor bereits auf MRTScans abzeichnete, wurde er trotz längerer Krankenhausaufenthalte nicht entdeckt. Stattdessen wurde mir attestiert, dass ich mir die Symptome nur einbilden würde –eine durchaus frustrierende Erfahrung, die ich insbesondere mit Menschen mit seltenen Krankheiten teile.

Im Januar 2020 brachte ein weiterer MRT-Scan mehr Klarheit. Allerdings hieß es nun: „Herr Merx, Sie haben einen ziemlich großen Tumor an der Bauchspeicheldrüse!“ Diese Diagnose mit Familie und Freunden zu teilen, war durchaus eine Herausforderung. Doch stellte gerade die Familie in dieser Zeit einen wichtigen Rückhalt dar. Zudem konnte die Behandlung dank zweier Spezialisten für NET-Erkrankungen in meiner Region schnell beginnen. Nach einer erfolgreichen Resektion des Pankreasschwanzes galt ich als geheilt. Doch schon kurze Zeit später traten mehrere große postoperative Fisteln auf –sie bergen u.a. das Risiko einer Blutvergiftung. Gleichwohl ging es insgesamt kontinuierlich bergauf.

Von 2020 bis Anfang 2023 erlebte ich eine Phase, die ich selbst als eine der schönsten meines Lebens beschreiben kann. Körperlich und mental fühlte ich mich nahezu gesund und konnte viele Dinge genießen, die zwischenzeitlich in den Hintergrund gerückt waren. Als Anfang

2023 bei einer Routineuntersuchung mehrere kleine Lebermetastasen entdeckt wurden, änderte dies die Situation kaum. Es war ein merkwürdiges Gefühl – ich wusste, dass sie da sind, aber sie beeinträchtigten mein Leben nicht spürbar. Eine systemische Therapie mit Somatostatinanaloga (SSA) konnte das Wachstum der vielen kleinen Metastasen einige Zeit aufhalten. Doch im Frühjahr 2024 zeigten sich Anzeichen dafür, dass eine Metastase deutlich aggressiver zu wachsen begann.

Mein Ärzteteam und ich entschieden uns für eine Peptid-Rezeptor-Radionuklid-Therapie (PRRT). Dabei handelt es sich um eine innovative Methode, die gezielt an den Tumorzellen wirkt. Die PRRT war meine beste Option, aber sie brachte auch über mehrere Monate hinweg viele Unwägbarkeiten mit sich. Über vier Zyklen hinweg erlebte ich Höhen und Tiefen. Nebenwirkungen und Phasen der Unsicherheit waren die Folge der Behandlung, doch die Ergebnisse sprechen für sich: Das Wachstum der Metastasen wurde nicht nur gestoppt. Es kam vielmehr zu einer überdurchschnittlich hohen Regression – ein Erfolg, der zeigt, wie weit die Medizin bei der Behandlung seltener Tumorerkrankungen wie NET bereits ist.

Die Erfahrungen mit der PRRT und der Umgang mit den damit verbundenen Herausforderungen veranlassten mich, im November 2024 gemeinsam mit der Selbsthilfegruppe Netzwerk NET einen Patientenratgeber zur PRRT zu erstellen. Ich wollte anderen Betroffenen nicht nur Einblicke in den Ablauf der Therapie geben, sondern auch Tipps, wie man sich mental und praktisch darauf vorbereiten kann. Obwohl die PRRT im Vergleich zu einer Chemotherapie als nebenwirkungsarm gilt:

HANS BEGER STIFTUNG

Man muss auch bei ihr mit Nebenwirkungen rechnen – Art und Ausprägung sind allerdings sehr individuell. Bei der PRRT greifen ebenso wie bei einem NET physische und psychische Faktoren über längere Zeiträume hinweg ineinander. Das macht es u.a. für Hausärzte schwierig, die oft diffusen Beschwerden zwischen den einzelnen PRRT-Zyklen einzuordnen. Der stets offene und konstruktive Austausch mit meiner Hausarztpraxis und Psychotherapeutin war ein wichtiger Teil des letztendlichen Erfolgs, denn es ist sehr wichtig, die eigenen Selbstheilungskräfte bestmöglich zu mobilisieren!

Meinen Patientenratgeber zur PRRT ist digital unter www.prrt.info verfügbar.

Er bietet praxisnahe Hinweise und Orientierung für Betroffene aber auch Einblicke für Ärzte.

Eine gedruckte Version ist für Anfang 2025 in Planung. Mit dem Ratgeber möchte ich zeigen, dass es trotz aller Herausforderungen wichtig ist, die Chancen moderner Therapieformen wie der PRRT zu vertrauen und diese zu nutzen. Zugleich möchte ich empfehlen, bei seltenen Erkrankungen die Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen wie dem Netzwerk NET zu suchen.

Bauchspeicheldrüsenkrebs nimmt in Deutschland dramatisch an Häufigkeit zu. Trotz Fortschritte in Diagnostik und Behandlungsverfahren haben sich die Heilungschancen bei Bauchspeicheldrüsenkrebs in den letzten 30 Jahren nicht signifikant verbessert. Die relative Überlebensrate liegt derzeit nach 5 Jahren bei 1%. Eine große Krebsoperation ist mit Risiken und die Chemotherapie mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden.

Die Hans Beger Stiftung „Kampf dem Bauchspeicheldrüsenkrebs“ widmet sich seit 1991/2003 der Hilfe von Patienten, die durch diese Erkrankung in Not geraten sind. Sie hilft, bestmögliche Therapien für den individuellen Patienten zu finden und fördert Aufklärung auch über gutartige Vorstufen.

Nur Forschung und Aufklärung sind Schlüssel zur Beherrschung dieser für 90% aller Patienten das Leben verkürzenden Krebserkrankung.

Die Stiftung fördert mehrjährige Forschungsprojekte an der TU München, den Universitäten Ulm/Heidelberg und der Charité Berlin u.a. zur molekularen Entstehung des Pankreaskarzinoms und zur Entwicklung einer Immuntherapie gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs.

DAS KÖNNEN SIE MIT EINER SPENDE UNTERSTÜTZEN:

• Vielfältige Hilfe für Betroffene

• Verbreitung von Wissen über gutartige Vorstufen

• Aufklärung über Verhaltensrisiken, die zu dieser Krebserkrankung führen können

Förderung von Forschungsprojekten zur Immuntherapie

Klinische Forschungsprojekte zur Verbesserung der individuellen Therapie im fortgeschrittenen Krebsstadium

„Ich habe persönlich über 2.000 Operationen an der Bauchspeicheldrüse ausgeführt und feststellen müssen, dass ich bei Patienten mit Krebs der Bauchspeicheldrüse als Chirurg selten Heilung von der Krebserkrankung, häufig leider nur Lebensverlängerung erreichen konnte.“

Prof. Dr. Hans G. Beger hat 1991 in Ulm die European Study Group of Pancreatic Cancer (ESPAC) gegründet und aufgebaut. Die Studienergebnisse von ESPAC 1 über die Wirksamkeit der adjuvanten Chemotherapie haben weltweit zu einer signifikanten Verlängerung des Überlebens nach operativer Tumorentfernung geführt.

Kontakt: sekretariat@beger-ulm.de info@pankreasstiftung.de Tel. 0731/144 108 11 Spendenkonto BW Bank Ulm: DE73 6005 0101 7439 5026 91 Informationen unter unserem QR-Code ODER www.pankreasstiftung.de

Der Internist, Hämatologe und Onkologe Prof. Dr. med. Hermann Einsele war einer der ersten in Deutschland, die die sogenannte CAR-T-Zelltherapie gegen Blutkrebs klinisch testeten. Im Interview erklärt der Klinikdirektor Med II an der Uniklinik Würzburg, wie die Krebsimmuntherapie funktioniert und welches Potenzial sie birgt.

Prof. Einsele, war Ihnen beim ersten Einsatz das Potenzial der CAR-T-Zelltherapie bewusst?

In den USA erhielt im Jahr 2012 erstmals weltweit ein Kind eine CAR-T-Zelltherapie. Die damals sechsjährige Emily Whitehead litt an Blutkrebs (akute lymphatische Leukämie), hatte 23 Monate Chemotherapie hinter sich und galt als austherapiert. 22 Tage nach der Behandlung war Emily krebsfrei und ist es bis heute.1 Mit dieser Beispielpatientin vor Augen und einem Mitarbeiter an der Seite, der die CAR-T-Zelltherapie in den USA mitentwickelt hatte, waren wir äußerst optimistisch.

Wie verbessern sich Lebenserwartung und Lebensqualität von Patienten mit Blutkrebs dank der CAR-T-Zelltherapie?

Inzwischen sind deutschlandweit mehr als 1.000 Patienten damit behandelt worden. Die Fakten sprechen für sich:

• Während sich normalerweise etwa 0,5 bis ein Prozent der Immunzellen mit der Abwehr von Tumorzellen beschäftigen, sind es nach der CAR-T-Zelltherapie bis zu 95 Prozent.

25 bis 30 Prozent der von uns behandelten Patienten mit einem Lymphknotenkrebs in weit fortgeschrittenem Stadium, für die es keine Therapie mehr gab, sind nach der einmaligen Infusion im Rahmen der CAR-T-Zelltherapie langfristig krebsfrei.

• Und austherapierte Myelom-Betroffene mit einer Aussicht auf nur noch vier bis fünf krankheitsfreie Monate sind nach einmaliger CAR-T-Zelltherapie zwei, drei Jahre und länger krankheitsfrei.

Wobei „krankheitsfrei“ für ein Leben in „gesunder Lebensqualität“ steht.

Was sind die Herausforderungen bei der CAR-TZelltherapie?

Mit der CAR-T-Zelltherapie behandeln wir bislang erfolgreich Krebserkrankungen des blutbildenden Systems, zum Beispiel akute lymphatische Leukämien, Lymphknotenkrebs und multiple Myelome. Bei der Behandlung solider Tumore wie Brustkrebs, Nierenkrebs, Prostatakrebs und Lungenkrebs ist die große Herausforderung, die Krebszellen auf molekularer Ebene noch besser zu charakterisieren, so dass die spezifischen Oberflächenmarker von den CAR-T-Zellen noch zielsicherer erkannt und zerstört werden können. Zudem geht es hier darum, die CAR-T-Zellen in die Tumore einzuschleusen, wogegen sich diese wehren. An einer Lösung wird derzeit intensiv geforscht. Zudem sind wir damit beschäftigt, die bislang überwiegend individuelle CAR-T-Zelltherapie universal zu machen. Derzeit entnimmt man einer Patientin oder einem Patienten T-Zellen, verändert sie genetisch und setzt ihr oder ihm diese wieder ein. Das Verändern dauert zwischen drei bis acht Wochen – eine Zeit, in der der Tumor in Schach gehalten werden muss.

Die Verwendung körpereigener T-Zellen mindert das Risiko, dass die CAR-T-Zellen später fälschlicherweise gesundes Gewebe angreifen oder vom Körper als feindlich angesehen und bekämpft werden (Autoimmunreaktion). Forschungsziel ist es, auch fremde CAR-T-Zellen einzusetzen, die man vorrätig halten kann (sogenannte

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit UNIFONTIS Praxis für integrative Onkologie entstanden.

„Of-the-Shelf“-Lösung, auf Deutsch: „Aus-dem-RegalLösung“), um Zeit zu gewinnen: zum Behandeln und zum Leben.

Ist der Einsatz der CAR-T-Zelltherapie auf Krebs beschränkt?

Die Erfolge mit der CAR-T-Zelltherapie zeigen, dass Immuntherapien extrem wirken. Das rückte diese in den Fokus. Vielversprechend sind sie auch bei Autoimmunerkrankungen wie Rheuma, Multiple Sklerose (MS) und andere, wo sie fehlgeleitete Immunzellen bekämpfen. Auch bei Infektionserkrankungen wie Covid-Infektionen und Pilzinfektionen kann die Immuntherapie wirkungsvoll helfen. Spannend sind Forschungsansätze bei degenerativen Erkrankungen wie die Herzmuskelschwäche, bei der Muskelgewebe von Fasergewebe ersetzt wird. CAR-T-Zellen könnten künftig dazu gebracht werden, Fasergewebe aus dem Herz zu entfernen, so dass sich der Herzmuskel wieder erholt.

Eine Krebsgeschwulst (Tumor) entwickelt sich aus einer gesunden Körperzelle, deren Erbinformation beschädigt oder bei der Zellteilung fehlerhaft ausgelesen wird. Solche Erbgutfehler entstehen oft zufällig (Mutation). Sie verändern die Zellbiologie, so dass die Zelle unkontrolliert zu einem Tumor heranwächst. Tückisch ist: Krebszellen können sich für die körpereigene Abwehr (Immunsystem) unsichtbar machen. Bei der CAR-T-Zelltherapie werden körpereigene Abwehrzellen (T-Zellen) genetisch so verändert, dass sie Tumorzellen erkennen und ausschalten – und das über viele Jahre hinweg.

Ein bisher nicht lösbares Problem von Krebserkrankungen war die Tatsache, dass das Immunsystem die Krebszellen nicht erkennen oder eliminieren kann. Da die Krebszelle aus einer gesunden Zelle entstanden ist, und somit immer noch die für jedes Individuum einzigartige DNA in sich trägt, kann das Immunsystem Krebszellen nur schwer von gesunden unterscheiden. Zudem tragen Krebszellen bestimmte Marker auf ihrer Oberfläche, welche das Immunsystem, trotz der Abnormalität der Zelle, wie ein Schutzschild davon abhalten, diese zu zerstören.

Text Prof. Dr. med. Joachim Drevs & Leona Kröhle

Zwischenzeitlich gibt es eine Vielzahl, teilweise auch zugelassener, Therapien, die versuchen, sich das körpereigene Immunsystem zunutze zu machen. Die dabei zum Einsatz kommenden Antikörpertherapien versuchen dabei die Schutzschilde zu entfernen. Andere Ansätze schleusen Viren in die körpereigenen Immunzellen ein, um diese so auf bestimmte Oberflächenmarker der Tumorzellen zu trainieren. All diesen Ansätzen gemeinsam ist aber deren fehlende Spezifität. Da die Oberflächenmarker und Schutzschilde auch auf gesunden Zellen vorkommen, kann diese Form der Immuntherapie zu schweren Reaktionen gegen gesunde Zellen führen. Das kann alle Organe und deren Funktionen betreffen.

Ein weiterer Ansatz verwendet nun die Tumorzellen des jeweiligen Patienten selbst, um das Immunsystem auf deren Beseitigung zu trainieren. War die ursprüngliche Umsetzung dieser Therapieform noch sehr aufwändig, da man Tumorzellen lange nur aus frisch operiertem Gewebe identifizieren und herauslösen konnte, ist es jetzt durch neue Methoden gelungen, ein deutlich weniger aufwändiges Verfahren zu etablieren. Heute werden die im Blut zirkulierenden Tumorzellen isoliert und zur Herstellung einer Impfstoff-artigen Immuntherapie verwendet. Hierfür ist also nur noch eine Blutentnahme notwendig. Der auf diese Weise, für jeden Patienten individuell, hergestellte Krebsimpfstoff (sog. Autologe Tumorzell Vakzine) enthält Fragmente der Tumorzellen des Patienten. Durch sechs Injektionen des individuellen Impfstoffs unter die Haut, wird die Tumorzelle wie auf

einem 'Fahndungsfoto' als feindlich vorgeführt. Dadurch können jegliche Zellen, ob im Haupttumor, in Metastasen oder im Blut, als 'nicht zum Körper gehörig' erkannt – und vernichtet werden. Die bestehende 'Tarnung' von Tumorzellen, die sie für das normale Immunsystem unangreifbar machen, wird aufgehoben. Diese Form der Immuntherapie ist, bis auf grippeähnliche Symptome, gut verträglich. Eine Reaktion gegen gesundes Gewebe wurde bisher nicht beobachtet. Die Therapie ist durch die Verwendung der jeweiligen Zellen des Patienten so einzigartig wie seine Erkrankung selbst.

Ein weiteres, ähnliches Verfahren, ist die Immuntherapie mit dendritischen Zellen. Auch hier ist das Ziel, die Tumorzellen für die körpereigenen Abwehrzellen angreifbar zu machen. Bei dieser Therapie werden allerdings nicht die Tumorzellen selbst, sondern die körpereigenen Immunzellen isoliert, und im Labor auf die Erkennung der Krebszellen trainiert. Bei dieser, bereits am längsten eingesetzten Form der Immuntherapie, werden die im Labor veränderten Immunzellen selbst aber häufig als falsch erkannt und von den nicht im Labor veränderten Immunzellen eliminiert.

Für alle Immuntherapien gilt aber gleichermaßen, dass je weniger das Immunsystem vorher durch eine Bestrahlung oder Chemotherapie geschädigt wurde oder durch Immunsuppressiva wie Cortison unterdrückt wird, desto besser kann es wirken. Immuntherapien können grundsätzlich in jedem Stadium und bei fast allen Krebsarten eingesetzt werden.

Zwischenzeitlich gibt es eine Vielzahl, teilweise auch zugelassener, Therapien, die versuchen, sich das körpereigene Immunsystem zunutze zu machen.

Prof. Dr. med. Joachim Drevs Ärztlicher Direktor

UNIFONTIS

PRAXIS FÜR INTEGRATIVE ONKOLOGIE

Apothekenweg 6, 38173 Sickte Tel. +49 (0)5305 – 912 568 0

Weitere Informationen finden Sie unter: www.unifontis.net

n den letzten Jahren hat die zunehmende Erforschung immunologischer Mechanismen, die für die Krebsentstehung und für den Verlauf einer Krebserkrankung eine zentrale Rolle spielen, dazu geführt, dass Immuntherapien von Tumoren mittlerweile ein fester Bestandteil in der modernen Onkologie sind. Grundsätzlich kann zwischen einer passiven und einer aktiven Immuntherapie unterschieden werden. Bei der aktiven Immuntherapie soll das Immunsystem speziell gegen den Tumor durch Induktion spezifischer Immunzellen, die den Tumor angreifen und zerstören können, aktiviert werden. Am Anfang einer solchen spezifischen Immunantwort steht die Aufnahme und Präsentation von tumorspezifischen Antigenen durch antigenpräsentierende Zellen wie dendritische Zellen.

Im Mittelpunkt der in der Praxisgemeinschaft für Zelltherapie (PGZ) durchgeführten aktiven immunologischen Krebstherapien steht die zelluläre spezifische Immuntherapie auf Basis dieser dendritischen Zellen. Die dendritischen Zellen werden aus den Monozyten des Patienten in größerer Anzahl nach höchsten Qualitätsstandards mit behördlicher Genehmigung im Labor generiert. Zurückgeführt in den Körper, sollen sie die tumorspezifische Immunantwort und im Idealfall eine systemische Immunität durch Aktivierung tumorspezifischer Immunzellen induzieren. In klinischen Studien und Fallberichten konnte gezeigt werden, dass eine spezifische Immuntherapie mit dendritischen Zellen selbst in fortgeschrittenen Stadien einer Krebserkrankung wirksam sein kann.

Bereits 2010 führte dieser Therapieansatz in den USA zur Zulassung von Sipuleucel-T für Patienten mit asymptomatischem, metastasiertem, kastrationsrefraktärem Prostatakarzinom, da in der Zulassungsstudie ein signifikanter Überlebensvorteil für Sipuleucel-T gegenüber Placebo gezeigt werden konnte. Darüber hinaus war der Anteil Langzeitüberlebender unter bzw. nach der Therapie mit dendritischen Zellen gegenüber dem Placebo-Studienarm erhöht. Ein relativ höherer Anteil Langzeitüberlebender wurde auch für andere Tumorerkrankungen, wie z.B. das fortgeschrittene Melanom, das Glioblastom und das hormonrezeptor-negative Mammakarzinom beschrieben. Bei der passiven Immun-

therapie werden z.B. monoklonale Antikörper gegen bestimmte tumorspezifische Strukturen gerichtet oder die insbesondere bei Lymphomen erfolgreiche CAR-TZelltherapie eingesetzt. Zu den passiven Immuntherapien zählt auch die seit einigen Jahren eingesetzte Behandlung mit Checkpoint-Inhibitoren.

Eine entscheidende Rolle für die Effektivität einer Immuntherapie spielt auch das im Patienten vorliegende oftmals entzündliche Milieu sowie die immunologische Grundsituation des Patienten.

Dr. Thomas Neßelhut Leiter des Therapiezentrums Zelltherapie Duderstadt GmbH

Ein Tumor hat eine Vielzahl von Mechanismen entwickelt, wodurch er sich dem Angriff durch das Immunsystem entzieht. Dabei erfolgt die Kontrolle der Immunantwort an bestimmten sogenannten immunologischen Checkpoints, unter denen der PDL-1/PD-1 Pathway derzeit einer der wichtigsten Ansatzpunkte für eine weitere Immuntherapie mittels der gegen PD-1 oder PDL-1 gerichteten Antikörper ist. Eine wirksame anti-TumorImmunantwort erfordert aber sowohl die Hemmung inhibitorischer Signale durch z.B. Checkpoint-Blockaden als auch die Aktivierung tumorspezifischer, im Idealfall zytotoxischer Immunzellen durch z.B. die spezifische zelluläre Immuntherapie mit dendritischen Zellen. Daher ist die Kombination einer dendritischen Zelltherapie mit einer Checkpoint-Inhibitortherapie in vielen Fällen sinnvoll.

Eine entscheidende Rolle für die Effektivität einer Immuntherapie spielt auch das im Patienten vorliegende oftmals entzündliche Milieu sowie die immunologische Grundsituation des Patienten. So sind z.B. die Anzahl der das Immunsystem hemmenden Zellen oftmals deutlich erhöht, wodurch die anti-Tumor Antwort abgeschwächt und verhindert werden kann.

Daher erfolgt in der PGZ vor dem Beginn einer Immuntherapie die Analyse des individuellen Immunprofils. Je nach Ausgangslage erhält der Patient dann eine Therapie zur generellen Stärkung des Immunsystems und ggf. bei Vorliegen einer deutlich erhöhten Anzahl der hemmenden Immunzellen eine Milieutherapie.

Ein weiterer innovativer Therapieansatz stellt die Behandlung mit onkolytischen Viren dar. Diese sind im Idealfall nicht humanpathogen, sondern können sich gezielt in Krebszellen vermehren. Dies führt einerseits zur direkten Zerstörung der Krebszellen, anderseits zu einer gezielten Immunantwort gegen die virusinfizierte Krebszelle, da die virusspezifischen Strukturen vom Immunsystem als fremd erkannt werden.

Darüber hinaus kann die Kombination von immunologischen Therapien mit klassischen onkologischen Therapien wie z.B. Bestrahlung oder Chemotherapie dazu beitragen, die Prognose von Krebspatienten weiter zu verbessern. Das bessere Verständnis weiterer immunologischer Abläufe bei Tumorerkrankungen wird dazu beitragen, die Effizienz immuntherapeutischer Strategien weiter zu erhöhen.

Praxisgemeinschaft für Zelltherapie (PGZ)

Hinterstr. 53, 37115 Duderstadt info@immune-therapy.net

phone: 0049 (0) 5527 9971 20

Sprechzeiten

Montag - Freitag von 8.00 - 16.00 u. n. Vereinbarung

Weitere Informationen finden Sie unter: www.immune-therapy.net

Im Jahr 2023 wurde bei Peter S. eine Myelofibrose diagnostiziert, eine seltene, maligne Erkrankung des Knochenmarks, die zur Gruppe der myeloproliferativen Neoplasien (MPN) gehört. Wie beeinträchtigt sie sein Leben?

Text Miriam Rauh

Wie wurde die Erkrankung bei Ihnen entdeckt?

Unserem Firmenarzt fiel beim Check-up auf, das mit meinem Blutbild etwas nicht stimmt; meine Thrombozyten waren am oberen Limit. Er überwies mich an einen Onkologen, der weitere Untersuchungen durchführte und eine essentielle Thrombozythämie diagnostizierte.

Hatten Sie zu diesem Zeitpunkt schon Symptome?

Im Nachhinein betrachtet – ja. Ich hatte eine ausgeprägte Müdigkeit, die ich nicht erklären konnte. Heute weiß ich, dass dies ein Symptom der Erkrankung ist.

Wie lange hat es gedauert, bis Sie eine Diagnose hatten?

Die erste Diagnose, also den Befund „essentielle Thrombozythämie“, erhielt ich 2013. Es dauerte zehn Jahre bis sie revidiert wurde. Zunächst wurden die Thrombozytenwerte beobachtet, die langsam, aber stetig anstiegen. Ich bekam Medikamente und war 2022 auch in einer spezialisierten Reha-Klinik für MPN-Patienten in Bad Berka. Dort wurde mir eine Knochenmarkpunktion empfohlen, bei der eine sekundäre Myelofibrose festgestellt wurde. Diese Diagnose war für mich ein Schock, denn im Vergleich zur essentiellen Thrombozythämie ist die Myelofibrose eine viel schwerwiegendere Erkrankung. Auch mussten die Medikamente, die ich bislang bekommen hatte, angepasst werden.

Wie hat sich die Krankheit im Verlauf verändert?

Heute bin ich nach wie vor von der Müdigkeit betroffen, spüre deutlich die Auswirkungen des Abfalls meiner Hämoglobinwerte. Das zeigt sich besonders bei körperlicher Aktivität. Ich war immer sportlich aktiv, habe oft Tennis gespielt und bin gerne gewandert. Heute fehlt mir dafür oft nach wenigen Minuten die Luft. Es fällt mir schwer, mitzuhalten, was sehr unangenehm ist – und auch frustrierend, weil ich immer gerne aktiv war. Darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass meine Konzentration und mein Gedächtnis nachlassen. Ich vergesse Dinge leichter und bin nicht so aufmerksam wie früher. Ob das direkt mit der Erkrankung zusammenhängt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber es fühlt sich für mich so an.

Wie reagiert Ihr Umfeld darauf?

Meine Familie, Freunde und auch mein berufliches Umfeld zeigen viel Verständnis, aber die Krankheit ist schwer greifbar. Es ist keine äußerliche Verletzung, die man direkt sieht. Abgesehen von meiner Blässe, die durch den Mangel an roten Blutkörperchen entsteht, merkt man mir die Krankheit oft nicht an. Das macht es für andere schwierig, nachzuvollziehen, wie stark ich tatsächlich eingeschränkt bin.

Fühlen Sie sich von medizinischer Seite gut betreut? Mittlerweile ja. Ich habe zwei Onkologen, die mich unterstützen, und ich bin auf das MPN-Netzwerk gestoßen.

Das MPN-Netzwerk bietet wertvolle Informationen, zum Beispiel über neue Entwicklungen und Behandlungsmöglichkeiten, die von Onkologen auf Fachtreffen diskutiert werden, und schafft so eine solide Informationsbasis für Betroffene, einschließlich einer Übersicht mit Adressen von spezialisierten Zentren in Deutschland.

Der Austausch mit anderen Betroffenen ist ebenfalls enorm wertvoll. Und: Sport nicht aufgeben. Auch wenn es schwerfällt, ich fühle mich nach sportlicher Betätigung oft besser, zumindest für ein paar Tage.

Peter S.

wurde. Eine frühere Diagnose hätte sicher einiges verändert. Außerdem würde ich anderen raten, aktiv informiert zu bleiben – über Netzwerke wie das MPN-Netzwerk oder Fachtreffen. Der Austausch mit anderen Betroffenen ist ebenfalls enorm wertvoll. Und: Sport nicht aufgeben.

Auch wenn es schwerfällt, ich fühle mich nach sportlicher Betätigung oft besser, zumindest für ein paar Tage.

Man muss aber akzeptieren, dass die Leistung nicht mehr so ist wie früher.

Vernetzen Sie sich auch mit Betroffenen oder Angehörigen.

Das MPN-Netzwerk e. V. ist eine Selbsthilfeinitiative für Menschen mit Myeloproliferativen Neoplasien und ihren Angehörigen.

Dadurch konnte ich Kontakt zu einem Experten aufnehmen und erhalte jetzt fundierte Behandlungsempfehlungen. Das ist enorm wichtig, weil Myelofibrose eine seltene Erkrankung ist und viel Spezialwissen erfordert.

Was hat Ihnen am meisten geholfen, mit der Diagnose umzugehen?

Der Austausch mit anderen Betroffenen ist sehr wichtig für mich. Nach der Reha habe ich eine Freundschaft zu einem Betroffenen aufgebaut, der ebenfalls an Myelofibrose leidet.

Wir stehen regelmäßig in Kontakt und sprechen darüber, wie es uns geht und was es an neuen Informationen gibt.

Wenn Sie auf Ihre Krankheitsgeschichte zurückblicken – gibt es etwas, das Sie Ihrem jüngeren Ich oder anderen Betroffenen raten würden?

Mir selbst würde ich raten, mich früher sorgfältig zu informieren und eine Knochenmarkpunktion nicht so lange hinauszuzögern.

Bei mir wurde zehn Jahre lang eine essentielle Thrombozythämie behandelt, bevor die Myelofibrose erkannt

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mpn-netzwerk.de

Das forschende Pharmaunternehmen Novartis denkt Medizin neu, um besonders auch Menschen mit seltenen Erkrankungen mit innovativen Therapien und Informationsangeboten zu mehr Lebensqualität zu verhelfen.

Speziell für Menschen, die an einer Myeloproliferativen Neoplasie (MPN) wie der Myelofibrose, der Polycythaemia Vera oder der Chronischen Myeloischen Leukämie leiden, hat Novartis umfangreiche Informationsinitiativen ins Leben gerufen, die wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Erkrankung und zum Umgang damit zur Verfügung stellen.

Symptome erkennen – und richtig in Zusammenhang bringen

Da die verschiedenen Symptome der MPN sehr vielschichtig sind und mit Fortschreiten der Erkrankung stärker werden können, sind fundierte Informationen zu den möglichen Beschwerden für Patient*innen und deren Angehörige sehr wichtig. Das macht das Beispiel der Polycythaemia Vera deutlich, denn Beschwerden wie chronische Müdigkeit, Schmerzen im linken Oberbauch, verstärktes nächtliches Schwitzen, Juckreiz besonders nach Kontakt mit Wasser und Appetitlosigkeit lassen oft nicht direkt auf eine schwere Erkrankung schließen. Gerade Frauen denken oftmals eher an die Wechseljahre und nicht an eine seltene Bluterkrankung. Auch Sehund Konzentrationsstörungen, Ohrensausen oder trockene Haut werden eher auf das Alter zurückgeführt und nicht in Kombination betrachtet. Die Folge: der Arztbesuch bleibt aus, die PV bleibt unentdeckt und somit auch unbehandelt, schwere Komplikationen können auftreten.

Zunehmende Beschwerden ernst nehmen

Aber auch wenn die Diagnose bereits gestellt wurde, sollten Betroffene die Symptome im Blick behalten und regelmäßige Kontrolluntersuchungen durchführen lassen. Wenn die Symptomlast zunimmt oder Nebenwirkungen auftreten, sollten Betroffene umgehend das Gespräch mit dem Behandlungsteam suchen, um krankheitsbedingte Beschwerden von therapiebedingten zu unterscheiden, denn manche Begleiterkrankungen oder Komplikationen können für Betroffene im schlimmsten Fall lebensbedrohlich werden. So sollten z. B. regelmäßig das Blut und die Milz untersucht werden. Zudem sollte einmal jährlich ein Hautscreening durchgeführt werden, um therapiebedingte Hautveränderungen früh zu erkennen, die sich möglicherweise zu schweren Hautveränderungen wie offenen Wunden oder gar Hautkrebs entwickeln könnten.

Wissen ist demnach für Betroffene der Schlüssel, um bei der Wahl und Durchführung der passenden Therapie intensiv mit einbezogen werden zu können. Die drei einzelnen Initiativen für das Leben mit Myelofibrose, Polycythaemia Vera und Chronischer Myeloischer Leukämie bieten auf der Internetseite www.leben-mit-blutkrankheiten.de viele Informationen, die über die Facetten der Erkrankungen informieren.

Bei Menschen mit hellem Hauttyp, die sich gerne in der Sonne aufhalten, besteht ein erhöhtes Risiko, eine Aktinische Keratose zu entwickeln, die sich in einem von zehn Fällen zu hellem Hautkrebs entwickeln kann. Dies gilt um so mehr für MPN-Patient*innen, da eine der medikamentösen Therapien dieses Risiko zusätzlich steigern kann. Deshalb sollten Betroffene Hautveränderungen in lichtexponierten Arealen ernst nehmen und sie einem Dermatologen zeigen. Diese Obacht gilt auch für Veränderungen an den Beinen. Streifige oder netzartige Rötungen und offene Stellen sollten möglichst frühzeitig einem Hautarzt oder den betreuenden Hämatoonkologen gezeigt werden, da das ein klares Indiz dafür sein könnte, die Therapie zu überdenken und entsprechend anzupassen.

Prof. Dr. Markus Braun-Falco

Facharzt für Dermatologie und Venerologie

Hier finden sich auch Patient*innen-Erfahrungsberichte und Expert*innenbeiträge zu verschiedenen krankheitsrelevanten Schwerpunkten. Zudem finden Patient*innen ausführliche Checklisten, die ihnen die Gespräche mit dem Behandlungsteam erleichtern können. Dazu kann auch eine Anpassung der Therapie gehören, wenn die bestehende Behandlung nicht den gewünschten Erfolg erzielt oder Nebenwirkungen auftreten, welche die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Dabei kann auch der MPN-Tracker unter de.mpn.your-symptom-questionnaire.com helfen, der Patient*innen in Form eines Therapietagebuches bei der Dokumentation zur Entwicklung ihrer Erkrankung unterstützt.

Zusammen stärker

Auch der Austausch mit anderen Betroffenen, Selbsthilfeorganisationen und Fachärzt*innen stärkt Patient*innen und ihre Angehörigen im Umgang mit der Erkrankung. Seit 2016 können MPNBetroffene einen bundesweit etablierten Treffpunkt nutzen: die MPNPatient*innentage. Die Teilnahme an den MPN Veranstaltungen ist kostenlos.

Auf www.leben-mit-blutkrankheiten.de/mpn-patiententage findet man die Anmeldung für die nächsten Patient*innentage sowie weitere Informationen und einen kleinen Rückblick auf vergangene Veranstaltungen.

Eine Krebserkrankung belastet nicht nur den Körper. Auch die Psyche der Betroffenen leidet. Im Interview berichtet Prof. Dr. Anja Mehnert-Theuerkauf, Diplompsychologin und Leiterin der Abteilung medizinische Psychologie und medizinische Soziologie am Uni-Klinikum Leipzig, wie die Psychoonkologie beim Annehmen und Bewältigen einer Krebsdiagnose und -behandlung unterstützen kann.

Wie hat sich das Verständnis psychosozialer Begleitung von Krebspatienten entwickelt?

In den 1960ern wurde durch die Hospizbewegung in England der Grundstein für einen Perspektivenwechsel in der Onkologie gelegt, nämlich sich nicht nur auf die Krebsbehandlung und Sterbebegleitung zu fokussieren, sondern sich auch um die Lebensqualität der Krebspatienten zu kümmern. In der Zwischenzeit hat sich viel getan: in der klinischen Praxis bei Behandlung und Pflege sowie in der Forschung. Heute ist die Psychoonkologie die Brücke, die die moderne Hochleistungs-Krebsmedizin und die individuellen Bedürfnisse der Patienten als fühlende Individuen verbindet.

Eine gemeinsame Entscheidungsfindung kann zu besseren Behandlungsergebnissen führen.

Prof. Dr. Anja Mehnert-Theuerkauf

wirken. Wir stärken die Patienten darin, ihre individuellen Behandlungsziele zu definieren und zu formulieren. Eine Kommunikation auf Augenhöhe mit dem behandelnden Arzt ermöglicht Patienten, informierte und gemeinsame Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit ihren persönlichen Werten und Präferenzen stehen. Eine gemeinsame Entscheidungsfindung kann zu besseren Behandlungsergebnissen führen.

Stetige Fortschritte in der Krebsforschung führen dazu, dass immer mehr Betroffene mit ihrer Krebserkrankung leben – manche jedoch mit schwerwiegenden Einschränkungen. Unsere Arbeit konzentriert sich deshalb zunehmend auch auf die Phase des „Cancer Survivorships“ und die psychosozialen Folgen für Patienten und ihre Angehörigen.

Diplompsychologin, Psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie und Leiterin der Abteilung für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie am Universitätsklinikum Leipzig

Die Psychoonkologie trägt dazu bei, dass Patienten mündiger in die Behandlung kommen – informiert und bereit, aktiv an der Behandlung ihres Krebses mitzu-

Die ASB-Wünschewagen erfüllen sterbenskranken Menschen jeden Alters einen letzten Herzenswunsch

„Endlich! Endlich bin ich hier, das habe ich mir schon so lange gewünscht!“ ruft die 80-jährige Sabine*, als sie das Meer sieht.

Zudem sehe ich die Psychoonkologie zunehmend als einen wichtigen Baustein der Gesundheitsvorsorge. Ein gesunder Lebensstil kann nicht nur das Krebsrisiko vermindern, sondern kann sich bei Betroffenen auch positiv auf den Krankheitsverlauf und die Lebensqualität auswirken sowie das Rückfallrisiko senken.

Was kann die Psychoonkologie konkret leisten, um die Lebensqualität von Patienten während und nach der Behandlung zu verbessern?

Die Diagnose Krebs stürzt Betroffene oft in ein Gefühlschaos. Die Psychoonkologie unterstützt Patienten und Angehörige in dieser Situation und im weiteren Krankheitsverlauf z.B. im Rahmen der Krebsberatung durch Information, Unterstützung bei der Reduktion emotionaler und psychosozialer Belastungen und durch die Stärkung von Ressourcen.

Sie ist froh, am Strand zu sein, mal rauszukommen aus dem Seniorenzentrum und dem Alltag, der von ihren multiplen Erkrankungen geprägt ist. Eingemummelt in Mantel und Schal geht ihr Blick zum Horizont. Er bleibt irgendwo da draußen hängen, wo Himmel und Erde sich begegnen. Alle Sorgen fließen mit den Wellen weg. Und auch die Gewissheit, dass das Leben unweigerlich mit dem Sterben in den Tod übergeht.

Dabei sind die Wünsche so individuell wie die Menschen: noch einmal das Meer sehen, noch einmal das eigene Zuhause besuchen, die Lieblingsband erleben oder mit dem Lieblingsfußballverein im Stadion fiebern.

Schwerstkranken Menschen jeden Alters einen innigen Wunsch zu erfüllen, dieser Aufgabe hat sich der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. mit seinem Projekt „Der Wünschewagen –Letzte Wünsche wagen“ verschrieben. 2014 in Essen gestartet, finden sich ASB-Wünschewagen an 23 Standorten bundesweit. Das Projekt ist rein ehrenamtlich getragen und wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Für die Fahrgäste und Begleitpersonen sind die Fahrten kostenlos.

Wir helfen Menschen, nach der Erkrankung zurück in eine „neue“ Normalität zu finden und auch mit der Erkrankung eine gute Lebensqualität und neue Lebensperspektiven zu entwickeln. Psychosoziale Unterstützungsangebote finden sich in zertifizierten Krebszentren, Krebsberatungsstellen, der onkologischen Rehabilitation sowie im Rahmen ambulanter psychotherapeutischer Angebote. Darüber hinaus gibt es inzwischen eine Reihe geprüfter digitaler Informations- und Unterstützungsangebote.

Fordert das Betreuen von Patienten mit unterschiedlichem Krebs Sie besonders heraus?

Auch wenn die krankheits- und behandlungsbedingten Belastungen von Patienten mit unterschiedlichen Krebsdiagnosen verschieden sein können, gibt es gewisse Ähnlichkeiten in den emotionalen Belastungen und Aspekten der Krankheitsverarbeitung. Insbesondere erhöhen chronische Schmerzen und dauerhafte Funktionseinschränkungen das Risiko für psychische Belastungen wie Depressivität oder eine hohe Angstsymptomatik.

Stetige Fortschritte in der Krebsforschung führen dazu, dass immer mehr Betroffene mit ihrer Krebserkrankung leben – manche jedoch mit schwerwiegenden Einschränkungen. Unsere Arbeit konzentriert sich deshalb zunehmend auch auf die Phase des „Cancer Survivorships“ und die psychosozialen Folgen für Patienten und ihre Angehörigen.

Wie unterstützen Sie Angehörige von Krebserkrankten?

Angehörige sind häufig stark belastet. Krebsberatungsstellen sind deshalb neben Angeboten für Patienten auch eine erste Anlaufstelle für deren Angehörige.

Im Verzeichnis des Krebsinformationsdienstes können Sie über eine Umkreissuche Anlaufstellen in Ihrer Nähe finden: krebsinformationsdienst.de/ krebsberatungsstellen

Sie haben selbst einen letzten Wunsch oder kennen jemanden, der in der letzten Lebensphase gerne etwas unternehmen würde?

Zögern Sie nicht, unsere Wunscherfüller:innen zu kontaktieren: www.wuenschewagen.de

Spenden helfen uns, die Reisekosten zu den Wunschorten, die Schulungen unserer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, Dienstkleidung sowie Anschaffung und Ausstattung der Fahrzeuge zu finanzieren. Jede Unterstützung ermöglicht es uns, letzte Wünsche wahr werden zu lassen. Werden auch Sie Wunscherfüller:in.

Spendenkonto

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE84 3702 0500 0007 0607 05

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Wünschewagen

Weitere Informationen: www.asb.de/spenden

Im Interview mit Zahnärztin Dr. Kristin Arp

Welche Zusammenhang gibt es aus Ihrer Sicht zwischen Mundgesundheit, insbesondere Parodontitis, und HerzKreislauf-Erkrankungen?

Auf den ersten Blick ist die Parodontitis eine chronische Entzündung im Mund. Bakterien sorgen für eine Zahnfleischentzündung, die unbehandelt zum Zahnverlust führt. Dies passiert schmerzfrei und meist unbemerkt. Wenn wir aber ganz ehrlich sind, ist das eine völlige Untertreibung!

Wenn Sie an Star Wars denken…dann ist das Kinderfasching gegenüber dem, was diese Bakterien in unserem Mund wirklich anrichten können! Das Microbiom im Mund ist ein sensibles Ökosystem, vergleichbar mit dem Amazonas. Wird diese Balance gestört, dann haben die „Bad Guys“ der Truppe ihren Moment. Mit einer ausgeklügelten Angriffstaktik arbeiten verschiedene Bakterienarten zusammen. Sie zerstören nicht nur Gewebe, sondern sorgen für eine Entzündung, die sich auch über das Blutsystem ausbreitet. Sie kapern regelrecht körpereigene Abwehrzellen und „reisen“ so als blinde Passagiere zu den entlegensten Körperregionen um ihr Unheil dort fortzusetzen. Wir haben in Studien genau diese Mundbakterien auf den Herzklappen gesunder Patienten gefunden. Sie dringen in die Gefäßwände ein und sorgen dort für weitere Entzündungsschäden. Die Bakterien fördern die Thrombosebildung und dadurch Herzinfarkte und Schlaganfälle. Als wäre das nicht genug, sorgen sie dafür, dass sich Ablagerungen (Plaques) in den Gefäßen bilden. Die Atherosklerose. Genau diese Bakterien wurden auch in Plaques im Gehirn nachgewiesen. Mundbakterien können also auch Erkrankungen wie Alzheimer verschlimmern. Das ist doch schon eher Science Fiction, oder?

Das Microbiom im Mund ist ein sensibles Ökosystem, vergleichbar mit dem Amazonas. Wird diese Harmonie gestört, dann haben die „Bad Guys“ der Truppe ihren Moment. Mit einer ausgeklügelten Angriffstaktik arbeiten verschiedene Bakterienarten zusammen und dringen in Zellen des Zahnfleisches ein. Das Immunsystem ist alarmiert und beginnt mit der Vernichtung der Bakterien und des infizierten Gewebes.

Wie wirkt sich eine unbehandelte Parodontistis auf die Allgemeingesundheit aus?

Parodontitis-Bakterien sind wie der „Joker“ für die schwarze Seite der Macht. Sie verschlimmern alle Erkrankungen, die auf Entzündungen beruhen. Z.B. Diabetes Typ 2. Wer Parodontitis hat, dessen Blutwerte verschlechtern sich trotz Diabetes-Medikamenten. Genauso bei entzündlichen Darmerkrankungen. Dort zerstören die Bakterien mit ihren Entzündungsstoffen zusätzlich die Darmwand und heizen die „explosive“ Stimmung weiter mit an. Gleiches bei rheumatoider Arthritis, einer Gelenkerkrankung. Schwangeren Frauen mit Parodontitis erleben weitaus mehr Frühgeburten und haben Neugeborene mit reduziertem Geburtsgewicht im Vergleich zu Frauen ohne diese Erkrankung. Sie ahnen es, wer selbst davor keine Zurückhaltung kennt, der ist auch Pate für „the Evil“. Neue Studien zeigen: sie unterstützen das Wachstum von Krebszellen in Darm und im Kopfbereich. Fördern sogar die Metastasenbildung.

Kann die regelmäßige zahnärztliche Untersuchung zur Prävention von HerzKreislauf-Erkrankungen beitragen?

Auf jeden Fall. Alle 6 Monate zur Kontrolle. Wir messen die Taschen (völlig schmerzfrei) aus und können zusätzlich auf Röntgenbildern innerhalb weniger Minuten die Diagnose mitteilen. Wir können Parodontitis sehr gut behandeln.

Ein sehr ernstes Problem ist: sie sorgen für Antibiotika- und Chemotherapie-Resistenzen. Diese wirken dann weniger oder gar nicht mehr. Daher sind diese Bakterien weitaus mehr als nur für Zahnfleischbluten verantwortlich.

Wie erkenne ich, ob ich Parodontitis habe? Sie haben Zahnfleischbluten, wenn Sie Zwischenraumbürstchen und Zahnseide verwenden? Und dann hören Sie auf, denn es blutet. Richtig? FALSCH. Das sind Rauchbomben und Sie fallen drauf rein und die Bakterien machen weiter mit dem Siegeszug gegen Ihre Gesundheit. Bis heute. Denn ab heute wissen Sie: wenn das nach einer Woche nicht weg ist, dann liegt das Problem schon tiefer. Zähne die länger werden oder sich verschieben sowie Mundgeruch sind ebenfalls Anzeichen.

Kann die regelmäßige zahnärztliche Untersuchung zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen? Auf jeden Fall. Alle 6 Monate zur Kontrolle. Wir messen die Taschen (völlig schmerzfrei) aus und können zusätzlich auf Röntgenbildern innerhalb weniger Minuten die Diagnose mitteilen. Wir können Parodontitis sehr gut behandeln.

Welche Rolle spielt die Mundhygiene im Alltag im Hinblick auf die Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen?

Haben Sie Tipps für eine optimale Zahnpflege, die Herz und Kreislauf schützt?

Sie ahnen es: Zahnseide UND Bürstchen. Elektrische Bürsten sind deutlich effizienter. Die Zahnpasta ist nicht kriegsentscheidend. Wichtig ist: KEINE Mundspülung mit Alkohol oder Chlorhexidin (CHX) täglich verwenden! Dies tötet auch die „guten“ Bakterien. Studien zeigten eindrucksvoll, dass allein das Bluthochdruck auslösen kann.

Kann ich selbst etwas tun?

Na klar! Lifestyle ist ein wichtiges Tool, wenn wir über Parodontitis reden. Übergewicht und Diabetes Typ 2 gilt es zu verhindern. Stress über lange Zeit schwächt die Immunabwehr. Rauchen verschlechtert Parodontitis massiv. Und Alkohol? Ich halte mich seit meiner Brustkrebserkrankung an den Ratschlag des Onkologen: Nicht übertreiben, qualitativ hochwertig bleiben! In diesem Sinne: rutschen Sie fröhlich in ein gesundes, neues Jahr!

5

Ein anhaltend hoher Blutdruck belastet das Herz und die Gefäße, was zu Schäden und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann.

2. RAUCHEN

Tabakkonsum schädigt die Blutgefäße, erhöht das Risiko von Arteriosklerose (Gefäßverengung) und kann zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen.

3. HOHE CHOLESTERINWERTE

Ein hoher Anteil an LDLCholesterin ("schlechtes" Cholesterin) fördert die Bildung von Plaques in den Arterien, was das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöht.

4. DIABETES MELLITUS

Ein schlecht eingestellter Blutzuckerspiegel kann die Blutgefäße schädigen und das Risiko von Herz-KreislaufErkrankungen erheblich steigern.

5. ÜBERGEWICHT UND BEWEGUNGSMANGEL

Weitere Informationen über die Zahnärtzin Dr. Kristin Arp finden Sie auf LinkedIn und Instagram!

Dr. Kristin Arp

@doktorarp

@doktorarp

Übergewicht, insbesondere viszerales Fett, ist oft mit Bluthochdruck, hohen Cholesterinwerten und Insulinresistenz verbunden, was das Herz-Kreislauf-Risiko erhöht. Bewegungsmangel verschärft diese Probleme.

Text Charlie Schröder

Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Gesundheitsproblemen weltweit. Sie beeinträchtigen die Lebensqualität und sind oft ein Grund für Krankschreibungen.

Rückenschmerzen lassen sich in akute und chronische Formen unterteilen, die sich sowohl in ihrer Dauer als auch in ihrer Behandlung unterscheiden. Doch unabhängig von ihrer Art können gezielte Maßnahmen helfen, Schmerzen zu lindern und langfristig vorzubeugen.

Akute Rückenschmerzen treten plötzlich auf und dauern meist weniger als sechs Wochen. Sie sind oft die Folge einer klar identifizierbaren Ursache wie Muskelverspannungen, Verletzungen oder Überbelastung. Die Schmerzen sind in der Regel lokal begrenzt, verschwinden mit Schonung oder leichter Bewegung und bedürfen nur selten medizinischer Behandlung.

Chronische Rückenschmerzen bestehen länger als drei Monate und können sowohl körperliche als auch psychische Ursachen haben. Sie entwickeln sich häufig schleichend und bleiben bestehen, selbst wenn die ursprüngliche Verletzung oder Belastung verheilt ist. Dies kann mit einem sogenannten „Schmerzgedächtnis“ zusammenhängen, bei dem das Nervensystem weiterhin Schmerzsignale sendet.

Chronische Rückenschmerzen erfordern oft eine umfassendere Behandlung, die körperliche, psychische und soziale Aspekte berücksichtigt.

Die Behandlung von Rückenschmerzen – ob akut oder chronisch – umfasst in der Regel eine Kombination aus körperlicher Aktivität, Schmerztherapie und präventiven Maßnahmen.

Bei akuten Rückenschmerzen ist Schonung wichtig, aber längeres Liegen sollte vermieden werden, da es die Heilung verzögern kann. Kurze Ruhephasen hingegen können unterstützend wirken. Eine Wärmebehandlung, wie etwa durch Wärmepackungen oder warme Bäder, hilft, die Muskulatur zu entspannen und Schmerzen zu lindern. Sanfte Bewegung, beispielsweise durch Spaziergänge oder leichte Dehnübungen, regt die Durchblutung an und fördert die Heilung.

Chronische Rückenschmerzen erfordern oft eine umfassendere Behandlung, die körperliche, psychische und soziale Aspekte berücksichtigt.

Regelmäßige Bewegung, wie spezielle Rückenübungen oder Sportarten wie Schwimmen und Yoga, stärkt die Muskulatur und fördert die Beweglichkeit. Ergonomische Anpassungen, beispielsweise durch höhenverstellbare Tische oder ergonomische Stühle, unterstützen eine rückenschonende Haltung bei der Arbeit und im Alltag. Physiotherapie mit gezielten Übungen unter Anleitung eines Therapeuten kann die Funktionalität des Rückens nachhaltig verbessern. Eine multimodale Schmerztherapie, die medizinische, physiotherapeutische und psychologische Ansätze kombiniert, bietet bei chronischen Rückenschmerzen eine besonders erfolgversprechende Lösung.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit Vivira

Vorbeugung ist der effektivste Weg, um sowohl akuten als auch chronischen Rückenschmerzen vorzubeugen. Hier einige hilfreiche Tipps: Bewegung im Alltag ist essenziell – vermeiden Sie langes Sitzen und integrieren Sie regelmäßige Bewegungspausen. Die Teilnahme an Rückenschulkursen vermittelt Ihnen wichtige Techniken, um Fehlbelastungen zu vermeiden und den Rücken zu schonen. Stressmanagement durch Entspannungstechniken wie Meditation oder Progressive Muskelentspannung helfen, stressbedingte Verspannungen zu reduzieren. Eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener Ernährung, ausreichend Schlaf und dem Verzicht auf Nikotin trägt maßgeblich zur Rückengesundheit bei.

Bewegungsmangel, falsche Körperhaltung und Fehlbelastungen führen oftmals zu Rückenschmerzen, die selbst einfache Tätigkeiten wie Sitzen oder ins Auto ein- und aussteigen zur Qual machen.

Text Dr. Philip Heimann

Fast 2/3 der Bevölkerung sind jährlich von Rückenschmerzen betroffen. Muskuloskelettale Erkrankungen, insbesondere Rückenschmerzen, sind der zweithäufigste Grund für gesundheitsbedingte Frühberentungen und verursachen die meisten Arbeitsunfähigkeitstage.

Wer unter Rückenschmerzen leidet und in Job oder Privatleben Verantwortung trägt, weiß: Krankschreiben ist nicht immer möglich, trotz Schmerzen und eingeschränkter Leistungsfähigkeit weiterzumachen, verschlimmert den Zustand oft nur.

Rückenschmerzen – und jetzt?

Physiotherapie kann bei Rückenschmerzen helfen, impliziert in der Regel jedoch wochenlange Wartezeit bis zum ersten Termin. Zeit, die viele nicht haben. Betroffene setzen dann oft auf Schmerzmittel und die Hoffnung, dass die Schmerzen von allein verschwinden. Ärztlich verordnete Schmerzmittel können eine sinnvolle Therapieergänzung sein, ein bewegungstherapeutisches Trainingsprogramm, sofern medizinisch angezeigt, ersetzen sie in der Regel jedoch nicht. Was bei Rückenschmerzen medizinisch indiziert ist, entscheidet Ärztin oder Arzt. Einer steigenden Anzahl an Rückenpatienten wurde in den letzten Jahren eine digitale Bewegungstherapie – eine App auf Rezept – verordnet.

App auf Rezept ViViRA: Bewegungstherapie digital und individuell

Seit 2020 können digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) - Apps auf Rezept - ärztlich verordnet werden. Diese sind vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft und für die ärztliche Regelversorgung

nach §33a Sozialgesetzbuch V zugelassen. Sie sind in ihrer Wirksamkeit klinisch bestätigt, sicher in der Anwendung und erfüllen höchsten Datenschutzstandards.

Die DiGA ViViRA bietet eine digital angeleitete Bewegungstherapie für zu Hause. Rückenschmerzpatienten führen mit ViViRA täglich vier personalisierte bewegungstherapeutische Übungen aus, multimedial angeleitet. Durch Interaktion mit der App passen sich diese in Intensität und Komplexität kontinuierlich an die Bedürfnisse der Betroffenen an. Dem zugrunde liegt ein wissenschaftlich validierter medizinischer Progressionsalgorithmus. Eine randomisiert kontrollierte klinische Studie1 zeigte, dass die ViViRA-Bewegungstherapie im Versorgungsalltag eine bessere Schmerzreduktion erreichte als die allgemeine Krankengymnastik der Physiotherapie.

Klinische Studie1 zeigte: Mit ViViRA 38% weniger Rückenschmerzen nach 2 Wochen (53% nach 12 Wochen).

Um den Fortschritt der ViViRA Bewegungstherapie im Blick zu behalten, gibt es in der App wöchentliche Verlaufskontrollen sowie einen monatlichen Bewegungstest. Fortschrittsdaten, wie Schmerzentwicklung, Mobilität und das allgemeine Aktivitätsniveau, werden in der ViViRA App visuell abgebildet und können als Grundlage für das nächste Arztgespräch dienen.

Alle Ärztinnen und Ärzte in Deutschland können ViViRA per Arzneimittelrezept (Muster 16) aus ihrem Praxisverwaltungssystem (PVS) verordnen (PVS-Suchbegriff „Vivira“ oder PZN 16898718).

Durch Interaktion mit der App passen sich die Übungen kontinuierlich an die Bedürfnisse der Betroffenen an.

Dr. Philip Heimann

Gründer und Geschäftsführer Vivira Health Lab GmbH

Bei gesetzlichen Krankenkassen erfolgt die volle Kostenübernahme ohne Genehmigungsvorbehalt. Die meisten privaten Krankenversicherungen übernehmen ebenfalls die Kosten.

Ist ViViRA für Sie geeignet?

Ihre Ärztin oder Ihr Arzt entscheidet, ob ViViRA für Sie eine sinnvolle Therapiemöglichkeit darstellt. Interessiert Sie die digital angeleitete Bewegungstherapie für zu Hause? Möchten Sie einen Beitrag zur Verbesserung Ihrer eigenen Gesundheit leisten? Möchten Sie sich hierfür nur ca. 15 Minuten am Tag Zeit nehmen? Dann laden wir Sie herzlich ein, ViViRA kennenzulernen.

Weise H et al. JMIR 2022;24(10):e41899. doi:10.2196/41899

Erfahren Sie mehr: www.vivira.com/faz

Der Schlaganfall ist eine Volkskrankheit. Rund 270.000 Menschen in Deutschland sind Jahr für Jahr davon betroffen. Die Schlaganfall-Versorgung hat große Fortschritte. Defizite gibt es noch in der häuslichen Nachsorge.

Text Mario Leisle

FAST-Test auch für Laien

Ein herabhängender Mundwinkel, Sprachstörungen oder ein gefühlloser Arm – das sind typische Anzeichen eines Schlaganfalls. International etabliert hat sich der FAST-Test bei einem Schlaganfallverdacht. Er steht für Face – Arms – Speech – Time und ist auch von Laien anwendbar. Bitten Sie die Person zu lächeln, beide Arme nach vorne zu heben und einen einfachen Satz nachzusprechen. Kann sie eine oder mehrere Aufgaben nicht lösen, besteht der Verdacht auf einen Schlaganfall. Dann kommt es auf die Zeit an – wählen Sie sofort den Notruf 112. Die Deutsche Schlaganfall-Hilfe hat den FAST-Test als App herausgebracht. Sie kann kostenlos in den Stores heruntergeladen werden.

Behandlung auf einer Stroke Unit Idealerweise bringt der Rettungsdienst den Patienten in eine Klinik mit einer Stroke Unit (Schlaganfall-Spezialstation). Hier müssen Fachleute schnellstmöglich klären, ob es sich um einen Schlaganfall handelt und um welche Form. In 85 Prozent der Fälle liegt ein Gefäßverschluss vor, auch ischämischer Schlaganfall genannt. Eine Hirnblutung (hämorrhagischer Schlaganfall) führt zu ähnlichen Symptomen. In beiden Fällen werde Teile des Gehirns nicht mehr durchblutet.

70 Prozent sind vermeidbar Rund 70 Prozent der Schlaganfälle könnten vermieden werden. Dabei handelt es sich um die so genannten lebensstilbedingten Schlaganfälle. Wer sich ausgewogen ernährt, überwiegend durch mediterrane Kost, macht schon viel richtig. Regelmäßige Bewegung ist der zweite, wichtige Tipp zur Schlaganfall-Prävention. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt mindestens viermal wöchentlich 30 Minuten moderaten Sport zu betreiben, beispielsweise Radfahren oder Walken. Verzicht auf das Rauchen und Alkohol nur in Maßen zu sich zu nehmen wäre Tipp 3. Wer dennoch Bluthochdruck, Diabetes oder

hohe Cholesterinwerte entwickelt, sollte dies behandeln lassen (Tipp 4). Unbehandelt führen diese Erkrankungen zu einer Atherosklerose (Gefäßverkalkung) und zu einem hohen Schlaganfall-Risiko.

Rund 70 Prozent der Schlaganfälle könnten vermieden werden. Dabei handelt es sich um die so genannten lebensstilbedingten Schlaganfälle. Wer sich ausgewogen ernährt, überwiegend durch mediterrane Kost, macht schon viel richtig. Regelmäßige Bewegung ist der zweite, wichtige Tipp zur Schlaganfall-Prävention.

Wirksame Behandlungsmöglichkeiten

Die Thrombolyse, die medikamentöse Auflösung eines Gefäßverschlusses, ist der Standard beim akuten Schlaganfall. Vor einigen Jahren setzte sich mit der Thrombektomie eine weitere Behandlungsmethode durch. Dabei entfernen Neuroradiologen mittels eines Katheters einen Gefäßverschluss im Gehirn. Die Thrombektomie kommt nicht für alle Patienten in Betracht, ist jedoch sehr wirksam.

Rehabilitation wird immer besser

Der Schlaganfall ist der häufigste Grund für Behinderungen im Erwachsenenalter. Der Weg zurück ins Leben kann sehr lang dauern. Moderne Trainingsgeräte setzen auf Robotik-Unterstützung und so genannte „Gamification“. Anstrengendes Training wird dabei mit Spielen kombiniert, teilweise in virtueller Realität, was die Motivation der Patienten und ihre Trainingserfolge fördert. Für Menschen mit einer Sprachstörung gibt es wirksame digitale Trainingsprogramme, sogar auf Rezept. Nachholbedarf dagegen besteht noch in der Schlaganfall-Nachsorge, wenn die Patienten nach Hause zurückkehren. Bisher gibt es keine strukturierten Behandlungsprogramme. Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe und viele ihrer Partner setzen sich deshalb dafür ein, Patientenlotsen für das erste Jahr nach dem Schlaganfall in die Regelversorgung zu übernehmen.

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe Schlaganfälle verhindern, Versorgung verbessern und den Betroffenen helfen –dafür setzen wir uns ein.

Benötigen Sie Daten, Fakten oder Hintergründe für Ihre Recherche? Suchen Sie einen Experten, einen Betroffenen oder gar noch Ihr Thema? Wir unterstützen Sie gern.

Kontaktieren Sie uns! Mario Leisle / Tel. 05241 9770 – 12

Weitere Informationen finden Sie unter: www.schlaganfall-hilfe.de

Schnell, präzise, komfortabel –das Blutdruckmessgerät mit smarter App-Anbindung. OberarmBlutdruckmessgerät BU 570 connect

Mit nur 23 Jahren veränderte eine schockierende Diagnose das Leben von Tamara Schwab: Eine vermeintliche Herzmuskelentzündung führte zu Arbeits- und Sportverbot, eineinhalb Jahre später erlitt sie zwei Herzstillstände. Der Weg bis zur Transplantation war geprägt von Angst, Hoffnung und der Stärke, niemals aufzugeben – doch auch wenn dieser Weg schwer war, hat das neue Herz Tamaras Leben gerettet.

Wie haben sich die ersten Anzeichen deiner Herzprobleme bemerkbar gemacht und wie bist du mit der Diagnose umgegangen?

Mit 23 hatte ich die ersten Symptome: innere Unruhe und Druck auf der Brust. Nach einem EKG wurden Herzrhythmusstörungen entdeckt, und ein Kardiologe diagnostizierte eine Herzmuskelentzündung. Die Diagnose war ein Schock: Zwei Monate Arbeitsverbot in der Probezeit bei meinem allerersten Job und anderthalb Jahre ohne Sport. Einen Monat nach meinem Wiedereinstieg erlitt ich meinen ersten Herzstillstand im Fitnessstudio – erst da wurde mir die Schwere der Krankheit bewusst.

Du hast zwei Herzstillstände überlebt. Wie haben diese dein Leben verändert?

Beim ersten Herzstillstand fiel ich im Fitnessstudio vom Fahrrad und wurde 45 Minuten lang reanimiert. Mit nur 5 % Überlebenschance überstand ich den Vorfall ohne bleibende Schäden, erhielt jedoch einen Defibrillator, der regelmäßig Elektroschocks an mein Herz abgab. Das schlechte Gewissen meiner Familie gegenüber belastete mich, ebenso die Einschränkungen durch die Krankheit. Der zweite Herzstillstand ereignete sich im Urlaub. Trotz fünf Elektroschocks musste ich reanimiert werden – der Defibrillator war falsch implantiert. Danach kämpfte ich mit Panikattacken und Hoffnungslosigkeit und nahm psychologische Hilfe in Anspruch. Diese Erfahrungen haben mein Leben komplett verändert. Trotz allem war ich dankbar, dass meine Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben war.

Wie hast du die Phase des Wartens auf ein Spenderherz erlebt?

Die Bestätigung für die Warteliste war emotional, aber die Aussicht auf ein Spenderherz gab mir Kraft. Eine Transplantation war meine einzige Hoffnung auf ein besseres Leben. Während der Wartezeit im Krankenhaus gab mir die Freundschaft zu meiner Zimmergenossin Halt. Wir sprachen viel, trösteten uns und planten gemeinsam. Ich reflektierte viel und stellte mir vor, wie ich mein „zweites Leben“ gestalten wollte. Eine Liste mit meinen Plänen hing an meinem Fenster und gab mir täglich Hoffnung.

Meine Reise war hart, aber sie hat mir auf besondere Weise gezeigt, wie wertvoll das Leben ist.

Tamara Schwab Trainerin für Resilienz und Autorin

Wie sah dein Alltag vor der Transplantation aus?

Mein Alltag war geprägt von Angst, Arztbesuchen und der ständigen Sorge vor dem nächsten Herzstillstand.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit dem Herzzentrum Leipzig entstanden.

Es war Überleben statt Leben. Herzrhythmusstörungen verursachten regelmäßig Panikattacken. Perspektivlosigkeit und die Belastung durch Ärzte, die wenig Verständnis zeigten, waren große Herausforderungen.

Wie hat sich dein Alltag direkt nach der Transplantation verändert?

Ich musste regelmäßig zu Blutabnahmen, zu Kontrolluntersuchungen, hatte anfangs große Einschränkungen beim Essen. Ich musste sehr auf mich Acht geben, aber auch Vertrauen in mein neues Herz aufbauen, während ich gleichzeitig verarbeitete, was in den letzten Monaten passiert war. Direkt nach dem Aufwachen ist aber auch etwas ganz Besonderes passiert: der Medizinstudent, der mich beim ersten Herzstillstand reanimiert hat, machte seine Kardiologie-Facharztausbildung im selben Krankenhaus und war nach dem Eingriff an meiner Seite. Die Dankbarkeit für meine Organspenderin war überwältigend, besonders, als ich den regelmäßigen Herzschlag auf dem EKG sah. Und auch heute noch trage ich diese Dankbarkeit tagtäglich mit mir.

Welche Botschaft möchtest du anderen mitgeben? Meine Reise war hart, aber sie hat mir auf besondere Weise gezeigt, wie wertvoll das Leben ist. Das ist auch meine Botschaft an Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden: Egal wie ausweglos manche Situationen scheinen, es lohnt sich zu kämpfen! Und sich dabei bewusst zu werden, warum man den Kampf gewinnen will, lässt ungeahnte Kräfte in uns wachsen.

Tamara ist selbstständige Trainerin für mentale Gesundheit und Resilienz, selbstständige Trainerin für mentale Gesundheit und Resilienz in Unternehmen

Weitere Informationen finden Sie auf Tamaras Webseite unter:

www.tamaraschwab.com

Fehler an den Herzklappen gehören zu den häufigsten Herzerkrankungen. Trotzdem werden sie oft erst spät diagnostiziert: Weil es sich bei der Herzklappenerkrankung um eine fortschreitende Krankheit handelt, treten Symptome erst mit der Zeit auf und werden von den Betroffenen mit typischen Alterserscheinungen verwechselt. Medizinische Studien belegen jedoch, dass sich ein frühzeitiger Eingriff bei bestimmten klinischen Befunden positiv auf die Lebenserwartung auswirkt – auch bei Patienten ohne Symptome. Das Herzzentrum Leipzig als eines der weltweit größten Fachzentren für Herzklappenerkrankungen berät Patientinnen und Patienten zur optimalen Vorgehensweise.

Text Tina Mühlbauer