4 minute read

Las acllas

Del Busto “malicia” que muchos yanaconas fueron obligados a mantenerse célibes, con miras a prestar un mejor servicio 389 . ¿Acaso los yanaconas agricultores,o los cargadores,o los extractores de miel,por ejemplo? No,sin duda fueron víctimas del celibato compulsivo aquellos que fueron destinados a cuidar a las acllas –las muchachas vírgenes de cuyas vidas y destino disponía el Inka–,o a cuidar a las mujeres del mismo.

Por lo demás,una vez asignados al servicio de alguien,perdían para siempre el derecho a vincularse con su pueblo de origen –reconoce María Rostworowski 390 –.

Advertisement

De otro lado,la tradición guerrera de casi todos los pueblos del orbe incluyó capturar, como parte del preciado botín de guerra,a las mujeres más hermosas del pueblo vencido. Tampoco en esto,ni los pueblos andinos en general,ni el Imperio Inka en particular,fueron una excepción.

Así,las mujeres e hijas de los kurakas de los pueblos derrotados llegaron al Cusco formando parte de contingentes de prisioneros de guerra –admite Del Busto 391 –. Periódicamente,además,los pueblos conquistados tenían que entregar un selecto grupo de niñas cuyas edades fluctuaban entre ocho y diez años –detalla Espinoza 392 –. El cronista Hernando de Santillán refiere 393:

...tomaban muchas mujeres de las más principales,hijas de señores y de sus hermanos y hermanas...

Iban destinadas a los acllahuasis. En éstos,las mamaconas 394,generalmente reclutadas también entre los pueblos dominados, adiestraban a las niñas en la confección de tejidos,preparación de comidas y bebidas,artesanía,etc.

Para esas niñas y jóvenes –las acllas–, escogidas y cautivas 395,el destino podía ser convertirse en esposa secundaria del Inka. O, cedida por éste,en esposa principal o secundaria de alguien a quien aquél quería agradar, fuera un orejón,el sumiso kuraka de un pueblo dominado,o un destacado funcionario –dice María Rostworowski 396 –. Por último, aún jóvenes,por decisión imperial,podían terminar sus días muriendo en sacrificio como parte de ceremonias religiosas –afirma Horst Natchtigall 397 –.

Elena Aibar ha ubicado poco más de veinte acllahuasis en el territorio imperial, pero Waldemar Espinoza dice que fueron aproximadamente cuarenta 398. Los más grandes,en Cusco,Puno y Huánuco,llegaron a albergar 1 500 y hasta 2 000 acllas 399 .

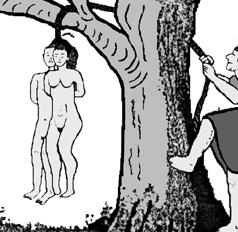

Éstas debían mantener la virginidad hasta asumir el destino que les asignaba el poder imperial. Los castigos por faltar a la norma eran drásticos; tanto para ella como para el varón con el que se había consumado la falta: morían colgados,algunas veces de los pies, sobre hogueras de ají seco; asfixiados,despedazados,despeñados,quemados o enterrados vivos –refiere en detalle del Busto 400 –.

“Se dice –agrega nuestro historiador–, que no concluía aquí la venganza del Sol,sino que el pueblo de los culpables era totalmente asolado,matándose a todos los hombres –comenzándose por los Curacas– y siguiéndose con los animales y plantas” .

En la Gran Historia del Perú 401,sus autores no han considerado necesario conceder un título específico para los mitimaes ni para los yanaconas,pero sí en cambio uno para las acllas. Ciertamente es breve, cuenta con apenas tres párrafos. Pero en ellos,sin embargo,ha habido sitio para gruesos errores. Veamos.

Ilustración Nº 4 Muerte de acllas

Fuente: – Espinoza, Los Incas, p. 412.

“En el país de los inkas –se dice en el primer párrafo– las mujeres estuvieron relacionadas fuertemente con los rituales. Entre las mujeres incaicas,fueron famosas las acllas... ” .

“Los cronistas dan imágenes bastante diversas sobre estas mujeres (...) Obviamente,estas interpretaciones están basadas en comparaciones con el mundo europeo por lo que se las asocia con las vestales romanas (...) o con los serrallos musulmanes”–se dice en el segundo–.

“Podemos encontrar entre las acllas desde mujeres de la élite incaica hasta aquellas que eran recogidas de los ayllus... ”–se afirma por último en el tercero–.

Nuestras objeciones son las siguientes:

a) Las expresiones “el país de los inkas” y “mujeres incaicas” son profundamente equívocas.

b)Se incurre en falta de objetividad cuando se encubre que algunas de las prácticas que tenían que ver con las acllas eran,de suyo, agraviantes para los intereses de algunos grupos o individuos,hombres y mujeres,del propio pueblo inka. Y una vez más cuando,explícita o implícitamente,sin enjuiciamiento crítico,se da por sentado que la élite inka tenía el derecho de imponer compulsivamente esas lesivas prácticas a otros pueblos. No,el reclutamiento de acllas y su encierro forzoso eran,simple y llanamente,agresiones.

c)Con el sambenito de “erróneas interpretaciones europeizantes”,la historiografía tradicional viene consiguiendo tres objetivos que, cuando no son sesgadamente interesados,son anticientíficos y/o contraproducentes:1) descalificar a priori la observación,el juicio y la crítica histórica; 2) “sacralizar” arbitrariamente muchas prácticas andinas,en general,e inkas,en particular,y; 3) “defendiendo” presuntamente a los pueblos andinos termina sibilina y paradójicamente denigrándolos.

Pero no menos objetables y flagrantes son las contradicciones en que a estos respectos se incurre en la novísima y ya citada edición de Culturas Prehispánicas.

Se dice en efecto –ilustrando una fotografía del enorme acllahuasi o aclla wasi de Pachacámac–: “los incas construían un aclla wasi para asegurar la educación de la población femenina” 401a .

Pues bien,la expresión “la población femenina” equivale a “toda la población femenina”. No obstante, en el mismo texto,páginas antes,se ha sido preciso y fiel a las más sólidas evidencias: “las mujeres escogidas –esto es,precisamos nosotros,sólo algunas,proporcionalmente muy pocas,y no todas las mujeres– se educaban en el Aclla Wasi” 401b .

Por lo demás,en el citado texto hay lugar para precisar que las “mujeres escogidas”“aprendían a confecionar productos finos y de mayor contenido simbólico,como textiles y chicha”–sin precisarse que todo ello era para el uso exclusivo y privilegiado de la élite hegemónica–; pero no hay espacio para señalar el infame destino al que estaban reservadas,contra su voluntad,la gran mayoría de esas niñas y jóvenes.

Pero como estos enjuiciamientos tienen que ver con la óptica de conjunto con que la historiografía tradicional viene acometiendo el estudio de la historia andina,permítasenos trasladar el desarrollo de nuestras objeciones al final del libro.