21 minute read

PRIMO PIANO

Una grammatica delle emozioni per prevenire la violenza di genere

Una recente statistica a cura dell’Istat rivela un dato incredibilmente grave: il 59% degli italiani è convinto che le donne vittime di violenza se la siano cercata. Il numero di femminicidi e di aggressioni contro le donne in Italia non solo non accenna a diminuire, ma anzi durante il lock down e i mesi di convivenza forzata si sono registrate punte allarmanti. Le morti per femminicidio sono state 56 durante il primo lockdown, una ogni due giorni: la legge del possesso, l'esercizio del potere dell'uomo sulla donna, è un problema che riguarda tutti, sia le istituzioni che i singoli cittadini. Ognuno con la propria parte di responsabilità. Se ne è parlato lunedì 30 novembre durante un partecipato confronto online organizzato da Città metropolitana di Torino dal titolo “Quali interventi per gli autori di violenza di genere”. Accanto al grande tema del victim blaming, cioè della doppia vittimizzazione, la colpevolizzazione delle donne come causa principale della loro morte esiste e va affrontato il tema di insegnare agli uomini un altro tipo di comportamento. La Città metropolitana di Torino da anni se ne occupa attraverso il cosiddetto Tavolo dei maltrat-

Advertisement

tanti ed il confronto sia tecnico che politico di lunedì 30 novembre ha evidenziato quanto sia corretto questo approccio. Si è discusso della centralità degli uomini per la costruzione di una coscienza collettiva, di quanto assistere gli uomini maltrattanti non significhi affatto ridurre l’attenzione verso le donne vittime di violenza, di come si debba capire la matrice del male che cresce nei casi di disagio economico, di come si debbano studiare le forme della violenza così diverse all’interno delle varie culture. È emersa l’esigenza di creare attraverso diversi approcci ed interventi quella che è stata definita una grammatica delle emozioni per cominciare innanzitutto dalla scuola ad educare i giovani all’utilizzo di un linguaggio rispettoso del genere. L’educazione che accompagna quindi la prevenzione. Gli interventi sono stati numerosi e di grande qualità: ai relatori prima di tutto il grazie del vicesindaco metropolitano Marco Marocco che ha fortemente voluto questo confronto ed ha messo intorno al tavolo virtuale una serie di donne parlamentari tutte impegnate nelle Commissioni che si occupano dei provvedimenti contro la violenza di genere e per la prevenzione: sono intervenute la sen. Elisa Pirro, la sen.Valeria Valente, presidente della XII Commissione Affari sociali del Senato, la sen. Cinzia Leone, presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere del Senato della Repubblica e l’on. Celeste D’Arrando, componente della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati. Hanno elogiato l’azione del Tavolo maltrattanti, il cui nome intero è “Tavolo per progetti finalizzati al cambiamento degli autori di violenza”, atti-

vo fin dal 2011 che coinvolge

i Comuni del nostro territorio, associazioni, Centri antiviolenza, Enti gestori di servizi socio assistenziali, Ordini professionali, Organismi di parità, Forze dell'ordine, Ufficio esecuzione penale esterna, Garante dei de-

tenuti, Garante per l'infanzia e Università di Torino. Hanno convenuto sul fatto che per mettere fine alla violenza non è sufficiente occuparsi delle vittime, ma è necessario promuovere un cambiamento attraverso l'adozione di un nuovo modello di mascolinità che coinvolga direttamente gli uomini, con programmi di ascolto e trattamento rivolti a quanti agiscono con la violenza. È seguita una tavola rotonda cui hanno preso parte tra gli altri Anna Bello, Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, Germana Bertoli, consigliera dell'ordine degli avvo-

cati, Patrizia Biolato, responsabile area minori Ciss Pinerolo, Cesare Parodi, coordinatore Fasce deboli - Procura della Repubblica di Torino e Cinzia Spriano per l’ordine assistenti sociali Piemonte, moderati da Antonella Mariotti del quotidiano la Stampa. Tra gli ostacoli da superare la mancanza cronica di risorse per educatori, assistenti sociali, psicologi in grado di lavorare sulla prevenzione e sull’educazione: di continuo infatti si assiste all’atteggiamento dei maltrattanti, spesso autori non solo di atti di violenza ma di femminicidi, che sminuiscono il loro comportamento, banalizzano le loro azioni benché gravissime, colpevolizzano le vittime. Non è raro che le donne subiscano anche un linciaggio mediatico equiparabile alla violenza subita perché la trasposizione giornalistica dei femminicidi non è sempre aderente alla realtà, con ricadute di responsabilità sui soggetti femminili ed una certa deresponsabilizzazione degli autori della violenza. Dalle testimonianze degli operatori sociali emerge invece come le reazioni violente dell’uomo dipendano unicamente da lui e come i centri di accoglienza per uomini autori di violenza partano proprio dal riconoscimento di quei comportamenti che non fanno bene né alla partner, né all’uomo stesso. La donna deve fare un proprio percorso di presa di consapevolezza e di emancipazione dalla situazione violenta che nulla ha a che fare con la responsabilità. È stato anche fatto notare come proprio in questi ultimi giorni la Regione Piemonte abbia cancellato l'educazione sentimentale dai programmi scolastici mentre si va ripetendo che la formazione dell'educazione di genere nella scuola primaria e secondaria è una tappa impreCarla Gatti

scindibile.

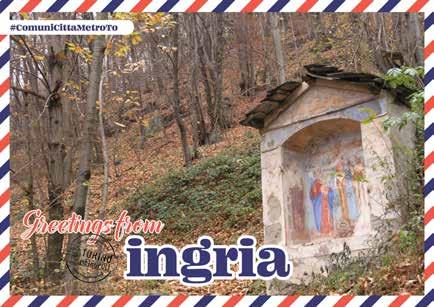

UNA CARTOLINA DA... Siamo la Città metropolitana con il maggior numero di Comuni, ben 312, ed un vasto territorio che spazia dalla pianura ai laghi, alle montagne olimpiche alle colline. Forti di patrimoni naturali, artistici e culturali abbiamo tanto da raccontare e pro-muovere ma spesso diamo per scontato che tutti conoscano le storie, le curiosità, le perle della provincia torinese. Noi della comunicazione istituzionale di Città metropolitana ogni giorno cerchiamo di valorizzare le nostre peculiarità ed ogni giorno pensiamo a come farlo al meglio. Ora che si torna per qualche settimana in lockdown, dedichiamo sulla pagina Facebook @CittaMetroTo che conta su un grande numero di follower (oltre 14mila) una cartolina per ognuno dei nostri Comuni. Una cartolina al giorno, una sintesi di cose belle che ci piace condividere con chi ci segue e riportare anche qui sulla nostra Agenzia settimanale per chi preferisce sfogliare online queste pagine. Chi avrà voglia di leggere le nostre cartoline troverà forse qualcosa che ancora non sapeva.

c.ga.

CHIVASSO è una bella città a po-

chi chilometri da Torino definita da sempre la porta del Canavese. Per questa strategica posizione, Civass, così la chiamano i vecchi chivassesi, è sempre stata un centro importante. Ha origini antiche: fino al 1435 è stata la capitale del Marchesato del Monferrato, poi è passata sotto il dominio dei Savoia e si è distinta per l'eroica resistenza contro le truppe francesi durante l'assedio del 1705. Gli abitanti vengono simpaticamente chiamati facia d’tola (viso di latta), con un richiamo non solo al carattere spavaldo, sfrontato, ma anche alle antiche “latte” che ricoprivano il campanile (il ciuchè) del Duomo di Santa Maria Assunta, eretto nel 1415, famoso per la sua preziosa facciata in cotto di stile tardogotico. Chivasso ha dato i natali al Beato Angelo Carletti, importante religioso, letterato e umanista, autore della Summa Angelica, e ha ospitato grandi pittori, come Defendente Ferrari e Giovanni Martino Spanzotti nel Cinquecento e Demetrio Cosola nell’Ottocento. Specialità della tradizione chivassese sono i famosi e buonissimi Nocciolini, minuscoli dolcetti fatti con nocciole Piemonte, zucchero ed albume d'uovo: una vera bontà!

Carissimi,

oggi vi saluto da FROSSASCO, un paese

che mi ha accolto nella piazza principale con due case quattrocentesche con finestre gotiche e affreschi del XIV secolo.

Passando sotto la porta di San Giusto, una delle quattro porte poste lungo la cinta muraria del IVX sec, una meridiana del X secolo ha attirato il mio sguardo: è situata sulla facciata laterale della chiesa di San

Donato (XIII sec.), al cui interno si possono ammirare antichi affreschi. Di notevole pregio la Vergine con il Bambino del XVII sec. Più in là la chiesa barocca di San Bernardino, progettata da Gerolamo Buniva, conserva un bell’esempio di coro ligneo.

Proseguendo la visita, ha scoperto il Museo dell’Emigrazione-Piemontesi nel Mondo, una creazione che mira a dare adeguato rilievo al passato dei processi migratori e a quelli piemontesi in special modo, e a condividere le dinamiche di oggi e di domani verso i piemontesi che vivono e lavorano nel mondo.

INGRIA è un piccolissimo Comune all’im-

bocco della Val Soana, uno dei più colpiti sul territorio metropolitano dallo spopolamento: i dati Istat del 2019 contano 49 residenti. Ma, immerso nel verde dei suoi castagneti, offre meravigliose occasioni per le passeggiate fra le sue numerose frazioni, da Stroba, primo balcone spettacolare sul torrente Soana, a Frailino dove si apre il pittoresco Vallone di Codebiollo, ricco di mulattiere che si snodano fra i boschi, corsi d'acqua e caratteristiche borgate, quali Bettassa, Beirasso, Querio e Pasturera, caratterizzate dalle case in pietra e con i tetti in losa. Oltre alla bellezza del paesaggio, ciò che colpisce maggiormente percorrendo questi luoghi sono proprio le case e le borgate edificate su cime scoscese, "rubando" piccoli spazi coltivati alla roccia. Luoghi poco adatti all’agricoltura, tanto che in passato molti valligiani diventavano magnin, vetrai o arrotini, intraprendendo attività itineranti specie durante la stagione invernale. I tempi cambiano: oggi il Comune di Ingria partecipa a un progetto che si chiama “Coworking in valle Soana” e mette a disposizione spazi e connessione Internet per professionisti, lavoratori dipendenti, freelance worker e studenti che vogliono lavorare in smartworking.

Carissimi, oggi la mia cartolina ve la spedisco da

NICHELINO, Ël Niclin in piemontese, quello che

i moncalieresi chiamavano un tempo “Nihil locus”, luogo da nulla, considerandolo un povero borgo circondato da malsani acquitrini. Non che nel XX secolo i torinesi considerassero noi nichelinesi molto meglio: quando erano proprio in vena di complimenti, dicevano che vivevamo in un dormitorio per operai della Fiat. Io dico che se fosse proprio stato un luogo da nulla, nel Cinquecento la famiglia cuneese degli Occelli non vi si sarebbe insediata, acquistandone il castello e il feudo. Fino al boom economico del dopoguerra

Nichelino rimase il paese dei “giardiné”, che nei loro orti producevano la verdura per rifornire Torino. Negli anni ‘60, mentre la Fiat richiamava operai da tutta Italia, la popolazione si triplicò. Ci sono voluti decenni per sanare le ferite dell’urbanizzazione selvaggia, ma oggi Nichelino ha una sua identità economica e culturale e sa valorizzare la sua “perla”, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, che rivaleggia con le altre residenze sabaude per bellezza architettonica e valore ambientale. Le storiche chiese come quella della Santissima Trinità e le antiche rotte di caccia che dal parco del Boschetto in riva al Sangone portano a Stupinigi testimoniano che la storia ha lasciato segni profondi anche in questo “Nihil locus”.

“Eccolo, vedi il campanile, quello rotondo! Sai come l’hanno costruito gli abitanti di SALASSA? Tutti avevano dei bellissimi campanili, loro no, ne volevano uno da tirare su in fretta e allora cos’hanno fatto? Hanno preso un pozzo e l’hanno rivoltato in su! Ecco perché è così rotondo! Bello, neh?”. Questo era il racconto di mio nonno ogni volta che passavamo in auto nei pressi di Salassa, per salire in valle, a Pont. Ogni volta lo ascoltavo ad occhi sbarrati rivolti a quel campanile, immaginando quando e come quegli uomini avessero rivoltato un pozzo per farne un così bel campanile. Nella realtà, non di campanile si tratta, ma di una torre-porta di 25 metri circa del XIII secolo, cilindrica su base rettangolare, costruita con ciottoli di fiume, esempio unico nel Canavese. Dal suo portale si accede all’antico ricetto, di cui si apprezzano ancora la tipica pianta quadrata e resti delle strutture murarie inglobati in costruzioni successive. Ecco il “torrazzo”, forse base di una torre quadrata dell’XI secolo (casaforte), e poco oltre la parrocchiale di San Giovanni Battista, oggi sintesi di elementi architettonici tardoba-

rocchi e neoclassici. Grazie nonno e al tuo racconto, aperto su questi vicoli carichi di fascino e di una lunga storia.

Un saluto da VALPERGA! Mi trovo alle pendi-

ci di un colle sulla cui sommità il castello pare vigilare sulla bella parrocchiale della Santissima Trinità e il suo alto campanile, distinguibile anche in lontananza dalla piana, sulle stradine e sulle case dell’antico centro, cariche di storia e tradizioni. Non lontano, il famoso Santuario di Belmonte, testimonianza di atavica fede e pregevole arte, iscritto nella lista dei patrimoni dell’umanità dall’Unesco. Il castello e il paese stesso intrecciano le loro con le vicende dell’omonima, storica famiglia nobiliare, che muovendosi nei secoli da qui, con i suoi vari rami discendenti, ha lasciato il segno in borghi, paesi e città, non solo del Canavese: i conti di Valperga, appunto, grandi condottieri, ma anche estimatori della cucina della mia bisnonna, governante per anni al loro servizio che li seguì anche nella “Ville lumière” di inizio ‘900, la cui ricetta dei “croquì” che deliziava i loro palati è giunta fino a me attraverso le generazioni. Volete la ricetta? Unite l’avanzo di arrosti, bolliti e salumi, tritateli in una ciotola e aggiungete besciamella, uova, parmigiano e spezie. Fatene poi dei cilindri e friggeteli. Vi sentirete un po’ conti anche voi, neh!

VOLPIANO

Certo i Salassi e i Longobardi non avrebbero mai immaginato che la Selva di Vulpiana sarebbe diventata un centro abitato di gran rilevanza a poca strada da Augusta Taurinorum. Un vorticoso susseguirsi di eventi la trasporta ai nostri giorni: dalla Marca d’Ivrea, al prode cittadino Guglielmo da Volpiano che nei pressi del Mille fonda sulle rive del Malone l’Abbazia di Fruttuaria, dove il primo re d’Italia, Arduino marchese di Ivrea, si ritira in una meditabonda vita monastica. Una storia ancor lunga e appassionante. Ma ora ci inoltriamo nell’abitato e sostiamo alla chiesa dei SS Pietro e Paolo, la cui prima costruzione si deve al Guglielmo, (si, ancora lui) nel 962. Viene ricostruita nel 1857, contiene dipinti del Morgari e del Reffo, oltre ad un quadro attribuito alla scuola del Defendente Ferrari, ed ospita anche arredi lignei ed opere di arte barocca. Per ringraziar la fine della pestilenza del Seicento viene eretta la chiesa di San Rocco e circa un secolo dopo la Chiesa della Confraternita. Pare, ma è ancora in corso uno studio dell’Università di Torino, che sia stata costruita nientemeno che con mattoni prelevati dalle rovine dell’antico castello. Di quest’utimo si possono ancora percepire solo alcuni tratti di quelle che un tempo dovevano essere fortificazioni e bastioni. L’immagine del castello affiora dalle nebbie del V-VI secolo, ma le prime tracce ufficiali si trovano solo a partire dai primi anni del Mille. Un assaggio di canestrelli nei locali sparsi tra le vie del paese può essere un modo delizioso per congedarsi da Volpiano.

2020, un anno intenso per il piano integrato territoriale GraiesLab

Due ore di confronto online martedì 1° dicembre per il vasto partenariato del piano integrato territoriale GRAIESLab (Generazioni Rurali Attive Innovanti E Solidali) per fare il punto sull'anno 2020 che - nonostante la pandemia - ha fatto registrare grande impegno e positivi risultati.

Numerose e qualificate le presenze istituzionali con il consigliere metropolitano Dimitri De Vita, il segretario generale di Camera di Commercio di Torino Guido Bolatto, il presidente di Coldiretti Torino Fabrizio Galliati, i presidenti dei Gal Valli del Canavese Luca Bringhen e Valli di Lanzo Ceronda e Casternone Claudio Amateis, il presidente dell’Unità di Comuni Gran Paradiso Mauro Lucianaz e il vicepresidente dello Smaps Berthelemy Piche. Inoltre tante testimonianze di attori del territorio hanno arricchito il comitato di pilotaggio insieme alla programmazione di quattro videopillole dedicate all'approfondimento dei progetti singoli.

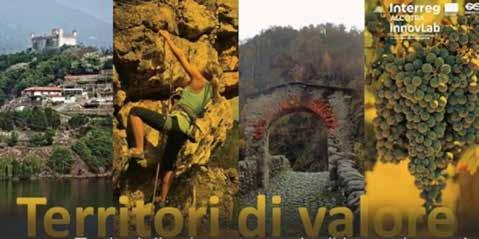

INNOVLAB Nel 2020 i partner hanno lavorato sui territori per contribuire a rendere competitivo e sostenibile il sistema delle micro e piccole imprese locali. Le parole chiave di InnovaLab sono innovazione, trasformazione digitale, imprenditoria digitale nelle micro e piccole imprese dei territori rurali e montani. Qualche esempio: - nel settore agroalimentare Coldiretti Torino ha affidato un incarico per realizzare una piattaforma che consenta alle imprese di gestire attraverso tutti i canali digitali la filiera del commercio e del rapporto con l’utente finale; - Camera di Commercio di Torino, in collaborazione con Fondazione Torino Wireless e Punto Impresa Digitale, ha dato il via a Digital Plus, percorso dedicato alle micro, piccole e medie imprese rurali e di montagna, per fare acquisire nuove competenze digitali utili a migliorare i processi e i risultati operativi dell’azienda; - uno schema dei servizi cioè un sistema condiviso con le imprese per avviare la dematerializzazione e implementare le tecnologie digitali, è il progetto avviato dalla Communauté des Communes d’Arlysére; - Il Syndicat mixte de l'Avant Pays Savoyard ha avviato dei percorsi sia collettivi che individuali sul suo territorio rivolti alle aziende per l’innovazione dei modelli di business per la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese; - Coldiretti, in collaborazione con Cna Torino, Università di Pisa, 2I3T- Incubatore Imprese dell’Università di Torino, ha promosso “Territori di valore”, una serie di incontri tematici e focus group per pensare all’evoluzione dei sistemi produttivi a partire da nuovi valori eco-

nomici, ambientali e sociali. Ai giovani sono stati dedicati nuovi hackathon: - InnovlabCamp, coordinato da Piazza dei mestieri, ha offerto ai giovani la possibilità di progettare in modo professionale una nuova idea imprenditoriale; - Hack4Land, sfida a squadre per elaborare soluzioni innovative sul tema del turismo enogastronomico nel Canavese e nelle Valli di Lanzo.

L’obiettivo di MOBILAB è migliorare l’accessibilità del territorio rurale e montano da parte di tutte le categorie di utenti, accompagnando la transizione verso un sistema territoriale domanda-offerta di mobilità per un riequilibrio modale e per la sostenibilità degli spostamenti. I partner del progetto (Città metropolitana di Torino capofila, Gal Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, Communauté de Communes Coeur de Savoie, Communauté d’Agglomération Arlysère) hanno lavorato su obiettivi di grandissima attualità abbinando studi e raccolta di dati ad azioni concrete. Alcuni esempi: Il Gal Valli di Lanzo Ceronda e Casternone proprio in queste settimane sta iniziando i test nelle scuole medie delle valli su di un escape game, un gioco educativo sulla mobilità, che in accordo con la Città metropolitana di Torino si vorrà poi estendere ad altri istituti dell'area del piano territoriale; particolarmente attiva l’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis che pochi giorni fa ha consegnato ufficialmente e reso operativi due veicoli elettrici a Cogne per la sperimentazione della mobilità elettrica nelle aree montane. Durante i mesi estivi ha ripetuto il progetto di ebike sharing per favorire la scoperta delle montagne attraverso le bici elettriche; anche la Communauté d’Ag-

glomération Arlysère ha realizzato per lo sviluppo di alternative al traffico privato un’azione di mobilità ciclabile tra i poli di fondovalle e la parte più montana del territorio utilizzando e-bike. Si sono concentrati sulle velostazioni per il ricovero sicuro dei mezzi e ne hanno realizzate alcune nei punti di interscambio.

Il 2020 è stato un anno di intensa attività per EXPLORLAB: allestiti tre punti di scoperta del territorio che sono stati - prima che la pandemia bloccasse il turismo - fulcro di progettazione turistica transfrontaliera: dalla riunione sul cibo civile all’evento autunnale del BikingGal a cura del Gal Canavese, passando per il #tourBus che ha unito il Gal Valli di Lanzo Ceronda e Casternone con l’Office du Tourisme di Sain Gervais . ExplorLab è stato presente alla fiera del turismo montano a Rimini, ma anche a “Una Montagna per tutti”, rassegna invernale per la scoperta del patrimonio naturale e culturale del territorio. Realizzato un nuovo strumento dedicato alla scoperta, alla promozione e alla fruizione turistica: una mappa interattiva online, aggiornata con le risorse turistiche presenti sul territorio “Valli di Lanzo Experience” per dare visibilità e ottimizzare la fruizione di tutte le attrattive turistiche locali. Attivato anche un servizio che comunica quali servizi gli operatori turistici intendono offrire dopo la pandemia con informazioni aggiornate periodicamente. Realizzato anche lo studio e la produzione di un manuale per l’avvio di un sistema di monitoraggio turistico locale oltre

alla sperimentazione di sistemi di monitoraggio innovativi. Anche l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis non si è fermata: un successo la seconda edizione di Modelaine a settembre in Valgrisanche, vallata valdostana fra le più significative per la tradizione artigianale laniera europea, anche per la presenza della pecora autoctona Rosset. ExplorLab ha contribuito a migliorare anche in Val d’Aosta e in Francia la qualità del sistema turistico territoriale, in una logica di sostenibilità; rafforzate le iniziative sul territorio con eventi turistici, laboratori di educazione ambientale all’aperto per bambini, escursioni in e-bike ed esperienze di scoperta della natura a piedi. Sono anche stati acquistati ed installati strumenti di monitoraggio turistico innovativi come gli eco-contatori. SOCIALAB Nel 2020 si è lavorato in particolare sulla creazione di servizi di prossimità. Le parole chiave del progetto sono qualità, sostenibilità e vicinanza dei servizi alla popolazione più fragile. Qualche esempio: A San Giorgio Canavese ha preso il via il mercato settimanale della terra e della biodiversità, progetto di valorizzazione territoriale e di attivazione della comunità sostenuto da Città metropolitana di Torino e Coldiretti Torino che ha anche affidato un incarico per creare una rete di connessione di cittadini attivi attraverso la creazione di “Alternative food networks” solidali. È partito il corso di formazione per gli operatori sociali di comunità, figura professionale innovativa per affiancare l’infermiere di comunità. Obiettivo è migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi alla popolazione del territorio del Canavese e delle Valli di Lanzo, con la collaborazione di ASL TO4, dei 4 Consorzi socio assistenziali territoriali e del Corso di laurea in Infermieristica di Ivrea. Sempre ad Ivrea SociaLab ha aperto una sezione decentrata dell’Ufficio di pubblica tutela della Città metropolitana di Torino con uno sportello nel Tribunale. La Communauté de Communes de Val Guiers ha organizzato degli incontri online di consultazione per ristrutturare, adattare o modificare le abitazioni e renderle più confortevoli per c.ga.

gli anziani.

Il futuro possibile dei territori montani Cuore solidale, un’analisi dei bisogni nelle Valli di Susa, del Sangone e nel Pinerolese

La tecnologia, la relazione con la natura, la scuola e l’istruzione, l’invecchiamento, la democrazia: sono alcuni dei temi che hanno dominato “l’idea di futuro” che è emersa dall’analisi dei bisogni condotta con il metodo FuturLab per il Pinerolese e le Valli di Susa e Sangone nell’ambito del progetto europeo Cuore solidale (uno dei quattro progetti del Piter Alte Valli-Cuore delle Alpi), di cui la Città metropolitana di Torino è capofila, e che sono stati presentati in un affollato incontro on line lunedì 30 novembre. Il FuturLab è un metodo partecipativo che coinvolge attori del territorio e, attraverso tre fasi di interrogazioni e confronti, li induce a immaginare il futuro: in una prima fase, detta di Catarsi, il futuro negativo che non si vorrebbe affrontare, in una seconda fase, detta Utopia, il futuro che si vorrebbe si concretizzasse, mentre la terza fase, detta Transizione, spinge a immaginare soluzioni più concrete per un futuro migliore. Le tre fasi dell’indagine sono state condotte con gruppi di persone a Bussoleno e Torre Pellice, e il webinar è stato l’occasione per presentare il quadro finale emerso dal lavoro. Dimitri De Vita, consigliere delegato alla montagna della Città metropolitana di Torino, e Marco Armand Hugon, presidente della Diaconia Valdese, hanno portato i saluti, poi si è entrati nel vivo dell’analisi, con ogni fase commentata con esperti. La sfida che propone il metodo FuturLab, ha fatto notare Vincenza Pellegrino dell’Università di Parma, è che - contrariamente ad altri metodi che spingono a confrontarsi con un futuro probabile - il FuturLab spinge a immaginare un futuro realizzabile. Ne deriva che il risultato dell’indagine presenta aspetti sorprendenti, come ha fatto notare Elena Di Bella, dirigente della Città metropolitana che segue il progetto Cuore solidale: non solo perché le persone interrogate hanno affrontato temi “alti”, che riguardano tutti, e non solo le necessità più immediate del loro territorio, ma perché hanno espresso paure e desideri con cui gli amministratori locali e le buone pratiche dei progetti europei devono confrontarsi. Curiosamente, per esempio, alcuni temi che possono apparire centrali - come quello dell’immigrazione o quello dei trasporti - non sono emersi con particolare forza, mentre altri, come le difficoltà dell’invecchiare viste come “malattia dell’anima” e non solo come problema sociosanitario, o la necessità di una scuola flessibile, vissuta come comunità di apprendimento, hanno dominato la discussione. Nella parte finale dell’incontro la parola è passata ai sindaci: Bruna Consolini sindaca di Bussoleno, Giovanni Borgarello assessore di Torre Pellice, Ombretta Bertolo sindaca di Almese. Le conclusioni sono state tratte da Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, che si è complimentato per la capacità del progetto Cuore solidale di calarsi sul territorio e ha constatato la vivacità dei Comuni montani, invitando a riportarli al centro delle politiche metropolitane e nazionali. Un invito a cui si è unito il consigliere delegato della Città metropolitana Dimitri De Vita, facendo notare che il territorio montano ha avuto più attenzioni a livello di Unione europea che a livello di governo nazionale. Alessandra Vindrola