Interruttore di livello capacitivo compatto con indicazione a 360° della condizione d’intervento

Selezionabile individualmente:

256 colori Misura in corso Commutazione del sensore Malfunzionamento nel processo

15 cm

www.vega.com/vegapoint

Calibrazione con smartphone Sistema di adattatori igienici Design compattoLa nostra linea bioavid rileva allergeni alimentari, prevenendo reazioni allergiche nei consumatori. Kit esclusivi per analisi di superfici, campioni d’acqua e alimenti.

Vantaggi: facile individuazione di falsi negativi (hook line) risultati rapidi in 10 minuti, adatto a tutti.

Richiedi un incontro personale (02 9823 3330 - info@r-biopharm.it)

Scopri la RIDA®SMART BOX, unità di imaging per test micotossine quantitativi. Con RIDA®SMART APP, offre flessibilità, compatibilità Android, connettività avanzata e ambiente di misurazione standardizzato.

Richiedi un incontro personale (02 9823 3330 - info@r-biopharm.it)

I kit RT-PCR SureFood® e SureFast® sono progettati per la rilevazione di allergeni, patogeni, OGM e specie animale in materie prime, prodotti finiti e matrici complesse.

Grazie all’estrazione automatica di DNA/RNA e all’utilizzo del termociclatore RIDA®CYCLER, si minimizza l’intervento dell’operatore e si semplifica l’intero processo di analisi, fornendo risultati affidabili e tempestivi.

Richiedi un incontro personale (02 9823 3330 - info@r-biopharm.it)

Utilizza i kit della linea Enzytec™ Liquid per il dosaggio semplice e rapido di zuccheri, acidi organici, alcoli e altri componenti in alimenti, bevande e mangimi. Reagenti liquidi e stabili, adatti per l’automazione, che garantiscono un’elevata precisione e sensibilità.

Supporto tecnico e applicativo.

Richiedi un incontro personale (02 9823 3330 - info@r-biopharm.it)

R-Biopharm Italia Srl

Via Morandi 10 – 20077 Melegnano (MI) – Tel: 02 9823 3330

E-mail: info@r-biopharm.it – www.r-biopharm.com

LAURA MONGIELLO Presidente Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

LAURA MONGIELLO Presidente Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Si è tenuto a Roma, lo scorso 13 marzo, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, il convegno dal titolo “Ricerca e tecnologie per il futuro dell’industria agroalimentare”, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN) e Federalimentare, nell’ambito di un protocollo che ha l’obiettivo di valorizzare la nostra figura professionale all’interno dell’industria alimentare italiana, per guidare le produzioni verso standard di qualità sempre più elevati e rispondenti ai bisogni della società.

Non esiste progresso senza scienza, e la scienza degli alimenti svolge da sempre un ruolo cruciale nell’evolversi della società

Il convegno, moderato dal dott. Giorgio Donegani, Portavoce di OTAN, ha rappresentato un’occasione di confronto tra Istituzioni, Industria e Professionisti, attraverso il quale individuare modalità di rapporto efficaci nell’interesse comune, a tutela della salute della collettività. Un confronto oggi più che mai necessario per costruire, insieme, un nuovo approccio nella gestione della complessità della filiera agroalimentare, nella consapevolezza che non esiste progresso senza scienza, e la scienza degli alimenti svolge da sempre un ruolo cruciale nell’evolversi della società. È riconosciuta da tutti l’importanza dell’alimentazione per il benessere della comunità, ma le urgenze che ci troviamo ad affrontare richiedono di riflettere se, effettivamente, i modelli attuali di produzione e di consumo sono funzionali a una crescita diffusa di questo benessere.

Le sfide che ci attendono sono tante e importanti a cominciare dal dover garantire a tutti l’accesso al cibo sicuro da un punto di vista igienico-sanitario, nutriente e di elevata qualità, nel rispetto dell’ambiente e dei principi etici. In questo senso, la ricerca e le tecnologie agroalimentari diventano uno dei pilastri sui quali costruire risposte efficaci, e su questo percorso si muove l’Ordine dei tecnologi alimentari che vigila sul rispetto di un rigido codice deontologico, e quindi dei principi etici, dei suoi iscritti che quotidianamente lavorano all’interno della filiera agroalimentare.

Nella prima parte del convegno organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN) e Federalimentare si è dato spazio agli interventi istituzionali. Presente il capo della segreteria tecnica del MASAF, avv. Sergio Marchi, in rappresentanza del ministro Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato l’impegno del ministero nel sostenere le filiere agroalimentari per valorizzare le produzioni italiane.

“Il convegno,” afferma Marchi, “arriva in un momento utile a delineare il quadro di una nuova visione dell’agroalimentare che, come ministero, stiamo portando avanti in tutte le sedi, nazionale, europea e nel contesto internazionale per individuare soluzioni alle complesse dinamiche che stanno attraversando il nostro tempo. Il rafforzamento della pro -

mozione delle eccellenze del Made in Italy, la salvaguardia della produttività e del modello di trasformazione sostenibile sono elementi che devono guidare il sistema Paese in un percorso evolutivo. Ed è proprio la professionalità dei Tecnologi Alimentari, messa a disposizione del sistema, a generare dinamiche innovative e a migliorare i processi produttivi e di consumo che sono in linea con la nostra idea di tutela della sicurezza e sovranità alimentare”.

Anche il Presidente della commissione agricoltura della Camera dei deputati, Mirco Carloni, promotore della legge sull’imprenditoria giovanile in agricoltura, sottolinea l’importanza dei Tecnologi Alimentari nella filiera: “I tecnologi ci consegnano la sicurezza alimentare e danno un’idea chiara della qualità del nostro cibo, contribuendo alla fiducia

che i consumatori hanno nei confronti delle nostre produzioni. Le sfide che ci attendono, tra cui il cambiamento climatico, richiedono l’applicazione delle migliori tecnologie per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni”.

Cruciale dunque anche per Carloni l’investimento nelle tecnologie alimentari e nella ricerca, così come sostiene Francesco Battistoni, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera: “I progressi tecnologici come l’agricoltura di precisione, le TEA e l’intelligenza artificiale sono alcuni esempi virtuosi che ci dicono come la ricerca e la scienza, applicate in campo alimentare, possano contribuire a rendere l’industria alimentare sempre più un luogo sicuro per i cittadini che ne riconoscono affidabilità, qualità e fiducia”.

CHE IL CIBO SIA LA BASE PRINCIPALE DEL PROPRIO BENESSERE

Entrando nel vivo delle relazioni scientifiche si è tracciato un quadro chiaro sul valore dell’industria alimentare partendo proprio da una ricerca effettuata dal Censis e presentata dal prof. Giorgio De Rita, segretario generale, analizzando il rapporto tra il valore economico e quello sociale dell’industria alimentare italiana. Negli ultimi dieci anni è aumentato l’export del 60%, l’occupazione del 12% e il fatturato del 25%, in un contesto in cui i consumi e i salari sono fermi e sarebbe stato facile seguire la linea della decrescita felice. “La base sociale che ha permesso questi risultati,” afferma il Prof. De Rita, “è che l’industria ha svolto un ruolo di ammortizzatore sociale, di assicurazione nei confronti delle famiglie, di welfare, fornendo garanzia agli italiani che l’industria poteva meritare fiducia”.

Secondo il rapporto del Censis, il 91% degli Italiani ritiene che il cibo sia la base principale del proprio benessere. “Oltre alle evidenze scientifiche,” afferma De Rita, “c’è dunque la consapevolezza che la produzione alimentare italiana è una delle principali fonti del benessere individuale”. Lo studio, inoltre, evidenzia che per gli italiani sono importanti i valori etici e sociali che li orientano nella scelta dei prodotti. Il 66,7% è pronto a rinunciare a prodotti che potrebbero essere dannosi per la salute, il 52,6% a quelli non in linea con criteri di sicurezza alimentare, il 43,3% a quelli la cui produzione e distribuzione non rispetta l’ambiente e il 35,6% a quelli per la cui produzione non sono tutelati i diritti dei lavoratori e dei fornitori. Accanto a questi numeri, emerge inoltre come l’industria alimentare abbia una elevata reputazione sociale verso la quale l’86,4%

degli italiani dichiara di avere fiducia ed è una fiducia trasversale, che coinvolge il 93,8% degli anziani, l’84,2% degli adulti e l’81,6% dei più giovani. Tutto ciò certifica come, grazie alla ricerca, alla scienza e alla tecnologia gli alimenti e l’industria di trasformazione abbiano prodotto una rivoluzione positiva nelle abitudini e nelle scelte degli italiani che ricercano cibi sicuri e di qualità. “Quello che emerge è dunque un quadro di fiducia che contrasta con la percezione diffusa di un’industria che si contrappone a un modo “bucolico” di produrre gli alimenti che non esiste”, afferma Donegani. Viene fuori dunque la resilienza dell’industria alimentare che ha avuto il merito di adattarsi all’attuale contesto storico, particolarmente difficile, individuando soluzioni e risposte efficaci e compiendo lo sforzo di comunicarle per contrastare la disinformazione che colpisce il settore del food. Importante è dunque sottolineare quella che è stata l’evoluzione della ricerca e delle tecnologie nel settore agroalimentare con un occhio al passato proprio per comprendere il presente e ipotizzare il futuro.

Il prof. Marco Dalla Rosa, dell’Università di Bologna, ha infatti tracciato un excursus storico. Nel corso dei secoli la capacità primaria dell’essere umano è sempre stata quella di procacciarsi cibo e di utilizzare tecniche sempre più avanzate per garantirne la conservazione. L’evoluzione storica e culturale di questa necessità, facilitata dalle scoperte delle scienze microbiologiche, chimiche, fisiche, ingegneristiche e meccaniche, ha portato alla nascita della Food Science ovvero la Scienza e Tecnologia degli Alimenti. Gli obiettivi principali di questa scienza applicata alla lavorazione tecnologica degli alimenti sono stati quelli di rendere ottimali i processi produttivi, di garantire la salubrità degli alimenti, di garantire il massimo apporto nutrizionale, di migliorare la qualità sensoriale e di allun-

gare la vita commerciale dei prodotti destinati ai consumatori. Questo progresso ha permesso, e permette, di fornire prodotti sicuri e nutrienti alla popolazione, adeguandosi nel tempo alle sempre nuove necessità dettate dall’evoluzione della società e dalle problematiche che si trova ad affrontare.

Per ottenere prodotti alimentari di qualità occorre partire da materie prime di qualità. Di qui l’importanza della sinergia professionale tra Tecnologi Alimentari e Agronomi e l’applicazione, anche in agricoltura, di tecnologie avanzate. Questo il focus dell’intervento di Flavio Pozzoli, Presidente dell’Ordine degli agronomi e dottori forestali di Roma: “La rintracciabilità della filiera alimentare può essere fortemente supportata dalla tecnologia della blockchain già a partire dalle attività in campo. Per questo si parla sempre più spesso di agricoltura di precisione o digitale proprio perché le soluzioni innovative nel settore agricolo stanno trasformando il modo in cui vengono coltivati i prodotti agricoli e le modalità di gestione degli allevamenti. Avere a disposizione dati precisi e in tempo reale permette di agire in modo tempestivo sui sistemi agricoli riducendo gli sprechi e prevenendo il diffondersi di fitopatie a carico dei campi coltivati. Prevenire gli sprechi è senza dubbio un’azione necessaria in un contesto in cui non è garantito a tutti un accesso al cibo sicuro e sufficiente per il raggiungimento del benessere individuale. Infatti, nel 2022, il 29,6% della popolazione mondiale, pari a 2,4 miliardi di persone, non ha avuto accesso costante al cibo. Le sfide che ci attendono sono molto complesse: garantire un elevato livello di sicurezza alimentare attraverso misure coerenti ‘Dal produttore al consumatore’ e fornire alimenti equilibrati nell’apporto di energia e/o nutrienti per consentire la completa espressione

del potenziale genetico, fisico e mentale dell’individuo, per una aspettativa di vita sana (priva di malattie)”.

“Innanzitutto,” afferma Stefano Zardetto, Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Veneto e Trentino Alto Adige, “occorre raggiungere la piena sostenibilità del sistema agroalimentare, e un processo alimentare è davvero sostenibile se limita il consumo di risorse e la produzione di rifiuti, contribuisce positivamente a soddisfare le attuali esigenze alimentari, risulta socialmente equo e inclusivo, mantenendo la sicurezza igienico-sanitaria e la qualità nutrizionale del prodotto e provvede a fornire un gettito economico costante per le imprese. Serve una ricerca scientifica a 360 gradi senza pregiudizi e stereotipi, con un approccio multi-attore in grado di produrre benefici congiunti per la salute delle persone, il clima, il pianeta e le comunità. Il Tecnologo Alimentare è dunque impegnato nel miglioramento dei processi e nello sviluppo di tecnologie d’avanguardia, aprendo la strada a nuovi prodotti e metodologie di produzione”. “È essenziale,” conclude Zardetto, “dare un contributo al futuro del pianeta andando oltre il convenzionale anche attraverso il cibo”. Sfida raccolta, nell’ambito del convegno, dal vicepresidente del Senato, sen. Gian Marco Centinaio, che sottolinea come l’impegno degli operatori del settore alimentare e dei professionisti che applicano la ricerca e le tecnologie alimentari consentono alle produzioni italiane di distinguersi per l’eccellente qualità nel panorama internazionale. L’Italia ha dunque il dovere di dettare la linea a livello mondiale, come nel caso della questione dell’etichettatura a semaforo bloccata grazie all’autorevolezza dei nostri connazionali. Il sistema Italia è fatto soprattutto da una cultura che unisce, che ha come

denominatore comune il valore del Made in Italy, che trova il supporto delle Istituzioni politiche e che in una logica di continuità dei valori condivisi riesce a essere di sostegno alle industrie, ai professionisti, che lavorano quotidianamente per garantire l’eccellenza delle nostre produzioni. Anche il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha partecipato al dibattito con un suo messaggio in cui sottolinea la necessità di sostenere investimenti per nuovi modelli produttivi.

A conclusione dei lavori, Paolo Mascarino, sottolinea la forza dell’Industria Alimentare italiana, che, con quasi 200 miliardi di fatturato nel 2023 e 52 miliardi di export, rappresenta, insieme al settore primario, la prima manifattura del paese e il 10% dell’export dell’Italia.

“Forza,” sostiene Mascarino, “che si basa su quattro pilastri: il genio italiano, capace di trasformare materie prime di qualità in prodotti unici e inimitabili, genio che si estrinseca con due braccia: la tecnologia e l’arte; di qui il grande valore dei Tecnologi Alimentari che danno ai processi di tra-

sformazione a cui gli imprenditori aggiungono l’arte per rendere i prodotti unici al mondo; il secondo è fare squadra, collaborare tutti insieme per far si che il settore alimentare mantenga il suo primato di eccellenza; il terzo è quello di continuare a innovare con i piedi saldi nella tradizione della dieta mediterranea, il quarto e ultimo pilastro sono i consumatori italiani che hanno un gusto straordinario, sono molto esigenti e questo obbliga imprenditori a fare i miracoli per rispondere alla sofisticata domanda dei consumatori italiani”. Questa narrativa si scontra con una narrativa opposta a livello internazionale, infatti, nel 2025 ci sarà il meeting sulle malattie trasmissibile in cui L’ONU proverà a far applicare all’alimentare le norme che valgono per il tabacco, classificando i cibi in sani e non sani attraverso algoritmi che hanno poco di scientifico e che darebbero il rosso a prodotti italiani di qualità quali olio di oliva e parmigiano reggiano. “Occorre dunque rafforzare la squadra,” conclude Mascarino, “facendo leva su un solido sostegno delle istituzioni, della comunità scientifica e dei tecnologi alimentari per affrontare insieme questa nuova battaglia a tutela della salute pubblica”.

Direttore Responsabile Giorgio Albonetti

Direttore Scientifico

Massimo Artorige Giubilesi

Comitato tecnico scientifico

Giancarlo Belluzzi, Vincenzo Bozzetti, Francesco Fiorente, Gaetano Forte, Luciano Negri, Erasmo Neviani, Serena Pironi, Daniele Roseghini

Coordinamento editoriale

Chiara Scelsi c.scelsi@lswr.it Cel. 3490099322

Redazione Diletta Gaggia d.gaggia@lswr.it redazione.food@quine.it

50

Produzione

Antonio Iovene a.iovene@lswr.it Cel. 3491811231

Direttore Commerciale

Costantino Cialfi c.cialfi@lswr.it tel. 3466705086

Traffico

Ornella Foletti ornella.foletti@quine.it Cel. 3427968897

ABBONAMENTI

www.quine.it

abbonamenti.quine@lswr.it Tel. 02 864105

www.alimentinews.it

Costo copia singola: € 2,80

Abbonamento annuale Italia: € 40

Stampa

Aziende Grafiche Printing Srl Peschiera Borromeo (MI)

Quine Srl

Produzione & Igiene Alimenti - Bimestrale

Rivista ufficiale del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 510 del 29-10-1983

Iscrizione al ROC n. 23531 dal 6 Maggio 2013

Tutti gli articoli pubblicati su Produzione & Igiene Alimenti sono redatti sotto la responsabilità degli Autori. La pubblicazione o la ristampa degli articoli deve essere autorizzata per iscritto dall’Editore. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 di seguito GDPR, i dati di tutti i lettori saranno trattati sia manualmente, sia con strumenti informatici e saranno utilizzati per l’invio di questa e di altre pubblicazioni e di materiale informativo e promozionale. Le modalità di trattamento saranno conformi a quanto previsto dal GDPR. I dati potranno essere comunicati a soggetti con i quali Quine Srl intrattiene rapporti contrattuali necessari per l’invio delle copie della rivista. Il titolare del trattamento dei dati è Quine Srl, Via Spadolini 7 - 20141, Milano, al quale il lettore si potrà rivolgere per chiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione e ogni altra operazione di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03.

MASSIMO ARTORIGE GIUBILESI

Presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria

Il nuovo volto della tecnologia alimentare

Nel corso degli ultimi decenni, la professione del Tecnologo Alimentare (TA per sintesi) ha compiuto un viaggio che definirei straordinario, evolvendosi da un focus tradizionale sulla produzione e conservazione degli alimenti a un ruolo centrale nell’innovazione tecnologica, nello sviluppo dei processi e nella sostenibilità dell’intera filiera (produzione, trasformazione, distribuzione, ristorazione).

Questo percorso ha visto i professionisti del settore adattarsi a sfide in continua evoluzione, dalla sicurezza alimentare all’ottimizzazione della catena di approvvigionamento, fino all’applicazione di tecnologie rivoluzionari e alla promozione di pratiche sostenibili.

La capacità di anticipare le tendenze future, di adattarsi alle nuove tecnologie e di incorporare principi di sostenibilità in ogni aspetto del lavoro diventa essenziale

Anche se ci sembra passato un secolo, basta ricordare come negli Anni ’80-90 la nostra attenzione era focalizzata proprio sulla qualità e sulla sicurezza alimentare che, a causa della nascente globalizzazione dei mercati, chiedevano una risposta più puntuale a livello di sistemi di gestione e di controlli per garantire standard più elevati su scala internazionale.

Come TA abbiamo lavorato, grazie alle nostre competenze multidisciplinari, intensamente allo sviluppo di metodi per prolungare la conservazione degli alimenti, migliorarne la qualità e garantire la sicurezza per i consumatori, in primis con l’applicazione del Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Con l’avvento, alla fine del XX secolo, della biotecnologia e degli studi genomici, la professione del TA ha iniziato a occuparsi di tecniche avanzate con lo scopo di migliorare la resistenza delle

colture, aumentare i rendimenti e produrre alimenti con caratteristiche nutrizionali migliorate. Questo periodo ha segnato l’inizio dell’era della “food science” che si è spinta nel cuore molecolare degli alimenti e ha aperto in questo modo un nuovo capitolo nella storia della produzione alimentare.

Con l’arrivo del nuovo millennio, la crescente consapevolezza dei consumatori sugli impatti della dieta (dal greco dìaita regime, stile, tenore di vita, quindi alimentazione corretta, sana ed equilibrata) e sulla salute ha comportato un cambiamento significativo.

I TA hanno iniziato a concentrarsi maggiormente sullo sviluppo di prodotti che fossero non solo sicuri e durevoli, ma anche benèfici per la salute anche sotto il profilo nutrizionale, supportando la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti con minor contenuto di grassi, zuccheri e sale, ovvero di alimenti arricchiti e funzionali, progettati per fornire benefìci aggiuntivi oltre alla nutrizione di base.

Negli ultimi anni, l’avvento dell’era digitale e l’aumento della preoccupazione per la sostenibilità hanno portato a una nuova ondata di innovazioni nel settore alimentare.

La digitalizzazione ha introdotto strumenti avanzati per la tracciabilità della filiera, la gestione della qualità e l’ottimizzazione dei processi produttivi, consentendo ai TA di lavorare con maggiore precisione ed efficienza.

La sostenibilità è diventata un pilastro fondamentale, con un focus crescente sullo sviluppo di pratiche di produzione più ecologiche, sulla riduzione degli sprechi alimentari e sull’innovazione in ambito di packaging sostenibile. Oggi, la professione del TA si sta orientando sempre più verso l’innovazione e la personalizzazione, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze specifiche di diversi gruppi di consumatori. Ciò include lo sviluppo di alternative vegetali alle proteine animali, alimenti personalizzati basati su genetica e microbioma individuale e l’utilizzo della IA (Intelligenza Artificiale) per prevedere le tendenze di consumo e ottimizzare le formulazioni dei prodotti.

Tuttavia, il viaggio è lungi dall’essere concluso. Le accelerazioni senza precedenti del progres-

so tecnologico e l’urgente necessità di soluzioni sostenibili per il nostro sistema alimentare globale, richiedono ai TA di essere ancora più agili, informati, innovativi.

La capacità di anticipare le tendenze future, di adattarsi rapidamente alle nuove tecnologie e di incorporare principi di sostenibilità in ogni aspetto del lavoro non è più facoltativa, ma essenziale.

Non voglio dunque parlare delle solite “sfide del futuro” ai quali la nostra professione deve rispondere. Penso invece che sia giunta l’ora di diventare coscienti e consapevoli che, in questo contesto alquanto dinamico e impegnativo, la nostra professione si trova di fronte alla necessità imperativa di sviluppare nuove competenze. Oltre la conoscenza tecnica tradizionale, abbracciando la capacità di pensare in modo critico, di lavorare in modo interdisciplinare e di comunicare efficacemente con un pubblico trasversale.

Per tutti noi TA diventa fondamentale riuscire a dare la massima priorità e urgenza al bisogno di rinnovare l’approccio nel campo della tecnologia alimentare, puntando decisamente verso l’integrazione digitale. Questo cambiamento non si limita solamente all’adozione di nuovi strumenti tecnologici, ma implica una trasformazione culturale profonda nel nostro modo di pensare e operare da professionisti moderni.

Un vero e proprio adattamento darwiniano che testimonia come “la specie che sopravvive è quella che risponde meglio al cambiamento”, facendo prevalere i soggetti “che hanno imparato a collaborare e a improvvisare con più efficacia”. L’incorporazione dell’intelligenza artificiale nei vari livelli della filiera alimentare segna l’inizio di un’era in cui decisioni le decisioni e le pratiche sostenibili sono destinate a diventare la norma, non l’eccezione. Questo passaggio verso una maggiore digitalizzazione e largo utilizzo di IA sarà il passo fondamentale da compiere per tutti noi verso il futuro, unendo tecnologia avanzata e sostenibilità per creare un sistema alimentare che sia resiliente, efficiente e attento alle necessità del nostro pianeta e del nostro mondo in continuo mutamento.

BENEDETTA BOTTARI

Professore Associato Microbiologia degli Alimenti Università degli Studi di Parma

ESSERE O NON ESSERE CAPACI DI SCEGLIERE E FAR SCEGLIERE UN PRODOTTO CON O SENZA DENOMINAZIONE

LPeculiari caratteristiche qualitative dal territorio in cui gli alimenti sono stati prodotti dipendono essenzialmente o esclusivamente

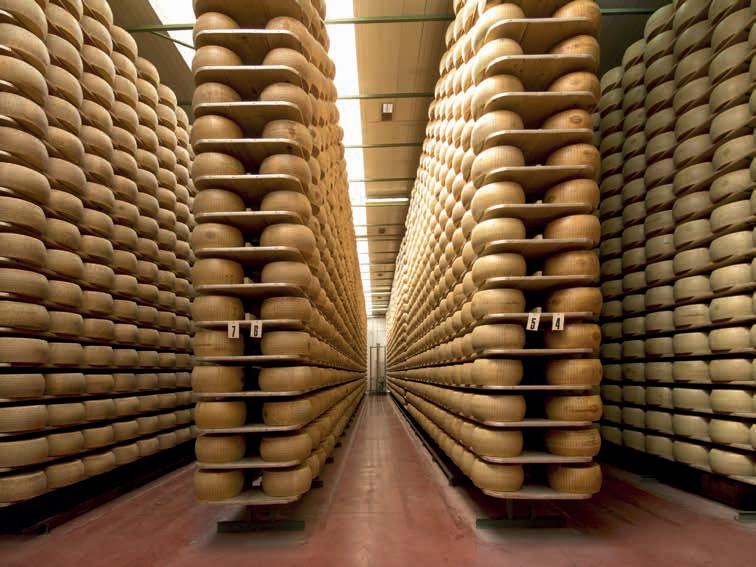

a denominazione di origine protetta, DOP, è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall’Unione Europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti. Del territorio fanno parte elementi associati all’ambiente ma anche a chi opera all’interno di esso, attraverso conoscenze, modalità e tecniche che plasmano un prodotto intimamente associato al luogo da cui proviene, rendendolo distinto, e teoricamente riconoscibile, da ogni sua possibile imitazione, prodotta all’infuori dell’area geografica della denominazione. È su questa teorica possibilità di distinzione tra un prodotto DOP e un suo simile non DOP, che spesso si sono giocate interminabili battaglie legali o campagne di marketing più o meno lecite. Ma cosa guida il consumatore verso la scelta di acquistare un prodotto DOP o non DOP? Qual è il grado di conoscenza delle caratteristiche intrinseche (com’è fatto, che sapore ha) ed estrinseche (il marchio, il prezzo, le informazioni in etichetta etc.) dell’alimento, con cui il consumatore si appresta a fare la sua spesa? Per alcune tipologie di prodotti, come il vino e i formaggi, il legame con il territorio è forte per la materia prima, che però viene significativamente trasformata dall’attività metabolica dei microrganismi fermentativi. Per un formaggio a latte crudo, prodotto con innesto naturale, il patrimonio microbico del latte insieme a quello dello starter rappresentano un ulteriore importantissimo e indissolubile legame con l’ambiente d’origine e di lavorazione e, soprattutto in caso di stagionatura, sono in gran parte responsabili delle caratteristiche qualitative specifiche di ogni formaggio. Correlare in modo oggettivo e misurabile tali caratteristiche ai microrganismi che le hanno generate, ed eventualmente alle preferenze espresse dal consumatore, potrebbe consentire di introdurre un nuovo elemento di scelta verso l’acquisto di un prodotto DOP o non DOP. L’idea è alla base di un progetto di ricerca finanziato con fondi PRIN (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) che vede coinvolte l’Università di Parma, come coordinatore, l’Università di Torino e l’Università di Bari (https://pdononpdocheeses.it/it/) nell’integrazione di analisi multi-omiche su diversi formaggi con studi di consumer science. Se i risultati confermeranno le ipotesi fatte, questo tipo di approccio permetterà a tutti gli attori di una filiera produttiva come quella del formaggio, ma non solo, di fornire gli strumenti di comunicazione utili per una maggiore valorizzazione dei prodotti DOP e non DOP.

MAXventowlet – il ventilatore ideale per macchine e impianti di produzione, trasformazione e conservazione di prodotti agro-alimentari. La serie Maxventowlet ad alte prestazioni adatta alle medie-alte pressioni è la più indicata per la conservazione degli alimenti anche durante il loro processo di trasformazione.

MAXventowlet garantisce uniformità in termini di temperatura e umidità in tutti gli ambienti dove gli alimenti sostano o vengono trasformati o semplicemente conservati in attesa di essere distribuiti al Retail. www. ziehl-abegg.it

Vantaggi

▪ facile e sicura igienizzazione

▪ utilizzo in ambienti con temperature estreme: da – 60° C +120°C

▪ prodotto customizzabile per i più esigenti settori di applicazione

▪ grande comfort acustico dell’ambiente lavorativo

In Italia ci sono 46.818 imprese attive nella produzione (esattamente 35.253, ossia il 76% del totale) e nel commercio (11.565, pari al 24%) di prodotti di panificazione, pizza e pasticceria. A fornire questi numeri l’AIBI - Associazione Italiana Bakery Ingredients, in occasione di Sigep a Rimini.

Nel 2023, il valore complessivo della produzione dell’intero comparto è stato di 13,4 miliardi di euro, il 67% del quale prodotto da realtà con oltre 10 addetti, che costituiscono solo l’8,2% del totale imprese. Per il 2024 le previsioni sono positive: le imprese del commercio di pane, pizza e pasticceria prevedono una crescita media dei consumi pari all’1,6%. Rispetto ai consumi, le abitudini degli italiani stanno cambiando e tendono a dare sempre più attenzione alla ricerca di un prodotto di qualità. Secondo l’indagine,

il 54,4% chiede che il prodotto sia digeribile e il 31,2% lo preferisce di tipo salutistico, in risposta a intolleranze o a specifiche esigenze dietetiche o intolleranze. Per il 66,4% dei consumatori è fondamentale la scelta degli ingredienti, anche per la pasticceria: le farine tradizionali prevalgono (sono scelte dal 66,6% degli artigia-

Un’indagine sulle imprese agricole e alimentari condotta da Nomisma fa luce sulla transizione ecologica in atto nel settore, tra investimenti per le energie rinnovabili, digitalizzazione a supporto della produzione, semplificazione della burocrazia.

Dallo studio emerge come le imprese italiane abbiano un’elevata consapevolezza sul fatto che la produzione di energia rinnovabile sia oggi una delle leve principali per raggiungere la sostenibilità. Il gap da colmare per raggiungere l’obiettivo del 42,5% di quota di energia rinnovabile entro il 2030 è ancora ampio. In Italia siamo al 19%, contro una media UE del 23% e lontanissimi dall’eccellenza svedese, che guida il ranking continentale con il 66%. Gli strumenti tecnologici e digitali vengono considerati fondamentali per rendere la propria impresa non solo più performante, ma anche più sostenibile. Il 32% delle

ni), cresce l’impiego di quelle alternative come riso, soia e manitoba che, nel 2024, potrebbero rappresentare più del 20% del mercato. Tra i grassi domina invece il burro, ma il 16% degli artigiani apprezza la nuova margarina, a base vegetale e ripensata per chi ha problemi dietetici o di intolleranze.

aziende agricole intervistate ha dichiarato di utilizzare macchine con guida assistita o semi-automatica con GPS integrato, un 25% di avere centraline meteo aziendali. Per migliorare la diffusione di strumenti innovativi servono però alcuni cambiamenti strutturali: secondo le imprese devono

principalmente riguardare la riduzione della burocrazia (per 6 intervistati su 10), il miglioramento della politica energetica (nel 33% dei casi), gli investimenti nelle infrastrutture ambientali (25%) e la promozione dello sviluppo di progetti con fondi pubblici (23%). (

Fonte: ANSA)

È stata raggiunta a livello comunitario un’intesa tra le istituzioni europee (il Consiglio UE e il parlamento europeo) sul regolamento sugli imballaggi in linea con l’obiettivo di raggiungere un calo dei rifiuti da imballaggio del 5% entro il 2030, del 10% nel 2035 e del 15% entro il 2040, come previsto nella proposta iniziale della Commissione europea.

Saranno quindi vietati dal 2030 alcuni formati di imballaggi in plastica monouso, come gli imballaggi per frutta e verdura fresca non trasformata, imballaggi per alimenti e bevande riempiti e consumati in bar e ristoranti, porzioni individuali (come condimenti, salse, panna, zucchero), e prodotti in miniatura per i prodotti da toilette negli alberghi. Le nuove norme prevedono anche restrizioni sul contenuto di Pfas – le sostanze perfluoroalchiliche – sugli imballaggi a contatto con gli alimenti.

Sono state stabilite anche nuove limitazioni allo spazio vuoto degli imballi per indurre un confezionamento raggruppato con un rapporto massimo di spazio vuoto fissato del 50% per il trasporto e il commercio elettronico. Nuovi obblighi anche per le imprese di asporto che dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare con sé i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o cibi pronti, senza costi aggiuntivi. Salvi due comparti molto importanti per l’Italia, l’imballaggio di vino e il florovivaismo.

“Questo regolamento mira a ridurre i rifiuti causati dagli imballaggi, rendendoli più sostenibili, garantendo al contempo i più elevati standard di gestione dei rifiuti”, la dichiarazione della Presidenza UE. Sono state accolte parzialmente le richieste fatte dall’Italia che aveva chiesto ad esempio alcune deroghe. Nonostante questo, i divieti su alcuni imballaggi monouso continuano a essere considerati insoddisfacenti per il nostro governo e per le principali associazioni di categoria. Per la filiera agroalimentare italiana rappresentata da Coldiretti, Filiera Italia, Cia, Confapi, Ancc-Coop, Ancd-Conad, Legacoop, Legacoop Agroalimentare, Legacoop Produzione&Servizi, Coop, Flai Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, il testo può essere ancora migliorato. Le associazioni hanno rilasciato una nota congiunta in cui auspicano che “nel negoziato in corso ci possano essere ulteriori scelte a difesa delle imprese europee che evitino l’inquinamento e lo spreco alimentare, come avverrebbe con alcune proposte ora sul tavolo che non tutelano a sufficienza alcuni settori quali l’ortofrutta”.

Il regolamento comunque non sarà inderogabile: sarà infatti rivalutato tre anni dopo l’entrata in vigore sulla base dello stato di sviluppo tecnologico degli imballaggi in plastica a base biologica. Sarà per questo che verranno poi stabiliti requisiti di sostenibilità per gli imballaggi in bioplastica.

Prendere le decisioni giuste – questa è la cosa più importante per ogni azienda alimentare. Report dettagliati, dati attuali dalla produzione, andamento degli ordini: il CSB-System vi fornisce esattamente questa trasparenza, semplicemente premendo un tasto. Così anche in tempi incerti potrete prendere decisioni certe.

Per saperne di più sulle nostre soluzioni per il settore alimentare: www.csb.com

a cura della Redazione

DOI: 10.1016/j.lwt.2023.115218

Strategie di chiarifica per la prevenzione dei depositi di quercetina nei vini Sangiovese

Fining strategies for quercetin deposit prevention in sangiovese wines. LWT, Volume 185, 1 agosto 2023

L. Picariello, A. Rinaldi, L. Moio, V. Moine, A. Gambuti

La quercetina è un composto fenolico appartenente alla classe dei flavonoli, presente nelle piante, tra cui gli acini d’uva, anche in forme glicosidiche. Negli ultimi anni, i cambiamenti climatici e le radiazioni UVB favoriscono la biosintesi della quercetina nell’uva, aumentando il rischio di formazione e precipitazione di cristalli di questo composto nei vini rossi. La precipitazione di quercetina nei vini imbottigliati determina un deprezzamento da parte dei consumatori con grandi perdite economiche per i produttori di

vino. Nello studio è stata applicata una strategia volta a ridurre il contenuto di quercetina (Q) e di glicosidi della quercetina (QG) per prevenire future precipitazioni di questo composto nei vini. Sono stati testati diversi agenti chiarificanti enologici: polivinilpolipirrolidone (PVPP), una proteina vegetale (VP), quattro lieviti lisati (YLs) e un prodotto polifunzionale (MIX) ottenuto miscelando PVPP, proteine vegetali e un lievito lisato selezionato tra i quattro testati. Per ciascun chiarificante sono state ottenute le isoterme di adsorbimento; sulla base del modello di Freundlich, PVPP e MIX hanno mostrato il miglior assorbimento di Q e QG. Il MIX ha determinato anche un contemporaneo minor assorbimento degli altri composti fenolici. Il trattamento effettuato con MIX sui vini Sangiovese ha determinato una diminuzione di quercetina (da -27 a -47% rispetto ai valori iniziali) e di glicosidi della quercetina (-17%) preservando gli antociani del vino.

DOI: 10.3168/jds.2022-22968

Disponibilità dei consumatori a pagare per la durata di conservazione del latte pastorizzato ad alta temperatura e in breve tempo: implicazioni per l’etichettatura intelligente e la riduzione degli sprechi alimentari

Consumer willingness to pay for shelf life of high-temperature, short-time-pasteurized fluid milk: Implications for smart labeling and food waste reduction. Journal of Dairy Science, Volume 106, numero 9, settembre 2023, pagine 5940-5957

P. Endara, M. Wiedmann, A. AdaljaNel 2019 negli Stati Uniti lo spreco alimentare è stato valutato a 285 miliardi di dollari, pari al 70% delle eccedenze alimentari; i soli latticini e uova rappresentavano il 15,90%. Il latte è la quinta bevanda più consumata negli Stati Uniti e quindi il suo contributo allo spreco alimentare ha significative implicazioni economiche e ambientali. Etichette intelligenti che forniscono informazioni precise sul deteriora-

mento del latte possono aiutare a ridurre gli sprechi alimentari, ma non è chiaro se i consumatori accetteranno o pagheranno per questa nuova tecnologia. Questo articolo esamina le preferenze dei consumatori riguardo al latte pastorizzato ad alta temperatura, con una breve durata di conservazione e alle etichette con data intelligente e verifica come le informazioni sull’impatto ambientale dei rifiuti alimentari a base di latte influiscono sull’accettazione e sulla disponibilità a pagare dei consumatori. I risultati suggeriscono che la valutazione dei consumatori riguardo alla durata di conservazione prolungata e al marchio di qualità ecologica è positiva; tuttavia, l’utilizzo dell’etichetta intelligente crea disutilità per i consumatori, ostacolando così l’accettazione di una nuova tecnologia di etichettatura che potrebbe portare alla riduzione degli sprechi alimentari nell’industria del latte. Questi risultati indicano che i rivenditori dovrebbero trovare mezzi alternativi per migliorare la comunicazione di informazioni precise sulla durata di conservazione e il suo ruolo nella riduzione degli sprechi alimentari.

DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2023.111521

Lavorazione ad alta pressione: effetto sulle proprietà strutturali degli alimenti. Una revisione

High-pressure processing: Effect on textural properties of food. A review. Journal of Food Engineering, Volume 351, agosto 2023 K. Gokul Nath, R. Pandiselvam, CK. Sunil

Le crescenti tendenze dei consumatori verso alimenti sicuri con lavorazione zero o minima hanno stimolato l’utilizzo di tecnologie di trattamento non termico. L’adattamento delle metodologie di pretrattamento e lavorazione non termiche si è dimostrato molto efficace nel prolungare la durata di conservazione e nel migliorare la qualità e la sicurezza del prodotto. Il trattamento ad alta pressione (HPP) è un metodo di lavorazione non termico e privo di residui chimici, che prevede l’ap-

plicazione di un’elevata pressione per ottenere alimenti stabili a scaffale, mediante inattivazione microbica ed enzimatica con un impatto minimo sulla composizione nutrizionale e chimica del prodotto. Gli alimenti utilizzati per l’HPP sono carne e prodotti a base di carne, frutta e verdura, latticini, noci e semi, uova e altri prodotti altamente deperibili o minimamente trasformati. L’uso delle alte pressioni sugli alimenti può alterare in modo critico le proprietà strutturali come fermezza, durezza, coesione e altre. La consistenza è una proprietà organolettica molto importante, che può influire sull’accettazione degli alimenti da parte del consumatore. L’HPP ha dimostrato di migliorare gli attributi strutturali di vari prodotti alimentari con un deterioramento minimo. Questa recensione discute criticamente l’impatto dell’HPP sui cambiamenti strutturali nelle diverse matrici alimentari.

DOI: 10.1016/j.foodchem.2023.136524

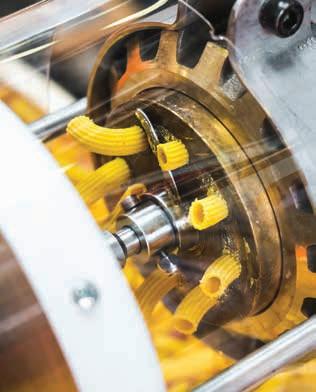

Degradazione dell’amido nella pasta indotta dall’estrusione al di sotto della temperatura di gelatinizzazione Degradation of starch in pasta induced by extrusion below gelatinization temperature. Food Chemistry Volume 426, 15 novembre 2023

B. Jia, L. Devkota, M. Sissons, S. Dhital

La deformazione strutturale dell’amido durante l’estrusione incide sulla qualità della pasta. I ricercatori hanno studiato l’impatto della forza di taglio sulla struttura dell’amido della pasta e della sua qualità variando la velocità della vite (100, 300, 500 e 600 giri/min) con un intervallo di temperatura compreso tra 25 e 500C con incrementi di 50C, dalla zona di alimentazione alla zona di uscita. Le velocità più elevate delle viti erano associate a un input di energia mec-

DOI: 10.1016/j.fbio.2023.102858

Valutazione della rete proteica e delle caratteristiche sensoriali della pasta fresca di grano duro arricchita con brattee di carciofo e polveri di pomodoro

Protein network assessment and sensory characteristics of durum wheat fresh pasta fortified with artichoke bracts and tomato powders. Food Bioscience, volume 54, agosto 2023

B. La Gatta, M. Rutigliano, F. Dilucia, MT. Liberatore, R. Viscecchia, F. Bimbo, A. Di Lucia

In questo lavoro sono stati studiati campioni di pasta fresca arricchiti con brattee di carciofo e polveri di pomodoro (aggiunte in poltiglia trattata (TM) e polvere di lio (LP) ottenuti attraverso l’applicazione di una tecnologia fisica innovativa, non termica e non invasiva (Brevetto n°001426984 ). I

canica più specifico (157, 319, 440 e 531 kJ/kg per la pasta prodotta a 100, 300, 500 e 600 giri al minuto, rispettivamente), con conseguente viscosità di impasto inferiore (1084, 813 , 522 e 480 mPa·s per pasta prodotta rispettivamente a 100, 300, 500 e 600 giri al minuto) nella pasta a causa della perdita dell’ordine molecolare dell’amido e della cristallinità. La cromatografia di esclusione dimensionale ha rivelato che la pasta prodotta a una velocità delle viti di 600 giri al minuto aveva una distribuzione dimensionale dell’amilopectina inferiore, che indicava la rottura molecolare durante l’estrusione. La pasta prodotta a 600 giri aveva valori più alti di idrolisi in vitro dell’amido (sia crudo che cotto) rispetto alla pasta realizzata a 100 giri al minuto. La ricerca fornisce una relazione su come la velocità delle viti può essere manipolata per progettare pasta con consistenza e funzionalità nutritive diverse.

risultati dei campioni di pasta cruda e cotta hanno indicato come l’aggiunta delle brattee di carciofo abbia avuto una notevole influenza sulla disposizione della rete glutinica rispetto al pomodoro, per entrambe le formulazioni testate, anche se le proprietà tecnologiche sono risultate buone, se confrontate con il campione controllo (pasta di semola 100%). Le analisi chimiche e SDS-PAGE hanno permesso di confermare questi risultati, evidenziando la minore perdita proteica in cottura dei campioni di pasta arricchita con pomodoro, per entrambe le formulazioni testate, grazie a un reticolo proteico del glutine caratterizzato da un’elevata percentuale di proteine polimeriche totali inestraibili (%UPP) e da un elevato rapporto (SS/SH). L’aggiunta delle verdure ha influenzato anche le caratteristiche sensoriali dei campioni, evidenziando come l’aggiunta degli LP abbia condizionato maggiormente l’accettabilità da parte del consumatore.

IMaria Manuela Russo Vicepresidente OTAN

IMaria Manuela Russo Vicepresidente OTAN

l recente rapporto della FAO 2023

“The Status of Women in agrifood system”, il primo di questo genere da oltre 10 anni, attesta che negli ultimi anni è la donna ad assumersi progressivamente il compito di prendersi cura del pianeta Terra e della terra come risorsa suolo. Analizzando la condizione femminile in tutta la filiera, il settore agroalimentare rappresenta a livello mondiale una tra le principali fonti di impiego (36%), con una percentuale molto ravvicinata a quella degli uomini (38%). Si potrebbe dunque pensare che l’agricoltura, per le donne, sia uno strumento diretto di empowerment, ovvero di consolidamento del loro potere di scelta, dell’incremento delle loro responsabilità e possibilità, e dello sviluppo delle loro conoscenze e competenze. Ma purtroppo non è così: di fatto i ruoli delle donne tendono a essere considerati marginali.

Nonostante il divario di impiego di 2 punti percentuali, i ruoli delle donne tendono a

essere considerati marginali e le loro condizioni lavorative sono peggiori rispetto a quelle degli uomini. Le donne, cioè, tendono ad avere un impiego irregolare, informale, a tempo parziale, poco qualificato o ad alta intensità di lavoro. Anche sul piano dei salari all’interno del settore agricolo, le donne mediamente guadagnano 0,82 centesimi per ogni dollaro corrisposto a un uomo.

Le donne, inoltre, hanno meno sicurezza sulla proprietà e sul controllo della terra, godono di un accesso al credito e alla formazione più limitato e devono lavorare con tecnologie progettate massimamente per gli uomini. Al di là degli aspetti discriminatori, tali disuguaglianze creano un divario di genere del 24% a livello di produttività tra uomini e donne impiegati in aziende agricole di pari dimensioni.

Lo studio FAO evidenzia, in particolare, che in molti Paesi i sistemi agroalimentari rappresentano una fonte di sussistenza più importante per le donne che per gli uomini. Per esempio, nell’Africa subsahariana, il

66% delle donne è occupato in questo settore rispetto al 60% degli uomini, mentre nell’Asia meridionale la stragrande maggioranza delle donne che lavora è impiegata nei sistemi agroalimentari (il 71% delle donne, rispetto al 47% degli uomini). Un dato che però è diretta conseguenza del basso livello di sviluppo economico dei Paesi, in cui l’istruzione inadeguata, l’accesso limitato alle infrastrutture e ai mercati di base, l’elevato carico di lavoro non retribuito e le scarse opportunità di impiego al di fuori dell’agricoltura, limitano di fatto costitutivamente la condizione di un empowerment femminile. Anche l’emigrazione maschile contribuisce a elevare i numeri dell’occupazione femminile in agricoltura, ma anche in questo caso il dato non può essere associato a un miglioramento della condizione femminile. Tutt’altro: il fenomeno emigratorio può spesso innescare profondi squilibri nella divisione del lavoro e nelle relazioni all’interno della famiglia, perché in un contesto comunque regolato da norme e dinamiche di potere discrimi-

Il settore agroalimentare rappresenta a livello

natorie, la disuguaglianza di genere tocca i mezzi di sussistenza, l’accesso alle risorse e al credito, l’opportunità di istruzione e formazione, la possibilità di inserimento in una rete sociale, nonché la partecipazione nel processo decisionale all’interno del nucleo familiare sull’uso della terra e del reddito. E a questi ostacoli, aggiunge la FAO, devono sommarsi le ulteriori sfide poste dagli “shock climatici, economici […], dai conflitti e dai crescenti rischi di violenza”. Anche se la partecipazione femminile ai sistemi agroalimentari cambia nel tempo con lo sviluppo economico e sociale di ogni Paese, la condizione di lavoro delle donne continua a essere direttamente in-

fluenzata dagli squilibri di genere nel potere contrattuale all’interno della comunità, della società e dell’umanità.

UN CAMBIAMENTO POSSIBILE

Alla luce di questi scenari, è ancora più necessario dare spazio a quei numeri, quelle informazioni, quelle iniziative che ci parlano di un cambiamento. Un cambiamento possibile e attuabile, come dimostra ciò che è avvenuto in Mozambico: in seguito all’emigrazione maschile si sono registrati un maggiore benessere e una più ampia realizzazione economica delle donne, a dimostrazione che carichi di lavoro più elevati possono condurre a una più grande

autonomia e responsabilità, se regolati da giuste dinamiche.

Considerando l’Italia, i dati del 7° Censimento generale dell’Agricoltura pubblicato dall’ISTAT riportano un calo, rispetto agli anni precedenti, della presenza femminile occupata in agricoltura, il 30% del totale. Si è però rafforzata la partecipazione delle donne nel ruolo manageriale: il 31,5% dei capi di aziende agricole è femminile; e la percentuale più alta si registra nel Mezzogiorno, con una notevole presenza di donne imprenditrici agricole in Molise (40%). Si tratta di un dato positivo, se si considera un ruolo – quello imprenditoriale – storicamente associato alla popolazione maschile.

“Le donne sono da sempre al servizio dei sistemi agroalimentari. che i sistemi agroalimentari siano al servizio delle donne”

Ora è giunto il momento di garantire

FAO, 2023mondiale una tra le principali fonti di impiego femminile (36%), con una percentuale molto ravvicinata a quella degli uomini (38%)

Anche se la partecipazione femminile ai sistemi agroalimentari cambia nel tempo con lo sviluppo economico e sociale di ogni Paese, la condizione di lavoro delle donne continua a essere direttamente influenzata dagli squilibri di genere nel potere contrattuale all’interno della comunità, della società e dell’umanità

I VANTAGGI SOCIO-ECONOMICI DELL’EMANCIPAZIONE E DELLA PARITÀ DI GENERE

“L’efficienza, l’inclusività, la resilienza e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari non possono prescindere dall’emancipazione di tutte le donne e dalla parità di genere. Le donne sono da sempre al servizio dei sistemi agroalimentari. Ora è giunto il momento di garantire che i sistemi agroalimentari siano al servizio delle donne”, afferma il Direttore generale della FAO, QU Dongyu, guardando agli effetti positivi che potrebbe avere un’uguaglianza di genere. “Se riusciremo a rimuovere il divario di genere nei sistemi agroalimentari e a favorire l’emancipazione femminile”, sottolinea nella Prefazione al Rapporto FAO 2023 -

QU Dongyu, “il mondo farà passi da gigante verso il conseguimento degli obiettivi della lotta alla povertà e della creazione di un mondo libero dalla fame”.

Secondo lo studio, infatti, se si riuscisse a colmare il divario di genere nella produttività agricola e il divario retributivo tra uomini e donne nel settore agricolo, il prodotto interno lordo, a livello mondiale, aumenterebbe di quasi 1.000 miliardi di dollari, riducendo di 45 milioni il numero di persone afflitte dall’insicurezza alimentare.

Anche i vantaggi scaturiti dai progetti che promuovono l’emancipazione femminile sono maggiori rispetto ai benefici ottenuti da iniziative che si limitano a integrare la dimensione di genere. Gli autori del Rapporto spiegano che, se la metà dei piccoli produttori potesse beneficiare di interventi di sviluppo volti a fornire alle donne strumenti di emancipazione, si osserverebbe un importante miglioramento del reddito di altri 58 milioni di persone, con un conseguente rafforzamento della resilienza per altri 235 milioni di individui.

Nonostante alcuni successi ottenuti nel ridurre i divari di genere nell’accesso alle tecnologie digitali e ai finanziamenti, a distanza di 10 anni dal precedente Rapporto dedicato della FAO, si osserva oggi una stagnazione, se non un’inversione di tendenza rispetto ai progressi compiuti, con conseguenti criticità emergenti a ogni livello, dalla malnutrizione dei bambini nella prima infanzia, alla povertà dovuta a redditi insufficienti, alla difficoltà ad accedere a posti di lavoro di qualità.

Anche se è aumentato lo spazio dedicato alle questioni di genere nei quadri politici nazionali, la disuguaglianza di genere, nei

sistemi agroalimentari, continua a rappresentare un freno per le donne a tutti i livelli e in qualsiasi ruolo.

Il rapporto FAO giunge alla conclusione che un percorso efficace volto alla parità di genere, all’emancipazione delle donne e alla garanzia di sistemi agroalimentari più giusti e sostenibili debba prevedere alcuni step imprescindibili: Colmare i divari in termini di accesso a beni, tecnologie e risorse: gli interventi per migliorare la produttività delle donne hanno successo quando tengono conto del lavoro domestico non retribuito, compresa l’assistenza familiare, quando offrono opportunità di istruzione e formazione e quando rafforzano la sicurezza sulla proprietà e il controllo della terra.

Garantire l’accesso ai servizi di cura dell’infanzia: è fondamentale per le lavoratrici madri. I programmi di sostegno e protezione sociale hanno dimostrato di migliorare l’occupazione e la resilienza della componente femminile della società. Colmare la mancanza di dati di alta qualità disaggregati per sesso, età e altre forme di differenziazione sociale ed economica, in modo da poter monitorare e accelerare i progressi compiuti verso l’uguaglianza di genere nei sistemi agroalimentari. Concludiamo con una perla di saggezza di Qu Dongyu: “Ogni giorno ha un significato particolare, ma tutti i giorni hanno un tema che li accomuna, l’uguaglianza”.

https://unric.org/it/nuovo-rapportofao-la-parita-di-genere-nei-sistemiagroalimentari-vale-1-000-miliardi-di-dollari-per-leconomia-globale-e-puo-salvare-45-milioni-di-persone-dallinsicurezza-alimentare/ https://it.wfp.org/uguaglianza-digenere

Stefania Milanello Esperta in impianti alimentari e divulgatrice scientifica

PERFETTI VAN MELLE È IL SECONDO PLAYER AL MONDO NEL MERCATO CONFECTIONERY (CHEWING GUM E CARAMELLE). L’ANALISI DELLE NECESSITÀ DEI CONSUMATORI, IDEE, NUOVI INGREDIENTI, INNOVAZIONI

SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE RENDONO POSSIBILE LA NASCITA DI PRODOTTI INNOVATIVI E ICONICI. ATTENZIONE ANCHE ALLA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ

Perfetti Van Melle è uno dei maggiori produttori e distributori al mondo di caramelle e gomme da masticare, con marchi presenti in oltre 150 paesi. È stata fondata nel marzo 2001 quando Perfetti Spa ha acquisito Van Melle, creando la seconda più grande azienda dolciaria mondiale. Nel 2006 Perfetti Van Melle ha acquisito l’azienda spagnola Chupa Chups e, nel 2023, 11 iconici marchi di gomme da masticare e caramelle da Mondelēz in Europa e Nord America.

Se la storia del Gruppo inizia nel 2001, quella di Van Melle e Perfetti ha origini ben più lontane. Siamo nel 1900 quando Izaak Van Melle avvia una piccola attività dolciaria a Breskens riconvertendo la panetteria fondata 60 anni prima da suo nonno. Nel 1932, i fratelli Michael e Pierre Van Melle partono per la Polonia dove imparano un procedimento per produrre frutti di bosco da masticare. Dal viaggio portano l’originale “Tell Dough” nei Paesi Bassi, quindi la cre-

azione di Fruittella. Basandosi sulla ricetta della Fruittella si ispirano a creare una caramella al gusto di menta piperita che in seguito verrà chiamata Mentos. La seconda guerra mondiale distrugge la fabbrica Van Melle Breskens, costringendo l’azienda a trasferirsi a Rotterdam.

Nel 1946, i fratelli Ambrogio ed Egidio Perfetti fondano il Dolcificio Lombardo, producendo dolci e bonbon a Lainate (Milano). L’azienda cambia nome in Perfetti nel 1970. A metà degli anni Cinquanta viene avviata la produzione di gomme da masticare, lanciando la prima gomma, Brooklyn, interamente prodotta in Italia. Negli anni, Perfetti lancia diversi marchi di caramelle e gomme da masticare che continuano a deliziare i consumatori oggi: Big Babol, Morositas, Vigorsol, Happydent, Vivident e Alpenliebe. Nel 2006, PVM acquisisce il 100% di Chupa Chups, il gruppo spagnolo a conduzione familiare famoso per i marchi Chupa Chups e Smint.

Negli anni 2000, PVM espande le proprie attività in Europa, Asia e Africa costruendo

Gianni Baldi, Process & Technology Director PVM Italia Group

nuove unità produttive in Sri Lanka, Bangladesh, Spagna, India, Vietnam, Cina e Nigeria. Si amplia anche la gamma prodotti, con tanti nuovi prodotti e marchi in tutto il mondo. A Gianni Baldi, Process & Technology Director PVM Italia Group, abbiamo chiesto

di parlarci di come nascono i nuovi prodotti in PVM, delle linee e macchinari innovativi, ma anche di strategie per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività.

PVM produce un’ampia gamma di prodotti dolciari. Qual è l’iter per la loro nascita e creazione?

In Perfetti Van Melle la richiesta di sviluppo di un nuovo prodotto può derivare da diverse fonti. L’analisi delle necessità dei consumatori, effettuata dal reparto Marketing, rappresenta comunemente la principale fonte di ispirazione per l’innovazione. Un esempio recente è la linea di caramelle jelly Fruittella Veggy-Amici, ideata per rispondere alle esigenze dei consumatori orientati verso un’alimentazione vegana o vegetariana. Altre fonti di ispirazione possono essere la disponibilità di nuovi ingredienti, innovazioni scientifiche in settori correlati che trovano applicazione nelle nostre tipologie di prodotti, o richieste specifiche provenienti dai nostri principali retailers. Il nostro processo di progettazione di un nuovo prodotto è gestito tramite il flusso “stage and gate”, che prevede fasi ben definite (stage) e checkpoint (gate) durante il processo di sviluppo, garantendo una gestione efficace di tutto il percorso. Cinque sono le fasi fondamentali: la prima fase è il “Project Brief”, dove vengono definite le caratteristiche sensoriali, fisiche e analitiche del prodotto oggetto di sviluppo e che costituisce una guida chiara per i vari dipartimenti coinvolti nella progettazione. Superata la fase di approvazione del “Project Brief” si procede alla realizzazione di prototipi nei nostri laboratori dove è possibile replicare su scala ridotta tutte le nostre tipologie di prodotto. Qui vengono effettuati tutti i test necessari per individuare potenziali problematiche e prepara-

re i campioni da sottoporre a valutazione. Dopo l’approvazione del prototipo di laboratorio si passa al terzo stage di “industrializzazione” che ci consente di ottenere il prodotto finito su scala industriale. La penultima fase del processo è costituita dalle analisi e dai controlli delle caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali del prodotto finito. Completata questa fase di analisi e verifica, si passa alla validazione, un passaggio chiave per confermare che il prodotto sia idoneo per il lancio sul mercato e soddisfi i requisiti iniziali di progetto. La variabilità dei tempi di sviluppo è legata alla complessità dell’innovazione che si sta introducendo. Per innovazioni relativamente semplici, come ad esempio una nuova aromatizzazione, il processo può richiedere circa 8 mesi dalla concezione dell’idea alla produzione per il lancio sul mercato. In situazioni di innovazione più complessa, che richiedono nuovi formati o ingredienti, il periodo di sviluppo può estendersi a oltre un anno. Quando si introducono prodotti contenenti ingredienti funzionali il processo può richiedere anche più di due anni.

Ci può fare qualche esempio?

Circa il 20% del fatturato del Gruppo Perfetti Van Melle è generato da nuovi prodotti, lanciati al massimo negli ultimi 36 mesi. Con questo alto tasso di innovazione abbiamo dunque tante case history. Quella di Fruittella Onde Frizz 8 pezzi è interessante perché l’innovazione riguarda non solo il formato del prodotto ma anche il formato del packaging. Si tratta di una caramella vegana estrusa e confezionata in un pratico flow-pack. L’obiettivo di questa innovazione è quello di declinare uno dei nostri prodotti best sellers, le Onde Frizz Fruittella, in un formato che risponda alle esigenze per un consumo on-the-go mirato alla distribuzione sul canale del mercato tradizionale (bar e tabacchi). A tal proposito è stato riprogettato il processo di estrusione ad alta capacità e attivato un fondo linea con un sistema di allineamento per ottenere la caratteristica sovrapposizione del prodotto. Tramite specifici sistemi di guide, si ottiene il confezionamento in flow-pack e il riempimento del packaging secondario attraverso un sistema robotico di pick & place. Un’in-

novazione che ha coinvolto molte funzioni oltre alla Ricerca e Sviluppo e ha implicato anche cambiamenti di processo e di impianti produttivi.

Prodotti innovativi richiedono tecnologie, modalità produttive e macchinari all’avanguardia. Ce ne può parlare?

Presso la nostra sede di Lainate abbiamo installato recentemente una nuova linea di confezionamento molto innovativa che ci ha consentito di portare sul mercato un nuovo imballaggio realizzato per il 90% in materiale base carta. Il restante 10% è costituito da plastica e alluminio, che contribuiscono a garantire sia la sicurezza che la conservazione del prodotto. Si tratta del primo barattolo per chewing gum e caramelle con tale quota di fibre vergini che ci consentono di garantire l’elevata qualità e sicurezza dei nostri prodotti. Il materiale carta è certificato “FSC misto”, ossia il legno utilizzato nella sua produzione proviene da foreste gestite in modo responsabile e sostenibile. Il barattolo è riciclabile in tutti i Paesi in cui è in vigore

un programma di raccolta/riciclaggio: in Italia può essere conferito nella raccolta carta. Inoltre, soddisfa i requisiti di protocolli di test volontari, come la norma UNI 11743:2019 per la valutazione della riciclabilità dei materiali a base cellulosa simulando le principali fasi dei processi industriali per il riciclo della carta. Ad oggi abbiamo la possibilità di realizzare barattoli in tre dimensioni: da 50, 80 e 100 pezzi. La linea, attiva da settembre 2021, è stata progettata, costruita, installata e avviata nell’arco di 15 mesi. La linea è molto innovativa perché integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, aumentare la produttività degli impianti. La nuova linea di confezionamento prevede postazioni degli operatori ottimali per la gestione dei flussi e la raccolta di dati e di parametri di processo è effettuata in tempo reale. La linea è connessa con i sistemi gestionali a monte e i sistemi gestionali di magazzino a valle, prevede anche l’interconnessione per assistenza tecnica in remoto di ciascuna componente dell’impianto.

Quali soluzioni sta adottando l’azienda per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività?

Il nostro Gruppo ha sviluppato una strategia globale per la sostenibilità con obiettivi che riguardano sia l’impatto ambientale delle nostre attività produttive e distributive sia il packaging dei nostri prodotti. In particolare, abbiamo sottoscritto l’impegno con Science Based Target, per garantire che gli obiettivi di riduzione del nostro impatto siano allineati ai criteri scientifici e alle raccomandazioni di Science Based Targets Initiative. In Italia abbiamo già ottenuto risultati positivi su tutti questi fronti. In particolare, grazie all’acquisto e utilizzo di energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili e a interventi di efficientamento energetico abbiamo ottenuto una riduzione significativa della CO2 di oltre il 35% rispetto al 2016, a fronte di un incremento dei volumi produttivi del 19%. Dal 2024 avremo anche una quota di energia rinnovabile autoprodotta, grazie all’installazione di impianti fotovoltaici in tutte le nostre principali sedi produttive. In termini di consumi di acqua stiamo ottenendo risultati molto positivi grazie all’ottimizzazione dei cicli di lavaggio e a una serie di interventi di miglioramento su tutti gli impianti di trattamento dell’aria che utilizzano la risorsa “acqua”.

Anche sul fronte della riduzione degli scarti produttivi abbiamo attivato vari progetti riducendo il volume dei rifiuti solidi del 19% dal 2016.

In ambito packaging abbiamo obiettivi di riduzione della plastica del 15% per tonnellata di prodotto entro il 2025. In questo ambito abbiamo portato avanti tanti numerosi progetti a livello globale: eliminazione di packaging superfluo, introduzione di materiali alternativi. Particolarmente significativo, il passaggio da plastica a carta per il bastoncino di Chupa Chups. In Italia utilizziamo principalmente carta come materiale di packaging. Il cartone e la carta del packaging primario di tutti gli astucci, degli stick e delle buste provengono da fonti forestali gestite in modo responsabile e certificate FSC.

La crescente richiesta di alimenti più sani e naturali da parte dei consumatori ha spinto a esplorare soluzioni naturali innovative come alternativa agli ingredienti sintetici. Nel mondo dei prodotti da forno, il problema dell’ossidazione e dell’irrancidimento porta allo sviluppo di odori sgradevoli e di aromi stantii, compromettendo la qualità complessiva dei prodotti da forno secchi come grissini, biscotti, fette biscottate, cracker, etc. Questo deterioramento influisce non solo sugli aspetti sensoriali, ma riduce anche la durata di conservazione, ponendo una sfida ai produttori che cercano di preservare la freschezza e l’attrattiva dei prodotti, cercando contemporaneamente di ridurre al minimo gli sprechi alimentari. In questo contesto, la combinazione di specifici aromi naturali, tra cui l’estratto di oliva, si è rivelata la strategia ideale. Questi ingredienti, che contengono naturalmente composti bioattivi, forniscono un profilo aromatico equilibrato e, come beneficio secondario, possono contribuire a ridurre gli effetti negativi dell’ossidazione, mentre i polifenoli e i flavonoidi agiscono contro i radicali liberi, ritardando efficacemente il processo di ossidazione e l’irrancidimento.

Esalta il sapore dei tuoi prodotti da forno con OLESSENCE B Liquid. Eleva la tua offerta per distinguerti in un mercato sempre più competitivo scegliendo una soluzione naturale, innovativa e label-friendly. Unisciti alla rivoluzione per conservare il gusto e la qualità grazie alla forza della natura: ordina oggi stesso OLESSENCE B Liquid e scopri la differenza con i tuoi occhi!

a cura della Redazione

L’innovazione tecnologica è ciò che connette tutte le soluzioni Antares Vision Group, in evidenza le innovazioni per il controllo qualità attraverso le tecnologie di ispezione per il settore food.

§ Ispezione a microonde. La tecnologia a microonde permette di individuare corpi estranei a oggi non rilevabili con le attuali tecnologie come raggi X e metal detector. Attraverso la differenza delle caratteristiche dielettriche (proprietà di conduttività elettrica) fra prodotto e contaminante diventa possibile rilevare vetro, insetti, legno, sassi, ossa e plastiche a bassa densità, oltre che al metallo.

§ ALL-IN-ONE: un’unica macchina che integra più tecnologie in grado di sod-

disfare molteplici esigenze di qualità e sicurezza del prodotto e del packaging, partendo dall’analisi dei possibili difetti (ad esempio, l’area di saldatura, la corretta applicazione dell’etichetta o controllo del peso).

§ Controllo tappo-livello: un’unica macchina che integra il controllo di livello e la presenza e difettosità dell’applicazione del tappo all’interno di un prodotto

imbottigliato o di una lattina, scartando i prodotti non conformi. Il sistema di ispezione è in grado di eseguire il controllo del livello su ogni tipo di bevanda e tipologia di tappo attraverso le sue molteplici configurazioni: visione, alta frequenza e raggi X.

Antares Vision Group

www.antaresvisiongroup.com

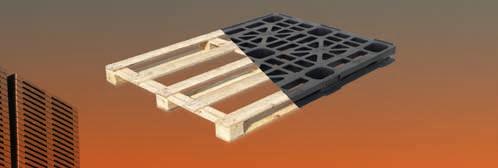

Nella grande distribuzione, i pallet sono utilizzati per lo stoccaggio e la movimentazione dei beni di consumo. Questi imballaggi, a fine utilizzo, possono essere considerati rifiuti ingombranti e difficili da trattare, con conseguenze negative per l’ambiente e per l’economia. Per questo Relicyc, attraverso il ritorno di pallet da riciclare, offre alle grandi catene una soluzione innovativa e sostenibile, generando un circolo virtuoso che fa bene all’ambiente e riduce i costi, perché il sistema di recupero dei pallet in legno di Relicyc limita gli sprechi di materiale postconsumo.

Al contempo, il cliente può partecipare attivamente al processo di riciclo e diventare un vero e proprio partner, fornendo lui stesso la materia prima con la quale poi verranno realizzati i suoi prodotti. In questo modo viene incentivata la circolarità dei materiali, creando una relazione win-win tra azienda e clienti, che potranno così ottimizzare i co-

sti di smaltimento degli imballaggi plastici a fine utilizzo e ottenere un guadagno aggiuntivo proporzionale al quantitativo di plastica conferito.

Relicyc, infatti, preleva i materiali presso le sedi delle aziende partner – ottimizzando in modo significativo il dispendio energetico, con una notevole riduzione delle emissioni di anidride carbonica – li trasporta presso le proprie sedi per le operazioni di riciclo e trasformazione in pallet o in cestini o carrelli per la spesa, nuovamente riciclabili al 100%.

Snodo centrale in questo processo anche la collaborazione con Certified Recycled Plastic®, il programma tecnologico che traccia in maniera immutabile e verificabile le risorse plastiche lungo l’intera filiera del riciclo. Punto di forza è infatti la tecnologia Blockchain, che permette di raccogliere le informazioni relative ai materiali lotto per lotto attraverso QR code univoci assegnati a ciascuno lotto di pallet.

Relicyc

www.relicyc.com

L’ERP CSB-System è un software completo, integrato e multilingue, specifico per il settore dei prodotti dolciari e da forno. La struttura modulare del software consente di introdurre nuove funzionalità in modo flessibile, nel momento in cui lo si desidera. Statistiche e report liberamente definibili sono disponibili in qualsiasi area aziendale.

Acquisizione flessibile e integrata dei dati

Grazie alla raccolta dei dati lungo la filiera là dove questi sono generati, l’ERP CSBSystem aiuta a strutturare e ottimizzare i processi, così da massimizzare l’efficienza della produzione, del magazzino e della logistica. L’acquisizione dei dati operativi può avvenire tramite PC industriali (ad es. il CSB Rack) solitamente posizionati nelle aree di ricevimento merci, produzione e confezionamento oppure con dispositivi mobili. La tracciabilità è garantita senza lacune.

Chiara pianificazione

della produzione

Gli ordini di produzione sono visualizzati graficamente su diversi orizzonti temporali; possono essere ottimizzati automaticamente, tenendo conto delle sequenze di produzione impostate, per es. prima i prodotti biologici, poi i convenzionali e alla fine gli allergeni.

Accesso mobile ovunque

CSB-System archivia in cloud in tempo reale i dati, indipendentemente dal luogo in cui questi sono generati, e questi possono essere consultati ovunque e in qualsiasi momento, se in possesso dei permessi necessari. Negli ultimi anni diverse CSB web solutions sono state consolidate nell’ERP.

Collegamento alle macchine tramite sistemi MES e manutenzione predittiva Con l’avvento dell’Industria 4.0, la quantità di dati provenienti dagli impianti di produzione

e confezionamento è diventata enorme. Il MES, sistema di esecuzione e controllo della produzione, è parte integrante dell’ERP CSB-System; visualizza i dati delle macchine, i dati di produzione e le risorse e, sulla base

di queste informazioni, monitora il processo produttivo in tempo reale.

Con l’attivazione dell’impianto fotovoltaico presso il Caseificio di proprietà Colline di Selvapiana e Canossa sull’Appenino Reggiano, DalterFood Group compie un ulteriore passo concreto nell’essere sempre più sostenibile. L’impianto, dalla potenza nominale da 100KW/ora, consente la produzione autonoma del 30% del fabbisogno di energia elettrica.

Oltre a questi investimenti, altri importanti progressi sono stati fatti da DalterFood Group, sempre in ottica di sostenibilità, sul fronte della gestione dei rifiuti, come ad esempio, quelli generati da imballaggi in plastica, oggi ridotti del 31% rispetto ai livelli del 2021.

In particolare, ad oggi, sono attivi tre sistemi di raccolta differenziata: due com-

pattatori per plastica e cartone; grandi sacchi per la raccolta del monomateriale PE (polietilene trasparente), cioè una plastica specifica con una apposita procedura di fine vita e indifferenziato generico. Questi sistemi consentono di

separare i rifiuti, sia nelle aree di produzione che negli uffici, con un conseguente aumento della quota da recuperare e riutilizzare.

DalterFood Group www.dalterfood.com

Le soluzioni di automazione integrata che propone ifm per il settore food e agricolture vengono sviluppate allo scopo di tutelare al massimo i consumatori. È un obiettivo che trova piena applicazione nella fornitura di prodotti e servizi capaci di garantire, in termini di igiene alimentare, processi all’insegna dell’assoluta trasparenza per ciò che concerne lavorazione, confezionamento e catena del freddo.

Sono tre i principali rischi da scongiurare in materia di sicurezza alimentare: la presenza di corpi estranei, le contaminazioni microbiologiche e chimiche e una gestione non accurata, e per questo inaffidabile, delle temperature.

Un processo CIP, da intendersi come i procedimenti di pulizia interna di un’apparecchiatura senza la rimozione o lo smontaggio di parti della stessa, può essere condotto in maniera inadeguata e tale da generare residui chimici i quali, oltre a elevare sensibilmente il pericolo di cui sopra, possono

pregiudicare la sicurezza della produzione a valle. Grazie ai sensori di conducibilità LDL di ifm è invece possibile conoscere lo stato del processo CIP in modo da poterlo eseguire efficacemente.

Per quanto concerne il controllo costante e puntuale della temperatura durante la lavorazione e lo stoccaggio in processi sensibili come la sterilizzazione UHT e la lavorazione

del latte (pena il rischio tangibile di una proliferazione batterica), ifm risolve il problema alla radice. Lo fa grazie al proprio sensore di temperatura TCC che ne controlla efficacemente la precisione segnalando una deriva oltre l’intervallo di tolleranza nel caso essa si manifesti.

IFM ELECTRONIC www.ifm.com

SAVE THE DATE

Dal 24 al 26 settembre 2024 i protagonisti del settore si incontrano per discutere dei temi cruciali e delle principali sfide che attendono il mondo della produzione alimentare III edizione

Stefania Milanello

Esperta in impianti alimentari e divulgatrice scientifica

NEL 2022 I PRODOTTI DOP E IGP SONO CRESCIUTI NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ RELATIVE ALLE EMERGENZE

Il comparto agroalimentare DOP IGP raggiunge 8,85 miliardi di euro (+8,8%), mentre il settore vitivinicolo 11,3 miliardi di euro (+4,6%). Il Rapporto, giunto alla XXI edizione, fotografa i numeri del comparto del cibo e vino italiano e dei prodotti di qualità certificata DOP IGP STG nel 2022. Nasce dalla sinergia fra l’Osservatorio Qualivita e l’Osservatorio Ismea, con la collaborazione di Origin Italia, dei Consorzi di tutela, degli Organismi di Controllo e delle autorità pubbliche di vigilanza (ICQRF, DIQPAI). Dal Rapporto Ismea-Qualivita emerge che la DOP economy nel 2022 è riuscita a crescere nonostante le difficoltà relative alle emergenze climatiche, alle problematiche fitosanitarie e alla fluttuazione dei mercati. I risultati sono stati ottenuti sottoponendo un questionario ai Consorzi di Tutela e alle Associazioni dei produttori. I dati raccolti sono analizzati con la col-

laborazione di Ismea e raffrontati con le informazioni fornite dagli Organismi di controllo. I dati del Rapporto IsmeaQualivita 2023 riguardano lo scenario europeo e italiano prodotti DOP IGP STG, i dati produttivi ed economici settore italiano cibo e vino IG, i dati economici territoriali e l’impatto regionale DOP IGP, i dati relativi alla GDO e infine le emergenze, lo sviluppo e la sostenibilità del sistema delle IG.

Il Rapporto fa notare che “pur tenendo presente che la crescita dei dati economici è in buona parte determinata dalla spinta inflattiva, la DOP economy italiana evidenzia risultati di grande solidità”. Il sistema delle IG coinvolge oltre 195.000 imprese delle filiere cibo e vino, con un numero di rapporti di lavoro stimati per la prima volta a 580 mila unità nella fase agricola e a 310 mila nella fase di trasformazione e 296 Consorzi di tutela.

Secondo quanto riportato dal Rapporto, il valore complessivo della produzione certificata DOP IGP agroalimentare e vinicola nel 2022 supera per la prima volta la soglia dei 20 miliardi di euro (20,2 miliardi €) per un +6,4% su base annua e assicura un contributo del 20% al fatturato complessivo del settore agroalimentare nazionale. Risulta che quattro regioni del Nord-Est rappresentano il 55% del valore nazionale delle DOP IGP con 11,1 miliardi di euro (+5,7%), con Veneto e Emilia-Romagna che si confermano le prime regioni per valore economico, mostrando una crescita di quasi il +6% sul 2021.

In termini relativi è però il Nord-Ovest a presentare l’incremento maggiore (+12%), trainato da Piemonte e Lombardia, la regione con la crescita più alta nel 2022 (+318 mln €). Il Centro Italia, guidato dalla Toscana, segna un +4%, mentre l’area Sud e Isole, dopo gli importanti incrementi registrati nel 2020 e nel 2021, avanza di un ulteriore +3%, con un contributo soprat-

Il valore complessivo della produzione certificata DOP IGP agroalimentare e vinicola nel 2022 supera per la prima volta la soglia dei 20 miliardi di euro per un +6,4% su base annua e assicura un contributo del 20% al fatturato complessivo del settore agroalimentare nazionale

tutto da parte di Campania (+9%), Sardegna (+19%) e Abruzzo (+9%).

Nella maggioranza delle province italiane si è registrato un valore della DOP economy più alto rispetto al 2021 e per 40 di queste si registra una crescita a doppia cifra.

Le produzioni DOP IGP continuano ad avere un peso rilevante anche sul fronte dell’export agroalimentare italiano (19%), con 11,6 miliardi di euro, grazie alla cre-

scita sia del comparto cibo (4,65 miliardi di euro e +5,8% su base annua e un +66% nel decennio, per effetto soprattutto del recupero dei mercati Extra UE +10%) che del vino (6,97 miliardi di euro e +10,0%). Le DOP e IGP vinicole rappresentano a valore quasi il 90% delle esportazioni delle cantine italiane.

Nel mercato interno, le vendite nella Grande Distribuzione Organizzata di

prodotti IG nel 2022 hanno registrato un +2,7% su base annua e un +8,2% nei primi nove mesi del 2023. I prodotti DOP IGP trovano ampio spazio anche nel canale dei discount, soprattutto vino, olio e altri prodotti non freschi. Inoltre, nonostante il prezzo medio sia sempre a un livello nettamente più basso rispetto agli altri canali, il discount mostra nel 2022 i rincari più marcati (+11,6% per i formaggi, +8,9% per il vino). Inoltre, fa notare il Rapporto, il ricorso alle vendite in promozione da parte della GDO, pur mostrando una flessione negli ultimi anni, risulta più elevato per le DOP IGP, a eccezione degli oli di oliva, rispetto ai prodotti generici.