Maria Angela Mazzantini

Maria Angela Mazzantini

SCOPRI IL PROGETTO

Scuola secondaria di primo grado

Corso di religione cattolica

Educazione all’affettività

Didattica cooperativa e ludica

Itinerari di bellezza

Maria Angela Mazzantini

La bellezza nel mondo è il corso che ti accompagnerà per i prossimi tre anni nello studio della religione cattolica. I volumi presentano 5 Unità per ciascuna classe; le Unità sono suddivise in Lezioni: scopriamo come sono organizzati i contenuti.

Risorse digitali

All’inizio di ogni unità, inquadrando il QR code accederai a tutte le risorse digitali del capitolo.

Cercando la bellezza

Imparare ad amarsi

La bellezza è come una strada da scoprire e da seguire per vivere in armonia con il mondo che ci circonda e con gli altri. Il primo passo è imparare a cogliere la bellezza dentro di noi, andando oltre ciò che è visibile e guardando anche all’invisibile.

che permeano l’essenza umana e sul profondo bisogno di elevarci al di sopra delle cose terrene. Analizzeremo gli elementi distintivi delle religioni, tra rituali, miti e credenze, per scoprire che ciò che ci accomuna tutti è la ricerca del bello, del bene e di una spiritualità che possa guidarci alla pace interiore e collettiva.

Risorse digitali

Le videolezioni interattive sono arricchite da domande che trasformano la visione in un’esperienza di apprendimento attivo.

Uno spazio dedicato a storie, brani musicali, video da guardare con compagne e compagni, per riflettere insieme sulle relazioni e sul mondo che vi circonda.

In classe, cercate in rete la canzone Voilà della cantautrice francese Barbara Pravi, seconda classificata all’Eurovision Song Contest del 2021. Ascoltate il brano e riflettete insieme sul testo dopo aver cercato la traduzione. Di seguito alcuni versi: Ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco chi sono io Eccomi anche se messa a nudo ho paura, sì Eccomi nel rumore e nel silenzio [...] Vogliatemi bene come a un amico che parte per sempre Voglio che mi si ami, perché io non so amare bene ogni mia forma.

La canzone parla della difficoltà di accettare sé stessi con le proprie imperfezioni e di mostrarsi al mondo senza filtri. Pravi esprime il desiderio di essere amata nonostante le paure e le insicurezze e chiede di essere ascoltata e guardata nella totalità della propria esistenza, nel rumore e nel silenzio, nelle gioie e nelle difficoltà.

Nel fascicolo Itinerari di bellezza: La bellezza nell’anima ITINERARIO 1 La bellezza dentro di noi

Apri il fascicolo Itinerari di bellezza al percorso indicato e scopri tante attività e giochi da svolgere in classe.

Inquadra il QR code e scopri come utilizzare i contenuti digitali e gli strumenti inclusivi disponibili su Raffaello Player: testo ad alta leggibilità, audiolettura, dizionario di italiano, traduttore multilingue.

Verso la

Verso la terra di Canaan

Nessuno è nato schiavo né signore, né per vivere in miseria, ma tutti siamo nati per essere fratelli.

Nelson Mandela (1918-2013) politico e attivista sudafricano, premio Nobel per la Pace 1993

LEZIONE

Gli Israeliti lasciarono dunque l’Egitto e si misero in cammino per tornare a Canaan, la Terra Promessa da Dio ad Abramo tanti anni prima e che gli Ebrei avevano lasciato all’epoca di Giuseppe a causa della carestia. Iniziò così l’esodo, cioè il lungo viaggio del popolo ebraico attraverso il deser to, durato circa quarant’anni e raccontato nel della Bibbia. Il cammino iniziò subito con un evento prodigioso. Quando gli Ebrei raggiunse ro le rive del mar Rosso videro alle loro spalle l’esercito del faraone che si avvi cinava minacciosamente; il faraone si era infatti pentito di averli lasciati partire e voleva riportarli in Egitto. Il popolo ebraico si trovò dunque in trappola: fu in quel momento che il Signore volle manifestare la sua potenza e ordinò a Mosè , permettendo agli Ebrei il passaggio. Subito dopo le acque si richiusero e tutti i soldati del faraone annegarono. Altri segni straordinari accompagnarono il cammino nel deserto. Agli Israeliti, infatti, non mancò mai da mangiare e da bere: quando ebbero fame poterono , una sostanza zuccherina miracolosamente inviata da Dio nel deserto; quando ebbero sete Dio fece scaturire per loro l’acqua dalle

L’ICONOGRAFIA DI MOSÈ

Nell’arte Mosè è rappresentato con i capelli bianchi

più importante è l’arca, l’armadio riccamente ornato e appoggiato alla parete rivolta verso Gerusalemme, in cui vengono conservati, all’interno dei loro preziosi contenitori, i rotoli della Torah, ossia i primi cinque libri della Bibbia, e il Talmud, altro testo sacro dell’ebraismo.

Gerusalemme e durante l’esilio babilonon perdere le proprie tradizioni: fu potersi ritrovare il sabato e nei giorni testi biblici. città e villaggio della Palestina, poi, dudiventando il punto di riferimento di ogni delle Scritture importante è l’arca, l’armadio riccamente ornato e appoggiato alla parete riverso Gerusalemme, in cui vengono conservati, all’interno dei loro preziosi contenitori, i rotoli della Torah, ossia i primi cinque libri della Bibbia, e il Talmud, altro testo sacro dell’ebraismo.

Gli Israeliti lasciarono dunque l’Egitto e si misero in cammino per tornare a Canaan, la Terra Promessa avevano lasciato all’epoca di Giuseppe a causa della carestia. Iniziò così l’esodo, cioè il lungo viaggio del popolo ebraico attraverso il deser

L’avvenimento che segnò per sempre la storia degli Ebrei, e che è molto importante anche per i cristiani, fu la promulgazione dei dieci Comandamenti

Le citazioni di grandi personalità del passato e del presente ti aiuteranno a riflettere sui temi affrontati nell’unità. Le parole della religione sono spiegate anche attraverso le immagini, per essere comprese da tutti e tutte.

L’avvenimento che segnò per sempre la storia degli Ebrei, e che è molto imdieci Comandamenti Durante il cammino, Dio chiamò Mosè sul monte Sinai e qui pronunciò le dieci regole che il suo popolo avrebbe dovuto osservare per mantenersi fedele al pat-

Per gli Ebrei queste regole sono state un motivo di vanto perché segno dell’amo-

La patria è un vincolo fatto di molti vincoli che stanno nella nostra carne e

La patria è un vincolo fatto di molti vincoli che stanno nella nostra carne e nella nostra anima, nella nostra memoria genetica.

Oriana Fallaci (1929-2006) giornalista e scrittrice

Risorse digitali

Le lezioni sono ricche di spunti di riflessione, per stimolare la curiosità, coltivare il dialogo interreligioso e approfondire le tematiche dell’educazione civica.

UNITÀ 2

Inquadrando il QR code potrai esplorare i luoghi di culto più da vicino e in modalità interattiva, scoprendo le informazioni principali sulla struttura.

Al loro interno le sinagoghe sono spesso riccamente decorate, ma non vi sono immagini sacre, in osservanza al divieto biblico di raffigurare Dio. Le sinagoghe tradizionali si caratterizzano inoltre per la presenza del matroneo, cioè un luogo riservato alle donne, per esempio uno spazio rialzato posto su tre lati dell’edificio oppure una stanza apposita. Questo perché i rabbini, in passato, sostenevano che la presenza delle donne potesse disturbare la concentrazione degli uomini.

Esplora la sinagoga sul Libro digitale

GLOSSARIO

Rabbino: dall’ebraico rabbi «mio maestro», è il capo spirituale di una comunità ebraica.

LO STATO ITALIANO E LE COMUNITÀ EBRAICHE

Anche la casa rappresenta per gli ebrei un luogo di culto, una sorta di piccolo tempio domestico: molte celebrazioni religiose, per esempio il pasto rituale del sabato o la cena di Pèsach, si svolgono intorno alla tavola dove la famiglia si riunisce.

I rapporti tra l’Italia e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane sono regolati dalle disposizioni dell’Intesa, stipulata il 27 febbraio 1987, in cui all’art. 2 si legge: «In conformità ai princìpi della Costituzione, è riconosciuto professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti».

Al loro interno le sinagoghe sono spesso riccamente decorate, ma non vi sono immagini sacre, in osservanza al divieto biblico di raffigurare Dio. Le sinagoghe tradizionali si caratterizzano inoltre per la presenza del matrocioè un luogo riservato alle donne, per esempio uno spazio rialzato posto su tre lati dell’edificio oppure una stanza apposita. Questo perché i rabbini in passato, sostenevano che la presenza delle donne potesse disturbare la concentrazione degli uomini.

Alla fine di ogni lezione potrai fissare i concetti appresi con una breve verifica oppure cimentarti in attività cooperative insieme alle compagne e ai compagni, attraverso brainstorming, ricerche in rete, dibattiti.

Anche la casa rappresenta per gli ebrei un luogo di culto, una sorta di piccolo tempio domestico: molte celebrazioni religiose, per esempio il pasto rituale del sabato o la cena di Pèsach, si svolgono intorno alla tavola dove la famiglia si riunisce.

Nel territorio in cui vivi c’è una comunità ebraica? Svolgi una ricerca e raccogli informazioni sulla sua storia.

EDUCAZIONE CIVICA

LO STATO ITALIANO E LE COMUNITÀ EBRAICHE

I rapporti tra l’Italia e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane sono regolati dalle disposizioni dell’Intesa, stipulata il 27 febbraio 1987, in cui all’art. 2 si legge: «In conformità ai princìpi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti».

Ricerca in rete

Nel territorio in cui vivi c’è una comunità ebraica? Svolgi una ricerca e raccogli informazioni sulla sua storia.

LO STATO ITALIANO E LE COMUNITÀ EBRAICHE I rapporti tra l’Italia e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane sono regolati dalle disposizioni dell’Intesa stipulata il 27 febbraio 1987, in cui all’art. 2 si legge: «In conformità ai princìpi

APPRENDIMENTO COOPERATIVO

A coppie, cercate su internet il sito dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI), scegliete alcune sinagoghe d’Italia tra quelle elencate ed esploratele attraverso i tour virtuali proposti.

Com’è fatto il libro

passato le divinità principali a dimostrazione del fatto un ruolo importante nelle Alcuni studiosi hanno addiritl’esistenza di società matriarcali, cura e sulla risposta ai bicerca di riconoscere quale poi completa le didascalie.

La religiosità primitiva: le veneri Questa minuscola statuetta, alta solo 11 cm, è una delle più famose sculture risalenti all’Età paleolitica (23 000-19 000 a.C.). Raffigura una donna in piedi, con un’acconciatura curata, seni grandi e fianchi molto larghi, mentre il volto e le braccia sono appena abbozzati. Ritrovata in Austria, vicino al piccolo borgo di Willendorf nel 1908, è chiamata Venere, anche se non è da associare alle Veneri greche, dee della bellezza. Questa Venere infatti, è collegata al culto della Dea Madre ed era probabilmente un amuleto usato durante i riti propiziatori per favorire la fertilità. La statua è in pietra calcarea dipinta di ocra rossa, a significare il sangue e, quindi, la vita.

La religiosità mesopotamica: Ishtar Ishtar era la divinità femminile più importante nella civiltà assirobabilonese. Dea dell’amore e della guerra, deriva dalla dea sumera Inanna, identificabile con la Madre Terra e dea della fecondità. Il suo culto si diffuse in Mesopotamia e in tutta l’Asia Occidentale diventando la personificazione della fertilità e della maternità. A Ishtar era dedicata una delle otto porte di Babilonia. Possiamo trovarla rappresentata con le ali o assieme a gufi, a ricordo del suo viaggio nell’Oltretomba, oppure con uno o due leoni, che comunicano regalità. Oltre alle armi, in mano solitamente ha un listello e un anello, simboli di potere e comando.

La missione degli apostoli

Gesù va incontro alla folla, si muove; cerca le persone nei posti dove pregano e dove lavorano, nel segno di un’apertura universale, perché, al contrario dei farisei che tendevano a stare separati dal popolo ritenendosi «puri», Gesù abbatte ogni barriera e accoglie tutti. Per fare questo vuole con sé dodici discepoli gli apostoli, che successivamente invia in missione

Immergiti negli come in una elabora i contenuti insieme alla classe tramite compiti di realtà e attività creative.

Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.

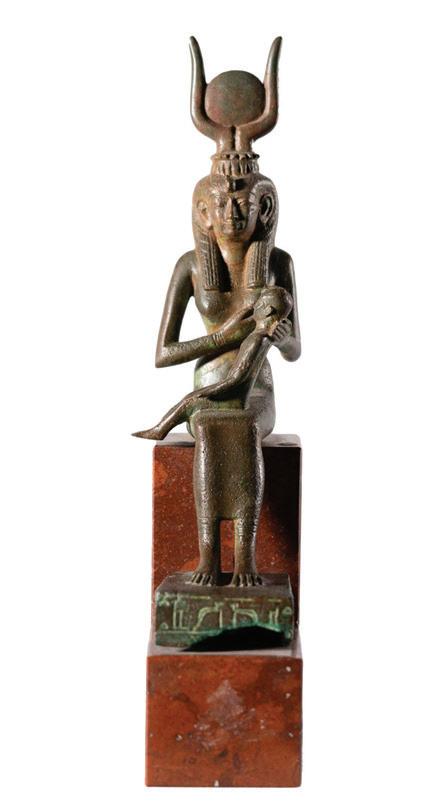

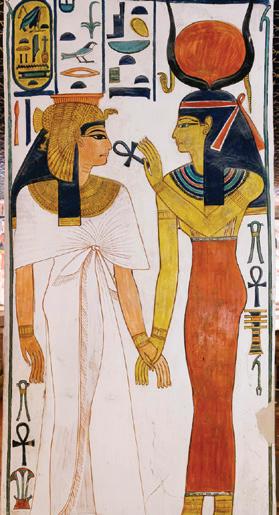

La religiosità in Egitto: Iside Iside, dea della magia, della fertilità e della maternità, è raffigurata con il corpo avvolto da una tunica lunga fino alle caviglie. Era la moglie di Osiride, dio dei morti, e madre del dio falco Horo. Dopo la morte del suo sposo, provocata dalla gelosia del dio Seth, l’unica preoccupazione di Iside fu il benessere del figlio che portava in grembo. Il suo amore materno divenne proverbiale: venne infatti chiamata «grande madre» ed è raffigurata spesso in trono mentre allatta il piccolo Horo. Spesso è rappresentata con in testa due corna di mucca che reggono il disco del sole oppure con le ali. Possono essere presenti alcuni animali come il nibbio o il cobra, e attributi come la luna e il fiore di loto.

I percorsi attivi di queste pagine speciali ti guideranno nella comprensione dei messaggi dell’arte e nella riflessione sul rapporto tra ispirazione artistica e religione.

essere risorto, Gesù appare agli apostoli che, sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma.

Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni [...] fino ai confini della terra. (At 1, 8)

Bartolomeo

Andrea Giovanni

Taddeo

Pietro Giuda Iscariota

Giacomo di A.

facendo, predicate,

il regno dei cieli è vicino. [...] Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. (Mt 10, 1-8).

APOSTOLI... NELL’ERA DIGITALE COMPITO DI REALTÀ

Giacomo Z.

operando guarigioni. (Lc 9, 6)

Le pagine di approfondimento danno voce alle storie di ieri e

Immaginate di essere apostoli desiderosi di diffondere il messaggio di pace e verità in tutto il mondo. Quali sfide incontrereste oggi?

1 FASE - Dividetevi in gruppi e, utilizzando strumenti digitali come Google Maps, tracciate un ipotetico percorso per diffondere il messaggio evangelico. Identificate i luoghi chiave da visitare e pianificate le tappe del vostro viaggio, considerando gli ostacoli che potrebbero presentarsi sul percorso (ad es., restrizioni di viaggio, barriere linguistiche, resistenza culturale, pregiudizi religiosi o politici).

2a FASE - Ideate, ora, una strategia con i social media per divulgare il vostro messaggio di pace e verità. Identificate le piattaforme più adatte per raggiungere il vostro pubblico e pensate a quali tipi di contenuti potreste proporre.

3 FASE - Presentate il vostro percorso di viaggio virtuale e la strategia social alla classe, spiegando le sfide affrontate e le soluzioni proposte per superarle.

Ripassa l’unità svolta e preparati alla verifica in queste pagine pensate per la didattica inclusiva

La mappa attiva, la sintesi e gli esercizi creativi sono realizzati con font ad alta leggibilità specifico per DSA.

-

Mappa attiva

1 Indica con una crocetta le domande sul senso della vita. A Che cosa mangerò? B Da dove vengo? C Chi sono? D Dove dormirò?

2 Abbina ciascuna immagine alla religione antica a cui appartiene.

1 2 3

degli Egizi. Religiosità della Preistoria. Religione dei popoli

Mesopotamia.

3 Cerchia i nomi delle tre grandi religioni monoteiste. Egizi Ebraismo Cristianesimo Preistoriche Mesopotamica Romani Greci Islam

4 Scrivi la definizione delle seguenti espressioni.

a. Potere temporale:

b. Potere spirituale:

5 Collega con una freccia il tipo di religione al suo significato.

a. Religioni naturali

b. Religioni rivelate

c. Religioni monoteiste

d. Religioni politeiste

• Come nasce il senso religioso?

Il senso religioso nasce dalle riflessioni e dalle domande dell’essere umano sul senso della vita. Le civiltà più antiche hanno trovato la risposta a queste domande nella relazione con una potenza superiore. Sono nati così riti e preghiere che permettono all’essere umano di entrare in contatto con la divinità.

• Quali sono le caratteristiche delle prime religioni?

Le prime religioni hanno delle caratteristiche comuni: - credono nell’esistenza di diverse divinità; - la comunicazione con la divinità avviene nei luoghi di culto, per esempio i templi; - ci sono persone sacre (sacerdoti) che sono in contatto diretto con la divinità; - si fondano sui miti, cioè racconti con protagonisti dèi ed esseri umani.

• Come si classificano le religioni?

In base al numero di divinità adorate, le religioni si distinguono in:

- politeiste, quando i fedeli adorano tante divinità; - monoteiste, quando i fedeli credono in un solo Dio. Le principali religioni monoteiste sono l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam. Esse sono religioni rivelate, perché Dio ha deciso di manifestarsi all’essere umano.

Crea un cruciverba per il ripasso. Risolvi e riorganizza le definizioni qui date in ordine sparso, poi utilizza le caselle per costruire sul quaderno il tuo cruciverba. Cerimonia di un culto religioso. Il numero delle principali religioni monoteiste. Narrazione fantastica con valore simbolico. Edificio rappresentativo della civiltà greca. 1 I

6 Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

a. Il senso religioso si è manifestato già nei primi ominidi del Paleolitico. V F

1. Quando è l’essere umano che crea la religione.

2. Quando si crede in tante divinità.

3. Quando si crede in un solo Dio.

4. Quando è il dio che si rivela.

Rifletti ed esprimi la tua opinione sui temi dell’unità, per sviluppare il pensiero critico

b. Le Veneri rappresentavano la fecondità. V F

c. Il Pantheon è un luogo di culto. V F d. Le pitture nelle pareti delle caverne avevano solo funzione di abbellimento. V F

e. Le sepolture dei popoli del Paleolitico fanno pensare a un’idea dell’aldilà. V F

f. Le divinità delle antiche civiltà erano solo antropomorfe. V F g. La vita delle divinità era spesso simile a quella degli esseri umani. V F

7 Per ogni elemento che fa parte della struttura di una religione fai un esempio tratto dalle religioni antiche che hai studiato.

a. Divinità:

b. Luoghi di culto: c. Persone sacre: d. Miti:

8 Qual è il ruolo condiviso da ebrei, cristiani e musulmani rispetto al Dio unico e rivelato?

A Essi riconoscono lo stesso Dio, che ha guidato il popolo ebraico dall’Egitto alla Terra Promessa.

B Ciascuna religione ha il suo dio unico e separato, con storie e insegnamenti distinti.

C Il Dio condiviso è stato rivelato solo ai cristiani attraverso Gesù Cristo.

9 Che cosa hanno in comune l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam?

A Hanno lo stesso luogo di culto.

B Sono nate nello stesso momento.

C Sono religioni rivelate.

Perché: PENSIERO CRITICO

corso dell’Unità hai letto diverse citazioni (in alto nelle pagine di destra). Scegli quella che più ti ha colpito e riscrivila qui, poi esprimi la tua opinione.

Provare compassione significa letteralmente «soffrire insieme», quindi partecipare alla sofferenza dell’altra persona e desiderare che possa superare un momento difficile. Per esercitare la compassione dobbiamo prima di tutto entrare in empatia con chi abbiamo di fronte, cioè metterci nei suoi panni e comprendere profondamente il suo stato d’animo. In questo laboratorio proveremo a capire come è possibile empatizzare con qualcuno.

TI SBLOCCO UN RICORDO

Ricordi un episodio in cui hai dato sostegno a una persona cara? Che cosa hai provato nel dare aiuto? coppie, confrontate le vostre esperienze ed esprimete le vostre sensazioni.

I laboratori conclusivi del volume affrontano i temi dell’educazione civica e dell’Agenda 2030, con lavori di gruppo e compiti autentici.

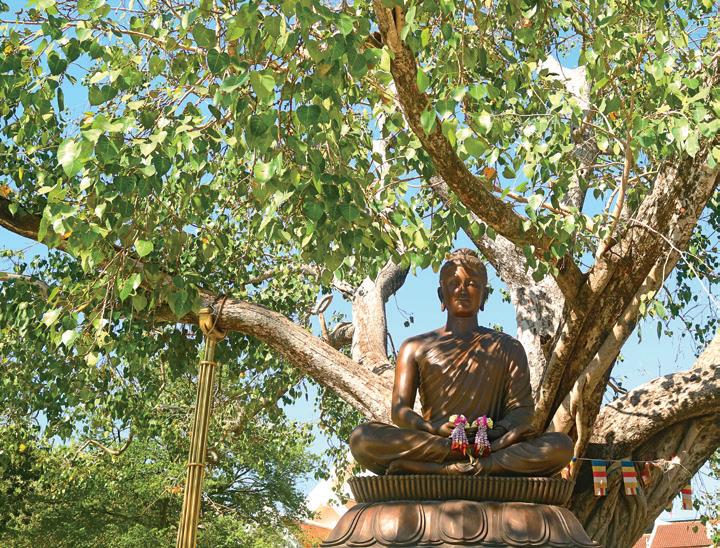

Ficus religiosa : un albero per tre religioni

NEL BUDDHISMO L’albero della Bodhi occupa un ruolo centrale nella spiritualità buddhista: seduto ai suoi piedi Siddharta Gautama raggiunse l’illuminazione, divenendo il Buddha. Questo albero venerato simboleggia la profonda saggezza e la realizzazione spirituale.

NELL’ISLAM Nel Corano l’albero di fico viene menzionato in diversi contesti e simboleggia la protezione, la prosperità e la pace. È spesso interpretato come un riferimento all’unicità di Allah e alla sua creazione.

NELL’INDUISMO

All’interno della tradizione induista è conosciuto come ashvattha e riveste un profondo significato spirituale: rimanda infatti ai concetti di eternità e immortalità. Nel poema religioso indiano Bhagavad Gita viene descritto come un albero capovolto, con le radici rivolte verso il cielo e i rami sparsi sulla terra, rappresentando così l’interconnessione tra il divino e il terreno.

2 Leggi il seguente brano e rispondi alle domande.

Viki nella nuova scuola Vicino alla cattedra, in piedi, c’è un’altra ragazza. E nei banchi tante piccole facce. Guardano tutte me. Mi fissano. Mi scrutano. Tutte in ordinato silenzio. Ma non hanno mai visto un bambino albanese? Cantano, adesso. I bambini si sono messi a cantare. Sorridono, mi guardano. Ma io non capisco una sola parola. Tutti i bambini cominciano a battere le mani, tenendo il ritmo. Poi sempre più forte. Mi sento la febbre. Mi gira la testa, ho le guance calde e le orecchie bollenti. Meglio sedersi. Ma non appena mi sistemo, i bambini battono ancora più forte le mani. E si alzano. Si avvicinano da destra. Da sinistra. Fanno la coda per guardarmi da vicino, parlarmi, darmi una carezza, un abbraccio. Ma io non capisco cosa dicono. Le maestre Paola e Ilaria si accorgono che sto piangendo. Prendono i bambini e le bambine e li fanno tornare ai loro posti. Si chinano su di me, premurose. Parlano tra loro, preoccupate. Metto la testa sul banco e la copro con le braccia. È quasi buio davanti ai miei occhi. Solo un filo di luce riesce a passare da qualche fessura e illumina una scritta colorata proprio sotto la mia guancia. Ilaria mi fa sollevare la testa, mi accarezza i capelli, sorride. Le lacrime hanno macchiato la scritta. Non mi ero proprio accorto di questo foglio colorato, messo di traverso sul banco. La parola è in italiano: «Ben-ve-nu-to». adatt. da F. Gatti, Viki che voleva andare a scuola Fabbri Editore

1. Quali difficoltà ha incontrato Viki durante il suo primo giorno nella nuova scuola?

2. Riesci a dire quali emozioni ha provato?

3. Secondo te, le compagne e i compagni di classe sono stati d’aiuto?

4. In che modo le maestre hanno mostrato a Viki empatia e compassione?

ATTIVITÀ COOPERATIVA

3 Per comprendere meglio la compassione ed esercitarla, provate a fare questo gioco in classe.

STEP 1 - Formate un cerchio o un semicerchio in modo da potervi vedere tutti.

Concludi l’unità esplorando le emozioni e mettendoti in gioco con le attività da svolgere con i compagni e le compagne di classe.

Materiali: • una scatola • bigliettini

STEP 2 - Ognuno di voi scriverà un biglietto, in forma anonima, per esprimere uno stato d’animo vissuto recentemente, specificando che cosa lo abbia causato.

STEP 3 - L’insegnante raccoglierà i messaggi in una scatola e li mescolerà. Poi, uno alla volta, li leggerà ad alta voce.

STEP 4 - Riflettete insieme su ciascun messaggio, rispettando i quattro passi della compassione:

1. Ascolta attivamente e non giudicare.

2. Comprendi la sofferenza dell’altro: quali emozioni e sensazioni può aver provato?

3. Apriti alle emozioni: come ti fa sentire ciò che hai ascoltato?

4. Agisci: tu come avresti affrontato la situazione?

LABORATORIO DI

AGENDA 2030

OBIETTIVO 15 Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.

L’importanza ecologica, sociale e spirituale delle piante Gli alberi hanno svolto un ruolo fondamentale nella vita dell’essere umano sin dall’alba dei tempi, fornendo cibo, ossigeno, legname e risorse essenziali per la sopravvivenza. Tuttavia, la loro importanza va ben oltre l’aspetto pratico, poiché in molte tradizioni spirituali gli alberi sono venerati e considerati sacri. Nell’ambito delle religioni, gli alberi hanno assunto un significato simbolico profondo, rappresentando la vita, la saggezza, la rinascita e la connessione con il divino

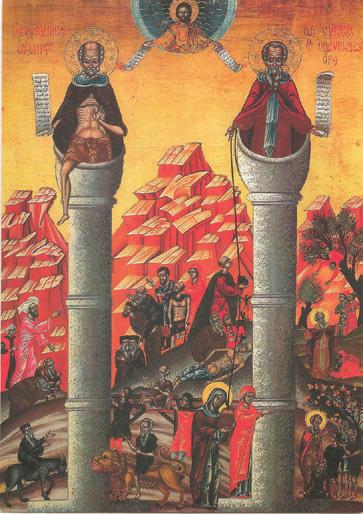

MONACI SUGLI ALBERI

Gli alberi nella Bibbia

Nell’antichità, monaci che sceglievano di vivere su alberi, pilastri o colonne erano detti stiliti e diventavano dei riferimenti spirituali. Ci si recava da loro per chiedere consiglio, ottenere guarigioni, miracoli, ricongiunzioni familiari e anche per sanare

(Gioele 2, 22)

forma di monachesimo. Qual era il significato simbolico del vivere sugli alberi e sui pilastri? Perché alle stilitisse fu vietato?

Simeone Stilita il Vecchio e Simeone

Il 21 novembre è la Giornata mondiale dell’albero. Per saperne di più inquadra il QR code e guarda l’approfondimento proposto.

1 Quali similitudini avete notato tra gli alberi sacri delle tre religioni? Indicatene alcune.

Secondo

Nella Bibbia si trovano tantissimi riferimenti alle piante, ognuna caratterizzata da un significato specifico; scopriamone alcuni.

Stilita il Giovane 1699, icona greco ortodossa, Museo delle icone, Francoforte sul Meno (Germania).

Eresse il sacrario nel tempio, nella parte più interna, per collocarvi l’arca dell’alleanza del Signore. [...] Lo rivestì d’oro purissimo e

Guardiani verdi della comunità Immaginate che la vostra classe sia stata incaricata di valorizzare un’area verde nella vostra città che necessita di cure e attenzioni. Insieme all’insegnante, identificate l’area verde su cui volete lavorare.

i

perché gli alberi producono i frutti, la vite e il fico danno le loro ricchezze

1a FASE - Pianificazione del progetto A piccoli gruppi, pianificate un progetto di miglioramento dell’area verde che avete individuato. Il progetto potrà includere attività come la pulizia, la piantagione di nuovi alberi o piante, la creazione di cartelli educativi sull’importanza della natura, sugli aspetti simbolici delle piante nella cultura e nelle religioni. Un consiglio: individuate nuove idee attraverso un brainstorming.

Il FICO, tra le sette piante della Terra Promessa Il fico è una pianta molto antica, comparsa in Asia occidentale circa cinquemila anni fa. È stata importante per l’alimentazione e la sopravvivenza di popolazioni mediterranee come Egizi, Greci e Romani. Il frutto del fico, consumato fresco o secco, era essenziale durante i viaggi, mentre le foglie offrivano riparo dal sole. Oltre a fornire cibo, la pianta di fico veniva utilizzata anche a scopo medicinale, forniva legna da ardere ed era simbolo di fertilità, prosperità e felicità sia in questa vita che nell’aldilà.

2a FASE – Definizione delle attività Ogni gruppo si occuperà di un’attività, descrivendo attentamente i vari materiali di cui avrà bisogno e le azioni che progetta di compiere, per esempio: • organizzazione della pulizia: definite i materiali di cui avrete bisogno (raccoglitori di rifiuti, guanti, sacchi per la spazzatura ecc.) e le azioni concrete da svolgere (rimozione dei rifiuti e delle erbacce, smaltimento dei rifiuti raccolti ecc.); • piantagione di nuovi alberi: scegliete le piante con cui desiderate rendere più verde l’area e realizzate una piantina che identifichi dove piantare ogni albero e pianta;

• creazione di cartelli educativi: approfondite l’importanza delle piante scelte dal punto di vista ecologico e il loro significato simbolico nelle diverse culture e religioni, poi progettate cartelli informativi che siano chiari e accattivanti.

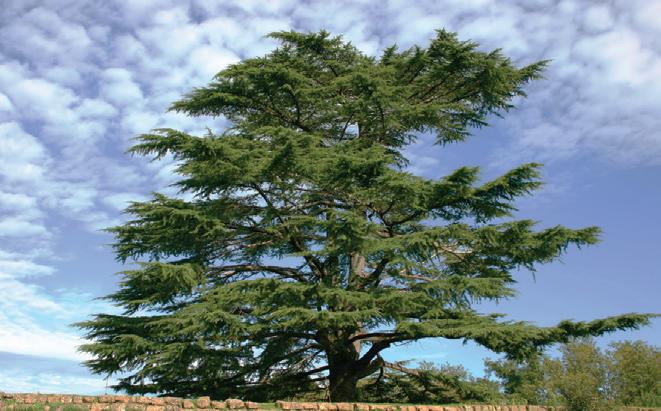

Il CEDRO, albero del paradiso terrestre Originario della Cina e dell’India meridionale, il cedro fu introdotto nell’area mediterranea molto tempo prima dell’era cristiana. La pianta era nota per la sua bellezza e per i frutti di notevoli dimensioni. Fu il primo agrume coltivato in Israele. Durante Sukkot, la Festa delle capanne, gli Ebrei realizzano il lulav, un mazzo con fronde di palma, mirto, salice e cedro da tenere in mano durante la preghiera. Con il cedro è stato identificato l’albero della conoscenza che cresceva nel paradiso terrestre.

L’OLIVO, albero L’olivo è una rea mediterranea della Palestina. di Gerusalemme, gnificativi Nella Bibbia, fecondità: l’olio da utilizzare labro nel Tempio, e per santificare cristianesimo, mo è il crisma cresima e nell’ordine

La foglia d’olivo tata dalla colomba diluvio.

Classifichiamo Dividetevi

come il

nella vita

Esploriamo Arricchite

Quando incontriamo qualcuno per la prima volta, è importante ascoltare con attenzione e mostrare apertura e curiosità verso la persona che abbiamo di fronte. Da una nuova conoscenza possono nascere relazioni importanti e il primo incontro è l’occasione per costruire basi solide di fiducia e rispetto.

Conoscersi in maniera autentica significa comprendere le sfaccettature uniche di ogni individuo. Attraverso la conoscenza, possiamo apprezzare le diverse prospettive, esperienze e sfide di vita degli altri, promuovendo un ambiente di comprensione e accoglienza. Spesso la timidezza e la paura, legate a un po’ di imbarazzo nell’avvicinarci a una persona che ancora non conosciamo, ci portano a dare giudizi che si basano solo su come ci appare. Proviamo a riflettere insieme sull’importanza di conoscere le persone prima di giudicarle e sulle emozioni che possono scaturire dall’essere giudicati.

Spostate i banchi in modo da creare spazio in classe per disporvi in cerchio. Assicuratevi di avere con voi carta e penna, per appuntarvi le storie delle compagne e dei compagni o i vostri pensieri.

A turno, alzatevi e presentatevi nel modo che preferite.

In questa fase, potete esprimere il vostro parere sul modo di presentarsi e sugli interessi espressi da ciascuno.

Prendete appunti sui feedback che ricevete da compagne e compagni.

Se in classe ci sono persone che conoscete già dalla scuola primaria, potete esprimere il vostro parere basato sulle esperienze vissute insieme.

Viviamo in un mondo pieno di distrazioni, quindi mostrare vero interesse verso la persona con cui si sta parlando è un segno di rispetto. Quando incontri qualcuno per la prima volta, ti concentri davvero su di lui o lei o spesso ci sono altre cose che ti distraggono? Cosa potresti fare per mostrare vero interesse verso le nuove persone che incontri?

Prova a fissare qui qualche pensiero.

Provate ora a descrivere le sensazioni e le emozioni provate durante il gioco, appuntandole sul vostro foglio. Chi se la sente, può condividerle con la classe.

Discussione finale

Avviate infine una breve discussione di gruppo con l’aiuto dell’insegnante. Riflettete sul gioco che avete appena svolto e condividete le vostre opinioni sul giudizio, sul processo di conoscenza e sull’impatto dell’essere giudicati.

Tante sono le tracce della religione intorno a noi: passeggiando per le vie di un paese o una città è facile incontrare chiese, campanili, edicole votive, nomi di luoghi, di strade o di attività che rimandano al cristianesimo, la religione che fin dalle sue origini ha avuto un legame molto stretto con l’Italia. A Roma, infatti, giunsero gli apostoli Pietro e Paolo pochi anni dopo la morte e risurrezione di Gesù; qui sono stati martirizzati e sepolti e nei luoghi in cui riposano le loro spoglie sono sorte importanti basiliche. Oggi nelle città italiane non mancano elementi e testimonianze riconducibili anche ad altre religioni, come sinagoghe, moschee e templi.

Leggi attentamente le descrizioni degli edifici e collegale alle foto corrispondenti, riportando i numeri nei localizzatori sulla mappa della città di Roma. 1

CHIESA

Luogo di culto dei cristiani dove si celebra la liturgia. Le chiese presentano forme architettoniche diverse, a seconda dell’epoca di costruzione. All’interno sono ricche di dipinti, sculture e opere che raccontano la storia del cristianesimo e della devozione popolare.

Nella foto: chiesa di Santa Maria del Popolo.

Struttura architettonica a forma di torre sulla cui sommità sono collocate le campane, che invitano i fedeli alla preghiera. Può essere costruito sulla chiesa stessa o isolato dall’edificio religioso.

Nella foto: campanile della Chiesa di Santa Maria Maggiore. 2

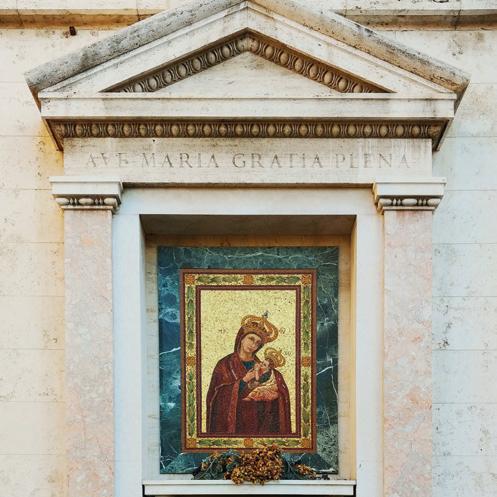

EDICOLA VOTIVA

Piccolo edificio utilizzato per collocarvi statue o immagini sacre. La sua forma è spesso caratterizzata da due colonne che sorreggono la copertura (frontone). Questa piccola architettura sacra era già in uso in epoca romana.

Nella foto: edicola dell’Incoronazione della Vergine.

Luogo di riunione della comunità ebraica per lo studio dei testi sacri e la celebrazione della liturgia e delle feste. Al contrario della chiesa per i cristiani, la sinagoga non è un edificio sacro per gli ebrei. All’interno non si trovano dipinti o sculture poiché è proibita la realizzazione di immagini della divinità.

Nella foto: Tempio Maggiore di Roma.

Luogo di culto della religione musulmana, destinato alla preghiera e allo studio dei testi sacri. L’architettura delle moschee varia in base alle aree geografiche ma presenta alcuni elementi distintivi, come il minareto (torre simile al campanile cristiano) e, a volte, la mezzaluna.

Nella foto: Grande Moschea di Roma.

Spesso non ce ne accorgiamo ma i segni della religione sono davvero presenti nella nostra quotidianità, persino nel nostro abbigliamento!

Il fatto che questi simboli religiosi siano rintracciabili nei contesti più disparati – dalla musica all’arte, alla pubblicità o, ancora, nei tatuaggi e nei gioielli che indossiamo – evidenzia l’importanza che il mondo delle religioni ha avuto e continua ad avere nelle varie culture del mondo. Ma quando vediamo queste immagini, o addirittura le indossiamo, le riconosciamo? E siamo consapevoli della loro origine e del loro significato?

Con l’aiuto dell’insegnante, attribuite a ciascuna immagine la didascalia corretta tra le seguenti, inserendo il numero corrispondente nel quadratino bianco.

1. Murales di Jorit Agoch raffigurante san Gennaro, a Forcella (Napoli). 2. Ciondolo con la stella di David, simbolo sacro ebraico. 3. Insegna di una farmacia. 4. La rapper BigMama indossa una collana a forma di croce. 5. Tatuaggio raffigurante la cosiddetta «mano di Fatima», simbolo religioso per ebrei e musulmani. 6. Orecchino con l’Om, sillaba sacra induista. 7. T-shirt con una rappresentazione grafica di Buddha.

La religione lascia un segno profondo nella vita di un popolo, tanto che non si può studiare una società, una cultura, l’essere umano, senza tenere conto della dimensione religiosa.

Studiare religione a scuola significa avere la possibilità di riflettere sul senso della vita, poter dare risposte a domande che da sempre interrogano il cuore di ogni essere umano. Significa prendere coscienza che conoscere le religioni facilita la comprensione delle culture. In un momento come quello che stiamo vivendo, in cui la convivenza con persone di diverse religioni è sempre più un fatto comune, diventa indispensabile conoscere per rispettare e quindi instaurare un clima di dialogo e di pace.

Cristianesimo cattolico

Ateismo e agnosticismo

Islamismo

Cristianesimo ortodosso

Cristianesimo protestante

Testimoni di Geova e altre religioni cristiane

Buddhismo

Nell’ora di religione potrai inoltre conoscere profondamente la cultura italiana, che da duemila anni si arricchisce di contenuti e di valori cristiani.

Induismo

Altro Altre religioni orientali

La religione cristiana cattolica, in particolare, ha lasciato segni importanti come edifici, opere artistiche, feste, tradizioni e valori che aspettano di essere conosciuti e apprezzati anche da te.

Nel grafico sono rappresentate le religioni presenti in Italia e la loro distribuzione tra la popolazione.

Cristianesimo cattolico

Ateismo e agnosticismo

Islamismo

Cristianesimo ortodosso

Cristianesimo protestante

Testimoni di Geova e altre religioni cristiane

Buddhismo

Altro

Induismo

Altre religioni orientali

Ebraismo

Quante di queste religioni conosci? In quali occasioni ne hai sentito parlare?

Grafico realizzato unendo i dati Ipsos, Cesnur e Doxa delle religioni professate in Italia a inizio 2019. Fonte: italiaindati.com

Scegliere di avvalersi dell’insegnamento della religione a scuola permette, come già accennato, anche di dialogare e confrontarsi in una realtà multiculturale e multireligiosa come quella che si sta delineando nella nostra società: è fondamentale conoscere bene tradizioni, cultura e religione che hanno segnato le radici dell’Italia e contemporaneamente volgere lo sguardo anche ad altre culture e religioni per essere in grado di dialogare con esse. Tutto questo può diventare, per ognuno, motivo di

arricchimento e di apertura all’accettazione dell’altro, per comprenderlo meglio e rispettarlo.

L’insegnamento della religione in questo senso diventa una preziosa opportunità culturale e educativa, perché permette anche di mettersi in dialogo con tutte le altre discipline del percorso scolastico. Inoltre, è l’occasione per confrontarsi con la vita di ogni giorno, imparando ad affrontare le grandi domande che essa pone, cercando di trovare una strada per vivere in modo sereno.

Oggi gli Stati e le società civili avvertono sempre più l’esigenza di un confronto costruttivo e pacifico tra soggetti e comunità portatrici di diverse visioni. A questo proposito ricordiamo le numerose iniziative di incontro e dialogo interreligioso portate avanti da papa Francesco e dai suoi predecessori: in queste occasioni i leader religiosi del pianeta ragionano insieme e pregano per la pace nel mondo

Dividetevi in gruppi da tre o quattro persone. Immaginate di dover fare da guida ad amiche o amici che non hanno mai visitato la vostra città. Individuate su una mappa i luoghi che hanno a che fare con la religione e tracciate un itinerario da far percorrere ai visitatori e alle visitatrici.

In questa Unità esploreremo l’origine della religione, focalizzandoci sulle domande che permeano l’essenza umana e sul profondo bisogno di elevarci al di sopra delle cose terrene. Analizzeremo gli elementi distintivi delle religioni, tra rituali, miti e credenze, per scoprire che ciò che ci accomuna tutti è la ricerca del bello, del bene e di una spiritualità che possa guidarci alla pace interiore e collettiva.

La bellezza è come una strada da scoprire e da seguire per vivere in armonia con il mondo che ci circonda e con gli altri. Il primo passo è imparare a cogliere la bellezza dentro di noi, andando oltre ciò che è visibile e guardando anche all’invisibile.

In classe, cercate in rete la canzone Voilà della cantautrice francese Barbara Pravi, seconda classificata all’Eurovision Song Contest del 2021. Ascoltate il brano e riflettete insieme sul testo dopo aver cercato la traduzione. Di seguito alcuni versi:

Ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco chi sono io Eccomi anche se messa a nudo ho paura, sì Eccomi nel rumore e nel silenzio [...] Vogliatemi bene come a un amico che parte per sempre Voglio che mi si ami, perché io non so amare bene ogni mia forma.

La canzone parla della difficoltà di accettare sé stessi con le proprie imperfezioni e di mostrarsi al mondo senza filtri. Pravi esprime il desiderio di essere amata nonostante le paure e le insicurezze e chiede di essere ascoltata e guardata nella totalità della propria esistenza, nel rumore e nel silenzio, nelle gioie e nelle difficoltà.

Nel fascicolo Itinerari di bellezza :

La bellezza nell’anima

ITINERARIO 1 | La bellezza dentro di noi

GLOSSARIO

Sacro: deriva dal latino

sacer e indica tutto ciò che è collegato o dedicato alla divinità.

Rito: cerimonia di un culto religioso che segue precise norme.

Da sempre l’essere umano non si accontenta di soddisfare i propri bisogni materiali come mangiare, vestirsi, avere un riparo. La sua capacità di ragionare lo porta a riflettere sul senso della vita e a porsi tante domande. Si spalanca così una dimensione più spirituale e religiosa. È la dimensione del sacro, legata al senso del mistero che da sempre affascina l’essere umano perché lo pone di fronte al desiderio di infinito.

Forse è capitato anche a te di provare emozioni intense ammirando un tramonto, un panorama e scoprendo la capacità di meravigliarti di fronte a tanta bellezza. Le emozioni forti portano il cuore a porsi domande e a cercare risposte spesso non facili.

Anche le civiltà più antiche hanno provato questi sentimenti e spesso hanno trovato risposte nella relazione con una potenza superiore, dalla quale sono nati preghiere e riti che permettono all’essere umano di entrare in contatto con la divinità

Divinità, riti e preghiere sono gli elementi che formano la religione, un’esperienza che gli esseri umani di tutti i tempi hanno condiviso, sia pure con tante differenze.

DOVE VADO? DA DOVE VENGO?

CHI SONO?

QUAL È LO SCOPO DELLA MIA VITA?

COSA C’È DOPO LA MORTE?

Una domanda è come un coltello che squarcia la tela di un fondale dipinto per permetterci di dare un’occhiata a ciò che si nasconde dietro.

Milan Kundera (1929-2023) scrittore e poeta ceco

La parola religione ha fatto e fa ancora discutere storici e studiosi. Alcuni ritengono che il termine latino religio derivi dal verbo religare («legare, fissare, annodare») perché riferito al legame tra l’essere umano e Dio attraverso il culto; altri suppongono invece che derivi da relegere («cercare, guardare con attenzione, avere riguardo»), come invito all’osservanza scrupolosa delle pratiche di culto. Numerosi sono i criteri che si possono stabilire per classificare le religioni, ma è importante innanzitutto distinguere tra:

• religioni politeiste, in cui le diverse forze della natura, come aria, acqua, fuoco, necessarie alla vita degli esseri umani, sono considerate altrettante divinità da adorare;

• religioni monoteiste, i cui credenti confidano nell’esistenza di un solo Dio.

Nel corso dei secoli gli esseri umani hanno cercato nelle religioni la risposta agli interrogativi più profondi del loro cuore.

Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta ai reconditi enigmi della condizione umana, che ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell’uomo: la natura dell’uomo, il senso e il fine della nostra vita, il bene e il peccato, l’origine e lo scopo del dolore, la via per raggiungere la vera felicità, la morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte, infine l’ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra esistenza, donde noi traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo.

(Concilio Vaticano II, Nostra aetate, n. 1).

Menti attive

Elenca almeno tre domande sul senso della vita.

GLOSSARIO

Paleolitico: dal greco palaiòs, «antico», e lìthos, «pietra», ossia «età della pietra antica». Indica un’epoca storica compresa tra 2,5 milioni e 10 000 anni fa.

FOTO GLOSSARIO

Il senso religioso si manifestò già nei primi ominidi del Paleolitico, anche se in questo periodo non erano ancora presenti pratiche religiose ben precise. Nonostante ciò, sono giunti sino a noi segni di una religiosità primitiva, caratterizzata da graffiti realizzati sulle pareti delle grotte, e piccole statuette, dette veneri, che rappresentavano la fecondità del corpo femminile. Inoltre sono stati rinvenuti resti di sepolture, intorno alle quali gli archeologi hanno trovato suppellettili utili nella vita quotidiana, che fanno pensare che già si avesse l’idea di una forma di vita nell’aldilà simile a quella terrena. Le pareti delle caverne erano decorate con incisioni e pitture che avevano una funzione propiziatoria per favorire il buon esito della caccia. Si pensa inoltre che queste caverne decorate fossero utilizzate come santuari, dato che i soggetti rappresentati sulle pareti si trovavano nella parte più interna della grotta, assumendo così un significato simbolico.

L’essere umano ha sempre manifestato la necessità di rappresentare le forze della natura e le divinità con le immagini. Questo avviene ancora oggi nelle religioni, ma con due importanti eccezioni: gli ebrei e i musulmani non possono rappresentare con immagini il proprio Dio. Ciò tuttavia ha stimolato presso gli Arabi forme artistiche di grande pregio dette «arabeschi», legate alle figure geometriche o alla calligrafia.

La fede nell’esistenza di Dio e la negazione dell’esistenza di Dio hanno un punto in comune: il desiderio di Dio.

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) scultore, pittore e architetto

Nel Neolitico (tra 8000 e 5000 anni fa), in Mesopotamia e in Egitto erano fiorite civiltà caratterizzate dalla rivoluzione urbana e dall’invenzione della scrittura. Tali civiltà erano politeiste, cioè affermavano l’esistenza di diverse divinità, le quali potevano essere:

• antropomorfe (dal greco ànthropos, «uomo», e morphé, «forma»), cioè avevano sembianze umane;

• zoomorfe (dal greco zòon , «animale», e morphé , «forma»), cioè con forma e aspetto animale.

La vita delle divinità assomigliava a quella degli esseri umani che, a loro volta, dovevano conquistarsi il loro favore attraverso riti che spesso coinvolgevano tutta la comunità. In queste civiltà la religione diventò sempre più un fenomeno organizzato, caratterizzato da elementi comuni: divinità, luoghi di culto, persone sacre, miti, riti e testi sacri.

Neolitico: dal greco nèos, «nuovo», e lìthos, «pietra», ossia «età della nuova pietra».

IL CULTO DEI GATTI NELL’ANTICO EGITTO

Gli antichi Egizi addomesticarono i gatti per tenere sotto controllo la proliferazione dei topi nei granai lungo il delta del Nilo. Con il tempo, i gatti divennero onnipresenti in case, templi e edifici, e tenuti in grande considerazione. Quando un gatto moriva, il proprietario si rasava le sopracciglia in segno di lutto e rispetto verso la dea Bastet, il cui culto era strettamente legato ai gatti. La legge egizia proteggeva i gatti, vietando di far loro del male o di trasferirli al di fuori del regno dei faraoni, con la pena di morte per chi violava tali norme.

Ti sembra che oggi ci sia rispetto per gli animali? Da cosa lo capisci?

A coppie, fate una ricerca sulle divinità zoomorfe egizie più famose, come il dio Horus con testa di falco, la dea Bastet con testa di gatto, o il dio Sobek con la testa di coccodrillo. Cercate informazioni sul ruolo di queste divinità nella mitologia egizia, il loro aspetto fisico e i loro attributi. Poi scegliete una divinità, disegnatela e scrivete una piccola didascalia. Infine, create un cartellone in classe con i vostri disegni.

LEZIONE

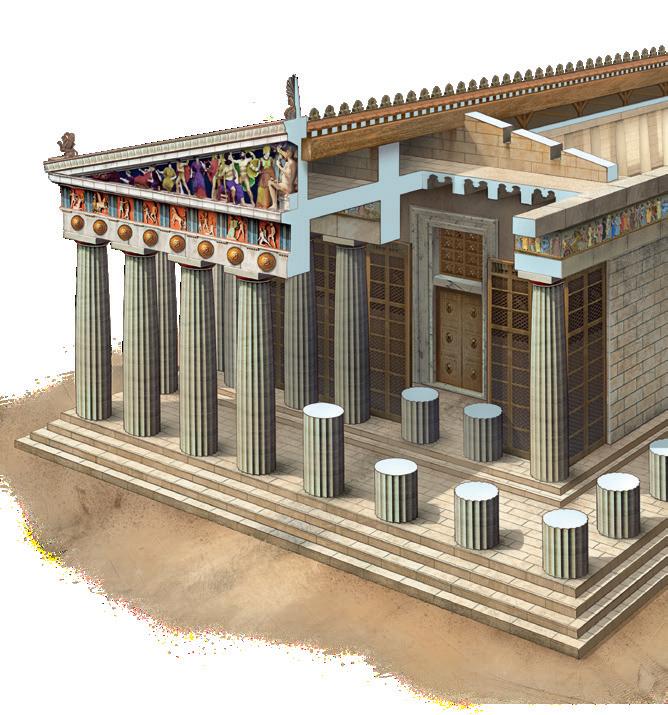

Quando si parla di religione, il primo elemento che la caratterizza è la fede in un dio, termine che indica un’entità superiore dalla potenza straordinaria. I nomi per invocare la divinità variano nelle diverse culture religiose. Le religioni delle antiche civiltà erano prevalentemente politeiste e riunivano le loro divinità in un pantheon, ovvero l’insieme di tutti gli dèi. Le principali civiltà in cui si sviluppò questo tipo di religione furono, oltre a quella egizia e a quella mesopotamica, anche la civiltà greca e quella romana.

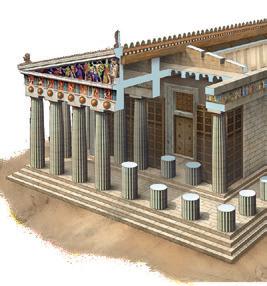

La maggiore testimonianza della religione greca è rappresentata dai numerosi santuari e templi dedicati alle principali divinità: Atena, Apollo, Zeus, Era e Afrodite. Gli dèi, secondo i Greci, abitavano sull’Olimpo, il monte più alto di tutta la Grecia, e venivano spesso onorati anche con statue maestose, riposte all’interno degli edifici di culto. I Greci nutrivano timore nei confronti degli dèi, che venivano rappresentati con sembianze umane e dell’essere umano assumevano anche i comportamenti.

Il monte Olimpo, la montagna più alta della Grecia.

La civiltà greca influenzò notevolmente quella romana che, oltre alle opere artistiche e letterarie, importò anche alcuni usi e costumi religiosi.

Grazie alle testimonianze artistiche e letterarie siamo in grado di ricostruire le caratteristiche delle divinità greche. In particolare, ognuna di esse aveva un attributo, cioè un oggetto specifico (o più di uno) che simboleggiava i suoi poteri. Per esempio, Apollo, dio della poesia, era spesso rappresentato con uno strumento musicale, la lira.

A coppie, svolgete una ricerca su una divinità del pantheon greco, a scelta tra Zeus, Era, Artemide, Afrodite, Atena, Ermes e Poseidone. In particolare, cercate i suoi attributi e una sua raffigurazione, per esempio una statua o un dipinto. Poi raccogliete le informazioni in un identikit della divinità che avete scelto.

Statua di Apollo, copia romana da un originale ellenistico, I sec. a.C., Museo Nazionale Romano, Roma.

La fede, così come l’amore, non passa attraverso la ragione.

Hermann Hesse (1877-1962) scrittore e filosofo tedesco

Con l’affermarsi di divinità forti e potenti si avvertì il bisogno di mediatori, cioè persone sacre che avessero un rapporto diretto con la divinità e aiutassero il resto del popolo a capirne il volere: i sacerdoti Il primo a ricoprire il ruolo di sacerdote fu il re. Successivamente i poteri vennero divisi: da un lato il potere temporale (che riguardava l’amministrazione delle cose terrene), dall’altro il potere spirituale (che riguardava la cura delle anime). Il primo rimase in mano al re, il secondo venne invece affidato al sacerdote.

Nell’antico Egitto il ruolo dei sacerdoti era ereditario e la loro era una casta chiusa. Essi si occupavano di offrire acqua, incenso e cibo alle statue degli dèi, dei quali curavano le necessità.

Presso gli antichi Romani, invece, i sacerdoti guidavano le cerimonie pubbliche ed erano divisi a seconda dei doveri a loro affidati. Gli àuguri, per esempio, avevano il compito di interpretare la volontà degli dèi attraverso l’osservazione del volo degli uccelli, in particolare la direzione e il tipo di versi che emettevano. Gli aruspici, invece, interpretavano i segni divini attraverso l’analisi delle interiora degli animali sacrificati, specialmente del fegato.

1. Il pantheon è:

A la divinità più importante.

B l’insieme delle divinità.

2. Secondo i Greci, gli dèi avevano sembianze di animali.

A Vero.

B Falso.

3. Il potere temporale riguarda:

A la cura delle anime.

B l’amministrazione delle cose terrene.

Sacerdote: dal latino

Nelle culture del passato le divinità principali spesso erano femminili, a dimostrazione del fatto che le donne avevano un ruolo importante nelle società primitive. Alcuni studiosi hanno addirittura ipotizzato l’esistenza di società matriarcali, con valori centrati sulla cura e sulla risposta ai bisogni della comunità.

Leggi i testi a fianco e cerca di riconoscere quale immagine descrivono, poi completa le didascalie.

La religiosità primitiva: le veneri

Questa minuscola statuetta, alta solo 11 cm, è una delle più famose sculture risalenti all’Età paleolitica (23 000-19 000 a.C.). Raffigura una donna in piedi, con un’acconciatura curata, seni grandi e fianchi molto larghi, mentre il volto e le braccia sono appena abbozzati. Ritrovata in Austria, vicino al piccolo borgo di Willendorf nel 1908, è chiamata Venere, anche se non è da associare alle Veneri greche, dee della bellezza. Questa Venere, infatti, è collegata al culto della Dea Madre ed era probabilmente un amuleto usato durante i riti propiziatori per favorire la fertilità. La statua è in pietra calcarea dipinta di ocra rossa, a significare il sangue e, quindi, la vita.

La religiosità mesopotamica: Ishtar

Ishtar era la divinità femminile più importante nella civiltà assirobabilonese. Dea dell’amore e della guerra, deriva dalla dea sumera Inanna, identificabile con la Madre Terra e dea della fecondità. Il suo culto si diffuse in Mesopotamia e in tutta l’Asia Occidentale diventando la personificazione della fertilità e della maternità. A Ishtar era dedicata una delle otto porte di Babilonia. Possiamo trovarla rappresentata con le ali o assieme a gufi, a ricordo del suo viaggio nell’Oltretomba, oppure con uno o due leoni, che comunicano regalità. Oltre alle armi, in mano solitamente ha un listello e un anello, simboli di potere e comando.

di Willendorf, 23 000-19 000 a.C. Naturhistorisches Museum, Vienna.

La religiosità in Egitto: Iside

Iside, dea della magia, della fertilità e della maternità, è raffigurata con il corpo avvolto da una tunica lunga fino alle caviglie. Era la moglie di Osiride, dio dei morti, e madre del dio falco Horo. Dopo la morte del suo sposo, provocata dalla gelosia del dio Seth, l’unica preoccupazione di Iside fu il benessere del figlio che portava in grembo. Il suo amore materno divenne proverbiale: venne infatti chiamata «grande madre» ed è raffigurata spesso in trono mentre allatta il piccolo Horo. Spesso è rappresentata con in testa due corna di mucca che reggono il disco del sole oppure con le ali. Possono essere presenti alcuni animali come il nibbio o il cobra, e attributi come la luna e il fiore di loto.

Nefertari e Iside, XIII secolo a.C., Tomba di Nefertari, Luxor, Egitto.

1. Osserva il dipinto egizio in foto: quale tra le due figure è la dea Iside? Quali elementi ti hanno permesso di riconoscerla?

2. Sul quaderno prova a realizzare la riproduzione di una dea, utilizzando gli elementi che ti sembrano più interessanti tra quelli letti o cercandone altri in rete.

GLOSSARIO

Mito: dal greco mythos, «racconto».

Nella società arcaica il mito indicava una storia vera, i cui protagonisti erano dèi ed esseri umani esemplari per il loro coraggio, le loro virtù e le loro gesta. Il contenuto del mito era considerato sacro e narrava ciò che era accaduto alle origini della storia dell’umanità. Lo scopo dei miti era infatti quello di dare una risposta ai grandi interrogativi dell’essere umano. Per i popoli del tempo costituivano vere e proprie verità di fede, con un valore religioso e spirituale. Oggi invece la parola mito indica una narrazione fantastica con un valore simbolico.

I miti furono tra i principali «collanti» nelle società antiche, cioè contribuirono a mantenere intatto e saldo il senso di identità di un popolo: tutti, infatti, conoscevano le avventure mitologiche di dèi ed eroi, tramandate nei racconti. Nell’antica Grecia, per esempio, il racconto mitologico caratterizzò anche la poesia: ne sono un importante esempio l’Iliade e l’Odissea, benché i due poemi contengano un preciso fondamento storico.

La cultura di una società non può essere compresa solo attraverso le sue istituzioni religiose e politiche. È piuttosto un mosaico di tradizioni, musica e cucina, che definiscono l’essenza e l’identità di un popolo. Le tradizioni uniscono le comunità, la musica parla direttamente all’anima e la cucina rappresenta un’arte che racconta storie di vita attraverso i prodotti del territorio. Esplorare queste dimensioni culturali ci permette di apprezzare la diversità e la ricchezza delle civiltà umane.

Pensa a una tradizione, una musica e un piatto tipico del popolo a cui appartieni. Che cosa ti viene in mente?

Carl Gustav Jung (1875-1961) psichiatra, antropologo e filosofo svizzero

Molti miti, pur appartenendo a culture sviluppatesi in zone molto lontane tra loro, si assomigliano; a volte i racconti sembrano gli stessi, con l’unica differenza dei nomi dei personaggi. Come è stato possibile?

Una delle ipotesi è che uno stesso racconto possa essere stato diffuso in diverse parti del mondo da viaggiatori e mercanti. Un’altra teoria propone che intuizioni e spiegazioni siano comuni fra gli esseri umani, nel momento in cui tentano di chiarire qualcosa utilizzando immagini e situazioni molto simili tra loro. Questo porta a pensare che, più che di vari miti, si possa parlare di un solo mito con tante varianti.

Un esempio di questo fenomeno è rappresentato dal mito del diluvio universale che ritroviamo non solo nella Bibbia, ma anche nelle religioni egizia e mesopotamica.

Con il passare del tempo i miti, che inizialmente venivano tramandati a voce, sono stati raccolti e fissati attraverso la scrittura, portando alla nascita dei testi sacri, documenti e opere letterarie ritenuti sacri dalle religioni, che divennero il fondamento delle religioni stesse, delineandone la dottrina e la vita.

Diluvio universale: secondo il racconto biblico, grande pioggia torrenziale che sommerse la Terra per punizione divina e a cui riuscì a sopravvivere solo Noè con la sua famiglia.

Francis Danby, Il diluvio, 1840, Tate Britain, Londra.

Nel mito del diluvio universale raccontato dalla Bibbia il protagonista è Noè, al quale Dio dice di costruire un’arca per salvare la sua famiglia e gli animali da un’inondazione che purificherà l’umanità intera. In Mesopotamia, l’epopea di Gilgamesh racconta una storia simile: il dio Enlil decide di distruggere l’umanità, ma Utnapishtim costruisce una barca e sopravvive. Nell’antico Egitto, il mito narra di un diluvio inviato dal dio Ra per punire l’umanità ribelle, ma in questo caso è la divinità stessa a risparmiare alcuni esseri umani.

F. Danby, Il diluvio, 1840, Tate Britain, Londra.

Confrontatevi in classe e riflettete insieme sul significato attuale della parola «mito», partendo dalle seguenti domande:

• A che cosa pensate quando sentite la parola «mito»?

• Considerando ciò che avete appena studiato sul mito, quale pensate che sia il suo significato originario?

• Secondo voi, anche nella nostra società sono diffusi dei «miti»? Quale significato hanno?

Nelle religioni antiche, il mito del diluvio universale nacque probabilmente per spiegare il perché delle grandi inondazioni attribuendole ai conflitti tra le divinità. Nel racconto che troviamo al capitolo 7 della Genesi, il primo libro della Bibbia, scopriamo che attraverso il diluvio Dio esalta il bene, identificato con Noè, rispetto al male, che è prevalente e coinvolge l’umanità intera.

Il Signore disse a Noè:

Entra nell’arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Di ogni animale puro prendine con te sette paia, il maschio e la sua femmina; degli animali che non sono puri un paio, il maschio e la sua femmina.

Perché tra sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti; cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto.

Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato.

Noè entrò nell’arca e con lui i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli, per sottrarsi alle acque del diluvio. Degli animali puri e di quelli impuri, degli uccelli e di tutti gli esseri che strisciano sul suolo un maschio e una femmina entrarono, a due a due, nell’arca, come Dio aveva comandato a Noè.

Dopo sette giorni, le acque del diluvio furono sopra la terra; nell’anno seicentesimo della vita di Noè, nel secondo mese, il diciassette del mese, in quello stesso giorno, eruppero tutte le sorgenti del grande abisso e le cateratte del cielo si aprirono.

Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni: le acque crebbero e sollevarono l’arca, che s’innalzò sulla terra. Le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra e l’arca galleggiava sulle acque. Le acque furono travolgenti sopra la terra centocinquanta giorni. (Gen 7, 1-24)

Realizzate un progetto artistico che metta a confronto il Diluvio universale e le questioni contemporanee legate al rapporto tra essere umano e natura. Dividetevi in gruppi e scegliete una delle seguenti proposte, poi cercate sul web, su riviste e giornali delle immagini rappresentative del concetto che volete esprimere in relazione al tema scelto. Potete completare la vostra opera anche disegnando a mano e aggiungendo frasi o citazioni.

a. Parallelismi tra il Diluvio universale e i cambiamenti climatici attuali: cause, effetti e possibili soluzioni.

b. Rapporto tra essere umano e animali a partire dalla storia di Noè: come si manifesta oggi? Quali implicazioni può avere sul nostro pianeta e sulla convivenza tra specie?

Fin dalle origini l’essere umano ha manifestato la necessità di esprimere la propria riconoscenza alla divinità o di chiederle un aiuto per affrontare le difficoltà della vita. Per fare questo ha scelto dei luoghi in cui fosse possibile manifestare tali esigenze attraverso particolari gesti, preghiere e cerimonie. Questi luoghi, che erano ritenuti sacri, cioè «abitati dalla divinità», potevano essere lasciati allo stato naturale, per esempio laghi, fiumi, montagne e rocce, oppure essere costruiti dall’essere umano.

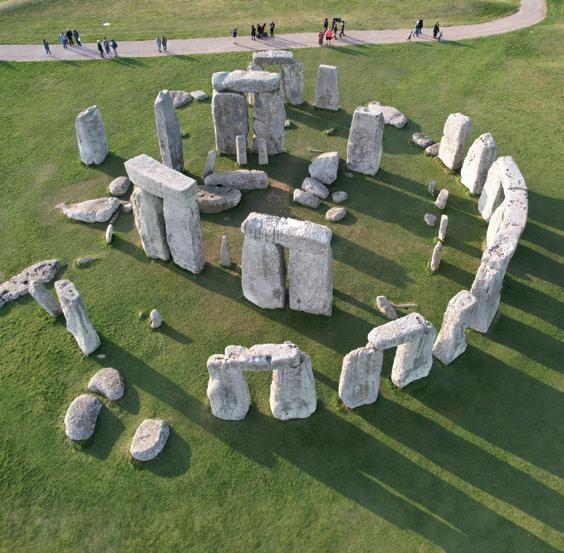

Nel Neolitico, ultimo periodo della Preistoria, a questo scopo vennero eretti i menhir e i dolmen: si tratta di megaliti, cioè «grandi pietre» conficcate nel terreno presso le quali donne e uomini si recavano per comunicare con gli dèi.

Con il passare del tempo le civiltà più organizzate costruirono luoghi di culto sempre più imponenti e complessi, che contenevano spazi sacri destinati al popolo, ai sacerdoti e alla divinità. Presso le civiltà mesopotamiche, per esempio, la statua della divinità protettrice era custodita nella cella principale della ziggurat, l’edificio sacro della città.

Il complesso megalitico di Stonehenge (Regno Unito).

Dio parla nel silenzio del cuore. Ascoltare è l’inizio della preghiera.

Madre Teresa di Calcutta (1910-1997) missionaria albanese santificata nel 2016

La religione greca inizialmente non prevedeva che si costruisse un edificio particolare per il culto della divinità, infatti per i Greci le divinità dimoravano sul monte Olimpo e non si potevano vedere, pertanto qualunque luogo era adatto per compiere riti sacri.

L’idea del tempio religioso si sviluppò in seguito, di pari passo con la nascita di

Come presso altre civiltà antiche, il tempio era per i Greci la casa della divinità: il cuore dell’edificio era la cella (naós), cioè la sala che custodiva la statua del dio o della dea, in genere una scultura di grandi dimensioni, realizzata con diversi materiali come marmo, avorio, oro.

La pianta del tempio andò evolvendosi nel tempo: da semplice cella con due colonne antistanti l’entrata, si arricchì di un portico a più colonne, poi di un doppio portico e, infine, di un colonnato che circondava la cella.

1. I luoghi di culto sono sempre esistiti?

A Sì, fin dalla Preistoria.

B No, anticamente non erano presenti.

C Sì, ma solo con il nascere delle prime civiltà.

2. Quale tra questi non è un luogo di culto?

A Tempio greco.

B Ziggurat.

C Cella.

Per classificare le religioni abbiamo già visto che è possibile distinguere tra religioni politeiste, caratterizzate dalla presenza di varie divinità, e religioni monoteiste, i cui credenti confidano nell’esistenza di un solo Dio.

Accanto all’ebraismo, al cristianesimo e all’islam, esiste una religione monoteista ancora più remota, lo zoroastrismo, che si sviluppò in Mesopotamia attorno al 1000 a.C. Il nome di questo culto deriva da Zarathustra (o Zoroastro), il profeta che predicò la fede in un unico dio supremo, Ahura Mazdā. Lo zoroastrismo è stato per secoli la religione principale dei territori dell’Asia centrale, fino alla conquista araba del VII secolo d.C. e alla conseguente nascita e diffusione dell’islam.

Già in alcune antiche civiltà notoriamente politeiste, come quella egizia o quella babilonese, si verificarono delle tendenze monoteistiche. Queste tendenze, tuttavia, consistevano per lo più nella supremazia di una divinità sulle altre, considerate inferiori. Il monoteismo vero e proprio, invece, è un fatto storico che si è concretizzato con l’intervento di grandi personalità religiose come Mosè, Gesù e Maometto. Questi tre messaggeri hanno dato vita ad altrettante comunità di credenti: gli ebrei, i cristiani e i musulmani, tra i quali, storicamente, ci furono scontri, liti e guerre, ma anche tante occasioni di dialogo e collaborazione.

LA DIFFUSIONE DELLE RELIGIONI MONOTEISTE

L’ebraismo, da cui derivano anche il cristianesimo e l’islam, rappresenta la radice della forma religiosa prevalente nel mondo moderno: oggi, infatti, le religioni più diffuse sono quelle che professano la fede verso un solo dio. A coppie, con l’aiuto dell’insegnante, svolgete una ricerca su internet utilizzando come parole chiave «islam», «ebraismo», «cristianesimo» e colorate le zone del mondo in cui sono diffuse le tre grandi religioni monoteiste.

Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca.

Papa Francesco

Un altro criterio di distinzione delle religioni si basa sul concetto di rivelazione. Parliamo infatti di:

• religioni naturali quando è l’essere umano a mettersi alla ricerca della divinità attraverso la natura, le sue forze e i suoi fenomeni: per questo l’aria, l’acqua, il fuoco, necessari alla vita dell’essere umano, sono considerati delle divinità da adorare;

• religioni rivelate quando è la divinità a manifestarsi all’essere umano facendosi conoscere.

Ebrei, cristiani e musulmani sono i fedeli di un Dio unico e rivelato. Egli per primo è stato il Dio di un intero popolo, il popolo ebraico, a partire da Abramo, Isacco e Giacobbe. È il Dio dell’antica Alleanza, che ha liberato il suo popolo dalla schiavitù in Egitto fino a condurlo alla Terra Promessa.

Con Gesù è anche il Dio della nuova Alleanza, il Dio dei cristiani, che porta la legge dell’amore e il messaggio dei profeti. È inoltre il Dio dell’islam, Allah, la cui parola fu dettata al profeta Maometto nel 610 d.C.: in quella che i musulmani chiamano la «Notte del Destino», Maometto venne incaricato, grazie alle rivelazioni dell’arcangelo Gabriele, di diffondere e far conoscere all’umanità la Parola di Dio.

Rivelazione: significa «togliere il velo», quindi manifestare. Menti attive Verifica

1. Completa le seguenti frasi.

Abramo: in ebraico Avraham, «Padre di molti/dei popoli». È infatti considerato il padre dell’ebraismo, in quanto primo patriarca del popolo ebraico; del cristianesimo, perché fondato da Gesù di Nazaret che era ebreo; e dell’islam, in quanto padre di Ismaele, capostipite del popolo arabo al quale appartiene il profeta Maometto.

a. Una religione è politeista quando .

b. Una religione è monoteista quando .............................................................................................................................................. .

c. Una religione è naturale quando

d. Una religione è rivelata quando .

2. Rispondi.

a. Qual è la forma di religione prevalente nel mondo moderno?

b. Quale tra le tre grandi religioni monoteiste è nata per ultima?

Completa la mappa con le parole date. monoteiste – Preistoria – Greci – miti – religione – sacre

alle domande fondamentali sulla sua esistenza la da sempre cerca le risposte

attraverso

come testimoniano gli antichi culti

dei popoli della degli Egizi e della Mesopotamia dei Romani dei

tutti caratterizzati da

persone

luoghi di culto

elementi presenti anche nelle

tre grandi religioni

• Come nasce il senso religioso?

Il senso religioso nasce dalle riflessioni e dalle domande dell’essere umano sul senso della vita. Le civiltà più antiche hanno trovato la risposta a queste domande nella relazione con una potenza superiore. Sono nati così riti e preghiere che permettono all’essere umano di entrare in contatto con la divinità.

• Quali sono le caratteristiche delle prime religioni?

Le prime religioni hanno delle caratteristiche comuni: - credono nell’esistenza di diverse divinità; - la comunicazione con la divinità avviene nei luoghi di culto, per esempio i templi; - ci sono persone sacre (sacerdoti) che sono in contatto diretto con la divinità; - si fondano sui miti, cioè racconti con protagonisti dèi ed esseri umani.

• Come si classificano le religioni?

In base al numero di divinità adorate, le religioni si distinguono in: - politeiste, quando i fedeli adorano tante divinità; - monoteiste, quando i fedeli credono in un solo Dio.

Le principali religioni monoteiste sono l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam. Esse sono religioni rivelate, perché Dio ha deciso di manifestarsi all’essere umano.

Crea un cruciverba per il ripasso. Risolvi e riorganizza le definizioni qui date in ordine sparso, poi utilizza le caselle per costruire sul quaderno il tuo cruciverba.

Cerimonia di un culto religioso. Il numero delle principali religioni monoteiste.

Narrazione fantastica con valore simbolico.

Edificio rappresentativo della civiltà greca.

1 I ministri del culto degli antichi Romani.

La venerano i fedeli di una religione.

1 Indica con una crocetta le domande sul senso della vita.

A Che cosa mangerò? B Da dove vengo? C Chi sono? D Dove dormirò?

2 Indica a quale religione antica appartiene ciascuna immagine.

A Religione degli Egizi.

B Religiosità della Preistoria.

C Religione dei popoli della Mesopotamia.

A Religione dei Greci.

B Religione dei Romani.

C Religiosità della Preistoria.

3 Cerchia i nomi delle tre grandi religioni monoteiste.

Egizi Ebraismo

Cristianesimo Preistoriche Mesopotamica Romani

A Religione dei Greci.

B Religione degli Egizi.

C Religione dei Romani.

Greci Islam

4 Scrivi la definizione delle seguenti espressioni.

a. Potere temporale:

b. Potere spirituale:

5 Collega con una freccia il tipo di religione al suo significato.

a. Religioni naturali

b. Religioni rivelate

c. Religioni monoteiste

d. Religioni politeiste

1. Quando è l’essere umano che crea la religione.

2. Quando si crede in tante divinità.

3. Quando si crede in un solo Dio.

4. Quando è il dio che si rivela.

6 Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

a. Il senso religioso si è manifestato già nei primi ominidi del Paleolitico. V F

b. Le Veneri rappresentavano la fecondità. V F

c. Il Pantheon è un luogo di culto. V F

d. Le pitture nelle pareti delle caverne avevano solo funzione di abbellimento. V F

e. Le sepolture dei popoli del Paleolitico fanno pensare a un’idea dell’aldilà. V F

f. Le divinità delle antiche civiltà erano solo antropomorfe. V F

g. La vita delle divinità era spesso simile a quella degli esseri umani. V F

7 Per ogni elemento che fa parte della struttura di una religione fai un esempio tratto dalle religioni antiche che hai studiato.

a. Divinità: .............................................................................

b. Luoghi di culto:

c. Persone sacre: ...............................................................

d. Miti:

8 Qual è il ruolo condiviso da ebrei, cristiani e musulmani rispetto al Dio unico e rivelato?

A Essi riconoscono lo stesso Dio, che ha guidato il popolo ebraico dall’Egitto alla Terra Promessa.

B Ciascuna religione ha il suo dio unico e separato, con storie e insegnamenti distinti.

C Il Dio condiviso è stato rivelato solo ai cristiani attraverso Gesù Cristo.

9 Che cosa hanno in comune l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam?

A Hanno lo stesso luogo di culto.

B Sono nate nello stesso momento.

C Sono religioni rivelate.

Nel corso dell’Unità hai letto diverse citazioni (in alto nelle pagine di destra). Scegli quella che più ti ha colpito e riscrivila qui, poi esprimi la tua opinione.

Quanto condividi questa affermazione da 0 a 10? Colora la barra e motiva la tua risposta.

Perché:

A volte tendiamo a giudicare le altre persone, credendo di conoscere a sufficienza ogni situazione. Questa convinzione, però, spesso ci porta a trarre conclusioni affrettate, sottovalutando la complessità delle esperienze altrui. In realtà, infatti, nessuno di noi può conoscere appieno la vita di un’altra persona e le ragioni dietro le sue scelte; è molto importante, invece, provare a costruire relazioni sane e positive. In questo laboratorio approfondiremo questo tema, prendendo in esame il «bene-dire» inteso come la capacità di parlare bene di qualcuno.

1 Rifletti sull’effetto che fa sapere che qualcuno parla bene di te, quindi rappresenta graficamente le tue emozioni utilizzando parole chiave, disegni, colori e tutto ciò che ritieni utile per esprimerti meglio.

TI SBLOCCO UN RICORDO

Ti ricordi di quella volta in cui hai parlato male di qualcuno? Perché lo hai fatto? Ripensandoci ora, come ti senti al riguardo? Confrontati con il tuo compagno o la tua compagna di banco ed esprimete le vostre sensazioni.

2 Leggi la frase riportata di seguito, poi elabora una tua personale riflessione a riguardo.

Parlare male significa usare parole che avvelenano e rovinano l’idea che abbiamo di una persona. Di solito si parla male di una persona che non è presente e che, se dovesse ascoltare, certamente rimarrebbe ferita.

Secondo me

3 La società che ci circonda è molto competitiva e giudicante e l’utilizzo irresponsabile dei social ne è un esempio. Svolgendo la seguente attività, avrete modo di osservare e riflettere sulla facilità con cui molte persone gettano fango sugli altri, in particolare attraverso i social.

STEP 1 - Dividetevi in gruppi di tre o quattro persone e cercate su internet o su giornali selezionati dall’insegnante notizie attuali o esempi di vita quotidiana in cui si assiste alla distruzione di una persona attraverso i social. Potete usare come parole chiave «casi di cyberbullismo».

Materiali:

• tablet o computer con collegamento a internet

• giornali selezionati dall’insegnante o forniti dalla classe dopo attenta ricerca

STEP 2 - Condividete e confrontate gli episodi trovati da ciascun gruppo e avviate una riflessione di classe, cercando di capire quali sono le cause che portano le persone a giudicarne altre e a comportarsi in un certo modo (paura? ignoranza? superbia? interessi personali? ricerca di approvazione?).

STEP 3 - Scegliete insieme una notizia che vi ha colpito particolarmente. Provate ora, singolarmente, a mettervi nei panni della vittima dell’episodio scelto e scrivete su dei bigliettini anonimi come vi sentireste al suo posto. Riponete tutti i bigliettini all’interno di una scatola.

STEP 4 - L’insegnante estrarrà i bigliettini dalla scatola e li leggerà ad alta voce, uno alla volta. C’è un’emozione che prevale? Se sì, quale?

In questa Unità esploreremo il valore del patto, dell’Alleanza e della fiducia attraverso le storie dei personaggi biblici che costituiscono il popolo eletto, al quale Dio si è rivelato. La scoperta delle loro esperienze ci consentirà di cogliere come questi principi permettano di superare l’invidia, un sentimento che spesso genera divisioni e infelicità, offrendoci preziose lezioni per la nostra vita quotidiana.