Francesco Furci – Elisabetta Pozzi

Techno pass

· Didattica per competenze

· Compiti di realtà

· Flipped classroom · CLIL

· Educazione civica e ambientale

· Agenda 2030

IL TUO LIBRO DIGITALE

Strumenti per la didattica personalizzata, individualizzata, inclusiva, per la lezione in classe con la LIM e il ripasso a casa.

Il tuo libro si arricchisce di video di approfondimento, video lezioni, video tutorial, laboratori di ascolto, lettura dei testi, canzoni, mappe ed esercizi interattivi, audio CLIL in lingua inglese e tanto altro ancora. Puoi ascoltare l'audiolibro completo, letto da speaker professionisti, modificare il carattere dei testi, utilizzare il dizionario interattivo e la traduzione multilingue.

RAFFAELLO PLAYER

Per accedere ai contenuti e agli strumenti digitali, entra in Raffaello Player (rp.raffaellodigitale.it) o scarica l’applicazione Raffaello Player dal portale www.raffaellodigitale.it, da Google Play o dall’App Store e inserisci il codice di attivazione. Non è richiesta alcuna registrazione.

Personalizza i tuoi contenuti, allega file, crea nuovi documenti e condividili con gli altri. Connessione internet necessaria.

Inquadra e visualizza i contenuti presenti nel libro digitale. Connessione internet necessaria.

REALTÀ AUMENTATA

Installa l'app Raffaello Player e inquadra la pagina.

QR CODE

Inquadra i QR Code direttamente con la fotocamera oppure con un’app a tua scelta.

Collegati al portale www.raffaellodigitale.it per scaricare il materiale digitale extra e richiedere assistenza. Registrati per ricevere gli aggiornamenti del testo digitale.

CODICE DI ATTIVAZIONE

Francesco Furci – Elisabetta Pozzi

Techno pass

TECNOLOGIA

Il corso Technopass

Il volume Tecnologia del corso Technopass spiega e approfondisce gli interventi e le trasformazioni che l’uomo opera nell’ambiente per soddisfare i propri bisogni: materiali, agricoltura, territorio, energia, macchine, mezzi di trasporto e di comunicazione ecc. Il volume è scandito da numerosi momenti di approfondimento (Educazione ambientale, Educazione civica ecc.) e di verifica delle conoscenze (Per l’interrogazione, Verifiche) e delle competenze (Compiti di realtà).

Molta attenzione è posta all’inclusione, attraverso numerose pagine dedicate a tutti gli studenti per fissare i concetti principali, e alla conoscenza della lingua inglese specifica della disciplina (Glossario CLIL, Tech & CLIL).

A disposizione, il volume Domande e risposte per l’interrogazione, per un ripasso dei concetti principali a casa o a scuola.

Ogni Area si apre con un breve testo riassuntivo dei contenuti, una mappa riepilogativa e attività da svolgere in classe e a casa (classe capovolta).

Il volume si apre con un’utile cassetta degli attrezzi che fornisce alcuni concetti chiave per lo studio della disciplina.

Ogni Unità è introdotta da un riassunto per parole chiave.

Le Lezioni sono generalmente sviluppate su due o quattro pagine. Il testo è scandito in brevi paragrafi, con un linguaggio accessibile ma preciso e scientifico, e corredato di immagini, illustrazioni, box, rubriche, tabelle, schemi a blocchi, utili per chiarire o approfondire gli argomenti analizzati.

Il testo è completato da box che consentono di creare un collegamento tra passato, presente e futuro delle nuove tecnologie (Ieri –Oggi – Domani), che affrontano temi legati all’ambiente, all’ecologia, alla sostenibilità e al riciclo (Educazione ambientale), che offrono spunti di riflessione di cittadinanza (Educazione civica).

Pagine e box di Educazione ambientale affrontano i temi legati all’ambiente, all’ecologia, alla sostenibilità e al riciclo, per far sviluppare una maggiore consapevolezza circa le problematiche attuali.

Alla fine di ogni Lezione alcune domande consentono di effettuare un rapido ripasso dei concetti appresi. I termini specifici della disciplina sono tradotti in inglese (CLIL).

Sono presenti molti riferimenti agli obiettivi dell’Agenda 2030: sono indicati dall’apposita icona in alcune Lezioni e in apertura di Area. Inoltre, al termine di alcune Unità sono presenti spunti di riflessione collegati agli obiettivi dell’Agenda 2030.

Le pagine In primo piano analizzano processi produttivi o elementi importanti della disciplina con grandi tavole illustrate ricche di particolari e dettagli.

Le Sintesi riassumono i concetti chiave affrontati nell’Unità. Sono stampate con un carattere ad alta leggibilità e corredate di audiolettura. In allegato anche le mappe concettuali dell’Unità. In alto nella pagina, un rimando al volume Domande e risposte per l’interrogazione, per il ripasso dei concetti principali.

Le Verifiche permettono di accertare le conoscenze acquisite nelle singole Lezioni dell’Unità. Tutti gli esercizi si possono eseguire anche al computer, con autocorrezione.

Tech & CLIL sono attività in inglese per favorire un percorso CLIL.

Al termine di ogni Unità sono presenti spunti per sviluppare le competenze tramite attività da svolgere in gruppo, al computer oppure per approfondire alcuni temi legati all’Agenda 2030.

Al termine di ogni Area sono approfonditi alcuni temi della disciplina in chiave di Educazione civica, con attività per sviluppare buone pratiche cooperative di senso civico.

Alcune attività si possono svolgere utilizzando i dispositivi elettronici personali (Kahoot!).

È inoltre possibile esercitare le competenze attraverso alcuni Compiti di realtà, articolati e trasversali, raccolti in fondo al volume.

La didattica inclusiva

Technopass è un corso pensato per garantire a tutti il diritto all’apprendimento attraverso molti strumenti specifici per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali ma rivolti a tutti, in maniera inclusiva.

La mappa concettuale (in digitale) permette di ripassare e di riorganizzare le idee

I testi sono organizzati in modo schematico ed essenziale

Le parole chiave sono evidenziate

Il libro digitale offre inoltre ulteriori strumenti per favorire l’inclusività.

• Audiobook Lettura integrale dei contenuti. Lettura lenta e scandita, adatta per studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, delle pagine di didattica inclusiva.

• Alta leggibilità Visualizzazione del libro adattabile a ogni esigenza, grazie al formato ePub che permette di modificare il colore, lo sfondo e anche il carattere del testo (con la possibilità di scegliere anche la font leggimi, appositamente studiata per i DSA).

• Traduzione automatica È possibile selezionare parole e porzioni di testo e tradurle in altre lingue.

• Dizionario Utile per la comprensione delle parole e l’espansione del lessico.

Volume semplificato È disponibile il volume con lezioni semplificate, font ad alta leggibilità, audiolettura integrale, mappe concettuali ed esercizi semplificati, oltre a un glossario multilingue della disciplina.

Le risorse digitali

Technopass si sviluppa sul libro digitale: la versione multimediale, interattiva e aperta dell’opera che offre numerosi contenuti digitali integrativi al corso cartaceo.

Video

Filmati di approfondimento, utili anche per la flipped classroom, e video mappa di Area con commento audio.

Contenuti interattivi

Esercizi interattivi di diverse tipologie, con autocorrezione.

Galleria immagini

Galleria fotografica per un approccio visuale ai contenuti.

Learning object

Attività interattive e autocorrettive realizzate con le illustrazioni presenti nel volume.

Inquadra il QR Code con una fotocamera oppure con un’app a tua scelta: visualizzerai i contenuti presenti nel libro digitale.

Le attività indicate con l’icona Kahoot! permettono di utilizzare i dispositivi elettronici personali dello studente durante l’attività didattica in classe in maniera sicura, coinvolgente e collaborativa. B.Y.O.D. (Bring Your Own Device)

Risorse aggiuntive

Approfondimenti, ulteriori informazioni e curiosità relativi agli argomenti trattati.

Mappa

Mappa concettuale dell’Unità.

Tramite questo tasto potrai vedere le risorse legate alla pagina e quelle di tutto il volume. Risorse digitali

1 Clicca sull’icona Kahoot! Scarica l’app Kahoot! sul tuo dispositivo

2 Condividi il PIN con gli studenti Inserisci il PIN

3 Avvia l’attività Rispondi correttamente

La strumentazione

Il libro digitale è concepito per essere utilizzato in classe con la LIM e a casa dallo studente: è ricco di strumenti che permettono la creazione e la personalizzazione dei contenuti.

Alta leggibilità

È possibile aumentare la dimensione del testo e modificare il font (tra cui leggimi © Sinnos editrice, appositamente studiato per i DSA).

È possibile attivare la traduzione in altre lingue di tutto il testo o di alcune parti.

È possibile attivare il dizionario di italiano.

È ricco di contenuti digitali integrativi.

È dotato di una ricca strumentazione per la scrittura e per la consultazione.

Offre la possibilità di creare documenti, come presentazioni, linee del tempo e mappe concettuali, e condividere tutto il materiale con la classe.

13. Fibre chimiche

Le fibre tessili artificiali

Le fibre artificiali sono ottenute dalla trasformazione di materie prime naturali di origine organica. Si possono produrre fibre tessili a partire da proteine animali e vegetali, ricavate dai semi di molte piante, come la soia, l’arachide, il granoturco, il cotone e la canapa, oppure dalla caseina del latte, da cui si ricava il lanital, inattaccabile dalle tarme ma ormai fuori commercio. Dalla trasformazione chimica della cellulosa (legno, linters del cotone) si ottiene il Rayon, una fibra artificiale usata per la tessitura. A seconda della lavorazione e della materia prima utilizzata, si distinguono vari tipi di filati di Rayon: viscosa, cuprammonio, acetato.

Mappa concettuale Linea temporale

Audiobook

Ogni testo è stato letto, in tutte le sue parti, da speaker professionisti. Alcune parti sono facilitate, cioè sono audioletture lente e scandite per studenti con BES.

La realtà aumentata permette di attivare i contenuti digitali tramite il proprio device.

È possibile aggiungere dei collegamenti a risorse multimediali esterne al libro (documenti, immagini, video, audio, web link).

Collegandoti all’indirizzo raff.link/libro-digitale troverai la descrizione dettagliata di tutti gli strumenti.

Concetti chiave

Legno

46.

49.

2 Settore agroalimentare

53.

54.

55. Un edificio speciale: la casa

56. Impianti

57.

58. La domotica

59. La bioarchitettura

60.

Territorio

14

74.

75.

78.

nergia ed elettricità

Energie rinnovabili 218

81.

82.

83.

84.

16 Macchine e motori

Mezzi di trasporto

Veicoli spaziali

Compiti di realtà

1. Tecnologia e materia

Dalla scienza alla tecnologia

L’uomo è da sempre stato un attento osservatore dei fenomeni che avvengono in natura e a questi ha sempre cercato di dare una spiegazione, interrogandosi di continuo sul perché avvengano determinati fenomeni. A dare delle risposte ci pensa puntuale la scienza, il cui termine significa appunto «conoscenza», che, con metodi rigorosi e scientifici, cerca sempre una risposta in modo oggettivo, misurabile e ripetibile. La scienza verifica un’ipotesi relativa a un fenomeno il cui risultato deve essere messo a disposizione di tutti; inoltre non entra mai nel merito etico di una ricerca giudicandola giusta o sbagliata, ma definisce se ciò che è stato osservato è vero o falso.

La tecnologia, invece, ha il compito di trovare soluzioni innovative per la produzione di dispositivi e di sistemi necessari per molteplici applicazioni: comunicare, curare le persone in modo efficace, spostarsi nel minor tempo possibile, migliorare la produzione industriale con nuovi materiali e macchine appropriate ecc. Possiamo quindi dire che scienza e tecnologia, pur essendo due discipline ben distinte, lavorano insieme per rendere le condizioni di vita migliori per tutti.

Studiare tecnologia

La tecnologia è la disciplina finalizzata alla progettazione e alla realizzazione di oggetti e macchinari utili alla vita dell’uomo.

Lo studio della tecnologia è molto importante perché aiuta a capire come l’uomo, facendo uso del sapere e del saper fare, riesca a realizzare tutto ciò che è necessario per le proprie esigenze quotidiane. Lo studio di questa disciplina permette anche di avere una visione più ampia e rispettosa nei confronti di ciò che la natura offre: da lei attingiamo le materie prime indispensabili per ottenere, con adeguate trasformazioni, prodotti di vario genere. L’evoluzione della tecnologia è frutto dell’incontro di saperi e discipline differenti: agricoltura, comunicazione, medicina, produzione energetica, informazione e trasporti sono solo alcuni dei settori dove il progresso tecnologico è costantemente presente e offre sicurezza, affidabilità e competitività.

Il progresso si basa sull’innovazione che introduce di continuo nuove tecnologie, permettendo di ottimizzare il tempo e i costi a favore di una maggiore crescita economica e sociale. In questi ultimi anni si sono fatte scelte più consapevoli delle materie prime, in base alla loro disponibilità e in favore della tutela dell’ambiente evitando, dove possibile, metodi estrattivi e produttivi che causino danni al suolo, all’acqua, all’aria e alla salute dell’uomo.

Studiare tecnologia vuol dire, pertanto, avere una maggiore consapevolezza di tutto ciò che avviene intorno a noi e scoprire cosa si nasconde dietro ai beni e ai servizi offerti ogni giorno alla collettività.

Materia prima

Qualunque forma di materia disponibile in natura dalla quale è possibile ricavare dei prodotti o dei semilavorati (minerali, alberi, vegetali, petrolio ecc.).

La materia

Con la formazione della Terra, avvenuta oltre 4 miliardi di anni fa, ha avuto inizio una lenta trasformazione chimico-fisica degli elementi che la costituivano e che hanno dato luogo alla materia, parola che deriva dal latino mater che significa madre, cioè l’origine di ogni cosa.

La concentrazione di molti elementi chimici, la presenza di elevate temperature e forti pressioni interne portarono alla formazione, per esempio, dei minerali di cui l’uomo si serve per ottenere alcune materie prime indispensabili per le proprie necessità. Ferro, oro, argento, uranio, sabbia, granito, argilla e migliaia di altri elementi sono utilizzati ogni giorno nella produzione industriale. La materia viene manipolata e trasformata dall’uomo con l’utilizzo di tecniche e tecnologie avanzatissime per ricavare nuovi prodotti, o per migliorare quelli già esistenti.

Gli elementi presenti sulla Terra, come l’aria, l’acqua, gli animali, i vegetali e i minerali, sono tutti costituiti da materia, che ha la proprietà di occupare uno spazio con una massa e un volume.

La materia è costituita da un insieme di particelle legate tra loro, le molecole, che a loro volta sono formate da un raggruppamento di altri elementi invisibili a occhio nudo, gli atomi.

A seconda della forza che tiene unite le molecole, la materia può assumere diverse forme:

• stato solido, per esempio legno, vetro, metalli, plastica ecc.;

• stato liquido, per esempio acqua, petrolio, bevande ecc.;

• stato aeriforme, per esempio ossigeno, anidride carbonica, gas metano ecc.

Materia e chimica

La chimica è la scienza che studia la composizione e le proprietà della materia esistente in tutte le sue forme. È grazie alla chimica che l’uomo, attraverso processi di trasformazione, può creare materiali innovativi utili per il progresso tecnologico. Nel quotidiano, tutti noi dipendiamo costantemente da questa disciplina. Infatti, la nostra vita procede per reazioni chimiche: i prodotti di cui ci circondiamo ogni giorno come cibo, acqua, medicine, materie plastiche, carta, metalli, vetro, combustibili, concimi, detersivi sono solo alcuni degli elementi alla cui base troviamo, come artefice, la chimica.

I principali materiali usati dall’industria si ottengono legando tra loro atomi o molecole di varia natura con modalità differenti.

PER L’INTERROGAZIONE

1. Perché è importante lo studio della tecnologia?

2. Su che cosa si basa il progresso tecnologico?

3. Da cosa è costituita la materia?

4. In quali stati si può trovare la materia?

EDUCAZIONE AMBIENTALE

La chimica verde

Un notevole contributo viene oggi offerto dalla Green Chemistry (chimica verde) il cui impegno è finalizzato a ottenere prodotti e processi che mirano a rispettare l’ambiente e la salute dell’uomo.

Questo tipo di approccio etico punta anche al risparmio energetico attraverso la creazione di materiali biodegradabili o con processi di riciclo più sostenibili.

CONCETTI CHIAVE

2. Risorse naturali e materiali

Le risorse naturali

L’uomo, dopo aver osservato che alcuni elementi presenti in natura potevano essere trasformati in materiali utili per la sua sopravvivenza, cercò di scoprirne di nuovi per migliorare sempre più le proprie condizioni di vita. Inizialmente non fu un’impresa facile, sia a causa della mancanza di strumenti e conoscenze appropriate, sia perché tali materie erano disseminate in punti diversi e spesso poco accessibili del pianeta. In seguito, però, grazie alla tecnologia e al contributo degli studi geologici e di speciali mezzi di ricerca, come aerei e sonde spaziali, è divenuto possibile conoscere l’ubicazione di molti giacimenti di risorse, che hanno determinato lo sviluppo della produzione industriale attuale.

L’attività di estrazione del carbone ha un forte impatto sull’ambiente.

Scarti che diventano risorse

La necessità di sviluppare nuove tecnologie per salvaguardare le risorse disponibili ha portato, e porterà sempre di più, al recupero degli scarti di molti materiali. Si considerano oggi risorse, per esempio, gli scarti delle attività agricole che, grazie alle tecnologie esistenti, vengono utilizzati per ottenere nuove materie prime da utilizzare in moltissimi settori. Non è escluso che la ricerca e il progresso tecnologico renderanno possibile anche lo sfruttamento futuro di risorse al momento impossibili da recuperare.

Geologico

Relativo alla geologia, la scienza che studia la storia, la costituzione e la struttura della crosta terrestre.

Le nuove ricerche e le accurate osservazioni del suolo hanno però anche rivelato, purtroppo, che i giacimenti di alcune materie prime stanno esaurendo le loro scorte a causa delle incessanti estrazioni: in un futuro prossimo sarà pertanto necessario sviluppare nuove tecnologie per poterle salvaguardare.

Risorse e riserve

Le risorse sono tutti gli elementi presenti nell’ambiente naturale che vengono usati dall’uomo per soddisfare i propri bisogni come, per esempio, i minerali, il petrolio, l’acqua, le piante, i prodotti dell’agricoltura, i prodotti ittici e quelli dell’allevamento e così via.

Le riserve sono costituite dall’insieme delle risorse effettivamente disponibili e di cui si conosce l’esatta collocazione, i cui giacimenti sono economicamente sfruttabili oggi e negli anni futuri grazie alle tecnologie a disposizione dell’uomo. Le risorse si possono classificare secondo due aspetti:

RISORSE

Secondo la loro origine

• Ambientali come acqua, Sole, vento…

• Minerarie come metalli, materie inorganiche…

• Biologiche come prodotti agricoli, materie organiche...

• Energetiche, ciò che permette di ottenere energia (fonti), come legno, petrolio, Sole, uranio, carbone…

Secondo la loro disponibilità

• Esauribili o non rinnovabili, la cui riserva è destinata a estinguersi a causa del continuo utilizzo, delle condizioni irripetibili e dei tempi lunghi necessari per la loro ricostituzione: minerali, combustibili fossili…

• Rinnovabili, la cui riserva è quasi infinita o può essere comunque ricostituita in tempi brevi: acqua, Sole, prodotti della Terra…

Dalla materia ai materiali

Ogni volta che l’uomo vuole produrre un oggetto ha bisogno di un materiale da cui partire: le risorse naturali vengono allora in suo aiuto offrendosi, direttamente o indirettamente, per i suoi scopi. Alcune epoche storiche devono il loro nome proprio ai materiali scoperti e usati in quel determinato periodo (età della pietra, età del bronzo…).

Si definisce materiale qualunque elemento fisico prelevato dall’ambiente naturale e impiegato dall’uomo per ottenere prodotti utili a soddisfare i propri bisogni.

In relazione all’origine dei materiali si può compiere una netta distinzione tra:

• materiali naturali, cioè quelli impiegati senza eccessive trasformazioni o sottoposti a minime lavorazioni finalizzate al loro impiego (acqua, pietra, legno, gas naturale ecc.);

• materiali naturali trasformati, quelli la cui materia prima si trova in natura ma necessita di processi industriali per ottenere i prodotti utili all’uomo (truciolato, vetro, ferro, carta ecc.);

• materiali artificiali, ottenuti da miscele di materie prime sottoposte a specifici processi industriali, trasformati con lo scopo di avere determinate prestazioni (conglomerati, gomme, plastica ecc.).

I materiali naturali, a loro volta, sono classificati in:

• materiali organici, ovvero di origine animale o vegetale, che si ricavano da organismi viventi in grado di riprodursi (legno, paglia, cotone, caucciù, sughero ecc.);

• materiali inorganici, ovvero di origine minerale, cioè composti naturali non in grado di riprodursi che si trovano sulla crosta terrestre (oro, argento, ferro, marmo, diamanti, sabbia ecc.).

PER L’INTERROGAZIONE

1. Perché alcuni giacimenti di materie prime si stanno esaurendo?

2. Come sono classificate le risorse?

3. Qual è la definizione di materiale?

4. Qual è la differenza tra materiale organico e inorganico?

Il legno è un materiale organico molto utilizzato dall’uomo.

I primi materiali

I primi materiali conosciuti e usati dall’uomo, in ordine di necessità, furono il legno e la pietra, perché erano immediatamente disponibili e facilmente reperibili. Seguirono l’argilla, le fibre tessili, i metalli e tanti altri materiali. Con il passare del tempo e con le nuove scoperte, l’uomo imparò a trasformare i materiali naturali in prodotti aventi caratteristiche diverse da quelle di origine. Primo tra tutti fu il vaso di ceramica, ottenuto con la cottura dell’argilla, poi fu la volta del vetro, che si ricava dalla lavorazione della silice

Roccia sedimentaria utilizzata nella realizzazione della ceramica e dei laterizi.

Silice

Minerale diffuso sulla crosta terrestre, utilizzato nella produzione del vetro.

3. Le proprietà dei materiali

Scegliere i materiali

La scelta di un materiale per produrre un bene è determinata dalla conoscenza di una o più sue proprietà perché non tutti i materiali sono uguali e, soprattutto, non tutti presentano le medesime caratteristiche. È necessario quindi conoscere la funzione che dovrà svolgere il prodotto e le sollecitazioni cui verrà sottoposto per poter scegliere il materiale più idoneo. Molto spesso, per ottenere materiali idonei a più scopi, vengono uniti più elementi: nell’acciaio, per esempio, una percentuale di carbonio unita al ferro ne influenza molto la durezza. O ancora, modificando la quantità di collante nel processo produttivo della carta, ne consegue una variazione dell’assorbimento finale dell’inchiostro; aggiungendo del piombo alla miscela di preparazione del vetro si ottiene una maggiore durezza e una migliore trasparenza, e così via Le proprietà dei materiali si suddividono in fisico-chimiche, meccaniche e tecnologiche.

Proprietà fisico-chimiche

Le proprietà fisico-chimiche sono proprie degli elementi che costituiscono i singoli materiali, ovvero si riferiscono alle caratteristiche generali della materia stessa. Le proprietà fisiche non alterano la composizione della materia, ma agiscono sulla forma e sul volume; quelle chimiche invece cambiano la composizione della sostanza. Le principali sono:

• conducibilità termica ed elettrica, la capacità di trasmettere calore o elettricità;

• resistenza all’ossidazione e alla corrosione, cioè al deterioramento dovuto ad agenti esterni;

• peso specifico, il rapporto tra il peso e il volume di un corpo;

• colore, la sensazione che dà all’occhio la luce riflessa dai corpi;

• temperatura di fusione, alla quale una sostanza passa dallo stato solido a quello liquido;

• dilatazione termica, la variazione del volume di una sostanza dovuta alla temperatura;

• igroscopicità o impermeabilità, la capacità o meno di una sostanza di assorbire acqua e umidità.

Igroscopicità. Temperatura di fusione.

Scheda 3

Proprietà meccaniche

Le proprietà meccaniche si riferiscono al comportamento dei materiali

Compressione.

Proprietà tecnologiche

Le proprietà tecnologiche riguardano i materiali sottoposti a qualsiasi tipo di lavorazione e consistono nell’attitudine a lasciarsi modellare per ottenere una determinata forma finale. Le principali sono:

• malleabilità, la proprietà di un materiale di poter essere ridotto in lamine e lastre sottili;

• duttilità, la proprietà di un materiale di poter essere ridotto in fili;

• plasticità, la capacità di un materiale di cambiare forma in maniera definitiva;

• temprabilità, la capacità di acquistare maggiore resistenza attraverso la tempra, che consiste nel riscaldamento e nell’immediato raffreddamento del materiale;

• fusibilità, la proprietà di un materiale di fondere a determinate temperature;

• saldabilità, la capacità di un materiale di essere unito con altri costituendo un unico nuovo pezzo.

PER L’INTERROGAZIONE

1. Quali sono le proprietà dei materiali?

2. Che cosa sono le proprietà fisicochimiche?

3. A cosa fanno riferimento le proprietà meccaniche?

4. Che cosa sono le proprietà tecnologiche?

CONCETTI CHIAVE

4. Settori economici e industria

Dagli utensili in pietra alla robotica

La tecnologia fa parte a tutti gli effetti della cultura umana e, al pari di quest’ultima, si trasforma continuamente. L’arte di levigare gli utensili di legno e di pietra è stata tra le prime attività dell’uomo: questo modo di realizzare i primi rudimentali strumenti, che servivano per la caccia, era l’inizio di un processo tecnologico. In un primo tempo i manufatti si tramandavano così com’erano di padre in figlio. Successivamente prevalse la regola della modificazione: i prodotti tecnologici del passato erano presi come modelli da riprodurre, ma ogni volta si attuava una rigida selezione per stabilire quali servivano ancora e per scartare quelli di cui non si avvertiva più il bisogno. Ogni generazione proponeva così variazioni e innovazioni. Si cominciava a parlare, cioè, di trasformazioni tecnologiche. Comparve ben presto il concetto di accelerazione, ossia cambiamento continuo. L’accelerazione, associata alle scoperte scientifiche e all’industrializzazione con le sue macchine, si velocizzò ulteriormente sotto la forte spinta del computer, che negli ultimi decenni ha modificato l’organizzazione della società e del mercato. Il cammino tecnologico è continuato e continua ancora giungendo fino alla robotica che, in virtù della sua natura interdisciplinare, trova applicazione in molteplici contesti come quello medico (biorobotica), domestico (domotica), spaziale e industriale.

I settori economici

Ogni processo produttivo si lega inevitabilmente a quelli che l’economia definisce settori economici, ovvero la suddivisione delle attività produttive secondo caratteristiche comuni. In base a questa classificazione i settori sono distinti in primario, secondario, terziario e terziario avanzato

SETTORI ECONOMICI

Primario

Tutte le attività lavorative svolte per ottenere i beni primari indispensabili per la vita dell’uomo. Comprende l’agricoltura, la silvicoltura (coltivazione dei boschi per ricavarne legname), la zootecnia (allevamento del bestiame), la pesca e le attività estrattive (minerali, risorse energetiche).

Secondario

Tutte le attività lavorative finalizzate alla trasformazione delle materie prime in prodotti semilavorati o prodotti finiti. È strettamente legato al settore primario, poiché non avrebbe motivo di esistere se non vi fossero le materie prime da trasformare. Comprende l’industria e l’artigianato.

Terziario

Dai primi rudimentali strumenti per la caccia si arriva a oggetti microscopici dalle incredibili caratteristiche tecnologiche, grazie alle continue trasformazioni tecnologiche.

Tutte le attività finalizzate alla vendita dei beni prodotti e alla fornitura dei vari servizi, inclusi quelli di pubblica utilità. Questi servizi possono essere destinati alla vendita (per esempio i trasporti, il commercio, l’attività bancaria e assicurativa, il turismo), oppure non destinati alla vendita e generalmente a carico dell’Amministrazione Pubblica (per esempio la giustizia, la sanità, la sicurezza, l’istruzione).

È un settore di ultima generazione, definito anche quaternario, al quale appartengono le attività di ricerca scientifica e di sviluppo di programmi informatici, capaci di gestire le macchine per la produzione e che offrono un valido supporto nella gestione amministrativa delle società avanzate.

L’industria

L’industria è un complesso sistema di lavoratori e macchinari che, attraverso l’impiego di risorse naturali, finanziarie e tecniche, trasforma le materie prime in semilavorati e prodotti finiti destinati al consumo.

L’industria fornisce alla società prodotti di massa con l’aiuto di sistemi sempre più efficienti che sostituiscono, e in alcuni casi eliminano del tutto, il lavoro manuale. Talvolta, infatti, il compito dell’uomo all’interno di alcune tipologie di industria è divenuto unicamente quello di controllare che tutti i processi si svolgano secondo precisi e stabiliti schemi di lavorazione.

Ogni industria, operante all’interno di differenti settori produttivi, è organizzata con strutture e modalità di lavoro proprie, ma alla base c’è quasi sempre la ricerca di metodi di produzione e di tecnologie innovative necessarie per poter competere all’interno del mercato. La robotizzazione e la computerizzazione caratterizzano oggi molti

cicli produttivi: grazie a macchinari sempre più innovativi ogni prodotto viene controllato più volte e può uscire dall’industria solamente se non presenta imperfezioni. L’industria fa parte del settore secondario ma, come molte altre attività produttive, è connessa ad altri settori economici: reperisce le materie prime grazie alle attività svolte nell’ambito dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’estrazione dei minerali ecc., e utilizza servizi offerti dai settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, del commercio, della finanza ecc.

Gli impianti industriali

Gli impianti industriali sono costituiti dall’insieme di macchine, strumenti e servizi organizzati in uno o più spazi con lo scopo di permettere la messa in opera delle diverse fasi di un ciclo produttivo. Eseguono cioè il ciclo tecnologico del prodotto, ossia la sequenza delle attività necessarie per passare dalle materie prime ai prodotti finiti.

Ogni impianto ha una specifica capacità produttiva, ossia ha la possibilità teorica di produrre un certo numero di pezzi in una precisa unità di tempo.

Gli impianti industriali possono essere organizzati secondo due tipi di processi:

• processo di tipo continuo, che svolge un solo ciclo di lavorazione fornendo una sola varietà di prodotto; si basa generalmente sulla catena di montaggio, ossia la disposizione dei macchinari nell’ordine in cui si svolgono le fasi di lavorazione;

• processo di tipo intermittente, che svolge in modo alterno cicli di lavorazione diversi per ottenere differenti varietà di prodotti; le macchine uguali o simili sono riunite in reparti specializzati indipendentemente dall’ordine delle fasi di lavorazione previste.

Prodotti di massa

Prodotti industriali realizzati in grandi quantità e in serie, cioè tutti identici tra loro, in modo da soddisfare un alto numero di consumatori. Mercato Il complesso degli scambi economici.

L’ARTIGIANATO

L’artigiano è un imprenditore che esercita un’attività manuale non di serie, con l’utilizzo di appositi macchinari, lavorando da solo o con la collaborazione di familiari o di pochi operai.

Nel nostro Paese, l’attività artigianale ha sempre avuto un ruolo economico importante anche per l’offerta di posti di lavoro, legandosi ad attività diversificate come l’edilizia, i trasporti e molte altre (falegnami, imbianchini, idraulici, fabbri, meccanici, parrucchieri, sarti ecc.).

PER L’INTERROGAZIONE

1. Quali sono le principali attività che fanno parte del settore primario?

2. Che differenza c’è tra settore terziario e terziario avanzato?

3. Che cos’è la capacità produttiva di un impianto?

4. Come possono essere organizzati i processi industriali?

5. Ciclo produttivo e sostenibilità

Il ciclo produttivo industriale

Per dare vita a un processo industriale occorrono materiali offerti dalla natura: questi dovranno essere facilmente lavorabili e, soprattutto, economicamente convenienti da trasformare. Le risorse naturali che entrano nell’industria per essere immesse in un ciclo produttivo vengono chiamate materie prime. Esse subiscono una serie di trasformazioni che cambiano le loro caratteristiche rendendole adatte alle successive fasi del ciclo, divengono cioè materiali semilavorati. I semilavorati devono poi essere sottoposti a ulteriori lavorazioni, al termine delle quali diventano dei prodotti finiti pronti per la commercializzazione. Ogni prodotto è utilizzato dalle persone per un certo periodo di tempo, breve o lungo a seconda delle caratteristiche dell’oggetto stesso: questa fase viene chiamata consumo Quando il prodotto ha soddisfatto il bisogno per cui è stato realizzato, cioè quando è stato consumato, si trasforma in rifiuto e deve essere eliminato: si parla in questo caso di dismissione. Facciamo un esempio per illustrare il ciclo produttivo industriale.

Materie prime

Il cotone è una risorsa naturale adatta alla produzione industriale.

Prodotti semilavorati

Subisce una prima lavorazione che lo trasforma in filato, cioè in un semilavorato, e diventa una materia prima per il settore tessile. Il filato viene successivamente lavorato per ottenere un tessuto, ovvero un altro semilavorato.

Prodotti finiti

Saranno le successive lavorazioni a trasformarlo in un prodotto finito, per esempio in una T-shirt, pronta a soddisfare i desideri dei consumatori finali.

Consumo

Il prodotto ottenuto, la T-shirt, viene utilizzato.

Economia circolare: un ciclo industriale sostenibile

Nel momento in cui la T-shirt sarà consumata o rovinata, verrà dismessa. Dismissione

Nel corso dei millenni, l’uomo ha sempre utilizzato quanto trovava in natura per la propria sopravvivenza, senza mai preoccuparsi della gestione dei rifiuti che produceva. Era la natura stessa che provvedeva, in un tempo breve, a riutilizzare i rifiuti come parte integrante di un ciclo biologico. Ogni forma di rifiuto diveniva una risorsa indispensabile per altri esseri viventi: la nascita, la crescita, la morte e la trasformazione erano alla base di quello che si definisce ciclo naturale chiuso, ossia materia che si trasforma in altra materia. Con il tempo, però, le scoperte della chimica e il progredire della tecnologia hanno contribuito alla produzione di materiali sintetici che hanno apportato vantaggi nella vita quotidiana, ma i cui scarti non si sono mostrati adatti a essere smaltiti dalla natura: sono risultati cioè non biodegradabili. L’uomo ha interrotto il virtuoso ciclo naturale chiuso per dare vita a un ciclo aperto caratterizzato dall’estrazione delle materie prime, dalla loro trasformazione in prodotti e successivamente in rifiuti.

Lo smaltimento dei beni dismessi, pian piano ha portato con sé squilibri ambientali, con ripercussioni anche sulla salute dell’uomo. A queste problematiche si è aggiunta la consapevolezza di una progressiva diminuzione della disponibilità delle risorse naturali. Tutto ciò ha portato l’uomo a ripensare alle fasi del ciclo industriale tradizionale e a introdurre, anche se lentamente, un sistema industriale con ciclo chiuso. Esso prevede che il prodotto, dopo il consumo, torni al punto di partenza del ciclo industriale stesso divenendo nuovamente materia prima grazie al riciclo: partendo dalle bottiglie di vetro già utilizzate si possono per esempio ottenere nuove bottiglie di vetro e così via.

Attualmente gli Stati industrializzati stanno adottando sistemi innovativi per un’economia produttiva definita economia circolare, secondo la quale i rifiuti di origine biologica possono rientrare nel ciclo naturale che li reintegra come nutrienti per il terreno, mentre i rifiuti tecnologici sono rivalorizzati come risorsa per ottenere nuove materie prime.

Lo sviluppo sostenibile: l’Agenda 2030

Nell’ultimo secolo ci si è resi conto che la Terra e le sue risorse sono in pericolo e si è pertanto cercato di trovare soluzioni alle diverse problematiche ambientali. Nel 1992 fu redatta la Dichiarazione di Rio, un codice di comportamento in cui sono fissati alcuni princìpi universali da realizzare su scala mondiale, nella quale si parla di sviluppo sostenibile. Il termine sostenibilità dello sviluppo indica una nuova modalità di vita e di progresso che presti maggiore attenzione alle risorse, basandosi sul giusto equilibrio tra crescita economica, inclusione sociale e tutela dell’ambiente Dal 1992 quasi tutti gli Stati del mondo tengono periodicamente incontri per tentare di convogliare i propri sforzi nella direzione di uno sviluppo sostenibile globale. Il 25 settembre 2015, in occasione dell’Assemblea generale dell’ONU, i governi dei 193 Paesi membri hanno presentato e sottoscritto l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, «un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità» volto al rafforzamento della pace universale e allo sradicamento della povertà in tutte le sue forme, prospettando un cambiamento di rotta dell’economia mondiale e spingendo alla collaborazione a livello globale

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si compone di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e 169 target, o traguardi, che sono parte fondante dell’Agenda e dovranno essere raggiunti entro il 2030

All’interno di questo libro troverai molti riferimenti agli obiettivi descritti dall’Agenda 2030: li potrai facilmente identificare grazie all’apposita icona presente all’inizio di alcune Lezioni e in apertura di Area.

In fondo al volume, inoltre, è disponibile una descrizione degli obiettivi dell’Agenda 2030 presenti in questo corso.

Piatti e posate monouso sono oggi prodotti con materiali naturali.

PER L’INTERROGAZIONE

1. Che differenza c’è tra materia prima e semilavorato?

2. Cosa accade a un prodotto dopo il consumo?

3. Che differenza c’è tra ciclo industriale tradizionale e ciclo industriale chiuso?

4. Che cos’è l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile?

6. Rifiuti e smaltimento

Discariche e raccolta differenziata

Con l’industrializzazione le materie prime subiscono profonde modifiche e diversificati processi di lavorazione: si consumano moltissimi nuovi prodotti, ma aumentano di pari passo i rifiuti non biodegradabili.

Il territorio comincia allora a ospitare le prime discariche, ossia ampi territori o cavità naturali che accolgono tutto ciò che viene dismesso. Queste però si rivelano ben presto responsabili dell’inquinamento delle falde acquifere e dell’ambiente. Per arginare il problema vengono introdotte allora delle norme molto rigide per regolamentare la raccolta di rifiuti e per evitare il disperdersi degli inquinanti nel terreno: nascono le discariche controllate, luoghi dove avviene lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani dei quali non è possibile eseguire il riciclaggio.

Purtroppo ancora oggi nel nostro territorio vengono spesso scoperte discariche non controllate o abusive, all’interno delle quali vengono accumulati rifiuti spesso pericolosi, creando gravi problematiche di inquinamento del terreno e rischi per la salute dell’uomo. A quest’ultime si affiancano anche gli abbandoni nell’ambiente di elettrodomestici, pneumatici, mobili e materiali edili.

Fondamentale diviene quindi la raccolta differenziata, che ha come obiettivo il riciclaggio della maggior parte dei rifiuti al fine di salvaguardare l’ambiente e recuperare materie prime le cui riserve tendono pian piano a esaurirsi.

A questo progetto di ecosostenibilità dobbiamo partecipare tutti noi con azioni semplici e responsabili, attivandoci per incrementare il riuso, la riduzione degli scarti e la separazione attenta dei vari materiali per il riciclo, che permetta la successiva trasformazione in materia prima di seconda generazione, ovvero non derivante direttamente dalle risorse naturali.

Falda acquifera

Contiene l’acqua che si raccoglie nel sottosuolo e che torna poi a disposizione dell’uomo per i suoi bisogni. Stoccaggio

Conservazione di materiali in un deposito.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Le quattro R

Molto spesso sentiamo parlare di recupero, di riciclo, di riutilizzo e di riduzione: non sono sinonimi ma termini che si riferiscono a specifiche funzioni di gestione dei rifiuti, con l’obiettivo comune di favorire la sostenibilità ambientale:

• recupero si riferisce a una serie complessa di azioni (raccolta, trasporto, immagazzinamento) finalizzate alla valorizzazione dei rifiuti come risorse;

• riciclaggio indica il riutilizzo delle materie prime che costituiscono il prodotto al termine del suo ciclo di vita e che possono essere impiegate in un nuovo ciclo produttivo; i materiali comunemente sottoposti a riciclo sono i metalli, la carta, il legno, il vetro e parte delle materie plastiche;

• riutilizzo o riuso indica il nuovo utilizzo di prodotti senza che avvenga alcuna lavorazione; i prodotti sono talvolta impiegati con funzioni diverse da quelle originarie (per esempio trasformare una vecchia bottiglia di plastica in un vaso per i fiori);

• riduzione si riferisce alle azioni finalizzate alla riduzione effettiva dei rifiuti, come acquistare prodotti con poco imballaggio, utilizzare per la spesa una borsa in tela o acquistare solo prodotti effettivamente necessari.

I rifiuti

Si definisce rifiuto qualsiasi sostanza, oppure oggetto di scarto, derivante da attività umane o da cicli naturali, eliminato o abbandonato. Generalmente i rifiuti sono distinti in tre categorie principali:

• rifiuti urbani, provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili, oppure posti nei cestini su strade e aree pubbliche o private;

• rifiuti speciali, derivanti da lavorazioni industriali e da attività agricole, commerciali, artigianali; sono compresi i rifiuti ospedalieri, i materiali provenienti da demolizioni e scavi, quelli dai veicoli a motore, i residui di rifiuti solidi e i fanghi derivanti dalla depurazione delle acque;

• rifiuti nocivi, contenenti sostanze tossiche e nocive come, per esempio, amianto, arsenico, mercurio, piombo, solventi, scorie radioattive.

L’isola ecologica

L’isola ecologica, conosciuta anche con il nome di piazzola ecologica o ecocentro, è un’area presente sul territorio comunale nella quale i cittadini e le aziende possono portare i propri rifiuti ingombranti o non smaltiti con il normale sistema di raccolta porta a porta. Strutturalmente l’area è recintata per avere un maggior controllo sullo smaltimento dei rifiuti, suddivisi per frazioni omogenee nei vari cassonetti. Una volta riempiti i cassonetti si procederà al loro invio presso i centri specializzati per l’attività di recupero e trattamento. L’accesso all’area è generalmente ristretto e controllato.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il valore dell’umido

Nella raccolta differenziata l’umido, ovvero l’insieme di scarti alimentari e dei piccoli scarti del giardino, è raccolto in un sacchetto biodegradabile per essere inviato a un centro attrezzato di compostaggio. Da questi scarti si ottiene il compost, una sostanza per fertilizzare il terreno. Bisogna stare attenti a non confondere biodegradabilità e compostaggio:

• i materiali biodegradabili sono quelli che si degradano, in un tempo più o meno lungo, a causa di specifici batteri presenti nell’ambiente e alla fine del processo sono assorbiti direttamente dal terreno;

• il compostaggio è il risultato del processo di decomposizione dovuto all’azione di batteri e animali che avviene, in un tempo molto breve, sulle sostanze vegetali alla fine del loro processo vitale e dal quale si ottiene il compost, un ottimo fertilizzante per l’agricoltura.

I rifiuti ospedalieri vengono trattati con la massima cautela.

PER L’INTERROGAZIONE

1. Che differenza c’è tra discariche controllate e discariche non controllate?

2. Come si classificano i rifiuti?

3. Che differenza c’è tra biodegradabilità e compostaggio?

In ogni Comune italiano sono presenti i contenitori colorati per la raccolta differenziata dei rifiuti da avviare al riciclo: in gran parte dei casi la raccolta avviene col sistema «porta a porta», ovvero a domicilio.

7. Inquinamento

Inquinamento ambientale

L’inquinamento ambientale è inteso come un’alterazione del terreno, dell’aria e dell’acqua le cui cause sono dovute sia a fenomeni naturali che all’attività antropica (dell’uomo).

L’evoluzione dello stile di vita, con scarsa attenzione verso l’ecosostenibilità, ha contribuito enormemente ad aumentare l’inquinamento della Terra. Questo fenomeno, che peggiora sempre più velocemente, è causato in particolare dall’eccessivo consumo di combustibili fossili che vengono usati giornalmente per le centrali elettriche, per la mobilità e per le caldaie domestiche. I gas che si generano dalla combustione dei carburanti vengono immessi in modo incontrollato nell’ambiente causando forti squilibri sugli ecosistemi e sulla biosfera. Solo negli ultimi decenni moltissimi Paesi, presa coscienza dei pericoli che il progresso tecnologico sta causando, hanno iniziato a regolamentare tutto ciò che causa inquinamento.

Inquinamento del suolo

L’inquinamento del suolo è un’alterazione, più o meno permanente, dovuta alla presenza di composti chimici e materiali tossici provenienti dalle attività industriali, agricole e dai rifiuti urbani, con effetti negativi sui prodotti per l’alimentazione, sugli animali e di conseguenza sulla salute dell’uomo. Tale inquinamento, oltre a condizionare la produttività agricola, è responsabile della contaminazione dell’acqua che beviamo e dell’aria che respiriamo.

Inquinamento delle acque

L’inquinamento delle acque è causato da molti fattori legati a uno scorretto smaltimento degli scarichi urbani, industriali e delle attività produttive agricole. I componenti chimici presenti nei rifiuti generati da tali attività vengono trasportati nei fiumi e da questi al mare o nei laghi. Se, invece, vengono abbandonati sul terreno, si infiltrano negli strati profondi del sottosuolo inquinando le falde acquifere, con possibili conseguenze per la salute delle persone. L’acqua è un elemento fondamentale per la vita sul pianeta: nonostante sia disponibile in quantità enorme, solo una piccola parte (circa il 3%) è acqua dolce, necessaria alla vita. Purtroppo, una buona parte di questa viene sprecata o inquinata, mettendo a serio rischio la vita in alcune zone del pianeta. Un particolare inquinamento dei mari e dei laghi è l’eutrofizzazione, ovvero l’eccessiva concentrazione di elementi chimici, soprattutto fosforo e azoto, derivanti dai detergenti presenti nei reflui urbani e nelle concimazioni agricole che causano una abnorme crescita delle alghe e delle piante acquatiche le quali, sottraendo ossigeno, compromettono la vita del mondo ittico. Altro rilevante pericolo è dato dallo sversamento di petrolio in mare, causato da incidenti alle petroliere. Il petrolio, ristagnando per molto tempo sulla superficie dell’acqua, danneggia in modo rilevante gli ecosistemi e il più delle volte la fascia costiera. Inoltre, un problema oggi molto grave è dato dalla grande presenza di plastica e microplastica negli oceani (vedi p. 57).

Inquinamento dell’aria

L’inquinamento atmosferico si ha quando nell’aria si vengono a trovare delle alte concentrazioni di sostanze nocive per la salute dell’uomo, degli animali e delle piante.

I principali inquinanti provengono dalle attività industriali, dagli autoveicoli, dalle centrali elettriche, dalle caldaie domestiche e dagli impianti di incenerimento. Questi emettono nell’aria degli inquinanti: anidride carbonica (CO2), monossido di azoto (NO), biossido di azoto (NO2) e particolato o polveri sottili (PM10). Nell’aria si trovano anche concentrazioni di benzene, diossine e tanti altri elementi chimici che derivano dalle attività produttive quotidiane dell’uomo.

I danni all’ambiente provocati da tali inquinanti sono principalmente:

• piogge acide: si verificano quando anidride solforosa e ossidi di zolfo e di azoto, in particolari condizioni climatiche, ricadono al suolo sotto forma di neve, pioggia o nebbia provocando danni, oltre che alle opere d’arte esposte all’esterno, alle piante e agli animali privandoli delle loro protezioni naturali;

• buco dell’ozono: la diminuzione dello strato di ozono presente nella stratosfera, dovuta alle attività antropiche, causa una ridotta protezione dalle radiazioni ultraviolette del Sole che provoca danni ai viventi;

• effetto serra: le radiazioni solari, a causa della presenza di uno spesso strato di CO2 in atmosfera, dopo aver raggiunto la crosta terrestre non riescono più a disperdersi nello spazio, provocando l’aumento della temperatura e squilibri agli ecosistemi e al clima.

Riscaldamento globale e cambiamenti climatici

L’inquinamento e gli effetti che provoca sono alla base del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici in atto nel nostro pianeta. In particolare, l’effetto serra contribuisce all’innalzamento delle temperature medie, fenomeno ormai diffuso in molte parti del mondo negli ultimi anni.

Tutto ciò sta causando dei rapidi cambiamenti climatici, i cui effetti dannosi si stanno già mostrando:

• scioglimento dei ghiacciai con conseguente innalzamento del livello degli oceani, fattore che sta già minacciando territori costieri e sommergendo isole abitate;

• desertificazione di alcune aree, con conseguente riduzione delle foreste e delle aree coltivabili;

• riduzione delle piogge, con conseguente diminuzione della disponibilità di acqua dolce;

• estinzione di alcune specie animali e vegetali.

Fridays for Future

Greta Thunberg è una ragazza svedese che a 15 anni ha iniziato, prima da sola poi coinvolgendo migliaia di altri giovani, una lotta a favore dello sviluppo sostenibile e contro i cambiamenti climatici. Oggi è il simbolo di moltissimi studenti che hanno a cuore la salvaguardia ambientale. Per la sua battaglia è stata candidata al premio Nobel per la pace ed è stata ricevuta da alte personalità politiche e dal pontefice Papa Francesco.

PER L’INTERROGAZIONE

1. Cosa si intende per inquinamento ambientale?

2. Quali sono gli inquinanti del suolo?

3. In cosa consiste il processo di eutrofizzazione delle acque?

4. Da dove provengono i principali inquinanti dell’aria?

5. Quali sono gli effetti del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici?

AREA 1 Materiali

I materiali sono dei prodotti formati da una o più sostanze. Possono essere di origine organica (legno, carta, fibre tessili) oppure inorganica (materie plastiche, vetro, ceramica, metalli). Si utilizzano per ottenere oggetti o manufatti che presentano, in funzione al loro impiego, proprietà e caratteristiche proprie.

AGENDA 2030

Nell’Area sono presenti contenuti legati all’Agenda 2030:

• Lezione 5

• Lezione 9

• Lezione 19

• Lezione 24

• Lezione 32

• Educazione civica

Materiali

Materie plastiche

Flipped classroom

La carta e l’ambiente

In Italia si producono ogni anno moltissimi prodotti cartacei, sia con materie prime «vergini», sia con materie prime dette «seconde», ossia con la carta da macero. Ma... che tipo di rapporto c’è tra cartiera e ambiente?

IN AUTONOMIA

1 Guarda il filmato e scopri la storia dei fogli di carta. Scoprirai molte informazioni utili e interessanti sul processo produttivo della carta.

2 Analizza l’impatto ambientale delle diverse fasi produttive: scopri eventuali criticità e proponi adeguate soluzioni alternative.

Per farlo leggi la procedura di preparazione delle paste di cellulosa e dei fogli di carta (pagine 29, 30 e 31); poi cerca ulteriori informazioni visitando specifici siti internet. Prendi appunti ed eventualmente stampa il materiale che reputi interessante.

3 Approfondisci le tue conoscenze sul riciclo di questo materiale.

Leggi attentamente la scheda di educazione ambientale (pagina 33). Cerca in internet qualche video che mostri il processo di riciclaggio della carta. Annota le informazioni che reputi interessanti.

IN GRUPPO

Dopo aver formato dei piccoli gruppi in classe:

• confrontatevi su quanto ciascuno di voi ha imparato autonomamente a casa;

• esaminate appunti e materiale raccolto e discutetene tra di voi;

• preparate un documento nel quale, sulla base di motivazioni e dati certi, si definisca il rapporto tra cartiera e ambiente e la sostenibilità del riciclo della carta.

Questa è solamente una proposta di lavoro: potete esercitarvi con la classe capovolta anche con gli altri filmati presenti nelle Unità dell’Area.

Legno

Lezione

1. Il legno

Il legno è stato uno dei primi materiali utilizzati dall’uomo nella storia, sia perché molto presente in natura sia per le sue proprietà.

Proprietà fisico-chimiche

Colore e odore: caratteristiche per cui si distingue un legno da un altro.

Igroscopicità: capacità di assorbire acqua o umidità.

Ritiro e dilatazione: variazione delle dimensioni per effetto della perdita di umidità o dell’assorbimento.

Conducibilità elettrica e termica: capacità di opporsi al passaggio della corrente e del calore (il legno è un isolante).

Il tronco

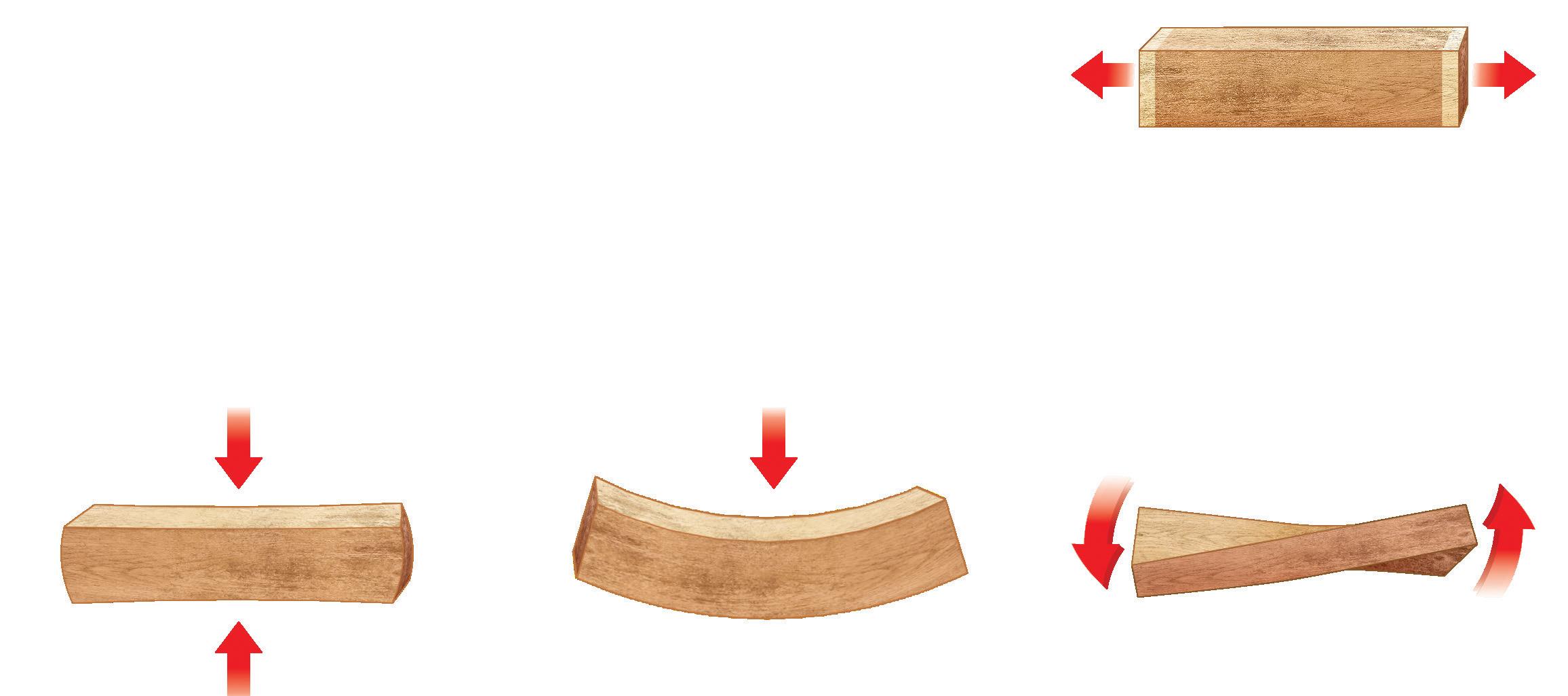

Proprietà meccaniche

Durezza: resistenza alla scalfittura e all’abrasione.

Resistenza: capacità di opporsi a tutte le forze esterne come la trazione, la compressione, la torsione, la flessione e il taglio.

Elasticità: capacità di deformarsi temporaneamente per tornare poi alla forma iniziale.

Il tronco è la parte di albero che si trova tra la chioma e le radici. Al suo interno passano i vasi legnosi che servono per trasportare la linfa grezza dalle radici alle foglie, e i vasi cribrosi che, con un percorso inverso, trasportano la linfa elaborata. Analizzando la sezione di un tronco si possono osservare le diverse parti che lo compongono.

Proprietà tecnologiche

Plasticità: capacità di deformarsi sotto l’effetto di una forza esterna.

Curvabilità: capacità di assumere una forma curva e di mantenerla nel tempo.

Fendibilità: capacità di fendersi, cioè di lasciarsi spaccare nel senso della lunghezza delle fibre.

Attitudine al taglio: capacità di lasciarsi tagliare con gli attrezzi.

STRUTTURA DEL TRONCO

2 Durame, o legno propriamente detto. È la parte più vecchia del tronco e la più compatta, formata da cellule morte dove non scorre più la linfa.

1 Midollo. È situato al centro del tronco, è costituito da una sostanza spugnosa e nelle piante più vecchie tende a sparire.

Il legno è un materiale rinnovabile che si ricava dalle fibre vegetali situate sotto la corteccia del tronco delle piante.

Il legno nella storia

Fin dall’antichità l’uomo ha utilizzato il legno, impiegandolo nella costruzione di armi per la caccia e attrezzi per coltivare; utilizzandolo come combustibile inoltre, se ne servì per scaldarsi, cuocere i cibi, tenere lontani gli animali feroci e illuminare. Successivamente imparò a costruire piroghe e poi navi per scoprire nuove terre e scambiare le merci. Già gli antichi Egizi conoscevano la tecnica dell’impiallacciatura (vedi p. 22), i Romani usavano il legno per costruire le imponenti strutture ancora oggi visibili, nel Medioevo gli artigiani creavano svariati oggetti, da quelli più piccoli di uso quotidiano ai mobili intarsiati per arredare le case.

3 Alburno. È la parte di legno di più recente formazione, ricca di vasi legnosi.

4 Cambio. È uno strato elastico che rappresenta la crescita del tronco.

5 Libro. È uno strato sottile sotto la corteccia, all’interno del quale scorre la linfa verso le radici.

6 Corteccia. È lo strato superficiale, formato da cellule morte, che riveste il tronco e lo protegge dagli agenti atmosferici e dai parassiti.

La classificazione delle essenze

I legnami possono essere classificati in base alla regione geografica di provenienza: si distinguono in legnami di zone temperate (Europa e America) ed esotici, provenienti da zone tropicali. Un’altra classificazione è definita in base all’albero di provenienza: legname da latifoglie, alberi che hanno foglie larghe e caduche, e legname da aghifoglie, sempreverdi con foglie aghiformi. Infine, le essenze sono distinte in base alla loro durezza.

Legni teneri: pioppo, betulla, tiglio. Hanno una colorazione più chiara e un minor peso dei legni duri. Si lasciano scalfire facilmente anche con l’unghia.

Legni resinosi: pino, abete rosso, larice. Sono legni teneri che contengono all’interno una resina che protegge la pianta dagli attacchi dei funghi e degli insetti. La resina è molto utilizzata dall’industria chimica.

PER

Legni duri: faggio, frassino, noce, rovere, ciliegio.

Provengono da piante che crescono in climi temperati, il cui legno è duro e compatto; non si lasciano scalfire facilmente.

I difetti del legno

Legni esotici: mogano, teak, palissandro. Provengono da zone tropicali, dove esiste un’unica stagione e la crescita degli alberi è continua. I legni sono duri e compatti.

Essenza

Termine che indica le diverse tipologie di legno.

Resina

Sostanza appiccicosa e profumata prodotta da alcuni vegetali.

CLIL

Albero: tree

Legno: wood

1. Che cos’è il legno?

2. Da cosa è costituito il tronco?

3. Come vengono classificate le essenze del legno?

4. Quali sono i principali difetti del legno?

Il legno, in quanto materiale biologico, è soggetto ad alterazioni naturali che ne possono compromettere l’utilizzo e la lavorazione. I principali difetti sono quindi dovuti a malformazioni naturali del tronco.

Cipollature

Formazione di distacchi tra le fibre attorno agli anelli di accrescimento contigui, proprio come in una cipolla tagliata trasversalmente.

Fenditure

Distacchi tra le fibre che avvengono in modo radiale, dalla corteccia verso il midollo.

Eccentricità

Spostamento del midollo verso l’esterno.

Nodi

Inserzioni di giovani rami che non si sono sviluppati (nodi vivi) o punti di sviluppo dei rami che, staccandosi, lasciano buchi (nodi morti).

A 1 In primo piano

Lezione

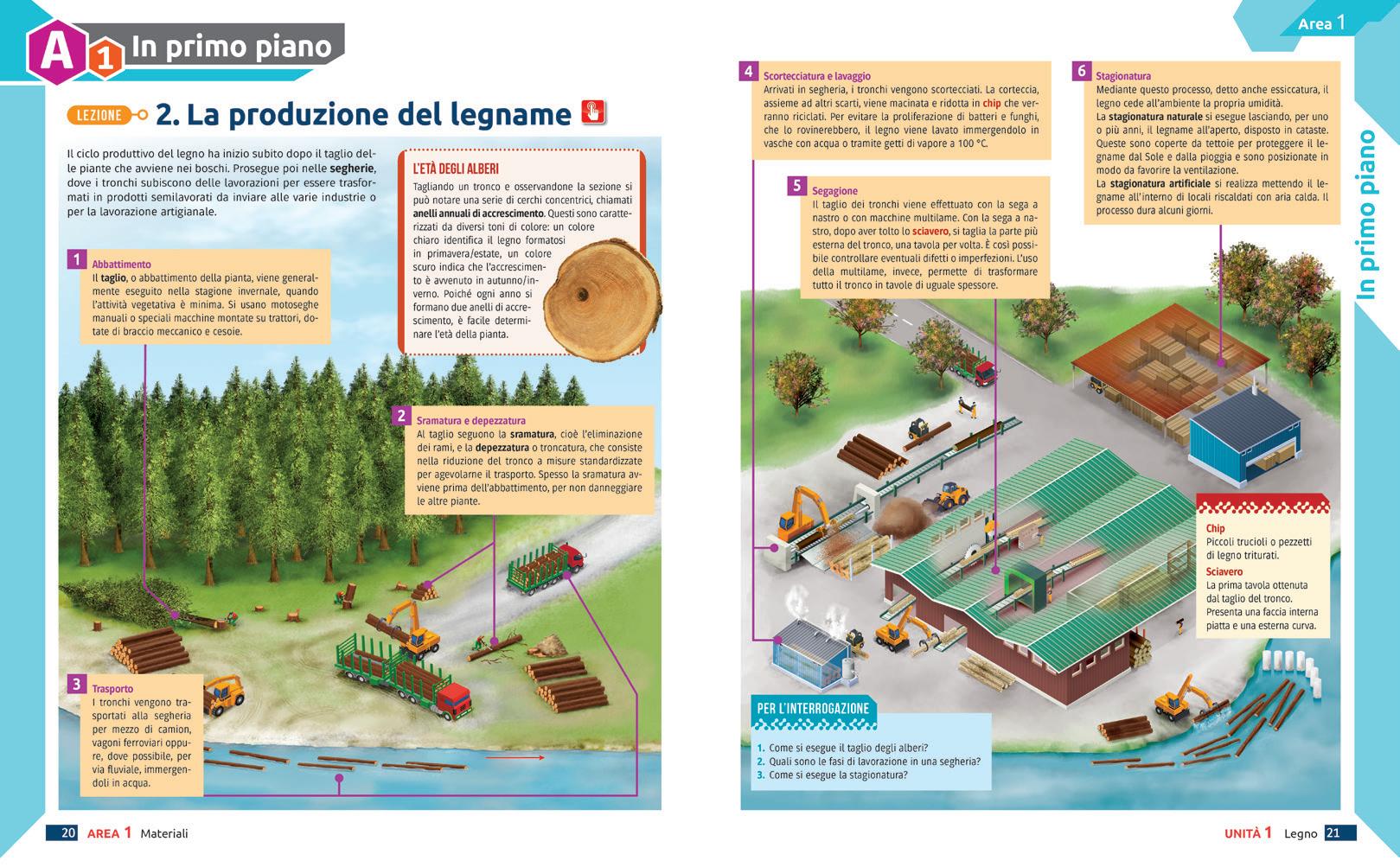

2. La produzione del legname

Il ciclo produttivo del legno ha inizio subito dopo il taglio delle piante che avviene nei boschi. Prosegue poi nelle segherie, dove i tronchi subiscono delle lavorazioni per essere trasformati in prodotti semilavorati da inviare alle varie industrie o per la lavorazione artigianale.

1

3

Abbattimento

Il taglio, o abbattimento della pianta, viene generalmente eseguito nella stagione invernale, quando l’attività vegetativa è minima. Si usano motoseghe manuali o speciali macchine montate su trattori, dotate di braccio meccanico e cesoie.

L’ETÀ DEGLI ALBERI

Tagliando un tronco e osservandone la sezione si può notare una serie di cerchi concentrici, chiamati anelli annuali di accrescimento. Questi sono caratterizzati da diversi toni di colore: un colore chiaro identifica il legno formatosi in primavera/estate, un colore scuro indica che l’accrescimen to è avvenuto in autunno/inverno. Poiché ogni anno si formano due anelli di accrescimento, è facile determinare l’età della pianta.

2

Sramatura e depezzatura

Al taglio seguono la sramatura, cioè l’eliminazione dei rami, e la depezzatura o troncatura, che consiste nella riduzione del tronco a misure standardizzate per agevolarne il trasporto. Spesso la sramatura avviene prima dell’abbattimento, per non danneggiare le altre piante.

Trasporto

I tronchi vengono trasportati alla segheria per mezzo di camion, vagoni ferroviari oppure, dove possibile, per via fluviale, immergendoli in acqua.

Scortecciatura e lavaggio

Arrivati in segheria, i tronchi vengono scortecciati. La corteccia, assieme ad altri scarti, viene macinata e ridotta in chip che verranno riciclati. Per evitare la proliferazione di batteri e funghi, che lo rovinerebbero, il legno viene lavato immergendolo in vasche con acqua o tramite getti di vapore a 100 °C. 4

5

Segagione

Il taglio dei tronchi viene effettuato con la sega a nastro o con macchine multilame. Con la sega a nastro, dopo aver tolto lo sciavero, si taglia la parte più esterna del tronco, una tavola per volta. È così possibile controllare eventuali difetti o imperfezioni. L’uso della multilame, invece, permette di trasformare tutto il tronco in tavole di uguale spessore.

6

Stagionatura

Mediante questo processo, detto anche essiccatura, il legno cede all’ambiente la propria umidità.

La stagionatura naturale si esegue lasciando, per uno o più anni, il legname all’aperto, disposto in cataste. Queste sono coperte da tettoie per proteggere il legname dal Sole e dalla pioggia e sono posizionate in modo da favorire la ventilazione.

La stagionatura artificiale si realizza mettendo il legname all’interno di locali riscaldati con aria calda. Il processo dura alcuni giorni.

PER Chip

Piccoli trucioli o pezzetti di legno triturati.

Sciavero

La prima tavola ottenuta dal taglio del tronco. Presenta una faccia interna piatta e una esterna curva.

1. Come si esegue il taglio degli alberi?

2. Quali sono le fasi di lavorazione in una segheria?

3. Come si esegue la stagionatura? PER L’INTERROGAZIONE

Lezione 3. I derivati del legno

Il legname ricavato direttamente dal tronco dell’albero è detto massello. Oggi il suo utilizzo è molto limitato: diverse parti dell’albero, grazie alle loro buone caratteristiche, sono in grado di sostituire il legno naturale. Le moderne tecnologie, infatti, consentono di ottenere pannelli di legno come il compensato, il multistrato, il paniforte, il tamburato, il truciolato, l’MDF e il lamellare utilizzando i rami e altri scarti della lavorazione dei tronchi che altrimenti sarebbero destinati a divenire rifiuti.

I piallacci sono sottili fogli di legno che si ottengono con la sfogliatura, facendo ruotare sul proprio asse il tronco, reso cilindrico, contro una lama affilatissima chiamata sfogliatrice, che lo riduce a un foglio continuo. Oppure si ottengono tramite la tranciatura, realizzata bloccando il tronco mentre una lama, detta coltello, lo riduce in singoli fogli, la cui larghezza varia in base alle dimensioni del tronco. Per effettuare queste operazioni è necessario che il tronco sia reso morbido con il vapore.

I piallacci trovano impiego nella produzione dei compensati o per nobilitare, cioè rivestire, i pannelli con fogli sottilissimi di essenze pregiate. Questi prodotti si chiamano impiallacciati.

TRANCIATURA

CLIL

Legname: timber

Massello: solid wood

Una lama affilatissima sfoglia il tronco di legno.

I rulli fanno ruotare il tronco di legno.

Tronco di legno

I principali pannelli

Eventuale piallaccio con essenze pregiate

Compensato: si ottiene incollando, a caldo o a freddo, tre fogli sottili di legno. Per aumentarne la resistenza, lo strato centrale viene disposto con le fibre nella direzione opposta e in modo perpendicolare rispetto agli altri due strati. I due fogli esterni possono essere due piallacci di essenze pregiate. Lo spessore del pannello di compensato è di 3-5 mm.

Multistrato: è un semilavorato che si ottiene con la sovrapposizione di più strati di legno sfogliato, incollati tra loro con le fibre incrociate per migliorarne la resistenza alla flessione. Lo spessore può essere di 30 mm. Per la sua facilità di lavorazione e per le sue caratteristiche di resistenza è usato nell’industria del mobile e nelle lavorazioni artigia nali. In commercio si trova allo stato grezzo, impiallacciato, laccato e con finiture varie.

Piallaccio con essenze poco pregiate

Eventuale piallaccio con essenze pregiate

Piallacci con essenze poco pregiate

Paniforte: è un pannello ottenuto incollando tra loro dei listelli di legno a sezione quadrata o rettangolare, che ne formano l’anima, rivestiti con due fogli di piallaccio che possono essere di legno pregiato. Il prodotto così ottenuto non si deforma e si presta molto bene alla fabbricazione di porte, tavoli e mobili in generale.

Tamburato: si tratta di un pannello formato generalmente da due fogli esterni di compensato. La parte interna può contenere un’anima a nido d’ape di cartone oppure può essere vuota, e in questo caso è dotata di un’intelaiatura di legno per fissare i due fogli esterni. Il pannello risulta leggero e resistente, non si deforma e viene usato per la fabbricazione di porte e ante di mobili.

Truciolato: è il semilavorato più utilizzato, commercializzato sotto forma di pannelli. Si ottiene riducendo rami e scarti di lavorazione in piccoli trucioli di legno poco pregiati. Questi, dopo essere stati impastati con una resina che fa da collante, vengono stesi e compressi in casseforme. Lo spessore che si ottiene varia da 10 a 30 mm. Il suo basso costo e la sua versatilità ne fanno un prodotto di largo impiego, utilizzato sia allo stato naturale sia ricoperto con piallacci di essenze pregiate o laminati plastici colorati.

MDF (fibra a media densità): è un pannello costituito da una finissima fibra di legno mista a un materiale collante resinoso, il tutto adeguatamente pressato. Ricorda molto il truciolato, ma si differenzia per la facilità di lavorazione dei bordi e della superficie, simile a quella del legno massello. Lo spessore di questi pannelli è compreso tra 2 e 50 mm. La compattezza uniforme delle fibre lo rende un materiale omogeneo; può essere facilmente verniciato, laccato, impiallacciato o rivestito con laminati plastici colorati. Viene largamente usato nella costruzione di mobili.

Lamellare: si tratta di un insieme di listelli incollati e pressati tra loro, con i quali si realizzano travi e tavole. Risulta molto resistente alla flessione e viene utilizzato soprattutto per costruire grosse strutture portanti, come i ponti e le coperture degli impianti sportivi, con grandi luci e prive di pilastri.

LA MASONITE

La masonite, o faesite, è un pannello di legno ottenuto per cottura e pressatura, in vari spessori, di trucioli di legno. È usata soprattutto come parte posteriore di mobili e cassetti. I pannelli così ottenuti sono utilizzati anche come isolanti acustici ed elettrici. Le fibre di legno, normalmente, non sono mescolate con colle.

Piallaccio

Piallaccio

Listelli massicci di legno poco pregiato

Anima a nido d’ape di cartone Intelaiatura di legno

PER L’INTERROGAZIONE

1. Cosa sono i piallacci?

2. Quali sono i principali pannelli?

3. Qual è la differenza tra truciolato e paniforte?

4. Quali sono le caratteristiche del tamburato?

Lezione 4. Impieghi del legno

In passato il legno era impiegato solo come fonte energetica e per la costruzione di case e ponti, mentre oggi è uno dei materiali più usati e trova impiego in diversi settori.

L’edilizia

Al legno è stato restituito un posto di primo piano nel settore delle costruzioni edilizie. Questo materiale ha tra i suoi pregi quello di possedere una buona elasticità e di opporsi alla trasmissione del calore, per cui è un ottimo isolante termico oltre che acustico; inoltre viene utilizzato nella costruzione di edifici antisismici e nella maggior parte delle strutture dei tetti.

Oggi molti architetti tornano a utilizzare il legno anche per realizzare le strutture portanti, oltre che per le finiture estetiche degli interni.

L’industria del mobile

Per tavoli e sedie si usa il legno massello, mentre in genere i mobili sono fabbricati con semilavorati impiallacciati, dai costi inferiori. Per i mobili da giardino si utilizzano legnami provenienti da alberi a legno duro, come il teak o la quercia, molto resistenti.

L’industria cartaria

Fa un largo uso di legno tenero per l’estrazione di pasta di legno e pasta di cellulosa.

L’industria navale

Il legno galleggia e non arrugginisce. Al tradizionale impiego del legno massello, oggi riservato alle piccole imbarcazioni, si è affiancato quello del compensato marino e del lamellare incrociato, utilizzati per realizzare interni e arredi, paratie, sottofondo dei ponti e cabine sia su motoscafi sia per grandi navi.

L’industria musicale

Per la realizzazione di strumenti musicali come chitarra, pianoforte, oboe, violino, viola, si utilizzano legni di primissima scelta, con caratteristiche meccaniche particolari.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

La deforestazione e la certificazione del legno

La crescente richiesta di legno e di nuovi spazi da destinare alle attività commerciali hanno portato a un abbattimento eccessivo dei territori boschivi, causando il fenomeno della deforestazione. Gli alberi rappresentano il principale approvvigionamento di ossigeno e rivestono una funzione importante per il contrasto al cambiamento climatico. Proteggere le foreste vuol dire, quindi, salvaguardare l’esistenza futura del pianeta.

Al fine di garantire la sostenibilità delle foreste sono nate alcune organizzazioni internazionali che si occupano di certificare la provenienza del legno, attraverso i marchi PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) e FSC (Forest Stewardship Council).

Nel settore della carpenteria si usano principalmente travi, travetti, tavole per il tetto e travi in legno lamellare, ideali per strutture portanti e coperture.

Industria del mobile: furniture industry

Deforestazione: deforestation CLIL

Balconate e frangisole sono realizzati in legno massello, generalmente con essenze resinose.

Il parquet è una pavimentazione composta da legno massello con spessore di 10-22 mm, oppure ottenuta dall’assemblaggio di singoli elementi di legno nobile con spessore di 2,5 mm.

PER L’INTERROGAZIONE

Per i serramenti (porte e finestre) si utilizza prevalentemente il legno massello, ma anche il legno lamellare per infissi e scuri.

1. Quali sono i settori d’impiego del legno?

2. Perché il legno è particolarmente utilizzato nell’industria navale?

Lezione 5. Sostenibilità e riciclo

Il riciclo del legno è fondamentale sia per l’equilibrio ambientale sia per il risparmio delle risorse boschive, preziose per la vita del nostro pianeta.

RICICLO DEL LEGNO

2 Altri scarti più voluminosi provengono dalle industrie e dalla demolizione di edifici: travi, porte, finestre, pavimenti, mobili, scarti di lavorazione di mobilifici, pallet ecc.

1 Il legno da riciclare (imballi, cassette di frutta e verdura, piccoli mobili, ramaglie provenienti dalla potatura o dall’abbattimento di alberi ecc.) viene raccolto in apposite isole ecologiche.

6 I pannelli vengono utilizzati per realizzare nuovi mobili.

Con i chip, una volta amalgamati con resine e pressati, si producono pannelli di legno impiegati per la costruzione di mobili e rivestimenti e pellet per alimentare stufe.

Gli scarti industriali della lavorazione del legno vergine (segature, rifili, rimanenze da tagli) possono essere impiegati nella produzione di pasta di cellulosa per le industrie cartarie e blocchi di legno-cemento per il settore edile.

Quando il legno non è adatto al riciclo viene inviato agli impianti di termovalorizzazione e utilizzato per produrre calore ed energia elettrica; si tratta di un processo non ripetibile dato che la materia viene eliminata.

I pallet sono pedane di legno usate nei magazzini per facilitare le operazioni di carico e scarico delle merci, tramite l’uso di carrelli elevatori o gru.

3 Gli scarti vengono portati nei centri di trasformazione. Qui subiscono una prima fase di triturazione grossolana e un lavaggio per eliminare impurità e corpi estranei minori, come chiodi o sassolini; quindi vengono ridotti in chip.

4 I chip di legno vengono trasformati, a seconda della tipologia, in altri prodotti: pellet, pasta di cellulosa, compost.

5 Oppure i chip sono utilizzati per la produzione di pannelli di legno.

Il pellet è una biomassa secca, cioè un materiale organico da cui si ricava energia termica, ottenuta attraverso semplici lavorazioni meccaniche. Rappresenta un’alternativa ai tradizionali combustibili per il riscaldamento domestico: è pratico da trasportare, ecologico, economico.

1. Perché è importante il riciclo del legno?

2. Come avviene il riciclo del legno?

3. Che cos’è il pellet? PER L’INTERROGAZIONE

Ripassa i contenuti a pagina 9-10 dell’allegato.

Lezione 1 Il legno

Il legno è la parte di tronco situata sotto la corteccia di una pianta.

Il legno è un materiale resistente, è isolante acustico e termico, assorbe l’umidità, è infiammabile e ha una straordinaria capacità elastica.

Il tronco ha una sua struttura: all’esterno c’è la corteccia, che ha una funzione di protezione, verso l’interno si trovano l’alburno (il legno di nuova formazione) e il durame (lo strato più duro).

Le essenze si distinguono in base alla durezza e alla zona di provenienza:

• i legni teneri si lasciano scalfire con l’unghia;

• i legni resinosi contengono la resina, una sostanza che protegge la pianta;

• i legni duri sono molto resistenti;

• i legni esotici provengono da zone tropicali e sono duri e compatti.

Il legno può presentare difetti come malformazioni naturali o di lavorazione.

Lezione 2 La produzione del legname

La produzione del legname inizia con il taglio della pianta nel bosco e il successivo trasporto alla segheria. Qui si procede alla scortecciatura e alla segagione per trasformare il tronco in tavole; segue poi la stagionatura per far evaporare l’acqua.

A questo punto, le tavole sono vendute alle falegnamerie o alle industrie.

Lezione 3 I derivati del legno

I legni derivati sono i semilavorati ottenuti impiegando diverse parti dell’albero.

Il piallaccio è un sottile foglio continuo di legno che si ottiene facendo ruotare il tronco contro una lama. I piallacci vengono poi incollati e pressati tra loro ottenendo compensati e multistrati; con l’aggiunta di listelli di legno si producono paniforti e tamburati; con i trucioli di legno miscelati con colle si hanno i truciolati e l’MDF.

Lezione 4 Impieghi del legno

Il legno è utilizzato principalmente nel settore edile: per la struttura dei tetti (travi), per la costruzione di serramenti (porte e finestre), per parquet e scale.

L’industria del mobile e l’industria navale usano soprattutto il legno massello; l’industria cartaria estrae dal legno la cellulosa; l’industria musicale impiega legni di prima scelta per strumenti come chitarre e violini.

Lezione 5 Sostenibilità e riciclo

Il legno da riciclare viene raccolto nelle isole ecologiche e poi ritrasformato in semilavorato per la produzione di pannelli, con cui si realizzeranno nuovi mobili. Con la parte non riciclabile si produce il pellet, combustibile per le stufe a biomassa.

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. Il legno è un isolante elettrico. V F

2. Nell’antichità il legno era impiegato per cucinare i cibi e per scaldarsi. V F

3. I legni pregiati sono quelli provvisti di lunatura. V F

2. Scegli l’alternativa corretta.

1. Le fenditure sono dei distacchi di fibre dalla forma

A radiale B circolare C rettangolare

2. I legni resinosi sono legni

A duri B teneri C esotici

3. I legni esotici provengono da zone

A tropicali B fredde C collinari

3. Inserisci i termini mancanti scegliendoli tra i seguenti.

acqua – segheria – artificiale – legname – stagionatura –tavole – aziende

Una volta tagliati, i tronchi giungono alla dove inizia la segagione per trasformare il tronco in , che verranno accatastate lasciando degli spazi vuoti per favorire la ; tale processo, che può avvenire in modo naturale o , ha lo scopo di eliminare l’

In seguito, il può essere commercializzato dalle del settore.

4. Scegli l’alternativa corretta.

1. Dalla scortecciatura si ricavano

A chip

B legni masselli

C sciaveri

TECH & CLIL

Complete the sentences with the words from the box. deforestation timber tree wood

1. Wood comes from

2. derived directly from the trunk of the tree is called solid wood.

3. Tables and chairs are made of . 4. is caused by an excessive logging of woods.

2. Il processo di stagionatura naturale dura

A alcuni giorni

B due o tre settimane

C uno o più anni

5. Scegli l’alternativa corretta.

1. L’MDF è un pannello costituito da

A legno massello

B fibra di legno

C tavole lamellari

2. Per una struttura portante in legno è meglio utilizzare pannelli di

A paniforte B lamellare C MDF

3. I piallacci si ricavano dal tronco mediante una lama chiamata

A sfogliatrice B depezzatrice C massellatrice

6. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. Il legno è poco utilizzato in edilizia. V F

2. Per realizzare i mobili si utilizzano anche i semilavorati. V F

3. L’industria della carta utilizza la cellulosa del legno. V F

4. Il legno viene impiegato come materiale antisismico. V F

5. Il marchio FSC certifica l’ecosostenibilità del legno. V F

7. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. Il riciclo del legno è utile per l’ambiente. V F

2. Nella prima fase di riciclaggio gli scarti del legno vengono bruciati. V F

3. Il pellet è un combustibile ottenuto dal carbone. V F