Revista do Portal Literal Edição 04 | Janeiro 2013 www.portalliteral.com.br

www.portalliteral.com.br

Escritor bom é escritor morto Manuel Bandeira William Faulkner Andréa del Fuego Literatura japonesa Canhoteiro Cortázar Décio Pignatari Luis Fernando Verissimo José Mindlin Michel Laub

Mangá Catadores de papel Cristovão Tezza Ricardo Piglia

Origens do Capitão Nascimento Rodrigo Souza Leão Tecnosubversivos Dia do Escritor João Antônio Sérgio Vaz e a Cooperifa Paulo Henriques Britto Rubem Fonseca Ferreira Gullar Brasiliana Digital

Copiar livros: pirataria ou democratização? Shakespeare & Company

EXPEDIENTE

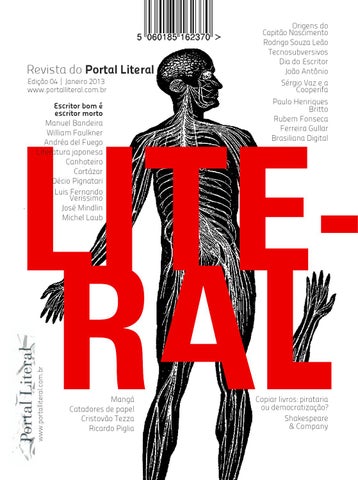

Realização Conspiração Filmes Produtor Executivo Luiz Noronha Curadoria Heloisa Buarque de Hollanda Coordenação Elisa Ventura Editor (site) Ramon Mello Co-editora (site) Manoela Sawitzki Revista Portal Literal n. 4 Editor (revista eletrônica) Bruno Dorigatti Colaboração Cássio Loredano (caricaturas) Tomás Rangel (fotos Rodrigo S. Leão) Direção de Arte e Design Retina78 Imagens capa e p. 3 Christiano Menezes Agradecimentos Cássio Loredano, pela cessão das caricaturas que ilustram esta edição. Tomás Rangel, pela cessão das fotos de Rodrigo S. Leão.

www.literal.com.br

Patrocínio

Revista do Portal Literal

A Revista Literal foi licenciada com uma Licença Creative Commons - Atribuição Não Comercial - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada. © 2013 http://creativecommons.org.br Todos os esforços foram envidados no sentido de garantir o devido crédito aos detentores de direitos autorais e de imagem. Para os materiais que não puderam ser identificados e creditados com segurança, o direito está reservado. No caso de um detentor se identificar, faremos com prazer constar o crédito nas impressões e edições seguintes.

SOBRE ESTA EDIÇÃO Por Bruno Dorigatti

Toda antologia é uma tarefa ingrata, já que cheia de dúvidas. Foram algumas semanas lendo tudo o que foi publicado na revista Idiossincrasia, deste Portal Literal, nos últimos 10 anos. Outras semanas selecionando alguns dentre as centenas de textos para procurar dar uma boa amostra do que foi produzido nessa década pelo site.

O que nos leva a incluir um texto em detrimento de tantos outros é sempre algo muito subjetivo, embora tentamos aqui ser o mais objetivo, tentando alcançar uma representativade do que foi relevante e registrado no “calor da hora”, digamos assim. A intenção foi apresentar uma pequena amostra dos mais significativos, seja pela assunto, pelo texto em si, pelo que representam ainda hoje dentro deste panorama cultural e literário do país.

Pouco ou quase nada foi alterado nos textos, até porque a intenção sempre foi fazer um panorama retrospectivo. Alguns textos ganharam um pequeno box ao final. Outros, apenas uma Nota do Editor entre colchetes e marcada como NE. Por fim, alguns nem disso precisaram. Foi mantida ainda a grafia original de quando os textos foram escritos.

Comecei a colaborar com o Portal Literal em 2004, passei a integrar a redação em 2005, como repórter e subeditor e, alguns depois, como editor, onde fiquei até 2010. Só posso agradecer a imensa generosidade, carinho e atenção que sempre tive de Heloisa Buarque de Hollanda, Cristiane Costa, Elisa Ventura, Su, Omar Salomão, Valeska Zamboni, Cecilia Giannetti, Ramon Mello. Com eles, aprendi muito sobre tudo, incluindo aí jornalismo e até literatura. Agradeço também a Giuseppe Zani, parceiro da Petrobras, que continua acreditando no projeto. Contei igualmente com eles para elaborar estas edições especiais, assim como com o estúdio de design Retina78, responsável pelo projeto gráfico e a diagramação. À eles, o meu agradecimento pelos acertos. As eventuais falhas na edição deste número, porém, são todas minhas•

4 Revista Literal

SUMÁRIO Apresentação Oficina da palavra, por Heloisa Buarque de Hollanda pg 06 Literal, 10, por Cristiane Costa pg 08 Tecnosubversivos pg 12 Versos a pedido, por José Almino

pg 18

Andréa del Fuego, por Marcelino Freire

pg 22

No país do sol nascente, por Giovanna Bartucci

pg 28

Fã de fanfiction pg 36 Copiar livros: pirataria ou democratização?

pg 38

A linguagem do mangá, por Amaro Braga

pg 44

Meu amigo Canhoteiro, por Ferreira Gullar

pg 50

Copa do Mundo: alegria e sofrimento, por Rubem Fonseca

pg 52

Catadores de papel pg 56 Shakespeare & Company pg 62 Luz sobre Faulkner, por Vinicius Jatobá

pg 66

Décio Pignatari, por Omar Khouri

pg 73

O primeiro conto e o último poema de Julio Cortázar

pg 76

Paulo Henriques Britto, por Pedro Sette Câmara

pg 80

Escritor bom é escritor morto, por Cecilia Giannetti

pg 84

Origens do Capitão Nascimento, por Luiz Eduardo Soares

pg 88

Dia do Escritor pg 90 Rodrigo Souza Leão, por Ramon Mello

pg 96

João Antônio em quatro tempos

pg 104

Sérgio Vaz e a Cooperifa, por Cecilia Giannetti

pg 112

José Mindlin, por Bruno Dorigatti

pg 116

Brasiliana Digital, por Felipe Pontes

pg 122

Ricardo Piglia e a ficção paranóica

pg 126

Cristóvão Tezza, por Bolívar Torres

pg 130

As memórias em cacos de Michel Laub

pg 136

Carta para Luis Fernando Verissimo, por Arthur Dapieve

pg 140

Revista Literal 5

BEM LITERAL 6 Revista Literal

HELOISA BUARQUE DE HOLLANDA Oficina da Palavra

O Portal Literal nasceu no início deste século, mais precisamente em dezembro de 2002. Estávamos num momento de especial encantamento com as perspectivas da literatura na internet, sua prática descentralizada, um horizonte ainda por ser explorado em mil possibilidades expressivas. Portanto, um locus perfeito para o acesso ampliado da obra de autores já reconhecidos e da hospedagem da palavra dos novíssimos dividindo entre si o mesmo espaço e tempo. Nessa época, juntaram-se Luiz Noronha, da Conspiração Filmes, Ferreira Gullar, Lygia Fagundes Telles, José Rubem Fonseca, Luis Fernando Verissimo e Zuenir Ventura para uma incursão literária nos labirintos www, com o patrocínio da Petrobras, parceira desde o início do projeto. Fui convidada para ser curadora do Portal, convite que aceitei imediatamente, sem nenhuma hesitação. Daí para frente, desenrolou-se uma história linda de namoro, confronto e negociação entre a palavra literária e o potencial daquele novo espaço, ainda nebuloso. Cada autor mereceu um site personalizado, feito a muitas mãos, num trabalho experimental de plataformas e modelos que pudessem expressar os muitos sentidos da obra de cada um. O Portal foi lançado numa grande festa de pré-ré-

veillon no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Estava fincada a bandeira da literatura brasileira em terras ainda não colonizadas. Além dos autores titulares do Portal Literal, foi criada, por sugestão de Luiz Noronha, jornalista tarimbado, uma revista literária totalmente online e atualizada diariamente. O nome escolhido para a Revista foi Idiossincrasia, consensualmente considerada a perfeita tradução da atmosfera do campo literário. Brincadeira ou não, o nome pegou e transformou-se numa marca forte da presença da literatura brasileira na internet. Vários editores passaram pela nossa Idiossincrasia. Luiz Fernando Vianna, o primeiro, que deu o tom editorial que a revista manteve durante todos esses anos. Em seguida, vieram Cristiane Costa, com sua paixão pelo livro, Cecilia Giannetti que ajustou com olho certeiro o ethos literário ao universo nerd, Bruno Dorigatti, ligado em pautas inovadoras, Bolívar Torres, e, finalmente, Ramon Mello e Manoela Sawitzki, poeta e escritora, que chegam agora com força total. Nesses 10 anos, o Literal teve muitas idas e vindas. O compromisso de acompanhar a evolução acelerada do ambiente virtual fez com que mudássemos o perfil do Portal mais vezes do que previmos. O Portal Literal focou progressivamente na agilidade da internet trazendo a informação antes que ela se consolidasse em notícia, agregou várias plataformas como a Rádio Literal, a TV Literal, as plataformas transmídia, ofereceu oficinas literárias e finalmente reformulou sua navegação para formatos 2.0, mais participativos e capazes de abrigar a palavra e a criação de seus leitores. Foi uma longa jornada. Agora, oferecemos mais uma surpresa no território da palavra. Lançamos, como consolidação destes 10 anos de trabalho, quatro números especiais da Revista Literal, com a curadoria de Bruno Dorigatti e o design da Retina78, que oferece em formato de aplicativo uma primeira seleção do nosso acervo • Revista Literal 7

LITERAL, 10 8 Revista Literal

CRISTIANE COSTA Literal, 10

Posso não ter sido a primeira editora do Portal Literal, mas fui a primeira convidada. Na época, eu editava o Caderno Idéias, suplemento literário do Jornal do Brasil, e a internet estava apenas começando a mostrar seu potencial jornalístico. Tive algumas reuniões na Conspiração Filmes, onde o projeto estava sendo gestado, e dei algumas sugestões. Meses depois, foi com orgulho que vi o Portal Literal nascer, com uma grande festa, no MAM. Só assumiria o Portal, de fato, dois anos depois. Logo percebi o quanto era diferente editar uma revista veiculada num site, como a Idiossincrasia, que ocupava a maior parte da home, e um jornal impresso. Quando Omar Salomão, meu fiel escudeiro, fez uma matéria sobre a peça Regurgitofagia, de Michel Melamed, sugeriu encaixar trechos de vídeo no meio do texto. Poeta da geração que já nasceu plugada e aprendeu intuitivamente a programar, ele logo percebeu que estava diante de uma nova linguagem, que dava ao leitor a chance de checar com seus próprios olhos o que autor, jornalista e crítico diziam. Inspirados pela própria proposta do Portal, que sem cerimônia animava em flash poemas concretos como “Girassol”, de Ferreira Gullar, investimos na inovação. Isso não é difícil quando se tem uma chefe tão antenada quanto Heloisa Buarque de Hollanda. Fã de uma novidade, ela chegou a organizar uma festa de aniversário virtual, com direito a champanhe espoucando, para comemorar os dois anos do Portal. Com seu incentivo, fomos ficando cada vez mais abusados, explorando ao máximo o potencial do meio, como hiper-

textos e multimídia. Fizemos uma reportagem em formato de linkteca, uma verdadeira biblioteca de links, sobre creative commons, quando a ideia começou a ser ventilada no Brasil e a proposta de copyleft entrou em conflito com o antigo modelo de copyright. Abrimos espaço para temas ainda desconhecidos da crítica literária tradicional, como o fan fiction. Publicamos um ensaio sobre a história e a estética dos mangás. Criamos uma blogteca, relacionando os melhores blogs de escritores da época. No jornal, a equipe jornalística fica presa às burocracias, intermináveis reuniões, telefonemas e e-mails de assessores de imprensa, sobrando pouco tempo para efetivamente pensar. Num site, sem medo de errar, sem a pressão dos horários rígidos de fechamento, sem se sujeitar à ditadura da diagramação, a criatividade corre solta. Sempre me perguntei, por que eu não bolei, quando estava no Jornal do Brasil, uma coluna tão inovadora quanto a “De olho neles”, para a qual convidei o olheiro de jovens talentos Marcelino Freire? Juntos, montamos um formato interessantíssimo. Ao contrário das revistas e suplementos culturais, que privilegiam os autores consagrados, abrimos espaço para escritores inéditos ou que, no máximo, estivessem publicando seu primeiro livro. Não havia fronteiras geográficas, valia qualquer gênero literário, e o resultado não se submetia a nenhum limite de caracteres. Primeiro, Marcelino justificava em poucas palavras a escolha daquele determinado autor. Depois, era o próprio autor que apresentava a si mesmo e de sua proposta literária. Depois vinha uma rápida entrevista em formato de pergunta e resposta. Por fim, um trecho da obra. Pronto, mesmo que nunca tivesse ouvido falar daquele jovem autor, o leitor já tinha uma bela ideia do seu trabalho. Nossa vontade não era competir com a imprensa, mas criar novos formatos, aproximar a literatura off-line do universo virtual• Revista Literal 9

10 Revista Literal

Revista Literal 11

Tecnosubersivos O Autor com A maiúsculo parece estar mais mortinho do que nunca. Além de dar o tiro de misericórdia, grupos como o italiano Wu Ming querem subverter a ordem da indústria cultural, instaurar o copyleft e reproduzir a obra que bem entenderem. Por Bruno Dorigatti Publicado originalmente em março de 2005

Desde o final do século passado vêm pipocando coletivos e grupos que questionam o status quo do autor literário (para uma história desse assassinato, ver p. 15). Com o advento de uma nova era de reprodutibilidade tecnológica, a partir do computador e da Internet, o movimento ganhou novo gás. Se a informação é a mais importante força produtiva, questionar a lógica do copyright passou a ser uma prática subversiva. E entre estes tecnosubversivos, podemos destacar o coletivo italiano Wu Ming e o coletivo brasileiro Sabotagem. O Wu Ming define-se em sua Declaração de Intentos (de janeiro de 2000) como “um coletivo de agitadores da escrita, que se constituiu como uma empresa independente de ‘serviços narrativos’”, que surge de uma “radicalização de propostas e conteúdos, deslizes identitários, heteronímias e táticas de comunicação-guerrilha, tudo aplicado à literatura e, mais geralmente, direcionado ao contar histórias ou publicar/lançar histórias escritas por outros”. A radicalização se refere às características adotadas pelo Projeto Luther Blissett, coletivo que antecedeu o Wu Ming. 12 Revista Literal

Os fundadores de Wu Ming são Roberto Bui, Giovanni Cattabriga, Luca Di Meo, Federico Guglielmi (membros do Luther Blissett Project entre 1994 e 99 e autores do romance Q) e Riccardo Pedrini (autor do romance Libera Baku Ora). Todavia, os nomes gráficos pouca importância têm, tanto que em mandarim Wu Ming significa “nenhum nome”. “Na China, esta expressão é freqüentemente utilizada para demarcar as publicações dissidentes. O nome dá conta da nossa firme intenção de não nos tornarmos ‘personagens’, romancistas pacificados ou macacos amestrados por prêmio literário”, continua o manifesto. Sua linha de conduta prega: “estar presente, mas não aparecer: transparência para com os leitores, opacidade para com a mídia”. Rompendo com ironia a noção romântica de autor, o coletivo italiano também mira nos direitos autorais: “A aproximação de Wu Ming à produção cultural implica a irrisão contínua de todo o preconceito ideal e romântico do gênio, a inspiração individual e outras merdas do gênero. Wu Ming põe em causa a lógica do copyright. Não acreditamos na propriedade privada das idéias.”

Como já acontecia com o Luther Blissett, os produtos assinados Wu Ming – em suporte papel, magnético-óptico e outros – são livres de copyright. “Que status pode ainda reivindicar por si um ‘escritor’, quando contar histórias é apenas um dos tantos aspectos do trabalho mental, de uma grande cooperação social que integra programação de software, design, música, jornalismo, intelligence, serviços sociais, políticas do corpo etc., etc.?”, questiona. Para o Wu Ming, o trabalho mental “está completamente dentro das redes da indústria, e até é a sua principal força re/produtiva. Quem cria não pode de maneira alguma se abstrair, evitar intervir. Escrever é já produção, narrar é já política”. Logo depois aparece a Declaração dos Direitos e Deveres dos Narradores, que afirma que o escritor contemporâneo não é diferente do griot nas aldeias africanas, do bardo na cultura celta, do aedo no mundo clássico grego. E alerta: “O narrador tem o dever de não se considerar superior aos seus semelhantes. É ilegítima qualquer concessão à imagem idealística e romântica do narrador como criatura pressupostamente mais ‘sensível’, em contato com dimensões do ser mais elevadas, também quando escreve sobre absolutas banalidades quotidianas.” Nesta inversão de todos os valores da vida literária, “o narrador tem o direito de não aparecer na mídia. O narrador tem o direito de não se tornar numa besta amestrada das soirées ou da coscuvilhice literária. O narrador tem o direito de não responder a perguntas que não considera pertinentes. O narrador tem o direito de não se fingir versado em todos os assuntos”. Outra vítima preferencial do Wu Ming são os direitos autorais. Em seu site, dá ênfase ao “copyleft”: O conceito foi inventado por um dos líderes do Movimento de Software Livre, por Richard Stallman, nos anos 80. “É o oposto de

copyright, um copyright de esquerda. Foi uma grande inovação. Basicamente, o copyleft é um meio de defender o trabalho das pessoas, mas sem impedir que outras pessoas o reproduzam ou copiem. Porque no Projeto Luther Blissett nós escrevíamos ‘sem copyright’. Mas não é o suficiente. Porque ‘sem copyright’ significa que não há proteção possível para que, por exemplo, uma produtora cinematográfica, uma corporação, pegue a história e ganhe dinheiro só parasitando o nosso trabalho”, explica o Wu Ming. A nota de copyleft é como a de copyright, mas abaixo dela está escrito que o autor desta obra permite sua livre reprodução somente para fins não-comerciais, se quem a utilizar não a colocar sob copyright. Isto significa que o copyleft, ao invés de ser um obstáculo para a reprodução, é uma garantia da reprodução. Ninguém pode impedir outras pessoas de copiá-lo. “Quando o copyright foi introduzido, há três séculos, não existia nenhuma possibilidade de ‘cópia privada’ ou de ‘reprodução sem fins de lucro’, porque só um editor concorrente tinha acesso às máquinas tipográficas. Todos os demais só podiam ficar quietinhos e, se não podiam comprá-los, simplesmente renunciar aos livros. O copyright não era percebido como anti-social, era a arma de um empresário contra um outro, não de um empresário contra o público. Hoje a situação está drasticamente mudada, o público não está mais obrigado a ficar quietinho, tem acesso ao maquinário (computador, fotocopiadoras etc.) e o copyright é uma arma que dispara na multidão”, defende o grupo. O Wu Ming já publicou seis romances – Q, o caçador de hereges (1999) Asce di guerra (2000), Havana glam (2001), 54 (2002), Guerra agli umani (2004) e New Thing (2004) – e duas coletâneas de artigos, contos e textos vários – Esta revolución no tiene rosto (2002) e Giap! (2003) [NE. Já saíram mais quatro livros Revista Literal 13

desde então]. Este é o nome de um fanzine eletrônico, com mais de três mil assinantes, que nos dão feedback ao grupo. Seus cinco idealizadores não deixam que os fotografem ou filmem, não aparecem na mídia, mas aparecem em público porque seu slogan é “transparente para os leitores, opaco para as mídias”. No fundo, o Wu Ming não quer matar autor nenhum. O que defende é que mesmo a criação individual tem uma dimensão coletiva. “Os autores individuais vivem no mundo, sendo influenciados por milhares de sugestões, con-

obras de gente como Foucault, Saramago, García Márquez, e as disponibiliza em seu site, que já tem cerca de 200 livros a disposição, para download gratuito [NE. O site saiu do ar anos depois, mas hoje encontramos milhares de sites similares]. Em entrevista a CartaCapital (n. 326, 26.02.05), o diretor da W11, Wagner Carelli solta o verbo: “Eles são ladrões e covardes, uns filhinhos de papai que não têm mais nada para fazer. Ficam aí bancando o Robin Hood, mas o que eles querem mesmo é a pequena publicidade”.

versações e percepções que não são suas. Um autor é uma espécie de terminal que reduz criativamente uma complexidade de informações e de imagens, estabelecendo uma síntese provisória. Quando um escritor escreve, todo o mundo escreve com ele. Não somos contra o ato individual de escrever. Mas fazemos questão de dizer que quem escreve, sozinho, escreve junto com todo o mundo que o circunda. Esse é um obstáculo ideológico porque a indústria cultural tem necessidade de alimentar essa superstição do gênio, da inspiração individual. Tem a necessidade disso para organizar estratégias de marketing em torno de indivíduos, supostamente, de inteligência superior aos demais, de indivíduos a serem adorados.” O problema é que a distribuição gratuita pode afetar a venda de livros impressos. Por isso, alguns editores brasileiros vêm tentando processar o coletivo Sabotagem, que digitaliza

Apesar de afirmar que a digitalização de Stupid White Men, de Michael Moore não atinge as vendas, Carelli tentou processar o coletivo, mas não teve sorte porque simplesmente ninguém foi encontrado para receber a notificação. Mas os membros do Sabotagem, em entrevista ao Trama Universitário, pensam diferente: “Vemos que o direito autoral só pode favorecer gozo aos que o detém e aos que podem comprá-lo, tal barreira pode ser observada em todas as áreas de conhecimento, até na compilação de remédios. Os conceitos anticopyright não estão sugerindo a um escritor que ele não possa tirar uns trocos com sua obra, o movimento ataca os valores de propriedade e a detenção do conhecimento, desinteressando se a lei e suas reformas estão ou não a nosso favor; do Estado, não precisamos esperar nada.” Diferentemente da pirataria ideológica a que se vincula o Sabotagem, o Wu Ming tam-

“Cada vez mais experiências editoriais demonstram que a lógica ‘cópia pirateada = cópia não vendida’ de lógico não tem nada. Quanto mais uma obra circula, mais vende”

14 Revista Literal

Revista Literal 15

bém disponibiliza suas obras coletivas. Mas diz que não perdeu dinheiro com isso? “Cada vez mais experiências editoriais demonstram que a lógica ‘cópia pirateada = cópia não vendida’ de lógico não tem mesmo nada. De outro modo não se compreenderia como pôde o nosso romance Q, disponível grátis há mais de três anos, ter chegado à 20º edição e superado 200 mil cópias vendidas. Em realidade, editorialmente, quanto mais uma obra circula, mais vende”, garantem os italianos. Outros grupos, não tão incisivos como o Sabotagem, também vêm questionando a lógica do copyright. A editora Faísca, por exemplo, não tem registro tampouco paga direitos autorias, mas solicita autorização para editar uma nova versão. Foi o que aconteceu com Notas sobre o anarquismo, de Noam Chomsky, que prontamente atendeu o pedido e autorizou a edição alternativa. Há também a disseminação de obras em domínio público, e qualquer boa universidade federal tem sua biblioteca virtual onde disponibiliza os clássicos da literatura nacional e universal de autores falecidos há mais de 70 anos. O próprio Ministério da Educação lançou em novembro de 2004, em parceria com a Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro, ligada à USP, e a Fundação Biblioteca Nacional, o Portal Domínio Público, onde disponibiliza mais de 2.500 títulos, sobretudo de literatura e ciências sociais. Com investimento de R$ 5 milhões, o acervo não se resume a livros; contém mapas, vídeos, e em breve vai receber livros de cordel, que estão sendo digitalizados pela Fundação Joaquim Nabuco, também ligada ao MEC. Com a intenção de expandir este acervo, o ministério recebe de instituições públicas e privadas sem fins lucrativos projetos de digitalização de acer16 Revista Literal

vos. [NE. Em janeiro de 2011, o site contava com mais de 186 mil obras cadastradas]. Enquanto que para uns o conceito de copyright não pode mudar, mas somente a comercialização do produto, para outros, apesar do respeito à lei que deve continuar existindo, não se pode ignorar estes movimentos que praticam a democratização da informação e da cultura. A flexibilização dos direitos autorais pode ser um caminho. A burrice da indústria fonográfica em combater na Justiça o programa de troca de músicas Napster, ao invés de tentar negociar, está aí para provar que esta é a pior saída. Nada como o tempo para responder a estas questões.

PEQUENA HISTÓRIA DO IMPÉRIO DO AUTOR E DO COPYRIGHT Esta idéia de “gênio criador” surge ali entre os séculos XVI e XVIII, quando a burguesia consolida sua ascensão, apostando na meritocracia, no individualismo e, portanto, na aura de alguém dotado de capacidades extra-sensoriais para gerar uma obra. Nos períodos antigo e medieval, os cânticos, poemas e histórias se fixavam através da oralidade, o que não permitia a idéia de autor como alguém responsável por uma obra fechada, com início, meio e fim. Ela estava em permanente processo de criação, quem narrava tinha liberdade para acrescentar novos trechos, melhorar passagens truncadas.

Com a difusão proporcionada pela prensa desenvolvida por Gutenberg no século XV, um universo (ou galáxia, como preferia McLuhan) novo se abre para a difusão de idéias. O saber, antes restrito às abadias, mosteiros, igrejas e castelos, encontra no livro o meio físico ideal, prático de ser carregado e consideravelmente durável. Porém, a questão da autoria ainda não era relevante, uma vez que as obras que começam a circular nesse período são basicamente livros antigos recém-descobertos, além da Bíblia e dos clássicos da Grécia Antiga, cânones do Renascimento. Foi a modernidade que colocou o autor em evidência. A ascensão da burguesia, sua conquista de poderio econômico e, depois, político, levaria a vários questionamentos da ordem vigente até então, do poderio do Estado Real e da Igreja. A aristocracia, cuja ascendência divina funcionava como um salvo-conduto, explicando e garantindo o status quo, começa a ter seu poder posto em dúvida e a burguesia nascente vai exigir e tentar impor uma meritocracia, um reconhecimento àqueles que trabalham e, portanto, merecem ser recompensados por isso. A inspiração, antes considerada divina, passa a ser do próprio autor, que, com seu gênio original, deve ser o proprietário de sua obra. Segundo Michel Foucault, em O que é um autor? (1983), “a noção de autor constitui o momento forte da individualização na história das idéias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da filosofia também, e na das ciências”. Se o individualismo iria fortalecer sobremaneira a noção de autor, a crítica iria sacralizá-lo. Para Roland Barthes, no ensaio “A morte do autor”, “a imagem da literatura que se pode encontrar na cultura corrente está tiranicamente cen-

tralizada no autor, sua pessoa, sua história, seus gostos, suas paixões; a crítica consiste ainda, o mais das vezes, em dizer que a obra de Baudelaire é o fracasso do homem Baudelaire, a de Van Gogh é a loucura, a de Tchaikovski é o seu vício: a explicação da obra é sempre buscada do lado de quem a produziu, como se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, a entregar a sua ‘confidência’”. Para Foucault, há mesmo uma proximidade entre a crítica literária moderna e a exegese cristã, onde ambas tentam provar o valor de um texto através da santidade do autor. O império do autor de que nos fala Barthes, sem dúvida está solidamente consolidado. Mas observam-se, desde Mallarmé, diversos movimentos no sentido de questionar esta infalibilidade, de apontar para a obra como outra coisa que não criação privilegiada de um indivíduo “iluminado”. O poeta francês Stéphane Mallarmé foi um dos primeiros a mexer com as noções do autor como proprietário. Ele idealizou seu Le livre, sem início nem fim, em permanente construção, único e múltiplo, impessoal e soma de todos os livros, dispensando a assinatura do autor, sempre a favor de uma condição verbal da literatura. No século XX, o Surrealismo e a Lingüística vão contribuir para essa dessacralização. O primeiro, buscando frustrar os sentidos esperados através da escrita automática, através de uma mão que escreve o mais depressa possível, e difundindo a experiência de uma escrita coletiva. A segunda, ao afirmar que a enunciação é um processo vazio que funciona sem a figura do interlocutor, “lingüisticamente, o autor nunca é mais do que aquele que escreve”, resume Barthes• (BD) Revista Literal 17

Manuel Bandeira (1886-1968), por Loredano

18 Revista Literal

BANDEIRA Versos a pedido FREYRE O escritor José Almino encontra em carta de Manuel Bandeira a Ribeiro Couto um poema inédito, que esclarece a gênese de “Evocação do Recife”: uma encomenda feita por Gilberto Freyre para comemorar o centenário do jornal mais antigo do Brasil. Por José Almino Publicado originalmente em março de 2005

“Mando-lhe os versos que fiz a pedido do Gilberto Freyre, pernambucano inteligentíssimo do Recife, para o álbum comemorativo do centenário do Diário de Pernambuco (o jornal mais antigo da América do Sul. Mas há um jornal do Chile que disputa o título…) Saudades a você e lembranças a Menina”, escreveu Manuel Bandeira a seu amigo o poeta Ribeiro Couto no final de uma carta de 1925. Tratava-se do poema “Evocação do Recife”. Em 1925, encarregado pela direção do Diário, Gilberto Freyre organiza o Livro do Nordeste, lançado a 7 de novembro do mesmo ano e no qual foi publicado pela primeira vez aquele poema: “o poema em certo sentido mais brasileiro de Manuel Bandeira — ‘Evocação de Recife’ — ele o escreveu porque eu pedi que ele o escrevesse. O poeta estranhou a princípio o pedido do provinciano. Estranhou que alguém lhe encomendasse um poema para uma edição especial de jornal como quem encomenda um pudim [...] Mas um belo dia recebi ‘Evocação do Recife’”. Não saberia dizer se “Evocação do Recife” é o poema mais brasileiro de Bandeira, mesmo quando aponho a qualificação um tanto

enigmática e tão “gilberteana”: “em certo sentido”. Mas, poderia afirmar, invocado o testemunho do poeta no seu itinerário de Pasárgada, que o seu encontro com Gilberto Freyre – cuja sensibilidade “tão pernambucana muito concorreu para me reconduzir ao amor da província e a quem devo ter podido escrever naquele mesmo ano a minha ‘Evocação do Recife’”, nas palavras de Bandeira – e a sua encomenda hajam por assim dizer evocado a “Evocação”. E mais: espicaçada a memória do poeta, tenha possibilitado que a matéria da sua vida recifense viesse a se mesclar harmoniosamente com o que observava no seu cotidiano humilde de Santa Teresa, no Rio, onde vivia, tornando-se um dos elementos ativos do seu imaginário poético. Por essa época, egresso de uma longa doença (porém eterno convalescente), solitário em seu quarto na encosta do Curvelo, o poeta abria-se para o modernismo e para a camaradagem com uma geração mais jovem e mais barulhenta. Esse período de irradiação intensa do movimento modernista assistiu “a formação do estilo humilde do poeta maduro, forjado para dizer o sublime através Revista Literal 19

do simples”, como nos indica Davi Arrigucci. Bandeira viria a desenvolver uma empatia ativa, militante pelo mundo ordinário, pelo dia-a-dia, pelas surpresas contidas na fala brasileira, utilizando os recursos de construção poética os mais variados e os materiais mais diversos, “[reconhecendo] a poesia em tudo, podendo repontar onde menos se espera e fazendo do poeta o ser capaz de desentranhá-la no mundo”. Às vezes, o poema saía pronto e era extraído ao vivo de uma conversa com um daqueles novos amigos, como se vê nesta carta a Ribeiro Couto (10.01.1928) em que resultaram versos, até hoje inéditos: Tenho passado um mês divertido com o Gilberto [Freyre]; é um companheiro excelente porque é meio fraquinho como eu, discretíssimo, e dá uma perna ao diabo pra debochar os outros. Nós levamos uma vida surrealística de mistificações. Esta manhã ele me contou um episódio onde eu descobri incontinenti o self-made põem [sic]. Lá vai: Apresentação Na sala da redação do grande matutino O redator-secretário fez a apresentação: “Fulano, uma glória nacional.” “Sicrano, esperança do norte.” A esperança do norte não disse nada. A glória nacional também. 1

Quanto ao Recife, o poeta voltaria somente em 1927, após um período de trinta anos e quando completaria quarenta e um anos de idade. Entre a “Evocação” e o seu retorno são várias as menções na suas cartas a Ribeiro Couto de projetos de viagem que teriam sidos adiados. Mas, a cidade-infância reinstalara-se no poeta e combinava-se com o desejo de vida, 1 Uma curiosidade: note-se a semelhança de “Apresentação”, com “Política Literária”, de Carlos Drummond de Andrade, publicado em Alguma Poesia – Poemas (Belo Horizonte, Edições Pindorama, 1930): O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso o poeta federal tira ouro do nariz.

“Política Literária” é oferecido a Manuel Bandeira.

20 Revista Literal

de camaradagens e de criação poética tão pujantes e tão pungentes naquela década. Ela reaparece forte no seu “Profundamente”:

Não falo da Rua da União, mas ela está ali tão presente quanto na “Evocação do Recife”: Meu avô Minha avó Totônio Rodrigues Tomásia Rosa

Mas a referência ao passado não vira simples notação sentimental ou registro autocomplacente. Ela é um recurso penosamente consciente de fabricação lírica, em que o traço confessional anula-se, minimiza-se ou é ocultado pelo efeito poético maior desejado. É o que o poeta comunica a seu amigo Couto em uma carta de 5 de julho de 1927: “Eu sabia que você havia de gostar muito do ‘Profundamente’, mas como há sempre aquele imprevisto a que você se referiu, fui modesto. [...]. Fiquei satisfeitíssimo por ver que você o entendeu exatamente como eu quis e trabalhei para que o sentido fosse entendido: a impressão tranqüila e grandiosa da morte; o ciclo da vida. Foi precisamente a sensação formidável que eu recebi naquela noite quando de repente acordei no silêncio. Ah Ribeirinho Ribeirinho se de quinze em quinze dias eu fizesse uma coisa assim! Porque quando eu faço, passo uns dias vivendo de peito dilatado pela ozona daquela descarga elétrica. Como sempre tudo se organizou fulminantemente. Tive de corrigir alterar [sic], procurar até achar ‘as vozes daquele tempo’; precisavam ser vozes de afeto mas que não sugerissem nem de leve os meus lutos pessoais. (O luto dos avós tem um sorriso de aposentadoria com todos os vencimentos) Depois os avós datam. Escolhi a dedo Totônio Rodrigues, Tomásia. (Você terá sentido que era a velha cozinheira ex-escrava?) e Rosa, a mulata magra ama seca [sic, sem hífen]”. Como se vê, os “versos a pedido”, “encomendados como um pudim” vieram a ter vastas e profundas ressonâncias•

Evocação do Recife Manuel Bandeira

Recife Não a Veneza americana Não a Mauritsstad dos armadores das Índias Ocidentais Não o Recife dos Mascates Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois — Recife das revoluções libertárias Mas o Recife sem história nem literatura Recife sem mais nada Recife da minha infância A rua da União onde eu brincava de chicotequeimado e partia as vidraças da casa de dona Aninha Viegas Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com cadeiras mexericos namoros risadas A gente brincava no meio da rua Os meninos gritavam: Coelho sai! Não sai! A distância as vozes macias das meninas politonavam: Roseira dá-me uma rosa Craveiro dá-me um botão

(Dessas rosas muita rosa Terá morrido em botão...) De repente nos longos da noite um sino Uma pessoa grande dizia: Fogo em Santo Antônio! Outra contrariava: São José! Totônio Rodrigues achava sempre que era são José. Os homens punham o chapéu saíam fumando E eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo.

Rua da União... Como eram lindos os montes das ruas da minha infância Rua do Sol (Tenho medo que hoje se chame de dr. Fulano de Tal) Atrás de casa ficava a Rua da Saudade... ...onde se ia fumar escondido

Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora... ...onde se ia pescar escondido Capiberibe — Capiberibe Lá longe o sertãozinho de Caxangá Banheiros de palha Um dia eu vi uma moça nuinha no banho Fiquei parado o coração batendo Ela se riu Foi o meu primeiro alumbramento Cheia! As cheias! Barro boi morto árvores destroços redemoinho sumiu E nos pegões da ponte do trem de ferro os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras

Novenas Cavalhadas E eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos Capiberibe — Capiberibe Rua da União onde todas as tardes passava a preta das bananas Com o xale vistoso de pano da Costa E o vendedor de roletes de cana O de amendoim que se chamava midubim e não era torrado era cozido Me lembro de todos os pregões: Ovos frescos e baratos Dez ovos por uma pataca Foi há muito tempo... A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros Vinha da boca do povo na língua errada do povo Língua certa do povo Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil Ao passo que nós O que fazemos É macaquear A sintaxe lusíada A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem Terras que não sabia onde ficavam Recife... Rua da União... A casa de meu avô... Nunca pensei que ela acabasse! Tudo lá parecia impregnado de eternidade Recife... Meu avô morto. Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro como a casa de meu avô.

Revista Literal 21

Reprodução

22 Revista Literal

ANDRÉA De Olho Neles DEL FUEGO Entre 2005 e 2007, Marcelino Freire apresentou semanalmente no Portal Literal, um novo escritor que então começava a publicar. Apareceram em sua coluna nomes como Ana Paula Maia, Vanessa Bárbara, Botika, Emílio Fraia, Douglas Diegues, Cecilia Giannetti, Chico Mattoso, e muitos outros. Entre as dezenas de colunas, escolhemos a com Andréa del Fuego, contista e romancista, vencedora do Prêmio José Saramago em 2011, com o romance Os Malaquias (Língua Geral, 2010) cuja origem ela comenta a seguir. Por Marcelino Freire Publicado originalmente em junho de 2005

Andréa Fátima dos Santos? Nada a ver, diz ela. Del Fuego é bem melhor. Tem mais fogo sonoro o pseudônimo dessa mineira nascida na cidade Carmo do Rio Claro. Hoje, radicada em São Paulo. – Foi por causa de uma coluna que eu tinha na revista da rádio 89FM. Em que falava de sexo, respondia aos leitores/ouvintes. A sogra dela foi quem sugeriu Andréa del Fuego. Em homenagem à Luz del Fuego – dançarina famosa nos anos 50 e que, na verdade, se chamava Dora. Eta danado! Lembro da imagem de Del Fuego, a Luz, fazendo uma cobra dançar no pescoço. Nuazinha – interpretada no cinema, aqui, pela Lucélia Santos.

Santos, a nossa Andréa, também já posou nua. E para a Playboy. O primeiro caso na nossa literatura em que a criatura começa posando e depois é que vira escritora. E das boas, diga-se. – Encontrei a minha turma. Refere-se a toda uma nova geração de escritores que acompanha, com entusiasmo, as suas páginas. – Na Playboy, foi uma página só e acabou. Na verdade, o convite da revista veio por causa de um livro erótico que seria escrito por três mulheres (e acabou não saindo). Del Fuego era uma delas. A foto, vale dizer, foi bem comportada. Close das três escritoras juntas, de pernas enclausuradas. Nada que lembre Tiazinha ou Carla Perez. Ou Maitê Proença, que agora escreve livros. Não confundir, faz o favor. Revista Literal 23

Explico: Andrea del Fuego é séria. Já se destaca em algumas importantes antologias, como a que reúne 30 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (Record, 2005), organizada pelo prestigiado Luiz Ruffato. Sem contar, é claro, o primeiro livro que ela lançou em 2004. Os contos do Minto enquanto posso (O Nome da Rosa). Uma prosa cheia de referências mineiras. E de erotismo idem. A saber: nada escrachado. Nada ao vivo. Há uma sombra de poesia e melancolia no que Del Fuego escreve. Uma voz, sei lá, que aos poucos ela via maturando. Buscando. E que surpreendeu, por exemplo, o público que lotou o evento “Vozes da Prosa – Patifarias na Paulista”, em que ela leu, belamente, os dois contos que você pode conferir mais abaixo. – Agora preparo o meu primeiro romance, chamado Serra Morena. [NE. Acabou por se chamar Os Malaquias] Um romance rural, como ela mesma define. – Inspirado em um tio-avô meu que é anão. Anão? Personagem raro quando o assunto é ficção.

ELA POR ELA MESMA Nasci Áries, ascendente Áries, há 30 anos. Meu primeiro trabalho foi numa loja de sapato como vendedora, fui demitida em uma semana. Minha formação é técnica em publicidade e nada faço com isso. Invento desde menina – das anotações em cadernos às cartas para os parentes. Um dia a carta não saiu de casa, porque o remetente era desconhecido – o início da ficção. Aos 17 anos, fui estagiária de produção na Movi&Art. Quem dirigia os filmes por lá era Walter Salles Jr. Fiz muito cafezinho no filme Terra estrangeira. Dali, fui produzir elenco. Minha função era selecionar modelos e atores para comercias de refrigerante, cigarro, banco, cerveja. Enquanto pagava as contas, empilhava contos. Realizei o curta Morro da Garça, inspirado nas paisagens de Guimarães Rosa. O vídeo fez parte do Encontros com Guimarães Rosa. no 24 Revista Literal

Centro Cultural São Paulo (1996), ao lado de filmes de Nelson Pereira dos Santos. Foi um susto. Dirigi O beijo, exibido em festivais na Bahia e Tóquio, além de integrar o Festival Mix Brasil 2002. Depois veio Ela, curta baseado em meu conto “Línha contínua”. O trabalho é ainda inédito, está parado na finalização. Encantada com a representação, passei pelo teatro como assistente de direção de Dani Chao Hu nos espetáculos O Big Ben e Aquela Noite do Cachorro. Foi em 1998 que resolvi mostrar para alguém o que escrevia. Fui parar na Revista da Rádio 89FM, respondendo a dúvidas sexuais dos leitores. Foi nessa ocasião que o pseudônimo Andréa del Fuego caiu no meu colo. Daí vieram colaborações em sites e revistas como a inglesa Touch Magazine e, ultimamente, com a Vogue RG. E também tenho um blog, o www.delfuego.zip.net. [NE. Hoje é andreadelfuego.wordpress.com] Não sou filha de intelectuais, livro em casa nem o de receita. Eu não tinha referências da escrita enquanto produção. Não tinha um espelho digno desta função. Hoje, achei minha turma. Ando cercada pelos escritores que eu mais admiro. Escondo deles o quanto os amo que é para não ser boçal. Vou platônica ouvindo meus heróis e minhas heroínas nas suas batalhas ficcionais e me apaixono por cada linha deles. A literatura é platônica, porque quando fecho o livro, volto pro ordinário. Daí a gente, tribo querendo fogo, vai pro boteco fazer a cigana descer. A minha se chama Andréa Fátima. Chama que ela vem.

EU & ELA [Leia uma conversa entre mim e Andréa del Fuego]

Diz de sua estréia literária. Do seu livro Minto enquanto posso. Como você o lê hoje? Tinha muita ansiedade em publicar o primeiro livro. Ansiedade resolvida só com o objeto na estante. Publicar é ligar o motor do barco.

Faz um ano que ele foi lançado pela editora O Nome da Rosa. O livro não fez alarde, não vende e não é lido, de modo que me mantenho inédita. Hoje o leio com mais crítica, substituiria muitos contos que agora me chegam mais maduros. Isso de ter me exibido bruta me assusta, mas também não me aprisiona, pois não carrego expectiva nenhuma sobre mim, vou borboletando.

Há novo livro de contos? E o seu romance, o que é que é? Conte-me, idem, sobre o seu tio avô, que é anão, e mineirices outras. Há um livro de contos se formando. Em breve, terei um segundo volume. Também estou no meio de um romance rural, inspirado em meu tio-avô anão e arredores. Ele tem 82 anos. Duvido alguém aqui com um tio-avô anão e ancião ao mesmo tempo. É uma figura forte de minha infância. Lembro dele de chapéu de palha saindo do milharal com uma enxadinha, minha avó mulata com os biscoitos perfumados chamando pra comer, café fresco, janela pro vale. Eu tive um Sítio do Pica-Pau-Amarelo particular. É nessa figura do anão e dos entornos em que me inspiro. Na falsa quietude rural, nos desdobramentos do mistério, nos desastres naturais. O romance se chama “Serra Morena”. Está sendo um prazer escrevê-lo. [NE. Este é o enredo do premiado Os Malaquias] O que há de Minas Gerais e de caipira e de poesia no que você escreve? De Minas Gerais há tudo. Nasci em São Paulo, mas sou mineira de Carmo do Rio Claro. Dessa cidade tenho o cemitério na rua detrás, o chão vermelho de cimento queimado, vento batendo porta, silêncio largo, olhar manso. Tudo manso, até que alguém dê o bote. Tenho medo da poesia. No entanto, ela surge na minha prosa, intrusa. Ela é traiçoeira, depende de quem lê. Poesia exige um leitor especial. Quem a recebe precisa dar espaço, não pode ter resistência. A prosa tem mais tempo para seduzir, poesia vai ou racha.

E que história é essa de ter posado para a Playboy? Você é a primeira que eu conheço que posa e depois vira uma escritora das boas.

A Playboy foi uma foto de divulgação de um projeto pop com duas amigas. No fim, o projeto não foi adiante, mas a revista está no maleiro. Eu de chapinha e o beiço vermelho, uma chacrete. Adoro chacrete, mas não sou uma. Nessa época, eu ainda procurava minha turma. Agora estou no “seio” do que me faz evoluir na escrita. Nunca achei que houvesse uma turma que só discutisse literatura e nisso houvesse prazer. Ivana Arruda Leite [autora do livro de contos Falo de mulher, entre outros], que eu amo, divide comigo descobertas na prosa dela, reverberando em mim a constância na busca. Busco na mesa do bar o que eu buscava no tarô. A mesa branca, porque, quando meu povo se reúne, baixam os santos todos da nossa glória. Amém. Quais autores você lê, curte? Como foi sua viagem à França? O que você quer com o que escreve? E ufa! O que primeiro me fascinou foi Clarice Lispector, depois veio Machado de Assis, aquele assombro de narrativa, de elegância. Comecei a ler já marmanja, hoje tento recuperar o tempo perdido/ausente. Este ano estou lendo os franceses: Victor Hugo, Stendhal, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Flaubert, vendo o que eles têm para ensinar. E têm, é claro. Não fazer o que eles já fizeram, nunca. Minha escrita foi se apurando conforme fui lendo. Se começo um livro e ele não me proporciona desconforto, eu o abandono. Sem culpa. Fiz uma viagem de 3 meses a Paris que mexeu comigo. Vagava a esmo e sempre enroscava num vulto literário. No Panthéon, no túmulo de Victor Hugo e Voltaire, me ocorreu que, por mais que eu publique livros, a ansiedade não vai passar nunca. A gente não engessa a palavra nem com o livro. Andando por lá, descobri que, para eles, a grande arte literária é o romance. Poucos lêem contos. Contos são uma espécie de tira-gosto. Banquete é o longa-metragem, a viagem longa. Dei uma entrevista para a Radio France Internationale, falei da cena brasileira, do que entendo por ela: efervescente e indefinida. Revista Literal 25

Essa indefinição tira o sono do crítico. Essa incapacidade de nos etiquetar, tamanha é a precocidade na “catalogação” desse movimento que ainda explode. Nossa exaltação é a ponta do iceberg. Para terminar de responder, respondo: escrevendo eu quero contar histórias, não sei despejar memórias. Apesar disso ter efeito no leitor, efeito de espelho, quase de auto-ajuda, porque se solta por dentro quando se lê o outro soltar. Quero contar uma boa história, e só.

ELA & O TEXTO DELA [Leia dois contos de Andréa del Fuego]

[1] Os Amantes de Mamãe

Mamãe se apaixonou. Ela ama um cara, ele telefona e fica mudo. Mamãe resolveu terminar o caso, ele se angustiou, o amante. Mamãe tem medo de ser morta por ele, não pelo meu pai. Amante que perde para o marido tem certeza que perdeu foi nada. Por acaso se perde pra quem já perdeu? É o que ele pensa, é o que soluça no chuveiro enquanto mamãe tem cólica de rins, ela tem remorso nos quadris. Meu pai vai às terças ver Glorinha. Mamãe sente o cheiro de outra e se perdoa, ela adora perdão, pudesse vestia o penhoar de Nossa Senhora e dava perdão da janela. Ela vai ligar para o amante, ele não vai atender, ele bebeu até esquecer. Esquecido, se enamorou de uma solteira. Você é a cara do meu pai. O carnê em dia, a pontualidade na traição, sempre às quintas. Calcula as sobras e os zeros. Se perfuma, bebe umas pra ter coragem, bate o carro. Diz eu te amo com sinceridade de padre. Senhor, me tranque a rua que agora só se for pra valer. Pra valer só com o Giramundo, que é sem perdão e com hóstia de pimenta. O 26 Revista Literal

corpo da comunhão ardendo na língua, pregado no céu da boca. Quero um homem pra fazer dele um pai de seara, caboclo que defume minha casa com ervas do serrado. Você é a cara do meu pai, mas quero pra mim o amante de mamãe.

[2] Avon Meu nome é Agenor Sampaio, vou iniciar a palestra de forma clara e direta. Essa rede de cosméticos em que vocês todas trabalham como consultoras de beleza e que eu, muito satisfeito, presido, se fez existir por conta do que explanarei. Gostaria que as senhoras do fundo ficassem em silêncio, obrigado. Abro os trabalhos dizendo que a mulher bonita é mais amada que a feia. Já viram um homem diante de uma bela fêmea? É a falência de toda defesa. Não irão vê-lo igual diante de outra coisa. Ele pode, sim, se apaixonar por uma mais ou menos. Mas se a paixão é por uma linda, as pernas não respondem, a saliva engrossa, o sangue afina. O homem tem um ferrão incandescente, um bastão em brasa que vai sapecando a mulher até secar a vida dela. Pode ser filho, irmão, pai, amante. Não é o sexo, é um ferrão psicológico. Nas belas, o ferrão pode se esfriar, pois nela, na beleza, há um antídoto que eu chamo de Bacia de Mercúrio. Uma vez tendo o homem amornado o ferrão, a bonita se liberta. Já a feia não possui a Bacia de Mercúrio, mas um Pote de Maionese. O que de nada adianta. Em vez de amornar o ferrão, a maionese oxida, piorando as coisas. – Ele é médico?, sussurrou Clotilde, gerente de vendas, para Rosária, do atendimento ao consumidor. – Sei lá… mas onde fica essa Maionese? Vi esta empresa nascer para botar ruge nas faces: ruge de pétalas nas belas, ruge de vergonha nas feias.

Francamente, não vamos deixar mulher alguma mais bonita. A mulher feia menstrua, a bonita floreia. Feia escreve carta, bonita recebe. Eu mesmo já gostei de uma feia, nem se compara. Entendam, feias nascem, bonitas vêm à luz. Não será um batom vermelho que aumentará a carne dos lábios a ponto de deixá-los reais. Eis o ponto: a beleza é a realidade. As feias vão secando e as bonitas estão ameaçadas. Vejam, o sujeito atingido pela beleza – com medo inconsciente da Bacia de Mercúrio – se vê ameaçado e pode matar a bela. Ele mata porque precisa dar fim ao que não entende. Pois se nem a bela possui a própria beleza, que dirá seu observador. Só o espelho a possui em sua prata. A humanidade lá fora que se lixe. Para nosso conforto, sobram as lindas que se deixam fotografar, eternizar-se na prata dos filmes. Notem, sempre a prata. A lua é prateada e por isso feminina, tão feminina que movimenta as águas aqui embaixo. Mexe a água intracraniana. Olhem o alcance. – O que você está achando? – Se, de novo, esse cara chamar a gente de feia, eu telefono pro Oswaldo. Agora demonstrarei o que disse. Apaguem as luzes, por favor. Vejam este homem: os olhos dele, vêem as pupilas dilatadas? Nesse outro slide, num quadro maior, podemos ver para onde os olhos se dirigem: uma mulher bonita. Pupila dilatada só é possível tendo prazer, minha gente. O prazer está em tocar a miragem. Eu disse que a beleza é a realidade. Pois bem, a miragem é a realidade do deserto. Quem aqui não andou pelo dorso de uma duna de areia quente? Andaram sim, pela idade de vocês, andaram sim. Em sonho, minhas senhoras. O sonho é a tal miragem do deserto. Não tenho, antes que me peçam, a receita ou algum argumento que console as feias. Tenho apenas o aparelho sensitivo, esse que vocês também possuem: olhos, boca, ouvidos, tato e

olfato, tudo para as maravilhas. Não concordo com a política correta que dá espaço para os defeitos. Isso nada tem a ver com machismo, tampouco neurose pessoal. Está embasado no comportamento inalterável do ser humano. Os vossos companheiros não devem ser censurados no desejo pelo belo, esteja o belo em que face estiver. Nunca. Pode acontecer de, em vez de matar a bela, ele matar vocês que o impedem de dilatar as pupilas. – Vou lá fora tomar um ar, sussurrou Rosária. – Eu vou com você, seguiu Clotilde. Vocês duas, esperem. Vou concluir, sentem-se. Bonitas e feias estão perdidas. A bonita porque o sujeito tem medo da Bacia de Mercúrio; a feia, porque o Pote de Maionese azeda a vida dele. A salvação das feias é estar perto da bela, amá-la como se ama um filho – quando digo isso, me arrepio todo. A mulher bela é o ápice do amor. Homem que ama mulher feia é covarde, o pior deles. Homem em conformidade com o Alto se apressa no contato com o maior da Criação. Quando perde o medo da beleza, pode ele mesmo derrotar a Bacia de Mercúrio. Sapecar a bela, isso sim o objetivo maior de um ferrão incandescente. – Eu não fico aqui mais um minuto. Olhem lá, um Pote de Maionese saindo da sala. Um a menos. Se acham que vou explicar a fórmula dos novos cremes, isso não importa mais. Esta palestra nesse vale, neste final de semana que a empresa deu de presente, foi para fazê-las acreditarem mais em nossos produtos para, enfim, vendê-los melhor. Sairão daqui informadas quanto à própria feiúra e mediocridade. A beleza é meio, fim e recomeço. Não vou enganá-las: fico sem forças ao ver mulheres tão feias juntas umas das outras. Fossem vocês lindas e brilhantes e eu mesmo seria, aqui e agora, senhor deste mundo. Boa tarde a todas• Revista Literal 27

28 Revista Literal

No país do sol nascente A moderna literatura japonesa ganha força no Brasil, com traduções diretas de obras que mostram uma cultura dividida entre as pressões globais e tradições ancestrais. Por Giovanna Bartucci Publicado originalmente em abril de 2005

Há uma aproximação constante e vigorosa da literatura japonesa com o público brasileiro. Representantes máximos da literatura japonesa do século 20, Junichiro Tanizaki (18861965), Eiji Yoshikawa (1892-1962), Yasunari Kawabata (1899-1972), Yukio Mishima (19251970), Kenzaburo Oe (1935-) e ainda de Haruki Murakami (1949-), têm tido as suas obras traduzidas para o português, em sua maioria, direto do japonês. Contando com o subsídio do programa de apoio a traduções da Fundação Japão, o ano de 2005 promete ainda a publicação do romance Mil tsurus (1949-1952) e a reedição de Kyoto (1962), ambos de autoria de Kawabata, pela editora Estação Liberdade. Some-se a esses títulos ainda duas obras importantes de Murakami, Norwegian Wood (1987) – romance este que o alçou à condição de autor mais popular e influente do pós-guerra japonês e ícone da cultura pop – e Dance dance dance (1988), pelas editoras Objetiva e Estação Liberdade, respectivamente, também com lançamentos previstos para este ano. Se a resposta das sociedades ameaçadas por uma cultura global emergente se dá em um grau entre a aceitação e a rejeição, com posições intermediárias de coexistência e síntese, o lançamento de As irmãs Makioka (19431948), de Junichiro Tanizaki, pela Estação Liberdade (traduções de Leiko Gotoda, Kanami Hirai, Neide Nagae e Eliza Tashiro) vem atestar

que a oposição à ocidentalização do Japão está presente em muitas obras dos grandes nomes da literatura do país. Assim como a expressão literária oriunda dessas interações culturais, ela só viria a se manifestar, de forma clara, nos anos do pós-guerra. As irmãs Makioka, livro escrito nesta época e publicado originalmente em três volumes, e ainda censurado, retrata a sociedade japonesa durante os anos 1930 por meio de uma encenação dos costumes, da cultura e das relações sociais tradicionais. De fato, se o romance expõe os conflitos entre valores japoneses e ocidentais, assim como o impacto da modernização do país nas relações pessoais, também coube a Musashi (Estação Liberdade, tradução de Leiko Gotoda, 1999, 2 volumes) espelhar a realidade de uma época. Romance épico de autoria de Eiji Yoshikawa, Musashi fornece um relato da história e da vida do povo japonês durante o período em que viveu o mais famoso samurai do Japão, provavelmente entre os anos de 1584 e 1645. Equiparado por Edwin Reischauer ao livro ...E o vento levou (1936), de Margaret Mitchell, em seu prefácio à edição norte-america do épico, este romance foi publicado originalmente em forma de folhetim no jornal japonês Asahi Shimbu, entre 1935 e 1939. Vale salientar, como o faz o prefaciador, que “a comparação com o romance não é, de modo algum, forçada. A era dos samurais permanece ainda muito viva na mente Revista Literal 29

dos japoneses. Contrariando o estereótipo de ‘animal econômico’ de orientação coletiva do japonês moderno, muitos preferem se ver como modernos Musashis, ferozmente individualistas, de princípios elevados, autodisciplinados e esteticamente sensíveis. Ambos os quadros têm certo valor, ilustrando a complexidade da alma japonesa sob um exterior aparentemente afável e uniforme”. Com inúmeras edições em forma de livro, tema de diversas produções cinematográficas, encenado por diferentes vezes no teatro e transformado em minisséries televisionadas, Musashi narra a história de um personagem histórico. Assim, terá sido por meio do romance de Yoshikawa, um dos escritores mais populares do Japão, que o samurai e diversos personagens principais passaram a integrar o folclore vivo do país. “Para o leitor estrangeiro esse fato

entre homens e mulheres, a interação social, a psicologia, a história, a legislação, a prática comercial, ou seja, sobre estética e consciência da identidade cultural, tais como no Japão, findando por promover, assim, uma maior compreensão do país e seu povo. A obra literária que mais explicita as contradições presentes no que se refere a “ocidentalização” da cultura japonesa talvez seja a de Yukio Mishima, pseudônimo para Kimitake Hiraoka. Por três vezes indicado ao Prêmio Nobel de Literatura, filho de um oficial do governo, Mishima nasceu em Tóquio, em 1925, em uma família permeada pelo “espírito dos samurai”: nobreza, veracidade, controle permanente da mente e do corpo e, acima de tudo, lealdade ao Imperador. Influenciado tanto pelos clássicos japoneses quanto pela literatura ocidental, a vida deste dramaturgo, ator e diretor, escritor prolífico de

A obra literária que mais explicita as contradições presentes na “ocidentalização” da cultura japonesa talvez seja a de Yukio Mishima contribui para tornar o romance ainda mais interessante, pois não só fornece uma porção romantizada da história japonesa, como também uma perspectiva de como os japoneses vêem a si mesmos e ao seu passado”, observa Reischauer. Acrescente-se ainda a esta rica literatura atualmente disponível, Gueixa (Objetiva, 1983, tradução de S. Duarte), obra caracterizada por sua autora, a antropóloga norte-americana especializada em cultura japonesa Liza Dalby, como uma etnografia – ou seja, um estudo descritivo dos costumes de um povo específico – que aborda em profundidade as gueixas em seu contexto cultural. Sem concebê-las como um microcosmo da sociedade japonesa, ainda que identificado pelos japoneses como “o mais japonês” dos grupos definíveis, para dizer algo sobre as gueixas a autora acaba falando sobre os costumes, as crenças religiosas, a vestimenta, a alimentação, a música, as relações 30 Revista Literal

contos, peças e ensaios era contemplada por meio da idéia de morte, posteriormente transmutada para um desejo ardente pelo trágico. Como constata Darci Kusano, em artigo publicado na revista Cult, “por não admitir o envelhecimento natural do corpo e influenciado pelo conceito de bunbu ryodô, o caminho combinado do erudito e do guerreiro (…) de que a excelência em ambas as artes, literária e militar, palavras e ação, só se dá no momento da morte, (Mishima) comete o seppuku em defesa da idéia cultural do imperador, a identidade nipônica perdida”. Com efeito, também Yasunari Kawabata, deprimido e desgastado pelo excesso de compromissos, cometeria o suicídio, em abril de 1972, dois anos após a realização do seppuku – o mais doloroso método de suicídio ao cortar-se o abdômen –, por seu amigo ultranacionalista Mishima, em protesto pela ocidentalização e constituição pacifista japonesa.

Yukio Mishima (1925-1970), por Loredano

Com diversos títulos publicados na década de 1980, pela extinta editora Brasiliense, os romances Confissões de uma máscara (tradução de Jaqueline Nabeta), Cores proibidas (tradução de Jefferson Teixeira) e Mar inquieto (tradução de Leiko Gotoda), editados originalmente em 1949, 1951 e 1954, respectivamente, e reeditados pela editora Companhia das Letras, mapeiam algumas das características romanescas de Mishima, seu veio autobiográfico e trágico e a sua extrema sensibilidade. Primeiro romance do escritor, Confissões... narra, em primeira pessoa e com riqueza de

elementos autobiográficos, a descoberta das inclinações homoeróticas do narrador e a seqüência de percalços que lhe é imposta. “E ali naquela casa, sem que ninguém dissesse ou mencionasse coisa alguma, cobravam-me que fosse um menino. Era o início de uma representação que não me agradava. Foi a partir dessa época que comecei a compreender vagamente o mecanismo segundo o qual o que parecia ser uma representação aos olhos das pessoas, era para mim expressão da necessidade de retornar a minha própria essência, ao passo que o que parecia a todos o meu jeito natural de ser era, na realidade, uma encenação.” Revista Literal 31

A dinâmica da encenação também será o movimento destrutivo que empresta ímpeto a Cores..., um romance excepcional. Contra o pano de fundo da vida noturna da Tóquio do pós-guerra, celebrado com a publicação de suas Obras completas no outono da carreira, Shunsuke Hinoki conhece Yuichi Minami, jovem e misógino estudante que os pais gostariam de ver casado com uma moça de boa família. Fazendo-se mentor do atraente Yuichi, o velho escritor transforma o rapaz em joguete numa trama de teor sádico, que tem como objetivo vingar a própria feiúra e a série de infortúnios amorosos por que passou, castigando as mulheres, em especial, ao mesmo tempo que encenando uma demonstração de sua visão amarga do conflito entre a arte e a vida. É verdade, enquanto Confissões... e Cores... são romances considerados representativos, de uma forma geral, da obra do escritor, alguns críticos vêem em Mar inquieto influências explícitas da literatura ocidental sofridas por Mishima, por meio da associação da trama à uma fábula grega, ou mesmo ao enredo de Romeu e Julieta, de Shakespeare. De corpo forte e alma reta, o jovem Shinji vive em perfeita harmonia o cotidiano de trabalho ditado pelos humores do mar, até o dia em que uma garota o desperta para sentimentos e inquietações que desconhece. Os amores difíceis de Shinji e Hatsue formam a corrente central de Mar... Simples como o modo de vida de seus personagens, os habitantes da pequena ilha de Utajima, a narrativa pouco se desvia de seu veio principal, ou seja, os percalços familiares e sociais que o jovem casal de amantes deve enfrentar, seja sob as feições oportunistas de um pretendente rival, seja sob a figura do pai da moça. Contra tudo e contra todos, eles dispõem apenas da própria determinação, logo posta à prova. É consenso que o vínculo literário e a relação de amizade que se estabeleceu entre Mishima e Kawabata, considerado o mentor de muitos da nova geração de escritores japoneses, dentre os quais o próprio Mishima, também se baseava na oposição de Kawabata ao que se refere a ocidentalização e particularmente a cul32 Revista Literal

turalização americana do Japão. Influenciado também tanto pela literatura oriental quanto pela literatura ocidental, na década de 1930, entretanto, Kawabata abandona as técnicas literárias de origem ocidental que então experimentava para voltar-se para a junbungaku, ao pautar-se pelos cânones e pela estética formal preconizada pela “literatura pura” japonesa. Membro da Academia de Arte do Japão, em 1953, presidente do Clube dos Escritores (Pen Club) quatro anos depois, agraciado, em 1959, com a medalha Goethe em Frankfurt, Alemanha, professor convidado em universidades americanas na década de 1960, Kawabata recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, em 1968, “pelo domínio de sua narrativa, expressando com admirável sensibilidade o espírito japonês”. Romancista, escritor de pequenas novelas, ensaísta e crítico literário, com uma obra marcada por uma fascinação pelo mundo feminino, pela sexualidade humana e permeada pelo erotismo, beleza e delicadeza, pelos temas da transitoriedade, da morte e fatalidade, tornou-se consenso de crítica que Kawabata também descreve com precisão as profundezas da alma feminina. Considerada uma de suas obras mais importantes, No país das neves (Estação Liberdade, tradução de Neide Nagae), romance cuja primeira versão teria sido publicada em 1937, sendo finalmente concluído em 1947, retrata a busca de Shimamura, um intelectual de posses, por uma linda e etérea flor silvestre. Em sua procura, entretanto, Shimamura encontra Kokako, gueixa das montanhas. Entre Yoko, jovem provinciana, Kokako, e Shimamura, constrói-se, afinal, um velado triângulo amoroso por meio do qual Kawabata desenvolve o tema do amor sem esperança de retribuição, uma vez que tanto Kokako quanto Shimamura têm conhecimento de que sua relação não tem futuro. Também Beleza e tristeza (Globo, tradução de Alexandre Martins), último romance de Kawabata, publicado em 1965, narra a busca de Oki Toshio, renomado escritor de meia-idade, que retorna a Kyoto às vésperas do Ano-Novo para ouvir os sinos dos templos budistas soa-

rem, como manda a tradição japonesa. Toshio também é movido por um desejo secreto: o de reencontrar Otoko, uma antiga amante, atualmente uma pintora consagrada. Contudo, Otoko tem uma jovem aluna, Keiko, que, ciente do término trágico do romance, decide vingar a mestra. Será, então, em torno desses três personagens trágicos que Kawabata irá tecer uma reflexão acerca do amor sublimado por meio da arte e da literatura. Publicado originalmente em 1962, Kyoto (Abril Cultural, tradução portuguesa de Vírgilio Martinho) pode ser considerado o mais emblemático de seus romances. A própria cidade se constituindo como um personagem, com seus templos, dança e música tradicionais, a arte do chá, festas seculares que proporcionam a cadência cotidiana da vida, Chieko, sua personagem principal, uma jovem que trabalha na loja de tecidos de seus pais,

escritores de sua geração, em duas fases, a da juventude, revelando influência marcante da literatura ocidental, e a da maturidade, na qual o autor se deixa absorver pela cultura de seu país, abandonando a inclinação ocidentalizante. Entretanto, ainda que Tanizaki tenha se debruçado sobre o tema do conflito entre as culturas tradicional e moderna, e sobre o tema da ocidentalização da cultura japonesa, o que irá distinguir a obra do escritor da de seus colegas é o fato de que Tanizaki não tinha influência do cristianismo e suas normas morais. Assim, não há, em seus livros, a presença da oposição cristã entre corpo e alma. A carne, de fato, não é pecaminosa e a sexualidade não é obra do diabo, conceito este desconhecido do universo budista. Com efeito, a obra de um dos autores centrais da literatura japonesa do século XX se caracteriza justamente por descrever as diversas variações do amor sexual de forma completa e

terá que encontrar uma forma para não a ver falir, assim como se passara a tantas outras lojas tradicionais da antiga capital japonesa, em razão da mudança dos valores culturais. A tranqüilidade de Chieko, no entanto, só será restabelecida quando, pela primeira vez, trava conhecimento com a irmã gêmea da qual havia sido separada ao nascer, e cuja existência até então ignorava. O fato é que o tema do desejo, em sua veia ora transgressiva, ora contida, presente de forma explícita e constante nas obras tanto de Mishima quanto de Kawabata e Tanizaki, se constitue no cerne da literatura destes autores. Tendo estudado literatura japonesa na Universidade Imperial de Tóquio, experiência esta que foi interrompida por falta de pagamento das mensalidades, a produção de Jun’ichiro Tanizaki está dividida, assim como a de muitos

sem julgamentos morais. Ainda assim, seja nos romances Amor insensato, de 1924 (tradução de Jefferson Teixeira), Há quem prefira urtigas, de 1928 (tradução de Leiko Gotoda), Voragem, de 1931 (tradução de Leiko Gotoda), ou ainda no romance A chave, de 1956 (tradução de Jefferson Teixeira), a presença do erotismo é frequentemente associada à idéia de limite, de fronteira tornada, então, destrutiva. Diário de um velho louco (Estação Liberdade, tradução de Leiko Gotoda), uma das últimas obras de Tanizaki, publicada em 1961, antes de sua morte, apresenta inegável parentesco com A casa das belas adormecidas (Estação Liberdade, tradução de Meiko Shimon), obra de Kawabata publicada em 1960. Entre as duas há, entretanto, uma distinção importante. Enquanto Diário… retrata a construção lenta e gradual de um jogo de poder que envolve o pa-

Enquanto a obra de Murakami é profundamente marcada pelo Japão cosmopolita, Oe faz parte de uma geração marcada pela Guerra e pela descaracterização do Japão tradicionalista

Revista Literal 33

Kenzaburo Oe (1935-), por Loredano

triarca de 77 anos da família Utsugi e sua nora, a bela Satsuko, uma ex-dançarina de casas noturnas que faz uso de seus talentos femininos para fascinar, controlar e manipular o sogro, A casa… conta a vivência de Eguchi, um senhor de 67 anos que freqüenta uma espécie de bordel no qual tem a possibilidade de experimentar a exploração sensorial do corpo feminino oferecido em estado de torpor controlado, sob o efeito de narcóticos. Entretanto, haveria algo mais deplorável do que um velho que se deita ao lado de uma jovem adormecida que não acorda a noite inteira? Acaso não teria Eguchi ido àquela casa à procura dessa extrema miséria da velhice? Ainda assim, essas garotas pareceriam ser “a própria vida” para os colegas de Eguchi, que lá iam “sempre que o desespero de envelhecer se tornava insuportável”. Confrontado com a virgindade das jovens, podendo tocá-las apenas, Eguchi inicia uma via34 Revista Literal

gem delicada por meio da qual procura alcançar serenidade de espírito. Nessa medida, enquanto o velho Eguchi resgatará um tempo ido por meio da repressão do desejo, do autocontrole, será a posição de quem não tem muito a perder, acrescida da consciência da aproximação da morte, que fará com que o patriarca Utsugi rompa com as convenções sociais, entregando-se a exaltação de seus prazeres hedonistas. Assim, comprovadamente intimista e centrado na sensualidade, seja por meio de relações amorosas que põem em cena um confronto de gerações e de costumes, ou por meio de personagens que corrompem e se deixam corromper, a sedução irá se consolidar, contudo, como crueldade, no universo literário de Tanizaki. Desde o final da Segunda Grande Guerra, é fato que a sociedade japonesa vem passando por mudanças contínuas. As obras de Kenzaburo Oe e Huraki Murakami, ambos re-

presentantes máximos da literatura japonesa contemporânea, apresentam, contudo, características distintas. Segundo escritor japonês a receber o Prêmio Nobel de Literatura, em 1994, “pela força poética ao serviço de um mundo imaginado, onde a vida e o mito co-existem para integrar uma desconcertante pintura do ser humano hoje”, Kenzaburo Oe é considerado o primeiro escritor japonês verdadeiramente moderno. Enquanto a obra de Murakami é profundamente marcada pelo Japão cosmopolita, Oe faz parte de uma geração que foi marcada pela Guerra e pela descaracterização do Japão tradicionalista. Pertencendo a uma família de ricos proprietários que perdeu a maior parte de suas terras com a ocupação, as obras de Oe expressam a desilusão e a rebeldia da geração do pós-guerra. De fato, seus heróis agem com profundo sentido de hostilidade e rebelião, ou percorrem ainda os caminhos transgressivos do desejo. De forma geral, a obra de Oe também se divide em duas grandes vertentes. Escritor politizado, seus primeiros trabalhos expressam o sentimento de degradação e humilhação ocasionado pela capitulação do Japão no final da Segunda Grande Guerra, acrescido dos conflitos vividos pelos habitantes de um país ainda agrário e tradicionalista, mergulhado em seus mitos e rituais, afinal confrontado com a vida das cidades. O grito silencioso, romance de 1967 (Abril Cultural, tradução de Sergio Ryff ), seria um bom exemplo desse veio. Caracterizando a outra vertente da literatura de Oe, escrito após o nascimento de seu primeiro filho, Uma questão pessoal, de 1964 (Companhia Das Letras, tradução de Shintaro Hayashi), um dos mais aclamados romances do Japão contemporâneo, trata da luta de um jovem pai para aceitar o nascimento de seu filho mongolóide. Vale lembrar, contudo, que, se este foi o motor de muitos de seus trabalhos, os temas de Oe não deixaram de ser metáforas da condição humana contemporânea. Buscando romper o isolamento cultural por meio de referências globalizantes, ainda que criticado pelos adeptos do establishment literário japonês, Haruki Murakami tem pro-

duzido romances profundamente criativos e desconcertantes. Nascido em Kobe, em 1949, estudou Arte Dramática pela Faculdade de Letras da Universidade de Waseda, antes de ser proprietário, com a esposa, de um bar de jazz em Tóquio, ente 1974 e 1981. Como sugere Jefferson Teixeira, em artigo também publicado na Cult, um dos tradutores de suas obras para a língua portuguesa, “o movimento estudantil de final dos anos 1960, quando lá estudava, assim como a incipiente contracultura no país, teve profunda influência sobre sua obra, na medida em que representou a primeira exposição de sua geração ao vazio de ideias em uma sociedade voltada para o grupo em detrimento do indivíduo e à total submissão, sem questionamentos, às exigências sociais”. Em 1979, Murakami publicou o seu primeiro romance, Ouvindo o vento cantar, pelo qual foi agraciado com o Prêmio Literário Gunzo. A premiação de Caçando carneiros (Estação Liberdade, tradução de Leiko Gotoda), seu terceiro romance, em 1982, com o Prêmio Noma para Novos Autores, possibilitou que Murakami passasse a se dedicar exclusivamente a literatura. Murakami também é tradutor de F. Scott Fitzgerald, Truman Capote, Paul Theroux, John Irving e Raymond Carver, dentre outros escritores americanos contemporâneos, além de ter se dedicado ao ensino de literatura em universidades estrangeiras. Se Caçando carneiros, um romance híbrido de mitologia e mistério, é considerado uma crítica social, Minha querida Sputnik, romance publicado em 2001 (Objetiva, tradução de Ana Luiza Borges), também trata da busca por uma identidade, mas, neste caso, por meio da vivência de um grande amor. Essa busca permanente parece ter, de fato, subvertido os parâmetros da “pura literatura japonesa”. O que estes autores, afinal, nos proporcionam, por meio de uma viagem literária ao país do sol nascente, é um rico e profundo mergulho do qual todos saímos transformados• Giovanna Bartucci é psicanalista e ensaísta. Doutora em Teoria Psicanalítica, é autora, dentre outros, de Borges: a realidade da construção.

Revista Literal 35

Fã de fanfiction À margem e, ao mesmo tempo, totalmente envolvida com a indústria cultural, um novo tipo de literatura encontrou na internet o espaço perfeito para proliferar. Se você só lê livros em papel, é bem capaz de nunca ter ouvido falar dela. Por Bruno Dorigatti Publicado originalmente em setembro de 2005

Os números impressionam. Você digita fanfiction no Google e em menos de um segundo o buscador lhe devolve 701.000 páginas [NE. Sete anos depois e a busca chega a impressionantes 84 milhões e 100 mil páginas!]. Aí você pesquisa somente nas páginas do Brasil e aparecem 9.530, o que já facilita um pouco para quem ouse se debruçar sobre esse universo que ganha mais e mais adeptos e já foi até tema de um livro acadêmico [NE. Hoje, com 584 mil páginas, não facilita mais...]. Mas afinal, o que é fanfiction, fenômeno literário que se prolifera indiscriminadamente pela internet, à margem da indústria cultural? A origem situa-se ainda no final dos anos 1960, com os fãs de Jornada nas estrelas e, na década seguinte, com a série de George Lucas, Guerra nas estrelas. As comunidades de fãs (fandom) começaram a criar continuações e histórias paralelas inspiradas em seus ídolos preferidos, publicavam em fanzines e apresentavam estas histórias em reuniões esporádicas. A mania encontrou na internet o melhor suporte para proliferar e hoje, se best-sellers comandam a cena da fanfiction (Harry Potter e Senhor dos anéis principalmente), é possível encontrar quem se dedique a continuar as obras de Shakespeare, Charles Dickens e Agatha Christie. Uma aluna despertou o interesse de Maria Lucia Bandeira Vargas sobre o tema, e a professora decidiu investigar o fenômeno em sua dissertação de mestrado em Letras, pela Universidade de Passo Fundo, publicado no livro O fenômeno fanfiction: novas leituras e escrituras em meio eletrônico (UPF Editora, 2005). Segun36 Revista Literal

do ela, a fanfiction invadiu o Brasil no rastro do fenômeno do bruxo criado por J.K. Rowling. “Pelo que pude compreender no meu estudo, os fãs de Harry Potter pertencentes a certa camada da classe média (com acesso a internet e cursos de inglês), naturalmente utilizaram a rede em busca de mais novidades sobre o assunto e tropeçaram nas fics em língua inglesa. Eles se interessaram pela prática e passaram a desenvolvê-la em português.” O que chamou a atenção da pesquisadora foi o fato de que a maioria dos autores e leitores de fics (como são conhecidas as estórias criadas pelos fãs) é formada por mulheres jovens e adolescentes, algo que ela pretende investigar, possivelmente no doutorado. Além disso, ela se interessou ainda pelas fics de conteúdo erótico, muitas vezes, homossexual. Rowling não gosta muito de ver seu bruxinho crescido envolvido em romances com seus amigos, mas também seria algo arriscado enfrentar os fãs e tomar medidas legais contra os autores de histórias slash (que trazem cenas de homossexualismo), inclusive nas fanfics escritas em português. As corporações mostram-se receosas em enfrentar os maiores responsáveis pelos lucros de seus blockbusters. Até porque os escritores de fanfics argumentam que seu trabalho funciona como promoção gratuita, e eles mesmos não lucram nada com as histórias. Mais do que tolerar, há empresas que as estimulam, como a Paramount, que permitiu a publicação de duas séries de antologias de fanfics de Jornada nas estrelas, selecionadas em concurso. Outro caso é o da Lucasfilm que estimula a produção de filmes pelos