Reprodução

EDITORIAL

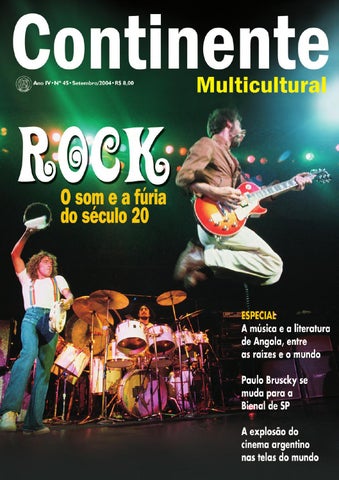

A banda The Who, no ínicio dos anos 60, autora do hit My Generation que traz o lema: “Espero morrer antes de ficar velho”

No balanço das eras

H

á 50 anos nascia um ritmo que, mais que uma manifestação musical, iria se tornar emblema de uma revolução comportamental: o rock. Derivado da música negra tradicional norteamericana, logo foi assimilado por adolescentes de todo o mundo tornando-se um fenômeno de massa. Vários fatores contribuíram para a rápida disseminação do rock – além do natural apelo de uma música de pulsação hipnótica e visceral –, mas dois foram fundamentais: o fortalecimento econômico crescente dos Estados Unidos perante uma Europa convalescente da Segunda Grande Guerra e a descoberta dos jovens como potencial mercado de consumo. O fato é que o rock atropelou as previsões de que seria uma mera moda passageira e adaptou-se camaleonicamente aos tempos que iam passando e às tendências que iam surgindo, firmando-se como um acontecimento cultural impossível de ser ignorado. Marcado por ídolos carismáticos e mortes prematuras e trágicas, chega à meiaidade continuando a dividir opiniões.

Para uns, sua época de ouro passou, sobrevivendo apenas em guetos dominados, na maioria das vezes, por cantores veteranos e já sexagenários, sendo suplantado por manifestações contemporâneas como a música bate-estaca dos DJs. Para outros, essa mesma música eletrônica reflete mais uma manifestação do rock, que teria se espalhado e diluído por diversos outros ritmos, incluindo a sacrossanta MPB. A Continente traça a história do rock e dá ao leitor subsídios para escolher sua própria definição. Uma coisa que orgulha a equipe da Revista é o espaço que temos dado ao continente africano, uma das matrizes de nossa formação, tão ignorada quanto desprezada. África foi tema da edição número 4 da Continente Documento, de entrevista com Alberto Costa e Silva, de reportagens sobre os agudás do Benin (ex-escravos retornados do Brasil), da música de Cabo Verde, da literatura de Moçambique, de artigo do escritor Mia Couto. Nesta edição, continuamos essa aproximação com uma panorâmica da literatura, entrevista com o escritor José Eduardo Agualusa e música de Angola. Desfrutem. •

Continente setembro 2004

1

2

CONTEÚDO Universal Music/Divulgação

08

Leo Caldas/Divulgação

O ateliê-obra-de-arte do pernambucano Paulo Bruscky

Jimi Hendrix: auge do rock

38

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

CAPA

ESPECIAL

08 Rock `n` Roll como uma marca do século 20

56 A poesia, o romance, o jornalismo e a música de Angola

LITERATURA 20 Escritora portuguesa aborda encruzilhadas existenciais

CINEMA

Livros revisitam obra de Osman Lins O amargo amanhecer de um apaixonado O instigante e ignorado Geraldo de Holanda Cavalcanti

66 A explosão da nova filmografia argentina

CONVERSA 32 Americano analisa papel das Forças Armadas

A volta em dose dupla de Lírio Ferreira

HISTÓRIA 76 A morte do mais brilhante general de Hitler Uma escrava de 18 anos, bonita e educada

brasileiras

ARTES 38 Paulo Bruscky leva ateliê inteiro para a Bienal de São Paulo

TRADIÇÕES 82 Quem foi esse Chico Antônio tão homenageado?

AGENDA 88 Artes plásticas, artes cênicas, música, cinema,

MÚSICA 43 Paco de Lucía e a rubra paixão pelo flamenco Paulo Moura quer tocar todos os sons

Continente setembro 2004

literatura Acesse nosso endereço eletrônico: www.continentemulticultural.com.br

CONTEÚDO

3

Regivaldo Freitas/Divulgação/FMI

Gilvan Barreto/Lumiar/Divulgação

46 A música sem fronteiras de Paulo Moura

70

Cena de Árido Movie, novo filme de Lírio Ferreira

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Colunas

CONTRAPONTO|Carlos Alberto Fernandes 07 Mundo globalizado exige educação com qualidade

MARCO ZERO|Alberto da Cunha Melo 30 O abandono de Chico Soares, o Canhoto da Paraíba

TRADUZIR-SE|Ferreira Gullar 36 Não é verdade que a arte efêmera esteja fora do mercado

SABORES PERNAMBUCANOS|Mª Lecticia Monteiro Cavalcanti 52 Vinagre: perfume, remédio, bebida, tempero

DIÁRIO DE UMA VÍBORA|Joel Silveira 55 Sergipano não toma banho de mar, toma banho de Oceano!

ENTREMEZ|Ronaldo Correia de Brito 86 A prática da medicina está cada dia mais burocratizada

ÚLTIMAS PALAVRAS|Rivaldo Paiva 96 Para maria-vai-com-as-outras, os espinhos de judas

Continente setembro 2004

4

CRÉDITOS Companhia Editora de Pernambuco – CEPE Presidente Marcelo Maciel Diretor de Gestão Altino Cadena

Setembro Ano 04 | 2004

Diretor Industrial Rui Loepert

Capa: Pete Townshend, líder do The Who, pula no placo, em San Francisco, Califórnia, 1976.

Continente

Foto: Neal Preston/Corbis

Multicultural

Conselho Editorial: Presidente: Marcelo Maciel Conselheiros: César Leal, Edson Nery da Fonseca, Francisco Bandeira de Mello, Francisco Brennand, Joaquim de Arruda Falcão, José Paulo Cavalcanti Filho, Leonardo Dantas Silva, Manuel Correia de Andrade, Marcos Vinicios Vilaça, Marcus Accioly Diretor Geral Carlos Fernandes Editores Homero Fonseca e Marco Polo Assistentes de Edição Isabelle Câmara e Mariana Oliveira Editor de Arte Luiz Arrais Diagramação Gilvan Felisberto Ilustrações Zenival Edição de Imagens Nélio Chiappetta Revisão Maria Helena Pôrto Secretária Tereza Veras Gerente da Gráfica e Editora Samuel Mudo Gestor Comercial Alexandre Monteiro Equipe de Produção: Ana Cláudia Alencar, Daniel Sigal, Elizabete Correia, Emmanuel Larré, Eliseu Barbosa, Geraldo Sant’Ana, Joselma Firmino, Júlio Gonçalves, Lígia Régis, Michelle Vanessa, Roberto Bandeira e Sílvio Mafra Continente Multicultural é uma publicação mensal da Companhia Editora de Pernambuco Circulação, assinaturas, redação, publicidade, administração e correspondência: Rua Coelho Leite, 530 – Santo Amaro – Recife/PE – CEP: 50100–140 de 2ª a 6ª das 8h às 17h30 – Fone: 0800 81 1201 – Ligação gratuita Assinaturas: 3217–2524; assinaturas@continentemulticultural.com.br Redação: 3217.2533; fax: 3222.4130; redacao@continentemulticultural.com.br Diretor: diretor@continentemulticultural.com.br Webmaster: webmaster@continentemulticultural.com.br Tiragem: 10.000 Impressão: CEPE Todos os direitos reservados. Copyright © 2000 Companhia Editora de Pernambuco ISSN 1518-5095 Apoio: Governo do Estado de Pernambuco Os textos assinados são de responsabilidade dos autores e não refletem, necessariamente, a opinião da revista.

Colaboradores desta edição: ALEXANDRE FIGUEIRÔA é jornalista, crítico de cinema, mestre em Cinema pela ECA-USP, doutor em Estudos Cinematográficos pela Universidade de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. ANTÔNIO JR. é jornalista, escritor e viajante. DANIEL PIZA é jornalista, editor executivo de O Estado de S. Paulo, autor, entre outros, de Jornalismo Cultural e Questão de Gosto – Ensaios e Resenhas. EDUARDO GRAÇA é jornalista, foi repórter do Jornal do Brasil e O Dia e colaborador de O Estado de S. Paulo e Valor Econômico. Desde julho vive e trabalha em Nova York. EVALDO COSTA é jornalista e trabalhou em Angola. EVERARDO NORÕES é poeta e escritor. FERNANDO MONTEIRO é escritor, autor de A Cabeça no Fundo do Entulho e Armada América, entre outros, e cineasta. INÁCIO FRANÇA é jornalista, editor da revista Pacto e diretor da Carcará Agência de Conteúdo. JOSÉ TELES é jornalista, escritor, crítico de música e autor do livro Do Frevo ao Manguebeat, Editora 34. LEONARDO DANTAS é jornalista e historiador. LUIZ CARLOS MONTEIRO é crítico literário, poeta e autor de Poemas e Vigílias. MARIA ALICE AMORIM é jornalista, e pesquisadora e autora de Carnaval – Cortejos e Improvisos. MARIANA CAMAROTTI é jornalista e faz curso de especialização em Buenos Aires. PAULO POLZONOFF JR. é jornalista. Trabalhou nos jornais Rascunho e o Jornal do Estado, ambos de Curitiba. LUZILÁ GONÇALVES FERREIRA é professora da UFPE, escritora e autora dos livros Muito Além do Corpo e No Tempo Frágil das Horas, entre outros. MARCEL VIEIRA é estudante de Jornalismo e de Letras da Universidade Federal da Paraíba. WEYDSON BARROS LEAL é poeta, crítico de arte e autor, entre outros, de O Aedo.

Colunistas: ALBERTO DA CUNHA MELO é jornalista, sociólogo e poeta. Autor de 13 livros de poemas, entre os quais Dois Caminhos e uma Oração e Yacala. CARLOS ALBERTO FERNANDES é economista, professor da UFRPE e diretor geral da Revista Continente Multicultural. FERREIRA GULLAR é poeta e crítico de arte. Autor de livros como Poema Sujo, Dentro da Noite Veloz, Muitas Vozes, Cultura Posta em Questão. JOEL SILVEIRA é jornalista e autor de livros como A Luta dos Pracinhas e Tempo de Contar. Ganhou de Assis Chateaubriand o apelido de “a víbora”. MARIA LECTICIA MONTEIRO CAVALCANTI é professora. RIVALDO PAIVA é escritor e diretor geral do Suplemento Cultural do Diário Oficial de Pernambuco. É autor de Uma História de Poder e Saudades de 60. RONALDO CORREIA DE BRITO é médico e escritor. Publicou os livros de contos As Noites e os Dias e Faca.

Continente setembro 2004

CARTAS Instrumento pedagógico É de fundamental importância para o mundo globalizado e neoliberalista, ao qual estamos submetidos, que instrumentos pedagógicos possam combater tal mentalidade sem parecer tendenciosos. Parabenizo a Revista Continente Multicultural, pois, há muito tempo serve-me como suporte pedagógico, usada constantemente em minhas aulas, de maneira a valorizar a cultura popular e o indivíduo como sujeito histórico. Sou professor de História e escrevo para parabenizar, especialmente, a reportagem sobre a invasão holandesa, discutindo o fato de maneira esclarecedora e estimulando o senso crítico, ao mostrar ângulos diferentes sobre o tema; diferente do que aconteceu por vários anos em nosso país, quando a História era contada a partir de uma única visão. A visão dos vencedores. Adauto Guedes, Tacaimbó – PE Vau da Sarapalha Nada de parabéns. Afinal, isso denuncia nossa fragilidade. É uma obrigação da Revista manter o nível acima da média nacional, como vem ocorrendo, na medida em que pontua o Estado de Pernambuco. Assisti à peça de teatro, não ao espetáculo teatral, Vau da Sarapalha, juntamente com Célis e Salete Fonseca, no Teatro de Santa Isabel, há alguns anos. Ao deixarmos a platéia, estávamos revigorados e esperançosos, devido à belíssima apresentação, direção e texto, baseado no grandioso Guimarães Rosa. Discordo apenas quando se afirma, na reportagem, que um filme, por exemplo, sendo visto pela mesma pessoa mais de uma vez, perde o impacto e a magia. Não! O filme Casablanca nos diz exatamente o contrário. Ésio Rafael, Recife – PE. Hermosa Hoy recibí su hermosa publicación. Los felicitamos por la calidad excelente de la Revista, lo cual no es fácil, sabiendo que es una publicación estatal y sin fines de lucro. Muchas gracias, y Continente quedará en nuestros archivos del Centenario. Carolina Briones, Fundación Pablo Neruda, Santiago de Chile Foto e pintura Sobre o artigo “Foto e Pintura – Verdades Diversas” (“Traduzir-se”, edição nº 44, agosto/2004), não concordo que o retrato fotográfico não fale do fotógrafo. Temos diversos exemplos na História da Fotografia que nos mostram personagens anônimos retratados pelas lentes únicas de fotógrafos que têm a sua marca, e são, portanto, autores e não o deixam de ser com o passar do tempo. Avedon é um ótimo exemplo. Juliana Calheiros, São Paulo – SP

redacao@continentemulticultural.com.br Revista Continente: Rua Coelho Leite, 530 Santo Amaro, Recife-PE CEP 50100-140 Redação: 81 3217-2533 – 81 3222-4130 fone/fax

Hermeto 1 A Continente mais uma vez celebra a nossa brasilidade com uma entrevista maravilhosamente hilariante, com o brasileiríssimo Hermeto Pascoal, que mostrou se expressar, criar e harmonizar tão magnificamente as palavras como faz com a música. Parabéns, Hermeto, você é autêntico representante da nossa rica musicalidade. Patrícia Novelino, Recife – PE Hermeto 2 Parabéns à Continente Multicultural e, sobretudo, ao nosso mestre Hermeto Pascoal! Um deleite para nossos ouvidos e para nossas lembranças. Ainda há salvação! Sim, a verdadeira música existe e vai existir sempre, através de quem realmente a faz, descobre, inventa, ama, mantém e, acima de tudo, respeita-a! Salve Hermeto e seus discípulos! Taciana Soares de Barros, via e-mail Hermeto 3 Excelente a entrevista com o Hermeto. Ele diz as verdades que a indústria fonográfica e a mídia escondem do grande público. Num país como o nosso, de baixíssimo poder aquisitivo da maioria do povo, a pirataria deveria ser liberada, assim como alguns defendem a liberalização das drogas etc. Porque é o único jeito de o povão ter acesso aos produtos culturais; até porque, também, não se cogita baixar os preços exorbitantes de CDs e livros, por exemplo. Hermeto, assim como outros ícones da verdadeira cultura popular, tem autoridade para dizer o que diz, inclusive sobre o Caetano – que depois de velho está dizendo (e fazendo) asneiras. Antonio Carlos, via e-mail Hermeto 4 Grande, Inácio! Se for preciso dizer, a matéria está "massa"! Hermeto é mesmo um mestre, não se pode negar. É sempre bom saber a opinião de alguém como ele sobre essa loucura musical que temos hoje. E, sem querer ser chata, boa música e boa poesia formam uma união perfeita. Taíza Novaes, via e-mail

Hermeto 5 A entrevista está espetacular! A franqueza de Hermeto Pascoal é de impressionar qualquer um. Sempre crítico, representa, como ninguém, a cultural popular brasileira. Danielle Freire, via e-mail Gonzagão Na Revista Continente, edição nº 44, agosto 2004, um leitor fala sobre a venda de objetos do Museu do Gonzagão, em Exu. Gostaria de esclarecer que essa notícia é falsa. O Museu não vendeu nem está vendendo nenhuma peça. Faço um apelo a essas pessoas que falam do que não conhecem que venham unir-se à nossa luta na preservação do patrimônio de Luiz Gonzaga, pois além de estarem prestando um serviço à sociedade brasileira, estarão deixado de disseminar o mal e a mentira. Clemilce Cardoso Parente, Exu – PE Sabores Pernambucanos Excelente o texto “Ao Vencedor, as Batatas” (“Sabores Pernambucanos”, edição nº 20, agosto/2002). Muito bem escrito. Estava procurando dados sobre a batata e gostei bastante da abordagem histórica e comentários. Beatriz Karan, Campinas – SP Assinatura Pensei em fazer a assinatura da Continente Multicultural, há algum tempo, mas desisti. Antes de anteontem, sextafeira, ganhei a edição nº 43, julho/2004 e de pronto resolvi fazer assinatura da Continente Multicultural e da Continente Documento. Valdinar Monteiro de Souza, Marabá – PA Deu um nó no MinC Mas, o que se pode esperar de um governo socialista? (“Marco Zero”, edição nº 40, abril/2004). Com efeito, o tal “verniz neoliberal” que o senhor vê neste governo, não passa disso – verniz. O PT é a melhor antítese do governo empreendedor, efetivo, eficaz, descentralizado e democrático que todo legítimo liberal defende. Luiz Antônio Gusmão, Brasília – DF Errata Na foto publicada nas páginas 14 e 15 da edição nº 44 (agosto/2004), foi dito que Hermeto estava junto com a namorada e o filho, Fábio. Na verdade, ele está ladeado pela namorada e pelo músico Fred Andrade. Continente setembro 2004

5

Anúncio

CONTRAPONTO Carlos Alberto Fernandes

Futuro contraditório A educação é tratada como mercadoria e não como necessidade social

A

educação sem qualidade não serve mais a ninguém nesse mundo globalizado. Ela é iníqua na medida em que contribui para a exclusão. Apesar dos avanços das tecnologias, a educação que supostamente temos não é a educação que queremos, nem tampouco a de que precisamos. Os glamourosos recursos tecnológicos aparecem como mais importantes do que os fins a que se destinam – as pessoas. Uma das razões para isso é que manusear máquinas é bem menos complicado do que formar gente. Num mundo onde a educação foi transformada numa grande oportunidade de negócio, as prioridades que lhe são atribuídas, como principal alavanca de desenvolvimento, estão muito mais relacionadas à sua ação como solução empreendedora, para a sobrevivência financeira de empresários, do que para realizar a missão constitucional dos governos. Confrontada com as necessidades de superação de carências e os desafios da sociedade do conhecimento, a educação – antes de se transformar em mera mercadoria especulativa com preços aviltados, com qualidade e resultados medíocres – teria que ser vista como missão de governo e desejo da nação. Considerando que os critérios econômicos, mesmo para o bem educação, superam em muito as prioridades sociais, Cristovam Buarque tem razão, quando observa que é estratégico, politicamente, reconhecer a importância da educação como demanda de mercado. Só assim, ela será reconhecida como necessidade social. A incapacidade dos governos de compreender e agir diante da nova sociedade do conhecimento e dos ditames neoliberais da globalização transforma-os nos principais responsáveis pela exclusão social. Esta circunstância tem gerado um mar de contradições políticas e colocado por terra discursos históricos. Não é fora de propósito que as reformas educacionais, nas últimas duas décadas, não tenham conseguido superar a baixa qualidade de ensino e de desempenho, e a predominância de uma baixa escolarização da população.

Nesse aspecto, são fatores complicadores a perda da capacidade educativa das agências tradicionais – família, escola, igreja e comunidade – e o enfraquecimento dos valores sociais e pessoais, tais como a perda de ideais, a ausência de utopia e a falta de sentido na vida. Ainda fazem parte desse cenário mercados que operam com a exclusão de amplos segmentos da população, identidades culturais que se acham ameaçadas e um quarto setor, composto por uma grande economia informal, mercado negro, narcotráfico e violência urbana. Com efeito, vê-se que a força retórica da educação não tem sido suficiente como meio de cumprir seus objetivos – e de manter a convivência mesmo com o surgimento de novos meios competitivos de socialização mais avançados, como a Internet e a televisão. O certo é que essas tecnologias, efeitos da integração global, podem fazer a diferença para o bem, ou não; mas a democratização de seus conteúdos ainda é extremamente precária. Destarte, diante do estado de incerteza e de ambigüidades, inclusive das prioridades econômicas ou sociais, já está mais do que na hora, seja como demanda, mercadoria ou como necessidade social, da educação assumir novos papéis num contexto social, cujas bases tradicionais se debilitaram. Assim, diante do conflito entre realidades e possibilidades e da pressão da globalização, a educação, mesmo tratada como demanda e mercadoria, e não como necessidade social, brilhará como estrela virtual num contexto social repleto de ambigüidades e desigualdades sociais. Paradoxalmente, nesse ambiente de crescentes recursos e exclusão, seremos vítimas de um futuro com brilho, mas cheio de contradições. • Continente setembro 2004

7

Arquivo Última Hora/Reprodução

Bill Halley (com a guitarra) e Elvis Presley, na década de 50

Permanência de um canto primal Os adultos rejeitam o rock por considerá-lo adolescente, espécie de Peter Pan musical, mas o gênero chegou à maturidade com Dylan, Beatles e outros José Teles

capa

E

ntre os milhões de discos existentes na gargantuesca Biblioteca do Congresso Americano há um 78 rpm com uma música chamada “Run Old Jeremiah”, que poderia bem ser reconhecida como o marco zero do Rock’n’Roll. Um canto e resposta, com uma batida acelerada, e cuja letra diz: “O my Lord/ O Lord/ Well, well, well/ I’ve gotta rock/ You gotta rock/ Wah wah ho/ Wah wah wah ho”. Parece fazer parte do onomatopaico repertório de um dos pais do rock, o esfuziante Little Richard. No entanto, “Run Old Jeremiah” é cantada por um grupo anônimo de negros, e foi registrada, numa área rural do Mississipi, pelos pesquisadores John e Alan Lomax, em 1934. É anterior 20 anos, pois, ao suposto surgimento oficial do Rock’n’Roll. Oficialmente ele teria sido criado em 1954, quando Elvis Presley, no intervalo de uma sessão de gravação na Sun Records, em Memphis, repentinamente, cantou “That’s All Right”, de Arthur Crudup, imitando os trejeitos e maneirismos vocais dos bluesmen. O guitarrista Scotty Moore, e o baixista Bill Black entraram na brincadeira. Na cabine de gravação, Sam Phillips, produtor e dono da Sun, entusiasmado com o que ouviu, pediu que eles repetissem, agora com o tape rodando. O episódio aconteceu em 5 de julho de 1954, data também fixada como a do nascimento do Rock’n’Roll, por ter sido, a “primeira” gravação do ex-chofer de caminhão Elvis Presley, o eterno Rei do Rock. Bem, não foi exatamente a primeira. Ele já havia gravado quatro faixas na mesma Sun Records. Duas por conta própria (em junho de 1953), e as demais fazendo um teste (em janeiro de 1954). Elvis tampouco foi o primeiro branquelo a soar como um preto. Sam Phillips vivia comentando que se encontrasse um branco que cantasse igual a um negro ficaria milionário. Encontrou alguém com este dom três anos antes de Elvis Aaron Presley. Seu nome: Harmonica Frank. Nascido Frank Floyd, em 1908, em Toccopola, Mississipi (pertinho de Tupelo, cidade natal de Elvis Presley) e falecido em 1973, Harmonica Frank hoje é uma nota no rodapé de página das enciclopédias de música popular (na maioria das vezes, nem isso). Tornou-se um pouco mais conhecido depois que o conceituado crítico americano Greil Marcus escreveu um ensaio sobre ele, no livro Mistery Train (considerado um clássico na literatura do Rock’n’Roll em particular, e da música americana no geral). Continente setembro 2004

9

CAPA Harmonica Frank gravou pouco: cinco faixas na Sun e mais umas oito na Chess, de Chicago (em 1958, ele lançou um compacto independente). A música de Frank Floyd continha todos os principais ingredientes do Rock’n’Roll: “Harmonica Frank foi talvez o primeiro contorcionista vocal – tal Buddy Holly, Clarence Frogman Henry e Bob Dylan – cuja missão na vida parecia ser a destruição intencional da canção popular e do pacato e cômodo modo de vida que ela representava” (Mistery Train, Greil Marcus). Escutando-se “Howlin’ Tomcat”, de 1955, tem-se a nítida impressão de que é alguma canção perdida de Bob Dylan na época de “The Times They Are A-Changing”, de 1964. A mesma voz rouca, o violão e a gaita trafegando na contramão do canto limpo e comportado da época. Harmonica Frank, no entanto, não tinha a boa aparência, sex-appeal, nem a juventude de Elvis Presley. Começou a gravar aos 40 anos, a maior parte dos quais vividos na estrada. Era o que os americanos chamavam um hobo (aqueles vagabundos que se vêem nos filmes, que cruzam o país pegando carona em vagões de trem). Mas, embora tenha antecedido a forma de interpretar de Elvis ou Dylan, também não foi ele o inventor do rock. O gênero é uma colcha de retalhos de vários estilos musicais americanos, swing, boogie-woogie, country and western e, sobretudo o blues. Porém, há mais que isso. O espírito libertário do Rock’n’Roll é fruto da Guerra Fria, e conseqüente paranóia dos americanos pela constante ameaça da bomba pairando sobre suas cabeças. A incerteza sobre o futuro gerou na sociedade dos EUA o que Norman Mailer, num ensaio brilhante, chamou de “o negro branco”. Mailer, grosso modo, apontava que a euforia e urgência do jazz só poderiam ter surgido entre os negros (assim como o maxixe e as diversas manifestações do samba brasileiro). Comendo da banda podre de uma sociedade racista, o negro não tinha certeza de que estaria vivo no dia seguinte, daí o hedonismo que culminou na extrema liberdade estética do bebop de Charlie Parker e do rock lisérgico de Jimi Hendrix. O branco ameaçado pela destruição iminente do planeta, tal e qual o negro, passou a viver para o aqui e agora. Daí surgiram os beatniks, na segunda metade dos anos 40, que deu no hipster, dos anos 50, que desaguou no hippie dos 60. Enfim, sem a bomba, talvez gerações diferentes houvessem continuado compartilhando por mais alguns anos a mesma música e modus vivendi dos pais e tios. Até tornar-se apenas rock, em meados dos anos 60, o que tornava uma canção Rock’n’Roll era a forma como a cantavam (assim como se tornava bossa-nova um samba-canção interpretado por João Gilberto). Uma prova disto são alguns rocks de Elvis Presley. O compacto que iniciou sua carreira profissional, lançado pela Sun, em 19 de julho de 1954, traz duas músicas gravadas originalmente na década de 40. “That’s All Right” saiu em disco, com seu autor, Arthur “Bigboy” Crudup em 1946, mesmo ano de “Blue Moon of Kentucky” (o lado B), na voz de Bill Monroe. Já “Good Rockin Universal Music/Divulgação

10

Jimi Hendrix, gênio de guitarra incendiária

Continente setembro 2004

Neal Preston/Corbis

Tonight” foi sucesso regional em 1947, com Roy Brown. Ou seja, o que se convencionou rotular de Rock’n’Roll existia bem antes do seu futuro rei passar a cantá-lo. Um derradeiro, e definitivo, exemplo. “Mistery Train”, considerada a melhor gravação de Elvis Presley na Sun Records, foi disco da Carter Family, em 1930 (cinco anos antes de Elvis nascer).

Led Zeppelin: rock pesado

Coroa rebelde – Apesar de passado meio século, desde que os requebros de Elvis Presley foram censurados na TV dos EUA, e 34 anos do fim dos Beatles, o rock ainda é visto com reservas, tanto por pessoas da mesma faixa etária que ele, ou por jovens intelectuais conservadores, que ainda o vêem como uma antimúsica barulhenta, vulgar, e que põe em perigo a cultura autóctone dos seus países. Isto, da China comunista até o Brasil, sobretudo na época da ditadura militar, quando músicos do porte de Elis Regina ou Gilberto Gil saíram pelas ruas do Rio, em passeata, contra a guitarra elétrica, símbolo do rock invasor e alienante. Baden Powell chegou a estigmatizar o rock como “a Aids da música”. E o rock cinqüentão faz por onde provocar cismas em pleno século 21. Ao contrário de muitos outros gêneros e subgêneros, é uma música que nunca parou de desenvolver-se, de absorver influências e expandir-se. Como um vírus poderoso, ele se infiltrou em todos os recantos do planeta, de forma que, já nos anos 70, no Brasil, elementos de rock podiam ser detectados tanto na música de Milton Nascimento (“Fé Cega, Faca Amolada”, um clássico da MPB, é um rock, pois não?), quanto na do sambista-maior Paulinho da Viola (que se vale das ferramentas do rock, baixo elétrico, bateria, e até guitarras ao lado de cavaquinho, violão e repenique, sem perder a pureza jamais). O que provavelmente leva a grande maioria dos adultos a afirmar que detesta rock (embora o consuma inadvertidamente), é o gênero ser eternamente visto como uma manifestação cultural adolescente, uma espécie de Peter Pan, que se recusa a crescer. Quando um desses adultos ouve no rádio do carro Gal Costa cantando “Negro Amor”, ou Geraldo Azevedo, “O Amanhã é tão Distante”, provavelmente não se dá conta de que essas duas canções são de Bob Dylan, um dos responsáveis pelo rock chegar à idade adulta. “Negro Amor” é Continente setembro 2004

CAPA versão de “It’s all Over Now, Baby Blue”, e “O Amanhã é tão Distante” no original chama-se “Tomorrow is a Long Time”. A primeira é de 1965, a segunda, de 1963. Dez anos depois de Elvis Presley gravar “That’s All Right”, os Beatles invadiram os Estados Unidos e, em seguida, o resto do mundo. Se, no início, sua música celebrava a “adolescidade, idade de pedra e paz” (apud Caetano Veloso em “Acrílico”), em 1965, o quarteto inglês rumava para o experimentalismo de estúdio, e de linguagem musical. A partir do álbum Rubber Soul o rock perderia definitivamente o and roll. Composições como “In My Life” ou “Norwegian Wood” não eram exatamente o tipo de canção feita para acalmar adolescentes com problemas de desordem hormonal. “Like a Rolling Stone”, de Bob Dylan, lançada no mesmo ano de “Rubber Soul”, punha uma pedra sobre qualquer resquício de juvenilidade no rock. Porém, os (como diria Nelson Rodrigues) idiotas da obje-

tividade, só enxergavam nele a guitarra elétrica e os cabelos longos dos intérpretes (por ironia, Edu Lobo, Elis Regina e Gilberto Gil, que encabeçaram a tal passeata contra a guitarra elétrica, estariam servindose do odiado instrumento poucos anos mais tarde). 1967 foi tão fundamental para o rock quanto o emblemático 1954. Com o lançamento de Sargent Pepper’s Lonely Heart Club Band, os Beatles ensinaram que não havia limites para a imaginação. No rastro deste álbummonolito negro da cultura pop vieram o rock psicodélico, o progressivo, o jazz-rock, (a reação dialética do) punk, a música disco, o techno, o DJ e, reafirmando a aldeia global preconizada por McLuhan, a música juju e a african beat nigerianas, o reggae, o tropicalismo. Tudo isto e demais sons e ruídos que zoam na Terra atualmente são aparentados, trazem na sua formação traços genéticos daquele canto primal: “O my Lord/ O Lord/ Well, well, well/ I’ve gotta rock/ You gotta rock/ Wah wah ho/ Wah wah wah ho”. •

Reprodução

12

Beatles, melhor banda de rock de todos os tempos

13

Lynn Goldsmith/Corbis

capa

O Rock dá a volta no relógio O rock, como fenômeno musical e, sobretudo, comportamental, dá sinais de esgotamento, mas sua trajetória tem importância inegável para a história do século 20 Daniel Piza

O

O rock chegou fora de forma aos 50 anos. Desde que ele arrebatou as rádios e as vitrolas com o primeiro compacto de Elvis Presley, em julho de 1954, nunca teve o espaço tão disputado quanto agora. A juventude passa muito mais tempo chacoalhando ao ritmo hipnótico da música eletrônica e venerando DJs que apenas eventualmente usam o rock em suas colagens e distorções; a TV está dominada por clips de um pop pasteurizado, de sub-Madonnas que chamam mais a atenção pelo swing do corpo que da música; o hip hop é a voz da comunidade negra e, devidamente amaciado, cai no gosto da classe média branca; no Brasil, outros gêneros como o sertanejo (ou popnejo) e o funk (dos mais grosseiros) também dividem a lista dos sucessos. O rock deixou de ser mainstream, especialmente a partir dos anos 90: não é mais a fonte central de hits e ídolos; não é mais quem dita os comportamentos. Um fã do rock diria então: o rock nunca vai morrer; e se ele saiu da moda, tanto melhor. Mas o fato é que, mesmo “alternativas”, as bandas de rock diminuem em qualidade média também. Não por acaso alguns dos melhores discos que ainda podem ser chamados de Rock’n’Roll – ou seja, uma mistura de batida e balada, em que a articulação vigorosa entre ritmo e melodia predomina sobre a harmonia – são hoje feitos por veteranos, por nomes como Lou Reed, David Bowie e Neil Young,

Ensaio dos Rolling Stones. Nos posters, Elvis e Buddy Holly

14

CAPA Bob Dylan, em desenho psicodélico de Milton Glaser

Imagens: Reprodução

que já estão na estrada faz tempo. E que grandes ídolos do passado, como Paul McCartney e Rolling Stones, continuam a atrair multidões – para ouvir seus “clássicos”, não suas composições mais recentes. Ou que exroqueiros como Elvis Costello (“Painted from Memory”) e Tom Waits (“Alice”) estejam no auge justamente por terem se aproximado do jazz e da grande canção americana da primeira metade do século 20, o universo de Cole Porter, Gershwin e tantos mais. É claro que há boa música de rock, ou pop-rock, sendo feita por bandas novíssimas como White Stripes, Strokes, The Hives, Yeah Yeah Yeahs e Franz Ferdinand; por outras que já surgiram há algum tempo, o britpop (pop britânico) de Oasis, Blur, Coldplay; e por gente que usa o rock como um de seus elementos de estilo, a exemplo de Beck, Radiohead e Ben Harper. Mas repare no próprio nome das bandas e escute suas canções mais conhecidas: as referências à era de ouro do rock – a Beatles e, digamos, todos aqueles que dominaram o mercado musical entre 1962 e 1972 – são muitas e óbvias. Nem mesmo com o poprock, já inferior, dos anos 80, de gente como U2, REM, Smiths, Prince e Nick Cave, todos ainda sobrevivendo, aquela atual geração pode ser comparada em frescor e frisson. A única exceção é o Radiohead, cujo último CD Hail to the Thief tem a sofisticação e a inquietude de um Sargent Pepper’s – mas justamente por unir experimentalismo eletrônico, melodia triste e riffs viris. Não é difícil determinar a causa. O rock surgido com Elvis, que era o primeiro a dizer que não o inventou, veio do rhythm & blues dos negros, com pitada do country dos brancos e, assim, pegou na veia de todo o mundo – especialmente da juventude que naquele pós-guerra pródigo buscava formas mais espontâneas e informais de existência, em oposição ao moralismo e ao puritanismo de seus pais. Como uma espécie de jazz acelerado, tomou a América nos anos 50 como seu antecessor a tomara nos anos 20, com três diferenças essenciais: 1) seu impacto era sobretudo físico, porque o ritmo marcado e veloz esquenta o sangue e dá compulsão de mexer e cantar (ou rebolar e gritar, twist and shout); 2) esse impacto foi amplificado por uma indústria fonográfica e radiofônica de escala muito maior e, principalmente, pela ascensão da TV como veículo número um da sociedade (Elvis, um branco bonito com voz de negro, ia ao programa de Ed Sullivan e requebrava a pélvis como num ato sexual, a tal ponto que, no começo, só o filmavam da cintura para cima); 3) a América de depois da Segunda Guerra Mundial (1939-45) se consolidou como a maior potência econômica e cultural do globo cada vez mais globalizado. O rock, portanto, surgiu num contexto histórico e comportamental único; se fez tanto sucesso, foi porque trouxe algo novo e ao mesmo tempo imediato. À medida que a comunicação de massa adquiria alcance e poder, trazendo a força do instantâneo que modificaria as modas e as artes (pense na pop art de Andy Warhol fazendo o elogio – que depois pretendeu irônico – da repetição, dos ícones de consumo e celebridades), o rock cresceu e virou o negócio hegemônico das gravadoras. A partir de 1962, quando os Beatles emplacaram com o refrão She loves you/ yeah, yeah, yeah e quase puseram de escanteio astros como Frank Sinatra (que por um tempo se tornaria música de velho, não de jovem – um tempo que felizmente já passou, pois Sinatra hoje é eterno), o rock deu as cartas quase sozinho. Janis Joplin: voz rascante e alucinada

É impressionante, porém, pensar em como se transformou já em seu primeiro decênio. Como fenômeno histórico, acompanhou os tempos e fez coro com a contracultura (liberação sexual, movimento pacifista, exaltação juvenil): já em 1967 os Beatles trocaram o estilo pseudo-ingênuo dos álbuns iniciais por um bem mais elaborado e ousado, cheio de sons dissonantes, imagens surreais e crítica social, como faria também Bob Dylan, vindo do popular folk americano. Grupos mais agressivos, com uma sonoridade e uma atitude muito marcantes, como os Rolling Stones, foram tomando espaço. Janis Joplin gravou o standard “Summertime” em versão rascante e alucinada. Jimi Hendrix, vindo do blues, deu em 1970 o famoso show em Berkeley, fazendo literalmente o diabo com a guitarra. (A ascensão da guitarra, por sinal, é parte integrante da ascensão do rock. Nada melhor para encantar agredindo ou agredir encantando do que esse instrumento elétrico de seis cordas que se encaixa ao corpo como outro corpo.) Então o rock se multiplicou ou se dividiu: vieram os movimentos – punk, metal, progressivo etc. – e, embora quase toda banda de rock “pesado” tenha feito algumas baladas lentas e lindas ou mesmo canções violentas, mas densas (Led Zeppelin, The Doors, Pink Floyd, Velvet Underground, The Clash), a sutileza foi sumindo do mapa. Nos anos 80 é que se começou a falar mais ostensivamente em pop para designar a música comercial pós-rock, normalmente estruturada em bandas jovens compostas de guitarra, bateria, baixo e vocal, que nasciam como cogumelos em garagens do mundo inteiro. Alguns grupos, como Queen e The Who, que recorreram até à ópera, reacenderam o rock e sua popularidade. Mas o pop rock já então não era o mesmo: estava adocicado, industrializado, no topo do establishment da indústria do entretenimento, ao lado dos filmes de Hollywood. Mesmo no Brasil, o chamado “roquinho nacional” – Paralamas, Titãs, Barão Vermelho, Lulu Santos – parecia mais uma mistura de pop americano com MPB. Nos anos 90, apesar de sucessos como o Nirvana (cujo vocalista, Kurt Cobain, morreu em 1994 como morriam os ídolos de rock antigamente, cometendo suicídio depois de deixar um bilhete em que se queixava de não poder recuperar o paraíso sensorial da infância), o rock saiu do primeiro plano. De certo modo, o que dizia a música do bom Neil Young, “Hey, hey, my, my/ Rock’n’Roll will never die”, é verdadeiro: o rock nunca vai morrer, porque será sempre uma referência de juventude e porque já deixou um bom número de canções – de entrelaçamentos de letras e notas que podem captar um espírito de época como numa polaroid afetiva e injetar um amor pela vida intensa, em contraposição ao futuro sempre adiado em que tantas pessoas sobrevivem. Mas, se você considerar o barulho que fez e a quantidade de “artistas” que lançou num semestre para sumir no seguinte, muito tempo da vida do rock foi vivido em vão, o que é uma contradição e tanto. Rock around the clock... •

Kurt Cobain teve destino trágico, como muitos ídolos do rock

Reprodução

capa

15

CAPA

Reprodução

16

O som das tribos O Rock’n’ Roll entrou no ano 2000 como música universal, mas sem deixar margem à rebeldia. Mas, aqui e acolá, há bolsões de criatividade

“U

m mundo até então preto e branco que passou a ser colorido”, assim Keith Richards sintetiza o que significou o surgimento do Rock’n’Roll na vida dele, e de milhões de adolescentes, em meados dos anos 50. Claro que o mundo não passou a ser policromático de uma hora para outra. Desde a segunda metade da década de 40, novas tonalidades foram adicionando-se até chegarem a essa coloração final. A turma da geração beat, por exemplo, carregou nas tintas. Outsiders por opção, espécies de novos românticos, os beats adotaram padrões da cultura negra americana (o jive talking, ou gíria negra, e o bebop, entre outras coisas), em busca de um vigor e honestidade estética que não existiam mais na cultura branca, vítima de um comercialismo desvairado. O establishment (termo usado ad nauseam até os anos 70) não tardou a reprocessar a rebeldia beat, tornando-a mais um produto de consumo. Filmes, livros baratos, serviços de pronta-entrega (sic) para festinhas temáticas beat, e cafés para beats de fim-de-semana surgiram quando a beat generation ganhou a mídia e virou mais um modismo nos EUA. Até os anos 60 os beat ainda eram produtos de consumo. Vide o seriado televisivo Route 66 (aqui, Rota 66), que banalizava o clássico On the Road, de Jack Kerouac.

Continente setembro 2004

CAPA Platéia do último show dos Beatles, no Shea Stadium, USA, 1965

Fundamental para a mudança de comportamento da juventude americana (e por tabela, mundial) foi a opulência econômica dos EUA do pós-guerra. Os adolescentes entraram para o clube dos consumidores. Passaram a ter permissão de chegar mais tarde em casa e dirigir o automóveis do pai no sábado à noite. Iam dos prom (bailes) para as lanchonetes de fast-food, onde degustavam os hambúrgueres e refrigerantes sem precisar sair do carro. O drive-in disseminou-se no país, a partir da Califórnia. Careciam, no entanto de uma trilha sonora que refletisse seu novo modus vivendi. A música pop que consumiam era família demais. Não tinha distinção de faixa etária. Pais, filhos, tios, avós, todos “curtiam os mesmos sons”. Isto começou a acabar em 1955, quando o já trintão Bill Halley abriu uma fenda entre as gerações com o megasucesso “Rock Around the Clock”, música-tema do filmes Sementes da Violência (Blackboard Jungle), e Ao Balanço das Horas (Rock Around the Clock). Fenda que seria alargada, no ano seguinte, com “Heartbreak Hotel”, o primeiro sucesso nacional de Elvis Presley. “Heartbreak Hotel” alcançou o topo do paradão da Billboard, quando as músicas mais pedidas nas jukeboxes americanas eram “Memory Are Made of This”, com Dean Martin, “Jukebox Baby”, com Perry Como, e “Lisboa Antiqua”, com a orquestra de Nelson Riddle. Convenhamos, este não era o fundo musical ideal para garotos e garotas com “grana” no bolso, o pé no acelerador e a adrenalina saindo pelo ladrão. Um legítimo white trash (termo empregado para brancos pobres do sul dos EUA), Elvis Presley não tinha cultura nem educação formais suficientes para se regular pelos padrões de bom gosto da afluente classe média branca. Roupas escandalosamente coloridas, costeletas, cabelos mais longos do que se permitia ao sexo masculino, e com performances de um apelo erótico inédito em um ídolo pop. Foi o sujeito certo na hora certa. Sua era já fora anunciada pelos “profetas” James Dean, com topete caindo na testa e eterno ar de tédio, e Marlon Brando, que fez do jeans e t-shirt uma resposta da Continente setembro 2004

17

CAPA Sid Vicious, do Sex Pistols: punk rock

juventude aos ternos e gravatas dos “coroas”. Elvis (como aponta o citado Greil Marcus no livro Mistery Train) punha em prática uma liberdade que, até então, não passava de um fantasia dentro do sonho americano. (É certo que nunca passou de uma fantasia. Quatro anos mais tarde o cantor estaria totalmente enquadrado pelo sistema.) Adolescente virou uma marca. Passou-se a produzir exclusivamente para este público consumidor. Da erupção inicial com Elvis Presley e a primeira geração de roqueiros dos anos 50, os laivos de rebeldia foram acontecendo periodicamente, e indefectivelmente sendo absorvidos pelo sistema. Os jovens (um termo que passou a ser usado nos anos 60, marcando uma faixa etéria que ia da adolescência aos 20 e poucos anos) estavam irremediavelmente entregues ao Rock’n’Roll, seu passatempo preferido. Entenda-se por Rock’n’Roll um amálgama de vários estilos musicais, em contínuo desenvolvimento. O elo entre esses estilos é o direcionamento para o consumidor jovem (classificação hoje estendida até os 35 anos). Nos primeiros anos da década de 60, o rock, unindo-se à música folk, assumia uma nova forma de rebeldia. Não se pretendia mais criar um universo alternativo ao dos adultos, mas transformar o mundo. Bob Dylan é o nome mais conhecido dessa fase. Logo em seguida, os Beatles, sem o cerebralismo dylaniano, foram catalisadores da maior mudança de hábitos e costumes acontecida no século passado. No rastro dos Beatles surgiram dezenas de minirrevoluções: estéticas, comportamentais etc. Curioso é que os roqueiros insurgiam-se contra os pais e a sociedade, mas nunca contra a indústria que fazia de sua revolta objeto de consumo, transformando rebeldia em estilo. Desta regra não escapou nenhuma manifestação roqueira: hippies, punks, góticos, todos viraram objeto de consumo. Os músicos até chegaram a ter um certo domínio sobre a indústria, nos anos 60. Por algum tempo estiveram no controle dos estúdios, impondo sua música à indústria. As cifras, no entanto, soaram mais alto do que os decibéis dos amplificadores. O rock tornou-se um negócio muito importante para ser deixado aos roqueiros. Em The Sociology of Rock, o jornalista e sociólogo Simon Frith cita estatísticas de 1974. Naquele ano, a indústria fonográfica americana faturava US$4 bilhões. A música, ou seja, o rock, era o principal lazer da juventude, responsável por 80% do consumo de discos. Em 1955, produziram-se 60 milhões de discos. Duas décadas depois, estes números chegaram a 160 milhões. Depois que Michael Jackson bateu recordes com 25 milhões de cópias vendidas do álbum Thriller, não dava mais para permitir experiências que não resultassem em retorno rápido. E mais, as diversas indústrias de consumo passaram a trabalhar em conjunto (surgiram os megaconglomerados de lazer, que vendem música, filmes e livros). O Rock’n’Roll entrou no ano 2000 como música universal, mas sem deixar margem à rebeldia. Nos principais mercados consumidores de disco, a música da vez vem em ondas como o mar, na grande maioria, propagadas pela indústria. Aqui, acolá, há bolsões de criatividade. Com a pulverização do mercado discográfico, patrocinada pela Internet, pela pirataria, e pelas facilidades tecnológicas, o rock volta, ainda que timidamente, a ser autoral, a desafiar limites, a manter a integridade artística, mas é cada vez menos fenômeno de massas. Na aldeia global do som nas caixas, cada tribo tem seus hábitos de consumo particulares, e curte a música que tem a ver com o que pensa, gosta e é. • (JT)

Imagens: Reprodução

18

CAPA

A trilha da contracultura

Ao lado, símbolo do flower power Abaixo, folha de cannabis sativa, a maconha

Imagens: Reprodução

O

rock foi a trilha sonora da contracultura, que se insurgiu contra costumes e conceitos vistos pelos jovens como superados. A pílula anticoncepcional liberou as mulheres para o sexo não procriativo. A minissaia simbolizava a nova liberdade feminina. O uso de drogas “leves” como a maconha e mais “pesadas”como o LSD influíram num comportamento mais pacífico e contemplativo. Surgiam os hippies, cuja filosofia de “paz e amor” levava também à dissolução da família tradicional, integrando-a em comunidades rurais de economia comunista. Tudo era de todos, inclusive os parceiros sexuais. Os hiperasseados norte-americanos, que usavam desodorante até nas partes pudendas, passaram a abominar o banho, a fim de sentir o próprio cheiro. Os homens deixaram os cabelos e as barbas crescerem, começaram a usar roupas coloridas, colares, braceletes e brincos. Surgiu a moda unisex. A auto-estima cresceu entre os negros, com o slogan Black is Beautiful. Era o black power ao lado do flower power. Orientalismo, macrobiótica, naturalismo se disseminaram entre os jovens. E a manifestação ruidosa de festivais como o de Woodstock, deixou mitos jovens com a ilusão de que iam mudar o mundo. Tudo em vão. Quase todas as manifestações da contracultura foram incorporadas pelo consumo e a rotina do tradicional se reimpôs. Foi quando John Lennon anunciou: The dream is over. •

19

LITERATURA

Teolinda Gersão e sua árvore de palavras

Romancista portuguesa vem ao Recife para participar do Núcleo de Leitura de Autores Luso-brasileiros na UFPE Luzilá Gonçalves Ferreira

Roberta Mariz

20

LITERATURA

21

C

om Agustina Bessa Luís, Teolinda Gersão faz parte do mais importante duo de romancistas portuguesas da atualidade. Entre seu primeiro romance, O Silêncio, de 1981, e o volume de contos intitulado Histórias de Ver e Andar, de 2002, ela publicou oito livros que lhe deram, entre outros, o Prêmio de Ficção do Pen Club Português, e isso por duas vezes, o Grande Prêmio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores e o Prêmio da Crítica da Associação Internacional dos Críticos Literários. E alguns de seus livros foram traduzidos para o alemão, o holandês e o francês. Nascida em Coimbra, Teolinda Gersão ali fez seus estudos universitários, aperfeiçoados em Tubinagen e em Berlim. Morou dois anos no Brasil, esteve em Lourenço Marques, que serviu de cenário para o belo romance A Árvore das Palavras, de 1977. Logo cedo iniciou uma brilhante carreira acadêmica, mas desde 1995 resolveu que sua definitiva vocação era a escrita. O Silêncio foi apontado pela crítica especializada como o primeiro sinal de uma excepcional vocação de escritora engajada com a história de sua gente, de seu país: “um livro data na ficção portuguesa pós-25 de abril”. A beleza dos títulos dos romances e novelas de Teolinda Gersão parecem convites a que mergulhemos num universo poético: Paisagem com Mulher e Mar no Fundo, O Cavalo de Sol, Os Guarda-Chuvas Cintilantes, O Silêncio. E se o estilo flui suave, aparentemente fácil, o conteúdo dessas obras não nos engana. Estamos, sim, diante de uma autora atenta ao sofrimento dos seres humanos, vivendo sob estruturas mentais, sociais e políticas opressoras. Teolinda faz de seus personagens indivíduos às voltas com conflitos pessoais, em seus relacionamentos consigo próprios, com os outros, com a ordem estabelecida. Como desabrochar plenamente, quando o espaço familiar não deixa brechas para o sonho? Como viver plenamente, quando os demais nos oprimem? Como traçar caminhos radiosos para a própria existência no mundo, no seio de uma sociedade repressora, hostil, injusta? Como ser um sujeito inteiramente livre, quando se foi preparado para Teolinda: universo poético desempenhar papéis previamente marcados no seio de uma determinada família, de uma sociedade, de uma nação? Por todo lado há regras e ao indivíduo se exigem obediências às leis, às normas de conduta. Esses questionamentos não são colocados de modo imediatamente evidente nos romances. A arte de Teolinda demanda ao leitor uma delicada, mas sempre exigente atenção ao que se sugere, ao que se diz entre as linhas, ao que se esconde nas palavras. Em A Árvore das Palavras, por exemplo, é por toques, por sugestões, por insinuações discretas, a princípio, e de modo quase simbólico, que a autora constrói a oposição entre dois mundos – o mundo do colonizador e o mundo do colonizado, convivendo em relações de poder, desde o espaço privado do lar até o espaço público das relações sociais e políticas. Como neste trecho, das primeiras páginas do livro: “Mas não era um jardim, era um quintal selvagem, que assim se amava ou odiava, sem meio termo, porque não se podia competir com ele. Estava lá e cercava-nos, e ou se era parte dele, ou não se era. Amélia não era. Ou não queria ser. Por isso não desistia de o domesticar. Quero isto varrido, dizia ela a Lóia. Nenhuma casca de fruta podia ser abandonada, nenhum caroço deitado ao chão . Isso é lá no ‘Caniço’, insistia, sempre que queria repudiar qualquer coisa. Aqui não. E logo ali a casa se dividia em duas, a Casa Branca e a Casa Preta. A Casa Branca era a de Amélia, a Casa Preta a de Lóia. O quintal era em redor da Casa Preta (...) É preciso cuidado, dizia Amélia. Estar atento. Tudo parece bem à superfície, mas

Reprodução

Continente setembro 2004

22

LITERATURA a cidade está podre, cheio de contágios. Ela foi construída possível de evasão, de auto-conhecimento ou de crescimensobre pântanos”. Amélia, a da Casa Branca, teme as febres e to. É o caso de Júlia, a personagem de Os Teclados. Vivendo os mosquitos que rondam e as transmitem. Mas Lóia, a da num ambiente familiar, onde a música e a loucura se Casa Preta, consegue criar para si um espaço individual de cotejam, a menina – e logo a moça – descobre a possibilidaliberdade e de felicidade, que escapa à lógica e ao poder de de encontrar, na arte musical, respostas para sua inquierepressor de Amélia: “Na Casa Preta não havia medo dos tação e abrigo onde aninhar sua solidão, seu desejo de transmosquitos, nem se receava, a bem dizer, coisa nenhuma. Na cedência. E essa descoberta é igualmente ocasião, para a Casa Preta as coisas cantavam e dançavam. As galinhas saíam autora, de nos colocar a questão sobre o valor e o alcance do galinheiro e pisavam a roupa caída do estendal, cagando social e individual da arte, num mundo injusto e desigual. alegremente sobre ela. Lóia gritava, enxotando-as, mas Que apesar de tudo, urge continuar tocando, escrevendo, pindesatava a rir ajoelhada na terra, esfregava outra vez a roupa tando: “Significa o quê, sentar-se e tocar? Se a sua vida fosse com um quadrado de sabão e regava-a com o regador cheio o que ela desejava, sentar-se diante de um teclado e tocar pade água. Parecia divertir-se a fazer as coisas, porque ria sem- ra um público, isso significava exatamente o quê? Não deveria haver estrado, pensou pre e nunca prendia realmente as galinhas, relanceando um olhar pela sala, o piano que tornavam a cagar na roupa, que ela devia ficar no mesmo nível das cadeiras. regava outra vez – a água saía em chuva Estamos diante de uma Porque ela não estava um degrau acima, pela mão do regador que balançava na autora atenta ao era simplesmente uma pessoa entre as mão dela. E pelo caminho entre a torneira sofrimento dos seres outras. e a roupa, ela ia ressuscitando as flores”. humanos, vivendo sob Sentar-se-ia no banco e o que a seguir Sutileza igualmente, na pintura das acontecesse, seria fruto do empenho e da relações amorosas e seus intricados jogos estruturas mentais, participação de todos. de dominação, submissão e poder. É sociais e políticas Ela partia para o desconhecido, mas assim que neste mesmo A Árvore das opressoras. Seus os outros iriam com ela. O piano era uma Palavras, a personagem feminina nos personagens estão enorme caixa negra que ela tinha o poder desvela seu amor por um homem a quem envoltos com diversos de abrir, mas não lhe pertencia, era algo ela se dirige – e seu discurso, imaginado e conflitos comum a todos, ao mesmo tempo que os na primeira pessoa, é colocado, pela ultrapassava. E se ela se aventurava a exautora, em meio à narração que se faz na terceira pessoa, sem que isso choque ou desoriente o leitor: plorar o teclado, sem nunca perder o velho medo de cair “Ser encontrada é uma morte, um júbilo, o passar de um dentro dele, os ouvintes corriam com ela o mesmo risco. Era limite. Por isso eu grito, de terror, de gozo e de espanto. E isso o que ouvir significava. (...) O trabalho sobre o teclado era porventura a transcedênentão tu pegas em mim e eu sei que estou à tua mercê e que, como um animal vencedor, me poderás levar contigo, para o cia que restava? Tudo se reduzia então a um mundo deserto, outro lado da floresta. Sim, esse instante é uma pequena onde cabia, no entanto, uma exigência rigor que era uma morte jubilosa. Triunfas sobre mim e, como se me devoras- forma de virtude (...)? Podia aceitar que assim fosse, pensou ses, eu desapareço nos teus braços. Mas de repente con- olhando em volta as cadeiras vazias. Aceitar o nada, o muntinuo viva, como se voltasse à tona de água, do outro la- do vazio. E apesar disso, pensou levantando-se e sentando-se no do de uma onda gigantesca. E agora és de novo tu, de novo um homem, o homem banco – apesar disso sentar-se e tocar.” Apesar de ser tão conhecida em Portugal como na Aleamado desta casa. Vejo o teu rosto, o teu corpo, os teus olhos sobretudo, e não sei como foi possível ter estado alguma vez manha, França e Holanda, só agora uma edição brasileira da no teu lugar o animal (...) Porque agora me és familiar como obra de Teolinda Gersão está sendo feita, sob os cuidados da o vento ou a chuva (...) E eu rio de prazer porque todo esse Planeta Editora. Mas, neste mês de setembro, Teolinda estará entre nós, convidada pelo Programa de Pós-Graduação jogo é obra minha”. Confrontado consigo mesmo, com outros seres, entre os da Universidade Federal de Penambuco, com apoio do Núquais se lançam as fragéis pontes da simpatia humana, do cleo de Leitura de Autores Luso-brasileiros, dirigido por amor, da amizade, o homem pode ainda buscar auxílio na José Rodrigues de Paiva e Anco Márcio Vieira. Bem-vinda, arte, que é sempre um lugar de respostas e espaço sempre Teolinda. E perdão pela rima. • Continente setembro 2004

Álbum de família

23 23 Conhecimento LITERATURA »

Osman Lins revisitado Dois livros de ensaios sobre o escritor pernambucano Osman Lins e sua obra, na passagem dos 80 anos de seu nascimento, analisam a sua prosa em manifestações modelares Luiz Carlos Monteiro

N

ascido em Vitória de Santo Antão, em 5 de julho de 1924, após a adolescência, o autor de Avalovara passou o restante de sua vida entre o Recife e São Paulo, tendo feito algumas viagens ao exterior. Publicado pela UFPE, Vitral ao Sol – Ensaios sobre a Obra de Osman Lins, com organização de Ermelinda Ferreira, reúne colaborações internas e externas à universidade, incluindo também depoimentos das filhas do escritor. Os textos trazem a empatia e a admiração de leitores especializados ou especialistas na obra osmaniana, que analisam a sua prosa em manifestações modelares como a ficção inicial, ligada ao regionalismo, e posteriormente sustentada nas descobertas e inovações estruturais mais independentes e arrojadas. É também analisada a ensaística dos “problemas inculturais brasileiros”. Mesmo o seu último trabalho, A Cabeça Levada em Triunfo, inacabado, merece um ensaio da própria organizadora, onde se pode ler que, “sentindo-se próximo do fim de sua vida, Osman Lins, crítico de si mesmo, põe simbolicamente a cabeça a prêmio no seu romance inacabado, antecipando as decapitações futuras, os desmembramentos e esfacelamentos a que sua obra estaria sujeita com a sua partida”. A ruptura dos limites entre a prosa e a poesia no texto osmaniano é enfatizada com rara argúcia por Lourival Holanda: “A prosa de grande densidade poética de Osman desfaz as fronteiras: porque seu sentido não se separa da musicalidade, de um certo ritmo, próprios da poesia, da melhor poesia”. Lourival é fundador do grupo de pesquisa Sol – Sodalício Osman Lins, que vem realizando encontros e eventos destinados ao estudo de literatura e, neste momento comemorativo mais específico, à obra de Osman Lins. Em Vitral ao Sol podem ser lidos também textos inéditos em livro do próprio Osman, de enfoque mais jornalístico que acadêmico, onde se destacam, por exemplo, uma “homena-

gem à memória intelectual” do crítico Anatol Rosenfeld e uma análise comparativa das obras dos pintores pernambucanos Eliezer Xavier e Aloísio Magalhães. Osman Lins – O Sopro na Argila, organizado pelo mineiro Hugo Almeida e publicado em São Paulo, pela Nankin Editorial, segue também a linhagem acadêmica. Do mesmo modo que em Vitral..., alguns ensaios aparecem excessivamente carregados de citações de origens diversas e misturam a prosa acadêmica que se reivindica mais racional e pensada com os mais medíocres lugares-comuns. A estética da recepção faz-se presente num texto da tradutora francesa Gaby Kirsch, que mapeia como se comportaram edições dos livros O Fiel e a Pedra, Nove, Novena, Avalovara e A Rainha dos Cárceres da Grécia no Brasil, na França e na Alemanha, em termos de público, crítica e editores. Sandra Nitrini, responsável pelo arquivo de Osman Lins na USP, estuda um livro diferenciado em sua obra, Marinheiro de Primeira Viagem, que é um relato de uma viagem à Europa, escrito como prosa memorialística com entradas de ficção. Num bloco desta coletânea é avaliado ainda, sob enfoques diversos, Avalovara, e igualmente, noutro bloco, A Rainha.... Comparecem também textos de nomes consagrados como Modesto Carone e José Paulo Paes, este último amigo de Osman e prefaciador de Avalovara. Uma das exceções ao texto acadêmico é o depoimento de Lauro de Oliveira, outro participante do Sol, que foi amigo e colega de trabalho do romancista em instituição bancária, militando permanentemente na divulgação do seu nome e sua obra. Oliveira elabora uma espécie de minibiografia, contemplando aspectos vivenciais, como a convivência no trabalho, em família e com intelectuais, a necessidade paralela de desenvolver o ofício literário e, em certos momentos, as profundas inquietações pessoais e éticas osmanianas. • Continente setembro 2004

24 FICÇÃO 24

Demanhã Marcel Vieira

D

emanhã: e o brilho chato dessa esfinge me penetra os poros. Na cabeça, retumba um bumbo de ressaca, ainda fermentando meu cérebro. Tinha tudo para dormir velha essa manhã até até, mas me acordou uma sensação estranha, como que os músculos envergonhados da fadiga se agitando dispostos. O desprezo matinal da vida me lembrava de todas as brigas e todos os rugidos secos da noite anterior e me asfixiava, me aturdia, me apertava... fui tomar água. *

sede. Sede. Era sertão terra e céu da boca. SEDE. E sede seca, de poeira grossa e. Sede. sede. Bebi a toda garrafa d'água. Direto na boca, beijando-a. quemerda! Ela estava muito gelada, doeu. Ainda escorreu água pelo canto da Continente setembro 2004

boca, molhando-me o queixo e respingando no pijama. Molhou meu pijama. Quemerda! Ainda estava de pijama... * domingo filho da puta. Não eram nem dez horas e eu depé. Fora dormir às cinco. Noite horrível. Noite. E a Joana fizera questão de não falar comigo quando da despedida. Era melhor ter me dado um soco. Vadia. Vadia. Vadia que eu adoro! Faz isso só porque sabe que vou sofrer e gostar. Faz isso porque sabe quanta merda eu já fiz nesse nosso relacionamento e que eu não posso mais falhar. Vadia. Me deixou com um beijo rápido, mais bochecha que boca. Só me deixou com sede. Sede. Fora a noite toda de frases curtas, risos sem dentes e uma aspereza no olhar. Quemerda! Ela faz isso só porque sabe que a adoro, a vadia. Vadia.

25 FICÇÃO

a partir da terceira. Ela sabe disso, a vadia. Logo depois do segundo toque, um silêncio lacustre me afogou, mesmo com a TV tocando qualquer jingle de merda e o vizinho de baixo escutando um samba de macumba. Daí, nada. Nada de toque. Nada de chamada. Nada de Joana. Silêncio. Só: silêncio. Eu continuei no sofá, as pernas cruzadas, o jornal aberto em qualquer notícia sem interesse, e olhando para o telefone. Silêncio. E eu também sem voz, enquanto meu coração dava piruetas dentro em mim. Demanhã estava acabando, e eu com fome um pouco mais * de fome. Não iria fazer o almoço. Nem sairia pra almoçar Um pouco de fome. Abri a geladeira e tomei um antes de falar com ela. iogurte. Ainda estava de pijama. Se ela me visse de pijama, * riria de mim. Riria daquele jeito meio sarcástico e muito ingênuo que tanto me excita. Riria até eu ficar com raiva. Quemerda! Tudo parece jornal deontem. Ah, daí riria mais um pouco, só de leve, me daria um beijo leve e iria andar pela casa. Andar pela casa, porra. Sabe que * a adoro, a vadia! Dissera que ia ligar: antes não: eu bem sabia que toda essa iniciativa: não era uma busca de reconciliação: ela não é disso, porra!: ela queria me deixar esperando: e sem poder ligar pra ela: quando quisesse: a vadia!: eu morrendo de agonia sem poder ligar: e ela dormindo: dormindo: sabe que a adoro: mas nada: quer me maltratar: eu sei: eu mereço: até: a vadia!: que horas vai ligar?: que horas: vai ligar???

* Assistia qualquer besteira na TV enquanto lia a merda do jornal deontem, quando o telefone tocou. Não que eu me assustei. Longe disso! Mas me assustei. Estava sem concentração. Esperava o telefonema. Merda, esperar é enfartante. Continuei imóvel no incomensurável período de tempo que perdurou e se estendeu entre o primeiro e o segundo toques. É costume – eu tenho esse costume – não atender o telefone logo na primeira chamada. Geralmente, só atendo

Foi ela. Sei que foi ela. Ela acordara, nem saíra da cama, pegara o telefone e dera aqueles dois toques do diabo. Sei que foi ela. Foi ela. Demanhã estava acabando e nada dela. Mas foi ela. Sei que foi ela. Foi ela. Se ela ligasse logo em seguida eu não atenderia. Mentira. Não conseguiria agüentar. Joana me deixa sem força pra orgulho. E ela está querendo me foder. Me maltratar. Pisar em mim, a vadia. Sabe que a adoro. Quemerda! Ela não devia saber que a adoro tanto, a vadia!. •

Continente setembro 2004

25

26

LITERATURA

O poeta da palavra vertical Poeta e tradutor, pouco conhecido do público, mas reconhecido por críticos e pares, Geraldo de Holanda continua a guardar o sentimento de quem mantém Everardo Norões diante das coisas uma distância poética

N

ascido no Recife, o poeta Geraldo de Holanda Cavalcanti tinha cerca de sete anos quando escreveu seus primeiros versos. Seu pai apressou-se em mostrar o poema ao sócio da loja e dele ouviu o comentário de que a influência de Casimiro de Abreu era perceptível no texto do jovem poeta. A crítica, sentida de forma severa pelo menino, secou-lhe “a pena pelos próximos sete anos”. Remonta a esse episódio longínquo de sua infância, segundo ele mesmo conta, o rigor formal de sua poesia. De fato, somente aos 21 anos, uma viagem pela Holanda voltou a avivar sua vocação de poeta. Ali, compôs os Sonetos Flamengos, nos quais ele próprio percebia a influência de Carlos Pena Filho. Como todo jovem poeta pernambucano da década de 50, era compreensível que seus escritos trouxessem a marca dos sortilégios do autor do “Soneto do Desmantelo Azul”. Os rumos definitivos de sua poesia se delinearam nos meados dos anos 50, quando a carreira diplomática o conduziu ao cargo de secretário da Embaixada do Brasil, em Washington. Atento a tudo o que se passava no mundo, sobretudo no mundo da literatura, é dessa época o seu fascínio pela genialidade do poeta Ezra Pound, que esteve preso durante 13 anos, e na ocasião encontrava-se internado como louco no hospital St. Elizabeth, bem perto do lugar onde morava Geraldo de Holanda Cavalcanti. O poeta brasileiro planejara conhecê-lo e levava consigo um exemplar de Invenção de Orfeu, que o autor Jorge de Lima enviara com dedicatória a Ezra Pound. Mas, a timidez o impediu de visitar o poeta de sua eleição e o livro que deveria entregar ao autor de Os Cantos acabou por nunca chegar ao destinatário. Por curiosa coincidência, mais de quatro décadas depois, Geraldo de Holanda Cavalcanti se tornaria o tradutor de Eugênio Montale, um dos signatários do apelo dos escritores italianos, endereçado ao governo dos Estados Unidos, exigindo a libertação de Ezra Pound.

As ocasiões do poema Geraldo de Holanda Cavalcanti

Razão tinha Borges se dizia não serem cotidianas as ocasiões do poema cuido agora de informes e de róis o nec plus ultra do ofício que o pão me justifica e as ambições me aplaca Em mil segundos tudo o que de privações do espírito me aflige será memória de poeira não mais, talvez, poeira de arquivo de poluição dourada mas poeira eletrônica recuperável e irrecuperada. Li Po cantava o pé da mulher amada E mil anos o conservam fresco e perfumado Mas eu não sou Li Po E tenho mulher e filhos em quem pensar.

LITERATURA A discrição do diplomata e o refinamento do poeta certamente contribuíram para que Geraldo de Holanda Cavalcanti tenha sido tardiamente conhecido pelo público. Em contrapartida, muito cedo grandes escritores e poetas – João Cabral de Melo Neto, Abgar Renault e João Guimarães Rosa, entre outros – reconheceram e atestaram a importância de sua obra. O primeiro livro de Geraldo de Holanda Cavalcanti intitula-se O Mandiocal de Verdes Mãos (Tempo Brasileiro, 1964). Livro curioso, cujos poemas foram escritos “de um jato”, segundo o próprio autor, e sob inspiração de Primeiras Estórias, de Guimarães Rosa. Quando do lançamento, sua poesia foi saudada por Eduardo Portella como a “palavra vertical que se ergue silenciosamente no horizonte da literatura brasileira”. E o crítico José Guilherme Merquior denominou O Mandiocal de Verdes Mãos “um livre livro de outro livro”, observando nele o “prosseguimento, em versos, da potencialidade liberada pelas histórias” do autor de Grande Sertão: Veredas. De fato, Geraldo de Holanda Cavalcanti conseguiu o tour de force inusitado de escrever uma seqüência de poemas, tendo como matriz os contos de Guimarães Rosa, sem se deixar contaminar pela sombra do grande mestre de nossa literatura. Em 1965, foi publicada, em Moscou, versão mimeografada de O Elefante de Ludmila (reproduzido, em 1975, no nº 42/43 da revista Tempo Brasileiro), considerado “uma recensão poética de sua experiência na União Soviética”, onde Geraldo de Holanda Cavalcanti exercia as funções de encarregado do setor econômico na Embaixada do Brasil. Logo a seguir, viria a lume A Palavra, também mimeografado e reproduzido, em 1977, no nº 48 da revista Tempo Brasileiro; um retrato poético de um diálogo presenciado pelo autor, em sua residência de Washington, entre Clarice Lispector e Miguel Osório de Almeida”; pequeno tratado sobre a comunicação, através da palavra, no contexto de um confronto entre o intuitivo e o racional, o lógico e o poético. Em um de seus poemas de juventude, Geraldo de Holanda Cavalcanti revela que, acima dos sentimentos que o ligavam à “sua cidade e aos seus, pulsava o coração do homem”. Tal sentimento do mundo o fez deixar Pernambuco, aos 22 anos, para viver quase 50 longe do Brasil. Construiu seu universo composto de mais de 10 países e de oito idiomas. E pelos corredores e esquinas de sua Babel particular, tornou-se amigo de personagens como Octavio Paz, Guimarães Rosa, Abgar Renault, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo ou Alvaro Mutis – considerado por García Márquez o maior escritor latino-americano vivo – de quem tornou-se exímio tradutor. Geraldo de Holanda Cavalcanti conta que o escritor colombiano – mais conhecido entre nós como o romancista de Ilona Chega com a Chuva (Companhia das Letras, 1991) – tinha o sonho de um dia ser traduzido no Brasil como poeta. Tempos depois, Álvaro Mutis foi surpreendido ao receber das mãos do amigo a tradução dos poemas de seu livro Suma de Maqroll el Gaviero. “Retrabalhamos juntos esse primeiro exercício”, diz Geraldo de Holanda Cavalcanti, “e, ao longo dos anos, fui traduzindo os livros que ia publicando, sempre revendo com ele o resultado, pois Álvaro tem perfeito domínio da língua portuguesa. O resultado desses anos de colaboração é o livro que publiquei pela Record em 2000”. Também no domínio da tradução, Geraldo de Holanda Cavalcanti publicou, pela Record, as antologias dos três maiores

27

Arquivo pessoal do poeta

O poeta Geraldo de Holanda Cavalcanti

28

LITERATURA Em um de seus poemas, Geraldo revela que, acima dos sentimentos que o ligavam à “sua cidade e aos seus, pulsava o coração do homem”

poetas italianos do século 20: Eugênio Montale (Nobel de Literatura, 1975), Salvatore Quasimodo (Nobel de Literatura, 1959), e Giuseppe Ungaretti. Essas traduções – que ele trata, com modéstia, como um “exercício auto-imposto para recapturar a capacidade de escrever poesia” – valeram-lhe o prêmio internacional Eugenio Montale (o mais importante da Itália e pela primeira vez concedido a um brasileiro) e o prêmio Paulo Ronai, da Biblioteca Nacional. Apesar da intensa presença da Itália no Brasil, somos pouco informados sobre a literatura daquele país e Geraldo de Holanda Cavalcanti nos deu a conhecer “a tríade que, da forma mais exemplar e prestigiosa, pode caracterizar a poesia italiana do Novecentos”, conforme escreve Luciana Stegagno Picchio no prefácio à tradução de Poesias, de Salvatore Quasimodo. Aos 75 anos, vivendo no Rio de Janeiro, retirado dos seus afazeres diplomáticos e no pleno domínio de seu ofício de poeta e de tradutor, Geraldo de Holanda diz, agora, guardar o sentimento de quem mantém diante das coisas uma distância poética, definida por ele como uma forma de ver os fatos e sentir a vida “através de um prisma que transcende o momento e o insere numa aura de imortalidade, imortalidade entendida aí não como permanente, mas como um evento único no todo sempre”. Conheci Geraldo de Holanda Cavalcanti na Bélgica, em 1987. Naquela ocasião, ele era embaixador do Brasil junto à Comissão da Comunidade Européia. “Seco de corpo e de palavras”, assim foi descrito por João Cabral de Melo Neto, que o incluía – como a si próprio, também – na categoria de poetas do “não”, em oposição aos poetas do “sim”, “gordos e verbosos”. Naquele encontro que tivemos, para tratar de assuntos tão distantes da poesia, a impressão que me ficou foi a de um homem simples e afável, de gestos comedidos, de grande cultura, levado pelos ossos do ofício a mudar de país como quem muda de sapatos. Depois, não o vi mais. Até que, recentemente, ao folhear o livro de sua autoria, Poesia Reunida (publicado, em 1998, pela Fundação Biblioteca Nacional, em co-edição com a Editora Bertrand), pude constatar que conhecera, sem saber, naquela manhã fria de Bruxelas, um dos mais instigantes poetas brasileiros contemporâneos. •

Arquivo pessoal do poeta

O poeta no México, tendo à sua direita Álvaro Mutis e à esquerda o poeta Alberto Sanchez; de pé, o pintor Tomás Parra e o poeta Jorge Ruiz

Anúncio

30

MARCO ZERO Alberto da Cunha Melo

No fosso do rap, a música pede help

“Quando se fala de violão brasileiro, a gente costuma logo lembrar de Villa-Lobos e de seu encantamento por mestres iguais a Sátiro Bilhar, João Pernambuco e Donga. Pois Canhoto da Paraíba integra esse clã” Hermínio Bello de Carvalho

O

sociólogo Pierre Francastel, em sua volumosa coleção de ensaios, A Realidade Figurativa, refere-se a um “estranho sentimento de desprezo que os homens de ação, sejam eles técnicos ou eruditos, nutrem a respeito dos artistas, gente preguiçosa cuja necessidade no mundo não compreendem de modo nenhum e cujos êxitos financeiros além do mais os irritam”. O violonista e compositor Francisco Soares de Araújo, ou Chico Soares, ou, simplesmente, Canhoto da Paraíba, de excepcionalidade reconhecida nacional e internacionalmente, tem sentido hoje, na alma, aquele desprezo dos tecnocratas e governantes por ser um verdadeiro artista, mas certamente não os irrita, por ser pobre, por não ter nenhum sucesso financeiro. No entanto, fama sem dinheiro é desgraça na certa. Estava eu, posto em meu finito desassossego, quando o romancista e amigo Urariano Mota me nocauteia com um texto seu via Internet. O assunto era Canhoto, motivo do intróito acima. Ele diz-me, em sua “Oração por Chico Soares, Canhoto da Paraíba”, que o artista se encontra numa cadeira de rodas, vítima de um acidente vascular cerebral, com metade do corpo paralisado, inclusive a mão esquerda, com que dedilhava divinamente seu violão, e que não pode readquirir seus movimentos por não dispor de recursos para sessões de fisioterapia. Mora no bairro humilde de Maranguape I, Paulista, no Grande Recife, onde em silêncio e submissão espera socorro.

Continente setembro 2004

Mas o texto emocionante de Urariano Mota não fica apenas na denúncia objetiva dos fatos, pois mostra que neste país ainda há humanistas escondidos, gente capaz de indignação. Na sua súplica à Virgem, ele diz que Canhoto da Paraíba “transporta o céu para a brutalidade e para angústia de todos os animais que somos”. Relata que, quando o grande guitarrista flamenco, Pedro Soler, esteve no Nordeste, em 1975, declarou para todo mundo ouvir que o artista “é um dos três grandes guitarristas do mundo”. O melhor que eu faria era ceder todo este meu espaço para a prece incandescente de Urariano, reflexo de uma grandeza sequer adivinhada nas miríades de reuniões sobre política cultural, cujos participantes não sabem distinguir sequer as várias extensões e compreensões do conceito de cultura. Como não posso fazê-lo, só resta a meus milhões de leitores compartilhar comigo uma admiração que começou há 30 anos, quando, numa noite, no restaurante da Ceasa, ouvi Canhoto, pessoalmente, pela primeira e única vez. Quem pesquisar nos sites de busca da Internet o nome de Canhoto da Paraíba verá que ele figura em inúmeros álbuns, ao lado, inclusive, de gênios da música clássica, como no One Hundred Fiedler Favorite, do qual fazem parte composições de Johann Sebastian Bach, Fraz Liszt, Richard Wagner e outros. Quem se depara com a divulgação digital desses discos e pensa naqueles gravados no Brasil (tenho na mesa dois CDs, Único Amor e Pisando na

MARCO ZERO

Brasa) tem a impressão de que Canhoto está ganhando razoáveis direitos autorais. No entanto, um contato com sua família nos informa, em primeira mão, que a última quantia que recebeu pelo seu trabalho já gravado foi a de uns míseros US$190, de uma tal de Pier Music, correspondente a todo ano de 2003. O artista não tem computador em sua casa, não está conectado à Internet, portanto, não sabe que suas composições estão sendo vendidas em CD’s de 45 a 50 dólares. Estas são informações preliminares que precisam ser confirmadas e explicadas. Acreditamos que alguns críticos do batente, não aqueles da envergadura de um Hermínio Belo de Carvalho ou José Teles, possam, ao ler estas singelezas de alguém, como eu, menos que um diletante em MPB, dizer com risus sardonicus que casos como o de Canhoto existem às dezenas, não é nenhuma novidade para eles. Claro que existem, eu mesmo conheci Café e seu cavaquinho, que tocava maravilhosamente nos antigos bares cheios de ratos à beira-mar de Olinda, onde eu ia tomar umas e outras depois de uma pescaria, às três, quatro horas da manhã. Um dia, no decente Bet’s Bar, ele chegou sem cavaqui-

nho, com o braço paralisado por uma isquemia, pedindo ajuda a seus fiéis ouvintes, pois não era coberto pela previdência (quase que eu dizia Providência). Mas, porque uma injustiça é corriqueira, ela deve eternizar-se? Respondam, críticos sardônicos, que não querem perder seus empregos. E, como falei de Hermínio Belo, talvez valha a pena citar um episódio que ele testemunhou na casa de Jacob do Bandolim, no longínquo 1959. Conta Hermínio que o Mestre Radamés Gnattalli, depois de ouvir Canhoto ao violão, jogou seu copo de chope para o ar, com um palavrão, e arrematou: “Esse cara é um doido”. Bem, o enlouquecido violão está silenciado e seu virtuose paralítico. Ele foi recentemente a Brasília para abrir a nova versão do Projeto Pixinguinha, apertou com a mão sadia a mão do presidente Lula, e a de seu confrade e ministro da Cultura, Gilberto Gil. Depois voltou para seu abandono. Agora, mudando de assunto e, talvez, ficando no mesmo: a Petrobras Distribuidora vai patrocinar, com R$3 milhões, cerca de 30 shows de Roberto Carlos pelo país. Será que o Rei está precisando de dinheiro? • Continente setembro 2004

31

FRANK McCANN

O Brasil de farda Brasilianista analisa o papel das Forças Armadas ao longo da História e diz que 1964 jamais teria acontecido, se os militares tivessem entendido o que realmente aconteceu em 1889 e em 1930 Eduardo Graça

O

livro está na cabeceira do general Meira Mattos, que comandou a Brigada Latino-Americana na invasão da República Dominicana em 1965. Chega às livarias brasileiras no ano que vem, pela Cia. das Letras, mantendo o título original. Soldiers of the Pátria (Stanford University Press) foi lançado no início deste ano e conta a história das Forças Armadas brasileiras – especialmente o Exército – entre 1889 e 1937. Seu autor é o professor Frank McCann, 66 anos, da Universidade de New Hampshire, que em 1973 escreveu o estudo definitivo sobre a aliança Brasil-Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Nas 608 páginas de Soldiers, o leitor é convidado a seguir McCann pelos campos de batalha que moldaram o perfil de cinco gerações de militares. E se encontra com soldados brasileiros que aprenderam a lutar enfrentando cidadãos brasileiros. Nesta entrevista exclusiva, McCann fala do massacre de Canudos, de heróis desconhecidos, da secular prática da tortura nas mais diversas instâncias da sociedade brasileira e de outras motivações para o Golpe de 64.

Continente setembro 2004

Divulgação/Editora Jorge Zahar

CONVERSA Arquivo pessoal

32