18 minute read

10. DISSERTAÇÃO

DISSERTAÇÃO

Cipura paludosa: uma nova matéria médica? Por Ramon Lobo Gomes

INTRODUÇÃO

No Brasil, encontram-se diversos ecossistemas e inúmeras espécies de plantas e animais. Muitos destes ainda se encontram desconhecidos ou pouco estudados em sua totalidade para a utilização acadêmico-cientifica (AKERELE, 1993; FARNSWHORTH et al., 1985; GRÜNWALD, 1995; GRÜNWALD e BÜTTEL, 1996; GUPTA, 1994).

Em alguns casos, o uso de determinadas plantas é de uso terapêutico ,principalmente na medicina popular (CALIXTO, 2000; CALIXTO et al., 2000). O conhecimento de nossa flora é necessário para a ampliação das possibilidades de seus possíveis usos, seja como fármacos ou em outras formas de utilização e preservação destes materiais para outros fins (BHATTARAM et al., 2002; GODKAR et al., 2003; STROHL, 2000).

As espécies vegetais são importantes produtoras naturais e com ativos dos quais se constituem em modelos para a síntese de fármacos (NARDIR et al., 2003). Apesar da sua grande contribuição médico-científica, a medicina ortodoxa não apresenta conhecimento suficiente, para responder à cura de diversas doenças e traz consigo seu alto custo e efeitos adversos. Novos métodos de tratamento vêm crescendo a nível mundial, optando por abordagens mais efetivas e ou complementares com menor risco e menos efeitos colaterais ao Ser (FIEAM, 2004).

Com grande extensão territorial além de diversos biomas, o Brasil tem uma das floras mais ricas do mundo, tanto em diversidade quanto em quantidade, sendo que apenas o bioma Amazônico representa quase 19% da flora mundial (GIULIETT et al., 2005).

A utilização de remédios à base de plantas tem enorme vantagem em relação às drogas sintéticas. Os principais ativos das plantas encontram-se biologicamente equilibrados pela presença de substâncias complementares, que em geral não se acumulam no organismo, limitando os efeitos indesejáveis, como os que acontecem com os fármacos sintéticos que são refinados e concentrados (CIM-RS, 2007).

O Brasil apresenta uma grande diversidade de plantas e é considerado com a maior reserva de plantas medicinais do mundo, pouco explorado e com espécies ainda nem mesmo catalogadas. Com a constante expansão agropecuária e a exploração da indústria madeireira, muitas fitofisionomias estão deixando de existir rapidamente, e apenas pequena parte destas espécies foram estudadas e comprovadas como eficientes matrizes para a produção de fitoterápicos e ou homeopáticos (DI STASI, 1996).

REFERENCIAL TEÓRICO

A base para o desenvolvimento da terapêutica homeopática deu-se com a possibilidade de o organismo restabelecer seu equilíbrio, uma vez afastada a causa mórbida, fato este que se realiza graças à Natura medicatrix de HIPÓCRATES. Uma outra forma de exemplificar os casos de adoecimento escrito pelo Dr. CARTON, que, tais episódios são, na realidade, “crise de limpeza”, em outras palavras, “a doença é o acerto de contas”, não um acidente. Além disso, exprime um esforço para a purificação e para a preservação; não um trabalho de destruição da saúde (DUPRAT, 1974).

Para a elaboração de uma medicação, devemos levar em conta o que ela tem de corrigir e o que convém estimular, os esforços de defesa natural, e os atos espontâneos para eliminação das toxinas. A terapêutica esclarecida deverá, tanto quanto possível, poupar as forças vitais, sendo imprescindível que o organismo disponha de todo seu dinamismo (TWENTYMAN, 1989).

Christian Friedrich Samuel Hahnemann, o fundador da Homeopatia, utilizou-se do adágio hipocrático Similia similibus curantur, para definir as bases da Doutrina Homeopática, onde “a substância medicamentosa capaz de determinar, no organismo são, um conjunto de distúrbios análogos existente no enfermo”. O mecanismo de ação do medicamento se alicerça na realidade farmacodinâmica da ação e da reação que, por sua vez, depende da ativação da faculdade de defesa do organismo. Ao praticarmos a homeopatia, temos a certeza não só de estar ajudando o esforço natural de defesa, mas ainda de educar esse esforço, dirigi-lo, conservá-lo dentro dos limites da sua disciplina mais eficaz, corrigindo tanto os excessos ou insuficiências como as imperícias. Sendo assim, o instinto vital vai sendo atendido e aperfeiçoado pela inteligência terapêutica (DEMARQUE, 2002; FONTES et al., 2009).

Ao estudarmos as obras de Hahnemann, podemos comparar sua genialidade descobrindo a lei da analogia, à de ARQUIMEDES na banheira ou de NEWTON diante de sua maçã, determinantes para concluir que “os medicamentos só podem curar as doenças análogas àquelas que eles mesmos têm a propriedades de produzir”. Em 1796, em seu ensaio sobre um novo princípio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais, ele se expressou da seguinte forma: “Para descobrir as verdadeiras propriedades medicinais de uma substância

nas afecções crônicas, deve-se voltar a atenção para a doença artificial particular que ela provoca ordinariamente no organismo, a fim de ajustá-la, então, a um estado patológico bem análogo que é preciso afastar”.

Ao mesmo tempo, resulta a confirmação desta outra proposição, que apresenta muita analogia com a precedente: “Para curar radicalmente certas afecções crônicas, devem-se procurar medicamentos que ordinariamente provoquem no organismo humano uma doença análoga e a mais análoga possível”

Uma outra explicação dada à ciência da homeopatia foi que Hahnemann empregou a fórmula “Similia similibus curentur” Curentur no subjuntivo e não Curantur, como tão frequentemente se escreve. Assim define que o medicamento capaz de “curar de maneira suave, rápida, certa e douradora é preciso escolher, em cada caso de doença, um medicamento que seja por si mesmo capaz de provocar uma afecção semelhante àquela contra a qual nos propomos empregá-lo” (DEMARQUE, 2002).

“Uma afeção dinâmica no organismo vivo é extinta de maneira duradoura por outra mais forte, quando esta, sem ser da mesma espécie que aquela muito se parece com ela na maneira de manifestar-se”(Organon, quarta edição, parágrafo 21). A lei da analogia foi utilizado na homeopatia e tem por objetivo fazer uma comparação entre a doença e o possível medicamento a ser utilizado, segundo os efeitos causados, seja por materiais de origem mineral, vegetal, animal e ou de material “orgânico danificado”, devidamente homeopatizado, para sua utilização. Este principio contempla a resolver doenças que, quando utilizado pela homeopatia devidamente dinamizadas de materiais análogas, e devidamente experimentadas segundo a metodologia homeopática, possa curar as enfermidades (DUPRAT, 1974).

Com a possibilidade do uso de materiais vegetais que possam ser encontrados no Brasil, a Cipura paludosa faz parte necessária para o estudo desta família, Iridaceae, que é composta por aproximadamente 90 gêneros (RAVENNA, 1988)

Gênero descrito por Aublet (1775), a Cipura paludosa é uma espécie herbácea conhecida como alho do mato, alho da campina, alho do campo, cebolinha do campo, coqueirinho, coquinho e vareta (BRAGA, 1960; CORRÊA, 1994), caracterizada principalmente por seus bulbos carnosos (GOLDBLATT, 1990, 1998; GOLDBLATT e HENRICH, 1987; SENGUPTA E SEN, 1988).

Segundo prospecção de estudo, a Cipura paludosa foi apontada como eficaz no tratamento de doenças renais, diarreias, inflamações e processos dolorosos. O extrato etanólico preparado a partir dos bulbos da C. paludosa apresentou várias respostas farmacológicas de analgesia de origem central e anti-inflamatória em ratos e camundongos, confirmando a informação popular (LUCENA e COLS, 2007).

Com diversos princípios químicos, estas plantas apresentam atividades biológicas como antibacteriana, anticancerígenas, antioxidante, citotóxica, antinociceptiva, anti-inflamatória e imunomoduladora (ABDULLAEV; ESPINOSA- -AGUIRRE, 2004; HOSSEINZADEH; NORAEI, 2009; RAHMAN et al., 2003)

Segundo estudos realizados, dois principais compostos (eleuterina e isoeleuterina) apresentam atividade em diferentes modelos in vivo de inflamação e hipernocicepção (TESSELE et al, 2011).

Os avanços tecnológicos e de produtos terapêuticos obtidos de plantas medicinais são de grande interesse. A busca de novas matrizes homeopáticas, que tragam menores efeitos adversos para a cura de doenças, faz-se necessário. Assim, optou-se em realizar o estudo do efeito da Cipura paludosa e determinar sua eficácia segundo os fundamentos homeopáticos de experimentação.

MATERIAIS E MÉTODOS O material vegetal de Cipura paludosa foi obtido na Fazenda Lajes, no município de Abadiânia-GO. Após a coleta do material, procedeu-se o preparo da tintura mãe TM, extraída por contato íntimo e prolongado, de insumo inerte hidro-alcóolico, por meio de processos de maceração/percolação, segundo a farmacopeia homeopática brasileira. A partir da TM, procedeu-se o processo de diluição e sucção, elevando de 1 em 1CH sempre levando em conta a metodologia homeopática para o processo e suas proporções, até se chegar a dinamização de 30CH em solução alcóolica de 30%. Foi determinado como público de teste o conjunto dos presentes ao encontro mensal de estudos continuados do Grupo Livre de Terapeutas Homeopatas do Centro-Oeste, em torno de 30 pessoas, todas adultas, com experiência em observação e registro de sintomas.

Fez-se 15 doses únicas de Placebo e 15 doses de Cipura paludosa, que foram colocadas com a numeração 1 e 2, sem que nem os experimentadores e o pesquisador soubessem qual das soluções seriam, ficando esta informação contida em um envelope lacrado e vindo direto da farmácia responsável pela dinamização (Farmácia de manipulação Tché – Anápolis-GO), para que se pudesse montar um experimento Controlado Duplo-Cego.

As soluções Placebo e Cipura paludosa foram dispostas sobre a mesa de tal modo que todos os experimentadores pudessem pegar qualquer uma das soluções, entretanto, no dia do experimento, faltaram 6 pessoas. As-

sim, foram experimentadas 9 soluções com a inscrição 1 e 14 soluções com a inscrição 2. Todos os experimentadores contavam com uma folha em branco para descrever qualquer sintoma. Optou-se pela folha em branco para não induzir os experimentadores a supostas sujeição de um questionário, visto que todos os experimentadores, fazem parte do Grupo Livre de Terapeutas Homeopatas do Centro-Oeste, e que os mesmos saberiam descrever os possíveis sintomas observados. Após o período 10 horas, os experimentadores devolveram as folhas que continham apenas o número das soluções experimentadas e dissertados sobre os possíveis sintomas observados. Posterior ao experimento, fez-se a tabulação dos dados e aplicação do teste Qui Quadrado.

RESULTADOS

A partir dos dados descritos pelos experimentadores, e, sem a realização da analise estatística, pode-se inferir que, provavelmente, os sintomas apresentados pelo Placebo poderiam decorrer da influência alcóolica presente, e, que tal presença poderia ser uma das causas dos distúrbios observados pelos experimentadores.

O álcool apresenta-se como uma substância psicoativa, que dependendo do uso em relação ao tempo e a dose, pode-se tornar tóxica a saúde humana. Seu uso está diretamente relacionado com os fatores que levam à deficiência de vários nutrientes importantes, responsáveis pela manutenção da homeostase corporal.Dentre elas encontra-se a tiamina, que, pelos efeitos diretos do álcool e seus metabólicos, são afetados, sendo a carência de vitaminas B1 capaz de causar distúrbios a vários órgãos e sistemas, acarretando prejuízos neurológicos (ANTUNES, 2015). Os efeitos causados pela substância homeopatizada Ethylicum, quando comparados com os sintomas relatados pelos experimentadores, podem ser considerados sinônimos dos descritos no tratado de Matéria Médica Homeopática (VOISIN, 1987 e VIJNOVSKY, 2012).

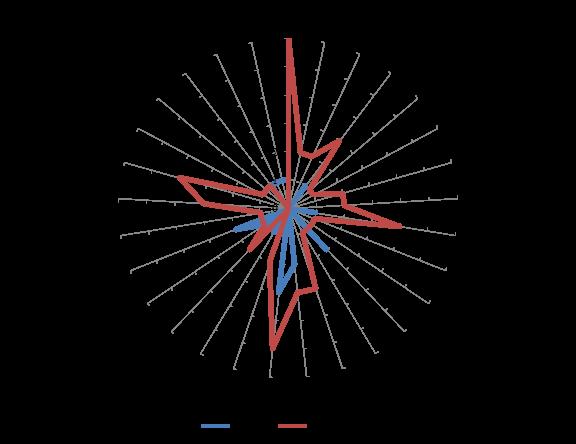

Como pode-se observar no gráfico 1.1, tais sintomas relatados pelo uso do Placebo, ao se aplicar o teste Qui Quadrado, os mesmos não puderam ser considerados por não atenderem a uma das condições que têm de ser satisfeitas para o teste: cada frequência esperada para uma categoria deve ser igual ou maior a 5, podendo ainda fazer o agrupamento desses sintomas, caso haja similitude para atender a frequência mínima esperada. Porém, por não haver similitude entre os sintomas observados pelo uso do Placebo, considerou-se que essedado não foi significativo segundo o teste estatístico aplicado.

1.1 Gráfico dos sintomas observados pelos experimentadores sem análise estatística.

Apesar do grande avanço dos fármacos produzidos para o tratamento de diversos males, muitos fármacos estudados são voltados para a produção dos chamados fármacos alopáticos que, devido ao seu alto grau de refino de suas substâncias e ou sintetização dos componentes, faz com que seus efeitos aos seres humanos sejam potencializados causando distúrbios e reações adversas no organismo, e, para se afastar uma determinada doença instalada, pode-se causar outra de maior ou menor grau em outro órgão ou sistema (CIM-RS, 2007).

Os processos para o desenvolvimento dos fármacos homeopatizados são diferentes, por utilizarem os extratos, sejam eles vegetais, animais, minerais, estruturas de órgãos e tecidos, secreções e atualmente até mesmo a homeopatização de fármacos alopáticos. Neste sentido, são preservados todos os agentes da substância e pelo processo de diluição e sucção, tornando uma medicação com traços dos compostos iniciais e, até mesmo, mantendo apenas a memória energética dos compostos a que se deram origem (CIM-RS, 2007; HOLANDINO, 2009; KLIMEK et al, 2005; MERRELL, 2002).

Como a Cipura paludosa foi homeopatizada até se alcançar a potência de 30CH, os seus efeitos deletérios ao experimentador, seria nulo. Porém, pelo uso da metodologia desenvolvida por Samuel Hahnemann, nesta potência, poderia verificar os efeitos energéticos, representando assim, a real capacidade desta homeopatia, pelos sintomas por ela causados aos experimentadores, que, os mesmos sintomas descritos, poderia curar pessoas em estados adoecedores semelhantes (HAHNEMANN, 1842; POITEVIN, 1990).

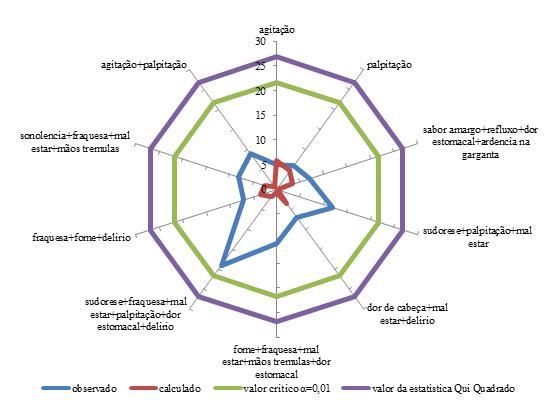

Como a homeopatia da Cipura paludosa atendeu às exigências necessárias ao sucesso do teste, pôde-se ainda, fazer alguns agrupamentos, segundo as similitudes dos sintomas observados, mostrando-se significativo ao teste, com nível de significância à 1%, como mostrado no gráfico 1.2. Apenas dois sintomas alcançaram o número mínimo, para análise em separado, os sintomas “agitação” e “palpitação”, porém, com os agrupamentos segundo as similitudes efeito/causa de um para com o outro, puderam ser agrupados formando sintomas compostos.

Utilizando-se do estudo de semiologia e observação, pode-se inferir ao observado pelos experimentadores que os resultados dos sintomas agrupados estatisticamente podme ter relação tanto com o Miasma, quanto com o efeito da Cipura paludosa em causar efeitos análogos em pessoas que não apresentam as patologias apresentadas no experimento. A fitofisionomia-miasmática da Cipura paludosa, e as suas possíveis utilização segundo suas constituições físicas para possível elaborações de seu uso no tratamento de doenças que a ela se relacione, compreende os três miasmas principais, a Psora, por suas folhas serem ásperas e, com vincos pela sua estrutura, fazendo uma alusão a pele com erupção pruriginosa, raciocínio lento, alternâncias das funções digestivas, congestão arterial. A Sicose, por apresentar bulbos carnosos, característica de retenção, acúmulo, hipertrofia do eu e dos tecidos, com tendência a proliferação dos tecidos. O Luetismo, por sua folha longilínea e pontiaguda, caracterizando sua ansiedade, predominância nervosa. Pode- -se ainda fazer um paralelo ao Tuberculinismo, a partir de sua flor, extremamente delicada e susceptível a qualquer intempere do ambiente, caracterizando a síndrome do esgotamento, predominância das funções respiratórias e congestão venosa (AUBLET, 1775; CORRÊA, 1994; GOLDBLATT, 1998; JURJ, 2011; KOSSAK-ROMANACH, 2003; TWENTYMAN, 1989).

Gráfico 1.2 análise estatística da Cípura paludosa homeopatizada.

O estudo dos dois sintomas de que se pode fazer análise em separado, mostrou que os mesmos têm relação um com o outro, e/ ou, um pode ser a consequência do outro. As palpitações, em geral, são devidas a uma causa nervosa ou a um problema funcional passageiro, mais raramente a um problema lesional, salvo nas afecções cardíacas muito graves, ou então durante

uma inflamação aguda. Olhando o aspecto fisionômico do homem, onde o coração atinge sua maior perfeição, tornando-se o órgão até mesmo do amor e da consciência, mantendo o equilíbrio entre o extremo superior, cefálico, e o inferior, abdmonial-metabólico, entre o pólo direito e o esquerdo entre o sangue arterial e venoso, por possuir uma infinidade de termina-

ções nervosas, o coração foi considerado por Rudolf Steiner como um órgão sensorial, e, como o polo superior da consciência, poderia perceber os processos dentro do polo inferior inconsciente.

Nossos processos orgânicos relacionam- -se por inteiro e não em partes ao nosso meio ambiente, sobretudo ao nosso meio social. Podemos aqui inferir a utilidade desta medicação nas perturbações observadas, que muito se referem aos distúrbios relacionados ao coração e suas complicações decorrentes pelo mesmo em relação a outros órgãos complementares, uma vezes que a homeopatia trata o “Ser” como um todo e não em separado (TWENTYMAN, 1989; VANNIER, 2004).

Podemos supor que tal homeopatia, em sua potência de 30CH, poderia ter causado aos experimentadores por um período temporário a grande maioria dos experimentadores, o efeito inflamatório, efeito este possivelmente referente a eleutrina, aos que nada tinham nos órgãos, coração, estomago e sistema circulatório, mostrando assim seu potencial de uso como medicamento em tais sintomas, análogos aos observados. E, aos experimentadores que apresentaram sonolência, fraqueza, mal estar, mãos trêmulas, fome, delírio, poderiam estar com os órgãos potencialmente em estágios adoecidos, e que ao fazer uso da homeopatia da Cipura paludosa, foram beneficiados pelos seus efeitos benéficos e análogos aos sintomas que os mesmos estavam passando, e, por se tratar de uma potência relativamente elevada energeticamente, poderia resultar em uma melhora do quadro adoecedor em potências mais baixas, afastando assim o sintoma da doença em um tratamento devidamente conduzido, e iniciado a potências menores (ABDULLAEV; ESPINOSA-AGUIRRE, 2004; HOSSEINZADEH; NORAEI, 2009; RAHMAN et al., 2003; TESSELE et al, 2011).

CONCLUSÃO

O estudo homeopático da Cípura paludosa faz-se necessário em potências homeopáticas menores, podendo seu uso, possivelmente, partir desde a tintura mãe TM, até altas diluições.

A Cípura paludosa apresentou potencial homeopático para uso terapêutico, pressupondo sua utilização em casos adoecedores relacionados ao possível estágio inflamatório do coração, estômago e sistema circulatório, devendo estes serem mais bem estudados em um número maior de experimentadores.

Para uma melhor avaliação deste possível medicamento, necessita-se de uma análise continua dos seus efeitos e de seu comportamento psíquico-causal aos experimentadores, demandando uma análise de outros profissionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDULLAEV, F. I.; ESPINOSA-ARGUIRRE, J. J. Biomedical properties of saffron and its potential use in can- cer therapy and chemoprevention trials. Cancer Detection and Prevention, v. 28, p. 426-432, 2004. AKERELE, O. Summary of WHO guidelines for the assessment of herbal medicines. Herbal Gram. 28: 13-19, 1993. ANTUNES, MILLENA CRISTINA BARROS MESQUITA. Tiamina e Álcool: Uma Revisão de Literatura So- bre Interações Nutricionais, Possíveis Complicações e Tratamento. Universidade de São Paulo UNIFESP, São Paulo – SP. Disponível: http://www.revista uniad.com/wp-content/uploads/2015/12/12.pdf. AUBLET F. Historie des plantes de la Guiane Françoise. Didot, Paris, 1775. BHATTARAM, V. A; GRAEFE, U.; KOHLERT, C.; VEIT, M.; DERENDORF, H. Pharmacokinetics and Bioa- vailability of Herbal Medicinal Products. Phytomedicine 9: 1-33, 2002. BRAGA R. Plantas do Nordeste, especialmente do Ceará. 4 ed. Ceará, 1960, p. 30. CALIXTO, J. B.; BEIRITH, A.; FERREIRA, J.; SANTOS, A. R S.; CECHINEL FILHO, V.; YUNES, R. A. Natu- ral-occuring antinociceptive substances from plants. A review. Phytother. Res. 14: 1-18, 2000. CALIXTO, J. B. Efficacy, safety, quality, control, marketing and regulatory guidelines forherbal medicines (phy- totherapeutic agents). Braz. J. Med. Biol. Res. 33: 179-189, 2000. CIM-RS, Boletim informativo do. Estabilidade: Formulações homeopáticas. n° 3, julho de 2007. Disponível em: www.ufrgs.br/boletimcimrs. CORRÊA MP. Dciconário das plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivares. Rio de Janeiro: Imprensa Nacio- nal, 1994, vol. 1, p. 78. DI STASI, L. C. Plantas medicinais: arte e ciências – Um guia de estudo interdisciplinar.São Paulo: UNESP. 1996. 230 p. FARNSWORTH, N. R., AKERELLE, O., BINGEL, A. S., SOERJARTO, D. D., GUO, Z. Medicinal plants in therapy. Bull. WHO. 63: 965-981, 1985. FIEAM. Investimentos no Amazonas: Plantas Medicinais. Disponível em:<http://www.fieam-Amazonas.org. br/invest/plantas _medicinais.htm>. Acesso em: 28 junho. 2017. GIULIETTE, A. M.; RARLEY, R. M.; QUEIROZ, L. P., WANDERLEY, M. G. L., VAN DEN BERG, C., Biodi- versidade e conservação da plantas no Brasil. Megadiversidade. vol. 1, p.52-61, 2005. GOLDBLATT P, HENRICH JE. Notes on Cipura (Iridaceae) in south and central América, and a new species from Venezuela. An Missouri Bot Gard 74: 333-340, 1987. GOLDBLATT P. Iridaceae [With contributions from J. C. Manning & P. Rudall]. In: K. Kubitzki (editor), Fami- lies and Genera of Flowering Plants, vol. 2. Springer Verlag, Heidelberg, pp. 295-335, 1998. GOLDBLATT P. Phylogeny and classifications of Iridaceae. An Missouri Bot Gard 77: 607-627, 1990. GODKAR, P.; GORDON, R.K.; RAVINDRAN, A.; DOCTOR, B.P. Celastrus paniculatus seed water soluble

extracts protect cultured rat forebrain neuronal cells from hydrogen peroxide-induced oxidative injury. Fitote- rapia 74: 658-669, 2003. GRÜNWALD, J. The European phytomedicines market: figures, trends, analysis. Herbal Gram 34: 60-65, 1995. GRÜNWALD, J., BÜTTEL, K. The European phytotherapeutics market: figures, trends, analyses. Drugs Made in Germany 39: 6-11, 1996. GUPTA, S. S. Prospects and perspectives of natural plants products in medicine. Indian J. Pharmacol. 26: 1-12, 1994. HAHNEMANN, S. Organon of medicine. 6. ed. Kothen: Homeopathy Home, 1842. Disponível em: http//www. homeopathyhome.com/reference/organon/organon.html. Acesso em: 01 ago. 2019. HOLANDINO, C. A. Homeopatia e os Modelos Experimentais para a Compreensão das Propriedades Físico- -Quimicas e Biológicas dos Sistemas Dinamizados. Revista de Homeopatia, v. 72, n. 3-4, p. 15-18, 2009. HOSSEINZADEH, H.; NORAEI, N. B. Anxiolytic and hypnotic effect of Crocus sativus aqueous extract and its constituents, crocin and safranal, in mice. Phytotherapy Research, v. 23, p. 768-774, 2009. KLIMEK W, TSCHULAKOW AV and YAN Y. A new approach to the memory of water. Landesstiftung Insel Hombroich, Kapellener Strasse o.N., D-41472 Neuss, Germany. Homeopathy (2005) 94, 241-247. LUCENA GM, GODOTTI VM, MAFFI LC, SILVA GS, AZEVEDO MS, SANTOS AR. Antinociceptive and anti-inflammatory properties from the bulbs of Cipura paludosa Aubl. J Ethnopharmacol 112: 19-25, 2007. MERREL, Woodson C. MD and SHALTS, Edward MD. Homeopathy. Complementary and Alternative Medi- cine. VOLUME 86. NUMBER 1. JANUARY 2002. NARDIR, G.M.; FELIPPI, R.; DALBÓ, S.; SIQUEIRA-JUNIOR, J.M.; ARRUDA, D.C.; DELLE MONACHE, F.; PIZZOLATTI, M.G.; CKLESS, K.; RIBEIRO-DO-VALE, R.M. Anti-inflammatory and antioxidant effects of Croton celtidifolius bark. Phytomedicine 10:176-184, 2003.

POITEVIN, B. Scientific bases of homeopathy. The Berlin Journal on Research in Homeopathy, Berlin, v. 1, n. 1, p. 46-60, 1990. RAHMAN, A. U.; NGOUNOU, F. N.; CHOUDHARY, M. I.; MALIK, S.; MAKHMOOR, T.; NUR-E-ALAM. M.; ZAREEN, S.; LONTSI, D.; AYAFOR, J. F.; SONDENGAM, B. L. New antioxidant and antimicrobial Ellagic Acid derivatives from Pteleopsis hylodendron. Planta Medica, v. 67, p. 335-339, 2003. RAVENNA, P. Revisional studies in the genus Cipura (Iridaceae). Onira, v. 1, p. 35-43, 1988. SENGUPTA J, SEN S. Karyological analysis of culture cells and regenerated plants of Cipura paludosa Aubl. (Iridaceae) – A structural hybrid. Bull. Torrey Botan Club 115: 280-289, 1988. STROHL, W.: The role of natural products in a modern drug discovery program. Drug Disc. Today 5: 39–41, 2000. TESSELE, P. B.; DELLE MONACHE, F.; QUINTÃO, N. L. M.; DA SILVA, G. F.; ROCHA, L. W.; LUCENA, G. M.; FERREIRA, V. M.; PREDIGER, R. D.; CECHINEL-FILHO, V. A New Naphthoquinone Isolated fron the Bulbs of Cipura paludosa and Pharmacological Activity of Two Main Constituents. Planta Médica, v. 77, n. 10, p. 1035-1043, 2011.