UFFICIO STORICO ORESTE BOVIO

UFFICIO STORICO ORESTE BOVIO

UFFICIO STORICO ORESTE BOVIO

UFFICIO STORICO ORESTE BOVIO

TLmi i diriui riservaLi Vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione © by Uffìcio Storico SME Roma 1996

FUSA Editrice S.r l. Via di Mal agrotta, 2 93 00050 Ponte Galeria (R oma)

Il 7 gennaio 1797 nella ciltà di Reggio Emilia, il Congresso della giovane Repubblica Cispadana, nata a seguito della travolge11te campagna militare napoleonica, deliberava l'adozione della propri.a bandiera, disponendo che "... fosse universale lo stendardo dei Lre colori, bianco, rosso e verde, e fosse segno di italianità e sovraniJà".

Il vessillo tricolore iniziava così, duecemo anni or sono, la sua gloriosa storia, marciando alla testa di quei primi soldati italiani che, pur tra le fila di un esercito straniero, alimentavano la fiamma spirituale, ormai accesa, del riscatto nazionale, prologo alla grande epopea risorgimentale.

Le idee ed i principi ispirati dalla Rivoluzione Francese e portati in Italia con ferrea determinazione dal giovane Buonaparte si esplicitavano 111.aterialmente nella trama tricolore. La storia italica stessa, antica e recente, il senso di rinnovamento sociale e politico, le aspettative per un futuro unitario e libertario avevano trovato, finalmente, il loro simbolo per eccellenza: la bandiera.

Successivamente, durante il Risorgimento, il Tricolore assurse ad emblema della lotta del popolo italiano per l'indipendenza na-;,ionale contro l'occupazione straniera, sventolando sulle barricate e sui campi di battaglia, da Milano a Porta Pia, nello spirito e nell'aspirazione dei più nobili ideali di democrazia e libertà. Principi, questi, che animarono ugualmente il riunifìcato popolo italiano ed il suo Esercito nei duri successivi cimenti: dalle trincee del Piave alle ferite dolorose del secondo confl.illo mondiale, dal riscallo nazionale attraverso la guena di liberazione alla rinascila de mocratica

Da due secoli il popolo italiano riconosce nel Tricolore il simbolo dell'unità e dell'indipendenza della Patria; concreta manifèstazione della sincera adesione del popolo all'idea di Stato ed espressione del carattere, delle Lradizioni e delle aspirazioni di tutta la Nazione, com.e solennemente sancisce la Carta Costitu-;,ionale .

Il volume "Due secoli di Tricolore" assume, quindi, un significato particolare, non solo per la sua valenza divulgativa e per il rigore formale, ma soprattutto per la dimensione del messaggio etico che riesce a trasmettere. Messaggio ulteriormente fortificato e vivificato anche dalla recente concessione all'Esercito della Bandiera di guena, glorioso simbolo e concreto riferimento per quanti in uniforme, in pace ed in guerra, hanno fornito un raro esempio di spirito di sacrificio e di disinteressata solidarietà umana in nome dell'Italia .

In un momento quale quello attuale in cui il Paese si sforza cli superare un'indubbia crisi di rifèrimenti morali e la scena internazionale è offuscata dal riaffermarsi di nazionalismi disgreganti, l'evocazione storica del Tricolore costituisce un forte richiamo all'emblema che, tra i più ricchi e carismatici, possiede un potendale unifìcante e rappresentativo impareggiabile.

Ne è prova il fatto che il_ vessillo tricolore, sbarcato oltremare nell'ambito di missioni umanitarie e di pace in luoghi spesso geografìcanzente e culturalmente lontani, ha saputo conquistare il cuore e la fiducia di quei popoli travagliati, assurgendo a immagine di solidarietà umana e di speranza nella possibilità di superare le devastazioni delle guerre, dei soprusi e delle persecuzioni.

Quest'opera ha quindi il pregio di riaffermare l'alto significato storico e spirituale del Tricolore, non già materia cli d iscussione politico-sociale, bensì oggetto di insostituibile culto civico e civile, a perenne ricordo che ogni conquista ha un cosLO, spesso doloroso, ma indispensabile per la reali~za~ione cli una Na~ione sempre migliore

IL CAPO DI S DELL 'ESERCITO Generale Bo nifazio NC I SA di CAM E RANA

Sotto il profilo strettamente lessicale, si può definire la bandiera come un drappo di fornza rellangolare, attaccato per uno dei lati più coni ad un'asta, e che porta i colori e per lo più anche Lo stemma dello Stato, cillà, corporazione, ecc , a cui appartiene ' , ma una definizione del genere lascia insoddisfatti perché trascura l'aspetto più caratterizzante di qualsiasi bandiera: quello simbolico. Lo stesso dizionario dal quale è tratta la precedente definizione, infatti , per esemp lificare il significato del vocabo lo simbolo non trova nulla di più appropriato c h e la bandiera è il simbolo della patria.

Per quanto da c.lue secoli soltanto - da quando cioè, dopo le rivolu zioni americana e francese, gli uomini hann o smesso di essere sudditi per divenire cittadini ciascun pop olo veda nella bandiera nazionale il simbolo dell'unità e della indi pendenza della sua patria, l'uso della bandiera come simbolo di potere, personale o di una ristretta cerchia di persone: tribù, clan, gens, casta, è antichissimo e molti sono g]i aut01i classici che ci hanno l a ciato testimonianze al riguardo. Sol o da qualche decennio 2, però, è sta to intrap reso un o st udio s ist emat ico e scien tifi co sull'or igine e sull'evoluzione della bandiera, approfondendo l'argomento anche sotto l'aspetto sociologico. Si è visto così che attraverso l'esam e delle band i e r e di un popolo è possibile giungere alla definizione , o trovare conferma di precedenti intuizioni, di alcuni particolari caratterizzanti della sua cultura, de l tipo di organizzazione politica c h e si era data e, persino, d e ll e sue condizioni economiche perché le caratteristiche formali di una bandiera so no molto spesso la concreta espress ion e della soc ie tà che si esprimeva lramit c quel simbo lo.

Fin dalla più r emota antichit à l'uomo sentì la necessità pratica di rendere facilmente visib il e il proprio potere ed inalberò una insegna 3, un qualsiasi manufat to c ioè che lo differenziasse dag l i altri uomini e lo facesse riconoscere a distanza.

Con il tempo le insegne rappresentarono non olo il singolo individuo, ma tutto il gruppo di persone a lui legate da rapporti di parentela o, comunque, di sudditanza. Spes so l'insegna rappresenta l'animale da cui il gruppo c r edeva di discende re, cioè il suo totem . Il senso di superstizioso terrore che legava al totem l'uomo primilivo, convinto di trarre da esso i suoi poteri, si trasformò presto in un se ntimento di venerazione per l'inseg na , alla quale fu attrib uito un carattere protettivo, dando così inizio a que l processo di sacralizzazione delJa bandiera di cui ancora oggi rimangono tracce evidenti in molto cerimonie.

F~mando Palani , N01·i.,;sil110 di::,io11ario della lingua italiana. edizione a cura di Gianfranco Folena, Milano, Fabbri Editore, 1974.

Il termine "vessi ll ologia", com unemente adottato per indicare questo nuovo sellore di studi, è stato usato ufficialmente per la prima , ·olta solo nel 1969 da Whitney Smith , direttore del Flay Rese arc h Cent c r di Win c hester (U SA).

1 Per insegna o ves s illoidc si intende comunemente un qualsiasi oggetto che, pur differendone nell'aspetto, espleti le stesse f umioni di una bandiera.

Solo in un secondo tempo le insegne ebbero una funzione militare, offrendo ai combattenti un punto di riferimento inequivocabile. E che il primitivo uso delle insegne non sia stato originato da esigenze di carattere bellicoso, ma piuttosto dall'intimo e profondo desiderio di ogni uomo di distinguersi dagli a] tri e di prevalere s ugli altri, è provato anche dal fatto che le insegne sono una caratteristica comune della nostra civiltà, presente presso tutte le razze e tutte le culture.

Sia pure differenziate nella foggia, tutti i popoli della terra hanno avuto le loro insegne , siano essi stati di natura bellicosa o di indole pacifica.

Molte fonti antichi lib1i sacri, pitture rupestri, affreschi tombali, vasi cultuali, altorilievi di monumenti ci permettono di ricostruire con buona approssimazione la fattura delle insegne presso i diversi popoli e di constatare le correlazioni esistenti tra la forma dell'insegna e la cultura de1 popolo che la innalzava: a pagina 7 sono state riportate alcune insegne tra le più significative: la testa d'animale, ingenua rappresentazione della generale credenza dell'uomo primitivo di poter recepire parte delle virtù dell ' ucciso; la statuetta egizia del dio Horus, materializzazione di quel rapporto tra uomo e divinità tipico delle società teocratiche, in cui l'ubbidienza al dio si trasformava automaticamente in ubbidienza al sovrano, incarnazione del dio in terra; l'aquila l egiona1ia, cosciente espressione visiva della potenza e della maestà dell'impero romano; il cinghiale, emblema di una tribù celtka; il labaro, insegna dell'impero romano ormai divenuto cristiano; il parasole, simbo lo politico di grande importanza nel s ud- est asiatico. Anche nella Bibbia vi sono molti accenni ad insegne ed a vessilli usati dal popolo di I sraele . Nel Libro dei Numeri si Jegge: "i figli di Israele si accamparono attorno al tabernacolo, ciascuno sotto il proprio vessillo p1incipale e sotto l'insegna della casa patema"; dal Genesi e dal Deuteronomio sj apprendono anche i colori di quei vessilli e le figure che li carica.vano: rosso con la mandragola per la tribù di Ruben; verde con l a città di Sachem per la tribù di Simeone; bianco, nero e rosso con il pettorale de] sacerdote per la tribù di L evi; azzurro con il leone, probabilmente rosso o violaceo, per la tribù di Giuda; nero con 1'asino per la tribù di Issachar; bianco con la nave per la uibù di Zabuilon; color zaffiro con il serpente per la tribù di Da.n; grigio con una tenda per la tiibù di Gad; rosa con una cerva per la tribù di Neftali; color acquamarina con l'olivo per la tribù di Asher; nero con un simbolo egizio per la tribù di Efraim; un vessillo multicolore con il lupo, infine, per la tribù cli B eniamino.

Quasi sempre le insegne ci appaiono innalzate s u un'asta e questa usanza comune è facilmente spiegabile con motivi pratid un'asta può essere facilmente reperita, trasportata, agitata e con considerazioni più sottili. Secondo un noto studioso", 'Tasta è un simbolo cli potere; corrisponde aUa mazza, alla spada ed ad altre armi, come anche all'itifallo, simbolo insieme della rigenerazione della razza e del predo minio del maschio sulla femmina, il prototipo del rapporto padrone-schiavo

Per la sua forma, inoltre, l ' asta esprime l'anelito verso il cielo degli uominj legati alla terra".

Il fatto che comunemente le insegne fossero realizzate in metallo, cuoio, legno e che l'impiego del tessuto fosse molto raro può essere spiegato razionalmente, se si pone mente alla circostanza che i popoli antichi sapevano tessere egregiamente, ma non colorare con altrettanto buoni risultati i tessuti.

4 Whitney Smith, Le bandiere Storia e simboli, Edizione italiana a cura di Aldo Ziggioto, Milano , Mondadori , 1975.Tavola I - Insegne (primitiva, egizia, romana di epoca repubblicana , celtica, asiatica, romana di epoca imperiale).

__

__

L'esigenza bellica di rendere facilme n te riconoscibili a distanza le formazioni dei comba ltenti fece sco pri re presto l'utihtà delle insegne in campo mi litare.

Nell'esercito romano signa (raffigurazione di animali o di simboli sacri) e vexilla (lembi di stoffa colorata) furono regolarmente usati.

La tradizion e dice che l a prima in segna , data da Romolo , era cos tituita da una manciata di fieno legata in ci ma ad una lancia, donde sarebbero derivati prima il nome di manipulus ad ogni reparto che vi s i raccoglieva e poi l a trasformazione del segnale stesso in una m ano. Alt1i vuole c h e i l si mb olo sia stato fin dall'origine una mano aperta, c h e stava ad indi care il ges to imperioso co n cui il comandante accompagnava i suoi ordi ni ovvero intima va al n em ic o di non avanzare.

Successivamente la mano venne racchiusa in una cor ona d'alloro, so vrapposta ad una patera ombelicata c he conferiva all'insegna carattere s acrale , specialm ente a quelle dei reparti maggiori , come la leg i one

L'elevato grado di organizzazi one raggiunto dagli eserciti roman i produsse i suo i effe tti anche nel campo ve silJo log i co. L'evo luzione progress iva c h e, spec ie dopo il Mill e, trasformerà l' insegna in una ba ndi era era infatti già presente, a lm eno in nuce, nell'insegna romana , sia sotto l'aspetto formale sia sotto l 'as petto della sacra lizzazione.

L'inseg na della legione, infatti, era custod it a dalla prima coorte, la più forte per numero e p er valore di legiona1i , ed era costituita da un'aquil a, s imbolo di Giove, con le ali s piegate e co n il fu lmin e tra gli artig li.

L'as t a dell'i n segna era munita di puntale per essere piantata in terra e recava lungo il gambo i segni d e ll e onor ificenze di cu i il corpo era insignito e alc un e targhe su ll e quali erano apposte la sig la S .P. Q.R., ]e iniziali o l'immagine d e ll'imperatore che av ev a istituito la legione , e, infine, un qua d rato di stoffa di vario co lor e, che disting u eva le diverse legioni, il vexillum .

La cava ll eria romana, i noltre, ebbe una propria insegna, l a prima del genere in O cciden t e: un drappo quadrato , di solito ros so, con frange, attaccato ad una sbaITa fi ssata or izzon t almente, a guisa di croce, in cima ad un 'altra asta term in ante a lancia: il classico sten dardo di cavall eria, quindj, nato dalla necessità di non portare emblemi ingombranti o pesanti a cavallo.

Da l vessillo c h e li distin g u eva preser o poi il no m e di vex illatione s i distaccamenti di una o più leg ioni.

N e ll'accampamento le insegn e erano raccolte insieme n el p r etorio, i n apposita te nd a e ge losamente c u stodite. Si ce le brava in l oro o n ore una ri correnza fes tiva durante la quale esse venivano innovat e o riparat e. In tempo di p ace era n o conserva te ne lla sede d e ] pubblico erario sotto la vi gilanza dei questori.

"Nei confronti di tutte le inse gne i romani coltivarono profondo ris p etto eriverente attaccamen to , come al simbol o non solo dello spirito di corpo dell'esercito, ma anche d e ll a tradizione d el popo lo roman o. Il sacramentum veniva pronunzia to dava nti all'insegna, c h e era difes a fino a ll a morte; perde rla comportava l'ignomi ni a, tanto che le coorti le quali vi incorrevano, ven ivano punite facendole bivaccare fuori dall'accampame n to, senza le te nd e"'.

La ferrea organizzazione statuale romana trasformò l'insegna legionaria in simbolo dell"'imperium" di Roma e molti studiosi sono concordi neJ ritenere che l'aquila romana sia stata la prima bandiera del mondo, in quanto simbolo tangibile di uno Stato organizzato.

La caduta dell'impero romano d'occidente trascinò con sé anche l'idea dell'organizzazione statale e, quindi, l'evoluzione dell'insegna da simbolo personale o di gruppo a simbolo di tutto uno Stato si intem1ppe. Quando, con Carlo Magno, Ja ctùtura barbarica recepì quanto ancora rimaneva della lradizione romana, reinterpretandola beninteso alla luce delle proprie esperienze, le bandiere divennero il simbolo imperiale e feudale, cioè non ancora segno distintivo di una nazione o di uno Stato, n1a pur sempre simbolo di poteri organizzati nel sistema feudale.

L'evoluzione formale che trasformò in Europa la vecchia insegna, prevalentemente di legno e metallo, in bandiera di tessuto, fu dovuta principalmente ai contatti con i popoli orientali. Pare ormai accertato, infatti, che furono i Cinesi per primi, utilizzando le possibilità loro offe1ie dalla sericultura, ad introdurre due innovazioni fondamentali: l'anacco laterale del drappo all'asta e l'attribuzione del valore di simbolo più ai colori del tessuto che alla foggia dell'asta. Dalla Cina le bandiere passarono ne] Vicino Oriente e gli Arabi incominciarono ad usare bandiere policrome all'epoca di Maometto. I Francru diffusero in Europa quest'usanza, avendola appresa dagli Arabi appunto durante le guerre combattute nel VII e nell'VIII secolo.

Il generale rifiorire dei commerci dopo il Mille e sopratt.1.1tto le Crociate diedero un grande imptÙso allo sviluppo delle bandiere, a causa delle accresciute necessità militari e navali.

A questo proposito è necessa1io ricordare che alcuni autori sostengono che le bandiere sono nate sul mare, dove la comunicazione con mezzi ottici è stata per lunghi secoli l'unka possibile. Ad ogni modo, fin dal secolo XII le navi alzarono un vessillo per indicare il porto di provenienza, come risulta dai portolani del tempo. Per quanto riguarda l'Italia, Genova usò l'insegna di San Giorgo, bianca con la croce rossa, Pisa una bandiera tutta rossa, Venezia il vessillo rosso con il leone di San Marco, Amalfi una bandiera azzurra con la croce biforcuta bianca. Gli eserciti crociati, inoJ tre, per distinguersi a seconda della nazionalità, adottarono croci di diverso colore. Nel 1188 Filippo Augusto di Francia, Em-ico II d'Inghilten-a e Filippo di Fiandra decisero che le loro bandiere portassero, rispettivamente, la croce rossa in campo bianco, la croce bianca in campo rosso, la croce verde in campo bianco.

I.:Ordine dei Templari adottò pili tardi la croce nera in campo bianco, mentre le tn1ppe dell'imperatore Federico II spiegarono un vessillo con l'aquila nera su campo giallo.

Alla fine del Medio Evo e durante l'epoca moderna, vessillologia ed araldica furono strettamente coJlegate, in quanto, come abbiamo visto, le bandiere non rappresentavano simbolicamente il popolo ma iJ feudatario suo signore ed anche quando l'evoluzione della società feudale portò allo Stato unitario, questo fu con siderato giuridicamente come proprietà personale del monarca e fu, quindi, l'insegna personale della dinastia regnante ad assumere il valore di simbolo dello Stato.

Specialmente Je bandiere militari non erano all'epoca che "la trasposizione sistematica dello stemma del Signore che comanda gli armati combattenti"

0

L'uso sempre maggiore, a partire dal Medio Evo, delle bandiere presso i reparti militari, è documentato abbondantemente anche da alcune espressioni, usate ancora oggi si può dire in tutto il mondo: "abbandonare le bandiere" per disertare; "alzare la bandiera bianca" per arrendersi; "mutar bandiera" per cambiare opinione; "portare la bandiera", per essere il primo in qualche cosa; il vocabolo, "antesignano", che oggi è usato nel significato di precursore, ha la sua etimologia nei le gionari romani che combattevano ante signa, cioè davanti o nei pressi delle insegne per difenderle. Nel Medio E vo, inoltre, si denominò bandiera un numero deLemùnato di soldati raccolti sotto la stessa insegna; negli archivi dei grandi com uni italiani sono custodite ancora le convenzioni stipulate per assoldare bandiere di fanti o di balestrieri o di cavalieri ed in tutte si fa menzione di un ragazzo, destinato a portare l'insegna o bandiera del reparto.

Fino a Settecento inoltrato, dunque, la bandiera ebbe due funzioni: rappre sentare vis i vamente il potere e costituire un punto di riferimento per le tn1ppe in battaglia. L'Enciclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers afferma infatti che le drapeau, l'enseigne e l'étendard sono manufatti sotto i quali "i soldati s i raccolgono per combattere e per espletare gli altri compiti militari".

La rivoluzione americana, che portò nel 1776 alla formazione del primo nu cleo degli Stati Uniti d'America, originò anche la prima bandiera nazionale moderna. Dopo qualche anno un'altra rivoluz ione, quella francese, sostituì alla bianca bandiera borbonica il tricolore 7 , nel quale si rispecclùò lo spirito della Francia intera e che, portato dalJe armate rivoluzionarie e napoleoniche attraverso tutta l'Europa, fu considerato il simbolo della lotta contro l'assolutismo. Anche la foggia del tricolore francese, all'epoca poco comune, contribuì a colpire l'immaginazione dei popoli ed a favorirne l'imitazione .

Il seme rigeneratore della rivoluzione francese non morì nemmeno con la Restaurazione e nei p1imi decenni del secolo XIX i cittadini di tutti gli Stati cominciarono a riconoscere nella bandiera nazionale il simbolo della patria comu n e . Nacquerò cos1 in Europa e nelle Americhe, insorte contro la Spagna, le autentiche bandiere nazionali, concreta manifestazione della s incera adesione di tutto il po polo all' id ea di Stato come espressione del carattere, delle tradizioni, delle aspira zioni e dell'unità di tutta la Nazione

La storiografia degli ultimi decenni ha dedicato non poco spazio al problema delJa costituzione degli Stati nazionali, nati dall'iniziativa di élites politiche, mili tari e intellettuali e non certo frutto spontaneo di movimenti di massa.

"Non sono le nazioni a fare gli Stati , bensì il contrario", ha scritto Edward Hobsbawn s intetizzando il problema e non vi è dubbio che, accanto alle ferrovie, alle forze armate, alla scuola, anche la bandiera abbia avuto una parte non piccola nel processo di unificazione e di identificazione dei popoli. Lo stesso Bismarck,

7 Come noto, il tricolore francese deriva dall'unione dei colori di Parigi, bleu e rosso, con il bianco dei Borboni ed il suo primo patrocinatore fu iJ La Fayette.

uomo alieno da ogni suggestione retorica, comprese quanto fosse importante la scelta di una appropriata bandiera ed ideò personaln1ente il vessillo del rinato Reieh tedesco, unendo al bianco ed al nero degli Hohenzollern il rosso della Lega Anseatica.

La definitiva affennazione della bandiera come il più importante simbolo politico nazionale avviene però nel nostro secolo, come conseguenza del diffondersi prepotente, prima in Europa e poi in Asia ed in Africa, del nazionalismo Quest'ideologia , infatti, che identifica il popolo con la nazione e questa con lo Stato, pur avendo avuto origine dal pensiero di uomini del Settecento come Rousseau ed Herder, si sviluppò alla fine del secolo scorso con l'affermazione delle nazionalità italiana e tedesca e poi in questo, soprattutto con la caduta degli imperi austro-ungarico e turco e con la decolonizzazione dell'Asia e dell'Africa.

Sia pure molto brevemente, è necessario ricordare l'importanza assunta dalla bandiera come sin1bolo unificante anche nelle lotte politiche, basti pensare alla bandiera rossa, ormai pat1imonio ideale dei socialisti di ogni tendenza. Maurice Dornmanget nel suo interessante saggio Le drapeu rouge et la révolution de 1848 ha affermato infatti : "Fare, o meglio abbozzare la storia della bandiera rossa significa ripercorrere parzialmente la storia del proletariato. Ma significa delinearla da un punto di vista particolare, poiché il fatto d 'inalberare la bandie ra rossa è un tratto rivelatore di una certa maturità sociale, di un certo grado di coscienza sociale, di un sicuro istinto rivoluzionario o talvolta, più semplicemente, d'uno spirito di rivolta e len1entare. AJ tempo stesso, fare la storia della bandiera rossa vuol dire, in un certo senso, concretizzare la storia prol etaria e socialista, perché significa sce gliere in questa storia un oggetto reale che presenta, rispetto ad altre espressio ni dell'azione operaia, il vantaggio di essere misurabile e tangibile, il che evita grossi rischi d'errore . Vuol dire, inoltre, entrare nel campo del simbolismo proletario e rivoluzionario che merita attenzione e studio allo stesso titolo della simbolica reli giosa o nazionale. Mettere in evidenza il significato mentale, morale, socia le implicito nello spiegamento della bandiera rossa, penetrare l'anima di una collettività nella misura in cui si rivela con quest'atto, significa anche in larga misura prendere conoscenza della sua tradizione, individuare le sue consuetudini che rivelano tensioni intime e forze profonde molto meglio di quanto non facciano mozioni di club o congressi, o discorsi di leader". E uno storico italiano recentemente ha scri tto: "anche nel campo dei governati, dei dominati, dei subalterni, dei vinti , la bandiera è stata -e continua ad essere sia pure in varia misura un emb lema nel quale ci si riconosce come collettivo. Lo sa chi ha analizzato le vicende dei mo ti risorgimentali, le insorgenze contadine ed operaie, lo sa chi ha vissuto la guerra partigiana e, sebbene vaccinato dall'orgia dei drappi, dei gagliardetti, dei vessilli del Regime, ha dovuto riconoscere l'esistenza a livello popolare di un indistruttibile anche se discreto per non dire pudico desiderio, quando non amore, di bandiera", concludendo poi con questa affermazione "la bandiera è un documento non trascurabile della simbologia delle masse perché reca nei segni i motti e le figure diventati patrimonio di moltitudini"

• P er i popoH del Terzo Mondo, di più recente emanci pazione, per i quali occorreva creare rapidamente una salda coscienza di identità nazionale, la bandiera si è

rivelala il mezzo più idoneo per affermare la prem inenza dell'idea nazionale rispetto alla religione , alla tradizione tribale, alla lingua ed all'ideologia politica.

P er quanto il disegno ed i colori di ogni bandiera d er ivino dall e tradizioni e dalla storia, è molto difficile int erpretarne il significato perché, a differ enza dell ' araldica, dove i metalli ed i colori hanno un valore abbastanza preciso, in campo vessillologico ogni Nazione giustifica la scelta dei suoi colori in modo di verso.

I.:azzmTO, ad esempio, vuole simboleggiare il cielo nella bandiera cilena, il mare in quella del Gabon, il fi ume Gambia nella bandiera della Repubblica del Gambia, i nobi li ideali in quella filippina e, per finire, l'uguaglianza e la giustizia nella bandiera della Repubblica di Cina.

Il colore rosso rappresenta generalmente il sangue di coloro che sono morti per la Patria o il coraggio dei cittadini, ma può ugualmente indicare: l'ardore con il quale il popolo si impegna nel processo dinamico di costruzione del Paese ( Guyana ); il sole (Laos); la carità, la fedeltà e l'amore (Repubblica del Togo); lo splendore dei focolari alla sera (Principato di Liechtenstein); il fiume Volta Ro sso (R ep ubblica dell 'Al to Volla); oppure ricordare il colore tradizionale di un gruppo e lnico (g li Ha n, maggioranza della popolazion e cinese) o di una setta relig iosa (i musulmani Kharigiti dello Stato di B ahrein) o di un partito politico (partito liberale della Repubblica di Panama).

Così il colore verde, a volta a volta, è simbolo di speranza (R epubblica dello Zaire), di ricchezza agricola (R epubblica del Gabon) , di fede musulmana ( R egno dell'Arabia Saudita).

Anche l'interpretazione dei simboli più spesso usati nelle bandiere non è sem pre agevo le, in quanto ogni Stato è libero di attribuire ad essi il significato che più gli aggrada.

In linea generale, la croce indica l'appartenenza d e lla popolazione alla religio ne cristiana, ma vi sono delle eccezioni, nella bandiera giamaicana, ad esempio, l a croce di S. Andrea che vi campeggia vuo l e ricordare l'Union J ack britannica.

La stella vuole generalmente rappresentare l'indipendenza, come ad esempio nella bandi era del Ghana , ma può anche rappresentare i cinque continenti del mondo e quindi l'unità del genere umano, come nelle bandiere di molti P aesi comunisti E così un certo numero di stelle può indicare il numero degli Stati com ponenti una Federazione, come le 50 stelle della bandiera degli USA , ma anche avere un significato completamente d iverso, come nella bandiera della R epubblica Popolare Cinese, dove quattro piccole stelle accanto ad una più grande simboleg giano la guida del partito comunista sulle quattro classi sociali : gli operai, i contadini, i piccoli borghesi e d i capitalisti patriottici.

La mezzaluna è il simbolo della religione islamica e compare, infatti, in quasi tutte le bandiere degli Stati musulmani, ma nella bandiera marocchina tale religione è indicata invece con la stella di re Salomone.

Infine, un rapido scorcio sulle più diffuse combinazioni di colori usate in vessilogia.

I.:antico tricolore zarista bianco, azzmTO e rosso per quanto imposto da Pietro il Grande e non espressione di una tradizione, si integrò talmente nel simbolismo russo che nel XIX secolo divenne l'emblema del nazionalismo panslavo. Ancora oggi quei colori, chiamati appunto panslavi, compaiono nelle bandiere di numerosi Stati slavi.

I colori panarabi verde, bianco, rosso e nero hanno invece un'origine religiosa e storica Essi ricordano, infatti , le bandiere degli Ommayyadi (bianca), degli Abbassidi (nera), dei Fatimidi (verde) e degli Ottomani (rossa) e sono oggi ripresi, almeno in parte, in tutte le bandiere arab e .

Il verde, il giallo ed il rosso, colori della bandiera etiopica, sono invece considerati colori panafricani, perché colori dell'unico Stato africano da tempo imme morabile indipendente . Essi sono stati adottati da molti nuovi Stati, come il Senegal, il Mali, il Camerun, anche se ciascuno di questi Stati li ha giustificati con diverse motivazioni

"Come tutti gli altri tricolori, il tricolore italiano è una variante della bandi era della rivoluzione francese. Si formò in tempo non ancora ben precisato, con la sostituzione del verde all'azzurro; e perciò può considerarsi l'emblema più fedele dei principi della rivoluzione, perché il verde, secondo il simbolismo massonico eredi tato dai giacobini, rappresentava allora la natura e con essa l'acquisto dei diritti di natura : uguaglianza e ubertà", così Fausto Nicolini sulle pagine dell'Enciclopedia Italiana (voi. VI, pag. 77), ma l'autorevolezza dell'a u tore e del testo non esimono dall'aggiungere qualche precisazione .

Napoleone B onaparte, G enera l e in Capite dell'Armata d'Italia, il 17 vendemmiajo dell'anno V della R epubblica francese una ed indivisibile (]'8 ottobre 1796) scriveva all 'Amministrazione Genera le della Lombardia, l'organ ismo civile presieduto dal Sommariva che governava il ducato di Milano sotto l ' occhiuta tutela francese, approvando la costituzione di un reparto di volontari che si sarebbe affiancato alle truppe francesi nella gu erra contro l'impero asburgico. "La libertà della Lombardia, e la felicità de' loro compa t r iotti, sarà il premio de' loro sforzi, e d il frutto della vittoria" prometteva Napoleone che l'1 1 ottobre informava il Di rettorio c i rca la costituzione di una "Légion Lombarde. Les couleurs nationa1 es qu'ils ont adoptés son le vert, le blanc et le rouge"

Come ha notato il Glusi 1 , "tanto nell 'arte che nella r et torica si era allora in pieno classicismo, sembrava indispensabile 1icorrere alle memorie degli antichi Romani r i evocando per la denominazione dei primi corpi mobili itali ani quella suggesti v a di legione, la quale, anz i ché di battagHoni e compagnie, non poteva co mporsi che di coorti e di centurie".

La L eg ione Lombarda fu pertanto articolata in: sei coorti, ciascuna di cinquecento uomini suddivis i in cinque centurie; una divisione di artiglieria, una compagnia di cacciatori a cavallo . S econdo l'art icolato progetto elaborato dall' An1mini strazione G enerale della Lombardia ogni coorte avrebbe avuto "il suo S tendardo tricolorato Naziona le L ombardo d i stinto per n u mero, ed ornato dagli emblemi della Libertà".

In effetti il 6 novembre 1796 nel corso di una solenne cerimonia alle ore cinque pome ridiane sulla piazza del Duomo , come riportava il Corriere Milanese del giorno dopo, la prima coorte della Legione Lom b arda r i cevette la bandiera 2 • Nei giorni seguenti, senza particolari cerimonie pubbliche , anche l e resta n ti ònque co ort i ricev ettero la l oro bandiera .

1 Enri co Ghi si, Del tricolore ita liano, Torino, Fratelli Bocca Editori, I 912, pag. 30.

i La Leg io n e L om bard a, sotto il comando d e l milanese Giu seppe D e La H oz Ortis di fam ig li a or iund a spagnola g io va nissimo aveva militato co n o nore n e lJ' eserc ito austriaco d e l B eaulieu prese p arte alla battaglia di Arc o le (16 novembre 1796 ) contro g li Austriaci e, successivamente, allo sco ntro di Faenza (2 febbraio l 797) con le truppe pontificie comporta ndo si sempre molto di gnitosamente.

Queste sei bandiere, quasi incredibilmente sopravvissute a tanti sconv olgimenti militari e politici , sono ora custodite uell'Hures Museum di Vienna le prime cinque e nel Musée de l'Armée all'Hotel des Invalides a Parigi la sesta. Nel Museo del Risorgin1ento di Milano è invece custodiata la bandiera della compagnia cacciatori a cavallo della Legione, bandiera consegnata al reparto probabilmente in epoca successiva.

Queste bandiere non sono identiche, differiscono però per piccoli particolari per cui descriveremo per tutte solo quella assegnata alla 1a coorte.

Il drappo di questa bandiera, di seta, è alto 132 cm ed è composto da tre teli larghi 50 cm di cui quello verde è all'asta, quello bianco al centro, quello rosso al battente3. Sul lato dfritto del drappo , in alto al centro, è cucito un largo nastro svolazzante, ora di colore giallo, stù quale campeggia la scritta "Subordinazione alle leggi militari" in argento. Nel centro del drappo un berretto frigio di colore rosso, rivolto al battente, orlato in basso da una striscia bianca, rossa e verde. Sotto il berretto, 1a scritta in argento:

Ancora più sotto un simbolo massonico: la squadra con il pendolo , riprodotta nei colori naturali.

Una corona di quercia racchiude il tutto.

Su lato rovescio del drappo il nastro svolazzante reca la scritta "Eguaglianza o morte" mentre sotto il consueto cappello frigio, sempre rivolto al battente e sempre con la base tricolore, la squadra con il pendolo è fiancheggiata dai pugnali di Bruto e di Cassio che hanno il manico tricolore.

Anche nel lato rovescio il tutto è racchiuso da una corona di quercia.

L'asta, unita al drappo da una spirale di chiodi con la capocchia dorata, è sormontata dalla freccia a forma di picca, alta circa 18 cm, di metallo dorato. Completa la bandiera la cravatta tricolore, lunga circa 40 cm, annodata alla base della freccia.

Come ha notato il Ghisi "il tricolore della Legione Lombarda al suo apparire fu essenzialmente distintivo militare perché non si scambiassero dai nemici in campo aperto le milizie italiane per francesi e non restasse menomato il prestigio di queste ultime se per awentura alle prime non arridesse ]a fortuna delle armi".

Ineccepibile l'annotazione del Ghisi per quanto riguarda la natura del primo tricolore: bandiera militare e non bandiera di Stato. Lacunoso, invece, l'insigne ricercatore per quanto attiene alle motivazioni che fecero prescegliere il colore verde, e non, per esempio, il colore giallo per differenziare il tricolore lombardo da quello francese.

Come si è visto, Fausto Nicolini ritiene che il verde sia stato proposto ed accettato sulla base di una suggestione massonica che la presenza della squadra e del pendolo sulle bandiere della Legione Lombarda sembrerebbe confermare. Deve inoltre essere considerato come elemento a favore di questa ipotesi che la mas-

• Per quanto riguarda la terminologia della bandiera si r imanda all ' Appe ndic e al volume Ter minologia.

Tavola IV Tricolore della Legione Lombarda.

Tavola IV Tricolore della Legione Lombarda.

soneria, con il suo programma di fratellanza universale e di impegno morale pe r il progresso dell'umanità, ebbe un peso notevole nell'affermazione degli ideali propri all'ill uminismo ed alla rivoluzione francese.

Altri studiosi ritengono che la scelta del verde sia stata suggerita dall'uniforme bianca e verde della milizia urbana milan ese, istituita fin dal 1633 dal governo vicereale spagnolo 4 •

La retorica romantica del Risorgimento, infine, rifiutando le ipotesi più razio nali , ha voluto accreditare la leggenda che il verde, jj bianco ed il rosso fossero sempre stati i colori italiani, ricercando le pretese origini dei nostri colori addirittura nella Divina Commedia, ricordando due terzine del canto XXIX del Purgato rio: "tre donne in giro, da la destra rota, / venian danzando: l'una tanto rossa, / ch'a pena fora dentro al foco nota; / l'aJtr'era come se le carni e l'ossa/ fossero state di smeraldo fatte; / la terza parea neve testé mossa".

Giovanni Berchet, infine, inspirato dalle rivolte scoppiate nel 183 1 a Modena ed a Bologna, nell' O de All'armi! All'armi! ha offerto dei tre colori un'interpretazione suggestiva che, pur essendo priva di riscontri documentali, per lungo tempo è stata accolta, se non dalla mente, dal cuore degli Italiani 5 :

"Dall'Alpi allo Stretto fratelli siam tutti/ Su i limiti schiusi, su i troni distrutti / piantiamo i comuni tre nostri color!/ Il verde, la speme tant'anni pasciuta;/ il rosso, la gioia d'averla compiuta; I il bianco, la fede fraterna d'amor" .

La reazione politica dell'Emilia all'invasione francese era stata molto vivace e Napoleone, deciso a dare gradualmente vita nell'I talia settentrionale ad un organi smo statale in grado di proteggere il fianco della repubblica francese e di costituire in poco tempo una base al suo potere personale da contrapporre al Direttorio, approvò le rivolte di Reggio e di Modena contro il regime estense ed incoraggiò gli approcci che i gove1ni provvisori di quelle città avevano stabilito con gli analoghi orga nismi sorti a F e rrara e d a Bologna dopo l'invasione francese degli Stati della Chiesa.

A Modena dal 16 al 18 ottobre 1796 si tenne un primo Congresso nel quale i d elegat i delle quattro città decisero di unirsi in una sola Repubblica, che fu stabilito di chiamare Cispadana, e di contribuire allo sforzo bellico francese contro l'impero d'Austria arruolando una Legione Italiana, forte di tremila volontari suddivi si in cinque coorti di seicento.

Il Congresso, particolare significativo, deliberò inoltre che ciascuna coorte avesse '1a sua bandiera a tre colori nazionali ita1iani ado1na degli emblemi della libertà" e che anche l'uniforme dei v olontari fosse dei colori "già amm ess i dai nostri confratelJi lombardi".

" Vds al riguardo quanto pubblicato da Vittorio Fiorini sulla Nuova Antolog ia alla fine dell'OtLocento (vol. LXVII (1897) pagg. 239-267 e 676-710).

' Ancora nel 1915 nel libro di lettura per i soldati Un anno di vita al reggimento, dovuto alla penna di Ettore Toschi maggiore nel 67° fanteria, come decimo ed ultimo comandamento del "Decalogo de l soldaLO" è scri.llo: "Rivolgi la mente alla tua bandiera. Essa esprime tutto quanto il Re e la Patria attendono: nel verde la speranza nel suo glorioso avvenire, nel bianco la fede n e' suoi figli; nel rosso l'amore di tutti verso di Lei".

Per la prima volta Italiani di due Stati diversi, e spesso in lotta tra loro, si dic hiaravano fratelli e proclamavano la loro volontà di far parte di un unico organis mo statuale! La grande importanza dell'evento fu efficacemente sottoli neata da Tommaso Casini e da Vittorio Fiorini che ne] 1895 , pubblicando per la prima volla gli Atti del Con gresso Modenese per la Federazione Cispadana, scrivevano: "Il Congresso di Modena fu il primo passo fatto dai nostri avi su lla via dell'unificazione nazionale. Ivi convennero ad affermarsi fratelli i rappresentanti di quattro nobili provincie, le quali nella loro s toria non avevano avuto più nulla di comune dopo i tempi di Federico Barbarossa; ed è si ngolare che in quel primo affratellamento il loro pensiero coITesse appunto alla Lega Lombarda, che significava tacilamente l'avversione agli stranieri; come non è senza un'alta significazione polilica l'appello che essi rivolsero , fosse pur sotto l ' impul so del Bonaparte, alle restanti popolazioni ilaliane, perché tutte si affrettassero a 1icongiungersi alla madre comune".

Al Congresso di Modena seguì, dal 27 dicembre 1796 al 9 gennaio 1 797 , il Congresso di Reggio Emilia che detl e completezza legale e cornice giuridica alle nobili aspirazioni dell'asse mblea modenese.

"Libertà Uguaglianza. Reggio, 27 dicembre 1796 ossia 7 Nevoso. Riuniti in Reg gio nel predetto giorno i deputati delle quattro popola~ìoni di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio si radunano nel luogo destinato alle ore undici antimeridiane"°, iniziano cos1 gli Atti del Congresso Cispadano che riuniva nel palazzo del Comune di Reggio Emilia 102 delegati , di cui 36 erano bolognesi, 24 ferraresi, 22 modenesi e 20 reggiani. Erano prese nti, inoltre, co me uditori i rappresentanti della Repubblica Transpadana. Nel corso della seduta inaugurale il delegato bolognese Vincenzo Brunetti presentò la mozione che avrebbe decretato la na scita ufficiale del primo Stato democratico unita1io italiano, proponendo "di convenire fin d 'ora nella massima di formare le quattro Popolazioni una Repubblica una ed indivisibile, dipendente però dalle condizioni, e dai modi da stabilirsi in appresso".

In un'atmosfera e di esultanza e di entusiasmo la proposta fu approvata all'unanimità, nacque così la Repubblica Cispadana.

Altra risoluzione significativa fu presa nella seduta de] 3 gennaio quando il Congresso adottò "per emblema della Repubblica un Turcasso con quattro frecce, attorniato dalla corona civica colla iscrizione Repubblica Cispadana una ed indivisibile. Tale sarà anche il sigiJlo della Repubblica".

Ma per quanto riguarda l'argomento di questo volume la seduta più importante del Congresso fu quella del 7 gennaio 1797, nella quale il delegato di Lugo di Romagna Giuseppe Compagnoni 7 propose, ed il Congresso approvò, "che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre colori Verde, Bianco e Rosso e che questi tre colori si usino anche nella Coc carda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti".

Villoria Fiorini, Gli atti del Congresso Cispadano nella città di Reggio (27 dicembre 1796 9 gennaio 1797), Roma, 1897.

Giuseppe Compagnoni (1754-1833) per la sua cultura giuridica offrì al congresso un rilevante contributo di pensiero e fu il proponente di numero se deliberazioni di grande importanza. Nella sua ampia produzione letteraria e giuridica un posto di rilievo spetta agli Elernenti di dirillo cosrituzio11ale democratico, ossia principi di giuspubblico universale, nei quali vengono fissali i principi statutari di quello che oggi si chiama diritto costituzionale, per la prima volta distinto dal giusnaturalismo o diritto cli natura nel quale era sempre stato compreso.

Tavola V Bandiera del Rovatti.

Tavola V Bandiera del Rovatti.

Questa deliberazione del Congresso di Reggio è l'atto di nascita della Bandiera italiana in quanto per la prima volta il Tricolore è adottato come bandiera di Stato.

SulJ'esatta foggia del tricolore cispadano, soprattutto per quanto riguardava lo stemma centrale, le incertezze ed i dubbi sono stati molti, anche perché gli Atti del Congresso ci sono pervenuti senza alcun disegno.

Il sacerdote modenese Antonio Ro va tti nella sua diligente e puntuale Cronaca Modonese dell'anno 1797 vecchio stile e 1 ° della Repubblica Cispadana registrò la parata militare della Guardia Civica Modon ese del 12 febbraio 1797 e ne disegnò la bandiera, così descritta dal Ghisi: "L'asta è fittamente tricolorata a spirale coi colori italiani e termina con una lancia dorata da cui pendono tre cordoni con fiocch i, uno bianco, uno rosso ed uno verde. Il drappo s i compone di tre teli orizzontali : quello rosso, che è il primo in alto presso la lancia, porta in lettere d 'oro l'iscrizione:

Il telo bianco presenta nel mezzo il turcasso rosso orlato d'oro con quattro frecce, accerchiato da un serto verde, metà d'alloro e metà di quercia, ed ai fianchi le sigle in oro: R.C. , evidentemente "R ep ubblica Cispadana" . Il telo verde porta in lettere d'oro la scritta:

Anche il Fiorini ritenne che la bandiera disegnata dal Rovatti, d e purata dalle scritte, fosse quella ufficiale della Repubblica Cispadana, ma le approfondite e sagaci ricerche condotte da Ugo Bellocchi 8 negli anni sessanta di questo secolo hanno finalmente chiarito ogni dubbio ed hanno permesso di ricostruire con esattezza la veridi ca roggia della prima bandiera italiana di Stato.

Il drappo si componeva di tre teJi orizzontali, quello rosso in alto, quello bianco al centro e quello verde in basso, come nella bandiera della Guardia Civica Modonese disegnata dal Rovatti, la differenza è nello stemma dello Stato collocato al centro del telo bianco. Scrive il B ellocchi: ' Tarma della Repubblica Cispadana è racchiusa in un ovale che contiene, a s ua volta, la corona civica rappresentata dal le tradizionali fronde di alloro. Più al centro, un turcasso, a forma cU cono capovollo , con il vertice affondato in un trofeo composto di lanc e, di un fascio littorio, di due bandiere e di un cannone, ospita quattro frecce. Alla base del turcasso, un tamburo militare; ai lati le lettere RC (Repubblica Cispadana)" 9 •

Ci siamo dilungati, con molta pignoleria, forse troppa, sulle caratteristiche morfologiche della bandiera della R ep ubblica Cispadana, primo nucleo di uno Stato italiano a struttura unitaria e democratica, per un doveroso scn1polo di pre cisione . P er ravvivare l'interesse del lettore , il commento sull'importanza storica e politica dell'evento sarà pertanto affidato alla robusta arte oratoria di Giosuè Carducci, del qual e si riporta integralmente il discorso celebrativo Per il Tri colore, pro

' Ugo Bellocchi, li primo Tricolore. Reggio Emilia 7 gennaio I 797, R eggio Emilia, 1963.

• Ugo Bellocchi, la storia d' Italia na,rnta dal tricolore, 1796-1986, Reggio Emilia, Società Emiliana Editoriale, 1985, vol. 1, pag. l 16.

nunciato a Reggio Emilia il 7 gennaio 1897 in occasione del primo compleanno centenario de]]a nostra Bandiera: "Popolo di Reggio , Cittadini d'ItaHa, ciò che noi facciamo ora, ciò che da cotesta lapide si commemora, è più che un fatto. Noi celebriamo, o fratelli, il natale della patria. Se la patria fosse anche a noi quello che era ai magnanimi antichi, c ioè la suprema religione del cuore, dell'intelletto, della volontà; qui, come nelle so lennità di Atene e d'Olimpia, qui, come nelle ferie laziali, sorgerebbe, vampeggiante di purissimo fuoco, l 'altare della pania; e un Pindaro nuovo vi condurrebbe intorno i candidi cori dei giovani e delle fanciulle cantanti le origini, e davanti sorgerebbe un altro Erodoto leggendo al popolo ragunato l e istorie, e il feciale chiamerebbe a gran voce i nomi dell e città sorelle e giurate. Chiamerebbe te, o umbra ed etrusca Bologna, madre del diritto; e te Modena romana, madre della storia, e te epica Ferrara, ultima nata di connubii veneti e celti e longobardi s u la mitica riviera del Po E alle venienti ap1irebbe le braccia Reggio animosa e leggiadra, questa figlia del console M. Emilio L ep ido, e madre a Ludovico Ariosto, tutta lieta della sua lode moderna; ché "città animatrice d'Italia" la salutò Ugo Foscolo, e dal seno di lei canta il poeta d ella Mascheroniana

favilla scoppiò donde primiero

Di nostra libertà corse il baleno.

Ma i tempi sono oggimai sconsolati di bellezza e d'idealità: direbbesi che manchi nelle generazioni crescenti la coscienza nazionale, da poi che troppo i reggitori hanno mostrato di non curare la nazionale educazione. I volgh i affollantisi intorno ai baccani e agli scandali, dirò così officiali, dimenticano, anzi ignorano , i gior ni delle glorie; nomi e fatti dimenticano della grande istoria recente, mercé dei quali essi divennero, o dove va no divenire , un popolo: ignora il popolo e trascura, o solo se ne ricordano per loro interessi i partiti.

Tanto più siano grazie a t e, o nobile Reggio, che nell'oblio d'Italia commemori come nella sala di questo palazzo di città, or sono cent'anni, il 7 gennaio 1797 , fu decretato nazionale lo stendardo d ei tre colori . Risuonano ancora nell'austerità della storia a vostro onore, o cittadini, le parole che di poi due giorni il Congresso Cispadano mandava da queste mura al popolo di Reggio: "Il vostro zelo per la causa della libertà fu eguale al vostro amore per il buon ordine. Sapranno i popoli di Modena, di Ferrara, di Bologna qual sia il popolo di Reggio, giusto, energico, genero so; e si animeranno ad emularvi nella carriera della gloria e della virtù. L'epoca della nostra Repubblica ebbe il principio fa queste mura; e quest'epoca luminosa sarà uno de' più bei mo men ti della città di Reggio".

Il presidente del Congresso Cispadano dicea vero.

L'Assemblea costituente delle quattro città segnò infatti il primo passo da un confuso vagheggiamento di confederazioni al proposito dell'unità statuale, che fu il nòccio]o dell'Unità nazionale . Qu elle città che fin allora s'erano riscontrate solo su campi di battaglia con la spada calante a ferire, con l'ira scoppiante a maledire; che fino in una dissonanza d'accento tra ' fraterni dialetti cercavano la barriera immortale della division e e dell'odio; che fino inventarono un modo nuovo di poesia p er oltraggiarsi; quelle città si erano pur una volta trovate a gittarsi l'una d e ll e braccia dell'altra , acclamando la Repubblica una e indivisibile.

Quale spirito di Dio scese dunque in cotesta sala a illuminare le menti, a rivelare tutta insi e me la visione del passato e dell ' awenire, Roma che fu la grande , Ital ia che sarà la buona? Certo l' antico ed eterno spirito di nostra gente, che dalla fusione confluito delle varie italiche stirpi fu accolto e dato in custodia della Vesta romana dal cuore di Gracco e dal genio di Cesare , ora commosso dall'aura de' tempi nuovi scendeva in fiamme d'amore su i capi dei deputati cispadani, e di essi usciti di recente dalle anticamere e dalle segreterie de' legati e dei duchi faceva uomini pratici del reggimento libero, cittadini osservanti del giusto e dell'equo, legi slatori prudenti per il presente, divinatori dell'avvenire.

E già a Roma, a Roma, sì come a termine fisso del movimento iniziato, era volata nei discorsi e nei canti la fantasia patriottica; ma il senno ed i l cuore mirò da presso il nemico eterno nel falso impero romano germanico, instrumento d'infor me despotismo alle mani di casa d'Austria, sicchè prima a quei giorni ris u onò in Reggio la non mai fin allora cantata in Italia reminiscenza della lega lombarda e di Legnano; sicché impaziente ormai d'opere la gioventù affrettò in Montechiaru golo le prove di una vendetta di Gavinana. Per ciò tutto, R eggio fu degna che da queste mura si elevasse e prima sventolasse in questa piazza, segnacolo dell'unico stato e della innovata libertà, la bella la pura la santa bandiera dei tre co lori.

Sii benedetta! benedetta nell'immacolata ori gine, benedetta nella via di prove e di sventure per cui immacolata ancora procedesti, benedetta nella battaglia e nella vittoria, ora e sempre, nei secoli! Non rampare di aquile e leoni, non sormontare di belve rapaci, nel santo vessillo; ma i colori della nostra primavera e del nostro paese, dal Cenisio all'Etna; le nevi delle alpi, l'aprile delle valli, le fiamme dei vulcani. E sùbito quei colori parlarono alle anime generose e gentil i, con le ispirazioni e gli effetti delle virtù onde la patria sta e si augusta; il bianco, la fede serena alle idee che fanno divina l'anima nella costanza dei savi; il verde, la perpetua rifioritura della speranza a frutto di bene nella gioventù de' poeti; il rosso, la passione ed il sangue dei martiri e degli eroi. E sùbito il popolo cantò alla sua bandiera ch'ella era la più bella di tutte e che sempre voleva lei e con lei la libertà: ond'è che ell a, come là dice la scritta, Piena di fati mosse alla gloria del Campidoglio .

Noi che l'adorammo ascendente in Campidoglio, noi negli anni della fanciul lezza avevamo imparato ad amarla e ad aspettarla dai grandi cuori degli avi e dei padri che ci narravano le cose oscure ed alte preparate, Lentate, patite, su le quali tu splendevi in idea, più che speranza, più che promessa, come un'aureola di ciel o a' rnorienti e a' morituri, o santo tricolore E quando tu in effetto ricomparisti a balenare su la tempesta del portentoso Qua rantotto i nostri cuori a1la tua vista balzarono di vita novella: ti riconoscemmo: eri l'irid e mandata da Dio a segnare la sua pace co l popolo che discendeva da Roma, a segnare la fine del lungo obbrobrio e de] triste servaggio d'Italia. Ora la generazione che sta per isparire dal combattuto e trionfato campo del Risorgimento, la generazione che fece l'Unità, te, o sacro segno di gloria, o bandiera di Mazzini d i Garibaldi di Vittorio Emanuele, te commette alla generazione che l'unità deve compiere, che dee coronare d'idea e di forza la patria risorta.

O giovani, contemplaste mai con la visione dell'anima questa bandiera, quando ella dal Campidoglio riguarda i colli e il piano fatale onde Ro ma discese e lanciossi alla vittoria e all'incivilimento del mondo? o quando dalle antenne di San Marco spazia sul mare che fu nostro e par che spii nell'oriente i regni della commerciante e guerreggiante Venezia? o quando dal Palazzo de' P iori saluta i clivi a

cui Dante saliva poetando, da cui Michelangelo scendeva creando, su cui Galileo sancì la conquista dei cieli? Se una favilla vi resti ancora nel sangue dei vostri padri del Quarantotto e del Sessanta, non vi pare che su i monumenti della gloria ve tusta questo vessillo della patria esulti più bello e diffonda più lieto i colori della sua gioventù? Si direbbe che gli spiriti antichi raccoltigli intorno lo empiano ed inanimino dei loro sospiri, rallegrando ne' suoi colori e ritemperando in nuovi sens i di vita e di speranza l'austerità della morte e la maestà delle memoria.

O giovani, l'Italia non può e non vuol essere l'impero di Roma, se bene l'età della violenza non è 6nita pe' validi: oh quale orgoglio umano oserebbe mirare tant'alto? Ma nè anche ha da essere la nazione cortigiana del rinascimento, alla mercé di tutti: quale viltà comporterebbe di dar sollazzo delle nostre ciance agli stranieri per ricambio di battiture e di stragi? Se l'Italia avesse a durar tuttavia come un museo o un conservatorio di musica o una villeggiatura per l'Europa oziosa, o al più aspirasse a divenire un mercato dove i fortunati vendessero dieci ciò che hanno arraffato per tre; oh per Dio non importava far le cinque giornate e ripigl iare a baionetta in canna sette volte la vetta di San Martino, e meglio era non turbare la sacra quiete delle ruine di Roma con la tromba di Garibaldi sul Gianicolo o con la cannonata del re a Porta P ia. L'Italia è risorta nel mondo per sé e per il mondo: ella, per vivere, deve avere idee e forze sue, deve esplicare un officio suo civile ed umano, un'espansione morale e politica. Tornate, o giovani, alla scienza e alla coscienza de' padri, e riponetevi in cuore quello che fu il sentimento il vòto il proposito di quei vecchi grandi che han fallo la patria: L1talia avanti tutto! L'Italia sopra tutto!»

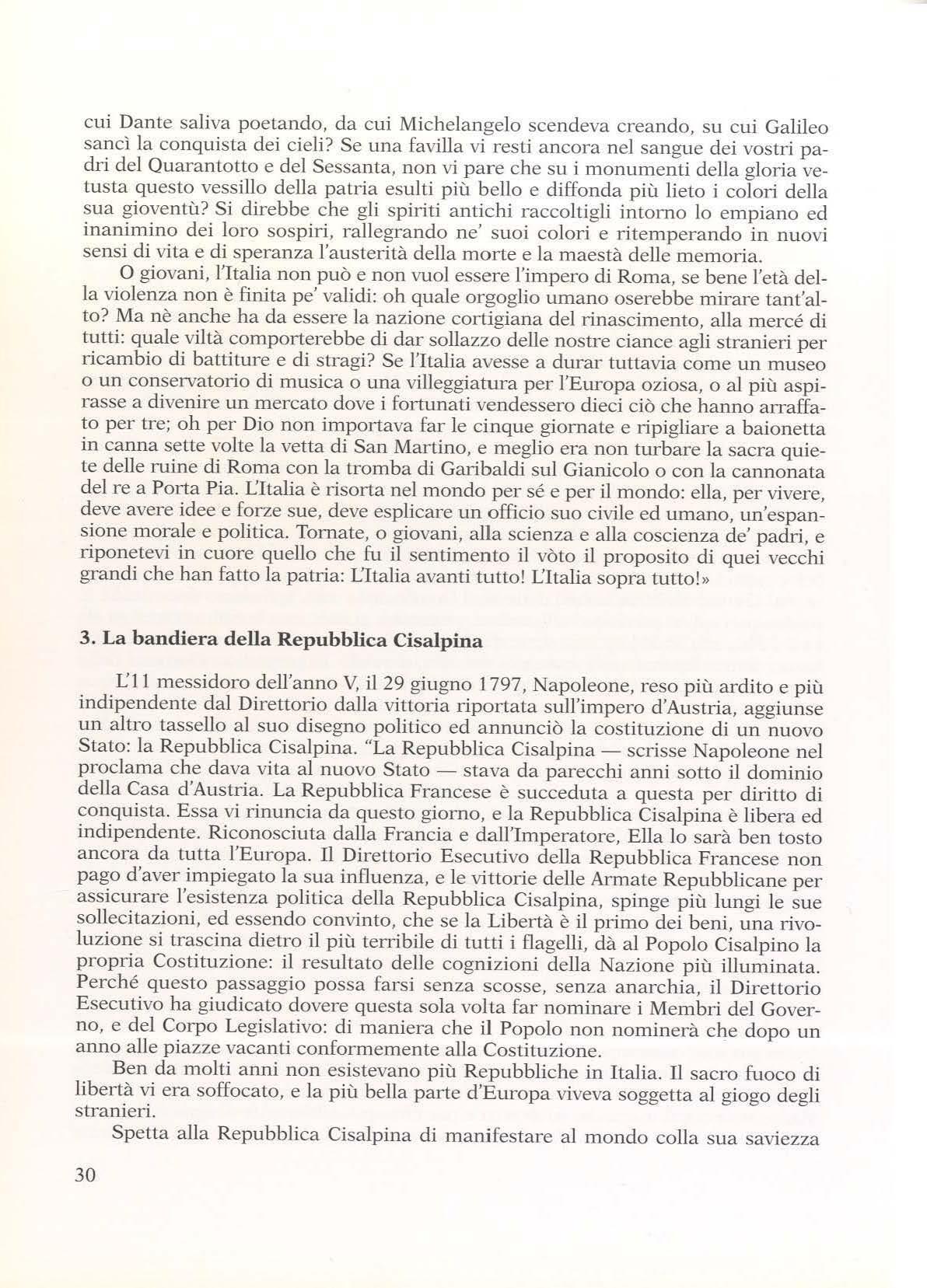

L'J l messidoro dell'anno V, il 29 giugno 1797, Napoleone, reso più ardito e più indipendente dal Direttorio dalla vittotia riportata sull'impero d'Austria, aggiunse un altro tassello al suo disegno politico ed annunciò la costituzione di un nuovo Stato: la Repubblica Cisalpina. "La Repubblica Cisalpina scrisse Napoleone nel proclama che dava vita al nuovo Stato stava da parecchi anni sotto il dominio della Casa d'Austria. La Repubblica Francese è succeduta a questa per diritto di conquista Essa vi rinuncia da questo giorno, e la Repubblica Cisalpina è libera ed indipendente. Riconosciuta dalla Francia e daU'Irnperatore, Ella lo sarà ben tosto ancora da tutta l'Europa . Il Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese non pago d'aver in1piegato la sua influenza, e le vittorie delle Armate Repubblicane per assicurare l'esistenza politica della Repubblica Cisalpina, spinge più lungi le sue sollecitazioni, ed essendo convinto, che se la Libertà è il primo dei beni, una rivoluzione sj trascina dietro il più terribile di tutti i flagelli, dà al Popol o Cisalpin.o la propria Costituzione : il resultato delle cognizioni della Nazione più illuminata . Perché questo passaggio possa farsi senza scosse, senza anarchia, il Direttorio Esecutivo ha giudicato dovere questa sola volta far nominare i Membri del Governo, e del Corpo Legislativo: di maniera che il Popolo non nominerà che dopo un anno alle piazze vacanti conformemente alfa Costituzione.

Ben da molti anni non esistevano più Repubbliche in Italia. Il sacro fuoco di libertà vi era soffocato, e la più bella parte d'Europa viveva soggetta al giogo degli stranieri

Spetta alla Repubblica Cisalpina di manifestare al mondo colla sua saviezza

Tavola VI Tricolore cisalpino.

Tavola VI Tricolore cisalpino.

Tavola VII a) Tricolore Repubblica Romana.

Tavola VII a) Tricolore Repubblica Romana.

Tavola VII b) Tricolore Repubblica Partenopea.

Tavola VII b) Tricolore Repubblica Partenopea.

ed energ ia , e colla buona organizzazione delle sue Armate, che l'Italia moderna non ha degenerato, e ch'Essa è degna ancora della Lib ertà".

La Cisalpina quindi, secondo le intenzioni di Napoleone, doveva avere leggi francesi, essere governata da elementi ligi ai suoi vole1i e, soprattutto, contribuire a rafforzare l'esercito francese con nuovi corpi di truppe.

Tutlavia la R ep ubblica Cisalpina, comprendendo il t errit01io delle Repubbliche Transpadana e Cispadana, l e province già venete di Be rgamo, Brescia e Rovigo, parte della Valtellina, il ducato di Massa, il principato di Carrara e la Romagna, rappresentò con i suoi tre milioni e mezzo di abitanti l'embrione della futura nazione italiana ed anche la sua bandiera anticipò la foggia dell'attuale bandiera italiana.

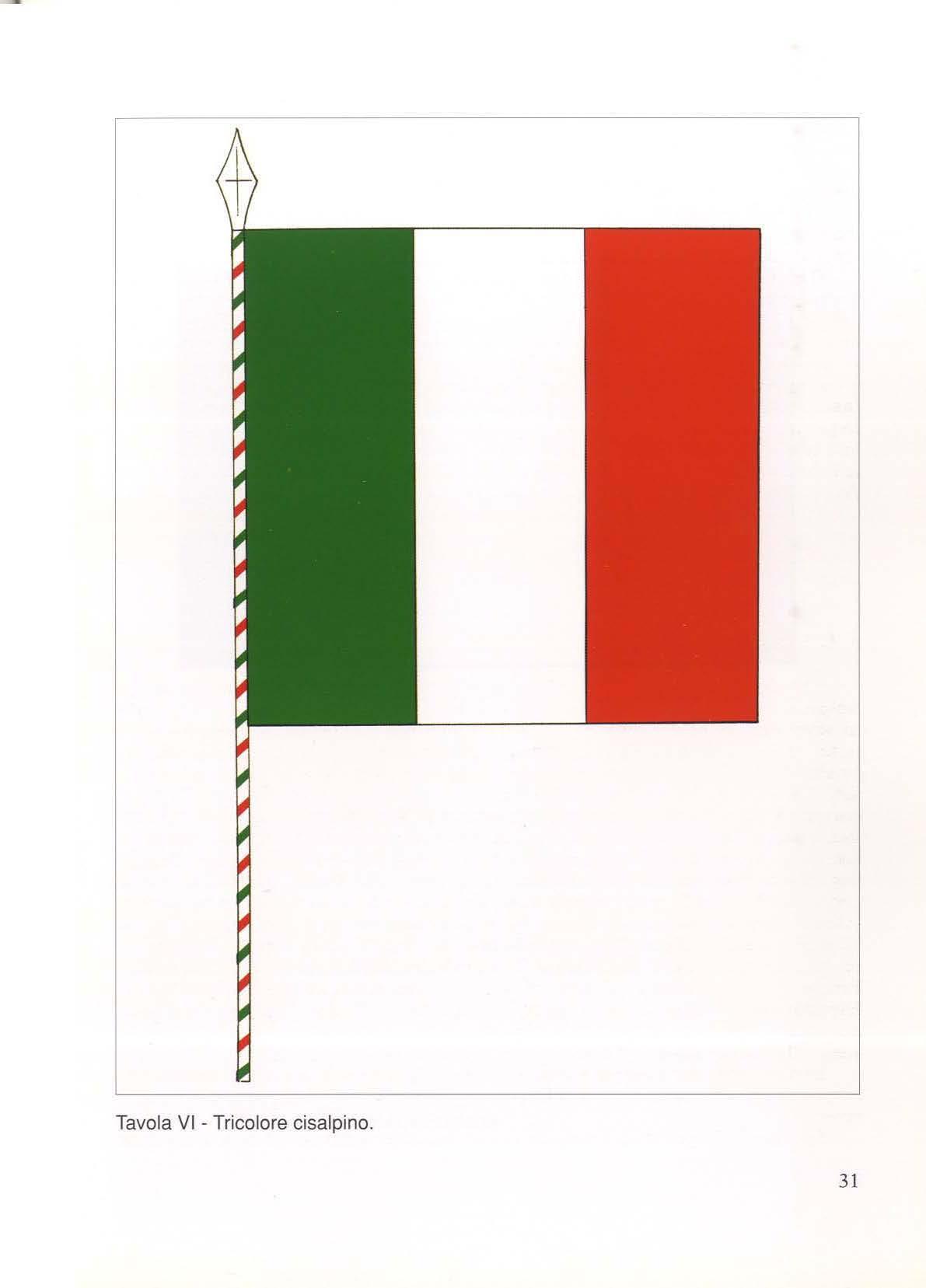

Il 22 fiorHe dell'anno VI (11 maggio 1798 ), infatti, il Gran Consiglio della Repubblica Cisalpina dovendo definire la bandiera dello Stato "per uso della naviga z ion e, che per ogni altro pubblico segnale", deliberò finalmente : "w. Bandiera della Nazione Cisalpina è formata di tre bande parallele all'asta, la prossima all'asta verde, la successiva bianca, la terza rossa. L'Asta è similmente tricolorata a spirale, colla punta bianca".

Deliberazione importante e p er nulla scontata perché anche tra gli elementi riformatori più aperti alle nuove id ee i pareri non erano sempre concord i ed il particolarismo politico riaffiorava spesso sotto la pati na di una improvvisata ed imposta unità.

Nello stesso periodo altri Stati italiani , anch'essi nati all'ombra delJe baionette francesi, adottarono infatti bandiere nazionali di colori diversi: la Repubblica R o mana, in vita dal 15 febbraio 1798 al 29 settembre 1799, un t1icolore nero, bianco e rosso e la Repubblica Partenopea nella sua ancor più breve esistenza ( 22 gennaio 19 giugno 1799) ebbe si una "bandiera tricolore nazionale" ma blu, gialla e rossa .

La Repubblica Cisalpina, momentaneamente travolta dagli eserciti austro-russi, risorse dopo Marengo, ingrandita con la provincia di Novara e con quel1a di Verona fino all'Adige, e continuò a rappresentare un polo di riferimento per l'emer gente sentimento unitario che, sia pure con molti distinguo e con molte esitazioni, cominciava a fermentare n e ll'animo degli italiani.

Nel 1802 la R epubblica Cisalpina camb i ò finalmente nome, di ve nn e la R epu bblica Italiana con Napoleone P residente e Francesco M e l zi d'Eril Vice- P residente

Il clima politica n el frattempo era mutato, Napoleone non era più un cittadino genera le ma il P rimo Consol e e tutto doveva rientrare nell'alveo dell'ordine e della tradizione, dimenticando "gli eccessi della Rivoluzione" ed annacquando i principi dell'89.

Dopo l'abbandono del calendario rivoluzionario con conseguente ripristino di quello gregoriano (17 febbraio 1802), fu modificata la foggia della bandiera nazio nale. Il tri colore a bande verticali ricordava troppo l'origine rivoluzionaria e popolare dello Stato , il 20 agosto 1802 il Governo della Repubblica italiana deliberò la foggia de11a nuova bandiera: "un quadrato a fondo rosso, in cui è inserito un rombo a fondo bianco, contenente un altro quadrato a fondo verde".

P er rispetlo della verità occorre dire che il Melzi d'Eril avrebbe voluto elimin are il colore verde, mantenuto "per l'intervento di Napoleone e per le pressioni di forze morali massonico-democratiche", afferma ancora Fausto Nicolini.

Nel 1805 la R ep ubblica Italiana si trasformò nel R egno d'Italia, ingrandita con

Venezia e con il Tirolo. La bandiera del nuovo Regno non cambiò, almeno ufficialmente, perché ]e bandiere dei reparti del Regno d'Italia, infatti, erano di foggia diversa. Il rosso ed il verde erano disposti a triangolo attorno ad un rombo bianco che recava al centro un'aquila napoleonica di colore giallo. I.:asta, inoltre, era sormontata: da un'aquila di bronzo dorato se ]a bandiera era in dotazione ad un reparto della Guardia Reale, dal leone di San Marco se la bandiera era in dotazione ad un reparto di fanteria.

Un'ultima considerazione a chiusura del capilolo dedicato alle origini della bandiera italiana.

Se è vero che nella foggia e nei colori il tricolore italiano rivela una precisa derivazione da quello francese -e nelle pagine precedenti gli effetti della rivoluzione francese sulla società italiana dell'epoca non sono stati certo taciuti è anche vero che i giacobini italiani, ideatori del tricolore italiano, non furono soltanto amorfi esecutori delle volontà napoleoniche e pedissequi ripetitori di un verbo politico e sociale straniero.

Eredi spirituali del pensiero di Gaetano Filangieri e di Cesare Beccaria, i giacobini italiani furono in molte circostanze capaci di elaborare una autonoma proposta di riforme politiche, sociali ed economiche idonee allo sviluppo della società italiana e seppero inserire a pieno titolo nel nuovo clima ClÙturale europeo una nuova Italia, di cui il tricolore verde-bianco-rosso fu il simbolo.

Deve quindi essere condiviso il sereno e meditato giudizio di Benedetto Croce sui giacobini italiani:

« uniti coi loro fratelli di tutta Italia, trapiantarono in Italia l'ideale della libertà secondo i tempi nuovi, come governo della classe colta e capace, intellettualmente ed economicamente operosa, per mezzo delle assemblee legislative, uscenti da più o meno larghe elezioni popolari; e, nell'atto stesso, abbatterono le barriere che tenevano separate le varie regioni d'Italia, specialmente la meridionale dalla settenlrionale, e formarono il comune sentimento della nazionalità italiana, fondandola non più, come pri1na, sulla comune lingua e letteratura e sulle comuni memori.e di Roma, ma sopra un sentimento politico comune. Due ideali, dei quali il primo ora, dopo oltre un secolo che ha operato, si dice che sia invecchiato e da sostituire, e io non so cosa pensare di siffatti giudizi e delle congiunte aspettazioni, ma il secondo, per lo meno, è ancora vivo e forte Le supe1fi.ciali teorie di quei patrioti, la loro candida credenza nella nazione redentrice (la Francia, che di nuovo si presentava all'Italia e al mondo come quella della politica "generosa"), i loro errori di calcolo, la fanciullaggine di certi loro atti, i tentennamenti e le debolezze di alcuni tra loro, tutti questi aspetti negativi, sui quali si suole troppo insistere, sono un nulla a paragone dell'opera effettiva che con la loro fede veramente generosa essi compierono. Quando io ripenso a quei calabresi ed abruzzesi, basilicatesi e pugliesi, e napoletani di Napoli, che agitavano ardenti problemi politici nei giornali repubblicani della Cisal pina e in opuscoli e fogli volanti, che entravano nelle legioni italiane allora formate, che prendevano servizio presso i francesi o presso i nuovi governi democratici, e quando leggo i documenti delle relazioni e amicizie che essi allora legarono con lombardi e piemontesi e liguri e veneti, dico tra me: Ecco la nascita dell'Italia moderna, della nuova Italia, dell'Italia nostra».

Tavola VIII b) Bandiera del Regno d ' Italia.

Tavola VIII b) Bandiera del Regno d ' Italia.

Ne] 1815 cadde con Napoleone anche l'ordine politico esistente nella penisola. "Sfasciatosi il Regno d'Italia che aveva raccolto in unità gran parte della prosperosa valle padana, g ià divisa fra cinque o sei padroni; discio]to l'esercito italico che, a giudizio anche di contemporanei e stranieri, era stato "il più grande awenimento storico della penisola negli ultimi secoli, l'inizio per l'Italia di un'era nuova" gli Italiani rientravano tutti nei quadri dei vecchi Governi restaurati, ma nel tempo stesso si mettevano al lavoro per creare, da sé, lo S tato nazionale". Così Gioacchino Volpe nella prima pagina della sua magistrale ltalia Moderna ' .

Ed anche il Pi eri iniziò la sua Storia militare del R isorgimento ricordando l'esperienza napoleonica: "Napoleone mai aveva voluto l'unità d'Italia, ma sotto il regime napoleonico l'Italia aveva pur ritrovato, dopo tanti secoli, una parvenza d'unità. All'infuori infatti della Sardegna , terra ospitale dei profughi re savoiardi, e della Sicilia, asilo dei Borboni e presidiata, insieme a Malta, dalla Gran B retagna, tutta l'Italia era francese e divisa in sole tre parti :

1) le province annesse alla Francia (Piemonte, Ligmia, Toscana, Umbria e Lazio), alle quali si potevano aggiungere le terre italiane facenti parte delle province illiriche, vera marca di frontiera del rinnovato impero di Carlo Magno (Gorizia, Trieste, fium e e la Dalma zia); 2) il Regno italico, unilo per unione personale all'imperatore dei Francesi e governato dal vicerè suo figliastro (Lombardia con Alessandria, Novara e la Valtellina, Veneto, Trentino, A1to Adige fin poco sopra Bolzano e Merano, Mod ena, Lega zioni e Marche); 3) il regno di Napoli dato al cognato di Napoleone, Gioacchino Murat.

E , in realtà, anche le parti in cui risultava divisa l'Italia erano fra loro ben poco separate; lo stesso sistema amministrativo: unità legislativa, uguag]ianza di tut ti i cittadini davanti alla Legge, libertà privata, libertà di coscienza in questioni religiose, secolarizzazione dei beni ecclesiastici; quesle caratteristiche del regime francese erano comuni alle varie parti d'Italia e indubbiamente avevano preparato il terreno all'unità politica vera e propria" 2 •

Certo il terreno era stato preparato, ma molto tuttavia era necessario fare. Citando a n cora il Volpe: "Il Risorgimento è una conquista de g li Italiani su se stessi, prima ancora che non sug] i stranieri Nulla di più falso di quella immagine oleografica, antica ma 1irnessa in grande circolazione gli ultimi tempi come d e bba essere ragione di vanto per noi, di un'Italia sempre, da secoli, fissa al pensiero dell'unità, fremente di spirito di indip endenza, ma sempre tenuta ferma, a dispetto di ogni suo diritto, dalle sue catene .

Si ebbero, su quella faticosa strada, tappe successive: ognuna più spedita e si cura di quella precedente" 3

•

1 Gioacchino Volpe , Italia modenza /815-1915 , voli. 3 , Firenze, Sansoni, 1946-1952.

2 Piero Pie1i, Storia militare del Risorgimento Guerre e insurrezioni, T orino, Einaudi, 1962, pag. 5.

' Gio acchino Volpe, op. cil., pag. 5.

La prima tappa fu coslituita dai moti carbonari di Napoli e di To1ino nel biennio 1820-1821, moti tendenti, soprattutto a Napoli, ad ollenere dai legittimi sovrani una costituzione, quella promulgata a Cadice dagli in sorti spagnoli ed accettata obtorto collo da re Ferdinando VIII , e non certo l'unità d'Italia. Ed il tricolore innalzato dai tenenti Morelli e Silvati a No la il 1° luglio 1820 fu, infatti, quello carbonaro, nero-rosso-turchino. La rivolta di Palermo, in disaccordo con Napoli ma anche con Messina e con Catania, dimostrò poi come il concctlo di It alia unita fosse ancora prematuro.

Anche nel Piemonte sabaudo l'obiettivo fu soprattutto la costituzione spagnola, so lo in seconda istanza la liberazione della Lombardia dall'oppressione austriaca. rl Pi eri afferma che sulla cittadella di Torin o i rivoltosi innal zaro no il tricolore carbo naro m entre su quella di Alessandria sventolava i l tricolore italian o verdebianco-rosso4, ma la notizia non appare certa. Il 1O marzo 1821 il colonnello Guglielmo Ansaldi della brigata Savoia, Presidente della "Giunta Provinciale Provvisoria di Governo", autonominatasi ad Alessandria', emanò il seguente proclama che rivendica infatti, innanzitutto, le libertà politiche;

"Cittadini!

Lo stendardo del dispotismo è per sempre curvato a terra tra noi. La Patria, che ha gemuto fi n ora sotto il peso di ob brobriose catene, respira finalmente l'aure soavi di fraternità e di pace.

Cittadini! l'ora dell'italiana indip endenza è suonata . La Co stituz ion e di Spagna che n e ll a notta del 9 cli questo mese è stata proclamata e giurata dal Reggimento Drago ni del Re, dalla Brigata di Genova, e dai Federati italiani, sarà l'unico statuto d'Italia, mercè di cui il R e, ed il Popolo uniti coi più san ti legami formeranno una so la famiglia.

Cittadini! n o n più ereditarie, o figlie dell'arbitrio, ma elettive saranno le dignità; non avrà in esse preminenza che il merito solo, e so lo nelle Leggi risiederà tulla la potenza dello Stato. Qu esto nuovo Codi ce di Patti Sociali, basato su lla Re li gione de' Padri nostri, sarà mallevadore alla Patria della di l ei interna sicurezza, e servirà di barriera imm ensa e stabile contro qualunque temerario tentativo di Straniere Falangi.

Cittadini! non la scia tevi traviare dai pochi sediz iosi nemici della pubblicità felicità, allontanale dal vostro cuore ogni sent im ento di ve ndetta , e gridate viva il R e, viva la Costituzione di Spagna, viva l'Italia".

Nessun proposito di guerra all'Austria per liberare il Lombardo-Veneto dunque, so llanto propositi di difesa.

Ll 1 marzo la Giunta poi emanò un prowedimento nel quale traspare Ja preoccupazione per un possibile intervento austriaco, del resto già in atto nel apoletano, tanto da decretare per J'esercito la som mini strazione di razioni di guerra:

"Considerando che coll'inalberare lo Ste nd ardo dell'Indipendenza la Nazione si è posta in stato di guerra contro l'Austria, e che essendo in questa att itudin e ostile i prodi che la difendono hanno diritto al trattamento delle genti di g uerra che trovansi in campagna, [la Giunta] ha decretato, e decreta quanto segue.

4 Piero Picri, op. cii., pag. 94.

' Gli altri membri della Giunta erano i capitani Barnnis e Palma, il tenente Bianco di Saint Jorioz, gli avvocati Liuzzi e Dossena, il medico Rattazzi ed il commerciante Appiani.

L'Esercito Italiano è costituito sul piede di guerra: e quindi da l giorno d'oggi in poi gli saranno somministrali li viveri di campagna".

Ancora difesa quindi di quanto è stato conseguito, non certo propositi di invasione dei domini austriaci! Anche l'affermazione che l'esercito si c hiama italiano e che è stato innalzato lo stendardo dell'indipendenza nazionale non deve trarre in inganno, si trattava infatti di reminiscenze napoleoniche che, tuttavia, hanno forse fatto erroneamen l e supporre al Pieri che il tricolore degli insorti di Alessandria fosse quello nazionale.

In realtà, come è scritto anche in un opuscolo cel ebrativo, pubblicato da] Comune di Alessandria il 10 marzo 1991 nel 170° anniversario dei moti e cw·ato da Giulio Massobrio, tutti i Lestimoni dei fatti del marzo 1821 ham10 lasciato testimonianze dell'esposizione del tricolore sulla cittadella occupata dai Dra gon i del Re la notte tra il 9 e iJ 10 marzo , ma non es ist e alcun accordo fra loro sui colori e sulla foggia della bandiera stessa.

Santorre di Santarosa, che peraltro la notte in questione non era in Alessandria, la descrive rossa, ver de e blue, il Beauchamp afferma invece che anche la bandiera alessandrina fosse nera, rossa e blue come quella innalzata a Tori no. Altre testimonianze, afferma sempre l 'op u scolo ci tato , sono altrettanto contraddittorie, se non ben più vaghe. "In ogni caso, certamente, il tricolore alessandrino non era quello, verde, bianco e rosso , che nel 1848 fu adottato dal R e gno di Sardegna e che si richiamava idealmente alla bandiera della Repubblica Cisalpina".

Come è noto la rivoluzione piemontese del 1821 durò soltanto un mese, soffo cata, come quella napoletana, dalle baionette austriache tra l'indifferenza popolare e l'ostili tà dell'alta gerarchia ecclesiastica. Il movimento democratico, a Torino come a Napoli, aveva evidenziato tutti i propri limiti ; molta strada doveva ancora essere percorsa per giungere alla rea lizzazione dell'unità nazionale in un quadro di lib ertà costituzionale, tuttavia, a differenza di quanto era accaduto tra la fine del S ettecento e l'inizio dell'Ottocento, la borghesia aveva dimostralo di saper prendere l'iniziativa del rinnovamento politico e sociale senza bisogno del soste gno di un esercito straniero. L'intervento repressivo austriaco contribuì, inoltre, non poco a diffondere il convincimento, almeno nel1e classi più colte, che la libertà non potesse essere disgiunta dall'indipendenza.

Nel luglio del 1830 la sollevazione del popolo parigino costrinse Carlo X a cedere iJ trono a Luigi Filippo d'Orleans, candidato della borghesia liberale guidata dal Thi.ers.

Le ripercussioni delJ'avvenimento in Europa furono notevoli, nell'agosto scoppiò la rivoluzione a Bruxel1es e nel novembre a Varsavia. La Francia, pro clamando il principio del non intervento, iiuscì a far riconoscere alle Grandi Potenze la secessione de] B elgio dall'Olanda, suscitando grande entusiasmo in Italia. Nel feb braio del 1831 scoppiò l'insurrezione a Modena, Reggio, Parma, Bo logna, Ancona. I1 duca di Modena dovette rifugiarsi a Mantova, la duchessa di Parma a Piacen za, i cardinah legati a Roma. L'insurrezione tuttavia, senza un v alido organismo direttivo che indirizzasse e coordinasse gli sforzi particolari di

ciascuna provincia e senza uomini di governo capaci ed esperti, fu facilmente soffocata dalle truppe austriache comandate dal Frimont, lo stesso generale che aveva sconfitto le truppe costituzionali napoletane nel 1821, nonostanle la valorosa resistenza opposta daj patrioti a Novi Modenese il 5 marzo e tra Sant'Arcangelo e Rimini il 25. La Francia di Luigi Filippo, infatti, soddisfatta dal successo ottenuto per il Belgio, aveva rinunciato al principio del non intervento per il caso italiano e l'Austria aveva subito ripreso il suo ruolo di zelante custode dell'assolutismo e di intransigente garante dell'assetto politico stabilito dal Congresso di Vienna.

Ma se i risultati raggiunti dalle insurrezioni furono modesti sul piano militare, furono notevoli sul piano politico. In tutte le sommosse il tricolore innalzato dai rivoltosi fu quello nazional e verde, bianco e rosso e la partecipazione ai moti dei ceti popolari fu, per la prima volta, di una notevole consistenza. E che il tricolore rappresentasse ormai il simbolo unificante di tutti gli Italiani è indirettamente provato dall'assurda durezza de ll a condanna, tre anni di reclusione, inflitta dal Tribunale Statario di Modena, alla contessa Rosa Testi Rangoni, colpevole di "aver cucita, di commissione del Capo Ribelle Ciro Menotti, una B andiera di seta, di color bianco rosso-verde, con scienza che la medesima dovesse servire alla Rivolta; e di non aver rivelato un si atroce delitto, diretto al pregiudizio di S .A.R. Fran cesco IV, nostro veneratissimo Sovrano"6 •

Nel giugno dello stesso anno a Marsiglia Giuseppe Mazzini fondava la Giovine Italia che, all'articolo 8 del suo statuto, stabiliva: "i colori della G i ovine Ital i a sono il bian co, il rosso, il verde. La bandiera della Giovine Italia porta su quei colori, scritte da un lato, le parole : Libertà, Uguaglianza, Umanità; dall'altro : Un i tà, I ndid ,, pen enza.

Il tricolore bianco, rosso e verde riceveva così il crisma definitivo che lo co nsacrava per il presente e per il futuro unico vessiJlo della libertà e dell'indipenden za d'Italia.

Gli evenb accaduti in Italia ed in Europa nel biennio 1848 1849 sono ben co nosciuti e, del resto, lo scopo ed i limiti di questo volume non ne consentirebbero una sia pur sommaria narrazione.

Saranno perciò 1icordati solo gli avvenimenti che ebbero un diretto r i flesso sulla definitiva affermazione del tricolore come bandiera nazionale.

U 12 gennaio 1 848 scoppiò a P alermo un moto insurrezional e con forti venature indipendentiste e, nel giro di un mese, le truppe borboniche, ad eccezione del presidio della cittadella di Messina, furono costrelte ad abbandonare la Sicilia . Q uasi contemporaneamente, il 25 ed il 26 gennaio, anche a Napoli si verificarono grandi ma1ùfestazioni popolari di protesta e re Ferdinando II, indubbiamente uno dei più retrivi sovrani dell'epoca, fu costretto a concedere l a costituzione, ricalcata sul modello francese del 1830.

• IJ fatto che Francesco TV, "vista ed approvata la sentenza", disponesse che la contessa Testi Rangoni scontasse la pena in un monasle ro e non in una fortezza non attenua la ferocia spropos itata della decisione del Tribunale.

3 . Il tricolore nel 1848-1849

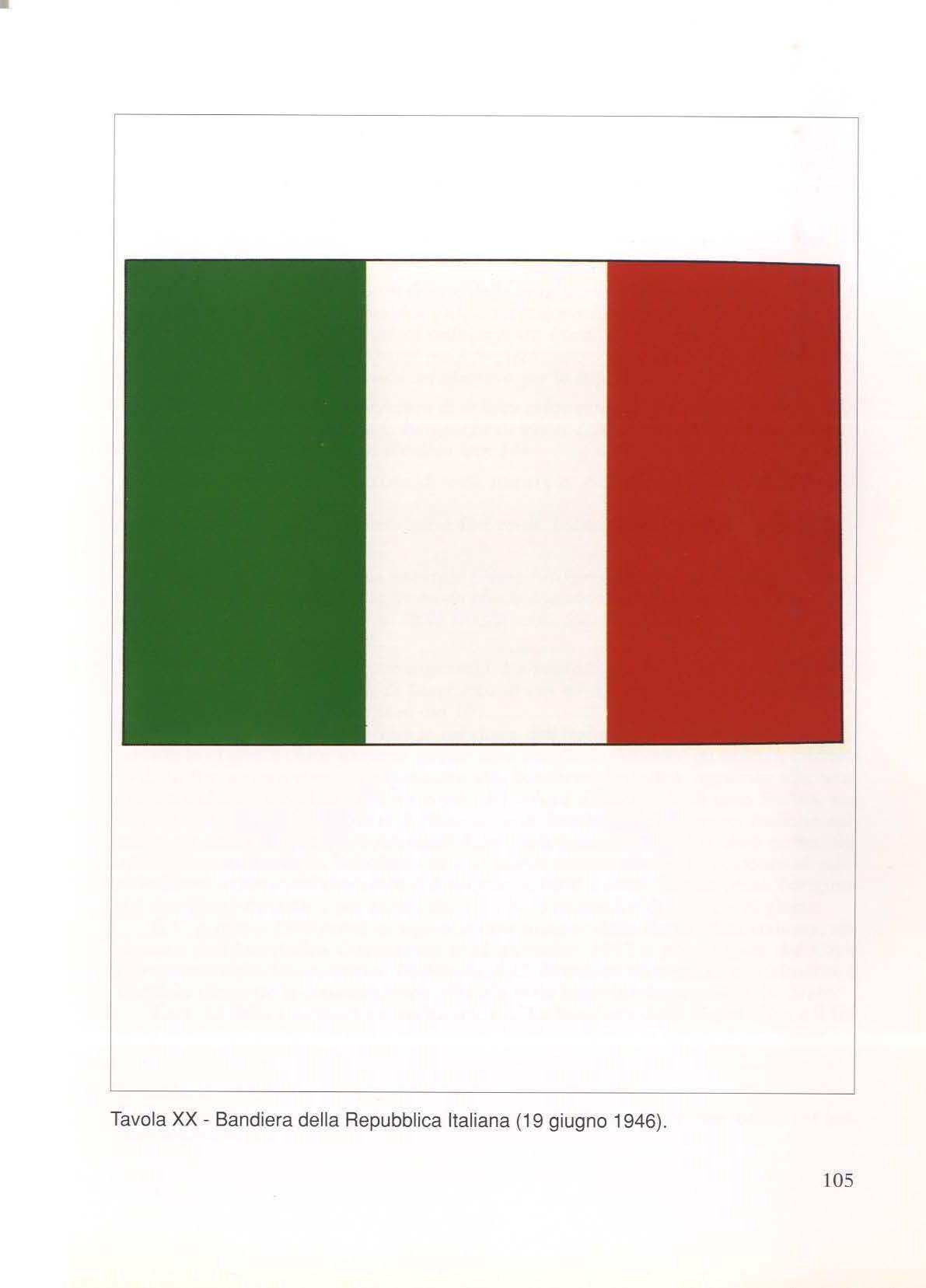

La Sicilia, ferma nell'intenzione di ottenere la costituzione del 1812, si proclamò indipendente ed adottò, alla fine di marzo, come bandiera statale il tricolore italiano a bande verticali recante al centro del telo bianco la figura della Trinacria 7 •

Anche il nuovo governo di Napoli adottò una nuova bandiera, il 3 aprile dispose che la bandiera reale fosse "circondata dai colori italiani, si che formino un solo corpo di bandiera", in pratica un tricolore di foggia quanto mai inusuale: un rettangolo bianco, recante al centro lo stemma dei Borbone, racchiuso da una doppia bordatura, rossa quella interna, verde quella esterna 8

L'arrendevolezza alle richieste popolari di Ferdinando II costrinse anche altri sovran i italiani a concedere la costituzione.

Il 17 febbraio il granduca di Toscana promulgò la costituzione, seguito il 4 marzo da re Carlo Alberto di Sardegna ed il 14 dello stesso mese da Papa Pio IX.

Gli awenimenti italiani si ripercossero anche in Europa: il 2 l febbraio 1848 scoppiarono a Parigi disordini tanto estesi da travolgere la monarchia di Luigi Filippo; a Vienna il 13 marzo una rivolta, promossa inizialmente dagli studenti, co-

7 Trinacria, isola triangolare o terra dei tre capi , fu il nome della Sicilia fin dai tempi omerici e la triskelis, la figura umana con tre gambe, fu molto usata nell'antichità per indicare la Sicilia, tanto che il Governo Provvisorio dell'isola ne fece lo stemma dello Stato.

• Lo stemma usato a ll 'ep oca dai Borbone di Napoli era estremamente co mplicato. Di seguito la descrizione araldica, tratta dal volume L'araldica dell'esercito, edito dall'Uffici o Storico dello Sta to Maggiore Esercito nel 1985: