DELL'ARTE MILITARE

Storia della 3." Divisione dell' esercito sardo nella guerra del t 859 • t vo'l. con due ritratti e 4 la· vole • Tori11o , Unione tipografico ·editrice· 1860. L. 5, 011. ' Lezioni d'arte e stori11 militare • Modena, Tip. Cap pe lli . 1867.

Biografia del duca di Genova • Tori11o, Unione tip

· ed il. • t 862. •

.

Biografia del genl'rale Cialtlini • Tori11o, Unione tipu · grafico • Pdilrice

O, 50.

O, 50. lliografla del generale Alfonso Lamarmora • Tori11o, Ti· pografla subalpina 1856

1861

Hiogralia del generale Ignazio Ribotti - Torirto e Fi· Tip. Cassone e Comp. • 1866. Sull' ordinamtnlo tlelta mihzia nazionale Tori11o, Ti· Aroaldi 1857 (esa urita ).

Crnni sul Po•·togallo • Tori1to e Fire11ze, Tip. G. Cassone e com p. • 1!IG5. La li'gione auglo·ilaliaua Tori11o; Ti p Arnaldi • t8r.tì (esaurila ). Storia d" Inghilterra èi T. B. llaea•alay dall' aHe· nimenlo al trouo di Guglielmo d' Orange fino alla sua morte • volumi 5 • t " versione dall'inglese con oote • Torino, Unione ti p. ed it.

.

.

7, ;,o. biografici e critici di T . B. Haeaulay . volumi 5 • l" versione d ttll' inglese con nole • To · r·in o, Uuioue tip • edit. ,

7,

Soc io della l\. t! i oci•nLt. lullcrc in tlell' ,\leAeo Vene to, c di parecchie :tllrc Accademie; dell'ordine di Carlo 111 di Spagna; t:avalicre urtlini dei SS. Maurizio e Laztaro tlella t:oruna Il' Italia c tld tli J•or l••l!alfo; dccouto della meda11lia d'arjl c nto al VALOJt MJLITAHE

TIPOGRAFIA DI AMTONIO ED ANOBLO

Dò mano alla seconda edizione di que&t' opera per la benevola accoglienza clw venne fatta alla pt'ima, e 1Jer· la sollecitazione elle da parecrllie cortesi e rispettabili 1Jeraone ho t•icevuto Affine di ronder·e il lavol'o più compiuto, Ilo cleci1o di a!}giungtt·vi · il racconto d' a.ltt•e campagne Napoleoniclte, e svolgert maggiormente quanto Ilo pubblicato aulle guerre di Danimarca e del -f 866 unifor·m an dolo al si&tema seguito negli altri capitoli di questa atoria.

La quale , riu&cita di ttoppo val/a mole da po· ler servire tulla di te&to per gli alunni della Scuola A/ili· tare di fanteria e cavalleria, verTà stampata in clue caratteri diversi cor11e mi venne pr·escritto dal Mr"'nislero della guer·ra. /..a parto ;n carattere più grande Jtarà .l' obbligatot·ia per lo_ studio e gli degli alunni, quella in carattere più piccolo conterrà il maggiote aviluppo dato pl· ,·

l' opera e non farù Jlm·te integratlle del scolaslir.o elle mi è affidato.

Ilo pt·ocurato di tellel' linguaggio elle possa essere com· preso da tutti. In questi tempi in cui le armi non coslitui · scono una professione od un mestiere serbati ad un celo sepa·, mio della ' .wzione, tutto quanto tende a divulgare le cogni z ioni che si riferiscono a cose militari ha scopo utile e patriotico; imperocchè si può rirucit·e in tal ad ispit·m·e viemmeglio i cittadini a senti;nenti marziali, si può concorrere ad intJogliare l' universale agli stuclii bellici, e acl alimentm ·e cosl quel sentimento che dù forza alle na· iioni, e le mantiene libere perci1è t·ispettate, indipendenti pere/tè lenudn.

Non voglio ristarmi clal dichiarare, come feci nella pt·ima edizione, elle avendo rieorso pet· questo lavoro a moltiuimi libri antichi e moderni, vi Jw talvolta riporta ti in-

teri brani di oper·e altrui, qualor·a lw mvvisalo clte ciò si potesse fare senza turbare l' armonia dell' insieme, e fosse atto a portare a meglio la de' miei concetti. Quindi, non volendo opJH'oprinrmi le altrui cose citerò, le fonti a Citi attinsi.

&Jotlcma - Dicem br e 1870. ,

l. Definizioni dell'arte mili tare IJ . In che consista la Storia dr.ll' arto militare III. Utilità d ella Storia dell'arte milit:1rc IV . Cost ituzione degli eserciti V. L' ordillliiiiC11lO VI. L'azione- VII. l"bp porti dell'arte mili tare collo stato sociale, colle scienze, colle lettere, c collo arti VIII. Da qual punto si d eve incominciare la Storia mil it are IX. Idee sull'origine c sui primorrlii dell' arte X. Gli esercit i antichi: drgli egiz i: degli assi r·ii: di altr i popoli: dei grec i : dci romani XI. l te mpi di mezzo- X II. l tempi moderni XIII. Programmo dell' insr g namcn to X IV. Come verrà sviluppato -.

l. L' arte militare va soggetta a moltissime definizioni ; ma siccome il trattenersi a lungo intorno :1tl esse, cd alla _discrepanza che su tal e oggetto regna tra scrittori di • cose di .guerra, avrebbe caratll'rc di vana discu ssione nccndcmica, dalla quale nulla sca turirebbe di ut ilit t\ 111'11' atto pratico, così ci limitiamo ad accennare qu ella che più di

8ogni nltra ci sembra a proposito per servire di norma e di guida al metodo c he intendiamo seguire nello sviluppo di questo lavoro.

L' nrle militare consiste nel modo di ordinare gli eserciti e di f:u·Ji agire convenientemente cd utilmente.

Le parti principali adunque che formano il soggetto dell' arte militare sono: l' ordinamento c l ' azione.

Il. L' esposizione del modo di ordinare c di agire dai rem o ti tempi. fino a noi, costituisce l' oggctlo della Storia clell' arte militare.

111. Ma quale utilità havvi nello studio di questa sto· Non sarebbe per avventura una fatica da serbarsi ni dotti cd ai Ctll'iosi, anzichè da t·ichictlersi alla generalità dei cullori dell' arte l primordj, lo sviluppo, il progresso, il perfezionamento di ogni scienza. c di pgoi nrte, e delle singole parti di cui c qu ella si compogono, interessano talmente chi si dedico allo studio di esse ùa farci tro vare in ogni prcc!puo stabilimento d' istruzione una cattedra speciale, apposita. mente destinala n spargere lumi sull' origine, sulle vicissituùini, sull' andamcnlo di una data pnrte dello scibile umano. Quindi vediamo, a cagione d' esempio, nelle università l' insegnamento della Storia della mcdicitla pcgli studiosi dell' al'tc salutare, quello della Storia de.,l di,·illo pegli studiosi delle um:mc le ggi.

E che bisogno sarebbèvi , potrebbe dire tnluno, di confonder e la testa dci giovani coll' esporre i metodi ed i prc· celti d' lpocrale, di Galeno, di Averroc, mentre tonti rimedj eroici, tnnti sistemi felicemente sperimentati, erano total· mente ignoti o quelle antichità della scienza, sicc hè i tempi

moderni si . possono considerare totalmente separati dai . più remoti? basta occuparsi della medicina oggitlì attuata, lasciando i n ·paec l' ombra dci greci antichi e degli arabi del medio evo?

Che bisogno sarebbevi d' infastidire le menti col nar· rare in lunga litania il succedersi d(!gli avvenimenti precipui .che mutarono alla scienza del diritto il principio c l' cssenza,non che i cambiamenti che tullo il sistema del giure medesimo ha subito? Non basterebbe il codice che si tro\oa attualmente in vigore, senza imbarazzarsi di ciò che si faceva ai tempi dei romani c dci barbari del settentrione?

Ma pare che i padri della sapienza, i sommi reggitori dell' insrgnamcnlo, abbiano convinziouc che il ne sso storico del mondo odierno c dell' anli(:o, i rapporti fra i moderni. lumi e le prime scintille splendenti nell'antichità, possano somministrare materiali a nuovi progressi, base · a nuovi ragionamenti, fondamento a ·nuove scoperte, n nuovi per; . rezionamcnti, ad utilità nuove, nel campo della teorica ed in quello della pratica.

Altrettanto si applichi alla Storia dell' arte militare, sebbene non tutti riconoscano l' utilità degli studi intorno ad rpoche di molto anteriori alla nostra.

Infatti, hannovi scrittori, d ' allronde rispntlabilissimi, i quali dicono: che cosa importerebbe il sapere come i greci avessero soldati col nome di Psilili, di Pellasti, c di Opliti? come i romani avessero Velili, Astati, Principi, e che combattessero in una data guisa piutl6slo che in un'altra? che importa sapere del modo di ordinare c di S('r• virsi degli eserciti ai tempi di Carlo VII di Francia, di Gu. stavo Adolfo di Svczi:r, di Federico Il di Prussia? Non basto

t O

sapere dell' oggi e del jeri, o tutto al più, di quanto i nostri vecchi, viventi ancora, videro nell'epoca di Buooaparte su tanti campi di vittorie e Ili sconfitte? Qual uopo havvi di fermarsi a parlare degli scudi, delle sarisse, dei pili, degli arieti, delle catapulte, mentre l' applicazione della pol· vere separa intieramcntc gli usi, i costumi, le operazioni della guerra nostra da quanto greci e romani solevano pra· ti care?

Usi c costumi sì, sono diversi, risponderemo noi; grandi precetti no; imperocchè l' arte e la scienza della guerra hanno principj generali che restarono immutabili col succedersi Ilei secoli; c che se sembrarono scompnrsi, od almeno decaduti al sommo, io un' epoca trista nella quale tutlo quanto vi era di granrle scomparve o decadde, pure rivissero col rivivere delle ahre parti dello scibilc, cd offrirono ai· moderni i tesori dell' antichità da cui si estras&&ro materiali preziosi pel nuovo ellifizio che si andnva ad erigere.

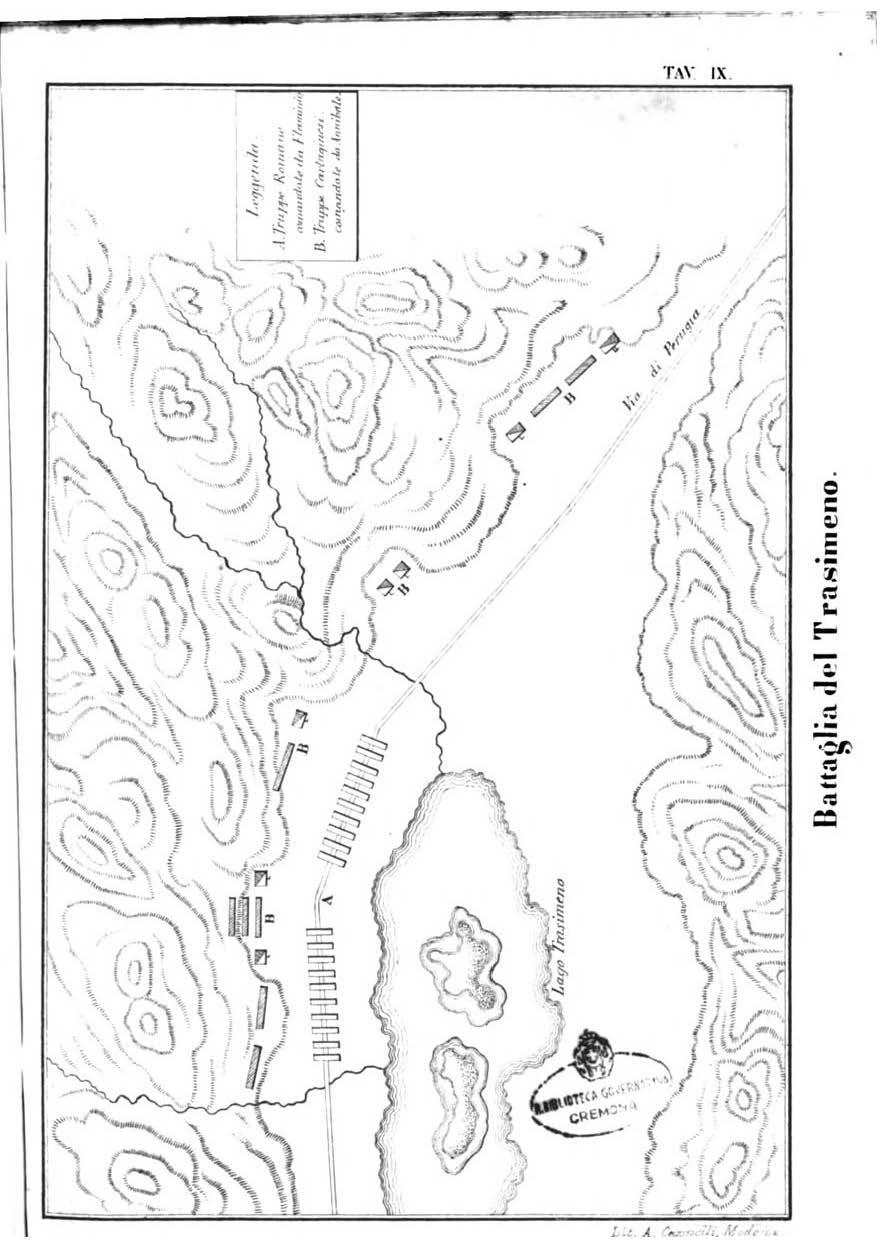

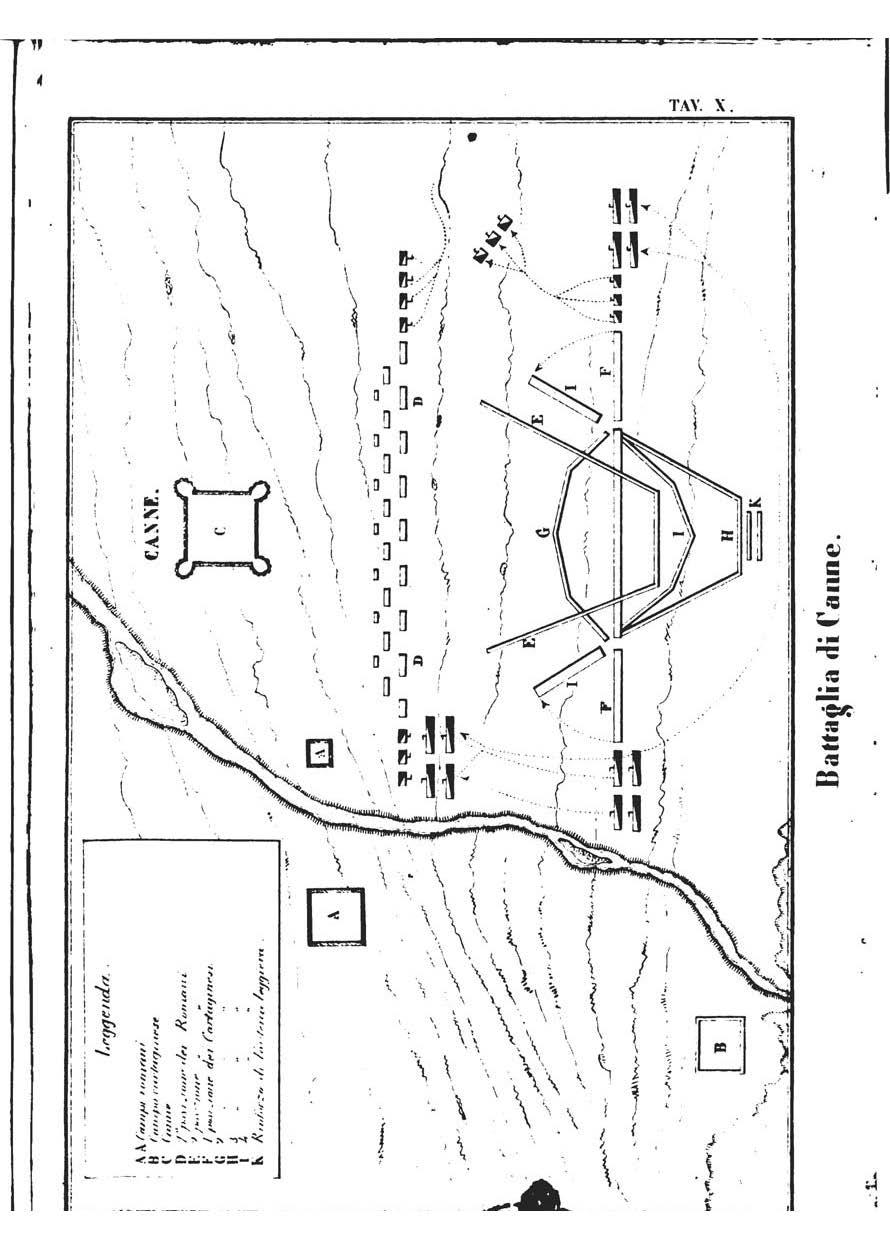

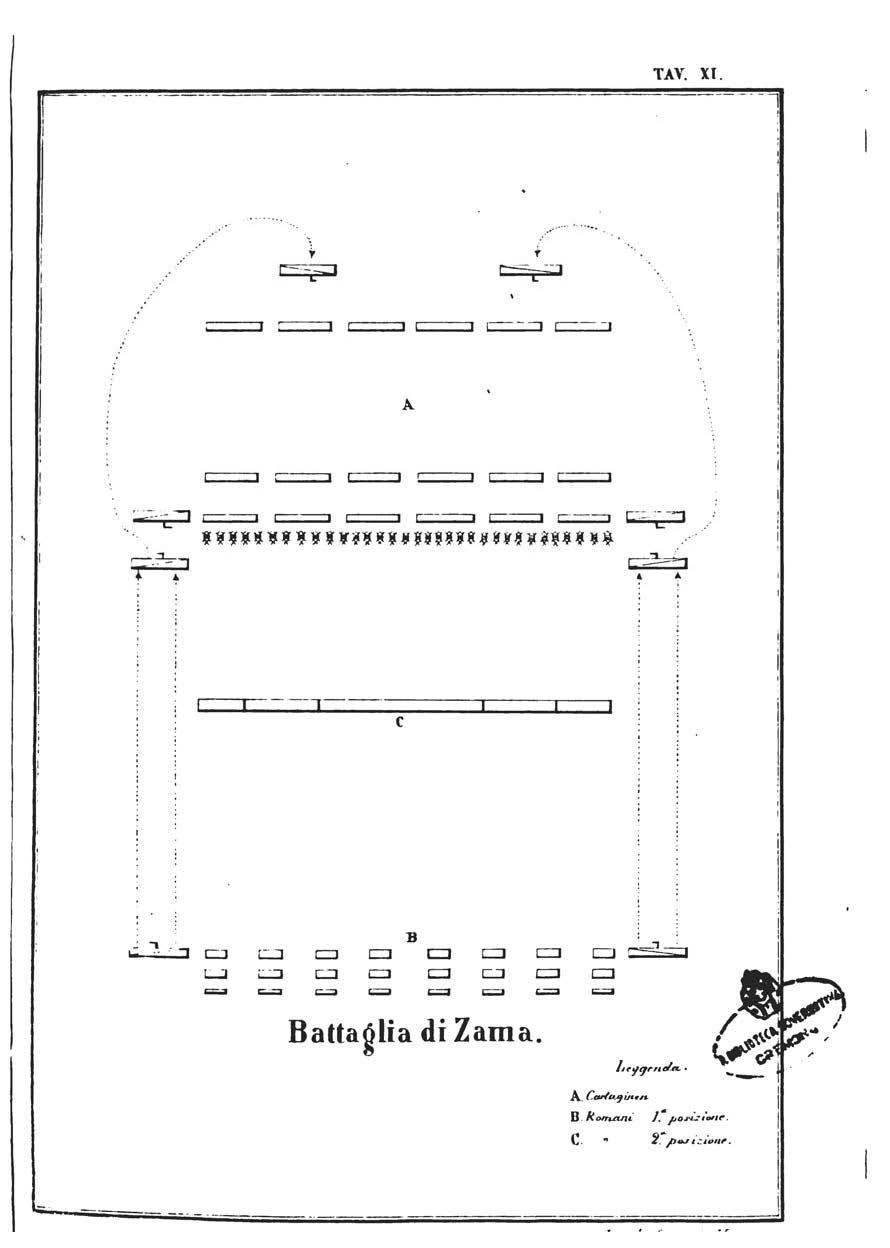

lnrntti i princlpJ generali della strategia si studiano egualmente su Napoleone come su Annibale; impcrocchè ie grandi accidentalità del terreno che ai tempi del cartagi nest•, esistevano pure a quelli del còrso; cd il concetto del passaggio di S. Bernardo, cfTcttùato così mirabil· mente dal primo, può aver suggerito al secondo la vasta idea che venne da lui attuata nella campagna del t 800.

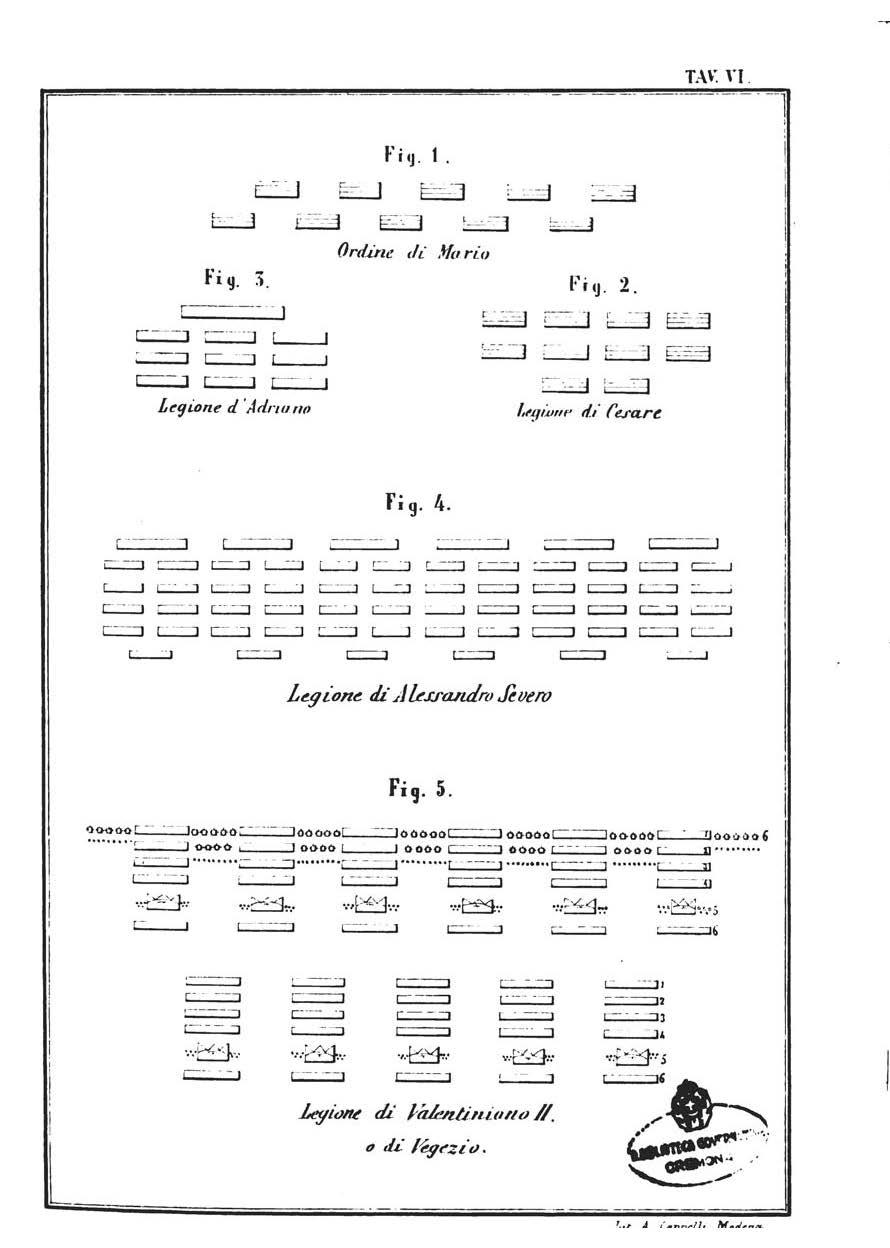

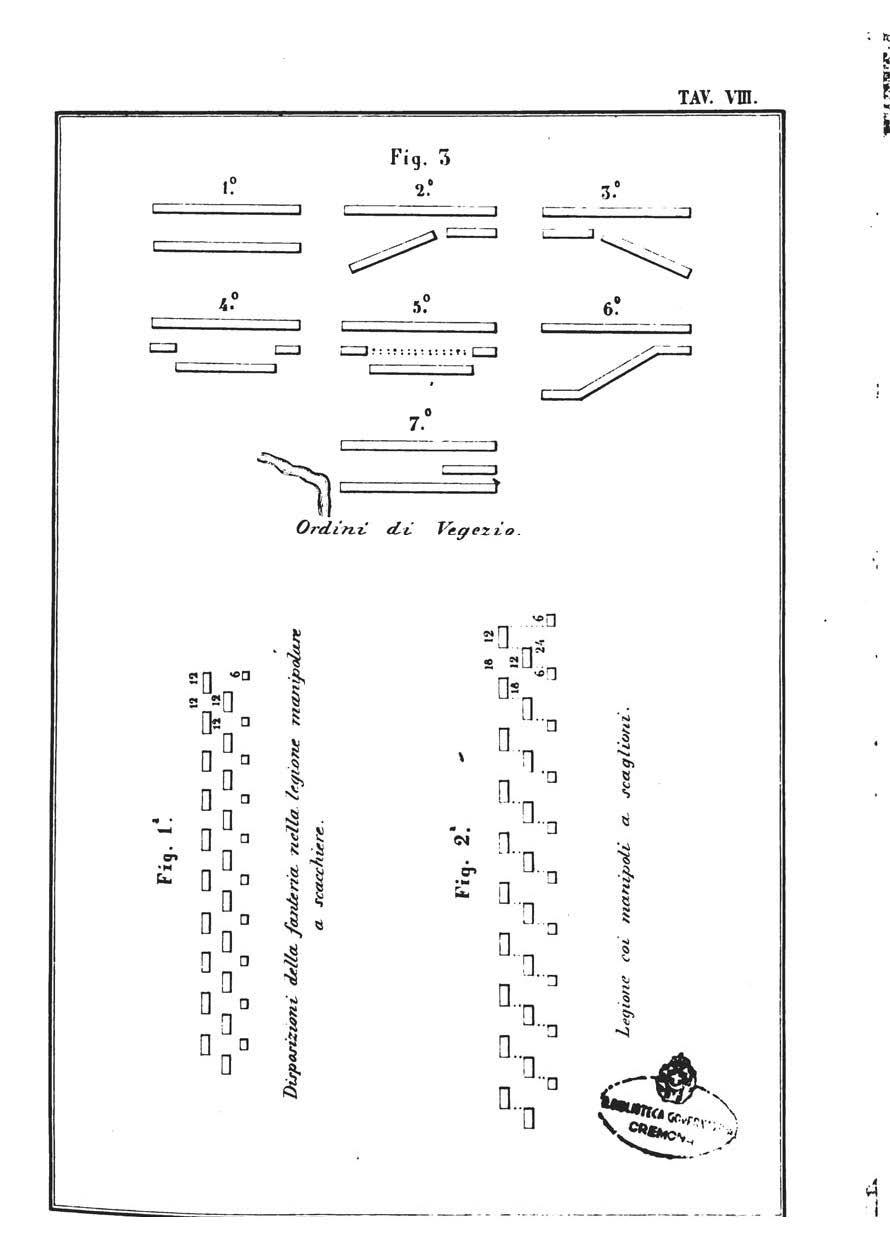

Le grandi quistioni -di ordine profondo e di ordine soi· ti/e, Ili colonna c di linea, di sistema antico e di sistema moderno, hanno analogia con quelle che fra gli antichi agi· tavansi solto i nomi di falange c di legione, Ili orcline greco e di ordine t'O mano.

tt

Il sistema di reclutamento, che forma base 'precipua della bontà di un esercito, venne dai mC?derni informato al sran prmc1p10 che dirigeva così fatta operazione fra i greci ed i romani. Inraui, greci e romani stabilirono che ogni cittadino è obbligato a concorrere alla difesa della patria, ed ebbero quelle falangi che salvarono la Grecia a Maratona, quei soldati che_seppcro morire alle Termopili, quelle legioni che portarono l' aquila vincitrice nell' emula Cartagine. Ma t1i mano in mano che negli eserciti di Grecia o di Roma s' introdussero schiavi, stranieri, mercennrj d' ogni quegli eserciti crebbero bensì ael numero d' armati ma diminuirono di erlìcacia, finchè In corruzione fini di sciogliere ciò che dapprima era cementato soltanto · dall' amore della propria patria. Il medio evo 'che rovesciò ed annientò tutto quanto esistevo di buono nel mondo antico ,. cangiò pure totalmente, e in peggio, il sistema di raccogliere gli eserciti; ed ebbe per coo)bauenti, o cavallieri che guerreggiavano per sè, o turbc di villani senza ordine e Sfnza onore, o mercenarj che si . vendevano al primo o migliore acquirente. E, con poche eccezioni, si ebbero guf!rre misernbiJi, senza finezza di arte, senza vastità di concetti, senza grandezza di risultamenti. Risorta la civilià, si rontinuò per secoli a ricorrere all' opera dei mercenarj, pericolosa talvolta, incerta sempre; si richiese alcuna fiata, cd in limiti ristrelli e mal regolati, il braccio del .cittadino, ma non si ebbero veri cscrcili di cittadini; finchè negli ultimi tempi, ispirandosi ·a quanto di sublime nvcvano gli antichi nelle istituzioni loro, si adouò ampiamente cd esclusivamente il nobile ed utile principio dei greci e dei romani che ogni cittadino è obbligato a concorrere alla difesa della patria;

e si ebbero quegli eserciti di Francia che respinsero tulla Europa riunita a d_anno della loro repubblica. Ora, fu lo studio della Storia dell' arte militare ar1tica che suggerì agli uomini della rivoluzione francrse la più ampia applicazione del principio di reclutamento che vigcva fra i primi due popoli dell'antichità, c che produsse quel bene che invano si sarebbe sperato attingendo a fonti più mod erne si, ma as s ai più impur e.

Un altro esempio. Fino ai tempi poco discosti dai nostri, fu generale l' opinione dci governi che per aver soldati capaci di cieca obbedienza fosse mes tieri lo averli ignoranti. Non così la pensavano i · romani: essi insrgnarono ai cittadini a servire nell ' esercito prr amore drlla patria e della costei grandczz11; cd aflìnchè pot ess l·ro bene comprendere qut>sto sentimento, la r e pubblica cer.cò di sviluppare le loro intelligenze coHo studio c cogli utili ammaestromcnti; dile legio ni che ·Jibl'rarono la patria dalle invasioni punichc , c portarono tanto lungc le loro conquiste, componcvnnsi di quanto vi era distinto per intelletto nel paese. Vari stati togliendo guida dagli antichi romani, vogliono che i loro eserciti s i facdano di soldati intelligenti , c ne svi lup pano la mente coi metodi più appropriati d' inse· gnamento; patria, gloria, onore, s'imprimono nei cuori dopo aver passato il crogiuolo del rngionamento; c ragiona sano la mente illuminata, c. non la mantcnula nelle tenebre del · l' Così facciamo anche noi nel nostro giovane esercito italiano; imitnnùo gli antichi, vogliamo lo sviluppo dell ' intelligenza nei soldati, ed· in ispecial modo in chi esercita o deve esercì ln r c un comando sop1·a di essi; c speriamo di averli tali da f<lr tri()nfare, nelle prove che ci fossero serbate, il vessillo della nostra nazione.

Lo studio adunque della Stor·ia dell' arte militare antica ha diretto i moderni nell' educazione degli eserciti.

Noi osserviamo inoltre che tutti i sommi fra i capilani e gli scrittori militari trassero 6cmpre i loro consigli dallo studio di quanto i predecessori loro a veva no operato. 1\facchiavelli cercò negli anticbi i metodi per orgonare c muovere le masse; Francesco I di Francia, c Gusta,·o Adolfo di Svezia, studiarono cd adouarono in certa parte l ' ordinamento dei romani; che più? Napoleone l istesso non riconosce apertamente l' utilità di cercare negli antichi gli ammaestramenti da cui si può cavar tesoro pci casi odierni, allorquando si dedica con tanta cura allo studio delle guerre di Cesare?

lo non istarò ora ad enumerare tutti i punti di contatto che possono per avventura esistere fra In scienza c l' arte di guerra d'oggi dì c quelle d ci tempi che l!i' hanno llreccduto; certo è che le basi furono gittate nei secoli passati, e che il perfezionamento auualc ha radice da quanto si fece dagli antichi tempi fino a noi. Ora, non si può conoscere questo nesso e questi rapporti se non si ricorr e allo studio cd nllc considerazioni delle opere dci nostri predecessori, ossia a quello de Ila Storia dell' arte militare; esso non dee farsi per appagare una semplice curiosità, per acquistare semplicemente un lusso di cognizioni, ma per giovamento, per utilità, per trovare una continua applicazione ai grandi principj che sono stati riconosciuti od ammessi.

111. Abbiamo detto che l' ordinamento e . l' azione sono ·le parti principali che formano il · soggcllo dell' arte militare.

Riguardo all' ·ordinamento, · esso si occupa delle due grandi categorie di agenti che compongono gli eserciti: il personale ed il materiale.

Il personale si compone• del contingente d' uomini per · la cui volontà, obbedienza, vigoria, e risolutezza, viene eseguito ogni ordine.

Il personale si raccoglie col mezzo dell' arruolamento volontario e della leva .

Raccolto il personale, si divide in differenti specie in ragione dello scopo e del modo d' agire. Queste differenti specie si chiamano at'mi, e sono oggidì la FA.NTERIA, la CAVALLERIA, e l'ARTIGLIERIA. La prima è essenzialmente la principale, le altre possono appellarsi accessorie.

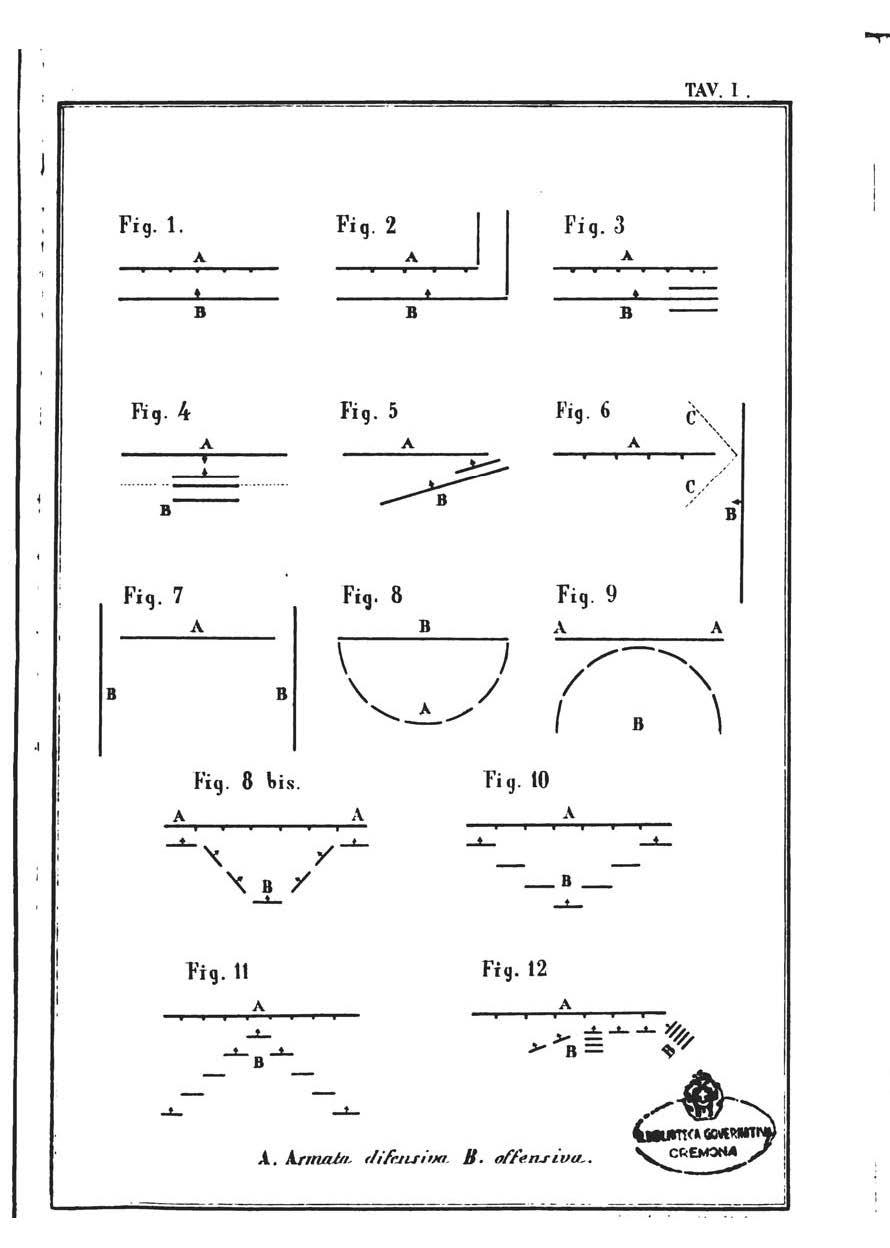

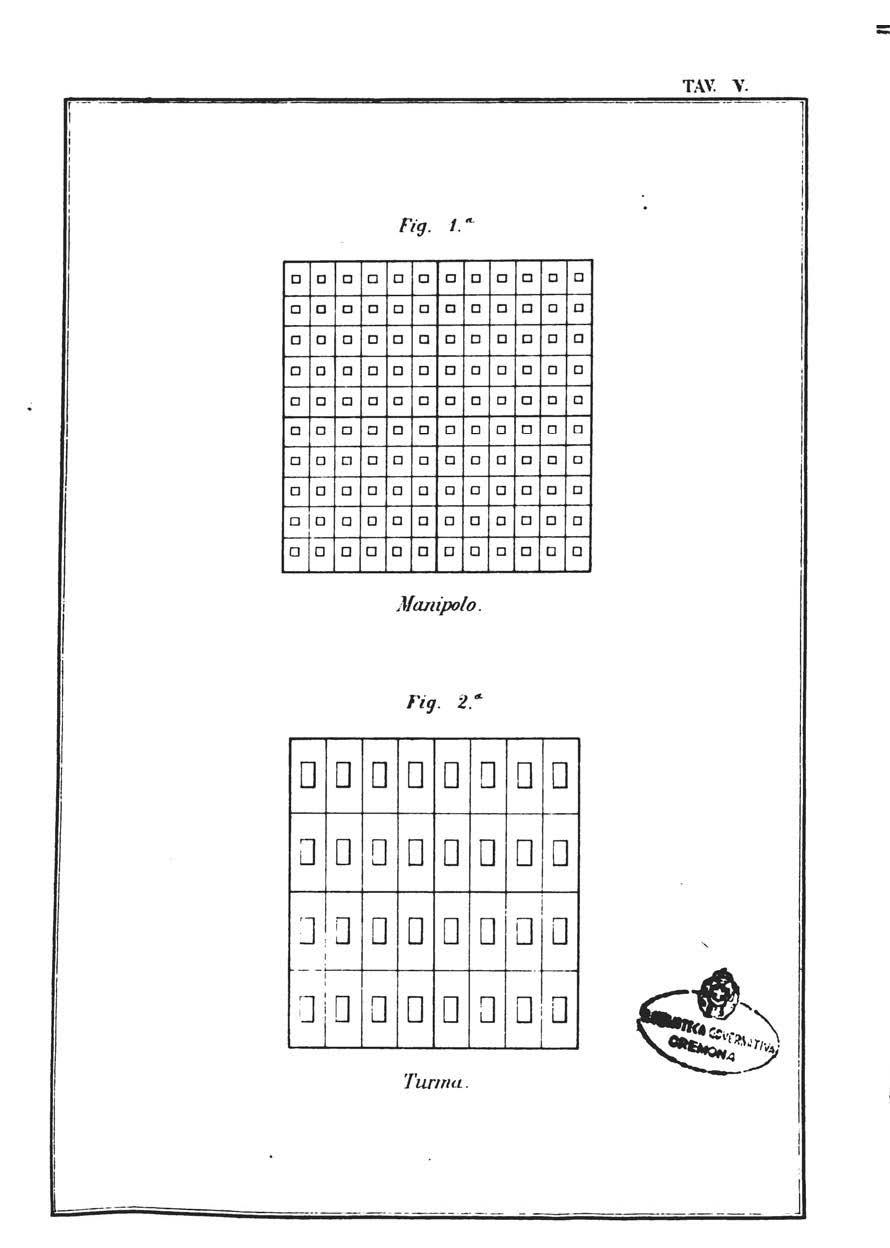

Ripartito il personale, bisogna dare al suo insieme la forza, l' agilità c la mobilità. A tal uopo conviene formare tante unità di massa costitue.nti un lutto, i cui elementi debbono eseguire simuùancamcotc gli ordini di un capo immediato. Queste unità debbono essere abbastanza forti da poter agire con efficacia anche isolatamente, c di un numero d'uomini tale da poter essere sorvt'gliate dal loro capo c da poterne udii· bene il comando. Esse chiamansi unità latlil.·!tc; c sono oggidì il Battaglione per la fanteria, , lo Squadt'orJc per la cavalleria, e la Batle1·iu per l' artiglieria. Tali unità, o frazioni di esse , debbono poi essere disposte sul terreno nel modo reputato più vantaggioso pr.r combaucrc: questa di s posizione rappre se nterà naturalmente una figura; ora, la figura designala sul tcrr·cno dn un n trup· pa disposta per entrare in azione, si chiama indistintamente • l' ordine, l' ordinanza, o la formazione.

t5

L'ordinanza più naturale è·quclla di mettere gli uomini a fianco l' uno dell' altro formando la riga, e dietro l' un_o all' altro formando la fila. L' insieme delle righe e delle file costituisce un rettangolo le cui dimensioni furono delle ricerche dei taltici di tutti i temp i. Quando · le righe sono poche si aumenta la mobililè' a spese della solidità; quando sono molle si acquista in solidità c si perde in mobilità..

A seconda di questo numero di l' ordinanza è detta sottile o profondct. Mediante poi le suddivisioni delle unità si può ·passare dall' una ordinanza all' altra per supplire ai bisogni ed alle eventualità dellu guerra. '

L' unione delle unità costituisce corpi le cui parti debbono essere collegate fra loro , soltomcsse ad una volontà, ordinate convenevolmente, in modo da concorrere tutte assieme, e ciascuna partilamcntc, ad un solo e mede· simo fine. ·

Compilo il reclutamento, fallo il riparto, stabilita l' or dinanza, formati i corp i, s' istruiscono i soldati nell' uso delle armi, nelle manovre, nella ginnastica, nell' adcmp i· mento di tutt i i doveri del servizio; e si dà loro un' ed ucnzionc intell eltua le c morale per isvilupparc la loro mente e per infondere ad essi principi sani di moralità c di patriotismo, il prestigio delle armi, lo spirito militare, la disciplina c lo spi rito di corpo.

All:r cooperazione delle tre armi che abbiamo nominato, si aggiunge il concorso di corpi spccioli , di uffici, c d' impieghi acccssorj, come gli stati maggiori generali e speciali, il genio, il personale san itario , quello adctto alla giustizia, alle sussistenze, all' amministrazione in genere, e

t6 quello che fa parte del treno pel trasporto degli oggetti nencccssarj al servizio militare c che non possono essere portati dai soldati.

Contullociò l' esercilo non è compito; vi vuole il materiale.

· Il materiale si può distinguere in due ·categorie principali; in quello che è portabile o Labile, ed io quello che non è nè portabile nè trasportabile: in alLri . termini, in materiale mobile ed in materiale stabile.

Nel materiale mobile si comprendono:

1.0 Le armi e quanto ad esse concerne

2. 0 Il vestiario od equipaggiamento

5.0 l mezzi di trasporto

4. 0 Le sussistenze

5. 0 l matrriali varj, ossia iJ materiale da ponte, gli strumenti neccssarj per riattare o rompere, aprire o cbiu· ùcre strade cd accessi, per assicurare gli accampamenti, per er igere fortificazioni io .campagna, per provvedere alla oppugoaziooe o alla difesa delle piazze, ed altri mohi che sono necessarj nl buon andamento della guerra.

Il materiale fisso o stabile, a cui abbiamo accennalo comprende le piazze forti, gli arsenali, i polverificj, le fon derie, le caserme, i magazzini, e tuui quei fabbricati che sono esclusivamente destinati ad uso militare.

IV. Questi sono gli oggetti principali che si riferiscono alla prima parte dell' arte militare ossia all' ordinamento degli eserciti; cd esponendoli per ordine di operazioni, essi consistono:

t . 0 Nel reclutamento

2.0 Nel riparto

3.' Nell' :umamcnto e ''estin•·io

4.u formazione od ordin.anza

5.' Nell' istruzione c nella disciplina

6 u Nell' amministrazione c servizii diversi.

VI. Rispetto alla seconda parte dell' arte militnre che si rifel'isce all'azione, ossia al modo di far agire gli escr· citi convenirntemente t!d utilmente, essa abbraccia i sommi precetti dello strategia, della grande tattica, della logistica, le cognizioni gcogrnfichc c topografichc, c quell' abilità spe· ciale di un supremo comandante la quale si sottrne ad ogni legge stabilita c non si acquista se non che pe1· dono di natur.a, e nella quale consiste la molla cd il scgrclo principa le della vittorin; la conosct'nza cioè dell'animo. del dato, e In maniera di saper approfittare delle sue tendenze.

Riassumendo quindi ciò che concerne questa seconda parte, di1·emo che essa si occupa:

1.0 Dt•l concetto e della dirc?.ionc delle operazioni mi· litari.

2.o Del modo di condurre ad esecuzione codesti con· ccui; quindi delle grandi marce, della scelta del terreno., degli ordini di battaglia , del modo di combattere, dei mezzi di difesa, del profitto che si può trarre dai mezzi morali, c di tuUociò iosomma che cospira ad ottenere sul campo lo scopo della vittoria cd a ricavarnc vero e reale vantaggio.

VII. Ma _ non è soltamo sotto il semplice punto di vista degli ordinamenti e dell' azione che lo storia dell' arte della guerra devesi considerare. Ad allrc sfere si possono portare gli studj, ad altri conccLli subii marsi le n'lenti. Codest' arte non n riguardata isolatamente, esistente per sè, studiabilc soltanto nelle sue parti tecniche, ma l' intelligenza deve rintracciarvi i rapporti in cui essa si trova stato sostor. dell' .Art. MUit. i.

t8 ciale, colle scienze, colle leUere, colle bc11e arti, con tulto quanto insomma costituisce le condizioni di Ci'\iltà di un popolo o di un'epoca.

La scienza c l' arte della guerra si trovano in relazione collo stato sociale. Infatti, tutla la s toria è là per dimostrare come nella nell' ordinamento, nelle tendenze morali della forza pubblica, nè suoi modi di agire, si scorga quale sia la classe degli uomini che domina nello stato, e che o meno tiene a cuore la conservazione c i1 lustro di esso. Quando le leg ioni erano forti, la for-1.a armata dei cittadini romani, la cui repubblica era emblema di una società posata sopra i principii di diritto, sui sen timenti di dignità, su definite posizioni dei divt>rsi ceti sociali. A capo di questa repubblica, come !l capo dci suoi eserciti, stavano uomini che più della universale che della pt·ivatn cosa andavano curanti; un Cincin9ato, un Al· tilio Regolo, un Fabio 1\lassimo, un Paolo Emilio. Le guerre punichc rappt·esentavano una volontà sola; tutto il popolo romano vole\'a abbattere un rivale per esso insopportabile.

Vennero le guerre civili; la società si divideva; la vo· lontà non era più una sola; dc gli odj, e delle passioni do· minanti, s' impadronivano gl' individui ambiziosi; tutelavasi meno l' utile pubblico, il pubblico decoro, la dignità e la grandezza della patria: incominciava l' lo. E l' esrrcito principi9 a dividersi partecipando della divisione sociale; l' esercito di Mario e quello di Silla; l' esercito di Roma e quello di Cesare; ma di Roma con società divisa, con tur· bolcnze in.tcrnc, con vizj non risistenti alle seduzioni, con forz e non capaci di far fronte al potere dell ' Uno, col ginoc· chio pronto a piegarsi innnozi a Cesare. Il pugnale di Bruto non ha impedito l' impero: lo stato della società si dimo· stra va disposto a riceverlo, c lo ricevette; e l' esercito di·

t9 venne quello dell' uomo. La semplicità diè luogo al fasto; l' amor delle ricchezze a quello della glori a; l' egoismo al patriotismo; gli stipendj agli onori.

La corruzione imputridì coi secoli il colosso un tcm(IO ingigantito dal potere della virtù; In società vi rapprescn· lava sfacelo; c sfacelo vi presentò l' ese•·cilo non più capace di resistere all' irruzione dei barbari.

Nei tempj moderni, la società corrotta di Francia vi davn gli eserciti tli Luigi XV, imbelli in aperto campo, appena capaci di resistere dietro posti fortifìcati: la società risorgente della repubblica·, vi dava i figli della patt·icr, scuotcntisi dai vizj dci padri loro, cd esponenti i pelli a difcsn della patria loro. L' esercito vi rappresenta la virtt't nascentè, e la virtù rinasccva efTcuivamcntc nella società. l..a scienza e l' arte della guerra di quell' epoca \'i dimo· stra bensì lo stato con\'ulsi,•o della sociale convivenza, mn vi dimostra pure com' esse n pari passo della società cam· minassero poi nd nn riordinamento che consact·ava vittorie sul campo, ordine e potenza nell' interno nello stato.

Per ultimo osserveremo come il modo di fare la guerra ritragga perfettamente dell' indole sociale di chi la combatte. Guerre di saccheggio e di rapina,. sono per lo più fatte dai popoli poveri per di agricole od indu· strinli; saccheggiavano e rnpivano i bnrhari che abbandonavano i lori terreni ingrati per cercare dimora io più ridenti paesi. Guerre di rovine c di distruzione, dai popoli ignoranti_ accesi infuocate C pregiudicate passioni : rO\'Ì· navano, c distruggevano, i combnucoti le guerre fatali di religione.

Ma il progredimento della civiltà, rendendo più chiaro e diffuso il sentimento del giusto e dell'ingiusto, c più miti Ili animi umani, fece sì che le guerre divenissero più rare

e meno feroci, per cui le delle odierne sono di gran lunga meno fat.ali di quelle delle antiche; imperocchè la guerra rilrac sempre il caraUcre suo dal grado di civiltà in cui si trova la nazione )oliante. Infatti, le guerre sono divenute più rare perchè le nazioni, dipendendo meno dall' arbitrio di go,·crnanti, che dispoticamrnte reggevano un tempo i pubblici destini, servono ora meno ai capricci di costoro; c, consultan!lo piullosto i pubblici interessi che l'ambizione individuale, gettano nella bilancia quel numero di voti che fa contrappeso alla passione personale e la supera c la vince; e siccome gl' interessi pubblici, dell'agricol&ura, del commercio, delle arti, dt>lle industrie, si sono nssni gcn<'ralizzati, c non vogliono ostacoli al loro sviluppo nè prricolo nel loro andamento, così si calcola assai prima di decidere o meuervi un incaglio che è conseguenza indispensabile delle guea·re: ceco il motivo pcrcui queste si sono fole più rare. Il sentimento poi dell' umanità, della giustizia, dell' equità, dell' interesse medesimo dei combattenti, le ha rese, come dicemmo, meno feroci: imperoc· chè rispellnodo le popolazioni nelle persone e negli averi, si crea minor numero di nemici, minor opposizione nel· l' eseguire i disegni preconcelli, maggior facilità ad ottenere i mezzi per sostenere gli eserciti c per aver notizie intorno all' armeggiare del nemico. Da ciò deduciamo che la guerra sLa in rapporta collo stato sociale e col suo grado di ci· \'Ìhà •

A rendcrla anche meno fatale, concorre in gran parte la brevità a cui ora si vn riducendo; e questa brevità è pure dovuta allo stato sociale. Una Yolta cranvi despoti cd eserciti merccnarj: quindi guerre lunghe c desolatrici. Ora sonovi nazioni ed eserciti cittadini; quindi guerre brevi e meno dannose. Fra gli esempi antichi, abbiamo le guerre

.

dei trent' anni, quelle di Luigi XIV, qUP.lla dci sette anni: fra i modenti, la guern di Crimea, quella del t 859, c quella del 1866. ·

Queste massime parrebbero smentite, almeno in parre, dalla loLla tremenda che arde oggidì tra Germania e Fran· eia; ma vogliamo sperare pel bene dell' umanità che una inaspettata deviazione lla quanto si era operato o spet·ato dal progresso dell'incivilimento , non servirà di esempio a tornare alle guerre di ambizione, ed agli odj mortali di razze.

La guerra, ossia la scienza c l' arte che la preparano e la conducono, è poi in rapporto colle condizioni in cui si le aht·c scienze c le altre arti. È iil rapporto colla politica e coi pt·incipii più . sani ddla civile convivenza, che, reggP.ndo gli uomini, esercita su loro una pressione uniforme, c mentre dall' una parlc garantisce i loro diritti, dall' altra li costringe alla severa osservanza dci loro d(\vcri. -É in rapporto colle scienze naturali per la scelta c la conservazione degli uomini che debbono far parte dell' esercito; e perciò caserme, vestiario, nutrimento; pulitczza , marcie, tutto è soggetto ai dettami della scienza. È in rapporto collo. pubblica economia per ciò che riguarda l; amministrazione la quale tocca gl' intt•ressi matcrittli della milizia; c l' ingerenza pubblica nell' amminisu·azionc tlr.lla guerra è uno dei compiti dclln rapprescntnnzn della nazione. È in rapporto colla giurisprudenza c colla lt•gislozionc iil quanlo alle pene ed alle ricompense . Lo è colla fisico , colla chimica, _ e quindi colla minct·alogia e colla metallurgica per av<'re e per usare buQnc ormi. Lo è finalmente colle scienze csallc le quali vrngono applicate ai movimenti ed alle grandi operazioni degli esC'rciti, senza parlar poi di quanto è richiesto nelle fortificazioni dai mezzi di diresa o di oppugnazione.

'ffi'

In qual <'Osa al decadere delle allre arti c delle nlla·e scienze deve pure decadere l ' arte e la scienza della guerra, al fiorire di quelle Ùcn dietro immancabilmente il prospcramento di queste.

Anche colle lettere c colle arti belle la scienza di guerra tiene rappoa·ti (l).

La poesia fu spesso invocata per eccitare le necessarie 111 buon esito di un n lotta; e lo fece collo stimolare l' amor proprio, il sentimento patrio, l'odio al ne· mico; col canlarP. lP. gesle degli nntichi, effetti della vittoa·ia c quelli della sconfìua . l greci avevano i loro canti di guera·a; gli e i Bardi presso gli scandipavi e le popolazioni celtiche orientali, provano la nostra asserzione. Che più Y Anche nelle no s tre società civili, anche ai tempi nostri, abbiamo veduto in Prussia, in Francia, in Italia, molle composizioni poetiche ad uso degli eserciti. Di guisa che la gnrrra scuote le mus<', e le muse scuotono alla gucra·a.

L'eloquenza produce gli stessi effetti della poesia, cd eccita gli animi alla guerra. Dalle orazioni e dai discorsi dei capitani antichi, fino agli ordini del giorno dei moderni noi vediamo l' eloquenza tendere al medesimo scopo della poesia.

Nè fa mestieri il dire come le composizioni storiche, descrivendo le azioni degli uomini celebri, · concorrano nel medesimo fine rnggionlo dai poeti, specialmente nelle prime epoche della vita dci popot1. Erodoto, padre d"lla storia 1 compose il suo racconto che lesse in unn solennità nnzio-

(f) V. BLAN r.u Della scir n:a militare consitlem la 11e' suoi l'apporli collt scien;,• c col sislt•ma

nole, per descrivere la lolla sproporzionata in cu1 1 greci trionfarono dci pcrsiaui, l' Europa dell' Asia, e la civiltà che progredisce con quella che sta ferma.

Anche le arti belle tendono le molle volle al medesimo scopo di eccitare e rilnigorirc le passioni. La musica serve ad animare i tumulti di &uerra od a scgnnre un ordine nella confusione; la pittura e la scultura servono a per · petuare la memoria dei sentimenti di amore o di odio, e di tutti gli nvv,.nimr.nti più celebri che ne sono derivali per lasciare esempio ed impulso alle future generazioni.

VIli. La storia dell' artè si occuperà dunque delle due parli, Ot'dinamento cd azione, c delle suddivisioni di esse che abbiamo accennato, come· pure dei ·rapporti che l'arte bellica ha collo stato sociale e con diverse parti dello sci· bile umano; ma dove avrò dcssa principio?

IX. La guerra, o per dir meglio la lotta fra gli uomini , è antica quanto l' umanità. Non appena vediamo du e uomini sulla terra li troviamo a cozzo fra loro ; uno uccide l' altro; e la morte di Abele è la prima goccia di quella lunga striscia di sangue che si è perpetuata colla vita delle nazioni.

Le prime guerre si fecero da uomo ad uomo; lutto vi era mosso dalla passione; tutto appop:giato alla forza brutale; poscia vi s ' introdusse una prima arte che fu quella del pugilato; e quest' arte fu tenuta in tanta onoranza da essere ammirata come un'istruzione emanata degli Dei. ·

Questi combattimenti individuali trallvano la loro origine dalla mal a tendenza ossia dal vi zii degli uomini ( l ); il tristo , che lÌ sentiva più forte, voleva dominAre e si faceva temere dai suoi simili. Allora i deboli cercarono di porre un argine alla prepo· lenza far.endo ricorso alla buona tendenza ossia alla virtù degli uomini; implorarono cioè l' aiuto di coloro che all' amore del-

(l] CaiTÌOII·Nisas.

(l] CaiTÌOII·Nisas.

l' ordine ed all' orrore pel delitto aggiungevano il dispreuo del pericolo, la forza, e la destrezza; le popolazioni si raccomandarono alle loro braccia ed alla loro clava: e ciò formò la gloria ' degli Et·coli e dei 'fesei, o piullosto dei primi eroi elle loro servirono di modello.

Riuniti momenlaneameule od alleali per un certo tempo pa·· recchi combattenti coll' intendimento di . assalire o difendersi, sentirono il bisoguo di accordarsi per !stabilire un ordine· od un assetto qualunque; e per mantenere quesl' ordine e questo assestamento riconobbero la necessità del comando e dell' oLbe· di enza.

Falle queste riunioni, fu mestiPri perfezionare le armi iu modo ila incomodare il più possibile l ' avversario che si aveva a fronte, ect il meno possibile l ' amico che 11i aveva allato.

In tal guisa l'arte deve gegrHl lare i suoi progressi; in primo luogo nel modo di armarsi e di servirsi delle armi; in secondo · luogo in quello di congiungersi e di serrarsi per essere più difficilmente rotti dal nemico, e per polerlo più facilmente sfon· dare.

Le prime armi furono naturalmente i rami d'albero eù i sassi; esse perfezionaronsi formando coi primi i pali e poscia le picche, ed adoperando i secondi non solo lanciandoli colla mano ma col meno delle fionde diedero poscia origine agli archi, ai dardi, ed alle freccie.

Gli uorniui armali di picca costituirono la fanteria di linea, quelli coll' arma da lanc iare la ranleri a leggi era.

Ma quale fu forse la prima o1·dinanza che adollarono questi uomini armali di mano in mano che si riunirono, d' onde questa ordinanza ebbe origine, come si sviluppò e si estese?

Qui entriamo nel campo delle congetture, e riportiamo un'opi· olone che ci sembra Ingegnosa.

L' uomo, combattendo dapprima da corpo a corpo, doveva considerare cb' egli era vulnerabile da quattro lati e non poteva difendersi se non che da un solo; e allora forse ha risoluto il primo problema tattico, unendo quattro uomini col dosso appog· giato l' uno all' altro .in modo da formare un quadrato colla fronte in fuori, c da presentare cosi una difesa da tulli quattro i lati.

Questi quattro uomini non erano se non cbe il contingente di una o due famiglie.

Allorchè si raunarano selle od otto famiglie. numero che fu probabilmente quello della prima gente la quale abbandonò la vita errante dei cacciatori e Ilei pastori per le arti sedentarie dell' agt·icoltura, e stabilì la sua dimora intorno ad una fontana o sulle rive di un ruscello, il contingente dei combattenti che codeste ramiglie poterono somministrare fu naturalmente mag· giore; e f11tto il calcolo approssimativo su due uomini per ciascheduna, vi sarebbel'o stati d circa sedici uomini . Ora , par· tendo dallo stesso principio di difendersi da lulle le parli, è pos· sibite che il primo quadrato di quattro abbia servito di nucleo, di radice, al qua rlra t o più grande di sedici; il quale, armato di pali, o1ft·in la facoltà a gli nomini centro di servirsi della loro arma per pr.oteggere sè medesimi e coloro cbe li cuoprivano (t).

Aumentando ancora il numero delle famiglie riunite sino alla formazione di piccole città, queste poterono certamente f1no dalla loro orii(ine raunare maggiore quantità di combattenti, tanto più quand' esse erano collegate ad altre città con vincoli di alleanza per iscongiurare un pericolo comune. E siccome la esperienza avrà ben presto insegnato che l' energia· di una .truppa si fonda sull' unione de ' suoi elementi, cosi inYece di formare tanti piccoli quadrati isolati, ai pensò di combinal'e un tutto del cootin· geute di venuto più numeroso, e farne quadrati più grossi. Il per. fezionamento del palo che divenne lunga picca a punta di ferro, facilitò la difesa ad un maggior numero di righe che componevano l' ordin3nza: la quale però, divenendo vieppitì profonda, dovè contenere un numero di uomini che non poteva prendere parte al combattimento pcrcbè la loa·o arma non era bastante· 'mente lunga da poter oltrepassare le prime rigue ed agire attivamente prt!sentando la punta al nemico. Questi uomini potevano servire a due scopi: 1" a rendere più solida l' ordinanza collo impedire di disordinarsi e retrocedere a quelli che aveano innanzi

a sè: 2' a riempiere i vuoti che le ferite e le morti cagionavano: in questo secondo caso compievano l' ufficio di riserve di cui offrivano la prima idea ed! il primo germe.

Questi quadrati si componevaqo naturalmente di tante piccole unità, aventi ì loro capi, e rappresentate dai tenui -contingenti delle diverse adunanze o borgate primitive; unità che nnivano a costituire le suddivisioni dell' insieme divenuto numeroso e forte.

All' influito e soverchio ingrossamento di questi quadrati conveniva porre un limite; e ciò si potè eseguire allorquando si trovò un altro mezzo di proteggere le spalle ed i Oanchi delle truppe riunite in un sol corpo. L' invenzione delle armi da lan· ciare, della fionda cioè, dell' arco, e delle freccie, compiè la bi· sogna. L' uso di queste armi richiedeva movimenti liberi negli uomini che le maneggiavano, i quali per conseguenza non potevano essere introdotti nelle file serr'ale di coloro che portuano la picca; quindi per associa re l' azione dei primi con quella dei secondi, i frombolieri e gli arcieri ebbero il loro posto naturale sulla fronte, ai fianchi, ed alle spalle dei quadrati; potendo gio· vare in quest' ultima posizione, coi loro liri inarcali, ad offen· dcre il nemico.

Codesti uomini potevano essere utilizzati a doppio servizio: to a spiare i movimenti del nemico senza dnopo di adoperare a questo scopo alcuni di coloro che facevano parte del corpo di battaglia, ed indebolire cosi l' ordinanza od alterarne la simmetria: 2° a proteggere i fianchi e le spalle dello stesso corpo di ballaglia.

Trovata protezione, non vi fu più mestieri di conti· nuare nell' ingrossamento del quadrati; e dalla forma di questa ordinanza si potè passare invece alla rettangolare allungando la fronte senza aumentare più oltre la profondità. In tal guisa si fa· cilitò il mezzo di avviluppar·e il nemico, o tli resisttrgli in .casò di ugual manovra da parte sua.

Questa fu forse l'origine, questi furono forse i primi passi dell' arte presso quei popoli i quali preseuCarono un certo ordinamento negli eserciti, presso · quelli specialmente da cui i greci trassero idee per la formazione delle loro falangi. Cosi però non

2'7 dev' essere ancnuto in ogni luogo ; perchè la riunione di moltitudini a rmate, non rette da principii · d' ordine e di ragiona t o meccanismo, non meritano il nome di ese rciti nè un' accurata investigazione sulla loro origine e sul loro accrescimento.

Finora abbiamo parlato dell' istituzione della fanteria; ci re· sta a dire da che ebbero origine la cavalleria, le macchine da guerra che s' introdussero negli eserciti per combattere io campo aperto, gli ostacoli elevati a diCesa, ed i mezzi immaginali per l' oppugnazione.

L' or igine della CIIYalleria, più o meno ordinata, si perde in mezzo alle favole della mitologia . L'uomo a cavallo vi è sentato dal C<'ntauro, il quale, formando nn tutto dell'animale e dtl cavalliere, dimostra come sino dai più remoti tempi si pensasse che per ottene re un buon cavaliere dovesse l' uomo, per cosi dire , identificarsi coll ' animale su cui montava. l mitologi hanno tentato di spiegare io diverse maniere l ' origine e la natura dei centauri che essi facevano nasc ere da una nuvola; e la piìt ragionevole sarebbe quella che li considerasse come una tribù prima domatrice dei cavalli (t).

L' antichità di queste favole provert:bbe quella della cavalle· rta ; ma non abbiamo alcun lume che ci rischiari la progressiva riunione di uomini armati a cavallo, l' òrigine della loro formazione ed ordinanza , ed il loro accoppiamento alla fanteria nella costituzione degli eserciti. Diodoro accenna ad una pietra acuita sulla tomba d' Osimandia, su cui era rappres entata la guerra che questo re d' egitto fece ai ribelli della Battriaoa, e dice che in quella impresa conducesse seco ventimila cavallieri. Tra Osiman dia e Sesostri, vissuto lungo tempo innanzi all' assedio di Troja , Diodoro conta "enlicioque generazioni; sarebbe adunque una cavalleria istituita pochi secoli dopo l' epoca che vien detta dlluviana . Ma tulli gli storici si accordano nel riferire al tempi di Scsoslri l' uso negli eserdti di cavalleria regolare e ben distinta . dai carri armati, della qual cosa terremo discorso fra breve.

Non si sa bene quando i carri da commctassero ad usarsi: portavano lame ta glieuti alle sale ed nIle ruote; vi stavano cavalli vigorosi, e menavano strage nell' esercito nemico. Molte nazioni ne disputarono l' invenzione all'Egitto : ma Senofonte ne fa autore Ciro, Cte s ia Semiramide, ed allrl un re macedone. Comunque siasi, è certo che i carri armali .precedettero alla cavalleria; e che fu.l'ono tra le macchine più antiche le quali s' introdussero io ca10po (l) .. Le altre macchine trasci · nate al seguito degli eserciti sono di origine meno remota; tuttavia non abbiamo dali prech;i •:he c' inducano a determinare positivamente a quali epoche ed a quai popoli si d ebba attribuirne l' invcnzionr.. La loro fo r za motrice era tratta ordinar iamente dalla l'laslicità dei legni, come avveniva nei semplici archi.

Rispetto all ' origine degli ostacoli elevati a difesa e dei immaginali per l' oppugnaz ione, osserveremo eme, non appena cominciarono le prime tolle, il debole avrà sentito il bisogno di meli ere un ostacolo fra sè ed il suo nemico; mentre questi, dal canto suo, avrà dovuto cercare lutti i mezzi per distruggere que sti ostacoli. Le prime di difesa furono senza dubbio alçuni pali od un fosso di piccole dimensioni; i primi mezzi di oppu· gouione saranno slali na t uralmente la scalata e la &appa .

L' nrle delle fortificazioni adunque avendo per iscopo di porre H debole in condizione di resistere al forte, le sue prime appli· cazioni risalgono all' origine d elle società ; imperocchè sino da quando le popo lazioni si sono agglomerate, le riunioni meno numerose hanno dovuto pensare ai mezzi di sollrarre i frulli del loro lavoro alle tlcpredazioni di vicini più potenti. Le difese si sono regolate a DOI' ffia delle arm i ch'erano in uso. Allorquando gli aggressori arrivavano con grossi bastoni, con ascie di pietra, con .freccic e con giavellotti, la cùi punta era indurita al fuoco, o guernila d ' osso e di resta di pesce, un baluardo di terra, sor· montato da una linea di palizzate, o da una siepe viva, formava un trinceramento rispettabile. La terra del baluardo era quella che si otteneva scavando un fosso davanti alle palizzate od alle

(l J Ell cic/OjiCdia p opolare: V. CARRI.

siepi vive per impedit·e eh e fossero tagliate otl arse; e questa terra, gellata all' iodittro, formava uua specie di piallaforma su cui montava il tliftnsorc per dominare l' assalitot·e e gt!ltargli dardi o piett·e per disopra alla lin<•a dci pali o dP.i rami. Tale è la fortificazione presso tutti i popoli primitivi, tale ci è rappresentata «!,a tutti gli autori :antichi, tale fu trovata negli ultimi secoli pres1:1o i popoli selvaggi dell' America (t).

Ditfuaasi l ' arte di lavorare i mttall i, queste fortificazioni perdellero assai del loro vaiQre, imperoccltè i pali e le siepi non presentavano più un ostacolo insormonlabile a strumenti di metallo ta glienti e temprati. Laoode, sino dai tempi più remoti, vidersi i popoli ergere moli di terra e di malloni, mnri di quadrelli colli al sole o di pietre dure, affine di pt·eservarc le loro abitazioni ed i loro campi dalle incursioni dci neruit:i. Questi muri seguirono la forma generale del recinto delle città; più alti e grossi erano dessi e meglio raggiungevano lo scopo pel quale ve\}ivano costrutti; la loro altezza li guarenti va dalla scalata e indeboliva l' effello delle armi da lanciare, quand' a nco non li avesse preservati iutieramente; la loro grossezza prel!entava un sito vantaggioso pel combattenti i c ui proiellili erano tanto più formidabili quanto da più alto partivano; oltre a ciò, qilanto maggiore era la grossezza loro altreuanlo più difficile il forarli sia di fronte ·cbe di sotto, qualora si fosse tentato dal nemico di aprir breccie o di cavar mine (2).

l primi popoli storici fecero costru1.ioni gigantesche di questo genere, .le cui vestigia destano meravigli a per la loro mole e pel lavoro enorme cbe debbono aver richiesto.

· Ma contro codeste fortificazioni che cosa potevano fare le moltitudini armale di freccie e di pietre? Egli è perciò che gli assedj conllistellero per qualche tempo in semplici blocchi; si devastava il paese nemico, e si cercava di ridurlo colla fame o di prenderlo coll'astuzia.

L' invenzione delle d' oppugoazione mutir poscia o modificò il sistema; e siccome l' origine di esse perdesi

[i] Ratbeau, Trailè de (orlifìcation.

Le,om mr l' art mililaire et /es (orti{lcations.

fra Je caligine <lei lempi; così non è dato allo storico di poter ragionare se non che sulle loro applicazioni e sui loro perfczionamenli, non sulle epoche o sui luoghi in cui fua·ono inventate.

Maizcroy (t) cita un passo biblir.o da cui deduce l' esistenza delle macchine ai tempi mosaici; ma non potendo trarne idee precise sulla struttura e S(!ll' uso di esse, si ferma pijlllosto a parlare di quelle che si costruirono ai tempi di Ozia, ollo secoli avanti l' èra volgare; assevera che prima di q nell' epoca non se ne trova alcun vestigio; ma che ciò non ostante non ess·endo citate allora come cosa nuova, si ha argomento P"l' ritt>nere che avessero un' oa·igioe assai più remota.

X. Poste col ragionamento le pl'imc basi della riunione d' uomini armati, dia·emo che r.olla storia non abbiamo traccia della formazione gradata di quegli eserciti numet•osi che esisterono fluo dai tempi più remoti; nè rlel progresso dell' at·le militare la quale, sebbene rozza, deve aver presieduto al loro ordinamento. Certo è che questi eserciti, col mezzo delle invasioni e delle conquiste, fondarono antichissimi regni, fra cui quelli va!'tissimi dell' Egitto e dell' Assiria, i quali sono i soli della remota antichità che sieno meritevoli dell' attenzione degli studiosi;-- ed i rudimenti dell' arte militare dove11nsl certamente cc•noscere dai grandi con-. quistatori, Sesoslri e Nioo, t>ssendochè trallossi di armare, di vestire, di nuttire, di muovere moltitudini immense, di circon· dare di mura, e di fortificare con torri, amplissime cillà come Babilonia e Ninive; cose tutte che fanno parte della scienza c dell' arte militare.

Quali fossero anche a que' tempi quest ' arte o questa scienza · noi non conosciamo con sicurezza nè con chiarezza; sappiamo però che Sesostri aveva il suo popolo diviso io classi, una delle quali era dei soldati; aveva le terre dh'ise in varie parli ed una ai soldati spettava. Di padre iu figlio il mestiere delle armi trasmelleva11i. Sesoslri apportò un grande innovamento , nella composizione degli eserciti. Fino dai tempi più remoti l'Egitto

(t) Tmité sur l ' at't des sièges.

teneva in armi un corpo di truppe il quale, alla foggia di tutti gli eserciti primitivi, era composto di fanteria. Sesostri v' intro· dusse la cavalleria . L' arte dell' equituione, inventata in Egitto in epoca non bene determinala, ebbe utile applicaz.ione in quella di cui parliamo; ed i cavalli, che dapprima venivano ado· perali soltanto a trascinare i carri armati, costituirono un' arma novella.

1- carri di guerra tormavano grande fona degli antichi eser· citi; e gli egizj ne io molta quantità, come risulta dal viaggio di Dénon in Egitto nella circostanza dell' impresa di Buonapa•·te.

Le prime armi offensive degli egizj non sono ben note; certo è che nelle più antiche pillure e bassi rilievi . si vede il guerriero già munito delle ft·cccie, della lancia, del giavellotlo, dell'accetta, e della faretra. Nei sepolcri del re di Tebe si trovano dipinte altre armi fra cui la sciabola ed il pugnale. Le difensivo furono· primieramente le spoglie degli animali, le pelli cioè dei leoni e dei tori, lo scudo, che gli egizj (secondo Platone) pretendono aver inventato. Nelle pillure dci nominati sepolcri di Tebe si trovano pure il giaco di maglia e l' elmo.

Gli egizj avevano bandiere ed insegne militari ; avevano una gerarchia nell' esercUo, la quale come tutte le uzioni sociali di quel popolo, e come tutte quelle dell' antichità, era un com· pendio, del sistema monarchico. Vi era un capo della casta mili· tare come vi era un Gran sacerdote ed un Gran giudice; e da questo capo supremo discendevano i gradì aumentando di numero e diminuendo di potere, fino alla categoria di soldati sempliçi come avviene puranco negli eserciti odierni.

Molle usanze, molli esercizj vi avevano per indurire i gucr· rieri. Conducevano una vita severa e labòriosa, si esercitavano alla loUa, alla coru a piedi, a cavallo, e sni carri .

Il loro modo di accamparsi, la disposizione dt:lle loro truppe, l' ordine seguito da essi nei corubaÌ.timenti, non ci vennero tra· smessi con precisione dalle storie nè dalle tradizioni; vuolsi però da taluno che il loro ordine di ballaglia fosse il profondo; che marciassero contro il nemico o ne l' assalto in forma di schiera quadrata.

Nemmanco si conosce fino a qual punto gli egizj antichi, s'intendessero della guerra d' asseùio, sia per l' assalto sia per la difesa. Essi hanno negletto l' arte delle fortificazioni; e la storia oon vanta punto le mura di Tebc o di Memfi come quelle di Ba· bilonia e di Ninive.

Le militi!! el(izlane si dividevano in due corpi: Cclcsirii ed Ermotibii, giusta la provincia in cui soggiornavano o piuttosto secondo la diversa forma abili lor·o. Vuolsi che le provin· cie dei primi pote"sero sBmministrare 250,000 uomÌJli, e quelle dci sccon1li 160,000. Mille uomiui nll' anno il st'rvizio presso il re e ricevevano soldo e razioni.

Rigullrdo .alla disciplina, gli storici nntichi ci fanno sapere soltanto che i soldati i q10ali abbandonavano il posto, o disoiJ· bcdivano al corr.andantP, o davano prova di codardia, erano puniti coi solisegni d' infamia; arg(lmeuto irrecnsab ile del sentimento d' onore militare.

Passando dagli egizj agli assirj, troviamo Nino che, a capo di sterminato numero di guerrieri (vuolsi d'un milione), compi le imprese meravigliose narrate dagli storici classici ed estese fino nell'Egitto e nell'India; troviamo molla conformità nel ai· stema militare dei due popoli, imperocchè gli antichi egizj e gli assirj del primo impero hanno brillalo qello stesso periodo.

Questi ultimi si servivano come i primi di carri armali. An· nellevano molla importanza ad un apparato guerriero che p;ace agli occhi dr.gl' ignoranti e turba quelli dei vili, ma che non imp<'ne ai prodi e non ba mai prodotto grandi vantaggi. Non man· cavano di col'3ggio ed amavano la guerra. Il loro urto era impe· tuoso. Invasero di buon' ora il territorio dei loro vicini, e li resero tribulArj e vassalli . Su questa base si elevò l' impt>ro di Nino e di Semiramide (1}.

Ciò che merita menzione particolare sono le opere di diresa che ve11nero innalzate a NioiYe ed a Babilonia. Le mura di quest' ultima città uevano, secoiuJo Prideaux, cinquanta cubiti di grossezza, dugeoto di allena, e qualll·ocenlo oltanla stadj di (l] Dc La\'erne, L' at·t mililaire clle:s les 11afions plus célebl·cs de l' autiquité etc,

33 circonferenza, che corrispondono a circa ventiquattro leghe. Formavano un quadrato· perfetto, erano f.tbbricale di larghi matco nn essi per mezzo di bitume, allorniate da un gran fos!'o pieno di acqua e rivestito di mattoni in tulli i lati: l a terra cavata per profondarlo servi a fare i mattoni del suo rivestimento e quelli di cui erano costruite le mura. Ciascun lato del qua· drato aveva venticinque porte di bronzo massiccie, e fra le porte ed i lati del quadrato erano molte torri più alle dieci piedi delle mura.

Ma se gli antichi assirj ·erano molto innan zi uella costruzione delle opere di d1fesa, non pare che lo fossero' altrettanto nei mezzi e nei metodi di assa Ilo delle fortezze; le circostanze d el· l' àssedio di Baltro ( oggi Blak ), il più aulico della storia, fallo da Nino e dal suo esercito innumerevole, prouno come i primi assirj non fossero tt·oppo abili nell' arte di prendere una . città (i).

Altri popoli antichissimi ebbero eserciti, istituzioni mililari, imprese; fra questi si notano i chinesi, gl' indiani, gli ebrei.

Voolsi che esistesse un' arte militare in Ch ina ventisei secoli avanti l'éra cri stiana. Narrasi che venti secoli prima di Cristo i chinesi avessero eserciti con suddivillioni, ed ogni sezione fosse guidata da un vessillo di colore particolare. La cavalleria e i carri da guerra manovravano nella China in grandi masse. Vi si costruh·ano piazze forti e si praticavano gli assedj . Undjci secoli avanti Cristo 11i di:oponevano su di una sola linea ad intervalli, formala di cinquè quad1·ati uguali. Quattro secoli prima dell' èra volgare conoscevano la polvere da fucile, ma se ne servivano per fuochi d' artifizio: no o ebbero però bocche da fuoco se nun che in tempi più vicini a noi.

Gl ' indiani possedevano sino dai tempi più remoti d ella loro storia cel'le armi che lanciavano projellili col mezzo di uoa combinazione chimica in cui entrava il uilro; ma pare che l' uso e la conoscenza di questa combinazione siansi perduti coll' an· (Il lJc-Luvenw.

Stor. dell' Art Milit. 3.

dare del tempo. Una classe d' uomini si dedicava alla guerra .

Gl' indiani aveano fanti, cavalli, carri, elefanti. Pretendesi che conoscessero il modo di marciare, di dividere i loro eserciti, di accamparsi.

Fra gli ebrei ogni cilladino era so ldato dai 20 anni in su : la l egge stabiliva però alcùoe esenzioni. Si dividevano io corpi di t 000 uomini, suddivisi in centinaia, io cinquantine ed in de· cine. L' esercito era comandalo dal capo della nazione; marciava sotto dodici insegue, una per tribù. Nell' arte degli asseaj do · vellet·o pea·fezionarsi io causa d el gran unmero di cillà fortificale di cui furono costretti impadronirsi pea· impossessarsi della Pa· lestioa. lu genel'a le vinsero più per fede, per impelo, per fanatismo, che per arte di guerra.

Ma non è tra gli egizj, gli · assirj, od altri popoli antichi del l'oriente che possiamo cominciare con utilità la storia dell'arte militare; imperciocchè qùest' arte era f1 a loro nella sua infanzia, e noco avremo da apprendere per vantaggio nostro dai loro me· todi nell'ordinare un esercito e nel guidarlo sui campi dr bat· taglia . In que' secoli remoti, i acgni e gl' imperj non avevano relazioni tali cogli altri stati da ottenere lumi sulle forze e sui disegni rispettivi. Una nazione si determinava improvvi§amente, e senza saperne troppo il motivo, ad assalire uo' altra; questo, sorpresa , si difendeva come poteva. Ne conseguiva che non vi erano piani di campagna come nei tempi di civiltà meno remoti, e che ignorava!'i assolutamente la quantità di particolari ·e di consiùerazioui che necessitano ai tempi nostri per iocomin· ciare una guerra con buon esitn. Gli antichi p1·eparavano spe· dizioni c non . campagne. Essi non aspettavano il loro trionfo se non che dalle forze loro; il mantenere relazione nel paese in cui si vuole portare la guerra , seminar"i discordie, sviare l' at· tenzione dell' avversal'io dal punto principale d' auacco, ob· bligarlo a dividere le sue forze, sventare la sua politica, formare buone alleanze contro di esso, ooo assalirlo sempre di fronte nè nel nucleo della sua potenza, ìna in possedimenti che gli sono preziosi, o presso gli alleati suoi alla cui indipendenza egli annclta gran valore, tuttociò era troppo elevato pel periodo di cui parliamo. Si rauoavano eserciti considerevoli che si mettevano

:15

in· movimento lulli in una volla ed in massa, c<l innondando per un punt o solo il p!lese che volevano assoggeltare.

La divisione dell' esercito in più colonne, le quali marcino ù' accordo per avviluppare ed invadere un territo rio, ed abbiano punti di corrispondenza c di riunione, non era maggiormente conosciuta dai guerriet·i di que ' tempi remoti di quanto lo fosse l' urte delle ricognizioni militari o quella delle es plorazioni, la scelta delle direzioni , delle pos izioni, e dei terreni; imperocchc tutte queste op erazioni non pussono essere, in caso di guerra, se non che frutto di lunga esperi enza , di premeditato, e di conoscenza perfetta dci paesi in cui si portano le proprie armi. Qu r. gli eserciti marciavano innanzi in una sol massa, non assumevano informazioni sulle località che dovevano percorrP.re se non che a misura che si avanzavano ; portavano s cco loro viveri pet· un certo tempo, ma non fa 'cevano magazzini di armi nè di munizioni da bocca; saccheggiavano il paese nemico giorno per giorno. I.e batta glie erano d' inrontro ; gli . eserciti si urla· vano e si uccidevano senza misericordia. Primi a dar la carica erano i carri falciati, poi il re,;to dell' esercito. Colui che trovavasi costretto a difendersi non poneva maggior arte nella sua condotta.

l.a ritirata era una rotta completa; l' incontro di un Oume era il colpo di morte pei fug giaschi; il monarca od il generale vinto passava il ponte ( se ve n' era uno pr eparato ) col sno corte ggio; 1!, per me glio assicurare la !'ua fu ga, lo faceva tagliare · t.Jiclro a sè, abbandonando la sua truppa all:r rabbia nemica (1}.

Ecco quanto sommariamente si s a intorno all ' ordinamento degli eserciti ed al modo di farli agire degli antichi ; locchè r.onsiderato, vcg giamo come 1 : arte militare fosse presso que' po· poli nella su a infanzia , c niun amm at slramenlo potremmo trarre nel prolun gare le nostre ricerr.he in quelle epoche di pri ma vita sociale, io cui gli . antichi, nelle cose di guerra, facevano assegnamento esclusivo sulla forza materiale senza tener calcolo della vigoria della mente.

( l] ne La \'crnc , L 'ar t cltc : Ics ci:li:brcs e t c l' alltiqui t r.

Qualora vogliamo rinvenire un felice àccoppiamcnto del raziocinio, dello studio, e dell' csverienza, coi mezzi fi. sici che sono a nostra disposizione, affine di rendere 'questi più ertìcaci srnza d' uopo di adop<'rarli in numero sterminato, noi siamo ohblignti a fermarci alla Grecia, O\'e troviamo l' arte della guerra fondata sopra sani principj e ricca di utili risuhamcnti. l greci, in guerra difensiva coi persiani, mercenaria sotto Ciro, civile fra loro, offensiva e conquistatrice sotto Alessandro, pensarono b<'n presto agli rsrrciti loro, e crea· rono educazione militare, armamento, amministrazione, ordinanza, manovre, disciplina, igiene, unn tattica di forma· zione che soppravisse alla distruzione delle loro falangi.

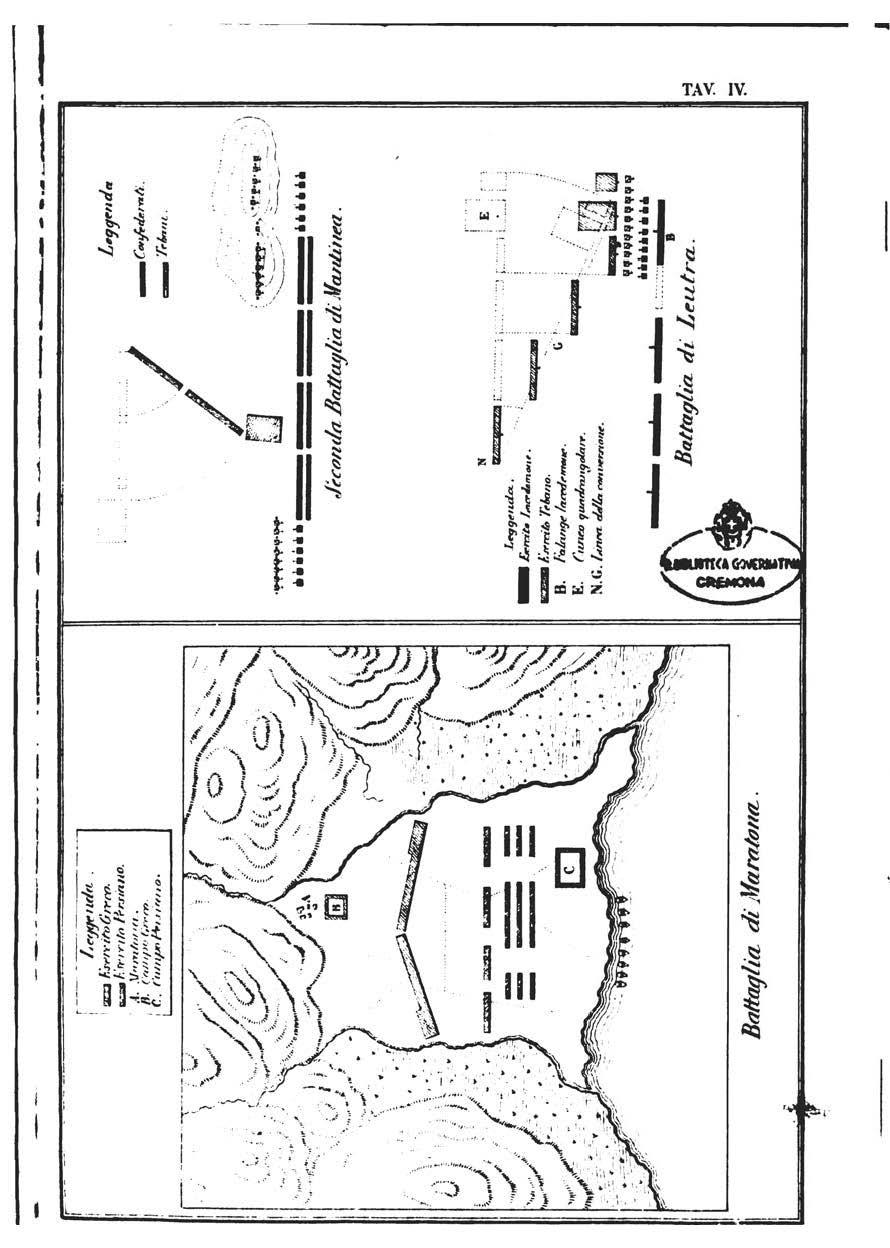

Nomi grandi ci la!lciarono colle battaglie di Maratona, di Sala mina, di. Platea; colla ritirata dci diecimila; battaglie di Micalc, di Lcutrn, di Mantinea, del Granico, di Arbella; nomi grandi con Milziade, Temistocle, tisimaco, Senofonte, Pelopirla, F.paminonda ed Alessandro.

Nè le istituzioni militari dci greci rimasero chiuse nei confini della terra loro; CÌro se ne istrussc, cd i persiani ·cominciarono a porle in opera; ma la morte di Ciro li ricnllerc nell' antica inettczza . l cartaginesi, cresciuti in potenza col commercio e cogli eserciti merccnarj , ammirarono i greci e li imitarono; ne adottarono in gran parte l' ortlin:mza, ma non la per· fezionarono: c, se dobbiamo ct·ctlcre a Vitruvio, la sola ag· giunta che avrebbero fallo agli antichi mezzi di distruzione sarebbe stata l' invenzione dell' ariete per battere le mura.

Intanto so•·gcva a fianco dei greci un popolo guerriero, che, senza adottare il loro sistema militare, un altro ne creò più adatto allo scopo suo di conquistatore, e tanto sorse a potenza da distruggere repubbliche e regni, e da stendere il

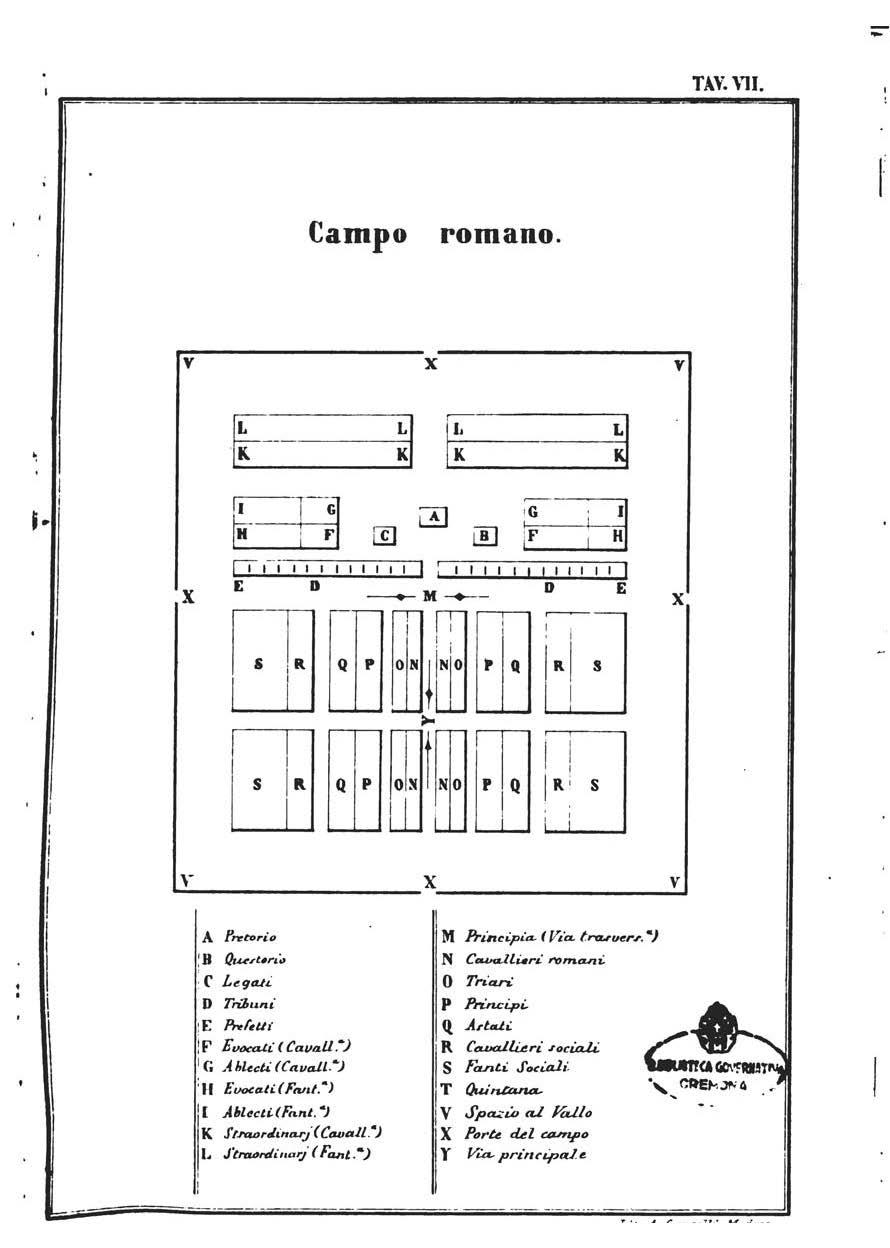

suo dominio sulla massima parte del mondo antico. l ro mani, ordinale le loro legioni, mostrarono fior d' arte e di saper militare in tutte le parti dell' orgaoamento, io tolte quelle dei cooccui e delle esecuzioni ; solidità e mobilità, saggiamente combinate, diedero . alle loro schiere una. superiorità assoluta sugli allri sistemi; essi ruppero le fnlangi, conquisero le masse innumerevoli di nemici meno istruui di loro, e lasciarono monumenti preziosi di sapienza militare i quali allestano quanto conoscessero l' arte della guerra e qual vi abbiano recato.

Xl . L' invasione dci barbari, precipitando i popoli nell' ignoranza, e gettando nel bu io tuue le arti e le scienze antiche, offuscò anche l' arte e la scienza militare con tanto onore e profitto i greci ed i romani avevano coltivato. l barbari portarono seco loro il sistema feudale, in cu i gli eserciti , composti principahncnte di cavalieri bardati di ferro , si distinguono sopraltuto per la prodezza, la forza fisica, e te azioni individuati; nulla per l'ordine e per l'insieme. Le guerre di Carlomagno, le invasioni dei Normanni, le ero· ciatc, le guerre per fondare doruinii stranieri nella penisola italica, sono le imprese più notr.voli dei tempi di mezzo. Xli. Fra le grandi scoperte che apersero la via al rinnovamento delle scienze e delle arti, e che separarono totalmente il medio e,·o dai tempi moderni, una ve n' ba che appartiene intieramente alla categoria militare. Vo' dire la scoperta, o, piunosto, l' uso della polvere; c col volgere degli anni tu no subisce il più esenziale mutamento; armi, Vtstiorio, ordinanza, tutto è cambiato; la cavalleria non è più la dominante negli eserciti; la fanteria riprende ili posto e r iacquista la considerazione ch.e godeva già frà greci e romani; la picca sparisce a poco a poco, c la I.Jajonenn

unita al fucile forma un' arma di doppio uso, da giuo e da urto; i classici di Grecia c di Roma vengono studia ti; e l' arte militare acquista un impulso e fa un progresso che le barbarie de l medio evo aveva arrestato.

Grandi avvenimenti c uomini grandi cbbimo in quest' éra novella. Carlo VIli scende in Italia cor. numero e pezzi d' artiglieria non mai veduti ; Emanuele Filiberto, ristabilito il fulgore della sun dinastia, instaura eserciti nazionali c cilladini; Enrico IV contro la lega cattolica, Mau' rizio di Nassau contro gli austro-ispanici, Gustavo Adolfo a capo dei protestanti nelle guerre di religione , Luigi XIV in quelle d' ambizione e di preponderanza, Torrenn, Mon· tecuccoli, Condè, il principe Eugenio di Savoia, il maresciallo di Sassonin, e al disopra di tutti Federico Il e Napoleone il grande, segnarono epoche nelln storia dell' arte militare le quali non si confondono con (1hclle di certe gcstc clamorose, di certe ardimentose imprese, che nulla influiscono sulla scien za; ma si svolsero in esse tutti i tesori che arricchirono di tanta sap ienza l' nrte della guerra da portarla al punto di altezza a cui oggi dì si · trova collocata.

l perfezionamenti recati alle al'mi in questi ultimi tempi hanno portato e porterano ultc'r iori mutamenti all' arte militare; le armi rigate, la forma c la mole dci projcuili, il tiro a favolose distanze, J' ago applicato ai fucili, l' alleggerimento e la semplificazione di tutto il materiale di guerra, la mobilità ognor crescente che si vuol dare nlordinanza, i progressi di tutte le arti e di tutte le scienze che hanno relazioni più o meno dirette colle cose di gucr· ra, ci costringono a studiare di continuo perchè le oppli· cazion i pratiche vadano di pari passo co lle elucubrazioni teoriche .

La Prussia ha riconosciuto più d' ogni altra potenza questa verità; e ne ha raccolto e raccoglie i frutti nelle grandiose e spedite sue guerre e suoi strepitosi trionfi . Non è io essa il genio di un uomo che opera prodigj, è il genio di una intiera nazione che ha compreso la foria del progresso.

Quindi, come già dicemmo, non per semplice o per lusso di cognizioni, ma per trarre da ogni tempo e da ogni luogo gli elementi che ci servano di base ai nostri studii ed alle nostre osservazioni, dobbiamo applica1·ci allo studio dell' arte militare; c • per formarsi a quest' arte, dice il maresciallo ·Gouvion Saint Cyr, fa duopo di uno studio profondo della storia delle guerre antiche e moderne, " c di quello deg li ordinamenti militari coi quali codeste guerre si sono preparate ed eseguite .

Dal breve schizzo che abbiamo tracciato, facilmente si scorge come piglieremo a punto di partenza l' epoca io cui l' arte si manifesta con caratteri chiari e distinti, vale a dire l' epoca greca, e da essa discenderemo sino a pal'lare dei tempi nostl'i nei quali siamo stati e siamo testimoni di tanti ratti e di tanto progredimento.

Xlii. Qut'sto corso di secoli e di avvenimenti è abbrac· ciato nel seguente programma dato dal Ministero della guerra per l' insegnamento in questa Scuola mililal'e, il quale pro: gramma è diviso in sei titoli: ·

t . 0 Nozioni elementari di strategia e gran tattica.

2.0 Arie della guerra dai tempi anticlti sino. all' inven· zione delle armi da fuoco .

3.0 Dall' introcluzione delle nrmi da fuoco aU' epoca di Gustavo Adolfo.

4.• Da tale epoca alla f'ivoluzione francese.

Dalla .rivoluzione france:Je al ttallato eli Vicnna del i8HS.

0 Dal t 815 al f 866 .

XIV. Ecco quanto prescrive il programma mioist•·iale: come intendiamo noi di sviluppnrlo! .

Ciascun titolo si suddividerà in capitoli.

Ciascun C!lpitolo, traon.e quelli del 10 Titolo, consterà invariabilmente di tre parti principali.

Nella prima daremo un brevissimo Sunto storico ddle guerre fatte nel luogo c nel tempo a cui accenna il titolo del capo. In questa guisa sarà più facile al lettore il mel· tere nel loro posto cronologico quei fatti che nel resto dello svolgimento del capitolo si dovranno esplicare o citare.

Nella seconda parleremo dell' Ot·dinamento degli eserciti a quel tempo cd in quel luogo medesimo, ed alle diverse operazioni di cui si occupa, c che abbiamo già esposto per ordine in queste pagine.

Nella terza ci tratterremo in torno al modo di adoperare quegli eserciti, ossia al modo di agire, vale a dire all' Aziotle. Poscia daremo esempii, talora di concetti strategici, tal altra di concetti e di tattiche , sia nelle guerre combat\ute sui campi di battaglia, sia in operazioni eiTet· tuate in qualche grande assedio.

Oltre ciò esporremo osservazioni generali su ll' at·tc della guer:ra di que' tempi e di quc' luoghi, c sui rapporti di essa collo stato sociale e colle condizioni delle scicn1c e delle arti.

Indi parleremo dci più celebri ca11itnni che con dussero gli eserciti all' azione.

Per ultimo accenneremo quali sicno i principali scrittori di cose militari, che vissero in quel pcriotlo slorico c che colle loro opere l' illustrarono.

J. Definizione della gnerl'a Il. Distinzioni III. Scopo della guerra IV. 1.' esercito V. Il terreno VI. Teatro dello 'guerra e politi ca della guerra - VII. Teatro delle operazioni e strategia VIII. Campo di hattoglia, e gran tattica IX." Ba$e di operazioni X. Punti strategici: obùiettivi.;.... Xl. Linee di operazioni- XII. Linee di comunicazioni, di operazione, fronte strategi ca, linea . di diresa, punti ùi rifugio - Xlii. La logistica - XlV. Della guerra o>fTenSi\·a, della guerra difensiva e della ofl'ensivo-difensi\·a XV. Còmpito del Generale in capo XVI. Marcie strategiche XVII Andamento di una guerra. ·

l. La guerra è la lotta materiale di eserciti nf'mJCJ per terminnre e decidere colla ro rza lr. controversie dei potcn· tali che non si possono o non si vogliono dccitlere colla ragione.

Il. La guerra si distingue secondo la causa che l'ha prodona in:

t . 0 Guerra d' invasione per conquista, mossa dall' am. bizione o dalla · cupidità di dominio. Esempj: in Alessandro, Cesare, Carlomagno, Luigi XIV, Federico Il, Napoleone.

2.0 Guerra nnzionle, che sorge dal desiderio di cacciare uno straniero dall a terra nostra, o di resistere ad una straniera invasione . Esempj: gli svizzeri contro l' Austria c la Borgogna , gli spagnuoli contro i napoleonidi, i greci contro i turchi, gl' italiani contro 1' Austria dal t848 al t866.

5.0 Guerra civile, mossa da opinioni contrarie che accendono gli odj fra le i nteroe fazioni. Escmrj: q nella iniziata io Roma dai Gracchi, la Fronda in Francia, la sollevazione della Vandea . ·

4. 0 Guerra religiosa, derivante da di credenze intorno a principj di dogma o di culto. Esempj: le crociate, la Lega Cattolica.

!>.0 Guerra di r.onvenienza, che nasce dalla necessità di soddisfare a grandi interessi pubblici. . Esempj: quella di Slesia, quella per la successione di Spagnn, quella d' Inghilterra contro Napoleone rompendo il trattato d' Amiens, quella di Crimea.

6. 0 Gwwra d' intervento, quando si sente c si crede un bisogno d' intromettersi oe11e faccende altrui che direttamente o indireuamente ci toccano. Esempj: russi e fran· cesi ne11a guerra dei sette anni, i rus si nel t 799, i francesi in lspagna nel t 82 3, i francesi in Italia nel t 8a9.

La guerra si denomina secendo il luogo in cui si fa:

L 0 Interna od t!slerna. Esempio: la guerra contro l' Austria fu per gl' italiani guerra interna; pei francesi, nel t guerra es ter,na.

2. 0 Alarittima o terrestre. E!lt'mpj: guerre venete mari t· timc, gurrre !\ntichc e recenti terrt' s lri.

Finalmente si classifica secondo il modo di farla in: f. o Offensiva. Esempio: Federico Il invruJen<Ìo la Slesia .

2.0 Difensiva. Esempio: i l\ussi contro Napoleone nel t8t2.

Hl. Scopo della è di ott<'nere Ja vittoria, vale n dire di obbaUere le forze dell' avversario in modo da costr in gerlo a desistere da un'impresa od a subire la nostra volontà.

Affine di conseguire la vittoria fa mestieri adoperare t uni i mezzi materiali ed intrllettuali che sono in nostro potere per ben regolare le forze dt•l paese delle quali pos siamo disporre, c dar loro la maggiore efficacia.

IV. L' insieme delle forze del paese costituisce l' Eset·cilo.

L' esercito adunque è costituito dall' insieme · di tutti i mezzi e di tutte le fòrze tanto offensive quanto difensh·c di cui un paese disporre. Riunito in un tutto assoluto, sottoposto ad una soln volontà, esso rappresenta l'unico agente esecutivo in guerra.

V. Per far muovere l'esercito convenientemente ed utilmente, fa duopo conoscere il tP.rreno su cui devesi operare e sapersenc approfittare; fa duopo conoscere il Teatro della guerra, il Teatt·o delle operazioni, il Campo di hattnglia.

VI." Il teatro della guerra comprende tutti i pnt'si su cui due o più potenze nemiche possono incontrarsi, tanto sul proprio territorio quanto su quello tli allrnti o di potenze secondarie che trascinassero nel conflitto per timore o per interesse. Se la lotta si complica con operazioni marittime, allora il teatro della guerra non si limita soltanto· alla frontiera di uno stato.

Il teatro di guerra può quindi avere un' immfmsa, perchè . ha un significato vago e dipendente dagli avvenimenti (1).

Il modo · di ripartire le forze combattenti sopra questo teatro, c di fissare i grandi principj arfinchè gli sforzi parziali convergano allo scopo proposto nella lotta, appartiene al governo, ed entra nel dominio della Politica della guet"ra .

VII. Il teatro delle operazioni ha limiti · più ristretti. una superficie geog rafica, hacino di un gran fiume o versante marit\imo, li m iiata da grandi ostacoli naturali, o dalla frontiera di un paese neutro, e sulla quale hanno luogo tutte le opcrazioui di una campagna per mezzo di uno stesso est'rcito, e al !li là della quale queste operazioni non potrebbero ragionevolmente estendersi.

Il teatro della guerra può quindi contenere parecchi teatri d' operazioni, su ciascuno de' quali agisce un esercilo distinto e indipendente.

L' arte di disporre e !li fnr muovere le troppe sul teatro deJle operazioni, vale a dire una vasta superficie geogratìca, a portata del nemico, ma fuori del raggio visuale , entra nel dominio della strategia, ed appartiene al generale in capo.

Vl ll . Il campo di bnUaglia è una superficie di terreno che comprende le posizioni di due eserciti i quali si trovano a fronte tra loro, e sono pronti ad attaccarsi.

Il teatro delle operazioni può quindi contener un gran numero di campi di battaglia.

L' arte !li disporre c di far muovere le truppe sui campi di bauaglia , entra nel dominio della gmn tattica ed appor-

[l) J oMIN I, de l ' arl de la !}tten·e.

tiene al generale in capo ed ai comandanti di gl'osse mnsse tattiche (t).

Altre definizioni si diedero alla strategia ed alla gran tauica.

la Strateg;a si ré consistere nr.t conccllo t' nella direzione delle grandi operazioni militari; la Gran Tattica nel modo in genere di condurre ad esecuzione i concetti strategici.

La §trateg;a, si disse, è la tlir<'zione impressa ai movimenti militari in un circolo più esteso di quello che l' occhio può abbracciare; la G,:an Tattica è la direzione data alle truppe nella sfera del raggio visuale.

la Strategia è la tallica di un immenso spazio di terreno che si chiama Teall'o della guetra; la Gran Tattica è In strategia di uno spazio di terreno più ristretto che si chiama Campo di battaglia .

• La Strategia, dice l' arciduca Carlo, è quel t amo dèll' arte militare il quale insegna quali siano i punti più utili ad essere occupati io un teatro di guerra, c tluali sicno le linee più utili a percorrersi per passare dall' uno all' altro di questi punti • .

Per conseguenza, intraprendendo una guerra, }aisogna · considerare il luogo da cui si muove, il luogo a cui si tende, le vie che coRtlucono dnl luogo da cui muove a quello a cui si tende.

Nel luogo da cui si muove, bisogna stabilire 1<1 base d' operazioni (2).

[ l] VIAL, Cours d'art et d' liistoirc mililaires.

(i] Molte dello dcllnizioni sono tratte d:\1 hcii:\Voro tlcl R1 cr:r, illtro· du:ione «Ilo studio de/l" arte militu1·c; alcune dal e da a liri sc rittori.

IX. La base d' oper·azioni è una linea, o una combinazione di lince, costituita da varii punti strategici sui quali un esercito si appoggia nella difensiva, c da cui nell'offensiva trae i mezzi che gli sono neccssarii. D.alla definizione dato, risulta l' importanza soLio varii rapporti, offrendo punti d'appoggio c un rifugio in caso di rovescio, sia dal punto di vista amministrativo, fornendo i viveri e i rinforzi all' esercito; pcrlocchè è anche della base di approvigionamento. Ne viene per un éscrcito la necessità di mantenersi costantemente in comunicazione collQ propria base d' operazioni. Da ciò due principj fondamentali per la strategia: operare nella offensiva in modo da tagliare l'armata avversaria dalla sua base d' approvigionamcnto; operare nella difensi\'a nel senso del primo principio ora stabilito, impe· dendo che il nemico possa fare altrettanto a nostro danno. Da questi principii vengono determinate riguardo alle basi:

1.0 Le sue dimensioni ·

2. 0 La sua costituzione

5.0 La sua direzione.

L' estensione della base deve essen• proporzionata alle forze che vi si appoggiano c alla lun 0hczza della linea di operazioni. Nou troppo estesa pcrchè non potrebbe essere aall' esercito operante, non troppo limitata pcrchè l'esercito potrebbe molto facilmente esserne tagliato fuori. Qualche volta si può ridurre ad un solo punto, il quale divieno un perno di operazioni. Così avviene in uno sbarco marittimo. Ma una base in ·queste condizioni è evidentemente svantaggiosa; l'esercito non può allontanarsene senza temere di esserne tagliato fuori.

Una hasc d' operazione è generalmente costituita da una linea territoriale, un fiume, una catena di montagne e simili, i cui punti strategici sono occupati da piazze di guerra. l

suoi fianchi sono generalmente appoggiati a grandi ostacoli territoriali come il mare o un paese neutro, in modo che non possa venire aLtaccata di rovescio. l JlUnti che costituì· scono la base devono essere fortificati affine di potcrli ab· bandonarc a sè, senza paura di pc1·dere i magazzini c senza bisogno di difenderli con distaccamenti che indeboliscono l'esercito. De\·ono inoltre essere legati fra loro con comun.icazioni praticabili.

La sua direzione può essere o parallela a quella del nemico o inclinata fino a divenire perpendicolare; come pure può essere formata da due linee che si tagHano ad angolo più o meno aperto, ed in tal caso si dice avvilup· pante, mentre si dice avviluppatu quella dell' avve•·sario la quale si trova in condizione inverse di essa.

Se la linea di operazioni si allung!l di molto, allora . ( perchè gli approvigionamenti, le sussistenze, ed i soccorsi giungano in tempo e sicuri all'esercito) si stabiliscono varie basi successive lungo la linea d'operazione medesima. Esse diventano altrettante ·basi seconda-rie, ossia nuovi punti d'appoggio c nuovi centri d' amministrazione . Anche queste basi secondarie devono riunire possibilmente le qualità volute dai principj supremi della strategia.

X. Punti strategici sono quelli In cui occupazione può riuscir utile ed esercitare notabile influenza sulle operazioni; e sui quali deve per conscg.ucoza rivolgersi e basare la conquista e la difesa d' un paese.

Le qualità caratteristiche del punto strategico sono: f.0 Che cuopra ed assicuri la comunicazione che vi conduce. 2.° Che offra probabilità di poterlo sostenere. 5.° Che non possa essere oltrepassato impunemente dal nemico. 4.u Cbe ad facciano capo diverse strade c tlirezioni.

Sono punti strnlegici di primo ordine le capitali, pt'rchè centri tli azione, di mt•zzi, c di rit't:lll'zza. Gli cs<'rciti vi trovano ,.i\'t'ri, oggetti, dt•narn; c il loro possesso, o!trc che perm ette di utilizzare i mezzi lutti dd p:wsc, oltre che di· sorga11izza la •·esistenza tld nemico, est'rcita anche una in· flueoza morale considerevole su lla maggior degli nbi· tanti. Sono p.unti stratl'gici le città situate al confluente di J\ÌÙ Humi o che ne dominano il corso: cosi Alcssantlrin al confluente della Bormida col Tanaro tlommante la valle del Po; quelle situate dietro gli stret ti ovc congiungonsi le direzioni tli più vallate; quC"IIe che stanno n<'ll' int<·rscca· mt•nlo di più strade, come Bologna. Si tro\'ano ancora punti stt·att•gicì nei luogh i elevati do\'C sì congiungono din•rsi gio· ghi di montagne. Il cot·po che li occupa può scegliere la dil·<'zìone che gli conricnc discendere. Il S. Got· tardo è un punto di questo Esso domina ad un tempo i bacini del neno , del Rodano, della Rcus, dell' Aar c dd Ticino.

Oltre a questi punti pcr111ancnti il cui , ·alor c è intrinseco, la cui impnrtanza 1\ dipendente dalla. loro po· sizione c dalla configurazione del territ orio, e che pt·rciò si di· cono punti strale!Jici assoluti, letTiloriali o geoymfici, vi sono altri punti che, non imp or tanti per sè, lo diventano unicamente per la posizione del nemico c per ciò che si \'uol tentare contro di esso; c questi si dicono punti stra· le!Jici t:elativi, evenltmli, d i mrrno11•·a. Così quello locali ti\ o il cui possesso permetterà di battere il ccnu·o del nemico c dividerlo in due, o di girare una delle sue ali per impadronirsi delle sue comunicazioni, sarà punto strategico relativo o di manovra, perchè la sua importanza è eventuale, subordinata cioè alla posizione dell' avversario.

.t9

Non tutti l amo ti strategici sono eguale importanza. L'occupazione di alcuni è di effetto secQndario, d' allri è capitale, c questi dicoosi decisivi. l punti decisivi che sono lo scopo particolare delle opcr31.ioni chiamansi obbietli tJi.