robin perrault

téléphone : +33(0)6 51 85 32 00

mail : robinperrault2767@gmail.com

adresse : paris 18ème

travail

+ MU ARCHITECTURE

Paris France | 2022-2023

CDD 12 mois : en autonomie sur plusieurs concours, et assistant chef de projet sur deux projets en phase pro-dce.

+ ANMA

Paris France | 2020-2021

CDD 18 mois : mission DET sur 2 chantiers de logements, du gros oeuvre à la réception (suivi et réunion de chantier, visas de plans, coordination d’entreprises)

+ Christian de Portzamparc

Paris France | 2019-2020

CDD 6 mois : mission DET sur le chantier de l’université la Sorbonne Nouvelle (visas de plans)

+ Etienne Benjamin

Tours France | 2018

CDD 3 mois en patrimoine : rénovation d’un château en Touraine et d’une orangeraie en Bretagne

+ entreprise SP3

Paris France | travail saisonnier tous les juillets de 2011 à 2015 travail en manutention pour l’entreprise de chantier SP3 (tour de la défense, cité de la musique, ...)

+diplômé HMONP

Lille | 2020-2021 mémoire sur le détail architectural, son rapport à la conception, à la construction, et la conséquence sur l’économie de projet et son rôle sur le chantier.

+ master 2 en architecture

Bruxelles | 2013-2018 | Distinction atelier territoire - Faculté d’architecture, ingénierie architectonique d’urbanisme LOCI, UCL

+ échange universitaire

Ciudad de Mexico, Mexico | 2016-2017 Université de La Salle - master 1

stages

+ ingerop

Paris France | 2016 stage dans le pôle architecture/ urbanisme : mission de cartographie, participation aux études hydrologiques et à la faisabilité de la construction d’un viaduc sur l’A10

études exposition

+ centre prompidou Kanal

Bruxelles Belgique | 2018 projection vidéo - réflexions urbanistiques sur le territoire de Charleroi. Vidéo en ligne: https://www.youtube.com/ watch?v=B1kElx4fYDs&ab_ channel=MadeleineAccarain

divers

+ jeu de go niveau 4 kyu

+ sports

tennis, boxe + musique

flûte traversière - conservatoire guitare - autodidacte

01.1.concours : résidence sociale à paris

architecte : MU architecture

objet du concours : démolition-reconstruction d’une résidence sociale de 30 logements et d’un local d’activité social et solidaire en rez-de-chaussée.

moa : Emmaüs Habitat

bet : structure : xylo

économiste : eco + construire

perspectiviste : arte factory

Le projet Emmaüs Habitat se situe au coeur d’un ilôt parisien du 19eme arrondissement. Pour la réhabilitation nous avons pris le parti de conserver le plus possible des anciens bâtiments, logements sociaux Emmüs habitat des années 70. Cela comprend le batiment en R+4 et une des deux barettes en R+1 (cf schéma à gauche).

Le gabarit de construction imposé par cet ilôt nous a fait prendre le parti d’une forme élancé au centre de la parcelle. Au RDC il y a l’espace de travail ouvert sur l’extérieur afin d’apporter de la lumière naturelle. Les espaces de stockage ainsi que les vistiaires (douche, WC) sont également situés au RDC dans la structure des anciens logements.

Les studios sont traversants et orientés au Sud vers le nouveau coeur d’ilôt créé par le bâtiment neuf. Les coursives sont alors autant une mise en scéne de la collectivité q’une protection solaire en été.

01.2.concours : logements à toulouse

architecte : MU architecture

objet du concours : construction 60 logements et 60 places de parking

aménageur : OPIDEA (ZAC Empalot)

moa : LP Promotion

bet :

structure : INGEDOC BTP Consultants

paysagiste : Terreauciel (cycle up)

perspectiviste : ailleurstudio

Le projet est situé sur la ZAC Empalot à toulouse. La volumétrie du projet est défini en très grande partie par la fiche de lot de la ZAC conçu par Germe&JAM (une barrette en R+2 et un plot en R+9). Grâce à cela nous avons pu nous concentrer sur le dessin des appartements.

Tous les appartements sont traversants et possèdent un espace extérieur. Les appartements de la barrette sont travaillés en duplex afin de varier la silhouette du bâtiment mais aussi de se limiter à une seule coursives extérieurs en R+1. Les apprtements du plot R+9 sont conçu traversant autour d’une cour exterieur au Nord, ce qui améliore fortement le confort d’été.

Un travail de réemploi a été fait avec Cycle Up, notemment sur la création de gadre-corps dont la structure est neuve mais le remplissage se fait avec des matériau de remploi issu de la démolition.

: logements à noisy

architecte : MU architecture (mandataire) bond society

projet : construction 66 logements, parking et crèche.

moa : batigère ile-de-france

bet :

TCE : artelia éclairage & acoustique : alternative

paysagiste : AC&T

perspectiviste : octav tirziu

Le projet se situe dans la ZAC de l’écoquartier de l’île de Marne à Noisy-le-Grand. Il est composé de 5 bâtiments tous conçus de manière identique avec :

- Une colonne centrale en voile et dalle béton comprenant les pièces humides.

- Des poutres en bois soutiennent des planchers CLT, ou des planchers fin en bétons pour toitures-terrasses non accessibles.

- Les murs sont à ossature bois, d’une épaisseure variable en fonction de la finition extérieure. La crêche est situé au RDC du bâtiment B au Nord Est de la parcelle. Il est en béton. Sur ce projet j’ai travaillé sur la phase PRO-DCE, dans un premier temps à l’agencement de certains appartement qui étaient à reprendre suite aux au re-dimensionnement des poutres et des poteaux. Et dans un second temps j’ai travaillé sur le carnet de détails, en binome avec le responsable chantier de l’agence.

détail de toiture terrasse au dessus de la crêche

Vide Isolant Laine minérale

BA13BA13 Plancher CLT

Tasseau 2.5x2.5 pour aération

Cadre bois contreplaqué face extérieure en châtaignier traité

détail de fixation de la structure des balcons rapportés en bois

Poteau 200 x 320 armature OSB3 Etanchéité Enduit

Garde-corps cadre acier galvanisé support de mailles ondulés 21x21 fil 2.5 pose à 45°

Bardage bois vertical

Contre-tasseaux 30*30mm

Pare-pluie

Fermacell

Int. Ext.

Bande de solin aluminium

Ouvrant bois Peint dito façade

Tasseau vertical bois châtaignier (oléothermie)

Garde-corps cadre acier galvanisé support de mailles ondulés 21x21 fil 2.5 pose à 45°

Cadre non-visible Corniche

Grés cérame émaillé brillant 17x6cm Teinte dito façade

détail de fixation chassis bois sur MOB +bardage bois et socle béton détail de pied de façade sur toiture terrasse inaccessible

Isolant Vide 5 215 110 55 31017 5 5 100 7 5 7

Laine minérale

architecte : ANMA

nom du projet : Villa Flore

nbre de logements : 97 en accessions

moa : Demathieu & Bard immobilier

bet : structure : BE Clément

VRD : UrbaLab

Bureau de contrôle : APAVE

BET thermique / fluides : Elithis entreprises : 19 co-traitants

Le chantier de Dijon est un des deux chantiers que j’ai suivi au sein de l’agence ANMA. Durant un an et demi, j’ai travaillé en binôme avec Roland Rettori, chef de projet de l’agence, et ensemble nous étions responsable de la mission de direction d’exécution des travaux des deux chantiers, du début du gros oeuvre à la livraison.

Le projet de Dijon se compose de cinq batiments de hauteurs différentes. Les bâtiments A, B et C (R+5, R+4, R+3) sont isolés par l’intérieur, avec un structure en béton brut apparent lasuré. Les bâtiments D et E (R+2, R+1) sont isolés par l’intérieur, avec une structure béton et parpaings de brique, enduits en façade.

Mon travail consistait à me rendre sur le chantier les lundis pour assurer la visite de chantier avec les entreprises (le chantier étant en corps d’états séparés), et l’après midi nous assistions à la réunion de chantier. Une fois à l’agence je m’occupais de résoudre les problèmes rencontrés le lundi (travaux modificatifs ou supplémentaires, coordination entre les entreprises etc.). Je m’occupais également des TMA et de leur suivis (financier et sur le chantier), et des visas tous corps d’état confondus.

Le dessin à droite représente les modifications que nous avons faites sur les plans EXE d’un escalier en structure métallique avec des marches en béton préfabriqué. La structure de la contre marche a été rationnalisée pour fixer les montants des garde-corps, nous permettant d’alléger la structure et de mieux gérer l’angle -

02.2.chantier : logements à saint-mandé

architecte : ANMA

nom du projet : Villa André Moynet

nbre de logements : 120 en location

moa : batigère

bet : structure et fluide : BITP

bureau de contrôle : qualiconsult

entreprise : demathieu & bard construction

En parallèle de Dijon, nous suivions également le chantier de Saint-Mandé. Le projet est composé de quatre grands bâtiments en R+6 reliés par un socle en R+2. Les bâtiments sont isolés par l’extérieur, avec une structure en béton et un parement de brique pleine. Les surélévations en R+6 sont en structure bois avec revêtement en zinc ainsi que les parties en R+2.

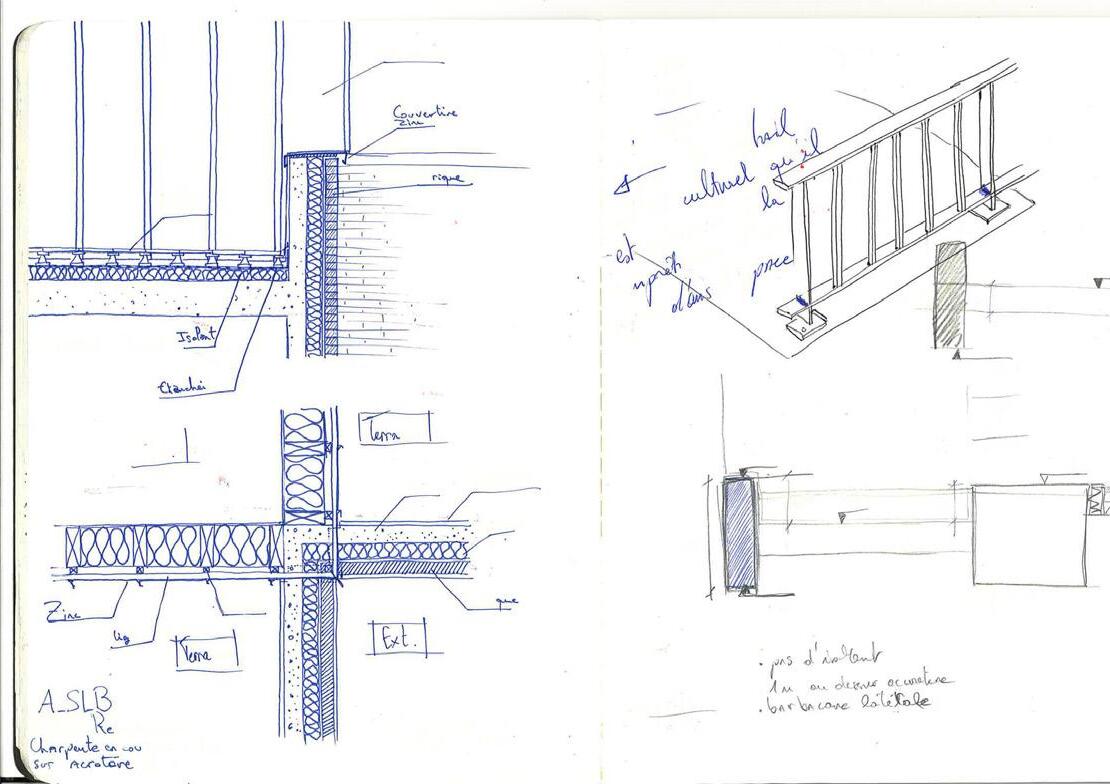

Le chantier se déroulait en entreprise générale, mon travail consitait aussi à réaliser les Visas de plans, à m’occuper entre autres du logement témoin, du carnet de présentation des halls, de la signalétique etc. Je m’occupais également de résoudre les différents problèmes qui pouvaient survenir. Par exemple comme on le voit sur les croquis ci-dessus, l’acrotère et sa couvertine rencontraient le mur à ossature bois du R+6. Seulement aucun des deux ne laissait la place à l’autre et l’acrotère du R+6 était déjà coulé à ce moment là. J’ai donc proposé une option qui permettait à la structure bois de s’adosser à l’acrotère (voir détail ci-contre). Il a finalement été décidé de découper l’acrotère afin de laisser la place à la structure bois.

Point Visa n°16 : SAINTMANDE

Point Visa n°16 : SAINTMANDE

Détail Attique

Détail Attique

03.1.chantier : université paris sorbonne

architecte : Christian de Portzamparc

nom du projet : sorbonne nouvelle

client : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

moa : EPAURIF

bet :

scénographe : Duck Sceno

HQE : Greenaffair SA

façade : CSD F aces acoustique : A&A

entreprises : corps d’états séparés

Le projet de la Sorbonne Nouvelle se situe près de Nation à Paris. Le bâtiment possède une structure en béton et est isolé par l’extérieur. Lorsque je suis arrivé, le chantier en était à la fin du gros-oeuvre, avec le second oeuvre bien commencé sur une grande partie. Durant ces 6 mois, mes tâches consistaient à viser des plans de serrurerie (garde-corps, chassis de portes fenêtre, grille de ventilation sur édifice en toiture, etc.) et de menuiserie intérieure (mobiliers intérieurs en bois, éléments acoustiques en bois des différents amphithéâtres, salles de spectacles, etc.). J’ai également aidé à reprendre les Visas du calepinage des luminaires de l’ensemble de l’université (cf plan page de gauche). En effet, il y avait un problème de synthèse entre les plans de faux-plafonds (type, calepinage), les plans d’implantations de sorties et entrées d’air, les plans d’implantations de luminaires et ce qui avait déjà été réalisé. Une fois par semaine nous faisions les pré-OPR de certaines parties.

04.1.projet : réhabilitation d’une orangerie

cdd 3 mois

Etienne Benjamin est un concepteur/constructeur basé en touraine et spécialisé dans la restauration de bâtiments anciens de la région. Pendant trois mois je l’ai accompagné sur ces chantiers, notemment deux châteaux en périphérie de Tours. Nous rendions visite à ses fournisseurs de pierres, de poutres, d’anciennes portes, d’anciens volets etc. Je l’ai aidé à dessiner des plans de conception, et à faire des maquettes pour certains de ses clients. Le projet dont il est question ici est une faisabilité pour des particuliers, dans le but de restaurer une ancienne orangerie. Nous avons passé la semaine sur place avec la famille et nous avons conçu le projet autour de leurs idées et envies.

concepteur:

Etienne Benjamin nom du projet : Orangerie du Kerouzien client : particulier

élévation sud est

élévation nord ouest

Elévation NORD OUEST

Elévation SUD EST

Elévation NORD EST

Elévation SUD OUEST

Le dessin est un outil de l’architecte qui lui permet à la fois de concevoir et de faire construire un bâtiment. C’est un outil qui est au service d’une de ses missions architecturales définies par la loi de 1977 : « […] s’assurer du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études qu’il a effectuées. ». Les études étant en grande partie composées par les pièces graphiques de l’architecte, c’est grâce à ces dernières qu’il maintient un contrôle durant la construction de l’ouvrage. Ces pièces graphiques comprennent un certain nombre de dessins (plans, coupes, élévations, etc.) et autres représentations du projet, mais un dessin nous intéressera plus particulièrement à travers cet écrit : le détail. En effet, son ambivalence intrigue, il pousse sa fonction anticipatrice jusque dans ces limites et semble être à l’interface entre deux mondes, celui de la conception et celui de la construction.

« Du point de vue de sa conception – de sa pensée, de son dessin, le détail condense en lui-même, plus que partout ailleurs, la finalité quasi-exclusive de la construction » Cyrille Simonnet, architecte et historien.

À partir de cette intuition, j’ai voulu approfondir le sujet du détail, de sa conception en agence à son application sur le chantier, chercher les enjeux et les objectifs qui l’animent lors de sa conception puis lors de son passage à sa réalisation. Plus généralement la question à laquelle je vais tenter de répondre dans ce mémoire est la suivante : quelles sont les conséquences de la place particulière du détail : à la frontière entre conception et réalisation ?

Cet exemple concerne la mise en œuvre d’un garde-corps en acier dans un encadrement en béton brut. Le problème ici est que le dessin marché ne prend pas en compte les différences de tolérances entre le béton et l’acier. De ce fait l’entreprise a dû proposer un détail différent et modifier le système de fixation en y ajoutant un élément. Cette partie aborde le rôle prescripteur du dessin et les conséquences que cela a au moment du chantier lorsque le détail initial est en contradiction avec la matière, comment cela affecte les rapports entre architecte et entreprises et les négciations qui en découlent.

L’idée est alors de penser un dessin qui soit tiré de l’expérience de la matière pour qu’il puisse être le plus efficace au moment du chantier. Cela est possible avec une pratique proactive du chantier et des expériences qui acquises. Cette pensée constructive, en plus d’être mise au service de la conception, sert également dans notre travail de direction des travaux, nous permettant de savoir quand faire usage de notre autorité de statut sans compromettre notre autorité acquise.

Cet exemple concerne l’habillage en bois d’une façade en béton brut apprent. L’objectif de cette habillage est d’adoucir l’impact du béton de la façade et donc de le cacher à certains endroits. Cette partie aborde le rapport qu’il existe entre une représentation et sa réalisation mais aussi l’importance du prototype et sa fonction sur le chantier. Dans cet exemple on remarque que la perspective faite à partir du détail marché propose une vision subjective de sa futur réalisation car elle choisit un angle de vue particulier. La mise en oeuvre d’un prototype par l’entreprise nous permet de comprendre que la réalité tridimensionnelle de ce détail est toute autre. Le prototype dépasse le détail, en s’incarnant dans la matière, il prend sa forme, son poids, mais aussi sa texture, sa couleur, ses possibles reflets : le détail prend vie et prend du sens. Il contient le geste de l’ouvrier et la forme la matière.

Au regard du prototype, nous avons alors décidé de passé en lame bois plutôt que des tasseaux.

L’analyse de ce détail a permis de voir que la fonction anticipatrice du dessin sur la construction n’est pas infaillible, et le prototype est alors une aide pour prendre une décision. Le prototype est intimement lié au détail, il le surpasse même car il incarne en lui-même le savoir-faire d’une entreprise, la mise en oeuvre de la matière, Il est une fusion entre le détail et la force de production disponible à un moment t. Il a également un rapport particulier avec le projet et sa construction, il concilie la partie avec le tout et nous sort des systèmes de représentations (dessin/ perspective), avec lesquelles il entre parfois en confrontation. Enfin, c’est cette confrontation entre réalité et représentation du réel qui est la plus importante au moment du chantier, car elle recadre les discussions en y intégrant le corps productif.

05.projet : charleroi en transition

master 2 - félicitation du jury

Charleroi a vécu de plein fouet la crise industrielle, et la situation qui en résulte est complexe. Mon mémoire s’intéresse alors à la transition du territoire du Grand Charleroi, car aujourd’hui, la ville connaît en effet un renouveau inattendu, tant au niveau social et économique, qu’urbain.

En prenant en compte les enjeux environnementaux de notre siècle, je me suis appuyé sur deux atouts de Charleroi qui sont son capital social et son capital spatial. Le capital social est composé de tous les acteurs qui engendrent déjà, à leurs échelles respectives, la transition. Le capital spatial, lui, réside dans la diversité peu commune des typologies d’espaces qui forment le paysage de la ville de Charleroi. Ces deux atouts se retrouvent combinés dans une approche de la ville via le concept des communs, qui met en exergue le potentiel combinatoire de ces typologies.

Le mémoire tente de proposer des hypothèses de projet pour la ville en transition, par des combinatoires de typologies spatiales et sociales. A cette fin, un outil est proposé, permettant de répondre de manière systémique à cinq enjeux de la transition. En combinant

des actions sociales et des interventions architecturales et urbanistiques modérées, cet outil propose une nouvelle vision du territoire, celle du paysage des communs.

Le dessin ci-contre représente en premier plan les acteurs carolos que j’ai pu rencontrer, politiques et citoyens, ayant en main les différents atouts spatiaux de Charleroi. En second plan, il y a une carte représentant ce qu’on pourrait appeler le paysage des communs, et ce paysage devient possible et apparait lorsque le capital social et le capital spatial de Charleroi travaillent ensemble.

Il suffit de se promener une heure à Charleroi pour comprendre que son identité si particulière réside dans la cohabitation surprenante des typologies d’espaces qui fabriquent son territoire. On passe d’un univers urbain à une zone industrielle, pour ensuite déboucher sur un paysage rural en à peine cinq-cents mètres. L’analyse des cartes et des photographies sattelites m’a permis de dresser une carte du capital spatial, montrant bien à quel point ce mélange de typologie est à la fois passionnant, car il permet de penser le territoire de manière différente et innovante, et intrigant car il empêche à première vue d’appréhender le territoire de manière globale.

La carte représente donc le capital spatial de la commune de Charleroi. Il est symbolisé par les différentes couleurs représentant les différentes typologies d’espaces verts et/ ou vides présents sur le territoire. Elle a été réalisé grâce à google maps, et permet de se rendre compte de son importance et de sa répartition homogène sur tout le territoire.

La zone identifiée se trouve dans le district Est, dans l’ex commune Gilly. Cette commune, assez dense, présente plusieurs atouts : on y retrouve trois terrils, de grands espaces naturels inscrits dans la charte du PCDN, le Ravel, ainsi que de nombreuses initiatives citoyennes, telles que des jardins partagés du réseau Jaquady, l’ASBL Faim et Froid, le comité de quartier du Louvy, etc. J’ai identifié dans cette zone les trois typologies nécessaires à la mise en place d’îlots productifs. Ces typologies sont présentes partout dans la commune , mais en ajoutant la contrainte d’une proximité avec des espaces publics afin de pouvoir y insérer des locaux de gestion des communs, cette zone a été choisie comme base pour le cluster en devenir. Elle comprend des parcelles appartenant à un voir deux propriétaires, et si elles sont achetées de manière collective peuvent devenir des îlots maraîchers. Combinées avec 2

autres zones de la commune, ces parcelles représentent 56.000 m2 de surface, et permettent donc de créer 56 nouveaux emplois à temps plein et de nourrir environs 850 familles en fruits et légumes, à l’année. Cela permet d’inclure les familles appartenant aux îlots voisins, et même de produire un surplus qui pourrait être revendu. On peut utiliser des espaces abandonnés, non accessibles, comme cet espace abrité en rez-de-chaussé de ce métro aérien, pour permettre cette revente. Ces lieux pourraient ainsi être remis à disposition des citoyens et ainsi ne plus réprésenter une fracture mais un lien entre les habitants.

La gestion de ces maraîchages nécessite des lieux de stockage, de maintenance et de redistribution. Les lieux désaffectés, réhabilités permettent d’accueillir ces fonctions.

La mise en place d’une nouvelle économie productive locale implique un lieu de gestion où les différents acteurs peuvent se réunir. Les écoles et les églises sont des lieux dont les horaires d’occupation permettent une mixité programmatique. Il est donc possible d’imaginer que le lieu de gestion des communs prenne place dans ces lieux, lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Dans ce cluster en devenir, la Paroisse Saint-Remy se trouve à un endroit stratégique et deviendra donc le local de gestion des premiers îlots productifs.

La distance entre ces îlots productifs et non productifs, les locaux de maintenance et de gestion étant raisonnable, cela permet d’imaginer l’installation d’une mobilité douce. Elle peut être mise en place par des interventions « légères », comme des marquages au sol, des installations éphémères, ou par le nouveau réseau de mobilité douce, créé par les ouvertures des intérieurs d’îlots.

06.projet : programmes multiples à mexico

La parcelle se situe à l’intersection des deux plus grandes avenues de Mexico city, l’avenue Insurgentes, 28.8km, et l’avenue de la Reforma, 14.7km. Aujourd’hui, la parcelle est occupée par une station service et un hotel en partie non utilisé. Il est nécessaire pour le nouveau programme d’être à la hauteur de cet important carrefour, qui est très utilisé. Le programme se compose d’une médiathèque, implantée le long des deux avenues et d’une tour d’habitation surplombant cette dernière. Ensuite le restaurant et la salle de gym viennent en soutient de ces deux programmes. Le bâtiment intègre également un jardin public au dessus du restaurant, avec la volonté d’une continuité de l’espace public au sein du bâtiment. Plusieurs niveau de parking sont prévus et avec une entrée vers le parking sous terrain déjà existant sous la place publique face au projet.

Dans un second temps, il y a la place de la madre. C’est

une place publique initialement prévue comme une grande esplanade, face à un imposant monument de pierre. Aujourd’hui, deux entrées de parking bloquent complètement l’accès à cette place, qui est aussi surélevée par rapport au trottoir. Cela nuit également à l’accès vers le parc del arte déjà existant derrière le monument, enclavant le quartier à l’arrière. L’idée était donc de redonner une esplanade aux habitants, devant le nouveau programme semi-public, tout en gardant une perspective directe sur le monument, créant ainsi une invitation à aller vers le parc et le quartier.

situation existante densification et nouveau parvis

J’ai voulu que la médiathèque puisse à la fois renforcer visuellement le carrefour et s’ouvrir sur l’esplanade. Pour cela, la façade sur rue est pleine avec seulement quelques ouvertures en moucharabieh (cf perspective page suivante). Cela permet également de créer une ambiance intérieure plus intime. L’éclairage naturel vient principalement de la circulation, comprise dans un patio intérieur qui traverse le bâtiment. La façade donnant sur l’esplanade accueille les bureaux de la médiathèque, elle est donc entièrement vitrée, avec des élements en béton brise-soleil, protégeant de la lumière rasante de fin de journée.

Le design de la tour a été pensé pour permettre à chacun d’avoir une terrasse avec un bon ensoleillement. L’aspect très symétrique qui en découle m’a poussé à concevoir les appartements comme des modules que l’on peut additioner dans les 3 dimensions. Pour cela, j’ai essayé que chaque module s’articule autour des gaines techniques (cf schéma à droite). Les appartements étant situés dans une zone à loyer très élevé, il m’a été demandé de les concevoir en conséquence.

La coupe dans la façade représente le système d’évacuation des eaux de pluie en toiture. Une chaine de pluie renforce l’idée d’un bâtiment solide et ancré au sol. On peut voir également le système constructif des planchers ainsi que le faux plafond en lame de bois qui rythme les espaces et permet une meilleure acoustique.

La coupe dans le mur de brique ci-dessus met en évidence le système d’acier scellé avec du ciment dans les briques, pemettant une meilleure stabilité lors d’un tremblement de terre. Ce système m’a été proposé par le professeur d’ingénierie présent aux ateliers. il fallait donc trouver un calepinage permettant à la fois l’espacement des aciers nécessaire et une entrée convenable de la lumière naturelle au travers du moucharabieh.

07.parcours alternatifs urbains à naples

Lors d’un voyage à Naples en Italie dans le cadre universitaire je fus interpellé par le centre ancien qui conserve encore le tracé greco-romain. Cependant progressivement le tissu urbain a évolué et transgressé, désobéissant à l’organisation antique. Les ruelles étroites, très hautes et peu nombreuses ainsi que le flux piétonnier incessant, donnent un sentiment d’étouffement.

Seules les cours intérieures dont les portes s’ouvrent en journée permettent une dilatation visuelle ou parfois physique de l’espace public. Elles aussi ont été victimes de changements radicaux : l’atrium de la maison traditionelle romaine a évolué en grandes cours de palais et de monastères. La cour napolitaine, devenue un des emblèmes de la ville, est au coeur de cette densité extrême jouant le rôle de porosité ponctuelle.

Quelles pourraient être les solutions alternatives proposées au piéton arpentant ces rues saturées de touristes, scooter et voitures ? Imaginons alors que les cours intérieures subissent d’autres transgressions dans les années à venir. Et si on pouvait passer d’une cour à l’autre ? Et si la porosité ponctuelle devenait une porosité linéaire ?

micro-actions atcivant le parcours

tissu antique dense transgressions actuelles transgressions proposées

Le projet débute par le constat d’une densité maximale du centre antique de Naples et de la porosité ponctuelle des cours intérieures. Suite à ma propre expérience napolitaine, j’observe qu’il existe des parcours alternatifs à travers les cours dans le tissu historique.

Il est parfois possible d’entrer dans une église, puis passer dans une cour attenante et enfin sortir de l’autre côté de la rue.

Ces parcours alternatifs informels, tantôt détours tantôt raccourcis offrent un potentiel de respiration de la ville. Ils permettent de briser le quotidien et valorisent «l’inédit napolitain». Restés confidentiels, ils représentent une nouvelle vision poétique et romantique de la découverte de la ville.

Grâce à des micro-actions, je propose d’autres trajets alternatifs possibles à travers les cours d’instituts publics tels que les universités, bibliothèques ou églises. Il s’agit de modifier le moins possible l’existant pour laisser la surprise de l’exploration. Ces nouvelles connexions - ouverture d’une porte, mise en oeuvre d’un escalier, démolissement d’un mur - permettent la redynamisation de l’espace des cours et la mise en valeur d’un patrimoine souvent oublié.

ouverture d’une porte scellée

construction d’une passerelle joignant deux fenêtres face à face

parcours actuels et proposés dans centre antique de naples

création d’un escalier liant deux niveaux distincts

maquette representant la coupe dans le parcours de l’université

09.2 appartements collectifs à Bruxelles

Le programme de ce projet est assez spécifique. Il nous a été demandé de concevoir un bâtiment permettant la cohabitation de deux familles au minimum. Une de ces familles doit avoir son lieu de travail sur place, et des espaces de vie en communauté doivent être mis à disposition. Ce sont donc des appartements conçus pour un type de cohabitation particulière validé en amont par les futurs habitants.

J’ai dans un premier temps pensé aux différentes circulations, je voulais que l’on puisse accéder aux parties privées de chaque famille sans passer par la partie privée de l’autre. Pour cela j’ai mis en place une double circulation : une intérieure qui va de haut en bas, et une autre extérieure qui s’enroule autour du bâtiment et dessert les appartements. Au RDC, un atelier est prévu pour des cours aussi bien de peinture que de poterie, tenu par un des deux parents de la famille vivant au R+1. Cet atelier étant accessible à la fois par l’intérieur et par l’extérieur il peut également servir aux deux familles pour faire de grands

repas, ou à chacune d’orgnaniser des fêtes, etc.

Au R+1 il y a donc la partie privative de la première famille. Au R+2, un étage tampon qui réunit les espaces paratgés : une grande cuisine et un salon, auxquels on accède depuis une terrasse commune. Au R+3 et R+4 il y la la partie privative de la seconde famille. Dans ce projet j’ai essayé grâce aux circulation et à leur emplacement de créer une certaine intimité pour les résidents. Placées en fond de parcelle, elles libèrent le plus possible la façade pour éclairer naturellement.

10.dessins et collages

du vent chaud de mexico nous parvient des airs de musique, des effluves de vin et la vision d’un paradis

- La musique, H. Matisse

- fresque à dionysos, inconnu

- casa taller, L. Barragàn

la jungle a envahi barcelone

- la jungle, H. Rousseau

- pavillon allemand, M. Van der Rohe

soleil levant sur les thermes

- L’aurore, W. Bouguereau

- thermes de vals, P. Zumthor