Texto: Daniela Chindler • Ilustração: Camilo Martins

Texto: Daniela Chindler • Ilustração: Camilo Martins

Ministério da Cultura apresenta

Instituto Cultural Vale apresenta e patrocina

Texto: Daniela Chindler • Ilustração: Camilo Martins

Dados internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Arthur Chaves Ferreira - CRB-7/7353

Chindler, Daniela

C539 Histórias da minha terra / Daniela Chindler; ilustrado por Camilo Martins. - Rio de Janeiro : Sapoti, 2023. 60 p. il.; 23x21 cm

ISBN 978-65-991686 -8-0

1. Literatura infantil 2. Conto I. Título. II Martins, Camilo, il CDD 028.5

2

Introdução

Desde os tempos bíblicos, Canaã é o nome dado a um território de solo fértil onde haveria fartura: a terra do leite e do mel. Das grandes montanhas e montes que circundam o sudeste do Pará – e guardam minas de ouro, ferro e manganês – vem o nome Carajás. Batizada como Canaã dos Carajás, a região nasce anunciando abundância, fruto do trabalho com a terra e com a rocha. Antes de ser cidade, Canaã dos Carajás era um sonho. Mais do que um sonho, era como uma promessa. Para essa região vieram pessoas de muitos cantos do país, em busca de um futuro melhor.

Uma cidade não são apenas os limites no mapa, documentos de cartório e atos políticos de seus governantes. A História, aquela que estudamos na escola, se completa ao ouvirmos as pessoas. Ela se transforma em uma “narrativa de todo mundo”, contada por quem viveu naquele tempo, naquele local. A memória das gentes faz com que o território seja pertencimento de todos.

Este livro conta as histórias vividas pelos primeiros homens e mulheres que vieram para essas terras: os pioneiros. Como uma colcha de retalhos, aqui reunimos pequenos fragmentos de um passado não tão longínquo, mas que precisa ser registrado, para que essa memória não se perca, não se apague. Neste livro, as suas vozes se encontram para contar como tudo começou.

Daniela Chindler

Daniela Chindler

3

4

5

Fantasma da estrada

Numa noite ventosa, em que a brisa suavizava o intenso calor do dia, iam de carroça quatro pessoas pela estrada de terra. Já se fazia tarde, era quase meia-noite. O grupo tinha comparecido a um batizado, que se estendera além da hora prevista. Conduzindo a carroça, Antônio, ao seu lado a esposa, Celeste, com a filha pequena adormecida em seu colo. Completava o grupo a vizinha, madrinha do batizado, que compartilhava o transporte. Iam todos em silêncio, embalados pelo trotar ritmado do cavalo e pelo barulho das rodas da carroça. Não vinha mais ninguém na estrada, nem carro ou bicicleta. A lua crescente deixava entrever as árvores e as casas que pontuavam na paisagem.

6

De repente, o cavalo deu um refugo e o condutor teve que ser ágil e segurar com força a rédea, senão o animal disparava em velocidade. O chapéu que Antônio levava na cabeça, por pouco não tombou. Nesse momento surgiu, saído de debaixo da carroça, um vulto branco, que logo desapareceu.

O cavalo apontou as orelhas para cima, como se estivesse em estado de alerta, e, do nada, deu um segundo relinchar. Celeste sentiu a pele do braço arrepiar, e a vizinha, que estava gestante, abafou um gritinho. A criança seguia dormindo, graças ao bom Deus. Nenhum dos três adultos soube precisar ao certo o que sentiu, mas coisa boa não foi. Podia ser um pano arrastado pelo vento. Ou quem sabe um coelho ou uma coruja, que são animais de hábitos noturnos. O medo era coisa sem explicação.

7

Não quiseram olhar para trás, nem trocar impressões, melhor nada dizer. O marido deu uma chicotada no ar, apressando o passo do cavalo. Era vontade de sair depressa daquele lugar.

Um ano depois, esquecidos do acontecido, estavam novamente o esposo, a mulher e a filha na mesma carroça, puxada pelo mesmo cavalo, na mesma estrada. Celeste, como de costume, ia de lenço.

Tinha cabelo bem comprido, na cintura, e amarrava o pano para não tomar sol ou poeira. Era chegar na cidade e soltá-lo, para fazer bonito.

A mulher comentou que logo começaria a estação das águas. Nessa hora, o cavalo refugou, soprou com autoridade e, se o marido não tem presença de espírito e segura com firmeza o tranco, era capaz mesmo de a carroça ter tombado. O animal queria desembestar estrada afora. Dessa vez, Celeste e Antônio tiveram foi coragem e buscaram descobrir o que tanto assustava o bicho. Mas tem horas que nem tudo se conta. Viram foi uma coisa brilhante que balançava no ar. Não era certeza, mas devia de ser assombração! “Valha-me, Nossa Senhora!”, rezou Celeste.

Tinham ido comprar açúcar, fumo, macarrão e alguns legumes, que não cultivavam na horta de casa. Levavam queijo, requeijão e doce de mamão para vender. O tempo estava para chover, dava para ouvir os galhos das árvores se movimentando com o vento.

Nessa noite estavam tão assustados, que nem voltaram para casa, tudo para não precisar pegar o caminho e passar pelo sítio mal-assombrado.

Pousaram na casa de parentes.

8

No dia seguinte, Antônio falou que assim não podia ficar. A luz do sol dá coragem aos homens. A esposa só queria estar longe daquele ponto da estrada, mas o marido, teimoso, estava decidido.

“Meu Deus do céu, esse homem vai buscar assombração para perto de nós”, inquietava Celeste. No local sabido, Antônio desceu da carroça. Celeste não se moveu e pôs-se a rezar pai-nossos e ave-marias. Foi então que Antônio viu uma

enorme teia de aranha, com um monte de vagalumes pendurados! De certo, uns tantos já haviam sido devorados.

Ao fim e ao cabo, não era coisa de botar medo em mulher e homem.

Eram os vagalumes que deveriam ter temido a assombração.

9

A roça e o rio

Daniel botou uma roça quando chegou na VP-13, estrada que passa por Vila Bom Jesus.

Tirou o mato, foi tratando de roçar com foice e plantou melancia, maxixe, abóbora, feijão e milho. O milho deu bom de espiga.

Um milhão bonito que só vendo.

Logo vendeu uns cinco sacos para um cabra conhecido, que ia fazer pamonha para vender em uma festinha da igreja.

Era também muita abóbora, quando olhava assim, era tudo vermelhinho de abóbora

abóbora e um feijão para si. Quando o Garimpo do Sossego teve fim, o compadre deixou a vida de garimpeiro, se juntou na empreitada e veio roçar a terra mais Daniel.

Infelizmente, nem sempre a sorte agraciava aquele roçado. Teve a ocasião em que o céu ficou cor de chumbo e choveu foi muito. Toró d´água. O rio ficou tão grande que inundou a roça, ficou tão grande como o amigo Rio Grande.

Ali próximo estava o Garimpo do Sossego.

Foi lá que ele conheceu o amigo Rio Grande, que não tinha esse nome à toa! Era forte como o rio que banhava a roça, o rio Arara.

Volta e meia, Rio Grande levava uma

A água cobriu o milho todinho, ficaram só as pontinhas dos pendões de fora.

E as abóboras ficaram todas em riba d’água. Mas os dois não desanimavam e plantavam de novo.

10

Quando não estavam colhendo, Daniel mais Rio Grande iam caçar e pescar. Numa ocasião, avistaram uma onça

devorando uma anta na beira do rio.

A malhada era grande. Daniel, vendo aquela arrumação, disse: “Menino, vou tirar um pedaço dessa anta pra gente comer”.

Daniel e Rio Grande ficaram lá aguardando a bicha se satisfazer. Também apetecia aos dois carne de caça, e um naco da anta

no churrasco ia cair bem. Quando a onça ficou de bucho cheio e se embrenhou pela mata, os dois correram para buscar o quarto do bicho que a pintada tinha largado para trás, antes que outros animais brigassem pelo quinhão deles.

Valeu esperar: nessa tarde, além dos legumes e do feijão, tiveram carne no prato e também se fartaram.

11

12

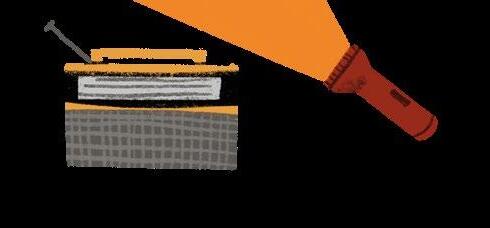

Um boi na sala de aula

Aparecida dava aulas em uma classe multisseriada: na mesma sala ficavam alunos de anos escolares diferentes e de idades variadas. Isso foi no tempo em que não havia muitos professores na cidade e não se podia organizar as turmas como se deve. A mesa feita a facão era alta e não atendia às crianças menores. Nos dois únicos bancos de tábuas sentavam-se até dez alunos. A lousa era só um pedaço, porque tinha chovido e estragado o restante. A professora não era de ficar usando só a garganta, buscava recursos para que o aprendizado fosse mais interessante.

Nesse dia, Aparecida tinha trazido bolinhas de papel crepom para duas meninas menores colarem nos números durante a aula de divisão. Nilciele, do cabelinho preto, e Leidiane, do vestido rosa, ainda tinham dificuldade na coordenação motora e, por não alcançarem direito a mesa, estavam sentadas no piso de cimento.

A aula terminaria em poucos minutos, quando, do nada, apareceu na porta da sala uma cabeçona. Um boi. A posição agressiva do corpo mostrava a fúria do animal. “Misericórdia, não quero ver morte nem sangue aqui dentro”, foi o que Aparecida conseguiu gritar naquele momento de aperto.

13

Sem tempo de raciocinar, a professora empurrou a única cadeira que estava sobrando na sala para a frente do boi, feito um escudo, e puxou para trás de si as meninas Nilciele e Leidiane.

debaixo da mesa. Os alunos maiores subiram na janela e foram içando os menorzinhos. O boi enfurecido ia de um canto a outro da sala, sem encontrar a saída. Foi um pesadelo muito grande, que por pouco não terminou em tragédia.

Nessa hora, Aparecida torceu o pé.

O menino Marisvaldo vestia uma camisa

laranja bem viva, o que quase resultou em tragédia: o boi mirou seu alvo.

A sorte é que Marisvaldo conhecia gado

era tirador de leite – e, num piscar de olhos, com a agilidade de um gato, subiu na mesa, salvando sua pele.

Anete, uma aluna que já passava dos vinte anos, ficou sem ação, quando o boi entrou. Foi preciso Aparecida gritar: “Nete, pelo amor de deus, sobe numa cadeira e pula a janela, porque você, eu não consigo carregar”.

O boi quebrou o que deu para quebrar,

–

14

Tudo aconteceu rápido demais, nem deu tempo de ninguém se desesperar. Um aluno de uns dez anos se trancou no quartinho que ficava do lado de fora da construção (e fazia as vezes de banheiro). Era um quartinho mesmo, apertado, mal tinha espaço para a privada.

E, depois que tudo se acalmou, quem é que convencia o menino a abrir a porta?

Por esse ato de bravura e coragem, a professora Aparecida foi condecorada com uma medalha pela Prefeitura.

E restou ainda uma outra lembrança do episódio: o pé que ela torceu nunca foi o mesmo.

15

No mato cachorro

Eram todos solteiros, nenhum tinha mulher para dormir de costela à noite. Moravam o Áureo, que chamavam de Bacabal, o Pantoja, o David e o Pedro Brito… e mais um cachorro, achado no alojamento da Andrade Gutierrez. O animal foi incorporado ao grupo e batizado de Picadão. Ninguém queria aquele cão, porque era muito feio, mas terminou por ser uma benção. Picadão era bom caçador, daí o tanto de cicatrizes que levava no corpo.

castanheira, cobertas de palha de coco de babaçu. A mesa da casa deles tinha sido uma antiga porta e as cadeiras, eles fizeram mesmo no facão. Dormiam de rede, como é costume no Pará.

Tinha quase nada no assentamento

Carajás II, para onde os técnicos tinham sido enviados. Muito mato e umas moradas erguidas com tábuas de madeira de

No assentamento, a única venda era uma só prateleira. Sabonete e desodorante, por exemplo, eram coisas que os colonos não demandavam. Oportunidade de fazer compras no mercado só mesmo quando a empresa emprestava o jipe valente, que andava por ali tudo sem dificuldade. Faziam o rancho uma vez por mês, quando compravam um fardo de açúcar, outro fardo de sal, caixa de óleo, caixa fechada de café e carne de sol que não

16

dependia de refrigeração. Até para obter água era custoso. Os rapazes andavam cerca de dois quilômetros para buscar.

Sendo carne um artigo raro, Bacabal, Pantoja, David e Brito começaram a olhar com outras vistas para os bichos selvagens. Nunca tinham caçado, eram da cidade e não do mato. Mas, naqueles tempos, a sobrevivência falou mais alto. Um dia, os homens acordaram mais cedo, Picadão

chamava com o latido. O cachorro tinha acuado um bicho. De longe, não dava para ter certeza do que era.

“É anta!”, respondeu o David, mas o amigo entendeu que era onça.

Áureo trouxe os cartuchos, porém pensando ser onça, quis por nada se aproximar. Ao invés de entregar a munição para o David, ele jogou e caiu tudo no chão, o que separou espoleta, pólvora, chumbo e bucha, e os cartuchos deixaram de prestar. A anta ganhou mais tempo de vida. E no prato do almoço teve só feijão, farinha e abóbora.

David, que sem falsa modéstia, se dizia um tanto mais destemido, se aproximou levando uma espingardinha muito sem-vergonha. Deu uns primeiros tiros, errou e pediu para buscarem na casa outros cartuchos. Aí o Áureo, que era o mais fortão, mas também o mais medroso, perguntou, de longe, que bicho era.

17

18

19

Poço de desejos, lagoa dos milagres

Acabavam de mudar para uma casa enorme. Era uma velha usina de pilar arroz que não se encontrava mais em funcionamento e a emprestaram para a família ocupar.

Ali estavam Zé Baliza, a esposa Luzia, cinco filhas e um rapaz. Era muito espaço, mas infelizmente nenhuma água.

A família era religiosa. Toda noite a mãe punha as crianças ao pé da cama para rezar o rosário ou o terço em novenas. Sem água, o pai já tinha gastado promessa fazendo o primeiro poço sem resultado. Não tinha como cozinhar, banhar e beber sem água.

Zé Baliza tinha fé, não desanimava. Rezava para São José de Ribamar. Viver de comprar água na vizinhança não era possível.

Um dia, Zé Baliza partiu mais a filha caçula para procurar água nas imediações. A pequena, xodó do velho, não tinha nem cinco anos completos. O pai levava uma vareta, parecendo um Y. Caminharam por umas touceirinhas e matos secos. Ele ia com aquela vareta segurando nas duas mãos, nas duas pontas, e apontando o final dela para a frente. A vareta abaixava, levantava, e a filha achava que era graça, pensava que o pai estava fazendo para ela, mas não: ele punha fé que aquela vareta ia apontar o lugar onde a água se escondia.

Então, chegaram num barranco. Era assim, um buraco de erosão. Redondo, bem largo, deveria ter uns três metros

20

de largura. Era só aquele buraco, mas o pai chegando lá disse que era certeza que tinha água. A vareta baixou e ele desceu naquele buraco raso e começou a cavar. Sozinho cavou com as mãos mesmo o poço. São José de Ribamar deve ter ouvido as preces. Logo de imediato, numa fundura bem próxima, para assombro e contentamento, deu água! Era lindo demais ver aquela água jorrando.

O pai cavou e quando foi à tarde, a mãe foi buscar água com as filhas mais velhas. Aquele buraco estava era cheio de água. No futuro a água traria fartura. O pai compraria uma tropa de burros e encheria o paiol de arroz. Isso seria depois. Naquela tarde, ali no barranco, formou-se uma pequena lagoa de três metros só, mas era a coisa mais linda. Podia-se olhar as nuvens brancas lá dentro dele. Parecia um outro céu.

Voltaram os dois para casa. Zé Baliza ia pegar ferramentas e contar as boas novas para a esposa. Ao chegarem, a mãe tinha tirado leite e tinha cheiro de café recém-passado. A mesa estava posta e as irmãs comiam beiju. A notícia trouxe só felicidade.

21

Dourado e doce

Era menino lá no Piauí. Família de poucas posses. Dona Joana, a mãe, tinha uma vendinha, espaço acanhado, onde os vizinhos compravam ora remédios caseiros, ora uma xícara de açúcar, ora duas colheres de café e óleo de coco de babaçu.

O açúcar vinha em um saco grande de pano que tinha uma listrinha rosa e outra azul, quando esvaziava o saco, a mãe aproveitava o pano para as coisas da casa.

O pai, Benedito, era lavrador e sabido das coisas da terra. Cedo, Luiz aprendeu com ele a espreitar as matas em busca do zumbido das abelhas.

22

Não era trabalho simples, tinha dias que visitavam mais de duzentas árvores para encontrar uma que guardava em seu oco uma colmeia.

em que terminava o almoço, o mel era preferencial na sobremesa.

Tudo contadinho porque a mãe teve dezessete filhos. Mel também era remédio certo para gripe dos meninos.

Como bom nordestino, seu Benedito seguia a tradição: mel não podia faltar.

Muito menos na Semana Santa.

Na mesa, o costume era servir galinha, ovo, carne de porco ou bode. Peixe era raro, dificilmente se pegava uma trairinha

num córrego. Junto com a proteína, completavam o prato arroz e feijão, um feijão com abóbora, bem temperado com manteiga de leite, aquela manteiga da nata da coalhada. E no momento

A cera retirada tinha destino e serventia: com ela a mãe “lumiava” a casa. A noite, sem energia elétrica, era escuridão, breu. Bastava colocar a cera no recipiente, juntar um pavio de lã de algodão e riscar o fósforo.

A casa ficava bem mais cheirosa com cera de abelha do que com óleo ou querosene.

Luiz não tem lembrança certa, mas em torno dos oito, nove anos, saía andando seguindo os passos do pai pela matinha que da porta de casa se estendia.

Uns chamam de capão, outros, de reboleira, tem vez que uma coisa tem muitos nomes, o que importa é que eram moitas baixas, arbustos pequenos.

23

O pai, adulto, tinha uns poucos privilégios, calçava alpargata de couro com sola de pneu. Já o menino ia caçar abelhas sem camisa e de currulepas nos pés. As currulepas eram umas danadas de umas alpargatas com sola de couro fininho, que davam lapadas no calcanhar, tão sem serventia que ele zangava e preferia seguir descalço.

No começo, os irmãos também acompanhavam o pai na busca de mel pelo mato. Só que foram se distraindo com as brincadeiras e ficando pela casa mesmo. Não tinham bola de chutar, jogavam peteca de mão, que os próprios meninos costuravam com couro e penas de jacu. Faziam corrupio com casco de cuia furado e cordão amarrado, era bonito

24

de ver rodando. E competição com pião carrapeta com os carrosséis de linha de madeira que sobravam das costuras da mãe.

Luiz seguia indo para o capão, gostava demais da cor amarelada e do cheiro do mel. Foi crescer um pouco, para ficar valente e passar a entrar sozinho no mato buscando morada de abelha. Ia seguido só por Chorrinho, cachorro pequeno, cachorrinho. Arrodeava as árvores e, se suspeitasse que tinha colmeia, trepava nos galhos para espiar. Quando encontrava o

enxame, acendia um foguinho e deixava a fumaça confundir os insetos. Era o único recurso de proteção. Galhos de folha verde espalhavam a fumaça. Então abria cavacos com a mão pequena de menino e retirava os favos que espremia para o mel escorrer para dentro da cabaça.

Uma certa vez veio uma manga de chuva que quase apagou o fogo. As abelhas se aproximaram. Ele naquela peleja espremendo o mel, que é duro de espremer, buscando enxotá-las, tentando se concentrar para derramá-lo no furo do pescoço da cabaça. O mel que era grosso dava

25

bolha e escorria para fora, e Luiz ajuntava com a mão para despejar para dentro. Quando terminou, estava banhado de mel. Anos passaram, os irmãos já tinham saído pelo mundo, ao tempo em que Luiz foi buscar sustento no Pará. Em Tucuruí foi carpinteiro, mas logo soube do garimpo e dessa vez foi o amarelo do ouro que o chamou. Pegou transporte em Veraneio e seguiu para o garimpo do Cuca. No caminho, desviou a rota ao tomar conhecimento que lá era região que dava malária demais e era um tanto de gente que ia e voltava mais não. Saltou foi no Xinguara. Com o dourado da riqueza na cabeça, buscou foi ouro por muitas grotas de garimpo.

Dormiu em rede de muita xoxinha de cobertura de palha, esteve em lonjuras que só com horas de voo se chegava, peneirou ouro, esteve a ponto de botar cartucho, deixou passar sem contar uma montoeira de anos, teve em situação que se apegou com todos os santos que lembrou existir.

Buscando ouro, juntou foi trocado. Riqueza veio quando aconteceu de assentar. Fincou, mais a esposa, as estacas de casa em Canaã. As abelhas zuniram na memória. O dourado do mel é que foi sua fortuna.

26

27

Cachorro grande em noite de lua cheia

Era roça pequena, lá para os lados do garimpo do Sossego. Tinha uma casinha aqui, outra acolá, o resto era tudo mata. Maria das Chagas morava sozinha mais seus meninos. Certa feita, tarde da noite, ela acordou sobressaltada com o rebuliço dos cachorros da casa latindo, tudo de

uma vez. Dali a pouco, foram os dois jumentos que relincharam, amarrados na estaca da varanda. Maria pensou: “Meu Deus, o que será isso?”.

O gado ficava bem pertinho do poço onde a família apanhava água para beber.

28

Os bois do lado de dentro da cerca e o poço do lado de fora. A lua muito clara. Maria foi lá conferir se estava tudo bem. Nessa hora, ela ouviu um “rizuído”. Era rizuído assim grosso, podia ser cachorro. O jumento rinchou foi de novo. Maria apurou os ouvidos, parecia que algum bicho ou pessoa entrava no cercado das vacas. O caminho para o poço tinha aquelas frestinhas das folhas, por onde a luz da lua, que estava bonita, vinha. Maria passou a enxergar um reflexo. Chega que vinha brilhando. Devagarzinho, devagarzinho. Novamente ela pensa: “Meu Deus, o que é isso? Que cachorro grande”. Ainda bem que Deus deu o pensamento de que era um cachorro, porque, se tivesse imaginado que era onça, ela tinha era corrido, gritado e feito movimento brusco. O que não teria sido nada bom.

Pelo certo ou incerto, Maria tomou a decisão de ir se afastando e voltando para casa. Ia andando de costas, para poder seguir conferindo se nada dela se aproximava. Nunca vinha na lembrança que era uma onça, embora cachorro do tamanho da sombra que a lua projetava Maria nunca tivesse visto por lá. Deu tempo e sorte dela chegar na soleira da porta. Foi então que, pensando afugentar um cão, bateu o pé no chão. Quando foi no dia seguinte, Maria contou a história para o vizinho. E ele: “Irmã, você teve sorte. Você quase foi comida por uma onça!”. Nessa chegou à mente de Maria das Chagas tudinho. E ela foi ficar com medo da onça depois que a bicha já tinha se ido embora.

29

30

Uma questão de fé

O moço era de ter muita fé, devoto do Divino Pai Eterno e de Nossa Senhora Aparecida, que era a padroeira da Vila Racha

Placa, povoado que existiu, mas não existe mais. O tal moço batizado como Valdivino era conhecido em todo canto como Nego Padre, mas era padre não. Ele e uns colegas trabalhavam na igreja lendo o Evangelho e falando sobre Jesus, então o povo dizia: “Olha ali o Nego Padre”.

subido e o rio Parauapebas estava cheio. O canoeiro tinha outro serviço e largou na mão do cunhado a canoa e a tarefa

de atravessar os dois Zés e Nego Padre. A canoa não era lá grande coisa. Era coxim, canoa pequena, frágil. Era aviso, mas ninguém deu atenção.

Um dia, Nego Padre, Zé Goiano e Zé Furtado precisavam atravessar o rio. Iam levar para o Centro de Desenvolvimento Regional (CEDERE) de Parauapebas os documentos das terras que tinham. Ao chegar nas margens, as águas tinham

O grupo se apertou e dividiu como deu: “Como é que faz?”. Dois foram juntos em um banquinho. “Cê vai mais ele”, foi o que sugeriu o cunhado do canoeiro, que agora estava no comando, embora capitão não fosse. “Aí eu vou”, disse ele, “na remansa”. O rapaz pôs-se a remar. A canoinha era valente, saiu levando os quatro homens.

31

Tentou fazer sua parte, mas dali a pouco “tchi”. “Tchi” era água entrando. Os pés dos homens já molhados e o povo fingindo que não via. Rema mais um bocado e “tchi”, a água entrando, e “tchi”, a água entrando! A canoinha não conseguiu cumprir a tarefa e afundou!

A vantagem é que, quando desceu, desceu bem onde tinha umas garrancheiras de pau, um amontoado de galhos.

Faltou dizer que Nego Padre trazia, além dos documentos, uma mala cheia de queijos. Os queijos, ele ia vender na rodoviária, que era ponto bom para isso.

Pois bem, Nego Padre caiu n´água com documentos, mala de queijos e o que mais tinha nos bolsos. O azar não foi completo porque ele ficou engastalhado, agarrado ali naquela boia improvisada de galhos. Não afogaram, nem ele, nem os colegas, mas molhou tudo dentro da mala.

32

Ele e um dos Zés viram os documentos irem s´embora. Nego Padre precisou depois regressar lá na Bahia para pegar outra via da certidão de casamento. Eita canoinha para dar prejuízo! Sem os papéis, a viagem para registro das terras foi perdida, e a questão foi resolvida só tempos depois. Nessa data foi só falta de sorte, e ainda teve o drama para atravessar de volta para casa.

Zé Furtado dizia: “Não vou, não. Perco minha fazenda, mas nesse rio não entro mais”.

Deu nele uma febre que queimava. Tremia de medo. Zé Goiano acolhia:

“Seu Zé, o senhor estando mais eu e seu Nego, o senhor não tenha receio. Se cair, nós nada. Vamos atravessar de volta, fique tranquilo!”. Tranquilo ele ficava era nada. Gato escaldado tem medo de água fria. Precisou foi um outro vizinho buscar uma canoa maior e muita saliva para convencer o pobre e o trio conseguir voltar para casa.

33

34

35

O bicho que anda nas matas

Quando chegou ao Pará, a Belém-Brasília não tinha asfalto, era só barro, piçarra. No inverno, as árvores caíam, atravessadas de um lado ao outro na estrada. Os motoristas entravam na vila Quilômetro Zero, que não tinha mais de dez casas, atrás de machadeiros para torar o pau a machado e liberar o caminho para seguirem em frente.

não teria nem um cipó verde para lembrar a floresta. Os homens trabalhando a machado já abriram imensas clareiras.

Por ali ninguém tinha conhecimento de motosserra. A primeira que Zezito viu foi muito depois, na serralheria dos americanos: era um motor velho Homelite. Foi bom não ter aparecido motosserra no começo do desbravamento da região, se não, hoje

Zezito era ajudante nas fazendas: roçava mato na terra dos outros, fazia cesta, ajudava no curral. Nesses tempos, tudo em volta da vila Zero era floresta. As árvores perdiam de vista. Zezito gostava de caçar no mato, ia sozinho, mas não era incomum encontrar um bocado de maranhenses por aquelas bandas. O pessoal fazia aquele conhecimento e depois se sentava para tomar uma água, fumar um cigarro, contar histórias e repartir a carne de sol que passavam na farinha. Quando a farofa acabava, iam s´embora.

36

Tinha sempre causo de onça, anta e cobra, e muita era a curiosidade pelo “capelobo”, criatura que só tinha no Pará. O povo dizia que era um bicho virado de indígena velho, do tamanho de uma anta, só que mais veloz. O focinho comprido assim como o do tamanduá, danado de peludo e bebedor de sangue. Soltava poderosos rugidos e deixava um rastro redondo, como fundo de garrafa – era uma criatura medonha!

Contudo o causo mais comentado era de um tal de Quintino, que chegou a brigar com o capelobo. Quintino vivia no mato com o afazer de vigiar as terras das fazendas para não serem ocupadas.

Um dia, ele se viu acuado, dizem que o capelobo ia pegar ele mesmo, quando Quintino teve a ideia de puxar um isqueiro e pôr fogo na cabeleira da criatura. Parece que foi só assim que o bicho largou dele. É o que a lenda conta.

Nessas rodas de conversa, Zezito soube de um roceiro que, combinado com o

Não era incomum de Zezito passar o dia todinho na mata, chegava de dia e saía de noite, e nunca encontrou um bicho que pudesse lhe fazer medo. Do capelobo mesmo ele só se lembrava quando estava ouvindo as histórias. Na Belém-Brasília, onça foi o maior bicho que viu: onça-pintada, preta e vermelha.

37

Por um punhado de terra

Severa não acreditava na história de ganhar um pedaço de terra. Uns colegas do marido estavam dizendo que o governo ia distribuir lotes no Sudeste do Pará e ele resolveu tentar a sorte fazendo a inscrição. Descrente, Severa pontuou: “Abílio, meu filho, não vai tirar terra assim, não”.

Mas se passaram alguns dias e Abílio chegou com um papel na mão, avisando que era para cuidar de tudo, porque o caminhão velho, o pau-de-arara, como o povo todo chama, já estava lá fora, com o pessoal subindo os pertences.

38

Na boleia do caminhão, iam só o motorista e o filho, mas na traseira, amontoados como dava, estavam os pertences de seis famílias. Parecia muita coisa para o espaço reduzido, mas o moço dizia que tinha lugar até para levar uma casa. Pelejaram, coube o que havia. Por cima de tudo foi o colchão de casal, era ortopédico, e Severa não queria largar para trás.

a entrar no veículo, mas tinha lugar reservado para os oito filhos que seguiam viagem com os pais. Só não embarcou a filha mais velha, que já era mãe em Goiás. Severa carregou a máquina de costura da marca Singer, que usava para costurar roupa para os filhos. Abílio improvisou um chiqueiro para botar os três porcos: uma leitoinha, um leitão e o caçulinha, um porquinho preto. Fez outro cercadinho para levar as galinhas.

Fome no começo dos tempos, eles não iam passar. Severa e Abílio juntaram dez sacos de mantimentos: era saca de feijão de arranque, de feijão trepa pau, de açúcar e de arroz. Lata de gordura e lata de carne de porco frita preparada em casa. O segredo da carne de lata está em tirar toda a água, a carne precisa estar bem sequinha para durar, pega muito gosto.

As famílias foram em um ônibus fretado para a viagem, a deles foi a derradeira

Quando o motorista anunciou a saída, as amigas de Severa foram se esconder para não ver sua partida. Ela dentro do ônibus sentia que ia morrendo e vivendo, assim tudo junto. Não era coisa de facilidade deixar uma vida para trás. Nessa hora, apareceu Joana Dourada, a dona de um hotel em Araguaína, e disse: “Ei, Severa! Bota a mão aí que eu quero te dar uma coisa”. Severa pôs o braço para fora da janela e Joana Dourada colocou a mão cheia de

39

terra na sua: “Isso aí é pra tu lembrar de mim”. Teve gente que riu achando graça, mas as vistas de Severa encheram de lágrimas. Joana também entregou um saco de tudo quanto era semente – coentro, alface, tomate, salsa, cebolinha –e recomendou que Severa fosse no Pará a mesma verdureira que era em Goiás. Depois, o ônibus pegou a estrada.

reclamavam da lonjura. Quando pararam para pegar a balsa na beira do rio, aproveitaram para dar água aos bichos. Nessa hora, “avoou” a galizé, a galinha mais bonitinha da turma. Severa não fez reparo, só comentou: “Ah, essa já se foi!”. Um dos filhos, o João, tentou mais outros homens pegar aquela galinha, mas ela foi s´embora, se mandou, pegaram foi nada.

Em CEDERE, dez alqueires esperavam por eles, mas nunca que chegava, era muita distância. Os meninos, cansados,

Custou horas, mas chegaram. Cada qual foi indicado para um lote. O ônibus parava e, na frente de cada casa, apeava

40

uma família. Além da galizé, Severa perdeu, na mudança também um pé da cama, que chegou no novo lar perneta. No dia seguinte, vida nova. As galinhas foram saindo do cercadinho dando gaitada: “pruuuu”, se alegraram foi muito! Para os porquinhos, Abílio fez um chiqueiro e botou o milho para os três animais. E não tardou em limpar o terreno e cavar um poço. Pena que a água não prestava, parecia sal amargo, remédio de sulfato de magnésio indicado como purgante. Nem para lavar roupa

aquela água tinha muita serventia, o excesso de sal não deixava o sabão pegar.

Mas logo isso ia se resolver. Trabalhadora, Severa num instante já tinha feito os canteiros. Ela semeou suas sementes e as plantas vingaram. Todo mundo carregava cheiro-verde da sua casa. Era cada pé de alface formoso, que só vendo! Dona Joana Dourada tinha razão, era mesmo para ela continuar como verdureira no Pará.

41

Um anjo na TelePará

Em CEDERE, quando ainda só existiam construções de madeira, o governo construiu uma casinha de alvenaria bem ajeitadinha, com cobertura de telhas de tijolinho, e na frente puseram uma placa com o desenho de um aparelho de telefone e o nome TelePará:

Telecomunicações do Pará S.A. Era novidade um posto telefônico ali, que nem cidade era, só assentamento.

nas fazendas Umuarama e Pouso do Sol.

O mais comum, na ocasião, era que os moradores recebessem novidades por carta e, de emergência, viajassem para uma cidade vizinha para ligar.

Jocênia, que conhecia bem as letras e os números, foi contratada, junto com a colega Sandra, para o cargo de telefonista.

Na época, ninguém por ali sonhava em ter telefone em casa, e só mais tarde instalaram, além do posto, outras linhas

Quando o posto telefônico de CEDERE foi inaugurado e correu a notícia, o povo começou a chamar do Centro-Oeste e do Nordeste para falar com maridos, filhos, filhas, irmãos, irmãs e noivos. Os mensageiros iam nas casas avisar das ligações.

Se fosse distância curta, custava centavos, se fosse mais longe, aí já cobravam um ou dois cruzeiros, dependendo da lonjura.

42

43

Um dia, Jocênia recebeu uma ligação de um moço de nome Valdione, lá de Góias. Ele perguntava se ela conhecia o Louro, casado com uma mulher chamada Diomara. Na conversa, ele explicou que Diomara era sua irmã e fazia uma vida que não se viam, mas tinha a notícia de que ela se casara com o Louro e estava pelo Sudeste do Pará.

tinham trocado palavra. Então não era coisa possível de se resolver na hora, mas ela prometeu procurar o casal e retornar se o moço lá de Goiás lhe desse seu número. Do outro lado da linha, Valdione agradeceu o empenho.

Como CEDERE ainda era um lugar pequeno, toda gente meio que se conhecia. A telefonista sabia que o Louro e Diomara eram da igreja. Tinha ouvido falar deles, mas nunca

Jocênia perguntou para um tanto de gente e achou Diomara e o Louro. Mas aí quem disse que encontrava o telefone de Valdione? Eram números demais que as telefonistas tinham de anotar para poder ficar ligando, e ela acabou perdendo.

Não tinha jeito, o remédio era aguardar. “Agora que eu encontrei a senhora, perdemos o número. Mas tenho fé em Deus que o moço Valdione, vai retornar”, Jocênia se desculpou.

44

No posto só existiam duas cabines. Se fosse ligação para o próprio Pará, Jocênia e Sandra faziam, mas se fosse chamada para outro estado tinha que ligar para a telefonista de Belém completar. As duas trabalhavam duro e, às vezes, ainda eram acordadas no meio da noite. Não era incomum baterem na janela da casa fora de hora, pedindo auxílio para uma ligação de emergência. Normalmente, por ocasião de morte ou carreta de gado quebrada na estrada. Ligação de emergência era coisa ruim ou de prejuízo. Se fosse motivo de alegria, como nascimento, aí o povo se segurava e deixava para ligar de manhã.

cuidar melhor. Depois, correu para chamar um filho de Diomara, que trabalhava lá perto da TelePará, e combinaram de trazer sua mãe no dia de domingo, quando eram mais em conta as ligações, e ela e o irmão poderiam falar à vontade. E assim aconteceu. Ela veio, e falaram, falaram e choraram. Valdione de lá e Jocênia e Diomara de cá. Foi muito bonito o reencontro deles por telefone. Os irmãos estavam perdidos um do outro desde que os pais tinham se separado e cada um partiu para um canto levando um filho. Quarenta anos depois, um anjo na TelePará os reuniu.

Um tempo passou. Quando foi uma tarde, Valdione finalmente chamou. Jocênia ficou foi feliz demais e prometeu que não ia mais deixar o papel à toa, que ia

45

Fusquinha da alegria

Maria Edilazir chegou ao Pará com a ideia de passar só alguns meses. Canaã dos Carajás ainda não tinha nome de cidade, era só CEDERE II. Não tinha nome, hospital nem supermercado. Mesmo quem possuía dinheiro passava apertado para comprar alguma coisa. Escola também não existia, mas estava prestes a ser inaugurada. A moça mal chegou e logo ensinava meninos de nove aos quinze anos.

Estrada de terra, vento e poeira, uma combinação perfeita: chegava todo mundo com os cabelos vermelhos, parecendo curupira. Às vezes, o carro quebrava na estrada e o povo aproveitava para entrar nas matas para colher o ouriço da castanha-do-pará.

Nada era fácil, mas difícil mesmo era receber o salário: a agência de banco mais próxima ficava em Parauapebas, a mais de duas horas de distância. Nesse período, uma ou outra caminhonete fazia o trajeto, e toda a gente ia na carroceria.

Um dos motoristas da caminhonete era um homem que a turma só conhecia como Fogoió. Ele tinha um combinado de, mais ou menos na metade do caminho, parar na venda do Juquito, para o povo lanchar e esticar as pernas. Tinha quem trouxesse a farofa de casa, para economizar.

46

Depois que Parauapebas se emancipou de Marabá e veio o primeiro governo da região, o tratamento passou a ser VIP. Aí, o almoço começou a ser oferecido pela prefeitura num restaurante bom à beça, um tal de Mineiro. A comida era ajeitada, mas o pessoal continuava descendo do carro com o cabelo sujo do pó da estrada. Quem via aquele grupo de cabelo vermelho, já sabia que era o povo de Canaã.

Passou o tempo e finalmente o pagamento veio até os trabalhadores. Mas banco seguia não existindo.

O dinheiro, agora, chegava num fusca conduzido pelo seu Gonzaga. Era o “fusquinha da alegria”.

Uma curiosidade: as notas tinham cheiro de pão! É que seu Gonzaga, com medo de ser assaltado, comprava pães e punha o dinheiro ali escondido.

47

48

A cidade que desapareceu do mapa

Entre os primeiros moradores de Racha Placa estavam seu Américo, Zé Goiano, Jeremias, Nego Padre, seu Ivanir e Divino Rosca. Este último

tinha esse nome porque era experiente em fazer canga de madeira para carro de boi. Fazia o encaixe certinho do pescoço do animal e usava a madeira da árvore que por lá chamam de rosquinha.

Depois vieram outros como seu Zé Otávio, que levou a família toda para morar na região. Só de filhos,

eram dez. Zé Baiano também era pai de uma dúzia de crianças, e todos se lembram dele como um homem pacato. Já João Carola, evangélico, morava no meio da mata, longe da turma, em um lote bem promissor – em suas terras tinha muita castanheira e uma bica d´água. Todo mundo fazia roça: arroz, feijão e milho. Tinha fartura de porco e galinha, e raros eram aqueles que não começavam a vida em Racha Placa com uma tropa de uns cinco animais.

49

A palavra casa chegou tardia, em mutirão levantavam rancho, como eles diziam.

Não eram casas construídas em alvenaria, mas moradias feitas com placa: as paredes eram de lasca de pau, madeira de açaí e o teto de palha de coqueiro e plástico.

O piso era o chão mesmo, coberto de palha.

Jogava uma água molhada, batia e pronto.

O transporte era no lombo de animal – de burro, jumento ou cavalo. O bom era ter dois, um arreado para montar e no outro ia a cangalha transportando a carga. Por conta das chuvas, os carros só chegavam de julho a novembro.

Fora isso, motor só se ouvia se avião passasse ou quando usavam a motosserra. Os pobres que não possuíam animal se viam na condição de andar muitos quilômetros a pé. Se iam pegar a caminhonete na estrada, aí mesmo era chão até Casa Branca, uma lanchonete onde os moradores matavam a saudade de um refrigerante, amarravam o cavalo e pegavam o transporte.

50

Para saber notícias do resto do Brasil, só pelo rádio de pilha. Nunca teve energia em Racha Placa: alumiavam a escuridão lamparina, lanterna ou vela. Pegava só o sinal da Rádio Nacional, de Brasília. O programa “Você de lá, eu de cá” ia ao ar à noite, com muita música sertaneja e recados que os ouvintes enviavam para todo o país. Em dia de jogo de futebol, reuniam-se muitos em torno do aparelho.

Pilha era artigo de luxo, que os colonos compravam em Xinguara.

por entre os furinhos da parede de pau a pique. Quando os dois se casaram, mataram uma galinha, fizeram um panelão de arroz e assaram um leitão.

As esposas e as filhas também se aventuraram na colonização da região. Em algumas casas o povo era mais cerimonioso. Amado Gomes namorava uma moça da família Januário, que ele via

Foi em Racha Placa que o moço Cimar e muitos outros avistaram onça e cobras grandes pela primeira vez. De onça, todos tinham medo. Ficou na memória da vila quando uma felina pegou o bezerro de um dos colonos. O povo precisava ficar atento, principalmente quando seguiam pelas trilhas dentro do mato. O mais seguro era ir no lombo do burro, porque o animal percebe a presença da onça antes. Era comum ver o rastro delas pela picada.

51

No começo chamavam ali só de Serra Norte, mas, conforme o povoado foi prosperando – as casas, já de tijolos, uma escola com professor, merendeira e boletim, campo de futebol, postinho de saúde, umas poucas ruas de terra e igrejinha –, os moradores entenderam que já era hora de batizar com nome de cidade. Eles se reuniram, um disse: Amercolândia, outro sugeriu Bom Jardim, mas nenhum desses nomes agradou.

Foi quando ocorreu de homenagearem um funcionário da Vale de nome Mozart, que os ajudava. Concordaram na escolha de Mozartinópolis. Acontece que o nome terminou por ficar registrado só no papel, porque na hora mesmo do batismo um colono já anunciou: aqui não é Mozart,

Um dia, os colonos se surpreenderam com uma placa de muitos metros fincada onde todos passavam. Devia de ser grande para todo mundo ler sem dificuldade o escrito: “proibido roçar, caçar e pescar”. O povo não gostou de ser cerceado em suas práticas. Uns homens juntaram, derrubaram e cortaram a placa todinha, de pedacinho em pedacinho. Foi daí que veio o nome de Racha Placa.

A filha de seu Américo lembra que, quando os seis amigos compraram as posses das terras, ali era como a mão de Deus criou. O primeiro a fazer rancho na vila foi Jeremias, e foi também o último a sair. Hoje tudo lá é floresta novamente. Os colonos foram indenizados, começaram nova vida em Canaã.

Em Racha Placa sobrou apenas o antigo cemitério, agora rodeado de árvores.

52

53

Entrevistados

Jocênia de Souza Lima

Era o ano de 1984, quando Jocênia de Souza Lima veio para Canaã dos Carajás. Estava com 22 anos e dois filhos. A família chegou no dia do aniversário da menina mais velha. Na época, não existia nem cidade ainda, eram casinhas de tábua, ruas empoeiradas e muita natureza em volta. Seu pai, João, conhecido como Sergipano, vivia viajando, doido para ter uma terrinha – e foi assim que soube de Canaã dos Carajás. Primeiro, veio ele, e depois Jocênia, com seu marido e os filhos pequenos, no caminhão do Grupo Executivo das Terras do Araguaia e Tocantins (GETAT), que buscava as famílias dos trabalhadores. Saíram de Goianira, Goiás, em direção ao Pará, com os animais domésticos: cachorro, gato e umas galinhas. Trouxeram também uma máquina de arroz e a esperança por dias melhores. Só com primeiro grau completo na época, Jocênia foi dar aula no Mobral e alfabetizou a primeira turma de jovens adultos da cidade. Em 1994, foi contratada como telefonista. Desse período é a história “Um anjo da TelePará”.

Luiz Pereira Rodrigues (Luiz do Mel)

Nasceu na pequena cidade de Itaueira, no Piauí, e chegou a Canaã em 1984, atrás de ouro no garimpo do Sossego. Tinha estado um pouco em cada lugar. Onde houvesse chance de encontrar riqueza, seu Luiz estava. Tinha direção certa, não. Primeiro carro que passava ia se embora, apenas com a sua boróca (bolsa) nas costas. Companheiro de aventura era Jaú, que por ser tão desmantelado ganhara o apelido do peixe feio para danar. Luiz se casou com uma moça da zona rural. O sogro era generoso e dividiu com o casal umas economias para comprarem um lote, ramalzinho de trator, onde construíram a casa. As tábuas e as telhas também foram oferecidas pelo pai da moça.

O enxoval foi pago com dinheiro do garimpo. Luiz assentou e passou a produzir mel, que é vendido no box 36 do Mercado Municipal. É o primeiro apicultor de Canaã dos Carajás. Tem 200 enxames de abelha, que solta no pasto das fazendas para que elas se alimentem do néctar das flores. Sua infância está contada em “Dourado e doce”.

54

David Ferreira Santos

Aos 21 anos, David já era técnico em mecânica e agropecuária, graças à mãe, que sempre o colocou para estudar. Jovem, ele saiu de São Mateus do Maranhão atraído por uma oportunidade de emprego e bom salário no Pará. Foi um dos 105 técnicos cuja missão era levar tecnologia para os colonos da Serra do Norte. Contudo, o que se deu foi o contrário, e quem ia ensinar acabou precisando assimilar a estratégia de sobrevivência e o saber dos colonos. O projeto não ofereceu suporte para que os técnicos pudessem pôr em prática o que haviam aprendido na escola. Ao invés de máquinas, eles tiveram que trabalhar com motosserras, machados e foices. Por isso, dos 105, em alguns meses, só restaram cinco profissionais: David e mais quatro. Os técnicos viviam no mato, onde não havia nada. David foi e voltou para o Pará algumas vezes, tem até um filho que nasceu na estrada. Hoje, ele é empreiteiro em Canaã dos Carajás. É seu o relato “No mato com cachorro”.

Celeste Mendes da Silva

Saíram do Goiás, ela, o esposo e uma cachorrinha chamada Garota. Na carreta de boi, transportavam a cama do casal, mesa, bancos, baú de madeira e uns poucos mantimentos: café, arroz e polvilho. Junto vinham também dois cavalos e uma carroça. Foram três dias de viagem da cidade de Orizona, no Centro-Oeste, até o CEDERE II, no Pará. Isso foi em julho de 1986. A terra que deixaram estava enfraquecida. Deram sorte de comprar terra boa para roçar. O marido trouxe sementes da palmeira indaiá do Goiás para plantar na frente da casa. Aí ficou bonito na beira da estrada, mas quando os porcos saíam do chiqueiro, comiam um bocado. Por isso hoje se avistam da estrada só alguns coqueiros, mas o sítio, batizado de Indaiá, segue com o nome. Celeste contou o causo “Fantasma da estrada”.

Maria das Chagas Pereira de Oliveira

A vida de Maria das Chagas foi muito dura. “Minha história não é de vantagem e de riqueza, e sim de sofrimento e de luta. Mas, graças a Deus, venci.” Maria das Chagas chegou à região sem nada, em 1986. Próximo ao garimpo do Sossego conseguiu uma terrinha, no meio da mata, para roçar e acabar de criar o filho mais novo, porque o outro já estava criado. Foi lavando roupa para os outros, trabalhando com farinhada e vendendo bolo que Maria tirou o sustento depois que o marido foi embora. Precisava atravessar quatro quilômetros para vender seus bolos na rodovia, o povo comprava e dizia que era bom. Maria punha um paninho para equilibrar a bacia com os bolos na cabeça. Muita gente ainda lembra do bolo de polvilho mangulão, com capa durinha e crocante, e do bolo de milho temperado com erva-doce. Hoje, ela mora na Vila Bom Jesus, zona rural do município de Canaã. É sua a história “Cachorro grande em noite de lua cheia”.

55

Antônia Rodrigues de Lima

Nasceu em Pedreiras e se criou em São Luís, no Maranhão. Empreendedora, tentou montar uma cooperativa de produção de tijolos feitos com cimento, que não foi para frente. Com as barras de ferro, uma carrada de areia, outra de pó de brita e mais o barro comprado, no quintal mesmo, iniciou um negócio de venda de material de construção. Vivia de vender cocada e, com o dinheirinho que economizava, tocava seu negócio que ia crescendo. E lá em São Luís estaria se os filhos não tivessem partido, em busca de futuro, para Canaã. Só que as coisas não deram certo de início para eles no Pará e pediram demais para a mãe ir ao encontro para ajudá-los. Numa sexta-feira, entrou em um ônibus na rodoviária e foi recomeçar a vida junto com os seus. Em Canaã dos Carajás, passou a ser conhecida como Antônia da Cocada. Hoje é integrante da Academia Canaãnense de Letras e autora do livro de poemas “Pedaços de mim”. Tem onze netos e mais oito filhos morando na cidade. Domingo a festa é comer galinha caipira ou caldeirada de peixe na casa da avó. São suas as memórias de “Poço de desejos, lagoa dos milagres”.

Maria dos Santos Sousa (Dona Severa)

Quando nasceu, na Baixa Grande de Ribeiro Gonçalves, no Piauí, a mãe a batizou com o mesmo nome que o seu: Maria. Então veio a tia e disse que não podia ser isso de ter duas Marias na mesma casa, começou a chamá-la de Severa, e assim ficou. Ela e o marido, Abílio, se conheceram meninos, eram vizinhos. Nos festejos de São Pedro, quando tinha celebração na roça, ele pegava na sua mão para dançar. Os dois tiveram seis filhos, que cresceram na cidade de Araguaína (que fez parte do estado de Goiás e agora pertence a Tocantins) e adotaram outras três crianças. Abílio era trabalhador desde pequeno: plantava roça, fazia cerca, levava carrada de peão pelos matos, trabalhava para os fazendeiros. Ele se inscreveu no Incra para “tirar um lote de terra”, ganhou dez alqueires, e a família se mudou com o pouco que tinha, em 1984, para a localidade que depois seria Canaã dos Carajás. Hoje, Severa tem 26 netos e mais de quarenta bisnetos. É sua a história “Por um punhado de terra”.

Maria Edilazir Garcia

Foi por causa do marido que Maria Edilazir Garcia veio para Canaã dos Carajás, no final de 1986, com 25 anos. Natural de Minas Gerais, distrito de Bonfinópolis chegou no Pará para passar alguns meses e está lá até hoje, 35 anos depois. Na época, Canaã ainda fazia parte do município de Marabá e tinha poucas coisas: o hotelzinho pequeno de Dona Maria, um posto de gasolina e umas barraquinhas de comércio, além das casas da GETAT. A mudança foi tão rápida que não sabia o que esperar. O marido veio na frente para grilar a terra e Maria Edilazir chegou depois, para trabalhar na Escola Tancredo de Almeida Neves, a primeira do município, em 1987. Desde então, foi educadora, gestora escolar e, hoje é orientadora educacional. Apesar de ter atuado em muitas escolas, foi na Tancredo que fez casa. Sua vivência como professora pioneira está no causo “Fusquinha da alegria”.

56

José Ferreira Nunes (Zezito)

Desde sempre foi chamado de Zezito. Nasceu em 1948, na cidadezinha de Remanso, na Bahia. O pai, João Evangelista, não viu filho nascer, pois havia sido convocado pelo Exército para guerrear em Canudos. Também não viu o filho crescer, porque de lá não voltou. Sua mãe, Maria da Luz, criou Zezito e mais sete irmãos sozinha. Às vezes, as crianças todas tinham fome, e a mãe olhava os quatro cantos da casa sem ter nem um punhado de farinha para dar. Aos dez anos, como ele diz, “derramou pelo meio do mundo”. Um dia chegou a Dom Eliseu, no Pará, que na época se chamava Quilômetro Zero da PA70. Era só um estradão passando e aquelas pequenas casas. Lá, ele “encostou” em um restaurante grande, onde os donos o contrataram para ficar fazendo pequenos serviços em troca de merenda: almoço e janta. Depois, trabalhou em uma fazenda, recebendo um cruzeiro por dia, moeda da época, para arrancar mandioca, botar água para porco e olhar os bichos miúdos. O menino magrinho cresceu trabalhando na terra dos outros. Hoje Zezito é feirante e há 20 anos vive em Canaã dos Carajás, trazido pelo cunhado, Sebastião do Armarinho. “Eu com essa idade que já estou (74 anos), envelheci no Pará!”. Ele nos contou “O bicho que anda nas matas”.

Valdivino Maurício Gustavo (Nego Padre)

Nasceu em 1941, em Correntinho, na Bahia. Com 10 anos, o pai se mudou para Goiás, e Valdivino acabou de se criar, nas palavras dele, em Aurilândia. Lá passaram situação difícil: perderam toda a primeira roça de arroz, não conseguiram salvar nem um cacho. O pai, que tinha emprestado cinco sacos de arroz para devolver dez, precisou trabalhar para os outros para pagar a dívida. Valdivino, então com 13 anos, foi ajudar no sustento da casa. Trabalhava um dia para comprar um litro de banha, outro dia para pagar uma lata de farinha. A irmã ia nas capoeiras catar maxixe para completar as refeições. Adulto, Valdivino morou em Tocantins antes de chegar ao município de Xinguara, no Pará, com a esposa e os filhos. Mas Xinguara no início da década de 1980 era muito violenta e assim ele e uns conhecidos tiveram a ideia de comprar umas terras na Serra Sul e construir uma cidade. Fizeram sociedade e cada um deu 10 contos pelas terras. Depois, sempre em mutirão construíram a vila Racha Placa. Padre só vinha de ano em ano. Valdivino rezava o terço, celebrava o Evangelho de Jesus Cristo. Daí recebeu o apelido de Nego Padre. É dele a história “Uma questão de fé”.

Daniel Sabino Alves da Cruz

É maranhense, do município de Croatá. Chegou ao Pará vindo de Tocantins, cidade de Axixá, em 1984, com a expectativa de ganhar terra para trabalhar. Na viagem para o assentamento, eram ele e uma carrada de gente - quarenta homens - em um caminhão sem freio. Daniel só voltou para buscar a família no ano seguinte, quando já tinha colocado roça na terra que escolheu a dedo e onde está até hoje. Depois de derrubar o mato, plantou seus legumes, que vendia no garimpo do Sossego. Hoje, com 70 anos, Daniel é aposentado e cria, na sua terrinha, cinco cabeças de gado e algumas galinhas, na companhia de três gatos. Essa história está contada em “A roça e o rio”.

57

Cimar Gomes da Silva

Aos 16 anos saiu de Doverlândia, Goiás, em direção ao desejo do pai de se aventurar pelo Pará e ter uma vida melhor. Corria o ano de 1982. A primeira propriedade que tiveram foi na antiga Vila Racha Placa, que Cimar viu crescer e deixar de existir. Naquele tempo, era tudo novidade para o jovem que não tinha costume com a mata, não imaginava estar próximo de uma onça e nunca vira sequer um “cobrão”. As árvores eram imensas, de três a quatro metros de rodo (diâmetro). No Sudeste do Pará, Cimar foi descobrindo a sucuri, o porco-do-mato e a anta. A vida dos pioneiros era dura: para os cuidados da saúde, por exemplo, precisavam buscar sacos de remédio em Parauapebas, atravessar o rio de canoa e, do outro lado da margem, ainda pegar um cavalo ou carroça até o CEDERE II. No dia a dia, sem geladeira e raro transporte, comia macarrão e sardinha ou só arroz e feijão, sofria porque não apetecia comer carne de caça. Toda família tinha um estoque de latas de sardinha, que durava para mais de um mês. Onde hoje é Ouro Verde, antigo CEDERE III, Cimar – que é professor – ajudou a criar a escola, onde estudaram 400 alunos. As carteiras escolares vieram de carro de boi. Em 1997, Canaã era uma vila pequena, quando foi feito um plebiscito para separar a região de Parauapebas. Nessa data, Cimar se tornou o primeiro prefeito do recém-criado município de Canaã dos Carajás. Ele diz que Deus é muito generoso com Canaã, porque a cidade nasceu com a promessa de desenvolvimento. Suas memórias estão no conto “A cidade que desapareceu do mapa”.

Ylhamara Ribeiro de Santana

Partiu de Jussara, em Goiás, em julho de 1982, com 24 anos. Seu pai, Américo, soube das terras no Xinguara por causa do compadre Zé Goiano, e foi ter com ele para conhecer a região. Em Goiás, a vida estava difícil e, como gostou do que viu no Pará, seu Américo voltou para Jussara e vendeu tudo que tinha. Com a metade do dinheiro arrecadado, comprou a caminhonete para transportar a família rumo ao Pará e com a outra metade adquiriu um terreno. Demoraram oito dias de viagem, percorrendo mais de 1.500 quilômetros na caminhonete vermelha, na qual fizeram caber Ylhamara, o marido, a sogra e os quatro filhos – a caçula não tinha nem dois meses de vida! Com esse tanto de gente, não sobrou espaço para levar quase nada, além de sacos de roupa, poucas panelas e os colchões, que estendiam em galpões de borracharia para descansar na beira da estrada. Quando chegaram, nem sequer trilha aberta existia. Ela conta que estavam felizes porque a terra era produtiva, plantavam e colhiam tudo, mas “à noite era pôr a cabeça no travesseiro e esquecer o sofrimento”. Hoje, tudo virou pasto, mas teve tempo em que dava muito mamão, mandioca, banana, arroz, feijão e milho. O desenvolvimento da região veio mesmo quando seu pai e seis amigos compraram o terreno para doar aos colonos e assim começaram a construir uma vila, que mais tarde ficou conhecida como Racha Placa. Seu irmão, Jeremias, foi o primeiro a fazer morada lá e o último a sair com o final dela, em 2008. As lembranças de Ylhamara da vida em Racha Placa estão no conto “A cidade que desapareceu do mapa”.

58

Randy Rodrigues

Nasceu no Rio de Janeiro e aos três meses de idade foi para Belém, terra natal dos pais. Durante alguns anos se dedicou ao levantamento das memórias do garimpo e à elaboração de ações patrimoniais, em Serra Pelada, distrito de Curionópolis. Hoje é coordenador da Casa da Cultura de Canãa dos Carajás. Nos contou de homens e meninos que largaram tudo depois de ouvirem a “fofoca do ouro”, seguiram em busca do “sonho de enricar” e viveram histórias de aventura, riqueza e desilusões no maior garimpo a céu aberto do mundo.

Maria Pereira da Silva

Mais conhecida como Mariquinha, trabalhou como parteira por muitos anos no posto de saúde da Vila Bom Jesus, zona rural de Canaã dos Carajás. Nascida e criada em Porto Seguro, na Bahia, veio para o Pará a contragosto, por insistência do marido, nos anos 1970. Aos 16 anos, começou como parteira, e se tornou uma grande conhecedora de remédios, chás e ervas. Mariquinha conseguia salvar gente em quem nem o doutor dava jeito, e nas mãos dela nunca morreu ninguém. Hoje, aos 76 anos e com seis filhos, ajuda a criar os netos e a botar roça, plantando milho, feijão e mandioca.

Antônio Gomes da Silva

É natural do Tocantins, nascido na cidade de Babaçulândia. Mudou-se para Cocalândia, no município de Araguaína, Tocantins, antes de chegar em Canaã dos Carajás em 1984. Foi a oportunidade de ter sua própria terra que tornou pioneiros Antônio e a esposa, Rosária. Em vez de mexer na terra dos outros, agora podiam plantar e colher para eles mesmos. Naquele tempo, viviam da fartura do rio Parauapebas, pescando pela manhã e caçando à noite. Homem de boa memória, lembra-se do primeiro comércio da cidade, onde tinha uma arvorezinha chamada pau da mentira, em que os companheiros se reuniam para contar histórias de suas regiões de origem. Quem sabe, no futuro, esse causo faça parte de um segundo volume do livro?

59

Equipe

Daniela Chindler a autora

É carioca da gema, nasceu no Rio de Janeiro, mas sua família veio de muitos cantos do mundo. Um bisavô era pianista em Odessa (Ucrânia), uma bisavó nasceu em Jerusalém e um avô veio da Romênia (terra do Drácula). Seus parentes eram imigrantes e chegaram no Brasil com expectativas de encontrar segurança, trabalho e um bom lugar para viver e criar seus filhos, assim como os pioneiros desse livro. Daniela trabalha com projetos educativos em museus, escreve roteiros para o teatro e livros infantis. Entre seus livros publicados está Bibliotecas do mundo, considerado o melhor livro informativo de 2012 pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). É autora do projeto Ô, abre a roda, com histórias do sudeste do Pará, que circulou por Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Camilo Martins o ilustrador

Nasceu em uma casa repleta de livros. Quando criança, era embalado todas as noites por mitos e lendas das matas, e até hoje, escuta atentamente às histórias sobre os encantados do Brasil. Desde que se formou em Gravura, fez a promessa de nunca mais parar de desenhar: seja em livros, revistas, guardanapos, paredes e roupas. Desenhar é sua forma de acreditar no mundo e devolver ao maravilhoso aquilo que recebe todos os dias.

Helena Young a pesquisadora

Desde que se entende por gente, gosta de conhecer coisas novas, sejam lugares, pessoas ou modos de vida. É cientista social, pesquisadora e produtora cultural, com foco em arte e educação.

Gabi Silva a entrevistadora

É paulista de nascença, mas marabaense de alma. Filha da nordestina, Dona Aparecida, que, como muitos de Canaã, veio para o Pará buscar uma vida melhor. Mestre em Letras, mediadora de leituras, faz parte do Movimento de Contadores de Histórias da Amazônia – Mocoham. No canal “Conta, Gabi” do YouTube apresenta histórias que moram nos livros e na memória do povo.

Mailson Cruz o entrevistador

É canaaense e ouviu histórias da sua terra contadas pelos seus avós. Desde pequeno agarrado aos livros, hoje é formado em Relações Internacionais e cursa um Mestrado em Desenvolvimento Humano e outro em Desenvolvimento Sustentável.

60

Este livro traz causos e aventuras dos primeiros moradores de Canaã dos Carajás. Tem um boi que invadiu a sala de aula, uma cidade que sumiu do mapa, o bicho misterioso que andava nas matas e até o reencontro de irmãos separados há mais de 40 anos. São histórias contadas

A produtora

Sapoti é uma fruta tropical, bem doce e com cor de terra. A palavra em português tem um ritmo divertido e dinâmico de se ouvir. Quando nos perguntam o porquê de escolhermos Sapoti, respondemos que o nome tem ligação com as raízes brasileiras, nossa história, patrimônio e cultura.

A Sapoti Projetos Culturais acredita que o conhecimento pode ser construído e compartilhado de forma criativa. Livros, espetáculos, séries animadas e ações educativas em Museus são formas que a produtora escolheu para contar histórias.

A autora

Daniela Chindler

O ilustrador

Camilo Martins

Os entrevistadores

Daniela Chindler

Gabriela Silva

Helena Young

Mailson Aguiar

Colaboração

Aline Santos

Registros das entrevistas

Carlos André Vianello

Projeto gráfico

Gabriel Victal

MINISTÉRIO DA

CULTURA

produção realização patrocínio

Texto: Daniela Chindler • Ilustração: Camilo Martins

Texto: Daniela Chindler • Ilustração: Camilo Martins

Daniela Chindler

Daniela Chindler