Sebastian Brant, das ‹Narrenschi › und der frühe Buchdruck in Basel

Zum 500. Todestag eines humanistischen Gelehrten

Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

Erschienen 2023 im Schwabe Verlag Basel

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Abbildung Umschlag: «entschuldigung des dichters» aus «Das Narrenschiff», Basel, Johann Bergmann von Olpe, 11 Feb. (Fastnacht) 1494, fol. v1r, © Library of Congress, Rare Book and Special Collections Division

Korrektorat: Kerstin Köpping, Korrekturbüro Wolfgang Hübner, Berlin

Cover: icona basel gmbh, Basel

Layout: icona basel gmbh, Basel

Satz: 3w+p, Rimpar

Druck: Hubert & Co., Göttingen

Printed in Germany

ISBN Printausgabe 978-3-7965-4693-8

ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-4758-4

Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.

rights@schwabe.ch www.schwabe.ch

Vorwort .. ... .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. ... .... .. .. ... ... .... ... . 7

Hans-Jochen Schiewer: Geleitwort .. ... .. .. ... ... .. .. .... ... .... ... . 9

Lysander Büchli, Alyssa Steiner und Tina Terrahe: Sebastian Brant, das ‹Narrenschiff› und der frühe Buchdruck in Basel. Einleitung 15

Thomas Wilhelmi: Einige Ergänzungen zur Biographie Sebastian Brants .. 29

Joachim Knape: Das Medienregulativ der Textverfassung. Ein Vortrag mit Blick auf Sebastian Brant .. ... .. ... ... .... .. .. .. .. .. .... ... .... ... . 39

Michael Rupp: Maria,Sebastian und Ivo.Beobachtungen zu den religiösen Dichtungen Sebastian Brants im Druck .. ... .. .. .. .. .. .... ... .... ... . 65

Benjamin Hitz: Risikokapital und Schuldenberge. Drucker und Papiermacher im spätmittelalterlichen Basel als Handwerker und Unternehmer ... ... ... .. ... ... .... .. .. .. .. .. .... ... .... ... . 91

Peter Andersen: Sebastian Brants Bildnisse von 1494 bis heute. Eine Untersuchung von 57 Darstellungen unterschiedlicher Verlässlichkeit 117

›

Christa Bertelsmeier-Kierst:Pictura und poesis in Brants ‹Narrenschiff› (1494). 165

Lysander Büchli:Onvrsach ist das nit gethan.Zum rhetorischen Hintergrund von Sebastian Brants ‹Narrenschiff› .. ... .... ... .... ... . 191

Linus Möllenbrink: Welterfahrung und ‹Wirklichkeit›.Das Weltbild des ‹Narrenschiffs› zwischen Mittelalter und Neuzeit 229

Joachim Hamm:Narragonia latine facta.Jakob Locher und die ‹Stultifera navis› (1497). .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... .... .. .. ... ... .... ... .... .. .. 261

Brigitte Burrichter: Sebastian Brant und Jakob Locher in den französischen ‹Narrenschiff›-Übertragungen .. .. .. ... ... .. .. .... ... . 293

Thomas Baier: Horazische Narren. Josse Bade und Sebastian Brants ‹Narrenschiff› ... .. .. ... .... .. .. ... .. .. ... .... ... .... ... .. .. ... . 313

Alyssa Steiner:Jndisen spiegel sollen schowen j All gschlecht der menschen mann vnd frowen.Die europäischen ‹Narrenschiff›-Bearbeitungen und ihre intendierten Leserinnen und Leser .. ... .. .. .. .. .. .... ... .... ... . 341

Autorinnen und Autoren ... .. ... ... .... .. .. .. .. .. .. .. ... .... ... . 367

Anlässlich des 500. Todestages am 10. Mai 2021 bietet der vorliegende Band ein PanoramaaktuellerForschungen zu dem prominentenBasler Gelehrten Sebastian Brant, zu seinem berühmtesten literarischen Werk, dem ‹Narrenschiff›,und zum frühen Buchdruck in Basel. Das Gros der Beiträge geht zurück auf die Ringvorlesung, die ich im Frühjahrssemester 2021 am Deutschen Seminar der Universität Basel organisiert habe, um das Jubiläum gebührend zu würdigen. Um das Spektrum thematisch zu erweitern und die Breite der Forschungsaktivitäten widerzuspiegeln, konnte über die Vorträge hinaus ein zusätzlicher Beitrag zur geistlichen Dichtung von Michael Rupp gewonnen werden.

Aufgrund von Brants langjähriger Tätigkeit an der Universität Basel war mir die lokaleAnbindungdes Jubiläums wichtig, sie gestaltete sich in Zeiten der COVID-19-Pandemie aber als Herausforderung. EinigenBasler Brant-Spezialist*innenbin ich daher zu besonderem Dank verpflichtet:allen voran Alyssa Steiner und Lysander Büchli. Auf Empfehlung von Seraina Plotke konnteich ihre beiden Promovierenden in die Planungen einbinden, die nach dem Tod der viel zu früh verstorbenen Doktormutter nicht nur glänzende Beiträge zur Thematik beigesteuert, sondern mir mit ihrer Expertise auch bei der Herausgabe dieses Bandesunterstützend zur Seite gestanden haben. Ohne Rat und Tat von Thomas Wilhelmi wäre die gesamte Basler Anbindungund Organisation des Jubiläums in dieser Form nicht zustande gekommen.

Für sein Engagement sei auch dem Straßburger Kollegen Peter Andersen Respekt ausgesprochen, der das Jubiläum in Frankreich publik gemacht und sich besonders für eine angemessene Präsentation des restaurierten Epitaphs in der Thomaskircheeingesetzt hat. Mit ihrer frühzeitigen Initiative, dem Brant-Jubiläum seitens des Deutschen Seminars an der Universität Basel besondere Aufmerksamkeit zu schenken, hat auch Cordula Kropik einen wichtigen Beitrag zur Vorbereitung der Jubiläumsaktivitäten geleistet.

Danken möchte ich persönlich nicht nur den Autor*innen dieses Bandes, deren Werk er ist, für die professionelle und zügigeAusarbeitung ihrer Beiträge, sondern auch allen Besucher*innen der Ringvorlesung, darunter an erster Stelle dem Rektor emeritus der Universität Freiburg i. Br. und langjährigen Präsidenten des oberrheinischen Universitäten-Verbunds Eucor (European Campus), Hans-Jochen Schiewer, der diesen Band und die Ringvorlesung mit einem Grußwort zu eröffnen sich bereit erklärt hat; weiterhin dem Leiter des Deutschen Se-

minars an der Universität Basel, Ralf Simon, dem ich nicht nur die freundliche Eröffnung dieser interdisziplinär und transnational konzipierten Lehrveranstaltung, sondern auch die Einladung verdanke, die vakante Professur für Germanistische Mediävistikdrei Semester lang in Basel zu vertreten. Äußersthilfreich waren die stets kritischen und fachkundigenDiskussionsbeiträge von Nikolaus Henkel sowie die konstruktiven Hinweisevon Joachim Knape, die die digitalen Sitzungen aufmerksam verfolgten.

Auch allen anderenBesucher*innen der Vorlesung sei mein herzlicher Dank ausgesprochen:den BaslerStudierenden und Interessierten ebenso wie denjenigen,die sich (mitunter aus weiter Ferne)in die Diskussionen eingebracht haben, darunter Ueli Dill aus der Universitätsbibliothek Basel. Vonder Latinistik wurde uns seitens Marion Gindhart Rat und Hilfe zuteil, und David Rossel vom Basler Ensemble «Männerstimmen» hat einen gewichtigen musikalischen Beitrag geleistet. Am Deutschen Seminar der Universität Basel danke ich für den technischen und logistischen Support bei der Durchführung der Lehrveranstaltung Noemi Grieder und Rebecca Küster, die mich auch beim Lektorat der Beiträge vorbildlich unterstützt haben.

Diesen Band zu Sebastian Brant und dem BaslerBuchdruck vor Ort zu verlegen, schienmir nur schlüssig:Die Aufnahme in das Programm des Schwabe Verlags Basel/Berlin (und vieles mehr)verdanke ich Susanne Franzkeit;für die vorzügliche Zusammenarbeit bei der Drucklegung danke ich Ruth Vachek und Harald Liehr. Für die großzügige Finanzierung gebührt dem Schweizerischen Nationalfondsgroßer Dank;ebenfalls den anonymen Peer-Review-Gutachtern, ohne deren Arbeit die Realisierung dieses Bandes nicht möglich gewesen wäre. Meine erste Ansprechpartnerin und Ratgeberin in Basel war Seraina Plotke, die sich als Basler Forscherin auch um Sebastian Brant besonders verdient gemacht hat. Im Spätsommer 2020 war sie sofort bereit, einen Vortrag zur Ringvorlesung beizusteuern, und wollte unter Berücksichtigung der zeitgenössischen Frömmigkeit zu den Anfängen des ‹Narrenschiffs › sprechen. Die schwere Krankheit hat es ihr nicht mehr erlaubt. Solange es Menschen gibt, die sich für Sebastian Brant interessieren, wird sie nicht vergessen sein.

Basel, im April 2022 Tina Terrahe

Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken Und der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken, Die Mannschaft lauter meineidige Halunken, Der Funker zu feig’ um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff Volle Fahrt voraus und Kurs auf’sRiff. (Reinhard Mey, ‹Das Narrenschiff›,Refrain)1

Noch 1998 greift Reinhard Mey, einer der populärsten deutschen Liedermacher, auf die Chiffre des Narrenschiffs zurück, um ein gesellschaftskritisches Lied zu entwerfen. In der Bildenden Kunst tut dies z. B. Peter Lenk 2018 mit einem Relief am Seeum in Bodmann am Bodensee, das u. a. den ‹Dieselskandal› thematisiert.2 Beide Beispiele zeigen die ungebrochene Produktivität des gesellschaftskritischen Konzepts Narrenschiff, dessen Erfolgsgeschichte auf Sebastian Brants ‹Narrenschiff› aus dem Jahre 1494 mit Holzschnittenvon Albrecht Dürer zurückgeht. Bis zu Goethes ‹Werther› war Brants ‹Narrenschiff› das meist verkaufte Werk der deutschen Literatur. In den Kanon der europäischenWeltliteratur hat es Brants Werk hingegen nicht geschafft. Sein Namewird nicht in einem Atemzug mit Dante, Boccaccio, Chaucer, Cervantes, Shakespeare etc. genannt. Gleichwohl ist der 500. Todestag Sebastian Brants am 10. Mai 2021 Anlass genug, Werk und Persönlichkeit zu würdigen.

Die literarische, akademische und politischeTätigkeit Brants fällt in eine Zeit, die den Oberrhein im Dreieck von Straßburg, Baselund Freiburg zu einem intellektuellen Zentrum Kontinentaleuropas werden ließ. Politisch war auch der Oberrhein geprägt durch die Türkenfrage, aber auch durch die Expansion der Eidgenossenschaft und durch reichsinterne Spannungen, die z. B. 1504 im bayerisch-pfälzischen Krieg eskalierten. 1514 kam Erasmus von Rotterdam nach Basel und quartierte sich bei Johannes Froben, dem bedeutendsten Drucker der Humanistenszene im deutschsprachigen Raum ein. 1529 wechselte Erasmus nach Freiburg, um dem reformatorischen Druck in Baselaus dem Weg zu ge-

1 Reinhard Mey, Alle Lieder. Textbuch:Liedtexte, 10. erweiterte Aufl., Berlin 2004, S. 118–120.

2 Zum systemkritischen Potenzial moderner ‹Narrenschiff›-Adaptionen vgl. Nikolaus Henkel, Sebastian Brant im Stasiland, in: Vonlon der wisheit. Gedenkschrift für Manfred Lemmer, hg. v. Kurt Gärtner u. Hans-Joachim Solms, Sandersdorf 2009, S. 29–38.

hen.3 Erasmus steht pars pro toto für die intellektuell geprägteAtmosphäre in den drei urbanen Zentren am Oberrhein, die auch durch die Universitätsgründungen in Freiburg und Basel bestimmt wurde. Sapientia aedificavit sibi domum – «Die Weisheit hat sich ein Haus erbaut» (Spr. 9,1), mit diesen Worten eröffnete Matthäus Hummel seine Predigt am 26. April 1460 im Freiburger Münster nach seiner Wahl zum ersten Rektor der Freiburger Universität. Die Freiburger Professoren und Magister waren spät dran, denn seit der Gründungder Universität 1457 waren schon drei Jahre vergangen. Die Basler hatten die Nase vorn:DerenUniversität wurde zwar erst mit der Stiftungsbulle Pius’ II. am 12. November1459 begründet, aber der Lehrbetrieb startete schon ein halbes Jahr später, am 6. April 1460. Sebastian Brant kam im Gründungsjahr der Freiburger Universität, 1457, in Straßburg zur Welt. Warum er sein Studium 1475 in Basel und nicht in Freiburg aufnahm, wäre eine der Fragen, die auch heutige Rektorinnen und Rektoren beschäftigen würden. Was macht eineUniversität attraktiv für Studierende?Wie gelingt es, die besten Köpfe anzuziehen, nicht nur bei den Studierenden, sondern auf allen Ebenen:Doktoranden, Postdoktoranden und Professoren. Eine Antwort dürfte sein, dass es Freiburgdamalsschwer hatte, mit Basel als Handels-, Drucker- und Bildungszentrum zu konkurrieren.4 Heute hätte sich Sebastian Brant vielleicht anders entschieden, denn als Stadt der Wissenschaft konnte Freiburg mit Baselinzwischen gleichziehen.

Im Übrigen würde Brants universitäre Karriere nicht in das heutige akademische Milieu passen:Ermachte alle juristischenAbschlüsse in Basel: das Baccalaureat (1477), das Lizentiat (1483), die Promotionzum Doktor utriusque iuris (1489). Eine Promotion mit 32 Jahren dürfte auch heute nicht unüblich sein, anderesschon:ein Dekansamtohne ordentliche Professur und die Hausberufung auf einen Lehrstuhl für Jurisprudenz in Basel 1496.

Was die akademischeKarriere ausblendet, sind die publizistischen Aktivitäten, die nicht auf seine akademischeKarriere ausgerichtet, sondern vielfach politischer Natur waren:1494 wurde das ‹Narrenschiff› gedruckt, und noch davor kooperierte er eng mit Albrecht Dürer, um im Holzschnitt zu visualisieren, was im Text gesagt wird. Das ‹Narrenschiff› widmet sich nicht nur den ‹Schwächen› der menschlichen Natur, sondern in Kapitel 99 auch dem dominanten Thema

3 Peter Walter, Erasmus in Freiburg, in:Poeten und Professoren. Eine Literaturgeschichte Freiburgs im Porträt, hg. v. Achim Aurnhammer u. Hans-Jochen Schiewer, Freiburg u. a. 2009, S. 95–114, hier S. 96 f.

4 Dieter Mertens, Humanisten in Freiburg, in:Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau, hg. v. Heiko Haumann u. Hans Schadek, Stuttgart 2001, S. 268–278, hier S. 278.

der Zeit:der Türkengefahr.5 Auch heute soll es Juristen geben, die literarisch tätig sind und beispielsweiseKriminalromane schreiben (z.B.Ferdinand von Schirach). Auch dort geht es wie im ‹Narrenschiff› um die Untiefen der menschlichen Existenz, Eitelkeiten, Gier und Vieles mehr. Es geht um anthropologische Grundbefindlichkeiten, die in jeweils zeitgemäßen Formaten –‹Narrenschiff› versus Kriminalroman – abgearbeitet werden, aber deswegen nicht minder zeitlos und auch fast nie unpolitisch sind.

Der Karrierewechsel im Jahre 1501 brachte Brant zurück nach Straßburg –als Jurist, Syndikus und Kanzler der Stadt. Das war nicht nur ein Karrierewechsel, sondern ein Karrieresprung:Prestige, Einfluss und Einkommen stiegen damit deutlich an. Dies zeigt etwa die Berufung Brants an den InnsbruckerHof MaximiliansI.imJanuar 1502 und seine Ernennung zum kaiserlichen Rat und Diener im April 1502. Zugleich vertrat nun Branteine freie Reichsstadt, die politisch für den Kaiser im Rahmen der reichsinternen Auseinandersetzungen bedeutsam war, und entzog sich mit dem Ortswechsel einer politisch problematischen Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft.6 In Straßburg wurde Brant zur politischen Schlüsselfigur, die Einfluss auf fast alle städtischenBelange hatte, und er blieb es bis zu seinem Tode am 10. Mai 1521. Damit sind wir beim Anlass dieses Sammelbandes:Als ehemaligem Rektor der Albert-Ludwigs-Universität kränkt es mich zwar, dass Brantnie persönlich eine engere Beziehung zu Freiburg entwickelt hat, aber die Brücke lässt sich schnell über Jakob Locher bauen:Locher wurde 1497 vor dem versammelten Lehrkörper der Universität Freiburg von Maximilians Hofkanzler Konrad Stürtzel zum poeta laureatus gekrönt – damals ein Ersatz für die üblichen akademischen Qualifikationen, um an der Universität zu verbleiben.7 Der Krönung ging die Aufführung von Lochers ‹Tragedia de Turcis et Suldano› voraus und damit eine politischeSolidaritätsadresse in der Türkenfrage, präsentiert in Anwesenheit des kaiserlichen Kanzlers.8 Locher hatte schon 1487 die Poetikvorlesung Brants in Basel gehört – im Alter von 16 Jahren. Im Ergebnis hat er auf der Stelle des poeta (1495–1498 und 1503–1506)ander Universität Freiburg die lateinischeÜbersetzung des ‹Narrenschiffs› (1497)erarbeitet.

5 Dieter Mertens, Sebastian Brant, Kaiser Maximilian, das Reich und der Türkenkrieg, in: Sebastian Brant und die Kommunikationskultur um 1500, hg. v. Klaus Bergdolt, Joachim Knape, Anton Schindling u. Gerrit Walther, Wiesbaden 2010, S. 173–218, hier S. 181–183.

6 Mertens (Anm. 5),S.206–208. Basel trat am 13. 07. 1501 der Eidgenossenschaft bei. Vgl. Caspar Hirschi, Eine Kommunikationssituation zum Schweigen. Sebastian Brant und die Eidgenossen, in:Sebastian Brant und die Kommunikationskultur um 1500 (Anm. 5),S.219–250.

7 Dieter Mertens, Dichter als Universitätslehrer. Poetae laureati an der Universität Freiburg, in:(Anm. 3),S.11–20, hier S. 17 f.

8 Jacobus Locher, Tragedia de Thurcis et Suldano, Straßburg:Grüninger 1497 (GWM18631).

Der Begriff ‹Übersetzung› wird dem Transferprozess nicht gerecht. Entscheidend ist, dass die Übertragung in die Sprache der europäischenIntellektuellen das ‹Narrenschiff› aus dem begrenzten (ober)deutschen Wirkungskreis in die europäische Debatte katapultierte:Erst die lateinische Version (‹Stultifera navis›)verschaffte dem ‹Narrenschiff› eineeuropäische Wirkungsgeschichte;sie wurde Grundlage der Übersetzungen in das Französische,Englische und Niederländische.

Lassen Sie mich nun einen Sprung machen!

Als ehemaliger Präsident von Eucor (The European Campus)habeich den Oberrheinimmerals Europa in der Nussschalebezeichnet –‹Europeina nutshell›.Der europäischeWissens- und Bildungsraum am Oberrhein hat seineuniversitären Wurzelninden intellektuellen Kreisender Humanisten des15. und 16.Jahrhunderts, die durch die UniversitäteninBasel und Freiburgund die intellektuelle AuraStraßburgsanden Oberrhein gezogen wurden oder dortblieben. Heute sind die Universitäten in Basel, Freiburg und Straßburg weltweit führende Bildungs- und Forschungseinrichtungen, heute haben diese dreiUniversitäten ihren Sitz in drei verschiedenenStaaten,aber geradedarin liegt unsere Chance:Sie verbinden drei verschiedene akademischeKulturen,sie zwingen unszur Mehrsprachigkeit und sie machen sichimnationalen Rahmen keine Konkurrenz.Das giltauchfür die beidenanderenPartnerinEucor:die Université de Haute-Alsace und dasKarlsruhe InstituteofTechnology(KIT).Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit machtuns starkund attraktiv.Zusammenkönnenwir eine Stärke in derForschungund im Studienangebot erreichen,die alleinnichtdenkbar wäre.Wir haben es geschafft, 2015nachnur 14 Monaten eineeuropäische Rechtsperson zu werden:ein EuropäischerVerbund zur territorialen Zusammenarbeit (EVTZ). Erfolgreich haben wir zweigemeinsame Graduiertenschulenim Marie-Curie-Programm derEuropäischen Union (EU) in der Quantentechnologie und der Immunologie eingeworben. Gemeinsambauen wireinenBachelorStudiengang in Liberal Artsand Sciences aufund mit Seed Moneyfördern wir jedes Jahr neue gemeinsame Forschungs-und Lehrprojekte. Umso mehr freut es mich, dass uns die Person Sebastian Brant als Symbolfigur dieses europäischenBildungsraums am Oberrhein wieder zusammenbringt. Alle drei Universitäten haben sich an der Ringvorlesung, die Tina Terrahe mit bewundernswerter Energie organisiert hat, beteiligt. Alle drei Universitäten beteiligen sich an der Restaurierungdes Brant-Epitaphs in der Straßburger Thomaskirche – angeregt durch Nikolaus Henkel (Freiburg) und Peter Andersen (Straßburg). Beide organisieren eine Tagungzum 500. Todes-

jahr. Sie passt wunderbar zu Eucor:«Europäisches Wissen in der Hand eines Intellektuellen der Frühen Neuzeit».

Ich wünsche dem Sammelbandviel Erfolg und große Resonanz.

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer Rektor emeritus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Past President von Eucor – The European Campus

Am 1. November 1982 entdeckte die sowjetische Astronomin Lyudmila Karachkina im Krim-Observatorium in Nautschnyj zwischen den Planetenbahnenvon Mars und Jupiter einen neuen Kleinplaneten. Der Asteroid 1982 VV10 wird schließlich auf den Namen ‹Narrenschiff› getauft.1 Dass die Laufbahn von Sebastian Brants bekanntestem Werk, welches 1494 in Basel erstmals gedruckt wurde, vom Rheinknie bis in den Asteroidengürtel führen würde, war gewiss nicht abzusehen.

Auch Brant selbst hatte im Blick, was sich am Himmel tut, und auch ihm bot sich 490 Jahre vor der Entdeckung des interstellarenNarrenschiffs eine Gelegenheit, mit einer ganz anderenArt astronomischen Wissens zu brillieren. 1492 war nämlich in Ensisheim, einen Tagesrittvon Basel entfernt, ein ca. 130 Kilogramm schwerer Meteorit auf einem Feld eingeschlagen. Sogleichveröffentlichte Brant mit seinemVerleger Johann Bergmann von Olpe ein zweisprachiges Flugblatt, in welchem er den grusam donnerschlag reichsgeschichtlich ausdeutet, sich direkt an Maximilian I., damals römisch-deutscher König, wendet und ihn dazu auffordert, militärisch gegen die Franzosen vorzugehen, die ihm die Herrschaft über die burgundischeFranche-Comté streitig machten:

An dir ohochster künig stan Nym war der stein ist dir gesant Dich mant gott in dim eigen lant Das dü dich stellen solt zu wer2 Modern mutetaber nicht allein Brants journalistisches Faible an, sondern auch sein Gespür für das Potenzial des damals neuen Mediums:des gedruckten Buches. Brant hat neben dem ‹Narrenschiff› u. a. auch seine lateinischen Gedichte gesammelt und in Basel mehrfach in den Druck gegeben.Dabei wusste er die

1 Lutz D. Schmadel, Dictionary of Minor Planets Names, Berlin/Heidelberg 2012, S. 472, Nr. 5896.

2 Sebastian Brant:Von dem Donnerstein bei Ensisheim, dt. und lat. [Basel:Michael Furter für]J[ohann]B[ergmann, nach 07.11.]1492 (GW5020). Ex. Tübingen UB, Ke XVIII 4a.2 (Nr. 23), http://idb.ub.uni-tuebingen.de/opendigi/KeXVIII4a_fol_23 (sämtliche in diesem Beitrag enthaltenen Internet-Links wurden zuletzt am 11. 12. 2021 aufgerufen).

Lysander Büchli, Alyssa Steiner und Tina TerraheMöglichkeit zur neuen Kontextualisierung und bimedialen Darbietung auch andernorts bereits erschienener Texte virtuos zu nutzen. Derweil manche dieser Gedichte bereits einige Aufmerksamkeit erfahren haben,3 fristen andere eher ein Mauerblümchendasein und finden – auch mangels Übersetzung – wenig Beachtung.4

Nach dem letzten wichtigen Sebastian-Brant-Jahrestag 1994, als das Erscheinen des ‹Narrenschiffs› im Jahr 1494 in Basel gefeiert wurde,5 bietet nun der 500. Todestag am 10. Mai 2021 Anlass, sein Schaffen sowie dessen mediales und literarisches Fortlebenerneut in den Fokus der Forschung zu rücken. Im Jubiläumsjahr 2021 fand daher auch eine Reihe verschiedenerVeranstaltungen statt, von denen einige aufgrund der COVID-19-Pandemie im digitalen Format stattfinden mussten, was den interdisziplinären und internationalen Austausch (trotz diverser Einschränkungen)letztendlich aber maßgeblich erleichtert, wenn nicht sogar intensiviert hat:

An der Universität Basel fand während des Frühjahrssemesters 2021 eine von TinaTerrahe veranstaltete digitale Ringvorlesung zum Thema ‹Sebastian Brant und der frühe Buchdruck in Basel: Zum 500. Todestag eines humanistischen Gelehrten› statt, aus welcher der vorliegende Band hervorgegangen ist. Aufgrund des Online-Formats haben sich neben Beitragenden, Studierenden und Interessierten jede Woche zahlreiche internationale Brant-Expert*innen zugeschaltet, um die Vorträge mitzuerleben und sich an den Diskussionen zu beteiligen. Auf diese Weise war ein Abgleich mit aktuellenForschungstendenzenund -erkenntnissen möglich, etwa mit denjenigen von Nikolaus Henkel, der bei seiner konstanten Diskussionsteilnahme dankenswerterweiseviele Einblicke in seine neue, ebenfalls im Schwabe Verlag erschienene Monographie ‹Sebastian

3 Vgl. in diesem Band den Beitrag von Michael Rupp mit weiterführender Literatur.

4 Die Übersetzung der ‹Carmina in laudem beatae Mariae virginis›,welche Marion Gindhart im Rahmen des Bamberger SNF-Projekts ‹Sebastian Brant im Schnittfeld frühneuzeitlicher Textkulturen› erstellt, wird hoffentlich ein wenig Abhilfe schaffen.

5 Sébastien Brant, 500e anniversaire de «Lanef des folz», 1494–1994 =«Das Narrenschyff», zum 500sten Jubiläum des Buches von Sebastian Brant:1494–1994 [Ausstellungskatalog], hg. v. den Universitätsbibliotheken Basel und Freiburg im Breisgau, Basel:Christoph Merian 1994. Eine Anekdote zu Manfred Lemmer und der Basler Fasnacht des Jahres 1995, die unter dem Motto «Naare uff sSchiff!» stand – die Fasnachtsplakette jenes Jahres stellt Narren in traditionellen Basler Fasnachtskostümen dar, die auf zwei Booten den Rhein hinuntertreiben und dabei musizieren (vgl. Felix Rudolf von Rohr, Naare uff sSchiff!Fasnacht 1995, in:Basler Stadtbuch 1995, S. 253–258, hier S. 254, https://www.baslerstadtbuch.ch/.permalink/stadtbuch/ 552261a2-d23a-4f30-8753-5b46a7c01d50) –,bietet Nikolaus Henkel in seiner neuen Monographie, vgl. Sebastian Brant. Studien und Materialien zu einer Archäologie des Wissens um 1500, Basel 2021, S. 467 f.

16 Lysander Büchli, Alyssa Steiner und Tina TerraheBrant. Studien und Materialien zu einer Archäologie des Wissens um 1500› gewährte.6

Pünktlich zum 10. Mai 2021 selbst wurde der Öffentlichkeit das aus einem Würzburger Forschungsprojekt entstandene und von Brigitte Burrichter und Joachim Hamm verantwortete Online-Portal «Narragonien digital. Digitale Textausgabenvon europäischen ‹Narrenschiffen› des 15. Jahrhunderts»zugänglich gemacht, das bis dahin in einer Beta-Version verfügbar gewesen war.7

Zwei Tage darauf,am12. Mai 2021, stellte ThomasWilhelmi zunächst im Rahmen eines (auch zur Ringvorlesung gehörenden) Vortrags in der Universitätsbibliothek Baseleine Reihe von mit Brant verbundenenHandschriften und Drucken vor, um danach eine (Pandemie-bedingt)kleine Gruppe von Studierenden an verschiedene Orte in der Stadt Basel zu führen, die sich mit Brant in Beziehung setzen lassen. Darunter befanden sich nicht allein relativ naheliegende Orte wie etwa die WohnhäuserBrants und von dessen promotor Johann Bergmann von Olpe oder die Alte Universität, sondern u. a. auch die Kartause, in der Brant jene Bibliothekvorgefundenhatte,die ihm viele seiner Buchprojekte überhaupt erst ermöglicht haben dürfte, daneben noch einige andere (gerade im Brant-Jahr besonders)geschichtsträchtige Orte wie MichaelFurters Buchladen, Johannes Heynlins Kanzel, die (letzte)Basler Papiermühle oder auch die bischöfliche Kanzlei, in der sich heute die Allgemeine Lesegesellschaft befindet: Der ganz vortrefflichen Atmosphäre, die in der dortigen Schreibstube geherrscht haben soll, hat Brant etwa eigens ein Gedicht ‹Pro amenitate Stube scribarum Basiliensum› gewidmet.8 Der Stadtrundgang wurde von BaslerStudierenden der Medienwissenschaft verfilmt und ist im Internet frei verfügbar.9

Teil dieses Stadtrundgangs war auch ein Besuch im BaslerKunstmuseum, welches sich im Rahmen einer von Bodo Brinkmann und Ariane Mensgerkuratierten Sonderausstellung mit dem Titel «Sebastian Brant, Albrecht Dürer und der Holzschnitt in Basel» während vierer Monate (8. Mai bis 12. September 2021) den illustrierten Drucken aus dem Umfeld Sebastian Brants widmete.10 Ein Hauptaugenmerk galt neben gedruckten Holzschnittenden im Kupferstich-

6 Vgl. Henkel (Anm. 5).Die Monographie erschien kurz vor Redaktionsschluss des vorliegenden Bandes, weshalb nicht alle Beitragenden auf diese Publikation zugreifen und die Seitenzahlen nur in Ausnahmefällen ergänzt werden konnten.

7 «Narragonien digital», hg. v. Brigitte Burrichter/Joachim Hamm, 2021, https://www.narra gonien-digital.de

8 Sebastian Brant, Kleine Texte, hg. v. Thomas Wilhelmi (Arbeiten und Editionen zur mittleren deutschen Literatur N.F. 3),Stuttgart/Bad Cannstatt 1998, Nr. 32 (nachfolgend mit der Sigle WKT verzeichnet).

9 Sebastian Brant. Ein Spaziergang mit Prof. Dr. Thomas Wilhelmi, https://www.youtube. com/watch?v=c7r9dUSK-jo.

10 «Sebastian Brant, Albrecht Dürer und der Holzschnitt in Basel»imKunstmuseum Basel, https://kunstmuseumbasel.ch/de/ausstellungen/2021/sebastian-brant.

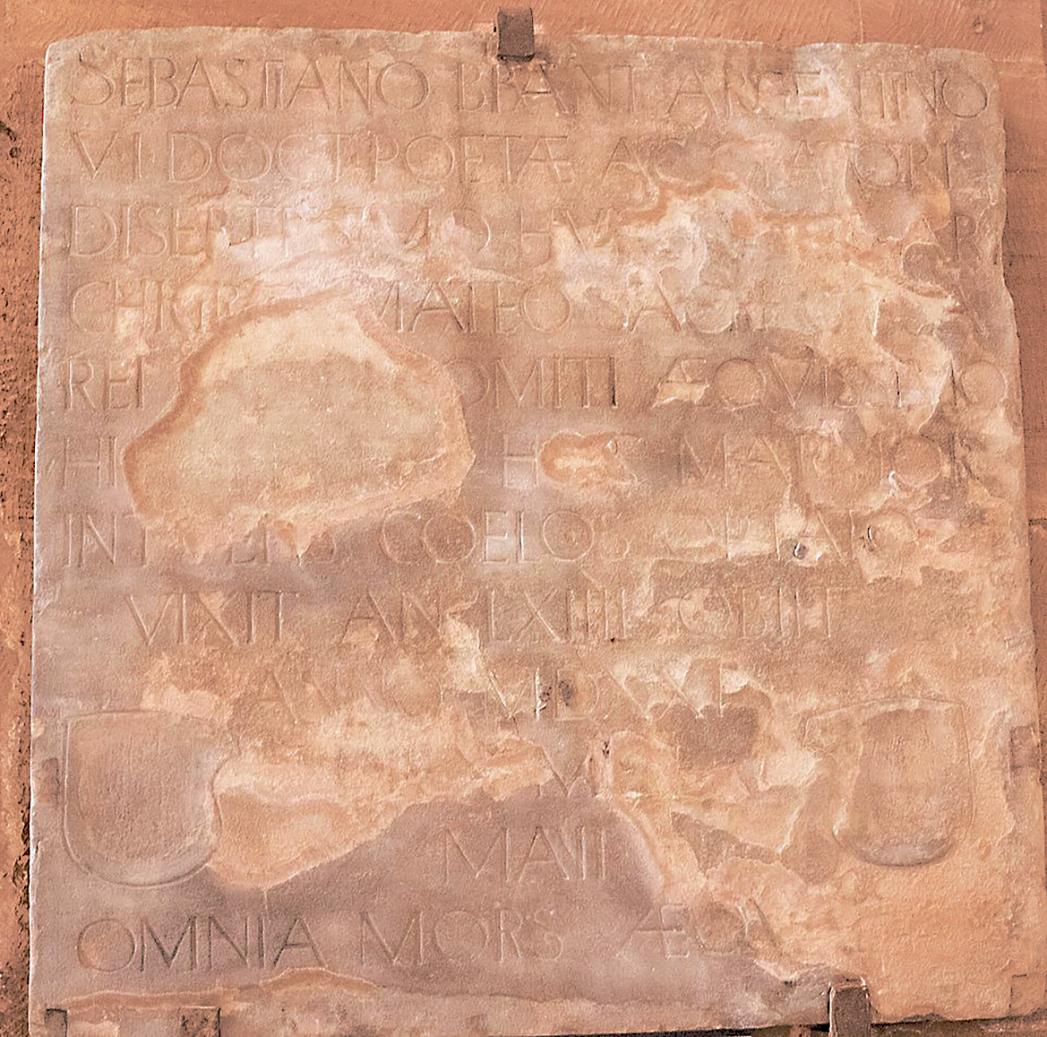

Abb. 1: Sebastian Brants Epitaph. Straßburg, Kollegiatskirche St. Thomas, Foto © Jean-Luc Hammann.

kabinett des Kunstmuseums befindlichen und bei dieser Gelegenheit ebenfalls ausgestellten Druckstöcken zur nicht realisierten Terenz-Ausgabe, auf deren Rückseite möglicherweise von Brant selbst angefertigte Entwürfe zu sehen sind. Während des Frühjahrssemesters 2021 entwickelten Studierende im Rahmen des Forschungsseminars «Sebastian Brant:Leben, Werk und Rezeption» zudem einen (Pandemie-konformen)digitalen Stadtrundgang mit dem Titel «Sebastian Brants historisches Basel und das ‹Narrenschiff›», bei dem sich interessierte Personen mit der App «DigiWalk»an14Stationen führen lassen können. Historische und für Sebastian Brantrelevante Orte in der Stadt werden mit dem ‹Narrenschiff› verknüpft, um die Spaziergänger*innen anhand von Bildern, Audiodateien und Textausschnitten durch das spätmittelalterliche Basel zu führen und dabei Einblicke in den Buchdruck,inBrants Leben und sein berühmtestes Werk zu bieten.11

Am 18. Juni erfolgte die feierliche Enthüllung des professionell restaurierten Epitaphs von Sebastian Brantinder Straßburger KollegiatskircheSt. Thomas

11 ‹Sebastian Brant – Narrenschiff Stadtrundgang› auf DigiWalk, https://www.digiwalk.de/ walks/sebastian-brant-narrenschiff-stadtrundgang/de.

18 Lysander Büchli, Alyssa Steiner und Tina TerraheAbb. 2: Gedenktafel zum Epitaph. Straßburg, Kollegiatskirche St. Thomas.

(Abb. 1). Die Restauration war von Nikolaus Henkel (Freiburg i. Br.) und Peter Andersen (Straßburg)intiiert worden und konnte mithilfe der Universität Basel und dank finanzieller Unterstützung der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft Basel (FAG)sowie der Universitäten Freiburg i. Br. und Straßburg im Frühsommer 2021 schließlich realisiert werden. Hatte die schwer beschädigte Grabtafel bis anhin ein eher kümmerliches Dasein gefristet, so befindet sie sich nun an prominenterStelle und ist dank des besonderenEngagements von Peter Andersen und Jean-Luc Hammann auch mit einer erläuternden Infotafel (Abb. 2) versehen worden.

Die für Mai 2021 von Nikolaus Henkel und Peter Andersen geplante und aufgrund der Pandemie verschobene internationale Fachtagung«Sebastian Brant (1457–1521): Europäisches Wissen in der Handeines Intellektuellen der Frühen Neuzeit»konnte dann Anfang Oktoberander Universität Straßburg in Präsenz stattfinden.12

12 Der Tagungsband erscheint demnächst:Sebastian Brant 1457–1521. Europäisches Wissen in der Hand eines Intellektuellen der Frühen Neuzeit, hg. v. Peter Andersen und Nikolaus Henkel (Kulturtopographie des alemannischen Raums), Berlin/Boston:deGruyter [2022].

Das Signet des Schwabe Verlags ist die Druckermarke der 1488 in Basel gegründeten Offizin Petri, des Ursprungs des heutigen Verlagshauses. Das Signet verweist auf die Anfänge des Buchdrucks und stammt aus dem Umkreis von Hans Holbein. Es illustriert die Bibelstelle Jeremia 23,29: «Ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeisst?»

Zum 500. Todestag eines humanistischen Gelehrten

Anlässlich des 500. Todestages am 10. Mai 2021 werden Sebastian Brant, sein Werk und dessen Nachwirken aus interdisziplinären Perspektiven beleuchtet. Anhand von drei inhaltlich vernetzten emenschwerpunkten – Autor und Medium, Brants ‹Narrenschi › sowie Adaptationen und Rezeption – steckt der Band aktuelle Tendenzen der gegenwärtigen BrantForschung ab.

LYSANDER BÜCHLI ist Dozent für germanistische Mediävistik an den Universitäten Basel und Bayreuth, wo er an einem Promotionsprojekt zu heuristischer und mnemonischer Topik in Sebastian Brants ‹Narrenschiff› arbeitet.

ALYSSA STEINER ist Mitarbeiterin im SNF-Projekt ‹Sebastian Brant im Schnittfeld frühneuzeitlicher Textkulturen› und Dozentin für germanistische und romanistische Mediävistik an der Otto-Friedrich Universität Bamberg.

TINA TERRAHE ist Lehrstuhlinhaberin für Ältere deutsche Sprache und Literatur an der Universität Greifswald. Im Brant-Jubiläumsjahr 2021 hat sie die Professur für germanistische Mediävistik an der Universität Basel vertreten.