Offizielles Organ des Schweizerischen Chemie- und Pharmaberufe Verbandes März/April 2025 3–4/2025

DIE FACHZEITSCHRIFT FÜR DIE CHEMIE- UND LABORBRANCHE

Offizielles Organ des Schweizerischen Chemie- und Pharmaberufe Verbandes März/April 2025 3–4/2025

Der Ausgabeautomat H-Save von Haberkorn ist die einfache und flexible Lösung für Ihre dezentrale Versorgung. Er ist ideal für Arbeitsschutz, Werkzeuge, Ersatzteile sowie Betriebs- und Hilfsmittel. Gerne beraten wir Sie, wie auch Sie mit H-Save in Ihrem Betrieb Wege einsparen, eine 24-h-Versorgung sicherstellen, Zugriffe kontrollieren und automatisiert nachbestellen. haberkorn.com

Taten statt Worte

«Corporate Volunteering» – so der starke Ausdruck für die Ausübung gemeinnütziger Tätigkeiten im Namen des Arbeitgebers – ist das neue Bäumepflanzen. Wer die Kommunikationsaktivitäten von Unternehmen beobachtet, stellt fest: Das längst veraltete Motto «Tue Gutes und rede darüber» wird nach wie vor munter angewendet.

Wer sich mit Wohltätigkeit zu fest brüstet, erweckt den Eindruck, dass es ihm oder ihr nur um Imagebildung geht. Zu viel Selbstdarstellung schürt Zweifel an der tatsächlichen oder konsequenten Umsetzung des Kommunizierten.

Unaufrichtigkeit wird durchschaut, Authentizität geht anders. Da helfen auch bildliche Beweise mit lachenden Gesichtern nicht – wer kennt sie nicht, die LinkedIn-Beiträge über soziale und ökologische Aktivitäten, die nur vom eigenen Personal geliked und geteilt werden!

Ein oder zwei Tage Gutes tun ist zwar nett, aber nicht das Nonplusultra (und wird damit nicht auch ein bisschen impliziert, dass man beim normalen Job nichts Gutes tut?). Um sich von anderen abzuheben, braucht es mehr. Denn gesellschaftliche Verantwortung soll Bestandteil der Geschäftstätigkeit sein, nicht PR-Thema.

Givaudan gründete letztes Jahr einen neuen humanitären Fonds, um bei grösseren Krisen wie Naturkatastrophen, Pandemien oder Konflikten in Gebieten, in denen das Unternehmen präsent ist, finanzielle Unterstützung zu leisten. Als erste Spende wurden 100 000 Schweizer Franken für die Flutopfer in Valencia dem Spanischen Roten Kreuz bereitgestellt.

Ein solches Engagement hat nicht nur eine positive Auswirkung auf die Gemeinschaft, sondern ist auch kritikresistent. Eine Antithese zu den bunten Corporate-Social-Responsibility-Seiten voller Floskeln, die nur dazu anspornen, CSR-Diskrepanzen aufzudecken.

Was kürzlich zum Beispiel bei Nestlé geschah. Als der grösste Kaffeekonzern versprach, ab 2025 nur noch «verantwortungsvoll» beschafften Kaffee zu verkaufen, legte ein Bericht von Public Eye das Gegenteil offen: In Brasilien und Mexiko können Kaffeebauern und -Arbeiterinnen vom Anbau kaum leben. Sessel-Aktivismus (oder stark ausgedrückt: «Wokewashing») als oberflächliche Unterstützung sozialer Anliegen ohne echtes Engagement schadet dem Image.

An sich ist soziales Engagement nichts Neues: 1906 spendeten die Standard Oil Company und Andrew Carnegie (damals einer der reichsten Menschen der Welt) jeweils 100 000 US-Dollar zur Soforthilfe nach dem Erdbeben in San Francisco. Umso erfreulicher, dass Unternehmen wie Givaudan wieder entdecken, sich für gute Zwecke einzusetzen. Wäre vielleicht auch etwas für Milliardäre.

Die Redaktion wünscht Ihnen eine spannende Lektüre!

Luca Meister l.meister@sigimedia.ch

Labore werden in Zukunft eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Wissenschaftliche Forschung, technologische Entwicklungen, synthetische Biologie und künstliche Intelligenz haben das Potenzial, unser aller Leben nachhaltig zu verändern. Labore sind die Innovationszentren, die unsere Gesundheit, unsere Umwelt und die Technologien unseres Alltags voranbringen.

Mit unserer großen Auswahl an Chemikalien und Laborbedarf und unserer professionellen Beratung sind wir Teil dieses Zukunftsprozesses.

Der molekulare «Einstein»

Kann man eine Fläche mit einer einzigen Form – einer «Kachel» –so parkettieren, dass sich das Muster niemals wiederholt? EmpaForschende haben eine chemische Lösung entdeckt.

Faszination leuchtender Pilze

Was bedeutet hier «Auflösung»?

Neue Erkenntnisse über die dritte Dimension: Ein neues Mikroskopie-Verfahren kann Moleküle identifizieren. Die damit verbundene Frage nach dem Auflösungsvermögen wurde gelöst.

Durch Zufall haben zwei Kunstschaffende die Biolumineszenz eines Pilzes entdeckt. Gemeinsam mit einer Pilzexpertin der WSL beschreiben sie das noch wenig erforschte Phänomen.

Ein Hydrogel, das wie Haut heilt

Forschende an der Universität Bayreuth und der Aalto-Universität haben ein Hydrogel mit einzigartiger Struktur entwickelt, das erstmals Stärke, Flexibilität und Selbstheilungsfähigkeit vereint.

IMPRESSUM

Die Fachzeitschrift für die Chemie- und Laborbranche www.chemiextra.com

Erscheinungsweise

7 × jährlich

Jahrgang 15. Jahrgang (2025)

Druckauflage

7300 Exemplare

WEMF / SW-Beglaubigung 2024 6326 Exemplare Total verbreitete Auflage 1699 Exemplare davon verkauft

ISSN-Nummer 1664-6770

Verlagsleitung

Thomas Füglistaler

Herausgeber/Verlag

SIGI media AG

Alte Bahnhofstrasse 9a

CH-5610 Wohlen

+41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch www.sigimedia.ch www.chemiextra.com

Anzeigenverkauf

SIGI media AG

Jörg Signer

Thomas Füglistaler

Andreas A. Keller

Alte Bahnhofstrasse 9a

CH-5610 Wohlen

+41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch

Redaktion

Luca Meister

Alte Bahnhofstrasse 9a

CH-5610 Wohlen

+41 56 619 52 52 redaktion@sigwerb.com

Dr. Christian Ehrensberger +41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch

Neuer Test verbessert Diagnose von Allergien

Ein neuer Test vereinfacht die Diagnose von Allergien. Dessen Wirksamkeit wurde mit klinischen Proben von Kindern und Jugendlichen mit Erdnussallergie bestätigt.

Geruchsstoffe fehlerfrei analysieren

Verfälschte Ergebnisse: Jetzt wurde gezeigt, dass die Wahl der Injektionsmethode bei der gaschromatografischen Geruchsstoffanalyse die Artefaktbildung entscheidend beeinflussen kann.

Vorstufe

Triner Media + Print Schmiedgasse 7 CH-6431 Schwyz +41 41 819 08 10 beratung@triner.ch www.triner.ch

Abonnemente

+41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch www.chemiextra.com

Druck Fontana Print SA Via Giovanni Maraini 23 CH-6963 Pregassona +41 91 941 38 21 www.fontana.ch

Jahresabonnement Schweiz: CHF 38.00 (inkl. Porto/MwSt.)

Jahresabonnement Ausland: CHF 58.00 (inkl. Porto)

Copyright Zur Veröffentlichung angenommene Originalartikel gehen in das ausschliessliche Verlagsrecht der SIGI media AG über. Nachdruck, fotomechanische Vervielfältigung, Einspeicherung in Datenverarbeitungsanlagen und Wiedergabe durch elektronische Medien, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlags. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.

Copyright 2025 by SIGI media AG, CH-5610 Wohlen

Holz in Biochemikalien verwandeln

Herstellung von Biochemikalien aus nachhaltig erwirtschaftetem Laubholz: Für eine neuartige Bioraffinerie in Deutschland liefert Bilfinger eine zugeschnittene Full-Service-Instandhaltung.

Künstliche Huminstoffe für die Landwirtschaft

Schnell, kontrolliert und aus Reststoffen: Ein in Deutschland entwickeltes Verfahren zur künstlichen Herstellung von Huminstoffen ermöglicht eine vollständige Verwertung biologischer Reststoffe.

36

Nachhaltigere Alternative zur Veresterung

Ei ne deutsch-dänische Kooperation präsentiert eine Technologie zur Herstellung biobasierter Schlüsselkomponenten für Lebensmittel, Körper- und Haushaltspflege sowie technische Anwendungen.

ZUM TITELBILD

Effizienz und Sicherheit durch Laborautomatisierung unter Containment-Bedingungen

Die Automatisierung repetitiver Prozesse unter Containment-Bedingungen revolutioniert die Laborarbeit. Steigende Sicherheitsanforderungen, Fachkräftemangel und Kostendruck machen innovative Lösungen unverzichtbar. Robotik steigert Produktivität, Konsistenz und Sicherheit, indem sie kritische Aufgaben präzise übernimmt –von der Probenvorbereitung bis zur aseptischen Abfüllung. Ein herausragendes Beispiel ist die robotergestützte Füll- und Verschlussanlage für Injektionslösungen von Weiss Technik und Goldfuss Engineering.

Auf dem Weg zum graphen-basierten Biosensor

Moleküle interagieren mit atomar dünner Schicht: Forschende haben eine Lösung entwickelt, um bei der Umsetzung vieler Ideen die Hürde der Hypersensivität von Graphen zu überwinden. 40

42

Recycling von CO 2 aus Abgasen für künftige Applikationen Gewässerreinigung mit Algen Chloraminiertes Trinkwasser –unbekannte Verbindung identifiziert

VERBANDSSEITEN SCV-Informationen

Die Kombination aus Reinraumtechnologie und Automatisierung gewährleistet höchste Qualität und Effizienz. So wird Laborautomation zum Schlüssel für Fortschritt in Biotechnologie und Pharmazie.

Weiss Technik AG Brügglistrasse 2, CH-8852 Altendorf +41 55 256 10 66 info.ch@weiss-technik.com www.weiss-technik.ch

Kann man eine Fläche mit einer einzigen Form – einer «Kachel» – so parkettieren, dass sich das Muster niemals wiederholt? 2022 wurde erstmals eine mathematische Lösung für dieses «Einstein-Problem» gefunden. EmpaForschende haben jetzt auch eine chemische Lösung entdeckt: Ein Molekül, das sich auf einer Fläche von selbst zu komplexen, sich nicht wiederholenden Mustern anordnet. Die so entstehende aperiodische Oberfläche könnte gar neuartige physikalische Eigenschaften aufweisen.

Anna Ettlin ¹

Es steht an der Schnittstelle zwischen Mathematik und dem Handwerk des Plattenlegers: das sogenannte Einstein-Problem. Mit dem Nobelpreisträger Albert Einstein hat diese mathematische Fragestellung indes nichts zu tun. Sie lautet: Kann man eine endlose Fläche mit einer einzigen Form (also einem «Einstein») nahtlos so kacheln, dass sich das entstehende Muster nie wiederholt? Gefunden hat eine solche «Proto-Kachel» erst 2022 der englische Hobby-Mathematiker David Smith. Empa-Forscher Karl-Heinz Ernst ist weder Mathematiker noch Plattenleger. Als Chemiker forscht er an der Kristallisation von Molekülen an Metalloberflächen. Dass ihn das Einstein-Problem eines Tages beruflich beschäftigen würde, hätte er nicht erwartet – bis sein Doktorand Jan Voigt mit ungewöhnlichen Ergebnissen eines Experiments auf ihn zukam. Bei der Kristallisation eines bestimmten Moleküls auf einer Silberoberfläche bildeten sich anstelle der erwarteten regelmässigen Struktur unregelmässige Muster, die sich nie zu wiederholen schienen. Noch verwunderlicher: Bei jeder erneuten Durchführung des Experiments fielen die Muster anders aus. Ernst und Voigt vermuteten zunächst einen experimentellen Fehler. Doch schon bald wurde klar: Der merkwürdige Befund war echt. Nun galt es herauszufinden, warum sich die Moleküle so einzigartig verhielten. Die Antwort auf diese Frage veröffentlichten die Forschenden in der Zeitschrift Nature Communications.

1 Eidgenössische Materialprüfungsund Forschungsanstalt

Dreiecke und Defekte: Durch die Chiralität (Händigkeit) der Moleküle passen die einzelnen Dreieckskacheln nie ganz genau aneinander. Es entstehen Defekte und Versätze, die der Fläche ihre Aperiodizität verleihen. (Bild: Empa)

Ernst und Voigt interessieren sich für die sogenannte Chiralität, die «Händigkeit», die viele organische Moleküle auszeichnet. Chirale Strukturen sind zwar chemisch identisch aufgebaut, lassen sich aber nicht durch Rotation ineinander überführen – in etwa so, wie unsere rechte und linke Hand. Essenziell ist diese Eigenschaft insbesondere in der Pharmazie. Über die Hälfte aller modernen Medikamente sind chiral. Da Biomoleküle wie Aminosäuren, Zucker und Proteine in unserem Körper alle die gleiche Händigkeit besitzen, müssen auch pharmazeutische Wirkstoffe chiral sein. Stimmt die Händigkeit des Medikaments nicht, so ist es bestenfalls wirkungslos, schlimmstenfalls sogar schädlich. Die Kontrolle der Händigkeit bei der Synthese organischer Moleküle ist daher von enormem Interesse für die Chemie. Eine der Möglichkeiten ist die Kristallisation von

chiralen Molekülen. Sie ist günstig, effektiv und weit verbreitet – und trotzdem noch nicht vollständig verstanden. Dieses Verständnis wollten die beiden Forscher mit ihrem Experiment ursprünglich fördern. Dafür nahmen sie ein ganz besonderes Molekül, eines, das seine Händigkeit bei Raumtemperatur leicht wechselt – etwas, was die meisten chiralen Moleküle praktisch nie tun.

«Wir haben erwartet, dass sich die Moleküle nach ihrer Händigkeit im Kristall anordnen», erklärt Karl-Heinz Ernst, «also entweder abwechselnd oder in Gruppen mit derselben Händigkeit.» Stattdessen fügten sich die Moleküle scheinbar willkürlich zu unterschiedlich grossen Dreiecken zusammen, die auf der Oberfläche ihrerseits unregelmässige Spiralen bildeten –die nicht-wiederholende oder aperiodische Struktur, welche die Forschenden zunächst für einen Fehler hielten.

Nach langem Tüfteln gelangt es Voigt und Ernst schliesslich, die molekularen Muster zu entschlüsseln – nicht nur durch Physik und Mathematik, sondern auch durch das Ausprobieren mit Puzzleteilen am Computer oder gar zuhause am Küchentisch. Komplett willkürlich ist die Anordnung der Moleküle nämlich nicht. Sie bilden Dreiecke, die zwischen zwei und 15 Moleküle pro Seite messen. Bei jeder Versuchsdurchführung dominierte jeweils eine Dreiecksgrösse. Ausserdem waren Dreiecke eine Grösse grösser und eine Grösse kleiner vertreten, aber keine weiteren.

«Unter unseren experimentellen Bedingungen wollen die Moleküle quasi die Silberoberfläche so dicht wie möglich bedecken, weil das energetisch am günstigsten ist», erklärt Ernst. «Aufgrund der Chiralität passen die Dreiecke, die sie bilden, an den

Rändern aber nicht exakt zusammen und müssen sich leicht versetzt anordnen.» Damit die Fläche trotzdem so effizient wie möglich ausgefüllt wird, braucht es die kleineren und grösseren Dreiecke. Bei dieser Anordnung entstehen ausserdem an manchen Stellen Defekte – kleine Unstimmigkeiten oder Löcher, die zum Zentrum einer Spirale werden können.

«Defekte sind eigentlich energetisch ungünstig», so Ernst weiter. «Sie ermöglichen in diesem Fall aber eine dichtere Anordnung der Dreiecke, was die sozusagen verlorene Energie wieder kompensiert.» Dieses Gleichgewicht erklärt auch, warum die Forscher nie zweimal dasselbe Muster vorgefunden haben: Wenn alle Muster von ihrem Energiezustand her gleich sind, entscheidet die Entropie.

Die Forschenden verwendeten ein Molekül namens Tris(tetrahelicenebenzen) oder t[4]HB, das seine Händigkeit ganz einfach wechseln kann. (Bilder: Empa) Übernehmen Sie die Führung bei

COMSOL Multiphysics®

Das Rätsel um den «molekularen Einstein» ist gelöst – aber was bringt uns diese Erkenntnis? «Oberflächen mit Defekten auf atomarer oder molekularer Ebene können besondere Eigenschaften aufweisen», erklärt Ernst. «Gerade für eine aperiodische Oberfläche wie unsere wurde vorhergesagt, dass sich die Elektronen darin anders verhalten und daraus eine neue Art von Physik entstehen könnte.» Um dies zu untersuchen, müsste man allerdings das aperiodische Molekül unter dem Einfluss von Magnetfeldern auf einer anderen Oberfläche untersuchen. Das überlässt Karl-Heinz Ernst, der inzwischen im Ruhestand ist, nun anderen. «Ich habe ein bisschen zu viel Respekt vor der Physik», schmunzelt der Chemiker.

www.empa.ch

Multiphysik-Simulation spielt eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung lebensrettender medizinischer Geräte und Behandlungen. Mithilfe eines präzisen Modells können die Wechselwirkungen zwischen dem menschlichen Körper und dem Medizinprodukt simuliert werden. Dies hilft bei Designentscheidungen, beschleunigt die Herstellung sicherer und wirksamer Produkte und erleichtert die Zulassungsverfahren.

erfahren sie mehr comsol.com/feature/medizintechnik-innovation

3-D-Strukturen von zwei Zielproteinen, Histon-Deacetylase 6 (blau) und Tyrosine-Proteinkinase JAK2 (rot), zusammen mit jeweils einem selektiven Inhibitor. Der duale Inhibitor in der Mitte ist gegen beide Enzyme aktiv. Die Vorhersage von Verbindungen mit prädefinierter dualer Aktivität ist die Aufgabe des chemischen Sprachmodells. (Bild: Sanjana Srinivasan, Jürgen Bajorath)

Wie künstliche Intelligenz das Auffinden neuer Arzneistoffe erleichtert

Forschende an der Universität Bonn haben ein KI-Verfahren so trainiert, dass sich damit potenzielle Wirkstoffe mit besonderen Eigenschaften vorhersagen lassen. Dazu nutzten sie ein chemisches Sprachmodell – eine Art Chatbot für Moleküle. Nach einer Trainingsphase konnte die KI die chemischen Strukturformeln von Verbindungen erzeugen, die sich möglicherweise als besonders wirksame Medikamente eignen.

Wer jemanden zum Geburtstag mit einem Gedicht erfreuen möchte, muss heute kein Poet sein: Ein kurzer Prompt bei einem Chatbot genügt, und binnen weniger Sekunden spuckt die KI eine lange Liste von Wörtern aus, die sich auf den Namen

der Jubilarin reimen. Auf Wunsch erzeugt sie dazu sogar ein Sonett.

Forschende der Universität Bonn haben in einer Studie ein ähnliches Modell implementiert – ein sogenanntes chemisches Sprachmodell. Damit lassen sich allerdings keine Reime produzieren. Stattdessen gibt die KI die Strukturformeln chemischer Verbindungen aus, die möglicherweise eine besonders begehrenswerte Eigenschaft aufweisen: Sie sind dazu in der Lage, an zwei unterschiedliche Zielproteine zu binden. Im Organismus können sie so zum Beispiel gleichzeitig zwei Enzyme hemmen.

«In der Pharmaforschung sind derartige Wirkstoffe aufgrund ihrer Polypharmakologie sehr begehrt», erläutert Prof. Dr. Jürgen

Bajorath. Der Chemieinformatiker leitet am Lamarr-Institut für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz den Bereich KI in den Lebenswissenschaften sowie am b-it (Bonn-Aachen International Center for Information Technology) der Uni Bonn das Life Science Informatics-Programm. «Da sie mehrere intrazelluläre Prozesse und Signaltransduktionswege zugleich beeinflussen, sind sie oft besonders wirksam –etwa im Kampf gegen Krebs.» Im Prinzip lässt sich dieser Effekt zwar auch durch die Kombination verschiedener Präparate erreichen. Dabei riskiert man aber Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Medikamenten. Ausserdem werden verschiedene Verbindungen meist unterschiedlich schnell abgebaut, was ihre gemeinsame Verabreichung erschwert.

Ein Molekül zu finden, das die Wirkung eines einzelnen Zielproteins spezifisch be -

einflusst, ist nicht einfach. Umso komplizierter ist es, Verbindungen zu designen, die gleich zwei «Wirkungen» haben. Chemische Sprachmodelle können dabei künftig möglicherweise helfen. ChatGPT, zum Beispiel, wird mit Milliarden Seiten von geschriebenen Texten trainiert und lernt daraus, selbst Sätze zu formulieren. Chemische Sprachmodelle funktionieren ähnlich, haben aber nur vergleichsweise kleine Datenmengen zur Verfügung. Aber auch sie werden im Prinzip mit Texten gefüttert, zum Beispiel den sogenannten SMILES-Strings (Simplified Molecular Input Line Entry System), die organische Moleküle und deren Struktur als eine Sequenz von Buchstaben und Symbolen darstellen. «Wir haben unser chemisches Sprachmodell nun mit Paaren von Strings trainiert», sagt Sanjana Srinivasan aus Bajoraths Ar

als würde man ChatGPT instruieren, diesmal kein Sonett zu erzeugen, sondern einen Limerick. Tatsächlich spuckte das Modell nach dem Feintuning Moleküle aus, bei denen bereits nachgewiesen wurde, dass sie gegen die gewünschten Kombinationen von Zielproteinen wirken. «Das zeigt, dass das Verfahren funktioniert», sagt Bajorath. Die Stärke des Ansatzes ist seiner Meinung nach aber nicht, dass sich damit auf Anhieb neue Verbindungen finden lassen, die die verfügbaren Pharmaka in ihrer Wirkung übertref

fen. «Interessanter ist aus meiner Sicht, dass die KI oft chemische Strukturen vorschlägt, an welche die meisten Chemiker auf Anhieb gar nicht denken würden», erklärt er. «Sie generiert gewissermassen sogenannte Out-of-the-Box-Ideen und kommt so auf originelle Lösungen, die die Pharma-Forschung zu neuen Ansätzen inspirieren können.»

Die Studie ist in der Fachzeitschrift Cell Reports Physical Science erschienen.

www.uni-bonn.de

unterschiedliche Klassen von Enzymen oder Rezeptoren beeinflussen. Um die KI auf diese Aufgabe vorzubereiten, erfolgte nach der generellen Lernphase ein Feintuning. Darin brachten die Forschenden dem Algorithmus mit Hilfe von ein paar Dutzend speziellen Trainings-Paaren bei, gegen welche unterschiedlichen Proteinklassen sich die vorgeschlagenen Verbindungen richten sollten. Das ist in etwa so,

Breites Anwendungsspektrum

Ideale Trennungen für kleine Moleküle und Biomoleküle

Robuste und hocheffiziente (U)HPLC

Nano- bis (semi)präparativer Maßstab

Schneller, kompetenter und individueller Support Ihr Erfolg ist unsere Priorität! Profitieren Sie vom YMC-Expertenwissen.

Bleiben Sie up-to-date mit dem YMC Expertise Portal www.ymc-schweiz.ch | info@ymc-schweiz.ch | + 41 61 561 80 50

Durch Zufall haben zwei Kunstschaffende die Biolumineszenz eines Pilzes entdeckt. Gemeinsam mit einer Pilzexpertin der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) beschreiben sie das noch wenig erforschte Phänomen.

Haoyun Liu ¹

Bei leuchtenden Pilzen denkt man oft an tropische Regionen, aber auch in der Schweiz kommen sie vor. Die Zürcher Kunstschaffenden Heidy Baggenstos und Andreas Rudolf beschäftigen sich seit über 10 Jahren mit biolumineszenten Organismen. «Wir wollen zeigen, dass diese biolumineszenten Pilze in Schweizer Wäldern vorkommen und dass wir nicht weit reisen müssen, um sie zu finden», erklärt Baggenstos.

Eines Abends, als sie durch den Wald in Zürich-Albisrieden spazierten, beobachtete das Duo durch ihre Kamera grünes Licht. Manchmal ist die Biolumineszenz der Pilze so schwach, dass sie mit blossem Auge nicht zu sehen ist. «Heute verwenden wir meistens unsere Smartphones oder eine Taschenlampe, aber um Biolumineszenz im Wald zu sehen, muss es stockdunkel sein», sagt Rudolf.

Die Kunstschaffenden sammelten einige Proben des leuchtenden Exemplars, da sie dachten, es handele sich um Mycena haematopus, eine bekannte biolumineszente Art. Zurück in ihrem gut beleuchteten Atelier stellten sie fest, dass es sich um eine andere Art handelte, Mycena crocata, den Gelbmilchenden Helmling, der für seine safranfarbene Milch bekannt ist und bisher nicht als biolumineszent beschrieben wurde.

Zuchtkulturen leuchteten bis zu 164 Tage lang

Gemeinsam mit Renate Heinzelmann, einer Pilzexpertin an der WSL, beschrieben sie diese neue Entdeckung genauer. Die Kunstschaffenden massen die von ver-

1 Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft

schiedenen Teilen des Pilzes emittierte Lichtmenge mithilfe von Langzeitbelichtungsfotos und einem Luminometer, das schwächeres Licht stärker verstärkt als eine Kamera. «Die meisten Experimente führten die Kunstschaffenden durch. Sie sammelten die Proben, machten die Fotos und die Lichtmessungen», erklärt Heinzelmann.

Auch das verrottende Holz, auf dem M. crocata wächst, kann beim Aufspalten ein grünes Leuchten abgeben, das bis zu 4 Stunden anhält, bis das Holz austrocknet.

Biolumineszenz ist ein chemischer Prozess, bei dem lebende Organismen Licht erzeugen, und Pilze haben ihren eigenen, einzigartigen Mechanismus entwickelt. Der entscheidende Schritt ist die Umwandlung von Luciferin durch das Enzym Luciferase in ein instabiles Produkt, das bei seinem Zerfall Energie in Form von Licht freisetzt. Im Gegensatz zur Fluoreszenz ist bei diesem Pro -

zess keine externe Lichtquelle erforderlich. Die Lichtmessungen ergaben, dass der Fruchtkörper von M. crocata (Terminologie: siehe Kasten) abgesehen von der Stielbasis nicht leuchtet, während das Myzel die stärkste Biolumineszenz aufwies. Das Myzel ist das unterirdische Geflecht eines Pilzes, das den Wurzeln von Pflanzen ähnelt. Daher kann auch das verrottende Holz, auf dem M. crocata wächst, beim Aufspalten ein grünes Leuchten abgeben, das bis zu 4 Stunden anhält, bis das Holz austrocknet. Als Baggenstos und Rudolf reine Myzelkulturen unter optimalen Bedingungen züchteten, leuchteten diese bis zu 164 Tage lang.

Funktion des «kalten Feuers» nach wie vor unbekannt Heinzelmanns genetische Untersuchungen bestätigten die bestimmte Art sowie die Anwesenheit von Genen, die mit der Biolumineszenz in Zusammenhang stehen und in allen leuchtenden Pilzen der Gattung Mycena, den Helmlingen, vorkommen. «Es werden laufend neue biolumineszente Arten entdeckt werden», prognostiziert Hein -

Pilzanatomie für Anfänger

Fruchtkörper: (auch Basidien genannt): Teil des Pilzes, an den wir normalerweise denken, nämlich das sporenproduzierende Organ (nicht alle Pilze haben einen Fruchtkörper)

Sporen: Fortpflanzungseinheit von Pilzen mit einer ähnlichen Funktion wie jene von Pflanzensamen – aber während ein Samen aus vielen Zellen besteht, ist eine Spore eine einzelne Zelle

Myzel: Unterirdisches Geflecht aus Hyphen (Fäden), das Nährstoffe aufnimmt

Stiel: Stängel des Fruchtkörpers

L atex: Milchige Flüssigkeit, die der Pilz absondert, wenn er beschädigt wird

Mycena crocata im Licht und in der Dunkelheit. Die Biolumineszenz des Myzels lässt das Holz leuchten.

zelmann. «Die Biolumineszenz ist noch wenig erforscht, und je mehr Menschen nachforschen, desto mehr werden sie finden.»

Biolumineszierende Pilze üben seit Aristoteles’ erster Beobachtung vor über 2000 Jahren eine Faszination aus. Er beschrieb sie als «kaltes Feuer», das aus verrottendem Holz austritt. Doch das Rätsel um dieses Phänomen hat sich über die Zeit erhalten. Obwohl der biologische Mechanismus inzwischen verstanden ist, bleibt seine ökologische Funktion unklar. Während einige leuchtende Pilze Insekten anlocken könnten, um Sporen zu verbreiten, passt die Biolumineszenz von verstecktem Myzel nicht zu dieser Hypothese. «Es scheint, dass die Biolumineszenz über lange Zeiträume erhalten geblieben ist, also nehmen wir an, dass sie eine Funktion hat», sagt Heinzelmann, «aber sie ist immer noch ein Rätsel.» Die Forschung wurde in der Fachzeitschrift Mycoscience publiziert.

www.wsl.ch

www.baggenstos-rudolf.ch

Sicheres Arbeiten mit Gefahrstoffen und die technische Lösung VARIO-Flow Gefahrstoffarbeitsplätze (GAP) in einer Broschüre zusammengefasst:

W Einhaltung von maximalen Arbeitsplatzkonzentrationswerten (MAK-Werte)

W STOP-Prinzip mit Fokus auf technischen Schutz

W Lösungskonfiguration und technische Daten

www.denios.ch/gap

Zyanid: Ein giftiges Gas, das für unsere Zellen essenziell ist

Die Dosis macht das Gift – Eine Forschungsgruppe an der Universität Freiburg hat die Mechanismen entschlüsselt, durch die unsere Zellen auf natürliche Weise Blausäure (Wasserstoffcyanid) produzieren. Dieses Gas, das in hohen Dosen giftig ist, spielt eine zentrale Rolle für die normale Funktion unseres Körpers. Die therapeutischen Implikationen dieser Entdeckung sind erheblich.

Obwohl Blausäure als Gift gilt, wird sie nicht nur endogen und auf natürliche Weise von Säugetierzellen produziert, sondern übernimmt auch eine fundamentale Funktion in ihrem Stoffwechsel. Eine so weitreichende Aussage wäre ohne die Arbeit von Prof. Csaba Szabo und seinem Team nicht möglich gewesen. In einer in der Fachzeitschrift Nature Metabolism veröffentlichten Studie beschreiben die Forschenden erstmals die Mechanismen der körpereigenen Blausäureproduktion und die gesundheitlichen Folgen, wenn diese entweder überhandnimmt oder nicht in ausreichender Menge vorhanden ist.

Durch Experimente mit menschlichen Zellen und lebenden Mäusen konnte die Forschungsgruppe nachweisen, dass Blausäure systematisch im Körper vorkommt. «Wir konnten zeigen, dass dieses Gas natürlich

Auch die Kerne einiger Steinobstfrüchte, wie zum Beispiel der Aprikose, enthalten geringe Mengen von Blausäure. (Bild: Adpic)

produziert wird – ohne äussere Einflüsse oder Kontamination», erklärt Szabo. Während dieses Phänomen bereits bei Pflanzen und Bakterien bekannt war, konnte es bei Säugetieren bisher nicht nachgewiesen werden.

Wie es sich für einen Pharmakologen gehört, wollte Szabo daraufhin herausfinden, welche Faktoren für die Produktion von Blausäure verantwortlich sind. Als die Forschenden Zellkulturen mit Glycin versetzte, beobachteten sie eine erhöhte Produktion von Blausäure. «Wir konnten nachweisen, dass Glycin, eine in unserem Körper vorkommende Aminosäure, die Produktion von Blausäure in bestimmten Zellen, wie etwa in der Leber, stimuliert», erklärt Szabo.

Richtige Balance entscheidend

Die nächste Herausforderung bestand darin, zu verstehen, wie der Körper die Blausäureproduktion reguliert, um eine toxische Anreicherung zu vermeiden. In diesem Zusammenhang richteten die Forschenden ihre Aufmerksamkeit auf Rhodanese – ein Enzym, das für die Entgiftung von Blausäure bekannt ist. «Ähnlich wie bei Glycin haben verschiedene in vitro- und in vivo-Experimente gezeigt, dass Rhodanese als eine Art Entschärfungsmechanismus für Blausäure fungiert», erklärt Szabo. «Dieses Enzym wandelt Blausäure in eine ungiftige Form um – das sogenannte Thiocyanat –, wodurch die Zellen vor einer möglichen Vergiftung geschützt werden.»

Therapeutische Implikationen

Szabo ist überzeugt, dass das Verständnis dieser Mechanismen weitreichende medizinische Auswirkungen haben kann. Zwei Beispiele verdeutlichen das Potenzial dieser Entdeckung:

Schutz bei Sauerstoffmangel: In Laborversuchen wurde festgestellt, dass Zellen bei Sauerstoffmangel (Hypoxie) besser überleben, wenn eine geringe Menge Blausäure vorhanden ist. Für Szabo ist dies ein vielversprechender Ansatz für die Behandlung von Schlaganfällen: «Bei einem Schlaganfall leiden die Hirnzellen unter einem akuten Sauerstoffmangel. Da wir nun wissen, dass Blausäure die Zellen schützt, können wir uns gut vorstellen, dass sie dazu beitragen könnte, die Folgeschäden eines Schlaganfalls zu begrenzen.»

Behandlung von Stoffwechselerkrankungen: Die Forschenden fanden ausserdem heraus, dass bestimmte Erkrankungen, wie die nicht-ketotische Hyperglycinämie (NKH), zu einer übermässigen Produktion von Blausäure führen. In solchen Fällen vergiftet das sich anreichernde Gas die Zellen, stört deren Stoffwechsel und kann schwere neurologische Schäden verursachen. Ein besseres Verständnis der Rolle von Glycin und Rhodanese könnte hier neue therapeutische Ansätze ermöglichen.

In Anlehnung an Paracelsus, den berühmten Schweizer Arzt, bestätigen die Forschenden aus Freiburg: Alles ist Gift, nichts ist Gift – es kommt nur auf die Menge an. Diese über 500 Jahre alte Erkenntnis gilt also auch für Blausäure, deren Toxizität allgemein bekannt ist. Szabo betrachtet die Studie als Meilenstein: «Ich bin überzeugt, dass die Arbeit unser Verständnis von Zellbiologie und Stoffwechsel grundlegend verändern wird.»

www.unifr.ch

Eine internationale Forschungsgruppe beschreibt erstmals die Struktur und Funktionsweise des «Zorya»-Systems, eines hochspezialisierten antiviralen Schutzmechanismus gegen Bakterien.

Bakterien werden ununterbrochen von Viren infiziert, sogenannten Phagen, welche die Bakterien als Wirtszellen nutzen. Doch im Laufe der Evolution haben Bakterien eine Vielzahl von Strategien entwickelt, um sich vor diesen Attacken zu schützen. Viele dieser bakteriellen Immunitätssysteme sind schon lange bekannt. Prof. Dr. Marc Erhardt und Prof. Dr. Philipp Popp, beide vom Institut für Biologie der HumboldtUniversität zu Berlin, haben nun gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in Dänemark und Neuseeland sowie weiteren Kooperationspartnern die Struktur und Funktionsweise eines neuartigen bakteriellen Abwehrsystems gegen Phagen entschlüsselt. Es war ursprünglich 2018 von einer israelischen Forschungsgruppe entdeckt und nach Zorya, einer Figur in der slawischen Mythologie benannt worden. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

Das Zorya-System erkennt Phagenangriffe und aktiviert eine frühzeitige und präzise Abwehr, die das Virus unschädlich macht, ohne dass die Wirtszelle abstirbt. «Zorya ist wie ein Frühwarnsystem mit einem Schutzschild. Es erkennt die ersten Anzeichen eines Angriffs und reagiert blitz-

schnell, um den Eindringling abzuwehren», erklärt Prof. Marc Erhardt, Leiter der Arbeitsgruppe Molekulare Mikrobiologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und einer der Hauptautoren der Studie.

Die Untersuchung des Zorya-Systems anhand modernster Methoden wie Kryo-Elektronen- und Fluoreszenzmikroskopie zeigt, dass es aus einem einzigartigen molekularen Motor und mehreren spezialisierten Komponenten besteht. Dieser Motor erkennt frühzeitig Veränderungen in der Zellhülle, die durch eindringende Phagen verursacht werden, und löst eine Abfolge von Schutzreaktionen aus. Durch diesen bisher unbekannten Mechanismus kann die Bakterienzelle die Phagen-DNA gezielt abbauen, sodass das Virus sich nicht in der Wirtszelle vermehren kann. Das ist bemerkenswert, denn in der Regel verhindern Bakterien die Vermehrung der Phagen, indem sie den Zelltod einleiten, sich also selbst «opfern». «Die Entschlüsselung des Zorya-Systems war wie das Öffnen einer Schatztruhe», sagt Erhardt. «Man entdeckt immer wieder neue Facetten dieses molekularen Meisterwerks.»

Um die Struktur der Protein-Komplexe zu analysieren, wurden Proben mithilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie innerhalb von Sekundenbruchteilen auf sehr niedrige Temperaturen bis zu –260 Grad heruntergekühlt. Diese Schockgefrierung verhindert die Bildung von Eiskristallen, so dass Moleküle in ihrer natürlichen Form erhalten bleiben. Die Fluoreszenzmikroskopie wiederum ermöglichte den Einblick in die Interaktion der Virenpartikel mit den Bakterienzellen.

Die Entschlüsselung dieses Viren-Abwehrsystems hat weitreichende Implikationen: Sie trägt einerseits dazu bei, die Mechanismen der Phagen-Bakterien-Interaktion besser zu verstehen. Andererseits eröffnen die Erkenntnisse neue Möglichkeiten für biotechnologische Anwendungen. «Das Zorya-System könnte als Grundlage für die Entwicklung innovativer Werkzeuge dienen, um gezielt genetisches Material zu manipulieren oder um neuartige Therapien gegen bakterielle Infektionen zu entwickeln», ergänzt Prof. Philipp Popp, Gastprofessor am Institut für Biologie und Mitautor der Studie. Auch die Entwicklung der Crispr-Cas-Methode für die Genom-Editierung geht auf ein in den 2000er-Jahren entdecktes Immunitätssystem von Bakterien zum Schutz vor Viren zurück. Die vorliegende Arbeit ist für Popp auch ein Beispiel für die Schönheit der molekularen Biologie: «Es ist faszinierend zu sehen, welche eleganten Überlebensstrategien Bakterien entwickeln. Zorya zeigt uns, wie viel wir noch über diese winzigen, aber unglaublich komplexen Organismen lernen können.»

www.hu-berlin.de

Forschende an der Universität Bayreuth (D) und der Aalto-Universität (FI) haben ein Hydrogel mit einzigartiger Struktur entwickelt, das erstmals Stärke, Flexibilität und Selbstheilungsfähigkeit vereint.

Gele begegnen uns im Alltag ständig –von weichen, klebrigen Substanzen wie Haargel bis hin zu gelartigen Bestandteilen in Lebensmitteln. Auch menschliche Haut weist gelartige Eigenschaften auf, besitzt jedoch einzigartige Qualitäten, die nur schwer nachzuahmen sind. Sie kombiniert hohe Festigkeit mit Flexibilität und beeindruckenden Selbstheilungskräften, sodass sie sich oft innerhalb von 24 Stunden nach einer Verletzung vollständig regeneriert.

Bisher konnten künstliche Gele entweder eine hohe Steifigkeit oder die Selbstheilungsfähigkeit natürlicher Haut nachbilden, aber nicht beides zugleich. Nun ist es einer Forschungsgruppe der Aalto-Universität, Helsinki, und der Universität Bayreuth erstmals gelungen, ein Hydrogel mit einer einzigartigen Struktur zu entwickeln, das diese bisherigen Einschränkungen überwindet. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Anwendungen wie die gezielte Medika -

Künstlerische Darstellung von Hydrogelen in einem durch Selbstheilung gebildeten MobiusRing. (Bild: Universität Bayreuth)

mentenfreisetzung, Wundheilung, Sensoren in der Soft-Robotik und künstliche Haut.

In ihrer Studie fügten die Forschenden ultradünne spezielle Ton-Nanoschichten (Nanosheets) mit aussergewöhnlich grossen Durchmessern in Hydrogele ein, die normalerweise weich und elastisch sind. Diese Nanosheets wurden von Prof. Dr. Josef Breu vom Lehrstuhl für Anorganische Kolloide für elektrochemische Energiespeicherung an der Universität Bayreuth entwickelt und hergestellt. Das Ergebnis ist eine hochgeordnete Struktur mit dicht verschlauften Polymerketten zwischen den Nanosheets. Dies verbessert nicht nur die mechanischen Eigenschaften des Hydrogels, sondern ermöglicht weiterhin seine Selbstheilung.

Das Geheimnis des Materials liegt nicht nur in der geordneten Anordnung der Nanosheets, sondern auch in den Polymerketten, die sich dazwischen verschlaufen – kombi-

niert mit einem Hertellungsverfahren, das so einfach ist wie Backen. Chen Liang, Postdoktorand an der Aalto-Universität, mischte ein Pulver aus Monomeren mit Wasser, das Nanosheets enthielt. Anschliessend wurde die Mischung unter eine UV-Lampe gestellt – ähnlich wie bei der Aushärtung von Gelnagellack. Die UV-Strahlung der Lampe bewirkt, dass sich die einzelnen Moleküle miteinander verbinden, sodass ein elastischer Feststoff – ein Gel – entsteht», erklärt Liang.

«Auf molekularer Ebene sind die Fäden äusserst dynamisch und beweglich. Wird das Material durchtrennt, beginnen sich die Fäden erneut ineinander zu verschlaufen.»

Hang Zhang

Aalto-Universität, Finnland

«Verschlaufung bedeutet, dass sich die dünnen Polymerketten wie winzige Wollfäden umeinander zu einem Wollknäuel aufrollen – allerdings in zufälliger Anordnung», ergänzt Hang Zhang von der AaltoUniversität. «Wenn die Polymere vollständig verschlauft sind, kann man zwischen den einzelnen Fäden nicht mehr unterscheiden. Auf molekularer Ebene sind sie äusserst dynamisch und beweglich. Wird das Material durchtrennt, beginnen sich die Fäden erneut ineinander zu verschlaufen.»

Neuer Mechanismus verstärkt konventionell weiche Hydrogel

Vier Stunden nach einem Schnitt mit einem Messer ist dieser daher bereits wieder zu 80 bis 90 Prozent verheilt. Nach 24 Stunden ist das Material in der Regel vollständig repariert. Ein Hydrogelfilm mit einer Dicke von einem Millimeter enthält ca. 10 000 Lagen von Nanosheets. Dadurch ist das Material so steif wie menschliche Haut und besitzt trotzdem eine vergleichbare Dehnbarkeit und Flexibilität.

«Man stelle sich Roboter mit robuster, selbstheilender Haut oder synthetische Gewebe vor, die sich eigenständig reparieren.»

Prof. Olli Ikkala

Aalto-Universität, Finnland

«Steife, starke und selbstheilende Hydrogele waren lange eine Herausforderung. Wir haben einen neuen Mechanismus entdeckt, um konventionell weiche Hydrogele zu verstärken. Dies könnte die Entwicklung neuer Materialien mit bio-inspirierten Eigenschaften revolutionieren», sagt Zhang.

«Diese Arbeit ist ein spannendes Beispiel dafür, wie uns biologische Materialien dazu inspirieren, neue Kombinationen von Eigenschaften für synthetische Materialien zu entdecken», sagt Olli Ikkala von der Aalto-Universität. «Man stelle sich Roboter mit robuster, selbstheilender Haut oder synthetische Gewebe vor, die sich eigen -

ständig reparieren.» Zwar sei es noch ein weiter Weg bis zu realen Anwendungen, doch die aktuellen Ergebnisse seien ein entscheidender Fortschritt. Über ihre Ergebnisse berichten die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature Materials

Der Schlüssel zur hohen Festigkeit liegt in der Zugabe von ultrabreiten, aber dünnen Ton-Nanosheets, die sich durch eine äusserst gleichmässige Quellung in Wasser auszeichnen. Das nanoskalige Phänomen erklärt Breu bildlich so: «Man kann es mit

einem Stapel Druckerpapier vergleichen, bei dem die einzelnen Blätter auf einen einheitlichen Abstand von einem Millimeter separiert werden. Die Durchmesser der Polymerknäuel korrelieren mit der entstehenden Schlitzhöhe und werden daher zwischen den Nanosheets quasi eingeklemmt.» Durch die Reibung mit den einschliessenden Nanosheets erhöht sich die Festigkeit.

www.uni-bayreuth.de

EIN INSTRUMENT. ZWEI FUNKTIONEN.

Vollautomatisierte Derivatisierung mit patentierter Micro-Droplet Sprühtechnologie und integriertem Plattenheizer

MAXIMAL EFFIZIENT UND FLEXIBEL

Das Module DERIVATIZATION wurde speziell für die vollautomatische Derivatisierung von HPTLC-Platten entwickelt und kombiniert präzises Sprühen von Derivatisierungsreagenzien mit gleichmässigem Erhitzen der Platte – für maximale Effizienz und exakte Ergebnisse.

Flexibel einsetzbar, sowohl stand-alone, als auch nahtlos integriert mit weiteren HPTLC PRO Modulen.

Höchste Anwendersicherheit durch Automatisierung und Abzugsanbindung

Maximale Homogenität in der Reagenz- und Wärmeverteilung

Optimaler Reinigungsablauf zwischen den Düsenwechseln

Kostengünstig durch geringen Reagenzienverbrauch

Ein neues Mikroskopie-Verfahren kann Moleküle identifizieren. Die Frage nach dem Auflösungsvermögen erwies sich aber als schwieriges Rätsel. Jetzt wurde es an der Technischen Universität Wien gelöst. Mit den neuen Erkenntnissen lassen sich auch Aussagen über die dritte Dimension machen.

Beurteilt man die Qualität eines Mikroskops, lautet die entscheidende Frage: Wie gross sind die kleinsten Strukturen, die man damit gerade noch sichtbar machen kann? Wie nah können zwei Objekte aneinanderrücken, bis sie nicht mehr als zwei getrennte Objekte zu sehen sind, sondern zu einem einzigen Bild-Blob verschwimmen?

Bei gewöhnlichen Lichtmikroskopen lässt sich das mit relativ einfachen Formeln berechnen. Doch mittlerweile verwendet man in vielen Bereichen komplizierte Mikroskopie-Techniken, bei denen diese Frage viel schwieriger zu beantworten ist.

Eine davon ist die RasterkraftmikroskopieInfrarotspektroskopie (AFM-IR), mit der man die Verteilung von chemischen Stoffen abbilden kann. Man kann mit dieser Methode zum Beispiel Proteine in einer Zelle identifizieren und sichtbar machen. Doch wie gut diese Methode in welcher Situation funktioniert, war bisher oft unklar. Das Auflösungsvermögen der Methode variiert und hängt auf komplizierte Weise von vielen verschiedenen Effekten ab. An der TU Wien gelang es nun, diese Effekte zu beschreiben und das Auflösungsvermögen solcher Mikroskope zu berechnen. Was man bisher nur durch Ausprobieren herausfinden konnte, lässt sich nun zuverlässig vorhersagen.

Die Mikroskopie-Technik AFM-IR wird bereits seit einigen Jahren an der Technischen Uni-

Prof. Georg Ramer, Institut für chemische Technologien und Analytik der TU Wien: «Unsere Arbeit erlaubt uns auch, Experimente korrekter zu interpretieren und Empfindlichkeit und Auflösung zu optimieren.» (Bild: TU Wien)

versität Wien beforscht. Sie verbindet Rasterkraftmikroskopie (Atomic Force Microscopy – AFM) mit Infrarot-Spektroskopie (IR). Um grosse Moleküle wie beispielsweise Proteine aufzuspüren, kann man Infrarotstrahlung verwenden: Unterschiedliche Moleküle reagieren auf unterschiedliche Infrarot-Wellenlängen. Durch Messung bei vielen unterschiedlichen Infrarot-Wellenlängen ergibt sich ein sogenanntes Infrarotspektrum – so etwas wie der Fingerabdruck eines Moleküls. An diesem Spektrum lässt sich erkennen, mit welchem Molekül man es zu tun hat. «Allerdings weiss man dann noch nicht, wo sich dieses Molekül genau befindet»,

sagt Prof. Georg Ramer vom Institut für chemische Technologien und Analytik der TU Wien. Man kann aber diese InfrarotMethode mit einem Rasterkraftmikroskop kombinieren. Dabei tastet man die Oberfläche der Probe mit einer sehr feinen Spitze ab. Wenn an einer bestimmten Stelle ein Molekül sitzt, das gerade Infrarotstrahlung aufnimmt, dann führt das genau an dieser Stelle zu einer lokalen Erwärmung. Die Probe dehnt sich ein bisschen aus, und das lässt sich mit dem Rasterkraftmikroskop messen. Man weiss dann also nicht nur, um welches Molekül es sich handelt, sondern auch ganz genau, wo es sitzt.

VOLUMETRISCHE LÖSUNGEN FÜR DIE QUANTITATIVE ANALYSE IN TOP-QUALITÄT VON CHEMSOLUTE®

Das vielfältige CHEMSOLUTE®- Sortiment an volumetrischen Lösungen stellt sicher, dass für jede Anwendung die passende Lösung vorhanden ist.

Die genaue Auflösung? Ein Rätsel

«Viele Forschende und Firmen verwenden diese Methode mit Erfolg, weil sie mit sehr hoher Auflösung sagen kann, wo welche Moleküle sitzen. Sie hatte aber bisher so etwas wie ein schmutziges Geheimnis», sagt Georg Ramer. «Niemand konnte sagen, wie hoch die Ortsauflösung der Technik ist. Die Antworten, die man dazu in der Literatur findet – 10 Nanometer oder auch 100 Nanometer – sind selten wirklich fundiert, sondern eher geraten.» Nicht immer funktioniert die Methode gleich gut, sie ist von Probe zu Probe unterschiedlich.

«Niemand konnte sagen, wie hoch die Ortsauflösung der Technik ist. Die Antworten, die man dazu in der Literatur findet – 10 Nanometer oder auch 100 Nanometer – sind selten wirklich fundiert, sondern eher geraten.»

Prof. Georg Ramer

Institut für chemische Technologien und Analytik, TU Wien

Das ist ein Problem, denn wenn man das Auflösungsvermögen nicht kennt, kann man auch nicht sagen, für welche Anwendungen die Methode eingesetzt werden kann. Man führt möglicherweise Experimente durch, für die diese Technik eigentlich gar nicht geeignet ist.

«Wir haben uns das näher angesehen und sowohl Experimente durchgeführt als auch Rechenmodelle und Computersimulationen entwickelt», sagt Yide Zhang, einer der beiden Doktoranden, die an dem Projekt arbeiten. «So können wir nun endlich genau erklären, warum es zu diesem merkwürdigen Effekt kommt, dass die Auflösung manchmal besser und manchmal schlechter ist.» Wenn ein Molekül auf der Probe Infrarotlicht absorbiert und sich erwärmt, führt das nicht immer zur gleichen gemessenen Ausdehnung. Diese Ausdehnung hängt nämlich auch davon ab, wie schnell die Wärme abgeleitet wird und wieviel Material sich zwischen dem Molekül und der Spitze des Instruments befindet. Mit dem neuen Computermodell lässt sich ausrechnen, wie stark welche Probe auf diesen Wärmeeffekt reagiert, und in welchen konkreten Fällen dieser Effekt sichtbar sein sollte und in welchen nicht.

Mehr über die Probe lernen als

«Unsere Ergebnisse können nun verwendet werden, um im Vorhinein zu entscheiden, ob ein bestimmtes Experiment mit der Methode überhaupt Sinn macht», sagt Georg Ramer. «Und nicht nur das: Unsere Arbeit erlaubt uns auch, Experimente korrekter zu interpretieren und Empfindlichkeit und Auflösung zu optimieren.» So wurde bisher die Probe etwa meist als zweidimensionale Oberfläche betrachtet. Mit den neuen Erkenntnissen lassen sich nun aber auch Aussagen über die dritte Dimension machen: Man kann nun also ein 3-D-Bild der Probe auf Nanometer-Skala erstellen. Publiziert wurden die Forschungsresultate in der Fachzeitschrift PNAS.

www.tuwien.atv

Prozesse verbessern ist wie Rennradfahren. Mit einem ausdauernden Partner läuft alles effizienter.

Energieoptimierung ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Produktion. Als Ihr starker Partner für strategisches Energiemanagement helfen wir Ihnen, mit steigenden Energiekosten und strengeren Umweltzielen umzugehen. Wir sind an Ihrer Seite – und zeigen Ihnen Wege auf, wie Sie Energie einsparen und ressourcenschonend arbeiten können, ohne auf Sicherheit, Qualität, Zuverlässigkeit und Betriebszeit verzichten zu müssen.

Erfahren Sie mehr unter www.ch.endress.com

65 Prozent der Schweizer Führungskräfte stufen Cyberrisiken als ihr grösstes Risiko ein. 20 Prozent der hiesigen Unternehmen verfügen über Kontrollen, um Cyber-Störungen Widerstand zu leisten. Zwei Drittel der Unternehmen beabsichtigen, ihr Budget für Cybersicherheit bis 2025 zu erhöhen.

2025 Digital Trust Insights Survey PwC Schweiz

24 000 Schweizer KMU sind in den vergangenen drei Jahren Opfer einer Cyberattacke geworden, wie aus der «Cyberstudie 2024» hervorgeht. Dies entspricht 4 Prozent der befragten KMU. Besorgniserregend: 4 von 10 Unternehmen haben im Falle eines schwerwiegenden Cyberangriffs keinen Notfallplan. Weniger als die Hälfte der KMU bestätigte, dass ihre ITDienstleister cyberzertifiziert sind.

https://digitalswitzerland.com

Gefunden wurde der neue Flavivirus-Subtyp in erkrankten Gämsen und anhaftenden Zecken 2017 in Salzburg und 2023 in der Lombardei und im Piemont. Welche Folgen das neu identifizierte «Alpine chamois encephalitis virus» für Mensch und Tier haben wird, lässt sich derweil nicht sagen. Das zoonotische Potenzial und sein Wirtsspektrum bei anderen Tierarten, einschliesslich Nutztieren, muss unbedingt weiter untersucht werden. Sollten etwa auch Ziegen oder Schafe dafür empfänglich sein, bestünde auch die Gefahr von Infektionen des Menschen durch den Genuss von Rohmilch-Produkten dieser Tierarten. Um weitere Forschung zu erleichtern, wurde das Zellkulturisolat des «ACEV» auf der Plattform des Europäischen Virusarchivs hinterlegt.

www.vetmeduni.ac.at

Salzburg Research und die Universität Salzburg entwickelten im Auftrag des Feuerwehrausstatters Texport eine intelligente Feuerwehrjacke. Darin verbaute Sensoren melden, wenn die Person zu überhitzen droht und leiten sofort Gegenmassnahmen ein.

www.salzburgresearch.at

Seit 2014 ermöglicht in der Schweiz ein medizinisches Programm den Einsatz von LSD und Psilocybin bei therapieresistenten psychischen Erkrankungen. Eine Studie der Universität Freiburg zeigt jetzt: Es ist weniger der «Trip», sondern vor allem das Gefühl der Entspannung, das den Unterschied macht. Mystische Erlebnisse, die oft als Kern psychedelischer Behandlungen beschrieben werden, stehen möglicherweise nicht so sehr im Zentrum des Therapieerfolgs wie bisher angenommen. Patienten, die während der Behandlung tiefe Entspannung empfanden, erlebten die stärksten Verbesserungen ihrer depressiven Symptome.

www.unifr.ch

149,08 MRD

Die chemisch-pharmazeutische Industrie bildet das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Mit einem Anteil von 52 Prozent an den Gesamtexporten stiegen die Ausfuhren 2024 auf 149,08 Milliarden Schweizer Franken an.

www.scienceindustries.ch

Forschende an der Technischen Universität München haben einen neuen Bereich der Mikroskopie erfunden: die Kernspin-Mikroskopie. Damit können magnetische Signale der Kernspinresonanz mit einem Mikroskop sichtbar gemacht werden. Quantensensoren verwandeln die Signale in Lichtimpulse, die dann eine extrem hoch aufgelöste optische Darstellung ermöglichen.

Ulrich Meyer ¹

Magnetresonanztomographen (MRT) sind bekannt für ihre Fähigkeit, in die Tiefe des menschlichen Körpers zu schauen und Bilder von Organen und Geweben zu erstellen. Die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte neue Methode erweitert diese Technik auf den Bereich der mikroskopischen Details. «Die verwendeten Quantensensoren ermöglichen es, Magnetresonanzsignale in optische Signale umzuwandeln. Diese Signale werden mit einer Kamera erfasst und als Bilder dargestellt», erklärt Dominik Bucher, Professor für Quantensensorik und Forscher am Exzellenzcluster Munich Center for Quantum Science and Technology (MCQST).

als Quantensensor

Die Auflösung des neuartigen MRT-Mikroskops erreicht 10 Millionstel Meter – das ist so fein, dass selbst die Strukturen einzelner Zellen zukünftig sichtbar gemacht werden können. Das Herzstück des neuen Mikroskops ist ein winziger Diamantchip. Dieser auf der atomaren Ebene speziell präparierte Diamant dient als hochsensibler Quantensensor für MRTMagnetfelder. Wird er mit Laserlicht bestrahlt, erzeugt er ein fluoreszierendes Signal, das die Informationen des MRTSignals enthält. Dieses Signal wird mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen und ermöglicht Bilder mit einer deutlich höheren Auflösung bis auf mikroskopische Ebene.

Flüssigbiopsie-Technologie für Krebsmonitoring Auf der Grundlage der neuen Kernspin-Mikroskopie hat sich das Start-up-Team QTAS (Quantum Total Analysis Systems) gebildet. Sein Ziel: Einzelne Krebszellen hochpräzise und in kurzen Zeitabständen erfassen zu können.

Aktuell werden Therapieerfolge oft erst nach 3 bis 6 Monaten überprüft, was zu verzögerten Anpassungen von Therapien und damit zu suboptimalen Behandlungsergebnissen führen kann. Ziel der Flüssigbiopsie-Technologie ist diese Überwachungsintervalle bis auf einige Tage zu verkürzen und eine sehr präzise Überwachung der Krebstherapie zu ermöglichen. Die ersten ermutigenden Ergebnisse zeigen, dass einzelne Krebszellen mit aussergewöhnlicher Präzision detektierbar sind.

Die potenziellen Anwendungen der Kernspin-Mikroskopie sind vielversprechend: In der Krebsforschung könnten einzelne Zellen detailliert untersucht werden, um neue Erkenntnisse über Tumorwachstum und -ausbreitung zu gewinnen. In der Pharmaforschung könnte die Technik genutzt werden, um Wirkstoffe auf molekularer Ebene effizient zu testen und zu optimieren. Auch in den Materialwissenschaften bietet sie ein grosses Potenzial, zum Beispiel zur Analyse der chemischen Zusammensetzung von Dünnschichtmaterialien oder Katalysatoren.

Die Forschungsgruppe hat ihre Entwicklung zum Patent angemeldet und plant bereits, die Technologie weiterzuentwickeln, um sie noch präziser und schneller zu machen. Langfristig könnte sie in der medizinischen Diagnostik und der Forschung als Standardwerkzeug etabliert werden. «Die Verschmelzung von Quantenphysik und Bildgebung eröffnet völlig neue Möglichkeiten, um die Welt auf molekularer Ebene zu verstehen», betont Erstautor Karl D. Briegel.

www.tum.de

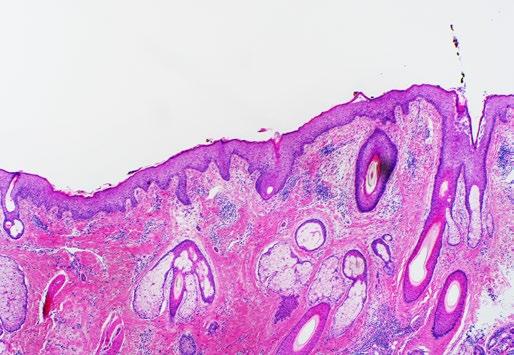

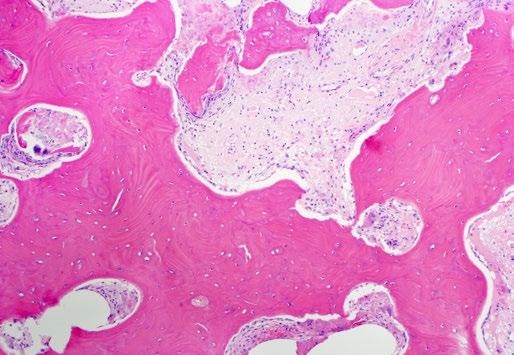

Mithilfe von selbstklebenden Objektträgern lassen sich Gewebeschnitte endlich schnell anfärben und dann mit reproduzierbaren Ergebnissen mikroskopieren.

Dr. Christian Ehrensberger

Die Entwicklung von Krankheiten und die Wirkung von Therapien lässt sich mithilfe der Zellmikroskopie besser verstehen. Um die interessierenden Strukturen unter dem Mikroskop gut erkennen zu können, werden Gewebeschnitte in unterschiedlichen Experimenten angefärbt. Für reproduzierbare Ergebnisse müssen die flüssigen Färbe-Reagenzien definiert zugeführt werden 1. Dies gelingt zuverlässig und zeitsparend unter Verwendung spezieller Objektträger mit integrierten Kanälen und mit einer selbstklebenden Unterseite.

Viele Protokolle – ähnliche Schwierigkeiten

Forschende können heutzutage auf eine Vielzahl von Standard-Protokollen zur Behandlung von Geweben für eine effektive Mikroskopie zurückgreifen. Zu ihnen gehören beispielsweise die Immunhistochemie, das Multiplexing und die sogenannten «Spatial Omics». Bei der Immunhistochemie werden Strukturen mit markierten Antikörpern sichtbar gemacht. Eine spezielle

Technik ist die Markierung der Antikörper mit Fluoreszenzfarbstoffen. In diesem Falle spricht man von Immunfluoreszenz. Bei der Multiplex-Mikroskopie werden mit Fluoreszenzfarbstoff markierte Antikörper auf ein Gewebe gegeben. Dadurch können Zellen, die das zum Antikörper passende Molekül auf der Oberfläche tragen, unter dem Mikroskop identifiziert und lokalisiert werden. Anschliessend wird der Farbstoff ausgebleicht, und der nächste Marker kann aufgegeben werden. Diese Prozedur lässt sich beliebig oft wiederholen. In der Regel verwendet man 60 bis 100 Marker pro Experiment 2

Der Begriff «Spatial Omics» wiederum umfasst ein breites Spektrum von Techniken, die gleichzeitig die physikalische Gewebestruktur erkennen lassen und molekulare Eigenschaften messen 3 . Allen diesen Standard-Protokollen gemeinsam sind ein hoher Zeitaufwand und eine geringe Robustheit. Es kommt häufig von Experiment zu Experiment zu unterschiedlichen Ergebnissen. Objektträger mit selbstklebender Unterseite versprechen nun eine einfachere und schnellere

Durchführung und das Erzielen vergleichbarer Ergebnisse.

Anwendung in der Praxis

Die kanaldurchzogenen Objektträger mit selbstklebender Unterseite sind so konzipiert, dass sie auf Standard-Objektträger aufgebracht werden können. So lassen sie sich leicht in bereits etablierte Arbeitsabläufe integrieren. In Kombination mit einem Objektträger oder Deckglas steht dann ein Färbeflüssigkeits-Reservoir mit einem kleinen und definierten Volumen über Gewebeschnitten zur Verfügung. Typischerweise arbeitet man hier entweder mit FFPE-Gewebe oder mit Kryo-Verfahren. Beim gängigen FFPE-Verfahren wird das Gewebe zur Konservierung und Stabilisierung in Paraffin eingebettet und in Formalin fixiert. So kann das Gewebe zunächst gelagert und später beispielsweise mit einem Mikrotom zu mikroskopischen Schnittpräparaten weiterverarbeitet werden. Alternativ dazu kommt das Gewebe in einen Kryostaten, und anschliessend werden Gefrierschnitte durchgeführt; dieses Verfahren wird zum Beispiel auch zur

Die breit genutzte Hämatoxylin-Eosin-Färbung lässt sich zur Unterscheidung verschiedener Gewebestrukturen unter dem Lichtmikroskop verwenden (hier: normale Kopfhaut und Paget-Krankheit des Knochens) und lässt beispielsweise in der Pathologie krankhafte Veränderungen erkennen. (Bilder: Envato)

Um Objekte unter dem Mikroskop beurteilen zu können, ist der richtige Objektträger eine entscheidende Komponente – besonders wenn es sich um Gewebeschnitte handelt. (Bild: Adpic)

Beurteilung von Geweben bei laufenden Operationen eingesetzt.

Dies ermöglicht einen einfachen und definierten Austausch von Flüssigkeiten und

Grenze möglich. Nach dieser liegt beispielsweise die maximale Auflösung des Lichtmikroskops bei etwa 0,3 Mikrometern. Diese Grenze lässt sich heute jedoch überschreiten. Für die Mikroskopie von Gewebeschnitten kommen dabei ein klassischer Objektträger, ein Objektträger mit selbstklebender Unterseite und ein Deckglas zum Einsatz 1

Quellen

1 https://ibidi.com/content/1056-ibidi-ress-releases, Pressemeldung der Ibidi GmbH vom 18.2.2025, Zugriff am 19.2.2025

2 https://www.charite.de/die_charite/presse, Pressemeldung der Charité – Universitätsmedi

8–15 OCTOBER 2025

The World’s No. 1 Trade Fair for Plastics and Rubber Düsseldorf, Germany k-online.de/besuch

Forschende der Universität Bern und des Inselspitals, Universitätsspital Bern, haben einen Test entwickelt, der die Diagnose von Allergien vereinfachen soll. Dessen Wirksamkeit wurde jetzt mit klinischen Proben von Kindern und Jugendlichen, die an einer Erdnussallergie leiden, bestätigt.

Nahrungsmittelallergien stellen weltweit ein bedeutendes Gesundheitsproblem dar. In einigen Ländern sind bis zu 10 Prozent der Bevölkerung betroffen, in erster Linie Kleinkinder. Insbesondere die Erdnussallergie gehört zu den häufigsten Erkrankungen und äussert sich oft in schweren, potenziell lebensbedrohlichen Reaktionen. Die Belastung durch Nahrungsmittelallergien wirkt sich nicht nur auf die betroffenen Personen aus, sondern hat auch weitreichende Auswirkungen auf deren Familien, das Gesundheitssystem und die Lebensmittelindustrie. Der orale Provokationstest, bei dem die Betroffenen das Allergen (z. B. Erdnussextrakt) unter Aufsicht einnehmen, um die allergische Reaktion zu testen, gilt nach wie vor als der Goldstandard in der Diagnostik. Die Methode ist jedoch aufwändig

und birgt gesundheitliche Risiken. Auch der Allergen Prick Hauttest und der Bluttest sind oftmals nicht sehr genau, was zu Fehldiagnosen und unnötiger Nahrungsmittelvermeidung führen kann. Forschende der Universität Bern und des Inselspitals, Universitätsspital Bern, haben 2022 einen alternativen Test entwickelt. Dieser ahmt die allergische Reaktion im Reagenzglas nach und bietet somit eine attraktive Alternative zu gängigen Tests. In einer klinischen Studie haben die Berner in Zusammenarbeit mit Partnern vom Hospital for Sick Kids in Toronto, Kanada, jetzt die Wirksamkeit des Tests an Proben von Kindern und Jugendlichen mit bestätigter Erdnuss Allergie und einer gesunden Kontrollgruppe geprüft. Sie konnten zeigen, dass der neue Test eine höhere diagnostische Genauigkeit hat als die

Erdnussallergien gehören zu den häufigsten Nahrungsmittelallergien weltweit. In erster Linie sind Kleinkinder davon betroffen. (Bild: Envato)

bisher verwendeten Methoden. Die Studie wurde jüngst im European Journal for Allergy and Clinical Immunology (Allergy) publiziert.

«Die häufigsten Nahrungsmittelallergien gehören zu den Typ I Allergien. Sie entstehen, wenn der Körper als Reaktion auf eigentlich harmlose Stoffe (Allergene), Antikörper der Klasse Immunglobulin E (IgE) bildet», erklärt Prof. Alexander Eggel vom Department for Biomedical Research der Universität Bern und der Universitätsklinik für Rheumatologie und Immunologie, Inselspital, Universitätsspital Bern. Diese Antikörper binden an spezifische Rezeptoren auf den sogenannten Mastzellen. Dabei handelt es sich um spezialisierte Zellen des Immunsystems, die eine wichtige Rolle bei allergischen Reaktionen und Entzündungen spielen. Sie befinden sich hauptsächlich im Gewebe, etwa in der Darmschleimhaut, und werden durch die Bindung der Antikörper auf das Allergen vorbereitet und sensibilisiert. Bei erneutem Kontakt mit dem Allergen bindet dieses direkt an die mit Antikörpern beladenen Mastzellen, wodurch diese aktiviert werden und eine allergische Reaktion auslösen.

«Bei dem von uns entwickelten Hoxb8Mastzellaktivierungstest (Hoxb8 MAT), werden im Labor gezüchtete Mastzellen mit Blutserum von Allergikerinnen und Allergikern in Kontakt gebracht. Die Mastzellen binden die IgE Antikörper aus dem Serum und werden dadurch sensibilisiert. Anschliessend können wir die Mastzellen mit verschiedenen Mengen der zu testenden Allergene stimulieren», so Eggel. Die Quantifizierung der aktivierten Mastzellen lässt darauf schliessen, wie allergisch ein

Zertifizierung des Tests durch Spin-off

Die beteiligten Forschenden der Universität Bern haben die Technologie und Methodik des «HoxB8 MAT» patentieren lassen und ein Spin off gegründet. Die in Bern ansässige Atanis Biotech AG – ausgezeichnet mit dem Stage Up Award 2022 – will jetzt den Allergietest zertifizieren und weltweit auf den Markt bringen. Das weitere Ziel des Unternehmens, das mittlerweile über 20 Angestellte beschäftigt: Die Allergiediagnostik zu revolutionieren.

www.atanis-biotech.com

Patient oder eine Patientin auf das getestete Allergen ist, ohne dass er oder sie das Nahrungsmittel einnehmen muss.

Höhere diagnostische Genauigkeit als gängige Tests

Für die Studie wurden Serumproben von insgesamt 112 Kindern und Jugendlichen verwendet, die bereits an einer Studie in Kanada teilgenommen hatten und für die eindeutige diagnostische Daten über ihren Erdnussallergiestatus vorlagen. Die im Labor gezüchteten Mastzellen wurden mit deren Serum sensibilisiert und anschliessend mit Erdnussextrakt stimuliert. «Der zellbasierte Test war einfach durchzuführen und hat einwandfrei funktioniert. Innert zwei Tagen waren alle Proben gemessen, was sehr schnell war», sagt Thomas

«Der Test basiert auf stabilem Blutserum, das mittels einfacher Blutentnahme abgenommen und anschliessend im Gefrierschrank aufbewahrt werden kann. Dadurch fallen herausfordernde logistische Hürden, wie sie bei anderen Methoden auftreten, weg.» Assoz. Prof. Dr. Thomas Kaufmann, Universität Bern

Kaufmann. Die Ergebnisse zeigten, dass sehr viele Seren der Allergiker und Allergikerinnen eine allergendosis abhängige Aktivierung aufwiesen, während fast alle Proben der nicht allergischen Kontrollen die Mastzellen nicht aktivierten. «Aus diesen Daten konnte eine aussergewöhnlich hohe diagnostische Genauigkeit von 95 Prozent berechnet werden», ergänzt Eggel. Zudem wurden die in der Studie gemessenen Daten im direkten Vergleich mit anderen, in der Klinik etablierten, diagnostischen Methoden analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass der neue Test eine merklich höhere Genauigkeit aufwies als die gängige Messung von allergen spezifischen IgE Antikörpern im Blut oder der oft angewandte Hauttest. «Der Quervergleich mit anderen klinischen Tests war enorm wichtig, um herauszufinden welcher von diesen die allergische Reaktion der Betroffenen am verlässlichsten abbildet. Der Mastzellaktivierungstest hat den Vorteil, dass er funktionell ist und dadurch viele Parameter, die für die Auslösung der Allergie wichtig sind, mit einbezieht», sagt Thomas Kaufmann und fügt an: «Der neue Test basiert zudem auf stabilem Blutserum, das mittels einfacher Blutentnahme abgenommen und anschliessend im Gefrierschrank aufbewahrt werden kann. Dadurch fallen herausfordernde logistische Hürden, wie sie bei anderen Methoden auftreten, weg.» Die Studie konnte zudem zeigen, dass der Hoxb8 MATTest zu weniger falsch negativen Resultaten führt. «Was in dieser Studie für die Diagnose von Erdnuss Allergien gezeigt wurde, kann auf einfache Art und Weise auch auf andere Allergien angewandt werden», schliesst Eggel.

www.unibe.ch

www.insel.ch

Mit FAULHABER

Antriebssystemen für die Laborautomation setzen

Analyselabore in der In-vitroDiagnostik neue Massstäbe für Prozesssicherheit und Effizienz bei der Probenverarbeitung.

www.faulhaber.com/laborautomation

Antibiotika sind unverzichtbar bei der Behandlung bakterieller Infektionen. Doch warum sind sie manchmal unwirksam, selbst wenn die Bakterien nicht resistent sind? In einer Studie widerlegen Forschende an der Universität Basel das gängige Konzept, dass nur einzelne besonders widerstandfähige Bakterien für das Scheitern von Antibiotika-Therapien verantwortlich sind.

Bei einigen bakteriellen Erkrankungen wirken Antibiotika nicht so gut wie erhofft. Ein Beispiel sind Infektionen mit Salmonellen, die Krankheiten wie Typhus verursachen. Das Hauptproblem, so nahm man lange Zeit an, sind einige wenige Bakterien, die sich in einem schlafähnlichen Zustand befinden. Diese sogenannten «Persister» sind zwar nicht resistent im klassischen Sinne, können aber die Behandlung mit Antibiotika überleben und später Rückfälle verursachen. Forschende weltweit arbeiten daher an neuen Therapieansätzen, die gezielt diese «Schläfer» angreifen und eliminieren sollen.

Das Team um Prof. Dr. Dirk Bumann vom Biozentrum der Universität Basel hinterfragt in einer neuen Studie nun diese Erklärung für unwirksame Therapien. «Entgegen der weit verbreiteten Auffassung ist nicht eine kleine Gruppe von Persistern für das Scheitern von Antibiotika-Behandlungen verantwortlich. Vielmehr sind nahezu alle Salmonellen im infizierten Gewebe nur schwer und langsam abzutöten», erklärt Bumann. «Wir konnten zeigen, dass die üblichen Labortests irreführende Ergebnisse liefern und somit ein falsches Bild von einzelnen widerstandsfähigen Persistern vermitteln.»

Nährstoffmangel macht

Salmonellen widerstandsfähiger

In ihrer Studie untersuchten die Forschenden die Antibiotika-Wirkung sowohl in Mäusen, die mit Salmonellen infiziert waren, als auch in Labormodellen, welche die Bedingungen im Körper simulieren. Der

Körper verringert zur Abwehr von Bakterien zum Beispiel die Verfügbarkeit von Nährstoffen. Wie die Forschenden nun herausfanden, ist ausgerechnet dieser Nährstoffmangel der entscheidende Faktor für die begrenzte Wirksamkeit von Antibiotika gegen Salmonellen. Vermutlich trifft dies auch für andere bakterielle Krankheitserreger zu.

«Bei einem Mangel an Nährstoffen wachsen die Bakterien nur langsam», sagt Bumann. «Das klingt zwar gut, ist aber ein Problem, da die meisten Antibiotika langsam wachsende Bakterien auch nur langsam abtöten.» Weil die Medikamente deutlich schlechter wirken, kann es selbst nach längerer Therapie zu Rückfällen kommen.

decken Fehlannahme auf

Die Entdeckung machten die Forschenden dank einer Methode, mit der sich die Wirkung der Antibiotika auf einzelne Bakterien

live und direkt verfolgen lässt. «So konnten wir nachweisen, dass fast die gesamte Salmonellen-Population eine AntibiotikaTherapie für längere Zeit übersteht und nicht nur einige wenige widerstandsfähige Persister», sagt Dr. Joseph Fanous, Erstautor der Studie.

Das Problem der seit Jahrzehnten weltweit verwendeten Standardtests ist, dass sie das Überleben der Bakterien nur indirekt und verzögert messen. Dies führt zu verzerrten Resultaten. «Die herkömmlichen Tests unterschätzen die tatsächliche Zahl der überlebenden Bakterien», so Fanous. «Und sie suggerieren fälschlicherweise eine kleine Gruppe von widerstandsfähigen Persistern, die in der Realität so nicht existiert.» Diese Fehleinschätzung hat die Forschung über viele Jahre hinweg beeinflusst.

Diese Erkenntnisse könnten die Antibiotika-Forschung grundlegend verändern. «Unsere Arbeit zeigt, wie wichtig es ist, das Verhalten von Bakterien und die Wirkung von Antibiotika unter realistischen Bedingungen live zu untersuchen», unterstreicht Bumann. «In einigen Jahren sind moderne Methoden wie die EinzelzellAnalyse in Echtzeit hoffentlich Standard.» Dass sich der Fokus von den Persistern auf das Problem des Nährstoffmangels verschiebt, ist ein wichtiger Schritt hin zu wirksameren Therapien gegen hartnäckige, schwer zu behandelnde Infektionen. Die in der Fachzeitschrift Nature publizierte Forschungsarbeit entstand im Rahmen des Nationalen Forschungsschwerpunktes «AntiResist».

www.unibas.ch www.nccr-antiresist.ch

Bei der Analyse von Geruchsstoffen in Lebensmitteln oder deren Rohstoffen kann die Bildung von Artefakten die Ergebnisse erheblich verfälschen. Am Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie der Technischen Universität München wurde jetzt in einer Vergleichsstudie gezeigt, dass die Wahl der Injektionsmethode bei der gaschromatografischen Geruchsstoffanalyse die Artefaktbildung entscheidend beeinflusst.

Geruchsstoffe sind flüchtige Verbindungen, die in Lebensmitteln wesentlich zu deren sensorischer Wahrnehmung beitragen und daher die Kaufentscheidung der Konsumentinnen und Konsumenten massgeblich beeinflussen. Ihre Analyse ist jedoch eine herausfordernde Aufgabe. In der Wissenschaft und Forschung hat sich die Gaschromatografie-Olfaktometrie als unverzichtbare Methode etabliert, um geruchsaktive Verbindungen zu identifizieren und sie von der Mehrzahl der geruchlosen flüchtigen Substanzen zu unterscheiden. Bei dieser Methode isolieren Forschende zunächst die flüchtigen Bestandteile möglichst schonend aus dem Lebensmittel. Anschliessend trennen sie die einzelnen Verbindungen mithilfe eines Gaschromatografen auf und erschnuppern am Ende der Trennstrecke, welche Verbindungen riechen und welche nicht.

Generell können Artefakte sowohl bei der Isolierung als auch bei der Analyse flüchtiger Verbindungen entstehen. « Die Artefaktbildung während der Probenaufbereitung ist gut erforscht und lässt sich heute weitgehend minimieren. Hier hat sich die automatisierte Solvent-Assisted Flavor Evaporation bewährt, an deren Entwicklung unsere Gruppe massgeblich beteiligt war», erklärt Studienleiter Martin Steinhaus (siehe Kas-

Gaschromatografie-Olfaktometrie: Identifizierung geruchsaktiver Verbindungen mit Hilfe eines Gaschromatografen. (Bild: Martin Steinhaus)

ten) und fügt hinzu: «Die Artefaktbildung während der Probeninjektion hat man jedoch bislang weitgehend unterschätzt, auch weil aussagekräftige Vergleichsdaten fehlten.»

Julian Reinhardt, Erstautor der Studie, hat daher 10 verschiedene Injektionsmethoden anhand von 14 Testverbindungen überprüft. Wie die Untersuchungen des Doktoranden zeigen, führten vor allem hohe Injektionstemperaturen zu geruchsaktiven Artefakten und haben damit das Potenzial, Geruchsstoffanalysen erheblich zu verfälschen.

«Die On-Column-Injektion erwies sich als besonders zuverlässig, da die Probe so kei-

BSL-4 Anforderungen? Kein Problem!

Die anderen Levels haben wir natürlich auch im Griff!

Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne mit Rat & Tat zur Seite

nen hohen Temperaturen ausgesetzt ist», berichtet Martin Steinhaus, der am LeibnizInstitut die Forschungsgruppe Food Metabolome Chemistry leitet. «Im Gegensatz dazu zeigte die Splitless-Injektion bei hohen Temperaturen eine signifikante Artefaktbildung, besonders in Verbindung mit der Headspace-Festphasenmikroextraktion», so der Lebensmittelchemiker weiter. Um ein verlässliches und repräsentatives Geruchsstoffspektrum eines Lebensmittels zu erstellen, empfiehlt er auf jeden Fall die On-Column-Injektion zu verwenden. Die Studie erschien in der Fachzeitschrift Journal of Chromatography A.

www.leibniz-lsb.de

Vom leichten Wein bis zum kräftigen Cru wie zum Beispiel jener der Appellation Dézaley: Mit der Chasselas-Traube lassen sich vielfältige Weine herstellen. (Bild: Carole Parodi, Agroscope)

Eine Studie von Agroscope hat die Appellation Dézaley untersucht und die Chasselas-Weine der Jahrgänge 2009 und 2022 verglichen. Vier Weingüter wurden aufgrund ihrer Qualität und der Verfügbarkeit gealterter Weine ausgewählt, um die Unterschiede zwischen jungen und gereiften Weinen sowie den Einfluss von Jahrgang und Weingut zu analysieren.

Pascal Fuchsmann, Simon Wacker, Lucie K. Tintrop, Ágnes Dienes Nagy, Marie Blackford ¹ Pascale Deneulin 2

Chasselas ist eine elegante Rebsorte, bekannt für ihre Subtilität und ihr aussergewöhnliches Potenzial, Terroir-Nuancen einzufangen. Typischerweise jung getrunken, wird sie für ihren geringen Säuregehalt sowie ihre zarten fruchtigen und blumigen Aromen geschätzt. Unter bestimmten Bedingungen, etwa in Dézaley, kann sie jedoch komplexere Weine mit Noten von

1 Agroscope

2 Changins Hochschule für Weinbau und Önologie

Trockenfrüchten und Honig hervorbringen (Chevalley, 2018).

Material und Methoden

Für die Studie wurden acht ChasselasWeine aus Dézaley (Lavaux, VD) von vier Weingütern – A, B, C und D – untersucht. Jedes Weingut lieferte je einen Wein aus den Jahrgängen 2009 und 2022. Die Region zeichnet sich durch kalk- und tonreiche Moränenböden sowie hohe Sonneneinstrahlung aus. Alle Weine wurden ohne Kaltmazeration vinifiziert, und ein Weingut wechselte beim Jahrgang 2022 von Korken auf Schraubverschluss.

Ein sensorisches Panel aus 11 geschulten Expertinnen und Experten führte eine deskriptive Analyse anhand von 27 Merkmalen durch. Ergänzend wurden die Weine

mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie zur Identifikation flüchtiger Verbindungen sowie Olfaktometrie mit acht Prüferinnen und Prüfern zur Bestimmung aromawirksamer Verbindungen analysiert.

Die Weine des Jahrgangs 2009 zeigen eine intensivere Farbe mit Orangetönen, bedingt durch die Oxidation von Polyphenolen über den Korken (Monforte et al., 2021). Flaschen mit Schraubverschluss sind davon weniger betroffen. Aromatisch dominieren kandierte Früchte, Nüsse, Honig sowie Noten von Pilzen und Milchprodukten. Zudem wirken sie leicht oxidiert, mit höherem Alkoholgehalt und mehr Volumen am Gaumen.

Im Vergleich dazu haben die 2022er Weine eine blassere, grau-gelbe Farbe und Aromen von frischen Früchten, Lindenblüten und intensiver Mineralität. Sie wirken am Gaumen frischer mit stärkerem Prickeln. Die sensorischen Unterschiede zwischen den Jahrgängen variieren je nach Weingut: Während die 2009er Weine von A eine ausgeprägte sensorische Entwicklung mit oxidativem Charakter zeigen, sind die Unterschiede bei B und C geringer.

Flüchtige Verbindungen und Olfaktometrie

Die Analyse der flüchtigen Verbindungen durch Gaschromatographie gekoppelt mit Massenspektrometrie ergab klare Unterschiede zwischen den Jahrgängen 2009 und 2022. Die Tabelle der flüchtigen Verbindungen zeigt einige wichtige Punkte auf: 3-Ethoxy-1-propanol: In den Weinen des Jahrgangs 2022 in hohen, im Jahrgang 2009 nur in geringen Konzentrationen vorhanden. Dies deutet auf seinen Abbau während der Alterung hin (Roca et al., 2019). Diese flüchtige Verbindung hat selbst keine aromawirksamen Eigenschaften, kann jedoch zur Charakterisierung junger Chasselas-Weine genutzt werden. Sie kann mit Carbonsäuren fruchtige Ester oder mit Milchsäure cremige Noten bilden. Furfural: In hoher Konzentration in den 2009er Weinen. Furfural ist ein Indikator für Alterung und Oxidation und wird mit Aromen von Nüssen und Karamell assoziiert (Dumitriu Gabur et al., 2019; Cutzach et al., 1999).

Ethyl-2-hydroxy-4-methylvalerat: In den Weinen des Jahrgangs 2009 in hoher Konzentration enthalten. Diese Verbindung wird mit dem Aroma frischer Brombeeren assoziiert und ist ein guter Indikator für die Alterung (Lytra et al., 2012).

Isopentylacetat: Diese Verbindung, die vor allem in den Weinen des Jahrgangs 2022 vorkommt und ein Aroma nach Banane verleiht, ist in den Weinen des Jahrgangs 2009 fast vollständig verschwunden, was auf einen Abbau im Laufe der Zeit hindeutet (Zhang et al., 2023).

Phenylethylalkohol: Höhere Konzentration in den Weinen des Jahrgangs 2022, deutlicher Rückgang bei den Weinen des Jahrgangs 2009. Diese Verbindung, die mit Rosenaromen assoziiert wird, verschwindet tendenziell bei der Alterung.

Ausgewählte flüchtige Verbindungen, die sich zwischen den Jahrgängen und Weingütern signifikant unterscheiden. (Tabelle: Agroscope)

Carbonsäuren (Buttersäure, Hexansäure und Octansäure): Ihre Konzentrationen variieren je nach Weingut und Jahrgang, sind jedoch in den 2022er Weinen tendenziell höher, insbesondere bei B und C. Diese Säuren entstehen während der Alterung und tragen zu komplexen, säuerlichen Nuancen bei. Durch die/eine Reaktion mit Alkoholen können sie Ester bilden, die fruchtige Noten wie rote Früchte oder Banane verleihen (Prusova et al., 2022).

Die Unterschiede zwischen den Weingütern zeigen, dass die Weinbereitungspraktiken die Konzentration flüchtiger Verbindungen in Chasselas-Weinen erheblich beeinflussen. Während B und C in gealterten Weinen eine Anreicherung bestimmter Verbindungen aufwiesen, zeigte sich bei A und D ein gegensätzlicher Trend, insbesondere bei bestimmten Säuren. Die olfaktometrische Analyse nach Fuchsmann et al. (2015) bestätigte diese Unterschiede: Furfural erwies sich als Marker für die Alterung, während Isopentylacetat fruchtige Noten in jüngeren Weinen vermittelte. 2,3-Butandion (buttrige Note) und Ethylhexanoat (Apfelschalenaroma) waren in jüngeren Jahrgängen intensiver. Ähnliche Alterungsmuster wurden bei Chardonnay beobachtet, wobei Furfural und 2,3-Butandion ebenfalls als Marker

dienten. Die Konzentration von 2,3-Butandion, das während der malolaktischen Gärung entsteht (Virdis et al., 2020), erreicht in jungen Weinen ein Maximum und nimmt mit dem Alter ab. Zudem beeinflussen die Weinbereitungsprozesse und die Verschlussmethode massgeblich die Entwicklung der Weintypizität.

Die Analyse der flüchtigen Verbindungen und sensorischen Profile von ChasselasWeinen aus Dézaley zeigt den Einfluss des Jahrgangs auf die Weincharakteristik. Die Unterschiede zwischen 2009 und 2022 sind deutlich und werden durch Alterung und Weinbereitung geprägt. Furfural und Isopentylacetat erweisen sich als gute Altersmarker.