2024

Architektur mit Faserzement

Oberflächen, die sich mit der Zeit verändern und eine Patina bekommen dürfen, spiegeln ein Bedürfnis nach Authentizität und Naturverbundenheit wider. UNBEHANDELT

2024

2 DOMINO

Welche Alternativen gibt es zum Massentourismus? Tina Gregoricˇ antwortet.

4 FLASHBACK

Das Arbeitsamt in WienLiesing von Architekt Ernst Anton Plischke.

6 WENN DINGE SICH VERÄNDERN DÜRFEN

Warum die Begeisterung für eine Patina ein Phänomen der Moderne ist, erklärt Thomas Will, Professor für Denkmalpflege, im Gespräch.

12 KREATIVPAVILLON IM BASLER WESTFELD

SCHEIBLER & VILLARD UND BAUMANN LUKAS

ARCHITEKTUR

Visàvis des alten Spitalbaus steht ein Gewerbebau für Unternehmen aus der Kreativbranche.

Sein graues Fassadenkleid wird Patina bekommen und sich stets besser in das Ensemble einfügen.

24 DREIFACHSPORTHALLE, ESCHENBACH ENZMANN FISCHER PARTNER

28 WOHNBEBAUUNG, DÜBENDORF ADRIAN STREICH ARCHITEKTEN

30 SCHULCAMPUS BÉTHUSY, LAUSANNE ESPOSITO + JAVET ARCHITECTES ASSOCIÉS

34 EINFAMILIENHAUS, BIZAU BERNARDO BADER ARCHITEKTEN

36 GÄRTNERHAUS, ST. GALLER RHEINTAL EMI ARCHITEKT*INNEN

38 KNOW-HOW

Solarfassade in Farbe

40 DESIGN

Ein Hochbeet zum Stapeln

42 AM START

Vidic Grohar Arhitekti aus Ljubljana

Unbehandelt

Überall finden wir Spuren der Zeit. In der Natur, in unseren Gesichtern und in der gebauten Umwelt. Altern ist etwas Natürliches, und wer es verhindern will, muss einen grossen Aufwand betreiben.

Wenn eine Holzfassade vergraut, wenn sich Moose auf einem Dach bilden oder eine Bronzefigur grün wird, dann nennt man diese Veränderung Patina. Eine Architektur, die diese Veränderung zulässt, schätzt den Wert des Alterns.

Doch wie entwirft man eine Architektur, die Veränderung zulässt, ohne dabei kaputt zu gehen?

«Veränderungen kann man nicht planen», sagt Architektin Maya Scheibler, die am Westfeld in Basel gemeinsam mit Sylvain Villard und Lukas Baumann einen Gewerbepavillon in unbehandelte Faserzementplatten gehüllt hat. Schon heute kann man erste Veränderungen an der grauen Oberfläche beobachten.

Wird Faserzement nicht beschichtet, bekommt er weissliche, schleierartige Ablagerungen, so wie man sie auch von frei verwitterten Betonoberflächen kennt. Diese Zeichen der Kalkablagerung nennt man Ausblühungen. Offenporige Oberflächen von Sichtbeton oder unbehandelten Faserzementplatten bieten Schmutz, Algen und Pilzen zudem eine bessere Chance, sich auf der Oberfläche zu verankern.

EMI Architekt*innen haben ihr Erstlingswerk, ein Haus für einen Gärtner, vor mehr als 15 Jahren mit solch unbehandelten Faserzementplatten bekleidet. Ron Edelaar von EMI sagt, es sei auch eine Frage der Haltung, ob ein Haus sich durch die äusseren Einflüsse verändern und somit den Gebrauch, die Witterung und die Zeit sichtbar machen dürfe.

Alle Projekte in diesem Heft sind mit unbehandelten Faserzementplatten bekleidet. Bei den jüngeren Projekten ist die Veränderung noch nicht so weit fortgeschritten. Ältere Projekte hingegen zeigen das Potenzial dieser Bauweise und dienen der heutigen Architektengeneration als Vorbild.

Viel Spass mit dieser Ausgabe wünscht Ihnen

Anne Isopp Chefredaktorin

EDITORIAL

WELCHE ALTERNATIVEN GIBT ES ZUM

Drei Ideen aus der Nanotourism

Visiting School der Architectural Association in London: Im französischen Seebad Ault stehen Stühle im Wasser, damit die Menschen miteinander ins Gespräch kommen (Chaises Publiques, 2017). Ein eigener Marktstand (1M2 Market, 2020) in Wien lotet die Möglichkeiten des gesetzlich vorgegebenen Regelwerks aus, und ein öffentlicher Steg in Sekirn (Stare, 2021) konterkariert das Übermass an eingezäunten Ufergrundstücken am Wörthersee.

DOMINO – Wir stellen einer Persönlichkeit aus Architektur und Design eine Frage, die unsere Gesellschaft bewegt. Die slowenische Architektin und Architekturprofessorin Tina Gregorič beantwortet uns diese:

MASSENTOURISMUS?

Zuallererst sollten wir den Begriff «Massentourismus» durch «Overtourism» (deutsch: Übertourismus) ersetzen. Und zwar so oft wie möglich und konsequent in allen Medien, wenn wir über die aktuellen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Tourismus in den Alpen, im Mittelmeerraum sowie an vielen anderen Orten weltweit sprechen.

Die Welttourismusorganisation hat vor Kurzem anerkannt, dass die Auswirkungen des Overtourism die Lebensqualität der Einheimischen ebenso wie die Aufenthaltsqualität der Besucher beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, dieses Problem zum Nutzen aller Beteiligten, einschliesslich der Umwelt, zu lösen.

Beheimatet in Slowenien, einem Land mit grosser landschaftlicher, klimatischer und kultureller Vielfalt, konnten wir miterleben, wie der Massentourismus in Übertourismus umschlug: zunächst an der Adriaküste, dann auf den malerischen Alpenpässen und kürzlich sogar in unserer Hauptstadt Ljubljana. Zudem hat uns die Beschäftigung mit Venedig deutlich gemacht, dass es radikale Alternativen braucht.

Aljosa Dekleva und ich prägten 2013 den Begriff «Nanotourismus» als eine partizipative, lokale und nachhaltige Alternative zum konventionellen Tourismus. Der Nanotourismus ist inspiriert von Modellen, die es seit Langem gibt, etwa dem Agriturismo. Hier treten Einheimische und Besucher miteinander in Kontakt und tauschen sich aus, um die Umwelt sowie die lokale Wirtschaft zu fördern, sich an der Lebensmittelproduktion zu beteiligen und soziale Beziehungen zu stärken. Wir sollten diese Modelle Nanotourismus nennen, damit sie zur Norm werden, so wie Buckminster Fuller einmal sagte: «Man verändert nie etwas, indem man die bestehende Realität bekämpft. Um etwas zu verändern, muss man ein neues Modell entwickeln, das das bestehende überflüssig macht.»

Um der Passivität und der Oberflächlichkeit des konventionellen Tourismus entgegenzuwirken, betrachten wir die Partizipation als wesentliches Merkmal des Nanotourismus: Eine Apfelernte oder eine Trockenmauerwerkstatt erfordern eine intensive Zusammenarbeit und den Austausch zwischen den Besuchern und der lokalen Gemeinschaft.

Neben der Partizipation geht es auch darum, den Transport zum und vom Zielort zu begrenzen. Alpenstädte wie Hallstatt in Österreich sind, gerade weil sie so leicht zu erreichen sind, mit Übertourismus konfrontiert. Um nicht von Touristen überrannt zu werden, könnten sie das Inselkonzept anwenden: Die Kapazität des Hafens bestimmt die Verkehrsdichte. Eine solche Strategie kann die Zahl der Besucher regulieren, die Umweltbelastung verringern und die Einzigartigkeit der Stadt bewahren.

So könnten die Alpen zu einem kuratierten Gebiet werden, ähnlich wie die Kunstinseln in Japan, wo die Besucher ihren Besuch Monate im Voraus buchen und den Transport zu und von den Inseln sorgfältig planen müssen. Die Regulierung der Besucherdichte ist entscheidend für ein unvergessliches Erlebnis.

Die Eintrittskarte für Venedig, die jüngst eingeführt wurde, erinnert an den Louvre, der 1922 nach mehr als einem Jahrhundert des freien Eintritts eine Eintrittskarte einführte.

Nanotouristen buchen nicht nur die Eintrittskarte für ein bestimmtes Zeitfenster im Voraus, sie begeistern sich auch für Aktivitäten vor Ort, unterstützen die lokale Kultur und die Natur, statt sie zu zerstören, und kurbeln die lokale Wirtschaft an.

Tina Gregorič ist Professorin für Architektur und Entwerfen an der TU Wien und führt mit Aljosa Dekleva das Architekturbüro dekleva gregorič architects in Ljubljana. Gemeinsam haben sie die Designforschung zu Nanotourismus initiiert, während Aljosa die AA Nanotourism Visiting School leitet. www.dekleva-gregoric.com nanotourism.org

3

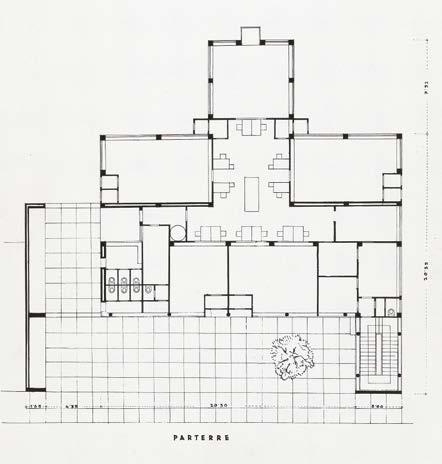

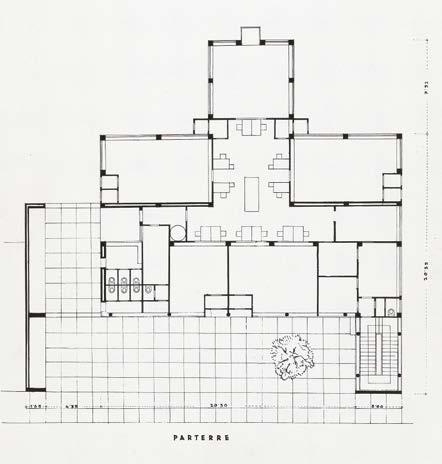

FLASHBACK – Das Arbeitsamt in Wien-Liesing gilt als Ikone der internationalen Moderne in Österreich. Es wurde 1930/31 von Architekt Ernst Anton Plischke errichtet und Ende der 1990er-Jahre von Hermann Czech wiederhergestellt. Auch die Fassade aus Faserzementplatten wurde im Zuge dessen erneuert und ist dennoch optisch vom Originalzustand nicht zu unterscheiden.

Mit der Wirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit rückte eine neue Bauaufgabe in den Fokus der sozialpolitisch engagierten modernen Architektur. Das Arbeitsamt in WienLiesing – der erste grössere Auftrag des damals 28 jährigen Architekten Ernst Anton Plischke – zählt neben dem von Walter Gropius geplanten Arbeitsamt in Dessau (1928/29) zu den funktional überzeugendsten Beispielen dieses Typs.

Die Forderung nach einem möglichst reibungslosen, nach Berufsgruppen und Geschlechtern getrennten Publikumsverkehr löste Plischke mit einem ausgeklügelten Grundrisskonzept, das Arbeitssuchenden die sonst üblichen stickigen, schlecht belichte

ten und überfüllten Wartesäle ersparte. Um eine zentrale, von oben belichtete Schalterhalle gruppierte er – in Abwandlung des kreisförmigen Konzepts von Gropius – einen Ring von fünf Warteräumen, die jeweils getrennt direkt von aussen betretbar waren. Der Kontakt zwischen (sitzenden) Beamten und (stehenden) Klienten war durch einen kleinen Niveauunterschied auf Augenhöhe gebracht und über Schalter mit Schiebefenstern geregelt.

Den solitären, zugleich in den Kontext eingebundenen Baukörper löste Plischke strassenseitig mit Fensterbändern auf, für die Fassade sah er graue Faserzementplatten vor – ein damals junges und preiswertes Material.

Fotografien der Strassenansicht machten das Gebäude auf Anhieb berühmt: Die Aufnahmen in SchwarzWeiss setzten das Glasprisma des vorspringenden Stiegenhauses in Szene, unterschlugen jedoch den subtilen Material und Farbzusammenklang zwischen den zarten, blauen Profilen der Einfachverglasung und dem Grauton des Faserzements. Dennoch erwiesen sie sich später für die Wiederherstellung des Originalzustands als hilfreich, denn die politischen Verwerfungen der Zeit setzten auch dem Gebäude stark zu. Die Transparenz des Stahlbeton Skelettbaus ging in der NS Zeit durch bewusst konterkarierende Umbauten verloren, weitere entstellende Massnahmen folgten in den Nach

PERFEKT ORGANISIERT

So sahen die Strassen- und die Hofseite des Arbeitsamts in Wien-Liesing in den 1930er-Jahren aus.

4 ARCH 2024

kriegsjahren. 1980 wurde der Betrieb als Arbeitsamt eingestellt, die Liegenschaft nach langem Leerstand von einer Wohnbaugesellschaft unter der Prämisse einer denkmalgerechten Erneuerung erworben. Der mit der Wiederherstellung beauftragte

Architekt Hermann Czech ging – wie schon sein Lehrer E. A. Plischke – rational und methodisch vor: Er entfernte alle späteren Zubauten und legte das statisch noch taugliche Betonskelett wieder frei. Die ehemaligen Warteräume im Erdgeschoss wandelte er in Büroräume um, im Obergeschoss fanden Wohnungen Platz. Zusätzliche Fenster und Terrassentüren sind in Format und Farbgebung deutlich vom Bestand unterschieden. Anhand der bauzeitlichen Fotografien präzisierte Czech seine Überlegungen zur Rekonstruktion der Sprossenprofile der Fensterbänder, die teilweise aus industriellen Produkten bestanden, die nicht mehr hergestellt wurden. Czech verwendete daher bewusst handelsübliche Industrieprodukte aus den 1990er Jahren, anstatt die originale Ausführung «skulptural» nachzubilden. Bei den Faserzementplatten der Strassenfassade stellte sich dieses Problem nicht. «Dieses Baumaterial ist heute – sogar in besserer Qualität – verfügbar», führte Czech aus. Während sich gartenseitig der hohle Klang einer Vollwärmeschutzdämmung nicht vermeiden liess, entspricht die strassenseitige Faserzementfassade den heutigen Normen wie auch der ursprünglichen Konzeption. Mittlerweile liegt auch die Wiederherstellung des Arbeitsamts Liesing und seine Umdeutung in ein Büro und Wohnhaus ein Vierteljahrhundert zurück. Die Spuren, die Wind und Wetter an der «zeitlosen» Faserzementfassade hinterlassen haben, beeinträchtigen das Erscheinungsbild nicht. Leider wird die gestaffelte Rückfront des Gebäudes, die früher frei sichtbar war, durch jüngere Wohnbauten massiv bedrängt. Doch ein zweckfreies Freihalten des Raums scheint nicht mehr in eine Zeit zu passen, in der verwertbarer Boden ein so kostbares Gut geworden ist.

Gabriele Kaiser

Damals wie heute ist das vorspringende Treppenhaus das charakteristische Element des Baus. Vor dem Haus entsteht durch den zurückversetzten Hauptkörper ein erweiterter öffentlicher Raum.

5

Wenn Dinge sich verändern dürfen

Einweihung des Meret OppenheimBrunnens, Bern, 1983

6 ARCH 2024 UNBEHANDELT

Es muss nicht immer alles wie neu aussehen. Das gilt heutzutage nicht nur für Mode und Möbel, auch Architektur darf sichtbar altern und sich verändern. Warum Patina aktuell ein Thema und zugleich ein schillernder, ambivalenter Begriff ist, erklärt Thomas Will, Architekt und emeritierter DenkmalpflegeProfessor an der TU Dresden, im Gespräch.

Die Frage «Ist das Kunst oder kann das weg?» haben sich 1983 sicherlich viele Stadtberner und -bernerinnen gestellt. Die Künstlerin Meret Oppenheim hatte mitten in der Altstadt einen neuen Brunnen gestaltet. Die Diskussionen um das heute als Oppenheim-Brunnen bekannte Kunstwerk waren hitzig. Roh und abweisend wirkte die massive zylindrische Säule mit dem arkadenartigen Abschluss und den spiralförmig angeordneten Blechen. Mit der Zeit setzten sich Pflanzen und Moose an der Oberfläche fest. Aufgrund des kalkhaltigen Wassers bildete sich Kalktuff in den Moospolstern. Die Erscheinung des Brunnens wandelte sich mit den Jahren stark und mit ihr die Meinung der Bevölkerung. Längst ist der Brunnen aus Bern nicht mehr wegzudenken und «fügt sich wie selbstverständlich ins Stadtbild ein», wie die Künstlerin es sich wünschte. Auch an anderen Orten werden die Zeichen der Zeit sichtbar: Holz vergraut, Moose und Flechten bilden sich auf Ziegel- oder Faserzementdächern sowie an Aussenmauern aus Beton.

Welches Bild haben Sie vor Augen, wenn wir über Patina sprechen?

Patina bezeichnet eine ästhetische Erscheinung, eine Altersspur an Bau- und Kunstwerken, die in uns ein Wohlgefallen auslöst. Gemeint ist ursprünglich der grünliche Belag von Oxidation auf Kupfer und Bronze. Das Wort Patina stammt aus dem Italienischen, wo es «Firnis» bedeutet, abgeleitet vom gleichlautenden lateinischen Wort für Pfanne, in der ein solcher Anstrich zunächst aufbewahrt wurde. Über den Antikenforscher Johann J. Winckelmann kam das Wort in seiner heutigen Bedeutung ins Deutsche. An der Patina sieht man, dass etwas schon älter, gewissermassen gereift ist. Mit derartigen Altersspuren verbinden wir heute bestimmte Gefühle, was in früheren Epochen nicht immer der Fall war. Unsere wertschätzende Verwendung des Wortes ist ein modernes Phänomen.

Ist Patina heute eher positiv besetzt, weil damit der Wunsch nach etwas Natürlichem verbunden ist? Kann man das so sagen?

Durchaus. Mit Patina bezeichnen wir ein ästhetisches Moment, eine Schicht, die einen Gegenstand auf naturähnliche Weise «schön» gealtert erscheinen lässt, daneben auch interessant, insofern Patina auch ein Zeichen von Geschichte ist. Allerdings müssen diese Altersspuren massvoll sein. Der Übergang zur Verwahrlosung, zur Zerstörung ist nicht weit entfernt. Gerade bei Bauwerken geht das leicht ineinander über. Wenn wir etwa in Italien Putzflächen sehen, die aufgeplatzt sind und verschiedene Flecken und Farbschichten aufweisen, dann kann man das auch als eine Art Patina empfinden. Bei einem einzelnen Haus würde man aber eher sagen, dass man das sanieren

Auch wenn diese Altersspuren überhaupt keinen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit des Objekts haben, finden sie nicht alle schön, und auch nicht alles wird im Laufe der Zeit schöner. Die interessante Frage ist also: Wann schätzen wir, dass etwas sichtbar altert und wann wollen wir das verhindern? Oliver Mack erklärt im Handbuch historische Authentizität, warum nicht alle Veränderungen gleichermassen Akzeptanz finden: «Der Begriff Patina beschreibt sichtbare Veränderungen, die durch den Gebrauch und das Alter eines Gegenstandes hervorgerufen werden und denen – im Gegensatz zum eher negativ besetzten Begriff des Verschleißes – gleichzeitig eine wechselnde, oft sogar bereichernde Bedeutung zugemessen wird.»

Um zu verstehen, warum Patina in der zeitgenössischen Architektur wieder ein Thema ist, worin die Begeisterung dafür liegt, sprechen wir mit Thomas Will, Architekt und emeritierter Professor für Denkmalpflege an der TU Dresden.

Text und Interview: Anne Isopp

Egal ob Bronze, Blech, Faserzement, Holz oder Beton: Alle Materialien bekommen eine schöne Patina.

Die Skulpturen stehen im Freiluftlager des Middelheim Museums in Antwerpen.

Den Standort der Scheune kennt nur der Fotokünstler Georg Aerni. Die Kapelle St. Benedikt von Peter Zumthor und die WotrubaKirche in Wien sind hingegen hinlänglich bekannt.

8 ARCH 2024 UNBEHANDELT

muss. Insofern ist Patina ein schillernder Begriff, der mit unseren Sehgewohnheiten und Empfindungen zu tun hat und sich gar nicht genau technisch beschreiben lässt.

Sie haben ja einen professionellen Blick auf das Thema. Wie beurteilen Sie als Denkmalpfleger, wenn ein Bau eine Patina aufweist?

Ich erwähnte vorhin, dass die Begeisterung für Patina ein modernes Phänomen ist. Aber nicht als ein genuin moderner Wert, sondern eher als eine Gegenströmung: eine Art von Kompensation für den Verlust vertrauter, also gealterter Oberflächen. In der Romantik, die

am Beginn der modernen Wahrnehmung steht, interessierte man sich auf neue Weise für Altersspuren, Fragmente, Ruinen. Man fand diese Erscheinungen des Sublimen (wie auch des Erhabenen) nicht direkt schön, aber reizvoll und interessant. Als mit der Industrialisierung neuartige Objekte und Oberflächen in grosser Menge entstanden, suchte man das Neue, Glatte und Perfekte – das Kernthema der Moderne –durch die «romantische» Vorliebe für gealterte Oberflächen und Formen zu kompensieren. Angesichts des empfundenen Vertrautheitsschwunds bekamen Altersspuren eine neue Bedeutung. Im Mittelalter war man eher froh, wenn etwas neu aussah – weil Neues eben nicht so schnell und in solchen Mengen entstand. In einem meiner Seminare machte ich mit den Studierenden eine Übung: Sie sollten morgens, wenn sie aus dem Haus gingen, schauen, wie viele Häuser sie sehen, die jünger sind als sie selbst. Das sind, je nach Wohnlage, gar nicht so wenige. Mit unserer enormen Bauproduktion sind wir, abgesehen von den denkmalgeschützen Altstädten, eher umgeben von jüngeren Bauten. In vormodernen Zeiten war das Gegenteil die Regel. So begann man ab dem 19 Jahrhundert, gealterte Bauwerke und Städte neu zu sehen und zu schätzen. Die Ruinenromantik ist der Extremfall, aber die sogenannten Antiquitäten gehören auch dazu, und eben die Denkmale insgesamt, weil sie von einer

9 UNBEHANDELT

Häuser mit Patina wie das Wohnhaus von André Studer, 1959 in Gockhausen erbaut (li.), oder das RicolaLagergebäude in Laufen von Herzog & de Meuron dienen Architekturschaffenden heute als Vorbild.

anderen Zeit künden. Dazu gehört auch das, was uns die Oberflächen zeigen – eine ästhetisch gefühlte Botschaft. Sie erzählt, dass etwas gealtert ist und sich dabei auch verwandelt hat. Insofern geht mit dem Bild des Alterns auch jenes von Natürlichkeit einher. Das Künstliche ist zuerst einmal neu und blitzblank, und moderne Materialien altern auch weniger natürlich. Auf Lebewesen bezieht man das Wort Patina nicht, aber auch da gibt es entsprechende Empfindungen: die Suche nach der ewigen Jugend, der Schönheitswahn als modernes Gegenstück zur Ehrfurcht vor dem Alter, die immer wieder in der Kunst aufscheint. Man denke an Dürers Bild seiner Mutter. Dass das Alter auch schön sein kann, ist heutzutage eher nicht en vogue – ausser eben bei jenen sanften, ästhetisch reizvollen und technisch meist harmlosen Altersspuren, die wir als Patina bezeichnen.

Wann ist denn so etwas erhaltenswert? Und wann nicht? Das ist ja die Frage, die Sie sich als Denkmalpfleger immer wieder stellen müssen.

Die Denkmalpflege hat diesbezüglich einen grossen Wandel vollzogen: von der perfekten, auf neu getrimmten Restaurierung nach Idealbildern hin zur Anerkennung der historischen Zeugniswerte nach Georg Dehio und des wahrnehmungspsychologisch begründeten «Alterswerts». Letzteres ist eine folgenreiche, radikal moderne Beobachtung des Wiener Kunsthistorikers und Generalkonservators Alois Riegl von Anfang des 20. Jahrhunderts. Seither sucht die Denkmalpflege Altersspuren nach Möglichkeit zu erhalten. Ihr Auftrag ist, ein Erbe zu bewahren, nicht ein neues herzustellen. Ungeliebt ist deshalb bei der Denkmalpflege der Satz, den sie selbst noch in den 1960er-

10 ARCH 2024

Jahren verwendet hat und der uns häufig in der Zeitung begegnet: «Das Rathaus erstrahlt in altem Glanz.» Es ist aber ein neuer Glanz, und das ist genau das Gegenteil von Patina. Ich würde das freilich nicht kategorisch ablehnen. Wir kennen es, dass ganze Stadtviertel einen traurigen Eindruck machen. Die wird man früher oder später instand setzen und auch ästhetisch auffrischen müssen, weil sie sonst schwer zu halten sind.

Insofern ist Patina ambivalent, und die Frage ist: Wo ist die Grenze? Wo muss ich etwas erneuern, und wo kann ich sagen, das sind doch schöne und wertvolle Altersspuren? Bei einer Säule in Pompeji, auf die Napoleon gekritzelt hat, kommt keiner auf die Idee, diese Spuren zu entfernen. Da weiss jeder, dass das ein wertvolles Zeugnis ist. Aber wenn es um jüngere Gebäude geht, empfindet man diese oft schon bald als heruntergekommen und verwahrlost, insbesondere gilt das für die oft schlichten Bauten der Nachkriegszeit. Dann zieht die Patina den Kürzeren, aber mitunter auch zu Recht. Eine Welt voller angestrengt erhaltener Alterserscheinungen wäre gekünstelt, museal. Aus diesem Grund wirken patinierte Oberflächen auch besonders dort attraktiv, wo wir sie als Touristinnen oder Kunstliebhaber sehen. Ein 300 Jahre altes, bemoostes Haus in den Schweizer Bergen ist beeindruckend, ein Erlebnis. Aber das eigene Haus soll eher nicht so gealtert aussehen. Das meine ich mit Ambivalenz.

Derzeit kann man in der Architektur schon die Tendenz beobachten, dass es Architekten und Architektinnen gibt, die gezielt Materialien auswählen, die eine Patina ansetzen. Sie wollen nicht mehr nur das Cleane, dass das Haus immer wie neu aussieht. Aber eine Fassade mit Patina gefällt auch nicht jedem. Das ist schon ambivalent, wie Sie sagen. Die neuere Hinwendung zu einem Erscheinungsbild, bei dem bewusst einkalkuliert ist, dass das Material altern und sich verändern darf, hängt auch mit der Nachhaltigkeitsdebatte zusammen. Es scheint mir eine ästhetisch-künstlerische Reaktion auf die Hypermodernität zu sein, auf eine Architektur, die aus der Fabrik kommt und keinerlei Altersspuren duldet. Das war im Übrigen bereits ein wichtiges Thema der Avantgarde vor mehr als hundert Jahren – und da spielte Wien eine grosse Rolle. Seit der Wende vom 19. zum 20 Jahrhundert findet man eine starke Ablehnung der als überaltert, verbraucht empfundenen historischen Formen und Stile. Gegen diese Ausdrucksformen der alten Ordnungen und Lebensweisen beschwor man geradezu euphorisch das Kommende, das Neue. Adolf Loos in Wien und später Le Corbusier in Paris waren besonders wortgewaltige und wirkmächtige Vertreter der Utopie des Neuen und Reinen. Die Menschen sollten keine Bilder an ihre Wand hängen, weil das nur belaste, schrieb Le Corbusier und empfahl die reine, weisse Wand als moderne Reinigung von falschen Erinnerungen. So finden wir an den Wurzeln der Moderne die Ablehnung von Altersspuren und Patina als eine ästhetische Reaktion auf den übersättigten Historismus und die alten Ordnungen, die man damit verband. Wenn wir nun auf unsere heutige Architekturproduktion schauen, dann sehen wir, jedenfalls bei den ambitionierten Arbeiten, ebenfalls Reaktionen auf solche äusseren Bedingungen – nur sind die eben ganz andere. Wir brauchen nicht immer noch mehr Neues, sondern einen sensiblen Umgang mit dem enorm grossen Bestand. In dieser Logik werden dann Altersspuren und vor allem die Alterungsfähigkeit und Akzeptanz von Alterserscheinungen ganz wichtig. Insofern ist Patina auch ein Thema der Nachhaltigkeit.

Thomas Will ist Architekt und emeritierter Professor der Denkmalpflege an der TU Dresden. Passend zum Thema ist auch sein Buch Die Kunst des Bewahrens

11 UNBEHANDELT

Im Wandel begriffen

Auf dem Areal des ehemaligen Felix-Platter-Spitals im Westen Basels ist ein neues, durchmischtes Wohnquartier entstanden. Direkt am Quartierplatz, vis-à-vis des alten Spitalbaus steht der sogenannte Kreativpavillon, ein Gewerbebau für Unternehmen aus der Kreativbranche. Mit seinem grauen Fassadenkleid und dank der Patina, die sich im Laufe der Zeit auf seiner Oberfläche bilden wird, fügt er sich gut in das Ensemble ein und vermittelt zwischen den neuen Wohnbauten und dem unter Denkmalschutz stehenden Spital.

Text: Anne Isopp, Bilder: Niklaus Spoerri, Boris Haberthür

12 ARCH 2024

UNBEHANDELT

Das Felix-Platter-Spital ist Basels zweitgrösstes Krankenhaus. Es liegt im Westen der Stadt, ist auf Altersmedizin spezialisiert und war lange Zeit in einem typischen Bau der 1960er-Jahre beheimatet, Besonders markant am von Fritz Rickenbacher und Walter Baumann entworfenen Hochhaus ist seine gegliederte Rasterfassade aus Betongittern. Während der Spital-Neubau auf einer benachbarten Parzelle errichtet wurde, begann man, das frei gewordene Areal neu zu entwickeln, und plante den Abriss des alten Spitals. Dank zahlreicher Proteste steht das Gebäude heute noch, mittlerweile ist es gar denkmalgeschützt. Die 36 000 Quadratmeter grosse Parzelle inklusive des alten Spitals erwarb die Baugenossenschaft Wohnen und Mehr im Baurecht und entwickelte das Areal zusammen mit anderen Baugenossenschaften. Müller Sigrist und Rapp Architekten bauten das alte Spital zu Wohnungen um. Das Gebäude ist heute die Grande Dame des neuen Quartiers. Dem alten und dem neuen Spital stellten Enzmann Fischer Partner in ihrem siegreichen Städtebauentwurf ein weiteres Schwergewicht gegenüber: einen lang ge-

streckten, achtgeschossigen Blockrand, eine für Basel gängige Typologie. Diese Blockrandbebauung wurde in einzelne Bausteine unterteilt und von mehreren Architekturbüros entwickelt, wobei alle einen einheitlichen Auftritt zu beachten hatten.

Das Haus LeNa haben die Architekten Maya Scheibler und Sylvain Villard mit Lukas Baumann entworfen. LeNa ist die Abkürzung für Lebenswerte Nachbarschaft. Hier wohnen rund 180 Personen, die an einem gemeinschaftlichen und nachhaltigen Lebensstil interessiert sind. Die Wohnungen sind kleiner als üblich und nur mit einer minimalen Küchenfläche ausgestattet. Dafür stehen allen Bewohnern im Erdgeschoss ein Lebensmitteldepot, eine Kantine und eine Gemeinschaftsküche zur Verfügung.

Die Fassade ist mit einer roten, gewellten Faserzementplatte bekleidet. Rot war eine Vorgabe von Enzmann Fischer. Die Architekten wählten Wellplatten aus Faserzement, da sie eine Tiefe in der Fassade erzeugen wollten und der Schattenwurf ihren Wunsch nach einem Relief unterstützte.

Scheibler & Villard und Baumann Lukas Architektur entwarfen auch zwei der drei

14 ARCH 2024

Das alte Spital thront wie eine Grande Dame über dem neuen Quartier am Westfeld in Basel.

pavillonartigen Gewerbebauten, die das autofreie ‹Forum› durch das Quartier säumen. Der mittlere Bau ist der Hauptsitz von Pro Senectute beider Basel, einer Organisation, die Dienstleistungen für Senioren anbietet und eng mit dem Spital zusammenarbeitet. Am Ende des Weges liegt der sogenannte Kreativpavillon. Er befindet sich direkt am Quartierplatz vis-à-vis des alten Spitals und nimmt eine Sonderstellung unter den Gewerbepavillons ein. Die Bauherrschaft wollte darin Gewerbeflächen mit moderaten Mietpreisen für Unternehmen und Start-ups aus der Kreativbranche bereitstellen. Die Architekten entwickelten eine Stahlbetonskelettstruktur, die viel Flexibilität in der Nutzung zulässt, und ein Innenleben, das den Mietern einen Selbstausbau ermöglicht. Eine grosszügige Begegnungszone durchzieht das Gebäude in der Mitte wie eine Lunge und fördert Synergien zwischen den Mietern, auch branchenübergreifend.

Die zentrale Erschliessung stellten die Architekten vor das Haus. An der rückwärtigen Längsseite steht eine Spindeltreppe aus feuerverzinktem Stahl, um die sich nun das kreative Leben dreht und die die graue Fassade wunderbar ergänzt. Nur der Lift befindet sich im Inneren des Gebäudes.

Für die Fassade suchten Architekten und Bauherrschaft ein Material, das zum kreativen Innenleben passt. Die Wahl fiel auf unbehandelte Faserzementplatten, die eine Patina erhalten werden. So fügt der Pavillon sich im Laufe der Zeit immer mehr in das Ensemble ein und bildet eine Brücke zwischen Alt und Neu.

Breite, umlaufende Fensterbänder gliedern die Fassade geschossweise. Lediglich zum Platz hin gibt sich der Bau geschlossen, das mittlere Geschoss hat hier keine Fenster, nur Wandflächen, die mit Faserzementplatten bekleidet sind.

Alle Fassadenplatten sind geneigt, im Bereich der Geschossdecken etwas mehr, über

dem Erdgeschoss ragen sie wie Vordächer heraus. Für die Montage der Platten wurden Schwerter aus verzinktem Stahl hergestellt, auf welche die Faserzementplatten dem jeweiligen Neigungswinkel entsprechend montiert wurden. Durch die unterschiedliche Neigung der Platten wird sich die Patina unterschiedlich schnell und stark entwickeln. Maya Scheibler sagt zu der Veränderung: «Das Material soll sich im Laufe der Zeit in den Ort einfügen und die Spuren der Zeit ablesbar machen.» Schon heute haben die Fassadenplatten kein einheitliches Grau. Jede Platte altert unterschiedlich. Damit bekommt das Gebäude genau jene Ausstrahlung, die Architekten und Bauherrschaft sich für den Kreativpavillon gewünscht haben.

15 UNBEHANDELT

Damit seine kreative Nutzung von aussen ablesbar wird, bekleideten die Architekten den Pavillon mit einer Fassade aus unbehandelten Faserzementplatten.

Im Innern findet sich eine einfache, flexibel nutzbare Gebäudestruktur, die die Mieter und Mieterinnen selbst ausbauen können.

17 UNBEHANDELT

Vertikalschnitt

1:20

Vertikalschnitt 1:20

1 Faserzementplatte 12 mm

2 Trennlage

3 Entwässerungsrinne, Aluminium roh

4 Hinterlüftung, T-Profil, Stahl feuerverzinkt

5 Fensterrinne, Aluminium roh

6 Grobspanplatte

7 Dampfbremse

8 Wärmedämmung, Mineralwolle

9 Gipsfaserplatte

10 Winddichtung

Kreativpavillon Westfeld

Standort: Im Westfeld 8 , Basel/CH

Bauherrschaft: Baugenossenschaft Wohnen und Mehr, Basel

Architektur: ARGE Baumann Scheibler Villard: Baumann

Lukas Architektur, Basel; Scheibler & Villard, Basel

Fertigstellung: 2022

Fassadenbau: Neba Therma AG, Zofingen/CH

Fassadenmaterial: Swisspearl Largo, Purio Classic Grey

18 ARCH 2024 UNBEHANDELT

12 mm roh feuerverzinkt 7 8 3 4 2 5 6 1 10 1 9 2 3 4 8

Westfeld

StädtebauModell des Siegerentwurfs von Enzmann Fischer Partner.

Die Bauten 1–3 sind von der ARGE Baumann Scheibler Villard geplant:

� Haus LeNa

2 + 3 Gewerbepavillons

4 altes Spital (von Müller Sigrist Architekten zu Wohnungen umgebaut)

5 Neubau FelixPlatterSpital (Wörner Traxler Richter mit Holzer Kobler Architekturen)

Erdgeschoss

19 UNBEHANDELT

B ä

1:400

1 2 3 4 5

1. Obergeschoss 2. Obergeschoss

«Wir wollen, dass das Gebäude sich verändern darf»

Für ARCH sprach Anne Isopp mit der Architektin Maya Scheibler von Scheibler & Villard.

Sie haben im Westfeld, dem neuen Quartier in Basel, einen Wohnbau und zwei Gewerbebauten entworfen. Was kam zuerst?

Wir haben mit dem Wohnbau für die Genossenschaft LeNa, Lebenswerte Nachbarschaft, begonnen. Die Pavillons kamen später als Direktauftrag dazu. Sie waren aber schon immer Bestandteil des Masterplans der Architekten Enzmann Fischer.

Der Wohnbau ist mit roten Wellplatten aus Faserzement bekleidet, der Kreativpavillon mit grauem Faserzement. Aus welchem Grund haben Sie unterschiedliche Materialien für die Fassaden ausgewählt?

Die rote Farbe für die Blockrandbebauung ist Teil einer grösseren städtebaulichen Idee und war eine Vorgabe von Enzmann Fischer. Wir haben dann verschiedene Faserzementplatten getestet und uns für die Wellplatte entschieden. Wir wollten für die Fassade ein Relief, eine tektonische Ausformulierung, und der Schattenwurf, der durch das Gewellte entsteht, unterstützt diese Idee.

Die beiden Pavillons hingegen sind sehr unterschiedlich. Bei dem einen war das Programm sehr klar. Er ist der Bürositz von Pro Senectute beider Basel, einer Organisation, die Dienstleistungen für Senioren anbietet. In dem anderen Pavillon bietet die Bauherrschaft Wohnen und Mehr Unternehmen oder Start-ups aus der Kreativwirtschaft Büroflächen günstig zum

Mieten an. Wir haben dafür eine flexibel nutzbare Gebäudestruktur entwickelt, die auch einen Selbstausbau ermöglicht. In der Mitte des Gebäudes gibt es eine Begegnungszone, damit Synergien branchenübergreifend entstehen können.

Der Kreativpavillon steht direkt am Quartierplatz. Er hat eine zentrale Position und ist auch in seiner Erscheinung ganz anders ausformuliert. Wie kam es dazu?

Wir haben für diesen Pavillon eine industrielle Ausstrahlung gesucht. Hier arbeiten Menschen aus der Kreativwirtschaft. Und dann gibt es da noch dieses starke Gegenüber, das ehemalige Felix-Platter-Spital mit seiner Betonfassade und seinen Gitterelementen. Mit unserer Gestaltung, der

Farbigkeit und dem Fassadenrhythmus wollten wir auch darauf reagieren. Es gibt Vorbilder, die uns stark geprägt haben. Das Schreinereigebäude der Voellmy AG und das Lagerhaus Ricola von Herzog & de Meuron haben genau den Ausdruck, den wir für diesen Pavillon gesucht haben.

Sie haben unbehandelte Faserzementplatten ausgewählt. Ein Material, das im Laufe der Zeit eine Patina bekommen wird. Warum?

Wir hätten auch Holz nehmen können. Das Holz wäre dann im Laufe der Zeit immer grauer geworden. Aber das unbehandelte Holz hätte nicht zu dem alten Spital, nicht in diese steinerne Welt gepasst. Faserzement kommt dem, was wir gesucht haben, viel näher.

20 ARCH 2024 UNBEHANDELT

Wie soll sich die Oberfläche und damit die Erscheinung des Pavillons mit der Zeit verändern? Was wünschen Sie sich?

Veränderungen kann man nicht planen. Das Material soll sich im Laufe der Zeit in den Ort einfügen und die Spuren der Zeit ablesbar machen. Wir wollen, dass das Gebäude sich verändern darf, ohne dass es kaputt geht. Es soll nicht schlechter werden, sondern einfach mit der Zeit gehen können. Wie wir Menschen auch.

Wenn man nun vor Ort steht, sieht man, wie selbstverständlich sich die Platten in die Umgebung einfügen. Welchen Eindruck haben Sie mitgenommen?

Maya Scheibler und Sylvain Villard haben 2012 ihr gemeinsames Architekturbüro gegründet. Zusammen unterrichten sie an der Fachhochschule Nordwestschweiz als Professoren den zweiten Jahreskurs mit Schwerpunkt Wohnungsbau. Die Bauten im Westfeld sind in Zusammenarbeit mit Lukas Baumann (re.) entstanden.

Die Veränderung braucht noch Zeit. Ich finde es schön, dass es sich langsam verändert. Ich glaube, wenn es schneller passieren würde, hätte man das Gefühl, dass es ein Fehler ist. Diese schleichende Veränderung ist genau das, was wir gesucht haben.

Inwiefern unterstützen solche Materialien Ihre Architektursprache?

Das Besondere am Pavillon war, dass es keine fix und fertige Bestellung gab, sondern dass wir gemeinsam mit der Bauherrschaft auf eine Vision hingearbeitet haben. Normalerweise kommt die Bauherrschaft mit einem Wunsch oder wir haben einen Wettbewerb mit einem klaren Programm gewonnen. Dass sich der Entwurf

Unten zwei Projekte von Scheibler & Villard: Umbau eines denkmalgeschützten Hauses in Basel und Neu und Umbau eines Taubblindenheims in Langnau am Albis.

Rechts zwei Projekte von Baumann Lukas Architektur: Sanierung Theater Basel und Renovation eines historischen Holzhauses in Andermatt.

hier im Dialog entwickeln konnte, war eine Herausforderung, aber auch sehr schön. Beim architektonischen Ausdruck gehen wir immer sehr spezifisch auf den Ort und die Nutzung ein. Von daher sind wir hier nicht anders vorgegangen als bei anderen Gebäuden.

21

UNBEHANDELT

Enzmann Fischer Partner

Stolz und pragmatisch

Enzmann Fischer Partner erweitern in Eschenbach einen Mehrzwecksaal aus den 1980er-Jahren um eine Dreifachsporthalle. Damit Alt und Neu sich im Laufe der Zeit angleichen, sind auch die neuen Fassaden mit unbehandelten Faserzementplatten bekleidet.

Text: Martin Tschanz, Fotos: Edon Miseri, Philip Heckhausen

25 UNBEHANDELT

Erweiterung Sportanlage Eschenbach Der Dorftreff Eschenbach ist eine spröde Schönheit. Der Mehrzwecksaal aus den 1980er-Jahren ist Teil einer Gruppe von öffentlichen Gebäuden, die den Eingang zum Dorf markieren. Zu ihnen gehören nebst dem Schulhaus und einem Pflegeheim auch eine Truppenunterkunft und ein Werkhof, der vor dem Saalbau an der Landstrasse steht. Überdies gibt es unter dem Saal einen Feuerwehrstützpunkt, sodass der angrenzende Park- und Festplatz mehrfach genutzt werden kann. Das ist eine pragmatische Lösung, aber auch eine stolze. Durch dieses Anheben kommt die Grösse des Dorftreffs weithin zur Geltung, entsprechend seiner Bedeutung als Ort der Gemeindeversammlungen und der wichtigen kulturellen Veranstaltungen. Der Neubau, der diese Anlage nun um eine Dreifachsporthalle ergänzt, nutzt ihre Eigenheiten. Er umarmt den Bestand so, dass Alt und Neu getrennt, aber auch gemeinsam genutzt werden können. Die neuen Hallen schliessen westlich an den Bestand an, wobei eine neue Raumschicht den bestehenden Saal und die Besuchergalerie der neuen Sporthallen verbindet.

Auch die Eingangshalle und das darüberliegende Foyer dienen beiden Teilen. Für das Dorfleben eröffnet dies neue Möglichkeiten, indem nun Grossanlässe wie die Fasnacht oder lokale Messen ein grosszügiges und differenziertes Raumangebot finden. Der alte Saal mit seinem hölzernen Kleid und der grossen Bühne ist eine traditionelle Festhalle, der neue Teil mit seiner Besuchergalerie eine Sportarena, aber auch ein Eventlokal für grosse Feste. Dass im Alltag der Schulsport und die Vereine alle Räume nutzen und in der bestehenden Grossküche nach wie vor das Militär kocht, wenn die entsprechende Unterkunft belegt ist, versteht sich von selbst.

Der neue Trakt greift das Thema der Dächer des Bestands auf und interpretiert es neu. Flach geneigte Holzelementdecken über kräftigen Betonträgern rhythmisieren die Halle und verleihen dem Bau einen ganz eigenen Ausdruck. Auch die Materialität der Fassaden knüpft an jene des Bestands an. Graue, unbehandelte Faserzementplatten und gestockter Beton werden durch Spenglerarbeiten und Lüftungspaneele aus rohem Aluminium

ergänzt und veredelt. So kontrastiert ein silbriges Schimmern das matte Grau der zementgebundenen Materialien, deren offenporige Oberflächen mit den Spuren des Alterns rechnen. Vor allem bei nasser Witterung lässt sich bereits heute erahnen, wie sich die neuen Teile an den Bestand angleichen werden. Dessen Kleid aus naturgrauen Faserzementschindeln hat besonders auf der Nordseite über die Jahre eine dunkle, lebendige Patina angesetzt, die gut zum ganz eigenen Charakter dieser ländlichen Umgebung passt.

Martin Tschanz

Standort: Rapperswilerstrasse 18 , Eschenbach /CH

Bauherrschaft: Gemeinde Eschenbach

Architektur: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich /CH

Fertigstellung: 2022

Fassadenbau: Hüppi Dachbau AG, Goldingen /CH

Fassadenmaterial: Ondapress-57, naturgrau

26 ARCH 2024 UNBEHANDELT

Die bestehende Anlage wird um eine Dreifachsporthalle erweitert. Diese umarmt den Bestand so, dass Alt und Neu getrennt, aber auch zusammen genutzt werden können.

Erdgeschoss 1:1000

1. Obergeschoss

27

Die viergeschossige Wohnüberbauung in Dübendorf besticht durch ihre mattgraue rostrote Farbgebung, die in schönem Kontrast zum Grün des Gartens steht.

Erdgeschoss 1:1000

28 ARCH 2024

Adrian Streich Architekten Wohnbebauung Alte Gfennstrasse

Dübendorf, heute eine Stadt mit mehr als 30 000 Einwohnerinnen und Einwohnern, liegt acht Kilometer östlich des Zürcher Stadtzentrums und profitiert seit Langem von der Nähe zur Metropole. Weil Dübendorf direkt an Zürich angrenzt und mit der S-Bahn binnen weniger Minuten zu erreichen ist, verzeichnet der Ort ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum. Nahe dem an der Stadtgrenze gelegenen Bahnhof Stettbach schiessen Hochhäuser in die Höhe, weswegen Dübendorf gerne auch einmal als «Dübai» tituliert wird. Der Verdichtungsdruck zeigt sich aber auch weiter östlich, wo der kleine Fluss Glatt durch das Gemeindegebiet fliesst. An seinem Ufer stehen noch relativ kleine Baukörper, während entlang der etwas oberhalb verlaufenden Alten Gfennstrasse grossmassstäblichere Volumina von der zunehmenden Binnenverdichtung zeugen. Jüngstes Beispiel hierfür ist das Bauprojekt, das der Zürcher Architekt Adrian Streich zwischen 2017 und 2022 für die Pensionskasse der Swiss Re realisiert hat. Parallel zur von der Alten Gfennstrasse abzweigenden Claridenstrasse entstand eine kompakte Bebauung, die sich als viergeschossige Zeile mit Attikaaufbau zu erkennen gibt und sich in drei Häuser gliedert. Weil die Strasse leicht Richtung Süden

abfällt, zeigen sich die Bauten zueinander abgetreppt. Durch die Orientierung zur Strasse und eine Tiefgarage im zweiten Untergeschoss gelang es, den Rest des Grundstücks von Bebauung und Unterkellerung freizuhalten, sodass im Garten auch tiefwurzlige Bäume wachsen können. Die baugleichen Häuser wurden in den Regelgeschossen als Vierbünder organisiert. Die seitlichen Wohnungen sind durch das Volumen hindurchgesteckt, die mittleren sind zum Garten hin orientiert, wo Ausstülpungen die Rückfront plastisch gliedern. Mit Terrassen statt Balkonen sind die je zwei Wohnungen des Attikageschosses versehen.

Geschosshohe, relativ schmale und fusssortierte, also mit der Rückseite nach aussen montierte, sowie von der Oberfläche her raue Faserzementplatten prägen die Fassaden an allen Seiten und in allen Geschossen. Der graue Farbton wurde als neutraler Kontrast zum Rostrot der Metallbänder und der Geländer sowie zum Grün des künftig bewachsenen Gartens gewählt. Auf der rauen Oberfläche wird sich mit der Zeit eine Patina bilden. Im Vorfeld der Entscheidung für die Materialwahl besuchte das Architekturbüro Faserzementbauten von Max Graf (Schulhaus Pestalozzidorf Trogen), Eduard Neuenschwander sowie Haefeli Moser Steiger. Wie gut das Material an diesen Bauten der späten 1950er-Jahre gealtert ist, habe ihn überzeugt und hier zum Einsatz von rohen, unbehandelten Faserzementplatten geführt, erklärt Adrian Streich.

Hubertus Adam

Standort: Alte Gfennstrasse, Claridenstrasse 30 –34, Dübendorf /CH

Bauherrschaft: Pensionskasse Swiss Re, Zürich Architektur: Adrian Streich Architekten AG, Zürich

Landschaftsarchitektur: Schmid Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich

Fertigstellung: 2022

Fassadenbau: Spleiss AG, Küsnacht /CH

Fassadenmaterial: Swisspearl Largo, naturgrau, Rückseite nach vorne, mit Spezialfreigabe

29 UNBEHANDELT

Esposito + Javet architectes associés

Vermittelnder Fremdling

Der Neubau zur Erweiterung des Schulcampus Béthusy in Lausanne wirkt fremd und doch vertraut. Hinter der mineralischen Fassade verbirgt sich eine Holzkonstruktion mit hellen, behaglichen Lernräumen.

Text: Marion Elmer, Bilder: Anne-Laure Lechat, Esposito + Javet architectes associés

30 ARCH 2024 UNBEHANDELT

Erdgeschoss 1:500

32 ARCH 2024 UNBEHANDELT

2. Obergeschoss

Mit seiner WellplattenFassade hebt sich der Erweiterungsbau von den bestehenden Stein und Betonbauten auf dem Schulcampus ab.

Erweiterung Schulcampus Béthusy Über einen Steg zwischen mächtigen Föhren gelangen Kinder und Jugendliche in ihre Klassenzimmer im neuen Holzelementbau. Er erweitert den weitläufigen Campus der Schule Béthusy im Norden von Lausanne. Für das fünfgeschossige Gebäude wurde zu 80 Prozent Schweizer Holz verwendet. Dieses Innenleben wird von aussen aber kaum sichtbar. Mit einer Fassade aus Faserzement-Wellplatten wollten Esposito + Javet dem mineralischen Charakter und dem Relief der bestehenden Stein- und Betonbauten nachspüren. Damit wirkt der Bau auf dem Schulcampus fremd und doch vertraut. Um die Beschaffenheit des Materials besser sichtbar zu machen und eine natürliche Alterung zuzulassen, liessen die Architekten die Faserzementplatten unbehandelt anbringen: Einige Platten sind nun etwas heller, andere dunkler. Bronzefarbene Metallgitter vor den Lüftungsfenstern und Jalousien verleihen der Fassade einen Hauch von Noblesse. Der Neubau sucht aber nicht nur die Nähe zum Alten, sondern vermittelt auch zwischen den unterschiedlichen Ebenen der Anlage. Über eine Aussentreppe, die neben dem Steg beginnt, oder via innere Erschliessung gelangen Schülerinnen und Schüler zum tiefer gelegenen Pausenhof, den hochgewachsene Linden beschatten, und zum danebenliegenden Sportplatz. Im Innern des Holzbaus herrscht eine leichte, luftige Atmosphäre. Dank eines windmühlenartigen Grundrisses entsteht im Gang vor jedem der 16 Klassenzimmer ein lichtdurchfluteter, behaglicher Vorraum, in dem die Spinde diskret in die Wände eingelassen sind. Hinter der hellen

Holzverkleidung versteckt sich die eigentliche Konstruktion: 20 Zentimeter dicke, massive Brettschichtwände tragen, zusammen mit dem zentralen Betonkern, die vorgefertigten Holz-Beton-Verbunddecken. Innere Erschliessung und Sanitärräume befinden sich im Betonkern.

In die Klassenzimmer fällt von zwei, manchmal auch von drei Seiten natürliches Licht. Frische Luft garantiert der Lüftungsflügel im Fenster, der mit einem fixen, perforierten Gitter gesichert ist. Im vierten Geschoss dient zudem eine Terrasse als Aussenschulraum für Forschungsprojekte. Von da weitet sich der Blick über den Campus und den Genfersee.

Wie sich die Schülerinnen und Schüler in Gängen und auf Treppen durchs neue Schulhaus bewegen, widerhallt in der fluoreszierenden Wortkunst von Elise Gagnebin- de Bons. Sie füllen und «inspirieren» die Räume wie Sauerstoff die Lungen, wenn sie hereinkommen – «INSPIRE», «EXPIRE» – und entleeren sie – «MON AIR», «TON AIR» –, wenn sie in der Pause oder am Ende des Tages das Haus verlassen.

Marion Elmer

Standort: Avenue de Béthusy 7, Lausanne /CH Bauherrschaft: Stadt Lausanne

Architektur: Esposito + Javet architectes associés, Lausanne

Fertigstellung: 2021 (Wettbewerb 2018 ) Fassadenbau: Atelier Volet SA , St-Légier /CH Fassadenmaterial: Ondapress-36 , naturgrau; Swisspearl Largo, naturgrau, mit Spezialfreigabe

33 UNBEHANDELT

Obergeschoss

Erdgeschoss 1:400

Die Schönheit eines gewachsenen Ortes ist fragil. Gekonnt setzt Bernardo Bader ein neues Holzhaus mit Satteldach aus schwarzen Faserzementschindeln an die Stelle des Bestands: Heute wirkt es, als hätte es immer schon da gestanden.

34 ARCH 2024 UNBEHANDELT

bernardo bader architekten

Einfamilienhaus Bizau

Träge schlängelt sich der Bizauerbach durch das Unterdorf in Bizau, lose begleitet die Hauptstrasse seinen Lauf. Flussbettbedingt ist sie im Norden kaum bebaut, im Süden fädeln sich die Häuser entlang der Strasse zum Unterdorf auf. Sie halten sich an tradierte Materialien und den Massstab des Dorfes. Bäuerliche Gebrauchsarchitektur, einfache Häuser, Stadel und Schuppen aus Holz, fast alle mit Satteldach, von Wind und Wetter gezeichnet, einander angeglichen. Dahinter breiten sich die Felder aus und bilden die Häuser an Stichstrassen kleine Gruppen. Viele alte Landwirtschaftsbauten werden nicht mehr gebraucht, auch das Gehöft neben der Tischlerei an der Hauptstrasse stand schon jahrzehntelang leer. Es war typisch für den Bregenzerwald: ein rechteckiger Grundriss, im Osten das Haus, im Westen der Stall, dazwischen ein offener Durchgang, der hier auch als «Schopf» bezeichnet wird, darüber ein gemeinsames Satteldach. Es hatte dem Vater der Bauherrin gehört. Sie wollte es umbauen, es war aber nicht zu retten.

Daraufhin plante Bernardo Bader an derselben Stelle einen Neubau mit dem gleichen Fussabdruck, den er gekonnt integrierte, so als wäre er schon immer da gewesen. Der Architekt übernahm den Aufbau des Bestands und interpretierte ihn neu. Wo früher Stall war, ist heute Garage, was früher Schopf war, ist heute ein gedeckter Freiraum mit viel Bezug zu Haus und Landschaft. Der Holzelementbau ist mit einem Schirm aus sägerauen, vertikalen Fichtenlatten verkleidet, die mit der Zeit vergrauen. Das Dach hat einen leichten Überstand, der das Holz schützt, seine grauen Faserzementschindeln altern gut und harmonieren mit den anderen Häusern und ihren grau geschindelten Dächern. So kann das Haus förmlich in das Unterdorf einwachsen. Von der Strasse her könnte man hinter der durchgehend geschlossenen Fassade auch einen Stadel vermuten. Auf einer schlichten Messingschiene läuft das Scheunentor, mit dem sich der Schopf öffnen und schliessen lässt. Wieder und noch immer bildet er die direkte Verbindung zum

Feld, heute ein sonniger Garten mit Blick auf die Kanisfluh. Er ist zu einem Ort des Ankommens, Lagerns, Verweilens, Durchschreitens geworden. Mit dem Scheunentor lässt er sich nuanciert vom privaten, geschützten Freiraum bis zu einem halböffentlichen Durchgang ausweiten.

Das Wohnen im Erdgeschoss ist auf ein Quadrat von rund neun mal neun Meter komprimiert. Dadurch entsteht südseitig die gedeckte Terrasse zum Garten, die den Schopf winkelförmig erweitert. Eine neue Qualität. Auf der Südseite zeigt sich das Satteldach zeitgemäss: In der oberen Schlafebene sind zwei Balkone eingeschnitten. Davon ist an der Hauptstrasse nichts zu ahnen.

Standort: Unterdorf, Bizau /AT

Bauherrschaft: privat

Architektur: bernardo bader architekten, Bregenz/AT

Fertigstellung: 2018

Fassadenbau: Peter Dachdecker, Schwarzenberg/AT

Dachmaterial: Dachplatte Doppeldeckung Quadrat 40 × 40 in Schwarz

35

UNBEHANDELT

Isabella Marboe

«Es

ist eine Frage der Haltung, ob ein Haus sich mit der Zeit verändern darf»

Im St. Galler Rheintal haben EMI Architekt*innen aus Zürich vor knapp 20 Jahren ein Haus für einen Gärtner gebaut. Es ist ein eingeschossiges Haus mit einem flachen Satteldach und einer Fassade aus unbehandelten Faserzementplatten. Der Bauherrschaft gefiel der Gedanken, dass die Fassade natürlich altern und eine Patina bekommen soll.

Im Gespräch erzählt Ron Edelaar von EMI Architekt*innen, warum das Gebäude viele Fragestellungen vorweggenommen hat, die für ihn auch heute noch relevant sind, und warum sie sich damals für unbeschichtete Faserzementplatten entschieden haben.

Ist das Gärtnerhaus das Erstlingswerk Ihres Büros? Ja, das war unser erstes Haus. Wenn man als junger Architekt oder junge Architektin das erste Mal ein Haus bauen darf, ist das etwas aussergewöhnlich Aufregendes. Man kann jedoch nicht alle Ambitionen und Träume im ersten Haus ausleben. Dennoch glaube ich, dass sich bei diesem Haus schon vieles verdichtete, was uns noch immer beschäftigt, wenn auch intuitiv. Die Bauherrschaft war ein Gärtner und seine Lebenspartnerin. Ihr Wunsch war, die junge Gärtnerei und eine Familienwohnung auf einem kleinen Grundstück unterzubringen. Neben dem Bauland steht das Haus des Grossvaters, ein stattliches Wohnhaus mit einer Schindelverkleidung und einem mächtigen Satteldach. Uns war früh klar, dass sich der Neubau dem Bestand unterordnen und niedriger

sein muss. Weil seine Nutzung hybrid ist, also Gärtnerei und Wohnhaus zugleich, war uns auch klar, dass es verschiedenartige Raumkonstellationen ermöglichen sollte. Der Neubau musste natürlich auch von einem Garten umgeben, vielleicht sogar Teil des Gartens sein. Damit beides in Verbindung treten kann, war eine alterungsfähige Fassadenbekleidung naheliegend. Verbunden mit dem äusserst knappen Budget haben sich dann unbehandelte Faserzementplatten geeignet. Das war damals eine Unterdachplatte.

Welche Themen stecken in dem Haus und welche beschäftigen Sie auch heute noch?

Das grosse Thema, das uns derzeit alle beschäftigt, ist die sogenannte Nachhaltigkeit. Dabei geht es nicht nur um Ökologie, sondern auch um ökonomische und soziale Fragen. 2006, als wir das Haus geplant haben, war das noch kein Thema. Wir haben aber festgestellt, dass Ökonomie und Ökologie sehr nah beieinanderliegen können. Der Kostendruck war hoch. Wir haben das als Chance gesehen, mit wenig Geld und einem grossen Vertrauen der Bauherrschaft neue Wege zu gehen.

Ron Edelaar gründete 2004 gemeinsam mit Elli Mosayebi und Christian Inderbitzin EMI Architekt*innen.

Ein Aspekt beim Geldsparen ist das Minimieren von Material. Weniger Material heisst weniger Investitionskosten. Es gibt kein Untergeschoss, und es ist ein Haus, das umnutzbar und veränderbar ist. Viele Bauteile sind geschraubt oder gesteckt. Teile können einfach demontiert und ausgewechselt werden.

Warum ist das Haus teilweise mit Faserzement und teilweise mit Sperrholzplatten bekleidet?

Ein Teil der Gärtnerei ist unbeheizt und ungedämmt. Der ungedämmte Bereich ist aussen mit Holz bekleidet. Die hinterlüftete Fassade des bewohnten Hausteils besteht aus Faserzement.

36 ARCH 2024 UNBEHANDELT

Wie hat sich die Fassade verändert?

Wurde schon was ausgetauscht?

Ich war vor vier oder fünf Jahren das letzte Mal dort. Die Faserzementplatten waren damals schon etwas heller geworden und patiniert. Die Fassade aus Sperrholz erfüllt ihren Zweck immer noch, auch wenn die Plattenkanten – wie erwartet –aufgequollen sind. Es ist zum Schluss auch eine Haltungsfrage, eine Wohlstandsfrage, wann etwas ausgetauscht wird. Wenn man der Meinung ist, die Dinge müssen die ganze Zeit wie neu aussehen, dann muss man dafür Geld investieren. Das ist letztlich auch nicht besonders ökologisch.

Die Frage, ob das Haus in 20 Jahren noch wie neu aussehen muss oder ob es altern darf, betrifft ja auch die Fassade aus Faserzementplatten. Sie haben sich hier für unbeschichtete Platten entschieden, die eine Patina bekommen.

Das war eine bewusste Entscheidung. Diese Vorschläge kommen meist von uns Architekten oder Architektinnen, und wir müssen auch die Bauherrschaft auf die Konsequenzen hinweisen. Ich bin mir sicher, dass die Faserzementfassade noch 50 Jahre da sein wird. Vorausgesetzt, die Eigentumsverhältnisse und damit die Haltung der Eigentümer gegenüber dem Haus verändern sich nicht.

Welche Rolle spielt der Alterungsprozess für Sie?

Es kommt darauf an, wie das Haus gedacht ist. Dieses Haus darf die Zeit sichtbar machen, darf sich verändern durch äussere Einflüsse wie die Witterung und den Gebrauch. Aber es darf auch von der Eigentümerschaft immer wieder verändert werden. Ein Haus ist, sobald es gebaut wird, den Naturgewalten und den Nutzungsgewalten ausgesetzt. Es nutzt sich ab. Und da muss man sich entscheiden, ob man das eine schöne Vorstellung findet oder nicht.

Interview: Anne Isopp

Das Haus für einen Gärtner steht in Hinterforst im St. Galler Rheintal (Baujahr 2007). Die Fassade aus Sperrholzplatten und Unterdachplatten aus Faserzement ist gut gealtert, wie die aktuelle Aufnahme zeigt.

37

UNBEHANDELT

KNOW-HOW – Swisspearl bietet nicht nur Faserzementplatten, sondern auch Photovoltaik-Anlagen an. Um diese mit der derzeit höchsten Leistungsfähigkeit pro Fläche anbieten zu können, wird das gesamte Solarsortiment auf eine der modernsten Zelltechnologien umgestellt. In Zukunft soll es die Solarpaneele auch farbig geben.

Das Ziel ist klar: Die Solarpaneele sollen eine möglichst hohe Leistungsfähigkeit haben und gleichzeitig einen hohen gestalterischen Anspruch erfüllen. Deshalb arbeitet man bei Swisspearl an zwei Neuerungen: an farbigen Solarpaneelen und an der Integra tion der neuen Solartechnologie.

Schon seit mehr als zehn Jahren bietet die Firma Solarpaneele an. Zu Beginn waren es lediglich auf dem Dach aufgeständerte Photovoltaik Elemente, sogenannte Aufdach Module. Diese Bauart macht heute noch immer etwa 95 Prozent des gesamten Solarmarktes aus. Swisspearl hingegen bietet heute nur noch Solarpaneele an, die bündig in die Dach und Fassadenbekleidungen integriert werden können, sogenannte integrierte Paneele.

Von nun an stattet Swisspearl alle Solarpaneele mit einer der modernsten Zelltechnologien aus, der TOPCon Technologie. Das Akronym TOPCon steht für Tunnel Oxide Passivated Contact. Diese hocheffizienten Silizium Solarzellen werden bereits heute für

Aufdach Module verwendet, aber noch nicht für integrierte Module, weil es eine sehr empfindliche Technologie ist. «TOPCon Zellen reagieren sehr empfindlich auf Wasserdampf», erklärt Ammar Naji, Produktmanager für den Solarbereich bei Swisspearl. «Dabei kann es zur Delamination kommen. Deshalb muss man die Zellen gut einkapseln. Bei uns passiert das in sehr stabilen Glas Glas Standardmodulen.» Im Vergleich zur bisher verwendeten Technologie, der PERC Technologie, erhöht sich mit der TOPConTechnologie der Wirkungsgrad von 18,5 auf 20,15 Prozent. Die Solarzellen liegen nun geschützt zwischen zwei 3,2 Millimeter starken Glasplatten. Derzeit sind die Gläser noch als Standardsolargläser oder satiniert erhältlich. In Zukunft aber will man diese Solarpaneele auch farbig anbieten. Diese Entwicklung befindet sich noch in der Pilotphase, doch schon heute kann man sich auf dem Werksgelände von Swisspearl in Niederurnen anschauen, welchen Mehrwert Farbe für die Gestaltung hat.

Die Solarpaneele können entweder mit farbidentischen Faserzementplatten (am Dachrand) oder mit Blindmodulen (z. B. unter den Fensterbänken) ergänzt werden.

SOLARFASSADE MIT

38 ARCH 2024

GESTALTERISCHER FREIHEIT

Im Herbst 2023 wurde dort eine neue, 8000 Quadratmeter grosse Werkhalle eröffnet, deren Dach und Teile der Fassade mit Photovoltaik Modulen belegt sind. Ein Augenmerk sollte man hier vor allem auf die Längsseite mit dem Doppelgiebel legen. Ergibt die mattgrüne Fassadenbekleidung aus der Ferne ein homogenes Fassadenbild, so erkennt man erst aus der Nähe die feine Rasterung der Solarzellen hinter den grün gefärbten Glasplatten. Ergänzt wurden die Solarmodule an den Rändern teils mit gleichfarbigen Faserzementplatten und teils mit Blindmodulen. Am Ende der Pilotphase soll es diese farbigen Solarmodule nicht nur in Grün, sondern auch in anderen Standardfarben geben.

Anne Isopp

39

DESIGN – Der Zürcher Industriedesigner Sébastien El Idrissi hat ein stapelbares Hochbeet entworfen. Die Bodenform und die Aufsteckrahmen sind aus unbeschichtetem Faserzement. Das Material verändert – wie die Pflanzen – mit dem Wetter und der Zeit sein Aussehen und passt somit gut in das urbane Umfeld.

EIN STAPEL ERDE

40 ARCH 2024

Per Definition ist ein Hochbeet ein erhöht angelegtes Beet. Die einen bauen sich ein Hochbeet, um sich nicht mehr bücken zu müssen, die anderen, weil sie darin die einzige Möglichkeit sehen, im urbanen Raum einen kleinen Garten anzulegen. «Es gibt ein grosses Bedürfnis, in der Stadt Dinge anzupflanzen», sagt der Industriedesigner Sébastien El Idrissi. Damit die Pflanzen gedeihen, brauchen sie ein grosszügiges Erdvolumen. Die Hochbeete, denen El Idrissi in der Stadt begegnete, waren meist mit Holzplatten gerahmte oder feuerverzinkte Kisten. Sie dienen alle ihrem Zweck. El Idrissi, der bei all seinen Arbeiten Wert auf schlüssige Konzepte, langlebige Gestaltung und Effizienz legt, wollte für Swisspearl ein Hochbeet entwerfen, das schöner und langlebiger ist sowie zu einem integralen Bestandteil der urbanen Architektur werden kann. Er entwarf das stapelbare Bausystem Stack («to stack», englisch für «stapeln»), das aus einer rechteckigen oder quadratischen Bodenform mit Ablauf und unterschiedlich grossen Aufsätzen besteht. Diese Rahmen können aufeinandergestapelt werden. Alle Elemente sind 30 Zentimeter hoch, 76 Zentimeter breit und unterschiedlich lang. Die Stapelbarkeit unterschiedlich grosser Rahmen ermöglicht es auf einfache Weise, verschieden hohe Pflanzen miteinander zu kombinieren, und lässt viele gestalterische Variationen zu. Das Hochbeet kann direkt auf dem Boden, auf einem Sockel oder auf Rollen stehen. Vor dem Zürcher Atelier des Industriedesigners steht ein Prototyp. «Ich finde es schön zu sehen, wie der Faserzement sich mit dem Wetter verändert», sagt Sébastien El Idrissi. «Wenn es ein paar Tage geregnet hat, ist der

Topf ganz dunkel. Und weil der Topf so tief ist, sieht man auch, wie die Erde und der Rahmen von oben nach unten langsam abtrocknen. Mit der Zeit wird noch Patina hinzukommen, sodass sich das Hochbeet immer besser in das städtische Umfeld einfügt.»

In der Handformerei von Swisspearl wurde das Hochbeet bereits in kleiner Stückzahl gefertigt. Noch sind dies Prototypen, und doch wurde das Produkt bereits mit dem Good Design Award prämiert sowie für zwei weitere Designpreise nominiert. Anne Isopp

Sébastien El Idrissi Studio: www.seis.studio

Mit diesem stapelbaren Bausystem aus rechteckigen und quadratischen Formen kann jeder und jede sein Hochbeet individuell gestalten.

41

AM START – Vidic Grohar Arhitekti ist ein junges Architekturbüro aus Slowenien, das sich vor allem mit dem Umbau ehemaliger Industriegebäude befasst, einer Bauaufgabe, die in Slowenien erst im letzten Jahrzehnt an Bedeutung gewonnen hat. Anja Vidic und Jure Grohar sind davon überzeugt, dass gute Architektur auch mit geringen Mitteln entstehen kann.

In Ihrem Portfolio finden sich zahlreiche Sanierungen und Adaptionen von Industriegebäuden. Wie kam es dazu? Dies geschah durch Zufall. Unser erstes Projekt war ein Restaurant, das ein Kunde in einer Halle im ehemaligen Industriegebiet Litostroj einrichten wollte. Obwohl das Gebiet zu dieser Zeit verwahrlost und ohne öffentliche Nutzung war – weshalb viele diese Entscheidung, dort ein Lokal zu eröffnen, infrage stellten –, war das Lokal erfolgreich. Es wurde zu einem Katalysator für die weitere Entwicklung des Industriegebiets. Nach und nach zogen weitere Nutzer ein, die Räumlichkeiten benötigten, sodass neue Projektaufträge folgten.

Welche Aspekte des industriellen Erbes würden Sie besonders hervorheben? Architekten können die Umgestaltung von Industriegebäuden auf eine zwanglose, radikale Art und Weise angehen, da es sich in der Regel nicht um streng geschützte Gebäude handelt. Industriehallen sind konstruktiv und gestalterisch anspruchslos, haben aber einen besonderen Charakter und zahlreiche räumliche Qualitäten. Die Grösse und die Universalität des Raums lassen unkonventionelle architektonische Lösungen zu sowie eine programmatische Flexibilität.

Welches sind die grössten Herausforderungen bei der Sanierung solcher Industriegebäude: sowohl architektonisch als auch technisch?

Die Grosszügigkeit des Raums ist eine tolle Eigenschaft, aber auch herausfordernd. Aus den grossen Dimensionen der Industriehallen ergeben sich hohe Kosten.

Um den Energieverbrauch zu optimieren, richten wir oft unterschiedlich beheizte Zonen ein. Die Wiederholung gleicher Elemente spart ebenfalls Kosten. Bei einer solch grossen Fläche müssen nur einige der sichtbaren Elemente einzigartig gestaltet werden, während wir für die anderen nach standardisierten Lösungen suchen. Dies verleiht dem Raum einen eigenen Charakter und ermöglicht es gleichzeitig, das Projekt im Budgetrahmen zu realisieren.

Welche Rolle spielt die Umnutzung des industriellen Erbes für eine nachhaltige Stadtentwicklung?

Industriegebäude befinden sich zumeist in der Nähe urbaner Zentren und stellen ein Gebiet der Stadterweiterung und Stadtverdichtung dar. Deshalb ist das Nachdenken darüber, wie industrielle Zonen wiederbelebt und programmatisch wie auch infrastrukturell in das Stadtgefüge integriert werden können, äusserst relevant. In Ljubljana wäre eine Änderung des Raumordnungsplans erforderlich: Der derzeitige Plan sieht keine Wohnungsbauprogramme in Industriegebieten vor, wie es im Ausland bereits gängige Praxis ist.

Eines Ihrer Projekte ist die Halle L56 im Industriegebiet Litostroj in Ljubljana. Wie sehen das Konzept und die Materialwahl aus?

Das Projekt wurde während der Covid-19Epidemie ausgeführt. Da es schwierig war, die Details zu koordinieren und die Ausführung zu überwachen, haben wir die Renovierung auf eine sehr rationale und einfache Weise geplant. Als Hauptbaustoff haben wir gewöhnliche Hohlblocksteine verwendet, die im Gegensatz zu Beton spätere Korrekturen und ein schnelles Arbeiten ermöglichen. Zum Schluss haben wir die Hohlblocksteine mit einer dünnen Schicht Silberfarbe gestrichen, um dem ansonsten rohen Interieur

eine gewisse Feinheit oder Raffinesse zu verleihen. Entscheidend für die Konzeption der Halle 56 war auch die programmatische Flexibilität. In ein paar Monaten wird das Slowenische Nationaltheater diese Halle als Ausweichquartier nutzen, während das Schauspielhaus im Zentrum von Ljubljana saniert wird. Dafür mussten wir Theatersäle, Büros, Foyer und ähnliches gestalten. Daraus ergaben sich temporäre wie auch bleibende Interventionen.

Zu welcher Erkenntnis sind Sie durch Ihre Arbeit an Industriegebäuden gekommen?

Gute Architektur kann auch mit minimalen Mitteln beziehungsweise unabhängig von den Mitteln erschaffen werden. Oft sind es gerade strenge Auflagen, welche die kreativsten Lösungen hervorbringen.

Das Interview führte Eva Gusel, Designerin und Architekturkritikerin in Ljubljana.

www.vidicgrohar.com

Für die neuen Einbauten

42 ARCH 2024

in der Mehrzweckhalle L56 verwendeten Vidic Grohar Hohlblocksteine, die mit einer silbernen Farbe veredelt wurden.

VIDIC GROHAR ARHITEKTI

Anja Vidic und Jure Grohar gründeten 2017 ihr Architekturbüro in Ljubljana. Gemeinsam lehren sie dort auch an der Fakultät für Architektur. Im Zuge ihrer pädagogischen Arbeit haben sie eine eigene Herangehensweise an den Architekturentwurf entwickelt. Indem sie sich kritisch mit modernen gesellschaftlichen Phänomenen auseinandersetzen, beziehen sie diese in das Architekturprojekt ein.

Liebe Leserinnen und Leser

Die ARCH ist für uns mehr als nur ein Fachmagazin für das Bauen mit Faserzement. In ihr spiegeln sich unser Interesse und die grosse Begeisterung für qualitätvolle Architektur wider.

Über die vielen Jahrzehnte, die wir diese Werkzeitschrift herausgeben, haben sich nicht nur ihre Gestalt und die Themenauswahl gewandelt, auch wir als Firma tun es fortlaufend.

Wie Sie sicherlich wissen, ist Swisspearl inzwischen zum zweitgrössten Faserzementhersteller in Europa herangewachsen und damit nicht mehr nur in der Schweiz, Österreich und Slowenien vertreten. Wir haben Werke und Verkaufsorganisationen in 16 europäischen Ländern und zahlreiche Vertretungen weltweit. Deshalb wird die ARCH fortan nicht mehr nur in einer deutschen und französischen, sondern auch in einer englischen Version erscheinen. Damit können wir unser Anliegen, einen Beitrag zur Baukultur leisten zu wollen, in alle Länder unserer Gruppe tragen. Die ARCH dient auch dazu, uns intern in baukulturellen Belangen weiterbilden zu können.

Das Thema dieser Ausgabe ist das Unbehandelte. Das Interesse für unbehandelte Faserzementplatten, die im Laufe der Zeit eine Patina bekommen, ist derzeit gross. Es bringt eine aktuelle Entwicklung zum Ausdruck, die uns auch als Firma intensiv beschäftigt: das Thema der Nachhaltigkeit. Ein wichtiger Schritt zu mehr Nachhaltigkeit ist uns nun gelungen: Wir werden im Laufe der kommenden Monate die Produktion in allen Swisspearl-Werken auf eine neue, nachhaltigere Zementmischung umstellen. Zudem errichten wir auf den Dächern unseres Schweizer Standorts in Niederurnen eine grosse Solaranlage, mit der wir circa 50 Prozent unseres Energiebedarfs selbst produzieren können. Wir nehmen das Thema Nachhaltigkeit sehr ernst und sind stets darum bemüht, weitere Massnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen.

Umso mehr freut es mich, Ihnen die neue ARCH, in der das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt, präsentieren zu dürfen.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre. Marco Wenger, CEO Swisspearl Group

ARCH. Architektur mit Faserzement

Bestellungen/Adressänderungen arch@ch.swisspearl.com

ISSN 2673 8961 (Deutsch)

ISSN 2673 8988 (Französisch)

ISSN 28139518 (Englisch)

Herausgeberin

Swisspearl Group AG, Niederurnen www.swisspearl group.com

Beirat

Martin Tschanz, Dozent ZHAW Winterthur

Gabriele Kaiser, Architekturpublizistin Wien

Hans Jörg Kasper, Swisspearl Group AG

Marco Pappi, Swisspearl Schweiz AG

Projektleitung: Gabriella Gianoli, Bern

Redaktion: Anne Isopp, Wien

Lektorat und Produktion: Marion Elmer, Zürich

Korrektorat: Barbara Geiser, Zürich

Gestaltung: Schön & Berger, Zürich

Plangrafik: Deck 4, Zürich

Druck: Galledia, Flawil

Abbildungen

SU Niklaus Spoerri

S. �, �2– �6, �7. o., 22–23 Niklaus Spoerri

S. 2 o. li., re. AA Nanotourism Archive

S. 2 u. li. Paul Sebesta

S. 3 dekleva gregorič architects

S. 4 Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste Wien

S. 5 Gregor Graf

S. 6 Keystone/STR

S. 7 Keystone/Gaëtan Bally

S. 8 Tom Cornille

S. 9 o. li. Georg Aerni, Essertes, 20�9

S. 9 u. li. alamy

S. 9 re. Johannes Stoll/Belvedere, Wien

S. �0 Jürg Zimmermann Fotografie

S. �� Architekturzentrum Wien, Sammlung, Foto: Margherita Spiluttini

S. �7. u., �8, 2� re. Boris Haberthür

S. �9 Yves Kubli

S. 20 Scheibler & Villard, Baumann Lukas

Architektur

S. 2� o. li Weisswert.ch

S. 2� u. li. Rasmus Norlander

S. 24, 26 Edon Miseri

S. 25, 27 Philip Heckhausen

S. 28–29 Roland Bernath

S. 30, 3�, 33 Anne Laure Lechat

S. 32 Esposito + Javet architectes associés

S. 34–35 David Schreyer

S. 36 Anne Morgenstern

S. 37–39 Samuel Trümpy

S. 40–4� Sébastien El Idrissi Studio

S. 42 Anja Vidic

S. 43 Larry Williams

U4 Franz Hubmann/Privatarchiv Hollein

Rechtliche Hinweise

Alle Texte, Bilder und Grafiken in dieser Publikation sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieses Werks darf in irgendeiner Form vervielfältigt, verbreitet, weiterverarbeitet oder Dritten zur Verfügung gestellt werden. Der Herausgeber übernimmt keine Garantie für die Fehlerfreiheit oder die Richtigkeit aller Angaben. Die Pläne stellten die Architekten zur Verfügung. Die Detailpläne wurden zur besseren Lesbarkeit überarbeitet.

EPILOG IMPRESSUM

www.swisspearl.com

Swisspearl Schweiz AG Niederurnen

Telefon: +41 55 617 1111 Mail: info@ch.swisspearl.com

Swisspearl Österreich GmbH Vöcklabruck

Telefon: +43 7672 7070 Mail: info@at.swisspearl.com

Swisspearl Fassaden- und Dachprodukte DE GmbH, Nittenau

Telefon: +49 9436 903 3297 Mail: info@de.swisspearl.com

Swisspearl Belgium NV. Aartselaar

Telefon: +32 3292 3010 Mail: info@be.swisspearl.com

Swisspearl Česká republika a.s. Beroun

Telefon: +420 311 744 111 Mail: info@cz.swisspearl.com

Swisspearl Danmark A/S Aalborg

Telefon: +45 9937 2222 Mail: info@dk.swisspearl.com

Swisspearl France SAS Briançon Cedex

Telefon: +33 492 212 465 Mail: info@fr.swisspearl.com

Swisspearl GB Ltd Warrington

Telefon: +44 20 3372 2300 Mail: info@gb.swisspearl.com

Swisspearl Ireland Ltd

Ballycoolen Dublin

Telefon: +353 1 9058300 Mail: info@ie.swisspearl.com

Swisspearl Magyarország Gyártó Kft Nyergesújfalu

Telefon: +36 33 887 700 Mail: info@hu.swisspearl.com

Swisspearl Nederland B.V. Enter

Telefon: +31 85 489 07 10 Mail: info@nl.swisspearl.com

Swisspearl Norge AS Slemmestad

Telefon: +47 31 29 77 00 Mail: info@no.swisspearl.com

Swisspearl Polska Sp. z o.o. Warszawa

Telefon: +48 22 395 72 80 Mail: info@pl.swisspearl.com

Swisspearl Slovenija d.o.o. Deskle

Telefon: +386 5 392 1572 Mail: info@si.swisspearl.com

Swisspearl Suomi Oy Lohja

Telefon: +358 19287 61 Mail: info@fi.swisspearl.com

Swisspearl Sverige AB Stockholm Telefon: +46 08 506 608 00 Mail: info@se.swisspearl.com

Zeitreise im Faserzementrohr

Vor zehn Jahren, im Jahr 2014, ist Hans Hollein verstorben. Mit seinem erweiterten Architekturbegriff übt der österreichische Architekt allerdings bis heute Einfluss auf die jüngere Generation aus. In seinem Œuvre finden sich nicht nur zahlreiche Gebäude, Zeichnungen und Designobjekte. Auch Ausstellungsgestaltungen gehören dazu, wie diese hier für die Firma Swisspearl (früher Eternit) anlässlich des internationalen Wasserwirtschaftskongresses in der Wiener Hofburg im Jahr 1969. Damals stellte die Firma noch Rohre aus Faserzement her.

www.swisspearl.com

Swisspearl Magyarország Gyártó Kft