NUESTRO TIEMPO

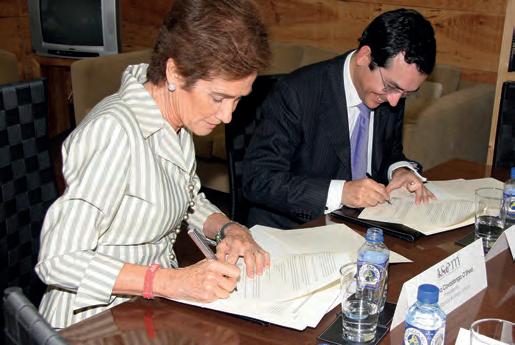

Alma Tierra Un recorrido fotográfico por la España despoblada Entre líneas En busca de una guía de lecturas para universitarios Ensayo ¿Es posible una mirada a la vez crítica y optimista sobre la sostenibilidad?

Sobre el vivir

Cuatro conversaciones con Jean-Luc Marion, Zena Hitz, Jorge Freire y Carmen Iglesias para desayunar después del apocalipsis.

NÚMERO 717 AGOSTO 2023 14 euros

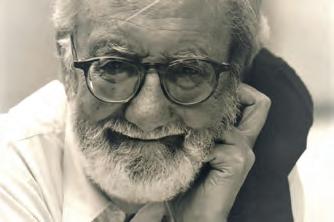

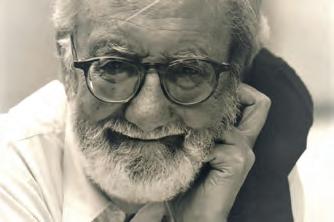

«Solo el saber puede desafiar una vez más las leyes del mercado»

Nuccio Ordine (1958-2023), en La utilidad de lo inútil.

LA VENTANA

Trabajar la tierra

Una vez entrevisté a un escultor japonés que estaba convencido de que esculpir es como cultivar tomates. Uno siembra, riega y cosecha, pero el germinar y el crecer, el florecer y el madurar son verbos que caen del lado de la naturaleza. Me gustó esa certeza de que los trabajos creativos están vinculados con la tierra. Trabajar es, en esencia, colaborar con la Creación para habitarla de un modo humano.

En la carrera, Ana, mi mujer, produjo un documental sobre la panadería que Carmelo Martínez regenta en Vallecas. «Empiezas a trabajar por necesidad, pero luego te das cuenta —dice a cámara— de que estás haciendo algo por los demás. Ese es el sentido de la vida». En ese momento se emociona. «Yo he heredado el barrio. Hay gente que viene a comprar el pan durante tantos años… Si te paras a pensarlo, dices: “Vale la pena”». En efecto, el trabajo bien hecho es un servicio a la sociedad y los seres humanos necesitamos dar un significado a lo que hacemos.

Lo que yo no recordaba era la primera frase: «Empiezas a trabajar por necesidad». ¡Claro! El propio oficio ha de ser, sin duda, un espacio en el que florecer y desarrollarse y un servicio… Pero, antes que nada, el trabajo es nuestra forma de ganarnos la vida. Por eso resulta sangrante el hecho de que muchas familias con dos empleos tengan problemas para llegar a fin de mes o para comprarse una casa. Por no hablar del tiempo que no dedican a los

hijos porque cada hora en la oficina suma al presupuesto.

En la encíclica Quadragesimo anno, de 1931, Pío XI dejó escrito que «al trabajador hay que fijarle una remuneración que alcance a cubrir el sustento suyo y el de su familia». Ea. Ahí tienen una definición magisterial del salario justo. Y, ahora, que levante la mano el que pueda sostener a su familia con un solo sueldo. El problema se agrava en los jóvenes. Según la Encuesta de Población Activa de 2021, el salario medio de las personas entre 25 y 34 años —convendrán conmigo que es la mejor edad para fundar una familia— fue de 21 212 euros brutos anuales, unos 1500 euros netos al mes. Crucemos el dato con la Encuesta de Presupuestos Familiares del mismo año: el gasto medio mensual de una pareja con hijos subía a 3047 euros. No me salen las cuentas ni sumando los dos sueldos. El trabajo humano vale más que su precio de mercado porque no es un mero producir, sino una actividad que vertebra la vida social, que genera ecosistemas de sentido, que mejora la naturaleza y las condiciones en que la habitamos.

Hay una pulsión profundamente ecológica en estas intuiciones. La sostenibilidad, como señala María Iraburu en el ensayo que cierra este número, significa en primer término durabilidad. El error sería pensar que lo que tiene que durar es el planeta, con independencia de sus habitantes. Las familias hemos de ser también sostenibles. O sea, hemos de poder sostenernos, sustentarnos. Otra cosa es una injusticia.

Querido lector:

En este número hemos apostado por un género, la entrevista, convencidos de que la conversación es la forma elemental del aprendizaje. Y como

la forma es el fondo, los protagonistas del 717 son pensadores. Jean-Luc Marion, Zena Hitz, Jorge Freire y Carmen Iglesias han dedicado muchas horas de sus vidas a auscultar el

mundo contemporáneo. Uno de sus diagnósticos es que hemos perdido la capacidad de concentrarnos. Aquí va un consejo: apague el teléfono antes de asomarse a estas páginas. Lo agradecerá.

agosto 2023 Nuestro Tiempo —03

LA PRIMERA Teo Peñarroja

#717

GRANDES TEMAS

Quédate en las aulas»

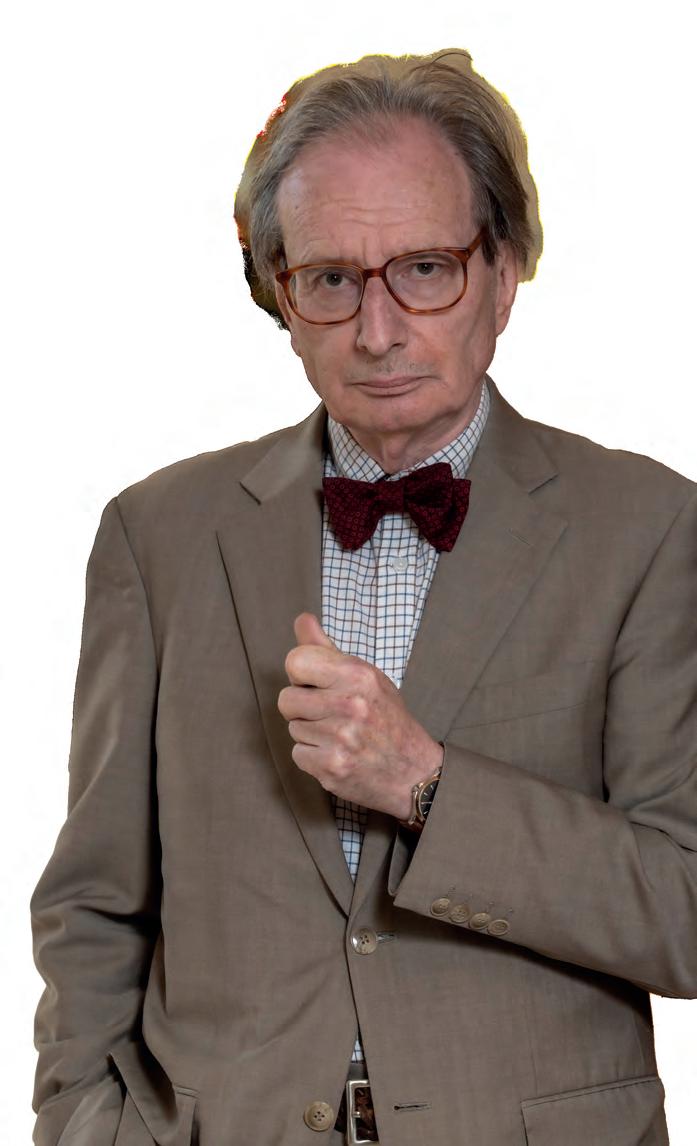

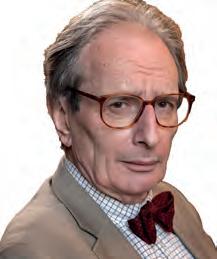

Jean-Luc Marion es uno de los filósofos vivos más reconocidos del mundo. Y de los más elegantes. Reflexiona sobre el eros, el asombro y Dios.

Jerónimo Ayesta

Página 10

La profesora Zena Hitz no dejaría de estudiar o de ir al monte aunque supiera que mañana se acaba el mundo. Su libro Pensativos es un manifiesto del placer de aprender por aprender.

Teo Peñarroja

Página 18

CAMPUS Y ALUMNI

Jorge Freire escudriña con humor los vicios de la sociedad de Instagram y propone un camino para hacerse a uno mismo.

José María

Sánchez Galera

Página 28

Covadonga

O’Shea volvería a vivir

La directora de la RAH, Carmen Iglesias, articula meticulosamente su pensamiento sobre la historia, la memoria y el olvido y qué hace la educación en todo eso.

Irene Guerrero

Página 36

PÁRAMOS DONDE SE COBIJA

EL ALMA

Un viaje geopoético y visual que rastrea las huellas de la cultura campesina en España, la tierra de nuestros abuelos.

José Manuel Navia y Ana Eva Fraile

Página 46

ELOGIO DE LOS CLÁSICOS

Todas las selecciones de libros imprescindibles son discutibles. Esta también. Nueve clásicos para ser un buen universitario elegidos por nuestros profesores.

Página 64

NUESTRO TIEMPO

Fue la primera alumni en crear y dirigir un centro de la Universidad. La madre de ISEM, alumna de la primera promoción de Periodismo, fue también directora de Telva

María Tapias

Página 60

TAMBIÉN SUEÑAN EN TIJUANA

Tijuana crece hacia la valla que separa México de EE. UU. Allí viven los que intentan cruzar a la tierra de las oportunidades, empujados por la pobreza, la violencia o los desastres naturales. Álvaro Hernández Blanco. Página 76

Somos

Nuestro Tiempo es la revista cultural y de cuestiones actuales de la Universidad de Navarra. Intentamos tomarle el pulso a la vida contemporánea desde 1954. Redacción

Teo Peñarroja [Fia Com 19], editor. Ana Eva Fraile [Com 99], redactora jefe. Lucía Martínez Alcalde [Fia 12 Com 14].

Escuela de periodistas

Paola Bernal [His Com 23], Mariana Betancourt [Fia Com 25], Claudia Burgos [Fia Com 25], Malena Cortizo [Com 25], Izaro Díaz [Filg 24], Juan González Tizón [Com 24], Nuria Martínez [LEC 24], Hombeline Ponsignon [Fia Com 26], Andre Quispe [Fia Com 26] y Paula Rodríguez [His Com 25].

Carta desde... Noruega

Preparó el MIR, pero en el último momento decidió buscar la aurora boreal. Jan Erik

Braune

Página 82

Fotografía

Manuel Castells, Álvaro Hernández, Pilar Martín Bravo, José Juan Rico Barceló, José Manuel Navia y Lee Pellegrini. Ilustración

Diego Fermín, Pedro del Hambre [portada] y Pedro Perles. Diseño Errea

Impresión MccGraphics

04—Nuestro Tiempo agosto 2023

«La autoayuda fabrica sogas y las vende como corbatas de seda»

«Puede que en las universidades no se piense»

«La historia es abierta, por mucho que quieran cerrarla»

«Viajar no es la manera de abrirse al mundo.

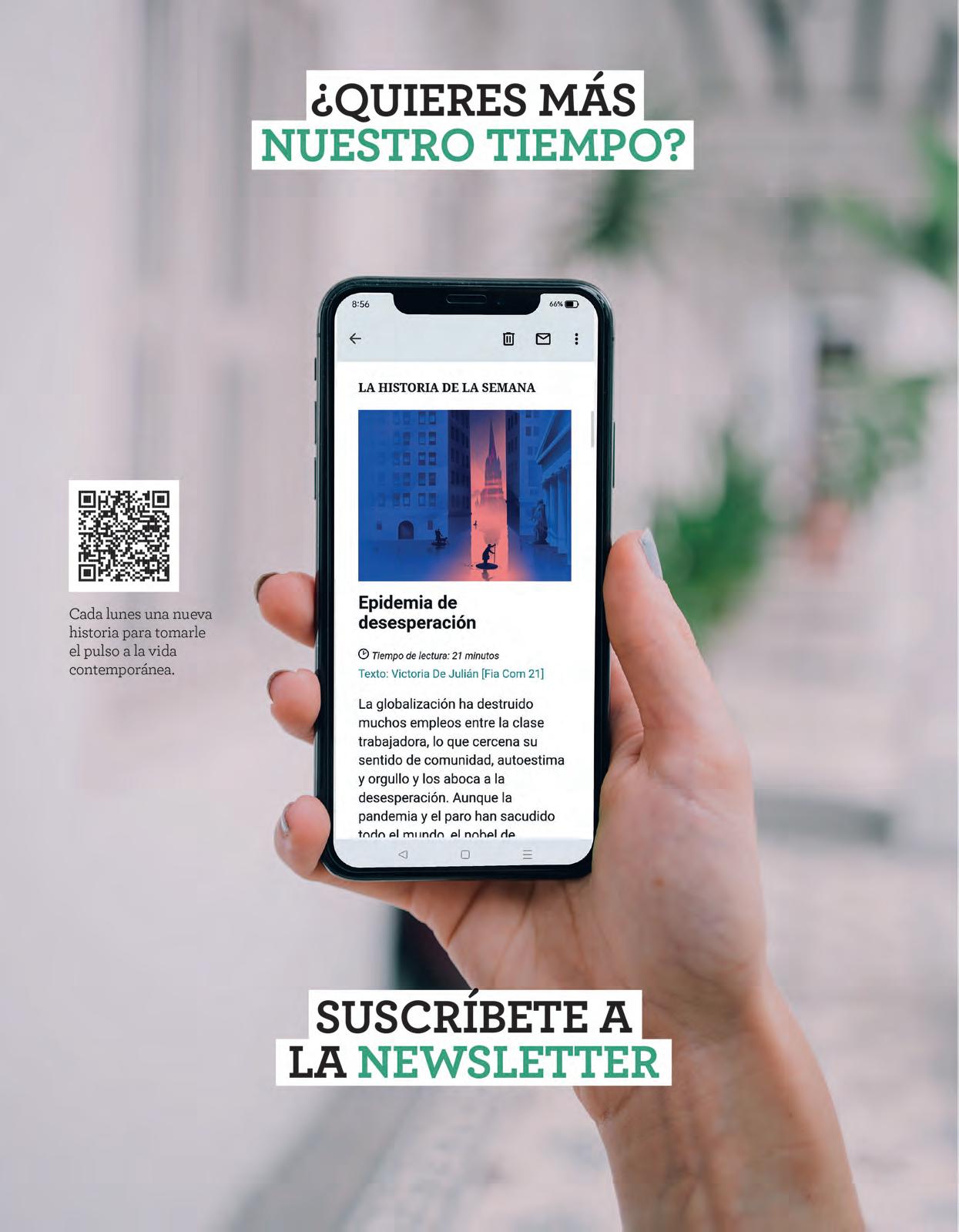

¿Este ejemplar no es tuyo? Puedes recibir Nuestro Tiempo en tu casa colaborando con un proyecto de la Universidad de Navarra. Escanea el código QR para más información.

OPINIÓN

AHORA BIEN Sigo en Navarra

Enrique G.-Máiquez

Página 26

FIRMA INVITADA

Todo al verde

José María de Paz

Página 44

MIND THE GAP

Florecer tras el dolor

Nuria Casas

Página 74

BÚHOS A ATENAS

Reseteo

Mariona Gúmpert

Página 84

HISTORIAS MÍNIMAS La lluvia

Ignacio Uría

Página 104

VAGÓN-BAR

Los odiadores

mínimos que amaban a los gatos

Paco Sánchez

Página 112

CULTURA

CINE

El multiverso: un agujero negro para el guion

Página 92

Críticas de cine Ana Sánchez de la Nieta

Página 94

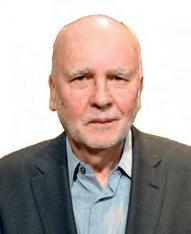

LIBROS EL CENTENARIO DE ANTONIO PEREIRA

Joseluís González. Página 86

Reseñas de libros

MÚSICA Depedro y la pureza de la mezcla

Alberto Bonilla

Página 98

Alberto N. García, María Álvarez de las Asturias, Adolfo Torrecilla, Teo Peñarroja, Ana Gil de Pareja, María Jiménez, Manuel Casado, Lucía Martínez, Juan González, María Dolores Nicolás, Mariana Betancourt y Ramón Uría. Página 88

SERIES

¿Qué les pasa a las series de Disney+?

Alberto Nahum García

Página 96

ESCENA Contemplar como tralfamadorianos

Felipe Santos

Página 100

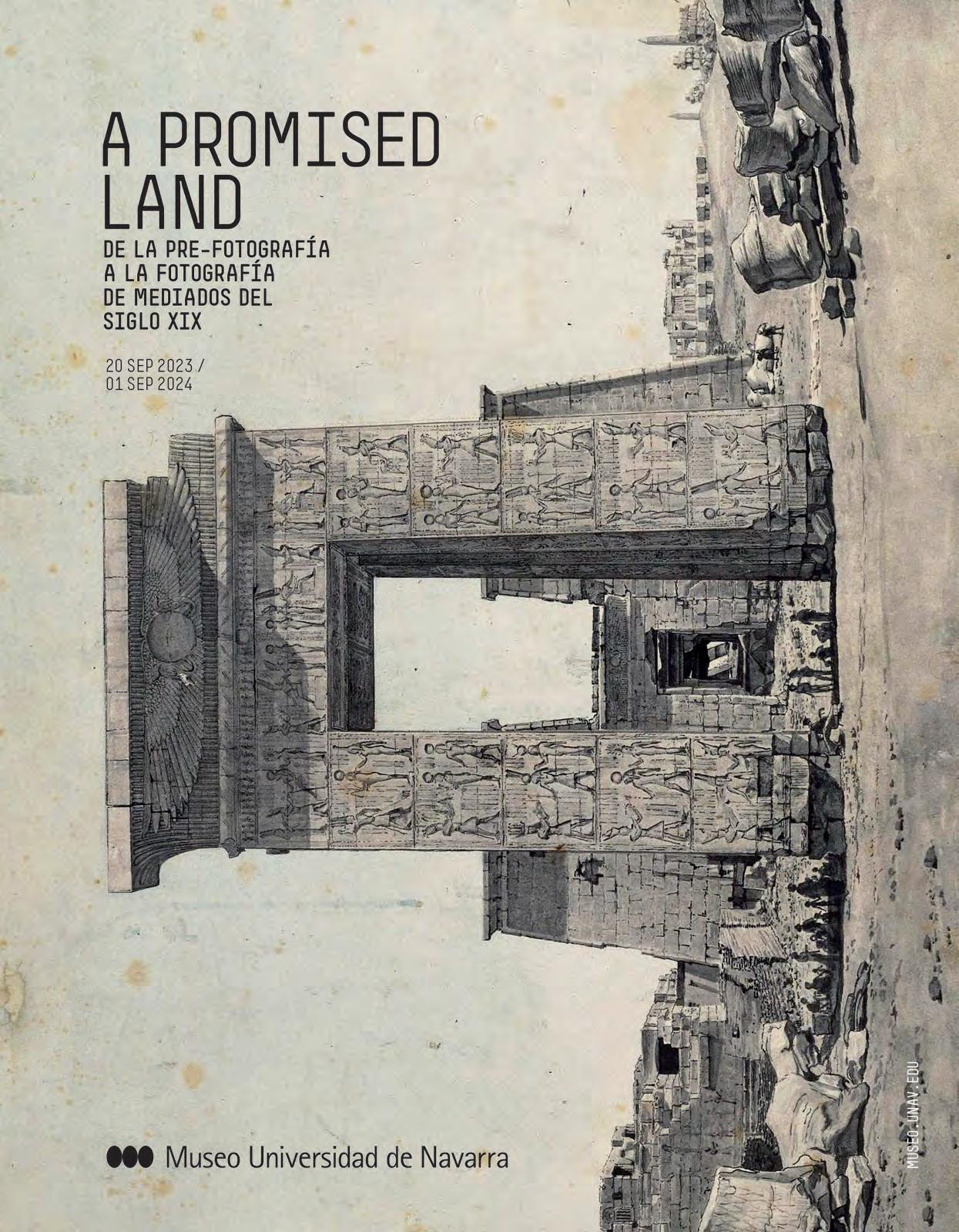

ARTE

La cátedra de las cicatrices invisibles

Gabriel González

Página 102

SOSTENIBILIDAD: UNA MIRADA ESPERANZADA

Estamos cansados de que pongan sobre nuestros hombros el futuro del planeta. A pesar del catastrofismo, es posible un desarrollo sostenible planteado a largo plazo, optimista y crítico a la vez, que integre el compromiso de mejorar y cuidar el entorno natural y la vida de la gente. María Iraburu. Página 106

Edita Universidad de Navarra Web nuestrotiempo.unav.edu

Atención al lector

Palmira Velázquez

T 948 425 600 (Ext. 80 2590) pvelazquez@unav.edu

DL: NA 10-58 / SP-ISSN-0029-5795

La revista no comparte necesariamente las opiniones de los artículos firmados.

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, su incorporación a un sistema informático y su transmisión por cualquier medio o en cualquier forma sin autorización previa y por escrito de la Universidad de Navarra. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

7 827 ejemplares/ número (2022)

agosto 2023 Nuestro Tiempo —05

Member of CASE

ENSAYO

Esta revista recibe una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte.

© RAMÓN CELA

DISPAROS AL AIRE FIESTA MAYOR. Está a punto de empezar: el niño que mira fuera de plano, la expectación de los balcones, el clarinetista que oculta un bostezo… Son las fiestas del pueblo y uno se sabe invitado. Lo demás es lo de menos: si se celebra a san Roque o a la Magdalena, si Amparito tiene un novio forastero, si la verbena es a las diez o a las once. Lo que cuenta es que durante un rato nos acercamos, somos vecinos. El domingo es uno de

06—Nuestro Tiempo agosto 2023

los grandes inventos judeocristianos y se resume en estos días detenidos de agosto. ¿De qué nos sirve tanto trabajar —y tanto conciliar— si luego no tenemos una comunidad con la que compartir? De acuerdo: el tejido empresarial y los institutos y la parentela configuran eso que llamamos sociedad. Pero la cosa no se hace palpable hasta el día de la patrona.

¡Música, maestro!

Músicos esperando el comienzo de las fiestas (circa 1965)

© Juan Dolcet, Museo Universidad de Navarra, VEGAP, Pamplona 2023.

agosto 2023 Nuestro Tiempo —07

PENSAR HOY EL MAÑANA

08—Nuestro Tiempo agosto 2023

Vivimos un cambio de época, otro de tantos apocalipsis de los que han acontecido en la historia de la humanidad. En estas circunstancias, lo más razonable es pararse y reflexionar, así que nos hemos sentado a conversar con cuatro pensadores, JeanLuc Marion, Zena Hitz, Jorge Freire y Carmen Iglesias, sobre cómo hacer más humano nuestro tiempo. Hablamos con ellos del trabajo, el descanso, el ocio, el humor; el amor y la tecnología, la verdad y la universidad, Dios y el mundo, la virtud, la filosofía, la felicidad y la gracia.

agosto 2023 Nuestro Tiempo —09

Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo

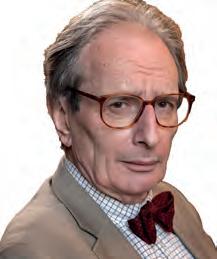

Jean-Luc Marion

Quédate en las aulas»

En las volutas del humo de su pipa se le enreda el pensamiento. Algo quedará del París de la revolución sexual, donde empezó su carrera de Filosofía, porque a los 77 años sigue hablando de erotismo… pero en dirección contraria a la mayoría. Jean-Luc Marion es uno de los fenomenólogos más reconocidos del planeta y un teólogo de primer orden. Ha ocupado cátedras en las universidades más prestigiosas, se ha codeado con Ricœur, Lévinas y Derrida y sus libros los han leído y discutido personajes de la talla de Benedicto XVI.

10—Nuestro Tiempo agosto 2023 Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo

«Viajar no es la manera de abrirse al mundo.

texto Jerónimo Ayesta [Fia Com 20]

fotografía Lee Pellegrini ilustración Fernando del Hambre

jean-luc marion (francia, 1946) es uno de los filósofos vivos más importantes del mundo. Desde 2008, es miembro inmortal de la Academia Francesa, donde ocupa el sillón número 4. Aunque, a sus 77 años, cabría pensar que vive la plácida existencia del jubilado, nada más lejos de la realidad. De filósofo —como de padre o de esposo— no se jubila uno. Y lo cierto es que, a pesar de las canas y de su mar-

cado acento francés, Marion es un genio que cautiva a sus alumnos en Estados Unidos no por la forma del discurso sino por el profundo rigor de las ideas.

En 2022 dejó su cátedra en la Universidad de Chicago —que había ocupado antes Paul Ricœur— y aceptó la Cátedra Gadamer en el Boston College. Antes de llegar a Illinois en 2004 enseñó durante ocho años desde el puesto en la Sorbona en el que le precedió Emmanuel Lévinas. En 2020 recibió el Premio Ratzinger, el «Nobel de Teología».

Jean-Luc Marion aterrizó en Boston en abril de 2023. Los martes y los jueves de ese mes y el siguiente, durante dos horas sin descanso, doctorandos y estudiantes de máster del Boston College nos apiñamos alrededor de una larga mesa rectangular para escuchar a este profesor que entra en el aula cargando una pila de libros en sus ediciones originales, algunas traducciones y un lápiz de doble color, azul y rojo, de los que usaban antes los maestros de escuela. Viene de un congreso de tres días en el University College de Dublín, en el que más de veinte filósofos y teólogos presentaron ponencias sobre su trabajo.

Cuando nos citamos en su despacho, bromea sobre cómo de tanto hablar acerca de sus ideas y asistir a congresos sobre él mismo tiene la impresión de haber fallecido. Al verme horrorizado, añade: «Lo digo en serio. Además, una vez muerto se venden muchos más libros». En las conversaciones con Marion media siempre, como mínimo, un café. Él no es de americano, sino de expreso doble, de modo que aparecí en su despacho con dos triples expresos. El profesor terminó de escribir un correo y miró su agenda de bolsillo, donde había anotaciones en azul y en rojo y una vieja estampa de san Miguel.

Y ahí empezó el baile. Digo baile porque Marion no es un intelectual, ni un sabelotodo, ni un pedante: es un filósofo.

Parafraseando a Quevedo, uno podría describir a Marion como «un filósofo a una pipa pegado» y acertaría, y hasta le saldría una aliteración. Sin embargo, las políticas antitabaco en el campus prohíben a Marion fumar en su despacho o en el aula. Conformémonos con decir, por seguir quevedianos, «érase un filósofo a una pajarita pegado». En efecto, en Marion, el pensamiento se configura —y hasta casi se transfigura— en elegancia. En Marion, el logos siempre es filosófico, tímidamente teologal y muy elegante. Marion piensa con la parsimonia de un vals, aunque, porque es un volcán intelectual, un rigurosísimo filósofo, sus parejas de baile puedan terminar exhaustas como tras una zumba.

Inició su carrera en 1967 en L’École Normale de París, un mundo profundamente afectado por la revolución de Mayo del 68. Pero eligió tratar con los cardenales Jean-Marie Lustiger —quien ofició su boda con Corinne en 1970— y Jean Daniélou, estudiar con Henri de Lubac y con Hans Urs von Balthasar, todos primeras espadas de la teología del siglo xx. ¿Por qué prefirió la teología al sexo, las drogas y el rock and roll?

La cosa es un poco más complicada. Prepararse para L’École Normal exigía trabajar muy duro durante tres años. Cuando me admitieron, vi que la mayoría de esos tipos tan listos que me rodeaban estaban convencidos de que no tenían alma—porque muchos eran materialistas—, pero de alguna manera sentían que tenían que salvarla. Y había muchas ofertas, muchas iglesias abiertas. Estaba toda la gama de marxistas (los comunistas regulares, los irregulares, los maoístas, los estudiantes de Althusser), estaban todas las iglesias del psicoanálisis, estaba Deleuze... Había de todo. De modo que uno podía comprometerse con un grupo, y este le proporcionaba poder, conoci-

12—Nuestro Tiempo agosto 2023

Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo

miento esotérico y le hacía formar parte de la élite, entre otros beneficios.

Muchas de las personas más inteligentes de mi entorno tomaron esa decisión y se convirtieron en creyentes de esas iglesias. Por suerte, algunos amigos míos y yo ya teníamos una Iglesia, y no necesitábamos otra afiliación. Estábamos muy al tanto de lo que ocurría a nuestro alrededor, le prestábamos atención, recibíamos becas... Pero éramos espectadores. Yo nunca me sentí atraído por lo que había en el ambiente. A la vez, estaba empezando a estudiar Teología y a ir a la escuela de oración de la Basílica de Montmartre. Todo esto era mucho trabajo, pero enormemente gratificante. Así pudimos abrirnos camino, sobrevivir, no dejarnos absorber por la senda del 68. Hubo mucha gente que hizo lo mismo. Incluso entre la extrema izquierda, hubo muchos que abandonaron la escatología política y se interesaron por la verdadera escatología teológica. No estábamos solos. Fue una época difícil, pero como todas las épocas. Para mí no supuso una crisis.

Usted ha dicho en varias entrevistas —parafraseando a Heidegger— que no existe una «filosofía católica», del mismo modo que no existen, por ejemplo, las «matemáticas protestantes». Sin embargo, cuesta creer que, en una disciplina como la filosofía, sus

Para pensar sobre el amor, necesitamos un concepto —eros— que unifique los distintos amores: a uno mismo, a los amigos, a los hijos, a los padres, al cónyuge, a Dios. El significado del eros progresa desde la pregunta «¿Alguien me ama?» a la pregunta «¿Puedo yo mismo amar primero?» para al final advertir que en el amor recibimos nuestro propio ser del otro. El eros siempre tiene un componente carnal porque, en todas las formas de amor, amamos desde nuestra propia carne. Sin embargo, el eros encarnado no siempre implica sexualidad. Así sucede en la amistad o en la maternidad. El verdadero eros implica fidelidad, que es el nombre del tiempo erótico. Sin fidelidad, el erotismo se desvanece, porque le falta tiempo.

convicciones católicas no moldeen su forma de pensar.

Hago lo posible por ser católico y por ser filósofo. Así que la primera razón por la que afirmo que no soy un filósofo católico es que no estoy seguro de ser ninguna de las dos cosas. Hago todo lo que puedo en ambas direcciones, pero no son la misma. Soy un católico normal que intenta practicar correctamente la filosofía. No podemos ni debemos identificar la fe cristiana con ninguna escuela: todos los intentos que se han hecho en esa línea han fracasado. Lo que tampoco podemos hacer es oponernos o negar cualquier relación entre ambas. Tener un discurso sobre lo divino sin asumir la racionalidad del pensamiento es una característica del islam que conduce al desastre. Así que estoy completamente de acuerdo con la reiterada recomendación de Joseph Ratzinger: el logos no puede oponerse, sino que debe unirse a la predicación cristiana. El hecho es que no podemos expresar la fe sin asumir algunos conceptos. Esos conceptos los podemos tomar prestados de la filosofía contemporánea, modificándolos para hacerlos capaces de expresar la fe. Y, cuando faltan, lo que tienen que hacer los cristianos es inventar otros nuevos.

Hace dos años, en España, hubo un debate en algunos medios conservado-

agosto 2023 Nuestro Tiempo —13

«No debemos identificar la fe cristiana con ninguna escuela: todos los intentos que se han hecho en esa línea han fracasado. Lo que tampoco podemos hacer es oponernos o negar cualquier relación entre ambas»

EL ‘EROS’

res por la pregunta «¿Dónde están los intelectuales cristianos?». ¿Tienen derecho los intelectuales católicos a participar en la conversación pública desde la perspectiva de su fe? Esta pregunta es difícil de responder porque está mal planteada. En primer lugar, los tiempos en que se necesitaban y se producían intelectuales quizá hayan pasado: surgieron en el siglo xviii y florecieron desde el xix hasta mediados del xx. Un intelectual es alguien que supuestamente tiene habilidades y conocimientos muy cualificados en un campo y los utiliza para hablar sobre cualquier otra cuestión. Es alguien que trafica con su autoridad. Así que todo el mundo puede pretender ser un intelectual. Y hubo intelectuales católicos como los hubo marxistas o capitalistas. Yo no lo soy ni pretendo serlo. La mayoría de las veces, los intelectuales ni escriben libros, ni hacen demostraciones, ni argumentan. Eso sí: hablan en los medios de comunicación, donde no hacen falta argumentos ni se llevan a cabo investigaciones serias. De modo que, si no hay intelectuales católicos, mejor. Hemos tenido demasiados. Además, los cristianos no tenemos por qué tener éxito. Jesús no lo tuvo. En segundo lugar, en el vocabulario fundamental de la teología no hay nada —ni en latín ni en griego— que pueda traducirse por intelectual. Tenemos pastores, apóstoles, mártires, testigos, santos, teólogos, filósofos… pero no intelectuales. No es un concepto teológico.

¿Y qué es un católico que piensa? Alguien que asume que lo que creemos es completamente racional. Racional, en efecto, de un modo más sofisticado que el positivismo habitual. Por contraposición: ¿qué es un católico que no piensa? Un tipo que está convencido de que, en alguna parte —ya sea en la tierra, en el cielo o, por qué no, en el infierno— existe un acervo de pensamiento ortodoxo católico, y que lo único que hay que hacer es conocerlo, repetirlo y argüirlo. Esto es ideología. En el catolicismo hay un Credo, y hay intentos siempre repetidos en cada momento de la historia de dar razón de él. La fe no es una forma de asumir algo que no entiendo, sino una forma de entender cosas que, al principio, parecen oscuras, contradictorias, extrañas.

Usted vivió sus años de licenciatura y posgrado rodeado de algunos de los grandes genios de la filosofía. Nunca conoció a Heidegger ni a Husserl —aunque muchas de sus ideas dialogan con ellos—, pero sí trató de cerca a Lévinas, Ricœur y Derrida. ¿Cómo ha influido en su crecimiento intelectual el hecho de estar rodeado de esos gigantes? En particular, usted suele referirse a Von Balthasar y Michel Henry como sus maestros. Yo me abstendría de emplear esa palabra. Los maestros no son las personas, sino aquello sobre lo que las personas hablan, los conceptos que han creado.

Von Balthasar, Ratzinger o De Lubac,

a quienes he conocido personalmente y con quienes he discutido a menudo, eran grandes eruditos, conocedores de todo. Sin duda, su infinito horizonte cultural me impresionó. Pero se puede conocer a mucha gente así. Lo que marca la diferencia es que estas personas han inventado algo. De Lubac es el maestro de la deconstrucción teológica. Además, su redescubrimiento del sentido de la Escritura en la historia de la hermenéutica es importantísimo. Michel Henry y Lévinas eran extraordinarios, pero es que, además, descubrieron un nuevo continente. Se puede estar impresionado por una personalidad sin estarlo por su doctrina, pero a mí lo primero que me impactó fueron sus descubrimientos. Y esta es una regla que he intentado mantener en mi propia vida académica: puedes intentar convencer a la gente de tus ideas mediante argumentos, pero nunca debes intentar seducir con tu persona. Nada de discípulos: solo estudiantes.

¿Cuál es el papel del asombro en la enseñanza de la filosofía?

Estoy convencido de que la filosofía consiste en sorprenderse e inquietarse. No solo porque te desconcierten una dificultad o una situación ininteligible. El sorprenderse viene de sospechar que lo que aún no comprendes podría, sin embargo, ser comprendido si te vuelves lo suficientemente inteligente como para descubrir otra lógica. En la sorpresa, hay que afrontar la posibilidad de una para-

14—Nuestro Tiempo agosto 2023

Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo

«Un intelectual es alguien que tiene habilidades y conocimientos en un campo y los utiliza para hablar de cualquier otra cuestión. Es alguien que trafica con su autoridad. Si no hay intelectuales católicos, mejor»

doja, y no hay filosofía sin paradoja. Hay muchas paradojas positivas que no hay que intentar disolver, sino que conviene modificar la lógica. Y esto es cierto en filosofía, en literatura, en poesía, en arte y también en teología.

Suele afirmarse que los jóvenes ya no leen y que despertar el asombro es cada vez más difícil en una atención saturada por la tecnología. ¿Qué relación tiene la lectura con el asombro?

¿Es posible reavivar en los jóvenes el entusiasmo por los grandes libros?

Hoy en día, la tendencia en auge es que los profesores lean en clase una serie de citas de los autores que están enseñando. Cuando haces eso, el texto escrito por otras mentes se convierte en la confirmación de las ideas de los intérpretes, de los profesores. Es decir, estás seleccionando un texto corto para apoyar y reforzar tu propio punto de vista. En el fondo, el texto se cita para asimilar al autor a la propia posición. Eso es cerrar el campo, zanjar la cuestión y clausurar el debate. Cuando se lee un texto difícil de principio a fin, el efecto es exactamente el contrario. Como lector, tienes que poner entre paréntesis tu propia comprensión espontánea porque, muchas veces, no se ajusta al texto y lo que pensabas antes de leer no te sirve para entender el argumento del libro. Hay que aprender de los libros una nueva forma de pensar. No se trata de aprender cosas nuevas o de convertirse en un erudito, sino de aprender a pensar del modo en que te enseña el libro. Esto exige mucho tiempo y, habitualmente, varios intentos. Pero es estupendo.

La lectura también tiene que ver con nuestra percepción del mundo. Para Heidegger, no es que, porque el mundo existe, nosotros estemos abiertos a él. Es al revés: el mundo existe porque nosotros estamos abiertos a él. La cultura significa que tu mundo es tan amplio como tu capacidad para abrirlo. Nuestro mundo

agosto 2023 Nuestro Tiempo —15

se engrandece mucho más a través de la educación que a través de la variedad de experiencias. Viajar no es la manera de abrirse al mundo. Quédate en las aulas si quieres ensanchar tu vivencia. Si viajas manteniendo intacto tu mundo interior, solo verás lo que ya tenías en la mente. Por eso, Séneca escribió que hay mucha gente que viaja y vuelve sin nada nuevo.

Leer libros de filosofía puede resultar una tarea ardua...

Si abres una obra filosófica y la entiendes inmediatamente, tírala. En cambio, hay libros que son como el Everest. Tienes que entrenarte. Y el hecho de que sean

demasiado difíciles no es un problema. Es más, necesitamos estar rodeados de libros que son más difíciles de lo que somos capaces de entender, y siempre deberían estar en nuestras estanterías o en la mesita de noche. Yo solía decir a mis alumnos que no me interesaban sus inclinaciones filosóficas ni las clases a las que estaban yendo. Lo único que quería saber era qué libros estaban leyendo en serio. ¿Has leído la Crítica de la razón pura de Kant, la Metafísica de Descartes, las Investigaciones lógicas de Husserl, Ser y tiempo de Heidegger? ¿Y en su lengua original? Insisto en que hay que leer los originales porque ningún léxico filosófico de una lengua coincide exactamente con otro léxico filosófico de otra. Hay que profundizar en el texto leyéndolo en la lengua original. Lógicamente, eso exige mucho más tiempo. Pero creo que esa es la razón por la que algunas de mis clases no son del todo aburridas. Intento no comentar el texto en sus propias palabras, sino mostrar lo que está en juego detrás de las palabras y de los conceptos. Por eso intento comentar la traducción y deconstruirla. No porque la traducción sea errónea, sino porque en la inexactitud de la traducción se descubre el problema que subyace. Por eso, en filosofía, intento emplear comparaciones de la vida cotidiana: chistes, argot, referencias deportivas. Porque, a veces,

ayudan a captar mejor lo que se quiere decir. La verdadera diferencia, la verdadera dificultad es que un buen profesor puede explicar el sentido evidente de un texto difícil, puede explicar la evolución de la doctrina del filósofo, o por qué y hasta qué punto está en desacuerdo con otros filósofos anteriores. Pero cuando el profesor es él mismo filósofo —y no siempre es el caso— puede explicarte cuál es la verdadera dificultad a la que se enfrenta el texto.

Uno de sus temas preferidos es el amor. Su obra El fenómeno erótico , cumbre de esta materia, tiene muchas sinergias con la Deus caritas est de Benedicto XVI. En esta carta encíclica, el papa argumenta que el cristianismo unifica el eros [un amor humano, centrado en saciar los propios deseos] y el agapé [divino, sacrificial, ascendente] porque llama al eros a una purificación que le permita «dar al hombre, no el placer de un instante, sino un modo de hacerle pregustar en cierta manera lo más alto de su existencia, esa felicidad a la que tiende todo nuestro ser». ¿Qué pueden aportar estas consideraciones teóricas al modo en que amamos?

El papa Benedicto no necesitaba El fenómeno erótico para escribir Deus caritas est. Por cierto, fue la primera vez que un papa

16—Nuestro Tiempo agosto 2023

Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo

«Si abres una obra filosófica y la entiendes inmediatamente, tírala. En cambio, hay libros que son como el Everest. El hecho de que sean demasiado difíciles no es un problema. Necesitamos estar rodeados de libros difíciles»

promulgó una encíclica sobre el amor, al menos desde el Concilio de Trento. Aunque Ratzinger solo hubiera hecho eso, sería un gran papa. El acuerdo entre su punto de vista y el mío es obvio, y se basa en una larga tradición cristiana. La incompatibilidad del eros y el agapé es una postura protestante inventada y artificial. No entiendo muy bien por qué el libro de Anders Nygren tuvo tanta acogida [Habla de Eros y agapé, de 1932, que sostiene esa incompatibilidad. Benedicto XVI, en su encíclica Deus caritas est, responde a ese texto de inspiración luterana]. Una posible respuesta es que la gente está implícitamente de acuerdo con su posición. Por eso hacen tan mal el amor. Si haces el amor sin agapé, fracasarás. Si puedo dar un consejo, diría que el amor sin agapé lleva directamente a la pornografía. Y así estamos. Para mí, lo increíble fue que la gente se sorprendiera por mi afirmación de la unidad del amor. Es un síntoma de hasta qué punto el moralismo, el jansenismo y el calvinismo han afectado a la moral cristiana.

Es una tragedia el incremento del consumo de pornografía. ¿Cómo cree que afecta a nuestra capacidad de amar el hecho de estar expuestos a una sociedad profundamente erotizada?

Creo que nuestra sociedad es muy pobre en erotismo. La Edad Media, Roma, el

siglo xii, el xvi o el xvii, en esas épocas, todo era erotismo. La noción de eros es compleja; con ella, pretendo dar cuenta de algo que está muy presente en la tradición cristiana: el amor, la caridad, la ternura no son cosas distintas, sino lo mismo. Dionisio el Areopagita escribió que eros es uno de los nombres de Dios. El eros, aunque siempre está conectado con la carne, no implica necesariamente sexo, que es un aspecto biológico del erotismo.

El fenómeno erótico se caracteriza por ser una relación absolutamente individualizada, insustituible, inmultiplicable, incondicionada. Por eso, en la amistad o en la maternidad se da una erotización que no lleva a lo sexual. Incluso la expresión «amor entre personas del mismo sexo» no siempre se ha referido a parejas con relaciones sexuales. Puede haber una relación erótica no sexual entre personas del mismo sexo: esto es muy claro en la época medieval, no solo en la vida monástica, sino también en las relaciones feudales. También puede darse una relación erótica entre dos personas de distinto sexo sin que haya relaciones sexuales, y no pasa nada.

¿Cómo se puede tener una relación no superficial que no sea, de alguna manera, erótica? Entre un profesor y los alumnos hay una relación erótica en ese sentido. Pero eso no significa que se acuesten juntos. Recuerdo que, cuando llegué a las

universidades de Estados Unidos, lo primero que recibí fue esta recomendación: «No tengas sexo con tus estudiantes». Bueno, eso ya lo sé, nunca lo hago. El comentario es sintomático de una sociedad pornográfica y, por tanto, pobre en erotismo. En la pornografía no hay experiencia del otro, que solo es visto como un objeto. Lo único que hay es experiencia de uno mismo, y muy triste. La pornografía no solo insulta al otro reduciéndolo a cosa, sino también a quien la consume. Por tanto, para nada somos una sociedad excesivamente erotizada, sino todo lo contrario. ***

Semanas después de la entrevista, Marion nos invitó a varios de sus alumnos a una cena en su casa de París: un apartamento que es casi una excusa para albergar libros. Encendió una pipa y otra hasta bien entrada la noche. Habló de geopolítica, de vinos, de la Iglesia y de su gran pasión, el Tour. El humo y el vino y la conversación, inmultiplicables, envolvían la definición marionana del eros. «¿Qué está en juego en el trabajo de un profesor universitario?», me preguntó Marion cuando mi compañero Pierre se marchó. «Tener alumnos como este». Y aspiró otra bocanada de tabaco. Nt

agosto 2023 Nuestro Tiempo —17

«La gente no cree que haya una unidad entre eros y agapé. Por eso hacen tan mal el amor. Si puedo dar un consejo, diría que el amor sin agapé lleva directamente a la pornografía»

Zena Hitz

que en

universidades no se piense. Lo encuentro terrorífico, pero sucede»

Observar un escarabajo pelotero. Entender a Platón. Descubrir una nueva receta de rigatoni. Exclamar eureka cuando cuadra la ecuación. Son cosas que la profesora Zena Hitz no dejaría de hacer ni aunque supiera que mañana llega el apocalipsis, porque en el placer de aprender sin más afán que el de haber aprendido se cifra la felicidad de los hombres. Las preguntas certeras e incómodas de esta filósofa perforan hasta la entraña de un mundo que, por querer ser tan productivo, ha caído exhausto.

texto Teo Peñarroja Canós [Fia Com 19] fotografía Manuel Castells [Com 87] ilustración Fernando del Hambre

18—Nuestro Tiempo agosto 2023 Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo

«Puede

las

debe de haber un congreso o algo así, porque el ascensor no ha dejado de subir y bajar de la recepción sin detenerse en la planta de la profesora Zena Hitz. Por fin, suena un pitido y se abren las puertas. La mujer, menuda y tímida, se embute entre los extranjeros elegantes. Cuando llega abajo se aparta del grupo para intentar identificar al periodista. Se disculpa por los tres o cuatro minutos de retraso. Tiene una risa simpática, como de ratoncillo de biblioteca, y unas gafas gruesas que agrandan la mirada de alguien que, de pequeña, elegía los libros antes que las excursiones. Parece la clase de persona que preferiría evitar esta entrevista, la última del día, para perderse en sus pensamientos.

Así —Lost in Thought, en español Pensativos: los placeres ocultos de la vida intelectual— tituló un libro que agitó el mercado editorial estadounidense en 2020. Su tesis principal, clásica —ella es filósofa, experta en Aristóteles—, es que aprender por el puro placer de hacerlo nos conduce hacia una vida más plena, a la felicidad. Que los libros, la música, el arte y también la jardinería, el senderismo o la cocina tienen sentido por sí mismos, sin necesidad de hacerlos para algo. Tiene algo de Perogrullo, pero en un mundo tan competitivo como el nuestro —y por eso tan ansioso, tan triste y ruidoso— su voz ha sonado como una promesa de liberación.

La profesora Hitz (Estados Unidos, 1973) cree, a pesar de todo, en la conver-

sación como forma elemental de aprendizaje. Estudió en el Saint John’s College de Annapolis, con máster en Cambridge y doctorado en Princeton. Inició una cruenta carrera por el prestigio académico que la hizo profundamente infeliz. Se rompió por dentro. Salió a encontrar el sufrimiento de los demás. Se convirtió al catolicismo. Lo mandó todo a paseo y se fue tres años a vivir en medio de los bosques de Ontario, a una pequeña comunidad religiosa. Allí, donde «todo se volvía luminoso», decidió que no debía apartarse del mundo, sino intentar que la gente fuera un poco más feliz. Para eso quiso regresar a la universidad en la que estudió, donde puso en marcha un programa de tutorías para tratar con sus estudiantes —uno a uno— las grandes cuestiones de la vida a través de la lectura de los libros clásicos, desde La República de Platón hasta Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, pasando por san Agustín, Confucio o Simone de Beauvoir. El Centro Humanismo Cívico del Instituto Cultura y Sociedad la invitó a la Universidad de Navarra para conversar sobre la necesidad de una vida intelectual.

Pensativos empieza así: «A la mitad del camino de mi vida». Las mismas palabras con las que Dante da inicio a su Infierno. ¿Intenta este libro ser un Virgilio que nos guíe en la «selva oscura» del mundo contemporáneo? No en la selva oscura sino a través de ella, hacia fuera. Ya hay demasiados libros que le dicen a la gente lo que debe hacer, y yo quería que quedara claro que también soy una peregrina, como mis lectores. Quería mostrar los hitos que he atravesado en mi camino hacia el placer de la vida intelectual, y en ese sentido me gustaría ser como Virgilio.

Su libro tiene una evidente vocación pública hasta en los ejemplos que usa. Menciona, de hecho, que una de las

20—Nuestro Tiempo agosto 2023

Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo

formas de la lucha obrera en el siglo xix era la lectura. ¿Cree que hoy, que no se lee, los trabajadores tienen menos posibilidades de realizarse?

En cierto modo es evidente que no: la tasa de alfabetización actualmente es muy alta, las condiciones laborales —al menos en Estados Unidos y Europa— son mejores… Pero nuestra situación frente a la tecnología es mucho peor. Mientras que un libro te daba amplias posibilidades de desarrollo personal —de crecimiento interior—, un teléfono, que es lo que tiene la gente de hoy, no. Es difícil hacer un diagnóstico certero porque estamos muy al inicio de algo parecido a la revolución industrial, pero es obvio que hay una degradación y es natural que nos preocupemos. También ofrecerá, seguro, nuevas posibilidades, aunque no soy capaz de decir cuáles.

¿Cómo concibe usted una relación saludable con internet a las puertas de la revolución de la inteligencia artificial y el metaverso?

En una relación saludable, internet es una herramienta que puedes usar o no. Lo que yo defiendo es una forma muy crucial de libertad en la que eres tú quien decide cómo usar las herramientas y qué papel desempeñan en tu vida. Tus valores e ideales no te los puede dar el algoritmo; al contrario, debes utilizar las máquinas para llevarlos a cabo. Para eso, lo primero y lo más importante que hay que recuperar es el sentido de comunidad, el cara a cara, y la clase de crecimiento personal que se produce en una comunidad así.

Hay momentos de su libro en los que uno tiene ganas de dejar el mundo y marcharse a Walden. ¿Le parece a usted una opción aceptable?

Preferiría que se desarrollase una contracultura robusta, que es lo que se ha perdido en los últimos cincuenta años en Occidente. La gente necesita construir

alternativas. Me gusta más, como metáfora —aunque sea un poco dramática y hasta ofensiva—, el ferrocarril subterráneo por el que los negros del Sur de los Estados Unidos huían de la esclavitud. Se escondían a través de una red de casas seguras que componían una vía de escape. También hoy se necesita un túnel de fuga de la cultura contemporánea, y para eso hace falta alguna clase de conexión entre personas. No sirve de nada desaparecer del mundo. Es mejor crear una red invisible y coexistente con la cultura mainstream que la desafíe. Eso es una forma de caridad también: ayudar a las personas que están atrapadas en un estilo de vida dañino.

Ese estilo de vida que atrapa a la gente es el de los trabajadores explotados en los almacenes de Amazon, pero también el de sus jefes. Dice usted que somos «esclavos de esclavos». ¿Cómo hemos llegado a esta situación?

[Resopla] No tengo ni idea, pero existe también un altísimo grado de competitividad entre las personas más ricas. Por algún motivo —no sé de dónde procede— es una característica de nuestro tiempo: nadie se siente seguro. Aunque puede que esto haya mejorado un poco desde el covid. El libro lo escribí antes y es posible que esa situación haya llevado a algunas personas a cambiar algo de sus vidas.

En Estados Unidos, durante la pandemia, mucha gente abandonó su puesto de trabajo. Es un fenómeno interesantísimo. Sucedió en todos los niveles, especialmente en los más bajos. Ante la perspectiva del encierro y la muerte, la gente se dio cuenta de que podía tomar decisiones.

La cito: «Si trabajo para ganar dinero, gasto el dinero en las necesidades básicas del día a día y organizo mi

El Proyecto Catherine

Se exigen dos requisitos a quienes quieren estudiar en el Proyecto Catherine: saber leer y poder mantener una conversación. Es gratuito y no ofrece títulos ni créditos: solo el placer de haber aprendido. Profesores de distintas universidades participan sin recibir nada a cambio en este curioso voluntariado cultural que Zena Hitz fundó en 2020. «Yo visualizaba la educación sin ataduras: ni carreras, ni créditos, ni tasas, movida solo por el amor manifiesto al simple aprender», declaró en la revista Plough. Una vez a la semana, los alumnos —a los que llaman lectores— y los profesores —tutores— se reúnen por videoconferencia en pequeños grupos para comentar una treintena de libros clásicos (Tomás de Aquino, John Dewey, Michel de Foucault, Fernando de Rojas…) en conversaciones sin un rumbo predeterminado. El programa tiene lista de espera y aspira a crear una red internacional de grupos de lectura locales para esquivar la virtualidad, que entienden como un mal menor. El nombre del proyecto quiere honrar a santa Catalina de Siena, que refutó a cincuenta filósofos de la corte con su elocuencia, y a Catherine Doherty, fundadora de Madonna House — donde vivió unos años la profesora Hitz— que, entre otras cosas, inventó una especie de biblioteca por correo postal cuando el Gobierno canadiense dejó muchas de las regiones del país sin ese servicio.

agosto 2023 Nuestro Tiempo —21

vida en torno al trabajo, entonces mi vida es una espiral inútil de trabajar por trabajar». ¿Cree que un individuo puede romper ese círculo vicioso o es algo que solo puede hacerse desde la política?

Creo que parte de nuestra obsesión con el trabajo tiene que ver con la soledad: cuando no estás trabajando te das cuenta de lo vacía y desoladora que es tu vida, de hasta qué punto estás desconectado de tus semejantes. Esto es especialmente cierto en los Estados Unidos, donde tenemos una cultura muy comercial. Te vas a vivir lejos de tu familia, lo dejas todo, no tienes hijos, le vendes el alma a tu profesión… Así que, si dejas de trabajar un momento, te pones enfermo, no puedes soportar el vacío. Pero no creo que la solución sea política, sino más bien social. Necesitamos una comunidad, salir de la soledad, conectar con otras personas.

El filósofo coreano Byung Chul-Han sostiene que, en nuestro capitalismo tardío, el ocio se piensa como una manera de descansar para seguir produciendo. Usted apunta en la misma línea. ¿Cómo entiende usted un buen ocio, deseable?

El ocio no es pasivo, es una actividad. Pero una actividad que se basta a sí misma, que podría ser la culminación de tu existencia. Hay quien dice que se podría tirar

toda la vida en la playa, pero la mayoría de las veces no va en serio. Sin embargo, existen actividades —el pensamiento, el estudio, el arte, la música, la oración— que son una especie de cima en las que uno puede decir: «Mi vida va de esto».

Otra forma de distinguir el buen ocio es aplicarle el test del meteorito. Si cayera mañana un meteorito, ¿seguirías haciendo eso? Si la respuesta es que no, es porque lo que haces no se basta a sí mismo.

¿Existe la felicidad?

[Chasquea la lengua] Por supuesto, sí.

¿En un sentido fuerte? Bueno, no en un sentido convencional, desde luego —sentimientos constantes de placer y una satisfacción que dure para siempre—, eso no es posible. Pero sí lo es disponer de una actividad gratificante que llene tu vida de sentido y estructure el resto de tu existencia, es decir, un fin último. Ahora bien, esta respuesta sigue incompleta, porque existe Dios y hay felicidad eterna.

En su libro dice sobre esos «fines últimos» que «a menudo presentan una fragilidad impredecible; de ahí la ansiedad juvenil por el futuro, nuestras crisis de mediana edad y los arrepentimientos de la vejez». Resulta angustioso pensarlo, habida cuenta de que

nuestra felicidad depende de ellos. ¿Qué podemos hacer para no equivocarnos?

[Le da un ataque de risa]. Hay una fragilidad muy esencial en la vida, incontrolable. No puedes pensar que si sigues unos pasos determinados no te equivocarás y serás feliz. Has de asumir que puedes fracasar incluso aunque tengas unos fines últimos estupendos. Yo, por ejemplo, que dedico mi vida a enseñar y aprender, puedo dejarme embelesar por esto de que me traigan en avión a España, me lleven a unas comidas espléndidas y me entrevisten los medios de comunicación. Aunque empecé con esto por una cuestión de servicio público, es francamente sencillo que se me tuerza la intención y lo haga por mí, por lo que disfruto, por recibir la atención de los demás… Sinceramente, pienso que la estructura de una vida es una cuestión de gracia divina: nunca estará del todo bajo tu control, porque la fragilidad es una forma básica de lo que somos. Y, si no crees en la gracia, tienes que pensar que es una cuestión de suerte.

¿Y si la gracia no llega?

La gracia siempre llega. [Se ríe]. Abrazas lo que ves, haces lo que puedes y todo cuaja.

Entonces, ¿cuál es el papel de la fe en la felicidad?

22—Nuestro Tiempo agosto 2023 Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo

«Tus valores e ideales no te los puede dar el algoritmo; al contrario, debes utilizar las máquinas para llevarlos a cabo. Para eso, lo primero y lo más importante que hay que recuperar es el sentido de comunidad, el cara a cara, y el crecimiento que se produce en una comunidad así»

En el libro enfatizo que la vida intelectual es un don natural. La fe no garantiza que tu vida funcione ni es una especie de evangelio de la prosperidad. Pero en la vida hay cosas que importan y otras que no, y la fe puede ayudarte a tener claro cuáles son cuáles; ayuda a mantener lo importante en el centro.

En su libro se advierte una predilección por las cosas pequeñas: limpiar la casa, cocinar, cuidar las plantas, la carpintería… ¿Qué tienen de especial esas actividades?

Conciernen al cuerpo de un modo neurálgico y te fuerzan a medirte con alguna clase de limitación. Suena paradójico, porque pensamos que la experiencia del límite es dolorosa, pero de hecho resulta un alivio. Nuestra mente es una habitación donde todo es lenguaje, y resulta muy sencillo perderse. Hay gente que ha dedicado toda su vida a un proyecto intelectual absolutamente inútil, desco-

VIDA INTELECTUAL

El impulso de aprender puede encauzarse mal, para obtener dinero o estatus, pero eso no es vida intelectual, sino una deformación de aquella que Zena Hitz llama «amor al espectáculo» [curiositas]. Ese tipo de conocimiento no ofrece nada parecido a la felicidad. En cambio, la verdadera vida intelectual está orientada al crecimiento de la persona, es un esfuerzo consciente por conocerse a uno mismo, como proponía el oráculo de Delfos. Por eso conviene redimir el deseo de saber a través de la disciplina filosófica, y esa ascesis es la vida intelectual: una lucha interior por obtener la virtud de la seriedad [studiositas], «el deseo de llegar a lo más importante, al fondo de las cosas».

nectado de la realidad. ¡Es terrible, si lo piensas! Pero en la cocina o el jardín el resultado es palpable, tangible. Puedes verlo, y sabes cuándo ha salido mal. Además, esa clase de actividades manuales son útiles y producen cosas buenas. La comida, la belleza, las verduras y las flores, una silla o una mesa bien hechas son un servicio a los demás. Creo que por eso resulta tan satisfactorio.

Usted habla mucho de la naturaleza y el aire libre. ¿Puede el movimiento ecologista ayudarnos a recuperar parte de la vida intelectual que hemos perdido?

Creo que sí. Hay facciones políticas de ese movimiento más interesadas en cambiar nuestros hábitos de vida... Pero creo que preservar la naturaleza y facilitar el contacto de los humanos con ella es muy importante. Esos programas que llevan a los niños al campo y les enseñan los nombres de los pájaros y las flores y los bichos son

agosto 2023 Nuestro Tiempo —23

extremadamente positivos. Nos ponen en contacto con una parte importante de lo que somos, y también con nuestra limitación. El mar es inmenso, como las montañas. ¿Quién eres tú en mitad de todo eso? Esa experiencia es en cierto modo inquietante, perturbadora. Ahí reside el misterio, que tiene que ver con la belleza, una gran imagen del mundo.

¿Y qué pasa con la belleza? ¿Cómo nos relacionamos con ella?

No pienso demasiado sobre la belleza, la verdad; no es uno de mis temas. [Silencio] Creo que me siento inclinada a decir que es una cierta clase de orden... Hay algo casi teológico en la belleza natural.

John Denver, en una canción, dice algo así como que la naturaleza es una oración para los no creyentes... Y es verdad que en ella experimentamos algo parecido a la contemplación, ¿no?

La contemplación es la respuesta de la mente y el corazón a lo que está ahí, a la realidad. En la contemplación de la naturaleza no solo entrevemos a Dios, sino que nos conocemos mejor a nosotros mismos: hay algo radicalmente distinto en el cielo, en la nube, en el mar, en el árbol, en el animal… Pero en otro sentido somos lo mismo. Hay algo liberador y profundo en la pregunta sobre qué es

el mundo, de qué está hecho, cuál es el fondo de las cosas. Ahora parezco una filósofa continental [Se ríe].

Pero ¿las ideas todavía mueven el mundo?

No estoy segura de que lo hayan movido nunca [Se ríe]. Sí lo mueven a pequeña escala: tú orientas tu vida a partir de tus ideas, y en eso consiste la libertad. Pero, en un sentido amplio, las ideas vienen detrás de los hechos, son una especie de justificación de lo que sucede. Ahora sueno como una marxista. ¡Las condiciones materiales y sociales tienen su propia vida! Algo como la revolución industrial —el dinero y el poder— sí cambia el mundo. ¿La filosofía? No lo creo.

Pensativos es una defensa a ultranza de la inutilidad de lo inútil. Sin embargo, usted cuenta en el prólogo que muchos de sus compañeros de clase en la universidad están muy bien posicionados en la política, los medios o las organizaciones internacionales. ¿Es falso que no se puede vivir de las humanidades?

Es falso, así de simple.

Sin embargo, sí cree que las ideas se asientan al contrastarlas. Uno de los puntos más concretos, efectivos y sorprendentemente sencillos de su propuesta es la conversación de uno en uno. ¿Qué la hace tan especial? Que son encuentros intelectuales titubeantes y con final abierto, y esa es la estructura del auténtico aprendizaje. Ensayas tus ideas, las pones a prueba con otra persona que confronta tus perspectivas. Para que una conversación sea buena, basta una suerte de unidad de propósito, buena intención, aunque no se llegue a un acuerdo. Responde al modo en que los seres humanos conectamos unos con otros. En una conversación piensas de verdad, mientras que recibir un resumen de unas ideas en bulletpoints y tener que

24—Nuestro Tiempo agosto 2023

Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo

«Las conversaciones son encuentros intelectuales titubeantes y con final abierto, y esa es la estructura del auténtico aprendizaje. Ensayas tus ideas, las pones a prueba con otra persona que confronta tus perspectivas»

arrojarlas luego en un examen no es pensamiento. Hemos construido una institución, la universidad, cuyo único sentido existencial es el pensamiento… Y puede que en las universidades no se piense. Lo encuentro terrorífico, pero sucede.

¿Se puede incorporar la conversación a los sistemas universitarios?

Por supuesto que se puede. Ahí está el modelo de Oxford y Cambridge, que funcionan así desde hace siglos. Los alumnos leen algo, escriben y, una vez a la semana, acuden a los tutorials, que son conversaciones a ese respecto con un profesor que no los evalúa. El problema es que eso es carísimo, porque se necesita un número muy elevado de profesores que no se pueden permitir instituciones como la Universidad de Maryland, que tiene veintitrés mil alumnos. Donde yo trabajo, en Saint John’s, aplicamos otro estilo: leemos grandes libros y luego tenemos una conversación estructurada en el aula sobre ellos. En el Proyecto Catherine tenemos por Zoom conversaciones que no dan créditos. No es perfecto, pero ya es algo.

A principios de este año ha publicado

A Philosopher Looks at the Religious Life(2023), en el que escudriña con mirada filosófica la vida de los monjes. ¿Qué podemos aprender de ellos?

Su opción vital tiene una visión de la felicidad, cierta idea de lo que significa florecer como ser humano. Hay gente que apuesta por esa vida hoy —no es algo del pasado o una mera posibilidad—, y al lector contemporáneo le resulta paradójico que esa vida incluya el sacrificio deliberado del dinero, las posesiones, la familia, la forma de vestir… incluso la voluntad para determinar el propio futuro. El libro investiga la paradoja de una felicidad que lo entrega todo. Es difícil de entender que funcione.

Pero funciona. Claro que funciona.

En las decisiones de su vida, contemplar el dolor ajeno ha desempeñado un papel fundamental. ¿Es posible una vida humana que no considere el dolor de los demás?

Probablemente no. Si no ves el dolor de los demás, no puedes amarlos. El amor, el dolor y la percepción del dolor tienen entre sí una conexión muy íntima. No podemos vivir sin amor, pero el amor causa dolor: el de la ausencia, la frustración, la preocupación, la inquietud, la ansiedad…, o el dolor de que alguien a quien quieres ejerza su libertad de un modo pernicioso.

No hay amor sin dolor, eso es verdad. Pero también es verdad que el dolor puede engendrar un amor activo. Pensemos

en el pecado original, que es al mismo tiempo el sufrimiento original. Antes de la caída, Adán y Eva serían como niños. Después del sufrimiento se hicieron adultos. Yo no quiero ser una niña para siempre, sino florecer como ser humano, y para eso he de sufrir. Sé que no es una explicación, pero la metáfora ilumina. Es algo mucho más misterioso de lo que podemos llegar a entender. Pero estamos juntos en este camino: tenemos que sufrir para amar. Nt

agosto 2023 Nuestro Tiempo —25

«Si no ves el dolor de los demás, no puedes amarlos. El amor, el dolor y la percepción del dolor tienen entre sí una conexión muy íntima. No podemos vivir sin amor, pero el amor causa dolor»

AHORA BIEN Enrique García-Máiquez

Sigo en Navarra

café antes de las grandes dosis que me metí entre pecho y espalda en el Faustino. Ahora a menudo me recito los versos al café que escribió un tío abuelo mío: «Haz promesa formal / de no faltarme en la vida / porque eres una bebida / para mí fundamental». Otra menudencia: cuando me veía despeñándome escalera abajo, el director de Belagua me preguntaba a qué hora era la clase. Cuando se la decía y comprobaba que justo esa era ya la hora exacta, me recordaba: «El tiempo de desplazamiento existe. No eres puntual por salir a la hora en punto, sino por estar ya allá. Tú no te teletransportas…». Cada vez que salgo escopetado para llegar (tarde) a una cita, resuenan en mis oídos aquellas exactas palabras. Parecen minucias, pero son enormes o, al menos, frecuentes minucias, prácticamente diarias.

«Cuando hemos estado de verdad en un sitio, ese sitio se queda en nuestra biografía y en nuestro futuro, para siempre. Por eso hay que estar de verdad en los mejores sitios»

CUANDO VISITO la Universidad, me asombra descubrir que no me había ido. Una creciente sospecha barruntaba desde Cádiz, pero de vuelta me encuentro conmigo mismo al doblar la esquina que lleva del Central a la Biblioteca, por ejemplo. No se trata solamente de los espejismos de la nostalgia, sino que llevo tanto de la Universidad de Navarra dentro que soy un microcampus andante, esté por donde esté. Kipling tiene un poema en el que habla de que cada tumba de un soldado inglés en el extranjero es un pequeño pedazo de Inglaterra. La idea con el campus es la misma (un campus-santo), aunque prematura. Por ahora prefiero recordar un poema de una joven profesora, María García Amilburu, que me impresionó con viveza en mis días universitarios, y que guardo en la memoria: «No hay ausencia. / Tengo tanto de ti / en mi interior / que estando yo conmigo / tú estás siempre presente». Entonces lo leí como un poema amoroso, probablemente fuese místico, y ahora tiene una lectura de alumni con tanta alma mater en el alma. Son naturalmente tres lecturas compatibles.

Para no pecar de abstracto, bajemos a lo concreto, sabiendo que cada antiguo alumno tendrá sus retazos dentro. Yo de la Universidad me acuerdo todos los días en pequeños hábitos que adquirí en ella. Hasta llegar, yo me duchaba por las noches, como los niños en edad escolar. En Navarra pasé a la ducha mañanera. Tampoco tomaba

LA PREGUNTA DEL AUTOR

¿En qué nota usted, querido alumni, que no se ha ido del todo de la Universidad de Navarra?

También muy frecuentes, otras lecciones navarrenses más profundas. Estudiando Derecho con poca vocación jurídica, se me echaban los exámenes encima. Vivía entonces con placer morboso las noches excitantes de estudio (y café, de nuevo). A aquel trabajo intelectual contrarreloj me aficioné con la misma falta de lógica con la que otros se empeñan en la media maratón o en el ciclismo de montaña. Ahora escribo como mínimo una columna de prensa al día, y aquel gusto por la adrenalina del pensamiento al contraataque viene en mi ayuda. Si me tengo que quedar una noche extraordinaria de trabajo, como casi todas, vuelvo a ser el divertido e irresponsable estudiante de Derecho Financiero tratando de llegar al examen final con los apuntes más o menos leídos. Organizar mis días fijando a qué misa iré es eje que me traje de la Universidad. También allí don Juantxo Bañares me enseñó con paciencia los rudimentos de la métrica española. Ahora, cada vez que ponderan mi dominio de la técnica como un valor que sí que tengo como poeta, regreso a aquella noche navarra donde me explicaron con paciencia de artesano los elementales de la cosa. Otra lección imborrable es la admiración. Yo llegué a Navarra con el aura del chico más leído y escribido de mi clase del colegio. La vanidad me duró tres días. En Navarra me di cuenta de lo poco que sabía, de lo mucho que me quedaba por aprender y de la existencia de maestros generosos dispuestos a ayudarme a pasar del estado gaseoso al sólido, sin estancarme en el líquido. Ahí sigo.

Pasamos por muchos lugares, pero lo importante es lo que nos pasa en ellos y lo trascendente es que el espíritu de esos lugares pase a nuestro espíritu y se quede y nos quedemos. Oficialmente soy ya alumni, pero en la práctica diaria, soy un alumno más. Paseo por el campus, vuelvo a las aulas.

@EGMaiquez

26—Nuestro Tiempo agosto 2023

Enrique García-Máiquez [Der 92] es poeta y ensayista.

@NTunav Opine sobre este asunto en Twitter.

Jorge Freire «La autoayuda fabrica sogas y las vende como corbatas de seda»

Hazte quien eres es un libro de filosofía práctica, pero Jorge Freire le puso, medio en broma, ese título tan comercial, casi de autoayuda. Y resulta que se vende bien. Escudriña con el lúcido colmillo del pensador inteligente —o sea, con mucho humor— los vicios de una sociedad trinchada de Instagram y gimnasios, y propone un camino escondido para la realización personal, para ser del todo quienes estamos llamados a ser.

texto José María Sánchez Galera [Com 98 PhD Filg 18] fotografía Pilar Martín Bravo ilustración Fernando del Hambre

28—Nuestro Tiempo agosto 2023

Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo

Aunque nacido en Madrid (1985), a Jorge Freire se le notan hechuras y ramalazos gallegos. Le sigue fascinando Mortadelo —«Tiene la culpa de mi gusto por las palabras añejas», comenta— y toda la producción de cómics del barcelonés Francisco Ibáñez; en personajes como el profesor Bacterio, Chicha, Tato y Clodoveo encuentra arquetipos para descifrar la realidad humana de la política. Filósofo por formación —«Fui muy feliz en la universidad; la instrucción cumple un rito de paso que ha de observarse con rigor, sin estirarlo»—, es profesor y escribe para medios como El País, The Objective o El Mundo. Su voz, con una entonación cuidada, aunque a veces rauda, y de prosodia

que recuerda a un escenario o un estrado, se escucha de manera asidua en Onda Cero. Ha publicado varios ensayos, entre los que destaca Agitación: sobre el mal de la impaciencia (Páginas de Espuma, 2020), pues le supuso ganar el XI Premio Málaga de Ensayo.

Lo elogian El Cultural —que lo incluyó en su lista de pensadores jóvenes que marcarán la filosofía de los próximos años—, Javier Gomá —que lo considera «el más joven de nuestros clásicos»—, o Jorge Bustos —que ha destacado las virtudes de su libro Agitación—. Habla y escribe con una nitidez cortante, y con un recurso a un vocabulario poco sólito hoy. Él lo achaca a Mortadelo y, si bien recuerda a Juan

Manuel de Prada, podría ser también un resabio cervantino, una querencia por el augusto léxico rústico de los abuelos o, sin más, una manera de evitar que nuestro diccionario se reduzca año tras año.

Como remedio para el sentimentalismo y la cultura de lo emotivo y el clic rápido, Freire opta por un retorno al legado occidental. Piensa, con Maritain, que las posturas filosóficas y políticas tienen su base en el carácter. «Yo soy estoico por naturaleza —asegura—, y eso condiciona, si no determina, mi pensamiento». Quizá sea ese el motivo por el que presenta como un ideal el ser «un feliz donnadie», ya que, mientras «al tonto del pueblo lo conocía todo el mundo, el anonimato es la regalía del sabio».

En su último libro —hasta octubre—, Hazte quien eres (Deusto, 2022), describe un prontuario moral deliberadamente combativo, una ráfaga de escopetazos contra una época marcada por el narcisismo exhibicionista. Pero no se trata solo de una denuncia de vicios, de una queja con el índice enhiesto y reseco. El libro también es una propuesta ética —o sea, de êthos, de carácter, de forma de ser— que trasciende la coyuntura; no es mera reacción a un tiempo que ha decidido devenir en grotesca caricatura. Es un libro que invita a educar el criterio propio, a adquirir buen gusto y a aspirar a la mejor versión de uno mismo, pero, además, aconseja eludir las discusiones ruidosas, apartarse de los consensos impostados y no caer en el cinismo o la actitud crítica como punto de partida y de llegada.

A pesar de todo, Hazte quien eres es un volumen escuálido. Parece que se lee de una sentada. Pero no. Aunque con momentos divertidos —Freire no es hombre de palabra reposada y premiosa, sino de verbo ágil, entrenado como un tiquitaca vertical y goleador, y un humor que recuerda a algunos epigramas de Marcial—, hay planteamientos que requieren de una segunda y tercera lectura: «No seas co-

30—Nuestro Tiempo agosto 2023

Grandes temas Pensar el mundo contemporáneo

tilla», «Huye de la academia», «No des explicaciones», «No tengas empatía». Alude a los clásicos de la Antigüedad, desde Píndaro hasta Aristóteles, Epicteto o Marco Aurelio. También incluye entre sus referentes a varias cumbres cristianas, como san Agustín o Baltasar Gracián, pero sus páginas dan la impresión de un senequismo puesto al día en un diálogo constante —en persona, en coloquios, en la radio, en Twitter— con autores que hoy pueblan los periódicos como Daniel Gascón, Enrique García-Máiquez, Juan Claudio de Ramón, Armando Zerolo, Ana Palacio, Aurora Nacarino-Brabo o

Gregorio Luri

Hazte quien eres. Un título con resonancias clásicas, pero con un tono moderno.

Nada hay más moderno que los clásicos. Iba a llamarse La escondida senda, en honor al verso de Fray Luis. Por ella «han ido / los pocos sabios que en el mundo han sido». Pero mi editor me dijo que no tenía tanta pegada. Y lo cierto es que Hazte quien eres, el mandato de Píndaro, le va como un guante. Recordemos que para Píndaro somos seres de un día, lo que quiere decir que nuestra aventura se compone de una sucesión de días y de noches. La virtud no se halla en el esfuerzo titánico del bodybuilder, sino en la costumbre morigerada.

También hay un punto de ironía en el título. Hazte quien eres suena a autoayuda, lo que tiene su gracia, ya que el libro es una requisitoria contra el narcisismo individualista. Mi género es el de las consolationes, que ofrece argumentos para

AGITACIÓN

Uno de los rasgos del hombre actual es su estado de agitación, de zarandeo. Lo cual implica dos aspectos: por un lado, su continua dependencia de estímulos banales, como los que lo tienen unido al móvil o al consumismo, sobre todo el emocional. Por otro lado, este bamboleo genera una náusea que impide al hombre encontrarse a sí mismo, de igual modo que el protagonista de Waterworld (1995) se mareaba en tierra firme. La solución que plantea Freire para ser libre consiste en dominarse a sí mismo. Pero también recuerda que nadie es el «único artífice de su propia ventura», lo cual implica familiarizarse con la disciplina, la renuncia, el estoicismo y la mano izquierda.

apuntalar el carácter. Detesto, en cambio, esos panfletos que le dicen al ciudadano que todo lo que sucede es por su culpa y que la solución es pensar en positivo. La cursilería es la estética del mentiroso. Y la autoayuda fabrica sogas y las vende como corbatas de seda. Por eso los ingenuos, al correr a atárselas al cuello, se convierten en sus propios verdugos. En general, toda especie de wishful thinking pone al entendimiento camino del cadalso.

¿Vivimos en la autoayuda como patria y el gimnasio como religión?

No cunde el culto al cuerpo, sino el odio al cuerpo. El gimnasio no es un templo en el que adorarnos; es una forma de estar en el mundo. Allí es habitual que te pregunten «Cuánto tiras», o sea, cuánto peso levantas en un ejercicio anaeróbico que, reconozcámoslo, resulta muy aburrido. El gimnasio deviene, por tanto, en un lugar para tirar de peso muerto. ¡Yo lo que propongo es tirar del peso vivo! Hay pocas respuestas más filosóficas que la del vecino cuando le preguntas qué tal va: «Pues aquí, tirando». ¿Pero de qué tira quien va tirando? Del carro. No creo que el ejercicio de la virtud consista, como creía Platón, en ser como un auriga que domeña su cabalgadura. No se trata de conducir un coche de caballos, sino, más bien, de atalajarnos nosotros

agosto 2023 Nuestro Tiempo —31

«El ejercicio de la virtud no se trata de conducir un coche de caballos, como creía Platón, sino, más bien, de atalajarnos nosotros mismos, de calzarnos los casquillos y de colgarnos las alforjas»

TOMEN NOTA

El filósofo en ocho aforismos

«La cursilería es la estética del mentiroso»

«Nuestro coetáneo, en pocas palabras: el hígado de un abuelo y el bolsillo de un adolescente»

«La lucha contra el tópico es una tarea moral»

«Cuando llega avalado por el poder, no hay bufón que tenga gracia»

«Compartimos casi todos los vicios de los jóvenes y tenemos pocas virtudes que enseñarles»

«Tanta sinceridad y espontaneidad son variantes de la grosería»

«Cada ciudadano es un publicista de sí mismo»

«La pregunta hoy sería si uno existe si no tiene fotos haciendo el bobo en Instagram»

mismos, de calzarnos los casquillos y de colgarnos las alforjas. Claro que hay en nuestro tiempo muchos hombres-centauro que creen poder zafarse de su enjaezado y de sus herrajes para correr más rápido. Pero esa actitud, que nada tiene de virtuosa, debe ir directa al cajón de la morralla ética.

¿Es la nuestra una época narcisista?

La nuestra ya no es una sociedad narcisista. El Narciso de Ovidio anda en amores de sí mismo y provoca las llamas que sufre, pero se mira en un espejo deformado que le devuelve una imagen ciclópea que excita su vanidad. Nuestro coetáneo, en cambio, se odia. Es más Salomé que Narciso. Y, como princesa caprichosona, ve todos sus deseos automáticamente satisfechos. La culpa es, seguramente, del tetrarca que le ha jurado darle todo lo que pida, igual que hace con nosotros ese perverso genio de la lámpara que es el hedonismo a corto plazo.

¿A eso ayudan las estrellas del fútbol como modelo humano?

A mí el deporte me parece bien siempre que lo practique otro. De pequeño me pasaba el recreo intentando hacer la ruleta, como Zidane, con escaso resultado, y celebraba los goles señalándome la camiseta, como Raúl. Es lo que Gabriel Tarde llamaba «el resplandor imitativo». Lo que no entiendo es que el deportista deba ser depositario de una serie de virtudes morales. ¿Qué enseñanza moral vas a extraer de alguien inmerso en una carrera solipsista de larga distancia; alguien que solo puede responder que está contento con el resultado o que está muy concentrado? Por otro lado, se da una curiosa paradoja. ¿No resulta sorprendente que lo importante sea participar, como nos dicen cuando un atleta español se queda sin medalla, al tiempo que en la vida, convertida en competición, hemos de ganar siempre?

Quizá es simplista, pero hay quienes piensan que los jóvenes solo se dedican al móvil, al gimnasio y al alcohol. Abundan las jeremiadas, pero algunas tienen fundamento. A comienzos de este año, el Ministerio de Sanidad publicó un informe muy preocupante. Al parecer, los españoles empiezan a beber sobre los quince años y se ponen como piojos. Los expertos lo llaman binge drinking y es una práctica estúpida y peligrosa. La gente no busca alocarse, ni dislocarse ni trastocarse, sino sencillamente colocarse. Nos sentimos tan a la deriva que hacemos de una serie de sustancias nuestras guías de perplejos. El cafecito de la mañana nos coloca en la casilla de salida y el cigarrito de mediodía nos recoloca. ¿No decía el Viejo Profesor [Enrique Tierno Galván (1918–1986), alcalde de Madrid] que quien no esté colocado que se coloque? Pues hoy lo de colocarse es tan importante que hasta rebasa el ocio. Cuando uno tiene trabajo, está bien colocado, y entonces sabe qué debe hacer y a dónde ir. Pero, como es tan precaria la posibilidad de colocarse, se recurre cada vez más al colocón. Compartimos casi todos los vicios de los jóvenes y, por desgracia, tenemos pocas virtudes que enseñarles. Nuestro coetáneo, en pocas palabras: el hígado de un abuelo y el bolsillo de un adolescente.

Usted señala, dentro de los principales defectos éticos de nuestra sociedad, tanto el mal gusto como el narcisismo. ¿Es por haber desterrado el canon? No es tanto una ausencia de canon como la llegada de otro diferente: ojos de anime, pestañas magnéticas, bronceado artificial… Se ha arrumbado el gusto clásico en favor del turbogusto. Este es, según mi definición, la deformación del gusto al adecuarlo a la turbonormalidad, que es la realidad tumefacta y hormonada que inventan las redes sociales. Lo virtual es lo contrario de lo real, aunque traten de confundirnos. La galería no es buen lugar

32—Nuestro Tiempo agosto 2023 Grandes

Pensar el mundo contemporáneo

temas

para vivir. La persona desfigurada por el turbogusto le mete filtros a la vida hasta que pega el cantazo.

Jorge Bustos dice que hemos llevado el barroquismo hasta el gin-tonic. El Telecinco de las Mamachicho es un ejemplo de sobriedad estética comparado con lo que tenemos ahora. Hay videoclips de los noventa menos recargados que algunas películas de hoy. Y hablo de cintas tan ensalzadas como La gran belleza [Paolo Sorrentino, 2013], que es, a mi juicio, de pésimo gusto.

Santa Teresa de Ávila: «Nunca hable sin pensarlo bien, nunca afirme cosa sin saberla primero, nunca se entremeta a dar su parecer en todas las cosas si no se lo piden o la caridad lo demanda». ¿Pensaba en nuestra época esta monja?

Juan Clímaco aseguraba que la locuacidad es silla de la vanagloria, marca de la ignorancia y madre de la villanía. Me cuesta tomar en serio a quienes hablan «sin pelos en la lengua» o proclaman «las cosas claras», o los que arengan a los titubeantes en cualquier lid a expresarse «sin complejos». Tanta sinceridad y tanta espontaneidad no son sino variantes de la grosería.

Acaba usted de soltar algunas locuciones manidas. Me parece que les tiene algo de tirria.

El lenguaje define el pensamiento y, de alguna manera, da forma al mundo. Es lo que los griegos llamaban logos spermatikós Orwell decía en La política y la lengua inglesa que hay que precaverse frente a las frases hechas, porque se libra una batalla de conquista por nuestra propia psique. Por eso la lucha contra el tópico es una tarea moral.

Por ejemplo, de un tiempo a esta parte se nos invita a no «bajar la guardia». Es el conjuro de políticos y periodistas. Da igual

agosto 2023 Nuestro Tiempo —33

que se hable de vacunas, de seguridad vial o de fútbol. ¿Pero qué es? En el argot pugilístico, uno está en guardia cuando va con los puños en alto, protegiéndose la cara. Nos conminan a que avancemos por la vida a la defensiva y con los puñitos cerrados. Y yo me niego. El boxeo enseña que, si quieres flotar sobre el cuadrilátero, es preferible bailar con el adversario. La defensa ideal es un buen ataque. ¿Cuántos mundiales habrían ganado Brasil o Alemania tirando de catenaccio? Es mucho mejor mantenerse en pie y pisar firme.

¿Ese es el motivo por el que abunda el exhibicionismo, en especial en políticos?

A finales del pasado año, acuñé el concepto de «peregrino publicista» pensando en el paseo mediático de Macarena Olona [exportavoz del partido político español Vox]. Puso un tuit en que se leía el mensaje «Sola ante Dios». Ante Dios, digo yo, y miles de seguidores. Todo peregrino lleva una pechina colgada, porque la ostra vive oculta y cerrada, en completo recogimiento. ¿A santo de qué vas a hacer un camino de introspección cuando puedes dar titulares y fortalecer tu marca personal? Por supuesto, los grilletes de la exposición pública aherrojan los tobillos del político y lo condenan a seguir bailando en el vodevil, ya sea al son del argumentario o por cuenta propia. Conque, sí, el exhibicionismo abunda en política, pero también fuera de ella. Ahora, cada ciudadano es un publicista de sí mismo. ¿No decía el padre Berkeley que ser es ser percibido? La pregunta hoy sería si uno existe si no tiene fotos haciendo el bobo en Instagram.

¿Tendrá algo que ver la calidad de la educación contemporánea? Algunos pensadores, como Gregorio Luri, sostienen que existe una especie de deber moral del conocimiento que en nuestras sociedades rara vez se practica. Lleva razón. La persona que no se cultiva

es como el agricultor que permite que el pago se le enmalezca. Cultura es cultivo. En ese trabajo hortofrutícola existe hoy una falacia: la dicotomía entre competencismo y contenidismo. Y arrinconar la memoria porque todo esté en la red resulta una negligencia. ¿Te imaginas ir al taller y que el mecánico tenga que buscar en Google qué es el cigüeñal?

De modo que no somos la «generación mejor preparada». Ese sintagma es más falso que un duro de madera. En términos lógicos podemos decir que estar preparado es una función que requiere un parámetro como valor de entrada: estar preparado-para-algo. O sea, que no se puede estar preparado en términos absolutos. Por otra parte, ¿cómo va a estar preparada una generación que no tiene oficio ni beneficio, incapaz de encontrar trabajo y de desarrollarse con autosuficiencia? Después de ningunear durante años la formación profesional —con lo que se perdió la oportunidad de emplear a centenares de miles de jóvenes—; después de agitar el señuelo credencialista de la titulitis —lo que creó infinidad de universitarios sobrecualificados que hoy se dividen entre parados, precarios y falsos autónomos—… llegan y les masajean el lomo con el halago de la «generación más preparada de la historia». Venga, hombre: a otro perro con ese hueso.

¿Aceptamos demasiada influencia de internet, la televisión o los planes educativos?

No es que las aceptemos: estas cosas se nos imponen. Resulta imposible burlarlas. Podemos, todo lo más, sufrirlas de refilón. El remedio es no ser hijos de nuestro tiempo. Como dice Schiller en su Kallias, vive con tu siglo, pero no seas obra suya.

¿La vida buena es una buena vida? Es la vida virtuosa, ya que la virtud es

conforme a cada naturaleza. Justo ahora [La conversación tiene lugar a comienzos de 2023] estoy escribiendo un ensayo en que trato de responder a la pregunta que Adorno formula en su Minima moralia: ¿es posible edificar una vida buena cuando todo alrededor es malo? Soy muy pesimista. Sin embargo, creo que es mi mejor libro. Lleva por título La banalidad del bien y saldrá en octubre.

Definamos «vida virtuosa». ¿Qué virtudes es más importante cultivar? Autodominio, contención, atención. Coraje, curiosidad y alegría. Cincelar el carácter, confiar sin fiarnos e imponer nuestra suerte. Con eso basta.

¿Cómo ir a contracorriente y a la vez ejercer una influencia positiva en la sociedad?

Marcando distancias. Lo que en absoluto supone aislarse, sino más bien emboscarse. Ir con ellos, como en el Childe Harold [de Byron], sin ser uno de ellos. Una cosa es vivir en sociedad y otra, mancornarse con el aprisco. Pero muchos no se dan cuenta y así les va. Apartarse del mundo es lo que hace el ermitaño; el hacendoso, que es la figura virtuosa de Hazte quien eres, habita el meollo de la urbe sin asimilarse ni aglomerarse. Decía Deleuze en su librito sobre Spinoza que el filósofo se apropia de las virtudes monásticas, y tenía razón. Se trata de pasar como una sombra, de puntillas y a la chita callando, por mundos que no son el tuyo.

¿Vivimos en una sociedad poscristiana?