Diseño de Granjas Integrales Autosuficientes (GIA’s) en la

Zona Norte del Ecuador

Editor de la serie:

Créditos fotográficos portadas: Dr. Francisco Gangotena Finca Agroecológica Chaupi Molino

Edición: Lic. Roney Javier Pilataxi

Diseño y diagramación: Editorial UTN

Número de páginas: 205

Revisores:

PhD. Sandra Elizabeth Soria Albinagorta

Docente Titular Investigador. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) Huaraz - Perú.

MSc. Liova Oscar Espinoza Ortiz

Docente Titular Investigador. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) Huaraz - Perú.

Publicación de la Universidad Técnica del Norte, Ibarra – Ecuador. Todos los derechos están reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin previa autorización escrita por parte de la editorial. 2024 ©

Editorial Universitaria

Presentación

La evolución de los sistemas agrícolas ha permitido innovar la forma de producir desde un sistema enfocado en el uso de insumos externos como el caso de la agricultura convencional con su auge entre los años 60’s y 70’s mediante la revolución verde, que proponía el uso de variedades de alto rendimiento, intensificación de maquinaria y excesivo uso de agroquímicos de origen industrial que en su momento trajo grandes beneficios económicos para los actores de la cadena productiva, sin embargo, son evidentes las externalidades negativas que se generaron y se generan tanto al ambiente como a la sociedad en general, las mismas que han generado impactos irreversibles en muchos medios de producción a nivel mundial.

A partir de los años 90’s y como una de las principales alternativas de producción sostenible se orienta la integración de sistemas productivos para beneficio mutuo y con un sentido más holístico, es así que la Agroecología como campo de desarrollo de agriculturas limpias, ha permitido integrar estrategias de manejo para el desarrollo de una producción agropecuaria mediante la sustentabilidad en sus procesos, siendo un sistema de producción que recupera prácticas tradicionales y ancestrales de producción pero además concibe la relación ecológica con el ser humano y la sostenibilidad.

Ecuador,poseecondicionesadecuadasparaeldesarrollodeunaagriculturaencaminadaalograr beneficios ambientales, rentable económicamente y sobre todo socialmente justa, con la finalidad de abastecer de productos limpios inocuos y nutritivos para mejorar la salud de la población a fin de contribuir con la soberanía y seguridad alimentaria. En este contexto, la producción agrícola andina ecuatoriana se visualiza como una alternativa de desarrollo local y regional con potencial para mejorar los ingresos, el empleo y la inserción de los pequeños productores rurales en los mercados, que se deben impulsar desde el sector público como una vía de diversificación y reconversión agroproductiva.

Por consiguiente, es necesario mirar estos modelos productivos, desde su diseño técnico, y logística de implementación de las unidades productivas que permita determinar la distribución adecuada de las áreas, para integrar los componentes en todo momento, tomar en cuenta las especies (agropecuarias) más idóneas de acuerdo a la localización geográfica de desarrollo de

la Granja Integral Autosuficiente (GIA), con la finalidad de mejorar los beneficios productivos para el hombre, para el ambiente y para la sociedad en su conjunto. No obstante, la ausencia de información en el diseño e implementación de modelos de GIA, así como costos de producción agrícolas actualizados, e indicadores económicos confiables y sistematizados, dificultan las decisiones de implementación de los pequeños y medianos productores.

Por tal motivo, la presente publicación permite diseñar varios modelos de Granjas Integrales

Autosuficientes (GIA’s) que integren todos sus componentes, mediante un análisis inter e intraespecífico agroproductivo desarrollado en tres provincias de la Zona Norte del Ecuador como son Pichincha, Imbabura y Carchi. Este análisis se realizó en la Universidad Técnica del Norte, Carrera de Ingeniería Agropecuaria como parte de un proyecto de aula de la asignatura de Granjas Integrales que tiene por objetivo presentar los beneficios sociales económicos y ambientales de varios diseños de GIA’s con el finde lograr una producción futura sistematizada y óptima, la cual, a su vez, soporte el autoabastecimiento de las familias y la venta de sus excedentes para cubrir con la demanda de las necesidades externas que tiene la GIA.

En esta línea, el diseño y evaluación de Granjas Integrales Autosuficientes en la Zona Norte del Ecuador, constituye un punto de partida para futuras investigaciones orientadas a profundizar estudios agro-productivos integrales con enfoque a la comercialización de productos diferenciados en mercados orgánicos de la producción andina ecuatoriana, y un insumo para el diseño y formulación de políticas públicas dirigidas a mejorar la competitividad de las producciones agroindustriales, direccionar los procesos de innovación, desarrollo y priorizar las estrategias de intervención tendientes a promover procesos de desarrollo con equidad social. Los Autores

ÍNDICE DE CONTENIDO

I

CAPITULO II

“Diseño de la Granja Integral Autosuficiente (GIA) Las dos Alegres en la Provincia del Carchi

2.2. Características generales de la estructura y funcionamiento del Sistema de Granja Integral

2.2.1.¿Por qué diseñar una GIA antes de su implementación?.......................................19

2.2.2.Logística de la propuesta del diseño de la GIA en Cuesaca, Bolívar Carchi.........20

2.2.3.Localización geográficade laubicacióndela GIAen elcantónBolívarsectorCuesaca. 21

2.3. Definición de los Subsistemas de la GIA “Las Dos Alegre”.......................................

2.3.1.Subsistema agrícola................................................................................................23

2.3.2.Subsistema

2.3.3.Subsistema

2.3.4.Subsistema

2.3.5. Subsistema

CAPÍTULO III

sector El Tambo”

4.1. Introducción ....................................................................................................................87

4.2. Características generales de la estructura y funcionamiento del Sistema de Granja Integral Autosuficiente en la comunidad el Tambo, cantón Bolívar provincia del Carchi 88

4.2.1. ¿Por qué diseñar una GIA antes de su implementación? ........................................89

4.2.2. Logística de la propuesta del diseño de la GIA en la comunidad El Tambo, cantón Bolívar, provincia del Carchi. 90

4.2.3. Localización geográfica de la ubicación de la GIA en la comunidad El Tambo, cantón Bolívar provincia del Carchi. ............................................................................................91

4.3. Definición de los Subsistemas de la GIA en la comunidad El Tambo, cantón Bolívar provincia del Carchi. 91

4.3.1. Subsistema Agrícola................................................................................................92

4.3.2.Subsistema Pecuario ................................................................................................94

4.3.3.Subsistema Forestal 95

4.3.4.Subsistema Silvopastoril 96

4.3.5.Subsistema Alternativo............................................................................................96

4.4. Propuesta de diseño de la GIA en la comunidad El Tambo, cantón Bolívar provincia del Carchi. 97

4.5. Costos de implementación de la GIA..............................................................................98

4.6. Implantación de las instalaciones pecuarias de la GIA 100

4.7. Calendario de planificación para la producción y ventas en la GIA.............................102

4.8. Gestión de Comercialización

4.9. Indicadores económicos de la rentabilidad de la GIA (3 años) ....................................104

CAPÍTULO V

“Diseño de la Granja Integral Autosuficiente (GIA) Granjita el productor en la Provincia de Imbabura Cantón Ibarra, sector La Florida” 115

5.1. Introducción ............................................................................................................... 115

5.2. Características generales de la estructura y funcionamiento del Sistema de Granja Integral Autosuficiente en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, barrio la Florida. 117

5.2.1.¿Por qué diseñar una GIA antes de su implementación?.....................................117

5.2.2.Logística de la propuesta del diseño de la GIA en “Granjita el Productor”. 118

5.2.3.Localización geográfica de la ubicación de la GIA “Granjita el productor”

5.3. Definición de los Subsistemas de la GIA “Granjita el productor”

5.3.1.Subsistema

5.3.3.Subsistema Forestal/ Silvícola.............................................................................123

5.3.4.Subsistema Alternativo........................................................................................123

5.4. Propuesta de diseño de la Granja El Productor en el cantón Ibarra...........................

5.5. Costos de implementación de la GIA

5.6. Implantación de las instalaciones pecuarias de la GIA..............................................

5.7. Calendario de planificación para la producción y ventas en la GIA

5.8. Gestión de Comercialización .....................................................................................

5.9. Indicadores económicos de la rentabilidad de la GIA

CAPÍTULO VI

“Diseño de la Granja Integral Autosuficiente (GIA) TOISAN en la Provincia de Imbabura

6.2. Características generales de la estructura y funcionamiento del Sistema de Granja Integral

6.2.1.¿Por qué diseñar una GIA antes de su implementación?

6.2.2.Logística de la propuesta del diseño de la GIA en Llurimagua...........................140

6.2.3.Localización geográfica de la ubicación de la GIA en Llurimagua.....................141

6.3.

6.3.1.Subsistema

6.9. Indicadores

PRÓLOGO

Conel pasardel tiempo, el planetaTierra vieneenfrentandoconmayorseveridaduna dicotomía entre la creciente demanda de alimentos y la escasa disponibilidad de medios y factores de producción. La demanda de alimentos está influenciada directamente por el crecimiento demográfico que crece a una tasa del 0.9% a nivel mundial, al año 2023 según las estimaciones de las Naciones Unidades la población mundial es de 7.9 billones de personas.

Enestesentido,laurbanizacióndelosterritoriosestámodificandoelusodelsuelo,conevidente deterioro de las áreas productivas y ecosistemas frágiles en las zonas rurales, así como la ampliación de la frontera agrícola para favorecer los asentamientos humanos.

Por su parte, los efectos del cambio climático, en la producción de alimentos, son más evidentes con la pérdida de cultivos dadas las condiciones climáticas extremas e intensas tales como: incremento de temperaturas, radicación solar, incremento de heladas y/o sequías, deslizamientos a consecuencia de las lluvias torrenciales entre otros.

Los sistemas de producción de alimentos convencionales, semi-tecnificados y tecnificados han evidenciado sus debilidades para enfrentar estas problemáticas a pesar de los esfuerzos en mejorar la productividad en el uso de los recursos.

Debido a la coyuntura actual de cambio climático y deterioro de tierras agrícolas, crecimiento poblacional, debemos volver la mirada a las prácticas tradicionales y ancestrales que por la globalización se han ido perdiendo en la mayoría de los lugares, las Granjas Integrales Autosuficientes son una de las alternativas para atenuar la inseguridad alimentaria desde el punto de vista social, económico y ecológico.

La producción agrícola bajo el enfoque holístico de un territorio, de una parcela, de una Chakra, de una unidad de producción agropecuaria, tiene muchos beneficios entre los cuales podemos destacar la provisión de alimentos sanos, nutritivos, variados además conservar recursos naturales como el suelo, agua, diversidad y que, desde el punto de vista económico pueden ser altamente rentables.

La intención de este libro es evidenciar, desde los ejemplos, las ventajas de estos sistemas de producción alternativos, integrales y autosuficientes, que motiven a los productores y a la sociedad en general a retomar las prácticas productivas sostenibles y sustentables y que los consumidores, que juegan un papel importante, también comprendamos “los que está detrás de la percha de los alimentos” , y miremos al agricultor y los esfuerzos que realiza para que tengamos alimentos en nuestra mesa.

El libro está estructurado en capítulos de la siguiente manera: en el capítulo I se parte con la introducción y conceptualización de las Granjas Integrales Autosuficientes donde podremos evidenciar que son prácticas ancestrales y tradicionales que podemos encontrarlas aún en varios lugares de nuestro alrededor.

El capítulo II muestra un diseño de una Granja Integral Autosuficiente ubicada en la provincia del Carchi llamada Las dos Alegres, la propuesta contempla un diseño de GIA, presenta los costos de implementación de la GIA y los indicadores económicos de la misma.

El capítulo III presenta otra una propuesta de GIA en el cantón Mira de la provincia del Carchi, aquí podremos ver las características generales de la estructuras y funcionamiento de una GIA, aspectosteóricosdelporqué diseñaruna GIA,losdiferentessubsistemasque presentalamisma.

En el capítulo IV se presenta el diseño de la Granja Integral Autosuficiente llamada Nápoles ubicada en el cantón Bolívar, provincia del Carchi. La propuesta muestra la definición de los subsistemas que integran una GIA como es agrícola, pecuario, forestal, silvopastoril y alternativo.

El capítulo V por su parte muestra el diseño de una GIA en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra de nombre Granjita el productor, esta propuesta presenta el diseño de la GIA adecuado a las condiciones agroclimáticas de esta provincia.

Finalmente, en el capítulo VI podremos ver el diseño de la Granja Integral Autosuficiente Toisan ubicada en el cantón Cotacachi en la zona de Intag. La propuesta muestra también una base conceptual del porqué diseñar antes de implementar una GIA, las definiciones de los distintos subsistemas, los costos de implementación y los indicadores económicos de rentabilidad de la GIA.

Este trabajo va dirigido como material de lectura con información científica para profesionales y estudiantes involucrados en la producción de alimentos, pero por sobre todo al agricultor que necesita de información técnica para definir sus procesos agro-productivos y de comercio.

Este libro es resultado de un trabajo de aula con el curso de octavo nivel de la carrera de Agropecuaria de la Universidad Técnica del Norte, ciclo octubre 2022 – febrero 2023.

CAPÍULO I

“Granja

Integral Autosuficiente (GIA)”

Autores:

Basantes -Vizcaíno, Telmo Fernando; Albuja-Illescas, Luis Marcelo, Hualla-Mamani, Vilma

1.1. Conceptualización de la Granja Integral Autosuficiente (GIA)

El término Granja Integral Autosuficiente (GIA) es la conceptualización de un sistema de producción agropecuario alternativo al modelo convencional, que entre otros aspectos fomenta la producción diversificada y complementaria entre cultivos, especies pecuarias y forestales, este sistema requiere de pocos insumos externos y que en la actualidad tiene grandes beneficios desde el punto de vista ecológico, económico y social.

Varios autores han conceptualizado sobre el sistema de granja integral y se presentan a continuación: La granja integral es un modelo en el que la familia campesina usa adecuadamente los recursos disponibles (árboles, arbustos, suelo, animales, agua), para organizar la producción que contribuya al buen vivir de los agricultores. Combinando los conocimientos de nuestros abuelos con las modernas tecnologías (Ministerio de Agricultura y Ganadería, n.d).

La Granja Integral Autosuficiente (GIA) es una unidad orgánica con flujos cíclicos que se autorregulan. Dentro de ella se conciben de manera integral las relaciones suelo-planta-cultivos entre sí, cultivos con crianza animal, etc. (Figura 1.1), y se busca que el equilibrio dinámico de este conjunto se base en la simbiosis, la interacción y la autorregulación de los diversos componentes biológicos y no biológicos del sistema (Latorre, M. 2007).

Para Acosta (1998), es un modelo alternativo y diversificado al monocultivo o a la explotación agrícola tradicional del campesino latinoamericano, con su diseño, construcción y ejecución se

recuperan las valiosas tradiciones campesinas y se complementan con conocimientos de ecología, control biológico, y conservación de recursos primarios como suelo, clima y agua. Además, permite su transformación y la aplicación de tecnologías apropiadas a las condiciones delmedio,alosrecursosdelafamiliayalaarticulaciónalosmercadosydinámicaagropecuaria local.

Figura 1.1. Granja agroecológica, como alternativa de producción sustentable de alimentos más sanos.

Muñóz-Espinoza (2016), menciona que una granja integral se refiere a la combinación de sistemas agrícolas y pecuarios, logrando un eficiente uso de los recursos existentes en un determinado lugar. La producción de estas granjas está destinada principalmente para consumo humano y los excedentes son utilizados para la alimentación animal. Este tipo de factores permiten una interacción entre el hombre/planta/animal. El modelo de granjas integrales es una alternativa a la revolución verde misma que perjudica los recursos naturales.

La granja integral es una forma de manejar un minifundio tecnificado y hacerlo productivo, y que esto se traduzca en bienestar y mejor calidad de vida para los miembros de la familia; y así pasar de un campesino a un granjero productivo (Castillo, et al, 2004).

La granja integral autosuficiente (GIA) es un proyecto que, aprovechando de manera adecuada, puede proveer a la familia campesina de alimento limpio, variado y rico, ser fuente de trabajo y de ingresos económicos (si se comercializan los excedentes) y de permanente aprendizaje, producto de la observación y apropiación del entorno (n.d).

Según Sevilla (2005), citado por Narváez et al. (2018), una granja integral autosuficiente es un proyecto de vida para las familias asentadas en el campo que, además de asegurar una alimentación abundante en proteínas, vitaminas y minerales (carne, huevos, hortalizas, frutales, cereales, leche), enseña a cada uno de sus integrantes a vivir en armonía con la naturaleza mientras preservan y disfrutan del medio que los rodea, respiran aire puro, evitan la tala de bosques, conservan los cuerpos de agua y propician el mejoramiento de la tierra. Al mismo tiempo, estimula el uso de tecnologías apropiadas a bajo costo (uso de energía eólica, energía solar, producción de gas metano), lo que facilita en corto tiempo alcanzar los niveles de autosuficiencia y sostenibilidad deseados.

Como se puede evidenciar, el concepto de Granja Integral Autosuficiente tiene un carácter holístico, articulador e integral que mira a la producción agropecuaria más allá del aspecto económico, sino como una práctica ancestral que permita la reproducción de la vida en todos sus sentidos.

1.2. Recursos naturales limitados

Los recursos naturales como el suelo y agua sufren una presión constante y cada vez más acelerada entre otras razones, debido al crecimiento demográfico acelerado que ha modificado el uso del suelo, ha impulsado la urbanización en desmedro del sector rural y sumado a esto, los efectos del cambio climático en la producción de alimentos; factores que han afectado a los recursos naturales tanto en su disminución, contaminación e incluso en ciertos lugares a su extinción.

Al año 2023, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la población mundial asciende a más de 8 billones de personas y se estima que al 2050, la población mundial llegue cerca de 10 billones. En el caso de Ecuador las proyecciones mencionan que al mismo año la población será de 23 millones de habitantes.

Los procesos de urbanización mantienen una tendencia positiva a nivel global, las zonas que tenían un uso de suelo productivo han comenzado a cambiar por zonas antrópicas, además, la parcelación de las tierras en zonas rurales ha ocasionado que los sistemas de producción sean familiares y de autoconsumo.

Por su parte, en la llamada “Revolución verde” los sistemas de producción se enfocaron en incrementar la productividad agrícola para suplir de alimentos a una población creciente que en

sumomentogenerógrandesbeneficiosaniveleconómico.Sinembargo,conelpasardeltiempo se han podido revelar los efectos negativos que esta forma de producción tiene con el ecosistema (suelo, biodiversidad, aguas subterráneas) la sociedad en general y los cada vez más altos costos de producción.

Las estadísticas mundiales revelan que los recursos naturales son cada vez más escasos y se encuentran en una dicotomía entre el desmedro de estos y la creciente demanda de recursos como suelo, agua, alimentos, energía, entre otros. La asociación para la defensa de la naturaleza WWF mencionó al 28 de julio del 2022 como el día de la sobrecapacidad de la tierra, día en que la humanidad ha agotado los recursos naturales disponibles para todo el año. El día en que entramos en números rojos y en deuda con el Planeta.

Según sus estimaciones, la humanidad como media necesitaría 1,75 planetas para satisfacer sus demandas de recursos naturales y con grandes diferencias entre países, como se puede observar en la figura 1.2.

Figura 1.2. Cantidad de planetas que se necesitaría si cada uno viviéramos como los residentes de Norte América.

Fuente: National Footprint and Biocapacity Accounts, 2022

Una mirada global nos permite entender que la demanda y uso de los recursos naturales está muy por encima de la capacidad ecológica que tiene la Tierra para solventar las necesidades actuales y queda la interrogante de ¿Cómo se podrá afrontar las necesidades futuras con este ritmo de vida insostenible desde el punto de vista ecológico?

1.3. El suelo como medio de vida

El suelo es un recurso natural estructurado, esencial del medio ambiente en el que se desarrolla la vida, el cual sigue en proceso de evolución constante y es de suprema importancia para el bienestar de los pueblos.

Desde el punto de vista agropecuario, el suelo es el principal medio de producción de alimentos y aporta con varios servicios ecosistémicos que permiten la vida en la Tierra.

La FAO (2015) menciona que el suelo suministra alimentos, fibras y combustibles, participa en la retención de carbono, purificación del agua y reducción de contaminantes del suelo, así tambiénparticipaenlaregulacióndelclima,ciclodenutrientes,eshábitatdeorganismos,ayuda en la regulación de inundaciones, es fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos, es base para las infraestructuras humanas, así como herencia cultural.

Según el Anuario estadístico 2007-2008 de la OECD-FAO, el suelo proporciona (directa o indirectamente) más de un 95% de la producción mundial de alimentos. El suelo está sujeto a interacciones estrechas y dinámicas entre los factores abióticos: clima, agua, elementos geoquímicos de la corteza terrestre; con los bióticos: flora y fauna, factores que permiten su reproducción como estrato fértil para la vida.

En Ecuador los estudios sobre la erosión del suelo se centran en la región interandina que muestran mayor propensión a este problema. Se estima que el país dispone de un 30% de suelos evolucionados considerados como aptos para las actividades agrícolas, la superficie restante es menos apta para este fin.

Esto, si cabe el término, refleja un límite natural al uso humano del suelo para las actividades agrícolas o ganaderas, lo cual expone a procesos de degradación, que varían en intensidad e impacto en el medio ambiente dependiendo de si la actividad se desarrolla en suelos evolucionados o no evolucionados, dependiendo del tiempo que han sido usados estos suelos y de la forma como son usados. En este sentido, los problemas de degradación se observan con

fuerza en la región interandina, en la Costa y en la región amazónica del Ecuador donde la actividad agropecuaria es particularmente intensa.

Es común observar paisajes distintos cuyo factor común está compuesto por las huellas de la erosión,paisajesabandonadosporladesaparicióndelacapaarable,paisajescultivadosencurso de erosión por aclaramiento de los colores del suelo y formación de surcos y quebradillas, paisajes verdes de los pastos que a pesar de una buena protección vegetal se encuentran ya bien marcados por el sobrepastoreo de los animales.

En este sentido es importante trabajar en la conservación y recuperación de los suelos a nivel nacional, entendiendo que es un recurso que está proceso de degradación.

1.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de metas globales establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Estos objetivos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar la sostenibilidad del planeta para las generaciones futuras (Figura 1.3 )

Figura 1.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible declarados por la ONU

Las granjas integrales, por otro lado, son sistemas agrícolas que combinan diferentes tipos de cultivos y/o animales en un mismo lugar, con el fin de aprovechar al máximo los recursos

disponibles y reducir los residuos y emisiones. Estas granjas se enfocan en producir alimentos de manera sostenible y en armonía con el medio ambiente.

Entonces, ¿cómo se relacionan los ODS con las granjas integrales? A continuación, se presentan algunos ejemplos:

ODS 2: Hambre cero. Las granjas integrales pueden contribuir a este objetivo al producir alimentos de manera sostenible y eficiente, lo que permite que más personas tengan acceso a alimentos frescos y nutritivos.

ODS 12: Producción y consumo responsables. Las granjas integrales pueden ayudar a reducir el desperdicio de alimentos y los impactos ambientales asociados con la producción de alimentos.

ODS 13: Acción por el clima. Las granjas integrales pueden contribuir a la mitigación del cambio climático al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la capacidad de los suelos para almacenar carbono.

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. Las granjas integrales pueden ayudar a proteger los ecosistemas al utilizar prácticas agrícolas sostenibles que conservan la biodiversidad y reducen la contaminación del suelo y el agua.

ODS17: Alianzas paralograr los objetivos. Las granjasintegrales puedenser unmodelopara la colaboración entre diferentes actores, como agricultores, empresas, gobiernos y comunidades, para lograr objetivos comunes de desarrollo sostenible.

En resumen, las granjas integrales pueden desempeñar un papel importante en la implementación de los ODS al contribuir a la producción de alimentos sostenibles, mejorar la calidad de los mismos, proveer diversidad de alimentos por unidad de área, aporta en la conservación de la fertilidad natural del recurso lo cual permite a su vez que los cultivos absorban o tengan mejores nutrientes que en suelos degradados y como resultados podemos tener la reducción de impactos ambientales y fomentar la colaboración entre diferentes actores. Ahoratratardealinearestosobjetivosparatenerundesarrollosostenibleruralfuturoyunefecto a largo plazo en la población, supone estrategias donde se evalúen incidencias y, proyectos, programas desde el territorio donde el pequeño productor sea la clave y este pueda disponer de mercados accesible mayormente justos para su comercialización a las grandes urbes ya que el

80% delosalimentosproviene de estetipodeagricultura,loque sedeberíapromoverpor medio de la accesibilidad a los medios productivos, entonces esto supone una pregunta.

¿Cuál es el reto de la agricultura en el Ecuador con enfoque a los ODS?

El mayor reto en la agricultura en el Ecuador para poder alinearse a los ODS, es la toma de conciencia desde la parte política como ente regulador de los sistemas productivos organizativos y sociales del país, hasta el pequeño productor como ente dinamizador de la economía local rural; cambiar el modelo productivo extractivista por un modelo de producción más limpio es una alternativa que busca una agricultura sostenible y resiliente que permita aumentar la producción de alimentos de manera eficiente y sostenible, al mismo tiempo que se protege el medio ambiente y se fomenta el desarrollo rural. Este cambio de modelo buscaría generar más alimentos limpios sanos y nutritivos para aumentar la disponibilidad y accesibilidad a la población. Ahora hablar solo del modelo de producción es una pequeña parte pero que puede contribuir a dinamizar algunos ODS como los numerales 1-2-3-5-6-7-8-10-1213-15 y 17 pero para esto la agricultura ecuatoriana debe enfrentar retos como:

• Incrementar productividad de cultivos

• Mejorar resiliencia al cambio climático

• Reducir el uso de agroquímicos

• Desarrollar agro biotecnología de calidad

• Desarrollo agrorural

• Fortalecer capacidades productivas

• Mejorar accesibilidad a los mercados, entre otros.

En otras palabras, el mayor reto en la agricultura en el Ecuador para alinearse con los ODS es encontrar un equilibrio entre la producción agrícola y la conservación del medio ambiente (agricultura regenerativa), promoviendo prácticas agrícolas sostenibles que permitan satisfacer las necesidades de la población sin comprometer la capacidad del planeta para sostener la vida.

1.4. Prácticas ancestrales y tradicionales

La agricultura ha sido una parte fundamental de la civilización humana durante miles de años, y a lo largo de ese tiempo, se han desarrollado una serie de prácticas ancestrales y tradicionales en todo el mundo. Estas prácticas varían según la región, el clima, los recursos disponibles y

las culturas locales, pero comparten el objetivo común de cultivar alimentos y recursos de manera sostenible. Aquí hay algunas prácticas ancestrales y tradicionales en la agricultura:

• Agricultura de tala y quema: Esta práctica implica la tala de árboles y arbustos en una parcela de tierra, seguida de la quema de los restos vegetales para enriquecer el suelo con nutrientes. Luego se siembran cultivos en la tierra quemada. Se ha utilizado en áreas tropicales durante siglos, aunque puede tener efectos negativos en la deforestación y la degradación del suelo.

• Rotación de cultivos: Esta práctica implica alternar diferentes tipos de cultivos en la misma parcela de tierra para evitar el agotamientode nutrientes y reducir lapropagación de plagas y enfermedades. La rotación de cultivos es una técnica ancestral que sigue siendo relevante en la agricultura moderna.

• Agricultura de terrazas: Las terrazas agrícolas se han construido en montañas y colinas en todo el mundo para aprovechar al máximo el espacio disponible para el cultivo y evitar la erosión del suelo. Esta técnica ha sido utilizada durante siglos en lugares como los Andes en América del Sur y las terrazas de arroz en Asia.

• Agricultura orgánica: La agricultura orgánica se basa en prácticas tradicionales que evitan el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos. En su lugar, se utiliza compost, estiércol y otras fuentes naturales de nutrientes para enriquecer el suelo y mantener la salud del ecosistema.

• Agricultura de secano: En regiones con escasez de agua, como muchas partes de África y el Medio Oriente, se han desarrollado técnicas de agricultura de secano que dependen de la gestión cuidadosa del agua, la captación de lluvia y la elección de cultivos resistentes a la sequía.

• Agricultura de montaña: En zonas montañosas, las comunidades han desarrollado técnicas específicas para cultivar en terrenos inclinados y a altitudes elevadas. Esto puede incluir el uso de terrazas, sistemas de riego y la selección de cultivos resistentes al frío.

• Policultivos y sistemas agroforestales: En lugar de cultivar un solo cultivo, muchas culturas han practicado la agricultura policultural, donde se cultivan múltiples especies de plantas juntas en un mismo campo. También se han desarrollado sistemas agroforestales, donde los árboles se integran en sistemas agrícolas para proporcionar sombra, protección contra el viento y otros beneficios.

Estas son sólo algunas de las muchas prácticas ancestrales y tradicionales en la agricultura que han sido desarrolladas a lo largo de la historia de la humanidad. Muchas de estas técnicas todavía son relevantes hoy en día y se están redescubriendo como parte de los esfuerzos para promover la agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

1.5. GIA proyecto de vida en un proyecto de Aula

La Granja Integral Autosuficiente (GIA) permite construir a largo plazo un proyecto de vida basado en la sustentación de la alimentación familiar y la armonización de las actividades culturales responsables con la sociedad, el ambiente y el hombre.

Por tanto, la GIA permite fortalecer “desde sus bases” el accionar de las relaciones del entorno tomando como base el manejo técnico de una unidad de producción constituida en una GIA, por lo cual hace necesario el conocimiento de causa para su estructuración. Con este fundamento se precisa que la rama ingenieril en la área agropecuaria, promueva el manejo técnico para conocimiento y difusión; es así que, la Universidad Técnica del Norte a través de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales con la Carrera de Ingeniería Agropecuaria y la asignatura Granjas Integrales se ha permitido trabajar con estudiantes de 8vo nivel semestre (Oct2022-Feb2023) bajo metodologías como Aprender – Haciendo,

Investigación Acción Participativa, con la finalidad de desarrollar competencias de investigación para fomentar la participación activa de los estudiantes, desarrollar habilidades prácticas y aplicar los conocimientos adquiridos en el aula.

Por lo tanto, la docencia a través de sus múltiples acciones en el quehacer de la academia, permite indagar cada vez nuevas competencias de investigación y vincularse al ámbito de desarrollo local, por tal motivo se utilizó la estrategia didáctica “proyectos de aulas” que representa un trabajo colaborativo estudiantil para el diseño y planificación de cuatro GIA´s en la zona norte del País, en las provincias de Imbabura, Carchi y Pichincha; para tal efecto se simuló en la asignatura de “Granjas Integrales” un presupuesto ficticio de 20 000 USD / ha, para diseñar una granja de la extensión que a bien consideren. Los estudiantes trabajaron en el diseño técnico de una granja en diferentes condiciones geográficas, con la finalidad que adquieran habilidades transversales de sustentabilidad (Ver Tabla 1.1)

Tabla 1.1.

Transversalización de la Sustentabilidad y la Investigación en la planificación curricular

Asignatura/módulos

Competencia investigativa que aborda Estrategia

Habilidades investigativas (Conocimiento)

Críticas reflexivas (Conocimiento)

Herramientas y medios (Comprensión)

Granjas Integrales

Habilidades Procedimentales (Comprensión y aplicación)

Capacidades Tecnológicas (Comprensión y aplicación)

Difusión de informacióncapacidades comunicativas (Síntesis y evaluación)

• Búsqueda de información mediante autores especializados

• Bases de datos

• Lectura de artículos y libros especializados Lectura comprensiva de literatura especializada

• Casos de éxitos: ejemplos

• Estudios de casos

• Práctica de campo

• Aprender haciendo

• Elaboración Compostaje, vermicompost y ciclaje de nutrientes

• Proyectos de Aula: ABP.

• Gira de observación

• Visita de unidades productivas

• Publicación de conocimientos (Libro)

Las actividades del proyecto de aula mediante la evaluación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) según Abella et al., (2020) combina procesos de evaluación formativa de esta

metodología con el ánimo de dar un mayor protagonismo a los estudiantes; al considerar que ambas estrategias deben ir unidas de tal manera que fomente, el espíritu autocrítico de los estudiantes, ya que son ellos quienes evalúan su propio trabajo y detectan los aspectos que deben ir mejorando en el transcurso del mismo hacia un entorno de problemática real (Arcos, 2016)

Durante la realización del proyecto el estudiante progresó en cuanto a autonomía con el trabajo y en responsabilidad con la tarea, esta progresión fue a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, además un aspecto clave dentro del ABP es que plantee un desafío relacionado con la vida real, que es lo que propone este proyecto (Basantes et al., 2020; Zambrano et al., 2022).

Para el desarrollo de este proyecto de aula los estudiantes realizaron el diseño de la GIA y posterior evaluación de las zonas productivas (subsistemas agrícola, pecuario, forestal y alternativo) para determinar en su conjunto los siguientes aspectos productivos:

• Especies agrícolas, pecuarias y forestales de acuerdo con la localización de la GIA

• Zonas adecuadas de producción

• Áreas asignadas técnicamente dentro de la GIA.

• Eficiencia de la inversión

• Infraestructura, instalaciones y zonas productivas de especies pecuarias

• Costos de producción de los sistemas y subsistemas productivos

• Planificación de siembras y cosechas

• Calendario de producción

• Rendimiento de cada subsistema productivo

• Relación Costo / Beneficio

• Nivel de procesamiento de la GIA

• Comercialización y sistemas de nichos de mercadeo de los productos

Cada grupo trabajó para realizar su diseño de la GIA bajo las condiciones agroclimáticas de cada sector elegido por el grupo de trabajo, con la finalidad de dar a conocer un modelo de granja integral que se adapte a las condiciones socio económicas y productivas del sector, con la implementación desde cero de las actividades agropecuarias en el terreno destinado para este fin. La condición del ABP es que el terreno cuente con agua de riego, un reservorio y una casa

familiar de al menos 150 m2; estos costos no se tomaron en cuenta dentro de la inversión de los 20000 USD / ha

La generación de información actualizada en cuanto al diseño y planificación de una granja integral conlleva a variastomas de decisiones a los pequeños ymedianos productores dela zona norte del Ecuador, que por falta de información al respecto no tienen insumos para iniciar en el sector agropecuario. Cabe mencionar que este ABP promueve el desarrollo sustentable mediante una agricultura amigable con el ambiente, socialmente aceptable y económicamente rentable.

El accionar entre el docente y los estudiantes debe ser clave ya que este el primero actúa como un guía en la toma de decisiones técnica desde el diseño de la GIA, hasta la logística para realizar procesamiento de valor agregado y localización de nichos de mercado. En otras palabras, el papel del docente es ser el guía, facilitador y evaluador, trabajando en estrecha colaboración con los estudiantes para promover un aprendizaje activo orientado al constructivismo, este aprendizaje debe ser significativo y contextualizado en el ámbito práctico enmarcado en cada unidad de producción Crespí et al., (2022)

A continuación, según Rivera-Ferre et al., (2021) se detalla algunas etapas en donde el docente debe hacer su acompañamiento al ABP:

• Facilitador del aprendizaje: Guiar a los estudiantes a lo largo del proyecto, proporcionando orientación y apoyo a medida que investigan, diseñan y llevan a cabo actividades relacionadas con la agropecuaria.

• Diseñador de proyectos: Colaborar con los estudiantes en la creación de proyectos significativos y pertinentes que aborden desafíos reales en el campo de la agropecuaria, asegurándose de establecer objetivos claros y tareas adecuadas.

• Coordinador del trabajo en equipo: Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo entre los estudiantes, asignando roles y responsabilidades equitativas y promoviendo una comunicación efectiva dentro del grupo.

• Guía en la investigación: Orientar a los estudiantes en la búsqueda y evaluación de información relevante sobre temas agropecuarios,ayudándolesa desarrollar habilidades de investigación y análisis crítico.

• Evaluador del proceso y los resultados: Evaluar el progreso de los estudiantes a lo largo del proyecto, tanto en términos de su participación y colaboración como en la calidad

de los productos finales, centrándose en la aplicación efectiva del conocimiento adquirido.

A continuación, desde el capítulo II, se presentan los diseños de cinco Granjas Integrales

Autosuficientes correspondiente a cinco proyectos de aula analizados a nivel técnicoproductivo y enfocado al desarrollo rural del entorno.

Referencias bibliográficas:

Abella, V. Ausín, V. Delgado, V. Casado, R. (2020) Aprendizaje Basado en Proyectos y Estrategias de Evaluación Formativas: Percepción de los Estudiantes Universitarios. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 2020, 13(1), 93-110. https://doi.org/10.15366/riee2020.13.1.004

Acosta, D. H. (1998). LA GRANJA INTEGRAL AUTOSUFICIENTE: ESTRATEGIA EDUCATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL SECTOR RURAL. Tecné, Episteme y Didaxis: TED, 0(4). https://doi.org/10.17227/ted.num4-5692

Arcos, A. (2016). Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). ENIAC, Espacio de pensamiento e innovación educativa. Recuperado de https://issuu.com/gruposiena/docs/12097suplemento_eniac?e=8701546/35507538.

Basantes, F.; Vásquez, L.; Itas, C.; Rodríguez, P., Salazar, K.; & Pilataxi, C. (2020). Análisis educativo – financiero del cultivo de uvilla (Physalis peruviana L.) mediante escuelas de campo (ECA s) en Imbabura – Ecuador.Natura@economía 5(2):118-125 (2020). http://dx.doi.org/10.21704/ne.v5i2.1622

Crespí, P., García-Ramos, J. M., & Queiruga-Dios, M. (2022). Project-Based Learning (PBL) and Its Impact on the Development of Interpersonal Competences in Higher Education. Journal of New Approaches in Educational Research, 11(2), 259-276. doi: 10.7821/naer.2022.7.993

La Granja Integral (n.d.). Recuperado de https://www.agricultura.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/11/MANUAL-GRANJA-INTEGRAL.pdf

Latorre B. (2007). Diseño de una granja integral autosuficiente. (n.d.). Repositorio de la Universidad Internacional SEK Ecuador: Retrieved March 12, 2023, from https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/453

Muñoz-Espinoza, U. (2016). Tropical and Subtropical Agroecosystems. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 19(2), 93–99. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93946928013

Castillo, N., Suarez, E. (2004). Modelo granja integral autosuficiente Norha Ismaelina Castillo Castro Citación recomendada Citación recomendada https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_administracionN.M.

Granja integral autosuficiente: manual - Google Libros (n.d.).RetrievedMarch20,2023,from https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=r_UteWRobqkC&oi=fnd&pg=PA9&dq= granja+integral+autosuficiente&ots=kmvjPExZLZ&sig=NGyMlX_XwNjkEiPNZrMj7 VrCEMc#v=onepage&q=granja%20integral%20autosuficiente&f=false

Narváez, A. J. G., Conde, C. M., & Mejía, B. M. B. (2018). Establecimeinto y operación de una Granja Integral Autosuficiente, Sostenible y Ecológica Ingeniare, 25(25), 77–91. https://doi.org/10.18041/1909-2458/INGENIARE.25.5967

Organización de las Naciones Unidas (2023). Población. Retrieved December 1, 2023, from https://www.un.org/es/global-issues/population

Paustian, K., Six, J., Elliott, E. T., & Hunt, H. W. (2000). Management options for reducing CO2 emissions from agricultural soils. Biogeochemistry, 48(1), 147–163. https://doi.org/10.1023/A:1006271331703/METRICS.

Paustian, K., Andrén, O., Janzen, H. H., Lal, R., Smith, P., Tian, G., Tiessen, H., van Noordwijk, M., & Woomer, P. L. (1997). Agricultural soils as a sink to mitigate CO2 emissions. Soil Use and Management, 13(4 SUPPL.), 230–244. https://doi.org/10.1111/J.1475-2743.1997.TB00594.

Rivera-Ferre, M. Gallar, D. Calle-Collado, A. Pimentel, V. Taveira, A (2020) Agroecological education for food sovereignty: Insights from formal and non-formal spheres in Brazil and Spain. Journal of Rural Studies. 88. 138-148. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.10.003

Venini. L. (13 agosto 2020). Huerta y granja agroecológica en comunidad, con arraigo rural y acceso a la tierra. https://elabcrural.com/huerta-y-granja-agroecologica-en-comunidadcon-arraigo-rural-y-acceso-a-la-tierra/ Zambrano Briones, M. A., Hernández Díaz, A., & Mendoza Bravo, K. L. (2022). El aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica. Revista Conrado, 18(84), 172-182.

CAPITULO II

“Diseño de la Granja Integral Autosuficiente (GIA) Las dos Alegres en la Provincia del Carchi Cantón Bolívar sector Cuesaca”

Autores:

Fernando Basantes-Vizcaíno, Calpa Vallejos, María Alejandra; Piarpuezan Enríquez, Karen Eliana

2.1. Introducción

La granja integral está constituida por diversidad de sistemas que según Malagón y Prager (2001) la consideran como una sinergia sostenible, ya que tiene una funcionalidad organizativa, guardan una interrelación entre los componentes que constituyen el agroecosistema, la cual tiene como objetivo en contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria tanto en la parte rural como urbana (Álvarez et al., 2022)

Dentro de una granja integral se analiza la eficiencia de los sistemas de producción agrícola, donde el agricultor pone énfasis en la sostenibilidad y la creatividad, para modificar según las necesidades y recursos que disponga, generando así una adaptabilidad en el sistema. (Arredondo et al., 2013), por lo tanto, enfatiza que se genere una interrelación entre los subsistemas, aplicando buenas prácticas agrícolas e integrando tecnologías amigables con el ambiente, con la finalidad de generar una eficiencia de los recursos disponibles en un determinado lugar, presentándose como una alternativa a la revolución verde (Muñoz et al., 2016).

La jerarquía de una granja integral se encuentra sujeta a suprasistemas, sistemas y subsistemas como el agrícola, pecuario y forestal, los cuales propician estabilidad y sostenibilidad económica, mediante una producción diversificada logrando incrementar la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales (Carmenate et al., 2019), viene enfocada principalmente en la seguridad alimentaria garantizando el equilibrio de los agroecosistemas por la

integración de sus componentes, de esta manera se alcanzará una agricultura sustentable, por ello la agricultura convencional debe sufrir un proceso de transición hacia sistemas de base agroecológica dirigida desde un contexto de satisfacer las necesidades alimentarias (Álvarez et al., 2022). Malagón y Prager mencionan que en la granja integral se debe cumplir con el propósito de generar un sistema circulante es decir que todo lo que sale de un sistema debe retribuir como ingreso, bajo este principio el uso de biocomposta, se presentan como una alternativa la cual se incorpora materia orgánica en los cultivos y reciclaje de nutrientes (Carmenate et al., 2019), que puede ser de origen animal o vegetal que contribuyen a mejorar la calidad del suelo en un 50% (Muñoz et al, 2016).

En la actualidad el implementar una granja integral se enfatiza principalmente por minimizar el esquema de la agricultura convencional, por los impactos negativos que repercuten el ambiente y el desarrollo humano, con la innovación de sistemas tecnológicos amigables con el ambiente y el desarrollo económico (Landini y Beramendi, 2020). La necesidad de buscar una agricultura sostenible se basa actualmente en modelos agroecológicos, aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo de biodiversidad presente en los agroecosistemas, para obtener una producción salubre y nutritiva (Sarandón, 2020), con la diversificación e integración de los componentes que forman un sistema creando así una granja autosuficiente articulada a circuitos de comercialización de la zona.

Por ello, con la implementación de una granja integral autosuficiente en el sector de Cuesaca en el cantón Bolívar en la provincia del Carchi, se pretende buscar una mayor diversidad y retribución económica con el aprovechamiento de la zona que dispone de recursos accesibles, que con la innovación de sistemas agrícolas generaran un mayor aprovechamiento de los recursos, ya que según Vega y Chamorro (2018) mencionan que en el cantón Bolívar donde se encuentra el barrio Cuesaca “carece de una planificación a nivel parroquial que solvente las necesidades de la población y fortalezca el rol agrícola”.

Por esto se busca la transformación de una granja convencional a una granja integral autosuficiente en Cuesaca que se oriente a principios como: aumento de productividad, a la integración de sus componentes, diversificación, procurar a la autosuficiencia, a la priorización del reciclaje, contribuir con la conservación y buscar una rentabilidad sostenible (Monta, 2016)

2.2. Características generales de la estructura y funcionamiento del Sistema de Granja

Integral Autosuficiente en la Provincia del Carchi, cantón Bolívar

El modelo que debe tener la granja integral en Cuesaca es integrar a los subsistemas de producción con el propósito de aumentar los ingresos y no tener dependencia de un solo producto, sino, el de diversificar tanto la parte pecuaria como agrícola, así crear un balance el cual se minimice el riesgo de pérdida de la producción y menor impacto ambiental (Ochoa, 2016). En la medida que se implementa la granja integral, a través del seguimiento financiero se calcula los ingresos, costos y gastos, con el fin de conocer la utilidad y rentabilidad del sistema, por medio de indicadores que reflejen la sustentabilidad de la granja, para conocer la armonía que existe entre lo social, ambiental y económico (Arroyo, 2021). Algunas de las herramientas financieras que se aplican para materializar el proyecto se encuentran la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación Costo/Beneficio reflejando la rentabilidad y viabilidad (Aponte & Rojas, 2015), que en primera instancia se iniciará con la planificación del sistema a implementar en la granja.

2.2.1. ¿Por qué diseñar una GIA antes de su implementación?

El realizar una planificación en la zona de Cuesaca, permitirá dar un panorama general de la situación, lo que permite mantener una organización adecuada, eficiente en el trabajo, permite tener una evaluación de los manejos y técnicas a implementar, una adecuada producción, uso efectivo de recursos, innovación de tecnologías, la rotación de cultivos, por lo que ayudará a comprender¿quién?,¿cuándo?,¿dónde?,¿qué?y¿cómo?serealizará (AgenciadeCooperación Internacional del Japón [JICA], Proyecto PROPA-Oriente, 2012)

Figura 2.1. Esquema de planificación para aplicar en una granja integral en Cuesaca

Fuente: (Harnecker y Bartolomé, 2015; JICA y Proyecto PROPA-Oriente, 2012)

Los beneficios que se presentan al realizar una previa planificación son claros y precisos los cuales según Ortiz, (2012), JICA y Proyecto PROPA-Oriente (2012) mencionan lo siguiente:

Tabla 2.1.

Cuadro comparativo de una planificación dentro de una granja integral autosuficiente

PLANIFICACIÓN

Adecuada organización

Uso eficiente de los recursos naturales

Diversificación de productos

Bajos costos

Autoabastecimiento

Optimización del tiempo

Uso de tecnología apropiadas

Rotación de cultivos

IMPROVISACIÓN

Desorganización de trabajo

Explotación de recursos naturales

Baja comercialización

Egresos superan a ingresos

Monocultivo

Dependencia de un solo producto

Pérdida de tiempo

Mayor impacto ambiental

Lo que se busca con la planificación es la articulación de circuitos de comercialización, en la cual estarán dirigidos los productos generados por los diferentes sistemas de la granja, asimismo, se implementará sistemas alternativos como el caso de residuos orgánicos donde se aprovechará hasta los mínimos residuos salientes de la granja convirtiéndose en un componente esencial para crear un compostaje. Lo que repercute de manera positiva en una sustentabilidad y soberanía alimentaria del sector escogido (Hogares Juveniles Campesinos, 2004)

En la planificación se tomará en cuenta el mercado al cual estará dirigido el producto y de qué manera será acogido, es decir, un plus que eleve a los alimentos orgánicos en el mercado nacional y local a través del valor agregado, al alimento tradicional, donde se puede mantener las propiedades nutricionales y funcionales del alimento (Bravo, 2022)

La planificación de la comercialización prevé un diagnóstico previo a la ubicación de la GIA para determinar la localización de los principales mercados minoristas y mayoristas, de esta manera se determinará los nichos de mercado, así como la forma de comercialización, sea en productos frescos para ventas primarias de productor a consumidor mediante ferias o entrega directa o como valor agregado a un nivel de mercado más especializado y detallado.

2.2.2. Logística de la propuesta del diseño de la GIA en Cuesaca, Bolívar Carchi.

La implementación de la granja integral autosuficiente parte en base a el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que mediante la guía del docente, se emplea estrategias de investigación

enfocadas en la construcción de la granja, tomando en cuenta la innovación de nuevas tecnologías, las cuales se modificaran según la necesidad de los sistemas a implementar, por lo queestametodologíaestácentradaenunrolactivoycrítico,porpartedeldocenteylosalumnos del nivel, así se evaluará las alternativas propuestas para regular el aprendizaje (Botella & Ramos , 2019)

El presente proyecto está enfocado en crear una granja integral autosuficiente con un valor aproximado de 20.0000 dólares para una hectárea, los cuales serán distribuidos para la implementación de todos los subsistemas tanto agrícolas, pecuarios y forestales, estos subsistemasgenerarán rentabilidadysustentabilidad tanto económicacomoambientaltomando en cuenta todos los parámetros mencionados por el docente.

Figura 2.2. Guía del docente en la planificación de la granja autosuficiente las DOS

ALEGRES

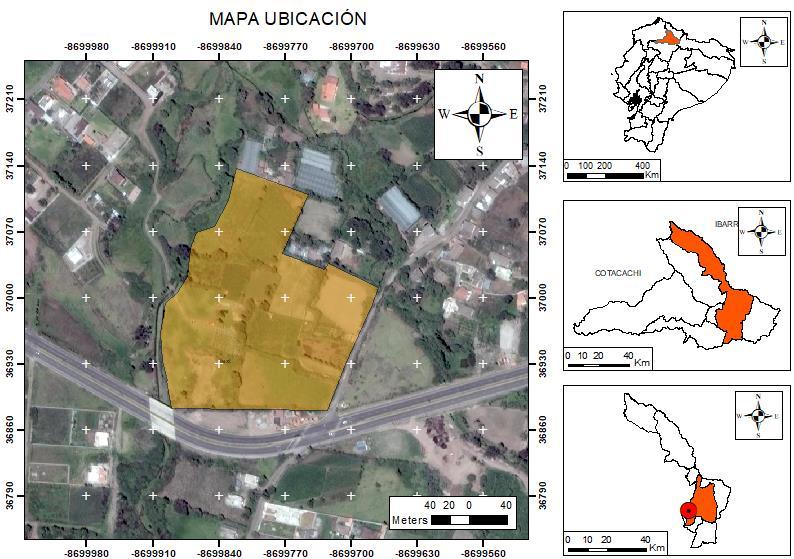

2.2.3. Localización geográfica de la ubicación de la GIA en el cantón Bolívar sector Cuesaca.

Características geográficas

El presente proyecto se realizará en la parroquia Cuesaca a una altura de 2668 m.s.n.m., en el cantón Bolívar en la provincia del Carchi con un rango de temperatura que varía de 6°C a 20°C, con una precipitación anual que va desde de 700 mm a 1000 mm, con una humedad de 73 %, mantiene condiciones climáticas aptas que facilitan el desarrollo de los subsistemas pecuarios, agrícolas y forestales (Vega y Chamorro, 2018).

Tabla 2.2.

Características edafoclimáticas de la localidad.

Datos

Provincia

Cantón

Altitud

Temperatura

Humedad

Precipitación

Pendiente

Sector “Cuesaca”

Carchi

Bolívar

2660 msnm

6 a 20°C

73 %

700 mm a 1000 mm

0%

Figura 2.3. Mapa de ubicación de la granja integral autosuficiente LAS DOS ALEGRES en la provincia del Carchi, cantón Bolívar

2.3. Definición de los Subsistemas de la GIA “Las Dos Alegre”

En la granja integral autosuficiente se considera importante establecer cultivos, considerando su ciclo, requerimientos de riego, mano de obra y de insumos necesarios, además del consumo familiar y sus posibilidades de canales de comercialización. En cada lote, se deben seleccionar variedad cultivos y densidad de siembra incorporando semilla de calidad, se espera contar con un personal de asesoría técnica en todos los cultivos (Chub, 2011).

Los subsistemas implementados en la granja integral autosuficiente son de suma importancia ya que el propósito es general sustentabilidad, seguridad y calidad alimentaria creando una productividad eficiente, satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía, los subsistemas en este caso se los considera como estrategias económicas y culturales con el fin de mantener el bienestar de la población y medio ambiente, ayudando a conservar la vida cultural y silvestre.

Tabla 2.3.

Cultivos para implementar en la granja LAS DOS ALEGRES.

Nombre común Nombre científico Variedad Área m2 Densidad

Maíz Zea mays

INIAP Chaucho 1 171 3 345

Frejol Phaseolus vulgaris INIAP-412 Toa 3 345

Haba Vicia faba Hibrida 1 171 5 855

Papa Solanum tuberosum INIAP libertad 5 855

Mora Rubus glaucus Catilla 544 98

Avena Avena sativa INIAP fortaleza 544

Arveja Pisum sativum Cuantium 734 200

Zanahoria amarilla Daucus carota Hibrida 617 24 680

Durazno Prunus persica Diamante 1 795 269

Manzana Malus domestica Ana 80 5

2.3.1. Subsistema agrícola

ASOCIO UNO: Maíz - fréjol

Este asocio ocupara una superficie de 1 171 m2, con una densidad de 3 345 plantas de maíz de variedad INIAP Chaucho Mejorado, el beneficio de la agrupación con el frejol tutorado variedad TOA es aprovechar espacios y mano obra, además la leguminosa ayuda a fijar el nitrógeno.

La distancia adecuada del maíz y frejol es de 0.9 m entre hileras por 0.4 m entre plantas, que permita que una de las especies libere compuestos alelopáticos que limite la aparición de malas hierbas, los beneficios que se tendrá es el mejoramiento de la fertilidad de suelos, la supresión de malezas, conservación de los nutrientes N, P, K del suelo y mejora el rendimiento de grano, incrementando así los beneficios ecológicos y económicos (Torres, 2018).

ASOCIO DOS: Papas-Habas

LaagrupacióndeuntubérculopapadevariedadCapiroconlaleguminosahabavariedadhibrida con una superficie de 1 171 m2, está asociación controlará de mejor manera el balance del nutriente del suelo, la distancia de siembra será de un metro entre surco y 0.40 m entre planta.

Los beneficios que aporta este tipo de asocio es mejorar la fertilidad del suelo, mantener rendimientos a nivel rentable, utilización de los restos como abonos orgánicos, creación de barrera protectora contra las precipitaciones disminuyendo la erosión, como también mantener la humedad del suelo, es así que el haba fija entre 158 a 223 kg de N/ha/año que contribuyen significativamente a la reducción de fertilizantes nitrogenados, reducción de ataque de plagas, control de malezas y la reducción de costos de producción (Alemán, 2006).

ASOCIO CUATRO: Mora - Avena

La superficie de este cultivo será de 545 m2, dividido en hileras tanto de mora variedad andimora, ya que se obtiene una buena producción en el rango de 2400 a 3100, adecuada a la localidad de Cuesaca, son plantas de mediano vigor, hábito trepador, caracterizadas por la gran cantidad de ramas productivas o femeninas que generan abundantes flores y frutos cuajados, por lo que requieren podas y nutrición permanentes. El tamaño de la fruta es de medio a grande, tiene menos grados Brix y acidez que la mora de Castilla. El productor aprecia esta variedad por su alta productividad y la ausencia de espinas que facilitan la cosecha y podas (Feicán & Huaraca, 2019).

Encuantoalcultivo deavena, obteniendocomo beneficio el aprovechamiento dela avena como forraje verde para la alimentación de cuyes.

Cultivo de Arveja

Este cultivo tiene una superficie de 734 m2 de arveja variedad Cuantíum, es un producto rentable, por lo que se dará manejo agroecológico mediante el uso de compost y biol, ya que según investigaciones con la incorporación de 6 t ha-1 de humus de lombriz y biol al 40 % genera el mayor rendimiento total ascendente a 12.8 t ha-1 (Rojas, 2017).

Cultivo de Durazno

Este cultivo ocupará una extensión de 1 795 m2, abarcando un total de 198 plantas, de variedad diamante, siendo un cultivo perenne, el manejo agroecológico que se implementará, será el uso

de mulch, como método de control de malezas y retención de humedad (Gavidia, 2020) de esta manera se optimizará el recurso hídrico para los primeros meses de desarrollo.

Cultivo de Hortalizas

El cultivo de hortalizas constituye una actividad importante en la granja, principalmente para el consumo familiar por ser productos de ciclo corto, es importante considerar la preparación del terreno, ya que del mismo va a depender la germinación de las semillas, la siembra se programará de manera que los cultivos se roten y así mismo crear asociaciones, para obtener una producción constante.

Tabla 2.4.

Cultivos de hortalizas implementados en la GIA

Nombre común

Nombre científico Área (m2)

Lechuga Lactuca sativa

Zanahoria blanca Arracacia xanthorrhiza

Repollo Brassica oleracea

56

56

56 Zucchini Cucurbita pepo

Ají Capsicum annuum

Rábano Raphanus sativus

Plantas Medicinales

56

56

56

Seconsideradesarrollarelcultivodeplantasmedicinaleslascualesselasconsideraimportantes ya sea para dolores u afecciones mediante consumo familiar: manzanilla, cedrón, malva rosa, menta,entreotras.Muchas de estashierbas puedentambién usarsecomorepelentes deinsectosplagas, debido a su intenso olor. (Pérez & Moreno Casasola, 2015).

Tabla 2.5.

Plantas medicinales en la Granja LAS DOS ALEGRES.

Nombre común

Nombre científico Área m2

Manzanilla Chamaemelum nobile

Cedrón Aloysia citrodora

El asocio de plantas medicinales tiene una superficie de 152 m2, se obtendrá beneficios positivos como medicina familiar y ayudar evitar la propagación de enfermedades en otros cultivos, o trabajar como plantas repelentes o trampas.

2.3.2.

Subsistema Pecuario

La parte pecuaria cumple doble propósito, el primero es de proporcionar de manera directa alimento, y la segunda que de una granja integral autosuficiente se logra incrementar con un pequeño proceso la productividad de los cultivos, es decir, producir abono orgánico como el compost para recuperar la fertilidad de los suelos del mismo terreno. La transformación del estiércol y los desechos en abono orgánico y bioles puede acelerarse y mejorar las condiciones agrícolas de los cultivos (Fundación Hogares Juveniles Campesinos, 2004)

La implementación de estos sistemas ayudará a la seguridad alimentaria, llevando un manejo adecuado de cada una de estas especies, se desarrollará pollos línea COBB de engorde en un galpón diseñado con las medidas adecuadas, los cerdos se manejará la raza Durock ya que se propone sacar carne de calidad ,la raza Landrace en línea materna con el fin de reproducir cerdos,seimplementaráapiariosgenerando produccióndemielnaturalyporpartedelasabejas ayudar a polinizar los huertos agrícolas vecinos.

Tabla 2.6.

Sistemas pecuarios para implementar en la granja autosuficiente “LAS DOS ALEGRES”.

Nombre común

Nombre científico Área (m2) Unidades

Pollo Gallus gallus domesticus 120 180

Porcinos Sus scrofa domesticus 168 8

Cuyes Cavia porcellus 72 40

Abejas Anthophila 5 3 colmenas

2.3.3. Subsistema Forestal

Estas variedades forestales serán ubicadas en los contornos de cultivos dependiendo de las necesidades que requiera el mismo ya sea de protección o sombra.

Tabla 2.7.

Especies forestales del nicho eológico: Tocte, Guaba, Arrayan

Nombre común

Tocte

Guaba

Arrayan

Nombre científico Área (m2) # de plantas

Juglans neotropica

Inga edulis

luma apiculata

200 22

200 22

250 28

Para el caso de Juglans neotropica se pretende comercializar, ya que según investigaciones mencionan que 100 gramos del fruto aportan 66 gramos de hidratos de carbono, en cuanto a proteínas contiene 18 gramos de proteína, en cuanto a grasas contiene 59 gramos de omega 3, contiene vitaminas A, C que ayudan a regular los índices de energía por parte de la vitamina A debido a que contienen carbohidratos no grasos y por parte de la vitamina C se pudo encontrar ayuda a desarrollar acciones antiinflamatorias, antitoxinas e infecciosas y finalmente el potasio dentro del tocte está presente con una cantidad de 500 miligramos, estos aportes nutricionales complementan a una dieta equilibrada y saludable (Vaca, 2022).

2.3.4. Subsistema Silvícola

La finalidad del asocio de diferentes variedades de forrajeras tiene el propósito de tener alimento para los animales en los tres estados cría, rebrote y cosecha, proporcionando un alto poder proteico y vitamínico que permita el desarrollo saludable de los mismos obteniendo pastos de calidad y cantidad requerida para suministrar todos los días durante las etapas de producción de los animales, también se requiere considerar pastos en épocas de sequía. (León, Bonifaz & Gutierrez, 2018). Por lo que luego de los 60 días de establecimiento de los pastos, se procederá hacer los cortes cada 21 días, para ello se hará un intervalo de siembra de cada pasto referente a los días de corte, los días establecidos de corte depende de la zona por lo cual el corte se realizará con el 10% de floración (Yunga, Ayora, & Llaguarima, 2017).

Tabla 2.8.

Especies forrajeras implementadas en la GIA

Nombre común

Alfalfa

Cebadilla

Nombre científico Área (m2)

Medicago sativa

Schoenocaulon officinale

Raigrás Lolium

200

200

200

2.3.5. Subsistema Alternativo

-Composteras: Este subsistema está conformado por una superficie de 150 m2 en las que se colocaran todos los residuos salientes de la granja con el fin de crear materia orgánica de buena calidad, la cual se la utilizara en los mismos cultivos, se tomará en cuenta que la compostera se ubicará bajo sombra, para ello se las implementará bajo árboles de guaba (Silbert, 2018).

-Biol: la superficie de ocupación será de 10 m2 se utilizará materia interna como excremento de los galpones de cuyes, pollos y cerdos. Cabe mencionar que con una adecuada preparación se puede acelerar el tiempo de descomposición con la aplicación de fuentes nitrogenadas entre 28 a 40 días (Barreros, 2017).

-Microorganismos benéficos: Se destinará 10 m2 para la instalación, en donde se implementará Trichoderma spp. Para lo cual se requiere su mantención a 10°C como máximo, por ese motivo se mantendrá en bodega. Según investigaciones, cuando se realiza una primera aplicación con 6 kg ha-1. En las siguientes dosis se aplicará 1 a 3 kg ha-1. Para enfermedades de follaje, se aplica cada dos a cuatro semanas, para enfermedades de raíz, se aplica semanal o quincenalmente (Chiriboga, Gómez, & Garcés, 2015).

Protocolo de aplicación de la suspensión de esporas

Para una aplicación efectiva se seguirá el siguiente protocolo según Chiriboga (2015) con el fin de garantizar el funcionamiento de estos microorganismos:

• Se debe agitar la suspensión de Trichoderma spp. antes de su utilización.

• Se recomienda utilizar la dosis de un (1) litro por cada 19 litros de agua.

• El equipo de aplicación debe estar limpio de residuos de fungicidas.

• El agua utilizada debe ser limpia y libre de desinfectantes.

• Se recomienda que se aplique inmediatamente en horas de la tarde, al ocultarse el sol.

• Es adecuado para la germinación de las esporas, que se efectúe un riego antes o después de la aplicación de Trichoderma spp.

2.4.Propuesta de diseño de la GIA en la localidad Cuesaca Cantón Bolívar Provincia del Carchi.

Mediante los conocimientos previos en cuanto a la planificación se obtuvo como resultado identificar el primer diseño de la granja LAS DOS ALEGRES (ver figura 2.3) y su mejoramiento en la figura 2.4.

Figura 2.4. Primer borrador de diseño y planificación de la GIA LAS DOS ALEGRES.

Figura 2.5. Diseño mejorado y planificado de la granja integral “LAS DOS ALEGRES”

Finalmente, en la tabla 2.9 se indica la distribución de cada uno de los lotes implementados en la GIA “Las Dos Alegres”

Tabla 2.9.

Superficie utilizada dentro de una hectárea de la GIA LAS DOS ALEGRES

Superficie utilizada

Subsistema Área (m2) %

2.5. Costos de implementación de la GIA

Subsistemas agrícolas.

Los costos de los subsistemas agrícolas están evaluados en 864.16 USD los cuales estarán distribuidos según las necesidades de cada cultivo para su mejor desarrollo.

Subsistemas Pecuarios.

Los costos de producción de los diferentes animales que se pretende desarrollar en la granja integral, el mayor valor lo constituyen los pollos, cuyes y cerdos por los insumos que la producción de estos implica. Se considera también que estos animales servirán una parte para el consumo trimestral de las familias que habitan la granja como la venta libre en mercados.

Costos de los subsistemas pecuarios están evaluados en 6 777 dólares en los que interviene costosdeinfraestructuradecadasubsistemaaimplementar,comotambiénlasrazasdeanimales de excelente genética con el fin de tener eficiencia de producción en la línea pecuaria.

Subsistemas Forestales.

Los costos forestales están evaluados en 60.8 dólares los cuales serán distribuidos en toda la granja en cada zona señalada para su respectiva función.

Subsistemas silvícolas.

Los costos del subsistema silvícola esta evaluado en 148.90 dólares los cuales comprenden todas las especies forrajeras de buena calidad que se producirán en los espacios designados.

Sistemas Alternativos.

El costo de los subsistemas alternativos tanto para la implementación de composteras como bioles esta evaluado en 27 dólares y por las herramientas que se utilizaran.

Maquinaria agricola

En la granja integral para la producción tanto agrícola como pecuaria, en inicio únicamente se considera la adquisición de herramientas básicas ya que la producción en un alto porcentaje es en forma manual, excepto en la preparación del terreno donde se utiliza maquinaria alquilada. Posteriormente para facilitar los trabajos por labores culturales y control de malezas se realizarán adquisiciones de maquinaria. Para la adquisición de maquinaria y herramienta se considera el financiamiento de las entidades privadas y/o públicas (Ochoa , 2016).

Los costos de maquinaria y herramientas agrícolas que se utilizarán estan avaluados en un costo 2 552.5 dolares

Tabla 2.10.

Costos de implantación en la GIA “Las Dos Alegres” Subsistema

Se tendrá un costo total de 19 917.74 dólares los cuales se distribuirán en cada uno de los subsistemas a implementar con sus respectivas necesidades de infraestructura como especies que se van a desarrollar.

2.6. Implantación de las instalaciones pecuarias de la GIA

Las instalaciones pecuarias que se implementará en la GIA “LAS DOS ALEGRES” comprenderá de una extensión total de 365 m2 con una inversión de 6 777 USD, en los cuales se incluye todo tipo de materiales necesarios para su construcción como: bloque, madera, columnas, cemento, tejas, mayas, etc. Los planos arquitectónicos a detalle se observan en la figura 2.7, 2.8 y 2.9.

Figura 2.7. Plano arquitectónico de galpón de cuyes en escala 1:100 en la granja integral autosuficiente “LAS DOS ALEGRES”

Figura 2.8. Plano arquitectónico de galpón de cerdos en la granja integral autosuficiente “LAS DOS ALEGRES”

Figura 2.9. Plano arquitectónico de galpón de pollos en la granja integral autosuficiente “LAS DOS ALEGRES”

2.7. Calendario de planificación para la producción y ventas en la GIA

En la planificación de producción de la GIA “Las Dos Alegres” tiene su enfoque en el subsistema agrícola, por lo que, en las siguientes figuras 2.10, 2.11 y 2.12, se indican los meses de siembra y cosecha, labores agronómicas de preparación del suelo, adecuadas para cada tipo de cultivo

Figura 2.10. Calendario de planificación de siembra y cosecha de los cultivos en la GIA “LAS DOS ALEGRES” en el primer año de producción

Figura 2.11. Calendario de planificación de siembra y cosecha de los cultivos en la GIA “LAS DOS ALEGRES” en el segundo año de producción

Figura 2.12. Calendario de planificación de siembra y cosecha de los cultivos en la GIA “LAS DOS ALEGRES” en el tercer año de producción

2.8. Gestión de comercialización

Los productos agropecuarios de la GIA serán comercializados netamente en los mercados locales; por ejemplo, la papa por ser una de mayor producción de la granja será comercializado en el mercado mayorista; por otro lado, los productos con cierto valor agregado como vinos, mermeladas y otros se venderán a mercados minoristas o nichos específicos como público en general en supermercados o centros de abastos.

En la investigación se propone que intervengan el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) serán las principales entidades aliadas como medio de intervención en la comercialización de los productos a través de programas de pequeña y mediana agricultura familiar

Tabla 2.11. Actores y distancias que participaran en la comercialización de productos de la Granja

Actores Distanciamiento

Mercado Mayorista Bolívar-Carchi 6 km

Granja “Las Dos Alegres”

En instalaciones

Bodegas- Bolívar 5 km

MAG Ferias

La presente investigación se realizará con las organizaciones de capacitación en producción y comercialización como es el MAG y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), estas organizaciones nos ayudaran a comercializar los productos a través de circuitos cortos de comercialización (CCC), estos circuitos contribuyen a una forma de comercialización alternativa la cual se basa principalmente en la venta directa de productos frescos, intentando reducir los intermediarios entre productores y consumidores (INIAP, 2018).

Los productos serán comercializados de manera eficaz directamente al consumidor, esto se obtendrá mediante la venta interna gracias a un plus de turismo de los cuales tendrán ciertos respaldos de aprobación mediante documentos escritos, actas de constancia real, la verificación de productos frescos, saludables y rentables para el consumo humano.

Figura 2.13. Planificación de comercialización en la GIA “Las Dos Alegres”

2.9. Indicadores económicos de la rentabilidad de la GIA

Para evaluar la factibilidad de la implantación y desarrollo de la GIA, se tomó en cuenta dos puntos de vista, el financiero y económico (Moscoso, 2015), por lo que se desarrolló un flujo de caja para tres años, los cuales especifican tanto los ingresos y egresos proyectados para este periodo. Es por ello, por lo que se basa en costos de producción agrícola en el anexo 2.1 y pecuarios en el anexo 2.3, de igual manera se requiere los ingresos de cada producto los cuales están descritos en el anexo 2.4

Tabla 2.12.

Flujo de caja proyectado para 3 años para la GIA “Las Dos Alegres”

Flujo de caja USD Año 1 Año 2 Año 3 Inversión 20000

Ingresos

Pecuarios

Egresos

Se ha calculado los indicadores económicos de la GIA como son VAN, Relación beneficio/Costo, TIR en la tabla 2.13:

Tabla 2.13.

Evaluación de indicadores económicos VAN, B/C y TIR proyectado para 3 años

Indicadores

Valor Actual Neto (VAN) con tasa del 8%

$-16 444.99

Tasa Interna de Retorno (TIR) -45%

El valor Actual Neto, trae el valor real durante la proyección de los tres años, por lo que el valor negativo indica que en dicho tiempo de análisis no es factible el proyecto; en cuanto la relación

Beneficio/Costo indica que no se obtendrá beneficio los tres primeros años; y finalmente para la Tasa de retorno el -45% del rendimiento que se obtendrá del proyecto, por lo que si el análisis se lo realiza con una amplitud de 10 años se recuperará lo invertido.

Conclusiones

• Con la realización de este trabajo enfocado en el Aprendizaje Basado en Proyectos, se analizó que llevar a cabo la magnitud de este proyecto es viable y factible a largo plazo; si bien los costos iniciales de sostenimiento son altos, con ayuda de una rigurosa planificación se puede gestionar los recursos y conseguir materiales en el mismo entorno. Por tal motivo, la importancia de integrar varios factores sociales, culturales, crea espacios de aprovechamiento mediante actividades agrícolas que contribuirán a la integración y unión de toda una familia obteniendo y recreando productos para el sustento del diario vivir.

• Una granja integral autosuficiente aporta al mantenimiento de la seguridad alimentaria, ya que proporciona alimentos diversificados los cuales incrementan los ingresos económicos, generando una integración empresarial familiar siendo amigable con el medio, realizando labranzas dignas culturales de trabajo, de tal manera que integra a la parte social, económica y ambiental, sin embargo, es importante considerar la zona geográfica en la cual se desarrolle, conla finalidadde realizaruna planificaciónrigurosa para asegurar ingresos viables a la granja.

• El uso óptimo de los recursos existentes de diversificación e integración agrícolas y pecuarios de la granja integral aumenta la producción saludable, ya que interviene materia orgánica del suelo, facilitado el suministro de nutrientes a la planta necesarios para su óptimo desarrollo mejorando la calidad y productividad de alimentos inocuos,

además, de tener un panorama alto de comercialización, ya que no precisamente será dirigido a mercado Mayorista, sino de ventas locales y valor agregado

Referencias Bibliográficas

Agencia de Cooperación Internacional del Japón [JICA], Proyecto PROPA-Oriente. (2012). Guía técnica sobre mejoramiento de administración agrícola para pernos agricultores. No. 6: Planificación de la producción. Obtenido de El Salvador: https://www.jica.go.jp/project/elsalvador/0603028/pdf/production/farm_06.pdf

Alemán, R. (2006). Uso de las habas (Vicia faba) en asociación con papas: alternativa para el mejoramiento de los suelos en regiones de altura (Informe técnico N°18). (C. I. Cobertura, Ed.) Obtenido de https://www.yumpu.com/es/document/read/14873891/uso-de-las-habas-vicia-faba-enasociacion-con-papas-cidicco

Álvarez , Y., Acosta, S., & Hernández, R. (2022). Finca integral agroecológica: una contribución a la seguridad y soberanía alimentaria de la familia "Serrano" en el bate "La pastora". Revista INCAING, 5(29), 40-55. Obtenido de http://ojs.incaing.com.mx/index.php/ediciones/article/view/104