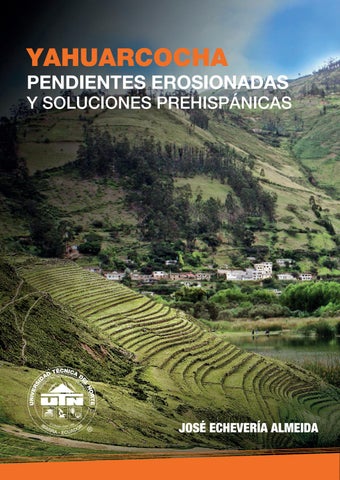

Un referente de paisaje natural y cultural de la Sierra Norte y particularmente de la provincia de Imbabura y del cantón San Miguel de

Ibarra es la laguna de Yahuarcocha. Desafortunadamente, por acciones naturales y antrópicas, tanto los elementos lacustres como las pendientes que la rodean evidencian un permanente proceso de deterioro. El diagnóstico realizado sobre los agentes erosivos que destruyen las pendientes inmediatas a la población de San Miguel de Yahuarcocha, sugiere el control de los mismos mediante la aplicación de algunas técnicas de uso de suelo