ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES A.C. ISSN 2448-5292 viasterrestres.mx

AÑO 16 #94 MARZO ABRIL 2025

ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES A.C. ISSN 2448-5292 viasterrestres.mx

AÑO 16 #94 MARZO ABRIL 2025

EDITORIAL

Juan José Orozco y Orozco

CHARLA CON COLOR

El Ing. Salvador Fernández Ayala en entrevista con el Ing. Juan José Orozco y Orozco, Presidente de la XXVI Mesa Directiva de la AMIVTAC

ANÁLISIS CONTEXTUAL SOBRE EL CONSUMO DE PSICOACTIVOS POR PARTE DE LOS

OPERADORES DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA

Ana Cecilia Cuevas Colunga y Manuel Eduardo Silva Rivera

CARACTERIZACIÓN SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MEDIANTE

COEFICIENTE DE FRICCIÓN OBTENIDO EN LA RODERA EXTERNA Y AL CENTRO DEL CARRIL

Domingo Pérez Madrigal, Luis Enrique Segura Mendez, Ángel Contreras Morales

CIENCIA Y CULTURA

CONFIRMADO SEAN DUFFY COMO SECRETARIO DE TRANSPORTE DE EE. UU.

Rafael Morales y Monroy

MICROCARPETAS COMO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS

Gilberto Wenglas Lara, Sergio Adrián Domínguez Mendoza

CURIOSIDADES MATEMÁTICAS

EL AEROPUERTO QUE SE NIEGA A MORIR Demetrio Galíndez López

CONSIDERACIONES PARA LA PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE DE MÉXICO Óscar de Buen Richkarday

BITÁCORA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TOMA DE PROTESTA XXVI MESA DIRECTIVA

INGENIERÍA QUE TRASCIENDE: FORO DE INNOVACIÓN Y LIDERAZGO ESTUDIANTIL

VÍAS TERRESTRES

AÑO 16 No 94, MARZO-ABRIL 2025

Disponible digitalmente en www.viasterrestres.mx

NOTICIAS Y BOLETINES: Encuentre las noticias de la Asociación y del gremio en nuestras redes sociales.

COLABORACIONES viasterrestres@amivtac.org

Todos los trabajos se someten a dictamen editorial. Contáctenos para conocer nuestros lineamientos editoriales o para información más detallada.

SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD alberto@amivtac.org

Lluvia en la carretera Imagen de Adobe Stock

CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA

Presidente

Juan José Orozco y Orozco

Director General

Arturo Manuel Monforte Ocampo

Subdirector

Amado de Jesús Athié Rubio

Consejeros

Demetrio Galíndez López

Jorge de la Madrid Virgen

José Mario Enríquez Garza

Manuel Zárate Aquino

Miguel Ángel Vergara Sánchez

Óscar Enrique Martínez Jurado

Verónica Flores Déleon

Carlos Alberto Correa Herrejón

Martín Olvera Corona

Alfredo Bonnin Arrieta

VÍAS TERRESTRES

AÑO 16 No 94, MARZO-ABRIL 2025

VÍAS TERRESTRES es una publicación bimestral editada por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. Camino a Santa Teresa No. 187, Col. Parques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, CDMX. México. Tel. 55.55283706 www.amivtac.com | www.viasterrestres.mx correo electrónico: viasterrestres@amivtac.org

Editor responsable: Arturo Manuel Monforte Ocampo. Reserva de derechos al uso exclusivo 04-2022-050213421100-102, ISSN: 2448-5292 , ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de título: 14708, Licitud de contenido: 12881, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso en trámite. Impresa por: CODEXMAS, S. de R.L. de C.V., Quetzal No. 1 Int. 1, El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, 04330 CDMX, México. Este número se terminó de imprimir el 28 de febrero con un tiraje de 1000 ejemplares.

El contenido de los artículos, así como las opiniones expresadas por los autores, no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista Vías Terrestres como fuente, incluyendo el nombre del autor y número de la revista.

PRODUCCIÓN EDITORIAL:

CODEXMAS, S. de R.L. de C.V.

Estimado asociado, si usted desea recibir la revista impresa, favor de solicitarla a alberto@amivtac.org

Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A. C.

XXVI MESA DIRECTIVA

Presidente

Juan José Orozco y Orozco

Vicepresidentes

Juan Manuel Mares Reyes

Luis Manuel Pimentel Miranda

Carlos Alberto Correa Herrejón

Secretario

Franco Reyes Severiano

Prosecretario

Agustín Melo Jiménez

Tesorera

Verónica Flores Déleon

Subtesorera

Verónica Arias Espejel

Vocales

Martha Vélez Xaxalpa

Yunuen Alhelí López Barbosa

Ericka Santillán León

Adriana Cardona Acosta

Alberto Mendoza Díaz

David Omar Calderón Hallal

José Antonio Ramírez Culebro

Juan Carlos Miranda Hernández

Carlos Iván Martínez Guzmán

Gerente Administrativo

Cinthia Janeth Méndez Soto

Presidentes estatales

Aguascalientes, Gregorio Ledezma Quirarte

Baja California, Sergio Barranco Espinoza

Baja California Sur, Jorge Mejía Verdugo

Campeche, Jorge Armando Iriarte Simon Chiapas, Verónica Cruz Velázquez

Chihuahua, Leonel Barrientos Juárez

Coahuila, Ernesto Cepeda Aldape

Colima, Jesús Javier Castillo Quevedo

Durango, Sotero Soto Mejorado

Estado de México, José Rodolfo Martínez Rodríguez

Guanajuato, Dalia Eréndira Mendoza Puga

Guerrero, Ricardo Alarcón Abarca

Hidalgo, Benjamín Norberto Samperio Pérez Jalisco, Sonia Alvarado Cardiel

Michoacán, Carlos Ernesto Pérez Cárdenas

Morelos, Óscar Rigoberto Coello Domínguez

Nayarit, Marco Antonio Figueroa Quiñones

Nuevo León, Blanca Estela Aburto García

Oaxaca, Esteban Rutilio Sánchez Jacinto

Puebla, Jesús Ramiro Díaz

Querétaro, Juan Antonio Flores Rosas

Quintana Roo, Yolanda del Carmen Basulto May

San Luis Potosí, Jaime Jesús López Carrillo

Sinaloa, Saúl Soto Sánchez

Sonora, Rafael Luis Zambrano Sotelo

Tabasco, José Alfredo Martínez Mireles

Tamaulipas, Natalia Jasso Vega

Tlaxcala, Juana Torres Castillo

Veracruz, Luis Antonio Posada Flores

Yucatán, José Antonio Morales Greene

Zacatecas, Jorge Isidoro Cardoza López

Iniciamos un nuevo ciclo en la AMIVTAC para los próximos dos años, con una visión clara y un compromiso renovado: impulsar la innovación y la sostenibilidad en la infraestructura del transporte de México. Durante el periodo 2025-2027, estos dos pilares fundamentales guiarán nuestro plan de trabajo, fortaleciendo nuestra labor para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

La infraestructura de transporte es la columna vertebral del desarrollo económico y social del país. Hoy, más que nunca, enfrentamos el reto de diseñar y construir carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, puentes y sistemas de movilidad que no solo sean seguras, eficientes y funcionales, sino también resilientes y sostenibles. La integración de nuevas tecnologías, materiales innovadores y modelos de gestión inteligente será clave para lograrlo.

En este contexto, es esencial fomentar la participación activa de las nuevas generaciones de ingenieros civiles y especialistas en otras disciplinas que colaboran en el desarrollo de las vías terrestres. Las y los jóvenes estudiantes y recién egresados representan el talento y la creatividad que necesitamos para transformar la infraestructura del país, así también, es de gran importancia que más mujeres se sumen en estas actividades, lo cual ha tomado fuerza en los últimos años. La AMIVTAC reafirma su compromiso con la formación, vinculación y el desarrollo de estos profesionales, brindando espacios para su crecimiento y contribución en proyectos de alto impacto.

Durante los próximos dos años, trabajaremos en iniciativas que propicien el intercambio de conocimientos, la capacitación continua y la colaboración entre los diferentes sectores involucrados en la ingeniería de vías terrestres. La innovación y la sostenibilidad no son solo tendencias, sino principios fundamentales que deben guiar cada proyecto y cada decisión que tomemos.

Invitamos a toda la comunidad de la AMIVTAC a ser parte activa de este esfuerzo. Juntos, construiremos un futuro donde la infraestructura de transporte en México sea más eficiente, segura y sustentable, con una visión incluyente y equitativa, pero que sobre todo proporcione a la sociedad un servicio de calidad, que dé voz y oportunidades a las nuevas generaciones.

Sigamos avanzando con determinación y compromiso. El futuro de las vías terrestres está en nuestras manos, pongamos nuestro granito de arena.

Juan José Orozco y Orozco Presidente de la XXVI Mesa Directiva

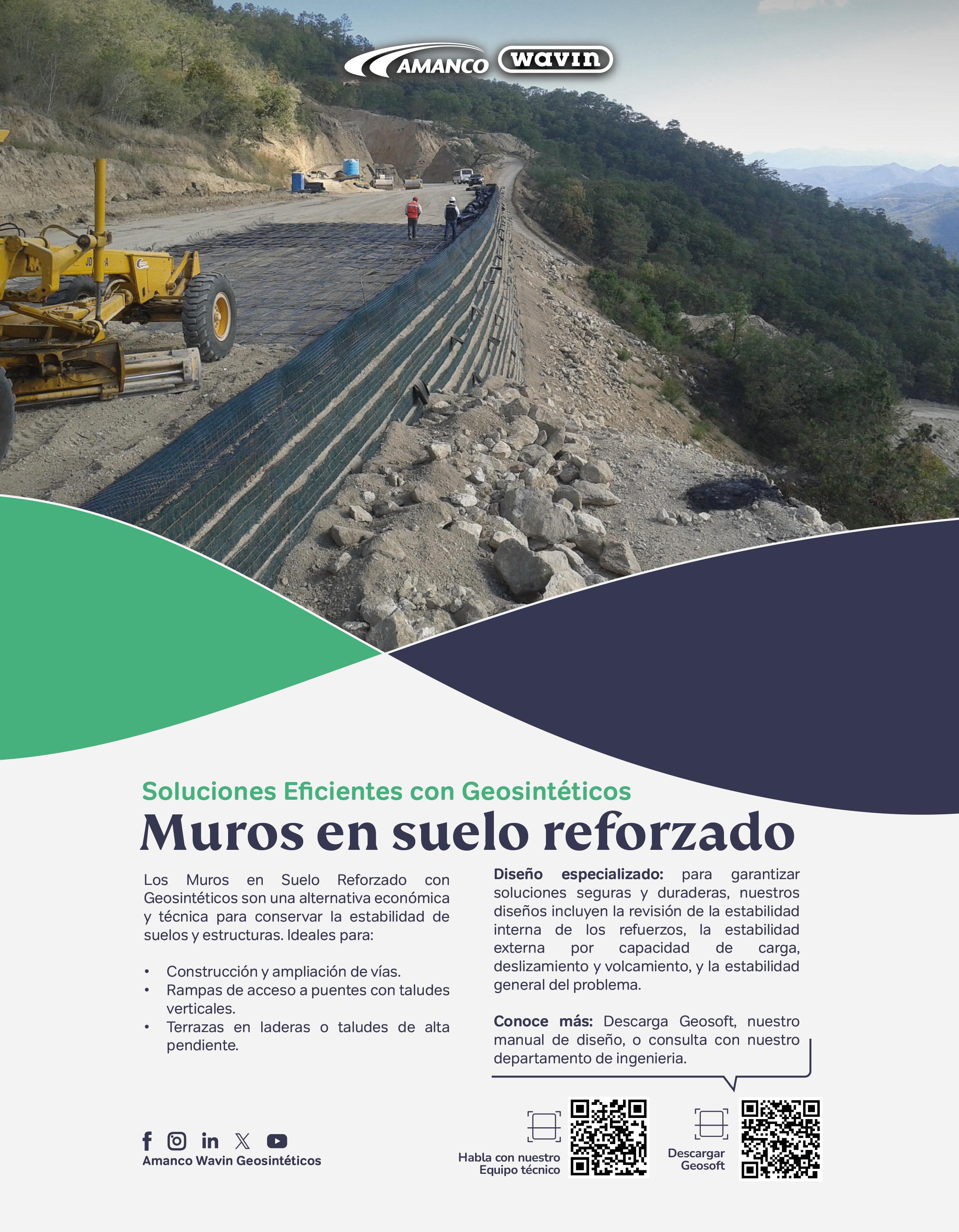

EL ING. SALVADOR FERNÁNDEZ AYALA EN ENTREVISTA CON EL ING. JUAN JOSÉ OROZCO Y OROZCO, PRESIDENTE DE LA XXVI MESA DIRECTIVA DE LA AMIVTAC

Juan José Orozco y Orozco (JJOO). Tenemos el gusto de estar con el Ing. Salvador Fernández Ayala, distinguido miembro de nuestra Asociación, quien, además es creador de esta gran iniciativa, las entrevistas Charla con color. ¿Por qué no empezamos por ahí, Salvador? ¿Cómo surgió la idea de estas interesantes charlas?

Salvador Fernández Ayala (SFA). Gracias. Primero, quiero felicitarte por tu reciente toma de posesión como presidente de la XXVI Mesa Directiva de la AMIVTAC. Te deseo mucho éxito y, por supuesto, cuenta con todo mi apoyo.

El tema de la Charla con color surgió al inicio de la XXV Mesa Directiva, porque han pasado distinguidos personajes por nuestra Asociación y la han engrandecido, pero sólo conocemos su trayectoria profesional. Al tener estas Charlas con color, tanto en video como en nuestra revista Vías Terrestres, nos queda un acervo de testimonios de vida, el lado humano y amigable de ellos, sus anécdotas.

(JJOO). Esto es muy interesante, porque a veces es difícil encontrar material gráfico de ingenieros que pasaron por aquí y ayudaron a construir lo que ahora es esta Asociación. Es una muy buena iniciativa y esperemos aumentar ese acervo para dejarlo como legado. Salvador, cuéntanos por favor un poco de tu trayectoria, de tu vida como ingeniero civil. Platícanos qué te inspiró para estudiar ingeniería civil y después especializarte en el tema de carreteras, que entiendo ha sido toda tu vida profesional. Fuiste subiendo escalones hasta llegar a puestos muy relevantes.

(SFA). Yo no iba a ser ingeniero civil. Yo quería ser médico, y seguramente ese impulso era porque mi madre estaba enferma, y yo me decía: “Tengo que ser médico para sanarla”. Eso pensaba durante la primaria y secundaria. En la preparatoria, en la clase de geometría analítica, un día el maestro llegó vestido de blanco, con tenis blancos, y me dije: “Este parece pasante de medicina”. Ya en confianza, le pregunté por qué nos daba matemáticas, que debería

ser anatomía. Me dijo: “Yo quería ser ingeniero, pero ya ahorita soy pasante de medicina, y aquí estoy. Tú eres muy bueno para las matemáticas, y dices que piensas estudiar medicina, pero no te lo recomiendo. Son cinco años de estudio, dos de prácticas, las pasantías y otros dos años de especialidad; terminas ejerciendo a los 29 años”. Ahí fue cuando dije: “No, necesito trabajar y ganar”. Entonces decidí estudiar ingeniería civil, que era mi segunda opción. Recuerdo muy bien que estaba en primaria cuando, un día, llegaron las máquinas frente a la casa para arreglar la calle y hacer un reencarpetamiento. En cierto momento, me subí a la compactadora como copiloto y pude ver cómo algo muy deteriorado se convertía en algo muy confortable para transitar, algo que la gente festejaba. Yo pensé: “Bueno, no es mala idea”, y así fue como estudié ingeniería civil e hice una maestría en vías terrestres. Quería tener una especialidad en estructuras, pero el destino me llevó a las vías terrestres. En esos tiempos, cuando apenas empezaba, me nombraron residente de conservación en San Juan del Río, Querétaro.

Y de ahí, como bien lo comentas, subí escalón por escalón: residente general, subdirector de obra, director general de Centro SCT, director normativo en conservación y en carreteras federales… Han pasado más de cuarenta años y estoy muy satisfecho porque crecí profesionalmente en la SCT, creció mi familia y aquí estamos todavía en el tema de caminos. (JJOO). Cambiaste un poco las batas blancas y el estetoscopio por un casco y unas botas, y finalmente te fuiste a sanar, diagnosticar y curar caminos. ¿En qué año entraste a la Secretaría?

(SFA). En los ochenta.

(JJOO). Muchas felicidades por esa trayectoria, Salvador. Ha sido una vida muy fructífera.

¿Cuál es la satisfacción más importante de tu vida profesional en todos estos años?

(SFA). He tenido la oportunidad de participar en grandes proyectos de infraestructura, fui parte del equipo de ingenieros en la logística de la construcción del puente Baluarte, por ejemplo; recientemente algo similar en Chiapas con el puente La Concordia, me tocaron grandes carreteras y autopistas; como residente general de conservación estuve dando mantenimiento a nuestra red carretera, para dar al usuario

la oportunidad de tener una mejor vía de comunicación, segura y confortable. Sin embargo, te puedo decir que lo que me dio satisfacción fue participar en la construcción del puente Baluarte, con 1200 metros de claro, o hacer un puente de 40 metros en una comunidad. Pero te quiero decir que mi mayor satisfacción es precisamente el puente de cuarenta metros que une comunidades y mejora la calidad de vida de las familias. Recuerdo a una señora, abuelita, que me decía: “Gracias, ingeniero, por el puente”. Le pregunté: “¿Qué representa para usted el puente?”. Y me respondió: “Que ya puedo pasar a ver a mis nietos que están al otro lado del río”. Y para mí eso es impresionante. Mejoras la calidad de vida de esas comunidades.

(JJOO). Sí, finalmente ese es el objetivo de nuestra carrera, llevar ese bienestar a las personas, cambiarles la vida para bien. Una obra que parece pequeña tiene un gran impacto en estas comunidades. Cuando ocurre un fenómeno meteorológico extraordinario, en muchas ocasiones los deja aislados y no tienen insumos, hay escasez de agua, de alimento, de las cosas más básicas, no tienen acceso a servicios de salud. Las obras grandes, complejas, las fotografían y las publican en libros y en medios, por supuesto que dan satisfacción, pero no hay nada como servir a las comunidades más vulnerables, poderlas comunicar, darles acceso a muchos servicios que a veces no tienen; eso es muy importante y qué bueno que lo enfatizas. Yo creo que ese es nuestro objetivo fundamental como ingenieros y, particularmente, como ingenieros de vías terrestres.

¿Qué personas consideras que han influido más en tu trayectoria y por qué?

(SFA). Tengo recuerdos de maestros y maestras de primaria, secundaria, de prepa, de la carrera, de la misma maestría. Siempre recuerdas a aquel que fue amable contigo y te dio ese cobijo en los inicios de tu vida y trayectoria profesional. Hay muchos maestros ingenieros que me inspiraron, que me transmitieron esa motivación para decir “yo quiero ser como ellos”. Cuando era residente de conservación, mi director general, en paz descanse, era el ingeniero Virgilio Bucio Nateras, y yo quería llegar a ser como él y, lo que es la vida, llegué a ser director general de Conservación de Carreteras. En construcción y evaluación, veía a alguien a quien

yo quería mucho, el ingeniero Horacio Zambrano Ramos. Me tocaba verlo en sus recorridos, en la construcción de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, porque iba cada fin de semana y hacía reuniones de evaluación de avances a la una de la mañana. Yo quería ser como él, pero no tan acelerado y bueno, lo que es la vida, en mi carrera en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también llegué a ser el director general de Carreteras. Ellos son dos personajes muy queridos para mí. En la maestría, recuerdo que tu señor padre, que en paz descanse, el Ing. Juan Manuel Orozco y Orozco, llegaba a las clases temprano con un borrador y un gis en la mano, nada más que eso, pero le bastaba para rellenar el pizarrón, era muy inteligente, recuerdo que me dio geotecnia y mecánica de rocas, tenía una mente brillante, y yo me decía que ojalá algún día llegase a tener esa sabiduría, pero eso no lo logré. Él era un gran maestro. (JJOO). Qué connotados personajes, todos muy reconocidos y que han dejado un importantísimo legado en quienes seguimos en el camino. Por otra parte, durante el periodo que presidiste la AMIVTAC se cumplió el aniversario cincuenta de esta Asociación; organizaste un gran festejo y se publicó un libro muy interesante, un libro conmemorativo con los aspectos más relevantes de la historia de la Asociación. ¿Cuál consideras que es el principal legado que la AMIVTAC ha dejado a la sociedad?

(SFA). Tuvimos la oportunidad juntos, fuiste parte integrante de mi mesa directiva. Como vicepresidente, tu participación fue muy importante, lo hicimos con mucho cariño, entusiasmo y le dedicamos tiempo suficiente para darle a nuestros asociados lo que se merecen: grandes eventos, conferencias magistrales, la elaboración de memorias que guardan la esencia de nuestra Asociación, la pintura al óleo que deja plasmado el recuerdo, el gran espíritu de quienes nos antecedieron y la crearon. Aprovecho la oportunidad para hacerle ver a nuestra gran comunidad que la XXV Mesa Directiva tuvo el privilegio de efectuar los festejos de conmemoración, y nos sentimos orgullosos de esta gran Asociación. Cincuenta años durante los cuales han surgido grandes personajes, ingenieros y otros profesionistas asociados a las vías terrestres, cuya participación, visión y su entusiasmo han hecho que esta Asociación sea tan importante.

(JJOO). Coincido, son los primeros cincuenta años de muchos más que vienen. La Asociación se seguirá consolidando, reforzando, creciendo, y estos personajes que mencionabas ayudaron a construir los cimientos y varios pisos que llevamos avanzados. Yo creo que esta Asociación es muy fuerte, muy respetada y seguramente de las más sólidas que hay en el país. Como bien decías, ha habido grandes maestros, y ahora nos toca asumir esas funciones, pero es muy importante motivar, entusiasmar a la gente que viene para que estudien ingeniería civil o algunas profesiones relacionadas con las vías terrestres y que participen y tomen estos espacios para desarrollar un papel cada vez más relevante. ¿Cómo crees que podemos lograr ese reto, entusiasmar a los jóvenes para que se dediquen a esto?

(SFA). Tenemos el medio para lograrlo, que son los capítulos estudiantiles, tanto aquí en la Ciudad de México como en nuestras delegaciones estatales. En esta Mesa Directiva, la XXV que presidimos, se dio mucho impulso a los capítulos estudiantiles. Hubo entusiasmo por parte de los presidentes estatales de la AMIVTAC, dimos talleres, conferencias, hicimos visitas técnicas. Siempre les he dicho que enamoremos a nuestros jóvenes estudiantes de ingeniería civil, hay que hacer que se enamoren de las carreteras, que conozcan los caminos, los paisajes, que conozcan gente; conocer lugares los engrandece. Cuando tengo oportunidad de participar en foros donde hay estudiantes, les digo a los jóvenes que salgan de su zona de confort, porque afuera de esa zona de confort suceden cosas mágicas, hay crecimiento profesional, hay fortalecimiento del carácter, se forja una disciplina y ellos son quienes estarán donde estamos hoy nosotros, tanto en el servicio público como en la iniciativa privada. Debemos de seguirlos enamorando, sé que hoy las redes sociales están para eso, para acceder a ellos, están mucho en las redes sociales y desde ahí debemos buscar la manera de incluirlos. Tenemos una estadística de redes sociales en donde prácticamente el 50 % de los seguidores de la revista tienen edades de entre veinte y treinta y cinco años, es decir, el periodo en que el ingeniero se orienta hacia obras hidráulicas, estructuras, vías terrestres, etc.

Tienes el reto, mi estimado presidente, de hacer uso de estas redes sociales para seguirlos y motivarlos.

(JJOO). Así es, hay que innovar esta manera de comunicarse tanto con los jóvenes como con la sociedad en general y, sobre todo, creo que es muy importante lo que comentabas, que los jóvenes ingenieros comprendan, sientan y vivan en carne propia lo que es cambiarle la vida a la gente a través de obras de vías terrestres. Es muy importante y es algo que tenemos que seguir impulsando para que siempre haya gente que releve cuadros.

Y de todo esto, ¿qué cualidades consideras que debe tener un ingeniero de vías terrestres para tener un éxito en este servicio a la sociedad?

(SFA). Disciplina, capacitación y empatía, tres ingredientes que considero muy importantes para un ingeniero civil, y que representan la mejor manera de desarrollarse para hacer sentir la ingeniería de las vías terrestres, la ingeniería del transporte. Este es el lugar que ocupamos y tenemos el privilegio y la oportunidad de aprovecharlo en la toma de decisiones, de iniciativas. Creo que la constancia y la capacidad de adaptación también son cualidades muy importantes para el ingeniero civil. Adaptarse al lugar donde estás trabajando, adaptarse a los jefes que están y a los jefes que llegan, creo que esas son las fortalezas que debemos desarrollar.

(JJOO). Excelente, la resiliencia también a nivel personal. Y, ya para cerrar, no sé si quieras dejar un mensaje a nuestra querida comunidad de la AMIVTAC. (SFA). Sí, claro. El mensaje es primero para nuestro capítulo estudiantil, para los jóvenes ingenieros, lo que siempre les he dicho: Jóvenes, ¡titúlense! Tienen que cerrar ese círculo de tantos años de estudio y de sacrificio de sus padres, y qué mejor que titularse y darles el pergamino. Y por supuesto, no solamente sean ingenieros civiles a nivel licenciatura, logren hacer un posgrado, cualquiera; la carrera está muy competida, y especializarse con una maestría o un doctorado aporta mejores oportunidades.

Y por supuesto, presidente, muchas gracias por la oportunidad que me das en esta entrevista. También deseo agradecer a nuestros asociados y a nuestros patrocinadores, sin ellos realmente no podríamos tener ese impulso que nos mueve; a los colegas y a las otras asociaciones técnicas amigas que siempre se nos han acercado.

Compañeros asociados, distinguida comunidad, sigamos creyendo en nuestra resiliencia y fortalezcamos siempre a nuestra gran Asociación, renovémonos ante los nuevos retos con una actitud positiva, sigamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para engrandecer a la gran comunidad y a la ingeniería de las vías terrestres.

(JJOO). Bien, Salvador, es muy interesante todo lo que nos platicas, nuevamente te felicito por la gestión recientemente terminada y te agradezco que nos hayas considerado en el equipo, fueron años de mucho trabajo. Tuvimos también, como dices, la fortuna de vivir los festejos de los cincuenta años y de organizar la reunión nacional. Todos fueron eventos muy exitosos, con mucha calidad técnica, y creo que dejaste un gran legado que habrá que continuar. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos contando con tu apoyo.

(SFA). Muchas gracias, mi estimado Presidente.

Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A. C.

MANUEL EDUARDO SILVA RIVERA

Investigador especialista en tecnologías de la información aplicadas al transporte. Manuel.Silva@imt.mx

El presente trabajo aborda el problema del consumo de sustancias psicoactivas entre operadores de autotransporte de carga en México, identificando dentro del contexto dos factores que predisponen al uso de estimulantes: el entorno social y el entorno laboral, este último caracterizado por horarios extenuantes, presión por cumplir tiempos de entrega e incentivos económicos.

Los hallazgos indican que, pese a los lineamientos para mitigar la fatiga, las demandas laborales suelen exceder la capacidad de los conductores, fomentando la conducta de consumo de sustancias. Finalmente, se concluye que es esencial mejorar la legislación, la infraestructura y ajustar incentivos laborales, así como promover jornadas más seguras para fortalecer la seguridad vial.

El anuario estadístico de colisiones en la red carretera federal (Cuevas & Cadengo, 2021) reporta que durante el 2020 la Guardia Nacional registró 11,449 siniestros, con un saldo de 2,722 personas fallecidas en el lugar y 6,706 lesionadas. Los vehículos para el transporte de carga fueron los responsables del 25 % de estos

ANA CECILIA CUEVAS COLUNGA

Investigadora especialista en estudios de ingeniería de tránsito y seguridad vial, IMT. ccuevas@imt.mx.

siniestros y agruparon el 15.5 % de los fallecidos y 14.8 % de los lesionados. Según la distribución de causas “dormitando” se asocia al 10, 12 y 14 % de los eventos cuya responsabilidad fue del camión unitario, tractocamión articulado y tractocamión doblemente articulado, respectivamente; se observa que la fatiga tiende a estar asociada a una mayor capacidad de carga.

Cabe mencionar que durante el 2020, el consumo de estimulantes, estupefacientes o psicotrópicos sólo se registró en tres colisiones del tractocamión articulado; sin embargo, es necesario puntualizar que el 20 % de los conductores de los vehículos de carga que resultaron responsables de siniestros, abandonaron el lugar de los hechos haciendo imposible determinar sus condiciones psicofísicas (Guardia Nacional, 2021). Por lo tanto, no se puede determinar con certeza cuál fue el impacto del consumo de sustancias psicoactivas en el autotransporte de carga.

Los operativos 30 Delta (SCT, 2001), que consisten en la instalación de módulos equipados para llevar a cabo pruebas de alcoholimetría y toxicológicas, han arrojado resultados respecto al número de conductores con algún grado de intoxicación por sustancias psicoactivas. Por ejemplo, en 2001 se analizaron

48,050 muestras de operadores del transporte carretero federal y de éstas, 2,808 fueron positivas: el 16 % por cannabis, el 25.3 % por cocaína y el 58.7 % por anfetaminas. La ubicación de los módulos es aleatoria en la red carretera, privilegiando los ejes de transporte; asimismo, la selección de los conductores es un proceso aleatorizado.

Como se puede observar, las fuentes de información disponibles no ofrecen las cantidades sobre el consumo de psicoactivos ligados a la siniestralidad. En diversos foros de transporte y sitios web (Transporte MX, 2022) se habla del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los conductores del autotransporte para mantener el estado de alerta. Pero es necesario indagar sobre las causas subyacentes a este consumo, al cual los mismos operadores lo refieren como un “mal necesario”.

Para abordar un problema tan complejo se propone un análisis sobre los factores que refuerzan la conducta de consumo. Es necesario comprender el contexto como una herramienta que permita identificar una serie de hechos, conductas y discursos que constituyen el marco en el cual el fenómeno estudiado tiene lugar en tiempo y espacio. En el contexto del consumo se han identificado dos dimensiones predisponentes: entorno social y entorno laboral; en cada uno existen diversos factores que se desglosan en los siguientes párrafos.

Factores del entorno social que predisponen al consumo

A través de diversos medios se ha difundido la creencia de que los operadores del autotransporte conducen bajo el efecto de drogas; en consecuencia, la población en general suele emitir juicios de valor con frases como “trailero drogado”. Uno de los modelos utilizados plantea que a través de actitudes se construyen las normas sociales, siendo éstas un proceso de comunicación e interacción en un grupo en el que se produce una cierta homogeneidad, ya sea percibida o real de conductas y que se reflejan en: (i) la uniformidad percibida de las conductas, (ii) la actitud percibida de los miembros del grupo hacia la conducta, (iii) la norma prescriptiva o subjetiva y (iv) la actitud personal (Miller & Prentice, 1996).

Desde esta perspectiva algunas de las interrogantes a resolver son: i) ¿es el consumo de psicoestimulantes percibido de forma positiva por los operadores?,

ii) ¿qué tan frecuente es que entre los operadores se recomiende el uso de estas sustancias?, y iii) ¿el consumo es percibido como un coadyuvante para mejorar el desempeño en la conducción? La respuesta a estas preguntas permitiría comparar si la percepción que prevalece dentro del grupo de operadores coincide con la opinión de la sociedad en general. Un enfoque que permite tener una visión desde el interior del problema conducirá a plantear medidas en materia de prevención mucho más efectivas.

Factores del entorno laboral que predisponen al consumo Dentro de las circunstancias del entorno laboral está la presión para que los productos lleguen al cliente de acuerdo con los horarios de entrega establecidos, circunstancia que se agrava si se trata de carga perecedera; también se plantea la situación de los robos al autotransporte, ya que existen tramos carreteros en donde, debido a la delincuencia, es impensable detenerse. Además, existen circunstancias asociadas a la infraestructura carretera, por ejemplo, la cantidad insuficiente de paradores de descanso; la congestión vial por las zonas de obra, el cruce por áreas urbanas, los puestos de revisión y los cierres a la circulación por un siniestro vial.

Un estudio sobre los conductores de carga en Australia (Williamson, 2008) arroja que dentro de las causas del consumo de sustancias aparece la realización de pago por resultados, es decir, los conductores reciben incentivos económicos por recorrer más kilómetros; y esta práctica también se observa en empresas mexicanas.

Las conclusiones de una revisión sistemática realizada con metaanálisis y metaregresiones (Dini, Bragazzi, Rahmani, Montecucco & Durando, 2019) muestra que el consumo de drogas es importante entre los conductores de carga y que este sector elige los estimulantes del sistema nervioso central para mejorar el rendimiento, con el fin de aumentar la productividad; también reconoce la carencia de datos epidemiológicos actualizados y fiables en Europa, condición que prevalece también en nuestro país.

Otro estudio aborda las estrategias de prevención y vigilancia sobre el uso de sustancias estimulantes y su impacto en los costos de siniestros ligados a conductores de carga pesada en México (Puente R. & Pillon , 2011). Dicha investigación puntualiza que es escaso el

análisis en temas de prevención y vigilancia sobre el consumo de drogas por conductores de nuestro país, resaltando que esta falta de responsabilidad no solo es de las dependencias gubernamentales, sino que también del sector empresarial.

Todo parece indicar que la causa del empleo de sustancias psicoactivas por parte de los conductores de carga tiene un componente laboral. En este sentido, vale la pena profundizar sobre los aspectos normativos que rigen para este sector profesional. Por una parte, la NOM-087-SCT (SCT, 2018) establece los tiempos de conducción y pausas para conductores de los servicios de autotransporte federal, con la finalidad de reducir la frecuencia de colisiones. Adicionalmente, la NOM-035STPS (STPS, 2018) aborda los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención; asimismo, busca promover un entorno organizacional favorable; en su numeral 7.2, se establece lo siguiente en el inciso ‘b’: “Las cargas de trabajo. Se refieren a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su capacidad, pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes”. Para el campo del autotransporte, los tiempos de conducción pueden derivar en un factor de riesgo que implique condiciones peligrosas o inseguras, cargas de trabajo que exceden la capacidad del trabajador, jornadas superiores a las previstas que incluyan turnos nocturnos sin periodos de recuperación y descanso.

En este sentido, la NOM-087-SCT (SCT, 2018), en los numerales 4.1 y 4.2, establece que el conductor debe realizar pausas de 30 minutos una vez que haya conducido hasta cinco horas continuas y que este periodo de pausa no puede ser acumulable; es decir, en el caso de que sean hasta 10 horas continuas, el conductor no debería tomar una hora de descanso, sino distribuir ese tiempo para recuperación o disminución de la fatiga. Por otra parte, en el inciso 4.6 dicta que la organización de las rutas debe considerar que no impliquen una conducción que supere las 14 horas y que dentro de este margen el conductor debe contar con una pausa no menor a ocho horas, sin dejar de lado lo establecido en los numerales 4.1 y 4.2. Además, en el apartado 4.7 se establece que el tiempo máximo de conducción en 24 horas nunca podrá exceder las 14 horas.

Ambas normas tienen acciones recomendadas que buscan prevenir y cumplir con las disposiciones señaladas. La NOM-035-STPS (STPS, 2018), inciso ‘b’ del numeral 8.2, dicta que: las cargas de trabajo deberán estar bajo supervisión y revisión y que sean distribuidas equitativamente considerando el número de trabajadores; este lineamiento pareciera quedar cubierto en la NOM-087-SCT (SCT, 2018), en los puntos 4.3 y 4.4, que señalan el uso de bitácoras de horas de servicio o también hacer uso de dispositivos tecnológicos disponibles como tacógrafos o aplicaciones electrónicas.

Ante lo expuesto, surge la duda acerca del cabal cumplimiento de la bitácora, aunque este instrumento fuese llenado con rigurosidad; se deberían revisar cuáles son las implicaciones de que una persona trabaje 14 horas diarias durante seis días de la semana. Si las exigencias laborales lo imponen, un conductor puede quedar sujeto a este ritmo de trabajo, pero difícilmente se podría garantizar que mantenga el nivel de atención requerido para la conducción.

Por otra parte, analizando bajo qué circunstancias un operador puede conseguir la bonificación económica que algunas empresas ofrecen por alcanzar 30 mil kilómetros al mes, resulta que circulando a la velocidad máxima permitida para los camiones que es de 80 km/h (SCT, 2012), el operador debería conducir seis días a la semana, poco más de 14 horas diarias. Es complicado que todas las circunstancias se den para este escenario, en principio porque la velocidad se debe ajustar a los entornos urbanos; además, faltan los tiempos por maniobra de carga-descarga, los tiempos asociados a congestión vial, y los tiempos que el operador demande para la satisfacción de sus necesidades básicas. Por tanto, es muy poco probable que un conductor pueda ser acreedor a los beneficios de productividad sin exceder los límites de velocidad o sin contravenir las disposiciones de la NOM-087-SCT. La mencionada norma tiene por objeto reducir la siniestralidad; sin embargo, permite una cuota diaria de conducción que supera los límites para los cuales una persona puede mantener un proceso atencional óptimo.

En el proyecto para la actualización de la NOM087-SCT se plantean nuevamente lapsos de 14 horas de conducción con periodos de 30 minutos de descanso cada cinco horas; sin embargo, no limita el

número de días que un conductor puede mantener este ritmo de trabajo. En Estados Unidos, las regulaciones en horas de servicio (FMCSA, 2020) marcan que: “No puede conducir después de 60/70 horas de servicio en 7/8 días consecutivos. Un conductor puede reiniciar un periodo de 7/8 días consecutivos después de tomar 34 o más horas consecutivas fuera de servicio”. De esta manera, se impone un límite al número de días que un conductor puede llevar jornadas de 14 horas. Desafortunadamente, en el proyecto de actualización no existe una restricción de esta naturaleza. Es poco probable que un conductor quede sujeto a una revisión de la bitácora de horas de servicio y tal vez muchos de ellos no llevan a cabo un registro adecuado, pero si desde la legislación no se procura que las jornadas de trabajo sean seguras y que garanticen la integridad de la función cognitiva para la conducción, estamos vulnerando la seguridad vial. En la FIGURA 1 se pueden observar los elementos que se han logrado identificar en cada dimensión, que pueden estar reforzando la conducta de consumo. Es evidente que el análisis de cada elemento es importante para identificar los que tiene un mayor impacto; para ello es necesario hacer uso de un instrumento de medición y de la estadística inferencial.

Al margen de este tipo de análisis, es claro que desde la SICT se pueden implementar algunas medidas que mitiguen la fatiga de los conductores, evitando así la necesidad del consumo de psicoactivos, por ejemplo: Contar con normativa que mejore las condiciones laborales de los operadores del autotransporte.

Acuerdos con gobiernos estatales y municipales para abrir rutas alternas cuando las carreteras federales estén en reparación.

Disminuir los tiempos de espera en las revisiones y/o retenes.

Reducir los tiempos de cruce en plazas de cobro.

Incrementar el número de paraderos y mejorar la seguridad de los existentes.

Modificar el sistema de incentivos de los operadores. Incentivos fiscales a las empresas con mejores estándares de seguridad.

Planeación adecuada de las obras de infraestructura; no es recomendable que dentro de un eje de transporte existan varias carreteras con zonas de obra en forma simultánea.

La formación de largas filas aumenta la fatiga de los conductores. Los niveles de congestión vial pueden llegar a provocar la detención total de los vehículos; en caso de colisiones, las labores de remoción de las unidades siniestradas pueden tomar horas y en ocasiones los operadores se quedan dormidos esperando el avance de la fila, resultando a veces que la razón que ocasionó la congestión se soluciona, pero los operadores, al seguir dormidos, prolongan el tiempo en el que la vialidad permanece cerrada.

En el abordaje de los problemas de seguridad vial no puede dejarse de lado el factor humano. Por tanto, en el análisis de las conductas de riesgo se deben considerar los motivos que llevan a dichas conductas, que en psicología se conocen como reforzadores; esto implica todo un estudio del contexto, que permite captar antecedentes, conductas y consecuentes. Las ventajas de este tipo de análisis radican en que se pueden identificar las causas raíz y entonces plantear medidas de mejoramiento o intervenciones que vayan al punto de origen y con ello disminuir las conductas de riesgo.

Cuevas, A., & Cadengo, M. (2021). Anuario estadístico de colisiones en carretera federales, 2020. Instituto Mexicano del Transporte, Querétaro. Recuperado de: https://imt.mx/archivos/Publicaciones/ DocumentoTecnico/dt83.pdf

Dini, G., Bragazzi, N., Rahmani, A., Montecucco, A., & Durando, P. (2019). Psychoactive drug consumption among truck-drivers: a systematic review of the literature with meta-analysis and meta-regressions. Journal Preventive Medicine and Hygiene, 124-139.

FMCSA. (2020, octubre 5). Federal Motor Carrier Safety Administration Recuperado de: Resumen de las regulaciones de horas de servicio: https://www.fmcsa.dot.gov/international-programs/mexico/resumen-de-las-regulaciones-de-horas-de-servicio Guardia Nacional. (2021). Base de datos de los Hechos de Tránsito. Ciudad de México, México.

Miller, D., & Prentice, D. (1996). The construction of social norms and standards. The Guilford Puente R., E., & Pillon , S. (2011). Estrategias de prevención y vigilancia sobre el uso de sustancias ilícitas y su impacto en los costos de accidentes en conductores de carga pesada en México. Repositorio académico digital

SCT. (2001). http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/ obs2002_3sct.pdf

SCT. (2012, nov. 22). Reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal. Diario Oficial de la Federación

SCT. (2018, 06 28). NORMA Oficial Mexicana NOM-087-SCT-2-2017, Que establece los tiempos de conducción y pausas para conductores de los servicios. Diario Oficial de la Federación

STPS. (2018, 10 23). NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención. Diario Oficial de la Federación

Transporte MX. (2022, marzo). Transporte MX El portal del transporte mexicano. Recuperado de: https://www.transporte.mx/ Williamson, A. (2008). Predictors of Psychostimulant Use by Long-Distance Truck Drivers. American Journal of Epidemiology

M.I. LUIS ENRIQUE SEGURA MENDEZ, luisesegura@yutave.com ING. ÁNGEL CONTRERAS MORALES, contrerasmoralesjoseangel5@gmail.com YUTAVE Ingeniería, Veracruz, México.

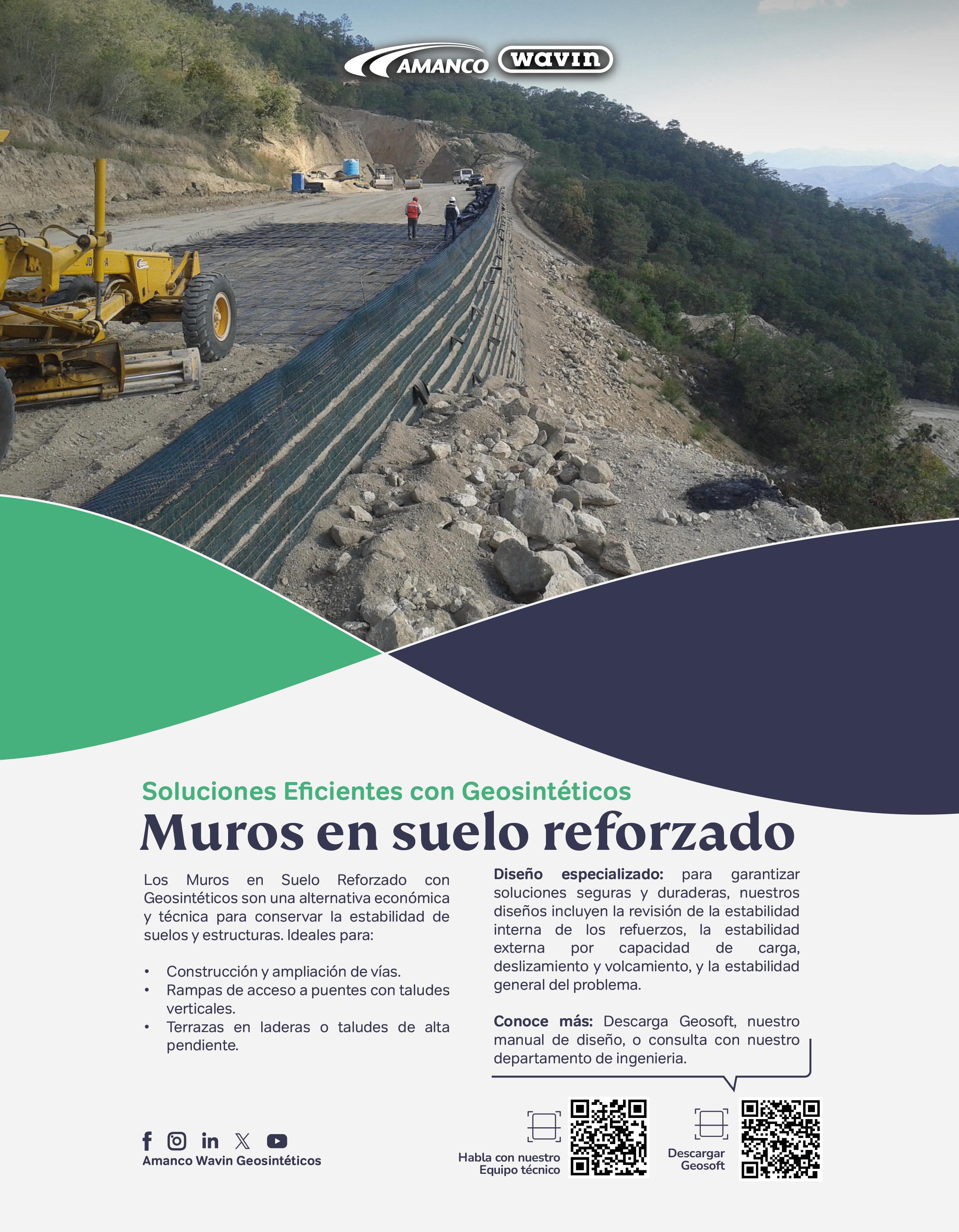

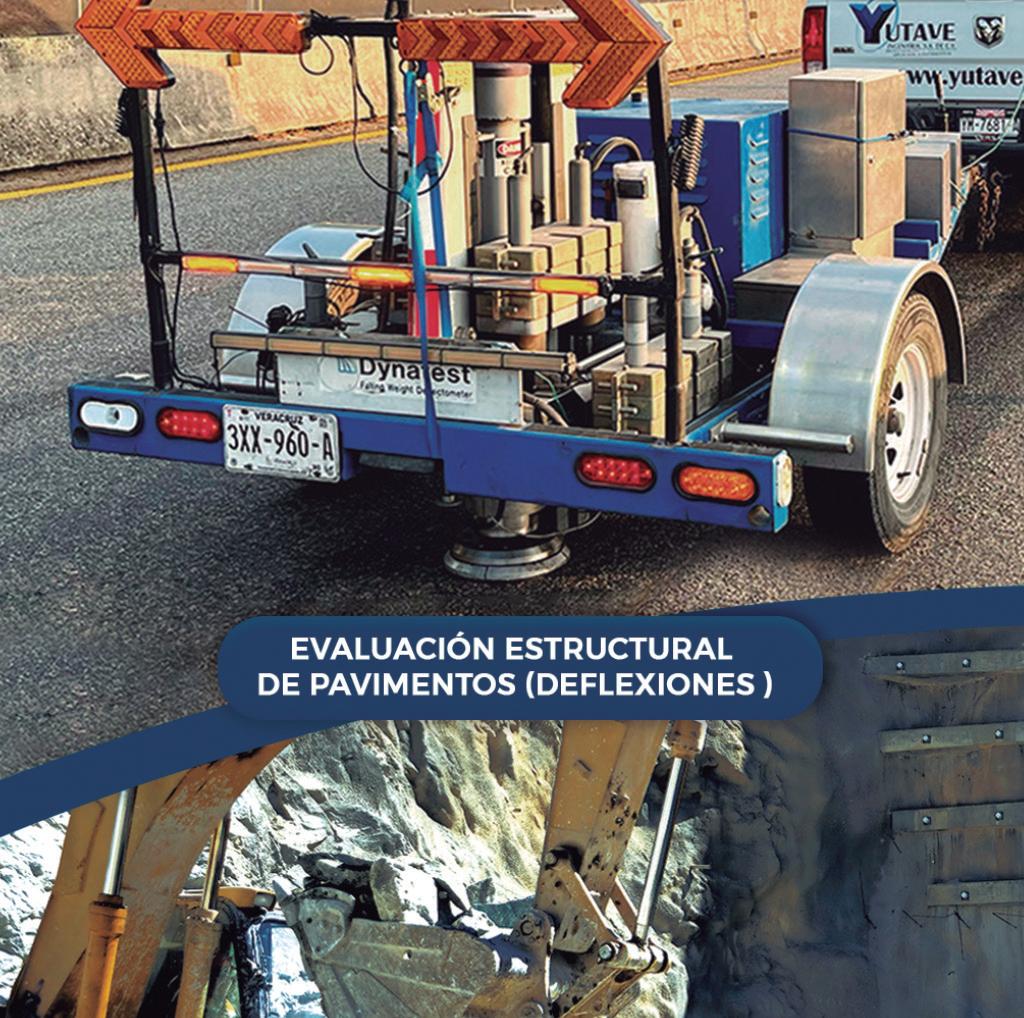

La determinación del coeficiente de fricción se debería realizar invariablemente en la rodera externa (derecha) del carril, pues dicha zona tiene las características superficiales más desfavorables; sin embargo, se ha podido evidenciar en la práctica profesional, que varios ejecutores de estas mediciones las realizan en el centro del carril. En este artículo se presentan los resultados de la investigación efectuada con respecto a la variación e influencia de la trayectoria del equipo de rueda oblicua tipo Mu meter MK6, para la determinación del coeficiente de fricción en la capa de rodadura. Para esta investigación se realizaron mediciones en tres tramos de 2 kilómetros cada uno, cuyas características superficiales, geométricas y flujo vehicular difieren entre sí. Para la determinación del coeficiente de fricción se efectuaron las mediciones a una velocidad promedio de 65 km/h, obteniendo valores a cada 20 metros en la rodera externa y al centro del carril, manteniendo las mismas condiciones entre ambas mediciones para cada tramo. A través de análisis estadísticos se llevó a cabo una prueba de diferencia de medias, con la prueba t de Student y

DR. DOMINGO PÉREZ MADRIGAL YUTAVE Ingeniería, Veracruz, México. domingopm@yutave.com

gráficas de probabilidad de ocurrencia en el software Minitab, con los datos obtenidos en la superficie de cada tramo, variando la trayectoria recorrida por el equipo, con lo cual se determinó que existe una diferencia significativa en los valores con respecto a la zona de medición. Así, se encontró que el efecto del pulimento es mayor en la rodera externa que en el centro del carril; es por ello la importancia de realizar las mediciones en las roderas, ya que estas zonas son las que cuentan con menor coeficiente de fricción debido al desgaste de los agregados al estar en contacto con los neumáticos. Conviene agregar que el agua de lluvia que podría acumularse debido a la formación de roderas contribuye aún más a la pérdida de contacto entre el neumático y el pavimento.

La adherencia neumático-pavimento es un factor indispensable en la seguridad de los vehículos al transitar sobre una superficie de pavimento, debido a que permite mantener el control del vehículo, así como las distancias de frenado necesarias, sobre todo

en condiciones de lluvia [1]. Esta adherencia depende principalmente de la microtextura y macrotextura, donde la primera se refiere a las asperezas y angularidades de las partículas del agregado pétreo, mientras que la macrotextura hace referencia a las oquedades existentes entre los agregados pétreos que conforman la capa de rodadura [2,3].

Actualmente, el coeficiente de fricción (CF) es uno de los estándares de mayor importancia en la auscultación de carreteras, ya que los valores de fricción adecuados favorecen la seguridad de los usuarios. Para coeficientes de fricción bajos existen riesgos de deslizamiento, por lo que se incrementa la probabilidad de accidentes, principalmente en condiciones de lluvia. En el caso de valores de CF muy altos, la superficie se torna demasiado áspera, por lo que la contaminación por ruido y el desgaste de los neumáticos son mayores [4,5]

La fricción presente en la superficie de un pavimento disminuye considerablemente debido, por una parte, a que los agregados expuestos al contacto con los neumáticos son susceptibles al desgaste, por lo que la microtextura y macrotextura se ven reducidos por el continuo paso de los vehículos, además de los efectos del ambiente que contribuyen a su intemperización y, por lo tanto, favorecen el pulimento [6,7,8]. El grado de pulido de los agregados dependerá de las características mineralógicas y del flujo vehicular [9]

Existen diversos equipos y métodos utilizados para determinar el coeficiente de fricción, los

cuales se clasifican principalmente por el rendimiento al momento de medir; aquellos que realizan mediciones de forma estática y puntual son considerados como de bajo rendimiento, mientras que los equipos que miden de forma dinámica a velocidades comparables a las de operación se denominan de alto rendimiento. [10,2]

En México, el equipo más empleado para determinar el coeficiente de fricción de un pavimento es el de rueda oblicua tipo Mu Meter [11]; el equipo es remolcado a velocidad constante y cuenta con dos ruedas de ensayo con ángulo de esviaje respecto a la dirección del movimiento; un sistema de riego se encarga de proporcionar una película de agua de 0.5 mm frente a los neumáticos de medición y así se obtiene el coeficiente de fricción de acuerdo con la normativa aplicable [12,13]

Objetivo

El objetivo de este estudio es determinar la variabilidad de los valores del coeficiente de fricción para una misma superficie de pavimento al cambiar la trayectoria del equipo de medición, utilizando el Mu meter MK6 en la rodera derecha y al centro del carril.

Medición del coeficiente de fricción

Se llevó a cabo la determinación del coeficiente de fricción con el equipo Mu meter MK6 en tres tramos carreteros: 1) APP Coatzacoalcos-Villahermosa, 2) Libramiento José Cardel y 3) Tamarindo-José Cardel, ubicados en el estado de Veracruz. Las mediciones se realizaron en el carril de baja velocidad, las zonas evaluadas fueron el centro del carril y la rodera derecha, a una velocidad promedio de 65 km/hr, de acuerdo con lo indicado en la normativa M MMP 4 07 010/17 Determinación del coeficiente de fricción con equipo de rueda oblicua. En la TABLA 1 se muestran los datos obtenidos de las mediciones del coeficiente de fricción para cada tramo en la rodera derecha (Rd) y al centro del carril (Cc).

Con el objetivo de realizar las evaluaciones bajo las mismas circunstancias para cada tramo, las mediciones se realizaron el mismo día.

Libramiento José Cardel Tamarindo-José Cardel

*Rd: Rodera derecha, Cc: Centro del carril.

Prueba de normalidad

Para determinar el método estadístico más adecuado para el análisis de los datos de coeficiente de fricción obtenidos, se realizó una prueba de normalidad para cada tramo, utilizando un método gráfico y uno estadístico. Estas pruebas se realizaron con el objetivo de determinar si el conjunto de datos tiene una distribución normal.

Como primera prueba de normalidad se realizó un método gráfico y después se llevó a cabo el segundo método: un análisis de normalidad mediante contraste de hipótesis, para lo cual se usó la prueba de Shapiro Wilk. A continuación, se presentan las gráficas de normalidad para cada tramo.

Con el método gráfico se observa que los datos mantienen una alineación rectilínea cercana a la diagonal del gráfico, por lo que se puede decir que los datos presentan una distribución normal. Se puede

identificar que los datos mantienen una diferencia notable entre las mediciones realizadas en la rodera derecha y al centro del carril, por lo que el efecto del pulimento es notorio.

Debido al tamaño de la muestra, es posible utilizar el método de Shapiro-Wilk (n<50) como análisis de normalidad mediante el contraste de hipótesis. Este método consta de la hipótesis nula (ecuación 1), la cual plantea que los datos se ajustan a una distribución normal, mientras que la hipótesis alternativa (ecuación 2) sostiene que la distribución no es normal. Se calculó la media y la varianza para cada conjunto de datos y el valor de significancia se estableció en 0.05. Los resultados obtenidos de la prueba de normalidad se muestran en la TABLA 2 .

H0 : Xi ≈ N (μ, σ2 )

H1 : Xi ≠ N (μ, σ2 )

Donde:

H0: Es la hipótesis nula (la distribución es normal).

H1: Es la hipótesis alternativa (la distribución no es normal).

TABLA 2. Resultados obtenidos de la prueba de Shapiro-Wilk.

Donde:

SWc: Coeficiente de correlación calculado.

SWt: Coeficiente de correlación mínimo requerido.

Valor p de verdadera significancia del coeficiente SWc

De acuerdo con los resultados obtenidos de la prueba, se observa que la correlación calculada es mayor a la correlación mínima necesaria, además de que el valor p de verdadera significancia para todos los casos es mayor al valor de significancia de 0.05 empleado para la prueba; por lo tanto, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo que los valores de fricción medidos de cada conjunto de datos se ajustan a una distribución normal.

Análisis de diferencia de medias entre dos grupos

El análisis realizado para determinar la diferencia entre la media de dos conjuntos de datos se realizó mediante la prueba t de Student, la cual nos permite comparar la media de dos grupos de datos y determinar si son significativamente diferentes entre sí. Esta prueba se utiliza bajo los

requerimientos de que la distribución es normal y que las muestras son independientes.

El método plantea una hipótesis nula (ecuación 3), la cual establece que no hay diferencias significativas en la media de las muestras independientes, y una hipótesis alternativa (ecuación 4) que acepta que hay diferencias significativas.

H0 : μ1 = μ2

H0 : μ1 ≠ μ2

La ecuación 5 representa el estadístico de prueba:

t = X1 X2 �Sc 2 n1 + Sc 2 n2

Donde: x1 y x2 son las medias de cada conjunto de datos, Sc 2 es la varianza común, n₁ y n₂ se refiere al número de elementos de cada conjunto, t es el estadístico t calculado.

La varianza común es calculada a través de la ecuación 6:

Sc 2 = (n1 1)S1 2 + (n2 1)S2 2 n1 + n2 2

Donde S1 y S2, se refieren a las varianzas de cada grupo.

La hipótesis nula se rechazará cuando el valor absoluto calculado sea mayor que el valor crítico obtenido con la siguiente expresión:

t > ���������1 α 2 �,(n1 +n2 2)

De la prueba t de Student se obtuvieron los siguientes resultados que se presentan en la TABLA 3

TABLA 3. Resultados obtenidos de la prueba t de Student.

crítico de

Como se muestra en los resultados obtenidos de la prueba de diferencia de medias t de Student para cada tramo, se obtuvo que el valor p es menor que el valor de α:0.05 establecido, lo que indica que para los valores obtenidos al centro del carril y en la rodera derecha cumplen con la hipótesis alterna, debido a que existen diferencias significativas entre las medias de los grupos.

FIGURA 4. Gráfica de la distribución t de Student, tramo Coatzacoalcos-Villahermosa, Libramiento José Cardel y tramo Tamarindo-José Cardel.

Gráficas de probabilidad en Minitab

Con el uso del software de Minitab se realizaron gráficas de probabilidad entre los datos recopilados para la rodera derecha y el centro de carril; en las FIGURAS 5, 6 y 7 se observan las gráficas conseguidas, donde se presenta una distribución normal; sin embargo, es notoria la diferencia de valores de coeficiente de fricción de una con respecto a la otra.

FIGURA 5. Gráfica de probabilidad de ocurrencia de la distribución normal. Tramo Coatzacoalcos-Villahermosa.

FIGURA 6. Gráfica de probabilidad de ocurrencia de la distribución normal. Tramo Libramiento José Cardel.

7. Gráfica de probabilidad de ocurrencia de la distribución normal. Tramo Tamarindo-José Cardel.

El coeficiente de fricción presente en la capa de rodadura influye directamente en la seguridad de los usuarios de las carreteras, sobre todo en situación de lluvia, que representa la condición de tráfico más desfavorable. La acumulación de agua en las roderas formadas debido al continuo paso de los vehículos, provoca que la fricción se reduzca a niveles inseguros y peligrosos para los usuarios.

Los agregados pétreos que conforman la capa de rodadura están continuamente expuestos a los efectos del ambiente y al volumen de tránsito que circula diariamente, por lo que la superficie que se encuentra constantemente en contacto con los neumáticos tiende a sufrir un proceso de pulimento acelerado. Por lo tanto, los materiales empleados para la elaboración de la capa de rodadura deben ser los adecuados para mantener los valores de microtextura y macrotextura.

Las pruebas de normalidad realizadas indican que los datos obtenidos para cada zona de estudios mantienen una distribución normal, tanto por el método gráfico como con el método de Shapiro-Wilk, donde los niveles de correlación sobrepasaron el 93 %. En la prueba gráfica es apreciable la disparidad entre los coeficientes de fricción determinados en la rodera derecha y al centro del carril. Para demostrar lo anterior se realizó una prueba estadística de diferencia de medias entre los dos grupos, utilizando la prueba t de Student, donde los valores calculados de t sobrepasaban a los valores t críticos, además de la prueba realizada en el software de Minitab a través de

las gráficas de probabilidad de ocurrencia, donde los datos mantienen una distribución normal. Se demostró así que existe una diferencia significativa entre los datos obtenidos para la rodera y el centro del carril, evidenciando que el proceso de pulimento es mayor. Por lo tanto, las mediciones realizadas para la determinación del coeficiente de fricción deben realizarse en la zona más crítica, que es la rodera externa, manteniendo el equipo en todo momento en la trayectoria de la rodera, ya que si el equipo de medición mueve su trayectoria hacia una zona distinta, los valores del coeficiente de fricción se verán afectados y en consecuencia no serán representativos de las condiciones reales de la superficie evaluada.

Del mismo modo, cabe destacar la importancia de la selección de materiales para la construcción de la capa de rodadura, ya que su composición mineralógica determinará la resistencia al pulimento que presenten los agregados, así como la velocidad con la que la resistencia al deslizamiento se vea disminuida.

[1] Arriaga M.C. y Garnica P. (1998). Diagnóstico de las características superficiales de los pavimentos, Instituto Mexicano del Transporte. ISSN 0188-7297.

[2] Mataei, B., Zakeri, H., Zahedi, M. and Nejad, F. (2016) Pavement Friction and Skid Resistance Measurement Methods: A Literature Review. Open Journal of Civil Engineering, 6, 537-565. doi: 10.4236/ojce.2016.64046.

[3] Hogervorst, D. (1974). Some properties of crushed stone for road surfaces. Bulletin of the International Association of Engineering Geology 10, 59–64. https://doi. org/10.1007/BF02634635

[4] Pérez A. y López G. Auscultación de carreteras nacionales y evaluación superficial en carreteras. Instituto Mexicano del Transporte, 16 de diciembre, 2020. [video en línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=L145LU-HuQw

[5] Alexandros G. Kokkalis, Olympia K. Panagouli, Fractal Evaluation of Pavement Skid Resistance Variations. I: Surface Wetting, Chaos, Solitons & Fractals, Volume 9, Issue 11, 1998, Pages 1875-1890, ISSN 0960-0779, https://doi. org/10.1016/S0960-0779(97)00138-0

[6] Flores M., Gómez J. (2010). Evaluación de la evolución del coeficiente de fricción en tramos carreteros del estado de Coahuila. Instituto Mexicano del Transporte.

[7] Roco V., Fuentes C., & Valverde S. Evaluación de la resistencia al deslizamiento en pavimentos chilenos. Gauss S.A.

[8] Gaete R., De Solminihac H., Echeverría G. Estudio de la resistencia al deslizamiento en pavimentos asfálticos en Chile. Revista de Ingeniería en Construcción. No.4. pp. 41-76 [En línea]

[9] Pérez A., López G. y Franco M. (2021). Valor del pulimiento acelerado en los agregados del país. Instituto Mexicano del Transporte, No. 192. Disponible en: Resumen boletines-Instituto Mexicano del Transporte (imt.mx)

[10] N CSV CAR 1 03 007/17. Determinación del Coeficiente de Fricción (CF). Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Coyoacán 1895, CD MX.

[11] López G., Pérez A., Garnica P., Ramírez A. y Robles N. (2016). Modelo de ajuste para la determinación del índice internacional de fricción (IFI) en carreteras mexicanas con equipo Mu-meter. Instituto Mexicano del Transporte, No. 163. Disponible en: Resumen boletines-Instituto Mexicano del Transporte (imt.mx)

[12] ASTM E 670-94. Standard Test Method for Side Force Friction on Paved Surfaces Using the Mu-Meter. American Society For Testing and Materials.

[13] N⋅MMP⋅4⋅07⋅010/17. Determinación del coeficiente de fricción con equipo de rueda oblicua. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Coyoacán 1895, CDMX.

29 DE ENERO DE 2025

Colaboración del Dr. Rafael Morales y Monroy

Ayer, en una votación de 77 a 22, el Senado confirmó a Sean Duffy como secretario de Transporte de EE. UU.

Duffy, cuya edad es de 53 años, representó a Wisconsin en la Cámara de Representantes entre 2011 y 2019; anteriormente se desempeñó como fiscal de distrito del condado de Ashland, Wisconsin. Se unió a Fox News como colaborador y condujo un programa en Fox Business, después de dejar el Congreso, hasta que el presidente anunció su nombramiento como secretario de Transporte.

El Senado votó el lunes por la noche, después de que Duffy compareciera ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado a principios de este mes. En su declaración de apertura, señaló que “el transporte impacta cada aspecto de la vida”, y prometió que, con el apoyo del presidente Trump y del Congreso,” marcar el comienzo de una era dorada del transporte y los viajes”. También expresó que trabajaría para reducir los trámites burocráticos que retrasan los proyectos de infraestructura críticos, y se comprometió a priorizar la seguridad vial, así como dar una atención máxima a la seguridad en la aviación.

“El transporte es una nueva era extraordinaria en la que estamos entrando”, dijo Duffy en su audiencia. “Estamos en una carrera global para innovar y superar al resto del mundo, elaboraremos normas claras que equilibren la seguridad, la innovación y la tecnología de vanguardia, pero siempre centradas en la seguridad”.

Fuente: Road & Bridges: CBS News, Político.

SERGIO ADRIÁN DOMÍNGUEZ MENDOZA

Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ingeniería, Circuito Universitario Campus 2, 31125, Chihuahua, Chih., México.

Las microcarpetas son capas que proporcionan la superficie de rodamiento de un pavimento; se elaboran a base de material asfáltico en frío, regularmente de un espesor de 0.5 pulgadas (12.70 mm), pero puede ser tan delgado como 3⁄8 de pulgada (9.5 mm) o puede rellenar surcos de ruedas hasta de 2 pulgadas (50.8 mm) de profundidad al utilizar varias pasadas (Broughton et al., 2012). Así, es una mezcla de emulsión modificada con polímeros, agregado fino calibrado, relleno mineral (generalmente cemento Portland), agua y aditivos químicos para controlar el tiempo de rompimiento.

La principal ventaja de las microcarpetas, en comparación con otros tratamientos superficiales, es que la emulsión modificada con polímeros acelera la evaporación química de la humedad, lo que hace que el curado de la mezcla se produzca, en la mayoría de los casos, en menos de una hora en condiciones ambientales normales (Zalnezhad & Hesami, 2020), lo que permite una apertura al tráfico del camino en un menor tiempo de espera.

Desarrollado en Alemania a finales de los años sesenta y principios de los setenta, la microcarpeta fue pionera como forma de aplicar una lechada convencional en capas suficientemente gruesas para llenar

GILBERTO WENGLAS LARA

Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ingeniería, Circuito Universitario Campus 2, 31125, Chihuahua, Chih., México.

las roderas. Fue introducida en los Estados Unidos en 1980, después de que el Dr. Frederick Raschig presentara su nuevo sistema en la convención de la International Slurry Surfacing Association (ISSA). Ahora, se utiliza microcarpeta en toda Europa, Estados Unidos y Australia.

Un beneficio importante que se obtiene con el empleo de microcarpetas sobre pavimento, como tratamiento superficial alternativo, reside en el uso de la emulsión asfáltica modificada con polímeros, en virtud de que acelera químicamente la evaporación, permitiendo su fraguado (Broughton et al., 2012), lo que genera una mejora en los tiempos de construcción.

Las microcarpetas son una opción factible para la conservación de la superficie de rodamiento o, en su caso, como superficie de rodamiento de un camino alimentador o rural, ya que no contribuyen a la mejora del soporte estructural del pavimento (Transportation Research Board, 2010), de modo que el esfuerzo presentado por una carga vehicular, lo transmite de manera directa a las capas inferiores del pavimento; ello limita el uso de este tratamiento, por lo que se utiliza principalmente como un método de conservación aplicado como una sobrecarpeta asfáltica.

En México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió la norma N·CTR·CAR·1·04·008/23 Capas de Rodadura con Mezcla Asfáltica en Frío (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 2023), la cual se encuentra vigente y regula los parámetros de calidad de la emulsión asfáltica y los agregados pétreos; en el diseño de una microcarpeta, la base de cumplimiento está estipulada por los lineamientos recomendados para micropavimentación en A143-Recommended Performance Guideline For Micro Surfacing de la International Slurry Surfacing Association (ISSA) (International Slurry Surfacing Association [ISSA], 2010), que es una asociación comercial sin fines de lucro, creada para la promoción, capacitación, educación y mejores prácticas de tecnologías de conservación de pavimentos, con sede en Chicago, EE. UU. Es importante resaltar que las normas de la SICT, en tema de calidad de materiales, toma como referencia las normas AASHTO y ASTM, mismas que son la base de los lineamientos de la ISSA.

La Norma A 143 valora tres principales parámetros: la emulsión asfáltica, el agregado pétreo y el diseño de la mezcla. De igual manera, se tiene que considerar que, para lograr cumplir con sus estándares, existe un proceso de caracterización y de evaluación por cada una de sus variables. A continuación, se describen los niveles de calidad de dichos parámetros.

Es un producto derivado del asfalto, el cual es modificado de tal manera que, a temperatura ambiente, la emulsión asfáltica, se mantiene en estado líquido. Se produce, comúnmente, en planta, y se puede conservar en barriles durante varios meses si se almacena adecuadamente (Bhargava et al., 2020). La Norma A143 de ISSA, especifica las características y condiciones de una emulsión asfáltica, como se muestra en la TABLA 1 , las cuales se evalúan por medio de las pruebas estándares de la AASHTO o ASTM.

De acuerdo con la Norma N·CMT·4·05·005 Calidad de emulsión asfáltica de la Secretaría Infraestructura y Transporte, sí se utilizan asfaltos modificados con polímetros. Las emulsiones asfálticas catiónicas modificadas para el uso de microcarpetas se usarán comúnmente de rompimiento controlado rápido

o lento, ECCR-62P y ECCL-62P, respectivamente, proponiendo y determinando su contenido asfáltico y el polímero más adecuado para cada diseño en particular.

TABLA 1. Ensayo en emulsión asfáltica (ISSA, 2010).

Ensayo Método de ensayo Especificación AASHTO ASTM

Estabilidad de asentamiento y almacenamiento del asfalto emulsionado

Destilación del asfalto emulsionado

Ensayos en residuo de asfalto emulsionado

Punto de reblandecimiento de materiales asfálticos (aparato de anillo y bola)

Penetración de materiales asfálticos a 25 °C

De igual manera, los agregados se evalúan por la Norma A143 de ISSA, ya sea por la metodología

AASHTO o ASTM. Los materiales serán producto de la trituración total, de un agregado de alta calidad, el cual puede tener una granulometría Tipo II o Tipo III, como se muestra en la TABLA 3, en función de la necesidad de la textura de superficie de rodamiento que se requiera, ya sea por la ubicación geográfica o las características de clima.

TABLA 2. Ensayos de calidad de los agregados (ISSA, 2010).

Ensayo

Equivalente de arena de suelos y agregados finos

Método de ensayo Especificación

AASHTO ASTM

Sanidad de agregados por medio de sulfato de sodio o sulfato de magnesio T 104 C 88

Resistencia a la degradación de agregado grueso de tamaño pequeño por abrasión e impacto en la máquina Los Ángeles

65 mínimo

15 % máximo

c/NA2SO4

25 % máximo

c/MgSO4

T 96 C 131

30 % máximo

TABLA 3. Tipo de granulometría (ISSA, 2010).

El diseño de la mezcla puede ser por un modelo empírico o analítico, que son los dos métodos principales de diseño de pavimentos. Se han desarrollado diferentes métodos de diseño de mezclas y compactación en laboratorio y no hay consenso sobre el método adecuado. Por lo tanto, se vuelve preponderante la elección de un método de diseño que sea adecuado para identificar la cantidad óptima de agentes de estabilización (Xiao et al., 2018).

Una vez que se hayan seleccionado los elementos, se debe elaborar una mezcla con el tipo de material para ese diseño en particular, que permita determinar los contenidos óptimos de emulsión asfáltica modificada, agregado fino y adiciones, para lograr una mezcla de mejor calidad.

En la TABLA 4 se muestran las especificaciones y el ensayo correspondiente, de acuerdo con la norma aplicable ISSA para la mezcla asfáltica en frío.

TABLA 4. Ensayos para el diseño de mezcla (ISSA, 2010).

Ensayo

Tiempo de mezcla a 25 °C

Cohesión húmeda a 30 min mínimo (rompimiento) a 60 min mínimo (tráfico)

Decapado húmedo

Pérdida por abrasión en pista húmeda

Sumergido una hora

Sumergido seis días

Desplazamiento lateral Gravedad específica después de 1,000 ciclos de 125 lb (56.71 kg)

Exceso de asfalto por adherencia a la arena LWT

Compatibilidad de clasificación

TB 113

TB139

Controlable hasta por 120 seg mínimo

12 kg-cm mínimo

20 kg-cm o cerca del mínimo de giro

TB 114 aceptado (90 % mínimo)

TB 100

50 g/ft² (538 g/m²) máximo

75 g/ft² (807 g/m²) máximo

TB147 5 % máximo 2.10 máximo

TB109

50 g/ft² (538 g/m²) máximo

TB 144 11 puntos de clasificación mínima (AAA, BAA)

En el tramo Bachimba–Ciénega de los Padres, en el estado de Chihuahua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevó a cabo un tramo de prueba en el año 2016, que consistió en una superficie de rodamiento sobre una base hidráulica, con una longitud total de 3.30 km. Ocho años después, en abril de 2024, se llevó a cabo un recorrido de inspección en este tramo (FIGURA 1) con el fin de realizar un inventario de los daños. Durante la inspección, se observó que presentó agrietamiento de severidad baja y cuatro baches superficiales a lo largo de toda su longitud. Se determinó, de acuerdo con las condiciones físicas presentadas, que es necesario realizar un sellado de grietas, de manera que se evite la reflexión de estas. Es importante destacar que este tramo está ubicado en una ruta rural o alimentadora que sirve a una población no mayor a 80 habitantes, lo que resulta en un bajo aforo vehicular.

Para aplicar una microcarpeta de manera efectiva como tratamiento superficial, se debe tener una superficie adecuada, previamente trabajada, sea una base hidráulica o una carpeta existente cuando se trata de un método de conservación. El tratamiento superficial se efectúa por medio de la aplicación de un esparcidor de microcarpeta, que puede ser una máquina discontinua o máquina continua. Estos equipos aplican la microcarpeta por medio de una caja esparcidora

incorporada a la unidad de mezcla. El sistema es capaz de esparcirla sobre el ancho de un carril de tráfico en una sola pasada.

Las microcarpetas juegan un papel sumamente importante en la aplicación de medidas preventivas de caminos, calles o carreteras, como un método de conservación sobre carpetas asfálticas deterioradas, y son una alternativa que permite mejorar las características en relación con el índice de fricción, ya que la textura superficial existente, además de constituir un elemento impermeable, da un buen aspecto al pavimento y proporciona una superficie adecuada y segura para el tránsito de vehículos. Asimismo, actualmente su aplicación se limita a la construcción de vías nuevas con un bajo aforo vehicular debido a que no aporta apoyo estructural significativo al pavimento. La información presentada proporciona las características del método de tratamiento superficial de forma general, así como sus condiciones de diseño. Además, deja de manifiesto la necesidad de desarrollar investigación de esta alternativa, por los beneficios que ofrece como método de conservación y construcción, en cuanto a la rapidez del proceso constructivo y del tiempo de espera al abrir

el tráfico, así como al factor económico, ya que es comparable a otros tratamientos superficiales como lo es el riego de sello.

Bhargava, N., Siddagangaiah, A. K., & Ryntathiang, T. L. (2020). State of the art review on design and performance of microsurfacing. Road Materials and Pavement Design, 21(8), 2091–2125. https://doi.org/1 0.1080/14680629.2019.1607771

Broughton, B., Lee, S.-J., & Kim, Y.-J. (2012). 30 Years of Microsurfacing: A Review. ISRN Civil Engineering, 2012, 1–7. https://doi. org/10.5402/2012/279643

International Slurry Surfacing Association [ISSA]. (2010). Recommended Performance Guideline For Micro Surfacing A143 (Vol. 1). ISSA. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (2023). Capas de Rodadura con Mezcla Asfáltica en Frío. N·CTR·CAR·1·04·008/23. Transportation Research Board. (2010). NCHRP SYNTHESIS 411. Microsurfacing. A Synthesis of Highway Practice. Transportation Research Board.

Xiao, F., Yao, S., Wang, J., Li, X., & Amirkhanian, S. (2018). A literature review on cold recycling technology of asphalt pavement. Construction and Building Materials, 180, 579–604. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.06.006

Zalnezhad, M., & Hesami, E. (2020). Effect of steel slag aggregate and bitumen emulsion types on the performance of microsurfacing mixture. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 7(2), 215–226. https://doi.org/10.1016/j.jtte.2018.12.005

PROBLEMA 94

Supongamos que tenemos un tapete persa muy costoso, separado en cuatro piezas: dos triángulos y dos trapecios, las cuales forman un cuadrado de 8 x 8 m, como se muestra en la FIGURA 1 . Por supuesto, su área total es de 64 m2. Ahora, tomemos las cuatro piezas y hagamos con ellas un rectángulo, como se observa en la FIGURA 2

Vemos que algo extraño ocurre; el rectángulo tiene un área de (8+5) x 5 = 65 m2

Hemos obtenido de la nada 1 m2 de un tapete caro. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está el truco?

Después de la pregunta anterior, cuya respuesta se dará en el próximo número de la revista, recordemos la Serie de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ,21, 34, 55…, en la que un término cualquiera de la serie es la suma de los dos anteriores, excepto el primer 1 (revista de Vías Terrestres No. 91); recordemos también la Identidad de Cassini que asienta que, para la serie de Fibonacci, ����������������2 (���������������� 1 ∗ ����������������+1 ) = ( 1)��������+1 y tomemos n = 6. Así, ��������6 = 8 Entonces, 82 (Figura 1) - 5 x 13 (Figura 2) = (-1)7; si n es par, la diferencia es (-1) y el rectángulo resultará mayor que el cuadrado; si n es impar, el rectángulo resultará menor.

Nota. Esta curiosidad se tomó del libro 100 Choses Fondamentales dont vous ignoriez que vous les ignoriez de John D. Barrow, Edit Vuibert, traductor Jean-Louis Basdevant, 2008.

Docente e investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. dgalindez@ipn.mx

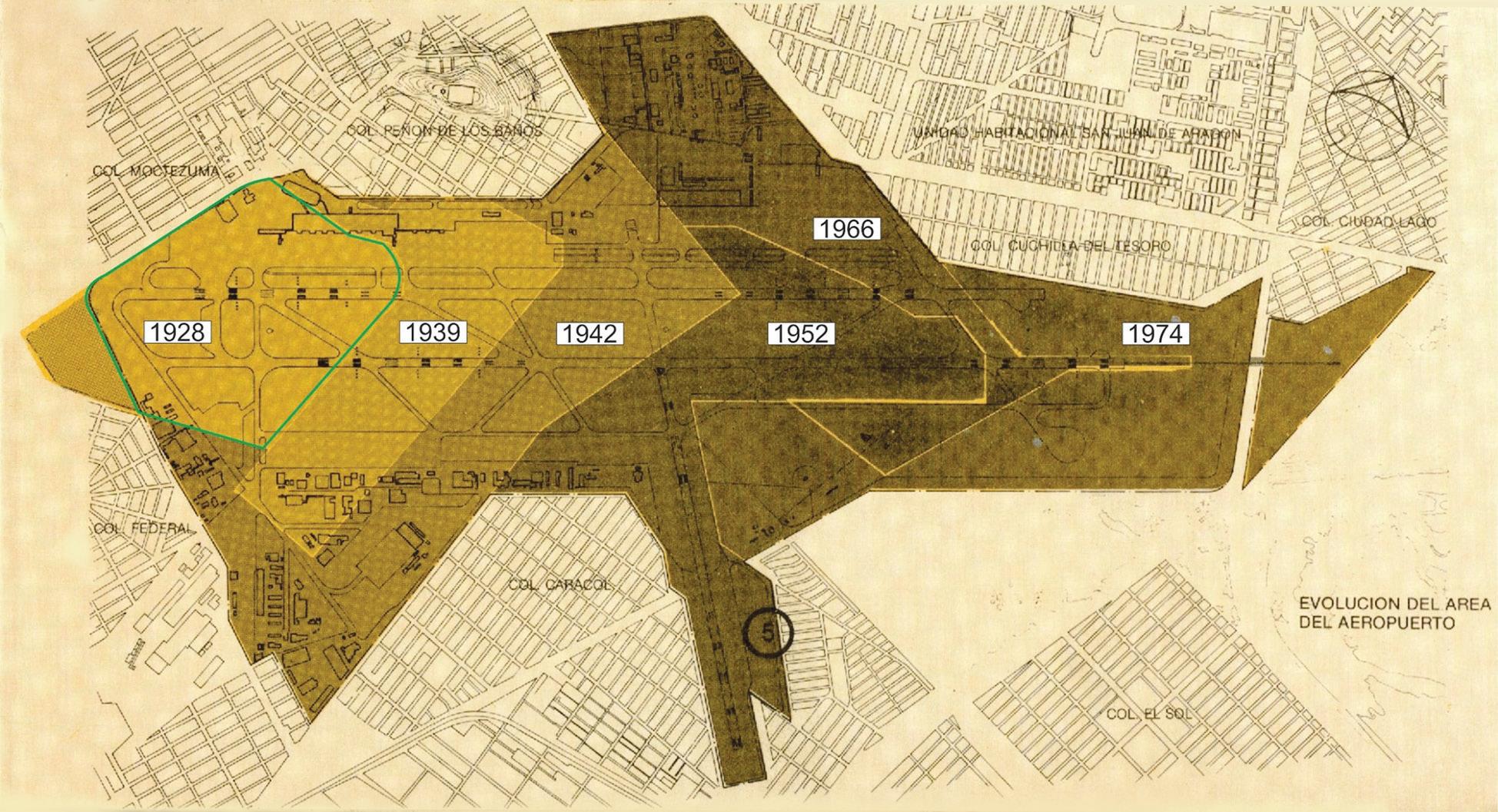

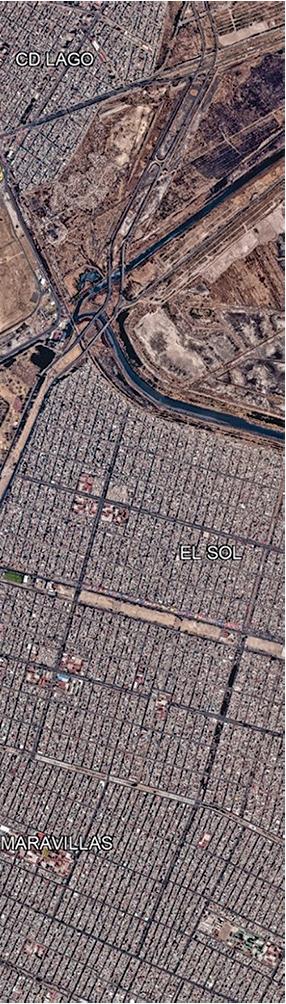

En 1928 inició la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México con el objetivo de atender a un millón de pasajeros anualmente. Con el tiempo, ha evolucionado significativamente, y en su esplendor, durante 2019, transportó 50 millones de pasajeros en 460 mil operaciones. Para 2023, la cifra fue de 48.5 millones de pasajeros en aproximadamente 363 mil operaciones. Mientras tanto, la población de la Ciudad de México creció de un millón de habitantes a 9.2 millones, y la Zona Metropolitana alcanzó los 22 millones de habitantes. Cuando se inauguró el segundo edificio terminal, a principios de la década de los cincuenta, se calificó el aeropuerto como un elefante blanco que nunca se llenaría. Sin embargo, 16 años después, ya se hablaba de la saturación, por lo que se planteó la necesidad de construir otro. Y así, poco a poco, mediante pequeñas y grandes modificaciones, llegamos al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El AICM inició su construcción a finales de 1928 debido a la imposibilidad de que las líneas aéreas siguieran operando en el campo militar de Balbuena. Así, el aeropuerto entró en operación en 1929 con el nombre de Puerto Central Aéreo, con las pistas 05 izquierda, 23 derecha y la 10-28, esta última después convertida en rodaje. Además, se configuró otra pista de tierra con orientación 14-32, que más tarde fue sustituida por la 13-31. Posteriormente, se construyó la pista 05 derecha-23 izquierda (FIGURA 1).

El primer edificio terminal se inauguró el 11 de abril de 1939 con nueva torre de control, y el aeropuerto fue declarado internacional por decreto presidencial en 1943. El 1.° de junio de 1945 se inauguró la primera torre de control operada por Aeronautical Radio de México; el 8 de abril de 1952 se creó Radio Aeronáutica de México, S. A. (RAMSA), antecedente del actual Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). Estas instalaciones fueron demolidas para poner en operación el segundo edificio terminal. El 19 de noviembre de 1952 se inauguró lo que hoy es el núcleo central del actual edificio terminal (FIGURA 2), pero como aún faltaban algunos detalles, se reinauguró el 1.° de junio de 1954, lo que, en esos años, se calificó como una obra dispendiosa.

En diciembre de 1959 se iniciaron obras de ampliación y reacondicionamiento para poder recibir los nuevos aviones a reacción. El 1.° de julio de 1960 un jet De Havilland Comet 4-C despegó del aeropuerto de la Ciudad de México rumbo a Los Ángeles. El 2 de diciembre de 1963, finalmente, fue declarado con el nombre oficial de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) mediante decreto expedido por el presidente Lic. Adolfo López Mateos, al cual añadió el nombre de Benito Juárez, pero no fue sino hasta el 8 de febrero de 2006, cuando, por acuerdo presidencial, se oficializó dicho nombre.

A finales de la década de los sesenta, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) planteó la necesidad de cerrar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y construir uno nuevo. Se propuso el área de Zumpango y se iniciaron los estudios y proyectos, así como

adquisiciones de terrenos para tal fin. En contraposición, los operadores aéreos, encabezados por la SCT, plantearon la conveniencia de aprovechar la disponibilidad de terrenos en el Lago de Texcoco y ampliar las instalaciones del aeropuerto actual, construyendo nuevas pistas paralelas a las existentes y una terminal de pasajeros adicional. Así, se suspendió el proyecto Zumpango debido a los altos costos que implicaban las vialidades de acceso, sumadas a las de la terminal aérea.

En 1970, se dijo que el aeropuerto estaba totalmente saturado y que no era posible aumentar la capacidad del espacio aéreo, del sistema de pistas y calles de rodaje, plataforma, terminal y estacionamiento; que no era posible alargar las pistas por falta de disponibilidad de terreno ni construir nuevas pistas en el lago debido a la mala calidad del subsuelo. Igualmente, se mencionaron afectaciones por ruido y riesgos graves de accidentes sobre la ciudad, por lo que se propuso un nuevo aeropuerto, aunque sin definir una localización.

La superficie del AICM ha disminuido en razón de las siguientes expropiaciones que se hicieron a favor del entonces Departamento del Distrito Federal (DDF) y del Gobierno federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF):

1. DOF 20 de abril y 30 de noviembre de 1970, que desincorpora del servicio de la SCT para ser incorporada al patrimonio del DDF, una fracción de terreno con una superficie de 52-73-56 hectáreas (la Cuchilla del Tesoro).

2. DOF 17 de junio de 1975, por el que se desincorpora del dominio público de la federación, una fracción de terreno con superficie de 7-81-90.01 hectáreas, destinados a la SDN para uso de la Fuerza Aérea Mexicana.

3. DOF 31 de agosto de 1978, que desincorpora del dominio público de federación y se autoriza al organismo público descentralizado de ASA para enajenar a título gratuito a favor del gobierno del Estado de México, un terreno con superficie de 14-20-06 hectáreas como parte de la denominada Ciudad Lago.

4. DOF 14 de febrero de 1979, por el que se incorpora al dominio público de la federación y se destina al servicio de la SDN, el inmueble con superficie de 9-53-09 hectáreas, a fin de que se continúe utilizando como plataforma militar.

5. DOF 16 de diciembre de 1987, por el que se desincorpora del dominio público de la federación, el terreno del suroeste de la pista 13-31 y se autoriza su donación a favor del DDF con una superficie de 9-76-36.02 hectáreas, para reubicar familias de damnificados del sismo de 1985.

6. DOF 6 de marzo de 1991, por el que se desincorporan del dominio público de la federación, las fracciones de terreno que se mencionan: Fracción I superficie de 16-09-00 hectáreas a favor del Fideicomiso de Vivienda para el Desarrollo Social y Urbano y la Fracción II superficie de 1-52-78 hectáreas a favor del CONALEP (FIGURA 3).

En los 70, el Concorde rompió la barrera del sonido en vuelos comerciales, y el 20 de octubre de 1974, un Concorde aterrizó en el AICM, en un vuelo de demostración. El 11 de diciembre de 1975 se inauguró el edificio de estacionamiento del AICM.