Nuevos sembríos bananeros

Más empresas buscan el Punto Verde

Más empresas buscan el Punto Verde

EDICIÓN 70

de altas temperaturas, sequías extremas, fuertes oleajes o heladas que llegaban de otras latitudes del planeta, ahora son cada vez más frecuentes en el Ecuador. Una evidencia de los efectos del calentamiento global.

Esta realidad, impacta en nuestro clima y, a su vez, tiene su incidencia en la actividad productiva tal como lo constatamos en la presente edición de Revista Enfoque.

Un claro ejemplo es el cultivo de banano, que en el 2024 registró una caída de rendimiento provocada por la combinación de fríos en las noches y aumento de radiación solar en las mañanas, sumado al exceso de lluvias en varias zonas.

Sin embargo, el sector logró un crecimiento de las exportaciones de la fruta gracias a los nuevos sembríos, entre 18.000 y 20.000 hectáreas, que comenzaron a producir. Muchas de estas plantaciones se asientan en la provincia de Santa Elena, donde el clima es favorable para el cultivo y con menos posibilidades de hongos, bacterias y otras enfermedades.

La industria azucarera, en cambio, experimentó una recuperación el año anterior, tras el impacto que sufrió en el 2023 por el exceso de precipitaciones que evitó la cosecha de miles de hectáreas de caña.

Para revertir la situación, los ingenios azucareros redoblaron esfuerzos para atender lo rezagado y cumplir con la reciente zafra. Las cifras son positivas: 520.000 toneladas métricas de producción de azúcar, que cubrirán la demanda local hasta mediados de 2025.

El clima está dando señales que no podemos ignorar, hay que tomar acciones correctivas ahora. Por ello, también destacamos a las empresas ecuatorianas que tienen la certificación Punto Verde por su buena gestión en el uso del agua, eficiencia energética y procesos amigables con el medio ambiente.

EDITORIAL•VISTAZO

Director Editorial y Gerente General: Francisco Alvarado González

Editor: Fausto Lara Flores

Reporteros: Cecibel Serrano y Sandra Armijos

Corrección: Henry Almeida

Fotografía: César Mera, Shutterstock y cortesía

Director de Arte: Daniel Valverde López

Diagramación: Juan Yépez Jefe Nacional de Ventas: Ángel Seixas aseixas@vistazo.com

Quito Paola Cortez pcortez@uio.vistazo.com

Ventas y Clasificados: Editorial Vistazo

Guayaquil: (04) 2327-200; 2328-505

Quito: (02) 3985-700

i Información o Opinión e Entretenimiento p Publicidad

Publicación de Editores Nacionales S.A.

Ecuador se ha consolidado como un importante exportador de teca y balsa. El aprovechamiento e industrialización de estos y otros productos forestales presentan un gran potencial para el país.

Sandra Armijos Medrano / sarmijos@vistazo.com

La industria forestal tiene un gran impacto para la economía del Ecuador. Desde la producción de semillas, pasando por la germinación de las plántulas, hasta llegar al desarrollo de las plantaciones y la elaboración de productos, este sector genera en la actualidad más de 110.000 empleos directos, así como un importante flujo de exportaciones.

Según datos del Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversio-

nes, en el primer semestre de 2024, los envíos de madera generaron para el país 189 millones de dólares, 80 por ciento correspondió a tableros de madera, madera contrachapada y teca y, los principales destinos fueron Colombia, China, Estados Unidos, Perú e India.

Grace Mogrovejo, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Productores y Comercializadores de Teca y Maderas Tropicales (ASOTECA), afirma que Ecuador se ha consolidado a nivel mun-

dial como exportador de teca y balsa, así como de sus elaborados.

“Somos el principal exportador de Sudamérica de tableros de partículas, por encima de Brasil o Chile. Competimos gracias a nuestra excelente calidad en el difícil mercado de contrachapado, el 98 por ciento de nuestras exportaciones tienen como destino Estados Unidos y nuestros muebles gracias a su calidad y diseño han conquistado los mercados más exigentes”, resalta.

En el caso particular de la teca, alrededor del 95 por ciento se destina para exportaciones, especialmente para elaborar mobiliario, recubrir paredes o pisos de yates.

En el 2023, las ventas al exterior de esta madera representan 58 millones de dólares, siendo sus mercados principales

CULTIVO

172.155 hectáreas de cultivo de árboles maderables hay en el país. Las especies más cultivadas son la teca, pino, eucalipto, melina, balsa, caucho, jacarandá, chuncho, pachaco y laurel.

Sector maderero ecuatoriano

PRODUCCIÓN

360 exportadoras de madera hay en el país. Los productos más exportados son: tableros de madera, contrachapados, teca, bloques encolados y paneles.

EXPORTACIONES

Entre enero a junio de 2024, los envíos de madera generaron 189 millones de dólares.

Principales destinos: Colombia (20.91%), China (19.09%), Estados Unidos (19.08%), Perú (13.89%) e India (11.93%).

Entre enero a junio de 2024 las importaciones disminuyeron un 16%, en comparación con el mismo periodo de 2023.

Fuente: Coordinación General de Información Agropecuaria y Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones

India con un 98 por ciento de participación, seguido de China, Alemania, Costa Rica y Estados Unidos.

Sin embargo, la balsa y la teca son solo la punta del iceberg de este gran sector, pues en Ecuador hay producción de melina, pino, eucalipto, caucho, jacarandá, chuncho, pachaco y laurel. Todas las

especies suman 172.155 hectáreas (has) de plantaciones forestales comerciales.

Las provincias que más concentran este tipo de plantaciones son Los Ríos, Pichincha, Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Datos de la Subsecretaría de Producción Forestal y de la Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), muestran que solo durante el primer semestre de este año el sector produjo algo más de 2,3 millones de metros cúbicos (m³) de madera.

Es indudable que esta industria tiene un enorme potencial de desarrollo, y eso lo saben las 360 empresas exportadoras de madera que hay en el país, muchas de ellas han realizado millonarias inversiones en la producción de semillas, germinación de plántulas, monitoreo con drones, mecanización, certificaciones y automatización de procesos.

Novopan, por ejemplo, invierte anual-

El sector tiene oportunidades de crecer en mercados como el de Estados Unidos, Canadá, Europa y República Dominicana, especialmente con muebles y acabados de la construcción en madera.

mente alrededor de cinco millones de dólares en maquinaria y un monto similar en la parte forestal y de procesamiento.

El gerente de planta de la empresa, Patricio Páez, comenta que este año se destinaron 16 millones de dólares adicionales en un filtro electrostático húmedo (WESP) y en una central de biomasa para generar calor, lo cual permitirá el cambio a una matriz energética sostenible en sus procesos.

Actualmente, la compañía mantiene un plan de crecimiento de más de 2.000 hectáreas anuales y una mejora productiva de su patrimonio forestal. La iniciativa contempla la adquisición de nuevas tierras propias y la incorporación de socios del sector agrícola, ganadero o forestal en la formación de una plantación en común dentro de sus terrenos.

Novopan posee más de 15.500 has

de plantaciones de eucalipto y pino en la Costa y Sierra, en esta última con certificación Forest Stewardship Council (FSC).

En el primer semestre de este año produjo 336.000 m³, su principal producto es el tablero laminado Pelikano, seguido por los diseños sincrónicos madereados, los cuales se dirigen en un 30 por ciento al consumo local y 70 por ciento a mercados como Perú, Colombia, Bolivia, Chile y países de Centroamérica.

En los últimos 25 años Ecuador ha apoyado el manejo sustentable de bosques nativos y plantaciones comerciales con programas y marcos regulatorios.

Un programa estatal relevante fue Socio Bosque, que incentivó la conservación de más de 1,5 millones de hectáreas de bosques nativos, mediante la provisión de pagos directos a las comunidades por la protección de estos ecosistemas. Así también están los incentivos forestales con fines comerciales que han dado paso a la inversión en plantaciones y el uso de tierras degradadas.

Una empresa del sector cuyas plantaciones le permiten capturar anualmente 225.000 toneladas de CO2 es Aglomerados Cotopaxi, que cuenta con la verificación carbono negativo en el Ecuador y con la certificación forestal FSC.

La coordinadora de sostenibilidad y comunicación de la compañía, Isabel Arteta, señala que el patrimonio de la empresa está principalmente en Cotopaxi y Pichincha, con un total de 18.774 hectá-

reas, de las cuales 12.234 están dedicadas al cultivo de especies como pino patula, pino radiata, eucalipto nitens y eucalipto globulus.

“Las 5.540 hectáreas restantes corresponden a áreas de conservación, que incluyen remanentes de bosques nativos y pajonales. Además, contamos con 525 hectáreas de melina en la provincia de Esmeraldas, demostrando nuestro compromiso con la diversificación y el cuidado ambiental”, resalta.

En los últimos años, las inversiones de Aglomerados Cotopaxi se han direccionado a la incorporación de tecnología de punta y maquinaria para optimizar su oferta. Lo último fue una sierra para el aserradero, adecuaciones en la moldurera, un equipo de generación para suplir los cortes de energía, una máquina para cosechar árboles y una línea para envolver molduras y paneles por 922.960 dólares.

En el primer semestre de este año produjo 24.378 m³ de aglomerado, 38.288 m³ de MDF, 9.575 m³ de molduras y paneles decorativo, y 6.219 m³ de madera aserrada. Sus productos se venden en el mercado nacional y se exportan a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Colombia y otros países de Latinoamérica. Todos estos aspectos demuestran que Ecuador tiene potencial para desarrollar una amplia variedad de especies forestales. Sin embargo, la Directora ejecutiva de la ASOTECA cree que es necesario que se establezca un programa de incentivos forestales incluyente que permita fortalecer y potenciar al sector.

Juan Carlos Palacios

Director Ejecutivo de la Corporación de Manejo Forestal Sustentable (COMAFORS).

Anivel global, el manejo forestal sustentable es crucial en la lucha contra el cambio climático. Al gestionarlo de manera responsable, se puede aumentar su capacidad para actuar como sumideros de carbono para mitigar el calentamiento global. Contrario a la percepción de que la actividad forestal puede ser perjudicial para los ecosistemas, en el país existen 12,63 millones de hectáreas de bosques nativos, que representa el 51 por ciento del territorio nacional, y más de 180.000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales, éstas no solo aportan a la economía, sino que también alivian la presión sobre los bosques nativos.

En Ecuador, el sector forestal ha sido definido como estratégico y se han implementado políticas públicas para su crecimiento. Su manejo ha recorrido un largo camino, demostrando que es posible combinar el desarrollo económico con la conservación ambiental. Las plantaciones forestales comerciales, los esfuerzos para proteger los bosques nativos y la creación de marcos regulatorios son testimonio del compromiso del país con un futuro más verde y sostenible.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer en el país. El manejo forestal sustentable no solo es una oportunidad económica, sino también una responsabilidad ambiental que Ecuador ha asumido con determinación.

Entre 18.000 y 20.000 hectáreas de plantaciones nuevas de banano en el Ecuador permitieron compensar la caída de producción de la fruta el año pasado, provocado principalmente por los efectos climáticos.

El clima volvió a ser un factor determinante en la producción bananera de Ecuador durante el 2024. Las variaciones de temperatura con frío en las noches y aumento de radiación solar en las mañanas, sumado al exceso de lluvias en varias zonas de cultivos, inci-

dieron en la productividad de la fruta. Los enfundes aumentaron en determinadas semanas del año pasado, sin embargo, los efectos climáticos ocasionaron que las plantaciones no tengan su desarrollo fisiológico normal, por ende, el rendimiento del racimo (ratio) fue menor en comparación al histórico.

Según la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), la producción de la fruta en las fincas se redujo un 15 por ciento aproximadamente hasta septiembre pasado con relación al 2023.

Pese a ello, las exportaciones bananeras del Ecuador cerraron el 2024 con un aumento del 1,57 por ciento con relación al año pasado, lo cual representó una mejora de 5,6 millones de cajas.

Pero, ¿Cómo fue posible el incremento de las ventas al exterior si la productividad bajó? La clave está en las nuevas siembras de banano en di-

ferentes provincias del país. “Son entre 18.000 y 20.000 hectáreas que entraron en producción este año, las cuales no están registradas, y que ayudaron a compensar la caída del ratio”, explica Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec.

De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), hasta diciembre pasado, el país contaba con 188.882 hectáreas de banano activas, con una fuerte participación de los cultivos en Los Ríos, Guayas y El Oro, que suman algo más del 90 por ciento.

Pero basta realizar un simple recorrido por las carreteras de la Costa para evidenciar las nuevas siembras de banano. Un caso significativo es la provincia de Santa Elena, donde las plantaciones de la fruta se extienden a ambos costados de las vías. Algunas ya están en producción y otras en fases iniciales.

Una de las empresas que está au -

La producción y exportación de banano orgánico en el Ecuador va en aumento. Agrocalidad registró hasta finales del año pasado 24.632 hectáreas con certificación orgánica y alrededor de 3.000 hectáreas que están en proceso de transición.

mentando su presencia en esta zona del país es Musatec, que lleva cinco años de trayectoria dedicados al cultivo y comercialización de banano orgánico. Cuenta con 150 hectáreas sembradas y con proyecciones de crecimiento.

Las inversiones del sector apuntan a Santa Elena por sus favorables condiciones climáticas. “Es una región relativamente seca si la comparamos con las otras zonas bananeras y libre de este tipo de cultivos, lo que significa que las plagas y hongos que comúnmente afectan al banano son mucho menos

frecuentes”, explica Angelo Caputi, gerente general Musatec.

Estas características permiten trabajar con métodos más naturales y sostenibles, lo cual es propicio para la producción orgánica que gana más preferencia por los consumidores en los principales mercados de destino.

Las cifras de exportación del último lustro respaldan esta tendencia. En el 2020, Ecuador vendió al exterior 27,79 millones de cajas de banano orgánico y en el 2024, hasta noviembre, las ventas alcanzaron los 35,51 millones. Producción

En este segmento, Estados Unidos se consolidó como el principal destino con el 49,81 por ciento de participación, seguido de la Unión Europea con 48,36 por ciento, según los datos del Banco Central del Ecuador.

La producción también sigue esta senda positiva, pues la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) registró hasta finales del año pasado 24.632 hectáreas de cultivo de banano con certificación orgánica y alrededor de 3.000 hectáreas adicionales que están en proceso de transición

desde la agricultura convencional.

Con los sellos verdes, las fincas bananeras locales garantizan que sus productos están libres de residuos químicos y que sus procesos son amigables con el medio ambiente, conforme a estándares nacionales y extranjeros.

Por ejemplo, Musatec cuenta con las certificaciones orgánicas para los mercados de Estados Unidos, Unión Europea, Corea del Sur, Italia y Ecuador. “Así, validamos no solo nuestras prácticas responsables, sino que también nos permite ingresar a mercados

▪ LOS ENFUNDES de banano aumentaron en determinadas semanas del año pasado, sin embargo, los efectos climáticos impactaron en el rendimiento del racimo.

exigentes, donde los consumidores valoran los productos orgánicos y éticos” , resalta Caputi.

El presente año comenzó de forma positiva para el sector bananero con un clima favorable en las zonas de cultivos, caracterizado por sol y lluvia. “Es muy temprano todavía, pero estimamos un aumento de la producción y, por tanto, un crecimiento de las exportaciones en el orden del cuatro o cinco por ciento”, asegura Richard Salazar.

Sin embargo, el directivo de Acorbanec reconoce que los efectos del cambio climático ya se sienten en el Ecuador, lo que podría cambiar en los siguientes meses el comportamiento de la temperatura y de las precipitaciones, afectando las plantaciones.

Según el MAG, Ecuador tiene una productividad promedio de 1.942 cajas por hectárea anuales, que está por debajo de los principales competidores de la región como Colombia y Costa Rica que superan las 2.500 cajas. Uno de los desafíos es alcanzar esos niveles de producción para ser más competitivos en los mercados de destino.

En el 2024, las exportaciones bananeras del país llegaron a 364 millones de cajas. La Unión Europea se mantuvo como el principal mercado de destino, mientras que Estados Unidos incrementó sus compras de forma significativa.

12 10 1 9 2 6 8 3 7 12

A través de una serie de reuniones, el Clúster Bananero y Platanero del Ecuador fortaleció el diálogo con la Unión Europea para enfrentar los retos que enfrenta el sector.

Sostenibilidad, seguridad y competitividad fueron los temas centrales que abordó el Clúster Bananero y Platanero del Ecuador en diversas reuniones estratégicas que mantuvo con organizaciones y autoridades de la Unión Europea (UE) durante enero y febrero de este año.

El objetivo de dichos encuentros fue presentar los desafíos que enfrenta la industria bananera ecuatoriana, que es uno de los principales abastecedores

de la fruta para los países europeos.

En reuniones con los eurodiputados Gabriel Mato, Jessika Van Leeuwen, Rosa Estaràs y el equipo del eurodiputado César Luena, el Clúster destacó la necesidad de una regulación más equitativa que favorezca a los productores latinoamericanos.

En este marco, se habló sobre prácticas abusivas del sector minorista y su impacto en los productores; las exigencias estéticas de la UE para el banano y su contribución al desperdicio ali -

mentario; y la homologación de certificaciones para reducir costos y evitar duplicaciones innecesarias.

Los eurodiputados mostraron disposición a colaborar e incluso plantearon la posibilidad de visitar Ecuador para conocer de primera mano la realidad del sector.

Posteriormente, el Clúster presentó estos desafíos en reuniones con los eurodiputados Juan Ignacio Zoido y Bernd Lange, así como con la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea.

La cita contó también con la presencia del ministro de Producción, Comercio, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo; y del viceministro de Comercio Exterior, Carlos Zaldumbide.

Otro encuentro se cumplió con

la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se abordaron normativas como la Directiva de Diligencia Debida y la Ley de Deforestación.

Aquí, la misión ecuatoriana enfatizó la necesidad de una metodología unificada que reduzca la carga burocrática para los productores.

En materia de seguridad en la cadena de valor, el Clúster se reunió con la Dirección General de Asuntos de Interior, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Puerto de Amberes y la Comisaría Nacional de Drogas de Bélgica.

Se expusieron los esfuerzos de Ecuador en escaneo de contenedores, seguridad en fincas y colaboración con autoridades locales. Se hizo un llamado a la corresponsabilidad europea, enfatizando que el aumento del consumo de drogas en Europa es uno de los principales factores que impulsa el narcotráfico.

Estas

reuniones han fortalecido la voz del Clúster en la agenda institucional europea, generando nuevas oportunidades de cooperación a fin de mejorar la competitividad, sostenibilidad y seguridad del sector bananero ecuatoriano.

Así mismo, el Clúster organizó un evento junto con el Puerto de Róterdam, Trust Control, la Embajada de Ecuador en los Países Bajos y PRO-ECUADOR, titulado: “Sustainability Practices, Safety, and Efficiency in International Logistics for Bananas and Plantains”.

El evento reunió a 25 representantes del sector logístico neerlandés y del banano, destacando los avances del sector ecuatoriano en sostenibilidad y seguridad en la cadena de suministro. Se reafirmó que el narcotráfico es un problema

global que requiere acciones coordinadas entre Europa y América Latina.

Para reforzar la presencia del sector en la agenda europea, el Clúster sostuvo una reunión con POLITICO Europe, medio clave en la difusión de políticas comunitarias, y con FRESHFEL Europe, foro de la cadena de frutas y hortalizas frescas. En este último, se enfatizó la necesidad de un diálogo continuo entre productores europeos y latinoamericanos para enfrentar juntos los retos del sector agrícola.

La detección de casos de moko y la posible llegada del fusarium R4T generan preocupación en el sector. Las medidas de control y los monitoreos se incrementaron, así como las investigaciones para contrarrestar las plagas.

La alerta fitosanitaria sobre la producción bananera del Ecuador se incrementó en el 2024. La preocupación ante la posible llegada del Fusarium Raza 4 Tropical (R4T) a las plantaciones nacionales se combinó con la detección de casos de la bacteria Ralstonia solanacearum Raza 2 más conocida como moko.

Los protocolos de bioseguridad aumentaron en las fincas, así como las acciones de control y capacitación

a los productores. Por ejemplo, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) ejecutó 117.548 monitoreos para musáceas el año pasado.

De estas acciones, se identificaron 2.635 hectáreas de cultivos en Los Ríos afectadas con moko, mientras que en El Oro se hallaron 3,38 hectáreas adicionales. Aunque estas cifras no representan ni el dos por ciento del total de la extensión bananera registrada en el

▪ LA CAPACITACIÓN a los productores de banano es una de las principales acciones para evitar plagas en las fincas.

país, sí genera preocupación por la posible expansión de los casos.

Más aún si se considera los impactos de la bacteria, la cual provoca la marchitez y muerte de las plantas afectadas debido al taponamiento de los haces vasculares lo que impide que el agua y nutrientes sean distribuidos en toda la planta. Además, cuando la enfermedad afecta al racimo, la fruta presenta una madurez precoz, poco uniforme y se convierte en una vía de dispersión de la plaga.

Para mitigar la diseminación del moko, Agrocalidad fortaleció la capacitación de todos los actores de la cadena de producción, entregó material informativo, brindó asesoramiento para la implementación o fortalecimiento de las medidas de bioseguridad en las

fincas y activó entidades científicas y de vigilancia.

Las acciones de prevención también vienen desde la parte privada. Una de las iniciativas más importantes es el programa SafeBanana, impulsado por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) en coordinación con la Cooperación Alemana GIZ y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD's) de Los Ríos y Guayas.

A través del proyecto, hasta enero pasado, en la provincia fluminense se efectuaron 522 auditorías y 300 revisiones tempranas para la detección de moko, complementadas con más de 200 vuelos de dron y 100 pruebas rápidas. Mientras que en territorio guayasense las 497 auditorías y 325 revisiones tempranas se han respaldado con más de 100 vuelos y 30 pruebas de confirmación.

“Más de 200 productores en cada provincia han sido capacitados en medidas de bioseguridad e identificación de síntomas, se han geolocalizado fincas de alto riesgo, distribuido kits con amonio cuaternario, pedilu-

De

un monitoreo intensivo realizado por Agrocalidad el año pasado, se identificaron 2.635 hectáreas de cultivos en Los Ríos afectadas con moko, mientras que en El Oro se hallaron 3,38 hectáreas adicionales.

vios y microoganismos, y desarrollado una plataforma para el monitoreo y control de enfermedades”, asegura José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEBE.

Gracias al respaldo de los GAD's, el programa también brinda acompañamiento y productos de control fitosanitario, en especial a los pequeños productores con recursos limitados, contribuyendo así a la contención oportuna de brotes y la protección de la competitividad del banano.

Para el presente año, indica Hidalgo, SafeBanana mantendrá su enfoque integral de prevención en las dos provincias y realizará un monitoreo constante mediante las brigadas, incluyendo auditorías en fincas, así como la contención de focos detectados y el

acompañamiento a productores para el seguimiento de nuevas alertas.

Mientras que en El Oro, donde ya se completó el 48 por ciento de las hectáreas bananeras monitoreadas, se reforzarán las capacitaciones para productores en la fase final del proyecto.

La prevención contra el moko también viene desde la parte científica. Tal es el caso del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE- ESPOL) que realiza trabajos relacionados a la enfermedad.

Entre ellos consta el uso de microorganismos benéficos para reducir la incidencia de la plaga en los cultivos, la desinfección anaeróbica de suelos afectados, la mejora genética de las plantas y el estudio de bacteriófagos.

“Esta última es una tecnología eficaz, segura y precisa. En la actualidad, hemos aislado, caracterizado y secuenciado el genoma de diferentes bacteriófagos con gran capacidad de destruir a la bacteria, y el siguiente paso es escalarlo, es decir, producirlos a gran escala”, explica Freddy Magdama, docente e investigador del CIBE- ESPOL.

En el caso del Fusarium R4T la preocupación es mayor porque no hay cura para este hongo que provoca la marchitez y muerte de la planta, además puede sobrevivir más de 20 años en la zona afectada evitando sembrar de nuevo.

Por ello, además de los protocolos de bioseguridad para evitar la presencia de la enfermedad en el Ecuador, ya se trabaja en la identificación de variedades de banano resistentes a este hongo.

Hasta el momento hay dos investigaciones en curso. De la variedad Formosona se proyecta tener resultados efectivos para finales del presente año; en cambio, de la GAL, se espera tener información en el 2028.

El uso de drones en las plantaciones y de aplicaciones digitales aumenta en el sector bananero ecuatoriano que no se queda atrás en la tendencia tecnológica, a fin de aumentar su productividad.

Mayor eficiencia productiva, reducción de costos y conservación del medio ambiente son los principales beneficios del uso de herramientas tecnológicas en la agricultura, una práctica que está aumentando en los diferentes cultivos alrededor del mundo.

Según el portal web Research and

Markets, el mercado global de tecnologías relacionadas al agro se valoró en 24.190 millones de dólares en el 2023, y se espera que la cifra crezca a más de 54.000 millones para fines de la presente década.

El sector bananero ecuatoriano no se queda atrás en esta tendencia. Los productores de la fruta incursionan en procesos más modernos para la plani-

▪ LOS DRONES en los cultivos agrícolas se pueden usar para fumigación, detección de enfermedades y la planificación de los sembríos.

ficación de los cultivos, el control de enfermedades y la nutrición de las plantas, así como para medir la productividad.

En este contexto han surgido en el mercado nacional empresas como Agritech, que desde el 2023 ofrece el servicio de fumigación con drones, así como la capacitación en el manejo y operación de estos equipos.

Estas aeronaves no tripuladas permiten esparcir fertilizantes, pesticidas y fungicidas con una cobertura más uniforme garantizando una aplicación precisa y segura de los productos fitosanitarios, lo cual reduce el desperdicio y el impacto ambiental.

Próximamente, la empresa ofrecerá el servicio de monitoreo multiespectral de las plantaciones, que permitirán detectar problemas como estrés hídrico, deficiencias nutricionales, plagas y enfermedades.

Gracias a estas ventajas, de a poco, se está volviendo común el uso de drones en bananeras, pero falta un mayor impulso para posesionar el servicio. “La demanda ha experimentado un crecimiento notable, pero, la gran mayoría de productores aún siguen utilizando la fumigación tradicional mediante avionetas o helicópteros”, resalta José Luis Balarezo, propietario de Agritech.

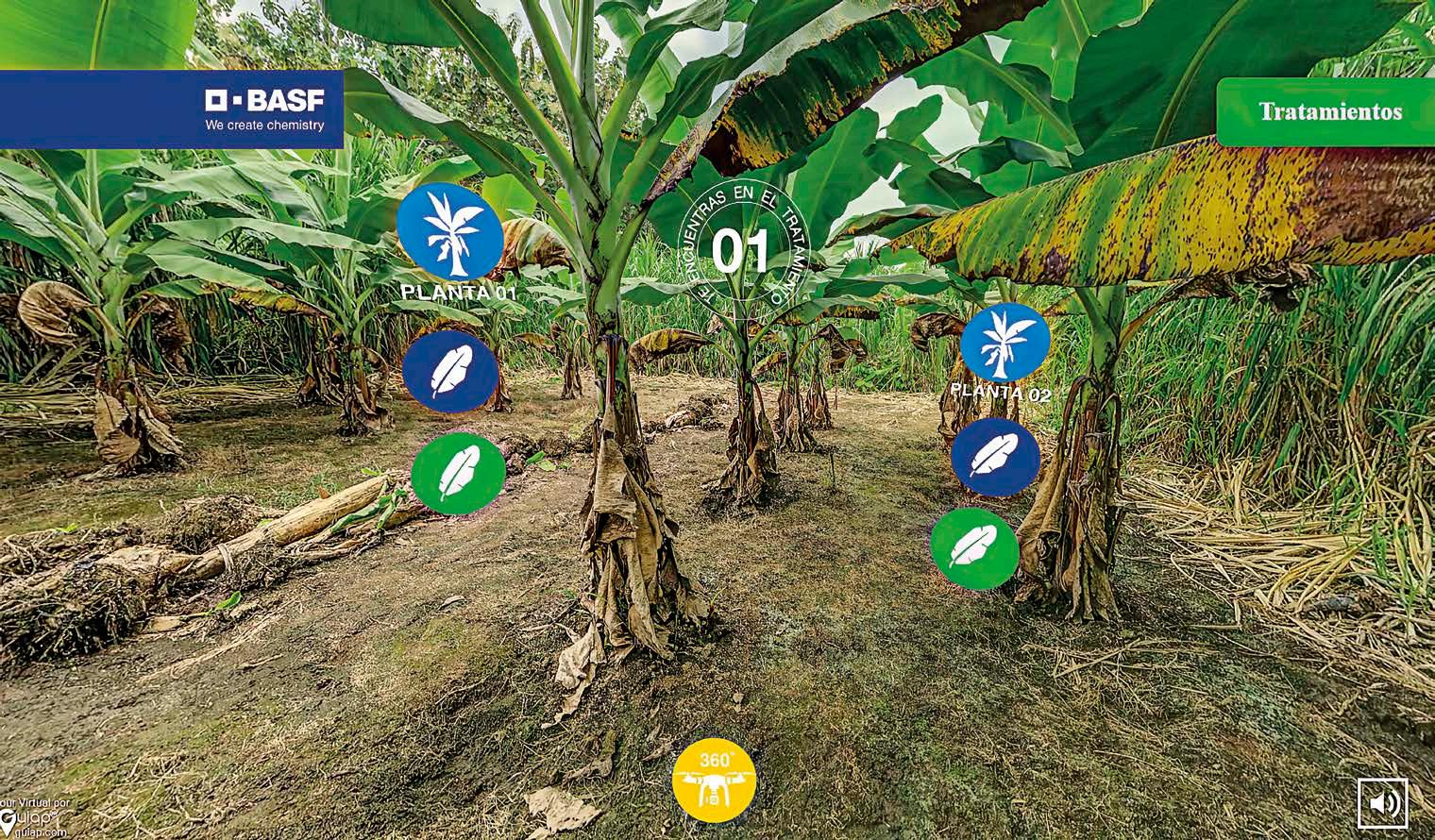

Las soluciones digitales también se están aprovechando en la agricultura. En este ámbito, BASF ha desarrollado plataformas en línea que permite a los productores acceder a información técnica de manera no presencial.

Una de ellas es el Showroom Virtual 360º de banano donde se exploran soluciones prácticas y adaptadas a las necesidades de cada finca, mejorando la sanidad y productividad. “La herramienta utiliza tecnología de realidad virtual y también recorridos inmersivos para ofrecer a los productores acceso a información detallada sobre el manejo de cultivos, control de enfermedades y malezas, así como el uso adecuado de productos”, explica BASF.

Los agricultores pueden observar imágenes reales de parcelas demostrativas para conocer los efectos de diferentes soluciones productivas de la empresa sin necesidad de desplazarse físicamente a las fincas.

Además, la compañía cuenta con la aplicación BASF Agro, a través de la cual se puede gestionar toda la información del portafolio de soluciones productivas, fichas técnicas y hojas de seguridad y más información relevante sobre el cultivo.

Estas soluciones digitales se suman a su amplia variedad de fungicidas, bioestimulantes y herbicidas que comercializa, la asesoría técnica, capacitación y desarrollo de proyectos de investigación.

El mercado global de tecnologías agrícolas se valoró en 24.190 millones de dólares

en el 2023, y se espera que la cifra crezca a más de 54.000 millones para fines de la presente década, según el portal web Research and Markets.

ChatGPT, DALL•E y otras herramientas similares han revolucionado el mundo actual, todo gracias a la aplicación de la inteligencia artificial (IA) que ya se usa en los procesos y operaciones de diversos sectores productivos.

La agricultura no se escapa de esta realidad, pues existen productos y servicios tecnológicos basados en esta tecnología para mejorar la eficiencia de los cultivos.

Según el blog del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), hay tres áreas potenciales donde se aprovecha la IA en el segmento agrícola. Una de ellas es el análisis de datos para detectar patrones y hacer predicciones.

Con esta capacidad, se pueden generar modelos predictivos de plagas o de detección temprana de sequías, información valiosa a fin de anticipar

problemas en las plantaciones o establecer soluciones de infraestructura o de provisión de insumos.

La segunda área es la visión computacional, que puede contribuir, por ejemplo, con la implementación de algoritmos de malezas o de clasificación de cultivos.

Por último, está la optimización de procesos y recomendaciones técnicas. En este punto, se puede mejorar el riego o apoyo experto a agricultores o técnicos, con aplicaciones intuitivas de la inteligencia artificial generativa.

En cualquiera de los casos, sin buena información, no puede haber una herramienta eficiente.

“Los datos son el combustible que permite a los métodos detrás de la IA hagan su 'magia', ya sea prediciendo correctamente una plaga o contestando acertadamente una pregunta”, resalta el IICA.

Los principales puertos que mueven la carga bananera en el Ecuador destinan recursos a la construcción de infraestructura, equipamiento y seguridad a fin de mejorar la competitividad en el envío de la fruta.

Cada semana salen del Ecuador más de seis millones de cajas de banano a los diferentes destinos mundiales. Este significativo volumen demanda una coordinación operativa en toda la cadena logística donde los puertos cumplen un rol fundamental.

Para ello, las terminales portuarias se adaptan a las exigencias constantes de los exportadores de la fruta y de las empresas navieras, sin olvidar los mecanismos de control para la detección de sustancias ilícitas u

otras irregularidades.

La construcción de la primera bodega fría a pie de muelle en el puerto Libertador Simón Bolívar de Guayaquil demuestra esta visión innovadora. Esta obra, en la cual la concesionaria Contecon invirtió 3,5 millones de dólares, ayuda a reducir los tiempos de espera en la exportación de la fruta.

“La bodega fría Guayaquil Banana Gateway ha transformado la logística bananera, garantizando que el producto llegue en condiciones óptimas a mercados internacionales, lo que ha

▪ TPG MOVILIZÓ el año pasado 10.130 contenedores de banano, lo que representó el 17 por ciento del total de carga exportada desde el terminal.

sido clave para mantener y abrir nuevos mercados gracias a la confianza generada en la calidad y seguridad de nuestro proceso ”, destaca Contecon.

La concesionaria también amplió su portafolio de servicios, mejoró la visibilidad operativa con el Terminal Tracker y modernizó su centro de control, manteniendo alianzas con instituciones de seguridad como las Fuerzas Armadas del Ecuador.

El equipamiento portuario también tiene un rol protagónico. En este ámbito, el Puerto de Aguas Profundas de Posorja, operado por DP World, cuenta con grúas pórtico eléctricas de gran capacidad, garitas cien por ciento automatizadas, cámaras refrigeradas y 2.457 conexiones eléctricas para el cuidado adecuado de la carga fresca y congelada.

Para el presente año está prevista la compra de dos grúas pórtico adicionales, tres grúas RTG y otros equipos, los cuales forman parte del proyecto de expansión del muelle del terminal que alcanzará una longitud total de 700 metros.

“Así, lograremos potenciar los atributos del puerto y generaremos una mayor disponibilidad de atraques para las naves durante toda la semana, logrando recibir de forma simultánea al menos dos buques Post-Panamax cargados a su máxima capacidad” , asegura Carlos Merino, CEO de DP World Ecuador, Perú y Colombia.

Otro proyecto de la compañía es el avance del Parque Logístico e Industrial de Posorja, que ya está en funcionamiento y que cuenta con tres operadores de talla local y mundial.

En el 2024, a través del puerto de aguas profundas se exportaron 101 millones de cajas de banano, logrando una participación del 28 por ciento del total de la fruta ecuatoriana comercializada al exterior y duplicando el volumen movilizado un año antes.

“Día a día, trabajamos con toda la cadena logística para conectar a este

(en millones de cajas)

Guayaquil 183,27

valioso producto con los principales mercados mundiales, aprovechando la alta conectividad que nuestro puerto posee a través de las diferentes rutas o tráficos globales”, resalta Merino.

La contaminación de los contenedores con sustancias ilícitas es uno de los principales desafíos del comercio exterior ecuatoriano. Ante esta realidad, el gobierno ordenó la implementación obligatoria de escáneres en los puertos.

A partir de julio de 2024, toda la

Posorja 101,28

Puerto Bolívar 80,18

carga de exportación que pasa por el Terminal Portuario de Guayaquil (TPG) es escaneada, lo que representa una parte clave del proceso de seguridad.

“Esta inspección no intrusiva permite preservar la integridad de la carga y reducir riesgos de daños durante el proceso. Mediante el uso de tecnología avanzada, se pueden identificar irregularidades de manera precisa sin necesidad de abrir los contenedores, lo que optimiza tanto el tiempo como los costos”, explica Luisenrique Navas, gerente general del TPG.

Esta medida refuerza la confianza en el sistema logístico y asegura que las exportaciones de banano cumplan con los estándares de calidad exigidos por los mercados internacionales. Además, refuerza la reputación del sector.

En esta misma línea, TPG habilitó cuatro nuevas zonas de inspección con protocolos de seguridad, reforzando los controles sin afectar la conservación de los productos.

Pero estas no fueron las únicas inversiones de la terminal, pues también destinó recursos a la incorporación de equipamiento especializado en el manejo de contenedores y a la repotenciación de su capacidad de carga refrigerada.

“Aumentamos las tomas de suministro de energía para los contenedores refrigerados, asegurando que la terminal mantenga su competitividad en el creciente mercado de exportación de productos frescos”, resalta Navas.

Las previsiones preliminares indican que las cantidades exportadas de banano el año pasado, a nivel mundial, disminuyeron probablemente uno por ciento con respecto al nivel de 2023, situándose en unos 19,1 millones de toneladas.

Los factores clave que afectaron al comercio en los nueve primeros meses de 2024 fueron los siguientes:

• Escasez de producción causada por condiciones climáticas adversas en varios países productores clave.

• Pérdidas y costos adicionales derivados de la propagación de enfermedades de las plantas, en particularla fusariosis del banano Raza 4 Tropical (R4T).

• Conflictos y acontecimientos geopolíticos adversos que afectan las rutas y las relaciones comerciales.

Los valores unitarios medios de las importaciones en la Unión Europea y en los Estados Unidos mostraron una tendencia a la baja, lo que apunta a una creciente presión de los sectores posteriores a lo largo de la cadena de valor y a un contexto operativo que sigue siendo difícil.

La evolución de las importaciones de la fruta mostró una demanda constante en los dos principales mercados mundiales de importación, la Unión Europea y los Estados Unidos, frente a notables descensos en China y la Federación de Rusia.

• Baja rentabilidad tanto para los productores como para los exportadores, debido a los elevados costosde producción y a la depreciación del dólar estadounidense, con la consiguiente disminución de los beneficios en moneda local.

Estas dificultades han afectado la capacidad de los productores y exportadores de suministrar bananos en cantidades adecuadas y cumplir con los estándares de calidad previstos en los mercados de exportación en todas las regiones clave.

Los ingenios y asociaciones vinculadas a la producción de caña de azúcar han incorporado controles biológicos, tecnología especializada y recursos naturales en sus operaciones.

Los cultivos de caña de azúcar no están libres del ataque de plagas y los ingenios han desarrollado estrategias innovadoras y sostenibles para combatirlas, entre ellas el uso de agentes naturales e insectos.

En las plantaciones de la Compañía Azucarera Valdez, por ejemplo, se aplica control biológico para combatir la Diatraea Saccharalis (barrenador del tallo de la caña). También incorpora la producción de insectos benéficos como la Cotesia flavipes, Polistes (avis-

pas) y de coccinélidos (mariquitas) para contrarrestar el Áfido (Sipha flava) que afecta a las hojas.

Para esto, el ingenio cuenta con los laboratorios de Biofábrica y Entomología, donde se desarrollan inoculantes biológicos que se aplican en el cultivo para su protección y estimulación de la semilla lo que reemplaza al uso de fungicidas; mientras que, en la línea de investigación y validación, se realiza la inclusión de microorganismos en las plantaciones.

Agroazúcar es otra de las compañías que cuenta con un programa de control biológico para sus cultivos en el Ingenio La Troncal. Como parte del mismo, se realizan gestiones para

el hábitat de depredadores naturales (águilas, gavilanes y lechuzas), para el control de roedores que generan afectación en la etapa de crecimiento rápido y maduración.

El gerente de campo de la empresa, Harold Valderruten Vanderhuck, asegura que el programa permite controlar la plaga sin tener que recurrir al uso de productos que perjudican a la salud humana y el medio ambiente, además mantiene el equilibrio biológico evitando la presencia de plagas secundarias.

Adicionalmente, Agroazúcar usa un compost para mejorar el suelo con baja fertilidad, aportando contenidos de materia orgánica y micronutrientes esenciales para la producción y el balance biológico. Este proviene de subproductos como cachaza, ceniza y bagazo enriquecido con vinaza; también producen lombribiol, un bioestimulante orgánico para el desarrollo del cultivo.

Otro aspecto esencial para bajar el impacto de las operaciones es la tecnificación. Azucarera Valdez incorporó equipos avanzados para la fertilización, aplicación de herbicidas, siembra y cosecha.

La empresa dispone de fertiliza -

doras de tasa variable que permiten calibrar la dosis requerida de los fertilizantes, reduciendo así las emisiones de nitrógeno. Para los herbicidas, se evalúa el nivel exacto evitando su uso excesivo en zonas de guardarrayas, entradas y salidas de los equipos. Para la siembra, se usa un piloto automático para evitar el desperdicio por desplazamientos incorrectos y disminuir el consumo de combustible y la emisión de CO2.

Agroazúcar -en cambio- cuenta con drones para el monitoreo de las plantaciones, estos identifican zonas con limitaciones para tomar correctivos (drenaje, malezas, inundaciones, control de riego), al igual que naves para la aplicación de herbicidas, madurantes y bioestimulantes. Paralelamente, trabaja con una plataforma que permite observar factores como despoblación lineal en los surcos y malezas en los lotes.

Una de sus últimas inversiones fue un turbo generador de energía eléctrica, que permitió el aumento de 26 a 35 megavatios de capacidad de generación con biomasa en su central.

Producción orgánica

Las prácticas de manejo agroecológico y el uso de elementos naturales para nutrir a la planta, también es esencial para obtener un producto óptimo. La Asociación Flor de Caña, conformada por 92 socios de Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, cuenta con certificación orgánica para la producción de caña de azúcar.

La presidenta del grupo, Rosa Masapanta, detalla que el trabajo en los cañaverales se realiza de manera manual; entre las técnicas que aplican está el uso de la paja de caña para el

Sostenibilidad

▪ EL USO DE AVISPAS forman parte de la estrategia de Control Biológico de la Compañía Azucarera Valdez.

▪ LOS HORNOS de la Asociación Flor de Caña permiten utilizar hasta el 80 por ciento del bagazo para obtener energía. Foto cortesía Asociación Flor de Caña

piso a fin de retardar el nacimiento de maleza e incorporar materia orgánica. “Utilizamos la cosecha de entre saque, cosechamos solo la caña madura, no

La aplicación de programas de control de plagas con agentes naturales evita el uso de insumos químicos, además mantiene el equilibrio biológico reduciendo la posibilidad de afectaciones secundarias.

hacemos zafra ni quema de cañaverales para evitar la erosión de los suelos”, destaca.

Asimismo, los productores modificaron sus hornos paneleros para utilizar entre el 70 y 80 por ciento de su bagazo con el objetivo de generar energía para la cocción del jugo de caña, mientras que la ceniza es aplicada como abono.

En 2024, la Asociación produjo 557 toneladas de panela orgánica, que se exportaron a Alemania, Rusia y otros países de Europa.

Productividad, resistencia y adaptabilidad son tres aspectos que buscan los productores de caña de azúcar en sus plantaciones. En Ecuador, se cultivan 12 variedades, de las cuales ocho son ecuatorianas.

La última Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), realizada en 2023, detalla que para la producción de azúcar en Ecuador se cultivan 79.282 hectáreas, principalmente en las provincias de Guayas, Cañar, Loja, Imbabura, Los Ríos y Morona Santiago. Mientras que

para la elaboración de panela y etanol hay alrededor de 20.945 hectáreas.

Actualmente, en el país se cultivan 12 variedades de esta especie, de las cuales cuatro son introducidas y ocho fueron desarrolladas por el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE). Las especies con mayor superficie de producción son

las locales EC-09, ECU-01, EC-08, EC05 y EC-02, y la CC85-92 proveniente de Colombia.

A nivel nacional, el CINCAE es el único organismo dedicado a desarrollar estas variedades, además de impulsar tecnologías para el manejo de las principales plagas y enfermedades de este cultivo.

El director técnico del centro, Edison Silva, explica que la EC-08 fue entregada a los ingenios y cañicultores en 2016, la EC-09 se liberó en 2020 y se está sembrando de manera extensiva en los últimos tres años, mientras que la más reciente denominada EC-10, fue

▪ GUAYAS CONCENTRA el 81 por ciento de la producción de caña de azúcar. de todo el Ecuador.

liberada en 2024 y se está iniciando su multiplicación masiva.

“Estas tres variedades ofrecen a los productores un alto rendimiento en la producción y un elevado contenido de azúcar, además de resistencia a las principales enfermedades y una excelente capacidad de rebrote. Estas características permitirán que se mantengan en el campo por muchos años”, comenta.

La obtención de la EC-10 se dio luego de 16 años de evaluación y validación; fue desarrollada a partir de un cruzamiento realizado entre la ecuatoriana EC-02 y la colombiana CC8563. Al igual que las otras variedades entregadas por el organismo, tiene resistencia a las principales enfermedades foliares de la caña de azúcar y se caracteriza por su alta producción, que puede superar las 100 toneladas por hectárea, en ocasiones siendo superior a la EC-09, que actualmente es el tipo referente, especialmente en suelos sueltos.

El uso de la EC-10 arrancó el año pasado y su producción se obtendrá en la zafra 2025. Se prevé que su siembra se popularice durante este y los próximos tres años, tiempo en el que se ubicaría como la segunda variedad nacional más sembrada, después de la EC-09.

“La obtención de nuevas varieda -

toneladas de caña de azúcar por hectárea ofrece la variedad EC-10. La especie se caracteriza por su alta producción.

▪ EN LOS ÚLTIMOS 27 AÑOS el CINCAE ha desarrollado 10 variedades de caña de azúcar mejoradas, su obtención demoró entre 12 y 16 años.

des mejoradas es un proceso continuo y CINCAE seguirá desarrollando y liberando nuevas variedades cada vez más productivas para seguir aportando a la competitividad y sostenibilidad del sector azucarero ecuatoriano”, manifiesta.

Laura Zurita, presidenta de la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador (Fenazúcar), destaca que el rendimiento del cultivo depende -además del tipo de variedad empleada- de factores como las lluvias durante la siembra y desarrollo, el tipo de suelo, condiciones eco-climáticas, control adecuado de los cultivos, insumos adecuados, manejo riego, entre otros.

“Estos factores influyen por ejemplo en la cantidad de toneladas de caña de azúcar que se pueda obtener por hectárea y también la cantidad de sacarosa”, indica.

En ese sentido, asegura que los ingenios invierten de manera permanente recursos y talento en la mejora de la productividad, tanto en fábrica como en campo. Algunas de estas acciones son la optimización del uso de insumos agrícolas mediante métodos científicos

como la agricultura de precisión, investigación de nuevas variedades de caña, control biológico, entre otros.

De su lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería prevé realizar para el ciclo “Invierno 2024-2025”, una intervención especial en el cultivo de caña para otros usos (panela y etanol) en las provincias de Cotopaxi y Pastaza en beneficio de 129 pequeños y medianos productores mediante la subvención de 129 paquetes tecnológicos cuya inversión asciende a 21.930 dólares.

La Cartera de Estado indica que a través del Proyecto Integral de Diversificación Agroproductiva y Reconversión Agrícola, se trabaja con un enfoque de demanda y no de oferta, y que la intervención del ciclo inició el pasado 18 de diciembre.

El CINCAE resalta que es fundamental seguir desarrollando y liberando nuevas variedades que sean más productivas y que se adapten a las variaciones climatológicas producto del cambio climático y que se adecuen a las nuevas prácticas de manejo del cultivo, garantizando la sostenibilidad de la industria azucarera.

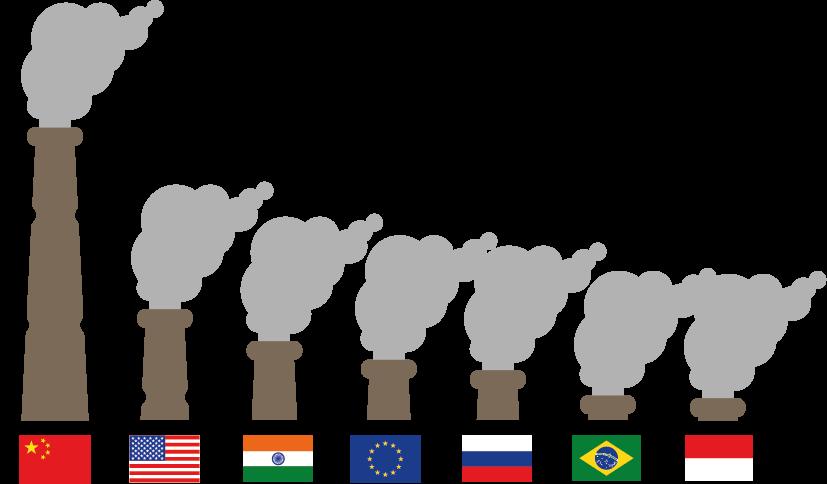

Se estima que los cultivos de caña de azúcar abarcan un área de aproximadamente 25 millones de hectáreas con una producción anual de 1.700 millones de toneladas. Brasil e India son sus principales protagonistas.

El mercado azucarero mundial es tan relevante como complejo. Está marcado por diversos factores como la producción, la demanda y los eventos climáticos; su importancia es tal, que el azúcar se ha convertido en un pilar en la economía de muchas naciones.

Con 752,9 millones de toneladas, Brasil se mantuvo en 2024 como el mayor productor de caña de azúcar en

▪ AMÉRICA LATINA TIENE una alta incidencia en el negocio azucarero mundial.

el mundo, seguido de India con 405,4 millones y Tailandia con 131 millones; a su vez, estos tres países representan alrededor del 70 por ciento de las exportaciones globales.

Es así que ellos dominan actualmente el mercado gracias a extensas áreas sembradas; se calcula que existen aproximadamente 25 millones de hectáreas dedicadas a este cultivo en todo el planeta con una producción anual

de 1.700 millones de toneladas.

En cambio, la demanda mundial de azúcar, según datos de la International Sugar Organization y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se encuentra cercana a los 180 millones de toneladas anuales, con un crecimiento moderado registrado en los últimos años.

Para Alexis Villacrés, gerente de agronomía y sostenibilidad de Yara Ecuador, este aumento anual de alrededor del uno al dos por ciento, “se ubica especialmente en los mercados desarrollados, donde la preocupación por la salud y la preferencia por edulcorantes alternativos han disminuido el consumo, sin embargo, en países en desarrollo la demanda sigue siendo fuerte debido al crecimiento poblacional y la urbanización”. En 2025, se espera un panorama similar.

Entre los mayores consumidores de azúcar en el período 2023-2024, aparecen India, la Unión Europea y China en los tres primeros lugares, según datos de Statista.

En el mercado internacional, el precio de la tonelada de caña de azúcar varía y está definido por los costos de producción, la demanda y la inflación de cada país.

La región es considerada clave en el mercado mundial de caña de azúcar, no solo por contar con el mayor productor y exportador en el caso de Brasil, sino que además tiene referentes importantes como México, Colombia, Argentina y Guatemala, cuya producción anual bordea los 50, 30, 20 y 18 millones de toneladas, respectivamente, generando impacto en ámbito global.

Estos países, junto a Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile y Perú, forman parte de la Unión de Azucareros Latinoamericanos (UNALA), un organismo que representa a la agroindustria de este segmento.

Datos reportados por sus miembros, revelan que su producción representa aproximadamente el 30 por ciento de azúcar y el 30 por ciento de etanol en el mundo, además de generar más de seis millones de empleos.

Y aunque en el ranking mundial nuestro país ocupa una modesta posición, es considerado como un actor importante en Latinoamérica. La Universidad Agraria del Ecuador, detalla que -en líneas generales- la producción de azúcar se ha mantenido estable con ligeros crecimientos en los

▪ EN EL MERCADO INTERNACIONAL, el precio de la tonelada de caña de azúcar varía y está definido por los costos de producción, la demanda y la inflación.

últimos tiempos.

“La mayor parte de la producción se destina al mercado interno; sin embargo, un porcentaje menor -pero en aumento- se exporta a países vecinos y otros destinos selectos”, indica. Se prevé que con la introducción de nuevas variedades de caña exista un aumento en el rendimiento, productividad y reducción de pérdidas.

El impacto que ha generado el cambio climático también tiene incidencia en los cultivos de caña de azúcar en el mundo, debido a que estos requieren de un balance adecuado de agua y calor para su crecimiento; cambios en los regímenes de lluvia ya

La demanda mundial de azúcar bordea los 180 millones de toneladas anuales, con un crecimiento moderado en los últimos años, según datos de la International Sugar Organization y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

sean sequías o inundaciones, y en la temperatura, pueden provocar estrés hídrico y térmico.

La proliferación de insectos u hongos, es otro de los problemas debido a la aparición de altas temperaturas y mayor humedad que favorecen la propagación de plagas como la Diatrea Saccharalis o enfermedades virales. La erosión y pérdida de fertilidad en los suelos también constan entre las amenazas debido a la erosión que generan las precipitaciones.

Alexis Villacrés destaca que se está trabajando con los agricultores ecuatorianos con varias soluciones y servicios para transformar la fertilización tradicional en una nutrición óptima y sostenible, gracias a la producción de fertilizantes eficientes y bioestimulantes.

Asimismo, a través de tecnologías de agricultura de precisión como analítica de suelos, tejidos, herramientas de seguimiento satelital, pronósticos del clima, entre otros, se ayuda a maximizar la eficiencia de los recursos con una visión de sostenibilidad.

El 2024 fue un año positivo para la industria azucarera, tras el fuerte impacto de los fenómenos climáticos en el 2023. Durante el último período, la producción bordeó las 520.000 toneladas métricas de azúcar.

En 2023, varios países de la región, incluido Ecuador, afrontaron fenómenos climáticos irregulares con presencia de lluvias en una época tradicionalmente seca; estas derivaron en la reducción del tiempo de la zafra pasando de seis a cuatro meses, así como interrupciones en la cosecha de la caña de azúcar. Ya para 2024 las condiciones climáticas fueron favorables y se recuperó la producción, siendo el mejor año desde el 2020.

De acuerdo con la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador (Fenazúcar), en el último período la producción bordeó las 520.000 tonela-

das métricas (tm) de azúcar, equivalentes aproximadamente a 10,5 millones de sacos de 50 kilogramos (kg), que serán suficientes para cubrir la demanda hasta mediados de 2025, cuando se inicia la nueva zafra.

Para Laura Zurita, presidenta ejecutiva del gremio, esto se debe a que los ingenios redoblaron esfuerzos en sus operaciones para cosechar no solo los cultivos del año, sino también aquellas hectáreas de caña de azúcar que quedaron rezagadas en el 2023.

Fenazúcar agrupa actualmente a varios de los ingenios más grandes del país como Valdez, San Carlos, La Troncal, Monterrey y el Ingenio Azucarero del Norte.

▪ COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ produjo el año pasado 2’909.648 sacos de 50 kilogramos de azúcar y equivalentes.

En el caso de Valdez, la producción del año pasado llegó a 2’909.648 sacos de 50 kg (azúcar más equivalentes), mientras que en La Troncal se produjeron 2’815.327 sacos de azúcar de 50 kg.

De su lado, John Cadavid, vicepresidente de comercialización de San Carlos, comenta que durante el último período el impacto climático dejó alrededor de 10.000 hectáreas de caña rezagadas con más de 13 meses de edad, por lo que frente a ello el equipo de campo y fábrica generaron una estrategia de cosecha para optimizar la producción y llegar a 174.502,65 toneladas equivalentes a 3’490.053 sacos de 50 kg.

En la línea de negocio de San Carlos, el 74 por ciento de la producción está destinada al consumo, mientras el 26 por ciento a la industria.

En los actuales momentos, la agroindustria azucarera permite satisfacer la demanda nacional, que incluye el comercio, la industria y los hogares. A criterio de Zurita, esto es

digno de destacar considerando que, por condiciones externas climáticas, el 80 por ciento de la producción se realiza únicamente de julio a diciembre, durante los meses “secos” de la Costa, a diferencia de países vecinos en los que su clima les permite cosechar todo el año.

“Los ingenios ecuatorianos cumplen su compromiso con la sociedad tanto con el abastecimiento de azúcar, así como la absorción total de la producción de caña, en la cual participan más de 3.000 cañicultores independientes. Un aspecto fundamental es la

contribución del sector para la soberanía y seguridad alimentaria del Ecuador”, comenta la titular de Fenazúcar.

De igual forma, hay excedentes de producción que se exportan. En 2024, los envíos superaron las 24.000 toneladas, siendo el principal destino Estados Unidos que, para el período 2024-2025 tiene una cuota fijada de 44.178,3 toneladas. También se registran exportaciones de subproductos como la panela a la Unión Europea.

Una de las problemáticas que enfrenta el sector son las importaciones que hacen los comerciantes que -a cri-

La agroindustria azucarera produjo el año pasado aproximadamente 10,5 millones de sacos de 50 kg, lo cual permitirá cubrir la demanda nacional hasta mediados de 2025, cuando se inicie la nueva zafra.

1

Recepción

La caña llega al ingenio donde se determina su calidad. Luego, se pesa, lava y transporta a la trituradora.

2

Molienda

La fibra de caña se tritura en la molienda (trapiche) para extraer el jugo.

3

Sulfitación y clarificación

El jugo pasa por un proceso de sulfitación para mejorar su color y eliminar las impurezas. Se separan los sólidos suspendidos del jugo hasta obtener un jugo claro.

4

Evaporación

El jugo clarificado se somete a evaporación para eliminar el exceso de agua y obtener un jarabe.

5

Cristalización

Se cuece el jugo hasta obtener una masa cocida que contiene líquido (miel) y cristales (azúcar).

6

Centrifugación

La masa se centrifuga para separar los cristales de la sacarosa líquida. Aquí se obtiene melaza para la producción de alcoholes.

Secado y envasado

Los cristales de azúcar húmedos pasan a las secadoras y enfriadoras. Después, el azúcar es envasada en diferentes presentaciones.

terio de Zurita- afectan a la industria nacional, además cuestiona que no muestran compromiso alguno de absorber la producción de caña de azúcar nacional.

Los ingenios azucareros del país producen actualmente azúcar blanca, morena, refinada, cruda, impalpable y panela. Miyerlin Zambrano, jefe de marketing de San Carlos, afirma que el consumidor ecuatoriano demanda hoy de calidad y economía, por lo que busca que el azúcar y sus derivados tengan la misma cantidad, endulcen más y puedan encontrar rendimiento en el consumo de la canasta básica.

En el plan de innovación del ingenio se ha puesto énfasis en la producción de panela y azúcar impalpable, debido un mayor interés por lo natural y el área de la repostería.

La panela ha ganado espacio en el consumo nacional e internacional, empujada por una mayor conciencia sobre la salud y la sostenibilidad. En Pichincha, en la parroquia de Pacto, la empresa Imporparaíso produce este insumo

bajo la marca San Marcos.

El gerente general de la compañía, Marco Chango, cuenta que este negocio se fundó en el 2022 con el objetivo de apoyar a los productores de la zona y de comercializar panela de alta calidad de manera sostenible.

En 2024, la producción alcanzó aproximadamente las 97 toneladas, para este año se espera que la cifra sea mayor. Actualmente, sus presentaciones de panela en bloques, polvo y granulada se comercializan localmente, pero hay planes de exportarla a Estados Unidos, España, Chile, Italia, Canadá, Francia, Australia, Alemania y Corea del Sur, pues cuentan con certificaciones orgánicas y de comercio justo.

“Estos mercados han mostrado un interés creciente en este endulzante natural, lo que impulsa nuestras expectativas de crecimiento para el próximo año”, manifiesta Chango, quien agrega además que la panela es un producto que brinda diversos beneficios nutricionales y en el ámbito de la salud mejora la digestión y fortalece el sistema inmunológico.

A nivel nacional se aprecia un mayor compromiso de las organizaciones por certificar la sostenibilidad de sus procesos. El distintivo ‘Punto Verde’ les permite acceder a incentivos tributarios.

Las empresas e industrias necesitan de la naturaleza más de lo que creen. Casi la mitad del PIB global, de alrededor de 44 billones de dólares, depende de esta y sus servicios para generar valor, así lo detalla el informe The New Nature Economy del Foro Económico Mundial.

En la última década, las compañías han redoblado sus inversiones para minimizar su impacto ambiental e integrar a la sostenibilidad a su modelo de negocio. Europa, Estados Unidos y Canadá son los ejemplos más destacados. Ecuador también está recorriendo este camino con la promoción de

▪ LA PLANTA DE GUAYAQUIL de Grupo Bimbo logró reducir en un seis por ciento el consumo de energía eléctrica.

varias estrategias para alentar al sector público y privado a implementar buenas prácticas ambientales. Una de ellas es la Certificación Ambiental Punto Verde, del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Sus líneas de aplicación se enfocan en proyectos de energía renovable, eficiencia en procesos productivos, reforestación, aprovechamiento técnico de residuos e innovación y tecnología aplicada a soluciones ambientales, los mismos que son evaluados por organismos acreditados.

Nancy Sarrade, subsecretaria de Calidad Ambiental del MAATE, explica que las organizaciones con sello Punto Verde reciben un incentivo tributario

para la adquisición de maquinaria, equipos o tecnologías destinadas a prácticas más limpias. Todas estas deducciones son del 100 por ciento adicional, siempre y cuando las adquisiciones no sean un requisito indispensable para cumplir con el proyecto.

La funcionaria señala que a nivel nacional se aprecia un mayor interés de las empresas por adherirse a la certificación y que en los sectores estratégicos, alimenticio, camaronero y textil ya se observan inversiones en energía renovable y reducción del consumo de combustible, electricidad, agua, así como en la generación de desperdicios.

La certificación ha recibido varios reconocimientos y articulaciones de entidades financieras internacionales. “En algunos casos estas instituciones piden como requisito este tipo de certificaciones (Punto Verde) para poder postular a los diferentes créditos”, resalta.

Actualmente, 190 sujetos, entre compañías públicas, privadas y personas

Sostenibilidad

17.921,98 MWH de energía se generaron con fuentes renovables.

2’245.930 galones de diésel se redujeron.

630.000 kg de desperdicios textiles se evitaron.

90.050 KWH se dejaron de consumir.

200,48 hectáreas

naturales, son parte de Punto Verde. Una de ellas es Novacero, que es la primera industria acerera en el Ecuador en certificarse como Empresa Ecoeficiente, con sus 13 proyectos de producción más limpia en sus plantas de Lasso, Quito y Guayaquil.

La creación de productos con etiqueta Green Steel, provenientes de la reutilización de chatarra y la recuperación de residuos, le hicieron merecedora de esta distinción.

El gerente general de Novacero, Ramiro Garzón, cuenta que esta y otras acciones permitieron convertir más de dos millones de toneladas de chatarra en materia prima, así como reutilizar el 99 por ciento de agua en todo el proceso productivo y mantener cero emisiones de CO2 al medio ambiente.

La estrategia, más allá del impacto ambiental, mejoró la eficiencia y disminuyó los costos operativos de la empresa.

“La chatarra representa el 62 por ciento del suministro de materia prima y el 96 por ciento de todos los materiales generados por la empresa son aprovechados de alguna manera, avanzando hacia el objetivo de cero desperdicios”, afirma.

En agosto pasado, Grupo Bimbo Ecuador fue designada también como Empresa Ecoeficiente al obtener una segunda certificación Punto Verde por la aplicación de procesos de producción más limpia en su panadería en Quito.

En esta planta se redujo en un 10,59 por ciento el consumo de gas licuado de petróleo en los hornos de las líneas de moldes y secos. El uso de energía eléctrica bajó en un 3,30 por ciento y la generación fueron reforestadas.

de desperdicios disminuyó en 17,67 toneladas. Adicionalmente, reutilizó 1.668,5 m³ de agua tratada al sumar un anillo hidráulico alrededor de la fábrica.

Andrés Wong, supervisor nacional de sustentabilidad de Grupo Bimbo, cuenta que en el 2023 la planta de Guayaquil obtuvo el mismo sello por la aplicación de cinco proyectos, lo que marcó un hito en la mejora del desempeño ambiental de la empresa, como el de reducir el 19 por ciento del consumo de electricidad gracias a un modelo productivo de líneas híbridas.

Para este 2025, la compañía se plantea alcanzar el cien por ciento de reciclabilidad en sus empaques; implementar un programa de recuperación de plástico posconsumo, reducir las emisiones en un 56 por ciento, entre otras acciones.

Las edificaciones también pueden postular al sello del MAATE. Ese fue el caso del Centro de Distribución Nacional (CDN) de Almacenes Tía, que obtuvo Punto Verde en esta categoría.

La planificación y diseño de esta infraestructura, ubicada en Lomas de Sargentillo, en Guayas, tuvo una inversión de 47 millones de dólares y consideró premisas como: optimización de recursos, accesibilidad, arquitectura bioclimática, sistemas desmontables y reutilizables, paneles solares, planchas térmicas y acústicas, reuso de aguas residuales, eficiencia energética, tecnología de punta, entre otros aspectos.

“Estamos enfocados en diferentes ejes para mantener nuestra certificación y cumplir con el compromiso ante el ambiente, entre estos: el aporte a la eficiencia en agua, energía, materiales y recursos dentro de los procesos, la ca-

Un crédito verde por 60 millones de dólares recibió UNACEM Ecuador para financiar su operación cementera. El préstamo sostenible fue otorgado a finales del 2024 por el banco peruano Interbank y es el primero para el segmento cementero dentro del portafolio del Grupo UNACEM. El financiamiento se destinará a optimizar la eficiencia de uno de los hornos y reducir el consumo de energía térmica y eléctrica, con lo que se prevé aportar a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), asociadas a la producción de cemento, así como a contribuir a la meta de alcanzar emisiones

netas de 500 kg CO2 por cada tonelada de cemento producida al 2030.

Entre el 2021 y 2023, la empresa alcanzó una reducción de 8,2 por ciento, pasando de 597 kg CO2eq/t de cemento a 548 kg CO2eq/t de cemento. Este préstamo está vinculado específicamente al KPI de reducir las emisiones de GEI, por lo que la empresa apunta a que sea 503 kg CO2eq/t de cemento para el 2027.

En el año 2023, la empresa recibió tres certificaciones Punto Verde, por el uso eficiente de los recursos y la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente adecuados.

190 empresas y personas naturales tienen certificación Punto Verde, la mayor parte de ellas son del sector textil, alimenticio y acerero. Las que implementan cuatro proyectos obtienen la certificación de Empresa Ecoeficiente.

lidad del ambiente en las instalaciones y la innovación en el diseño”, destaca Arlette Cárdenas, coordinadora del departamento de seguridad industrial y medio ambiente de Almacenes Tía.

La instalación permitió a la compañía optimizar el tiempo de la planificación y control de tareas logísticas. El CDN realiza diariamente 200 despachos de 2.100 m³ de producto.

En Ecuador se aprovecha la biomasa y el potencial solar para la generación de energía. Varias industrias utilizan estos recursos para reducir su consumo eléctrico y tener una operación más sostenible.

El uso de energías renovables está mejorando las condiciones de productividad de las industrias, no solo por la reducción de costos, sino también por la independencia energética que les brinda en sus procesos.

El empleo de biomasa como residuos agrícolas o de madera para producir calor y electricidad ya es una realidad en algunas fábricas locales.

Gracias a esta forma de generación, La Fabril logró reducir su dependencia de combustibles fósiles, así lo explica el gerente de proyectos y sostenibilidad de la empresa, Alejandro Maldonado.

El directivo detalla que las necesidades energéticas en la generación de vapor en la planta matriz en Manabí son alimentadas por pellets de raquis (racimo vacío) de palma de alta eficiencia y nivel calórico.

▪ LA EXTRACTORA AGRÍCOLA Río Manso produce pellets a partir de raquis de palma para abastecer la demanda de energía de la planta matriz de La Fabril.

La encargada de fabricarlos es la Extractora Agrícola Río Manso (del mismo grupo empresarial de La Fabril) y para esto invirtió más de 2,6 millones de dólares en infraestructura y maquinaria. Además de la planta, los sembríos de palma de la empresa también cuentan con un caldero de biomasa equipado con una turbina para producir energía.

“En 2024, logramos sustituir el uso de diésel por gas licuado de petróleo. Nuestro caldero de biomasa generó únicamente 510 toneladas de CO2 equivalente, mientras producía 119.000 toneladas de vapor; estas representan el 78 por ciento de nuestra generación total y fueron producidas sin recurrir a combustibles fósiles”, explica Maldonado.

Desde 2018, La Fabril ha invertido

más de 15 millones de dólares en iniciativas de sostenibilidad energética. La meta a mediano plazo es optimizar aún más el uso de biomasa para alcanzar un 90 por ciento de producción de vapor.

Grupo Danec es otra industria que está aprovechando este recurso. Actualmente, sus extractoras de aceite de palma generan subproductos orgánicos como raquis, fibra y cuesco que tienen un alto potencial calorífico.

“En Palmeras del Ecuador, la turbina eléctrica impulsada por vapor generado con biomasa abasteció en promedio 424.692,10 kilovatios horas al mes; esta autogeneración permitió a la empresa abastecer de electricidad sus procesos industriales para la extracción del aceite de palma e incluso dar energía a otras instalaciones de la compañía”, asegura la gerente de certificaciones y sostenibilidad de Grupo Danec, Patricia Tobar.

La empresa ha realizado inversiones en procesos críticos con el objetivo de sustituir el uso de energía hidroeléctrica por la solar. Esta transición -remarca Tobar- no solo garantizará el suministro energético para sus operaciones, sino que también permitirá contribuir a la red nacional de interconexión.

Entre sus proyectos en ejecución está uno de paneles solares por 1,54 millones de dólares y otro de caldera biomasa, turbina y precipitador por 4,38 millones de dólares en Danec y en Palmeras del Ecuador, respectivamente.

Proyecciones

Para 2030, el 85 por ciento de la energía utilizada por FEMSA Salud será renovable. Para alcanzar esta meta, desde hace tres años la compañía ha ejecutado varias acciones, entre ellas la implementación de 1.335 paneles solares en su edificio corporativo y centro de

▪ GRUPO DANEC está sustituyendo el uso de energía hidroeléctrica por la solar en sus instalaciones, el proyecto tiene una inversión de 1,54 millones de dólares. Foto:

distribución (CEDIS) y de luces LED en todos sus puntos de venta. Dichas acciones generaron un 75 por ciento de ahorro energético y una disminución anual de 1,8 millones de kilovatios-hora.

Biogás 7,20

“Es crucial que las empresas tomen acciones inmediatas para reducir su consumo de energía y mitigar el impacto ambiental… es esencial adoptar fuentes alternativas y renovables”, advierte Alonso Arias, subgerente de seguridad, salud ocupacional y ambiente de FEMSA Salud.

Hasta el 2023, el 62 por ciento de la capacidad de generación en Ecuador provenía de centrales hidráulicas, el 37 por ciento de térmicas y el uno por ciento de fuentes no convencionales como la fotovoltaica, eólica, biomasa, biogás, geotermia, entre otras. La crisis energética por la que atravesó el país en el 2024 puso en el tablero la necesidad de avanzar con celeridad a otras fuentes de producción.

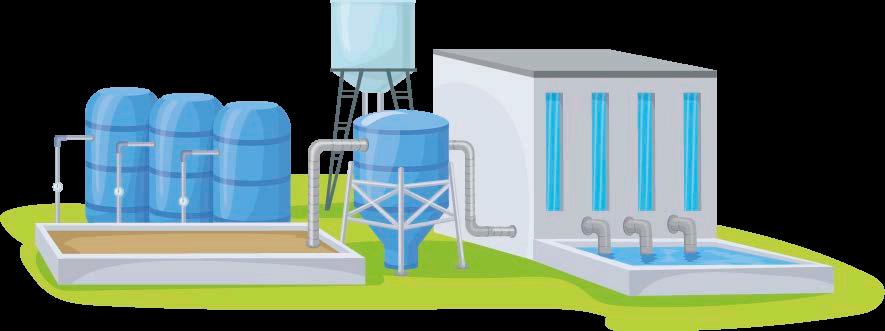

Tecnología para la purificación, sistemas de recolección y plantas de tratamiento son algunos de los proyectos que ejecutan las empresas para reducir el consumo de agua.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), hasta el 2021 el uso económico global del agua alcanzaba los 58 billones de dólares, lo que equivalía al Producto Interno Bruto combinado de China, Alemania, India, Japón y Estados Unidos.

El cambio climático está afectando la disponibilidad y calidad de este recurso, por lo que las empresas están optando por aplicar prácticas más sostenibles en sus operaciones.

Las plantas recicladoras de concreto y los sistemas de recolección de

agua lluvia de Holcim Ecuador son un ejemplo de cómo se está trabajando en este sentido. Estas infraestructuras han logrado recuperar más del 90 por ciento del líquido empleado y eliminar en un 99,1 por ciento los agentes contaminantes.

En el 2024, la compañía estableció dos simbiosis industriales. Una con Cervecería Nacional (CN) y la otra con Tesalia cbc para aprovechar su agua tratada en la producción de concreto.

“Ambas están planificadas para cinco años; la primera simbiosis industrial se firmó en marzo con CN para proveer del líquido a nuestra planta de con -

▪ LA UNIVERSIDAD ECOTEC instaló un sistema de tratamiento de aguas residuales que permite reutilizar el recurso en el riego de más de 15.000 m2 de áreas verdes.

creto Pascuales y permitirá reutilizar 28.000 m³”, explica la CEO de Holcim Ecuador, Dolores Prado.

Mientras que el acuerdo con Tesalia cbc se firmó en agosto pasado a través del cual se estima la reutilización de 41.000 m³ y la dotación de agua a la planta de concreto San Eduardo.

Para estos proyectos se destinaron tres millones de dólares y se espera que reduzcan un 23 por ciento en el consumo de agua fresca en la cementera.

La tecnología de Biological Treatment System (BTS) que tiene Cervecería Nacional es clave no solo en esta simbiosis industrial, sino también en la operación

de la compañía. Esta incluye técnicas de nanofiltración y ósmosis inversa para la desinfección de los líquidos; de toda el agua que ingresa a este tratamiento se recupera más del 90 por ciento. Además, cumple con normas locales e internacionales de descarga establecidas.

CN recupera diariamente 2.500 m³ del líquido para su uso en jardinería y limpieza, lo que ha permitido disminuir su huella hídrica directa en un 22 por ciento.

La gerente de marca corporativa, comunicación y sostenibilidad de la empresa, Sandra Cañizares, cuenta además que se ha reducido el consumo de agua a 2,3 litros por litro de cerveza, una mejora significativa en comparación con el promedio industrial de siete litros.

“Colaboramos con FONDAGUA y FONAG en la conservación, restau -

El agua tratada y filtrada en las instalaciones de CN y Tesalia cbc son sometidas a procesos de desinfección para aprovecharla en la fabricación de concreto de Holcim Ecuador.

Los proyectos estiman la reutilización de 69.000 m³ de agua.

ración y preservación de los ecosistemas fuentes de agua para Quito y Guayaquil y, mediante el proyecto Azure, se ha recuperado más de 13.287,7 kilogramos de residuos que avanzan con la corriente hasta el río San Pedro”, resalta.

Las industrias no son las únicas que se han comprometido a bajar su huella hídrica. La Universidad ECOTEC se propuso también optimizar el recurso al implementar una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en su campus Samborondón.

El director de sostenibilidad de la institución, Edgar Salas, señala que la infraestructura está diseñada para procesar un caudal de hasta 1.500 m³ de agua residual del campus. El sistema utiliza tecnología de vanguardia y sigue un proceso de depuración físico-química que cumple con estándares inter-

Holcim prevé disminuir aproximadamente 28.000 m³ en cinco años de consumo de agua fresca.

nacionales de calidad. Una vez que esta cumple con los parámetros de calidad, pasa a un sistema de riego que elimina impurezas para posteriormente usarse en más de 15.000 m² de áreas verdes del campus.

“Al reutilizar agua tratada para nuestras operaciones, hemos logrado reducir el consumo de un volumen equivalente a cuatro piscinas olímpicas al año, garantizando que cada gota tratada se utilice de manera eficiente y responsable”, manifiesta Salas.

La universidad ECOTEC recibió el año pasado tres certificaciones Punto Verde por este y dos proyectos más, relacionados a una planta solar y una compostera.

Para el 2030 se espera que el uso del agua aumente en un 40 por ciento debido al cambio climático, la acción humana y el crecimiento demográfico.

Los proyectos enfocados en minimizar el uso de materias primas, emisiones y residuos son los que más se impulsan dentro de las empresas. Estas prácticas aumentan la eficiencia y reducen riesgos para las personas y el medio ambiente.

Las prácticas de Producción

Más Limpia (PML) están ganando impulso en todo el mundo. Su enfoque basado en la minimización del uso de materias primas y la reducción de emisiones y residuos, no solo ha permitido a las industrias disminuir el impacto ambiental, sino también mejorar sus costos.

En Ecuador, hay ejemplos destacables de cómo estas iniciativas optimizan los procesos productivos y reducen

la huella de dióxido de carbono (CO2). Ese es el caso de Moderna Alimentos, que con la implementación de nueve proyectos de PML redujo en más del 30 por ciento el consumo de energía eléctrica, así como el de diésel y aceite desmoldante.

También se optimizaron las áreas de recepción, limpieza, molienda, empacado y descarga de trigo y se produjo biocompost con residuos orgánicos en sus plantas de Quito y Cajabamba, las

cuales tuvieron una inversión de más de 780.000 dólares.