natürlich Bewusst

Immunsystem

Warum nicht jede Impfung Sinn macht

Sanfte Kräfte

Wie Homöopathie, Spagyrik und Bachblüten wirken

Heilfasten

Mit der richtigen Methode zum Erfolg

Kinderschreck

Und plötzlich ist Spinat en vogue

Immunsystem

Warum nicht jede Impfung Sinn macht

Sanfte Kräfte

Wie Homöopathie, Spagyrik und Bachblüten wirken

Heilfasten

Mit der richtigen Methode zum Erfolg

Kinderschreck

Und plötzlich ist Spinat en vogue

Milzkraut

Schlüssel zum wahren Selbst

IN BADEN-RÜTIHOF

DO 26.–SA 28.03.20, 08.30–17.00 UHR

• MESSE-SONDERANGEBOTE

• SPANNENDE REISEPRÄSENTATIONEN

• WETTBEWERBE

GRATIS-BUS ZUM FERIENFEST

WWW.TWERENBOLD.CH

ê Schwimmendes Schweizer Grandhotel «Excellence Queen» ê Fahrspass mit E-Bike oder Tourenvelo

1. Tag: Schweiz – Würzburg Anreise nach Würzburg und geführter Stadtrundgang. Einschiffung.

2. Tag: Würzburg – Gemünden – Karlstadt Heute starten wir unsere erste Velofahrt flussabwärts entlang dem Main. Vorbei an der Mündung der fränkischen Saale geht es weiter, stetig von lieblichen Weinbergen begleitet, nach Gemünden. (Velostrecke ca. 45 km)

3. Tag: Wertheim – Freudenberg Entlang dem Main schlängelt sich unser Veloweg von der historischen Stadt Wertheim bis nach Freudenberg. (Velostrecke ca. 25 km)

4. Tag: Rüdesheim – Boppard – Koblenz Heute entdecken wir die landschaftlichen Höhepunkt dieser Reise – das romantische Mittelrhein-

tal. Wir fahren vorbei an malerischen Burgen und Weinorten und passieren die sagenumwobene Loreley. (Velostrecke gemütlich: ca. 45 km / vital: ca. 65 km)

5. Tag: Koblenz – Treis-Karden – Cochem Wir verlassen das Deutsche Eck und fahren durch das liebliche Moseltal. Wir radeln das letzte Stück auf dem Mosel-Radweg bis nach Cochem. (Velostrecke gemütlich: ca. 50 km / vital: ca. 70 km)

6. Tag: Zell an der Mosel – Bernkastel-Kues Kurze Busfahrt nach Zell an der Mosel und Etappenstart ins romantische Städtchen Traben-Trarbach. Unser Radtag endet in Bernkastel-Kues, einer malerischen alten Stadt. (Velostrecke ca. 40 km)

7. Tag: Trier – Schweiz

Nach dem Frühstück Ausschiffung in Trier. Auf einer Stadtbesichtigung erleben wir die über 2000-jährige Residenzstadt mehrerer römischer Kaiser. Danach Rückfahrt in die Schweiz.

Schiffsbeschrieb: www.twerenbold.ch/iafmose

Nicht inbegriffen: Annullationskosten- & Assistance-Versicherung. Auftragspauschale von CHF 20.– entfällt bei Online-Buchung.

*KATALOG-PREIS: Zuschlag 10% auf den Sofort-Preis, bei starker Nachfrage und 1 Monat vor Abreise.

VELO | SCHIFFSREISEN

7 Tage ab CHF 1990

REISEDATEN 2020

1: 02.06.–08.06. Di-Mo

2: 20.07.–26.07. Mo-So

3: 13.08.–19.08. Do-Mi

4: 06.09.–12.09. So-Sa

UNSERE LEISTUNGEN

● Fahrt im Komfortklasse-Bus mit Veloanhänger

● Flussreise in gebuchter Kabinenkategorie

● 6 x Vollpension an Bord z.T. Picknick-Lunch

● Velo- & Touristikausflüge gem. Programm

● Twerenbold Veloshirt

● Erfahrene Veloreiseleitung & Reisechauffeur

PRO PERSON IN CHF Katalogpreis* Sofortpreis 2-Bett-Kabine

Hauptdeck 2210 1990 Mitteldeck 2480 2230

Oberdeck 2700 2430 Zuschläge

2-Bett-Kabine zur Alleinbenutzung:

Hauptdeck / Mittel- & Oberdeck 0 / 795 Mietvelos inkl. Service & Reinigung:

– Tourenvelo / Elektrovelo 140 / 245

ABFAHRTSORTE

Abfahrtsorte mit Mietvelo Burgdorf p, Basel, Pratteln p, Aarau, Baden-Rütihof p, Zürich-Flughafen p, Wil p

Abfahrtsorte mit eigenem Velo Baden-Rütihof p, Zürich-Flughafen p, Wil p

Online buchen und CHF 20.– sparen. Buchungscode: iafmose

Liebe Leserin, lieber Leser

Stehen Sie Impfungen kritisch gegenüber? Gehören Sie zu jenen Menschen, die aus Sicht vieler Ärzte fahrlässig die Gesundheit anderer gefährden und die Ausrottung von Krankheiten wie beispielsweise den Masern verhindern ? Jedes Jahr flackern kleine Masernepidemien auf – und jedes Jahr ist es dasselbe: Impfgegner und Impfbefürworter schenken sich nichts.

Unser Redaktor Andreas Krebs, der sich in diesem «natürlich» ab Seite 10 mit dem Thema Impfen befasst, ist voll in diese Mühle geraten. Noch während er den Artikel schrieb, erkrankten seine beiden Kinder – es gibt manchmal seltsame Zufälle – an Masern. Wie er und seine Familie damit umgegangen sind, lesen Sie in seinem Bericht. Die Kinder sind übrigens wieder ganz gesund.

Unbestritten ist: Impfungen können Leben retten – sie können aber auch das Gegenteil bewirken: Impfungen können schwere gesundheitliche Folgeschäden auslösen. Zum Glück passiert das nur selten.

Unbestritten ist auch: An jeder Impfung und an jedem neuen Impfstoff verdienen Pharmaindustrie und Ärzte viel Geld – und mit jedem Coronavirus (darüber lesen Sie ab Seite 16) und jeder Grippewelle wird es noch mehr.

Herzlich, Ihr

Kinder sind anders. Deshalb sind wir es auch. Kinder benötigen eine andere Betreuung, andere Therapien, Medikamente und Geräte als Erwachsene. Die Zusatzkosten dafür bleiben oft ungedeckt. Damit wir unseren jungen Patienten weiterhin eine bestmögliche Behandlung bieten können, braucht es Menschen wie Sie. Danke, dass Sie das Kinderspital Zürich heute mit einer Spende unterstützen. Spendenkonto 87-51900-2

gesund sein

10 Impf-Epidemie

Impfungen sind sicher, heisst es gebetsmühlenartig. Doch stimmt das wirklich?

16 Coronavirus

Was steckt hinter den Schreckensnachrichten?

18 Wahres Sein erlangen

gesund werden

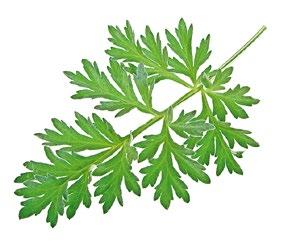

38 Wolfs Heilpflanze

Das Milzkraut legt unsere verborgenen Fähigkeiten offen.

42 Homöopathie & Co.

Was unterscheidet Globuli von Bachblüten und spagyrischen Arzneien? Und wem hilft was?

46 Pollenalarm!

Wie Allergiker sich jetzt noch schützen können.

50 Heilpflanzensäfte

Kurze Übersicht der wichtigsten Frühjahrssäfte.

Auch Menschen, die nicht religiös-spirituell sind, können Erleuchtung erfahren.

22 Heilfasten

Nur gesund, wenn man es richtig macht.

26 Spinatvariationen

Popeye würde Augen machen.

32 Sabine Hurni über . . . starke Knochen.

34 Leserberatung

Von Glaukom bis Natron.

draussen sein

56 Remo Vetter

Endlich beginnt die Gartensaison. Was jetzt zu tun und was zu lassen ist.

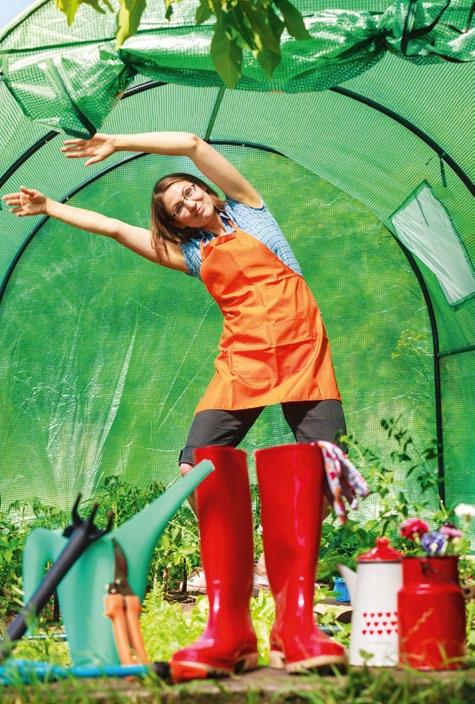

60 Fit fürs Gärtnern

Die besten Dehnübungen, um Verletzungen und Schmerzen vorzubeugen.

Eine gesunde Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Getreide, Olivenöl, Nüssen und Fisch kann einen Hörverlust im Alter verhindern und das Fortschreiten von Schwerhörigkeit verzögern. Das berichten US-Forscher des Brigham and Women’s Hospitals. Über einen Zeitraum von drei Jahren untersuchten sie das Hörvermögen von 3000 Probandinnen. Ergebnis: Frauen, die sich gesund ernährten, hatten ein wesentlich geringeres Risiko für einen Rückgang des Hörvermögens in mitt leren und hohen Frequenzbereichen. Der Unterschied betrug bis zu 25 Prozent. krea gewusst

1,26

Statistik

Medikamentenkonsum deutlich gestiegen

Das Bundesamt für Statistik hat interessante Zahlen zum Thema Medikamentenkonsum veröffentlicht: 1992 haben 38 % der Bevölkerung ab 15 Jahren innert einer Woche mindestens ein Medikament eingenommen. 2017 waren es bereits 50 %. Dabei griffen Frauen (55 %) häufiger zum Blister als Männer (45 %). Schmerzmittel führten die Liste der eingenommenen Medikamente mit 24 % an – eine Verdoppelung zu 1992. Stark erhöht hat sich auch die Einnahme von Blutdruck und Cholesterinsenkern; im Jahr 2017 griffen 16 % der Bevölkerung darauf zurück. Bundesamt für Statistik

Dies zeigt eine Studie der Chinese Academy of Medical Sciences, für die die Forscher die Trinkgewohnheiten von 100 000 Menschen ausgewertet haben. Demnach kann mit einem gesünderen und längeren Leben rechnen, wer pro Woche mindestens drei Tassen Tee trinkt. Besonders gilt das für grünen Tee. Laut den Forschern senkt regelmässiges Teetrinken das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Todesfälle. Gewohnheitsmässige Teetrinker erkrankten im Mittel 1,41 Jahre später an einer koronaren Herzkrankheit und einem Schlaganfall. Ihre Lebenserwartung war zudem 1,26 Jahre höher als bei jenen, die selten oder gar keinen Tee tranken. aerztezeitung.de

Wer glaubt, keine Zeit für seine körperliche Ertüchtigung zu haben, wird früher oder später Zeit zum Kranksein haben müssen.

XChinesische Weisheit

Angststörung

Bei einer Angststörung ist eine vollständige Genesung möglich – selbst noch nach vielen Jahren. Eine wichtige Rolle spielt dabei soziale Unterstützung, denken Wissenschaftler der Universität Toronto. Sie hatten in einer landesweit repräsentativen Stichprobe 2128 Bewohner Kanadas untersucht, die irgendwann in ihrem Leben an einer generalisierten Angststörung gelitten hatten. Probanden mit mindestens einer Vertrauensperson berichteten dreimal häufiger über eine ausgezeichnete psychische Gesundheit als diejenigen ohne emotionale Unterstützung. Zudem hatten Teilnehmer mit religiösen oder spirituellen Überzeugungen eine um 36 Prozent höhere Heilungschance als diejenigen ohne Glauben. MM

Bluthochdruck

Ein Achtsamkeitstraining kann helfen, den Lebensstil zu verbessern und den Blutdruck zu senken. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie am Achtsamkeitszentrum der Brown’s School of Public Health. Die Forscher hatten für 43 Bluthochdruck-Patienten ein neunwöchiges, massgeschneidertes achtsamkeitsbasiertes Blutdrucksenkungsprogramm entwickelt. Dieses zielte darauf ab, die Aufmerksamkeitskontrolle, die Emotionsregulation und das Bewusstsein für gesunde Gewohnheiten zu erhöhen. Tatsächlich verbesserten sich nach dem Training die Selbstregulierungsfähigkeiten und Blutdruckwerte deutlich. MM

Ältere Menschen, die aufgrund eines diagnostizierten Hörverlusts ein Hörgerät erhalten, haben laut einer Studie der University of Michigan in den folgenden drei Jahren ein geringeres Risiko, erstmals an Demenz (–18 %), Depressionen oder Angststörungen (je 11 %) zu erkranken. Zusätzlich sinkt im Vergleich zu Menschen, bei denen der Hörverlust nicht behandelt wird, auch das Risiko von Verletzungen durch Stürze (–13 %). pd

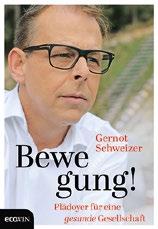

H● Gernot Schweizer «Bewegung ! Plädoyer für eine gesunde Gesellschaft»

Ecowin 2019 ca. Fr. 35.–

● Stefan Nimmesgern «Wiederaufstieg. Wie ich mit einem Spenderherz neue Gipfel bezwang» teNeues 2019 ca. Fr. 38.–

altungsschäden, Übergewicht, körperliche Probleme vieler Art und zahlreiche Krankheiten können auf eins zurückgeführt werden: Bewegungsmangel, der oft schon in der frühesten Kindheit beginnt und sich im Berufsleben noch akzentuiert. Mit verheerenden Folgen: Die Lebenserwartung der heutigen europäischen Gesellschaft sinkt erstmals, nachdem sie jahrzehntelang gestiegen ist. Ein patentes Rezept dagegen: ein aktives, bewegungsreiches Leben von klein auf bis ins hohe Alter. Gernot Schweizer, einer der wichtigsten europäischen Experten für Haltungsschäden, zeigt wie es geht – lustvoll und ohne es zu übertreiben (etwa beim Sport). Sein aufrüttelndes Buch ist vor allem auch ein flammendes Plädoyer dafür, (wieder) Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Unbedingt lesens- und verschenkenswert. krea

So viele Abenteuer, solch fantastische Bilder – und diese Lebensgeschichte: ein wundervolles Buch, das Mut macht, auch nach schwerer Krankheit weiter seine Lebensziele zu ver

Der Fotograf und Bergsteiger Stefan Nimmesgern war Abenteurer durch und durch. Doch dann machte das Herz nicht mehr mit: starkes Vorhofflimmern, undichte Herzklappen, Herzinsuffizi enz. Er bekam ein Spenderherz – und mit ihm neuen Lebensmut. Schon zwei Jahre nach der Transplantation durch querte er das Dolgo-Gebiet in Nepal. Seither ist er immer wieder auf Expedi tionen in Afrika unterwegs und hat neben dem Kilimandscharo drei Fünf tausender bestiegen. Das Buch vereint eindrucksvolle Bergfotografien mit einer eindrucksvollen Lebens geschichte, die zeigt, was möglich ist, wenn man nur den Mut aufbringt, das Leben zu lieben und zu leben.

Lebensstil

Waldbaden gegen Krebs?

Intensive Waldspaziergänge erhöhen die Anzahl krebsbekämpfender Proteine im Körper. Der Effekt hält mehr als eine Woche nach dem Spaziergang an. Das haben japanische Wissenschaftler entdeckt. Sie schickten die Studienteilnehmer auf einen dreitägigen Waldurlaub und testeten täglich deren Blut. Schon am ersten Tag, nach einem zweistündigen Aufenthalt im Wald, hatte sich die Anzahl der «Killerzellen» um die Hälfte erhöht. Am zweiten Tag standen zwei ausgiebige Spaziergänge an, danach enthielt das Blut sogar noch mehr Killerzellen, darunter auch viele krebsbekämpfende Proteine. Sieben Tage nach diesem naturnahen

Schmerzmittel

Schmerzmittel wie Paracetamol gehören zu den meistverkauften Medikamenten. Die französische Heilmittelbehörde verlangt jetzt einen Warnhinweis auf den Verpackungen. Grund: Eine Überdosis kann zu lebensgefährlichen Leberschäden führen. Dasselbe kann Menschen passieren, die eine Allergie gegen Paracetamol haben. Der Wirkstoff ist u. a. enthalten in Acetalgin, Dafalgan und Panadol. Auch einige Grippemittel enthalten Paracetamol. Gesundheitstipp

Übergewicht

Nüsse essen lohnt sich

Nüsse haben viele Kalorien. Trotzdem sind sie gut für Menschen mit Übergewicht. Das zeigt eine Studie der Universität Harvard in Boston mit 145 000 Teilnehmern: Wer täglich eine Handvoll Nüsse ass, nahm weniger zu als jene, die auf Nüsse verzichteten – den ungesättigten Fettsäuren und vielen Ballast stoffen sei Dank. Am besten seien Pistazien, Hasel- und Baumnüsse. Eine Studie der Universität München zeigte zudem, dass eine Handvoll Baumnüsse pro Tag den Cholesterinspiegel senkt. Medical Tribune

App

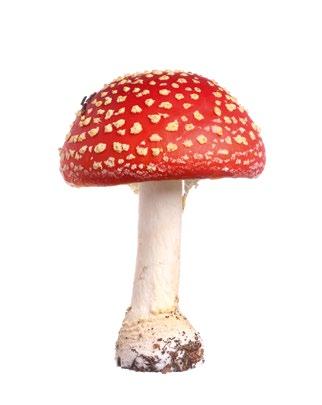

Die Heilpflanzen spriessen wieder. Doch ist das nun ein blutreinigender Bärlauch oder ein giftiges Maiglöckchen? Oder gar eine Herbstzeitlose? Gift- oder Heilkraut – die einfach zu bedienende, lehrreiche App Flora incognita hilft bei der Bestimmung von Pflanzen. Zwei Fotos genügen – eines von der Blüte, eines von einem Blatt – und die App nennt den Namen. 4800 Pflanzen sind bereits erfasst. Für Android und iOS, gratis

Pharmagelder

Seit Anfang Jahr dürfen Ärzte sich nicht mehr von Pharmavertretern zu üppigen Essen einladen lassen. Auch teure Geschenke müssen sie ablehnen. Die neue Vorschrift im Heilmittelgesetz soll

verhindern, dass Pharmakonzerne Mediziner bei der Verschreibung von Medikamenten beeinflussen. Ob auch Ihr Arzt Geld von der Pharmaindustrie erhält, erfahren Sie auf www.pharmagelder.ch krea

Mit Deutschland führt ein weiteres Land die Masernimpfpflicht ein. Und auch die Schweiz will die Masern dauerhaft ausrotten. Doch macht das Sinn? Und welchen Preis müssen wir für die ganze Impferei bezahlen?

Text: Andreas Krebs

Per 1. März gilt in Deutschland das «Masernschutzgesetz» (MSG). Kinder müssen nun zwangsgeimpft werden. Allerdings nicht nur gegen Masern, sondern gleich auch noch gegen Mumps und Röteln. Denn anders als in der Schweiz steht in Deutschland ein Monoimpfstoff nicht zur Verfügung. Das Gesetz auf den Weg gebracht hat Gesundheitsminister und Pharmalobbyist Jens Spahn (siehe www.lobbypedia.de). Dabei hat er glatt gelogen:

1. behauptet er, dass die Impfraten sinken. Dabei nehmen sie gerade bei der Masernimpfung seit Jahren zu, wie die Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen. In 2017 haben bei der Einschulung 97,1 % der Kinder eine, und knapp 92,8 % zwei Masernimpfungen erhalten. Die WHO fordert eine Durchimpfung mit zwei Dosen von mindestens 95 %. Dies sei Voraussetzung für die Masernelimination.

2. behauptete Spahn, würden die Masernfälle zunehmen. Auch hier trifft das Gegenteil zu: in Deutschland – und auch in der Schweiz – nehmen die Masernfälle seit Jahrzehnten ab respektive halten sich auf tiefem Niveau. Korrekt ist, dass die Masernfallzahlen von Jahr zu Jahr beträchtlich schwanken können: Auf ein schwaches Jahr folgt in der Regel ein starkes Jahr und umgekehrt.

3. so Spahn, seien Masern sehr gefährlich. Richtig ist: Masernviren sind hoch ansteckend und die Erkrankung kann einen schweren oder gar tödlichen Verlauf nehmen. Doch das ist in Mitteleuropa äusserst selten. In der Schweiz etwa sind seit 1997 elf Menschen infolge einer Masernerkrankung gestorben; davon vier Kinder und ein Jugendlicher. Von den Erwachsenen war mindestens einer gegen Masern geimpft und einer (70) litt an Krebs. Bei uns stirbt also etwa alle zwei Jahre ein Mensch infolge einer Masernerkrankung – etwa gleich viele wie durch Blitzschlag. Nun kann man Tote nicht gegeneinander

Masernimpfungen enthalten abgeschwächte Lebendviren. Diese lösen eine abgeschwächte Immunreaktion aus. Rund 85 % sind nach einer Impfung immun; mit zwei Impfdosen kann man die Quote je nach Impfstoff und Zeitpunkt der Verabreichung auf rund 98 % steigern. Die sogenannten Impfversager (!) können trotz Impfung erkranken und andere mit dem Virus anstecken. Es ist also fraglich, ob man mit Impfkampagnen die Masern ausrotten kann.

abwägen. Man muss Zahlen aber einordnen können: Verkehrsunfälle fordern 400 Opfer pro Jahr; an vermeidbaren (!) Behandlungsfehlern sterben in Schweizer Spitälern jedes Jahr etwa 2500 Menschen.

Schweiz hat Masern « im Griff » Wie Deutschland will auch die Schweiz die Masern dauerhaft eliminieren. Dieses Ziel hätte zunächst bis ins Jahr 2000, dann per Ende 2015 erreicht sein sollen. Doch es gibt immer wieder Ausbrüche. Meist nur kleine: schweizweit wurden 2018 49 Masernfälle gemeldet, letztes Jahr 223. «Wir haben die Masern im Griff», sagt Mark Witschi, Leiter Sektion Impfempfehlung und Bekämpfungsmassnahmen beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Bei den Kindern sei die angestrebte Durchimpfung praktisch erreicht. Mindestens 95 Prozent aller nach 1963 Geborenen sollen zweimal gegen Masern geimpft sein, so der Bund, der sich auf die Empfehlung der WHO beruft. Bei den Älteren geht man davon aus, dass sie die Masern durchgemacht haben und deshalb immun sind.

«Das Problem sind die jungen Erwachsenen», sagt Witschi. «Viele wissen gar nicht, dass sie nicht immun sind.» Von ihnen gehe eine erhebliche Gefahr aus: Sie können Menschen anstecken, die sich nicht impfen lassen können, etwa Schwangere und Säuglinge. Und für die seien Masern besonders gefährlich. Überhaupt seien Masern alles andere als harmlos, betont Witschi. Die Impfung hingegen sei sicher: «In der Schweiz liegen nach Jahrzehnten der Masern- und MMR-Impfung keine Todesfälle aufgrund der Impfung vor.» Auch schwere Nebenwirkungen seien höchst selten. «Es gibt etwa eine Meldung pro Jahr.»

Das könnte auch am System liegen. Denn im Bundesland Baden-Württemberg (11 Mio. Einwohner) zum Beispiel werden jedes Jahr 20 bis 50 neue Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens gestellt. 463 Fälle

« Eine Impfpflicht könnte auch den Eindruck erwecken, dass die sachlichen Argumente doch nicht so gut sind. »

Prof. Lothar H. Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts

«Viren sind nicht nur Feinde, sondern können auch Freunde sein», sagt der Tübinger Onkologe Ulrich Lauer. «Onkolytische Viren wie Masernimpfviren können sogar Tumorzellen direkt zerstören.» Das Phänomen hat man auch bei Wildmasern beobachtet. Lauer zählt zu den Pionieren der Virotherapie und hat zusammen mit Wissenschaftlern des Max Planck Instituts für Biochemie ein Viro

therapeutikum auf Grundlage von Masernimpfviren entwickelt. In der zweiten Jahreshälfte wird es erstmals an Krebspatienten getestet. Mit den Resultaten dieser Prüfung ist in zwei Jahren zu rechnen. Lauer erhofft sich durch die Virotherapie über die direkte Tumorzell Zerstörung hinaus auch eine dauerhafte Aktivierung des Immunsystems gegen die zu bekämpfenden Tumorzellen.

wurden bisher anerkannt. Die Geschädigten haben 2018 gut 17,1 Millionen Euro Entschädigung erhalten. Es gibt sie eben doch, die Impfnebenwirkungen –bis hin zum Tod: Beim deutschen Paul-Ehrlich-Institut (PEI) wurden seit dem Jahr 2000 alleine nach Masernimpfung 55 dauerhafte Schäden und 32 Todesfälle registriert. Dabei beträgt die Dunkelziffer bei diesen Meldungen laut der Fachzeitschrift Bundesgesundheitsblatt mindestens 95 Prozent ! Es könne deshalb «keine Aussage über die Häufigkeit bestimmter unerwünschter Reaktionen gemacht werden». Kritiker vermuten, dass man zum «Schutz des Impfgedankens» Nebenwirkungen nicht anerkennen will. Zum Vergleich: Seit Beginn der Meldepflicht 2001 bis 2018 wurden in Deutschland acht Todesfälle aufgrund von Masern registriert. Allerdings wurden auch sehr viel mehr Menschen geimpft als masernkrank.

Trotzdem: Die Sicherheit der MMR-Impfstoffe ist nicht gewährleistet. Zu diesem Schluss kommt auch das unabhängige Netzwerk Cochrane in der bis heute umfangreichsten Übersichtsarbeit.

Aber bestimmt sind die Masern viel gefährlicher; Impfungen das kleinere Übel. Oder? Wie gesagt, Masern können tödlich sein: Weltweit sind 2018 etwa 140 000 Menschen an den Folgen einer Maserninfektion gestorben; fast die Hälfte davon in den vier afrikanischen Staaten Kongo, Liberia, Madagaskar und Somalia. Schwere Masernverläufe scheinen mit Krieg, schlechter Hygiene (Wasser!) sowie Unter- und Mangelernährung zusammenzuhängen; insbesondere ein Vitamin-A-Mangel gilt als problematisch. Die WHO

●

Buchtipps, Links und weitere Infos rund ums Thema Impfen: www.natuerlich-online.ch

propagiert deshalb seit Jahrzehnten die hochdosierte Gabe von Vitamin A, um schwere Masernverläufe zu verhindern. Auch Vitamin C unterstützt, wie bei allen Infektionskrankheiten, den Heilungsprozess. Fiebersenker, Hustenblocker, Antibiotika und andere Medikamente, die das Immunsystem belasten, erhöhen hingegen das Risiko für Komplikationen.

Diese «häufigen und teilweise lebensbedrohlichen Komplikationen» infolge der Masern werden uns medial ständig um die Ohren gehauen. Dabei ist das Risiko überschaubar: Laut BAG kommt es bei 1,9 Prozent der Fälle zu einer Lungen- und bei 1,6 Prozent zu einer Mittelohrenentzündung. Beide Leiden heilen bei uns in aller Regel folgenlos aus. Wie die Masern selbst. Meist tödlich ist hingegen die subakut sklerosierende Panenzephalitis (SSPE). Sie tritt im Durchschnitt sieben Jahre nach einer Masernerkrankung auf und betrifft vor allem Menschen, die als Säugling daran erkrankt sind – und zwar etwa 1 von 1000 bis 3300. In der Schweiz wären das etwa alle 20 Jahre ein Fall.

Das Milieu

Soll ich mein Kind nun impfen oder nicht? Würden nicht nur die Masern, sondern auch Pest und Cholera wieder wüten, wenn wir aufhörten mit dem Impfen? Wohl kaum. Denn die Rückgänge der Krankheitsfälle und Sterberaten gehen nicht auf die Impfkampagnen zurück. Das zeigt sich bei den Masern sehr deutlich. 1900 forderten sie im Deutschen Reich 13 000 Todesopfer. 1963, in der BRD, noch 140. Das war vor Einführung der allerersten Masernimpfung. 1980, als die grossen Impfkampagnen lanciert wurden, starben in Deutschland sechs Menschen am Masernvirus. Es ist offensichtlich: Nicht die Impfung, sondern die verbesserten Lebensumstände sind für die geringe Sterberate verantwortlich. Dadurch wurden die einst lebensbedrohlichen Masern zu einer vergleichsweise harmlosen Krankheit. «Ein Phänomen», sagt der deutsche Arzt und Impfkritiker Gerhard Buchwald, «das auch auf viele andere Infektionskrankheiten zutrifft».

Tatsächlich: Die meisten Krankheiten, gegen die wir heute impfen, spielen bei uns keine Rolle mehr. Trotzdem wird kräftig die Werbetrommel gerührt. Und die Impfempfehlungen respektive im Falle Deutschlands Gesetze spülen Millionen in die Pharmakassen.

Dabei sind die Masern für uns ja offensichtlich gar nicht so gefährlich. Doch wie sieht es mit den Impfstoffen aus? Die Zulassungshürden sind deutlich niedriger als für andere Arzneimittel. Das macht schon mal stutzig. Wobei man so einen Impfstoff natürlich schnell auf den Markt bringen muss – bevor die

CHARAKTERISTISCH | Sobald der typische Masernausschlag kräftig erscheint, nimmt das Komplikationsrisiko ab.

Auch wenn Masern selten geworden sind und oft als gefährlich dargestellt werden – wenn das eigene Kind an Masern erkrankt, ist das kein Grund zur Panik. „natürlich“-Redaktor Andreas Krebs weiss das aus eigener Erfahrung.

E s begann Ende Januar mit typischen Erkältungssymptomen: gerötete Augen, Schnupfnase, Husten; nichts Wildes. Nach ein paar Tagen kam hohes Fieber dazu. Am Tag darauf brachen die typischen Masernflecken aus; zuerst am Kopf, dann breiteten sie sich wie ein fallendes Nachthemd über den ganzen Körper aus. Zuerst bei Jeremias (9). Am Sonntag früh. Bei Amira (11) war es am Sonntagabend so weit. Am Montag bestätigte unsere Kinderärztin den Verdacht: Masern. Sie rühmte den massiven Ausschlag – «wenn die Viren über die Haut ausgeschieden werden, befallen sie nicht die Hirnhäute» – und verschrieb uns Pulsatilla für den Ausschlag und Apis Belladonna gegen das Fieber und die Schwellungen. «Das beste Heilmittel», sagte sie, «sind die Eltern.»

D ie sind gefordert. Sie müssen sich ein, zwei Wochen lang intensiv um die Kinder kümmern können. Dem Arbeitgeber sei Dank konnte ich in dieser Zeit zu Hause arbeiten. Es ist eine anspruchsvolle Zeit, in der die Eltern zusammenhalten und den Kindern Vertrauen vermitteln sollen. Dieses Vertrauen haben wir. Nach ausführlicher Recherche zu den Themen Masern und Impfen sowie einer Nutzen-Risiko-Abwägung basierend auf der Familienanamnese haben wir uns bewusst gegen das Impfen entschieden. Wir haben Vertrauen in das Leben und in die Selbstheilungskräfte unserer Kinder. Es gibt keinen Grund zur Panik: Masern sind bei ansonsten gesunden Kindern in aller Regel unproblematisch. Aber sie sind für die Kinder sehr anstrengend. Sie brauchen neben der Zuwendung sehr viel Ruhe.

A m Sonntag und Montag siechten Amira und Jeremias richtiggehend dahin; tagsüber auf dem Sofa, nachts im Bett. Sie waren extrem lichtempfindlich, assen kaum und tranken auch nur wenig. Sie husteten bellend und hatten Durchfall. Es ging ihnen richtig schlecht. Wir sassen bei ihnen, lasen Märchen vor; sie schliefen oder hörten Hörbücher. Doch hauptsächlich kämpften sie gegen das Virus. Mit Fieber, jedoch nicht sehr hohem. Der Schlaf war unruhig. Dann waren sie wieder wach und lagen still da. Im Banne der Krankheit. Es war eindrücklich und bereichernd, sie dabei zu beobachten und bestmöglich zu unterstützen. Jeremias nahm das Leid ohne Klage hin, so wie es auch die Mama hinnehmen würde. Amira hingegen, ganz der Papa, jammerte und wimmerte: «Warum gerade ich? Ojeoje, ich Ärmste!» Aber beide machten es gut. Beeindruckend gut. Und das sagten wir ihnen auch immer wieder. Noch ein, zwei Tage, sagten wir, dann habt ihr das Gröbste überstanden.

A m Dienstag ging es Jeremias schon etwas besser. Er sagte zwar immer noch nichts, und war tagsüber sichtlich mit dem Virus am Kämpfen, aber der Ausschlag klang schon ab. Als er dann gegen Abend auf einmal vor dem Kühlschrank stand, war klar: Der Bub hat das Schlimmste überstanden. Amira hingegen litt noch immer, konnte aber endlich wieder besser schlafen.

A m Mittwoch wachte Jeremias auf und lechzte nach einem Wassereis. Das gab es dann auch, und Salzstängeli und sogar etwas Reis assen beide. Jeremias fläzte zwar noch den ganzen Tag auf dem Sofa, war aber wieder deutlich munterer. Amira hingegen war immer noch lichtempfindlich und erschöpft. Doch als am Abend Jeremias von Schnitzel schwärmte, die er sich für den nächsten Tag wünschte, weckte das auch bei ihr den Appetit – oder die Sehnsucht: nach Spätzle mit Sauce.

A m Donnerstag waren unsere Kinder endgültig über dem Berg; und am Freitag auch nicht mehr ansteckend. Es braucht nach den Masern allerdings seine Zeit, bis die Abwehrkräfte wieder hochgefahren sind; vier bis sechs Wochen heisst es. Amira und Jeremias sind nun ein Leben lang immun gegen Masern. Das, bin ich überzeugt, ist der bessere und gesündere Schutz, als der durch die Impfung. Aber das muss jeder für sich abwägen.

Eltern sind in erster Linie für das körperliche und das seelische Wohl ihrer Kinder verantwortlich. Wer seine Kinder jedoch nicht impft, hat auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Wie viele andere Krankheiten können Masern insbesondere für Säuglinge und immungeschwächte Menschen gefährlich sein.

Bei einem Masernverdacht muss der Arzt deshalb vorab telefonisch informiert werden, damit er vorbeugende Massnahmen treffen kann.

Masernpatienten dürfen bis zum Abklingen des Ausschlages (drei bis vier Tage nach dessen Auftreten) nicht mit gefährdeten Menschen in Kontakt kommen.

Das Problem: Ansteckend sind die Masernkranken schon bis zu fünf Tage vor Ausbruch des Ausschlags. Wenn in der Umgebung Fälle bekannt sind, sind Grippesymptome und vor allem gerötete Augen ein früher Warnhinweis. Sie treten meist schon auf, bevor der Erkrankte ansteckend ist.

Impfungen schützen vor Krankheiten. Und schwere Nebenwirkungen sind zum Glück selten. Trotzdem sind Impfstoffe keineswegs risikolos. Das Risiko nimmt zu, wenn man innert kurzer Zeit mehrere Impfstoffe verabreicht. Was gerade bei Babys der Fall ist. Andererseits sind Babys durch gewisse Krankheiten auch besonders gefährdet. Was also tun ? Vor jeder Impfung sollte, basierend auf der Familienanamnese, eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung vorgenommen werden; idealerweise mit dem Hausarzt oder einem erfahrenen Homöopathen. Nicht geimpft werden darf, wenn dadurch gesundheitliche Schäden drohen, z. B. bei Gendefek-

ten, Immunschwäche, akuten Erkrankungen oder einer Allergie gegen einen Inhaltsstoff. Wird dann trotzdem geimpft, besteht die Gefahr eines lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schocks. Generell gilt: nur so viel wie unbedingt nötig und so spät wie möglich impfen. Idealerweise impft man sein Kind nicht schon im ersten Lebensjahr. Denn in diesem entwickeln sich Gehirn und Immunsystem prägend. Eltern nehmen durch den Verzicht auf empfohlene Impfungen das Risiko der Erkrankung für ihr Kind bewusst in Kauf. Wer sich dafür entscheidet, sollte sich nach einem Kinderarzt umsehen, der sie in dieser Haltung unterstützt.

Coronaepidemie schon vorbei ist . Langzeitstudien werden nicht gefordert. Der gängige vierfach Impfstoff (MMRV) Priorix-Tetra von GSK etwa wurde «an mehr als 4000 Kindern im Alter von 9 bis 27 Monaten» getestet. Die Ergebnisse wurden jedoch lediglich «bis zu 42 Tage nach der Impfung aktiv erfasst».

Als Probanden kommen übrigens nur gesunde Menschen ohne Allergien oder sonstige Beschwerden infrage. Das ist ein Selektionsbias, der schon öfters zu schweren Nebenwirkungen geführt haben dürfte – bis zum tödlichen anaphylaktischen Schock.

Doch zunächst ein anderer Schocker: Wer die Impfung überlebt, wird vielleicht unfruchtbar. Aber das ist Spekulation. Man weiss es nicht. In der ausführlichen Fachinformation heisst es kurz und knapp: «Reproduktionsstudien an Tieren wurden nicht durchgeführt. Es wurde nicht untersucht, ob der Impfstoff möglicherweise die Fertilität beeinträchtigt.» Auch wird bei Impfstoffen keine Angabe der Pharmakokinetik verlangt; d. h. es muss nicht untersucht

PRO & CONTRA

« Impfungen können Allergien und Autoimmunerkrankungen auslösen. »

werden, was der Körper mit dem Impfstoff tut – und wie er ihn wieder loswird. Das wäre aber gerade in Bezug auf das Aluminium interessant, das in vielen Impfstoffen enthalten ist. Darauf kommen wir zurück. Doch führen wir uns zuerst die Zutatenliste zu Gemüte. Allen Eltern, die vor der Impfentscheidung stehen, sei die Lektüre der Fachinformationen der Impfstoffhersteller ans Herz gelegt. Verlangen Sie beim Arzt eine Kopie davon. Und studieren Sie sie mit gesundem Menschenverstand und dem Baby im Arm.

Die meisten Impfstoffe für Menschen sind heute frei von Quecksilber. Masernimpfstoffe enthalten in der Regel auch kein Aluminium. Aber Zellen von Hühnerembryos und mensch lichen Lungen (andere Impfstoffe enthalten Affennieren, Pferdeserum und menschliche Föten!), zudem Spuren von Antibiotika und grosse Mengen Sorbitol. Dieser Süssstoff ist möglicherweise krebserregend. Das Zeugs spritzt der Arzt intramuskuläre oder tief subkutan in das Baby. Auch krebserregendes Formaldehyd, das in vielen Impfstoffen enthalten ist. Und Allergene wie Gelatine, Laktose oder Erdnussöl. Für Allergiker kann das tödlich sein. Und dann die berüchtigten Adjuvantien: Wirkstoffe zur Verstärkung der Immunreaktion. Viele Impfungen würden ohne sie gar nicht wirken! Früher hat man dafür meist Quecksilberverbindungen verwendet; heute vor allem Aluminiumverbindungen.

Da hat man wohl den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben. Denn selbst in kleinsten Mengen versetzt Aluminium das Immunsystem in einen extremen Alarmzustand. «Aluminium aus Impfstoffen kann bei vorbelasteten Menschen eine Kettenreaktion im Immunsystem auslösen, die zu einer Autoimmunerkrankung auswachsen kann», sagt einer der führenden Autoimmunologen, Yehuda Shoenfeld, Leiter des Zentrums für Autoimmunerkrankungen am Sheba Medical Center der Universität Tel Aviv. Er ist überzeugt: «Aluminium aus Impfstoffen kann Autoimmunerkrankungen triggern.»

Impfpflicht erfüllt – Kind tot Doch für wen sind Impfungen potenziell problematisch? Shoenfeld führt vier Gruppen von besonders gefährdeten Menschen auf:

1. Menschen, bei denen es bereits früher einmal zu einer Autoimmunreaktion nach einer Impfung gekommen ist.

2. Jeder, der unter einer Autoimmunerkrankung leidet beziehungsweise gelitten hat. Impfstoffe mit Lebendviren (z. B. MMR) sind für Betroffene wegen der Gefahr einer unkontrollierten Virenreplikation generell kontraindiziert.

3. Menschen mit bekannten allergischen Reaktionen auf einen Inhaltsstoff der Impfung. Auch wenn er nur in Spuren enthalten ist.

4. Menschen mit einer erhöhten Gefahr für eine Autoimmunreaktion, z. B. wenn in der Familie Autoimmunerkrankungen vorkommen. Aluminium ist neurotoxisch; es kann das Nervensystem schädigen. Wird das Leichtmetall oral aufgenommen, verbleibt höchstens ein Prozent im Organismus. Der Rest wird über den Magen-Darm-Trakt ausgeschieden. Trotzdem warnt das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung vor Alufolie (siehe S. 52)!

Laut dem Neuropathologen Romain Gherardi von der Universität Paris-Est kann «durch Impfungen appliziertes Aluminium länger als 15 Jahre im Körper bleiben. Und niemand weiss genau, was es dort anstellt. Man weiss nicht einmal, ob es überhaupt jemals ausgeschieden wird». Am meisten beunruhige die Beweglichkeit oder «Translokation» des Aluminiums im Körper. Experten sprechen von einer langsamen Wanderung in Organe wie Lunge und Gehirn. Dort könne Aluminium Entzündungen aktivieren und womöglich Alzheimer auslösen oder begünstigen. Trotz diesem schaurigen Verdacht wird fast jedem Bewohner unseres Planeten Aluminium injiziert.

Auch wenn es extrem selten passiert: Jeder Mensch kann mit einem anaphylaktischen Schock auf eine Impfung reagieren. So dürften die «versehentlichen Todesfälle» zustande kommen, von denen in den Fachinformationen der gängigen MMR-Impfstoffe

Früher waren Masern eine klassische Kinderkrankheit. Das hat sich im Zuge des Impfens geändert: Heute erkranken mehr Erwachsene als Kinder an Masern. Das ist wegen des höheren Komplikationsrisikos ungünstig. Besonders gefährdet sind Säuglinge. Das Risiko ist gestiegen. Denn anders als natürliche Masern bieten Impfungen keinen guten Nestschutz. Weil der Impftiter mit den Jahren nachlässt. Die USSeuchenbehörde vermutet, dass bis zur Hälfte der geimpften Erwachsenen nicht mehr immun ist.

gewarnt wird: «Versehentlich» war das Kind Allergiker und hätte nicht geimpft werden dürfen. Das Problem: eine Allergie oder eine Immunschwäche wird oft lange übersehen. Und anaphylaktische Reaktionen treten auch bei Menschen ohne bekannte Risikofaktoren auf. Mit den gegenwärtigen diagnostischen Methoden können sie nicht vorhergesagt werden.

Trotz all dem ist Shoenfeld, wie viele seiner Kollegen, nicht grundsätzlich gegen das Impfen. Er betont aber, dass man die potenziellen Vorteile gegen mögliche Gefahren abwägen muss.

Weniger impfen, mehr Gesundheit?

Folgt man dem offiziellen Schweizerischen Impfplan, werden dem Baby bis zu seinem ersten Geburtstag 17 Einzeldosen verimpft. 17! Zuweilen mehrere Impfstoffe aufs Mal – ein Minenfeld gefährlicher Interaktionen: Wechselwirkungen sind nicht erforscht. Der Feldversuch läuft. Seit drei Jahrzehnten. Seither nehmen die Allergien zu. Zufall? Es gibt plausible Gründe dafür wie dagegen; die Studienlage ist unklar. Bis zum zweiten Geburtstag sollen Kinder 26-mal (!) gegen acht Krankheiten geimpft worden sein. Das kann, sagen viele Kinderärzte, die Gesundheit gefährden und die seelische Reifung verhindern. Rudolf Steiner sprach sogar von «Seelenmord»: «Er (der Mensch) wird (durch die Impfung) konstitutionell materialistisch, er kann sich nicht mehr erheben zum Geistigen.» Das sei das Bedenkliche bei der Impfung. Es sei nicht sinnvoll, Kinder vor allen Krankheiten zu schützen, sagen Immunologen. Denn Infekte sind notwendig, damit sich ein stabiles Abwehrsystem aufbauen kann. Durch akute, entzündliche Erkrankungen wird das Immunsystem des Kindes gestärkt und Allergien oder Autoimmunerkrankungen treten später seltener auf; eventuell sinkt sogar das Krebsrisiko. Und häufig werden deutliche Entwicklungsschübe beobachtet.

Vielleicht sind die Masern ja so eine Art sinnvolle biologische Massnahme von Mutter Natur. Und wir pfuschen da mal wieder rein, in das perfekte Werk Gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. //

GEHYPTE GEFAHR ? |

Die Sterberate des Coronavirus liegt bei nur etwa 2,5 %. Am 17.2. (11 Uhr) waren 71800 Ansteckungen gemeldet. 11 200 Menschen haben sich erholt. Verstorben sind 1775 fast ausnahmslos alte Menschen, davon zwei ausserhalb Chinas.

Die Schreckensmeldungen aus China reissen nicht ab: Bis Mitte Februar hat das Coronavirus im Reich der Mitte bereits über tausend Menschen getötet. Doch was ist schlimmer: das Virus oder die Angst davor?

Text: Peter Andres

A ngst und Schrecken verbreitet das Coronavirus. Jeden Tag bricht eine neue Hiobsbotschaft über uns herein. In China sollen schon weit über tausend Menschen gestorben sein, ganze Landstriche sind unter Quarantäne; zu uns ist das Virus auch schon gekommen, es droht eine neue Pandemie, also eine weltweite Epidemie! Schutz gibt es noch nicht, denn das Virus mutiert schnell und ist aggressiv. Weltweit befürchtet man eine Todeswelle, die jener der mittelalterlichen Pest gleichen könnte. Die Situation ist sehr ernst! So das offizielle Narrativ.

So ein Medienbericht erzeugt natürlich Angst, vielleicht sogar Panik. Denn so wie es aussieht, kann man der Bedrohung kaum entfliehen. Wohin mit der Angst? Beten? Hoffen? Ausharren, bis der lösende Impfstoff zugelassen ist?

A ngst hat sehr negative Auswirkungen, wenn sie zum ständigen Begleiter wird. Sie schliesst das Hirn kurz und schaltet es auf Überlebensmodus. Ältere Hirnteile

(z. B. Stammhirn) geben den Ton an und legen höhere Funktionen (z. B. die vordere Hirnrinde) lahm. Diese Dauerhemmung erzeugt chronischen Stress, der nicht nur ein selbstbestimmtes und glückliches Leben erschwert, sondern krank und depressiv macht.

Werfen wir einen Blick auf vergangene ähnliche Hysterien: Im Jahr 2002 drohte eine Epidemie durch das West-Nil-Virus; im Jahr darauf übernahm das SARSVirus die Rolle des Schreckgespenstes. 2005 bedrohte das Vogelgrippe-Virus die Menschheit. 2009 das SchweinegrippeVirus. 2014 kam Ebola, 2016 Zika. In keinem einzigen dieser Fälle traten die apokalyptischen Vorhersagen der Behörden ein, was nicht etwa daran lag, dass die Menschen sich impfen liessen. Haben wir einfach nur Glück gehabt?

Dass hinter jeder Virusbedrohung auch finanzielle Interessen stehen, dürfte auf der Hand liegen. Virenbedrohungen sind ein lukratives Geschäft. Wer sein Ge-

schäft versteht, kann Epidemien sogar vorhersagen. So haben Bill Gates und Verbündete letztes Jahr zu «Übungszwecken» ein Pandemie-Szenario simuliert.

Auslöser war ausgerechnet ein fiktives Coronavirus . Es wurde mit 33 bis 65 Millionen Toten weltweit gerechnet !

Übrigens: Zusammen mit seiner Frau hat der Multimilliardär die Bill & Melinda Gates Foundation gegründet, die sich weltweit an Impfkampagnen beteiligt –und auch daran verdient.

D ie Sache ist faul. Wie faul, zeigt ein Beispiel, das ich ausgerechnet aus einem «Angst-Buch» mit Erlaubnis des Autors leicht verändert wiedergebe (Rainer Schneider: «Wege aus der Angst»): «Laut WHO erkranken jährlich weltweit etwa eine Milliarde Menschen an Influenza, wovon 500 000 sterben. Damit stirbt jede Minute ein Mensch an der Grippe. Diese Sterberate nennt man Influenza-Grundrauschen und sie ist das zu erwartende (‹normale›) Mass erregerbedingter Erkrankungen. Im April 2009 berichteten 50 DPA-Meldungen über vierzig bestätigte Fälle einer äusserst aggressiven Schweinegrippe, die sich laut Vorhersagen unkontrolliert ausbreiten würde. Schon einen Tag später gab die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC Entwarnung. Die WHO sprach von einer Pandemie und erhöhte die Stufe von 4 auf 5, verzeichnete aber zeitgleich einen Rückgang der Fälle. Obwohl man weiterhin von einer Pandemie sprach, waren in den USA zu diesem Zeitpunkt lediglich 149 bestätigte Schweinegrippe-Fälle registriert, von denen einer tödlich verlief. Postwendend wurden 1,5 Millionen Dollar für die Produktion des berühmt-berüchtigten Impfstoffs Tamiflu® bereitgestellt, dessen Monopol beim Patentinhaber Roche lag. Obwohl immer mehr Tests eingesetzt wurden, sanken die Raten der Erkrankungen weiter. Dessen ungeachtet erhöhte die WHO die Pandemiestufe im Juni 2009 auf 6, verkündete aber gleichwohl, dass die Todesfolgen als sehr gering einzustufen wären. [ ] Während bei einem Influenza-Grundrauschen alleine pro Tag 2,7 Millionen Neuerkrankungen zu erwarten sind, belief sich diese Zahl bei der Schweinegrippe auf 500 pro Tag. Die ‹Pandemie› hingegen hielt nur ganze zwei Monate an, ohne dass dabei die Zahl der Erkrankungen durch die Behandlung mit dem Impfstoff sank, die Gensequenz des Virus sauber isoliert oder dessen Ansteckung eindeutig nachgewiesen worden wäre.»

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass solche Virenmeldungen die Menschen zwar in Angst und Schrecken versetzen, die Viren selbst aber verhältnismässig keine wirklich ernst zu nehmende gesundheitliche Gefahr darstellten. Vielleicht hatte der amerikanische Komiker Bob Hope ja recht, als er sagte: «Virus ist ein lateinisches Wort, welches Ärzte verwenden, wenn sie sagen wollen: ‹Ich weiss es auch nicht›.» Ich möchte nicht zynisch oder herzlos erscheinen. Es werden Bilder von Menschen gezeigt, die aufgrund des Befalls mit dem Coronavirus wie Fliegen tot umfallen. Wenn das so ist, ist es eine Tragödie. Aber wem kann man nach all den beschriebenen Erfahrungen noch trauen? Und wie soll man nach all den Lügen, Übertreibungen und Falschmeldungen Ursache und Wirkung zusammenbringen? Im Sinne der eigenen Psychohygiene nehme ich solche Ungereimtheiten als Anlass zur Gelassenheit.

Denn eines darf man nicht unterschätzen: Informationen können sehr wirkmächtig sein. Sie schaffen Realität, wie sich z. B. an den beeindruckenden medizinischen Befunden zum Placebo- und Noceboeffekt zeigen lässt. Informationen können heilen oder krank machen!

E s gehört zum Naturell des Menschen, anderen mit scheinbar höherem Status und mehr Wissen einen Vertrauensvorschuss zu geben und deren Rat zu befolgen. Noch immer hat zum Beispiel das Fernsehen mit seinen Protagonisten einen grossen Stellenwert bei der Meinungsbildung. Selbst ein bewusster und aufgeklärter Mensch ist vor Manipulationen nicht gefeit. Medien nutzen ganz gezielt das sogenannte «predictive programming» (mehr oder weniger subtile Wiederholungen und versteckte Nachrichten), um uns in eine ganz bestimmte Erwartungshaltung zu bringen. In der Psychologie nennt man das Priming, was die Formung der Informationsverarbeitung durch bestimmte Auslösereize bedeutet. Kurz: Wer ständig Virus hört, denkt irgendwann Virus.

D ie meisten Menschen sorgen sich um ihre Gesundheit, um Frieden und Zukunft. Das macht sie empfänglich für angstauslösende Informationen. Auch bzw. weil Existenzangst rudimentär ist, sollte man genau prüfen, ob man selbst wirklich davon betroffen ist. Oder ob es bloss eingeredete, diffuse Ängste sind, die uns den Schlaf rauben.

Nomen est omen, heisst es ja so schön: Corona ist Lateinisch und heisst Krone oder Kranz. Die heilige Corona, eine Märtyrerin aus dem 2. Jh., ist Patronin der Schatzgräber und des Geldes. Das passt doch! Man muss die Existenz des Coronavirus gar nicht leugnen, um die offiziellen Darstellungen zu enttarnen und die potenziellen versteckten Agenden zu verstehen. Im Jahr 2014 haben Frankreich und China ein biotechnisches Forschungslabor für hochinfektiöse Viren in Wuhan errichtet. Genau dort hat die Epidemie ihren Anfang genommen. Wuhan ist auch die erste Provinz mit flächendeckender 5G-Abdeckung. Alles nur Zufall? Interessant ist auch, dass es Patente für Coronaviren gibt. Die wurden angemeldet, bevor das Virus nun ausbrach. Ein Impfstoff ist in China schon patentiert, bei uns hingegen noch nicht zugelassen. Nur: Impfstoffe erhöhen bestenfalls die Anzahl der Antikörper, was jedoch nicht mit einem Schutz gegen ein Virus gleichgesetzt werden darf. Und wenn wir schon beim Thema sind: Warum werden flüchtigen Viren so viel Bedeutung beigemessen, der erschreckenden Beweislage zu den verheerenden, definitiv pandemischen Effekten von 5 G und Elektrosmog hingegen nicht?

I n Zeiten der Unsicherheit und diffusen Virusangst hilft mir Humor, um die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken. Ich zitiere mit Erlaubnis des Autors oben genannten Angst-Buches erneut einen Passus daraus, der die Thematik wunderbar aufs Korn nimmt:

«Vor einiger Zeit hatte ich zu diesem Thema eine amüsante Foto-Persiflage im Internet gefunden, die das Thema sehr treffend auf den Punkt brachte. Auf dem Boden lag, etwas melodramatisch dargestellt, der dahingeschiedene Frosch Kermit aus der Sesamstrasse. Darunter folgender Titel: Internationaler Schauspieler stirbt an Schweinegrippe und wir wissen alle, wer ihn angesteckt hat.» //

Der Autor

Peter Andres ist CEO von SwissMedtechSolutions AG in Winterthur sowie Gründer der AC Blue Planet GmbH in Konstanz.

Er arbeitet im Bereich Informationsmedizin und schreibt über verschiedene Themen im Gesundheitsbereich.

Mehr Infos unter www.vita-system8.de

Im Vokabular der Spiritualität nimmt der Begriff Erleuchtung einen prominenten Platz ein. Er steht für das Überwinden des Egos und eine Verschmelzung mit dem Göttlichen. Oft sind wir der Erleuchtung näher, als wir denken.

Text: Fabrice Müller Illustrationen: Lina Hodel

Kein Blitz. Kein helles Licht. Keine göttliche Erscheinung. Viele Menschen haben laut Hans-Walter Hoppensack, ehemaliger reformierter Pfarrer in Mollis (GL) und Zen-Lehrer am Lassalle-Haus in Edlibach (ZG), falsche Vorstellungen von der Erleuchtung. «Sie glauben, dass man wie aus dem heiteren Himmel erleuchtet wird und danach allwissend ist.» Doch dem sei nicht so. Vielmehr zeige sich die Erleuchtung als ein längerer Prozess mit diversen Erleuchtungserfahrungen im Leben eines Menschen – ein Prozess, der sich nur bedingt steuern lässt.

Bei Hans-Walter Hoppensack passierte es während einer Zen-Meditation. «Plötzlich erkennt man die Dinge, die uns umgeben und prägen, von einer anderen Seite. Mir wurde bewusst, wie alles zusammengehört, alles eins ist und aus der gleichen Quelle stammt. Das Eine begegnet sich selbst im Andern.» Der 63-jährige Schüler des Jesuiten und Zen-Meisters Niklaus Brantschen vom Lassalle-Haus interessierte sich schon seit Jahren für die mystische Gotteserfahrung. Weil die evangelisch-reformierte Kirche dazu keine Antworten geben konnte, entschied er sich, den Weg des Zen zu gehen und diesen zusammen mit dem christlichen Glauben zu leben.

Seit etwas mehr als 15 Jahren praktiziert Kelsang Chogdrub den buddhistischen Glauben. Seit zehn Jahren wirkt er als buddhistischer Mönch. Zuerst in Holland, wo der heute 38-Jährige aufgewachsen ist. Seit eineinhalb Jahren lebt er in der Schweiz und lehrt am Kadampa Meditationszentrum in Zürich. Im traditionellen orangen Gewand gekleidet, empfängt er uns im Meditationszentrum und führt uns in den grosszügigen Gebetsraum, wo täglich meditiert und gebetet wird; auch Vorträge über den Buddhismus und

die Erleuchtung werden hier gehalten. Auch Kelsang Chogdrub versteht diese als Prozess: als Entwicklung, die man als Mensch Schritt für Schritt geht – wie bei einer Bergwanderung, wo der Gipfel zunächst vielleicht noch unerreichbar weit entfernt scheint, mit jedem Schritt aber näher und näher kommt. «Ist man auf dem Weg zur Erleuchtung», sagt er, «fühlt es sich an wie eine Befreiung von inneren Zwängen, negativen Gedanken und Gefühlen.»

Pilgerfahrt des Ego-Bewusstseins

Es gibt verschiedene Definitionen und Erklärungsmodelle rund um das Phänomen der Erleuchtung. Die einen sehen darin einen Zustand der Seele, die mit der Erleuchtung nicht mehr von anderen Lebewesen wie auch vom Universum und der alles beinhaltenden Leere – dem Nirvana – als getrennt erfahren wird. Häufig wird dabei auch von der Verschmelzung mit der einen Wirklichkeit gesprochen, die keine Abgrenzung geschweige denn Isolierung mehr zulässt. Es ist ein Bewusstsein des All-Eins-Seins. Diese Erkenntnis der Einheit aller Dinge zieht sich wie ein roter Faden durch alle spirituellen und mystischen Lehren der Welt: Ein wesentliches Merkmal der Erleuchtung wird darin gesehen, dass man sich selbst in allen Dingen, und alle Dinge in sich selbst erkennt.

«Erleuchtung» kann auch verstanden werden als die Vervollkommnung des Menschen im Gottesbewusstsein. Somit erfüllt sich die Sehnsucht und Absicht unserer Seele, zu uns selbst heimzukehren. Auf der metaphorischen Ebene kann die Erleuchtung als letzter Schritt auf einer Pilgerfahrt des EgoBewusstseins bezeichnet werden. Sinn ist es, jeden Moment dieser Reise bis zum letzten Augenblick zu erfahren.

« Den Weg der Erleuchtung kennenlernen und meistern heisst, sein wahres Selbst kennenlernen und meistern. Sein wahres Selbst kennenlernen und meistern heisst, sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen heisst, mit dem ganzen Universum eins sein. »

Dogen

Der buddhistische Mönch Kelsang Chogdrub sieht in der Erleuchtung eine Art Befreiung des Menschen von seinem Leiden, das sich in Form von negativen Mustern wie Ignoranz, Egoismus, Verblendung usw. manifestiere. Für Hans-Walter Hoppensack steht «Erleuchtung» für die Erkenntnis, dass auf der Ebene des Wesens «Niemand» da ist, wo wir «Jemanden» vermuten. «Man spricht in der Mystik in diesem Zusammenhang auch vom «Ich-Tod›», ergänzt der Theologe und Zen-Meister.

Der griechische Philosoph Platon beschäftigte sich in seinem sogenannten «siebten Brief» mit dem Begriff Erleuchtung. Erleuchtung entstehe, so Platon, indem man Benennungen, Wahrnehmungen, Erklärungen und Ansichten solange aneinander «reibe», bis Einsicht über das jeweilige Thema aufleuchte. Platon hat diesem Aufleuchten einen «feurigen» Charakter attestiert, bei dem die Seele erhellt werde. Mit dieser Erklärung hat der Schüler Sokrates die religiöse Basis für die Erleuchtung geschaffen.

Den Kopf knacken

Die Hirnforschung spricht bei «Erwachten» von einem Rückfall in eine frühe Stufe kindlicher Naivität. Er-

■ Atem begleiten (mit Zählen der Atemzüge bis 10).

■ Einfach nur still sitzen.

■ Sitzen mit dem Fokus auf der sinnlichen Wahrnehmung von dem, was jetzt ist.

■ Wahrnehmen, was ist, besonders im Moment der Atempause nach dem Ein- resp. Ausatmen.

■ Sitzen mit der Frage: «Wer bin ich in meiner unmittelbaren Erfahrung ?»

■ Sitzen mit der Frage: «Wer bin ich ohne meine Geschichte ?»

Quelle: Lassalle-Haus

● Links www.lassalle-haus.org www.kadampa.ch

● Buchtipps

Anssi

«Vom Ego zur Erleuchtung» Kamphausen 2019, ca. Fr. 24.–

Alberto Villoldo

«Das erleuchtete Gehirn: Mit Schamanismus und Neurowissenschaft das Geheimnis gesunder Zellen entdecken» Goldmann 2011, ca. Fr. 22.–

Ulrich Warnke

«Quantenphilosophie und Interwelt: Der Zugang zur verborgenen Essenz des menschlichen Wesens» Scorpio 2013, ca. Fr. 20.–

wachen gilt als Vorstufe der Erleuchtung. Die grossen indischen Yogis kennen bis zu sieben Stufen, die das Bewusstsein erklimmen kann. Beim Erwachen empfindet sich der oder die Erwachte als reines «Selbst», das zwar in einem physischen Körper lebt, sich jedoch nicht mehr mit diesem identifiziert; ebenso wenig mit dem Verstand oder den Gefühlen, ja nicht einmal mehr mit seinem Namen. In der Psychiatrie nennt man dieses Phänomen Cotard-Syndrom – eine psychische Erkrankung mit schizophrenen Wahnvorstellungen und affektiven Psychosen.

Der deutsch-kanadische Erwachte Eckhart Tolle beschreibt das wache Selbst als einen «Zustand innerer Weite». Diese Weite könne entstehen, wenn Emotionen und Gedankenmaschine still werden. Dann bestehe die Chance für das Selbst, als reines Bewusstsein zu erwachen. Man sei dann ganz in der Wahrnehmung, unabhängig von Gedanken und Emotionen. Dafür mit überwältigenden Gefühlen von Liebe, Freiheit und Entspannung. «Das Ich wird als Konstrukt erkannt», erklärt Hans-Walter Hoppensack. «An und für sich gibt es nur das Eine, Unendliche, Göttliche. Und man nimmt sich selber nicht mehr so wichtig.» Der Zen-Meister gibt jedoch zu bedenken, dass sich der Charakter eines Menschen trotz Erleuchtungserfahrung nicht unbedingt verändert.

Meditation

Viele Wege führen zur Erleuchtung. Diesen Eindruck hat man jedenfalls angesichts der unzähligen Ratgeber und Berichte zum Thema. Doch nach der Lektüre steht man oft mit mehr offenen Fragen als Antworten da. Auch mit Schweinebraten und Bier, ja mit einem gänzlich unspirituellen Lebenswandel bestehe durchaus die Möglichkeit, erleuchtet zu werden, meint zum Beispiel Tanja Braid in ihrem Blog «Was ist Erleuchtung».

Bekannt sind indes andere Geschichten. Die Bibel etwa berichtet von 40 Tagen, die Jesus in der Wüste verbrachte. Buddha lebte sechs Jahre lang in Askese; und dann wandte er sich der Meditation zu. Der Rückzug in die Einsamkeit, die Meditation und Stille und mitunter auch die Askese – sie gelten als Königsweg zur Erleuchtung. Das kommt nicht von ungefähr: In der Stille begegnet die Seele sich selbst; losgelöst von Gedanken und Einflüssen, die von aussen auf den Menschen einwirken. «Der Erleuchtung ist es egal, wie man sie erlangt», lautet ein Buchtitel. Hans-Walter Hoppensack stimmt dem grundsätzlich zwar zu. «Doch der Weg über die Spiritualität und die Meditation scheint mir ein zuverlässiger Weg zu sein.»

Auch für Kelsang Chogdrub ist die Meditation ein zentraler Akt, um seinen Geist zu schulen. «In der Meditation wird unser Geist mit den Tugenden vertraut, die uns der Erleuchtung näherbringen.» Erleuchtung gehe einher mit der Erlangung des inneren Friedens, betont er. Und dieser wiederum könne nur erreicht werden, wenn der Mensch bereit und motiviert sei, diesen Weg auf sich zu nehmen. «Oft suchen

wir die Quellen des Glücks im Aussen. Im Buddhismus sind wir überzeugt, dass wir diese Qualitäten nur in uns selbst finden», sagt der Mönch. Wichtig sei auch, nicht mit falschen Erwartungen in den spirituellen Prozess einzusteigen. Manche Menschen reagierten ungeduldig und enttäuscht, wenn sich eine Erleuchtungserfahrung nicht früh genug bemerkbar mache. Es brauche aber Geduld und Ausdauer.

Näher, als wir denken

«Mit jedem Schritt, den wir auf diesem Weg gehen, kommen wir dem Ziel näher. Doch wir müssen manchmal auch Rückschläge in Kauf nehmen», gibt Kelsang Chogdrub zu bedenken. Manche glaubten, eine Erleuchtungserfahrung sei für sie unerreichbar. «Dabei ist die Erleuchtung meist gar nicht so weit von uns entfernt, wie wir glauben. Durch das konstante Dranbleiben werden wir bei jedem Schritt aufs Neue erleuchtet. Zudem stellen wir fest, wie durch unsere Geduld und das Mitgefühl zu anderen Menschen die negativen Aspekte wie etwa Wut oder Eifersucht aus unserem Geist verschwinden.»

Alles nur ausgedacht? Matthias Pöhm, Rhetorikund Kommunikationstrainer sowie Autor des Buches «Erleuchtet aber keine Ahnung» äussert sich kritisch – manchmal auch ziemlich populistisch und reisserisch – über Menschen, die sich öffentlich als erleuchtet bezeichnen und eine Anhängerschaft um sich bilden. «Erleuchtete haben dieses eine Erlebnis gehabt, da sind sie echt, aber wenn man deren gepredigte Lehren auf die Waagschale der Substanz legt, dann erkennt man Glaube und nicht Wissen.» Erleuchtung allein führe nicht zur Brillanz, betont Pöhm. Oft würden von selbst ernannten Erleuchteten «Unfug» gelehrt, unanwendbare oder nebulöse Anweisungen verbreitet und Übungen gemacht, die nur Scheinerfolg bringen. Hinzu komme, dass bei den Anhängern von Erleuchteten, die sich prominent in der Öffentlichkeit zeigen, eine Überhöhung stattfinde. «Sie glauben, dass der Guru ein Sprachrohr Gottes ist. Diese Unfehlbarkeitsprojektion der Sucher fühlt sich für den Erleuchteten sagenhaft gut an.» Was sein Ego stärke – nicht gerade ein Zeichen der Erleuchtung. Ausserdem gebe es viele Menschen, die zwar in einem Moment Erleuchtung erleben, dann aber wieder in ihr altes, spaltendes Bewusstsein des Fremdwahrnehmungs-Ichs zurückfallen. «Problematisch wird es, wenn Erleuchtete das Lehren begonnen haben und mittendrin ihren Erleuchtungszustand verlieren. Die meisten halten ihre Schüler darüber im Unklaren und spielen weiter den Erleuchteten», schreibt Pöhm.

Hans-Walter Hoppensack kennt das: «Eine Erleuchtung birgt die Gefahr, grössenwahnsinnig zu werden und abzuheben. Dann wird es zu einer Ego-Geschichte, die nichts mehr mit dem Wesen der Erleuchtung zu tun hat», sagt er. «Echte Erleuchtete umgeben sich nicht mit einer Aura eines Gurus. Vielmehr zeichnen sie sich durch eine gewisse Bescheidenheit aus.» //

Im Christentum geht man laut den Schriften des numidischen Kirchenlehrers Augustinus von Hippo (354–430 n. Chr.) davon aus, dass der Mensch nur Wissen erlangen kann, weil Gott ihn erleuchtet. Ohne das Licht Gottes könne der Mensch nichts erkennen. In den katholischen Ostkirchen ist die individuelle Erleuchtung unter den orthodoxen Mönchen ein wichtiges Ziel. Im Neuen Testament werden dem Menschen mit der Erleuchtung Wahrheit, Erkenntnis und Wissen über Zukünftiges durch den Heiligen Geist eingehaucht. Zudem erinnere dieser den «erleuchteten» Menschen an alles, was Jesus gesagt und gelehrt habe. Der Zustand der Erleuchtung wird als Zustand des EinsSeins mit Gott verstanden. Die Taufe mit dem Wasser als geistige Geburt soll eine erstmalige kleine Erkenntnis des wahren Selbst symbolisieren.

■ Buddhismus

Im Buddhismus wird Erleuchtung als das innere Licht der Weisheit, das dauerhaft frei von allen fehlerhaften Erscheinungen ist. Das Licht hat die Aufgabe und Funktion, jedem einzelnen Lebewesen jeden Tag geistigen Frieden zu schenken. Erleuchtung wird erlangt, indem man alle groben wie subtilen Verblendungen (negative Geisteszustände wie Wut, Eifersucht, Unwissenheit) im eigenen Geist ausmerzt. Im Mahayana Buddhismus wird die Erleuchtung zur Befreiung aller Lebewesen angestrebt, im Hinayana Buddhismus für die eigene Befreiung.

■ Hinduismus

Im hinduistischen «Jnana Yoga» steht der Begriff «Jnana» für höheres Wissen. Dieses beinhaltet die endgültige Erkenntnis der Einheit zwischen Atman, der individuellen Seele, und Brahman, dem absoluten Bewusstsein, auch Weltseele genannt. Ziel ist die Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Im «Raja Yoga» wird die höchste Stufe «Samadhi» genannt: die völlige Ruhe des Geistes.

■ Islam

Als Vertreter der mystischen Strömung des Islams verfolgen die «Sufis» das oberste Ziel, Gott so nahe wie möglich zu kommen und dabei die eigenen Wünsche hinter sich zu lassen. Die Liebe sei es, die den Sufi zu Gott führt. Der Suchende strebt danach, bereits in diesem Leben die Wahrheit zu erfahren und nicht erst auf das Jenseits zu warten. Die Sufis versuchen, die Triebe der niederen Seele bzw. des tyrannischen Egos so zu bekämpfen, dass sie in positive Eigenschaften umgeformt werden. Auf diese Weise kann man einzelne Stationen durchlaufen; die höchste Stufe ist jene der «reinen Seele».

Quelle: www.deacademic.com

Heilfasten ist gesund und dient der spirituellen Entwicklung. Doch was passiert beim Fasten? Und was muss man beachten, damit der Essensverzicht nicht gefährlich wird? Denn dies sei einem bewusst: Ganz ohne ist Fasten nicht.

Text: Marion Kaden

ist ein uraltes Verfahren nicht nur zur spirituellen Entwicklung, sondern vor allem auch zur Gesundheitspflege. Forschungen der letzten zwanzig Jahre zeigen, warum Fasten funktioniert, was dabei passiert und wie die «richtige» Art des gesundheitspflegenden Fastens aussehen sollte. Am beeindruckendsten ist wohl die Einsicht, dass der «zeitlich begrenzte, freiwillige Nahrungsverzicht» der wohl wichtigste «Jungbrunnen» ist, der das Leben auf gesunde und natürliche Weise verlängern hilft. Menschen und viele Tiere können ohne Schaden kürzer oder länger ohne Nahrung auskommen, also fasten. Diese vererbte, natürliche Fähigkeit hat sich während der Evolution als Anpassung an Nahrungsmangel-Phasen entwickelt. Das «Fasten-Programm» wird aktiviert, wenn der Nachschub von Energie und Nährstoffen (Ausnahme Wasser) deutlich verringert ist. Diese Stoffwechsel-Umschaltung auf «Sparflamme» erfolgt ohne jede Gefahr für Leib, Leben oder Gesundheit. Im Gegenteil: Sind wir im Fastenmodus,

steigern sich viele unserer Fähigkeiten: Wir werden wacher, aufmerksamer, empfindsamer, leistungsoder ausdauerfähiger. Der biologische Sinn ist offensichtlich: Um Nahrungsmangel zu besiegen, müssen wir besser funktionieren als sonst. Andernfalls droht der Tod durch Verhungern.

Das Fett schmilzt Wie lange gesunde Erwachsene fasten, ist sehr unterschiedlich. Beim alleinigen heimischen Fasten dauert dieses etwa zwischen einem und sieben Tagen; bei ge übten Fastern länger. Beim Fasten unter ärztlicher Begleitung in einer Kureinrichtung kann es 7, 14, ja sogar bis zu 21 Tage dauern. Es gibt gut belegte Fallgeschichten, bei denen Menschen 40 Tage und länger gefastet und dies gesund überstanden haben. Aber Achtung: Solch extrem lange Fastenzeiten können gefährlich sein! Und: Menschen mit akuten und chronischen Erkrankungen sollten grundsätzlich nur ärztlich begleitet fasten!

Eine moderne, bedenkenlose Form des Fasten ist das Kurzzeitfasten, auch als Intervallfasten bekannt. Dabei wird ein- bis zweimal pro Woche für jeweils einen Tag gefastet –dies aber über Wochen und Monate, ja Jahre hinweg. Doch was passiert da mit uns, beim Fasten?

Normalerweise gewinnt unser Stoffwechsel seine lebensnotwendige Energie primär aus Glukose («Zucker», Kohlenhydrate). Beim Fasten versiegt diese Energiequelle und der Körper nutzt zunehmend die im Fettgewebe gespeicherte Energie. Dieser alternative Stoffwechselzustand wird «Ketose» genannt. Die Ketose beginnt beim gesunden Erwachsenen unter idealen Bedingungen etwa 16 Stunden nach Fastenbeginn. Ideal bedeutet, dass der Darm leer ist und keine Kohlenhydrate mehr liefern kann.

«Ich kann keinen einzigen Tag ohne Essen leben, mich quält sonst ein schrecklicher Hunger!» ist ein häufiger Einwand gegen das Fasten. Das, was da quält, ist jedoch kein Hunger. Den kennen wir in der westlichen Welt fast überhaupt nicht mehr. Was da quält, ist Appetit gepaart mit tiefsitzenden Essens-Gewohnheiten und Angst vor dem Unbekannten – nämlich der Freiheit, die uns das Fasten schenkt. Der Antirauchen-Papst Allen Carr sagte: «Die Sklaverei gegen diese Freiheit einzutauschen, ist ein so freudiges Gefühl, wie wenn Sie eine Welt voll schwarzer Schatten hinter sich lassen und in die Sonne hinaustreten.»

❞

Ziel des Heilfastens ist die körperliche, geistige und seelische Umstimmung des Menschen.

Beim Heilfasten wird dieser Zustand durch intensive Darmentleerung erreicht. Die Fastenlehrer der Neuzeit (u. a. Dr. Guillaume Guelpa und Dr. Otto Buchinger) haben dafür vor allem das Abführmittel Glaubersalz (Natriumsulfat, Karlsbader Salz) verwendet. Nach dem Trinken von ein bis zwei Litern einer wässrigen Glaubersalzlösung kommt es nach wenigen Stunden zu einer stark abführenden Wirkung, manchmal auch schneller. Dies wird beim Fasten in Kureinrichtungen oft noch durch Darmeinläufe, Bauchmassagen oder das Trinken kleiner Mengen Glaubersalzlösung während der Fastenkur ergänzt.

Abführen ist nicht zwingend nötig

Die alten Fastenärzte glaubten, dass die intensive Darmreinigung («Entschlackung») Ursache der Umschaltung auf Ketose sei. Das ist jedoch nicht richtig. Das kräftige Abführen beim Heilfasten ist nur dann wichtig, wenn zusätzlich zum Fasten auch Entgiftung oder Entschlackung des Organismus angestrebt wird. Die Umschaltung auf Ketose tritt ansonsten bereits nach eintä gigem Fasten auf, ganz ohne jedes künstliche Abführen. Das ist doch beruhigend. Denn diese moderne Einsicht bedeutet: Mit dem wohl wichtigsten bekannten Präventions- und Therapieverfahren überhaupt ist auch eine einfache und wirksam Selbstbehandlung zu Hause möglich.

Das stationäre Heilfasten hat aber selbstverständlich seine Berechtigung. Es gibt viele gute medizinische gesundheitliche Gründe, zur Kur zu gehen, alleine schon wegen all der anderen gesund-

heitsfördernden Massnahmen, die es dort gibt: das geistig-seelische Rahmenprogramm, der Gesundheitspflege-Kurs oder einfach wegen der Natur oder der sozialen Kontakte mit gesundheitsinteressierten Gleichgesinnten.

Doch auch das Fasten in heimischer Umgebung hat seine Vorteile: Es ist einfach umzusetzen und extrem kostengünstig; und es motiviert, gesunde Änderungen des Lebensstils umzusetzen (Ernährung, Schlafgewohnheiten, Sport usw.).

Das Heilfasten ist ein höchst persönliches Ereignis. Denn jeder Mensch erlebt diese Zeit anders. Mitunter zeigen sich seelisch-geistige «Krisen», die je nach Anlage, Leiden und Schicksal zum Teil hohe Ansprüche an den Betreffenden stellen und besonders angesprochen werden wollen. Entsprechend sollte jedes Heilfasten individuell gestaltet und den jeweiligen geistig-seelisch-körperlichen Bedürfnissen angepasst werden. Anfänger, die sich «Tage ohne Essen» fast nicht vorstellen können, dürfen erste Erfahrungen mit einem oder ein paar wenigen Tagen machen. Dabei stellen viele erstaunt fest, wie leicht und befreiend «Nicht-Essen» sein kann. Langjährig erfahrenen Fastern gelingt es sogar, Heilfasten in den Berufsalltag einzubinden. Doch ist dies eine besondere Herausforderung, die sehr genau überlegt und nur Erfahrenen überlassen werden sollte. Da ist das Intervall-Fasten, zwar auch eine Herausforderung, doch bedeutend einfacher umzusetzen. Für die meisten Menschen ist für das Heilfasten eine Auszeit unbedingt empfehlenswert. Denn ob nun kurz- oder langzeitig angelegt: Die Methode darf keinesfalls unterschätzt werden.

Heilfasten kann alleine, in Gruppen oder in Kureinrichtungen durchgeführt werden. Manche Menschen ziehen das alleinige Heilfasten vor und nutzen häusliche, bekannte Ressourcen, um so am besten den eigenen Bedürfnissen und Rhythmen nachzugehen. Bei Unsicherheiten bieten erfahrene Fastenberater oder Therapeuten tolle Angebote an. Gemeinsame Treffen in Fastengruppen etwa werden ergänzt durch tägliche Wanderungen. Die Bewegung in der Natur hilft dem gesamten Organismus, wieder ins Lot zu kommen. Zudem wird die Natur beim Fasten bewusster und intensiver erlebt, was seelisch-geistige Impulse setzen

kann. Gleiches gilt für Musik. Im Gruppengespräch wiederum können eigene eingefahrene Verhaltens-, Essoder sonstige Gewohnheiten in den Fokus gelangen und überdacht werden – nicht zuletzt der Umgang mit (digitalen) Medien. Denn: Heilfasten kann nur dann seine tief greifende Wirkung entfalten, ähnlich wie bei religiös bedingtem Fasten, wenn die bisherige Lebensweise unterbrochen wird.

❞

Getrunken wird nur Wasser. Schon hierdurch verändern sich nach 24 Stunden Gewicht, Blutdruck, Atmung und Puls

Ziel des Heilfastens ist die körperliche, geistige und seelische Umstimmung. Die Zeitdauer wird ganz nach innerlichen Bedürfnissen und Wünschen festgelegt, auch nach ärztlicher Beratung. Wichtig ist jedoch immer der eindeutige Entschluss dazu – egal ob drei oder 30 Tage gefastet wird. Hinzu kommen idealerweise zwei einleitende Obsttage und das ungemein wichtige Fastenbrechen danach. Während der Obsttage dürfen beliebige Mengen Obst gegessen werden. Getrunken wird nur Wasser. Schon hierdurch verändern sich nach 24 Stunden Gewicht, Blutdruck, Atmung und Puls. Am dritten Tag werden bei einer Heilfasten-Kur meist Abführmittel empfohlen. Drastisch wirkende Abführmittel können allerdings zu Bauchgrimmen führen. Den aufgeregten Darm kann dann Pfefferminztee beruhigen, sowie Wärme und Ruhe. Bei länger anhaltendem Heilfasten stellt sich häufig Verstopfung ein. Tägliche, warme Einläufe (alles nur Übungssache!) bieten Abhilfe und regen zudem die Stoffwechseltätigkeiten weiter an. Auch ein Glas Glaubersalzlösung tagsüber getrunken hilft gegen drohende Verstopfung, ebenso Bauchmassagen. Im Laufe von Entgiftung und Entschlackung kommt es zu vermehrtem Schwitzen und starkem Körperoder Mundgeruch. Tägliche Duschen und intensivierte Zahn- und Zungenpflege wirken dagegen.

Der Geist ist auf einmal hellwach Welch heilsame und kraftvolle Veränderungen das Fasten nicht nur körperlich auslöst, zeigt sich auch an der häufigen Schlaflosigkeit (während des Fastens niemals Schlaftabletten nehmen!), die von erfahrenen Fastern aber positiv gewertet wird: Der Geist ist hellwach, schöpferische Ideen sprudeln; ebenso ist die Seelentätigkeit stark erregt. Alter Ärger, Groll, aussergewöhnliche Lebensfreude können ins Bewusstsein rücken: Meist sind es Themen, die schon lange einmal «bearbeitet» werden wollten und quasi «schichtweise» abgetragen werden. Für die Betrachtung, die Würdigung all dieser Gefühle und Gedanken braucht es Zeit, Geduld und liebevolle Selbstannahme.

Es gibt viele Fasten-Hilfsmittel aus der Naturheilkunde: Licht (Sonnenbäder) zum Beispiel, reichlich Bewegung an der frischen Luft möglichst im Grünen,

ausreichender (Naturzeit-)Schlaf, bewusste, bauchbetonte Atmung. Die Haut als Teil des ausscheidenden Stoffwechsels kann sich während einer kräftigen Entgiftung verändern. Liebevolle, leichte Bürstenmassagen, warme Bäder, wechselwarme Duschen (wer es mag und verträgt), kräftiges Frottieren mit anschliessenden Einreibungen mit duftenden Heilpflanzen-Ölen (keine synthetischen Duftstoffe nehmen) sind die Mittel der Wahl. Das Fastenbrechen ist für viele Menschen der oft schwierigste Teil des Heilfastens. Am ersten Tag wird zum Beispiel nur ein Apfel gegessen. Langsam und pedantisch durchgekaut. Alle Geschmacksnerven sind aktiviert – und wollen mehr. Etwas Disziplin ist da schon nötig, um nun nicht all das tagelang Vermisste haltlos in sich hineinzustopfen. Ein Teller Kartoffelsuppe mit Kräutern bewusst genossen zeigt, welche Geschmacksvielfalt sich in so einem einfachen Gericht vereinigen kann. Auch beim Fastenbrechen können sich Bauchkneifen, verstärkte Darmwinde oder gelegentliche Unpässlichkeiten einstellen: Die Darmflora stellt sich so auf ein neues, gesünderes Gleichgewicht ein. //

●

Raphael Schenker «Richtig fasten, gesund essen», AT Verlag 2013, ca. Fr. 24.–

Lydia Reutter «Heilfasten nach Hildegard von Bingen», AT Verlag 2006, ca. Fr. 27.–

Spinat ist gesund. Das wissen wir schon lange. Aber erst in den letzten Jahren hat er sich zum vielseitigen KüchenLiebling gemausert.

Text: Vera Sohmer

Vorbei sind die Zeiten, in denen Spinat hauptsächlich aufgetaut und zerhackt auf den Teller kam – als graugrüner, mit Streuwürze versetzter Brei. Heute darf das Blattgemüse zeigen, was es alles kann. Ist es zart, wie jetzt im Frühling, mundet es roh in den verschiedensten Salat-Variationen und in grünen Säften. Spinat macht sich zudem gut auf Wähen, Pizzen und Fladenbroten, besonders wenn er sich in Gesellschaft mit Feta oder Ziegenkäse befindet.

Im Vegi-Restaurant Tibits geht Spinat sogar interkontinentale Verbindungen ein. Beliebt ist er hier zu Dal, dem indischen Gericht aus Hülsenfrüchten. Und neu kommt er als japanische Beilage Gomaae aufs Büffet – blanchiert und mit Sesam garniert. «Diese Geschmackskombination ist einfach und doch überraschend», sagt Tibits-Mitarbeiterin Claire Honegger.

Mit Wurzel oder gefroren?

Reichlich Gelegenheit also, schlechte Erinnerungen zu tilgen und etwas Neues auszuprobieren. Wurzelspinat zum Beispiel. Hier werden die Blätter nicht, wie sonst üblich, einzeln abgeschnitten. Geerntet wird die ganze Pflanze samt Wurzelhals. So bleibt das Gemüse länger haltbar – im Kühlschrank in ein feuchtes Tuch eingeschlagen bis zu zwei Wochen. «Wurzelspinat ist kräftiger im Biss als Blattspinat», sagt Valérie Sauter von der Juckerfarm. Auf deren Feldern in Rafz ZH gedeiht er auf rund 30 Aren. Eine Alternative für all jene, denen frischer Blattspinat zu schnell verdirbt, die sich mit tiefgekühlter Ware aber

nicht recht anfreunden können. Wer sich dennoch für Letzteres entscheidet, wählt am besten ein Produkt ohne Rahm und Zusatzstoffe. Tiefgefrorener Spinat, heisst es, kann manchmal sogar die bessere Wahl sein. Zumindest dann, wenn frischer Spinat schlecht gelagert wurde. Denn dann gehen die wertvollen Inhaltsstoffe schnell verloren.

Als heimisches Superfood wird Spinat heute gerne vermarktet. Tatsächlich ist seine Liste an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen beachtlich, auch wenn der Eisengehalt nicht so hoch ist wie lange Zeit behauptet wurde. Das Blattgemüse ist aber unter anderem reich an Betacarotin, Kalium, Calcium, den Vitaminen A und C sowie Folat.

Der Eisenirrtum hat sich inzwischen herumgesprochen. Hartnäckig hingegen hält sich die Behauptung, Spinat dürfe wegen sich bildender giftiger Stoffe nicht aufgewärmt werden. Falsch, sagen Ernährungsfachleute. Lagert man Spinat nach dem Kochen oder Blanchieren sofort kühl, ist das Aufwärmen unbedenklich. Abgesehen davon schmeckt frisch zubereiteter Spinat aber einfach besser.

Sehr schmackhaft sind übrigens auch Wildkräuter, die besonders nährstoffreich sind und sich als Spinat-Alternativen verwenden lassen. Wer jetzt durch die Natur streift, findet unter anderem Bärlauch, Brennnessel und Giersch. Wichtig dabei: Sich vergewissern, dass man die richtigen Kräuter sammelt und sie vor der Zubereitung waschen.

KRÄFTIG | Beim sogenannten Wurzelspinat wird die ganze Pflanze samt Wurzelhals geerntet. So behalten die Blätter einen kräftigeren Biss. Und Popeye hatte übrigens schon recht: Spinat verleiht Kraft, denn er enthält das Hormon Ecdysteron, das den Muskelaufbau fördert.

Kinder und Spinat: Ein bisschen mogeln ist erlaubt

Alles «wäh»: Kindern grünes Gemüse wie Spinat vorzusetzen, bleibt oft ein erfolgloser Versuch. Aber Eltern sollten nicht verzweifeln – zwischen zwei und fünf Jahren haben fast alle Kinder eine Neophobie: Sie lehnen neue Ess waren grundsätzlich ab. Dies nicht etwa aus Trotz, sondern weil sich ein Schutzmechanismus aus Urzeiten meldet. Früher musste der Nachwuchs in freier Natur rasch lernen, giftige von ungiftigen Lebensmitteln zu unterscheiden. Bitter, und das ist viel Grünzeugs, signalisiert Gefahr; süss Schmeckendes hingegen ist praktisch immer geniessbar. Die Liebe für Süsses ist zudem angeboren: bereits Fruchtwasser und Muttermilch haben einen süsslichen Geschmack. Mit Kohlenhydraten wähnen sich die Kleinen ebenfalls auf der sicheren Seite. Kein Wunder, benötigt es für Pizzateig und Pommes kaum elterliche Überzeugungskraft. Für «Grünzeug» hingegen schon. Und gerade auf Spinat mit seinen Bitterstoffen reagieren viele Kinder mit Abneigung. Was also tun?

Verschmähtes immer wieder anbieten – in kurzen Abständen, kleinen Portionen und auf spielerische Art –, ist da eine gute Strategie. Kinder, sagen Ernährungsexperten, müssen ein Lebensmittel bis zu 15 Mal probieren, ehe sie sich an den neuen Geschmack gewöhnt haben. Dabei ist mogeln erlaubt: Eltern können den Spinat im Strudelteig verstecken, ihn pürieren und – pflanzlichen – Rahm beigeben, das macht ihn milder im Geschmack. Er lassen sich auch Fruchtstückchen beimischen – Spinatblätter fallen, ausser farblich, in einem Smoothie mit Bananen und Äpfeln nicht weiter auf.

Wichtig dabei: Ausdauernd bleiben und das Kind zu nichts zwingen. Und: Mit gutem Beispiel vorangehen. Greifen auch Mama und Papa zum Spinat, sind die Chancen grösser, dass es ihnen die Kinder gleichtun.

« Kinder müssen ein Lebensmittel bis zu

15 Mal probieren, bis sie den neuen Geschmack kennen. »

Der clevere Konsumtipp

Ei, Ei, Ei – wie steht es um dein CO 2?

Eierfärben und «Eiertütschen» sind zweifelsohne beliebte Traditionen. Und so steigt um Ostern der Schweizer Eierkonsum um rund 20 Prozent. Viele färben die Eier schon ein, zwei Wochen vor Ostern, dieses Jahr also gegen Ende März. Doch schauen wir zuerst einmal genauer hin.

Vielen Menschen ist das Tierwohl wichtig. Daher wurde 1992 die Käfighaltung in der Schweiz verboten. Dennoch braucht so ein Ei ganz schön viel Ressourcen. Mitgezählt werden dabei das Import-Futter der Hennen, das nicht direkt von uns Menschen verzehrt, sondern erst vom Huhn verstoffwechselt wird. Dieser Umweg kostet wertvolle Kalorien. Hingegen kommt Getreide, das direkt gegessen wird, vollständig der menschlichen Ernährung zugute. Mitgezählt wird auch die Vergasung männlicher Küken – drei Millionen müssen in der Schweiz pro Jahr sterben! Auch die Stallpflege sowie die Mistverarbeitung mit dem anfallenden Ammoniak werden miteingerechnet.

So kommt schliesslich ein einziges Ei (60 g) auf satte 160 g CO2 ! Gleich viel CO2 verursacht knapp ein halbes Kilogramm (490 g) Müesli mit Haferflocken, Äpfeln, Hafermilch, Leinsamen und Baumnüssen. So ein Müesli ist ungemein gesund und viel nahrhafter als ein Ei. Einfärben können Sie das Müesli auch in allen Farben. Nur «tütschen», das geht halt nicht damit.

Weitere Informationen unter www.clever-konsumieren.ch

GRÜNES URDINKELKERNOTTO

für 4 Personen

1 Zwiebel, fein gehackt

2 Knoblauchzehen, gepresst

Butter zum Dämpfen

250 g UrDinkel-Kernotto

1 dl Weisswein oder Gemüsebouillon

ca. 7 dl Gemüsebouillon

100 g zarter Blattspinat

1 Handvoll gemischte Kräuter, z.B. Thymian, Kerbel und Giersch

1 dl Rahm

Salz, Pfeffer

100 g Crème fraîche und Kräuter zum Garnieren

Zubereitung

1 Zwiebel und Knoblauch in der Butter andämpfen. Kernotto kurz mitdünsten. Mit Wein und/oder Bouillon ablöschen, dann einkochen. Bouillon dazu giessen, unter gelegentlichem Rühren bei kleiner Hitze 25–30 Minuten kochen, dann nachquellen lassen

2 Spinat, Kräuter und Rahm im Mixer fein pürieren, unter das Kernotto mischen, heiss werden lassen und in vorgewärmte Schalen geben, Crème fraîche darauf geben, garnieren und sofort servieren

Tipp

Nach Belieben mit gedämpften Spinat- oder Wildkräuterblättchen ergänzen. Zusätzlich in Dampf erhitzte geräucherte Forellenstücke darauf servieren. Nach Belieben mit geriebenem Käse verfeinern

Die Meinung, dass Spinat viel Eisen enthalte, beruht auf einem Messfehler aus dem 19. Jahrhundert. Spinat ist aber trotzdem gesund. Und er schmeckt. Ihnen nicht?

Dann versuchen Sie es doch mal mit diesen Varianten: