Ehrenpreis

Allheilmittel am Wegesrand

Sommergarten

Über den Zaun hinaus denken

Teigwaren

Glutenfreie

Pasta-Alternativen

Stadtgeiss

Biodiversität in unseren Städten

Schwämme

Heilsam bei Herpes und Tumoren

Ehrenpreis

Allheilmittel am Wegesrand

Sommergarten

Über den Zaun hinaus denken

Teigwaren

Glutenfreie

Pasta-Alternativen

Stadtgeiss

Biodiversität in unseren Städten

Schwämme

Heilsam bei Herpes und Tumoren

Mit Zen Lebenskrisen besser meistern

Weil es natürlich ist, der Umwelt und ihren Ressourcen Sorge zu tragen. Hier und überall auf der Welt.

Weil es richtig ist, respektvoll und achtsam mit der Natur und ihren Produkten umzugehen und nachhaltig zu handeln.

Weil es gut ist, sich selbst etwas Gutes zu tun und das Beste der Natur mit gutem Gewissen zu geniessen.

Liebe Leserin, lieber Leser

Wie geht es Ihnen nach diesen ausserordentlichen Monaten? Welche Spuren hat der Lockdown bei Ihnen hinterlassen?

In meinem Bekanntenkreis gehen die Meinungen darüber weit auseinander. Erleichterung ist bei den einen zu spüren, dass alles bald wieder «normal» ist, Bedauern bei anderen, dass bald alles wieder «normal» ist.

«Und der Mensch heisst Mensch, weil er vergisst, weil er ver drängt», singt Herbert Grönemeyer. Nun, ich hoffe sehr, dass wir nach dieser Erfahrung mit Corona nicht alles wieder vergessen und verdrängen. Insbesondere nicht, dass uns Menschen neben der Bewältigung der Pandemie noch andere grosse Aufgaben bevorstehen, die ebenfalls gelöst werden müssen – und die drängender sind als die Frage, ob wir mög lichst bald wieder am Strand liegen dürfen.

Mit dem verabschiedeten CO2-Gesetz hat unser Parlament ein Zeichen gesetzt und die Klimadebatte wieder in den Fokus gerückt. Das ist ein kleiner Schritt in eine umweltfreundli chere Zukunft, allerdings formiert sich – wir leben schliess lich in einer Demokratie – bereits auch Widerstand dagegen, dass Fliegen und Autofahren in Zukunft teurer werden sollen. Ich bin gespannt, ob sich die Klimajugend nochmals formiert und weiterhin für ihre Forderungen einsteht. Meine Unter stützung hat sie, auch wenn das bedeuten mag, dass ich des wegen meine von unbegrenzter Mobilität und ebensolchem Konsum geprägte Komfortzone verlassen muss. Denn wer vergisst und verdrängt, den holt die Wirklichkeit früher oder später wieder ein.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer voller schönen Begegnungen mit Menschen, die Sie lieben.

Herzlich, Ihr

gesund werden

34 Wolfs Heilpflanze

Der Echte Ehrenpreis galt einst als «Heil aller Schäden».

38 Musik statt Pillen

10 Zen im Alltag

Zen ist populär, auch bei uns. «natürlich» erklärt, welche Lehre dahinter steht und wer von der Praxis profitiert.

14 Vitamin B12

Ein Mangel des «Nervenvitamins» kann gravierende Folgen haben. Wie man dem vorbeugt.

18 Klostermedizin

Das Heilwissen der Nonnen und Mönche in der Moderne.

22 Glutenfreie Teigwaren

Noch kein Genuss.

28 Sabine über . . . Chili & Co.

30 Leserberatung

Von Würmern im Darm und Sonnencremes auf der Haut.

Wie Töne und Frequenzen unser Leben bereichern und Körper, Geist und Seele heilen.

42 Befreit atmen

Viele Menschen atmen nur oberflächlich. Das kann zu vielerlei Problemen führen.

44 Apotheke der Meere

Naturschwämme bergen ein riesiges medizinisches Potenzial in sich – und damit die Gefahr der Ausbeutung.

draussen sein

54 Lebenswerte Städte

Warum es sich für Gärtner lohnt, über den eigenen Gartenzaun hinaus zu blicken. gesund sein

Je bunter und artenreicher eine Stadt, umso lebenswerter. Stimmt die These? Ein Augenschein in Zürich.

58 Vetter

gewusst

Wer an Osteoporose leidet, sollte sich erst recht bewegen. Besonders geeignet sind Sportarten, die die Muskeln kräftigen, aber ein kleines Risiko für Stürze haben, Wandern etwa, Pilates oder Tanzen. Betroffene sollten die Sportart wählen, die ihnen am meisten Freude bereitet. Zusätzlich sollten sie möglichst täglich Übungen machen, die Gleichgewicht und Kraft trainieren. Vieles lässt sich in den Alltag einbauen – z. B. kann man auf einem Bein stehend Zähne putzen. Das schult die Koordination, verleiht Sicherheit und stärkt Muskeln und Knochen. krea

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind im vergangenen Jahr durch gewollte Schwangerschaftsabbrüche 42 Millionen Ungeborene getötet worden – das entspricht etwa 115 000 Abtreibungen pro Tag oder 1,33 pro Sekunde ! Damit sind Abtreibungen mit grossem Abstand die Haupttodesursache, weit vor Infektions- und Alterserkrankungen sowie Verkehrsunfällen. worldometers.info/abortions

Mundhygiene

Gegen Schmerzen und Zahnfleischschwund

Gegen entzündetes Zahnfleisch und Zahnausfall helfen elektrische Zahnbürsten besonders gut. Zu diesem Schluss kommen Forscher der Universität Greifswald (D) im «Journal of Clinical Periodontology». Um Zahnfleischschwund vorzubeugen, sollte man weiche Bürsten bevorzugen und Zahnseide benutzen. Bei Zahn- und Kieferschmerzen kann man seine Zähne mit Natriumhydrogencarbonat («Natron») putzen; das wirkt mitunter Wunder und sorgt auch gleich für eine gesunde, basische Mundflora. Gut für die Mundhygiene ist auch das allmorgendliche Ölziehen. Und auch eine gesunde, nährstoffreiche und zuckerarme Ernährung wirkt sich positiv auf Zähne und Zahnfleisch aus.

Wer oft zuckerfreie Kaugummis kaut, senkt das Risiko für Karies um fast einen Drittel. Das fanden Forscher des King’s College London heraus, die zwölf entsprechende Studien analysierten. Der vermehrte Speichelfluss vermindere den Zahnbelag, so das Fazit. Künstliche Süssstoffe wie Xylit oder Sorbitol würden zudem Bakterien abtöten. Die Kaugummis sind aber kein Ersatz für eine gute Mundhygiene. Dazu zählen Ölziehen, Zähneputzen und Zahnseide. Gesundheitstipp

Migräne

Das Üben von Achtsamkeit kann bei Migräne eine wirksame und nebenwirkungsfreie Behandlungsalternative zu Medikamenten sein. Das stellten US-Forscher von der University of Maryland School of Dentistry fest. In der Studie erhielten die Probanden entweder eine wochenlange Schulung in Achtsamkeitsbasierter Stressreduktion (MBSR) oder einen massgeschneiderten Kurs zur Stressbewältigung bei Kopfschmerzen. Die Forscher fanden heraus, dass die MBSR praktizierenden Teilnehmer im Vergleich zu denjenigen mit einer Schulung zur Stressbewältigung weniger Kopfschmerztage und Beeinträchtigungen aufwiesen. Nach Angabe der Studienautoren sind die Ergebnisse vergleichbar mit dem üblicherweise zur Migräneprophylaxe eingesetzten Wirkstoff Valproinsäure. MM

Ohne Wissen um die Gesundheit ist Glück eine Illusion. ( . . . ) Wer sich selbst gesund macht, kennt das Gesetz des Wandels. Deshalb kann er Schwierigkeiten überwinden.

Er kann Krankheit in Gesundheit verwandeln, Traurigkeit in Freude und Feind in Freund. Er ist ein freier Mensch.

Tipps

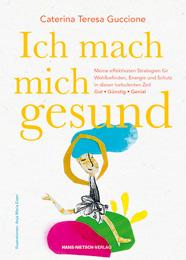

Für Menschen, die Selbstverantwortung über ihre Gesundheit übernehmen wollen, ist dieses Buch eine schier unerschöpfliche Fundgrube. Zahlreiche bewährte und günstige Mittel und Anwendung, die sich zur Selbstbehandlung eignen, werden darin kompetent, unterhaltsam und leicht verständlich vorgestellt: von pflanzlichen Antibiotika über das geweberegenerierende DMSO, den MegaEntzündungshemmer MSM und den Sauerstoffbooster Wasserstoffperoxid bis zum Entgiftungswunder Zeolith. Ein besonderes Augenmerk legt die Autorin auf die Stärkung des Immunsystems und Aktivierung der Selbstheilungskräfte, etwa mit Bürsten, Waschen und Wippen. Mit zahlreichen Hinweisen auf Bücher, DVDs und Websites.

Caterina Teresa Guccione «Ich mach mich gesund» Hans-Nietsch-Verlag 2020, ca. Fr. 30.–

e mehr Ballaststoffe man isst, desto geringer ist das Risiko für Schlaganfälle. Dies legt eine grosse Studie von Forschern der Universität Oxford in England nahe. Sie hatten über 400 000 Berichte aus knapp 13 Jahren ausgewertet. Ballaststoffe kommen in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Wildkräuter, Obst und Gemüse enthalten zudem Kalium und Magnesium, die den Blutdruck senken. Auch in Mandeln, Hasel- und anderen Nüssen hat es, neben wertvollen Fetten und Mineralien, viele Ballaststoffe. Ernährungsmediziner empfehlen deshalb, täglich eine Handvoll davon zu essen. Ballaststoffe halten auch den Darm fit. Bei extrem ballaststoffarmer Kost bauen die Darmbakterien die Schleimschicht des Dickdarms ab, um die darin enthaltenen Polysaccharide als Nahrung zu nutzen. Das macht den Darm anfälliger für Infektionen und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. gesundheitstipp/krea

Gesucht

Gesucht

MitgründerInnen Naturheilklinik Schwerpunkt Burnout. Motto: Wär nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken. (Goethe)

Gesucht: Klinikärztin oder –arzt Ort: ev Südschweiz Richtlinien: Essen, Schlafen (ev PatientInnenzimmer mit CabrioletZimmerdecke), Therapien, etc. finden im Freien statt. Medikamente: möglichst keine stoffliche. Küche: vegetarisch, teilweise vegan, KlinikGarten. Hotelbetrieb: keiner. Niemand lässt sich ausschliesslich bedienen, sondern alle helfen nach ihren Möglichkeiten im Betrieb mit. Ich (Biologin und Yogalehrerin) freue mich über eure Reaktionen. Verena Merlo vera.merlo@bluemail.ch

Hilfe beim Abspecken

Intervallfasten ist eine gute Methode, um abzunehmen. Die App BodyFast Intervallfasten bietet in der Gratisversion elf verschiedene Fastenpläne und zeigt, neben interessanten Infos, wann Fastenzeit ist und wann wieder gegessen werden darf. Damit ist man gut bedient; das teure Abo ist nicht nötig. Man muss sich auch nicht registrieren und kann die App offline verwenden.

Für Android und iOS, gratis

Durch Zen können wir uns vollkommen auf den Augenblick konzentrieren und Stress abbauen. Doch wie integriert man die buddhistische Meditationslehre in den Alltag? Eine Spurensuche im Reich der Stille.

Text: Fabrice Müller

Midlife Crisis, Scheidung, Firmenverlust:

Der Schreinermeister Kurt André Meier erlebte vor zehn Jahren einen Tiefschlag nach dem anderen. Durch den Wunsch, mehr Ruhe, Struktur, Disziplin und Konzentration auf das Wesentliche sowie Kreativität ins Leben zu bringen, stiess er über eine Bekannte auf die Zen-Meditation. Die erste Begegnung mit den Zen-Ritualen erlebte Meier, der sich seit vielen Jahren mit Yoga, Daoismus und Buddhismus beschäftigt, im Lassalle-Haus in Bad Schönbrunn in Edlibach (ZG), nur wenige Minuten vom Atelier des Schreiners entfernt. Das von Jesuiten geleitete Bildungshaus bietet die Möglichkeit, sich ganz der Übung der Zen-Meditation hinzugeben und die fernöstliche Praxis mit dem eigenen christlichen Glauben zu verbinden. In regelmässigen Meditationskursen werden die Teilnehmer in das Zazen (Za=sitzen, Zen=Meditation) eingeführt. «Ich erlebte die Zen-Einführung als grosse Wohltat», erinnert sich Meier, der früher eine Schreinerei mit mehreren Angestellten leitete. «Ich genoss es, dass im Zendo, dem Meditationsraum, alles klar und vorgeschrieben ist. Für einmal nichts entscheiden zu müssen, ist für mich wunderbar.»

Als Leiterin der Zen-Tage am Lassalle-Haus begleitet Ursula Popp viele Menschen, die sich für den Weg in die Zen-Meditation entschieden haben. «Seit vielen Jahren nimmt das Interesse an Zen zu. Viele Menschen verspüren ein spirituelles Verlangen, während sie sich gleichzeitig von den Kirchen immer weniger angesprochen fühlen. Zen bietet ihnen eine neue spirituelle Heimat.» Zen gilt als spiritueller Weg, ist aber keine Religion, betont Popp: «Im Gegensatz zur Kirche kommt Zen ohne Hierarchien aus und ist religionsneutral.»

Die gelernte Buchhändlerin und TCM-Ärztin beschäftigt sich seit bald 40 Jahren mit der Zen-Meditation. Als Schülerin und Assistentin des Jesuiten und Zen-Meisters Niklaus Brantschen, der sie zur Zen Assistenz-Lehrerin, zur sogenannten Hoshi, ernannt hat, gibt Ursula Popp, die 20 Jahre in den USA arbeitete und eine TCM-Schule leitete, seit 2018 am Lassalle-Haus Zen-Meditations- und Fastenkurse sowie Seminare im Bereich Alter und Weisheit.

Indische Wurzeln

Zen geniesst in der westlichen Welt eine hohe Popularität, nachdem die Lehre ab Mitte des letzten Jahrhunderts erstmals von Japan nach Europa und in die USA «exportiert» wurde. Zu den ersten Menschen aus

Europa, die sich mit Zen beschäftigten, gehören die Jesuiten Hugo Enomiya Lassalle aus Deutschland, der als junger Missionar 1929 nach Japan geschickt wurde, und der Schweizer Zen-Meister der White Plum Sangha-Linie Niklaus Brantschen, der das Lassalle-Haus bis 2001 leitete.

Ursprünglich stammt Zen aus Indien, von wo aus es in China und später im ganzen ostasiatischen Raum, inklusive Japan, verbreitet wurde. Das reine Zen wurde um 1200 in Japan neu entdeckt und wieder praktiziert. Nach einer Legende begann die Geschichte des Zen, als Shakyamuni Buddha vor einer grossen Schülerschar auf dem Geierberg sprach. Als Symbol für seine Lehre, den Dharma, hielt er schweigend eine Blüte in die Höhe. Ausser seinem Schüler Kashyapa verstand niemand diese Geste. Kashyapa aber lächelte glückselig, denn durch diese einfache Geste seines Meisters war er zur Erleuchtung gelangt.

Was aber bedeutet Zen? Welche Lehre steht dahinter? «Zen ist die Übung der Meditation», bringt es Ursula Popp auf den Punkt. Gemeint ist damit die Sammlung des Geistes und die meditative Versenkung. In dieser sind alle dualistischen Unterscheidungen wie Ich und Du oder wahr und falsch aufgehoben. Unter «Zazen» wiederum versteht man Meditation im Sitzen, wo die Gedanken einer tiefen Stille weichen können. Zen ist – so Popp – eine körperliche Übung, bei der es darum geht, zu lernen, in der Gegenwart zu sein. «Unser Geist hüpft von der Vergangenheit in die Zukunft und wieder zurück. Dabei überspringt er die Gegenwart, das Hier und Jetzt.» Ziel des Zen sei es, in der Gegenwart zu bleiben und den Fokus auf den Moment zu richten – zum Beispiel auf das Zwitschern der Vögel im Garten, auf den Wind oder auf unseren Atem – und dabei zu erfahren, wie wir Menschen und das Leben als Ganzes funktionieren.

Dieser Weg des Zen sei eine bewusste Entscheidung, betont die Hoshi. «Wir entscheiden uns dafür, das Heft selber in die Hand zu nehmen und nicht unseren sich wild drehenden Gedanken zu überlassen.» Die starke Präsenz der Gedanken, die wir fortwährend unbewusst kreieren und quasi Selbstläufer sind, habe einen grossen Einfluss auf unser Fühlen und Handeln. Das repetitive Muster vieler Gedanken beschäftigt sich mit Ängsten und Sorgen, die die Vergangenheit oder Zukunft betreffen – es ist ein Kreisen ausserhalb des Lebens im Jetzt. Dabei bleiben wir in der Fantasie, ohne Bezug zum Moment. Deshalb sei es

« Zen hat Ruhe, Einfachheit und Klarheit in mein Leben gebracht. »

Kurt

André Meier, Schreinermeister

die Absicht im Zazen, die Gedanken, die uns ständig begleiten, wie Wolken am Himmel vorüberziehen zu lassen, ohne uns mit ihnen zu identifizieren, so Popp.

Die Gedanken loslassen

Täglich 25 bis 30 Minuten meditieren – auf einem Meditationskissen oder -schemel oder auch auf einem Stuhl, jedoch ohne anzulehnen.

Richten Sie sich dafür einen bestimmten, ruhigen Platz ein, wo sie regelmässig ungestört praktizieren können.

Beide Füsse auf den Boden, den Kopf im 45-GradWinkel nach unten geneigt.

Kommen Sie zur Ruhe, beobachten Sie Ihren Atem, die Geräusche um Sie herum; lassen Sie die Gedanken vorbeiziehen, ohne ihnen Aufmerksamkeit zu schenken.

Bleiben Sie im Hier und Jetzt; wenn Sie in Gedanken abdriften, ist das nicht schlimm. Ärgern Sie sich nicht, kehren Sie einfach zurück ins Hier und Jetzt.

Erwarten Sie nichts.

Bleiben Sie auch im Alltag achtsam; hören Sie auf Ihre innere Stimme und auf Ihr Körpergefühl. Sie werden bald erfahren, dass das immer leichter fällt. Übung macht den Meister.

Wie wäre es anstelle eines Wellness-Tages einmal mit einem Achtsamkeits-Tag? Der Morgen beginnt mit einer Meditation vor dem Frühstück. Sie verzichten auf Medien und anderen Ablenkungen.

Machen Sie während des Tages zwei oder drei längere Spaziergänge, am besten in einem Park oder im Wald. Atmen Sie dabei ganz bewusst und bewegen Sie sich liebevoll und achtsam.

Lesen Sie ein inspirierendes Buch oder schreiben Sie einen Brief an eine Freundin oder einen Freund.

Beschliessen Sie Ihren Tag der Achtsamkeit mit einer Sitzmeditation.

Nichts leichter als das? Weit gefehlt! Aller Anfang ist schwer – das gilt besonders für die Zen-Meditation. Der Kopf ist ständig voller Gedanken und die verhindern, dass der Geist zur Ruhe kommt. Dabei sollte man sich doch entspannen und an nichts denken. An gar nichts. Das ist sehr viel leichter gesagt als getan. Und dann die Körperhaltung: mit geradem Rücken auf einem Meditationskissen oder -schemel sitzend, die Augen im 45-Grad-Winkel nach unten gerichtet. Die Hände in der Mudra-Haltung: Die linke Hand liegt in der rechten, die Daumenspitzen berühren sich.

Regelmässig dreht die Meditationsleiterin ihre Runden und hält uns einen Stock an den Rücken, um das Finden einer guten Haltung zu unterstützen. Besonders am Anfang bedeutet diese Haltung für die Beinmuskulatur eine Umstellung – oftmals begleitet durch Muskelkater. Es braucht Konzentration, um auf den Körper, auf die Atmung zu achten und sich weder von Gedanken noch Gefühlen ablenken zu lassen, sondern im Körper wie im Geist ruhig und still zu werden. Eine Meditationseinheit beginnt mit drei Gongschlägen und endet mit einem. Zwei Gongschläge künden den Wechsel von der Sitz- in die Gehmeditation an.

Die Integration der Zen-Meditation in den Alltag ist eine weitere Herausforderung. «Damit verbunden ist ein bewusster Entscheid, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde zu meditieren und sich ganz auf den Moment zu konzentrieren», empfiehlt Ursula Popp. Dies setze eine gewisse Portion an Selbstdisziplin voraus. «Am Anfang begegnen wir manchen inneren Widerständen; Ermüdungserscheinungen können sich einstellen. Wer sich für Zen entscheiden will, sollte diesen Weg konsequent gehen und sich dafür Zeit nehmen.» Ein guter Zeitpunkt für die Meditation sei der Wechsel von der Nacht in den Tag oder vom Tag in die Nacht. «Am Morgen beispielsweise befinden wir uns nach dem Aufstehen noch in einer Art Zwi-

« Zen kommt ohne Hierarchien aus und ist religionsneutral. »

Ursula Popp, Leiterin Zen-Tage

schenwelt, also in einem weichen Zustand, der für Meditationen sehr fruchtbar ist», erklärt Popp. «Die Meditation wird so zu einem Ritual wie das Zähneputzen.» Nach 21 Tagen habe sich das Ritual eingeschliffen, zeigen Untersuchungen.

Kurt André Meier meditiert zweimal täglich jeweils eine halbe Stunde am Morgen und Abend für sich und dreimal wöchentlich je ein bis anderthalb Stunden in der Zen-Hausgruppe im Lassalle-Haus. «Es braucht den festen Willen, Zen in das Leben zu integrieren», sagt er. «Konkret bedeutet das für mich, abends früher ins Bett zu gehen und am Morgen eine halbe Stunde früher aufzustehen.» Ausserdem besucht er zweimal pro Jahr einen Meditationskurs. Dies sei ebenfalls wichtig, betont Ursula Popp, denn das gemeinsame Meditieren unter Anleitung einer Lehrperson helfe der Motivation und dem Überwinden von Schwierigkeiten. Zudem falle das Meditieren in der Gruppe vielen wesentlich leichter.

Mitgefühl und Klarheit

Wenn Zen zum festen Bestandteil im Alltag wird, sorgt dies laut Ursula Popp für mehr Gelassenheit und eine innere Zentrierung. «Zen hilft, mehr bei sich selber zu sein und sich bewusst zu werden, was einem guttut und was nicht.» Dies erleichtere einem im Alltag, die

richtigen Entscheidungen zu treffen und in stressigen Momenten nicht die Ruhe zu verlieren. Doch Zen geht noch weiter: «Im Zen erfahren wir, was Leben in seinen verschiedenen Dimensionen wirklich ist. Dies hilft, Dinge zu hinterfragen und die Welt in ganz neuer Weise zu erleben – so wie sie in der letzten Tiefe ist.» Durch die Begegnung mit der grossen Leere, die sich in allen Dingen offenbare, liege die grosse Freiheit, der grosse Friede, ist sie überzeugt. «Das wiederum führt zu Mitgefühl.»

«Zen», sagt Kurt André Meier, «hat mehr Ruhe, Einfachheit und Klarheit in mein Leben gebracht.»

Zudem sei er gegenüber sich und anderen Menschen achtsamer geworden. «Meine Vorstellung, dass sich dank Zen die Probleme im Leben verringern, hat sich zwar zerschlagen. Doch durch die höhere Achtsamkeit nehme ich gewisse Dinge viel früher wahr und kann Probleme früher erkennen.» So ist Zen für den Schreiner zu einem festen Bestandteil seines Lebens geworden. «Es gehört für mich zum Leben wie der Atem. Ich möchte Zen bis zum letzten Tag meines Lebens praktizieren.» //

● Links

Lassalle Haus: www.lassalle-haus.org

Meditationsverzeichnis: www.schweiz-in-stille.ch

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Damit der menschliche Körper harmonisch funktioniert, ist er auf zahlreiche wichtige Stoffe angewiesen. Einer dieser Stoffe ist Vitamin B12. Paradoxerweise führten erst schwerwiegende Krankheiten aufgrund von Vitamin-B12-Mangel auf die Spur dieses lebenswichtigen Stoffes: 1912 beschäftigte sich der polnische Biochemiker Casimir Funk intensiv mit der Isolierung des Wirkstoffs gegen die Vitaminmangelkrankheit Beri-Beri. Diese neue Krankheit trat in Japan und Java auf, nachdem man in diesen Ländern europäische Reisschälmaschinen eingeführt hatte. Bei Beri-Beri wurde bald eine Mangelerscheinung vermutet; unbehandelt führte sie in kurzer Zeit zu akutem Herzversagen und damit zum Tod. Deshalb kam der japanische Arzt Takai Kanehiro auf die Idee, dem Reis die entfernte Reiskleie wieder zuzuführen, womit er die Krankheit tatsächlich heilen konnte. Casimir Funk isolierte aus der Reiskleie einen Stoff und die Analyse zeigte, dass es sich dabei um eine stickstoffhaltige Verbindung handelte, ein sogenanntes Amin. Deshalb schlug Funk zur Benennung dieses Stoffes das Kunstwort «Vitamin» vor, das zusammengesetzt war aus Vita (das Leben) und Amin. 1913 gelang es dem amerikanischen Biochemiker Elmer McCollum, das fettlösliche Retinol (Vitamin A1, ein fettlösliches, essenzielles Vitamin) zu isolieren. Schliesslich führte McCollum 1916 die Kategorisierung von Vitaminen nach Buchstaben ein, in der er Retinol als «fat-soluble factor A» (fettlöslicher Faktor A) bezeichnete. Zudem benannte er einen ähnlich essenziellen Stoff, den er aus Weizen- und Reiskleie extrahiert hatte, als «water-soluble factor B» (wasserlöslicher Faktor B). 1920 wurden die Begriffe «factor A» und «factor B» zu Vitamin A und Vitamin B umbenannt. McCollum konnte später zeigen, dass Vitamin B keine einzelne Komponente ist, sondern einen ganzen Vitamin-Komplex darstellt.

Anfang der 1920er-Jahre entdeckte der US-amerikanische Pathologe George H. Whipple, dass Hunde, die an bösartiger Blutarmut litten, durch Fütterung mit roher Leber von dieser sonst tödlich verlaufenden Krankheit geheilt werden konnten. Im Jahre 1928 gelang es dem Chemiker Edwin Cohn, einen Extrakt aus der Leber zu isolieren, der sich in Studien 50- bis 100-mal so positiv auf den Heilungsprozess auswirkte als gewöhnliche Leberprodukte. Damit hatte man das erste anwendbare Vitamin-B12-Präparat entdeckt. Für die Anfangsstudien, die den Weg zu einer Behandlung des Vitamin-B12-Mangels aufzeigten, erhielten die drei US-Amerikaner George H. Whipple (Pathologe), George R. Minot (Internist) und William P. Murphy (Mediziner) im Jahre 1934 den Nobelpreis.

Schliesslich gelang 1948 sowohl einem Team amerikanischer Biochemiker um Karl A. Folkers als auch einem britischen Forscherteam um den Chemiker E. Lester Smith die Isolierung von Vitamin B12 in kristalliner Form. Noch im gleichen Jahr wurde Vitamin B12 in Milchpulver, in Rindfleischextrakt und Flüssigkulturen verschiedener Bakteriengattungen nachgewiesen. Die genaue chemische Struktur der Vitamin-B12-Moleküle konnte aber erst im Jahre 1956 mittels moderner Technik erforscht werden: Die britische Biochemikerin Dorothy Crowford Hodgkin und ihr Team entschlüsselten die Moleküle mithilfe von

Vitamin B12 ist ein sehr wichtiger Stoff für unser Nervensystem, die Blutbildung und für andere Prozesse im Körper. Ein Mangel kann lange unentdeckt bleiben und schwere Schäden verur sachen.

Text: Andreas Walker Illustration: Lina Hodel

kristallografischen Datensätzen, wofür sie u. a. 1964 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde.

Der Ansatz, Vitamin B12 in grossen Mengen durch Bakterienkulturen zu produzieren, stammt aus den 1950er-Jahren und bildet gleichzeitig den Grundstein für die moderne Form der Behandlung des Vitamin-B12-Mangels.

Wie man einem Mangel vorbeugt

Vitamin B12 ist an vielen wichtigen Prozessen im menschlichen Körper beteiligt. Es wird gebraucht für den Aufbau von Hormonen und Neurotransmittern, den Schutz der Nervenstränge in Rückenmark und Gehirn und den Abbau von Homocystein (Aminosäure, die als Zwischenprodukt im Stoffwechsel des Menschen entsteht und nicht durch die Nahrung aufgenommen wird). Zellen sind ebenso auf kleine Mengen von Vitamin B12 angewiesen, um optimal funktionieren zu können. Auch ist es an der Zellteilung und Blutbildung sowie der Synthese von DNA beteiligt.

Bei so vielen wichtigen Funktionen von Vitamin B12 kann man sich leicht vorstellen, dass ein Mangel gravierende Folgen haben kann. Ein zusätzliches Problem bei Vitamin-B12-Mangel ist, dass man ihn häufig nicht rechtzeitig bemerkt. Er entsteht oft erst nach Jahren, weil

« Auch Meeresalgen und Gerstengras sind gute Vitamin-B12-Lieferanten. »

Vitamin B12 in ausreichender Menge in der Leber gespeichert ist. Ein weiteres Problem zeigt sich darin, dass die Symptome dieses Mangels auch auf andere körperliche Beschwerden hinweisen könnten.

Vitamin B12 wird auch zur Bildung der roten Blutkörperchen benötigt, die u. a. für den Sauerstofftransport zuständig sind. Kann nicht genügend Vitamin B12 vom Organismus aufgenommen werden, kann dies zu Blutarmut (Anämie) führen.

Ist der Vitamin-B12-Mangel schliesslich gravierend, kann er sich neben Blutarmut auch in neurologischen und psychiatrischen Symptomen bemerkbar machen, die möglicherweise unumkehrbar werden. Die körperlichen und psychischen Störungen, die ein Vitamin-B12-Mangel verursacht, umfasst viele Symptome wie Müdigkeit, Schwäche, Blässe, Durchfall, Darmschäden, Appetitlosigkeit, Entzündungen der Zunge und der Mundschleimhaut, Mundwinkelrhagaden, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisstörungen, Demenz, Psychosen, krankhafte Empfindung im Versorgungsgebiet eines Hautnervs, die sich meist als Kribbeln, «Ameisenlaufen», Pelzigkeit, Taubsein, Prickeln, Jucken, Schwellungsgefühl und Kälte- oder Wärmeempfindung bemerkbar machen. Ebenso auftreten können Muskelschwäche, teilweise Lähmungen, Gangstörungen und Reizbarkeit bis hin zu depressiven Verstimmungen. Lange und schwerwiegende Mängel können zu einer fortschreitenden Demyelinisierung von Nerven führen. Dabei wird die Isolationsschicht der Nervenleitungen beschädigt, was zu gravierenden Fehlfunktionen führt.

Quellen von Vitamin B12

Wird das Vitamin B12 mit der Nahrung aufgenommen, ist es an Proteine gebunden und wird im Magen durch die Magensäure daraus herausgelöst. Damit es vom Körper aufgenommen werden kann, muss B12 an ein bestimmtes Transporteiweiss gekoppelt werden, das von der Magenschleimhaut gebildet wird. Es handelt sich dabei um den «intrinsischen Faktor», der von der Magenschleimhaut gebildet wird. Erst in dieser Verbindung kann das Vitamin B12 im unteren Dünndarm vom Körper schliesslich aufgenommen werden.

Menschen, die unter einer chronischen Magenschleimhautentzündung (Gastritis), einem Befall mit Helicobacter pylori oder einer Darmentzündung wie Morbus Crohn leiden, fehlen ausreichende Mengen dieses Transporteiweisses. Deshalb treten chronische Magen- und Darmerkrankungen fast immer mit Vitamin-B12-Mangel auf. Ein Vitamin-B12-Mangel ist ohne Blut- oder Urinuntersuchung schwierig zu diagnostizieren.

Vitamin B12 ist vor allem in tierischen Eiweissquellen wie Fleisch, Leber, Niere, Fisch, Austern, Milch, Milchprodukten und Eigelb enthalten. Der Tagesbedarf von Vitamin B12 beträgt für Jugendliche und Erwachsene 3 Mikrogramm pro Tag (Schwangere 3,5 Mikrogramm, Stillende 4 Mikrogramm pro Tag). In der Regel ist dieser Bedarf einfach zu decken, denn bei einer für westliche Industrienationen typischen Ernährung werden täglich etwa 3 bis 30 Mikrogramm Vitamin B12 aufgenommen. Risikofaktoren, die den Vitamin-B12-Mangel begünstigen, sind eine vegetarische Ernährung, Alkoholismus, das Alter und chronische Erkrankungen des Verdauungstrakts wie oben beschrieben.

« Lange und schwerwiegende Mängel können zu einer fortschreitenden Entmarkung von Nerven führen. »

Cobalamine sind chemische Verbindungen, die in allen Lebewesen vorkommen und auch als Vitamin-B12Gruppe bezeichnet werden. Vitamin B12 ist ein wasserlösliches Vitamin der B-Gruppe, das Cobalt (Co) als Zentralatom enthält. Es wurde erst im Jahr 1948 entdeckt und wird von Bakterien hergestellt. Das Molekül ist sehr komplex, deshalb werden für die künstliche Herstellung Bakterien gezüchtet, die das Vitamin B12 produzieren.

Therapeutisch wird Vitamin B12 in der Regel in Form von Cyanocobalamin (C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P) supplementiert. Dabei handelt es sich um einen Arzneistoff, der pharmakologisch inaktiv ist und erst durch einen Umwandlungsschritt im Körper in die eigentliche Wirkform überführt wird, die im Körper zur aktiven Form metabolisiert wird. Zur Behandlung von VitaminB12-Mangel wird das Vitamin intramuskulär gespritzt oder in Form von Tabletten eingenommen.

Oft werden veganen Nahrungsmitteln Spuren von B12 zugeschrieben, etwa Sauerkraut, fermentierten Sojaprodukten, Shiitake-Pilzen sowie Wurzel- und Knollengemüse. Allerdings reichen die darin enthaltenen sehr geringen Mengen zur Bedarfsdeckung nicht aus. Zudem gehen die Meinungen auseinander, ob das darin enthaltene Vitamin B12 überhaupt in einer für den Menschen verfügbaren Form vorliegt. Auch Meeresalgen sollen gute Vitamin-B12-Lieferanten sein. Allerdings stellt nach aktuellem Forschungsstand lediglich Chlorella eine pflanzliche Quelle für Vitamin B12 dar. Auch Bierhefetabletten und das Strath-Aufbaumittel enthalten Vitamin B12 und Gerstengras ist sogar ein eigentliches Vitamin B12-Kraftpaket. //

Einst lag das medizinische Wissen in den Händen von Nonnen und Mönchen. Was können wir heute lernen von der traditionellen Klostermedizin?

Text: Lioba Schneemann

«Auch die Ehre des Fenchels sei hier nicht verschwiegen; er hebt sich kräftig im Spross, und er streckt zur Seite die Arme der Zweige, sowohl sehr süssen Geschmacks als auch süssen Geruches. Nützen soll er den Augen, wenn sie Schatten trügend befallen, und sein Same, mit Milch einer Ziege getrunken, lockere, so sagt man, die Blähung des Magens und fördere lösend alsbald den zaudernden Gang der lange verstopften Verdauung. Ferner vertreibt die Wurzel des Fenchels, vermischt mit dem Weine getrunken, den keuchenden Husten.»

Walahfrid Strabo, Benediktiner, Dichter, Botaniker, Diplomat und von 838 bis 849 Abt des Klosters Reichenau, lobt in seinem Lehrgedicht «Hortulus» den Fenchel in den höchsten Tönen. Zu Recht! Fenchel wird heute noch in der Pflanzenheilkunde häufig und erfolgreich verwendet, sei es zur Förderung der Muttermilchbildung oder bei Magenproblemen und diversen anderen Beschwerden.

24 Gartengewächse hat Strabo in seinem bekannten Werk nach Form, Farbe, Duft, Geschmack und Ertrag aufgeführt und ihre jeweilige Heilkraft beschrieben. Zu den Heilpflanzen gehörten unter anderem heute noch bekannte Vertreter wie Salbei, Wermut, Schlafmohn, Liebstöckel, Kerbel, Flohkraut, Rettich und Minze. Strabos Werk – wie auch andere mittelalterliche Schriften (siehe Seite 21) – zeigen, dass das medizinische Wissen der Nonnen und Mönche sehr gut entwickelt war. «Die wesentliche Leistung von Autoren wie Hildegard von Bingen oder etwas früher Heinrich von Huntingdon in England, war es, Pflanzen zu beschreiben, die von den mediterranen Autoren der Antike noch nicht berücksichtigt worden waren», sagt Tobias Niedenthal von der Forscher-

gruppe Klostermedizin der deutschen Universität Würzburg. So seien im Mittelalter erstmals die Ringelblume oder der Echte Lavendel medizinisch beschrieben worden.

Andorn hilft bei Lungenkrankheiten

Eine wichtige, aber heute fast vergessene Pflanze war von der Antike bis zur Neuzeit der Andorn. Zwar ist er noch als Arzneipflanze anerkannt, fristet jedoch ein Schattendasein. Aufgrund seiner historischen Bedeutung und der umfangreichen Dokumentation seiner Wirkungen hat ihn der «Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde» an der Universität Würzburg zur Arzneipflanze des Jahres 2018 gekürt. Der Andorn enthält kräftige Bitter- und Gerbstoffe und wurde vor allem bei Lungenerkrankungen und hartnäckigem Husten eingesetzt, aber auch bei Brüchen, Verstauchungen, Krämpfen und Erkrankungen der Sehnen. Hildegard von Bingen empfiehlt eine Abkochung von Andorn, Fenchel und Dill mit Wein gegen starken Husten.

In allen einschlägigen Werken bis ins 18. Jahrhundert hinein werden zudem auch Ohrenschmerzen und Probleme bei der Geburt sowie Menstruationsbeschwerden unter den Indikationen angeführt. Im 19. Jahrhundert konzentrierte sich die Anwendung auf die schleimlösende Wirkung in den Atemwegen und auf Verdauungsprobleme. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts diskutierte man in Frankreich sogar eine Wirkung bei Malaria. Tobias Niedenthal: «Erforscht wird heute auch die schmerzlindernde, genauer antinozizeptive Wirkung, etwa im Vergleich zu Diclofenac und Acetylsalicylsäure, kurz ASS.» Andornprodukte gibt es als Tropfen und Presssaft. Andorn ist übrigens auch eines der 13 Kräuter in den Ricola-Bonbons.

Heilziest, Galgant und Zitwer

Ein weiteres Beispiel von einst wichtigen Arzneipflanzen ist der Heilziest, auch Echte Betonie geheissen. Er ist heute als Heilmittel nicht mehr anerkannt, kann jedoch als Lebensmittel genutzt werden. «Die Betonie war die ‹Modedroge› im Mittelalter, ähnlich wie heute Kurkuma», weiss Niedenthal. Heilziest sei so etwas wie das «Aspirin des Mittelalters» gewesen und wurde

Magnesium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

als Mittel bei Kopfschmerzen verwendet. Aber auch bei Lungenverschleimungen, Sodbrennen, Gicht, Nervenschwäche, Katarrhen sowie Blasen- und Nierensteinen soll er geholfen haben. Denkbar, so Niedenthal, sei auch die Verwendung als Adstringens. «Der Heilziest könnte für viele Beschwerden potenziell genutzt werden», ist er überzeugt, «aber das wurde bisher nie wissenschaftlich untersucht.»

Die Ingwergewächse Galgant und der mit Kurkuma eng verwandte Zitwer, um weitere Beispiele zu nennen, waren im Mittelalter auch bei uns wichtige Arzneien. Galgant ist heute als Thai- oder Siam-Ingwer bekannt und wird oft und reichlich in der asiatischen Küche verwendet. Im 12. Jahrhundert soll die Wurzel auch in Europa so beliebt gewesen sein, dass ihre Fälschung ein lukratives Geschäft war.

Über den Zitwer schrieb Hildegard von Bingen, dass er mässig warm sei und eine grosse Wirkkraft in sich habe. Sie empfahl die scharfe Wurzel bei Zittern, übermässigem Speichelfluss, Kopfschmerzen und Magenleiden. Die allgemeine Klosterheilkunde empfahl Zitwer vor allem bei Magen-Darm-Beschwerden sowie bei Atemwegserkrankungen und Erkältungen. Unter vielen weiteren Indikationen fanden sich Pest, Leberleiden, Augentrübung, Zahnweh und, entsprechend seiner heissen Qualität, Impotenz.

Für pflanzliche Arzneimittel werden heute in Europa etwa 250 Pflanzen genutzt. Dabei gibt es sehr viel mehr teilweise äusserst wirksame Heilpflanzen. Doch viel Wissen darüber geriet in Vergessenheit. Die Gründe dafür sind laut Niedenthal vielfältig: «Nicht wenige Anwendungen gingen nach dem Aufkommen der Universitäten in das über, was man Volksheilkunde oder Hausmittel nennen könnte. Bei vielen Leiden gibt es inzwischen bessere Alternativen als Heilpflanzen. Und einige Pflanzen sind auch zu gefährlich für den Einsatz als Vielstoffgemisch.»

Im Vergleich zu Einzelstoffen bieten Vielstoffgemische handkehrum auch wesentliche Vorteile. Das zeigt sich bei der eminent wichtigen Suche nach pflanzlichen Antiinfektiva, die bei leichteren Infektionskrankheiten eine Alternative zu den klassischen

Antibiotika sein können. Gerade weil Antibiotika nur über einen einzelnen Wirkmechanismus verfügen, kommt es leicht zu Resistenzen. Die Gefahr sei bei Vielstoffgemischen deutlich weniger gross, betont Niedenthal. Und: «Pflanzliche Vielstoffgemische wirken in der Regel auch nicht nur singulär gegen bestimmte Bakterien wie Antibiotika, sondern auch gegen einige Pilze und Viren. Gerade das macht sie so interessant für die Behandlung leichter bis mittelschwerer Infektionen.» //

« Jede Krankheit ist heilbar – aber nicht jeder Patient.»

Hildegard von Bingen, 1098–1179

Klostergärten – die Wurzeln unserer

Mit der Klostermedizin ist eine medizinhistorische Epoche gemeint, deren Blütezeit in der Zeit vom 8. bis 12. Jahrhundert lag. In dieser Zeit lag die medizinische Versorgung in den Händen von Mönchen und Nonnen: Medizin war Handwerk und angewandte Theologie zugleich; ausserhalb der Klöster gab es keine medizinische Ausbildung.

Benedikt von Nursia sowie Cassiodor, der Gründer des Benediktiner Ordens, und Isidor von Sevilla legten im 6. und 7. Jahrhundert die Basis der Klosterheilkunde. Eine weitere Grundlage war die Naturenzyklopädie des antiken Naturforschers Plinius des Älteren (23–79 n. Chr.). Benedikts Regel, dass die «Sorge für die Kranken die wichtigste Aufgabe der Mönche» sei, etablierte sich. Die Caritas (Barmherzigkeit) legte den Boden für eine systematische Medizin, die Klosterheilkunde. Klostergärten wurden angelegt,

Info-Abend: 24. Aug.

«Ihr Aus- und Weiterbildungsinstitut IKP: wissenschaftlich –praxisbezogen – anerkannt.»

Neu: Finanzierung Ihrer Ausbildung durch Bundesbeiträge Mit Option zum eidg. Diplom

Körperzentrierte/r Psychologische/r Berater/in IKP

spezifische Pflanzen erforscht. Berühmtestes Werk ist das Lehrgedicht «Hortulus» des Benediktinerabts und Beraters der karolingischen Könige Walahfrid Strabo (808–849 n. Chr.), der darin 24 Pflanzen von Ambrosia über Frauenminze bis Wermut und deren medizinische Anwendung beschreibt. Etwa zeitgleich wurde medizinisches Wissen im «Lorscher Arzneibuch» des Klosters Lorsch (Worms) niedergeschrieben. Im 11. Jahrhundert verfasste der Mönch Odo de Meung ein Standardwerk der Kräuterheilkunde, «Macer floridus», das in Europa Verbreitung fand.

Die Klosterapotheken erlebten vor allem im Barock eine Blütezeit; nach der Säkularisation war es damit vorbei, unter anderem, weil im 12. Jahrhundert Geistlichen die Ausübung der Heilkunde verboten wurde und die Berufe des Arztes und des Apothekers getrennt wurden.

Info-Abend: 18. Aug. 3 Jahre, ASCA u. SGfB-anerk

Psychosoziale Beratungskompetenz kombiniert mit Körperarbeit (Erleben und Erfahren über den Körper), Entspannungsübungen, Sinnfindung und Ressourcenstärkung.

Dipl. Paar- und Familienberater/in IKP

Ganzheitliche systemische und psychosoziale Beratung sowie Coaching-Tools rund um Beziehungen. 3 Jahre, SGfB-anerk.

Beide Weiterbildungen können mit einem eidg. Diplom abgeschlossen werden. IKP Institut, Zürich und Bern

Seit 30 Jahren anerkannt

362318_bearbeitet.qxp 19.3.2009 16:50 U

Sass da Grüm – Ort der Kraft

Es gibt Orte, von denen eine spürbare positive Kraft ausgeht. Solch ein Ort ist die Sass da Grüm. Baubiologisches Hotel, Bio-Knospen-Küche, Massagen, Meditationen, schönes Wandergebiet, autofrei, traumhafte Lage. Hier können Sie Energie tanken. Verlangen Sie kostenlos Unterlagen. Hotel Sass da Grüm CH-6575 San Nazzaro Tel. 091 785 21 71 www.sassdagruem.ch

Fasten. Gesundheit. Auszeit.

Wo Sie statt Meerblick mehr Blick haben.

Im Kurhaus St. Otmar blicken Sie aus dem Fenster und sehen mehr als Meer. Bewusst wahrnehmen, weil Fasten Ihre Sinne schärft. Bewusst erleben, weil Sie Zeit haben zum Sein. Fastenkuren in St. Otmar – Ihre Mehrzeit

Kurhaus St. Otmar · 6353 Weggis · www.kurhaus-st-otmar.ch

Wer Weizenmehl meiden möchte oder muss, findet immer mehr Pasta-Alternativen, etwa aus

Dinkel oder Hülsenfrüchten. Eine Degustation zeigt: Keine Wahl überzeugt so richtig.

Text: Vera Sohmer

Farfalle, Makkaroni, Spaghetti? Oder doch mal wieder Hörnli, Spätzli oder Knöpfle? Vor dem Teigwaren-Regal hatte man schon immer die Qual der Wahl. Zumindest, was Form und Grösse angeht. Die Grundzutaten hingegen sind seit jeher die gleichen: Pasta besteht in der Regel aus Hartweizengriess oder Weizenmehl, auch als VollkornVariante, und manchmal sind noch Eier mit dabei.

Inzwischen ist aber auch die Auswahl an Zutaten vielfältiger geworden. Seit Hülsenfrüchte wegen ihres Proteingehalts im Trend liegen, werden daraus immer mehr Lebensmittel hergestellt, auch Pasta. «Aktuell sind diese Produkte eher noch in einer Nische zu Hause», sagt Coop-Sprecher Patrick Häfliger. Der Anteil am gesamten Pasta-Sortiment liege im einstelligen Prozentbereich. Die Nachfrage nehme aber stetig zu.

Teigwaren aus Hülsenfrüchten werden als lange sättigende sowie ballast- und nährstoffreiche Quelle für Vegetarier und Veganerinnen ebenso beworben wie als geeignetes Lebensmittel bei Zöliakie. Die Unverträglichkeit auf Gluten, das Klebereiweiss in verschiedenen Getreidesorten, hat vor allem Weizen in Verruf gebracht. Und damit auch grosse Produzenten auf den Plan gerufen, Alternativen ins Sortiment zu nehmen – und teurer zu verkaufen als «normale» Pasta.

Geschmack gut, Konsistenz fragwürdig

Was als neues «Geschmackserlebnis» angepriesen wird, ist aber nicht immer überzeugend und meist zumindest gewöhnungsbedürftig. Beim Testessen am heimischen Tisch scheiden sich die Geister an den

Casarecce aus Kichererbsen: Die einen finden die gezwirbelten Nudeln ganz in Ordnung und können sich mit dem süsslichen Aroma schnell anfreunden; die anderen bemängeln den metallischen Nachgeschmack, der sich auch mit einer pikanten Bolognese kaum übertünchen lässt und noch lange im Mund haften bleibt.

Ähnlich verhält es sich bei den Rigatoni aus schwarzen Bohnen. Hinzu kommt hier eine garstige Konsistenz – so muss es sich anfühlen, Holzfaser zu zerkauen . . . Immerhin findet sich auf der Verpackung ein passendes Rezept: Die dunklen Nudelröhrchen lassen sich als Salat anrichten, zusammen mit Tomatenstückchen, Jalapenos (scharfen Paprikaschoten) Mangowürfelchen, Knoblauch, Koriander und Olivenöl. So wird die widerspenstige Ware tatsächlich gefügiger.

Angenehmer in Geschmack und Konsistenz sind die Penne aus gelben Linsen sowie die Fusilli aus grünen Erbsen. Die Eigenaromen der Zutaten sind herauszuschmecken, halten sich aber dezent zurück. Diese Nudeln sind zwar mehliger als jene aus Weizen oder anderem Getreide; aber immerhin weniger trocken als die Variante aus Bohnen. Und sie haben einen guten Biss. Zur mit Gemüsewürfelchen verfeinerten Tomatensauce schmecken die Linsen- und ErbsenNudeln ganz passabel. Daran, sind wir uns einig, könnte man sich wohl gewöhnen.

Fazit der Degustation: Auch wenn Teigwaren aus Hülsenfrüchten mehr gesunde Nährstoffe liefern als jene aus Weizenmehl, lassen sie den Feinschmecker etwas unzufrieden zurück. An original italienische

La Gomera/Kanaren

Das abgeschiedene ökologische Paradies für Familien, Seminare und Individual-Urlauber Hotel Finca El Cabrito, Tel. +34 922 145 005, www.elcabrito.es, info@elcabrito.es

Liegenschaftsverkauf.ch mit Herz persönlich – freundlich 062 77 505 85, Matthias Frutig ganze Schweiz, Sternschnuppen GmbH

Energetische Methode nach Master Choa Kok Sui

Seminare für

• Gesundheit und Wohlbefinden

• Energetische Unterstützung für Geschäfts- und Privatbereich

• Bewusstseins- und Persönlichkeitsentfaltung

Nächstes Basis-Seminar: www.pranichealing.ch

seit 1994 in der Schweiz

❞

An original italienische Pasta reicht nichts heran. ❞

Pasta reicht eben nichts heran. Vor allem dann nicht, wenn man das Glück hat, Selbstproduziertes aufgetischt zu bekommen.

Wieso überhaupt verarbeiten?

Dass Ernährungsgesellschaften ein Loblied auf Hülsenfrüchte singen und dazu aufrufen, aus deren Vielfalt zu schöpfen und mehr davon zu verzehren, ist nachvollziehbar. Und auch aus ökologischer Sicht gibt es gute Argumente für Hülsenfrüchte: «Die Herstellung tierischer Produkte belastet die Umwelt mehr», sagt etwa Corinna Gyssler vom WWF Schweiz. Nachhaltiger sei es deshalb, bei der Eiweiss-Zufuhr vermehrt auf pflanzliche Quellen zu setzen.

Die Frage stellt sich aber, warum aus Linsen oder Bohnen zuerst Pasta hergestellt werden müssen. Ist es nicht sinnvoller, Hülsenfrüchte unverarbeitet zu geniessen, alleine oder zusammen mit – selbstgemachter – Getreide-Pasta? Zumal es dem Körper mit derlei Kombinationen besser gelingt, pflanzliches Eiweiss zu verwerten. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ragout aus roten Linsen zu Nudeln aus Dinkel, Einkorn, Emmer oder Roggen? Wer es rustikaler mag, kann das volle Korn wählen. Aber Achtung: Weil auch diese Getreidesorten Gluten enthalten, sollte man sie bei Zöliakie strikt meiden.

Unbedenklich bei Glutenunverträglichkeit sind hingegen Nudeln aus dem Pseudogetreide Quinoa. Es lohnt sich der Blick auf die Verpackung, denn es kann anderes Mehl beigemischt sein. Wer dazu wiederum eine Alternative sucht, kann auf den heimischen Buchweizen zurückgreifen. Denn der steht der als Superfood vermarkteten Quinoa in nichts nach. //

Glutenfreie Nudeln aus der asiatischen Küche

Glasnudeln aus Mungo- oder Sojabohnen-Stärke oder Nudeln aus Reismehl zählen zu den klassischen Zutaten in der asiatischen Küche. Sobanudeln sind ebenfalls beliebt. Die japanische Spezialität wird aus Buchweizen hergestellt. Als kalorien- und kohlenhydratarmer Ersatz zu Getreide-Teigwaren gelten KonjakNudeln, auch Shirataki-Nudeln genannt. Sie bestehen aus dem Wurzel-Mehl der asiatischen Konjak-Pflanze, auch als Teufelszunge oder Tränenbaum bekannt. Wegen ihrer weichen und glitschigen Konsistenz sind die Nudeln nicht jedermanns Sache. Immerhin, der unangenehme Geruch verschwindet beim Abspülen und Kochen ... Ebenfalls arm an Kalorien und Kohlenhydraten sind Kelp-Nudeln aus Seetang. Sie sind knusprig und schmecken nahezu neutral. Ein bisschen gummiartig sind Teigwaren aus Edamame, grünen Sojabohnen. Die nussige, leicht süssliche Note passt aber gut zu einer cremigen, hellen Sauce und zartem Gemüse.

Achtung: Bei Glutenunverträglichkeit auf die Zutatenliste achten! Oft wird den an sich glutenfreien Produkten Weizen beigemischt.

UrDinkel-Teigwaren sind eine bekömmliche Alternative zu herkömmlicher Pasta. Für Menschen mit Zöliakie sind sie aber nicht geeignet. Die können diese Rezepte aber auch geniessen –zum Beispiel mit Amaranth, Sorghum, Tapioka oder «alternativen Teigwaren», wie ab Seite 22 präsentiert.

URDINKEL-PENNESALAT

für 4 Personen

Zubereiten: ca. 40 Minuten

Salat

250 g UrDinkel-Penne

Salz

ca. 300 g bunte Cherrytomaten, halbiert

100 g Himbeeren, halbiert

1 Bundzwiebel, in Ringen geschnitten

Sauce

75 g Himbeeren

1 EL Honigsenf

1 TL Rohzucker

2 EL Rotweinessig

3 EL Orangensaft

3 EL Oliven- oder Rapsöl

2–3 EL Tomaten- oder Traubenkernöl

2–3 EL Gemüsebrühe

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

einige essbare Blüten, z. B. ungespritzte Rosenblütenblätter

Zubereitung

1 Penne in reichlich Salzwasser al dente kochen, abgiessen, kalt abschrecken.

2 Für die Sauce alle Zutaten fein mixen, würzen.

3 Für den Salat alle Zutaten auf Teller verteilen, mit der Sauce beträufeln. Mit Blütenblättern garnieren.

Tipp

Himbeeren durch Mandeln oder Nüsse ersetzen.

Rezept aus dem «UrDinkel Kochbuch» von Judith Gmür-Stalder.

Dieses ist im Online-Shop auf www.urdinkel.ch oder per Telefon 034 409 37 38 erhältlich.

Rezept aus dem Buch «UrDinkel Pasta» von Judith Gmür-Stalder. Dieses ist im Online-Shop auf www.urdinkel.ch oder per Telefon 034 409 37 38 erhältlich.

URDINKEL-SPAGHETTI MIT LINSEN-KNOBLAUCH-PESTO

für 4 Personen

Zubereitungszeit: ca. 35 Minuten

Linsen-Knoblauch-Pesto

100 g rote Linsen

2–3 Knoblauchzehen, in Scheiben

1 EL Rapsöl zum Dämpfen

1 rote Peperoni, klein gewürfelt

ca. 1,5 dl Gemüsebouillon

1/2 Bund Basilikum oder Petersilie, fein geschnitten

Salz, Pfeffer aus der Mühle

3–4 Esslöffel Rapsöl

UrDinkel-Spaghetti

400 g UrDinkel-Spaghetti

Salzwasser

Petersilie oder Basilikum zum Garnieren

Sbrinz AOP, frisch gerieben

Zubereitung

1 Für das Pesto die Linsen in siedendem Wasser 12–15 Minuten kochen, abgiessen, heiss abspülen und gut abtropfen lassen. Knoblauch im Rapsöl andämpfen. Peperoni kurz mit dämpfen. Mit der Bouillon ablöschen. Linsen und Kräuter beifügen, würzen. Mit dem Rapsöl mischen.

2 UrDinkel-Spaghetti in siedendem Salzwasser al dente kochen, abgiessen, gut abtropfen lassen.

3 UrDinkel-Spaghetti mit der Sauce mischen, auf vorgewärmte Teller verteilen, garnieren und mit Sbrinz servieren.

Das schweisstreibende Thaicurry unter Palmen, die scharfe Harissasauce inmitten des bunten Treibens eines Suks oder die feurige Pasta all’arrabiata auf einer Piazza in Italien werden wir dieses Jahr wohl eher nicht geniessen. Wir müssen also selber zur Chilischote greifen, wenn wir die exotische Schärfe kosten wollen. Das lohnt sich alleweil, denn die scharfe Verwandte der Peperoni, die Chilischote, ist ein derart gesundes Würzmittel, dass es auch bei uns viel häufiger auf den Teller kommen sollte. Gerade im Sommer, wenn der Stoffwechsel bei den heissen Temperaturen eher träge und die Verdauungskraft schwach ist, können scharfe Gewürze Schwung in den Organismus bringen. Zum Beispiel indem man Sommersalate, Grilladen und Dipsaucen mit frischen Chilischoten anreichert.

Durch Gastarbeiter sind Chilischoten, so wie viele andere Gemüsesorten, in den 1950er-Jahren bei uns bekannt geworden. Ursprünglich stammen Chilis aus Süd- und Mittelamerika. Inzwischen sind über den ganzen Erdball hinweg zahlreiche Sorten entstanden, die sich je nach Region unterscheiden. Vor allem Indien, Thailand, Mexiko, Nigeria und Sizilien

sind bekannt für ihre fruchtigscharfen Schoten, die meist von Hand geerntet und an der Sonne getrocknet werden. Die sogenannten Peperoncini, die man oft frisch isst, sind in der Regel mild oder mittelscharf und können mit ihrem fruchtigen Geschmack scharfsüsse Akzente schaffen und so zahlreiche Gerichte verfeinern.

Chilis für Einsteiger kann man im Grossverteiler kaufen; bedeutend vielfältigere Angebote und schärfere Chilis gibt es auf dem Wochenmarkt. Wer es noch differenzierter mag, zieht am besten auf dem Balkon seine eigenen Chilis.

Ihre typische Schärfe verdanken die Chilis dem Capsaicin. Je mehr davon in der Schote enthalten ist, desto schärfer wird die Frucht. Gemüsepaprika enthalten kein Capsaicin, auch die grossen, blassgrünen Peperoni aus der Türkei oder aus Italien sind sehr mild und befinden sich auf der sogenannten SvovilleSkala bei 1. Diese Skala wurde 1912 von einem Pharmakologen entwickelt, der die scharfen Lebensmittel so stark verdünnte, bis keine Schärfe mehr wahrnehmbar war. Die Skala reicht von 1:1 Milliliter bis 1:16 Millionen Milliliter (= 16 000 Liter). Dort, zuoberst auf der Skala, befindet sich das reine Capsaicin. Da jeder Mensch unterschiedlich auf Schärfe reagiert, ist die Skala sicher nicht verabsolutierbar. Man kann aber immerhin sagen, dass, wenn die Gemüsepaprika bei 0–10 liegt, die Tabasco-Sauce bei 5000 und Sambal bei maximal 10 000. Die «Dragon’s Breath»-Chilis, die verdünnt mit 2,5 Millionen Milliliter Wasser noch scharf schmecken, sind dann wohl nur für jene geeignet, deren Geschmacksknospen auf der Zunge bereits vollkommen abgestumpft sind.

In der Heilkunde findet man die Scharfmacher in wärmenden Salben und Wärmepflastern gegen rheumatische Beschwerden. Das Einreiben der scharfen Substanzen regt die Durchblutung an, löst Verspannungen und lindert Muskelschmerzen. Es gibt sogar Forschungsstudien, die der Chilischote ein krebshemmendes Potenzial zuschreiben. Die Forschungsgruppe fand heraus, dass Capsaicin in den Energiestoffwechsel der Krebszelle eingreift und bestimmte Proteine bindet – dadurch stirbt die mutierte Zelle ab. Da gesunde Zellen unversehrt bleiben, ist Capsaicin ein vielversprechendes und nebenwirkungsarmes Heilmittel in der Krebstherapie.

Auch auf das Herz und die Blutgefässe wirkt sich Chili günstig aus: Durch die erhöhte Blutzirkulation kann die Einnahme von Capsaicin zur Reduktion von Cholesterinablagerungen in den Blutgefässen beitragen, generell die Durchblutung und Nährstoffzufuhr in den Organen fördern und die Aufspaltung von Fetten im Darm begünstigen. Das wiederum hilft bei der Ausscheidung von Cholesterin. Eine kräftig gewürzte Ernährung erhöht zudem ganz generell den Stoffwechsel, kurbelt die Fett- und Kalorienverbrennung an und lässt die Pfunde purzeln, was das Herz zusätzlich entlastet. Dazu kommt, das Capsaicin das Wachstum von Bakterien hemmt und Glückshormone ausschüttet.

Wer scharfes Essen liebt , hat also gute Chancen, gesünder und glücklicher zu leben als jene, die sich mit Pfeffer, Salz und Aromat begnügen. Es lohnt sich also, im Bereich des Zumutbaren mit Chili und Co. zu experimentieren. Auch hier gilt natürlich: nicht übertreiben!

SCHARF / Auf Wochenmärkten gibt es oft eine grosse Auswahl an Chili. Man kann sie aber auch leicht selber ziehen. Die scharfen «Früchte» –botanisch gesehen sind es Beeren – wirken durchblutungsfördernd, schmerzstillend, entzündungshemmend und stoffwechselanregend.

Wenn die Schärfe der Chili auf der Zunge ein leichtes Brennen auslöst, reagieren Verdauungstrakt und Stoffwechsel reflektorisch auf diesen feinen Reiz. Die Körpertemperatur erhöht sich, die Verdauung wird aktiviert und wir beginnen zu schwitzen. Es reicht vollkommen, wenn man dem Körper den scharfen Reiz in mehreren kleinen Dosen zumutet. Das bringt viel mehr als feuerspeiende Münder, Schweissperlen auf der Stirn und rote Köpfe. Solche Überdosierungen wären besonders jetzt in den Sommermonaten sehr belastend für den Körper und keinesfalls für jeden Menschentyp geeignet!

Sollte es doch einmal des Guten zu viel sein, weil Sie vielleicht eine harmlos scheinende Chilischote falsch eingeschätzt haben, sollten Sie auf keinen Fall Wasser trinken. Besser ist es, das Feuer im Mund mit Joghurt, Brot, etwas Butter oder einem Stück Käse zu löschen. Und noch ein Tipp für die «Anfänger» in der Verarbeitung von Chilis: Niemals in den Augen reiben, nachdem man Chilis entkernt, geschnitten oder zerbrochen hat! Es ist die Hölle. Das gilt besonders für Kontaktlinsenträger. Waschen Sie die Hände mit Seife, vermeiden Sie es, sich mit den Fingern ins Gesicht zu greifen; tragen Sie allenfalls Handschuhe beim Verarbeiten von Chilis. //

* Sabine Hurni ist dipl. Drogistin HF und Naturheilpraktikerin, betreibt eine eigene Gesundheitspraxis, schreibt als freie Autorin für «natürlich», gibt Lu-Jong-Kurse und setzt sich kritisch mit Alltagsthemen, Schulmedizin, Pharmaindustrie und Functional Food auseinander.

Sonnencreme

Sind Sonnencremes für die Haut bedenkenlos? Ich nehme ab und zu ein kurzes Sonnenbad ohne Schutzcremes, da ich den Eindruck habe, diese trocknen meine Haut aus. M. K., Airolo

Mit dem Sonnenschutz ist es wie mit den Medikamenten: So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Wenn Sie den ganzen Tag in den Bergen wandern, ist ein guter Sonnenschutz zwingend notwendig. Ebenso am Strand. Ob Sie sich mit einem Hut, adäquater Kleidung, einem Sonnenschirm oder einer Sonnencreme vor der Sonne schützen, ist Ihnen überlassen. Die Haut muss einfach geschützt sein.

Abraten möchte ich vom täglichen Gebrauch von UV-Filtern in Tagescremen. Das ist Unsinn. Mit einem kurzen Sonnenbad wie Sie es beschreiben, verhalten Sie sich genau richtig: Kurze Sonnenbäder in regelmässigen Abständen sind für die Haut viel besser als die jährliche, zweiwöchige Sonnenintensivkur am Strand.

Die Sonnencreme-Industrie macht zurzeit grosse Fortschritte. Es gibt Produkte, die für Mensch und Umwelt wirklich gut verträglich sind. Das Schweizerprodukt «Ultrasun» zum Beispiel erfüllt in Sachen Sonnencreme höchste Ansprüche. Im Fachhandel und im Reformhaus gibt es viele weitere Marken von Herstellern, die ihre Verantwortung wahrnehmen, insbesondere im Bereich der Naturkosmetik.

Was halten Sie von der Urintherapie? In vielen Gesichtscremes ist der Stoff Urea, also Harnstoff enthalten. Warum nicht gleich Urin verwenden? A. W., Langnau

Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, abends ein Fussbad zu machen mit einem Schuss Eigenurin. Da es ein Ausscheidungsprodukt unseres Körpers ist, ekeln sich viele Leute davor. Doch gerade bei Hautausschlägen, Neurodermitis oder Psoriasis können Wickel oder Abreibungen mit Eigenurin sehr hilfreich sein. Bei der äusserlichen Anwendung ist unser Ekelgefühl unbegründet. Es ist auch nicht so, dass man danach stinkt, als hätte man sich in die Hose gemacht. Für die Hauttherapie lässt man den Eigenurin 20 Minuten einwirken und wäscht die Haut danach mit klarem Wasser ab. Ein Selbstversuch lohnt sich also alleweil! Vielleicht mit einem vertrauten, ehrlichen Menschen an der Seite, der Ihnen eine Rückmeldung betreffend Uringeruch geben kann.

Starke Menstruation

Ich habe sehr starke Menstruationsblutungen und Gallensteine. Wegen der starken Blutung ist mein Eisenspiegel eher tief. Gibt es eine Teemischung, die für das Eisen und die Galle gut ist ? Kann es sein, dass der Grüntee die Eisenaufnahme behindert ? Ich trinke ihn jeweils nach dem Mittagessen. B. L., Sion

Ich würde Ihnen empfehlen, bei der Menstruation anzusetzen. Also nicht in erster Linie den Eisenverlust zu therapieren, sondern den Hormonhaushalt. Dies mit dem Ziel, dass die Blutung nicht mehr ganz so stark ist.

Ein sehr gutes Kraut zur Linderung einer zu starken Blutung ist die Schafgarbe. Übrigens ist sie auch DIE Heilpflanze bei Gallensteinen. Trinken Sie doch am besten täglich zwei bis drei

Schafgarbentee.

Tassen von diesem Tee; eine davon nach der Hauptmahlzeit. Während der Menstruation darf es ruhig auch mehr sein. Im Weiteren habe ich sehr gute Erfahrungen mit der Gemmotinktur Himbeere gemacht. Gemmotinkturen werden aus den Triebspitzen frischer Pflanzen gewonnen. Die Himbeere wirkt sehr gut auf die Hormonsituation. Es ist ein Spray, den Sie morgens und abends in den Mund sprühen können. Sie bekommen ihn in der Drogerie. Für das Eisen würde ich Ihnen empfehlen, mit Kräutertabletten die Blutbildung zu unterstützen. Oft basieren diese auf der Brennnessel, einer sehr eisenreichen Heilpflanze.

Der Grüntee kann die Eisenaufnahme tatsächlich beeinträchtigen, jedoch nur, wenn Sie ihn unmittelbar zu den Mahlzeiten trinken. Hier unbedingt mindestens eine Stunde Pause einhalten. Bestimmt würde es auch etwas bringen, wenn Sie mit Akupunktur oder Fussreflexzonentherapie

den Energiefluss wieder ins Lot bringen. Falls Ihre Tochter mit einem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist, würde ich unbedingt die Narbe entstören lassen. Das funktioniert sehr gut über die Fussreflexzonentherapie.

Kann ich die Aufnahme des Vitamins B12 verbessern ? Ich bin Vegetarierin und mein B12-Wert ist eher niedrig, obwohl ich Milchprodukte esse. Kann es sein, dass ich das Vitamin nicht gut aufnehme ?

B. H., Lengnau

Genau wie die Nasenschleimhaut oder die Augen muss auch die Darmschleimhaut feucht sein, um die Funktionsfähigkeit zu wahren. Ist die Darmschleimhaut eher trocken, was mit zunehmendem Alter öfters vorkommen kann, hat es zur Folge, dass gewisse Nährstoffe über die Darmschleimhaut nicht mehr gut aufgenommen werden können. Neben der Einnahme von B-Vitaminen wäre es wichtig, dass Sie die Darmschleimhaut mit Ihrer Ernährungsweise gut pflegen. Starten Sie mit einem Präparat, das die Darmflora aufbaut. Dieses nehmen Sie zwei bis drei Wochen lang ein. Sparen Sie nicht beim Öl und bei den Fetten. Kochen Sie mit Ghee (reine Bratbutter), geben Sie Olivenöl über die Speisen und essen Sie trockene Speisen wie Brot und Kräcker nur mit Aufstrich. Täglich eine Handvoll Mandeln, Sonnenblumenkerne, Leinsamen (gut kauen und danach ein Glas Wasser trinken) oder Kürbiskerne liefern gesunde Fette, die dem Darm guttun. Für die Darmgesundheit sind auch Sauerkraut, Nori- und ChlorellaAlgen wichtig. Diese Lebensmittel sind

Trockenes Brot besser mit Aufstrich essen.

Die magensaftresistente Kapsel löst sich gezielt im Darm.

Gaspan® –bei Blähungen, Druck- und Völlegefühl in der Bauchgegend mit leichten Krämpfen.

9 Hilft bei Verdauungsbeschwerden

9 Pflanzlich aus Pfefferminzund Kümmelöl

9 Gut verträglich Blähungen? Völlegefühl? Bauchkrämpfe?

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Arbeitsbedingungen an Spitälern – eine Gefahr für Patientinnen und Patienten ?

Die Corona-Pandemie hat bewirkt, dass die anspruchsvolle Arbeit von medizinischem und pflegerischem Personal mehr beachtet und auch mehr geschätzt wird. Und dies zu Recht: Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger arbeiten häufig unter kritischen Bedingungen, manchmal sogar unter dem Radar des Arbeitsgesetzes. Der Spardruck im Gesundheitswesen und die damit verbundenen Kostensenkungsmassnahmen setzen nicht nur die Entscheidungsträger im Gesundheitswesen, sondern auch das Fachpersonal in eine Stresssituation. In einer Umfrage des Verbands der Schweizerischen Assistenz- und Oberärzte aus dem Frühjahr 2020 gibt jeder zweite Befragte an, in den letzten zwei Jahren Gefährdungen durch übermüdete Ärzte erlebt zu haben.

Die beschriebene Situation hat auch Konsequenzen für Patientinnen und Patienten: Medizinische und betreuerische Leistungen von gestressten Fachpersonen bergen eine erhöhte Gefahr, nicht in der gewohnten Qualität erbracht zu werden. So viel ist klar: Die hohe Qualität in Schweizer Spitälern ist nur mit guten Arbeitsbedingungen möglich. Es bleibt zu hoffen, dass die CoronaPandemie ein erneutes Schlaglicht auf diese Entwicklung geworfen hat. Susanne Gedamke, Präsidentin des Gönnervereins

Mehr zum Thema Patientenrecht unter Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, www.spo.ch Telefonische Beratung via Hotline 0900 567 047, Fr. 2.90/Min. Im Rahmen der SPO-Mitgliedschaft erhalten Sie diese Beratung unentgeltlich (044 252 54 22).

ausserdem gute Vitamin-B12-Lieferanten auf pflanzlicher Basis. Denn nur weil Sie vegetarisch leben, muss der B12-Spiegel nicht zwingend tief sein. Auch im Vollfett-Käse, Joghurt und in Eiern ist reichlich Vitamin B12 enthalten. Problematischer ist die Versorgung bei Menschen, die sich über längere Zeit vegan ernähren.

Wie kann man aus ayurvedischer Sicht Maden- resp. Fadenwürmer im Darm bekämpfen ? Mein achtjähriger Sohn und meine Frau sind mit Würmern befallen. Meine Frau stillt noch. T. M., Urnäsch

Um den Wurmzyklus zu durchbrechen, ist die Hygiene das A und O. Sie sollten alle die Fingernägel sehr kurz halten und täglich mit einer Bürste und Seife schrubben; ebenso die Hände regelmässig gut putzen. Über Nacht können die beiden enge Unterhosen tragen, die man jeweils mit dem Kochwäsche-Programm wäscht. Wenn immer möglich: nicht kratzen, da auf diese Weise die Wurmeier an die Finger und ins Gesicht gelangen.

Im Ayurveda werden Wurmerkrankungen mit Bitterstoffen behandelt. Zu den bittersten Gewürzen zählen Bockshornkleesamen und Kurkuma. Ihr Sohn und Ihre Frau können drei Mal täglich fünf Bockshornkleesamen schlucken – nicht kauen, da sie sehr hart sind –, am besten zusammen mit einer Tasse warmem Kurkumawasser. Bockshornklee fördert gleichzeitig die Milchbildung bei Ihrer Frau. Bei uns kennt man Wermut und Enzian als Antiwurmmittel. Es sind die beiden bittersten Heilpflanzen überhaupt und Ihr Sohn wird sich weigern,

auch nur einen Schluck von so einem Tee zu trinken. Deshalb würde ich bei ihm eher auf ein Glas Karottensaft, morgens nüchtern getrunken, und rohe Karotten setzen, die er täglich essen sollte. Dies über zwei bis drei Wochen hinweg.

Wenn Sie damit keinen Erfolg haben, wäre es angezeigt, beim Kinderarzt oder in der Apotheke ein Wurmmedikament zu holen.

Trockene Scheide

Seit den Wechseljahren ist meine Scheide sehr trocken und meine Nägel sind brüchig und splittern. Hormone möchte ich nicht nehmen. Was habe ich für andere Möglichkeiten ? P. K., Nyon

Wenn nach den Wechseljahren das Östrogen fehlt, leiden viele Frauen an einer trockenen Scheide. Dadurch wird die Schleimhaut dünner und empfindlicher. Zum Schutz der Haut ist es wichtig, dass Sie den Intimbereich täglich mit einem guten Öl pflegen; geeignet sind Pflanzenöle wie Mandel-, Oliven- oder Sesamöl ohne Zusätze. Auch eine Fettsalbe, zum Beispiel Bepanthen, erfüllt diesen Zweck. Probieren Sie aus, was für Sie angenehmer ist. Sehr wohltuend ist es auch, wenn Sie einen Tampon mit Öl aufsaugen und diesen über Nacht einführen.

Zur Stärkung der Nägel schwören viele Frauen auf die Mineralsalzkombination Nr. 1 (Calcium fluoratum) und Nr. 11 (Silicea) der Mineralsalze nach Dr. Schüssler. Sie sorgen für Elastizität und Feuchtigkeit. Auch die Nägel werden mit den Mineralsalzen stärker. Gute Erfahrungen mache ich auch mit den Hirsana-Kapseln. Sie enthalten Hirseöl, Biotin, Pantothensäure, Vitamin E und weitere Nährstoffe, die für Haare und Nägel sehr wichtig sind. Die Pantothensäure befeuchtet zudem den Körper. Das Präparat könnte Ihnen in vieler Hinsicht guttun.

Damit Sie auch über die Ernährung Feuchtigkeit in den Körper bringen, wäre es gut, wenn Sie eher gekochte Speisen zu sich nehmen, Suppen und Saucen, aber auch saftige Früchte und stark wasserhaltiges Obst wie Gurken. Sie dürfen durchaus etwas grosszügig sein mit den Fetten, sofern Sie gesunde, pflanzliche Fette oder reines Ghee

Mandelöl.

(ayurvedische Bratbutter) verwenden. Die Fette kommen bei vielen Leuten zu kurz. Sie sind aber wichtig, um die Darmschleimhaut zu befeuchten und die fettlöslichen Vitamine gut aufnehmen zu können. Man muss den Körper deshalb täglich innerlich mit gesunden Fetten schmieren. Sie können zum Beispiel abends einen Teelöffel Leinöl mit etwas warmem Wasser trinken, vor dem Zubettgehen. Das ist übrigens auch ein wunderbares Hilfsmittel bei Verstopfung.

Schwitzen

Ich (65) habe mehrmals pro Tag und auch in der Nacht Schweissausbrüche. Meine Werte sind alle normal, ich bin nicht gestresst und esse gesund. Was könnte Linderung verschaffen ?

M. M., Wohlen

Das Schwitzen kann sehr viele Ursachen haben: ein letzter Schub der Wechseljahre, ein Ungleichgewicht im Säure-Basen-Haushalt, zu viel erhitzende Lebensmittel, Stress oder auch eine organische Ursache. Wenn sich nichts verändert, wäre eine Untersuchung beim Hausarzt sicherlich sinnvoll.

Bis dahin kann ich Ihnen Folgendes empfehlen: Verzichten Sie beim Essen auf zu Saures, Salziges und sehr Scharfes (Chili); auch den Kaffeekonsum sollten sie zumindest ein bisschen reduzieren.

Zur Regulation der Schweissproduktion haben sich die beiden Schüsslersalze Nr. 8 und Nr. 11 bewährt. Lösen Sie dreimal täglich je zwei Tabletten

davon in etwas warmem Wasser auf und trinken Sie dieses dann. Ausserdem könnten Sie täglich zwei Tassen Salbeitee trinken. Salbei ist ein sehr gutes Heilmittel gegen übermässiges Schwitzen. Falls das Schwitzen noch mit den Wechseljahren zusammenhängt, ist Cimicifuga, die Traubensilberkerze, die Heilpflanze der Wahl.

Sabine Hurni, Drogistin, Naturheilpraktikerin und Ayurveda-Expertin, beantwortet Ihre Fragen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen persönlich und ganzheitlich. sabine.hurni@chmedia.ch oder «natürlich», Leserberatung, Neumattstr. 1, 5001 Aarau. www.natuerlich-online.ch

Ehret und preiset das einzig wahre Heilmittel, die vera unica medicina ! So hoch verehrt der Ehrenpreis früher war, wird das Pflänzchen heute fast nur noch von achtsamen Spaziergängern gepriesen, welche das schöne Wegerichgewächs am Wegrand entdecken.

Text: Steven Wolf

Die himmelblauen Ehrenpreisblüten leuchten bezaubernd schön in Rasenflächen und Wiesen. Weltweit gibt es über 450 Arten der Pflanzengattung Ehrenpreis (Veronica). Hierzulande kennen viele die gängigeren Arten wie zum Beispiel den Gamander- (V. chamaedrys) und Acker-Ehrenpreis (V. agrestis) oder den Efeu-Ehrenpreis (V. hederifolia). Diese Arten verwandeln den Boden über weite Flächen hinweg in ein blaues Meer; sie holen, sinnbildlich gesprochen, mit ihren unzähligen zierlichen Blüten den Himmel auf die Erde. Weniger bekannt ist der Echte Ehrenpreis (Veronica officinalis), der auch Wald-Ehrenpreis genannt wird und in einem hellen blaulila Ton blüht. Bei unseren Vorfahren galt dieser als sehr wichtiges und heiliges Kraut, das als Grundheilkraut, Heil aller Welt oder auch Heil aller Schäden bezeichnet wurde. Das kommt nicht von ungefähr, kam der Echte Ehrenpreis doch bei sehr vielen Beschwerden zum Einsatz.

Noch vor nicht allzu langer Zeit ordnete man den Ehrenpreis den Braunwurzgewächsen (Scrophulariaceae) zu; heute zählt er zur Familie der Wegerichgewächse (Plantaginaceae). Er mag windgeschützte Standorte, ist sommerwärmeliebend und bevorzugt nährstoffreiche, lehmhaltige Böden. Sein Wesen ist relativ nässescheu und es verabscheut gedüngten Boden. Der Echte Ehrenpreis ist deshalb vorwiegend in trockenen, lichten Wäldern, an Waldrändern, abgeholzten Flächen, Hecken und an Wegrändern zu finden.

Das Pflanzenwesen wahrnehmen

Einen grossen Teil seines Lebens verbringt der Ehrenpreis in unmittelbarer Nähe zu Mutter Erde: Die zarte Pflanze wächst nicht in die Höhe, sondern bildet mit ihren schlängelnden, oberirdischen Ausläufern, die sich immer wieder neu verwurzeln, regelrechte

Blütenkissen. Seine Ausläufer und die grünlichen, fast silbriggrauen Blätter sind auffallend weich behaart. Die Laubblätter sind eher breit, eiförmig, gegenständig angeordnet und am Rand leicht gesägt. Erst in der Blütenzeit, von Mitte Mai bis Ende August, streckt sich der Ehrenpreis zum Himmel hoch und beginnt aufzustängeln. So kann er eine Höhe von 10 bis 15 Zentimeter erreichen. Die Blüten wachsen, wie Trauben, an einer Rispe und meist nur im oberen Drittel der Pflanze. Sie bestehen aus vier Kelchblättern, die in zarten Blau-Violett-Lila-Tönen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Wenn ich mich hinsetze, um die feinstoffliche Ebene eines Pflanzenwesens während einer meditativen Kontaktaufnahme auf mich wirken zu lassen, nehme ich den Ehrenpreis als ein schlangen- und drachenähnliches Wesen wahr. Es bewegt sich schlängelnd und meinen Körper umwindend von den Füssen her aufwärts in Richtung Kopf, um in meinem Kopf seine volle Blütenkraft zu entfalten. Dabei nehme ich eine angenehme Reduzierung der Wärme in meinem ganzen Körper wahr, vor allem in meinem Haupt. Ich beginne mich zu entspannen. Die Gedanken und die Welt um mich herum werden still. Dann durchdringt ein leises Raunen, ein zärtliches Flüstern meine Wahrnehmung. Die Atmung wird tief und ich beginne loszulassen. Nach und nach stellt sich ein

* Steven Wolf hat schon als Kind von seiner Grossmutter altes Pflanzenwissen gelernt und weiss um die Kraft der Natur mit all ihren sichtbaren und unsichtbaren Wesen. Er lebt im Jurtendorf in Luthernbad, wo er zusammen mit seiner Partnerin ganzheitliche Pflanzenkurse für interessierte Menschen durchführt. www.pflanzechreis.ch

wolfs heilpflanze | gesund werden

ALLERWELTSHEIL | Der Echte Ehrenpreis ist eine äusserst vielseitige Heilpflanze. Er soll sogar vor Flüchen und Behexung schützen. Und Teemischungen verleiht er eine harmonische Note.

| Lore ad quas dolore volles sitecea tibusa volupid ipsumque aut aci ventem netur sequi.

Schule für Sterbeund Trauerbegleitung

Berufsbegleitende ein- oder zweistufige Ausbildung mit namhaften Gastdozenten:

Anouk Claes, Rosanna Abbruzzese, Dolly Röschli, Kurt Nägeli, Antoinette Bärtsch, Pete Kaupp, Renate von Ballmoos, Marcel Briand, Karin Jana Beck, Nel Houtman, Kokopelli Guadarrama, u.a.

● Für eine Tasse Tee braucht es zwei Teelöffel Ehrenpreis: einfach mit kochendem Wasser übergiessen und 5 Minuten ziehen lassen. Dreimal täglich je eine 1 Tasse davon trinken. Das treibt den Harn und den Schweiss, wirkt blutreinigend und senkt die Blutcholesterinwerte.

● Für einen Umschlag ein Baumwolltuch in Ehrenpreistee tränken und dann auf die Wunden oder Hautausschläge legen. Dies hilft gegen Entzündungen und Verletzungen.

● Einen starken Tee kann man auch als Mundspülung und Gurgelmittel nutzen. Das hilft bei Zahnfleischbeschwerden, Entzündungen und Mandelerkrankungen.

● Ein besonders wirksamer Tee gegen Hautjucken im Alter besteht aus Ehrenpreis, Baldrianwurzel und Holunderblüten in gleichen Teilen. Ein Esslöffel dieser Mischung mit einer Tasse Wasser in der Pfanne kurz aufkochen und danach 15 bis 20 Minuten ziehen lassen. Täglich zwei bis drei Tassen trinken.

Die Baldrianwurzel beruhigt die Nerven und die Zellen der Haut, was die Reduktion von Juckreiz unterstützt.

● Alle Arten des Ehrenpreises sind essbar und eignen sich für die Wildkräuterküche. Dazu sammle man das blühende Kraut für Salate und Suppen. Getrocknet und grob zerkleinert dient es als herb aromatisches Würzmittel.

GamanderEhrenpreis.

Nächster Ausbildungsbeginn: Samstag, 27. März 2021

«Die Tränen der Freude und der Trauer fliessen aus derselben Quelle»

Zentrum Jemanja

Ifangstrasse 3, Maugwil 9552 Bronschhofen Telefon 071 911 03 67 info@jemanja.ch www.jemanja.ch

Gefühl der Ruhe ein. Zufriedenheit und das Gefühl von tiefer Verbundenheit erfüllen mich. Ich fühle mich Ganz. Die Freiheit, die Grenzenlosigkeit des Himmels ist plötzlich zum Greifen nah.

Ein älterer Name des Echten Ehrenpreises lautet «Grindheil». Das kann man in zweierlei Hinsicht deuten: Zum einen, dass der Ehrenpreis bei Kopfschmerzen eingesetzt wurde – die kühlen Farbtöne der Blüten deuten auf eine beruhigende, erfrischende und entspannende Wirkung der Kopfregion hin. Die Heilpflanze eignet sich also für Menschen, die viel geistige Arbeit verrichten müssen oder bei Nervosität, Schwindel und Schwermut infolge von geistiger Überanstrengung. Sogar bei Gedächtnislücken und zur Stärkung des Erinnerungsvermögens kann ich den «Grindheil» einsetzen. Zum anderen bedeutet «Grind» auch Schorf oder Kruste. Und tatsächlich wirkt der Ehrenpreis innerlich und äusserlich hervorragend bei Milchschorf von Babys. Ebenso bei chronischen Hautleiden wie Ekzemen, Neurodermitis, Schuppenflechte, Krätze, Altersjucken oder Akne. Und auch bei Verbrennungen und entzündeten Wunden verschafft «Grindheil» Linderung.

Ehrenpreis ist mit seiner flächigen Ausbreitung ein wunderbarer Bodendecker. Diese Wuchsart, gepaart mit den zarten, ja schon fast hinfälligen Blüten, signalisiert mir Schutz und Grenzen, was hervorragend passt zur Haut. Und da die Haut ein Spiegel unserer Gefühlswelt ist, verwende ich den Ehrenpreis sehr gerne bei Hautproblemen mit emotionalem Hintergrund.

In seiner deutlichen Blattausprägung und der feinen Behaarung wiederum erkenne ich seine lungenstärkende Wirkung. Das bestätigt die Laboranalyse: Der Echte Ehrenpreis enthält viel Aucubin. Dieser sekundäre Pflanzenstoff wirkt stark antibakteriell, entzündungshemmend und reizmildernd. Daher nutze ich den Ehrenpreis gerne bei einer Sommergrippe mit Erkältungsbeschwerden, wie Husten, Katarrh oder Verschleimung der Atemwege. Auch Menschen, die empfindlich auf Schimmelpilzsporen reagieren, können von der Wirkung des Ehrenpreis profitieren.

In seinem schlängelnden Wuchs mit unzähligen Ausläufern erkenne ich zudem ein vermittelndes, verbindendes Prinzip: den Götterboten Merkur. Aber da ist noch mehr versteckt im nicht sichtbaren Bereich, denn einer seiner weiteren Namen, Allerweltsheil, weist mich auf die höhere Oktave des Merkurs hin –quasi auf sein höheres Selbst, den Planeten Chiron. Ihm sind Dünndarm, Stoffwechsel und Unterleib zugeordnet – Unterleibsbeschwerden, Verdauungsstörungen und Darmentzündungen sind sein Gebiet. Chiron werden allgemein Pflanzen zugeordnet, die fast alles heilen können, so wie eben der Echte Ehrenpreis.

Die Kraft des Ausgleichs

Diese dem Ehrenpreis innewohnende Kraft kann mich rasch ins Gleichgewicht bringen. Sie hilft mir, das Energiezentrum zwischen den Augenbrauen, das dritte Auge, weiter zu öffnen, meine Sinne zu schärfen und meine Beobachtungsgabe immer präziser werden zu lassen, um mich noch tiefer mit meiner inneren Göttlichkeit zu verbinden. Auf der psychischen Ebene wirkt der Ehrenpreis der Tendenz entgegen, sich mit selbstkritischen, ständig nörgelnden Gedanken und destruktiven Energien zu belasten. In der alten Volksheilkunde gehörte der Ehrenpreis denn auch zu den «Beschreikräutern». Damit sind Pflanzen gemeint, die gegen das Verfluchen und Verhexen schützen.

Wenn sich schlimme Vorahnungen im Kopf festsetzen oder mich ein Schaudern erfasst als Vorbote eines Übels, kann es helfen, in aller Ruhe durchzuatmen und einen Tee aus Ehrenpreis zu trinken. Dieses wunderbare Pflanzenwesen hilft mir, mich von negativen Gedanken und bösen Geistern abzugrenzen und mich wieder selbst zu spüren. Es hilft auch, meine eigenen Gefühle von den Gefühlen anderer klar zu unterscheiden. Es geht darum, mich frei zu machen vom Urteil anderer und meinen eigenen Weg zu gehen. Wenn jeder eine eigene, stabile emotionale Haltung erlangt, ist ein Leben in Gemeinschaft besser lebbar.

Der Ehrenpreis ist allgemein ein wunderbarer Verbinder und rundet viele Teemischungen, Ölauszüge, Tinkturen, Bachblüten und Wildkräutergerichte ab. Auch solche, die nicht wirklich harmonieren. Die stärkste Heilkraft übrigens besitzen jene Ehrenpreispflanzen, die unter Eichen wachsen. Mit etwas Glück kann man dort sogar einige der seltenen, ausschliesslich weiss blühenden Exemplare finden. //

Unsere Lieblingsmusik lässt uns leicht und beschwingt fühlen, entspannt unsere Sinne, weckt Erinnerungen und nährt die Seele; sie schenkt uns Glücksgefühle, lässt uns tanzen und jauchzen. Musik kann aber noch viel mehr. Sie kann heilen.

Text: Carmelina Bonanno

MUSIK wirkt heilend und aktivierend auf betagte Menschen und Frühgeborene.

« Wenn man wissen möchte, ob ein Königreich gut regiert ist, ob seine Moral gut oder schlecht ist, liefert die Qualität seiner Musik die Antwort. »

Konfuzius, 551–470 v. Chr.

Eine leichte Schwingung vibriert durch den Körper; die Augen sind geschlossen, warme Klänge durchdringen Raum und Sinne. Einige Menschen liegen unter dem Piano, andere wiederum sitzen meditativ auf der Bühne und im Publikum. Sie lauschen fasziniert der 432 Herz Translational Music des weltbekannten Zellbiologen und Musikers Emiliano Toso. Körper und Gesichtszüge entspannen sich immer mehr, viele sind emotional berührt, haben Tränen in den Augen.