6 minute read

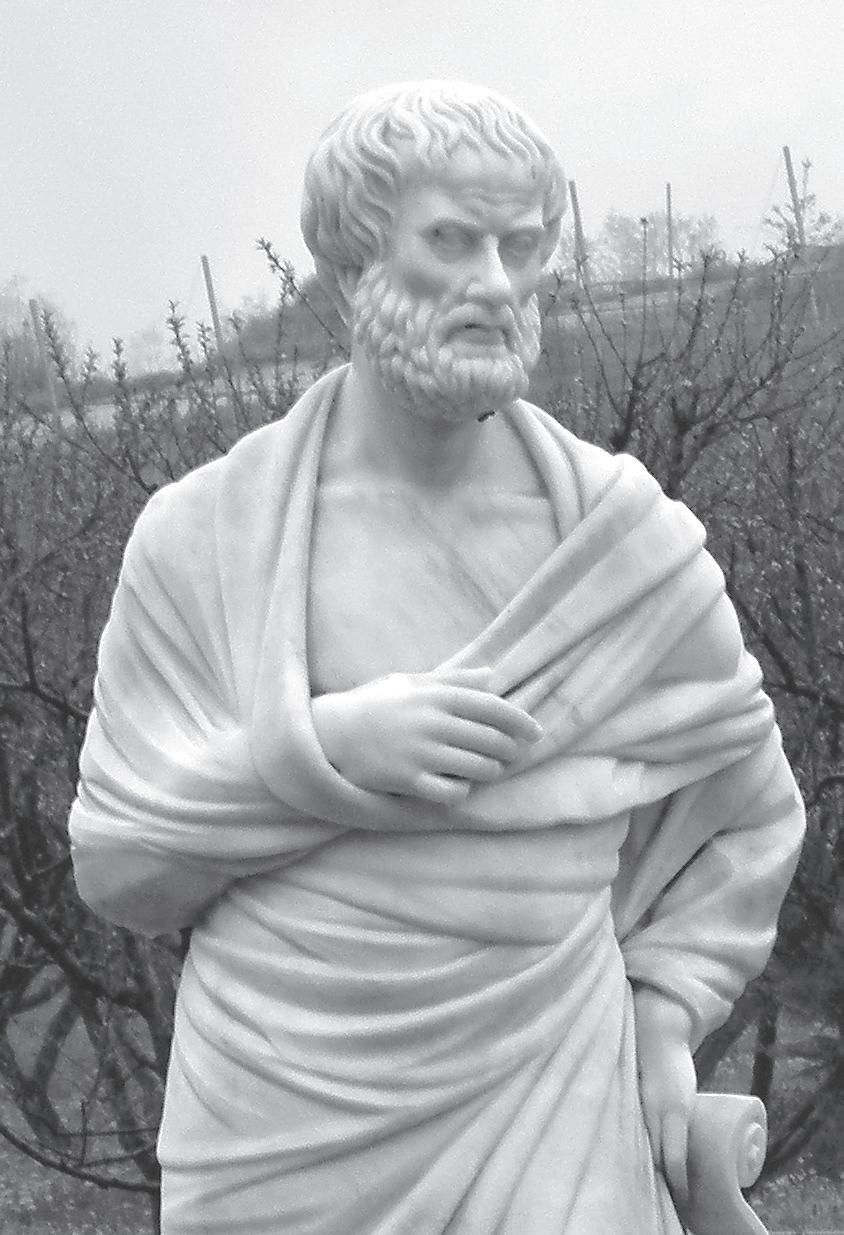

Aristoteles

ARISTOTELES (384–322 V. CHR.) Griechischer Universalgelehrter

Herr Aristoteles, wie wurden Sie zum Übervater der Philosophie?

Herr Aristoteles, unfassbare 2000 Jahre lang waren Sie der unbestrittene Übervater aller Philosophen. Wie haben Sie das geschafft? Aristoteles: Meine Gedanken scheinen eben gestimmt zu haben. Und ich war der Erste, der sie niedergeschrieben hat, und erst noch geordnet. War Letzteres vielleicht sogar der springende Punkt? Haben Sie lediglich die Ansichten Ihrer Zeit festgehalten, ohne selbst viel Neues beizutragen? A.: Eine bösartige Unterstellung. Immerhin stammen zwei wesentliche Theorien von mir! Welche? A.: Die Universalientheorie und die Erkenntnistheorie. Beginnen wir mit der Universalientheorie. A.: Ich ging von den Namen aus, die man Dingen oder Personen gibt. Es gibt zwei Arten. Da sind einerseits die Eigennamen, die sich auf etwas Individuelles beziehen, wie zum Beispiel Sonne, Griechenland oder Odysseus. Andrerseits gibt es Bezeichnungen, die sich auf verschiedene Subjekte anwenden lassen, wie zum Beispiel Hund, Katze, Mensch. Diese zweite Sorte sowie alle Eigenschaftswörter, also zum Beispiel weiss, hart, rund usw., sind Verallgemeinerungen, sind Universalien, die mich zu meiner Universalientheorie geführt haben. Wieso Universalientheorie? A.: Eigennamen benennen etwas ganz Bestimmtes, Einmaliges, alles andere sind Bezeichnungen für eine Universalie. Hier spricht man von «dieser», dort von «derartig». Universalien haben kein Eigenleben, sie können auch an mehreren Orten gleichzeitig vorkommen. Könnte man statt Universalien auch Wesen sagen? A.: Nein! Wesen ist das, was man durch seine eigenste Natur ist. Ohne dieses Wesen hört man auf zu sein. Das Wesen eines Dinges sind diejenigen seiner Eigenschaften, die sich nicht verändern können, ohne dass das Ding seine Identität einbüsst.

Und was bedeutet das alles nun für unser Leben? A.: Wir können diese Begriffe einordnen in ein grosses Ganzes. Dieses Bestimmen des Materiellen macht das Sein aus. Nur das gibt es für uns, was in eine Ordnung gebracht worden ist. Die Universalientheorie zeigt auch auf, dass jeder Mensch einzigartig ist. Weil jeder eine Seele hat. Die Seele ist die individuelle Form des Körpers. Die Seele ist die Gestalt des Körpers? A.: Nein, das ist anders zu verstehen: Die Seele macht aus dem Körper ein individuelles Ding, den Organismus. Aha. Form ist also das, was einer bestimmten Menge Stoff eine Einheit verleiht. Damit sind wir ja bereits bei Ihrer zweiten Theorie, Ihrer Erkenntnistheorie. Wie geht diese? A.: Ich habe zwischen Stoff und Form unterschieden. Zum Beispiel? A.: Die Statue ist eine Form, der Marmor ein Stoff. Dank der Form wird der Stoff zu einem Ding. Indem wir etwas mit unseren Sinnen wahrnehmen, fischen wir es sozusagen aus dem formlosen Strom der Möglichkeiten heraus. Diese ganz bestimmte Form bleibt uns in Erinnerung. Wir geben ihr einen Namen. Siehe Universalientheorie! Aus einer Universalie (Marmor) wird etwas Individuelles (eine ganz bestimmte Statue). Geht das auch in der Natur, ohne Mitwirkung des Menschen? A.: In der Botanik ist die Natur selbst die Künstlerin. Die Materie ist also nur die Voraussetzung dafür, dass etwas Bestimmtes entsteht? A.: Materie ist ein beliebig formbarer Stoff. Die Form macht aus der Materie ein ganz bestimmtes Ding. Der Stoff ist eine Möglichkeit, seine Veränderung ist eine Entwicklung, die Form ist die aktuelle Wirklichkeit. Ideen machen den Stoff erst zu Dingen. Das also ist die Erkenntnis in Ihrer berühmten Erkenntnistheorie! Material und Geist stehen also in einem Wechselspiel. A.: Stoff und Form, Materie und Geist, die Welt und Gott benötigen einander und sind aufeinander an-

gewiesen. Sie verhalten sich wie zwei Liebende. Wer oder wo ist denn Ihrer Meinung nach Gott? A.: Es muss ganz zu Beginn etwas Ewiges, Göttliches gewesen sein, das die formlose Materie in Bewegung gesetzt hat. Die reine Form wurde durch einen ersten Beweger in Gang gebracht. Durch den Schöpfergott. A.: Nicht ganz. Der erste Beweger fand ja die materielle Welt bereits vor. Gott ist reine Form, ohne Stoff. Er ist damit unveränderlich. Wenn es um Gott geht, werden die Dinge ziemlich rasch abstrakt und schwer verständlich. Können Sie uns zum Abschluss unseres Gesprächs noch etwas Handfestes mit auf den Weg geben? A.: Sie möchten etwas Praktisches von mir hören? Suche die Tugend! Die Tugend … noch so ein Begriff … A.: Jede Tugend ist die Mitte zwischen zwei Extremen, die goldene Mitte! Zum Beispiel? A.: Mut ist das Mittelding zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Freigiebigkeit ist das Mittelding zwischen Verschwendungssucht und Geiz. Selbstbewusstsein ist das Mittelding zwischen Eitelkeit und Selbsterniedrigung. Bescheidenheit ist das Mittelding zwischen Schüchternheit und Unverschämtheit … Herr Aristoteles, … A.: Noch etwas: Was für den Einzelnen gut ist, ist auch für den Staat gut. Und umgekehrt. Das Beste ist deshalb ein Mittelweg zwischen Privatem und Öffentlichem. Schlecht sind die Extreme: Tyrannei oder Herrschaft der Reichen einerseits, Pöbelherrschaft andererseits. Herr Aristoteles, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.

Image

Ich war in meiner 40-jährigen Karriere 30 Jahre lang derjenige TVFussballreporter, der im Vergleich zu den Kollegen am wenigsten gesprochen hat. Dies wurde jeweils an Ausbildungstagen im Anschluss an die Fussball-Weltmeisterschaften gemessen und analysiert. Ich habe auch 30 Jahre lang mindestens so viele Unterhaltungs- wie Sportsendungen moderiert. Dennoch bin ich bis heute der «Schnurri der Nation» geblieben sowie der Sportreporter, der auch noch ein paar Quiz- und Showsendungen moderierte. Seltsam, nicht? Wer am Radio und vor allem am Fernsehen auftritt, stellt sich aus. Das Publikum wird ihn oder sie unbarmherzig als sympathisch oder unsympathisch einstufen, als kompetent oder inkompetent, als unterhaltend oder langweilig, kurz, als fähig oder unfähig, gut oder schlecht. Ich kenne bis heute kein Verfahren, mit dem sich eine solche Wirkung zuverlässig voraussagen liesse, obwohl dies schon seit Jahrzehnten versucht wird mit Wissenstests, psychologischen Analysen und ausgeklügelten Versuchsanordnungen. Gemessen werden kann jeweils ohnehin nur der Ist-Zustand, viel wichtiger wären aber die Entwicklungsmöglichkeiten. Nur der Ernstfall gibt Aufschluss. Es empfiehlt sich also, zunächst mit kleineren Sendungen zu Randzeiten zu beginnen, bevor man sich dem grellen Scheinwerferlicht des Abendprogramms aussetzt. Ein zweites Phänomen besteht darin, dass die Leute sich von einem Präsentator sofort ein Bild machen, und dies dann bis ans Ende seiner Tage beibehalten. Der Konsument wünscht sich keine komplexe, sich womöglich gar verändernde Persönlichkeit, sondern klare Typen, bei denen immer klar ist, was einen erwartet. Jedem Menschen sein klar definiertes Image! Diesen Gesetzen habe auch ich mich nicht entziehen können. Wie alle Radioleute, die zum Fernsehen wechselten, sprach ich in der Anfangsphase überdurchschnittlich viel. Schon hatte

ich den Übernamen «Schnurri» weg, der später immerhin noch zum «Schnurri der Nation» veredelt wurde. In diesem Ausdruck schwingt stets auch ein gewisser negativer Unterton mit, nämlich der leise Vorwurf der Oberflächlichkeit und Inkompetenz. Dem habe ich durch besonderen Fleiss entgegenzuwirken versucht. Mein Ansehen mag im Verlauf der Zeit gestiegen sein, die Etikette aber blieb für immer. Ich profitierte aber auch vom Irrationalen der Beurteilung durch das Publikum. Just als ich mir als Radiofussballreporter die ersten Sporen abverdiente, beendete bei den Grasshoppers ein Spieler namens Thurnheer seine Karriere. Viele glaubten nun, dass ich das sei, und erkannten dementsprechend sofort mein Insiderwissen und meine profunden Kenntnisse. Ich habe nie behauptet, der Ex-Fussballer zu sein, habe mir allerdings auch keine besondere Mühe gegeben, das Missverständnis aufzuklären … Der Übergang vom Sport zur Unterhaltung war heikler, als ich gedacht hatte. Karl Erb, die grosse TV-Sportreporter-Autorität, riet mir dringend davon ab. «Als Unterhaltungs-August wirst du innert Kürze deine Glaubwürdigkeit als Journalist verlieren und im Sport fortan einen schweren Stand haben.» Kurz vor seinem Tod gestand er mir, dass er sich damals geirrt habe. In den Grundzügen hatte seine Aussage aber schon zugetroffen. Ich meisterte diese schwierige Kurve nur mit Glück und einer Portion Intuition. Das grössere Problem stellte sich jedoch andersherum. «Der Beni macht aus jedem Quiz einen Fussballmatch», hiess es immer wieder. Für das TV-Publikum bedeutete allein der Klang meiner Stimme einfach «Sport». Wahrscheinlich wäre das auch noch so gewesen, wenn ich an einer Abdankungsfeier gesprochen hätte …

Hätte ich mir vielleicht einen anderen Namen zulegen sollen, als ich Unterhaltungssendungen zu moderieren begann, und so sozusagen nochmals bei Null beginnen können, ohne Sportreporter- und Schnurri-Image? So hat es Voltaire gemacht. Wirklich? Sie glauben doch nicht etwa, dies sei sein richtiger Name gewesen? Das will ich jetzt aber persönlich von ihm wissen!