2022

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MÉXICO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MÉXICO

Resultados de la Metodología de Evaluación de las Oportunidades para las Mujeres en las Operaciones de Paz de la ONU (MOWIP)

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MÉXICO

Resultados de la Metodología de Evaluación de las Oportunidades para las Mujeres en las Operaciones de Paz (MOWIP)

DICIEMBRE 2022

D. R. © 2022 Fundación Universidad de las Américas, Puebla

Ex hacienda Santa Catarina Mártir s/n, San Andrés Cholula, Puebla, México, 72810

Tel.: +52 222 229 20 00

www.udlap.mx

www.udlap.mx/cesij

editorial.udlap@udlap.mx

D.R. © 2022, Dainzú López de Lara E., Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, Naiki Guadalupe Olivas Gaspar y Renata Chabert Bravo

Primera edición: diciembre de 2022

isbn: 978-607-8674-71-8

Diseño: Angélica González Flores

Prohibida la reproducción parcial o total de este libro, su tratamiento informático o la transmisión de alguna forma o en cualquier otro medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes. Reservados todos los derechos, incluido el derecho de venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma de cesión del uso del ejemplar.

Versión en pdf para difusión.

Resultados de la Metodología de Evaluación de las Oportunidades para las Mujeres en las Operaciones de Paz (mowip)

DICIEMBRE 2022

Agradecemos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (sspc) y a su secretaria, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por la apertura, interés y apoyo a lo largo de esta evaluación. Destacamos su compromiso y disposición para permitir entablar un diálogo abierto con el objetivo de detectar fortalezas y debilidades de las prácticas institucionales actuales para la incorporación de mujeres en operaciones de paz de la onu y al interior de esta institución. Pudimos constatar el trabajo que ha emprendido la sspc para lograr la distinción de ser una institución de disciplina y calidad. Enfatizamos también el compromiso serio e institucional en materia de políticas de igualdad de género al interior de la secretaría y su responsabilidad para apoyar los esfuerzos de Naciones Unidas para incrementar la participación de mujeres en operaciones de paz.

En segundo lugar, agradecemos y destacamos el trabajo y colaboración de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (resdal), con su equipo de implementación internacional, compuesto por Marcela Donadio, Felipe

Estre, Victoria Gómez, Samanta Kussrow, Elisa Rial, Rosario Rodríguez y Rodrigo Sánchez.

Asimismo, al general de división D. E. M. Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (sedena), al almirante José Raúl

Ojeda Durán, secretario de Marina (semar), al subsecretario de Seguridad Pública licenciado

Ricardo Mejía Berdeja, así como al titular del Servicio de Protección Federal (spf) Mtro. Luis Wertman Zaslav, al comandante de la Guardia Nacional (gn) general Luis Rodríguez Bucio, al comisionado de Prevención y Readaptación Social (pyrs) Mtro. Antonio Hazael Ruíz

Ortega, y de la Coordinación Nacional Antisecuestro (conase) Mtro. Marco Antonio Vargas González, quienes comisionaron al personal de encuestadores y apoyaron el trabajo local de la resdal

Finalmente, queremos expresar un agradecimiento especial al canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien ha sido un fuerte impulsor de la agenda «Mujer, paz y seguridad», a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos

Humanos Martha Delgado Peralta, al director general para la Organización de las Naciones

Unidas Dr. Eduardo Jaramillo Navarrete, y, por su acompañamiento, al consejero Roberto de León Huerta, coordinador para Asuntos Políticos y Mantenimiento de la Paz, y a Ifigenia Argueta Martínez, directora de Mantenimiento de la Paz. Asimismo, agradecemos a Martha Rebeca Gutiérrez Estrella en calidad de asistente de Programas para la Implementación de la Iniciativa Elsie y enlace entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, onu Mujeres, la udlap y la resdal

Este informe fue compilado por Dainzú López de Lara Espinosa, Gerardo Rodríguez

Sánchez Lara, Naiki Guadalupe Olivas Gaspar y Renata Chabert Bravo de la Universidad de las Américas Puebla, y recibió la colaboración de Xchell Celeste Sánchez Cruz, María del Rocío Lozano Solana, Antonio Montes Magaña, María Fernanda de la Cruz Sánchez, Edgar Darién González Vivanco y Jonathan Roberto Maza Vázquez.

Esta investigación fue financiada por la Iniciativa Elsie, mediante la Oficina de onu Mujeres (México); además, se contó con la colaboración del Instituto Nacional de las Mujeres, en etapas tempranas de la implementación.

Las opiniones expresadas en este informe son de las y los autores, y se basan en la mejor información de que disponen. No reflejan necesariamente las opiniones de onu Mujeres México, la resdal, la udlap, la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores aprobaron la publicación del presente informe que integra los comentarios y opiniones de un grupo representativo de esta institución.

14

Resultados estadísticos relevantes

INTRODUCCIÓN

¿Por qué necesitamos que más mujeres participen de manera significativa en las operaciones de paz de la onu y en las Fuerzas de Seguridad?

México: características nacionales

Participación de México en operaciones de paz de la onu y el componente policial

METODOLOGÍA

Introducción a la metodología mowip

RESDAL: la institución investigadora aliada

Implementación de la metodología mowip en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Selección de despliegue

Consideraciones al núcleo doméstico

Infraestructura en operaciones de paz de la ONU

Experiencias en operaciones de paz

Progreso profesional

Predisposición al liderazgo institucional

Roles de género

Exclusión social

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

APF

CDHCM

CECOPAM

CEEFA

CENDI

CESIJ

CNAR

CNDH

CONASE

CONAVIM

CRI

CSONU

CV

DCAF

DOF

DOP

EAS

EAS

ENDIREH

ENESS

FAM

FFF

FNUOS

FPNUL GN

GTOMP HAS

INEGI

INMUJERES

ISSSTE

MINJUSTH

MINUSMA

MINUSTAH

MONUC

MONUSCO

MOWIP MPS MTS MTT

MUCPAZ

Administración Pública Federal

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México

Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Centro de Desarrollo Infantil

Centro de Estudios sobre Seguridad, Impunidad y Justicia de la UDLAP

Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Coordinación Nacional Antisecuestro

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres

Centro de Rehabilitación Infantil

Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas

Curriculum vitae

Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad

Diario Oficial de la Federación

Departamento de Operaciones de Paz de la ONU

Sistema de Alerta de Emergencia

Explotación y abusos sexuales

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares

Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social

Fuerza Aérea Mexicana

Cuestionario (por sus iniciales en inglés) (véase la sección 3 de la metodología)

Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación

Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano Guardia Nacional

Grupo de Trabajo para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz

Hostigamiento y acoso sexual

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Instituto Nacional de las Mujeres

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Misión de la ONU de apoyo a la Justicia en Haití

Misión integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití

Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (que sucedió a la MONUC)

Metodología de Evaluación de las Oportunidades para las Mujeres en las Operaciones de Paz (por sus siglas en inglés)

Mujeres, Paz y Seguridad

Móviles de Apoyo a la Formación

Equipos Móviles de Formación

Mujeres Constructoras de Paz

Organización de los Estados Americanos Operaciones de Mantenimiento de la Paz Organización de las Naciones Unidas Operaciones de Paz Agentes de policía desplegados/as individualmente Producto interno bruto Plan Nacional de Acción Prevención y Readaptación Social Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Red de Seguridad y Defensa de América Latina Equipos de Asistencia a la Selección (por sus siglas en inglés) Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina Secretaría de Hacienda y Crédito Público Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias Servicio de Protección Federal Secretaría de Relaciones Exteriores Aproximación Segura a las Actividades en el Terreno Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana País(es) que aporta(n) contingentes y fuerzas de policía (por sus siglas en inglés) Universidad de las Américas Puebla Curso de Contingentes en Misiones Operativas de Paz Cumbre de Jefes de Policía de la ONU Curso de Militares Expertos en Misión Política de las Naciones Unidas (por sus siglas en inglés) Misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia Violencia basada en el género

ra que apoya a la institución y un 96 % cree que coadyuva a posicionar a México a nivel internacional.

Principales buenas prácticas que se pueden compartir y replicar en otros países

El porcentaje de mujeres en la sspc está en el mínimo requerido a nivel internacional. Las mujeres en la institución representan el 23 % del personal. Hay un aumento sostenido del reclutamiento de mujeres en la sspc. Sin embargo, la gn tiene la menor proporción de mujeres con tan sólo el 17 %.

Habilidades para el despliegue. Se reconocen las habilidades de resolución de conflictos como elemento clave para el despliegue, donde el 80 % del personal encuestado señaló que son un requisito para poder ser desplegado.

Amplia capacitación para las y los desplegados. Los requerimientos para el despliegue son enseñados en el cecopam

Seguridad del personal para dirigirse a un superior. Existe confianza del personal de la sspc para hablar con los superiores sobre temas personales, profesionales o sobre la participación en operaciones de paz. Igualmente, se pueden tratar temas relacionados con el trabajo o denuncia de una conducta indebida.

Reconocimiento de la importancia del despliegue. Se reconoce un valor a México y a la sspc por el despliegue, el 91 % conside -

Amplia socialización de las convocatorias para ser desplegados. Las oportunidades de despliegue se publican en todas las regiones del país y en las 32 entidades federativas.

Cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso sexual. La sspc se ha pronunciado por cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual.

Apoyo a las consideraciones del núcleo doméstico. Existe flexibilidad por parte de la sspc para los horarios de trabajo; en caso de emergencia, el personal (82 %) mencionó poder salir de la oficina. Además, la sspc cuenta con servicios de guardería que son conocidos y reconocidos por el personal encuestado.

No se pierden oportunidades profesionales al tomar una licencia. Se percibe que las bajas o licencias no son un obstáculo para el progreso profesional.

Buenas instancias institucionales para presentar denuncias. Se conocen los mecanismos e instancias correspondientes para denunciar acoso u hostigamiento sexual.

Principales barreras para la participación significativa de las mujeres en los despliegues de la ONU

A continuación, se presentan diez áreas de oportunidad de política pública para la sspc. Estas propuestas pueden impulsar un mayor despliegue de mujeres en operaciones de paz de la onu y generar una mayor participación

Armadas y de Seguridad de México en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en las operaciones de paz de la onu

1. Ampliar la difusión y alcance de las convocatorias exclusivas para mujeres (prioridad media alta). Es deseable que las oportunidades de alistamiento, participación en entrenamientos, extensión de despliegue y convocatorias para mujeres sean mejor difundidas.

2. Unificar los criterios de requerimientos de la onu y de la institución (prioridad alta). Clarificar los requisitos en materia de conocimientos, capacidades, capacitaciones, idioma, documentación, entre otros.

3. Definir los procesos de selección para el despliegue (prioridad alta). Desarrollar mejores convocatorias para participar como voluntaria/o, tanto para mujeres y hombres de forma igualitaria y sin discriminación.

4. Aumentar la capacitación del personal, así como las plazas para la institución en el cecopam (prioridad alta). Actualmente, poco personal de la Secretaría es capacitado en el cecopam, a pesar de su amplia capacidad para albergar a integrantes de las distintas secretarías. Es importante que el personal de la sspc se capacite en mayor medida en este centro de entrenamiento para lograr la participación como unpol (United Nations Police).

5. Ampliar las consideraciones a la mujer y al núcleo doméstico (prioridad media). Mejorar las instalaciones de lactarios para brindar comodidad a las mujeres. Disminuir los estigmas que se tienen sobre la participación de las mujeres en operaciones de paz.

6. Aumentar la calidad del uniforme y servicios brindados al personal (prioridad media alta). Se recomienda que los uniformes sean adecuados para mujeres y hombres según las necesi-

dades de cada uno y que los servicios médicos necesarios sean proveídos durante las misiones.

7. Aprovechar las nuevas habilidades del personal en otras áreas de trabajo (prioridad baja). Reconocer la participación en operaciones de paz para la colaboración del personal en nuevas áreas de trabajo a su regreso de la misión.

8. Aumentar la disposición al liderazgo institucional (prioridad media alta). Mejorar las capacitaciones en torno al idioma, al conocimiento de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la onu y sobre temas de género para fomentar el liderazgo de las mujeres dentro de la institución.

9. Fortalecer las capacitaciones para sensibilizar al personal en materia de género (prioridad media alta). Si bien existen diversas capacitaciones en materia de género, el conocimiento de éstas por el personal es deficiente. Es importante, entonces, socializar aún más estos esfuerzos internos que tiene la institución para desplegar.

10. Concientizar y sensibilizar al personal en temas de buena conducta (prioridad media baja). Aumentar el conocimiento sobre las conductas de acoso y violencia doméstica y/o de género, eliminar las bromas y/o actitudes discriminatorias, así como eliminar las actividades que amenacen la dignidad de la persona.

El Gobierno de México, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores (sre), Defensa Nacional (sedena), Marina (semar), Seguridad y Protección Ciudadana (sspc) y el Instituto Nacional de las Mujeres (inmujeres), en conjunto con la Oficina de onu Mujeres en México, presentó una propuesta al Secretariado del Fondo de la Iniciativa Elsie en Nueva York, con el objetivo de llevar a cabo la medición de barreras al interior de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública que permitan identificar los obstáculos que enfrentan las mujeres mexicanas militares y policías para aumentar su despliegue y participación plena en las operaciones de paz de las Naciones Unidas.

El 11 de febrero de 2021, el Secretariado del Fondo de la Iniciativa Elsie informó su decisión de apoyar el proyecto presentado por México, por medio del cual fortalecerá el cumplimiento de los objetivos y acciones consignados en la estrategia de participación de México en las operaciones de la paz (op) y del Primer Plan Nacional de Acción (pna) para el seguimiento de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre «Mujeres, paz y seguridad» (pna-1325).

El Grupo de Trabajo para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (gtomp), conformado por representantes de las Secretarías de Estado participantes, designó como socios estratégicos en la evaluación de barreras a la Red de Seguridad y de Defensa de América Latina (resdal) y a la Universidad de las Américas Puebla (udlap). El equipo internacional de la resdal (Argentina) previamente colaboró en la recolección de información e implementación de las encuestas que contempla la metodología de barreras en Uruguay, en tanto que la

udlap cuenta con amplia experiencia de colaboración académica con las Fuerzas Armadas de México.

La ejecución del proyecto inició en mayo de 2021 con los recursos aprobados por el Fondo Elsie y administrados por la Oficina de onu Mujeres en México. La resdal implementó la metodología denominada Evaluación de las Oportunidades para las Mujeres en las Operaciones de Paz (mowip), a través de más de 1,200 encuestas y 45 entrevistas a profundidad a personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Por su parte, la udlap se encargó de recolectar y procesar los datos para su análisis, así como la presentación del informe final en relación con las diez áreas temáticas que afectan la participación significativa de las mujeres en las operaciones de paz.

La inclusión de las mujeres en todos los aspectos de la vida pública y privada es esencial para el pleno desarrollo de cualquier sociedad y país. Las Fuerzas de Seguridad de todos

¿Por qué necesitamos que más mujeres participen de manera significativa en las operaciones de paz de la ONU y en las Fuerzas de Seguridad?

los países privilegiaron por mucho tiempo el reclutamiento exclusivo de hombres. Por lo anterior, la inclusión de las mujeres en todos sus niveles y bajo condiciones de igualdad se ha convertido en una prioridad para la comunidad internacional. Convencionalmente, el papel de la mujer dentro de las Fuerzas de Seguridad se ha interpretado en áreas como enfermería o asistencia administrativa. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo se ha hecho evidente la necesidad de incluirlas en puestos operativos y en los procesos de toma de decisión estratégicos.

Para lograr una integración adecuada de las mujeres a las estructuras de seguridad, es indispensable contar con una perspectiva de género1 que permita analizar las causas por las que han sido excluidas de la seguridad, a fin de proponer un plan de acción para modificar el statu quo. Ejemplo de ello es la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y las que le siguieron2, la cual insta a los Estados miembros a aumentar la participación de mujeres en todos los procesos y mecanismos de paz y seguridad internacional. A pesar de ello, actualmente, sólo el 6 % de todo el personal uniformado, militar, policial, de justicia y penitenciario en misiones de paz de la onu son mujeres (onu, 2020a), y de los 81,832 elementos policiales y militares en las diferentes misiones de paz de la onu, únicamente 5,975 son mujeres (onu, 2020b). Esta falta de representación en los cuerpos de paz evidencia que, a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales, hay mucho camino por recorrer.

El objetivo principal de las instituciones de seguridad pública es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, y su eficiencia se mide en su capacidad de llevar a cabo las órdenes de sus líderes políticos (Egnell, 2016, p. 75). Para lograrlo, las Fuerzas de Seguridad cuentan con una estructura jerárquica, una cultura profesional y están equipadas y entrenadas de manera específica para incrementar su capacidad de combate y acción. Dicha capacidad es determinada por factores físicos (los cuerpos de seguridad y el equipo que usan); conceptuales (la manera en la que emplean sus recursos), y morales (los valores y la voluntad de sus integrantes) (Egnell, p. 76). La incorporación de las mujeres, bajo una perspectiva de género, en todos los niveles de las Fuerzas de Seguridad, tiene el potencial de aumentar la capacidad de reacción y ampliar el paradigma de seguridad tradicional al incluir aspectos de seguridad no tradicionales (Egnell, 2016, p. 77). En primer lugar, la presencia de mujeres equivale a un incremento en el número de efectivos y aumenta los factores físicos de la policía. De igual manera, entre más diversidad y conjunto de habilidades, mejor toma de decisiones y mayor eficacia y rendimiento (onu, 2020a).

A su vez, la colaboración de mujeres en misiones de paz facilita el trabajo con comunidades afectadas al establecer canales de comunicación y crear vínculos con la sociedad civil (onu, 2020a). Finalmente, la presencia de mujeres en diferentes puestos dentro de las Fuerzas de Seguridad ayuda a romper con los estereotipos y roles de género, y promueve una visión incluyente en la sociedad.

1 La perspectiva de género se define como una «herramienta utilizada para analizar y entender la discriminación, desigualdad y exclusión que viven las mujeres, y plantear las acciones necesarias para eliminarlas» (INMUJERES, 2007, p. 104).

2 Otras resoluciones del Consejo de Seguridad relacionadas con la inclusión de mujeres en puestos de toma de decisión dentro de los procesos de paz son 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) y 2493 (2019).

No cabe duda de que los beneficios de contar con una perspectiva de género dentro de las Fuerzas de Seguridad en las misiones de paz son numerosos y que la presencia de las mujeres en todos los niveles de la estructura policial es indispensable para generar el bien común de la nación. De acuerdo con el Estudio global sobre la implementación de la resolución 1325 (2015), la probabilidad de que un acuerdo de paz dure por lo menos dos años aumenta un 20 %, cuando hay mujeres involucradas, y la

21 probabilidad de que dure quince años aumenta un 35 % (European Parliamentary Research Service Blog, 2018). Sin embargo, la realidad es que la representación de mujeres y hombres dentro de las Fuerzas de Seguridad en las misiones de paz es sumamente desproporcionada: con el afán de equilibrar la balanza, el Consejo de Seguridad de la onu aprobó, en 2000, la resolución 1325.

Desde entonces se ha registrado un esfuerzo internacional para incorporar la perspectiva de género en el Ejército y las instituciones de seguridad pública. No obstante, es necesario continuar con el análisis y planeación de nuevas estrategias para garantizar la inclusión en condiciones equitativas de mujeres en las Fuerzas de Seguridad en las misiones de paz. A continuación, se expone la resolución 1325 (2000) de la onu, así como otros esfuerzos por parte de distintas organizaciones y Estados en la materia, y se pone especial énfasis en el caso mexicano y la implementación del Plan Nacional de Acción para el seguimiento de la resolución 1325 (2000) (pna-1325).

La resolución 1325: un parteaguas para las mujeres en misiones de paz

La resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el primer instrumento emitido por este organismo que incorpora una perspectiva de género en los procesos de paz, y exige a las partes en conflicto el pleno respeto a los derechos de las mujeres (Benavente et al., 2016, p. 7). Si bien la onu ya había impulsado desde la década de los setenta una agenda en la que reconoce la importancia de lograr una igualdad de género para el desarrollo de los Estados, la relación entre género y seguridad había quedado excluida. Con su aprobación en 2000, esta resolución marcó un punto de inflexión en la forma de entender, no sólo la seguridad internacional, sino también los procesos de prevención, mantenimiento y consolidación de la paz. La base de la 1325 viene de un reconocimiento

del impacto diferenciado y desproporcionado que los conflictos armados y situaciones de inseguridad tienen sobre las mujeres, especialmente la violencia de género (Benavente et al., 2016, p. 7). Asimismo, reconoce la importancia y el rol que juegan las mujeres en la comprensión holística de los fenómenos de paz y seguridad. Anteriormente habían existido ya grandes avances en la materia, siendo el antecedente más importante la inclusión de un área temática específica sobre la mujer y conflictos armados en la iv Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing en 1995 (onu Mujeres). Dicha conferencia hace por primera vez hincapié en la necesidad de incorporar una perspectiva de género en el tratamiento de los conflictos armados, analizar los efectos diferenciados de éstos en mujeres y hombres, así como incrementar la participación de las mujeres en la solución de los conflictos (Benavente et al., 2016, p. 28). Todos estos puntos son retomados posteriormente por la resolución del Consejo de Seguridad.

Una parte fundamental para entender el carácter revolucionario de la resolución 1325 (2000) es el esfuerzo que se hace por romper antiguos estereotipos de género que posicionan a las mujeres únicamente como víctimas. Es así que, a diferencia de instrumentos anteriores, la 1325 hace un especial reconocimiento al rol que juegan las mujeres como agentes de cambio, así como la urgente necesidad de incorporarlas en los procesos de toma de decisión en todos los niveles (Real Instituto Elcano, 2020).

Tras veintidós años de su aprobación, el legado de la resolución 1325 (2000) es innegable. Actualmente, se ha logrado aumentar el número de mujeres que participan en áreas de paz y seguridad tanto a nivel internacional como al interior de cada Estado, así como la construcción de una conciencia social cada vez más orientada a reconocer no sólo las vulnerabilidades, sino también el trabajo de las mujeres. Los retos aún son grandes, pero la adopción de esta resolución es sin duda un paso firme en el camino correcto.

México es una república representativa, laica y federal, integrada por 31 estados y la Ciudad de México. La Ciudad de México es la capital del país y es sede de los Poderes de la Unión. La nación mexicana comenzó su vida independiente hace 200 años (1821) y en 2000 transitó a la democracia plenamente, lo que la ha llevado a consolidar sus instituciones políticas de manera pacífica.

En términos geopolíticos, México es un país privilegiado con presencia multirregional, al ser en primer lugar un país con identidad, cultura e interés en el desarrollo de Latinoamérica, con pertinencia regional a Centroamérica, el Caribe y Norteamérica y con lazos transoceánicos con Europa y Asia Pacífico.

Después de Estados Unidos y Brasil, México cuenta con una de las poblaciones más importantes del continente. La población total en los Estados Unidos Mexicanos es de 126,014,024 habitantes. De ellos, 64,540,634 son mujeres (51.2%) y 61 473 390 son hombres (48.8 %). Igualmente, México cuenta con una superficie total cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el quinto país con mayor superficie del continente americano y el 14.º a nivel mundial. Es la economía número 16 por volumen de pib. Su deuda pública en 2021 fue de 746,168 millones de dólares (630,793 millones de euros) con una deuda del 57.63 % del PIB. Su deuda per cápita es de 5,728 dólares por habitante (4,842 euros).

Brasil y México son las mayores economías de América Latina y el Caribe, según el pib registrado en 2021. En ese año, la cantidad de bienes y servicios producidos en Brasil alcanzó un valor estimado de 1.61 billones de dólares estadounidenses, basado en valores corrientes. Por su parte, el pib de México ascendió a 1.29 billones de dólares. Argentina se situó en el tercer lugar con un pib de alrededor de 488,600 mi-

llones de dólares (Statista, 2022). Proyecciones de instituciones financieras internacionales sitúan al país entre la séptima y décima economía más grande del mundo para el año 2050. No obstante, el país enfrenta fuertes retos para la reducción de la pobreza y la desigualdad socioeconómica.

Al final del proceso revolucionario los militares depusieron las armas, y desde 1946, el país ha sido gobernado de manera ininterrumpida por presidentes civiles sin ningún intento de golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas han demostrado absoluta lealtad a las instituciones civiles democráticamente electas y son un factor de estabilidad del Estado mexicano.

En 1945, México tuvo un papel importante como Estado miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, y a través de la organización de la Conferencia de Chapultepec, logró dar paso a la colocación de los primeros Estados americanos en el nuevo orden internacional posbélico. Más adelante, el país ha alcanzado avances significativos en materia de género y derechos para las mujeres. Entre estos resaltan tres áreas fundamentales: fortalecimiento del derecho interno, institucionalidad de género y crecimiento de los recursos públicos destinados a temas para la igualdad de género.

La diplomacia mexicana se ha distinguido por la promoción de la resolución pacífica de las controversias, la no intervención en asuntos internos de otros Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la no proliferación de las armas, así como la promoción de la paz y seguridad internacionales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es la institución encargada de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y sus habitantes; coadyuvar a la prevención del delito; así como contribuir a la

23 generación y preservación del orden público y la paz social, y promover y facilitar la participación social para el desarrollo de vigilancia sobre el ejercicio de sus actividades en materia de seguridad pública. Se compone de 34 unidades administrativas y los siguientes órganos administrativos desconcentrados que realizan tareas operativas de seguridad pública: el Servicio de Protección Federal, Prevención y Readaptación Social, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Coordinación Nacional Antisecuestro.

La transformación política del Gobierno de México logró en 2020 incorporar la participación de las mujeres al más alto nivel en el área de la seguridad pública, destacando a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, como la primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde la creación de la institución en el año 2000.

En este contexto, la seguridad pública con enfoque de género impulsado por la secretaria ha articulado esfuerzos internos y promovido acciones de igualdad sustantiva, con perspectiva de género y derechos humanos, para devolver a la sociedad la paz y tranquilidad a las que tiene derecho conforme la iniciativa «Acción para el mantenimiento de la paz (A4P)» del secretario general de las Naciones Unidas.

Durante el periodo histórico conocido como la Guerra Fría, México participó solamente en tres ocasiones en operaciones de mantenimiento de la paz. Las dos primeras, con ob-

servadores militares: en los Balcanes (19471950) y en Cachemira (frontera entre la India y Pakistán, 1949). En El Salvador (1992-1993) tuvo una participación con 120 policías.

Desde marzo de 2015, que México reanudó su participación en estas operaciones, hasta abril de 2022, se han realizado, de manera gradual y en coordinación con la onu, alrededor de 140 despliegues individuales tanto militares como policiales para realizar labores de observación internacional militar y como oficiales de Estado Mayor en los cuarteles generales de nueve operaciones de la paz.

La participación de México en las omp ha sido gradual en términos cuantitativos y en el tipo de labores en las que colabora. Estas tareas pueden comprender personal militar o policial para la realización de una amplia gama de tareas que involucran a ingenieros, médicos y enfermeros, observadores políticos, asesores electorales y especialistas en derechos humanos, entre otros.

La participación de nuestro país en las operaciones de mantenimiento de la paz siempre estará supeditada a una autorización expresa y a un mandato claro del Consejo de Seguridad de la onu, por ser el único órgano facultado para tomar decisiones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Dicha participación estará condicionada al consentimiento expreso y la cooperación del Estado en donde se desplegará la omp, a la conformidad con el marco jurídico nacional y las prioridades en materia de política exterior.

La participación de México en operaciones de paz de la onu encuentra su fundamento en los principios normativos de la política exterior contenidos en el artículo 89 fracción X de la Constitución y la Carta de las Naciones Unidas, de la que México es Estado parte, así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

En términos financieros, México ocupa el lugar 29 en el mundo entre los países contribuyentes a las omp y el segundo en América Latina. Respecto al personal desplegado, has-

ta febrero de 2022, México ocupaba el lugar 86 como país contribuyente de personal en el ranking de la onu3

Desde entonces los despliegues de personal individual mexicano han sido constantes: se ha reemplazado al personal desplegado en esas operaciones y se ha desplegado nuevo personal, con base en las vacantes disponibles y las evaluaciones que ha realizado el Grupo de Trabajo Interinstitucional para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (gtomp), el cual es integrado por la SRE, la sedena, la semar, la sspc y la shcp, así como la Presidencia de la República.

Es importante destacar que el personal mexicano que participa en las omp es elegido por las Naciones Unidas mediante un proceso riguroso de selección en función de los altos estándares de capacitación y entrenamiento.

México cuenta con el Centro de Entrenamiento Conjunto para las Operaciones de Paz (cecopam), cuyo objetivo es capacitar al personal militar, policial y civil mexicano para participar en las omp, así como a personal extranjero en un futuro. Hasta la fecha, se han impartido cursos de expertos en misión, de oficiales de Estado Mayor y el primer curso predespliegue para oficiales mujeres de las Naciones Unidas para el personal militar y policial que será desplegado en las misiones de paz. En estos cursos se han capacitado 484 elementos pertenecientes a la sedena, la semar y la sspc (365 hombres y 119 mujeres).

En este contexto, en agosto de 2017, el Gobierno de México anunció a la onu su decisión de participar con personal policial en dichas operaciones y, en particular, en la Misión de la onu de Apoyo a la Justicia de Haití (minujusth) establecida únicamente con un componente policial por el Consejo de Seguridad de la onu en octubre de 2017. En ese sentido, la onu ofreció al Gobierno de México una vacante de policía en la minujusth y en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

Por ello, y después de aprobar el proceso de selección de la onu, en febrero de 2018, 3 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/02_country_ranking_47_feb_2022.pdf*

se desplegó inicialmente por un año a un elemento policial para ocupar la vacante de «oficial de planeación policial» en la minujusth-Haití, a quien posteriormente le fue extendido el periodo de despliegue por seis meses adicionales, hasta agosto de 2019. De igual manera, el 19 de marzo de 2018 fue desplegado un elemento policial como observador internacional en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, quien concluyó su comisión en marzo de 2019.

Asimismo, y como parte del compromiso asumido por el Gobierno de México para fortalecer el mantenimiento de la paz, se participó en la primera, segunda y tercera Cumbre de Jefes de Policía de la onu (uncops), celebradas en junio de 2016, junio de 2018 y septiembre de 2022, respectivamente, a fin de cumplir los compromisos de la iniciativa «Acción para el mantenimiento de la paz (A4P)».

No obstante, fue hasta 2020 que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México, rompió el paradigma de la seguridad en México, al incorporar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, con miras a asegurar una labor policial orientada a la comunidad, la Agenda 2030 y el objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, así como mejorar las alianzas para facilitar una asistencia policial internacional coherente.

Benavente, M. C. et al. (2016). Manual de formación regional para la implementación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a las mujeres, la paz y la seguridad. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal). Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40337/S1600802_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Egnell, R. (2016). Gender Perspectives and Military Effectiveness: Implementing UNSCR 1325 and the National Action Plan on Women, Peace, and Security. Prism: A Journal of the Center for Complex Operations 6(1): 73-89.

Glosario de género. (2007). Instituto Nacional de las Mujeres. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf

ONU Mujeres. (s. f.). Conferencias mundiales sobre la mujer. Recuperado de https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women

Organización de las Naciones Unidas. (2020a). Mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz. Recuperado de https://peacekeeping.un.org/es/women-peacekeeping

Organización de las Naciones Unidas. (2020b). Reporte de género. Recuperado de https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/07_ gender_december_2020_33.pdf

Real Instituto Elcano. (2020). Mujeres, paz y seguridad: 20 años de la 1325. Recuperado de https://especiales.realinstitutoelcano.org/mujeres-paz-seguridad/

Secretaría de Relaciones Exteriores. (29 de mayo de 2021). Las operaciones de la paz de la ONU: el camino hacia la paz duradera. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ file/642489/NI-Operaciones_de_la_ paz_ONU.pdf

La Metodología para la Evaluación de las Oportunidades para las Mujeres en Operaciones de Paz (mowip, por sus siglas en inglés) es resultado de un esfuerzo en conjunto para la promoción de la participación significativa de las mujeres en operaciones de paz. La metodología busca la identificación de las barreras que la impiden con un principal objetivo: la plena participación significativa y en pie de igualdad de las mujeres en todas las etapas del proceso de construcción de la paz. Por tanto, se vuelve un instrumento comprensivo y sistemático que funciona como marco conceptual para identificar las buenas prácticas y áreas de oportunidad en las instituciones. Si bien la metodología mowip está orientada a las operaciones de paz, su diseño hace que la identificación de estas barreras y buenas prácticas pueda tener incidencia dentro de la estructura interna de la institución en sentido más amplio. De esta manera, los efectos de la promoción de la igualdad de género e inclusión dentro de la institución se pueden transpolar a lo largo de todas las instituciones involucradas en la construcción de la paz.

Para hacerlo, la metodología mowip entiende que es necesario formular cambios institucionales para que las mujeres puedan participar de manera significativa en operaciones de paz. Para poder hacerlo, se identificaron diez áreas temáticas que encapsulan las oportunidades y barreras que enfrentan las mujeres en las operaciones de paz. Estas áreas contribuyen a crear instituciones más justas y con perspectiva de género que mejore

las capacidades de respuesta de las instituciones. Las áreas temáticas engloban el proceso institucional que involucra la participación en operaciones de paz. Además, también toma en cuenta cómo las instituciones informales crean limitaciones que influencian la participación significativa de las mujeres. De esta forma, los objetivos de las áreas temáticas son:

» Proveer una serie de áreas de oportunidad dentro de la institución de seguridad que puedan ser mejoradas para incrementar la participación significativa en operaciones de paz de la onu

» Identificar las buenas prácticas que pueden ser potenciadas, escaladas o diseminadas de manera más amplia.

» Aplicar una serie de herramientas o indicadores para medir la importancia de cada área temática para incrementar la participación significativa de mujeres dentro de la institución de seguridad.

» Determinar el impacto diferencial de cada área en la institución de seguridad.

La metodología mowip se compone de tres herramientas: entrevistas con tomadores de decisión, un cuestionario (fff [fact finding form] por sus siglas en inglés) y una encuesta al personal desplegado. El fff es una herramienta que almacena información sobre estadísticas del personal, políticas, programas y prácticas institucionales. Se utiliza como herramienta cuantitativa y cualitativa para recolectar información sobre el despliegue en operaciones de paz. El fff está guiado por un poco más de 160 preguntas, mismas que pueden ser complementadas a través de la información recabada en las entrevistas con tomadores de decisión.

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se realizaron 406 encuestas al personal, pasando el umbral establecido por las

Fuerzas Armadas y de Seguridad de México

instituciones (400), de las cuales 52 % fueron a mujeres y 48 % a hombres. Es importante notar que la muestra de personal desplegado no es representativa y aquellas preguntas exclusivas a éstos se decidieron quitar del informe por la institución debido a que causarían confusión y/o resultados sesgados. En pyrs se realizaron 129 encuestas, de las cuales 55 % fueron realizadas a mujeres y 45 % a hombres. En la conase de las 16 encuestas, 56 % fue a mujeres y 44 % a hombres. Para la gn se realizaron 134 encuestas, 51 % a mujeres y 49 % a hombres. Finalmente, en el spf, la muestra fue contemplada para 50 % mujeres y 50 % hombres. El promedio de ingreso a la institución es de 28 años, con las tendencias de las edades inclinándose a ser más jóvenes (la media es de 26).

Las encuestas fueron realizadas por la institución aliada resdal con el apoyo de un grupo de encuestadores de la sedena, la semar y la sspc. El equipo de la Universidad de las Américas Puebla (udlap) fue el encargado del procesamiento y análisis de los resultados de las encuestas. Se enfocó en obtener diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres, así como entre el personal desplegado y no desplegado. A partir de esto se identificó la importancia por área temática a través de una clasificación de color, donde rojo es la más importante y verde la menos importante (a menos que se indique lo contrario en puntajes inversos). Las barreras se identifican por despliegue en general y aquellas más importantes para mujeres1. Posteriormente, la información de la encuesta es contrastada con

la del fff para comparar experiencias del personal con lo establecido por la institución.

De esta forma, la metodología mowip produce resultados de forma robusta y basados en evidencia de diferentes fuentes: la experiencia del personal y sus percepciones; el conocimiento del equipo de implementación y análisis; así como la experiencia de equipos internacionales dedicados a la creación de operaciones de paz más equitativas y justas. Esto permite hacer recomendaciones de política pública que efectivamente respondan a las causas de que el personal, especialmente mujeres, no puedan participar en operaciones de paz. Además, la estandarización de la recopilación y análisis de esta información permitirá su uso para foros de alto nivel para identificar buenas prácticas que puedan ser adaptables y escalables a diferentes países.

1 La metodología se basa en obtener las estadísticas descriptivas correspondientes para: totales, mujeres y hombres, y personal desplegado y no desplegado. Posteriormente se realizaron pruebas de T simple para establecer si hay una diferencia estadísticamente significativa (valor p < 0.1) por subgrupos (hombres y mujeres, desplegados y no desplegados). En tercero, donde fue necesario se hicieron modelos de regresión, utilizando el sexo y estatus de despliegue como variables de control. Para variables dicótomas dependientes y continuas se usa un modelo de regresión lineal. Para variables ordinales se utiliza un modelo lógico de regresión ordenado.

La metodología mowip fue desarrollada mediante la colaboración del dcaf y la Universidad de Cornell en el marco de la Iniciativa Elsie. El dcaf es un centro de investigación sobre temas de seguridad, dedicado a generar conocimiento y evaluaciones para Estados y organizaciones internacionales involucradas en temas relacionados a la seguridad. Su papel en la creación e implementación de la metodología mowip es clave, pues en 2019 crearon el estudio base para investigar y entender la situación de las mujeres en las operaciones de paz de la onu. Esto los llevó a colaborar junto al Laboratorio de Género y Seguridad dirigido por la doctora Sabrina Karim de la Universidad de Cornell en la creación de la metodología mowip. Además, el dcaf actúa como plataforma para gestionar, organizar y publicar los reportes generados por la Iniciativa Elsie, al aplicar esta metodología en los diferentes países que han sido seleccionados por el Fondo. Del mismo modo, el Laboratorio de Género y Seguridad de la Universidad de Cornell ayuda a los países a aplicar la metodología mowip y analiza los datos obtenidos para desarrollar el reporte. El laboratorio ha completado encuestas y entrevistas tanto para el reporte de Ghana como el de Uruguay, y busca continuar con este trabajo para los informes de Noruega,

29 Liberia y Jordania. La estrecha colaboración y relación de ambos centros de investigación ha permitido el desarrollo y la aplicación de la metodología mowip como una herramienta para medir de manera cuantitativa y cualitativa las diferentes barreras a las que se enfrentan las mujeres soldado y policía alrededor del mundo para poder servir en las operaciones de paz. Además de que han generado estrategias y recomendaciones para disminuir la brecha de género que existe dentro de las estructuras de las Fuerzas de Seguridad tanto en el ámbito nacional de los países seleccionados como en el ámbito internacional dentro de la estructura de la onu y las operaciones de paz.

La Red de Seguridad y Defensa de América Latina (resdal) es una organización que busca generar y potencializar, a través de una red de académicos e integrantes de la sociedad civil, los temas en el ámbito de seguridad y defensa. Además, colabora para la construcción de una región democrática, segura y pacífica, en la que las instituciones generen políticas e iniciativas que impactan la seguridad del hemisferio. La resdal tiene tres áreas principales de trabajo: defensa, seguridad pública y género. Dentro del ámbito de defensa, uno de sus principales trabajos es el Atlas comparativo de la defensa en América Latina y Caribe, el cual tiene como objetivo ser la primera fuente regional de datos sobre esta temática. En materia de seguridad pública, la resdal estudia el aumento o disminución de los índices de criminalidad, control político-institucional de la seguridad pública, justicia, prevención, presupuestos, participación de las Fuerzas Armadas, seguridad privada y datos estadísticos.

En el ámbito de género, la resdal ha buscado crear un análisis profundo desde la pers-

pectiva regional sobre la incorporación de género en las operaciones de paz, bajo el marco de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad (mps). El trabajo de la resdal como think tank se ha enfocado en revisar su implementación en los aportes militares en operaciones de paz, para crear una perspectiva inclusiva y justa en la construcción de paz. De esta forma, desde 2008 su investigación e incidencia ha producido material sobre la comprensión en cómo una misión de paz puede contribuir en la construcción de una perspectiva de género, y la manera en qué los contingentes militares están involucrados en dichos procesos. Bajo estos preceptos y la amplia experiencia de campo de la resdal en la aplicación de la metodología en Uruguay, fue que se decidió seleccionarla como la institución aliada para la aplicación de las encuestas y llenado del FFF, asegurando imparcialidad en los resultados presentados.

La implementación de la metodología MOWIP se llevó a cabo de mayo de 2021 a abril de 2022. El primer paso fue la creación de un grupo de alto nivel en el que las instituciones de seguridad del Gobierno de México, coordinadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), dieron los primeros pasos para los trabajos de la metodología. En éste se llevaron a cabo acuerdos y autorización para el desarrollo y planeación por parte de los actores involucrados.

Los siguientes pasos se enfocaron en definir la población y origen de la muestra del personal desplegado al que se le iba aplicar la encuesta, así como la identificación de los tomadores de decisiones clave a los cuales se iba

Implementación de la metodología

Fuerzas Armadas y de Seguridad de México

a entrevistar. Al mismo tiempo, se buscó contextualizar la encuesta para México, para que el lenguaje utilizado fuera el adecuado con los encuestados y se generara un sentimiento de comodidad. De la misma forma, se buscó adaptar la encuesta (sin hacer cambios sustantivos que alteraran su componente comparativo) a las prácticas del país. Esto conllevó la revisión de la encuesta y excluir preguntas, así como añadir otras que fueran necesarias (o no) para el análisis final. Además, se decidió trabajar con las instituciones para dar oportunidad a que realizaran preguntas de interés, bajo percepciones que tuvieran de barreras y/o propuestas de políticas para incrementar la participación de mujeres en operaciones de paz. Finalmente, también se trabajó en adaptar y contextualizar el lenguaje de los fff, así como establecer las peticiones de información que se harían a las instituciones.

Además, se trabajó para definir temas técnicos en coordinación con la resdal y las instituciones de seguridad. En particular, se trabajó en la definición del software a través del cual se realizaría la encuesta, así como asegurarse de que éste funcionara de manera correcta y que todas las preguntas estuvieran cargadas correctamente. Se redactaron los permisos y acuerdos de confidencialidad para los encuestados y entrevistados. Definición del tamaño de la muestra y su conformación en materia de rango y sexo. Durante el proceso de implementación se acompañó y verificó que los resultados de la encuesta fueran cargados de manera segura a los servidores correspondientes.

De tal forma, la aplicación de las encuestas inició el 2 de agosto de 2021, con dos semanas de capacitación y preparación al equipo que realizaría las encuestas y entrevistas. De esta forma, el equipo viajó a cerca de 18 ubicaciones en el país para poder cumplir con la meta: al menos 1,200 integrantes de las instituciones de seguridad. La modalidad de las encuestas fue presencial y virtual. En el caso de las primeras, se trabajó en los protocolos de salubridad para que los actores involucrados sintieran seguridad en la realización de las encuestas

o entrevistas. Para las virtuales, cabe precisar, hubo supervisores presentes, y dificultades en la conexión y apoyo por parte de las instituciones para encontrar los lugares ideales.

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS OPERACIONES DE PAZ EN LA INSTITUCIÓN

Etapa del predespliegue

POBLACIÓN ELEGIBLE

¿Hay suficientes mujeres en instituciones nacionales?

CRITERIOS DE DESPLIEGUE

¿Coinciden los criterios con las habilidades necesarias en las operaciones de paz?

SELECCIÓN PARA EL DESPLIEGUE

¿Tienen todas las personas una oportunidad justa para desplegarse?

CONSIDERACIONES AL NÚCLEO DOMÉSTICO

Prioridad Áreas transversales

¿Existen arreglos para las familias de las mujeres desplegadas?

Etapa de implementación

INFRAESTRUCTURA EN OPERACIONES DE PAZ

¿Están en el alojamiento y el equipo diseñado para satisfacer las necesidades de las mujeres?

EXPERIENCIA EN OPERACIONES DE PAZ

¿Afectan las experiencias en operaciones de paz las decisiones de despliegue de las mujeres?

Etapa posterior al despliegue

Todas las etapas

PROGRESO PROFESIONAL

¿Hacen los despliegues avanzar las carreras de las mujeres?

PREDISPOSICION DE LIDERAZGO INSTITUCIONAL

6 8 Media alta Media

¿Apoya el alto mando de todos los niveles el despliegue de mujeres?

ROLES DE GÉNERO

¿Impiden las actitudes preconcebidas sobre las mujeres su capacidad de despliegue?

EXCLUSIÓN SOCIAL

10 Media alta

Media baja Alta Alta Media baja

¿Se trata a las mujeres como integrantes iguales del equipo?

Figura 1. Metodología MOWIP: prioridad por área temática (Karim, 2020)«El área temática relativa busca formas de mejorar la participación significativa de las mujeres, promoviendo los derechos de las mujeres y aumentando los beneficios y los recursos asignados para el proceso previo al despliegue, las oportunidades durante el despliegue y las transiciones posteriores al despliegue» (Karim, 2020).

Los objetivos del área temática son:

» Garantizar el acceso de las mujeres a oportunidades de empleo dentro de la institución.

» Medir el grupo elegible de mujeres dentro de la institución, las unidades y los roles individuales (cuántas mujeres hay y en qué puestos).

» Medir la naturaleza de la participación de las mujeres dentro de la institución: su motivación para unirse a las fuerzas de seguridad pública, sus experiencias de formación, con las instalaciones, las licencias o beneficios con los que cuentan y la experiencia laboral.

La población elegible fue identificada con una prioridad media alta debido a que fue el área temática donde más hubo diferencia entre las posturas institucionales y la experiencia del personal. Además, hay diferencias medias respecto a la experiencia entre las mujeres y los hombres. Finalmente, esta área temática presenta calificaciones medias respecto a ser una barrera para mujeres y hombres por igual, pero al mismo tiempo afecta desproporcionadamente a las mujeres. Las mujeres de la muestra identificaron esta área temática como el tercer principal reto para la participación de mujeres en operaciones de paz de la onu

Principales buenas prácticas

» El porcentaje de mujeres en la institución está por encima del mínimo estándar institucional. Las mujeres en la institución representan el 23 % del personal. A excepción de la gn, el porcentaje aumenta en los órganos desconcentrados de pyrs, el spf y la conase

» Los medios públicos como radio, televisión, reclutadores, redes sociales e investigación propia formaron parte importante para lograr el alistamiento del 70 % de personal encuestado.

» Se considera que la sspc proporciona equipamiento, instalaciones y equipo necesario a su personal para realizar sus labores correspondientes.

» El personal encuestado considera que tanto mujeres y hombres se deben de desplegar el mismo número de veces.

» No se considera que el favoritismo institucional hacia las mujeres ponga a los hombres en desventaja.

Las diez áreas temáticas que afectan la participación de las mujeres en las operaciones de paz en la institución

» En la sspc no ha habido campañas de reclutamiento exclusivas para mujeres en los últimos 10 años de manera general.

» Las mujeres tienen menor posibilidad de recibir educación internacional, pues sólo el 19 % mencionó haber asistido a una sesión de entrenamiento policial en el extranjero.

» Las mujeres encuentran mayores dificultades en la movilidad dentro de la sspc (73 %), en comparación con los hombres (60 %).

» El personal encuestado mencionó que los uniformes de la sspc no se adecúan al cuerpo de las mujeres. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados, varía según cada uno, no obstante, en ninguno de ellos rebasa el 50 % el personal que considera que los uniformes se adecuan al cuerpo de las mujeres.

» Los hombres abandonan la sspc y sus órganos administrativos desconcentrados en mayor medida que las mujeres. Sin embargo, las mujeres (33 %) plantean hacerlo en mayor porcentaje que los hombres (22 %) del personal encuestado.

» El personal no se postula como voluntario para el despliegue, según el 90 % del personal encuestado.

» La mayoría del personal no cree que la sspc favorezca a las mujeres en oportunidades como ascensos, despliegues y trabajos.

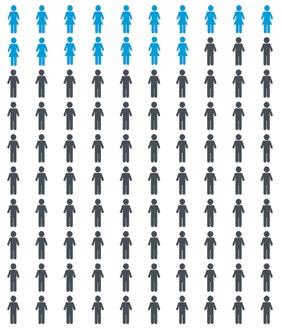

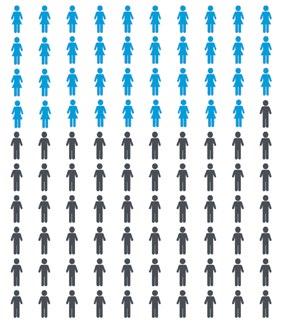

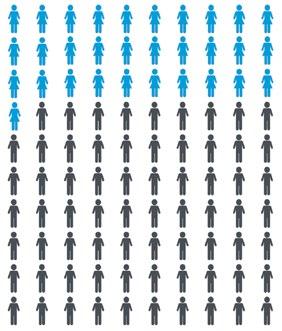

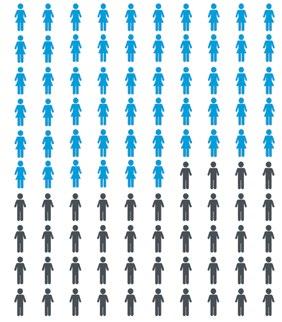

En 2020, la sspc contaba con 42,962 mujeres en la institución, lo cual representa el 23 % del total. Los órganos administrativos desconcentrados también registraron proporciones altas de mujeres (a excepción de la gn): 56 % del personal de pyrs, 39 % de la conase, 31 % del spf y 17 % de gn

Proporción personal en PyRS, por sexo 2020

Según datos de la institución, las mujeres representan el 56% del personal

Proporción personal en CONASE, por sexo 2020

Según datos de la institución, las mujeres representan el 39% del personal

Fuente: datos proporcionados por SSPC a solicitud de las instituciones aliadas

Proporción personal en SPF, por sexo 2020

Según datos de la institución, las mujeres representan el 31% del personal

Fuente: datos proporcionados por SSPC a solicitud de las instituciones aliadas

Proporción personal en GN, por sexo 2020

Según datos de la institución, las mujeres representan el 17% del personal

Fuente: datos proporcionados por SSPC a solicitud de las instituciones aliadas

Fuente: datos proporcionados por SSPC a solicitud de las instituciones aliadas

áreas temáticas que afectan la participación de las mujeres en las operaciones de paz en la institución

Figura 2. Proporción de personal de los órganos desconcentrados de la sspcEl 70 % del personal de la muestra se enteró del reclutamiento de la sspc por medios públicos (radio, periódicos, televisión, redes sociales, escuela/profesor, reclutador, investigación propia). La diversificación de los medios de comunicación para el alistamiento, así como las pequeñas brechas entre las respuestas de mujeres y hombres, es el resultado de los esfuerzos de la sspc en general, al igual que de los órganos administrativos desconcentrados en particular.

Las mujeres de la SSPC se desempeñan en cargos medios y superiores

Conforme a la estructura de los órganos desconcentrados, la proporción de mujeres en cargos medios o superiores fue la siguiente. En caso de pyrs, las mujeres representaron el 38 % en cargos medios o superiores. Para el spf, las mujeres componían el 47 % de los cargos1. En

1 En caso del spf, estos cargos superiores consideran los siguientes: comisaria jefa a oficial/jefa de departameto y directora general a supervisora de área.

la conase, las mujeres representaron el 38 % del personal de «área»2 Finalmente, en la Guardia Nacional, del total del personal superior, las mujeres ocuparon el 31 % de esos puestos3

La composición de la institución muestra que el 43 % de las mujeres de la sspc se desempeñan en cargos medio o superior (de suboficial a inspector general). En cuanto a los órganos administrativos desconcentrados, en 2020 el 38 % del personal en mandos medios o superiores en pyrs fueron mujeres, el 47 % en el spf, el 38 % en la conase y el 31 % en la gn.

En general, hay un aumento constante de mujeres dentro de la institución

Se observó un aumento pequeño pero constante en el porcentaje de mujeres que forman parte de la sspc. En el caso de la gn, en 2019, las mujeres representaban el 13 % del personal de la institución, en 2020 el 17 % y en 2021 el 18 %. Por su parte, el spf en 2018 y 2019 contaba con el 25 % de mujeres, en 2020 aumentó a 31 %. En lo respectivo a pyrs, el porcentaje de mujeres no se ha modificado en los últimos años, ya que, en 2018, 2019 y 2020, las mujeres representaban el 56 % del personal. Por último, en 2018 el 44 % del personal de la conase eran mujeres, en 2019, el 48 % y en 2020, el 39 %.

Se proporciona el equipo necesario para desempeñar el trabajo

Aproximadamente el 70 % de las mujeres y el 80 % de los hombres mencionaron que la sspc les proporciona el equipo necesario para desempeñar su trabajo. Tanto la gn como el spf y pyrs, les proveen a mujeres y hombres el mismo equipo de trabajo. Sin embargo, no se cuenta con equipo que se ajuste específicamente a las mujeres. El personal de la conase no necesita equipo específico para llevar a cabo sus actividades.

2 El personal de área considera: nacional antisecuestro, dirección general, coordinación, dirección de área, subdirección de área, jefatura de departamento y enlace.

3 Para la gn, se consideran desde comisaria general hasta inspectora y directora general a jefa de departamento /unidad.

Las diez áreas temáticas que afectan la participación de las mujeres en las operaciones de paz en la institución

Tabla 2 ¿Las Fuerzas de Seguridad mexicanas proveen el equipo necesario para desempeñar su trabajo?

Las instalaciones y el equipo que la sspc fueron identificadas como adecuadas por el personal encuestado. Los uniformes (31 %) y el equipo (24 %) fueron los dos elementos que más personal señaló como inadecuados.

Tabla 3 ¿Qué tipo de instalaciones/equipo provisto por las Fuerzas de Seguridad mexicanas considera inadecuado?

El personal considera que las mujeres y los hombres se deben desplegar el mismo número de veces

En general, el personal encuestado cree que la cantidad ideal de despliegues en una operación de paz de la onu, tanto para mujeres (42 %), como para hombres (38 %), es de un despliegue.

El favoritismo institucional a las mujeres no se considera como una desventaja para los hombres

Únicamente el 9 % del personal de la sspc considera que el favoritismo institucional hacia las mujeres pone a los hombres en desventaja. Las respuestas del personal de los diferentes órganos administrativos desconcentrados son similares y varían entre el 5 % y 13 %.

Se permite el acceso de las mujeres a los órganos administrativos desconcentrados de la SSPC

Desde su creación, los cuatro órganos desconcentrados estipulan que se permite el acceso de las mujeres. En el caso de la gn se especifica que no hacen distinción entre mujeres y hombres. Por su parte, pyrs no hace diferencia entre mujeres y hombres para el ingreso desde el reglamento de este órgano administrativo desconcentrado, establece en el artículo 39 que el proceso de reclutamiento se deberá llevar a cabo sin ningún tipo de discriminación por razón de «edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica, apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana» (dof, 27 de noviembre de 2018). Asimismo, en el decreto de creación de la conase y el spf respectivamente, no se hace mención específica a mujeres y hombres, pero el acceso de las mujeres se permite desde su creación.

Barreras La sspc no cuenta con campañas de reclutamiento específicas para mujeres

Dentro de la sspc no ha habido campañas de reclutamiento específicas para mujeres en los últimos 10 años. Sin embargo, esto se debe a diferentes factores y depende de cada órgano desconcentrado. En el caso de la conase, no ha habido campañas de reclutamiento para hombres ni mujeres.

Las diez áreas temáticas que afectan la participación de las mujeres en las operaciones de paz en la institución

Por su parte, la gn basa el proceso de reclutamiento en el principio de igualdad de género, el cual se apega a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A pesar de ello, no se han registrado campañas de reclutamiento dirigidas específicamente a mujeres y son francamente una minoría.

La convocatoria de ingreso al spf, a pesar de estar dirigida tanto mujeres como a hombres, hace énfasis en convocar a «mujeres con vocación de servicio», al igual que en el uso de fotografías de mujeres. Al observar la cantidad de graduadas/os se podría asumir que se hacen esfuerzos por reclutar a mujeres. Sin embargo, no hay una convocatoria dirigida exclusivamente a ellas.

Por último, en el caso de pyrs se menciona que no hay convocatorias exclusivas para mujeres, sin embargo, se integran un mayor número de mujeres en éstas.

De manera general, se menciona que en 2020 y 2021 la sspc, en el marco de la resolución 1325 (2000), se ha esforzado por promover la importancia de la participación de las mujeres en operaciones de paz. Asimismo, difunde las convocatorias en los diferentes órganos administrativos desconcentrados, alentando preferentemente la candidatura de mujeres policías calificadas, con lo cual se puede notar una política policial interna comprometida en ejecutar la agenda de mujeres, paz y seguridad.

Las mujeres tienen menos probabilidad de recibir formación internacional

Únicamente el 19 % del personal de la muestra mencionó haber asistido a por lo menos un entrenamiento policial en el extranjero. Sin embargo, sólo el 13 % de las mujeres señaló haber obtenido formación internacional, mientras que el 26 % de los hombres contestó de la misma manera. La poca participación del personal en entrenamiento en el extranjero está relacionada a que entre 2020 y 2021, la sspc sólo recibió 10 convocatorias por parte de Naciones Unidas.

Más mujeres consideran que la movilidad dentro de la institución es difícil

En general el 66 % de la muestra considera que es difícil o muy difícil moverse de una rama a otra dentro de la sspc. Sin embargo, las mujeres lo identifican en mayor medida (73 %) que los hombres (60 %).

Tabla 4 ¿Qué tan fácil es moverse de una especialidad a otra dentro de las Fuerzas de Seguridad?

Los uniformes de la SSPC no se ajustan al cuerpo de las mujeres

Sólo el 40 % de las mujeres de la sspc mencionaron que los uniformes se ajustan a su cuerpo. En cuanto a los órganos administrativos desconcentrados, el 34 % de las mujeres de pyrs, el 44 % de las mujeres de la gn y el 49 % de las mujeres del spf señalaron que los uniformes se ajustan a su cuerpo.

Cada órgano administrativo desconcentrado cuenta con uniformes diferentes, así como proveedores distintos. La gn cuenta con uniformes en diferentes tallas y ajustes para mujeres. Además, los uniformes se distinguen entre administrativos, operativos y de gala. Asimismo, se cuenta con uniformes especiales para mujeres embarazadas y está en proceso de aprobación y difusión el Manual de Uniformes, Insignias y Equipo. De manera similar ocurre en pyrs y el spf, se cuenta con uniformes con pequeñas va-

Las diez áreas temáticas que afectan la participación de las mujeres en las operaciones de paz en la institución

riaciones, como calzado y gorra, y diferentes ajustados para las mujeres. En el caso de la conase, el personal no utiliza uniformes.

Los hombres abandonan la SSPC en mayor medida que las mujeres

En 2020, la mayoría de las bajas de la sspc fueron hombres. En el caso de la gn, 77 % de las bajas fueron hombres. El 72 % de las bajas del spf y el 79 % de las bajas de la conase fueron hombres. Sin embargo, las mujeres se plantean en mayor medida dejar la sspc (33 %) que los hombres (22 %).

Tabla 5 ¿Alguna vez ha considerado darse de baja de las Fuerzas de Seguridad a las que pertenece?

El 90 % del personal encuestado no se postuló como voluntaria/o para desplegarse en la misión de paz de la onu. Esto se refleja en todos los órganos administrativos desconcentrados, pues el 93 % del personal de pyrs, el 88 % del personal de la conase, el 95 % del personal de la gn y el 82 % del personal del spf dijo no haberse postulado.

Únicamente el 13 % del personal considera que la sspc favorece a las mujeres en oportunidades como ascensos, despliegues y trabajos.

Existe una brecha de experiencia en cuanto a lo adecuado de los uniformes proveídos y el equipo que se le da al personal necesario para desempeñar su trabajo. En cuanto a las brechas de experiencias, se registró una diferencia de percepción entre mujeres y hombres en cuanto a la facilidad de moverse entre especialidades y el planteamiento de dejar la institución.

Las diez áreas temáticas que afectan la participación de las mujeres en las operaciones de paz en la institución

PRIORIDAD

MEDIA BAJA

«Los criterios de despliegue miden las habilidades y criterios necesarios y priorizados para el despliegue, si los hombres o las mujeres tienen más probabilidades de tener estas habilidades y si es más probable que los criterios favorezcan a los hombres que a las mujeres» (Karim, 2020).

Los objetivos del área temática son:

» Identificar si las habilidades necesarias para el despliegue son/ pueden ser cubiertas de igual manera por mujeres y hombres.

» Contrastar los requisitos específicos del país y de la onu

» Medir si las habilidades requeridas por la onu coinciden con lo que se necesita en el terreno.

» Identificar si las habilidades con las que cuentan las mujeres son valoradas.

Los criterios de despliegue tienen una prioridad media debido a que no representan una barrera significativa para mujeres y hombres, además, la diferencia de la experiencia entre ambos sexos no es significativa. La sspc tampoco tuvo calificación media alta en lo relativo a la brecha de implementación y sobre si esta área temática afecta desproporcionadamente a las mujeres. Esta área temática no fue identificada por las mujeres de la muestra dentro de los tres principales retos para su participación en operaciones de paz. De hecho, ocupó el noveno reto más importante, con tan sólo el 20 % de la muestra de mujeres señalándole como tal.

» Se reconocen las habilidades de resolución de conflictos para el despliegue, donde el 80 % del personal encuestado señaló que son un requisito para poder ser desplegado.

» Los requerimientos para el despliegue son enseñados en la academia de formación y/o en el cecopam

» Los requisitos de despliegue son conocidos por el nivel superior y se dan a conocer a través de convocatorias de despliegue.

» La edad requerida para el despliegue coincide con la que indica la onu de 25 a 55 años de edad.

» La falta de aptitudes o de rango no son factores determinantes para que el personal no se postule para el despliegue.

» El 80 % del personal dijo sentirse dispuesto o muy dispuesto a acercarse a un superior para hablar sobre las posibilidades de despliegue.

» El personal considera que las habilidades más importantes para el despliegue son aquellas con las que cumple. Especialmente resolución de conflictos y relaciones interpersonales.

Las diez áreas temáticas que afectan la participación de las mujeres en las operaciones de paz en la institución

» El personal conoce pocos requisitos para el despliegue, menos del 75 % del personal encuestado señaló que conoce los requerimientos de la onu para ser desplegado en una operación de mantenimiento de la paz.

» El personal encuestado cree cumplir sólo algunos de los requerimientos necesarios para ser desplegado y no contar con todas las habilidades necesarias para ser parte del despliegue.

» Los requisitos que establece Naciones Unidas no son los que se consideran como las principales habilidades para tener éxito en la misión.

» Las mujeres tienen licencia de conducir (58 %) en menor medida que los hombres (81 %).

» La mayoría del personal encuestado no cuenta con un pasaporte vigente (66 %).

» El personal encuestado considera el idioma como un criterio limitante para el despliegue en alguna misión de la onu

Se reconoce la importancia de las habilidades de resolución de conflictos para el despliegue

El 80 % del personal encuestado señaló que las habilidades de resolución de conflictos son un requerimiento para desplegarse. Si bien esta habilidad no forma parte de los requerimientos de despliegue base de la onu, si son capacidades altamente deseables para el despliegue y el buen desempeño en la misión.

Los requerimientos para el despliegue se enseñan en la academia de formación y/o en el CECOPAM

Las habilidades y requerimientos necesarios para el despliegue se enseñan en las academias de formación de cada órgano administrativo desconcentrado, así como en los cursos del cecopam a los que asiste el personal para capacitarse en materia de operaciones de la paz.

Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz (CECOPAM)

México cuenta con el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz (cecopam), que entró en funcionamiento en 2018 tras esfuerzos conjuntos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su misión es capacitar a personal militar, policial y civil funcionario de las diferentes dependencias del Estado mexicano para desplegarse en operaciones de paz de la onu (sedena, 2022).

De 2019 a 2021, 19 mujeres y 7 hombres de los diferentes órganos desconcentrados de la sspc asistieron a cursos del cecopam . De ellos, 1 mujer forma parte de la conase, 8 mujeres y 1 hombre de la gn, 13 mujeres y 3 hombres del spf y sin ninguna participación de pyrs en algún curso en el cecopam

El plan de estudios del 2021 incluyó los siguientes cursos:

» Observadores Militares de las Naciones Unidas

» Entrenamiento Regional para el Manejo de Armas y Municiones en las Operaciones de Paz

» Esencial Predespliegue con Enfoque en Género de las Naciones Unidas

» Protección de Civiles de las Naciones Unidas

» Aproximación Segura a las Actividades en el Terreno (ssafe)

» Francés Técnico en Operaciones de Paz

» Oficiales de Estado Mayor de las Naciones Unidas

» Policía de las Naciones Unidas

» Oficiales Militares Femeninos

La duración de los cursos oscila entre 2 y 4 semanas, son impartidos principalmente por docentes del Ejército y la Fuerza Aérea. También se cuenta con docentes invitados de la Armada de México, la gn y la Embajada de Francia.

El curso de Oficiales y Observadores Militares, así como el de Estado Mayor de las Naciones Unidas fueron certificados por la onu en 2020 y 2022, respectivamente. La certificación del resto de los cursos se encuentra en proceso de materialización, de conformidad con la calendarización de evaluación que la onu haga al respecto.

Las diez áreas temáticas que afectan la participación de las mujeres en las operaciones de paz en la institución

Los requisitos de despliegue se dan a conocer a través de las convocatorias mediante oficios dirigidos al personal titular de los órganos administrativos desconcentrados de la sspc, así como a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública de los 32 estados de la República. Posteriormente, cada órgano desconcentrado difunde las convocatorias entre su personal. En el caso del spf, se utiliza la cadena de mandos, así como el portal de la institución. En pyrs, las convocatorias llegan a la dirección general del órgano y se transmiten a la oficina del coordinador general de centros federales. La gn transmite las convocatorias a las coordinaciones estatales y los organismos de la institución para su difusión entre todo el personal. Por falta de definición por parte de la conase, no queda claro el proceso de difusión de las convocatorias y los requerimientos para aplicar.

Los antecedentes disciplinarios tienen gran relevancia para el ingreso del personal a la sspc, esto se extiende a la selección del personal para el despliegue en operaciones de paz de la onu Cada órgano administrativo desconcentrado se rige por diferentes lineamientos en materia de antecedentes disciplinarios. En pyrs, el personal se somete a un examen de control de confianza al ingresar a la institución. Entre los requisitos de ingreso se encuentran:

» No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.

» No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme de algún órgano fiscalizador.

» No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo.

La Ley de la Guardia Nacional establece en su artículo 25 que para ingresar a la gn se requiere «no haber sido condenado por sentencia definitiva por delito, no estar sujeto o vinculado a proceso penal, ni contar con orden de aprehensión, presentación o comparecencia» (dof, 27 de mayo de 2019). De igual manera el artículo 26 establece que el personal deberá contar con un expediente personal en el que se incluyan «las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado, en particular las relacionadas con recomendaciones de derechos humanos» (dof), entre otras cosas. Asimismo, la buena conducta forma parte de los requisitos de promoción (dof).

50 Fuerzas Armadas y de Seguridad de MéxicoPor su parte, el artículo 31 del Reglamento (dof, 16 de enero de 2015) del Servicio de Protección Federal establece que para ingresar a la institución se requiere:

» Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.

» Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.

» No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público o, en su caso, no haber sido destituido o dado de baja de las instituciones de seguridad pública ni de las fuerzas armadas por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

No se cuenta con información del manejo de los antecedentes disciplinarios en la conase

La edad requerida para el despliegue coincide con lo que establece la ONU