Berlioz et Paris

sous la direction de Cécile Reynaud

ACTES SUD / PALAZZETTO BRU ZANE

ACTES SUD / PALAZZETTO BRU ZANE

LES LETTRES DE CHARLES GOUNOD À PAULINE VIARDOT, Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2015.

ARCHIVES DU CONCERT, LA VIE MUSICALE FRANÇAISE À LA LUMIÈRE DE SOURCES INÉDITES (XVIII e-XIX e SIÈCLE), Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2015.

REYNALDO HAHN, UN ÉCLECTIQUE EN MUSIQUE, Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2015.

LE CONCERTO POUR PIANO FRANÇAIS À L’ÉPREUVE DE LA MODERNITÉ, Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2015.

CE QUE DIT LA MUSIQUE, Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2016.

NOUVELLES LETTRES DE BERLIOZ, DE SA FAMILLE, DE SES CONTEMPORAINS, Actes Sud/Palazzetto Bru

Zane, 2016.

CAMILLE SAINT-SAËNS – JACQUES ROUCHÉ, CORRESPONDANCE (1913-1921), Actes Sud/Palazzetto Bru

Zane, 2016.

CAMILLE SAINT-SAËNS, LE COMPOSITEUR GLOBE-TROTTER (1857-1921), Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2017.

LE FER ET LES FLEURS : ÉTIENNE-NICOLAS MÉHUL (1763-1817), Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2017.

CORRESPONDANCE DE PAUL DUKAS, 3 vol. (1878‑1935), Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2018, 2020 et 2022.

L’ÉGLISE COMME LIEU DE CONCERT, PRATIQUES MUSICALES ET USAGES DE L’ESPACE (PARIS, 1830-1905), Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2019.

ÉCRITS DE VINCENT D’INDY, 2 vol. (1877 1920), Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2019 et 2021.

MEL BONIS, (1858-1937), PARCOURS D’UNE COMPOSITRICE DE LA BELLE ÉPOQUE, Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2020.

BONS BAISERS DE ROME, LES COMPOSITEURS À LA VILLA MÉDICIS (1804-1914), Actes Sud/Palazzetto Bru

Zane, 2021.

OFFENBACH, MUSICIEN EUROPÉEN, Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2022.

©Actes Sud / Palazzetto Bru Zane, 2023

ISBN 978‑2 330‑18305‑9

sous la direction de Cécile Reynaud

Une collection coéditée par Actes Sud et le Palazzetto Bru Zane.

Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour vocation de favoriser la redécouverte et le rayonnement international du patrimoine musical français du grand xixe siècle (1780‑1920).

La collection Actes Sud/Palazzetto Bru Zane – ouvrages collectifs, essais musicologiques, actes de colloques ou écrits du xixe siècle –donne la parole aux acteurs et aux témoins de l’histoire artistique de cette époque ainsi qu’à leurs commentateurs d’aujourd’hui.

avec ACTES SUD

Berlioz fut parisien pendant une période où la capitale connut une évo lution foudroyante. Isérois arrivé de La Côte Saint André pour mener des études de médecine, en 1821, il fait de Paris son lieu de résidence pricipale jusqu’à sa mort en 1869. Il traverse ainsi les régimes successifs et les crises politiques, depuis la Restauration jusqu’au Second Empire.

Pendant ce quasi demi siècle, Paris connaît de profondes mutations. Des historiens comme Anne Martin Fugier, Christophe Charle ou Bernard Marchand1 l’ont montré. Ce dernier analyse par exemple les différents facteurs qui expliquent cette évolution remarquable parmi les capitales européennes contemporaines. Le colloque dont est tiré ce livre souhaitait s’interroger en premier lieu sur la place de Paris dans la carrière de Berlioz, mais aussi sur la façon dont le compositeur put rendre compte dans ses écrits, personnels comme publics, dans ses prises de paroles, dans sa vie quotidienne et dans son œuvre, de ces changements profonds dont il fut le témoin. Peut on trouver chez lui, du point de vue personnel du citoyen, comme de celui du musicien professionnel qu’il fut, un témoignage sur ces transformations de la capitale ? Des auteurs aussi différents que, par exemple, Balzac, Hugo, Baudelaire, Maxime Du Camp ou plus tard Jules Vallès ont exprimé leurs opinions ou émotions sur ces changements subis par Paris et sur leur portée symbolique. Les témoignages de Berlioz sur Paris sont‑ils plutôt ceux d’un musicien, intéressé par le développement des salles de concert et d’opéra, et par le public ? Peut‑on également lire

Cécile Reynauddans ses réactions, de fascination comme d’amertume, sa lucidité sur l’importance réelle et symbolique de la capitale où il vivait et qui a tant frappé ses contemporains ?

Les bouleversements qui affectent Paris influent, quoi qu’il en soit, sur la façon dont la vie et la carrière de Berlioz ont pu se développer dans la capitale. C’est pourquoi il est important d’en donner les grandes lignes. Bernard Marchand insiste tout d’abord sur la croissance “étonnamment rapide de la population1”, dont découlent une augmentation de la grande pauvreté, mais aussi la puissance nouvelle de la capitale et “en partie même les révolutions et les changements de régime, si fréquents au cours de ce siècle2”. Le flux migratoire, auquel Berlioz d’ailleurs contribue, commencé sous l’Empire, augmente sous la Restauration et connaît son apogée au début de la monarchie de Juillet : entre 1831 et 1836, la population croît de 10 %. “Entre 1801 et 1851, le nombre de Parisiens doubla3” pour atteindre un million en 1846.

Le Paris dans lequel arrive le jeune Berlioz est encore par ses infrastruc tures “en majeure partie une ville médiévale4” : les témoignages de Parisiens comme de voyageurs contemporains, on va le voir, l’attestent. En 1815, l’étendue de la ville n’a pas changé depuis cinquante ans : elle est toujours entourée par le mur des Fermiers Généraux, ponctué par les barrières de Ledoux.

Toutes les terres encerclées par le mur n’étaient pas entièrement construites mais étaient occupées par des champs et des cultures. Paris, avec ses douze arrondissements, alors de la taille des six premiers arron‑ dissements actuels, était limitée au nord par les Grands Boulevards, à l’ouest par la place de la Concorde (Champs Élysées et Cours la Reine donnaient dans la campagne), au sud par le palais du Luxembourg, à l’est par la place de la Bastille. Aux barrières d’octroi se trouvaient des guinguettes et se tenaient des bals. Ce n’est qu’en 1860 que huit nouvelles communes (dont Montmartre) entrent dans la capitale, qui passe alors à vingt arrondissements.

1. Marchand, Paris, histoire d’une ville, p. 9.

2. Même référence

3. Même référence.

4. Même référence, p. 22.

Avant cette date, c’est dans l’espace très restreint des douze arrondis sements que les migrations successives logent les nouveaux arrivants – en premier lieu dans le vieux centre, sur l’île de la Cité (où loge Berlioz en 1825 et 1826), à l’Hôtel de Ville ou place Maubert. Rappelons ici le tableau que donne dans les Mémoires Berlioz de ses haltes sur l’île de la Cité :

J’avais loué à bas prix une très petite chambre, au cinquième, dans la Cité, au coin de la rue de Harley et du quai des Orfèvres, et, au lieu d’aller dîner chez le restaurateur, comme auparavant, je m’étais mis à un régime cénobitique qui réduisait le prix de mes repas à sept ou huit sous, tout au plus. Ils se composaient généralement de pain, de raisins secs, de pruneaux ou de dattes1.

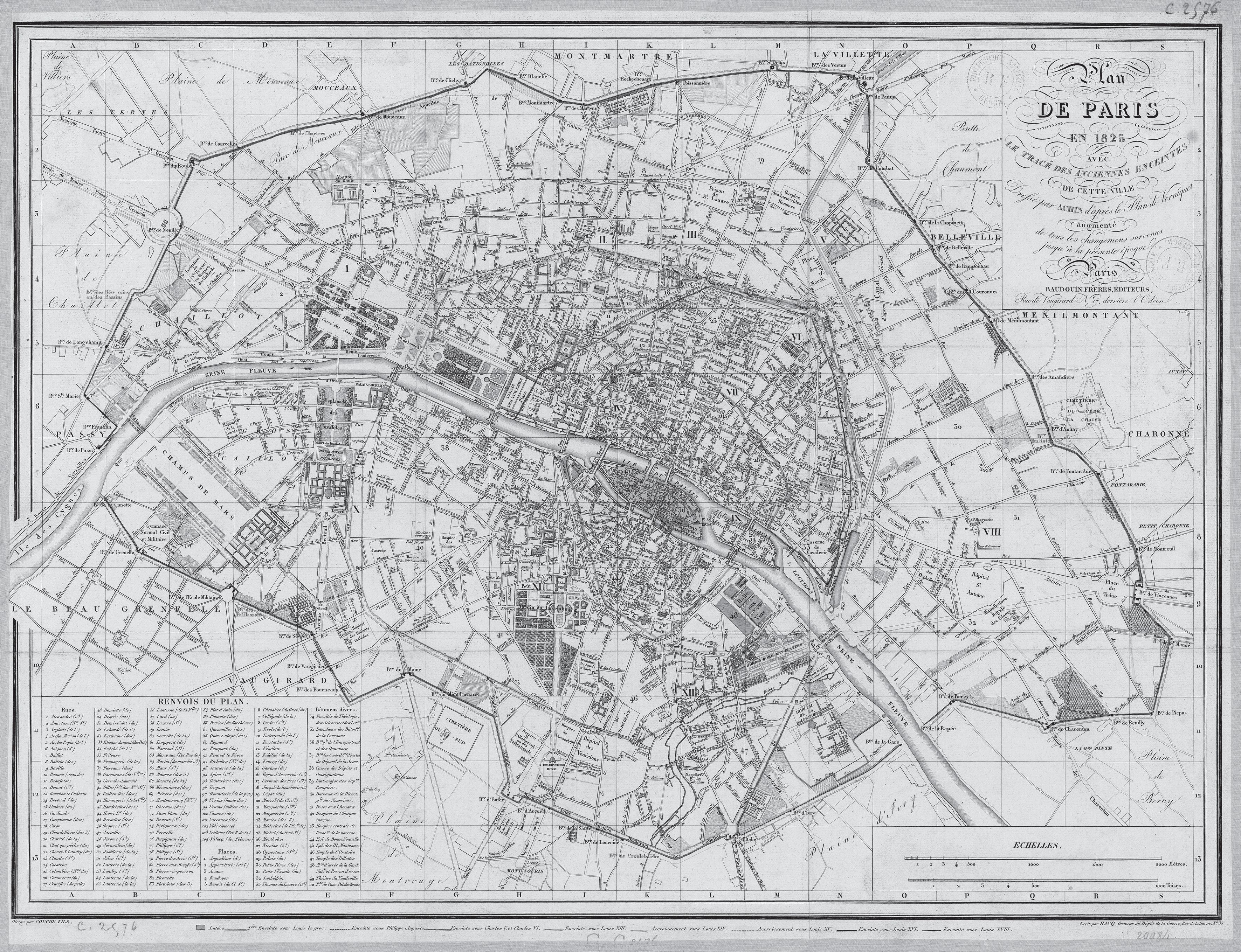

Fig. 1. Plan de Paris en 1825, avec le tracé des anciennes enceintes de cette ville. Dressé par Achin d’après le Plan de Verniquet, augmenté de tous les changemens survenus jusqu’à la présente époque. Paris, Baudouin, 1825 © Bibliothèque nationale de France

Fig. 1. Plan de Paris en 1825, avec le tracé des anciennes enceintes de cette ville. Dressé par Achin d’après le Plan de Verniquet, augmenté de tous les changemens survenus jusqu’à la présente époque. Paris, Baudouin, 1825 © Bibliothèque nationale de France

Si la frugalité et la pauvreté évoquées ici par Berlioz sont liées en partie à la rupture avec sa famille, cette allusion, qui relie la pauvreté au quartier dans lequel vit alors le jeune homme rappelle le sort du plus grand nombre des immigrés d’alors, dont la pauvreté a été ana lysée1. “En 1846, sur une population d’environ 1 million d’habitants, plus de 650 000 (258 000 ménages) étaient exempts de l’impôt ; leurs ressources étaient si faibles que la Ville devait se substituer à eux pour

1. Voir notamment : Barrie M. Ratcliffe et Christine Pierre, Vivre la ville : les classes populaires à Paris, 1re moitié du xix e siècle, Paris : la Boutique de l’histoire, 2007. Yannick Marec, Pauvreté et protection sociale aux xix e et xx e siècles. Des expériences rouennaises aux politiques nationales, Rennes : PUR, 2006. Christine Piette, “La misère à Paris dans la première moitié du xixe siècle : une critique des statistiques officielles”, Annales canadiennes d’histoire/Canadian Journal of History 27 (1992), p. 235‑275. Adeline Daumard, Les Bourgeois et la bourgeoisie en France depuis 1815, Paris : Champs Flammarion, 1991. Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du xix e siècle, Paris : Plon, 1958.

Fig. 2. Plan de Paris en 1860 divisé en 20 arrondissements, gravé par J. N. Henriot, Paris, 1860 © Bibliothèque nationale de France

Fig. 2. Plan de Paris en 1860 divisé en 20 arrondissements, gravé par J. N. Henriot, Paris, 1860 © Bibliothèque nationale de France

payer à l’État 4 fr par personne et par an1”. Les 7 ou 8 sous du repas de Berlioz rappellent que le prix du pain est alors justement de 7 ou 8 sous le kilo et qu’un trajet en omnibus (qui roule pour la première fois à Paris en 1828 entre la Bastille et la Madeleine) coûte alors 6 sous2. Si les difficultés financières du compositeur trouveront beaucoup d’échos dans sa correspondance3, cette allusion à une réelle pauvreté matérielle, étroitement liée aux conditions de la vie parisienne est cependant isolée sous la plume de Berlioz.

Les désagréments liés aux caractères vétustes des infrastructures pari‑ siennes sont soulignés par les contemporains. La Britannique Fanny Trol‑ lope a laissé des témoignages sur Paris en 1835. Ils concernent plusieurs points touchant la vie quotidienne, dont il est curieux de savoir si Berlioz a eu également conscience – notamment ce qui concerne le bruit lié aux transports et à l’éclairage. Ainsi s’exprime Fanny Trollope :

Le bruit excessif qui règne à Paris, et qui provient, soit de l’inégalité du pavé, soit de la construction défectueuse des roues et des ressorts des voitures, est si violent et si continuel, qu’il est impossible de ne pas se persuader qu’il doit être l’effet de quelque cause toujours existante. C’est un tourment qui exige une grande habitude pour pouvoir le supporter sans souffrir4

Berlioz parle assez peu des transports parisiens et de leurs inconvé‑ nients, et ne s’exprime pas souvent sur le bruit qu’ils occasionnent dans ses écrits. On imagine pourtant que les difficultés qu’il décrit en relatant la “tempête” qui agita Paris au moment de la première exécution de son ouverture de… La Tempête, le 7 novembre 1830 à l’Opéra, sont liées aux mauvaises conditions d’entretien des rues parisiennes :

1. Marchand, Paris, histoire d’une ville, p. 28.

2. Même référence, p. 37.

3. Voir Peter Bloom et Hervé Robert, “À propos de la vie matérielle et de la condition sociale d’Hector Berlioz”, Cahiers Berlioz 2 (1995).

4. Fanny Trollope, Paris et les Parisiens en 1835, traduit par Jean Cohen, Paris : H. Fournier, 1836, p. 152.

Une véritable trombe d’eau transforme chaque rue en torrent ou en lac, le moindre trajet, à pied comme en voiture, devient à peu près impossible, et la salle de l’Opéra reste déserte pendant toute la première moitié de la soirée, précisément à l’heure où ma fantaisie sur la Tempête… (damnée tempête !) devrait être exécutée1.

Les moyens de transport sont aussi en cause. Comme l’a noté Chris‑ tophe Charle, le recours aux moyens de locomotion au xixe siècle “dépend étroitement de l’appartenance sociale2”. À Paris en particulier, pour la très grande majorité, la ville se résume “aux lieux accessibles à ceux qui marchent soit un cercle de 3 à 5 km au maximum. Le Paris des classes moyennes ou bourgeoises, lui, est vu du fiacre ou de l’omnibus, quand nécessaire, le cercle s’agrandit alors à tous les quartiers du centre. Le Paris des riches est encore différent. Comme ils possèdent leurs propres voitures remisées dans les cours et écuries des hôtels particuliers, ils peuvent éviter tout contact direct avec les autres classes, hormis les domestiques qui les servent3.”

Un chapitre au moins est consacré aux transports dans l’enquête menée sur Paris entre 1865 et 1870 par Maxime Du Camp4. On y lit qu’en “1822, seulement, 100 cabriolets de régie furent créés ; après 1830, ces derniers jouirent d’une liberté sans limites […]. En 1855, il y avait à Paris à la disposition du public 4 487 voitures marchant à l’heure et à la course [coupés ou cabriolets, voitures de régie, fiacres à 4 places, 333 voitures supplémentaires]5.” Du Camp explicite l’importance de ces moyens de transport pour le Parisien de la seconde moitié du siècle : “Dans une fourmilière comme Paris, toujours agitée, où les minutes valent des heures, où les distances sont parfois excessives, le seul service des voitures de

1. Mémoires, p. 276.

2. Charle, Paris, “capitales” des xix e siècles, p. 26.

3. Même référence.

4. Maxime Du Camp, Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du xix e siècle, Paris : Hachette, 6 vol., 1869‑1876, rééd. Monaco : Rondeau, 1993 : chapitre 3, “Les voitures publiques. Fiacres et omnibus”, p. 163 et suivantes dans la 5e édition (Paris : Hachette, 1875).

5. Même référence, p. 163.

louage […] ne pouvait suffire. […] C’est de cette idée que naquirent les omnibus1.”

Nul doute que Berlioz, qui habita, comme on le verra plus loin, dans plusieurs quartiers de Paris, à Montmartre, puis essentiellement dans le 9 e arrondissement après 1836, dut avoir recours aux transports en commun, lui qui n’avait pas de voiture privée. Peu de commen ‑ taires dans sa correspondance en font état, et l’on sait que par ailleurs il aimait marcher dans Paris. Il connaissait néanmoins le prix des transports, puisqu’on en trouve l’indication dans Les Grotesques de la musique , à propos du salaire horaire des musiciens de l’Opéra, qui touchent, d’après ses calculs, “un peu moins de vingt sous par heure, moins que l’heure d’un fiacre 2”. L’omni bus n’est pas non plus absent des écrits de Berlioz, même s’il ne s’agit pas de l’omnibus parisien : toujours dans Les Grotesques de la musique (“Lamentations de Jéré‑ mie”), le compositeur relate ses excursions à Saint ‑ Valéry ‑ en ‑ Caux, havre qu’il compare à un “Eldorado des critiques”, où ne paraît aucun journal :

Ainsi informé et rassuré, je descends de l’omnibus (il faut dire encore que le conducteur de cet omnibus, chargé d’amener les honnêtes gens de Motteville à Saint Valery, ne joue ni de la trompette, comme ses confrères de Marseille, ni de cette affreuse petite corne dont se servent les Belges sur les chemins de fer pour assassiner les voyageurs)3.

Revenons aux témoignages donnés en 1835 sur Paris et les Parisiens par Fanny Trollope. Une de ses critiques sur les conditions matérielles de la vie à Paris porte sur un point essentiel de la vie quotidienne : l’éclairage – donnée qui apparaîtra parfois aussi chez Berlioz, dans d’autres contextes.

Il y a un autre inconvénient, auquel il serait bien plus facile de remédier et dont on peut sans injustice accuser la police des rues : c’est la profonde

1. Même référence, p. 198‑199.

2. Hector Berlioz, Les Grotesques de la musique [1859], édité par Léon Guichard, Paris : Gründ, 1969, p. 27 (“Réponse de l’auteur aux choristes de l’Opéra”).

3. Même référence, p. 117.

obscurité qui règne dans les parties de la ville où il n’y a point de boutiques éclairées par le gaz.

Cet éclairage est si brillant dans les cafés et restaurants qui garnissent les boulevards, que l’on oublie l’existence même de cet antique réverbère suspendu à de longs intervalles au dessus du pavé. Mais à peine a t on quitté cette région de lumière et de gaieté, qu’on est plongé dans d’hor‑ ribles ténèbres, et il n’y a pas de petite ville de province, en Angleterre, qui ne soit incomparablement mieux éclairée que toutes celles d’entre les rues de Paris dont les habitants dépendent, pour y voir, des règlements de l’administration publique1.

Là encore, si Berlioz ne témoigne pas de l’état vétuste de Paris en se plaignant du mauvais éclairage des rues de la capitale, il atteste à plusieurs reprises l’importance de cette invention – l’éclairage au gaz – qui commença à changer l’aspect de la capitale sous la Restauration. Dans une lettre figurant dans le Premier voyage en Allemagne des Mémoires, adressée en 1841 depuis Berlin à Louise Bertin, il écrit :

Ainsi, dans votre solitude des Roches, où vous vous abandonnez paisiblement au cours de vos pensées, je n’éprouverais, moi, à cette heure de philosophie noire, qu’un mécontentement et un ennui mor tels. Si vous me faisiez admirer un beau coucher du soleil, je serais capable de lui préférer l’éclairage au gaz de l’avenue des Champs ‑

Élysées 2 .

Et bien entendu, pour l’homme de scène qu’est Berlioz, l’éclairage au gaz est aussi celui des salles de concert et des scènes de théâtre. Il décrit ainsi en 1844 l’ouverture prochaine du Cirque Olympique transformé en salle de concert :

Mais enfin l’administration est revenue de l’idée que tout exercice différent des exercices équestres serait fatal à l’avenir du Cirque, et c’est elle même

1. Trollope, Paris et les Parisiens en 1835, p. 153. Voir Marchand, Paris, histoire d’une ville, p. 37‑38.

2. Mémoires, p. 561. Texte paru dans le Journal des débats, 8 octobre 1843, p. 1‑2, CM 5, p. 329‑337.

qui, de son propre mouvement, est venue au devant de la musique et l’a invitée à s’y installer. Mais il a fallu des travaux considérables pour convertir en salle d’hiver cet édifice qu’on n’avait jusqu’ici ouvert à la foule qu’aux beaux jours d’été seulement. Plusieurs calorifères y ont été établis, et les diverses ouvertures de la partie supérieure, parfaitement closes, permettent de donner à l’atmosphère intérieure une température aussi élevée qu’on pourra le désirer. Bien que les concerts aient lieu dans le jour, le cirque, l’amphithéâtre, les couloirs, les foyers, tout sera splen didement éclairé au gaz 1 .

Cette admiration pour la modernité ne va pas sans ironie, par exemple lorsqu’il présente les décors de l’opéra Pierre de Médicis du prince Józef

Poniatowski :

Les décors surpassent tout ce qu’on a fait à l’Opéra depuis quelques années.

On y voit de délicieux jets d’eau, de charmantes fontaines, des fleurs lumineuses de toutes les couleurs, des ifs éclairés au gaz, ce qui, à l’époque où se passe l’action, devait sembler aux Toscans une merveilleuse nouveauté2.

Comme le note Bernard Marchand, sous le coup des vagues de migration, les habitants de Paris après 1840 commencèrent à occuper de nouveaux quartiers, vers le nord et le nord‑ouest de la capitale. Dès la Restauration, une politique immobilière active avait d’ailleurs commencé à voir le jour. Le Quartier de la Chaussée d’Antin en particulier se construisit beaucoup à cette époque : “En 1820 se créa La Nouvelle Athènes, entre les rues La Rochefoucauld et de la Tour des Dames d’un côté, et les rues Blanche et Saint‑Lazare de l’autre3.”

1. Journal des débats, 29 décembre 1844, CM 5, p. 609‑618.

2. Journal des débats, 20 mars 1860, CM 10, p. 33‑44.

3. Martin Fugier, La vie élégante ou la formation du Tout-Paris, p. 103.

Berlioz, à partir de 1836 et jusqu’à sa mort, habite ce quartier nouveau de la rive droite, où se côtoient grands banquiers, hommes d’affaires (Jacques Laffitte, James de Rothschild, Joseph Périer, régent de la banque de France comme son frère Casimir Périer, président du Conseil en 1831) et artistes. De nombreux acteurs, ou des chanteurs et instrumentistes de l’Opéra y habitèrent (Gilbert Duprez, Gustave Roger, Charles Sauvageot). La Chaussée d’Antin, selon Anne Martin Fugier, était aussi “symbole de dynamisme et de modernité par sa proximité avec le boulevard1”. Berlioz habita successivement aux adresses suivantes :

104 rue Saint‑Jacques (1821‑1822) ;

71 rue Saint Jacques (1822‑1825) ;

27 rue de Harlay (1825‑1826) (Île de la Cité) ;

58 rue de la Harpe (1826‑1828) ;

96 rue de Richelieu (1828‑1830) ;

1 rue Neuve‑Saint‑Marc (1832‑1834) ;

10 rue du Mont Cenis, Montmartre (1834) ;

12 rue du Mont Cenis, Montmartre (1835‑1836) ;

35 puis 31 rue de Londres (1836‑1844) ;

41 rue de Provence, 43 et 65 rue Blanche [domicile d’Harriet Smithson], 12 rue Saint Vincent, Montmartre [domicile d’Harriet Smithson] (1844‑1848) ;

15 rue de La Rochefoucauld (1848‑1849) ;

19 rue de Boursault [actuelle rue La Bruyère] (1849‑1856) ;

17 rue de Vintimille et 4 rue de Calais (1856‑1869)2.

Berlioz a donc vécu la plus grande partie de son existence parisienne dans ce nouveau quartier, qui était aussi proche de Montmartre où il habita avec Harriet Smithson après son mariage, entre 1834 et 1836. Toutes ses adresses parisiennes se situent dans l’actuel 9e arrondissement. Les deux dernières, rue de Vintimille et rue de Calais, sont situées dans des voies qui furent ouvertes seulement en 1844 (elles ne figurent donc pas dans le plan fig. 3). Dans ce quartier, Berlioz a pu croiser des célébrités

1. Même référence, p. 106.

2. Cette liste provient du site hberlioz.com. Elle est essentiellement fondée sur la correspondance du compositeur. Voir aussi Jean‑Pierre Maassakker, Berlioz à Paris, Paris : Auguste Zurfluh, 1992.

contemporaines et fut au contact de la modernité parisienne : on peut noter par exemple que dans la rue de Londres (ouverte en 1826), où il réside entre 1836 et 1844, se trouvait de 1836 à 1843, “la première gare de chemin de fer parisienne, l’embarcadère de la ligne de Saint Germain en‑Laye1”. Situé à cet endroit de Paris, il était également à proximité des salles où il suivait les spectacles dont il rendait compte, notamment, la salle de l’Opéra, rue Le Peletier, celle de l’Opéra Comique, essentiellement place Boieldieu, celle du Conservatoire, rue du Faubourg Poissonnière. Les textes de Berlioz montrent parfois sa conscience précise des diffé‑ rences sociales qui marquaient les quartiers de Paris. Tel ce passage d’À travers chants, “Beethoven dans l’anneau de Saturne”, où, voulant parler de l’universalité du beau, “cette opinion consolante”, il compare absur dement deux quartiers de Paris – dont une rue de son quartier – comme s’ils étaient aussi éloignés l’un de l’autre que de la “Laponie” :

Il résultait de cette opinion consolante que le chef‑d’œuvre capable de faire couler les larmes des yeux d’un habitant du no 58 de la rue de la Chaussée d’Antin, à Paris, ou de l’ennuyer, ou de le révolter, devait nécessairement produire le même effet sur un Cochinchinois, sur un Lapon, sur un pirate de Timor, sur un Turc, sur un portefaix de la rue des Mauvaises‑Paroles2.

La correspondance de Berlioz ne se fait qu’occasionnellement l’écho des immenses travaux d’urbanisation entrepris à partir de 1852 sous la direction du baron Haussmann et qu’il dut pourtant remarquer dans sa vie quotidienne3. Les travaux de la rue de Rivoli (pour la création de l’axe est ouest qui devait traverser Paris), la création de l’axe nord sud (boulevard de Sébastopol, boulevard Saint‑Michel) ne purent lui échapper,

1. Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris : Les Éditions de minuit, 1972, vol. 2, p. 52. Balzac habita rue de Provence entre 1834 et 1840 ; Liszt et Marie d’Agoult logèrent à l’Hôtel de France rue Laffite à l’automne 1836. Le dessi nateur et lithographe Paul Gavarni habita au 43 rue Blanche avant Berlioz.

2. Hector Berlioz, À travers chant [1862], édité par Léon Guichard, Paris : Gründ, 1971, p. 105. Extrait du feuilleton du 24 novembre 1860. La rue des Mauvaises Paroles “commence rue des Lavandières […] et finit rue des Bourdonnais. […] 4e arrondisse ment” (Jean La Tynna, Dictionnaire topographie, étymologique et historique des rues de Paris, Paris : Bureau de l’Almanach du Commerce, 1816, p. 445).

3. Voir Charle, Paris, “capitales” des xix e siècles, p. 252‑253.

par exemple quand il allait de chez lui à l’Institut. De même, les travaux pour la création du boulevard Saint Germain, parallèle à la Seine et à la rue de Rivoli, ont bien dû, avec les démolitions qu’ils entraînaient, attirer son attention. Le nom d’Haussmann apparaît dans la correspondance essentiellement à propos d’invitations à divers bals et fêtes. Berlioz est également amené à le solliciter à propos du Théâtre‑Lyrique : “il me faut à présent solliciter le préfet de la Seine pour qu’il accorde à Carvalho un peu plus de terrain pour son nouveau théâtre lyrique, afin que mon opéra y puisse être représenté. Toujours solliciter1 !…”, écrit‑il à sa sœur. Le même jour, Berlioz écrit au baron : “je désirerais avoir l’honneur de vous entretenir d’une affaire qui me concerne directement, mais qui se rattache au projet de construction du nouveau théâtre lyrique. Permettez moi de solliciter de votre bienveillance quelques instants d’audience […]2”.

À une autre occasion, Berlioz sera confronté aux travaux dirigés par Haussmann. Le petit cimetière Montmartre où était enterrée Harriet Smith‑ son, va être détruit par l’avancée des travaux. Berlioz doit donc, en 1864, déplacer la dépouille de sa première femme, qui rejoint celle de Marie, sa seconde épouse, au grand cimetière Montmartre. Cet épisode funèbre suscite dans la Postface des Mémoires une véritable scène de roman noir.

Berlioz apparaît d’ailleurs dans les Mémoires du baron Haussmann, qui était musicien et put suivre une formation au Conservatoire dans la classe de Reicha, quand Berlioz y était lui même élève. Sur un ton persifleur, le baron y relate l’appartenance de Berlioz à “l’école romantique” et retrace une scène où Cherubini, alors directeur du Conservatoire, tourne en dérision une partition de Berlioz3.

Berlioz ne semble pas attaché à l’histoire complexe que vit Paris pendant qu’il y habite. Ce qui attire l’attention des témoins de son temps, dans la première moitié du siècle, ou ensuite sous le Second Empire, ne l’a (du moins dans les textes que nous conservons) pas frappé. Il vit cependant

1. Lettre à sa sœur Adèle Suat, CG VI, 2475, p. 119‑120, 2 février 1860.

2. Lettre au baron Georges Haussmann, CG VI, 2474, p. 120, 2 février 1860. La nouvelle salle du Théâtre Lyrique, construite place du Châtelet par l’architecte Gabriel Davioud, fut inaugurée le 30 octobre 1862. C’est là que seront donnés Les Troyens à Carthage.

3. Mémoires du baron Haussmann, Paris : Victor Havard, 1890‑1893, t. 1, p. 33‑34 (“Avant l’Hôtel de Ville”). Voir Mémoires, p. 232, n. 36.

avec attachement dans la partie nord de Paris, proche de la gare Saint‑ Lazare, signe qu’il a choisi un quartier – ici un quartier récent – pour y demeurer. Il n’est pas étonnant que ce qui touche à la vie musicale domine dans sa perception de Paris – on l’a vu, par exemple, la construction du Théâtre‑Lyrique, liée aux travaux d’Haussmann. Le destin d’autres salles plus anciennes, comme celui par exemple du Cirque‑Olympique le rend attentif aux aléas pratiques de la vie parisienne.

Ce qui domine dans ses représentations de Paris est sans doute davan tage la portée symbolique de la ville : la capitale est un creuset de forces diverses, en pleine expansion, propres à nourrir les ambitions, les carrières et les réussites. Berlioz peut écrire, à plusieurs reprises, sa fascination pour la ville : ainsi le 23 juillet 1844, dans le Journal des débats, il célèbre la capitale, avec des intonations qui sont celles de son temps :

Je ne dirai rien de nouveau, en répétant après tant d’autres que Paris est la capitale du monde civilisé. La supériorité de Paris pour tout ce qui tient aux arts, pour l’exécution musicale surtout, ne saurait être contestée. Voyez tous les chanteurs et tous les virtuoses à quelque nation qu’ils appartiennent : la réputation et les succès qu’ils peuvent avoir obtenus tout autre part, ne sont rien pour eux, tant que les applaudissements du public parisien ne les ont pas solennellement ratifiés. Quant à la musique d’ensemble, c’est chose reconnue par tous, et par les étrangers eux mêmes, que l’orchestre du Conservatoire de Paris est le premier orchestre du monde1.

Si Paris est la capitale des réussites et de l’excellence musicales, une ville “électrique”, comme il l’écrit à son père le 16 septembre 1846, très tôt lui apparaît malgré tout l’ambivalence de cette cité – où les progrès techniques, matériels et financiers entraînent également une marchandisa‑ tion de toute activité, dont l’activité artistique. La nécessité de s’enrichir est le revers de l’ambition qui anime les habitants de Paris.

C’est à Paris que [notre art] a des sectateurs fidèles, enthousiastes, intelligents et dévoués, c’est à Paris qu’il parle trop souvent à des sourds, à des idiots, à des sauvages. […] À Paris, le frère scrofuleux et adultérin de l’art, le métier, 1. CM 5, p. 517‑28.

couvert d’oripeaux, étale à tous les yeux sa bourgeoise insolence, et l’art lui même, l’Apollon pythien, dans sa divine nudité, daigne à peine, il est vrai, interrompre ses hautes contemplations et laisser tomber sur le métier un regard et un sourire méprisants. Mais quelquefois, ô honte ! le bâtard importune son frère au point d’obtenir de lui d’incroyables faveurs ; c’est alors qu’on le voit se glisser dans le char de lumière, saisir les rênes et vouloir faire rétrograder le quadrige immortel ; jusqu’au moment où surpris de tant de stupide audace, le vrai conducteur l’arrachant de son siège, le précipite et l’oublie… Et c’est l’argent qui amène alors cette passagère et horrible alliance ; c’est l’amour du lucre rapide, immédiat, qui empoisonne ainsi quelquefois des âmes d’élite1.

Les révolutions sont une des données de la vie parisienne auxquelles Berlioz est sensible. 1830 le voit participer aux barricades, au sortir des épreuves du prix de Rome. Toute autre est sa position en 1848. Cette amertume devant Paris, qui porte à l’ambition mais empoisonne les talents, prendra de l’ampleur après les désillusions liées à la révolution de février et aux massacres de juin, qu’il vit depuis Londres ; il écrit à son oncle Victor en novembre 1848, depuis Paris :

[…] Le charme de Paris n’est pas très puissant au temps d’alarmes que nous essayons de vivre. On se demande tous les soirs quelle émeute (ou quelle meute de chiens loups) on rencontrera le lendemain. Paris n’est plus la capitale intelligente, industrieuse, artiste, lettrée où toute l’Europe civilisée affluait ; c’est un club de fous et de drôles, hurlant, gesticulant, conspirant, écrivant, sans savoir ce qu’ils crient, ce qu’ils griffonnent, ce qu’ils menacent et ce qu’ils demandent. D’ailleurs en me supposant Parisien, je puis au retour de chacun de mes voyages, parodier le vers de Voltaire et dire : “Plus je vois l’étranger, moins j’aime ma patrie.”

Car, ce qui touche aux choses de mon art au moins, nous sommes bien sots à Paris. Ces pérégrinations au travers de l’Europe ont, en outre, développé chez moi le goût des voyages que j’ai toujours eu ; et je me plais en France surtout quand j’y arrive la veille du jour où j’en dois partir2.

1. Mémoires, p. 596. Texte paru dans le Journal des débats, 9 janvier 1844, CM 5, p. 403‑414.

2. À son oncle Victor Berlioz, CG III, 1238, 26 novembre 1848, p. 590.

Le livre qui suit souhaite rendre compte des ambiguïtés de la posi‑ tion de Berlioz face à Paris. Paris a forgé sa carrière, et le compositeur en est bien conscient. Les institutions musicales y sont donc traitées en premier lieu. Plusieurs des articles qui le composent traitent de la façon dont l’organisation particulière des concerts à Paris et le fonctionnement particulier les salles ont permis à Berlioz de faire entendre ses propres œuvres dans des cadres particuliers. Catherine Massip prend tout d’abord le point de vue de Berlioz critique musical sur l’activité de concert de son temps et montre que la densité même de ces concerts parisiens, que Berlioz démontre par l’absurde, rend le travail du critique difficile, si ce n’est parfois impossible.

Étienne Jardin, à partir des archives du droit des pauvres, examine comment Berlioz utilise le concert parisien à son bénéfice et comment, d’autre part, il tente de faire évoluer la forme de ce concert. L’intérêt de Berlioz pour la salle Herz et son acoustique, et les concerts qu’il y dirige entre 1844 et 1857 sont analysés par Frederick Sendra. L’article de Gun ther Braam se penche sur la façon dont les concerts parisiens ont permis à Berlioz de connaître le répertoire des compositeurs allemands contem‑ porains (Beethoven, Mendelssohn, Schumann et Wagner) et s’interroge sur la connaissance effective que pouvait avoir Berlioz de leurs œuvres.

Nous avons voulu montrer ensuite comment certaines œuvres com posées par Berlioz ou dirigées par lui avaient trouvé à Paris le cadre pro pice de leur développement. C’est le cas par exemple du répertoire russe dont Berlioz se fait le champion à Paris, comme le démontre Anastasiia Syreishchikova. Deux auteurs insistent sur l’importance de la capitale pour le développement de l’œuvre religieuse de Berlioz : Jennifer Walker étudie comment l’architecture de Saint‑Eustache fut en particulier décisive pour la forme des compositions qui y furent jouées, tandis que Mariko Kiuchi montre que la religiosité du Requiem est directement définie par l’attente du public parisien contemporain. Enfin Thomas Vernet et Cécile Reynaud montrent comment les sources diverses des Troyens (issues de la collection François Lang à la fondation Royaumont et de la BNF) témoignent des transformations successives de l’opéra, exigées par les directeurs des salles parisiennes.

Les nombreuses institutions de la capitale jouent évidemment un rôle central dans la formation de la carrière de Berlioz. L’Institut, dont Peter Bloom prouve, dans un nouveau volet de ses recherches sur cette

question, l’importance fondamentale, est lié à Berlioz à la fois par le prix de Rome qu’il obtient en 1830 et par son élection à l’Académie des beaux arts en 1856. Les premières années des études de Berlioz à Paris sont envisagées par Sabine Le Hir, qui étudie la présence du jeune homme à la Faculté de médecine de Paris, au regard de nouveaux docu‑ ments et de nouvelles sources. Hervé Audéon observe, à la lumière des archives conservées à la BNF, le rôle de Berlioz dans l’Association des artistes musiciens du baron Taylor et l’appui important que cette société de secours put lui apporter. Au‑delà de l’exécution de ses œuvres, les relations que Berlioz put établir avec les administrations des théâtres parisiens, notamment ceux dont il demanda la direction, sont analysées par Stella Rollet. Paris, ville des inventions et des progrès industriels, a brillé au xixe siècle par ses grandes expositions internationales qui remo dèlent son paysage architectural : Emmanuel Reibel examine les textes écrits par le compositeur sur les expositions qui se succèdent entre 1839 et 1855, le rôle qu’il y tint et les “festivals” qu’il put y organiser. La presse française au xixe siècle se concentre dans la capitale, reléguant le plus souvent la presse provinciale au rôle de simple écho. Lucas Berton et Nizam Kettaneh étudient chacun un rôle différent de cette institution centrale dans la vie de Berlioz : comment Berlioz “entra en littérature”, via la presse, d’un côté, et comment la presse put être aussi le théâtre de duels de journalistes (en l’occurrence Reyer et Scudo) qui s’affrontèrent autour de la personne de Berlioz. Rosalba Agresta envisage enfin ce lieu de sociabilité que furent les salons parisiens comme une institution privée qui joua son rôle dans l’affirmation de la place parisienne du compositeur. Prises en dehors des institutions, un certain nombre de figures de musi ciens ou d’acteurs de la vie parisienne furent des moteurs importants de la carrière ou de la réception de Berlioz : Isaac Strauss, l’entrepreneur et chef d’orchestre de bal, dont Laure Schnapper étudie les relations avec Berlioz, est l’un d’entre eux. Tous deux partagent notamment un intérêt pour le “gigantisme et les sonorités inouïes” de l’orchestre. Rainer Schmusch, à partir de la dédicace d’un autographe inédit de La Damnation de Faust, se penche sur les relations de Berlioz avec ce critique musical qui le remplaça un temps au Journal des débats, Joseph Esprit Duchesne. Enfin, Yannick Simon se tourne vers la fin du siècle et l’histoire de la réception en analysant le rôle déterminant que joua pour l’œuvre berliozienne le chef d’orchestre Charles Lamoureux.

Comprendre la place de Paris dans la carrière de Berlioz et dans son imaginaire, c’est aussi regarder cette ville depuis la province et de l’étran ger. Ainsi Jacqueline Lalouette étudie t elle les représentations sculptées qui furent faites de Berlioz dans les monuments officiels, en province et à Paris. Les mouvements de migration des Dauphinois à Paris, au temps où Berlioz “monte” à la capitale, sont observés par Bruno Messina : son article montre la part d’identité que conservaient ces provinciaux devenus parisiens, et les liens qu’ils conservaient avec leur patrie. Guy Gosselin de son côté, étudie la présence de Berlioz à Lille du 10 au 17 juin 1846 pour l’inauguration du chemin de fer Paris‑Lille et montre comment les forces musicales lilloises étaient depuis longtemps, et plus que les phalanges parisiennes, rompues à l’interprétation des œuvres berlioziennes. Berlioz fut parfois considéré, à Paris même et en France, comme un étranger dans sa propre communauté : que signifie ce terme d’étranger ? Michela Landi examine et compare la situation de Wagner, Liszt et Berlioz. Enfin, Henri Vanhulst étudie quelle a été la réception de Berlioz en Belgique avant 1842, année où il se rend à Bruxelles pour donner des concerts.

L’ouvrage se termine par un regard sur le xxe siècle et montre comment Paris a continué à être une place centrale pour la formation de l’image du compositeur. D. Kern Holoman compare ces moments fondamen taux dans la réception de leurs œuvres que furent les centenaires de la naissance de Debussy en 1962 et de la mort de Berlioz, en 1969. Il y analyse le rôle central du monde de la recherche et des milieux musicaux parisiens. Debussy est également au centre de l’article d’Yves Rassendren qui montre la place occupée par Berlioz auprès des jeunes compositeurs français à la fin du xixe et au début du xxe siècle – Saint‑Saëns, mais aussi Debussy, Fauré, Chausson et Chabrier. Enfin, Alban Ramaut se penche sur la question hautement symbolique des sépultures de Berlioz et de leurs transformations, opérées sous l’influence des cercles fervents de ber lioziens et des interventions plus officielles de l’État. Il montre comment ces changements témoignent aussi de l’évolution de notre perception de Berlioz et contribuent à forger son image.

Ce livre est issu d’un colloque international qui s’est tenu à Paris du 10 au 12 décembre 2019, pour la célébration des 150 ans de la mort du compositeur.

Nous adressons nos remerciements les plus vifs à tous ceux qui ont permis l’organisation de cette manifestation :

L’École pratique des hautes études et le laboratoire Saprat ainsi que sa directrice Brigitte Mondrain.

Les partenaires du colloque : Association nationale Hector Berlioz, CNRS/IReMus, Institut de France, Fondation Royaumont, Bibliothèque La Grange Fleuret.

L’équipe organisatrice : Hervé Audéon, Anastasiia Syreishchikova, Thomas Vernet.

Nos remerciements vont en particulier :

À l’Académie des beaux arts de l’Institut de France et à Laurent Petitgirard, Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux arts, qui a accueilli la journée anniversaire, le 11 décembre 2019.

Au Petit‑Palais, musée des Beaux‑Arts de la ville de Paris et à Christophe Leribault, son directeur en 2019.

À l’Institut national d’histoire de l’art.

Nous remercions enfin vivement Étienne Jardin, éditeur de cet ouvrage, ainsi que les éditions Actes Sud et le Palazzetto Bru Zane.

Cet ouvrage collectif étudie les divers rôles que Paris a pu jouer dans la carrière de Berlioz, ainsi que les différentes images, entre fascination et amertume, qu’il a données de la ville où il habitait. Celle-ci occupe, à l’époque du compositeur, une place singulière parmi les capitales européennes. En raison de la centralisation qui s’est opérée de manière progressive sous l’Ancien Régime, elle concentre après la Révolution toutes les formes du pouvoir national : politique, économique, financier, intellectuel et culturel. Cette situation particulière la dote de ce rôle international bien connu de “capitale du XIXe siècle”. Elle devient un lieu de passage obligé pour tout type de réussite sociale et le domaine artistique, notamment musical, apparaît comme l’un des champs sur lesquels cette prééminence s’exerce avec le plus de force.

Hector Berlioz illustre parfaitement l’importance de Paris dans la destinée d’un musicien : né en Dauphiné – région à laquelle il reste très lié sa vie durant par des attaches familiales –, il fait de cette ville le centre névralgique d’une carrière qui traverse la période romantique. Conscient du pouvoir ambigu de la capitale, il écrit d’ailleurs à son père dès 1846 : “Il n’y a au monde que Paris ; c’est une ville électrique qui attire et repousse successivement […].” Berlioz est aussi un grand voyageur et sait prendre ses distances avec son lieu de résidence : il passe un séjour de formation à l’Académie de France à Rome ; puis, s’éloignant à nouveau d’un Paris qui ne reconnaîtrait pas son talent, il fait entendre ses œuvres dans les principales cités européennes. Sa vision du rôle de la capitale française change alors et ses critiques des normes de goût qu’elle impose au reste du monde deviennent vives.

Cécile Reynaud est directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études – PSL et membre de l’équipe SAPRAT. Musicologue spécialiste du XIXe siècle, elle travaille sur l’histoire de l’enseignement de la musique, l’histoire de la virtuosité instrumentale et consacre une grande partie de ses travaux à Hector Berlioz. Elle a notamment codirigé le Dictionnaire Berlioz (Fayard, 2003) et participé à l’édition des Nouvelles lettres de Berlioz, de sa famille, de ses contemporains (Actes Sud / Palazzetto Bru Zane, 2016). Elle a été commissaire de plusieurs expositions à la Bibliothèque nationale de France, à la Cité de la musique et au Petit Palais. DÉP.

ISBN 978-2-330-18305-9 9:HSMDNA=V]XUZ^: