Diffusion ACTES SUD

Août septembre 2023

Beaux-livres

TOUS LES VISUELS PRESENTÉS DANS CE DOCUMENT SONT PROVISOIRES & PEUVENT NE

PAS REFLÉTER LA FINALITÉ DES PROJETS ÉDITORIAUX

Les visuels qui n’apparaissent pas sont toujours en cours de développement

LA FINANCE AU SECOURS DE L’ÉCOLOGIE

Regards croisés sur la finance durable

Dominique Bourg et Philippe Zaouati Entretien mené par Anne-Cécile Bras

Comment la finance, de simple outil qui facilite le commerce, est-elle devenue, ces cinquante dernières années, le mastodonte que l’on connaît, déconnecté de toute réalité matérielle ? Aristote, premier philosophe de l’économie, alertait déjà sur la différence entre l’échange économique de biens et l’échange chrématistique, c’est-à-dire le commerce dans le seul but d’accumuler le plus d’argent possible. Avec l’invention de la monnaie est née la tentation de la démesure, de l’enrichissement infini et de la toute-puissance qui lui est associée. À tel point que l’on est en droit de se demander qui, du pouvoir politique ou du pouvoir économique, est véritablement aux manettes aujourd’hui.

Croissance et finance s’autoalimentent dans un mouvement perpétuel que rien ne semble pouvoir arrêter. Pourtant, si les zéros peuvent s’ajouter à l’infini sur les écrans des traders, les ressources de la planète sont, elles, limitées. Devant l’urgence écologique, la finance peut-elle jouer un autre rôle que celui du pompier pyromane ? Si l’ambition sincère de la finance durable est de dépasser le greenwashing pour atteindre les objectifs du développement durable, en a-t-elle réellement les capacités ? Quels sont ses outils pour y parvenir ?

Le financier met en garde : “Nous ne pouvons pas nous contenter de discuter entre professionnels de la façon d’utiliser tel ou tel critère environnemental et social pour sélectionner nos investissements. Si on ne parvient pas à « dézoomer » en adoptant une réflexion un peu plus macroéconomique, on devient des techniciens qui parlons à d’autres techniciens. C’est à mon avis le danger principal de la généralisation de la finance durable que l’on observe aujourd’hui.” Qu’en pense le philosophe ? La prise de recul est effectivement nécessaire et il est intéressant de remettre en perspective les ambitions de l’homme depuis le mécanocène, pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à cette obsession d’aller toujours plus vite, plus loin, plus fort : “Avec l’avènement de la physique mécaniste moderne, le monde finit par apparaître comme un simple agrégat de particules distribuées de façon continue. […] Déchue du statut de déesse à celui de pure matière, la nature n’aura d’autre vocation que celle de ressource vouée à une exploitation sans fin, de ressource destinée à la création de valeur économique via le travail humain.” Il paraît dès lors urgent de redonner sa primauté au vivant. Mais alors que le réchauffement climatique est déjà en marche, la question de l’action juste se pose : faut-il se radicaliser ou est-il finalement plus pertinent de réformer le système en place ?

À travers leur échange, Dominique Bourg et Philippe Zaouati brossent un état des lieux sans concession du système financier actuel et de sa capacité à faire évoluer l’économie dans le bon sens. Avec une certitude commune :

Repères

Points forts

• Un décryptage de qualité des enjeux de la finance contemporaine.

• Des prises de position sur la nouvelle réglementation européenne.

• Deux auteurs très impliqués dans le débat écologique.

• Parution au moment du festival Agir pour le vivant, fin août à Arles.

Philosophe francosuisse, Dominique Bourg est professeur honoraire à l’université de Lausanne. Spécialiste des questions de durabilité et de démocratie écologique, il a fait partie de la commission Coppens qui a préparé la charte de l’environnement en 2005, et a présidé le conseil scientifique de la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l’homme. Il a publié de nombreux articles et livres, dont Primauté de vivant (Puf, 2021) avec Sophie Swaton, et Science et prudence (Puf, 2022) avec Nicolas Bouleau.

Diplômé de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique, Philippe Zaouati est le fondateur de Mirova, société de gestion d’actifs reconnue comme l’un des pionniers de la finance verte et durable. Fortement impliqué dans le débat public, il a contribué à la création de labels et de normes de transparence sur le climat, et a été membre du Groupe d’experts de haut niveau européen (hleg) sur la finance durable. Auteur d’essais et de romans, il intervient dans plusieurs écoles et universités.

Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud société

10 × 19 cm 144 pages

provisoire

15 €

“Même si nous pensons la catastrophe inéluctable, nous devons continuer à agir.”

ouvrage broché isbn : 978-2-330-17868-0 août 2023 prix

:

9:HSMDNA=V\][]U:

250 illustrations en couleur isbn : 978-2-330-18137-6

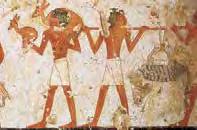

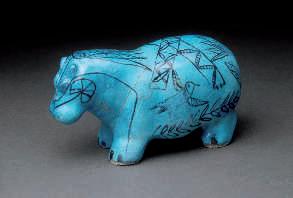

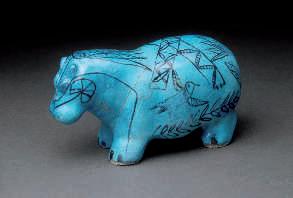

GUIDE DE L’ÉGYPTE ANCIENNE

[Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée]

Aude Gros de Beler

Jean-Claude Golvin

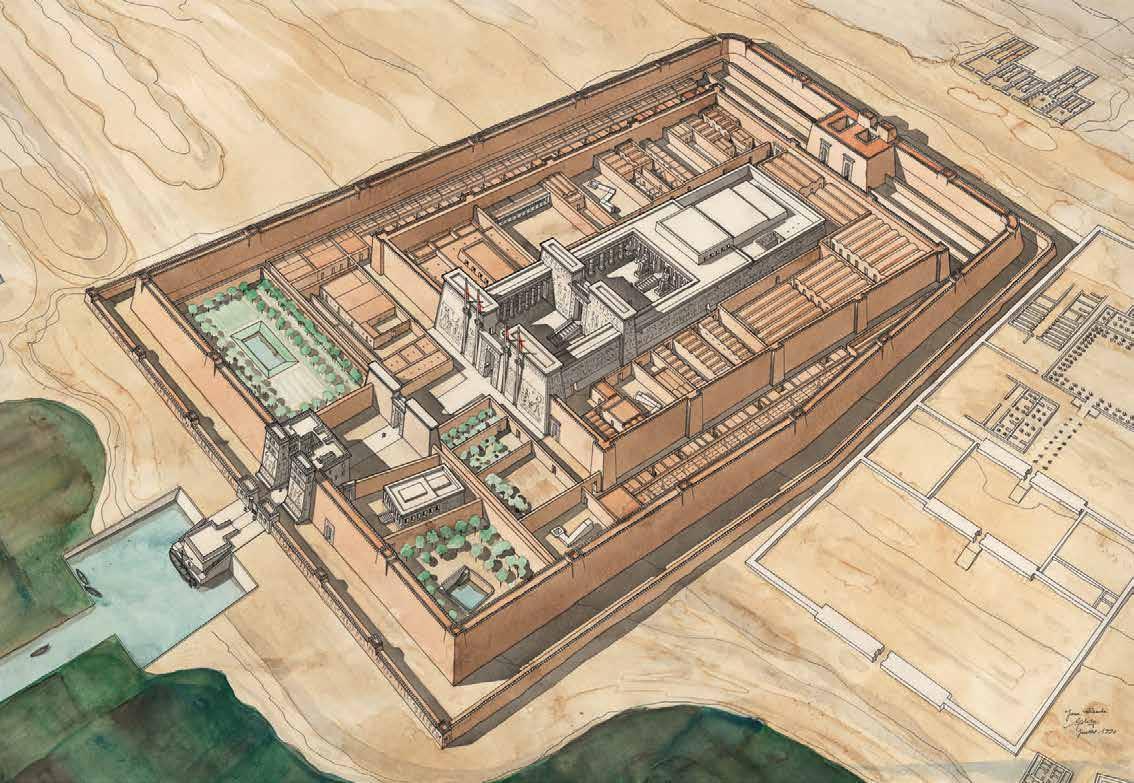

Voyager à travers l’Égypte ancienne en regardant les villes, les temples ou les pyramides tels qu’ils étaient au temps de leur splendeur devient un rêve accessible. Ce guide offre la combinaison unique du talent de Jean-Claude Golvin, premier spécialiste au monde de la restitution par l’image des grands sites de l’Antiquité, et des connaissances de l’égyptologue Aude Gros de Beler, pour un guide à la fois savant et superbement illustré. Si les magnifiques aquarelles nous présentent les sites au temps des pharaons, l’ouvrage, dans un souci de précision archéologique, propose également des plans des tombes et des temples, des cartes, des photographies de l’intérieur des sépultures (civiles et royales), au total plus de deux cent cinquante images pour illustrer le propos. Le guide permet ainsi d’appréhender clairement les sites anciens, et de constituer une base solide de connaissances avant même d’être sur place, puis d’accompagner de manière circonstanciée les excursions. En plus de la description détaillée des sites, un texte les replace dans leur contexte religieux, économique et historique, et des conseils de visite sont donnés pour chaque lieu visité.

Cet ouvrage constitue le compagnon indispensable du voyageur désireux de comprendre le secret des vestiges qui, souvent dénaturés par le temps, s’offrent sous un jour nouveau à ses yeux.

Jean-Claude Golvin est architecte dplg et directeur de recherche au cnrs. Il a dirigé pendant dix ans le Centre franco-égyptien de Karnak. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages, notamment la série des “Voyages” aux éditions Errance & Picard.

Aude Gros de Beler est égyptologue, chargée de cours à la faculté Vauban (Nîmes), éditrice aux éditions Actes Sud.

Elle a écrit une quinzaine d’ouvrages sur l’Égypte (jeunesse et adulte).

Tous deux sont coauteurs de L’Antiquité retrouvée (Errance, 2023, 5e édition).

Repères

Points forts

• Un guide complet, par une autrice égyptologue qui a travaillé sur les sites pendant de nombreuses années.

• Une invitation au voyage avant même d’être arrivé sur place.

• Les aquarelles de Jean-Claude Golvin, ainsi que de nombreux éléments d’iconographie (plans, cartes), pour un ouvrage précis et esthétique.

Mots clés

• Égypte – Archéologie – Temples – Voyage – Guide –Aquarelles

Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud

14 × 19 cm 272 pages

2023 prix provisoire : 25 €

août

’ - 9:HSMDNA=V]VX\[:

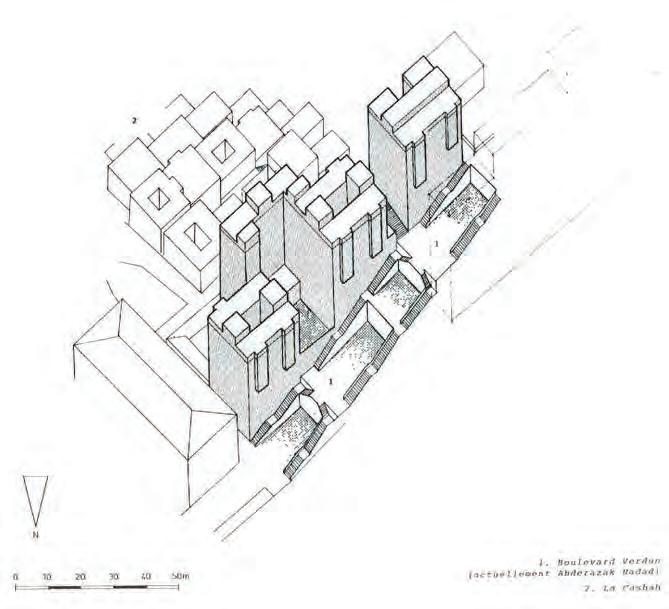

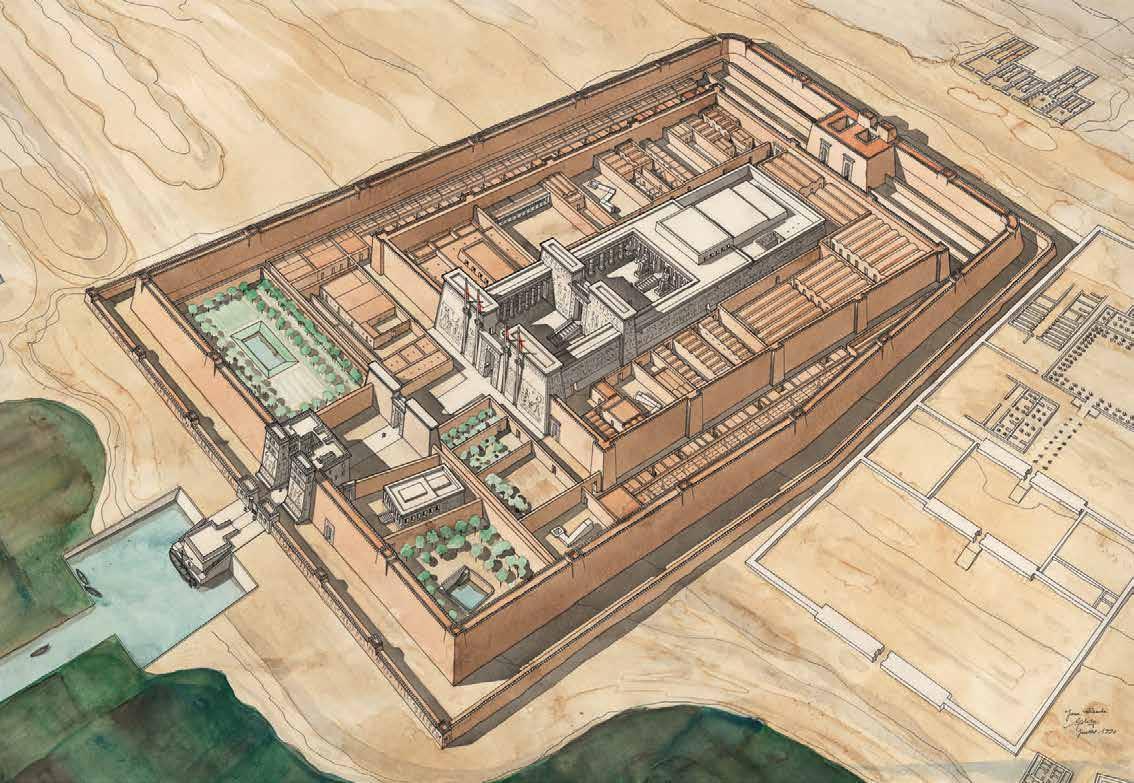

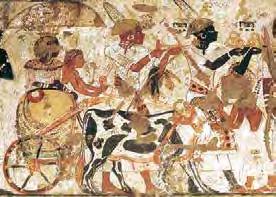

Le site de Medinet Habou sous le règne de Ramsès III

du sanctuaire 12. Lac artificiel 13. Écuries et hangars pour les chars 14. Temple de la XVIIIe dynastie, dit temple “des Thoutmosis” 15. Lac sacré 16. Bosquet 17. Constructions administratives 18. Habitations et locaux réservés aux prêtres 19. Rempart bastionné en brique crue

(1184-1153 ..-.)

1. Débarcadère 2. Enceinte extérieure en pierre de taille 3. Temple funéraire d’Ay et Horemheb 4. Enceinte intermédiaire en brique crue 5. “Migdol” de l’est adoptant la forme d’une tour de garde asiatique 6. “Migdol” de l’ouest (disparu) 7. Premier pylône 8. Temple funéraire de Ramsès III 9. Palais royal 10. Entrepôts et réserves 11. Porte aménagée dans l’axe

1 2 4 5 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 044/065•Digest 2023.indd 50-51 09/03/2023 21:12

Thèbes

La région thébaine

Très bel ensemble d’édifices, le mieux conservé des sanctuaires de ce type sur la rive ouest de Thèbes ; certaines parties, notamment les plafonds, linteaux et portiques de la deuxième cour, possèdent encore leurs couleurs d’origine. Demander au gardien de monter dans le “migdol” (pavillon royal) qui présente des scènes aussi originales que charmantes et ne pas oublier de faire le tour du temple car les murs extérieurs sont parfois ornés de scènes grandioses: en témoigne, sur le revers du premier pylône, la célèbre chasse aux taureaux sauvages conduite par le roi lui-même.

La reconstitution montre comment, sous le règne de Ramsès III, s’organisait le site de Medinet Habou. Parmi les structures qui apparaissent sur le dessin, certaines ont disparu et d’autres restent visibles, entières ou fragmentaires.

On arrive à Medinet Habou par un canal artificiel reliant le Nil à un débarcadère (1) dominé par une tribune permettant d’accéder, par deux volées de marches, aux bateaux amarrés le long des quais. Construite dans l’axe du temple, cette tribune rejoint une première porte percée dans un mur en pierre de taille, de faible hauteur et non bastionné, entourant l’ensemble des édifices cultuels et faisant office d’enceinte extérieure (2). À mi-course, sa face nord accuse un changement d’orientation de quelques degrés à cause de la présence du temple funéraire voisin (3), construit par Ay et Horemheb à la fin de la XVIIIe dynastie. À peine quelques mètres séparent le muret extérieur de l’enceinte intermédiaire (4). Celle-ci, construite en brique crue, culmine à 20m de hauteur et s’inspire de modèles profondément asiatiques. Et pour cause: lors de ses campagnes en Syrie et en Palestine, largement représentées sur les parois de son sanctuaire, Ramsès III n’a cessé de côtoyer ce type de rempart avec chemin de ronde, tourelles, créneaux et portes fortifiées. À Medinet Habou, tous ces éléments apparaissent, y compris les fameuses tours de garde, couramment désignées sous le terme sémitique de “migdols” (5 et 6).

Seul celui situé à l’est (5) est bien conservé: il marque l’entrée du temple de Medinet Habou. Il devait en exister un équivalent à l’ouest (6), mais il n’en reste plus rien. La présence d’une telle construction dans le temple funéraire de Ramsès III doit être interprétée comme une porte d’entrée triomphale devant rappeler la victoire de Pharaon sur les peuples étrangers. En effet, les décors extérieurs présentent de nombreuses scènes où le roi, en taille héroïque, exécute des captifs devant les divinités du panthéon égyptien. De même, chaque tour est ornée d’une file de sept prisonniers ligotés qui symbolisent les ennemis héréditaires de l’Égypte. Ainsi, lorsque l’on pénètre à l’intérieur de la forteresse, composée de pièces réparties sur deux étages, on est surpris par le changement total de registre iconographique. Ici, ni sacrifices, ni guerres, ni victoires, ni pharaons glorieux. Les reliefs sont aimables et présentent le

Medinet Habou

roi, confortablement installé, qui se restaure, respire des fleurs ou joue au senet (sorte de jeu de dames) avec ses filles. Sans doute ces images doivent-elles nous éclairer sur la réelle fonction de ce bâtiment qui, en fait, devait servir de lieu de détente où, à l’occasion, le roi venait se reposer, se distraire ou se restaurer en compagnie de ses courtisans, de sa proche famille ou des femmes du harem.

“Migdol ouest” (détruit)

Campagne en Nubie

Calendrier des fêtes

Sanctuaire (détérioré)

Plan du temple de Ramsès III à Medinet Habou.

Thèbes

Première campagne en Libye Campagne contre les Peuples de la Mer, an 8

Fête de Sokaris (registre supérieur)

Palais royal Chapelles des Divines Adoratrices

2e cour 1re cour

Pylône

Chasse aux taureaux sauvages

Sortie de Min (registre supérieur)

Deuxième campagne en Libye, an 11 (scène finale)

Temple de la XVIIIe dynastie

Deuxième campagne en Libye, an 11 (registre inférieur) et campagne douteuse en Asie (registre supérieur)

“Migdol” est

Petit temple

52 53

:

1184-1153 Vers 1295

+ p. 50-51 et p.53

044/065•Digest 2023.indd 52-53 09/03/2023 21:12

Thèbes

La région thébaine

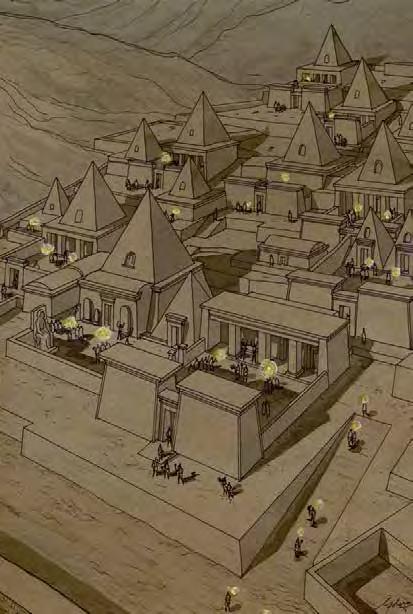

1279-1212

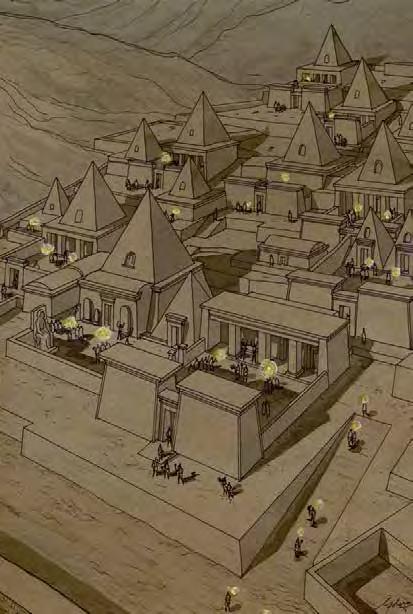

La nécropole des artisans de Deir el-Medina Située à l’ouest du vallon, elle abrite les sépultures des ouvriers et des fonctionnaires de l’Institution de la Tombe qui, pendant près de cinq siècles, ont œuvré dans la Vallée des Rois. Aménagées suivant un modèle composite, tenant à la fois de la pyramide héliopolitaine et de l’hypogée libyen, ces tombes présentent une véritable unité de structure (cour, chapelle, puits et caveau) même si, dans la composition finale, certains détails varient en fonction du rang du propriétaire ou de l’époque.

Ainsi, l’accès à la tombe s’effectue par un pylône d’entrée donnant sur une cour bordée de murets blanchis à la chaux. Au fond, s’ouvre la chapelle funéraire précédée d’un péristyle et ornée d’une petite pyramide dont la hauteur dépasse rarement 7 à 8 m. Ici, deux possibilités peuvent être envisagées. Soit la pyramide couvre la chapelle, soit elle l’inclut: dans le premier cas, la pyramide est pleine, en pierre ou en brique, et comblée de gravats; dans le second, elle est creuse et en brique. Quelle que soit la solution adoptée, ses faces sont blanchies à la chaux et le sommet orné d’un pyramidion en pierre décoré de bas-reliefs. C’est dans cette cour, lieu public par excellence, qu’ont lieu les funérailles ainsi que la Belle Fête de la Vallée du désert, grande fête des morts qui se déroule chaque année.

De part et d’autre de la porte ou sur les murs de la cour se trouvent des stèles et des statues du défunt devant lesquelles on vient déposer des offrandes et faire des fumigations d’encens ou des libations d’eau. On pénètre alors dans la chapelle aux parois décorées d’images du défunt et de sa famille car, très souvent, ces tombeaux sont collectifs. Le mur du fond est orné d’un petit naos où, généralement, se tient la statue du propriétaire. Le puits, creusé dans la cour ou dans la chapelle, conduit aux appartements funéraires dont les pièces, parfois nombreuses, sont voûtées, blanchies à la chaux et peintes de couleurs vives ; les scènes, fortement influencées par le décor des hypogées royaux pour lesquels les artisans travaillent, présentent des extraits du Livre de la sortie au jour (improprement appelé “Livre des morts”).

Parmi les cinquante-trois tombes décorées de Deir el-Medina, dont la plus grande majorité remontent au règne de Ramsès II, seulement quelques-unes sont ouvertes à la visite: généralement, Sennedjem (TT 1), Inerkhâou (TT 359), Irynefer (TT 290) et Pached (TT 3). Contrairement aux autres sépultures civiles de la nécropole thébaine (Cheikh Abd el-Gourna, Assassif, Dra Abou el-Naga…) où l’on visite généralement la chapelle funéraire, ici ce sont les caveaux qui s’ouvrent à nos yeux. Ils sont de petite taille, mais l’état de conservation des peintures qui ornent les parois et le plafond voûté est étonnant.

Thèbes

72 73

La nécropole de Deir el-Medina. 066/089•Digest 2023.indd 72-73 09/03/2023 21:13

Deir el-Medina

Temple de Louxor Thèbes ville Thèbes-Ouest Palais d’Amenhotep III Amenophium Vallée des Reines Deir el-Medina Temples funéraires Cime thébaine

Domaine de Montou [2] Domaine d’Amon [3]

Vallée des Rois Temple d’Hatshepsout Temple de Sethy Ier Thèbes-Est, Thèbes-Ouest au IIe siècle

10 9 7 8 4 5 6 3 2 11 15 12 13 14 18 16 17 19 Thèbes-Est 1 010/043•Digest•2023.indd 12-13 09/03/2023 21:12

Domaine de Mout [4] Temple d’Amon-Kematef [5] Temple de Khonsou [6]

apr.J.-C.

Le Ramesseum, le temple funéraire de Ramsès II

(1279-1213 ..-.)

(1279-1213 ..-.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 044/065•Digest 2023.indd 56-57 09/03/2023 21:12

1. Débarcadère (relié au Nil par un canal), tribune et allée processionnelle permettant d’accéder à l’enceinte sacrée 2. Temple funéraire de Thoutmosis IV (XVIII e dynastie) 3. Temple funéraire de Siptah (XIX e dynastie) 4. Enceinte extérieure en pierre 5. Enceinte intérieure en brique crue (l’espace compris entre les deux enceintes est occupé par un dromos de sphinx) 6. Premier pylône 7. Première cour 8. Deuxième pylône 9. Deuxième cour 10. Grande salle hypostyle 11. Saint des saints 12. Petit temple de Touy, mère de Ramsès II 13. Magasins et entrepôts du sanctuaire 14. Palais royal

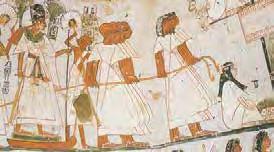

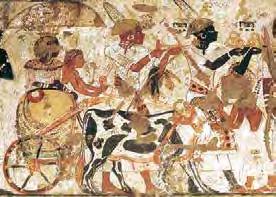

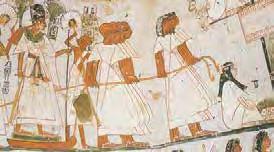

TT 40 - Houy

Vice-roi de Kouch, Gouverneur des Pays du Sud. XVIIIe dynastie, règnes d’Akhenaton (1349-1333 av. J.-C.) et de Toutânkhamon (1330-1320 av.J.-C.)

Outre la qualité incontestable de la représentation et du style, l’intérêt de cette sépulture réside dans son thème iconographique : en tant que vice-roi de Kouch – c’est-àdire gouverneur de Nubie –, Houy vient présenter à Toutânkhamon le tribut annuel du Sud.Ainsi, on assiste à l’arrivée des bateaux chargés de produits exotiques et de métaux précieux et au défilé des différentes provinces de Nubie (Kouch au sud et Ouaouat au nord) déposant leurs présents au pied de Pharaon.

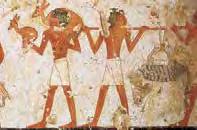

TT 276 - Amenemopet

Surveillant du Trésor d’or et d’argent, Juge, Surveillant du Cabinet. XVIIIe dynastie, règne de Thoutmosis IV (?) (1398-1388 av.J.-C.)

S’il ne fait aucun doute que les peintures ne témoignent pas d’un style éclatant, on reste toutefois admiratif devant certaines images de cette tombe où, notamment dans les scènes de chasse dans le désert, l’artiste a su parfaitement saisir les expressions de terreur ou de torpeur des animaux traqués, puis emmenés par les chasseurs.

TT 277 - Ameneminet

Père divin de la Maison d’Amenhotep III, XIXe (1295-1188 av.J.-C.) ou XXe dynastie (1188-1069 av.J.-C.), règne non déterminé

Si la qualité d’exécution n’est pas exceptionnelle, les scènes présentées dans cette sépulture sont assez rares. On y voit, notamment, la procession des statues royales d’Amenhotep III et de la reine Tiyi, qui sont déplacées en traîneau, se dirigeant vers le lac sacré du sanctuaire, escortées par des prêtres et des flabellifères.

88 89 La région thébaine

89 88

Thèbes Thèbes

-

La Vallée des Nobles

066/089•Digest 2023.indd 88-89 09/03/2023 21:13

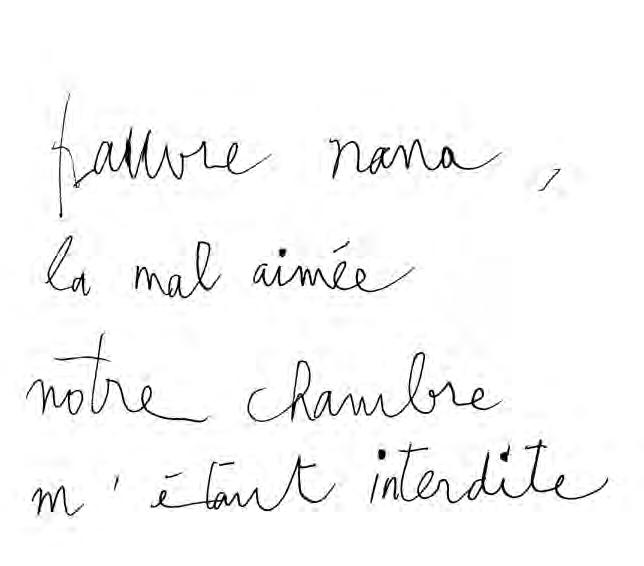

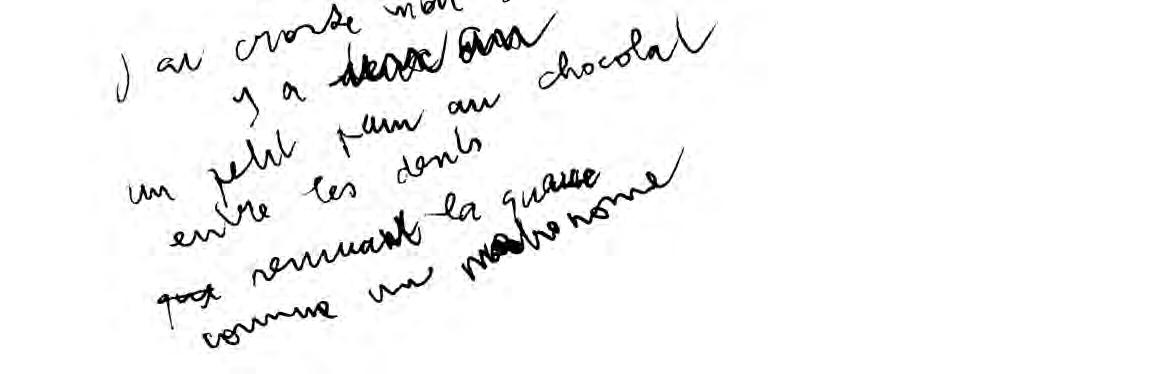

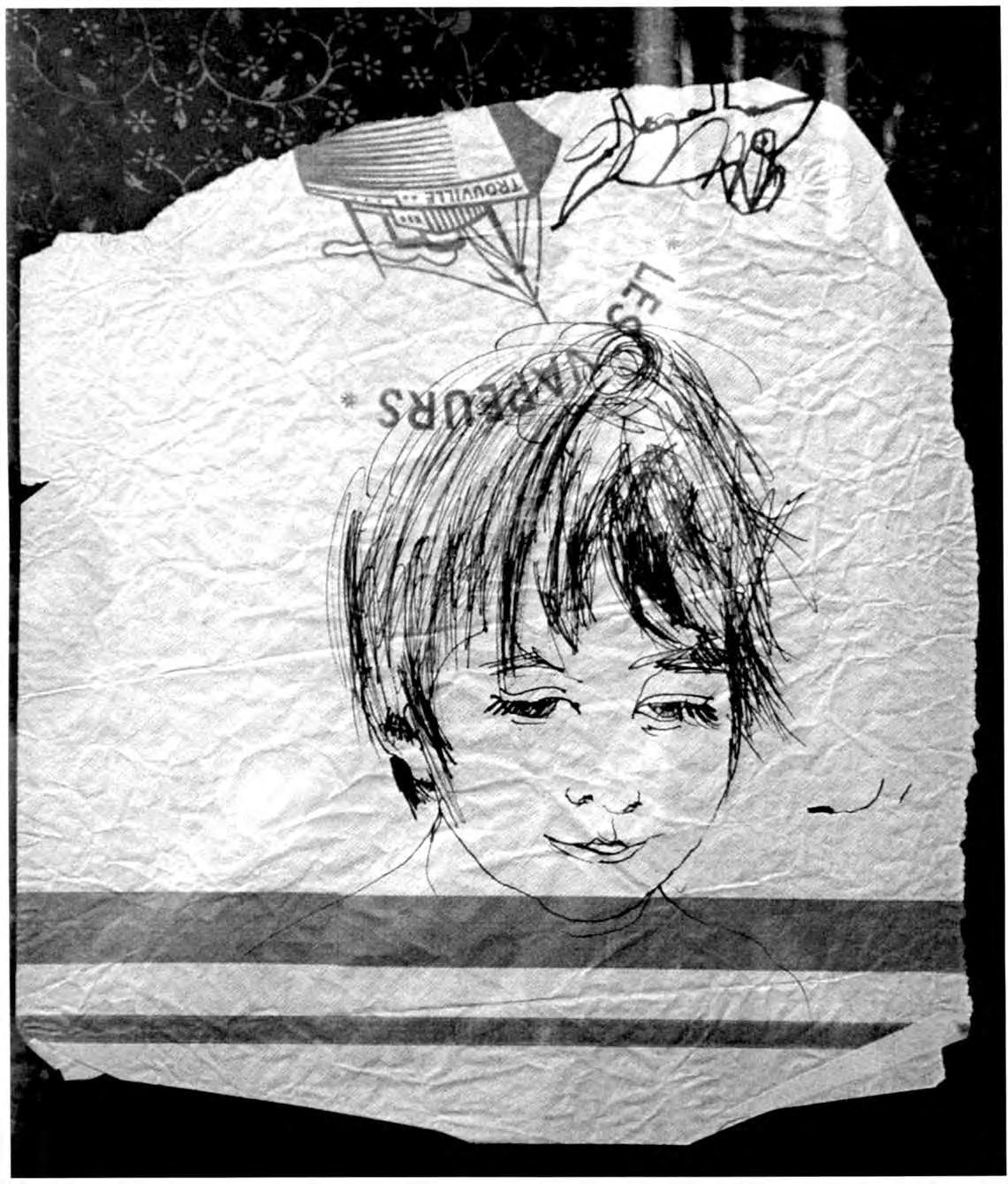

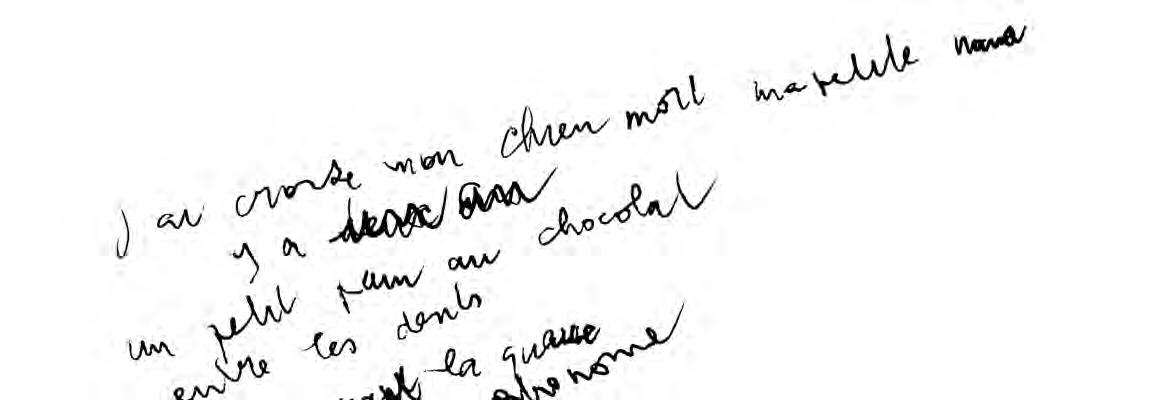

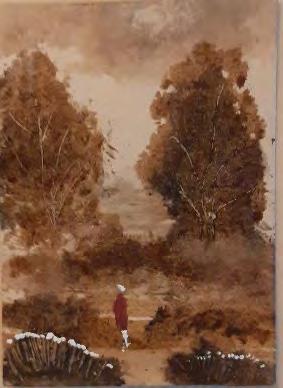

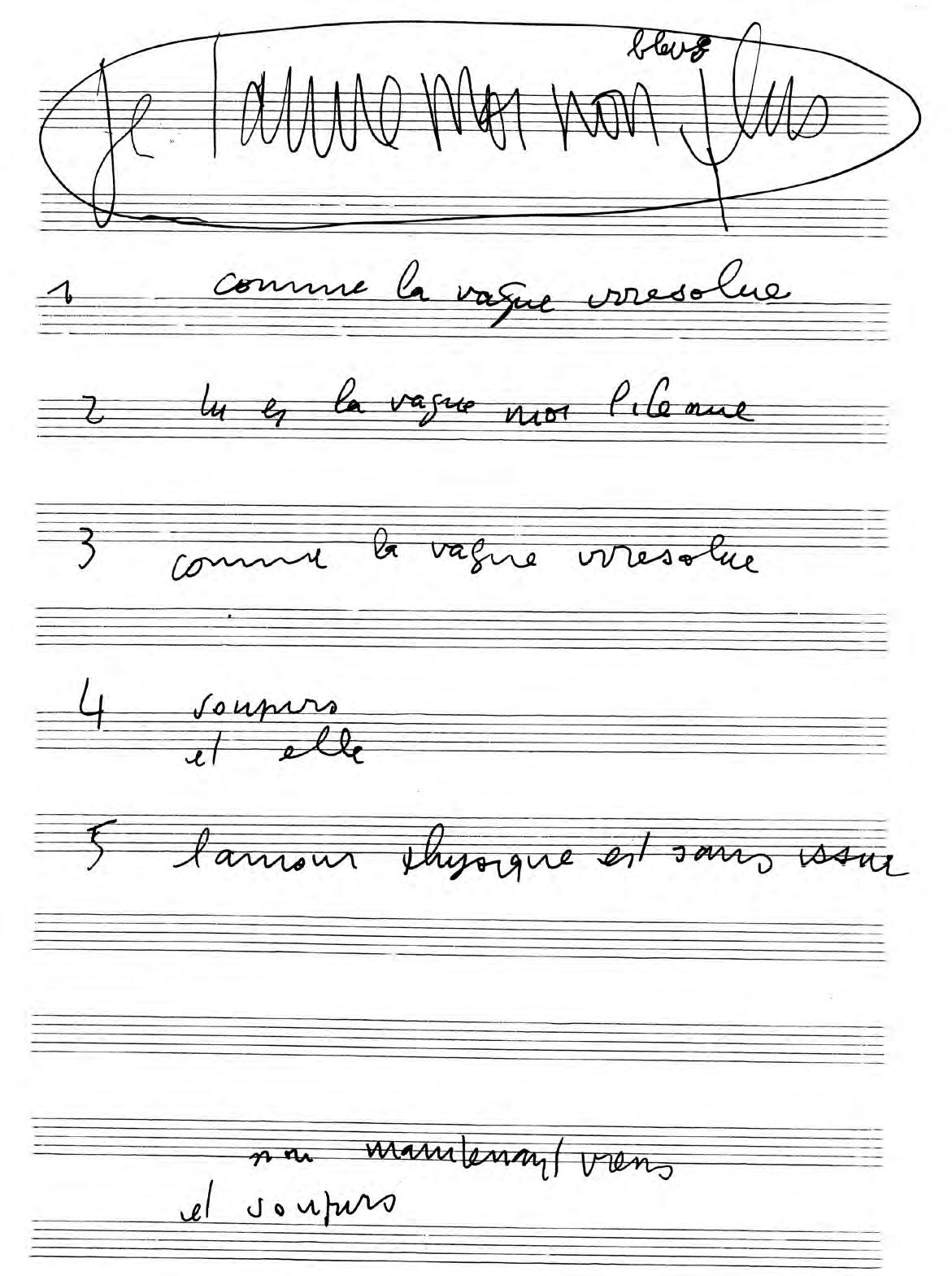

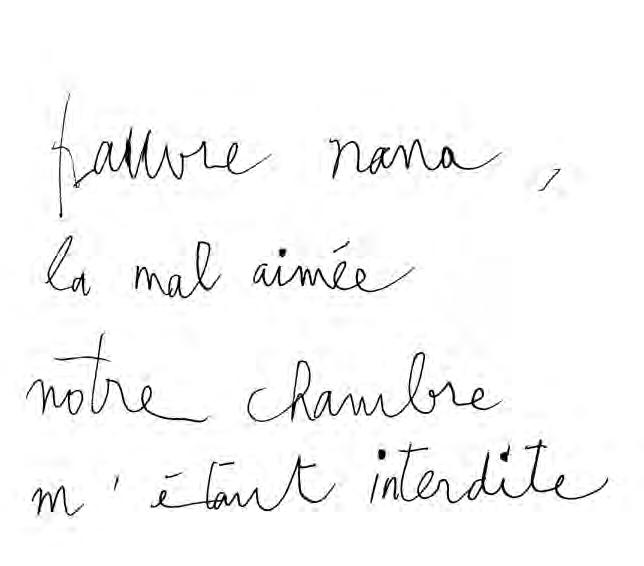

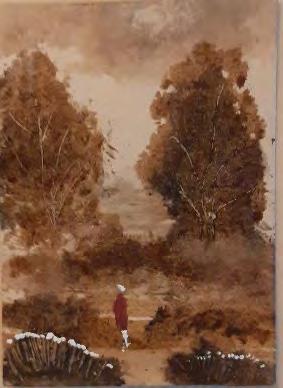

Instantanés sereins

Joseph-Antoine d’Ornano

Langue d’origine : français

1eк office septembre 2023 / 9782355970597

12 euros / 50-60 p. / 15 x 13 cm

Des mots sépia, noirs et blancs, en couleur, à l’instar des tableaux de l’auteur, dont la visée est l’apaisement pour l’artiste et pour le lecteur-contemplateur. Bref, des « Instantanés sereins »

Il ne s’agit pas, comme dans La grâce ou l’éloge du commencement, du déroulement d’un unique texte, mais de brefs poèmes, cependant l’esprit est le même. On y retrouve, en plus marquée, la soudaineté et la fugacité d’impressions – de celles, souvent indéfinissables, qui vous font brusquement interrompre un geste ou une parole.

De tableau en tableau, de livre en livre, Joseph-Antoine d’Ornano tente de capturer ces « instants de vie secrète » pour les poser sur la toile ou le papier.

Ici l’image d’une robe jaune ou blanche et de ballerines ; là, la tristesse du soir que « connaissent les fleurs » ; ailleurs encore un « jour de semaine ordinaire / Où rien vraiment ne s’est passé / Rien qui vaille la peine », mais dont on se souviendra peut-être, à l’heure du départ ultime, « comme d’un jour heureux ».

Nostalgie, dira-t-on ? Non point. Douceur, luminosité, mystère aussi, seraient des mots plus appropriés. Au lecteur-contemplateur d’apprécier les deux premières et d’essayer de saisir, s’il le souhaite, la clef du dernier. « Tout n’est pas donné », aime à répéter Joseph-Antoine d’Ornano.

Olivier Besancenot est historien de formation Facteur de profession, il a été deux fois le candidat de la LCR aux élections présidentielles (2002 et 2007) avant d'être jusqu'en 2011 le porte-parole du NPA. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages sur l’histoire du mouvement ouvrier et des luttes sociales.

SEPTEMBRE ROUGE

Le coup d’État au Chili du 11 septembre 1973

Olivier Besancenot et Michaël Löwy

Olivier Besancenot et Michaël Löwy

Cinquantième anniversaire du coup d’état de Pinochet au Chili.

Cette fiction historique basée sur des faits réels rend hommage aux militants qui ont affronté, le 11 Septembre 1973, le coup militaire sanglant du Général Pinochet et de ses troupes. Ni livre d’histoire, ni essai théorique, ce récit politique romancé traite de la conspiration putschiste et de cette journée du 11 septembre.

Cette séquence historique est revisitée à travers le point de vue d’acteurs et actrices de la gauche chilienne de l’époque qui ont résisté en combattants, les armes à la main. Parmi eux, celui qui a refusé de capituler jusqu’à son dernier souffle : Salvador Allende. Alors qu’il représentait l’espoir de la gauche de tout un continent, il se donne la mort peu avant que les putschistes tentent de s’emparer de lui. Symbole de la vague d’autoritarisme anticommuniste que connut l’Amérique du sud durant les années 70, le coup d’État de la junte militaire intervient dans un contexte de guerre froide Il a été rendu possible par le soutien des Etats-Unis qui dès le début de la présidence d’Allende organise un boycott des prêts internationaux plongeant le Chili dans une grave crise économique.

• Un parti-pris original, celui d’un récit romancé fondé sur une solide enquête par deux voix importantes de la gauche contemporaine.

• Un hommage à Salvador Allende dont le terrible destin a profondément marqué la gauche française, passionnée par la gauche latinoaméricaine.

• Le récit implacable de la liquidation d’un État de droit sur l’autel du capitalisme.

Michael Löwy, est sociologue, philosophe marxiste et écosocialiste francobrésilien. Il est directeur de recherches émérite au CNRS et enseigne à l’EHESS. Il a cosigné chez Textuel Luttes écologiques et sociales dans le monde (2020) avec Daniel Tanuro.

La France, elle, fait face au coup d’État en ouvrant les portes de son ambassade à près de 800 réfugiés qu’elle exfiltrera, leur permettant d’échapper aux camps et à la torture.

50 ans du coup d’État de Pinochet au Chili le 11 septembre 2023.

6 septembre 2023 • Histoire • Récit • Politique 13 x 19,8, broché 160 pages, 17,90€ 9782845979642

Sociologue, Charles BosvieuxOnyekwelu est chargé de recherche au CNRS. Ses travaux portent sur la sociologie des élites, du travail et des professions ainsi que sur les études de genre Il s’intéresse en particulier aux différentes manières par lesquelles les élites justifient les inégalités et leur domination sur le monde social. Il a notamment publié Croire en l’État : une genèse de l’idée de service public en France (18731940) (éditions du Croquant, 2020)

PRÉCARITÉ GÉNÉRALE TÉMOIGNAGE D’UN RESCAPÉ DE L’UNIVERSITÉ

Charles Bosvieux-Onyekwelu

Charles Bosvieux-Onyekwelu

L’université, un navire en train de couler.

La précarité vampirise l’enseignement supérieur et la recherche Plus de 50% des enseignements sont assurés par des personnels non-titulaires. À l’indétermination de l’avenir s’ajoutent l’injonction à la mobilité, l’instabilité géographique et le silencieux chantage au poste qui conduit les postulants à tout accepter.

En s’appuyant sur les travaux sociologiques traitant de la mise en faillite des services publics, ce livre analyse les causes et les effets de la précarité grandissante qui sévit dans le secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche La précarisation des universitaires s’inscrit dans un contexte plus large, marqué par la fragilisation de l’emploi public et la mise en cause du statut des fonctionnaires.

C’est en lien avec ces évolutions délétères pour tous et toutes que prennent sens les diverses mobilisations qu’a connues l’Université depuis une quinzaine d’années, mobilisations qu’on ne peut déconnecter de la constitution d’un service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, c’est-à-dire de l’idéal d’une éducation et d’un savoir accessibles au plus grand nombre.

• Une analyse minutieuse des réformes néolibérales imposées à l’université depuis une vingtaine d’années et de leurs effets: développement de la recherche sur projet, recours massif aux vacataires pour l’enseignement, turnover permanent du personnel administratif, etc.

• Un témoignage vécu de l’intérieur des absurdités, des souffrances et du gâchis que constitue cette précarisation délibérée de l’université.

• Une mise en perspective sociologique de l’inscription de la faillite de l’Université dans celle plus large des services publics.

13 septembre 2023 • Société • Université 13 x 19,8, broché 160 pages, 17,90€ 9782845979635

EMBARQUEMENTS IMMÉDIATS

De la préhistoire à la Renaissance

Didier Huon de Kervadec

Repères

Points forts

Ainsi parlait saint Augustin d’Hippone, théologien chrétien romain du ive siècle. Combien connaît-on de maximes sur le voyage, toutes plus sérieuses, profondes et évocatrices sur l’envie, la nécessité, parfois la peur de parcourir le monde ? Ce livre retrace l’histoire du voyage et des déplacements de populations. Départ à la Préhistoire, arrivée dans le monde moderne ! Comme une dynamique déambulation, l’auteur nous guide sur les pas de l’Homme et de ses incessantes pérégrinations. Première étape, les hommes préhistoriques, en constant mouvement dans des conditions hostiles pour assurer leur survie, trouver de quoi se nourrir et se protéger. Puis au fil de son développement, il s’installe et crée de grandes civilisations dont les frontières s’étendent autour des premières aires urbaines. Qui dit frontières dit guerres de territoires, dont nous suivons les armées lancées au galop pour s’approprier l’espace de l’ennemi. L’avènement des religions monothéistes apporte aussi son lot de mutations, en raison des missionnaires, croisés et autres prosélytes envoyés parfois à l’autre bout du monde pour convaincre de la foi à adopter – ou l’imposer par la force. La curiosité grandit à mesure que les limites du monde s’étendent ; et les grands voyageurs l’explorent, parfois par intérêt pour la géographie et les civilisations, comme Ibn Battuta ou Zheng He, parfois par attrait commercial, comme Marco Polo qui en tire ses Carnets de la route de la Soie. S’ouvre ensuite l’ère des conquêtes occidentales, avec pour chefs de file les colons débarquant en Amérique, qui l’envahiront du détroit de Béring au cap Horn.

Entre périodes troubles et joies de la découverte, ce livre enjoué ouvre les horizons, éclaire les motivations

le monde d’hier et d’aujourd’hui.

• Un ouvrage ambitieux sur un sujet original : l’histoire du voyage des Hommes depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque moderne.

• Un récit qui nous emmène sur les pas de voyageurs aussi bien mythiques qu’inconnus du grand public, tout autour de la terre.

• Un style enlevé et dynamique, rendant la lecture accessible.

Mots-clés

• voyage – histoire – géographie – migrations – récit

Ancien sportif de haut niveau et retraité d’une carrière dans l’immobilier, Didier Huon de Kervadec se passionne pour la géographie et l’histoire. Ses nombreux voyages l’ont mené sur les cinq continents.

ACTES SUD Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud

“Le monde est un livre, et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page.”

14,5 × 24 cm 592 pages ouvrage broché isbn : 978-2-330-17948-9 juin 2023 prix provisoire : 30 €

humaines pour le voyage et retrace les itinéraires qui ont façonné

EmbarquEmEnts immédiats

9:HSMDNA=V\^Y]^:

didiEr Huon dE KErvadEc

978-2-330-18109-3

provisoire : 29 €

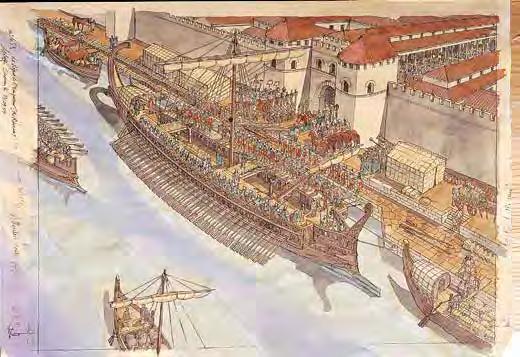

VOYAGE SUR LA MÉDITERRANÉE ROMAINE

[Troisième édition, revue et corrigée]

Jean-Claude Golvin et Michel Reddé

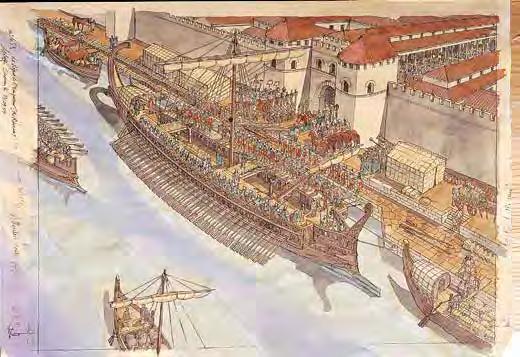

Jamais dans l’histoire la Méditerranée et les terres qui la bordent ne se sont trouvées unies au sein d’un même ensemble politique, sinon sous l’autorité de Rome, pendant les quatre premiers siècles de notre ère. Or la mer est source de profits infinis pour celui qui sait la dominer et mettre en relation des mondes étrangers. La Méditerranée est ainsi le centre et l’émanation du plus vaste et durable empire de l’Europe, le lien entre des pays encore plus différents à cette époque qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Ce livre nous invite à un grand voyage entre les rivages de cette mer intérieure qui unit l’Orient et l’Occident, l’Europe et l’Afrique. Alexandrie, Athènes, Pouzzoles, Rome, Arles, Carthage, Leptis Magna… sont autant d’escales où le talent de Jean-Claude Golvin nous permet d’accoster. Jean-Marie Gassend illustre la manœuvre des voiliers à l’aide d’aquarelles qui donnent envie de s’embarquer et de suivre le vent. Michel Reddé nous décrit la navigation de ces milliers de bateaux qui sillonnent sans cesse les vastes étendues liquides pour assurer le transport du blé, de l’huile, du vin et ravitailler les grandes villes du monde romain, tandis que les flottes militaires assurent la paix sur une Méditerranée que les Romains ont faite leur pour régner sur le monde. Mare nostrum, “c’est notre mer”, disent-ils alors en parlant d’elle.

Michel Reddé est archéologue et historien ; ses spécialités sont l’armée romaine, les camps militaires et la marine militaire romains. Ancien professeur des universités à l’université de Nantes, il est désormais directeur d’études émérite à l’école pratique des Hautes Études.

Jean-Claude Golvin est architecte dplg et directeur de recherche au cnrs. Il a dirigé pendant dix ans le Centre franco-égyptien de Karnak. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages, notamment la série des “Voyages” aux éditions Errance & Picard.

Repères

Points forts

• Le travail commun d’un historien et d’un illustrateur et archéologue, pour un ouvrage à la fois érudit et superbement illustré.

• Une source unique sur le fonctionnement et l’architecture des ports à l’époque romaine.

• Les magnifiques aquarelles de Jean-Claude Golvin pour replonger le lecteur les temps antiques.

Mots clés

• Méditerranée – Port – Rome – Antiquité – Histoire –Archéologie – Aquarelles

Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud

21 × 28 cm

prix

152 pages 70 illustrations en couleur isbn

septembre 2023

9:HSMDNA=V]VU^X:

On considère, traditionnellement, qu’il s’agit là du port commercial. Il donnait accès directement à la mer, par un goulet.

En apparence, ces deux bassins furent assez peu endommagés lors de la destruction de Carthage et les fouilleurs américains et britanniques ont retrouvé les quais et les installations sous une couche de débris de la cité punique, utilisés comme remblais par les Romains. Les deux bassins furent réutilisés après la refondation augustéenne, mais avec des fonctions différentes. L’ancien port de guerre perdit son rôle militaire, mais il n’accueillit sans doute pas des bateaux de fort tonnage, en raison d’une profondeur trop faible. Il fut, sous l’Empire, bordé d’une colonnade qui ouvrait sur des entrepôts, et abritait un temple dans l’îlot central, lui aussi entouré d’un portique. L’avant-port rectangulaire fut bordé lui aussi de magasins et de quais. Sa forme fut modifiée dans le courant du iie siècle de notre ère, les angles étant coupés, ce qui donna à ce plan d’eau un aspect qui rappelait celui du Portus Traiani, à Ostie. La capacité de la darse, toutefois, était assez faible, le tirant d’eau toujours insuffisant, et on peine à imaginer que c’était là le grand port par où transitait l’annone d’Afrique, où, selon une loi du Code Théodosien (XIV, 25), devait être concentré tout le ravitaillement de la province. Déjà Cicéron, vers la fin de la République, disait que la Carthage punique était succincta portibus, “entourée de ports” (De lege agraria, II, 32, 87). Quand, en 383 apr. J.-C., le futur saint Augustin s’embarqua pour Ostie, ce n’est sans doute

pas ce bassin qu’il utilisa. Mais seule l’archéologie pourra éventuellement, un jour, résoudre le problème des autres ports de Carthage, que nous ne connaissons pas encore.

L’autre production africaine : l’huile

Vers la fin du ier siècle de notre ère, les exportations africaines concernaient surtout les céréales ; on ne parlait guère de livraisons d’huile, car celle-ci n’avait pas encore très bonne réputation à Rome, au dire de Pline et de Juvénal. Cent ans plus tard, les choses avaient bien changé. L’huile d’olive constitue, on le sait, un produit de base de l’agriculture méditerranéenne. Corps gras essentiel, elle entre évidemment dans l’alimentation, et constitue une composante indispensable de nombreuses recettes culinaires. L’olive se consommait aussi, comme aujourd’hui, sous forme de fruits qui offrent un fort pouvoir énergétique. C’est aussi un produit indispensable aux soins du corps, il sert de base à de nombreux onguents et aux parfums. Avec le développement massif de l’usage des thermes, sous l’Empire, on en fit une consommation effrénée,

puisqu’on s’enduisait pour se faire masser. C’est encore une plante médicinale, en même temps qu’un combustible pour l’éclairage. Naturellement, il existait des variétés très importantes d’olives et d’huiles, ainsi que d’autres plantes grasses, et on ne les utilisait pas de manière indifférente : chacune avait sa fonction, sa qualité, son prix. L’Italie était un gros producteur d’huiles d’excellente qualité, fort estimées sur le marché de la capitale. Sous la République, les oliveraies étaient particulièrement développées en Sabine, dans le Samnium, la Campanie, l’Apulie et suffisaient largement à la consommation de la Péninsule, qui était exportatrice, même vers l’Orient. L’accroissement considérable de la population romaine, au dernier siècle avant notre ère, devait, comme pour le blé, inverser ces courants d’échanges. Si les olives et les huiles produites en Italie même continuèrent d’alimenter les grandes villes, en sus de la consommation locale, les quantités requises dépassaient désormais les possibilités de la métropole. Il fallait donc importer, d’autant que les prix, dans les provinces, étaient sans doute inférieurs, malgré le coût du transport. Désormais, c’étaient le sud de l’Espagne (Bétique), l’Istrie, l’Afrique (Tunisie) et la Tripolitaine qui allaient dominer le marché. On a ainsi estimé à 53 millions le nombre d’amphores vides déversées sur le Testaccio, à Rome ; encore ne s’agit-il là, probablement,

que d’une partie de la consommation romaine. Comme pour le blé, le commerce maritime destiné à la capitale s’effectua d’abord sur la base de contrats entre les gros producteurs et l’État, mais l’administration romaine s’assura progressivement de l’approvisionnement de ce produit indispensable. Sous Hadrien, l’annone semble englober non seulement la fourniture de blé mais aussi d’huile et, en 166, on voit apparaître un agent du préfet de l’annone, chargé de recenser l’huile d’Afrique et d’Espagne (CIL, II, 1180). À partir du règne de Septime Sévère (193211), on assiste aux premières livraisons gratuites, et à des achats sur le marché de Tripolitaine (A. E., 1973, 76). Mais il s’agissait de l’annone de la capitale. Ailleurs, pour les villes de moindre importance, la part de l’initiative privée resta sans doute longtemps prépondérante. C’est seulement vers la fin du iiie siècle et au Bas-Empire que l’on vit apparaître une véritable fiscalisation des livraisons d’huile ; encore ne fut-elle sans doute jamais généralisée. Le pouvoir se contentait de prélever, en nature, sous forme d’impôt, ce qui était nécessaire aux distributions gratuites, au ravitaillement des grandes villes, à l’armée. Mais, à côté de ces réquisitions subsistait évidemment un marché privé, libre.

84 85

Pressoirs à huile comme on en trouve fréquemment en Afrique : un bras de levier, ancré dans le mur du fond, est abaissé progressivement grâce à un treuil, de manière à écraser les “scourtins” (paniers) remplis d’olives. L’huile coule alors dans des bassins où elle est récupérée.

L’entrée du port de Leptis Magna, avec son phare, à droite.

aurait pris trois mois pour regagner, non sans peine, l’Italie, après avoir été dérouté tantôt vers les îles Gymnésies, tantôt vers la Sardaigne, tantôt même vers différents points de la côte libyenne vis à vis de ces îles. On exporte de Turdétanie [Bétique] du blé et du vin en grande quantité, ainsi qu’une huile dont l’excellence égale l’abondance. On en fait venir également de la cire, du miel, de la poix, quantité de graines d’écarlate et un cinabre qui ne le cède en rien à la terre de Sinope.” (III, 2, 6, trad. Les Belles Lettres)

Les découvertes archéologiques illustrent ici, mieux que partout ailleurs, la véracité des propos de Strabon. Les prospections qui ont eu lieu dans la vallée du Guadalquivir ont en effet montré la densité des vestiges agricoles de cette région, mais aussi la réalité d’une production locale d’amphores à huile bien caractéristiques, dont différents ateliers ont pu être identifiés. On retrouve ces amphores sur le marché romain, au Testaccio, dans tout l’Occident, en particulier dans la vallée du Rhône et jusque sur les sites militaires de la frontière de Rhénanie et de GrandeBretagne, ainsi que sur toutes les côtes atlantiques de la Gaule : leur présence est la marque de ces relations maritimes à longue distance, si fréquentes et si variées. Les “Dressel” 20, ainsi nommées selon la première typologie qui a été dressée par le savant allemand H. Dressel, à la fin du xixe siècle, présentent en effet une forme caractéristique qui les fait reconnaître entre toutes : leur panse quasi sphérique, sans épaulement marqué, ne comporte, à la base, qu’une très petite pointe ; leur col, court et étroit, porte deux anses courtes, solides, avec un timbre (marque de fabrique) inscrit dans leur pâte. L’épaisseur de la pâte, la taille du conteneur, jusqu’à 70 litres, entraînait un poids total très important, de l’ordre d’une centaine de kilos. On est assez bien renseigné sur la circulation de ces amphores grâce aux marques peintes sur le col, et qui se déclinent sur quatre lignes, que les spécialistes indiquent avec des lettres grecques :

1. Poids de l’amphore vide (en moyenne 30 à 35 kg) ;

2. Nom de l’exportateur (mercator) ;

3. Poids de l’huile contenue dans l’amphore (autour de 70 litres) ;

4. Nom du producteur ou du domaine, éventuellement date consulaire (à partir du iie siècle), port d’embarquement, parfois marque de contrôle douanier.

Les lagunes et la configuration du littoral narbonnais sous le Haut-Empire. 1. Narbo Martius (Narbonne).

2. L’Atax (aujourd’hui l’Aude). 3. Lac Rubresus (bassins lagunaires partiellement colmatés). 4. Île SaintMartin avec présence probable de la capitainerie du port. 5. Port-la-Nautique, avant-port de Narbonne de 30 av. J.-C. jusqu’à la fin du ier siècle apr. J.-C.

6. Mandirac-Castélou. L’embouchure de l’Atax est canalisée par deux digues dès le milieu du ier siècle de notre ère. 7. Port fluvial de Narbo Martius, quai d’Alsace.

Grâce à ces indications précises, une étude récente effectuée sur les sites militaires de la frontière de Germanie a pu ainsi mettre en évidence l’importance des circuits commerciaux, mais aussi l’existence de fournisseurs privilégiés, site par site, au IIe siècle de notre ère.

Une autre découverte extraordinaire est venue confirmer la richesse de la Bétique, la variété de ses exportations en même temps que le texte de Strabon : une épave, trouvée au large de Port-Vendres, dans le Languedoc (“PortVendres II”). L’épave, qui avait coulé à l’entrée du port, dans les années 40 de notre ère, a été fouillée de 1974 à 1984. C’est le chargement qui est intéressant, plus que la coque, qui a pratiquement disparu. On y a en effet reconnu plusieurs lingots d’étain blanc pur, provenant des mines d’Estrémadure, des lingots de cuivre, de plomb extrait dans la Sierra Morena, des amphores “vinaires” qui contenaient du defrutum – une sorte de vin cuit – de la meilleure qualité (c’est l’inscription qui le dit), des amphores contenant des saumures de maquereau, et des amphores à huile. Les marques peintes, très nombreuses, permettent d’identifier au moins neuf marchands, qui avaient réalisé un transport en commun, sans doute en affrétant un navire auprès d’un armateur (naviculaire). Un de ces négociants vendait à la fois de l’huile et du vin. Les timbres amphoriques permettent d’identifier au moins dix ateliers. On perçoit avec cette épave que le chargement devait être complexe et que l’idée qu’on se fait parfois d’une monoculture des grandes régions exportatrices ne correspond pas nécessairement à la réalité. Il est possible en effet – mais non certain – que les propriétaires de Bétique aient pratiqué à la fois la culture céréalière, celle de la vigne, celle de l’olivier. C’est toutefois cette dernière qui était la plus rentable, en terme de surplus commercial, alors que celle du vin était probablement secondaire. La région oléicole n’était pas limitée à un étroit couloir dans la vallée du Guadalquivir, mais correspondait à une vaste zone, qui utilisait les affluents du fleuve pour descendre les produits jusqu’à Hispalis (Séville), véritable port de mer à l’intérieur des terres. C’est là qu’on chargeait les bateaux, et l’État se préoccupa naturellement, à partir du IIIe siècle de notre ère, de surveiller ce commerce en nommant un procurator ad ripam Baetis, un agent impérial chargé du district douanier du Bétis

Une fois à l’embouchure du Guadalquivir, les navires de commerce trouvaient, selon Strabon, “la tour de Caepio, construite sur un rocher battu des flots, ouvrage admirable qui, pareil au phare, a été conçu pour la sauvegarde des navigateurs. En effet, comme les alluvions déposées par le fleuve provoquent la création de hauts-fonds et que la mer, devant son embouchure, est semée de récifs, il fallait un signal bien visible” (Strabon, III, 1, 9, trad. Les Belles Lettres). Après quoi, on passait devant Cadix, l’antique Gadès, en grec Gadeira, qui constituait un très grand port d’escale, en raison de sa position près du détroit de Gibraltar.

95

FRÉJUS

Créée entre 31 et 27 av. J.-C. pour accueillir des vétérans de la VIIIe légion et abriter les navires d’Antoine pris à Actium, la colonie romaine de Fréjus (Octavanorum colonia, quae Pacensis appellatur et classica, d’après Pline, H. N., III, 35) prenait la suite d’un premier établissement fondé par César (Forum Iulii). La présence d’une escadre semble attestée au moins jusqu’au début du Ier siècle de notre ère, et la vocation navale de Fréjus devait durer jusqu’aux guerres civiles qui suivirent la mort de Néron. La ville fut alors un enjeu stratégique entre les Vitelliens et les Othoniens. Après cette date, nous n’en entendons plus guère parler dans les sources. Jusqu’à une époque récente, notre connaissance des infrastructures de Fréjus était tributaire des fouilles menées avant la Seconde Guerre mondiale. Celles-ci avaient révélé un bassin portuaire de forme polygonale, d’environ 22 ha de superficie, aujourd’hui complètement envasé, même si ses môles, bien conservés par endroits, sont encore visibles dans le paysage actuel. Il est vraisemblable que ce port, installé au sud-est de la ville antique, a réutilisé une ancienne lagune, bien que de très importants travaux de dragage aient été nécessaires. Ses quais se développent sur une longueur d’environ 2 km. Celui du sud avait une largeur de 4 m, une longueur de 540 m. Il était surmonté par un rempart crénelé, haut de 4 m. Au nord et à l’est, les quais, moins bien connus, forment un rentrant dans le port, ménageant une sorte de goulet qui conduit à la mer libre, vers l’est, sans qu’on sache bien où se trouvait exactement le trait de côte antique. On connaît malheureusement assez mal les installations portuaires et il faut beaucoup se méfier des attributions traditionnelles des monuments de Fréjus. L’identification de la Lanterne d’Auguste, grande tour qui flanque le quai sud, du côté du goulet, et où l’on reconnaît d’ordinaire un phare, reste très improbable. Vers le nord-ouest, la colonie de Fréjus est installée immédiatement en bordure du port, mais les études récentes montrent qu’elle fut construite beaucoup plus progressivement qu’on ne l’a dit. Deux “plates-formes”, parfois considérées comme bastions, n’ont sans doute aucune fonction militaire : au sud, la butte Saint-Antoine abritait une villa, peut-être pour des fonctions officielles. Quant à l’enceinte urbaine, elle est usuelle pour une colonie romaine, mais n’a pas été construite telle que nous la connaissons aujourd’hui dès le début du règne d’Auguste.

Au sud-ouest de la ville, des fouilles menées dans les années 1970 ont permis de mettre en évidence les vestiges probables de casernements militaires, sans doute ceux du camp augustéen de la flotte, ce qui conduit actuellement à penser qu’un port primitif, non localisé avec exactitude, existait sans doute dans l’estuaire de l’Argens, au sud de la ville. C’est au mieux dans les premières décennies de notre ère (vers 30 ?) que le bassin fortifié, à l’est de la colonie, fut creusé. Peut-être abrita-t-il alors les vaisseaux de l’escadre, mais ce n’est pas sûr. Les vestiges d’un phare ont été découverts au large de Fréjus, sur l’îlot du “lion de mer”.

124 125

la capitale, à la fin de la République, donnée qu’on peut comparer à celle que les sources nous fournissent pour Paris, vers la fin du xviiie siècle (730 000 hl). Sans doute faut-il prendre ces chiffres avec prudence : ils offrent au moins un ordre de grandeur. Ajoutons à cette première raison l’appel que constituait désormais le marché des Italiens installés dans les provinces, négociants, mais aussi soldats, qui formaient une clientèle importante. Enfin, et surtout, le goût immodéré pour le vin de certains peuples barbares a favorisé la production massive de vin de qualité courante. L’archéologie, à la suite des textes littéraires, met aujourd’hui au jour le faste des grands aristocrates gaulois qui offraient volontiers à toute leur clientèle, parfois des milliers d’hommes, de gigantesques banquets dans lesquels le vin, produit étranger de grand luxe, coulait à flot. “Aimant le vin, ils s’emplissent de celui qu’apportent les marchands sans le mélanger d’eau et leur passion les poussant à utiliser la boisson dans toute sa violence, ils s’enivrent et sombrent dans le sommeil ou dans des états délirants. Aussi beaucoup de marchands italiens, en raison de leur amour du gain, tiennent-ils pour une aubaine le penchant des Gaulois pour le vin : apportant le vin soit par bateaux en utilisant les cours d’eau navigables, soit par charrois à travers la plaine, ils en tirent un prix incroyable : en échange d’une jarre de vin, ils reçoivent un esclave en échange de la boisson.” C’est ainsi que Diodore de Sicile, au début de l’époque augustéenne, décrit les mœurs gauloises (V, 25-27). Il est très vraisemblable que les marchands italiens ne se contentaient pas d’esclaves, encore que ce fût là un marché lucratif. Mais on a remarqué qu’en Gaule, les plus importants stocks d’amphores

Reconstitution d’une installation viticole, avec ses pressoirs à levier, ses fouloirs, ses chais.

Un atelier de fabrication d’amphores d’après l’exemple de Sallèles-d’Aude, au milieu du ier siècle.

vinaires provenaient de régions riches en minerai, notamment dans la région de Toulouse. Les Gaulois n’étaient d’ailleurs pas les seuls à aimer le vin et à le troquer contre des produits de grand prix : les Illyriens, par exemple, pratiquaient un commerce de même nature, si l’on en croit Strabon, à peu près pour la même époque (V, 1, 8). Ils se rendaient en effet à Aquilée, où du vin était apporté par mer, afin d’être transvasé dans des tonneaux que les Barbares remportaient chez eux, en contrepartie de peaux, de bétail et… d’esclaves.

Au dernier siècle de la République, le vin italien était donc exporté en très grande quantité dans tout l’Occident, y compris sur les lointains oppida de la Bretagne celtique. On suit sa trace grâce à la carte des amphores qui le véhiculent alors, les Dressel 1, et dont on trouve de nombreux témoignages sur tous les sites terrestres, mais aussi dans les épaves (44 recensées en 1986) qui jalonnent les côtes de Provence ou le nord de l’Espagne. L’une d’entre elles a été fouillée au large de la Madrague de Giens, de 1972 à 1992. Outre les informations essentielles que ce chantier, l’un des plus importants jamais réalisés en archéologie sous-marine, a apportées pour la connaissance des navires de cette époque, la cargaison a pu être estimée à environ 6 000 à 6 500 amphores de type Dressel IB, disposées en quinconce sur trois couches superposées, soit 3 m de hauteur.

Un tel chargement représente au minimum entre 120 000

102

Gaule pour réduire les partisans de Vitellius. “La menace dirigée par la flotte d’Othon contre la Narbonnaise, qui avait prêté serment à Vitellius, fut annoncée à Fabius Valens [un des généraux de Vitellius] par des messagers tout effarés ; auprès de lui se trouvaient déjà les délégués des colonies implorant du secours [il s’agit des colonies du sud de la Gaule]. Valens leur envoya deux cohortes de Tongres [Belges], quatre escadrons de cavalerie, toute la cavalerie auxiliaire des Trévires [habitants de la région de Trèves] que commandait Julius Classicus ; mais une partie de ces forces fut retenue à Fréjus ; car si toutes s’étaient portées vers la route de terre, il était à craindre que la mer ne demeurât libre, ce qui eût hâté la manœuvre de la flotte d’Othon. Douze escadrons de cavalerie et l’élite de l’infanterie auxiliaire marchèrent à l’ennemi, et on leur adjoignit une cohorte de Ligures, familiarisés de longue date avec le pays [la Ligurie recouvre toute la région littorale, depuis Marseille jusqu’au golfe de Gènes], et cinq cents Pannoniens [peuples de la rive droite du Danube, de Vienne à l’embouchure de la Save] non encore encadrés. La bataille s’engagea aussitôt, et dans cet ordre : une fraction de soldats de marine mêlés d’indigènes était étagée sur les hauteurs voisines de la mer ; tout l’espace

compris entre les hauteurs et le littoral, c’est-à-dire tout le terrain plat, était occupé par les prétoriens, dont sur la mer la flotte prolongeait en quelque sorte la ligne, les vaisseaux prêts au combat ayant tous l’avant tourné vers la terre devant laquelle ils formaient un front menaçant. Quant aux Vitelliens, moins forts en infanterie, mais possédant une cavalerie solide, ils font prendre position aux Alpins sur les montagnes voisines et derrière leur cavalerie ils rangent leurs cohortes en ordre serré. Les escadrons des Trévires, qui se gardaient mal, s’offrirent aux coups de l’ennemi dont les vétérans l’accueillirent de face, tandis qu’en flanc ils étaient accablés sous une grêle de pierres lancées par la bande d’indigènes tout à fait aptes à ce genre de combat et qui, répandus parmi les troupes régulières, montraient, braves ou lâches, une égale résolution dans la victoire. Les Vitelliens étaient ébranlés ; la flotte mit la terreur à son comble en se portant sur leurs derrières. Entourée de tous côtés, l’armée entière eût péri

Entrée de l’empereur par la porte d’Auguste dans la ville de Ravenne, avant son départ avec la flotte pour une expédition dans les Balkans. L’arrivée du “maître” donne toujours lieu à une cérémonie officielle au cours de laquelle la foule vient acclamer le souverain.

Dans un port italien les troupes qui accompagnent l’empereur s’embarquent pour une expédition dans les Balkans. La colonne Trajane, à Rome, qui figure les expéditions de Trajan contre les Daces, montre des scènes de ce type.

si l’obscurité de la nuit n’avait arrêté le vainqueur et masqué la retraite” (Trad. H. Goelzer, Les Belles Lettres). Dans le chapitre suivant, nous apprenons que la Corse et la Sardaigne ont été maintenues dans l’obéissance à Othon grâce à la flotte. On voit ainsi que celle-ci constitue une force militaire non négligeable. D’ailleurs les Vitelliens prennent bien garde de ne pas dégarnir le port de Fréjus, qui constitue, dans cette région, un point d’appui important dont le contrôle paraît toujours essentiel. C’est là, en effet, qu’Auguste, tout de suite après Actium, avait détaché les bâtiments et les équipages pris à Antoine, créant ainsi, en Méditerranée occidentale, un grand port de guerre. Tacite qualifie toujours la ville de “clef de la mer” en 69 (Hist., III, 43).

La logistique de l’armée et les grandes expéditions

Alors que les rhéteurs du iie siècle, Aelius Aristide en tête, vantaient, dans des discours académiques, la prospérité et

la paix de l’Empire, ce dernier connaissait une activité militaire quasiment ininterrompue. Non que la pax romana fût un mythe. Mais elle ne signifie pas que Rome n’avait plus d’adversaires. Le principal d’entre eux était le grand rival parthe, contre lequel plusieurs expéditions durent être menées, ce qui n’empêcha pas le danger de s’accroître considérablement au iiie siècle avec l’arrivée d’une nouvelle dynastie, celle des Sassanides. Au nord de l’Europe, le monde barbare exerçait une pression de plus en plus forte sur le Danube, depuis le milieu du iie siècle de notre ère. Ne parlons pas des guerres de pure conquête voulues par Trajan, comme celle de Dacie. En Afrique n’existait aucune menace majeure mais des troubles éclataient de temps en temps, comme ce fut le cas en Maurétanie Tingitane (l’actuel Maroc) sous Antonin.

Si le cœur de l’Empire était en paix, sa périphérie était donc confrontée à la guerre, sinon de manière permanente et généralisée, du moins épisodiquement. Mais l’armée ne disposait pas de force de réserve qui pût intervenir ici ou là. Quand on voulait monter une expédition ou, tout simplement, faire face à une menace qui dépassait les seules forces disponibles localement, il fallait dégarnir provisoirement un secteur calme pour acheminer des renforts. On observe ainsi, à travers les inscriptions, le déplacement de très nombreuses troupes, d’un bout à l’autre de l’Empire. Le soldat romain marchait beaucoup, changeait d’ailleurs

126 127

408 pages

32 illustrations en couleur isbn : 978-2-330-17947-2

septembre 2023

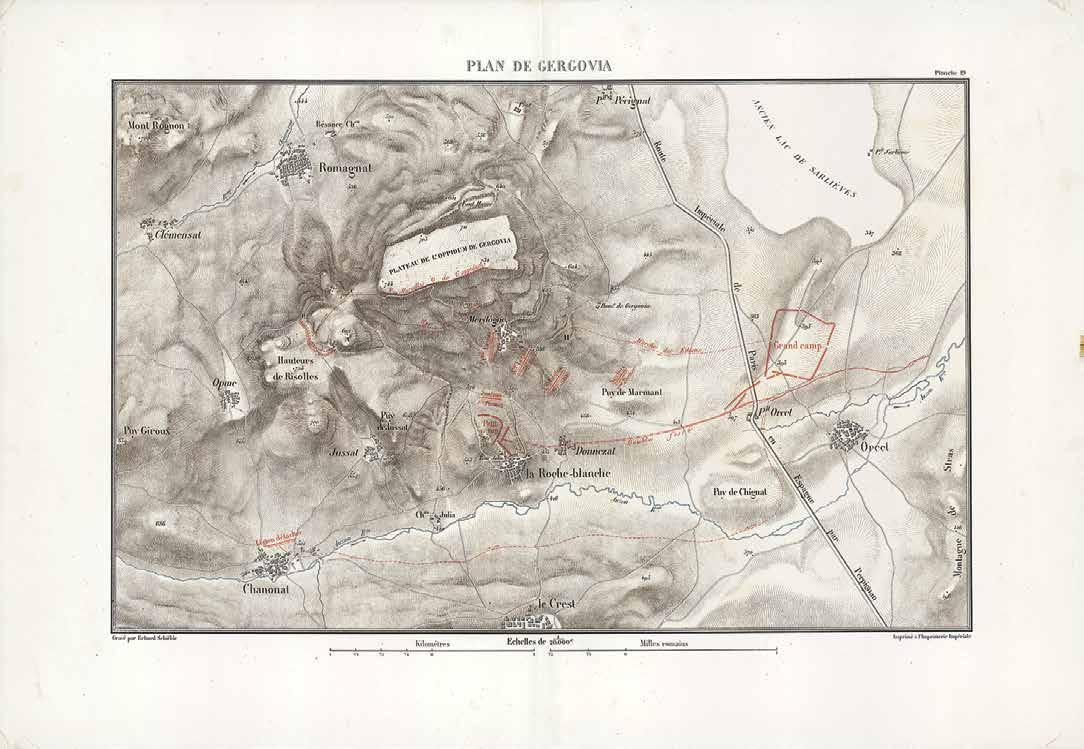

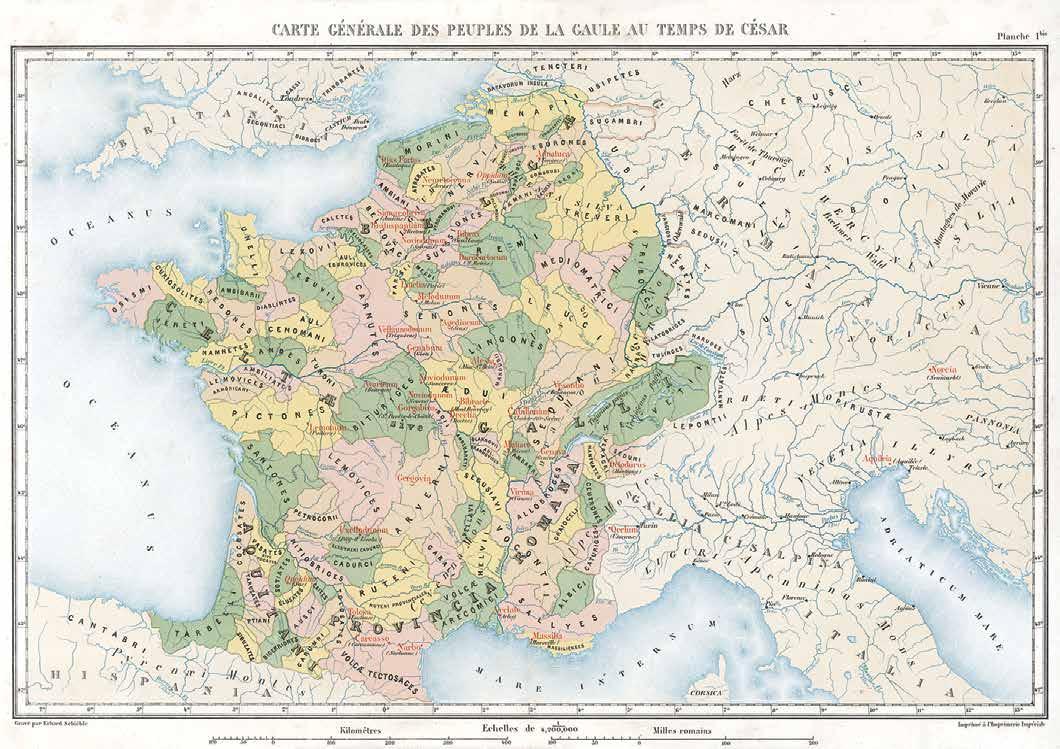

LA GUERRE DES GAULES

[Nouvelle édition]

Louis-Napoléon Bonaparte

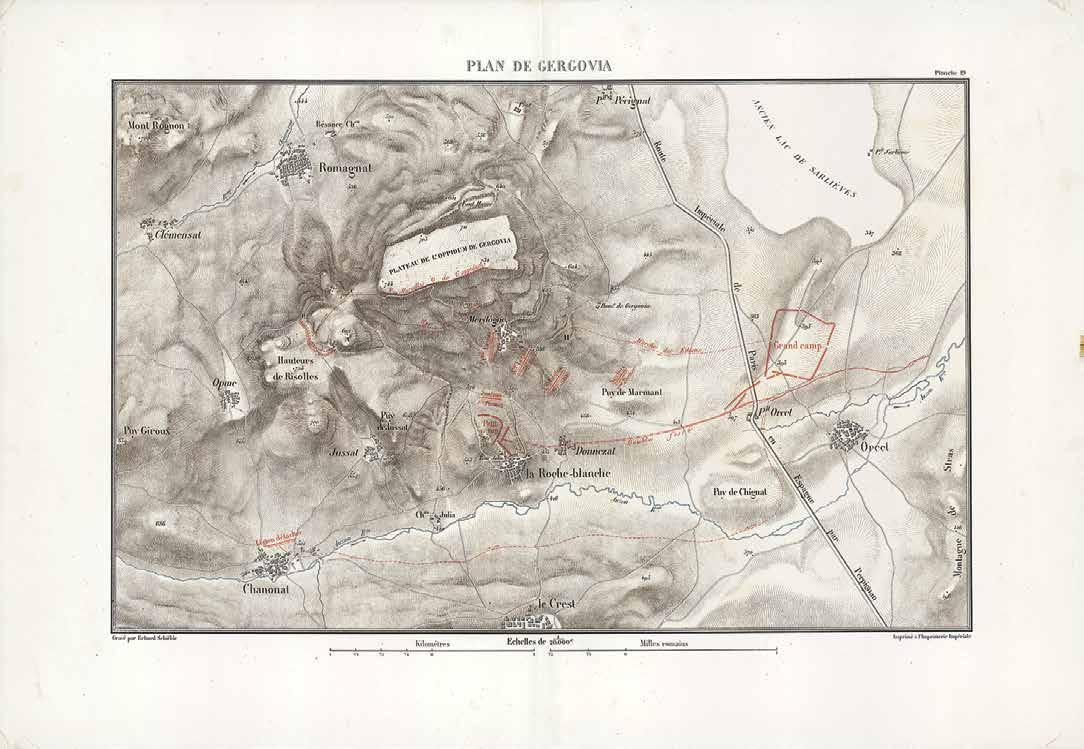

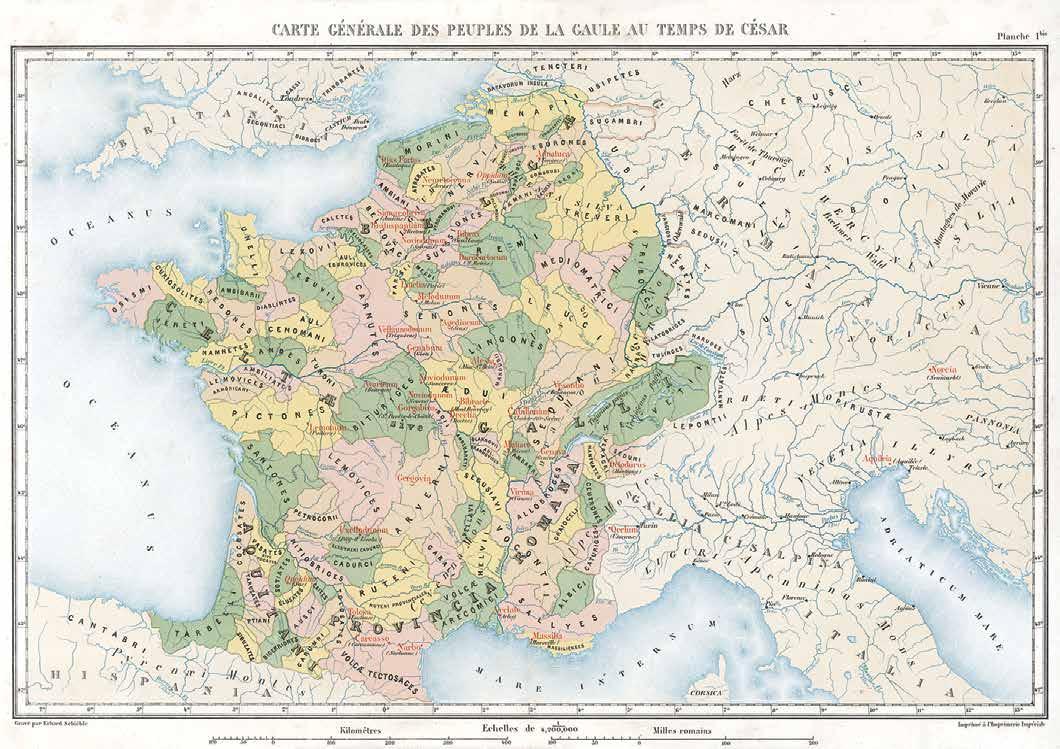

Napoléon III était fasciné par Jules César et avait entrepris d’en rédiger la biographie ; mais très vite, la période de la guerre des Gaules devint le vrai sujet de son livre. L’originalité de celui-ci réside dans sa volonté de retrouver sur le terrain les traces du conflit. Pour ce faire, il a réuni les meilleurs historiens de son époque et fait appel à des officiers brillants pour entreprendre des recherches sur les lieux décrits par César, et les résultats se sont avérés stupéfiants. De Gergovie à Alésia, les fouilles ont permis de confirmer chaque épisode des batailles et des sièges, tout en suivant les mouvements de troupes. En cela, Napoléon III est l’un des fondateurs de l’Archéologie nationale ; entouré des meilleurs savants de son époque, il a mis en œuvre la fantastique énergie des érudits locaux à travers toute la France, envoyant des troupes pour vérifier certains itinéraires des légions de César ou faire reconstruire les machines de guerre romaines pour les expérimenter. Pionnière, cette fantastique aventure collective nous étonne, tant par les moyens dont elle put disposer en son temps que par les progrès scientifiques qu’elle a suscités, et que nul ne saurait aujourd’hui renier.

La lecture que fait Napoléon III du Bellum Gallicum de César reflète le constant souci de l’empereur de ne négliger aucun des aspects nécessaires à la compréhension du texte, des faits, de la politique et des hommes.

Loin d’être un objet de curiosité, cet ouvrage reste, par les informations qu’il nous livre, un document d’actualité. En effet, l’archéologie a confirmé depuis l’extrême justesse des études sur lesquelles il repose. C’est un document fondamental pour tous ceux intéressés par l’histoire et la guerre des Gaules.

Un atlas de trente-deux cartes est reproduit, et il est complété par les commentaires de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, rédigé par l’un de ses aides de camp, sur la tactique militaire de Jules César.

Repères

Points forts

• La réédition d’un ouvrage méconnu et fascinant, qui montre la continuité entre les chefs de guerre antique et moderne.

• Un livre dont la rédaction a donné lieu aux débuts de l’archéologie telle qu’on la connaît aujourd’hui.

• Un atlas de trente-deux cartes pour situer mieux encore le contexte de l’ouvrage.

Mots clés

• Napoléon III – Jules César – Guerre – Gaule –Archéologie

Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud

17 × 24 cm

39 €

prix provisoire :

9:HSMDNA=V\^Y\W:

DE VIE À TRÉPAS

DE VIE À TRÉPAS

Présence de la mort dans les noms de lieux

Stéphane Gendron

Le langage pour évoquer la mort sous toutes ses formes est d’une très grande richesse. C’est sans doute l’un des domaines qui a suscité le plus de créativité. Mais qu’en est-il de la toponymie ?

Dans quelle mesure les noms de lieux qui nous entourent sont-ils liés à cette préoccupation fondamentale qu’est la mort ?

Les cimetières et autres lieux d’inhumation en lien avec les découvertes archéologiques ont fait l’objet de nombreuses recherches, ainsi que le domaine judiciaire, les lieux d’exécution et leurs désignations.

Repères

Points forts

• Une étude complète des toponymes macabres, en lien avec les récentes découvertes archéologiques.

• Un travail linguistique qui permet de questionner le rapport de l’humain à la mort.

• Des cartes qui illustrent et permettent de situer visuellement les phénomènes toponymiques.

Mots clés

• Linguistique – Toponymie – Géographie –Archéologie – Noms – Mort

16 x 24 cm

144 pages

20 illustrations en noir et blanc isbn : 978-2-330-18111-6

septembre 2023

prix provisoire : 24 €

Pourtant, lorsque l’on consulte une carte géographique, la mort ne semble pas être le thème le plus fréquent dans la toponymie. Rares sont les communes qui en portent le souvenir. C’est surtout en regardant du côté de la microtoponymie – les lieux-dits et noms de parcelles cadastrales – que l’on trouve l’essentiel du corpus étudié dans le cadre de cette étude. Autrement dit, la mort est souvent écartée de la proximité des vivants, de leur lieu d’habitation, et se trouve reléguée à des espaces plus éloignés, par conséquent plus discrets. Il paraît important de reprendre ces recherches et de les confronter aux récentes découvertes archéologiques. La toponymie témoigne assez abondamment des situations qui provoquent la mort, l’ordonnent, lui confèrent un caractère officiel (les lieux de justice). Elle évoque régulièrement la crainte de la mort en situation de crise (maladies, épidémies), et parfois garde la trace d’événements macabres (massacres, meurtres). La conjuration de la mort est également un aspect non négligeable dans ces désignations. Ainsi, cet ouvrage questionne de manière nouvelle un certain nombre de toponymes ou de familles toponymiques dont la fixation est essentiellement due aux relations que les hommes entretiennent avec la mort.

Stéphane Gendron est spécialiste de toponymie, président de la société française d’Onomastique (Archives nationales, Paris). Dans ses publications, il s’attache à faire connaître ce versant d’un patrimoine parfois oublié, souvent négligé, que sont les noms de lieux de nos régions.

Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud

STÉPHANE GENDRON PRÉSENCE DE LA MORT DANS LES NOMS DE LIEUX 9:HSMDNA=V]VVV[:

22 x 27 cm

96 pages

env. 80 illustrations en noir et blanc et quadri

ISSN : 0007-4730

ISBN : 978-2-36919-202-2

Parution : septembre 2023

Prix : 20 €

Mots-clés : Lozère, maisons médiévales, Aquitaine, xiie siècle, art cistercien, décor peint, xviiiesiècle, sculpture, Louis XIV, fonte de fer.

BULLETIN MONUMENTAL

T. 181-3

Publication de la Société française d’archéologie, le Bulletin monumental s’attache, depuis 1834, à proposer des études de référence sur l’architecture et le patrimoine, du Moyen Âge au xxe siècle, qui s’adressent aussi bien aux spécialistes qu’aux amateurs.

Chaque livraison est richement illustrée et offre des études de fond inédites complétées par des rubriques d’actualité sur des découvertes récentes et de comptes rendus sur les parutions importantes en France et à l’étranger.

Sommaire

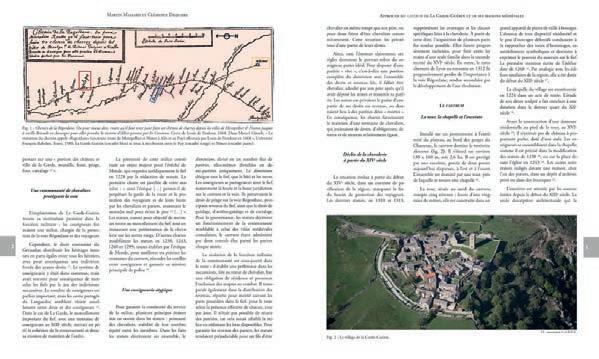

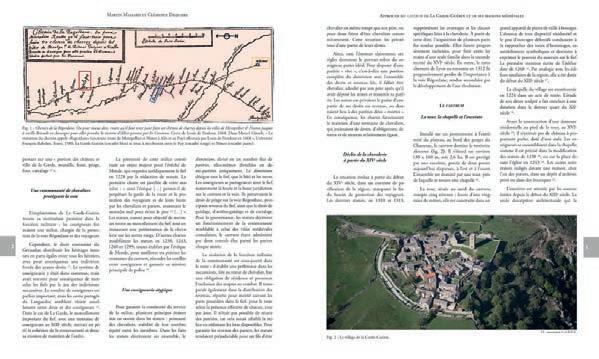

Martin Mallard et Clémence Dequaire, « Approche du castrum de La Garde-Guérin et de ses maisons médiévales »

Jean-Baptiste Javel, « Les enduits gaufrés et les décors peints non historiés de l’église abbatiale de Cadouin (Le Buisson-de-Cadouin, Dordogne) »

Daniel Bontemps, « La statuette équestre de Louis XIV et les débuts de l’art de la fonte de fer ornée vers 1700 en France »

NAVIGUER

NAVIGUER SUR LES SENTIERS DU VENT

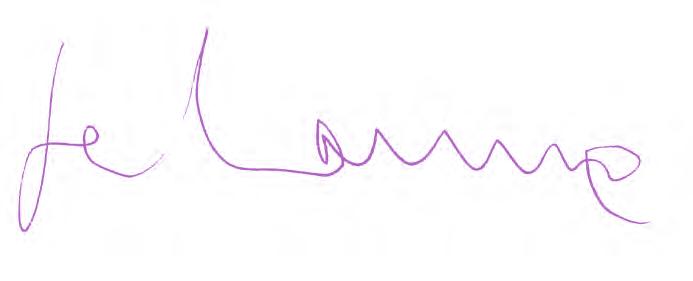

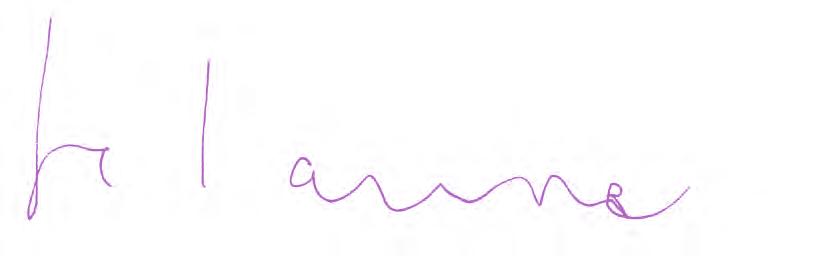

Olivier Le Carrer

Préface d’Isabelle Autissier

Illustrations de Sybille Le Carrer

“

C’est peut-être loin du rivage que je me sens le plus solidement ancré dans notre planète”, confie le navigateur Olivier Le Carrer dans cet ouvrage qui invite à écouter la voix de l’eau. De la Bretagne à la Polynésie, des mers du Nord aux baies du Sud, l’auteur nous embarque au gré des vents et des mots, avec poésie et sagesse, dans un voyage atemporel, là où les mers voient défiler des générations d’aventuriers, de James Cook à Bernard Moitessier. Au fil de l’eau, Olivier Le Carrer revisite des rencontres historiques entre Européens et Océaniens, ravive des journaux de bord oubliés et témoigne de ses étonnantes expériences personnelles, comme la rencontre exceptionnelle avec des dauphins messagers.

Il dévoile un lien sensible et intime à la mer, aux vents, aux astres et à tous les vivants qui cohabitent dans ce milieu océanique. Comme en amour, la passion porte ses adeptes vers l’émerveillement, vers ses déboires aussi. Car les forces de la nature rappellent sans cesse au marin qu’il n’est pas maître des lieux. “Apprivoiser en somme l’art de composer avec l’incertitude, sans doute le meilleur des vaccins contre cette crise de la sensibilité qui anesthésie nos sociétés. Un art dont les marins sont dépositaires depuis toujours et qu’il ne tient qu’à eux de préserver. Quel que soit le support, aller sur l’eau sans autre source d’énergie que le vent, les vagues ou son propre corps va de pair avec regarder, écouter, sentir et essayer de comprendre. Regarder intensément, à la façon du poète.”

Si l’appel du large invite à l’humilité, il transporte aussi les voyageurs vers de nouveaux horizons culturels. On découvre par exemple comment les peuples de Polynésie chantent avec les étoiles et fusionnent avec la mer, ou comment le surf avait à Tahiti une origine rituelle, ludique et sacrée. Pour initiés ou novices, ce récit s’adresse à tous ceux qui sauront tendre l’oreille pour écouter les voix de la mer.

Olivier Le Carrer est journaliste et navigateur, ancien rédacteur en chef du magazine Bateaux pour lequel il a testé des milliers de voiliers de toutes tailles aux quatre coins du monde. Il a publié plusieurs ouvrages sur la mer et l’histoire des voyages, dont Océans de papier (Glénat, 2017), Beauté mer (National Geographic, 2018) et Une histoire de la voile (Glénat, 2020).

Repères

Points forts

• “Voix de la Terre” : une collection qui explore les façons dont les hommes appréhendent et habitent un espace pour y vivre en société et surtout en harmonie avec l’environnement qui les entoure.

• Olivier Le Carrer (qui réside en Bretagne) parcourt les mers du monde depuis plus de quarante ans.

• Auteur de nombreux livres concernant l’art de la navigation, dont Partir autour du Monde (Glénat, 2019), 69 année héroïque (Éditions Paulsen, 2017), Trouver le Nord (Delachaux et Niestlé, 2016), Atlas des lieux maudits (Arthaud, 2013), La Mer expliquée aux terriens (Glénat, 2012), Le Rêve d’une île (Glénat, 2010).

• Préface d’Isabelle Autissier / Nombreuses illustrations poétiques de Sybille Le Carrer.

voix de la terre Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud

11,5 × 21,7 cm 240 pages 20 illustrations en noir et blanc et en couleur ouvrage broché isbn :

septembre 2023 prix provisoire : 21 €

978-2-330-18143-7

SUR LES SENTIERS DU VENT Voix de la Terre ACTES SUD OLIVIER LE CARRER 9:HSMDNA=V]VYX\:

ouvrage broché

isbn : 978-2-330-18083-6

coédition actes sud/terre de liens

septembre 2023

prix provisoire : 23 €

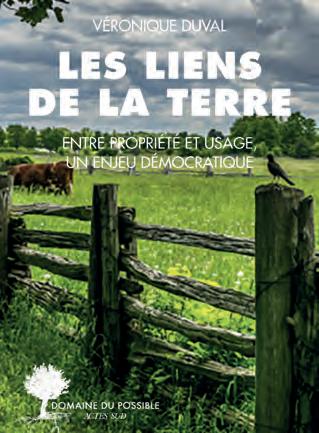

LES LIENS DE LA TERRE

Entre propriété et usage, un enjeu démocratique

Véronique Duval

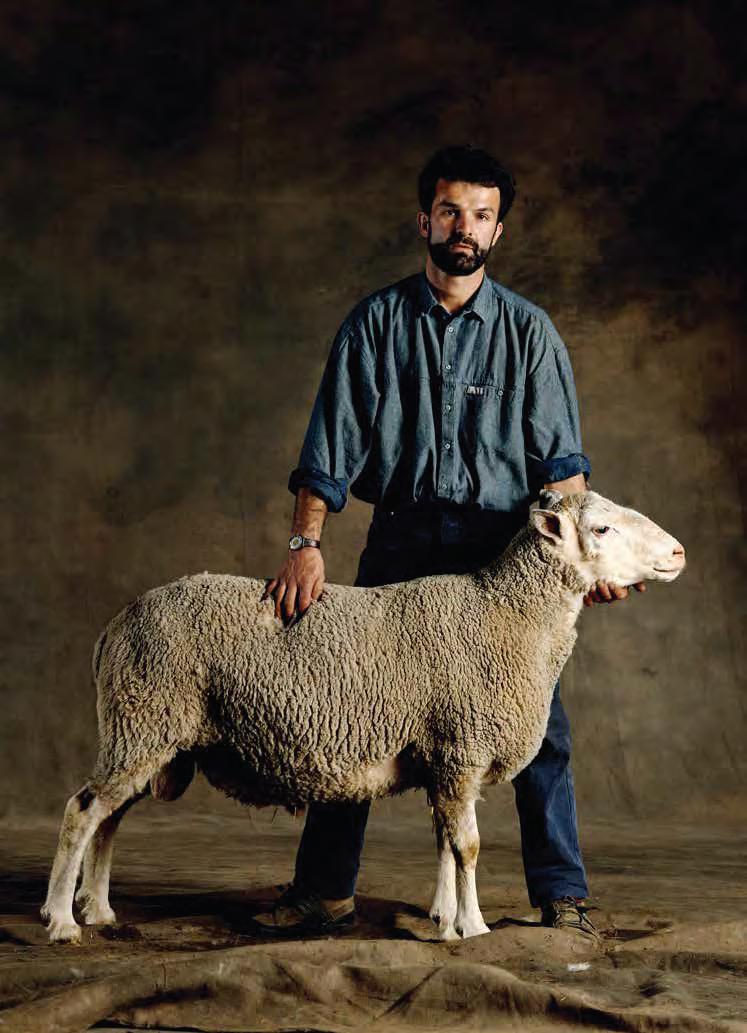

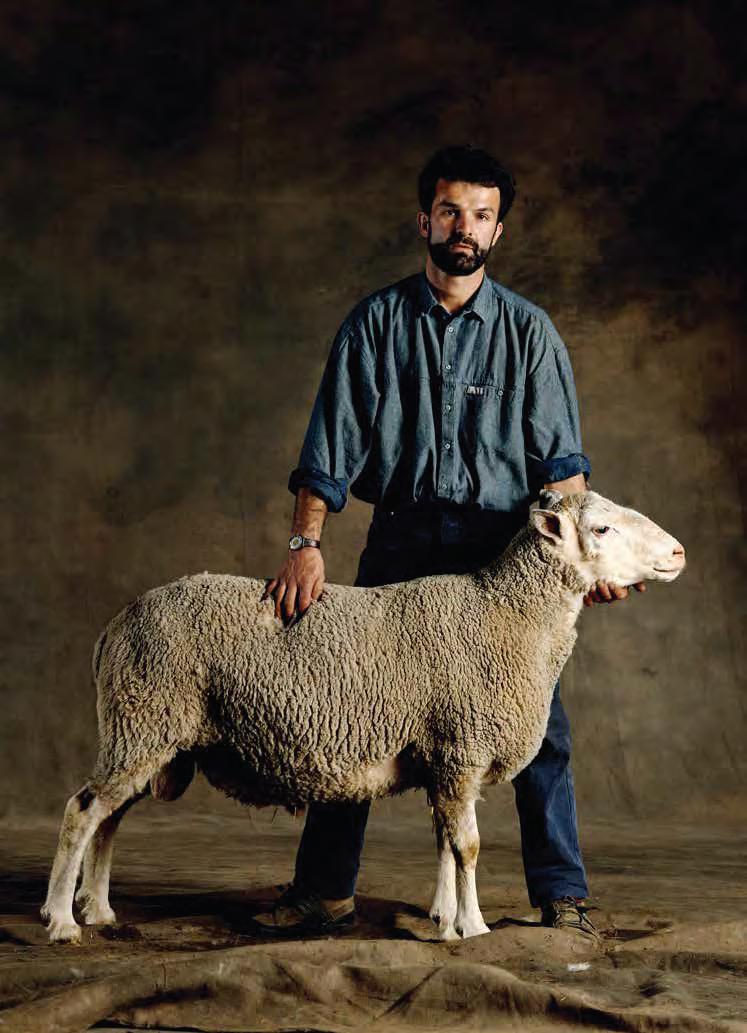

Parmi toutes les questions qui déterminent notre avenir commun, celle du devenir des sols et de l’accès à la terre agricole est l’une des moins visibles dans le débat public. Pourtant, elle est vitale : notre alimentation dépend des sols et du travail des agriculteurs, autant que de l’eau. Comment nous nourrirons-nous demain ? Depuis les années 2000, de moins en moins de nouveaux agriculteurs parviennent à s’installer. Le nombre d’exploitations a été divisé par cinq en soixante ans. Dans le même temps, et alors que la surface agricole totale décroît, la surface moyenne par ferme ne cesse de grandir. Un nouveau cycle de concentration foncière est en œuvre, qui fait monter le prix des terres. Vers quelle(s) agriculture(s) ces tendances nous mènent-elles ?

Une enquête sur l’accès à la terre et le renouvellement des générations agricoles, de nos jours. Et une quête des porteurs de solutions qui permettent de produire localement, pour aujourd’hui et pour demain, l’alimentation dont nous avons besoin, en préservant des structures de production à taille humaine.

Il s’ouvre par un voyage dans le temps, pour poser quelques jalons et comprendre d’où nous venons. Puis il part à la rencontre de ceux qui font bon usage de la terre aujourd’hui, dans la Marne, au Larzac, au Pays basque ou au sein de l’association Terre de liens, qui rachète des fermes pour les sortir définitivement du marché spéculatif et y installer des jeunes paysans et paysannes en bio. Comment passer de l’expérimentation à une véritable transformation de notre modèle agricole ? Comment enfin peser sur l’action publique ? Comment faire de la terre un bien commun ?

Telles sont les pistes qu’explore l’ouvrage dans sa dernière partie. Alors que nous sommes dans une période décisive pour l’agriculture, il nous invite à réfléchir à l’usage de la terre que nous souhaitons et à nous engager en conséquence.

Véronique Duval vit en Charente-Maritime. Journaliste, réalisatrice de documentaires, animatrice d’ateliers d’écriture, cofondatrice d’une jeune maison d’édition, elle a notamment publié Rencontre avec des paysans remarquables. Cinq fermes biologiques et paysage (éditions Sud-Ouest, 2017).

Repères

Points forts

• Actes Sud a publié un certain nombre de livres sur l’agriculture, axés sur les méthodes à mettre en œuvre. Les Liens de la terre aborde la question du foncier, rarement traitée et pourtant fondamentale.

• Un texte vif, mêlant réflexions et témoignages, et qui s’appuie sur la riche expérience de l’association Terre de liens.

• Ce livre paraît alors que l’association Terre de liens, coéditrice, fête ses vingt ans d’existence et organise depuis le printemps 2022 des manifestations et événements en lien avec la question des terres agricoles.

• Il existe des rapports d’associations sur la question foncière ainsi que des livres à destination des professionnels, mais aucun ouvrage qui s’adresse au grand public.

domaine du possible Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud

Ce livre est une enquête autant qu’une quête.

14 × 19 cm 336

pages

9:HSMDNA=V]U]X[:

160 pages

80 illustrations en bichromie

ouvrage relié

isbn : 978-2-330-16888-9

septembre 2023

prix provisoire : 29 €

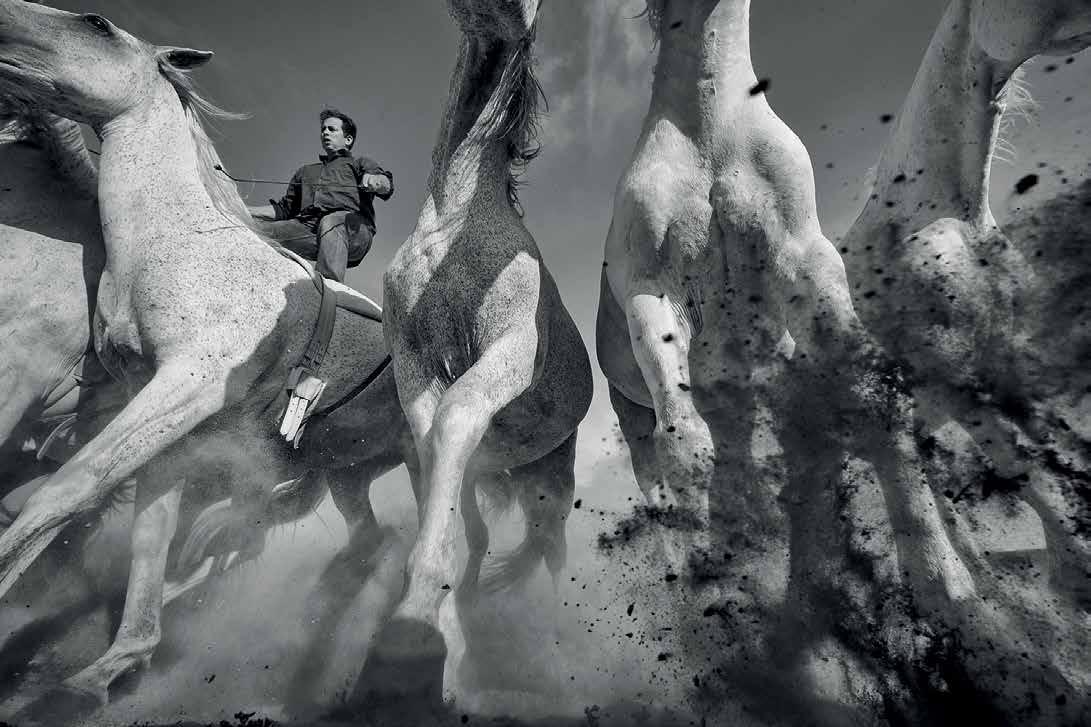

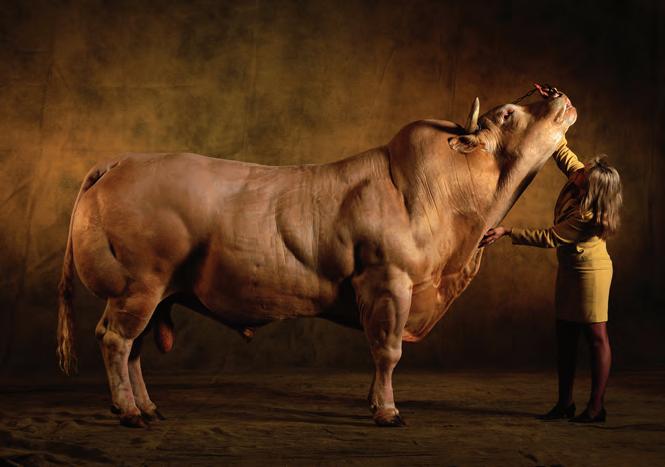

LORENZO Black & White

Entretiens menés par Luisina Dessagne

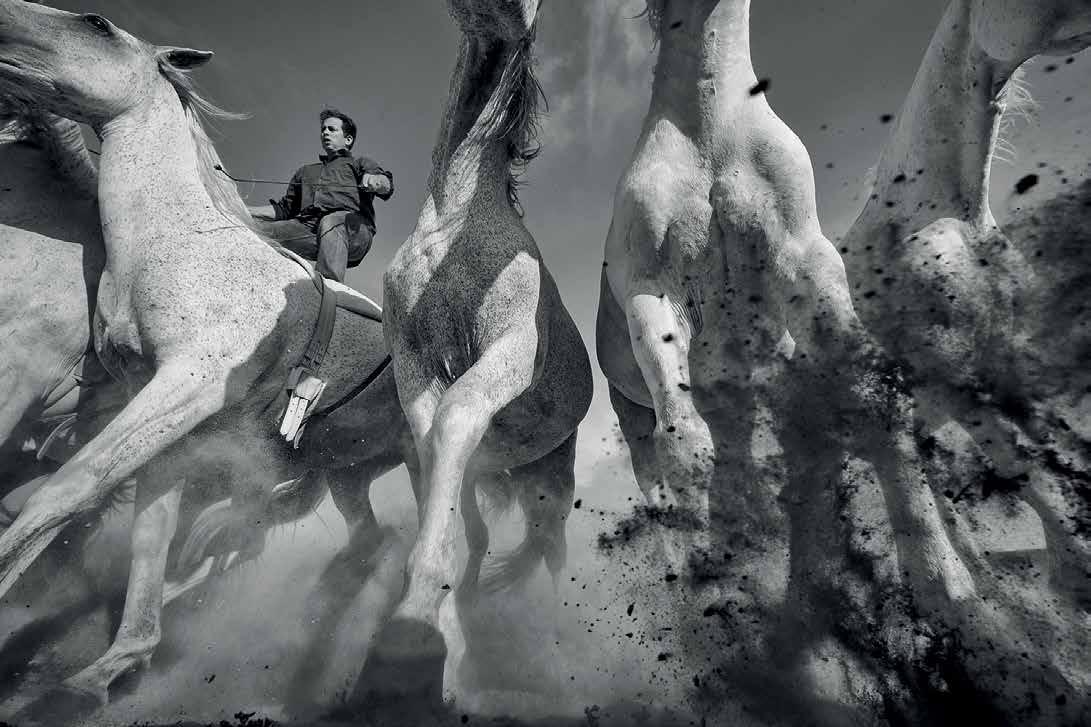

Photographies d’Heini Heitz

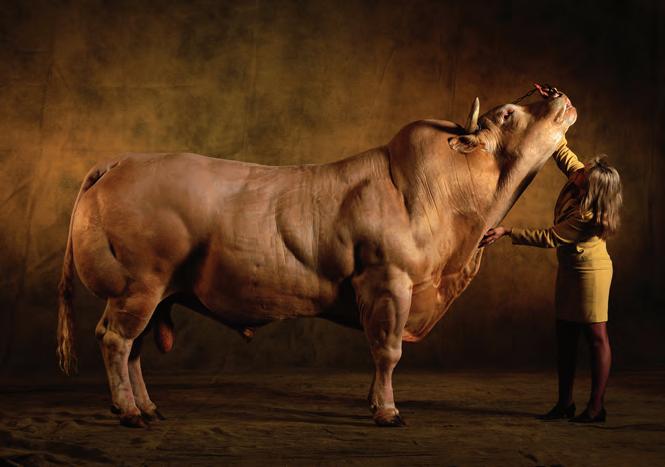

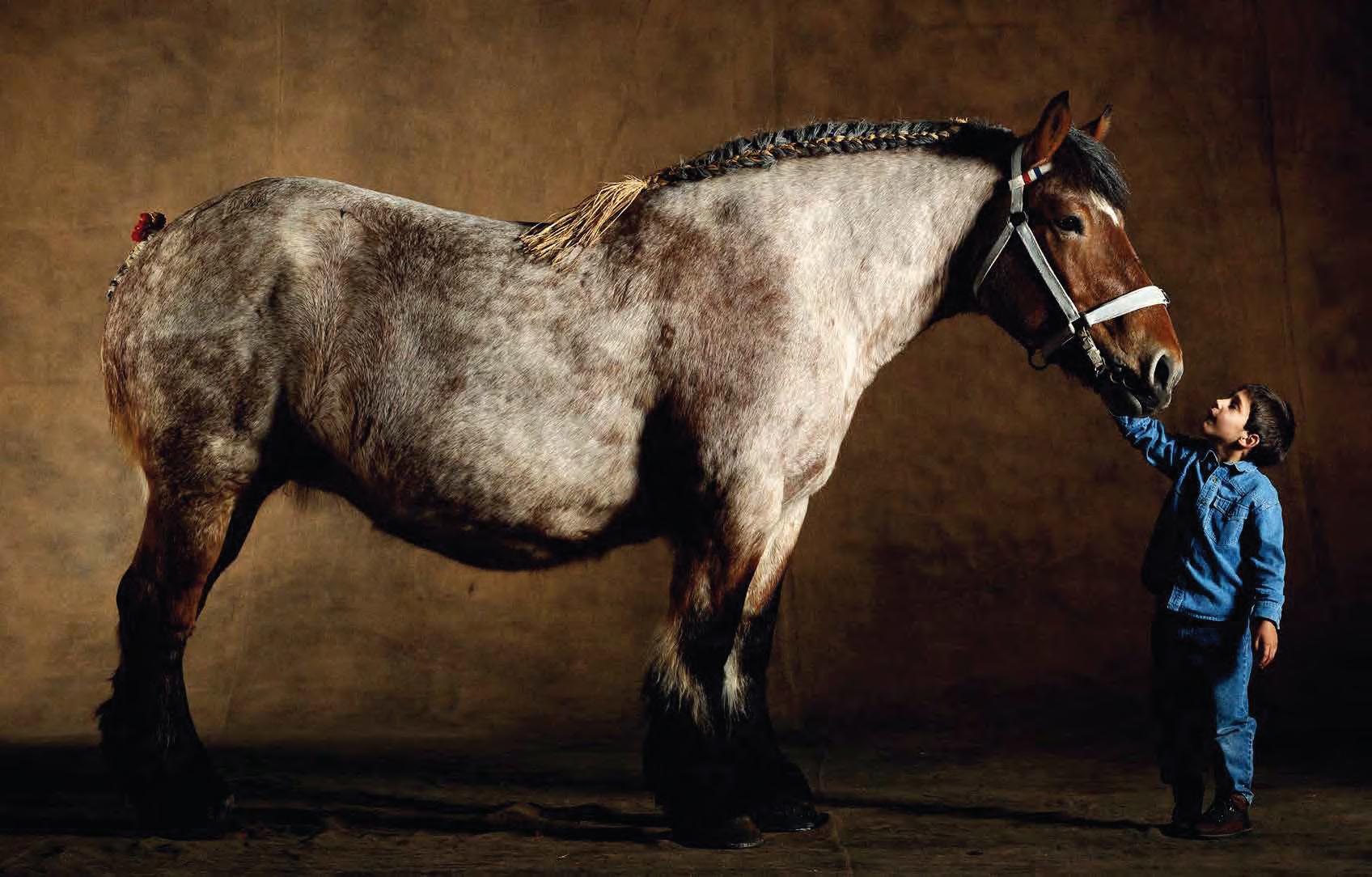

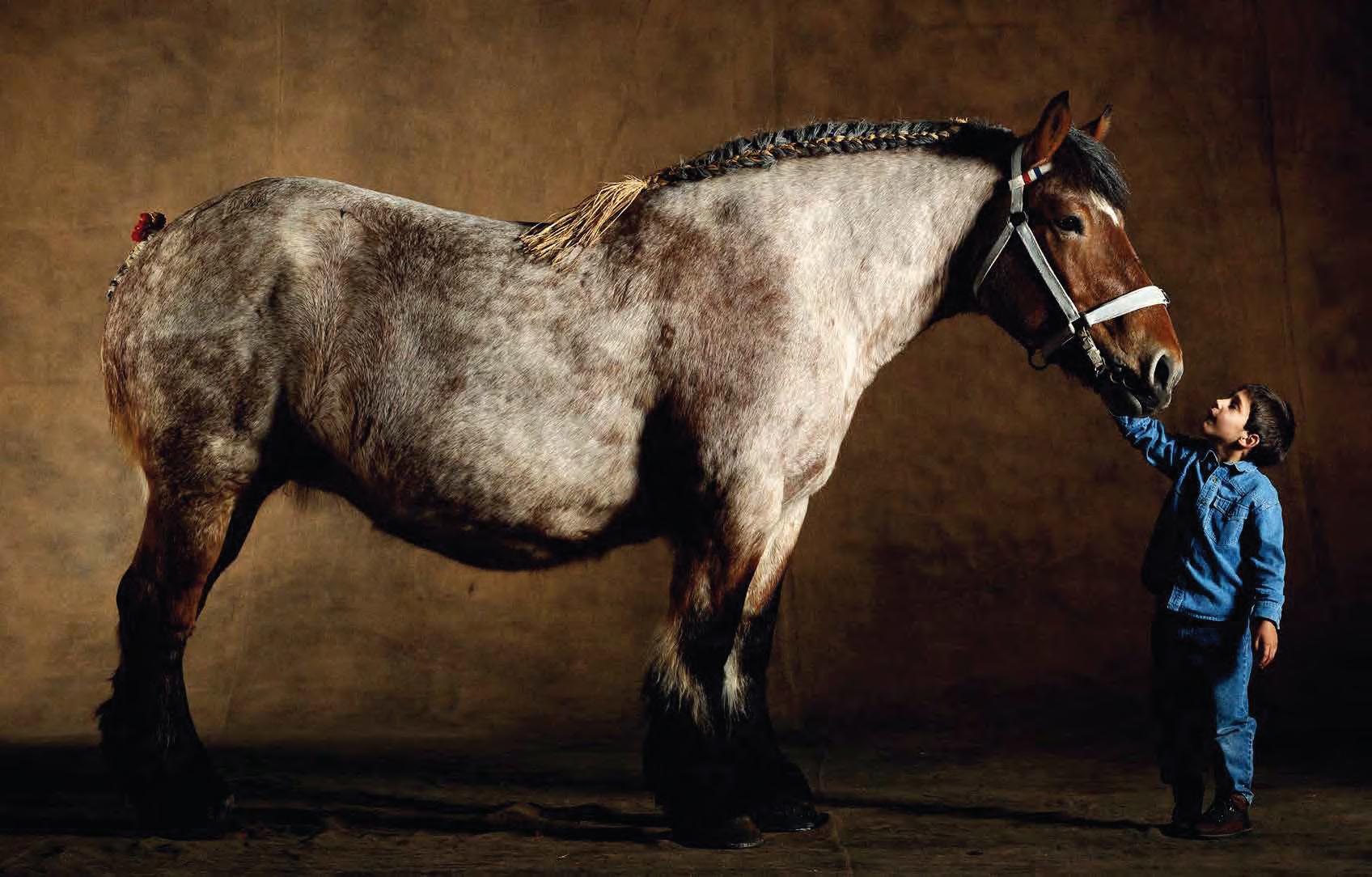

Depuis tout jeune, Lorenzo, debout sur ses chevaux, enchante le public avec ses spectacles qui ne ressemblent à aucun autre. Au fil des années, de plus en plus de chevaux, des noirs, des blancs, l’accompagnent à un rythme endiablé auquel se mêle une grande poésie. Et à la fin, les spectateurs sont debout et applaudissent à tout rompre. Car ce qu’ils ont vu, ce ne sont pas seulement des prouesses techniques, mais aussi une complicité unique entre l’artiste et ses chevaux. À travers le regard sensible du photographe suisse Heini Heitz, suivons Lorenzo dans sa Camargue secrète et aussi en spectacle. Écoutons-le nous parler de sa relation unique avec ses chevaux. Comment il les amène à évoluer à seize en totale liberté pour réaliser ces incroyables figures. Comment il commence à travailler avec les jeunes, mais aussi comment il vit avec eux, ce qu’ils deviennent quand ils sont à la retraite… Découvrons enfin le Lorenzo qui enseigne la voltige à des jeunes de plus en plus nombreux, tout en ne cessant d’inventer de nouvelles figures pour continuer à nous émerveiller en spectacle.

Luisina Dessagne, qui dirige la collection “Chevaux et cavaliers” d’Actes Sud, est journaliste dans la presse équestre française et cavalière. Elle est l’autrice de Lorenzo (Actes Sud, 2006).

Heini Heitz, photographe suisse, est aussi instituteur et musicien. Les oiseaux, les animaux et la nature en général sont ses thèmes de prédilection. En particulier le monde des chevaux, les Saintes-Maries-de-la-Mer et ses taureaux, qu’il a découverts il y a quelques années grâce à des cavaliers et des manadiers qui lui ont ouvert leurs portes.

Repères

Points forts

• Entretiens.

• Le parcours d'un cavalier artiste, à travers se numéros de voltige équestre, les portraits de ses chevaux, son itinéraire et son univers personnel, le quotidien de l'entraînement et des soins, la transmission de son art, en toute harmonie, de la Camargue jusqu'à ses spectacles internationaux.

arts équestres Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud 1470

28 × 22 cm

ACTES SUD LORENZO BLACK & WHITE seque dollaboribus dovolessusdam a autem BLACK & WHITE LORENZO 9:HSMDNA=V[]]]^:

RÉENCHANTER

RÉENCHANTER L’EAU

Plaidoyer anthropologique

Claudine Brelet

Une invitation à revisiter l’eau, celle qui nous fait vivre, qui vit en nous, à faire ressurgir notre imaginaire ancestral étiolé, à se plonger dans les rêves et les espoirs des sociétés non industrialisées qui ont préservé des liens éthiques et affectifs avec l’eau de leurs paysages. Cet ouvrage a pour objectif de la réenchanter par sa dimension culturelle, souvent oubliée depuis que les sociétés modernes l’ont réduite à une molécule parmi d’autres : h2o. Ce livre entraîne le lecteur dans le temps du rêve des Aborigènes australiens lorsque, pendant la saison des pluies, se célèbrent les noces des eaux douces et salines avec la terre rouge de ce vaste continent. Il navigue en pirogue sur l’immense fleuve Niger, le Djoliba du Mali, pour écouter les Bozos “maîtres des eaux” et découvrir les savoirs d’initiés bambaras dont les secrets remontent à la Préhistoire. Il pénètre ensuite dans les profondeurs du Nigeria, au cœur de la forêt sacrée d’Osogbo où les prêtresses d’Oshun, la déesse de l’amour, de l’eau et de l’abondance chez les Yorubas, continuent de bénir les femmes en mal de maternité sur les sables de la rivière qui porte le nom de cette protectrice des enfants. Aujourd’hui, l’eau se raconte encore chez quelque 370 millions de personnes appartenant aux peuples autochtones, qui dépendent encore directement des ressources de leur environnement naturel. Présents dans quatre-vingt-dix pays, ils protègent aujourd’hui 80 % de la biodiversité subsistant sur notre planète, mais font partie des 15 % des populations les plus pauvres… Ce qui pose la question du droit à l’eau, concept très récent dans le monde moderne. Il n’a été reconnu qu’en juillet 2010, par l’assemblée générale de l’onu. Le respect que les traditions des sociétés animistes accordent depuis toujours aux esprits et divinités de l’eau et de la nature commence à trouver sa traduction juridique.

Repères

Points forts

• Un essai anthropologique qui traverse les siècles et les cultures.

• Une écriture dynamique, qui entraîne le lecteur sur les pas de peuples autochtones aux mythes parfois millénaires.

• Un sujet qui aborde des questions multiples : écologiques, juridiques et sociales.

Mots clés

• Anthropologie – Eau – Mythologie – Autochtones –Écologie – Climat

ouvrage broché isbn : 978-2-330-18110-9

septembre 2023

Claudine Brelet, anthropologue et femme de lettres, s’est consacrée à la santé humaine et environnementale en militant pour des technologies localement appropriées dès les années 1970. À l’oms puis à l’Unesco, elle défend la diversité culturelle et de la biodiversité, la sagesse des peuples-racines et le droit universel à l’accès à l’eau.

Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud

12,5 × 19 cm 220 pages

Cet ouvrage constitue un plaidoyer anthropologique passionnant, qui aborde de nombreux enjeux contemporains, climatiques et sociaux.

prix provisoire

25 €

:

CLAUDINE BRELET 9:HSMDNA=V]VVU^:

L’EAU

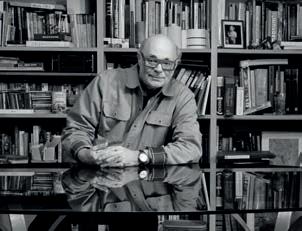

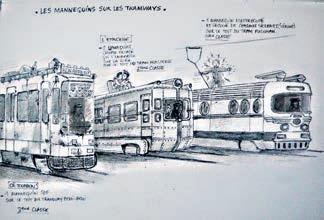

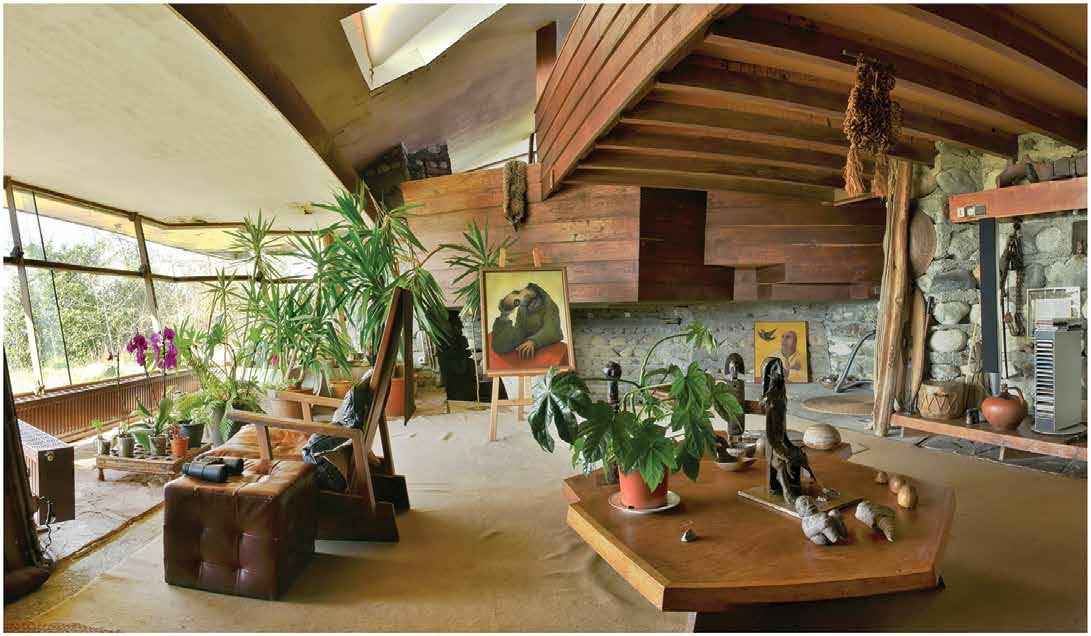

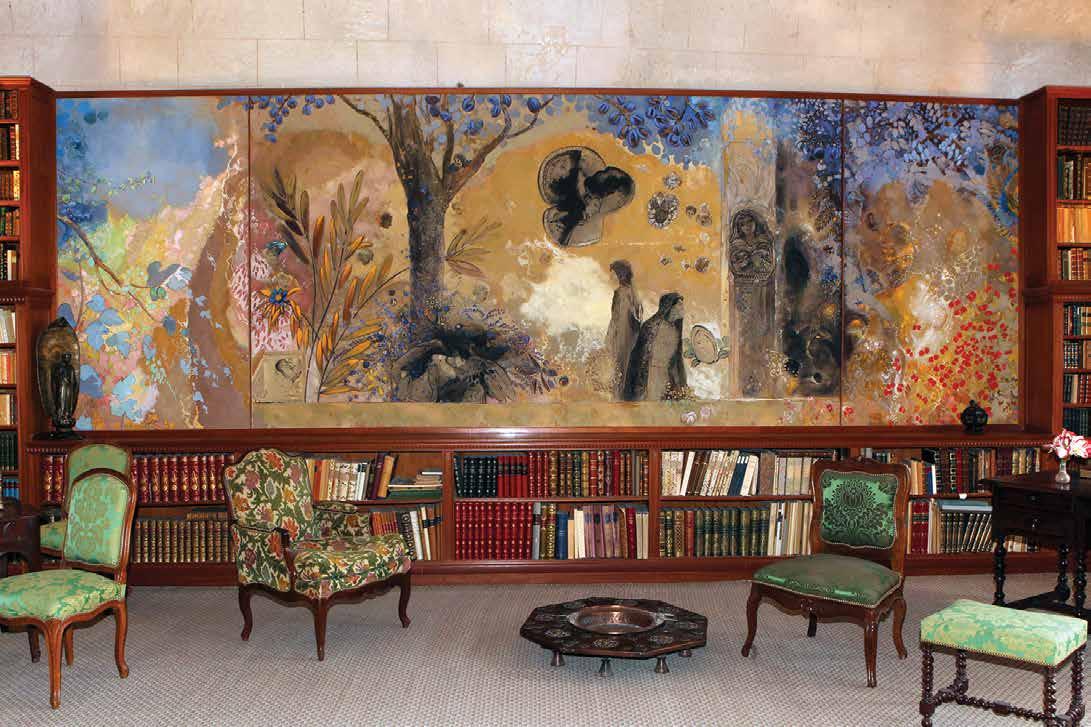

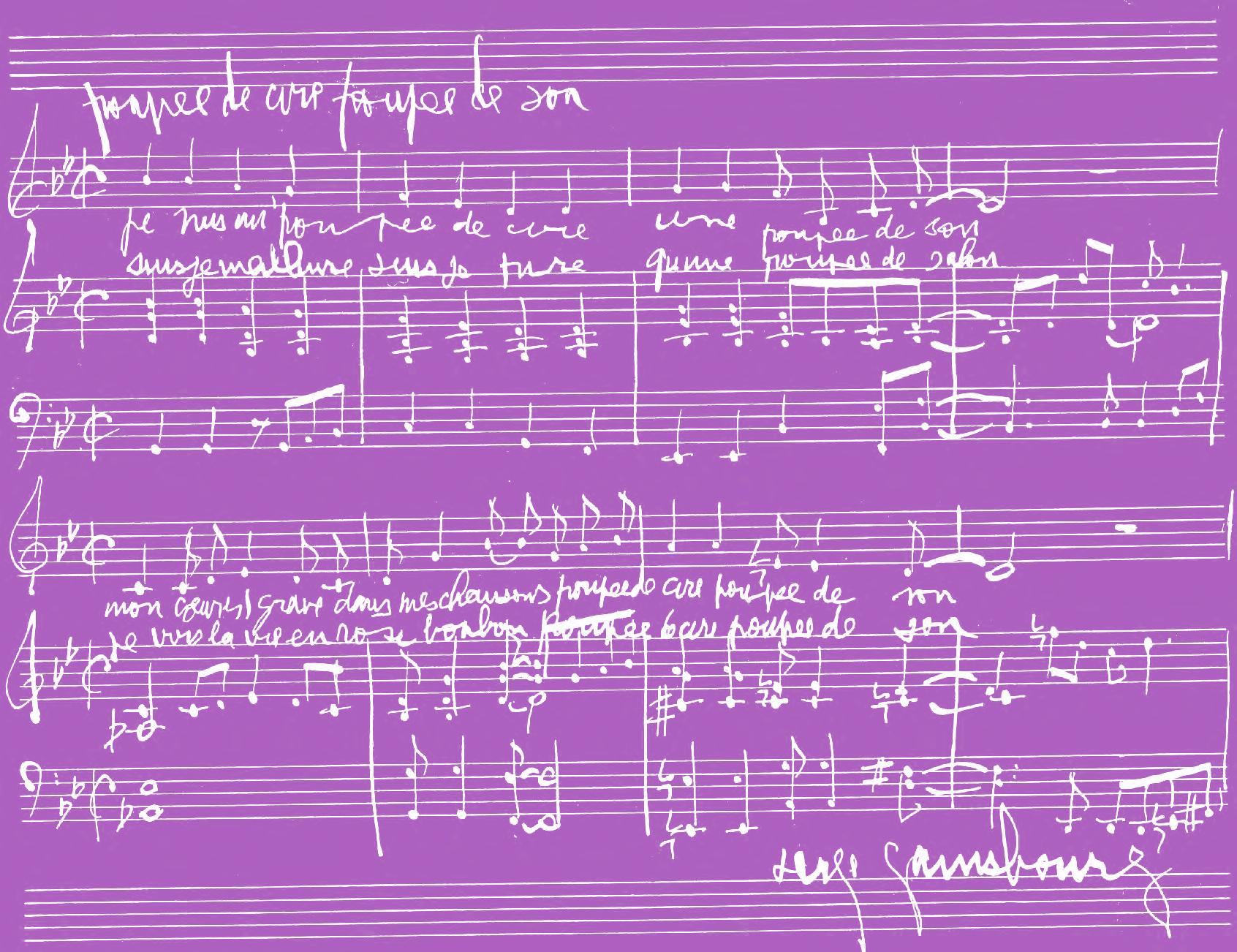

ROYAL DE LUXE 2012-2023, TOME 3

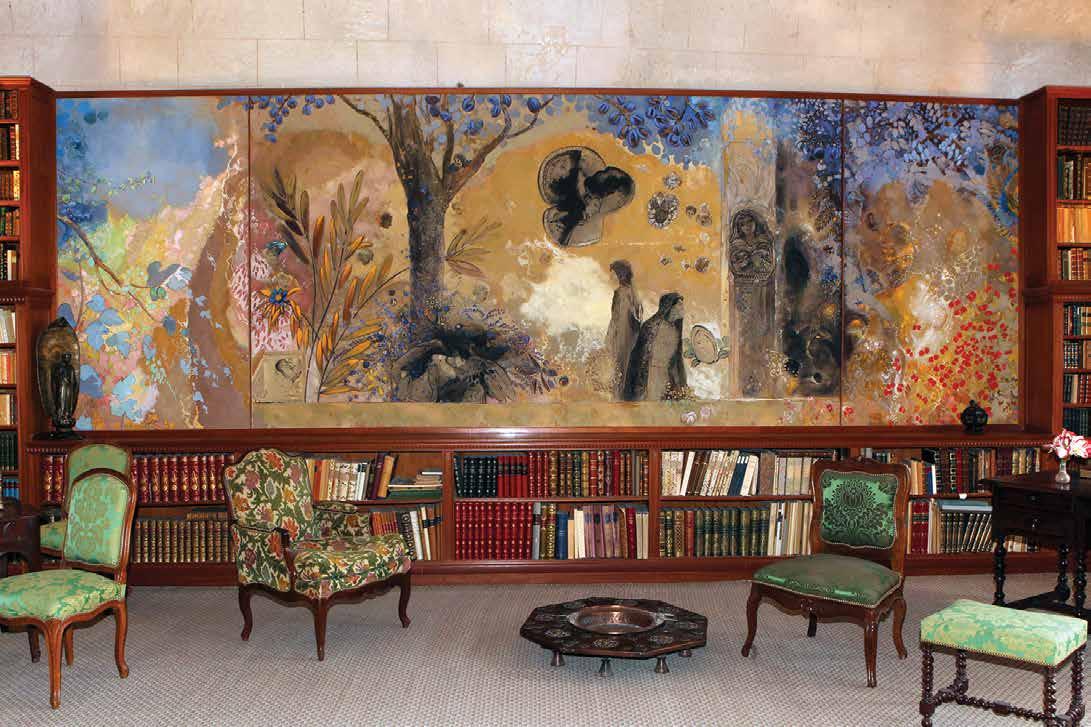

Jean-Luc Courcoult

Textes de Jean-Pierre Marcos

Voilà plus de quarante ans que Royal de Luxe, une des plus importantes troupes de théâtre de rue en Europe, voyage avec son grand théâtre à travers le monde. Actes Sud a déjà publié deux livres sur les dernières décennies de la compagnie : Royal de Luxe 1993-2001 et Royal de Luxe 2001-2011. En douze ans, d’autres spectacles ont été créés, d’autres Géants sont nés, d’autres voyages ont été faits. Toujours aussi réjouissants, inattendus, sans cesse renouvelés. Les voici présentés dans ce beau livre avec près de trois cents documents iconographiques et des textes de Jean-Pierre Marcos et Jean-Luc Courcoult.

Le livre revient évidemment sur la Saga des Géants, une aventure démarrée en 1993 lorsque la compagnie décide de construire un géant de 10,50 mètres dans un spectacle intitulé Le Géant tombé du ciel. Depuis 1993, d’autres personnages hors normes (la Petite Géante, le Scaphandrier, le Xolo, la Grand-mère géante ou encore le Bull Machin), soutenus par une machinerie titanesque, ont été créés et investissent les rues pour faire vivre les villes. Des histoires poétiques sont racontées, chaque fois ancrées dans les récits fondateurs des villes et pays où ils voyagent : L’Odyssée de la mer à Liverpool en 2012, Le Mur de Planck à Nantes en 2014, L’incroyable et phénoménal voyage des Géants à Perth en Australie en 2015, Les Géants à Anvers la même année, Franciscopolis au Havre en 2017, etc.

Parallèlement à la Saga des Géants, la compagnie poursuit son travail de création théâtrale. D’autres spectacles, du théâtre de rue, ont été créés et parcourent le monde : Rue de la chute en 2012, Dakar-Dakar en 2014 et Miniatures en 2017.

Royal de Luxe s’est également installée en 2019 dans le quartier de Bellevue à Nantes et SaintHerblain. Une invitation de Nantes Métropole sur un temps long pour accompagner le renouvellement urbain du quartier. De nombreux spectacles et personnages, M. Bourgogne ou encore Mémé Rodéo et même une œuvre pérenne, Le Réverbère à nœud, sont nés de cette résidence.

Une frise dessinée par Phéraille, véritable chronologie exhaustive des spectacles de la compagnie, rappelle également les aventures antérieures à 2012.

Repères

Points forts

• Nouveau spectacle de géants de la compagnie à Nantes du 22 au 24 septembre 2023.

• Les tomes 1 et 2 ont été vendus respectivement à 15 000 et 11 500 exemplaires.

• Royal de Luxe est une compagnie de théâtre de rue française jouissant d’un rayonnement international (plus de 27 millions de spectateurs dans le monde).

Mots-clés

• Royal de Luxe / théâtre de rue / marionnettes / spectaculaire / rétrospective / urbanisme

Royal de Luxe est fondée par Jean-Luc Courcoult en 1979 à Aix-en-Provence. La compagnie commence par récupérer et détourner des objets du quotidien. Le Royal continue son exploration de différentes formes de théâtre de rue : spectacles de quinze minutes, spectacles de place, spectacles de vitrine, situations imaginaires. Dès 1987, la troupe commence à se construire un réseau de diffusion à l’étranger, notamment grâce au succès du spectacle Roman-photo créé en 1987. En 1989, Royal de Luxe lance un appel dans la presse nationale pour trouver un lieu. Le Maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, y répond et met à disposition un hangar de 10 000 m². Depuis, Royal de Luxe a créé plus de 83 spectacles, donné plus de 1 500 représentations, vues par près de 27 millions de spectateurs dans 220 villes de 43 pays sur les 5 continents.

ACTES SUD Visuels provisoires - Diffusion Actes Sud arts du spectacle

22 x 28 cm 272 pages 300 illustrations en quadri ouvrage relié isbn

septembre 2023 prix provisoire : 40 €

: 978-2-330-18150-5

© Patrick Garçon

© David Bartex

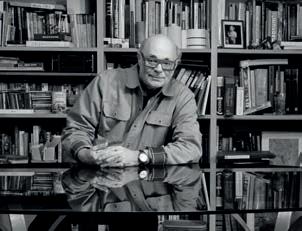

© Gilles Michallet

© Serge Koutchinsky

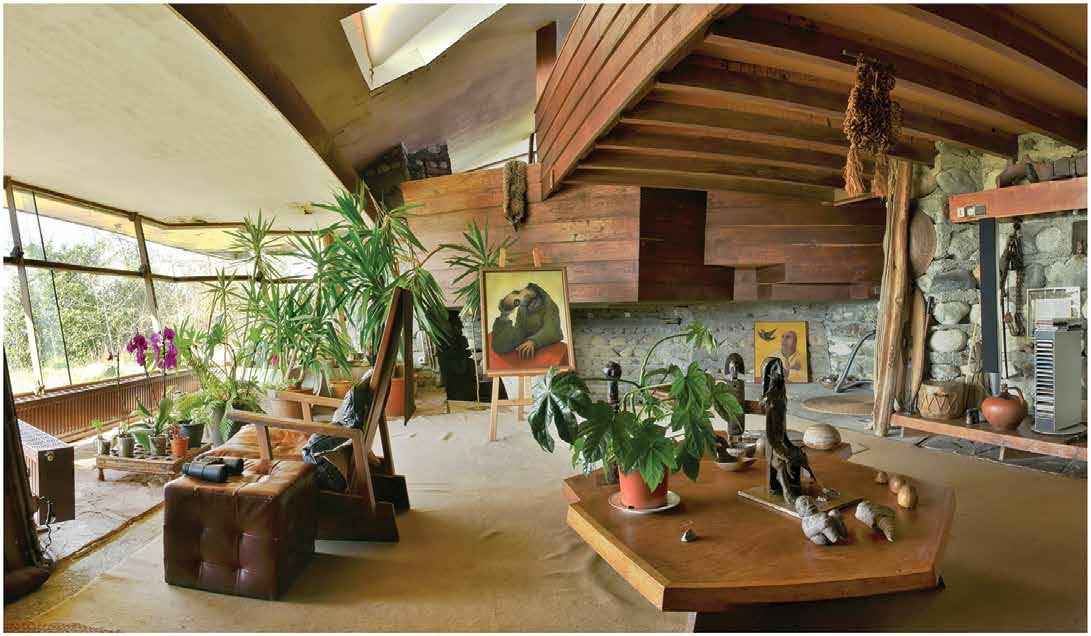

Jean-Luc Courcoult, fondateur de Royal de Luxe, chez lui.

Spectacle Le Bull Machin à Villeurbanne, 23-25 septembre 2022.

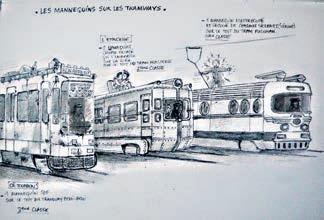

Projet perdu : investir trois tramways dans la ville de Nantes.

19,6 × 25,5 cm

320 pages

250 illustrations en couleur

ouvrage relié

isbn version française : 978-2-330-18082-9

isbn version anglaise : 978-2-330-18211-3

coédition actes sud/alliance for european flaxlinen & hemp

septembre 2023

prix provisoire : 42 €

LE LIN, FIBRE DE CIVILISATION(S)

Ouvrage collectif sous la direction d’Alain Camilleri