immaginare agire fare la rievoluzione

immaginare agire fare la rievoluzione

GROUND immaginare agire fare la rievoluzione a cura di Mattia

Bertin

Marco Lo Giudice

Tommaso Zorzi

GROUND

Immaginare agire fare la rievoluzione

a cura di

Mattia Bertin, Marco Lo Giudice, Tommaso Zorzi

ISBN: 979-12-5953-059-2 (cartaceo)

ISBN: 979-12-5953-086-8 (digitale)

Volume realizzato all’interno del progetto ClimHUB, sostenuto da Fondazione Cariverona con il bando Habitat 2022

testi: gli autori e le autrici dei saggi sono parte del comitato scientifico di GROUND Social Forum.

Adriano Altissimo, Stefano Bartolini, Miguel Benasayag, Mattia Bertin, Alan Chandler, Marta De Marchi, Gianfranco Franz, Alessia Franzese, Jacopo Galli, Elena Granata, Sara Lando, Marco Lo Giudice, Franca Olivetti Manoukian, Michela Pace, Andrea Pase, Gabriele Pasqui, Alice Pomiato, Anna Pozzi, Vittoria Prisciandaro, Katia Provantini, Simone Sfriso, Cristina Sudiro, Elena Svalduz, Maria Chiara Tosi, Luca Velo, Antoni Vives i Tomàs, Tommaso Zorzi

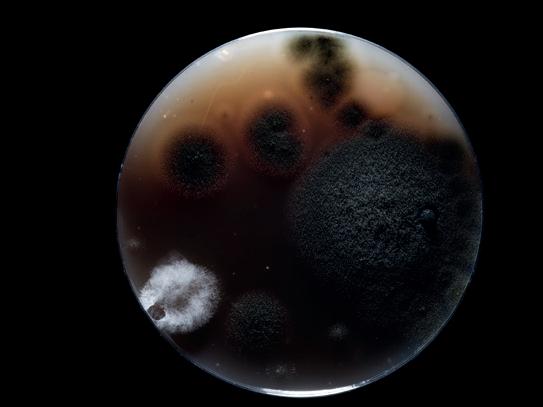

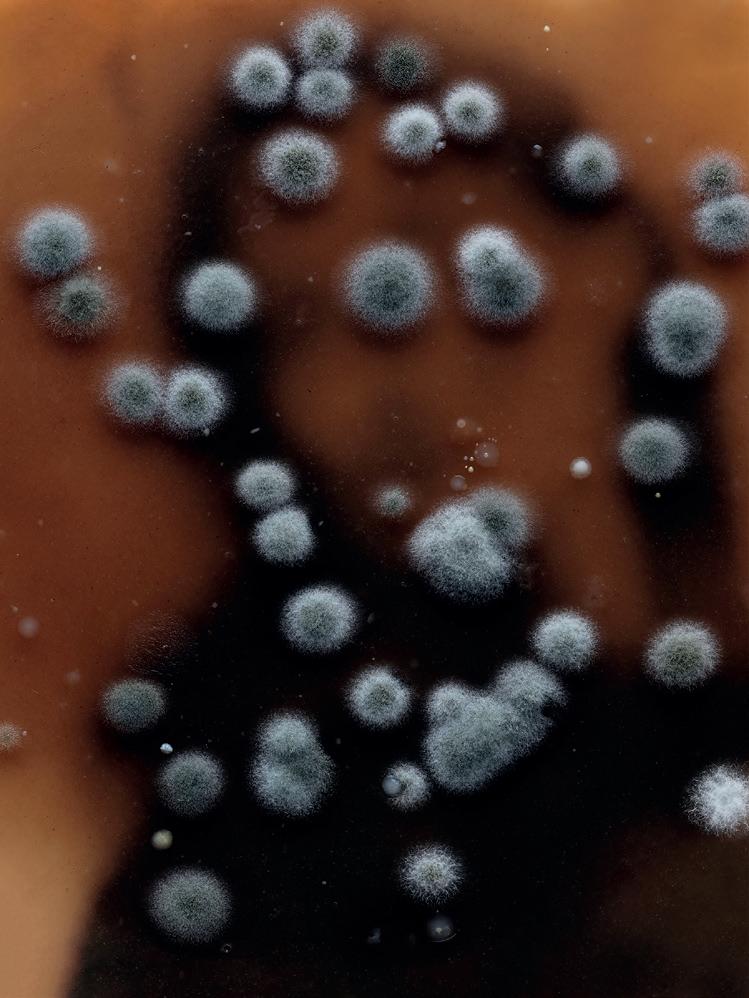

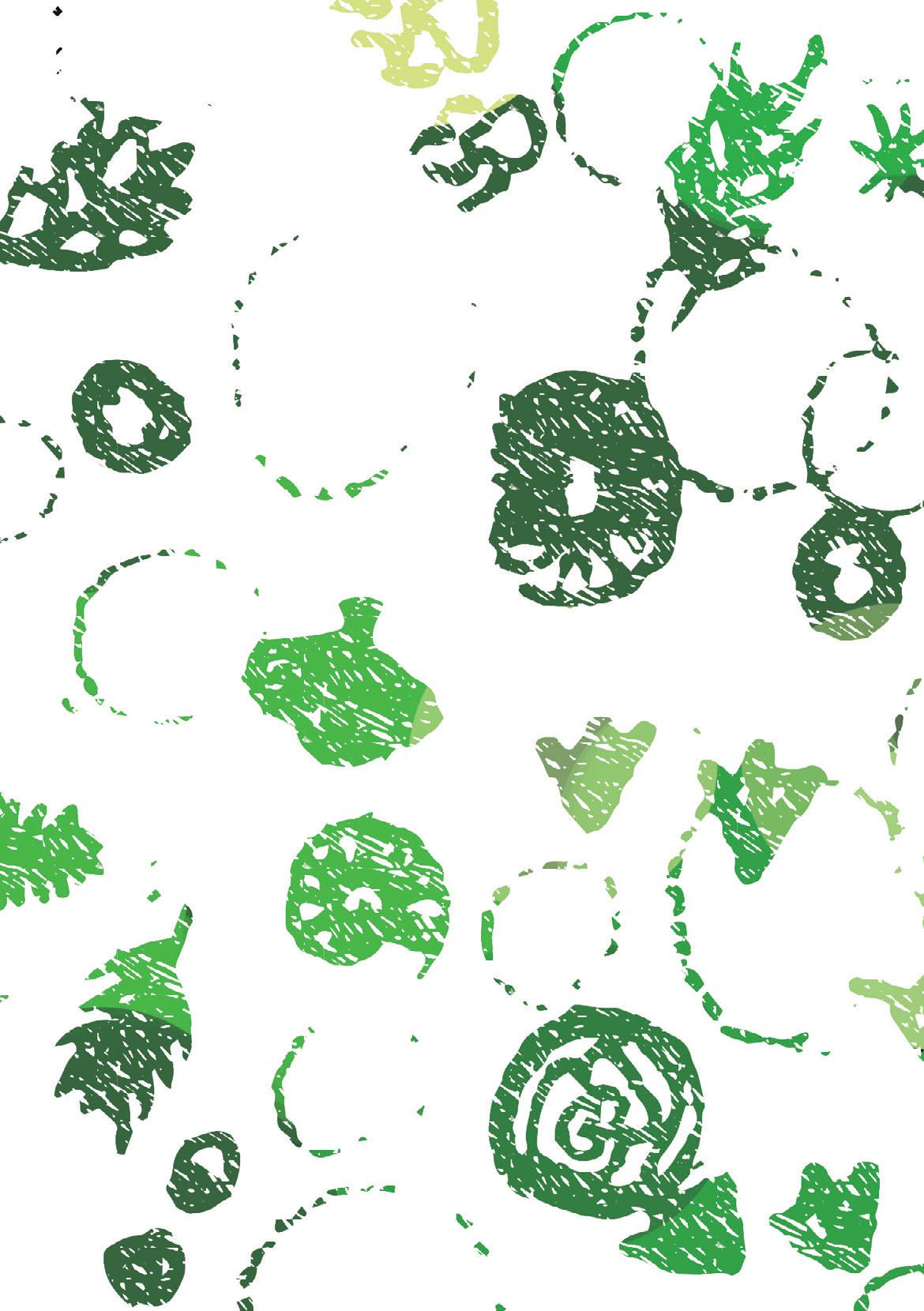

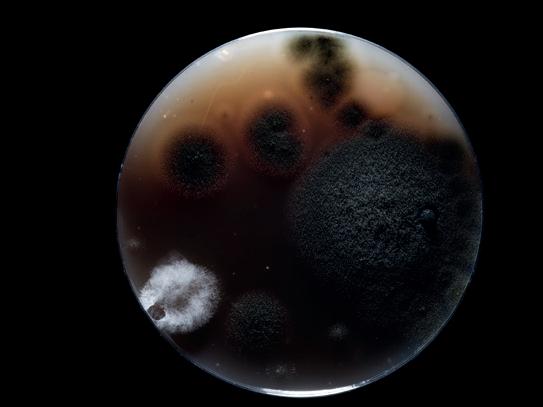

fotografie: Sara Lando

illustrazioni: Chiara Filippin

logo ground: Eleonora Munari

stampa: Digital Team, Fano

editore: Anteferma Edizioni

prima edizione: febbraio 2024

citazione: Mattia Bertin, Marco Lo Giudice, Tommaso Zorzi (2024). GROUND. Immaginare agire fare la rievoluzione. Conegliano: Anteferma

Copyright

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Questo libro è esito del GROUND Social Forum, organizzato da Rete Pictor e Università Iuav di Venezia, all’interno del progetto ClimHUB sostenuto da Fondazione Cariverona con il bando Habitat 2022.

Indice

1 Ground on / Ground in

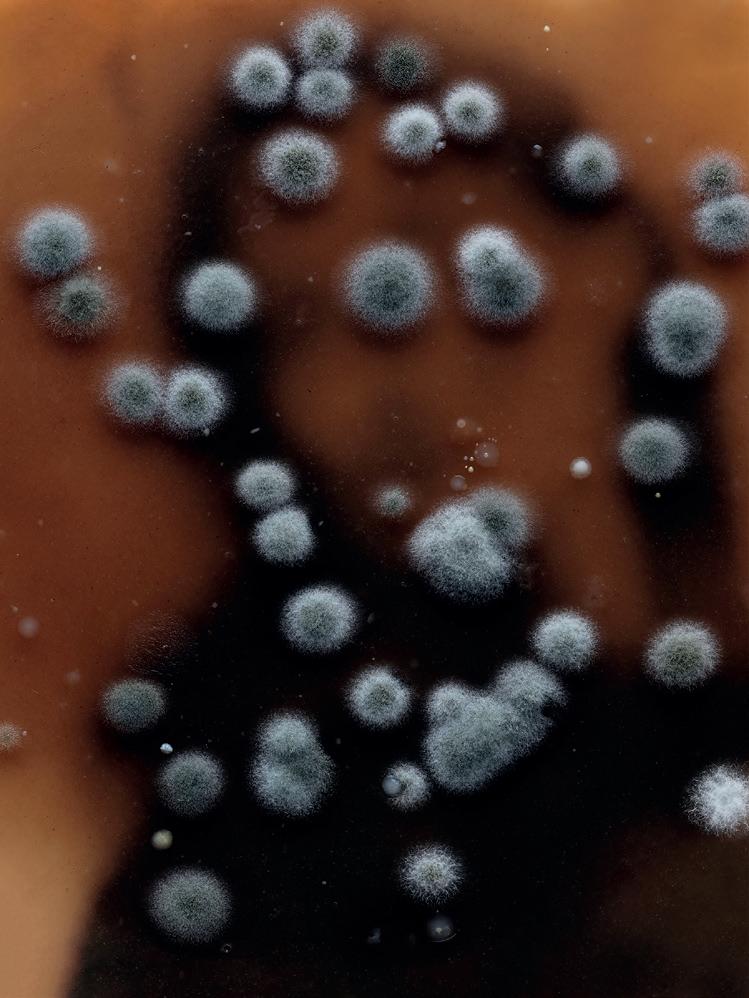

17 Biodiversità fotografie di Sara Lando

2 Affondi dalla superficie

36 Questo palmo di terra Andrea Pase

39 Tornare a terra Adriano Altissimo

44 GROUND e l’ecologia della felicità Stefano Bartolini

48 Se tutto è urgenza ed emergenza Gianfranco Franz

54 Sulle collaborazioni artistiche Sara Lando

58 Non più minori Franca Olivetti Manoukian

63 GROUND e la politica Gabriele Pasqui

67 Abitare l’incertezza Javier Ruiz Sánchez

70 Cultural Heritage as a Common Ground: patrimonio culturale, sviluppo sostenibile e inclusione sociale Elena Svalduz

74 Quale GROUND? Maria Chiara Tosi

76 Recuperare la città nel XXI secolo Antoni Vives i Tomàs

79 La scienza tra terra e cielo Cristina Sudiro

82 Stranieri/estranei Anna Pozzi

85 L’immaginazione al potere Marco Lo Giudice

89 Un terreno comune in cui rammagliare i diritti ai corpi Alessia Franzese

93 Terreno, suolo, terra, Terra Marta De Marchi

98 Il passaggio da un mondo ego-centrico a un mondo eco-centrico Alice Pomiato

101 Appello all’immaginazione Michela Pace

105 Tra umanità e suolo Tommaso Zorzi

110 Muoversi in città. In bici o a piedi, per dove? Luca Velo

115 Il mondo può fare a meno dell’architettura? TAMassociati

119 Da grande salverò il mondo... Katia Provantini

122 Pressione. Filosofie non tristi del cambiamento Jacopo Galli

126 Siamo ancora liberi di solcare il mare Mattia Bertin

130 Viversi dentro il vivente Miguel Benasayag

140 I nuovi designer dei luoghi Elena Granata

143 Carbon and culture – nuove forme di produttività Alan Chandler

148 Piattaforme condivise e progetti comuni Vittoria Prisciandaro

3 Infiltrazioni

154 Saperi e Sapori di Stagione, Rassegna del gusto, Blank_, FeliceMente Fuori in Estate, Urban Jungle Angarangan, Dietro il paesaggio – stati generali della letteratura in Veneto, inTREEcciamo live, La timidezza delle chiome, Scrib*Scrib Fest!, STRA-bordi

4 Appendice

164 Notizie su autori e autrici

1

Ground on / Ground in

8

Introduzione

Ground [sth] on [sth], ispirarsi a; ground [sth] in [sth], fondare [qlcs] su; ground [sb] in [sth], insegnare a [qlcn] le basi di [qlcs].

GROUND è abitare la terra. È stare al livello del suolo, sulla strada, vivificare lo spazio aperto come piazza, superare i confini, i cancelli, le esclusioni. GROUND è brulicare di esistenze diverse che si mescolano, si contaminano, si organizzano. GROUND è moltitudini disorganizzate che operano individualmente e che si ricompongono in uno spazio comune, paritetico. GROUND è mettere le basi, generare un’idea, è ispirare. È un atto fondativo, centro di discussione, di proiezione, di orientamento. GROUND è una condizione comune che ci trattiene e ci spinge a immaginare, ad agire, a stare nel cambiamento. La necessità, sempre più urgente, di considerare la conversione ecologica, economica e sociale come parte di una nuova idea di terreno alimenta gli spunti di soggetti collettivi che operano per un cambiamento nel proprio territorio: comunità, cooperative, associazioni, ricercatrici e ricercatori che con il proprio operare provano a ridurre i divari e le esclusioni, attraverso e nello spazio pubblico, dal pianeta alla strada, per restituire usi e orientamenti inclusivi e sostenibili.

9 1 – Ground on / Ground in

Punto di partenza di queste riflessioni è il progetto ClimHUB, sostenuto da Fondazione Cariverona con il bando Habitat 2022, che s’inserisce in una cultura del progetto che considera unitariamente l’adattamento climatico e la valorizzazione sociale dei contesti urbani. In particolare il progetto opera sulle pertinenze di una villa palladiana sita a Bassano del Grappa (VI): Villa Angaran San Giuseppe, un complesso monumentale originario del XVI secolo, dove operano diverse realtà fortemente orientate al sociale che hanno fatto degli spazi della villa un bene comune, un luogo di incontro, accoglienza e benessere, un centro di promozione culturale. La strategia unifica tecniche di trasformazione territoriale a impatto misurabile, di formazione della collettività attraverso eventi culturali di massa, e di disseminazione di buone pratiche alla pubblica amministrazione.

La prima premessa è il superamento dell’approccio tecnicista e puntuale alla sostenibilità, nella consapevolezza che fragilità ambientali e sociali debbano essere considerate unitariamente nell’attuale processo definito “di transizione”. La seconda premessa è che la rievoluzione debba essere situata spazialmente, considerata in termini territoriali e quindi relazionali. Proprio sulla dimensione spaziale che intreccia questioni ambientali e sociali si basa la proposta per un nuovo welfare ecosistemico che, a partire dall’individuazione e dalla mappatura degli spazi di interesse pubblico, li consideri deposito potenziale per un progetto di adattamento territoriale. Attraverso l’esperienza di ClimHUB si intende proporre una prima ridefinizione di bene comune basata sulla potenzialità dello spazio aperto di interesse collettivo come luogo di resilienza integrata.

10

Sulla base di queste considerazioni, il GROUND Social Forum (14-23 settembre 2023) riflette sulla sostenibilità in maniera diversa rispetto al passato, superando le questioni puramente tecniche e inserendole invece in un più ampio progetto civile, che consideri fragilità ecologiche e sociali come necessariamente connesse. Il cambiamento, o meglio la rievoluzione, è dunque una premessa anomala, che non esaurisce la sua funzione all’inizio dell’osservazione, ma è situata nel presente, contemporaneamente punto di partenza e traiettoria sulla quale misurare le nostre riflessioni.

Nell’intenzione di recuperare la dimensione geografica del cambiamento, è necessario sviluppare un’officina di saperi e tecniche capace di innovare i processi di adattamento e trasformazione del territorio, un modello che riconosca nella complessa sfida della transizione questioni legate al welfare collettivo oltre che alla soluzione operativa, e che possa avvenire tramite opere piccole, buone pratiche e sistemi integrati di conoscenza. Questo stimola riflessioni che si muovono tra le scale, spingendoci a osservare la soglia domestica e contemporaneamente il quartiere, la città, la regione. L’osservazione spaziale, la realizzazione di strutture e infrastrutture, così come l’insieme di norme e regole a cui il progetto di territorio fa riferimento, sono necessariamente destinate al rapporto reciproco e alla variabilità: così come la premessa si rinnova, dovranno rinnovarsi l’osservazione e le risposte, senza perdere di vista la dimensione sociale della transizione e il suo rapporto con le strutture relazionali che proprio nello spazio trovano necessario supporto.

11 1 – Ground on / Ground in

Questo processo suggerisce una potenziale ridefinizione del concetto di bene comune in epoca di transizione ecologica: spazialmente situato, legato agli spazi aperti come deposito di naturalità e occasione di progetto per le comunità. È necessario oggi ridefinire in chiave contemporanea il patrimonio e il suo uso come bene comune, superando un approccio gestionale, verso un approccio più progettuale e inclusivo, operando sugli spazi aperti collettivi, sulla loro predisposizione a essere luoghi di incontro e conversione in depositi di naturalità e dispositivi di adattamento, aumentando, di fatto, la consapevolezza del ruolo che il suolo, (ground, appunto), è in grado di svolgere, nel rispetto delle sue fragilità e della necessità di limitarne il consumo attraverso azioni di cura.

12

GROUND Social Forum

La prima edizione di GROUND Social Forum è stata un’occasione per sperimentare una lettura plurale della relazione tra umanità e pianeta e per condividere una narrazione fertile su stili di vita sobri e rispettosi, in un approccio alla vita meno antropocentrico e più ecosistemico.

Aperto da un grande evento molto partecipato (come il concerto dei Marlene Kuntz, con oltre 800 partecipanti), il GROUND Social Forum ha accolto decine di persone differenti: classi degli istituti superiori bassanesi, professionisti e ricercatori, curiosi e abitanti del quartiere e della città. La modalità operativa è stata semplice: tutti i pezzi scritti dal comitato scientifico (presentati in questo libro) sono stati raggruppati in 10 tavole rotonde, i cui focus hanno esplorato temi come l’ambiente e il clima, l’accessibilità, la salute e il benessere, l’architettura e l’alimentazione. I partecipanti, mai più di 35 persone per gruppo, potevano iscriversi alle tavole rotonde, confrontandosi a partire dai contenuti proposti nei piccoli articoli. Si è trattato di un momento esperienziale poco didattico e molto riflessivo sul modo che abbiamo di stare al mondo, facendo interagire il bagaglio culturale sull’inclusione sociale del contesto di Villa Angaran San Giuseppe con la ricerca e l’approfondimento accademico della rete Iuav. In questo modo si è potuto attuare una divulgazione fertile, partendo da dati o da tematiche chiare per raccogliere in un ambito ristretto commenti e osservazioni, utili poi ad allargare (o ridefinire) le direzioni del Social Forum e dare stimoli e indicazioni per le scelte operative da attuare nelle proposte quotidiane di Villa Angaran, nei percorsi di ricerca di Iuav, nella vita di tutti coloro che hanno preso parte a GROUND.

13 1 – Ground on / Ground in

GROUND Social Forum è stato un momento di forte addensamento e confronto transdisciplinare, che per quanto florido e costruttivo resta un appuntamento di qualche giorno. Per questo motivo abbiamo voluto realizzare e raccontare (e continueremo a farlo) altri momenti occasionali di dibattito e crescita distribuiti nel corso dell’anno, che hanno lo scopo di disseminare e ampliare le tematiche di GROUND grazie a pubblici, ospiti, partecipanti sempre differenti. Abbiamo chiamato questi momenti infiltrazioni.

Questo libro prova a raccontare quanto vissuto prima e durante GROUND, con i testi proposti dal comitato scientifico e con alcune delle infiltrazioni realizzate nel corso dell’anno. L’obiettivo non è narrativo, rendicontativo o descrittivo; c’è invece l’intenzione di gettare, nel suolo enorme e incerto della letteratura scientifica divulgativa, tematiche e approcci che siamo convinti possano germinare in differenti ground, dentro e fuori la nostra penisola.

Il libro, come il Social Forum, è un dialogo in contrappunto tra i due mondi del sapere e del fare che, pur nell’interesse reciproco, spesso si contaminano poco. Il Social Forum nasceva sotto forma di due percorsi paralleli: uno sociale, l’altro territoriale. Durante il Forum abbiamo rivoluzionato tutto, abbattendo gli steccati e fondendo i percorsi paralleli, mescolando autori e pratiche. Questo libro vuole fare lo stesso: smettere di praticare la separazione moderna tra mondi e tornare nella complessità e nella conflittualità del mondo.

14

Questo libro non è un prodotto da vendere, semmai è un prodotto da conservare. La carta costa, quindi la versione cartacea ha un prezzo, ma serve solo a ripagare le stampe. La versione digitale è libera e vuole moltiplicarsi il più possibile. Inoltra questo libro a chi vuoi, la rievoluzione comincia dalla condivisione.

15 1 – Ground on / Ground in

Biodiversità

fotografie di Sara Lando

2

Affondi dalla superficie

34

28 autori e autrici si interrogano sul significato di ground: attraverso brevi saggi, possibili inneschi di discussione, viene esplorato il significato del nostro agire sulla e con la terra cercando di operare puntuali affondi a partire dalla superficie.

Quali sono le urgenze di frontiera per sviluppare un progetto di collettività che risponda a quanto auspicato da GROUND?

Quali sono i rischi da evitare per non fare di GROUND una chiacchierata elitaria tra pochi?

Quali sono gli auspici verso un’aggregazione tutta da costruire per un’Italia più GROUND?

35 2 – Affondi dalla superficie

Questo palmo di terra

Andrea Pase

Sul suolo, in superficie. È lì che abitiamo la terra: sulla sottile pelle che avvolge il pianeta.

Pelle morbida, che accoglie. Pelle viva, che traspira. Pelle rugosa, segnata dai conflitti, dalle amarezze. Pelle alle volte lacerata, e ricucita, con cicatrici evidenti. Pelle marcata da tatuaggi, da disegni di senso o da richiami identitari, spesso da dichiarazioni ostentate di differenza. Ground è questo spazio sottile che ci sorregge, ci nutre, ci collega. È anche la dantesca «aiuola che ci fa tanto feroci»1, se vista da molto lontano, dal cielo Empireo, il più astratto, l’unico immobile. Più sotto, anche il cielo è in sommovimento: l’atmosfera si scalda, colma di gas serra. E il suolo si inaridisce o improvvisamente si allaga. Gli estremi climatici si moltiplicano. La pelle trema, sferzata dal vento; si secca, prosciugata dal sole implacabile.

Poi vi è l’underground, il sottosuolo. Ciò che avviene nelle viscere del pianeta e che bussa con la violenza delle scosse sismiche o con le eruzioni vulcaniche. Ancora, il sottosuolo conserva ciò che noi gli affidiamo. Fin dall’«alba di tutto»2, la

36

terra accoglie le inumazioni. Avvolge gli antenati, preserva la loro memoria, nell’unica consolazione di chi (provvisoriamente) resta. Ma il sottosuolo è anche il luogo dove vengono nascosti i delitti contro la natura: le discariche abusive, i Pfas, i veleni della civiltà industriale.

C’è altro ancora, là sotto. Qualcosa di inquietante, ben descritto da Reza Negarestani nel suo Cyclonopedia3 . Per il filosofo iraniano, ciò che attiva i conflitti più devastanti (nel Medio Oriente e non solo), ciò che ammorba l’atmosfera e appesta il suolo proviene dalla profondità. Nell’epoca che altri autori hanno definito come Antropocene o Capitalocene, il pianeta da whole (un intero, una realtà compiuta e in qualche modo armonica, sensata) è diventato ( )hole, una realtà bucata, perforata, alla ricerca del «cadavere nero del sole». La pelle è trafitta. Il disseppellimento degli idrocarburi genera «correnti petropolitiche sotterranee» che sono l’autentico lubrificante politico-economico globale. Viviamo così immersi in «una follia assoluta, una piaga planetaria che sanguina in economie mobilitate dalle singolarità tecnologiche di civiltà avanzate»4. I territori da cui partono oleodotti e gasdotti, come gli spazi da essi attraversati, sono spesso segnati da guerre, bombardamenti, sabotaggi, inquinamento di suolo e di acque. Da ingiustizie, accaparramento delle risorse di tutti nelle mani di pochi, accumulazione di ricchezze illecite. Da corruzione.

Sempre sotto, stavolta nella profondità dell’inconscio di questa umanità disorientata e impaurita, si agitano fantasmi etnici, incubi identitari, angosce ancestrali che schiumano in superficie teorie del complotto e agitano la ricerca di nuovi capri espiatori, in vortici sempre affamati dei prossimi pogrom. Da sotto però risale anche energia vitale, pullula

2 – Affondi dalla superficie 37

l’acqua delle risorgive, emerge la forza del nostro pianeta, il suo calore interno. L’inconscio conserva i sogni dell’umanità, la sua stessa capacità di pensare alternative, modi diversi di generare il mondo. Di lì provengono poesia ed equilibrio, tenerezza e desiderio.

Ground è allora tutto questo: è la pelle, a contatto con l’atmosfera e con le fibre stesse di cui siamo fatti; è il passaggio tra l’interno e l’esterno. Saper leggere i segni sulla pelle della Terra è un’arte che richiede molte conoscenze (formali e informali) e tante pratiche (dall’alto e dal basso). E non basta conoscere, vi è poi la cura: la pelle del pianeta chiede di essere accarezzata, ha fame di creme nutritive, di profumi. Per troppo tempo è stata trascurata, abrasa, scarnificata, macerata, pensando che fosse solo superficie, puro spazio di proiezione della nostra volontà di possesso e di trasformazione. Ground è tutto quello che abbiamo, tutto ciò che siamo e potremo essere. Non vi è altro luogo, non vi è altro spazio. La pelle è preziosa, è protezione e possibilità di contatto, è la linea di ogni abbraccio, è la stessa possibilità di amare.

Forse in questi giorni possiamo provare a fare esercizio di lettura del futuro, così come esso appare nelle linee e nei monti del palmo di terra che viviamo. Quasi come chiromanti del tempo che viene.

1. Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso XXII, 151, 1472.

2. David Graeber e David Wengrow, L’alba di tutto. Una nuova storia dell’umanità. Milano: Mondadori, 2022.

3. Reza Negarestani, Cyclonopedia. Complicità con materiali anonimi. Roma: Luiss University Press, 2019.

4. Ivi, p. 67.

38

Tornare a terra

Adriano Altissimo Ground è un confine virtuale. Ground è immateriale, soil - suolo è materiale. Ground divide la biosfera in due parti:

ciò che sta sopra da ciò che sta sotto: aboveground –underground

Perché il suolo, il terreno, ha nomi diversi ed è un materiale, il risultato dell’evoluzione delle rocce originarie trasformato nel tempo, nei millenni, dagli eventi climatici, dalle piante e dagli animali. È una vera genesi, anzi una pedogenesi (da pedos = suolo); e il suolo contiene molta vita, ha una vita sua, indipendente da noi, genera la vita, da qui la terra come madre. Anche le piante sono composte da una parte che sta sopra il ground (aboveground) e una che sta sotto il ground, (underground) dentro al terreno, al suolo.

Ci interessa ciò che sta sotto il ground? Nel ground? Anche se non lo vediamo non è meno importante, anzi. Tenere i

2 – Affondi dalla superficie 39

.

piedi per terra, tenere il contatto con il ground, è essenziale per comprendere i fenomena, le cose che vediamo; come si sono generate, realmente. Quindi: quando abbiamo iniziato a perdere il contatto, il rapporto con il ground? A non avere più i piedi per terra? Quando ci siamo staccati dal suolo, dal terreno, dalla terra, ed essa da madre si è allontanata da noi. L’abbiamo allontanata, l’abbiamo persa, anzi abbiamo iniziato a considerarla sporca. Dobbiamo pulirci dalla terra, anziché conservare la terra.

Da qui, probabilmente, abbiamo iniziato a non capire più cosa sono le cose che ingeriamo, il cibo, da dove vengono. E abbiamo disconnesso il cibo dalla sua vera provenienza, dal ground: oggettivamente, culturalmente. Il cibo è diventato un oggetto dentro a un contenitore, una busta, un sacchetto, un oggetto. Vedere come si coltiva una pianta, si alleva un animale, è diventata attività quasi museale, come per un zoo di piante e animali. Staccarci concettualmente ed emotivamente dalla terra, dal ground, ha abbassato la soglia del rispetto e ha reso possibile farla diventare oggetto di consumo, maltrattarla, violentarla.

Cosa significa coltivare senza terra, senza il ground? Soilless? Perché diciamo polli allevati a terra? Si possono coltivare piante fuori suolo? E allevare polli senza terra? Una pianta fuori suolo (soilless), un pollo fuori terra cosa ci dicono? Diventano di fatto un’astrazione. Ciò da cui provengono non è più rilevante. Nel primo dopoguerra (anni Cinquanta) almeno la metà della popolazione italiana viveva e lavorava in campagna. Significa che, di fatto, quasi ogni persona aveva un rapporto più o meno diretto con la terra. La vedeva, la toccava, ci viveva. Oggi l’agricoltura e l’allevamento occupa-

40

no, nei Paesi sviluppati, il 2% della popolazione attiva, quindi meno dell’1% della popolazione complessiva. Significa che pochi toccano la terra, il ground. Pochi hanno con essa una relazione diretta.

Noi, di fatto, non occupiamo più il nostro tempo per procurarci il cibo, per far crescere le piante e gli animali che ci alimentano. Nella nostra breve storia di umani siamo passati da impiegare 6-7 ore al giorno per procurarci il cibo a pochi minuti al giorno, forse, ma di fatto per acquistarlo, non per generarlo. Come conseguenza non ci domandiamo più cosa c’è dietro al cibo che abbiamo sulla tavola, proprio perché non lo sappiamo, neppure lo immaginiamo, al massimo leggiamo l’etichetta, magari per vedere se ci sono tracce di qualcosa di pericoloso per noi stessi. Guardiamo le etichette, vogliamo il cibo tracciabile, un codice a barre, un QR code, ma di fatto non sperimentiamo cos’è il cibo. Addirittura non ci domandiamo come viene processato, lavorato, trasformato. Magari preferiamo la verdura, la frutta a chilometro zero e consumiamo alimenti che hanno subito un lunghissimo processo industriale, il quale ha del tutto disconnesso l’alimento dalla pianta o dall’animale da cui esso necessariamente proviene. Pretendiamo la sterilità del cibo nelle confezioni quando il microbioma è invece la chiave della nostra vita.

E così scivoliamo sempre più verso la produzione industriale del cibo, a partire dalla sintesi delle proteine per continuare a giustificare i nostri livelli insostenibili di impiego di proteine stesse. Senza domandarci da dove viene tutto ciò che serve per farle. Perché i pezzi per montarle servono! Senza mettere in discussione la radice dell’attuale modello alimentare che, peraltro, genera a cascata altri disagi sulla nostra salute. Per-

2 – Affondi dalla superficie 41

ché è noto che più il cibo è processato, più pesanti sono gli impatti per la nostra salute. E alla fine ci siamo convinti che l’abbondanza di cui godiamo, la facilità di accesso al cibo, sia equa e vada solo un po’ regolata.

Allora, se è così, non è più una questione di chilometro zero, di filiera corta, di ridurre semplicemente la distanza fisico-geografica tra produttore e consumatore (come faremo per il caffè, il tè, le banane, l’ananas e molti altri cibi che pensiamo siano prodotti nei dintorni), di energia per trasportare, di bilancio energetico complessivo, di minore impronta in termini di CO 2 emessa, di tipicità (cosa vorrà poi dire?), di zero pesticidi, zero residui, zero antibiotici. Il tutto ha radici profonde ma, tutto sommato, non troppo lontane. Un nuovo paradigma dell’alimentazione dovrà emergere. E non potrà essere un nostalgico e impossibile ritorno al passato (tra breve il 70% della popolazione mondiale vivrà in aggregati urbani, senza nessun rapporto con il ground dal quale il cibo proviene e senza nessuna possibilità di coltivare o allevare qualcosa direttamente). Umani e produzione di cibo sono attualmente disconnessi, ma profondamente legati.

Non è una questione di eventi, sagre, mercati e fiere, di mostrare e quindi vedere, per qualche istante della vita, le piante, gli animali (che carini) dei quali ci cibiamo, di visitare luoghi (magari come nella scena di un film) dove le piante crescono. Perché nel semplice atto del mostrare, vedere, non nasce nessuna empatia, non rinasce il rispetto per la terra; e non serve neppure proclamarlo per farlo riemergere. Le fratture culturali, la ricucitura dello strappo, del distacco dal ground, si risolvono ammettendo che esistono e affrontandone la complessità.

42

Come? Quali azioni, atti, quale lavoro di riflessione? A che livello? Un compito senz’altro complesso ma necessario per recuperare il contatto con il ground, per scendere di nuovo a terra e apprezzarne il valore come origine del nostro cibo.

Partiamo da lì, da quella che abbiamo attorno, a qualsiasi età. Proviamo di nuovo empatia, sentimenti, cogliamone il valore biologico, la vita che ne discende, l’unicità. Usiamo tutti gli strumenti che abbiamo, i sensi innanzitutto, annusiamola, facciamola fruttare, rispettandola. Sono certo che con GROUND Social Forum si possono immaginare molti percorsi per questo cammino di riavvicinamento, per tornare a terra.

2 – Affondi dalla superficie 43

GROUND e l’ecologia della felicità

Stefano Bartolini

Collettività, spazio aperto, condizione comune, soggetti collettivi, comunità. Sono alcune delle parole chiave usate da GROUND. Secondo GROUND la qualità della vita collettiva è la chiave per vivere meglio e in modo sostenibile.

Per questo GROUND mi interessa, perché condivido profondamente queste idee. Per molti anni ho svolto ricerche in economia della felicità, materia che insegno all’Università di Siena. Negli ultimi trent’anni la scoperta di varie misure affidabili della felicità ha dato vita a una enorme quantità di studi, il cui risultato è dirompente: quello che condividiamo è molto più importante per la felicità di quello che possediamo. Possedere di più è importante solo in condizioni di pri-

44

vazione materiale. Ma una volta assicurate condizioni di vita accettabili, che nei Paesi industriali sono a disposizione della gran parte della popolazione, non è quanto guadagniamo che fa la differenza per la felicità ma ciò che condividiamo. La qualità degli ambienti naturali e costruiti in cui viviamo e soprattutto le relazioni affettive e sociali hanno un’importanza dominante per la nostra felicità. Questa scoperta ha implicazioni enormi su come coniugare sostenibilità e felicità. Condividere rende felici e non inquina; possedere non rende felici e inquina. Infatti è l’enorme massa di beni che produciamo e consumiamo che sta lesionando la biosfera. Quindi, se vogliamo vivere in modo più felice e sostenibile, dobbiamo puntare a espandere ciò che condividiamo e non il possesso. Sono questi i temi che tratto nel mio libro Ecologia della felicità1 .

GROUND mi chiede come possiamo sviluppare un progetto di collettività. Gli studi sulla felicità hanno molte risposte a questa domanda. Sappiamo come fare per ampliare la condivisione: come organizzare le città in modo da ridurre la solitudine, compresa quella dei giovani e degli anziani; quali metodi di insegnamento usare nelle scuole per formare persone capaci di costruire buone relazioni e vite felici; quali modalità di organizzazione del lavoro nelle imprese favoriscano il benessere e le relazioni di chi ci lavora; quali leggi contrastino la manipolazione operata dal marketing, che ci convince che comprare è la soluzione di tutti i problemi. Sappiamo anche che se rafforziamo i legami sociali la spesa sanitaria diverrà più sostenibile, perché la sanità è il terminale del disagio, infatti la povertà di relazioni è una fabbrica di malattie fisiche e mentali. Sappiamo queste cose perché nel mondo pullulano esperimenti ed esperienze consolidate

2 – Affondi dalla superficie 45

su questi temi. E funzionano. In pratica dobbiamo fare il contrario di quanto stiamo facendo da molto tempo. Invece di cercare di migliorare la condivisione, la nostra società punta alla crescita economica, cioè all’espansione del possesso attraverso l’aumento del potere d’acquisto. Per questo le società industriali sono organizzate in base a priorità economiche. L’economia è stimolata con tutti i mezzi possibili, a cominciare dall’istruzione dei bambini, sempre più finalizzata al mercato del lavoro. L’intera organizzazione sociale si basa sulla stimolazione della competizione e del possesso, come se ciò che possediamo fosse tutto ciò che conta per vivere bene. Siccome non è vero, il risultato è una società che non è né felice né sostenibile. Negli ultimi decenni sono dilagate solitudine, perdita di senso di comunità, di solidarietà e di appartenenza, povertà di relazioni, percezione di impotenza personale e collettiva.

GROUND si colloca tra le esperienze che contrastano questa deriva, costruendo connessioni e bellezza condivisa. È questa deriva che ha reso il denaro sempre più importante per la felicità, perché possedere di più è l’unica difesa che abbiamo dal condividere di meno. Affidiamo ai beni materiali il compito di riempire il vuoto interiore causato da relazioni rarefatte e conflittuali, ci rifugiamo in vacanze in paradisi tropicali per sfuggire alle nostre città frenetiche e stressate, cerchiamo di lasciare ai nostri figli un bel gruzzolo per proteggerli dalle incertezze di un futuro degradato. La feroce caccia al denaro che tutto ciò ha generato è stata il motore della crescita economica degli ultimi decenni. La ricchezza privata è stata cioè alimentata dalla crescente povertà della vita condivisa. Questa crescita è definita “difensiva” proprio perché è generata da individui ansiosi che competono per

46

difendersi privatamente dal degrado comune. Un sistema in cui si produce e consuma sempre di più per sfuggire al declino collettivo ha prevedibilmente finito per destabilizzare anche gli ecosistemi, oltre alla nostra felicità. Negli ultimi trent’anni abbiamo emesso tanta CO 2 quanta nei due secoli precedenti e la felicità è declinata in porzioni enormi della popolazione mondiale. Insomma, è il degrado di ciò che condividiamo che alimenta l’ansia di possesso che ci sta spingendo ad assediare gli ecosistemi. Speriamo di cavarcela grazie ai soldi ma finiamo per distruggere i beni comuni, al cui degrado cerchiamo di sfuggire. La corsa a cercare soluzioni private a problemi collettivi è il problema e non la soluzione. Possiamo rompere questo circolo vizioso con le politiche per i beni comuni accennate prima. In questo modo possiamo ottenere sia sostenibilità sia vite migliori. Per farlo abbiamo bisogno di democrazie che prendano le decisioni giuste. Quelle attuali non sono in grado di farlo e vanno radicalmente riformate.

GROUND è stare sulla strada, è condivisione, umanizzazione della vita economica e sociale. È questa la via d’uscita da una crisi ambientale che è solo una faccia della medaglia di una crisi molto più ampia. Uscirne richiede infatti profondi cambiamenti politici, sociali, culturali ed economici. Essi sono possibili e necessari per smetterla di sfidare la natura, inclusa quella umana.

2 – Affondi dalla superficie 47

1. Stefano Bartolini, Ecologia della felicità. Perché vivere meglio aiuta il Pianeta. Milano: Mondadori, Aboca Museum, 2021.

Se tutto è urgenza ed emergenza

Gianfranco Franz

Folle di cittadini sempre più affannati da emergenze che si affastellano le une sulle altre e, insieme, gravano sugli affanni quotidiani.

Un’immagine che ci fa sovvenire il celebre quadro L’urlo di Edvard Munch. Il meteo che cambia a velocità incomprensibili, e che si manifesta in modalità sempre più violente, lasciandoci – sola – la speranza che la prossima volta non tocchi proprio a noi la grandinata che tutto sfascia, le auto, i pannelli fotovoltaici appena montati, il nostro piccolo orto e, adesso, anche le ossa di taluni malcapitati. Quindi corriamo ad assicurare auto e case contro il “clima impazzito”, quando i pazzi siamo noi, col sospetto che al momento del bisogno emergerà un problema, un cavillo, il fatidico errore umano che permetterà all’assicurante di non risarcire l’assicurato assicurandogli profitti e bonus, risorse per comprare, chissà, nuovi orologi da polso che fanno impallidire la saliera che Benvenuto Cellini cesellò per il Cardinale Ippolito d’Este e che questi non poté comprare perché troppo costosa.

48

I fiumi che si seccano quando dovrebbero essere colmi d’acqua ed esondano quando sarebbe periodo di magra. La terra che si spacca, come vedevamo accadere solo in Africa grazie ai telegiornali, compatendo quei poveri disgraziati. Non capiamo cosa stia accadendo perché fa comodo a tanti non capire e riprendere il cammino pur sapendo che la direzione è sbagliata.

I migranti che aumentano di mese in mese, di anno in anno, come un moto ondoso senza fine e sempre in crescita. Chi è sopraffatto dall’urgenza dell’aiuto e dell’accoglienza e chi, al contrario, dalla necessità di respingerli il più che si può finché si può, e tutti le con medesime ansie, opposte ma accomunate dalla consapevolezza che non si riuscirà né ad accogliere né a respingere tutti. Perché sono troppi.

I poveri che aumentano all’aumentare della ricchezza e del benessere, una contraddizione che ci lascia attoniti e, apparentemente, senza soluzioni. Taluni non vogliono guardare per non dover vedere perché sanno che i loro privilegi sono fondati su quelle povertà; altri sono mossi a compassione, elargiscono una moneta e al più sostengono entità intermedie perché si occupino dei disgraziati, augurandosi intimamente che non debba toccare a loro e ai loro familiari.

Gli anziani che sono sempre di più, con i loro bisogni, le loro lentezze incompatibili con i ritmi dei più giovani, la demenza o i tremori che arrivano a scombussolare la vita di chi dovrebbe occuparsene e non potendo affida i propri vecchi a donne venute da lontano, slave che diventano schiave nella speranza di dare un futuro ai propri figli nel frattempo affidati ad altre anziane. E tutti gli attori di questo dramma interpretano la propria parte con profondi sensi di colpa.

2 – Affondi dalla superficie 49

La guerra alle porte di casa che è arrivata all’improvviso sebbene sia stata coltivata per anni. Facciamo di tutto per non pensarci, come facciamo da decenni di fronte a tante altre guerre, piccole e grandi, lontane e vicine, con la differenza che sappiamo bene che quest’ultima porta con sé il pericolo dell’olocausto nucleare e ci costa una crescente massa di denaro che viene sottratta al nostro benessere. Che fare? Meglio non chiederselo e lenire le nostre angosce con le immagini dolorose, profuse a piene mani, dei disgraziati che sopravvivono o muoiono in condizioni subumane.

Le guerre alla fame, alla droga, alle mafie e al terrorismo sono tutte miseramente fallite dopo mezzo secolo di discorsi tanto più vuoti quanto più generosi e genuini. Di fame si continua a morire anche perché sempre più umani pesano su un pianeta sempre più esausto. Di cibo mal prodotto e ancor peggio processato si muore anche nei Paesi più ricchi, che continuano a sottrarre risorse alimentari ai più poveri come hanno sempre fatto da due secoli. Negli ultimi decenni una nuova forma di rapina viene perpetrata dal mondo ricco ai danni del mondo povero e che povero non sarebbe se fosse lasciato in pace: il cosiddetto land grabbing, l’acquisizione legale ma spesso forzata da violenza e corruzione, quindi l’agguantamento, di suoli agricoli ghermiti da società di capitali ai danni di Paesi in via di sottosviluppo e in perenne dipendenza.

Di droga si continua a morire, anzi, si muore di più perché il narcotraffico (paradossalmente insieme al turismo) è diventato la più florida industria globale, per numero di Paesi e di addetti coinvolti, per quantità di denaro movimentata e capacità di riciclaggio finanziario, in grado di produrre ulteriori profitti e ricchezze. Niente può fermare il crescente flusso

50

globale di sostanze stupefacenti anche perché un crescente numero di persone ne fa uso. Ci illudiamo che la morte di un Escobar, gli innumerevoli ergastoli comminati a El Chapo o gli arresti di interi clan calabresi siano colpi mortali assestati a questa industria perché rifiutiamo di accettare la realtà: a essere drogato è il sistema sociale, culturale e produttivo dominante.

Come se tutte queste angosce non fossero sufficientemente pesanti da affrontare, la cronaca quotidiana ci affligge di omicidi insensati e repentini, di stupri e violenze che, con crescente stupore, accadono due case più in là, nel condominio di fronte, due strade più avanti. Donne, anziani, bambini, madri e padri, amanti, accattoni, omosessuali, adolescenti, medici si uccidono, sono uccisi o sono abusati in un’infinita sciarada di solitudini piene di folla, per l’esclusiva gioia dell’unico incontrastato potere dell’epoca attuale, i media televisivi. Vicende di follia, lucida e ottusa al tempo stesso, che non meriterebbero altro che una lettura disattenta se non fosse che il loro ripetersi e il loro diffondersi richiederebbe l’accensione di un faro che ciascuno di noi preferisce non venga mai acceso perché dovremmo ripensare i modi di vita.

Se tutto è urgenza ed emergenza niente lo è più veramente e tutto s’intreccia, si fonde e si confonde in un caleidoscopio che non suscita meraviglia ma angoscia. I più si ritirano nelle solitudini domestiche e familiari, i meno si raccolgono entro cerchie sempre più ristrette in cui i timori, le critiche, le proposte sono da tutti condivise. Parrebbe che l’unica scelta sensata sia evadere, non preoccuparsi, lasciare che la corrente ci porti e ci trasporti facendo il più possibile attenzione agli inevitabili rischi e rovesci della vita, pregando

2 – Affondi dalla superficie 51

che non colpiscano proprio noi, qui e ora, perché, in fondo, domani è un altro giorno e ci fa bene pensarlo, ci rassicura vedere in dissolvenza il volto di Rossella e ci consola udire in sottofondo la voce di Ornella. È lecito farlo. È umano. Ma non ci permetterà di vivere meglio.

Non ci sono urgenze di frontiera. Ciascuna urgenza, ciascuna emergenza è una frontiera per ciascuno di noi. Solo un Ercole, un Sansone o una novella Maria potrebbero avere la forza, la saggezza e la grazia per sopportare e affrontare tutte le emergenze che ci fanno urgenza. Friedrich Nietzsche finì pazzo e Woody Allen, pur protetto dalla sua corazza d’ironia e sarcasmo, è finito a far filmetti patinati farciti di luoghi comuni e di stracche nostalgie.

Se l’evasione non ci piace e se comprendiamo il rischio insito nella clausura rassicurante di circoli ristretti e consenzienti, non resta altro da fare che continuare a parlare dopo aver tanto ascoltato, a dialogare, assumendoci tutte le nostre contraddizioni, correggendo senza ansie tutti gli errori quotidiani, evitando che i necessari compromessi di vita compromettano ogni giorno di più un’esistenza che vale la pena di essere pienamente vissuta in compagnia di altri. La comunità non è una soluzione ma è pur sempre la dimensione che – facendo attenzione che non diventi essa stessa un problema – è più prossima a noi, propria e appropriata al nostro io, alla famiglia, stretta o allargata che sia, alla cerchia degli amici. In definitiva, ancora oggi viene buono l’insegnamento – la cui origine non è certa, ma certamente appropriato a quel che penso dovrebbe essere la nostra attitudine oggi come domani – think globally, act locally. Come ancora più valida si conferma la dottrina del piccolo è bello, il monito che ci lasciò il grande economista Ernst Friedrich

52

Schumacher nel 19731. In un’epoca di gigantismo esagerato, di velocità forsennate, di perdita diffusa del senso del limite e di globalismo insensato, pensare il piccolo, agire il locale pensando sistemicamente al tutto è l’unica possibilità di resistenza e di sopravvivenza.

2 – Affondi dalla superficie 53

1. Friedrich Schumacher, Small is Beautiful. Oxford: Blond & Briggs, 1973.

Sulle collaborazioni artistiche

Sara Lando

Aver deciso di usare noi stessi come metro di paragone dell’intelligenza, della creatività, della capacità di creare legami significativi (in contrapposizione al resto degli esseri viventi che sono “meno di noi”) mi ha sempre fatto molta tenerezza, perché mi dà la stessa sensazione di quando ogni anno una persona terrestre vince miss Universo. Abbiamo creato definizioni che ci mettono in cima a tutto il resto, e a mano a mano che scopriamo (lentamente, perché non siamo brillantissimi) che il mondo è più complesso di come lo capiamo, cerchiamo di stringere la definizione in modo da mantenere

54

il vantaggio. Chissà cosa si prova a essere un uccello giardiniere, un ontano o una slime mold e a guardare gli esseri umani.

L’arte come viene percepita dalla maggioranza delle persone e delle istituzioni presuppone spesso una visione dell’artista che plasma il mondo con la propria volontà, creando dove non esisteva nulla, elevandosi al di sopra della quotidianità e trascendendola. La storia dell’arte come la studiamo in Italia è simile alla storia naturale nel suo costante tentativo di costruire tassonomie, ma come spesso accade il problema con questo tipo di approccio è che tutto quello che non corrisponde perfettamente alle regole viene frainteso o estromesso. Osservata attraverso i filtri dell’antropocentrismo e del colonialismo, la produzione di arte si è inevitabilmente legata a forme di ingiustizia e violenza.

L’idea dell’artista-genio che esiste separato da tutto funziona solo nella catalogazione pulita e semplificata dei libri di scuola o delle didascalie dei musei, ma basta davvero poco a rendersi conto di quanto sia insensata: persino l’artista più solitario lavora in spazi che non ha costruito, con materiali prodotti da altri, mangiando cibo che è stato coltivato da braccia che non sono le sue. La scelta dei materiali che usa è limitata a quelli che sono disponibili, dai budget a sua disposizione, dalle sue capacità di usarli. Allargando lo sguardo oltre il piano meramente umano, non possiamo non guardare le opere d’arte includendo il lavoro di batteri, muffe, microrganismi, agenti ambientali che nel corso del tempo modificano l’opera in modo anche radicale, aggiungendo o sottraendo elementi, a volte confondendo le generazioni successive1. Come specie ci siamo coevoluti con i trilioni di microbi che abitano i no-

2 – Affondi dalla superficie 55

stri corpi creando ecosistemi complessi: circa la metà della nostra biomassa non condivide il nostro DNA2. Pensiamo a noi stessi come individui, ma dal punto di vista di un Anaerobutyricum hallii siamo territorio. Cosa diventiamo, guardati da un bosco? La complessità di queste intersezioni solleva domande necessarie sulla nostra comprensione di cosa significhi essere un individuo, su dove tracciare il confine tra ciò che possiamo etichettare con sicurezza come “me” e ciò che costituisce “altro”. L’arte può essere un potente strumento per colmare questa lacuna, ma creare arte che includa l’alterità può portare a una nuova serie di domande. Il processo di cocreazione tra esseri umani e sistemi non umani ci porta a chiederci se la cocreazione si basi su una agency paritaria e prima ancora se accettiamo l’idea che qualcosa di diverso dagli umani abbia agency.

Le collaborazioni artistiche con un sistema vivente richiedono prima di tutto la lotta per mantenere vivo il sistema, per mantenere la flessibilità, per imparare l’umiltà e la pazienza necessarie per rispondere ai suoi bisogni e suggerimenti piuttosto che cercare semplicemente di forzare la nostra volontà sul processo, usando il sistema come mero strumento. I risultati sono spesso inaspettati.

L’arte pone domande su possibili modi di essere. La creazione artistica non è così diversa dal processo di inoculazione. Inoculare è introdurre qualcosa di nuovo, qualcosa di vitale, in un organismo o in un mezzo. Quando un’opera d’arte viene introdotta nel mondo, comincia ad assumere vita propria e dare inizio a una serie di reazioni a catena che non possiamo mai controllare o prevedere completamente. L’arte ha la capacità di iniziare una conversazione dove le parole non

56

arrivano, di espandere la conoscenza e spingere i limiti per aiutare a immaginare e costruire un futuro quando non solo non esiste ancora una mappa, ma nemmeno un territorio.

Cosa succede quando facciamo un passo indietro e mettiamo un attimo da parte il concetto di autore e cominciamo a vedere tutto come se fosse una collaborazione: con la comunità che ci sostiene, con i nostri riferimenti culturali, con l’ambiente, con lo spettatore, con il tempo? Come accompagniamo un’opera nel corso di tutta la sua vita, e come ci rendiamo responsabili di quello che le succede quando non sarà più viva? Come sleghiamo la produzione d’arte dalla produttività, includendo l’incomprensione, il fallimento, la distruzione come parte di un processo che non finisce nel momento in cui l’opera viene condivisa all’interno di strutture ufficiali?

E cosa possiamo fare per favorire una biodiversità artistica in grado di creare un ambiente fertile, vitale e in grado di autosostenersi?

1. Un esempio su tutti: le bianchissime statue greche che hanno ispirato il Neoclassicismo sono in realtà un’inesattezza, le statue originali erano dipinte con colori chiassosi. We know Greek statues weren’t white. Now you can see them in color, disponibile online su https:// www.npr.org/2022/07/12/1109995973/we-know-greek-statues-werent-white-now-you-cansee-them-in-color (consultato il 15 giugno 2023).

2. Sender, Ron, Shai Fuchs, e Ron Milo. Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. “PLoS Biology” 14, n. 8 (19 agosto 2016): e1002533, disponibile online su https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002533.

2 – Affondi dalla superficie 57

Non più minori

Franca Olivetti Manoukian

Nel GROUND Social Forum vorrei cercare di infiltrare qualche idea riguardante i rapporti che abbiamo con bambine e bambini, quelli che quando vengono presi in considerazione dalle istituzioni per comportamenti non conformi alle attese sociali diffuse, vengono chiamati minori.

Non solo minori di età ma minori comunque, collocati in posizioni di inferiorità, posti al centro, idealizzati e “mal trattati”. Nei confronti di questo gruppo sociale che è costituito dalle nuove generazioni che si affacciano a vivere in questo nostro mondo, mi sembra che siano sempre più evidenti e negate le disuguaglianze e le pesanti violazioni dei diritti inviolabili,

58

diritti umani fondamentali. Mi riferisco alle modalità con cui vengono – o piuttosto non vengono – allestiti contesti relazionali accoglienti e attenti, effettivamente impegnati a sostenere valorizzazioni di dotazioni diverse e diversi processi di crescita, attraverso esperienze in cui e con cui si apprende insieme a crescere e a convivere in una complessità sociale intrinsecamente disorientante e inquietante. Quando viene partorita una nuova creatura, è massima la mobilitazione di tutto ciò che può offrire e garantire l’assistenza sanitaria con le più recenti e aggiornate metodologie specialistiche, più tecnologicamente attrezzate. Le mamme – le donne – si ritrovano sole, con elevate attese che i neonati godano di tutto quello che è stato predisposto per loro e che diano ben meritate soddisfazioni, mangiando e dormendo, senza piangere quando è ora di riposare e stare tranquilli.

Il contesto familiare che nelle consuetudini vigenti (secondo le regioni) è tradizionalmente ben presente, accanto al nuovo nato e alla neomamma, è dislocato in abitazioni distanti, a volte sfaldato in articolazioni collegate per aspetti parziali. Da chi e come è costituito il “villaggio” che sostiene e tutela le condizioni che consentono a una bimba o a un bimbo di crescere (art. 31 della Costituzione)1? I servizi dedicati all’infanzia (nidi e materne) sono diventati un privilegio perché non esistono dappertutto e molti sono privati, fruibili solo con costi che solo alcuni sono in grado di sostenere. I consultori nel corso degli anni hanno subito una sorta di atrofizzazione delle loro funzioni, quasi ridotte a erogazioni di prestazioni ginecologiche ambulatoriali. Nel dettato normativo i nuovi nati sono considerati figli di una coppia – i genitori – a cui viene attribuito il dovere/diritto di «mantenere, istruire, educare i figli» (art. 30)2: è prevista anche la possibilità di

2 – Affondi dalla superficie 59

avvalersi di un congedo parentale (recentemente ridefinito) sia per il padre che per la madre e sono diffusi, nei territori, vari progetti rivolti a facilitare conciliazioni dei tempi famiglia-lavoro.

Tutto quello che è dichiarato, scritto in diversi provvedimenti legislativi, quanto e come trova traduzioni congruenti nella realtà? Non rischiano di moltiplicarsi disuguaglianze tra chi nasce in contesti familiari dotati di risorse conoscitive, affettive, economiche, che permettono di intraprendere e inventare opportunità e chi viene al mondo in ambienti relativamente isolati, ritirati entro modelli culturali autoreferenziali e dotazioni limitate, esposti a manipolazioni di ogni genere?

È comprensibile che mamme e papà vivano smarrimenti e ansie, pressati da un lato da motivazioni e spinte interiori a essere riconosciuti adeguati al ruolo e d’altro lato da pesanti incertezze rispetto a sconquassi incombenti negli equilibri di vita. Non è forse ora di riaprire interazioni fiduciose tra istituzioni e cittadini per allestire contesti di crescita “sufficientemente buoni”, in grado di ascoltare quello che bambine e bambini stanno vivendo e comunicando?

E qui è inevitabile chiamare in causa la scuola come istituzione, le scuole che in varie suddivisioni e in varie sedi costituiscono la quotidianità entro cui vivono gran parte del loro tempo le nuove generazioni. Da più parti vengono segnalati malesseri, difficoltà di frequenza, abbandoni e dati allarmanti sulla dispersione scolastica un po’ in tutti gli ordini di scolarità: parallelamente si moltiplicano giudizi purtroppo generici e sommari su allievi che non sono interessati a nessun argomento di studio, che sono monopolizzati dai social e dall’uso degli smartphone; in particolare in situazioni

60

singole vengono rimarcate incapacità e carenze dell’allievo, comportamenti impropri con valutazioni mal digerite dai genitori. Per tutelare i diritti di bambine e bambini, ragazze e ragazzi non andrebbero allestiti dei contesti che siano in grado di attivare e seguire dei processi di apprendimento che tutti possano sperimentare? Non andrebbero realizzati degli accompagnamenti a percorsi di socializzazione che permettano ai singoli di accostare accadimenti, incontrarsi e scontrarsi con persone e vicende, sperimentare paure e desideri, frustrazioni e soddisfazioni, collocarsi e ricollocarsi nelle relazioni con sé stessi e con gli altri? E in questa direzione non andrebbero forse interrogate delle scelte educative che si ricollegano a orientamenti di cui è assodata l’inconsistenza e che pur continuano a dominare decisioni decisive, comportamenti e atteggiamenti assunti come educativi?

Mi riferisco ad esempio a come vengono affrontati con bambini e ragazzi comportamenti violenti, aggressivi e distruttivi, a volte lesivi nei confronti di sé stessi e di altri: l’intervento a cui si ricorre, quello che più immediatamente viene pensato e agito è la punizione in cui è inscritta repressione, e repressione tanto più pesante quanto più pesante è il contenuto aggressivo del comportamento messo in atto.

Da quanto tempo abbiamo acquisito che la violenza se viene trattata con violenza scatena ulteriore violenza, instaurando aggressioni senza fine? Non riusciamo a contenere azioni e reazioni che nella loro distruttività comunicano stati d’animo ed emozioni importanti? Non è forse possibile fermarsi, riconoscere i nostri stessi sentimenti e cercare di mettersi in ascolto, cogliere qualche (minimo) segnale di discorso possibile? Per stabilire la pena va individuata la colpa: in

2 – Affondi dalla superficie 61

un gruppo che ha espresso comportamenti violenti o che è stato coinvolto in azioni violente che senso ha cercare a ogni costo di individuare un colpevole? Siamo sicuri che la pena, il castigo abbia effetti positivi per quella che chiamiamo educazione? Perché non riusciamo a rappresentarci che chi è piccolo, sotto tanti punti di vista, va rispettato comunque nelle sue inclinazioni e nelle sue scelte ed è in grado di pensare e sentire, capire e far capire, dialogare, costruire? E forse rispettarlo non corrisponde nel “micro” né a circondarlo di ogni possibile oggetto, di iscrizioni ad attività sportive, di frequentazioni parascolastiche e neppure – all’opposto –abbandonarlo a sé stesso, sostanzialmente disinteressandosi di cosa fa, che cosa sceglie, con chi passa il tempo. Non corrisponde neppure a livello più ampio a portarlo al centro dell’attenzione di qualche platea, facendolo diventare attore di sé stesso.

Si potrebbe cercare di istituire un incontro in cui alcune bambine e bambini parlano, si raccontano, raccontano direttamente o indirettamente attraverso un video, e genitori e insegnanti ascoltano, cercando di capire e di capirsi tra loro per provare a conoscere un po’ diversamente i piccoli che vedono tutti i giorni.

1. Costituzione Italiana (1947). Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

2. Costituzione Italiana (1947). Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

62

GROUND e la politica

Gabriele Pasqui

GROUND si propone di offrire una piattaforma radicata all’azione collettiva, costruendo un terreno comune per soggetti collettivi che operano per un cambiamento del proprio territorio.

Quali sono le condizioni di agibilità di un progetto di questa natura in tempi, per dirla con Colin Crouch, di postdemocrazia? Come evitare, per citare il manifesto di GROUND, che il percorso diventi un club, un luogo per chiacchiere tra pochi?

Abbiamo già avuto, in questi anni, innumerevoli tentativi di questo tipo, spesso abortiti perché troppo ideologici, troppo ambiziosi, troppo autoreferenziali. Onestamente, credo che gli ostacoli per un progetto come quello incarnato in GROUND siano moltissimi, anche a fronte della presenza di una pluralità di attori sociali fortemente ingaggiati sui temi, insieme globali e molto localizzati, che GROUND intende affrontare. Il primo

2 – Affondi dalla superficie 63

ostacolo da superare è quello della distanza dalla vita. Intendo dalla vita quotidiana delle donne e degli uomini che abitano, usano, molto spesso sfruttano e mercificano ambienti e territori. La prima necessità è assumere un atteggiamento, per usare la bellissima espressione di Albert Hirschman, di «reverence for life»: un atteggiamento che non presuppone di sapere come la vita accada, ma cerca di osservarla, anche nei suoi tratti e nelle sue dimensioni meno piacevoli. Reverence for life è l’esatto contrario dell’elitarismo delle minoranze colte e riflessive; è la necessità di misurarsi con la pluralità degli interessi e delle passioni per quello che sono e per come si manifestano. È il riconoscimento che chi soffre di più delle mostruose disuguaglianze sociali sembra poco propenso all’azione collettiva, quando non decisamente portatore di posizioni regressive. La «vendetta dei territori che non contano» in Europa e nel mondo, di cui ha parlato Andrés Rodríguez-Pose, dovrebbe averci insegnato qualcosa. Si tratta dunque di osservare e riconoscere processi, pratiche, culture e forme di vita dal proprio punto di vista, dalla propria prospettiva, affermando valori e generando, se necessario, conflitti culturali e politici. Tuttavia, bisogna farlo riconoscendo la varietà delle forme di vita, degli abiti e delle pratiche, la loro irriducibilità a nozioni predefinite di interesse comune.

La conseguenza di questo atteggiamento è una radicale politicizzazione delle questioni in gioco. In una fase nella quale i saperi esperti sono spinti verso una deriva neotecnocratica e cresce il conflitto tra una tecno-scienza sempre più autoreferenziale e insieme sempre più dipendente dalle traiettorie dell’economia globalizzata a trazione finanziaria e un sapere comune sempre più diffidente nei confronti delle

64

competenze, si tratta di comprendere la natura intrinsecamente politica dei saperi in gioco.

Per far questo, GROUND dovrebbe innanzitutto aver cura dei discorsi, dei propri e di quelli degli altri, esibendo la connessione tra produzione di conoscenza e intenzioni politiche e sospettando di qualunque neutralizzazione e naturalizzazione dei discorsi, compresi quelli ecologici. Ciò significa anche assumere la centralità del linguaggio comune, rispetto agli idiomi delle tecniche e alle verità presupposte delle scienze. Il terreno comune di GROUND non può essere che la conversazione sociale, inscritta radicalmente nel linguaggio ordinario.

Ripoliticizzare i saperi, prestare cura ai discorsi, praticare il linguaggio ordinario significa impegnarsi in un corpo a corpo con la questione democratica. Difficile dire quali siano oggi gli spazi di reinvenzione di pratiche di democrazia locali. Quel che è importante è che GROUND non pretenda di incarnare il punto di vista comune, quando esso non può che essere una parte, per quanto plurale. Questo è il senso più profondo di una democrazia pensata, per dirla con un liberale anomalo come Charles Lindblom, come un grande processo collettivo di messa alla prova, di probing, in cui i problemi pubblici vengono decostruiti e ricostruiti e la decisione pubblica assume la forma del mutuo aggiustamento partigiano.

Infine, proprio perché è un progetto di ricomposizione, GROUND deve accettare di abitare un campo strutturato. Il terreno non è solcato solo dalle linee dei poteri e dei saperi, ma anche dai pattern delle istituzioni, delle norme e delle pratiche di regolazione. Per agire nello spazio pubblico, come

2 – Affondi dalla superficie 65

intende fare GROUND, è indispensabile misurarsi con le istituzioni ma più ancora con i processi di istituzionalizzazione. L’incuria per le istituzioni, il discredito degli attori e il taglio delle risorse pubbliche, sono all’origine della drammatica povertà della sfera pubblica che abitiamo.

Non credo dunque che GROUND, come piattaforma fondativa di orientamento e di proiezione, possa evitare di misurarsi, nelle forme e nei modi più diversi, con la dimensione delle istituzioni. Non per aderirvi, ma per assumere la propria azione entro un campo strutturato, che definisce condizioni di possibilità e non solo limiti. Perché GROUND abbia un senso, devono dunque essere presenti condizioni di diversa natura; ma quand’anche esse fossero presenti, non c’è alcuna garanzia del successo di un’operazione così ambiziosa. D’altra parte, solo la messa alla prova sperimentale permette di esercitare effettivamente un’agency. Possibilmente senza velleitarismi, coscienti del limite e dei limiti, attenti a ripoliticizzare ma anche a deideologizzare i discorsi e le pratiche.

66

Abitare l’incertezza

Javier Ruiz Sánchez

A partire dalla fine del XX secolo breve, dall’apertura e dalla distruzione del muro di Berlino nel 1989, l’intero pianeta si è trovato di fronte alla domanda unanime: che ne sarà del domani?

In contrasto con il secolo passato, in cui l’idea di progresso generava un diffuso ottimismo e fiducia, gli ultimi tre decenni ci hanno messo di fronte a una serie di eventi più o meno inaspettati. Alcuni di questi – crisi, catastrofi, conflitti – comportano fluttuazioni e biforcazioni nella linea temporale prevista; altri, legati al cambiamento climatico, accelerano i processi derivanti da queste fluttuazioni. La combinazione è un’enorme gamma di futuri possibili, molto lontani dalla linea di equilibrio che ci permetterebbe di stabilire quadri di sicurezza.

Quasi tutti questi eventi hanno un’evidente implicazione spaziale, che riguarda le nostre città, i nostri territori e i nostri modi di vivere, siano essi catastrofi di qualsiasi tipo:

2 – Affondi dalla superficie 67

conflitti armati e attacchi terroristici, catastrofi naturali o causate da tecnologie fuori controllo, processi migratori incontrollati, pandemie; nella maggior parte dei casi si tratta di combinazioni spesso aggravate dagli effetti del cambiamento climatico. Possiamo quindi parlare di un’enorme gamma di futuri (urbani) possibili, che vanno dal riconoscibile (prevedibile) al mostruoso (estrema incertezza).

Non possiamo prevedere il futuro. In realtà, non siamo mai stati in grado di farlo, anche se in altri contesti l’umanità ha avuto un certo senso di equilibrio, che però è solo un’illusione. Tuttavia, oggi ci troviamo di fronte a un’incertezza a cui non siamo storicamente abituati. Abbiamo bisogno di un “cambio copernicano” del punto di vista, di accettare il nostro deficit di conoscenza, ma soprattutto di accettare che questo deficit di conoscenza è insito nella complessità stessa del sistema territoriale nel suo insieme: non è una questione di potenziamento delle tecnologie informatiche, non è una questione di dati ma della natura stessa della natura.

Non possiamo prevedere il futuro, ma possiamo pianificare e progettare (con dei limiti) le strutture con cui affrontare l’incertezza. E qui, di nuovo, si apre una gamma di possibilità. Avendo escluso l’utopia, la rifondazione, la tabula rasa del sistema (che, in ogni caso, non sarebbe auspicabile per la rigidità della risposta), le possibilità che si aprono vanno dal rafforzamento delle strutture, aumentando il livello di controllo sull’ambiente naturale incerto, alla complessità della struttura stessa, una struttura che consente risposte imperfette, ma comunque risposte all’incertezza. Si tratta di una scelta tra controllo e libertà. Il primo offrirebbe risposte precise a futuri che non possiamo formulare: possiamo davvero essere sicuri di ciò che accadrà e anticiparlo?

68

La seconda offrirebbe gradi di libertà per accedere a un numero indeterminato di risposte a problemi che non possiamo immaginare o prevedere. L’incertezza può indebolirci o renderci più forti, più resistenti. Ci indebolisce se abbracciamo la presunta angoscia dell’insicurezza e di conseguenza cerchiamo una falsa sicurezza in una moltiplicazione di restrizioni alla libertà di accedere a molteplici futuri possibili; restrizioni sotto forma di barriere e confini, regole, limitazioni alla mobilità e all’azione, e moltiplicazione di politiche e forze coercitive ereditate nelle loro idee e metodi dai sanguinari fascismi del secolo scorso. Oppure può renderci più forti se accettiamo l’inevitabilità dell’incertezza, del nostro ruolo su un pianeta che, per quanto modernizziamo le nostre tecnologie, è sempre più fuori dal nostro controllo. Ci dicono che viviamo nell’era dell’Antropocene, che l’umanità è la più grande forza trainante del cambiamento sul pianeta. Questo è vero, ma non implica che tale cambiamento possa essere controllato. La ricerca della sicurezza attraverso l’ipertrofia del controllo porta all’opposto, a una forte limitazione del controllo sul nostro futuro, a una ristrettezza mentale che, lungi dal rafforzarci, ci rende vulnerabili.

Pianificare e progettare con la natura, con la complessità della natura: abitare la complessità, la benedetta complessità del mondo inevitabilmente incerto in cui viviamo. E se l’incertezza fosse una benedizione? Certo, l’unica certezza che abbiamo è che il futuro è incerto.

Prima lo accettiamo, più abbiamo la possibilità di accedere a futuri più o meno desiderabili.

2 – Affondi dalla superficie 69

Cultural Heritage as a Common Ground: patrimonio culturale, sviluppo sostenibile e inclusione sociale

Elena Svalduz

In un momento storico di grandi cambiamenti e di nuove opportunità, come quello che stiamo vivendo, quale ruolo può assumere il patrimonio culturale?

Se è vero che i beni culturali possiedono un valore rigenerativo, è altrettanto vero che non è solo la rigenerazione a garantire e promuovere lo sviluppo inclusivo di comunità, ma che lo è soprattutto la conoscenza stessa del patrimonio con i suoi valori materiali e immateriali. Evocando le riflessioni di Stefano Rodotà in merito ai beni comuni e ai diritti umani1, possiamo forse affermare che la società della conoscenza, generata da un’enorme e veloce diffusione delle

70

informazioni, sia in grado di promuovere i diritti umani offrendo un accesso equo e inclusivo alla conoscenza stessa? Una maggiore inclusione può dar vita a contesti caratterizzati da una specifica attenzione per la sostenibilità sociale e ambientale?

In un suo contributo dedicato ai temi della cultura come componente vitale della creatività, della giustizia e dell’uguaglianza, ricordando come tra i compiti delle istituzioni vi sia quello di tramandare la memoria culturale esplorandone le potenzialità e tutelandone le funzioni presso le generazioni future, Salvatore Settis afferma che il patrimonio culturale rappresenta un punto d’osservazione privilegiato per comprendere «la sovrapposizione, la mescolanza, il contrasto nella convivenza», fino a diventare una «piattaforma» aperta al dialogo2

Queste riflessioni mi sembra possano riguardare una serie di esperienze e progetti di inclusione sociale relativi non solo a luoghi dell’alterità o del degrado (penso in particolare alle periferie), ma anche a manufatti storici recuperati e destinati ad accogliere persone con disabilità. All’interno di contesti che assicurano un forte legame tra obiettivi etici e culturali, è possibile collocare alcuni progetti virtuosi, perché legati alla storia dei luoghi e alla valorizzazione del patrimonio secondo la definizione data dall’articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio: «esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura». Esemplare sotto questo punto di

2 – Affondi dalla superficie 71

vista è il caso di Villa Angaran San Giuseppe dove, con il sostegno delle pubbliche istituzioni, una rete di persone nel corso degli ultimi anni ha realizzato, forse in maniera non del tutto consapevole, gli obiettivi del Manifesto della cultura accessibile a tutti3. In particolare quello di promuovere la ricerca «sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione ai luoghi e agli eventi culturali al fine di ridurre i fattori di esclusione, di rischio, di nocività e di malessere ambientale, di disuguaglianza, di marginalizzazione dei diversi pubblici nell’accesso e nella partecipazione alla cultura».

Non c’è dubbio che il cammino di studio e di ricerca avviato a Bassano abbia potuto valorizzare al meglio il valore identitario di un particolare bene culturale come la villa, in quanto contesto di vita di una comunità, raccontando non solo quello che è stato ma anche quello che potrà essere. Prima cioè di attuare strategie di restauro e di rigenerazione, ci si è impegnati a conoscere la storia di un complesso di villa così fortemente integrato con il paesaggio: non solo, quindi, come oggetto da esibire o esclusivamente con prospettive di fruizione turistica, ma con ricadute educative e di formazione di nuove sensibilità, rivolte alle future generazioni, capaci di comprendere il valore del patrimonio culturale. Un approccio virtuoso, che ha prodotto e continua a produrre crescita culturale, oltre che sociale ed economica, diventando occasione di sviluppo sostenibile per l’intera comunità.

In linea, dunque, con le questioni discusse durante il GROUND Social Forum, si tratta di mantenere nel tempo la possibilità di fruire di risorse culturali secondo un’accezione ampia di sostenibilità (e di sviluppo sostenibile)4. Come ci ricorda Francesco Erbani, sono molte le storie di «un’Italia

72

che non ci sta», che «si dà da fare» sperimentando nuove forme comunitarie, nuovi sistemi cooperativi, nuove relazioni con il territorio... storie che si annodano intorno a un bene culturale in condizioni precarie, individuato da un gruppo di persone che decide di custodirlo, rimetterlo in sesto e farne il perno di una serie di iniziative5, come nella villa di Bassano.

1. Stefano Rodotà, Vivere la democrazia. Roma-Bari: Laterza, 2018.

2. Salvatore Settis, Architettura e democrazia. Paesaggio, città, diritti civili. Torino: Einaudi, 2017, p.105.

3. Per un manifesto dell’accesso alla cultura per tutti (castellodirivoli.org). Vedi anche Diritti umani e inclusione, a cura di Lura Nota, Marco Mascia, Telmo Pievani. Bologna: Il Mulino, 2019, in particolare cap. XI.

4. Marino Gatto, “Sostenibilità: una parola, molti concetti diversi”, La polifora, n. 36, 2023.

5. Francesco Erbani, L’Italia che non ci sta. Viaggio in un paese diverso. Torino: Einaudi, 2019.

2 – Affondi dalla superficie 73

Quale GROUND ?

Maria Chiara Tosi

Quale collettività?

Oggi mi sembra urgente comprendere e rappresentare i modi diversi di abitare la città e il territorio da parte di una collettività composta da una pluralità di soggetti e cose.

Se da un lato ciò richiede di saper fare i conti con sfondi concettuali e linguaggi diversi, dall’altro sollecita a essere consapevoli che emancipare il modo in cui guardiamo al mondo è questione ancor più tormentata poiché l’aver selezionato l’uomo come misura di tutte le cose, ha progressivamente ridotto l’ambiente naturale a oggetto puramente residuale, opposizionale, talvolta incapace di occupare il posto di soggetto. Principale conseguenza di questa consapevolezza è che per conoscere il territorio intercettando i fenomeni e le pratiche espresse dalla pluralità di attori umani e non umani da cui è abitato, e in modo disciplinarmente trasversale, è necessario modificare il punto di vista: decidere cioè quale

74

sia la nuova altezza e a partire da quale prospettiva vogliamo osservare il mondo che ci circonda. L’efficacia di questo diverso modo di guardare al mondo, inoltre, è correlata alla capacità di superare la nostra presbiopia o quella dei mediatori che solitamente abbiamo utilizzato e che si sono rivelati in costante ritardo ed eccessivamente lontani rispetto ai fenomeni e alle pratiche di vita. Una presbiopia che ci ha portato sovente a occuparci quasi esclusivamente di quanto abbiamo più vicino, di ciò che ci è prossimo, rispetto al quale possediamo i codici per interpretarlo.

Quale rappresentanza? Va sollecitata una nuova visione del mondo attraverso cui dare a tutti gli attori umani e non umani una rappresentanza e un diritto di partecipazione al dibattito politico. Solo così il dibattito oggi può definirsi collettivo. Esistono alcune sperimentazioni socio-tecniche da cui apprendere. Il parlamento delle cose, l’esperimento di rappresentazione delle cose da parte di altri soggetti sviluppato da Bruno Latour, ha consentito di misurarsi con una nuova agency del mondo capace di andare oltre una rappresentazione delle cose della natura accurata, precisa e competente e una loro rappresentanza da parte degli uomini affidabile e basata sulla fiducia e l’obbedienza, provando invece a confrontarsi con le interconnessioni che coinvolgono persone e cose, mescolandole.

Quale partecipazione? Sempre più spesso si promuovono living lab e policy lab come dispositivi di costruzione di comunità orientate a trattare e produrre innovazione rispetto a specifiche questioni. GROUND potrebbe promuovere un site-specific living lab che funga da esempio per trattare anche in altri contesti questioni che attengono gli usi collettivi della città e del territorio.

2 – Affondi dalla superficie 75

Recuperare la città nel XXI secolo

Antoni Vives i Tomàs

Oh, basta, siamo stati ingannati abbastanza dal vuoto fascino degli slogan d’altri tempi.

Siamo stufi della commercializzazione del Sessantotto. Forse nessuno come il cantautore argentino Kevin Johansen l’ha espresso così bene come nella canzone Mc Guevara’s O Che Donald’s: «Tutti si fanno crescere la barba e i capelli come se fossero lui, ma non sono come lui. Tutti dichiarano e parlano in suo nome come se fossero lui, ma non sono lui [...]». Il discorso di ciò che è politicamente corretto sulla città in Europa ha troppi luoghi comuni, troppi tormentoni, troppo caffè demiurgo e troppo poca pratica reale, troppo poca interazione con la realtà. E mentre parliamo e parliamo, le nostre città storiche si svuotano di gente e si riempiono di turisti, le nostre piazze e i nostri mercati si svuotano di attività e si riempiono di banalità terziarie.

Ciò che di veramente vivo e vario e denso e interessante nelle nostre città avviene, accade in realtà urbane di qualità apparentemente insignificanti, periferie squallide, pensate

76

come serbatoi di massa lavorativa o come serbatoi di ozi vuoti e sconsolati. Perché l’impronta della nostra società, quella che lasceranno come impronta le persone che hanno vissuto tra il XX e il XXI secolo, se non lo risolviamo presto, sarà un immenso campo di profughi urbani chiamato suburbia: case a schiera, isolati e blocchi di urbanites con un balcone e lo sguardo perso, strade espressamente svuotate di personalità a cui siamo sfuggiti, in fuga dall’apparente disastro dei nostri centri urbani. All’inizio non era così: la gente lasciava i quartieri medievali delle nostre città in cerca di aria e luce, in cerca di spazio. Poi è arrivata la necessità della casa e del giardino, il mito del piccolo proprietario che non ha bisogno di convivere, ma solo di vivere. I servizi?

Li porteranno a casa. Dopo l’automobile, il mito tecnologico portato all’estremo (come “cattivo” quanto il mito antitecnologico portato all’estremo).

E mentre la città è lasciata nelle nostre mani, morta per mano dei grandi centri commerciali di periferia, morta per mano dei grandi developer, morta per mano di amministrazioni povere incapaci di mettere sul tavolo soluzioni alla gentrificazione, si afferma un gruppo di politici di terz’ordine, per la maggior parte usciti da aule universitarie o funzionari pubblici poco esposti, loro stessi, ai problemi, ma soprattutto poco disposti a generare immagini, visioni ambiziose per un cambiamento che provochi davvero una nuova scena urbana del mondo.

Il tasto da premere? Poniti le domande giuste: come trasformare la periferia in un nuovo insieme di città policentriche con personalità? Come restituire ai nostri centri storici l’attività economica varia e mista? Come liberarsi del turismo nella giusta misura, cioè come metterlo in atto e farne un

2 – Affondi dalla superficie 77

motore di cambiamento, piuttosto che una lastra dalla quale non ci riprenderemo mai? Come densificare ciò che abbiamo già urbanizzato? Come determinare la nuova ratio aulica dei nostri spazi urbani? Come garantire che i servizi pubblici siano disponibili per tutti? Come rendere la città una piattaforma di possibilità personali e collettive piuttosto che uno spazio fisso e immobile? Come distruggere la disconnessione sociale, l’iperdipendenza dalle grandi infrastrutture, l’impronta urbana?

Ci sono così tante domande a cui è necessario rispondere con un approccio nuovo e semplice, che solo le persone che decidono di lasciare i bagagli ideologici e osano guardare il problema della città dritto in faccia, senza pregiudizi, solo queste persone saranno annoverate tra quelle che forniranno soluzioni al problema umano più importante del XXI secolo: come possiamo fare in modo che l’ecosistema urbano, l’unico veramente creato dagli esseri umani per vivere e svilupparsi collettivamente, sia di nuovo utile e non finisca per distruggerci tutti.

78

La scienza tra terra e cielo

Cristina Sudiro

Conoscere il mondo per poterlo cambiare, in meglio, con l’aiuto di tutti, nessuno escluso. È questa la grande aspettativa che ho su GROUND Social Forum. GROUND potrà essere il primo passo per portare un cambiamento nella nostra società. Sarà un crogiolo di idee, esperienze, opinioni e vissuti, senza discriminazione, con l’obiettivo di migliorare il mondo, sia il nostro personale che quello che ci circonda.

Come scienziata e ricercatrice penso che conoscere sia fondamentale. La mia esperienza, e la conoscenza a cui mi riferisco in particolare, si basa sulla scienza. O meglio, spero, sulla Scienza con la S maiuscola, quella basata sulla ricerca. La ricerca scientifica è necessaria per consentirci di conoscere e cercare di interpretare il mondo in cui viviamo. Un mondo in continuo movimento, in cui è facile confondere opinioni, pensieri soggettivi fondati su passati individuali e ambienti in cui si è cresciuti, ma che non necessariamente descrivono al meglio la realtà. La Scienza è basata su dati oggettivi ed evidenze. Il metodo scientifico si fonda infatti

2 – Affondi dalla superficie 79

su osservazioni e interpretazione di risultati, atti a provare o confutare un’ipotesi. Le ipotesi vanno testate, e scartate nel caso non siano corrette, e questo porta spesso ad altre ipotesi in un ciclo potenzialmente infinito. Un insieme di ipotesi/ postulati od osservazioni può formare una teoria che cerca di spiegare in maniera più dettagliata possibile un fenomeno. Questa spiegazione è la verità? La verità assoluta? Non esattamente. Le teorie sono sempre verità relative, e le ipotesi su cui si basano possono essere confutate in ogni momento dall’utilizzo di tecniche più avanzate, strumenti più accurati o nuove osservazioni. Ma ogni passo ci può avvicinare a una maggiore verità. Le teorie poi ci permettono non solo di vedere come sono le cose, sempre in un’ottica di verità relativa, ma anche di prevedere come saranno in futuro, e quindi provare, se possibile e auspicabile, a cambiarle. In meglio, ovviamente, per noi e per l’ambiente!