CONSIGLIO DELL’ORDINE

•

Presidente Matteo Faustini

•

VicePresidenti Paola Bonuzzi Cesare Benedetti

• Segretario Chiara Tenca

• Tesoriere Leonardo Modenese

• Consiglieri

Andrea Alban, Michele De Mori, Andrea Galliazzo, Roberta Organo, Fabio Pasqualini, Francesca Piantavigna, Leopoldo Tinazzi, Paola Tosi, Enrico Savoia, Alberto Vignolo

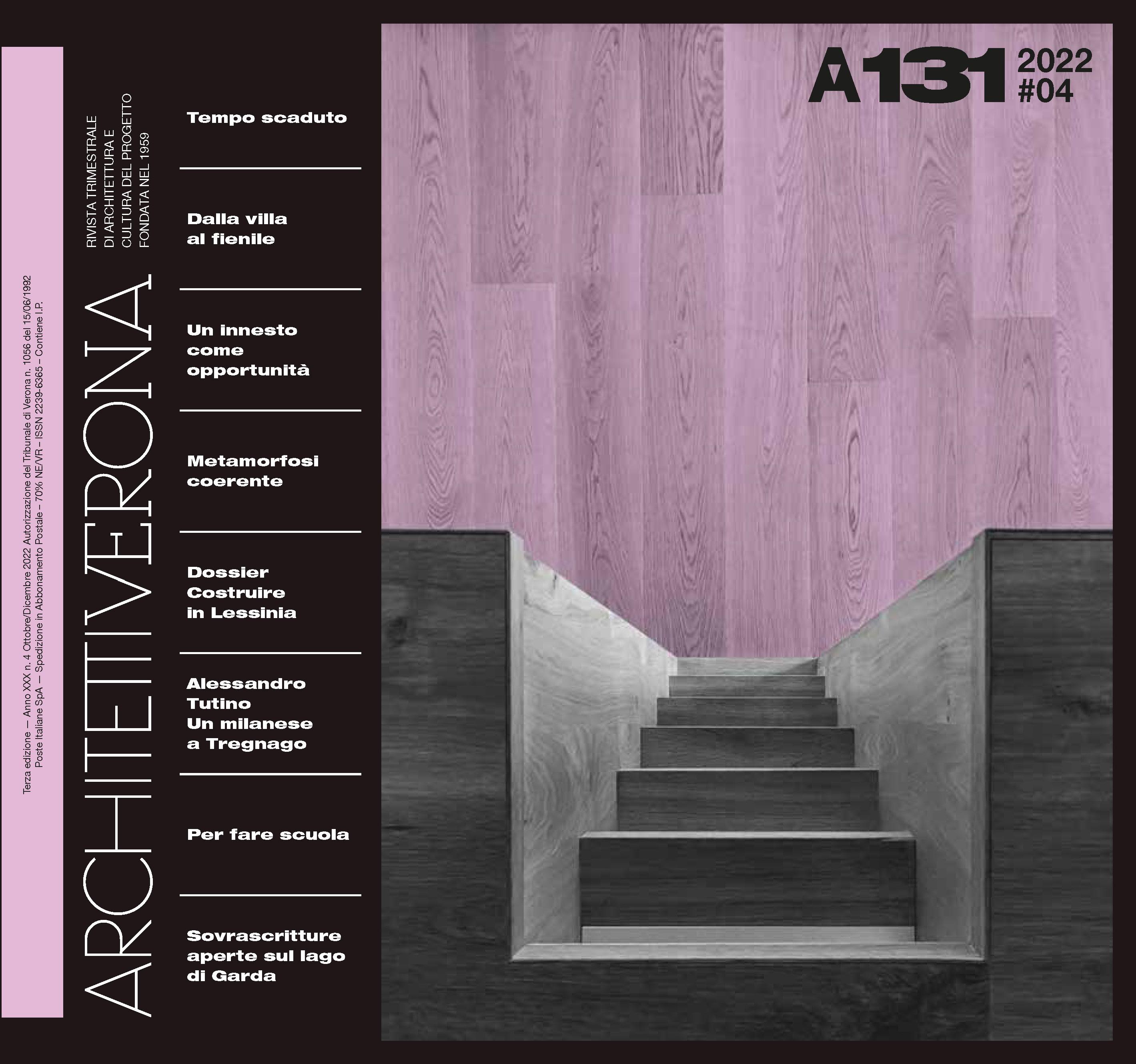

Rivista trimestrale di architettura e cultura del progetto fondata nel 1959 Terza edizione • anno XXX n. 4 • Ottobre/Dicembre 2022

rivista.architettiverona.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Matteo Faustini

EDITORE

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona Via Santa Teresa 2 — 37135 Verona T. 045 8034959 — F. 045 592319 architetti@verona.archiworld.it

https://architettiverona.it/rivista/

DIRETTORE Alberto Vignolo

REDAZIONE

Federica Guerra, Angela Lion, Luisella Zeri, Damiano Capuzzo, Filippo Romano, Leopoldo Tinazzi, Laura Bonadiman, Giorgia Negri, Marzia Guastella, Nicolò Olivieri, Giulia Biondani, Federico Morati, Ilaria Sartori rivista@architettiverona.it

DISTRIBUZIONE

La rivista è distribuita gratuitamente agli iscritti all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona e a quanti ne facciano richiesta all’indirizzo https://architettiverona.it/distribuzione/

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITÀ

Cierre Grafica Paolo Pavan: T. 348 530 2853 info@promoprintverona.it

STAMPA

Cierre Grafica www.cierrenet.it

L’etichetta FSC ® garantisce che il materiale utilizzato per questa pubblicazione proviene da fonti gestite in maniera responsabile e da altre fonti controllate.

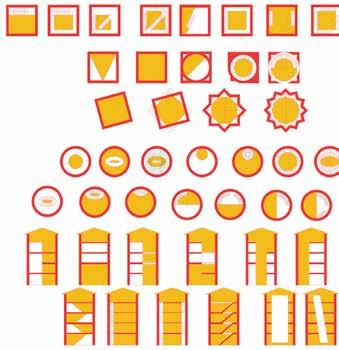

ART DIRECTION, DESIGN & ILLUSTRATION

Happycentro www.happycentro.it

CONTRIBUTI A QUESTO NUMERO

Anna Braioni, Claudia Cavallo, Luciano Cenna, Federico Maria Cetrangolo, Bertilla Ferro, Alberto Ghezzi y Alvarez, Beatrice Graziani, Vincenzo Latina, Michela Morgante, Vincenzo Pavan, Guido Pigozzi, Paolo Righetti

CONTRIBUTI FOTOGRAFICI

Lorenzo Linthout, Marco Toté

SI RINGRAZIANO

Federico Padovani, Federica Provoli, Davide Turrini

Gli articoli e le note firmate esprimono l’opinione degli autori, e non impegnano l’editore e la redazione del periodico. La rivista è aperta a quanti, architetti e non, intendano offrire la loro collaborazione. La riproduzione di testi e immagini è consentita citando la fonte.

19

131

022 EDITORIALE Tempo scaduto di Alberto Vignolo 026 PROGETTO Dalla villa al fienile di Giorgia Negri 036 PROGETTO Un innesto come opportunità di Filippo Romano 044 PROGETTO Metamorfosi coerente di Damiano Capuzzo 050 PROGETTO Materia ritrovata di Angela Lion 054 INTERIORS Riflessi litici di Beatrice Graziani 057 INTERIORS In the closet di Leopoldo Tinazzi 060 INTERIORS A bella posta di Federico Morati 2022 #04

DOSSIER Costruire in Lessinia 064

DOSSIER Conservare l’architettura rurale e il paesaggio di Vincenzo Pavan 066

DOSSIER

Una Lessinia contemporanea: proposte nel cassetto di Alberto Vignolo

071

DOSSIER

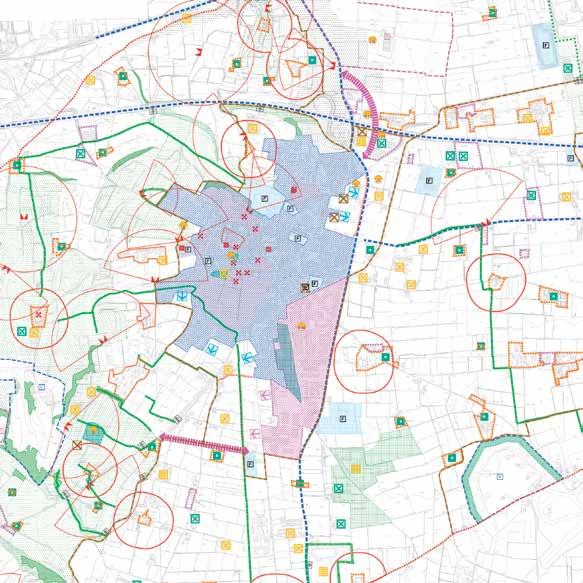

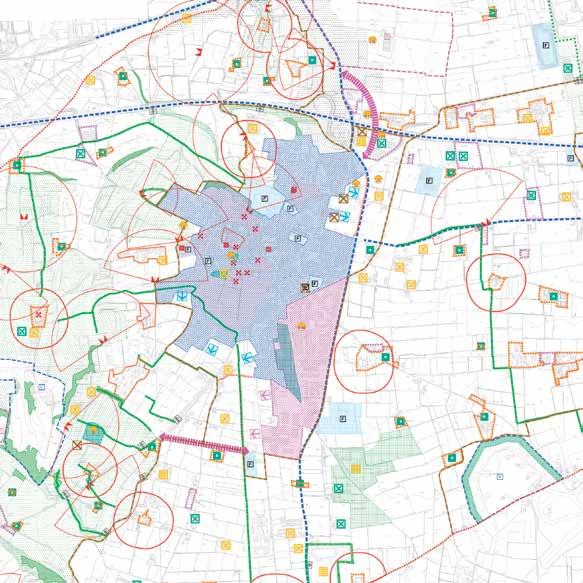

Il quadro delle tutele tra paesaggio e beni monumentali di Federico Maria Cetrangolo 072

DOSSIER Amministrare l’architettura rurale di Federica Guerra 075

DOSSIER

Fragilità e interventi progettuali in Lessinia di Guido Pigozzi

077

DOSSIER Architettura e memoria storica dei luoghi di Paolo Righetti 081

DOSSIER Ri-costruzione della Torre Colombara di Gorgusello di Vincenzo Latina 86

ODEON Un milanese a Tregnago di Michela Morgante

090

ODEON Per Alessandro di Anna Braioni 092

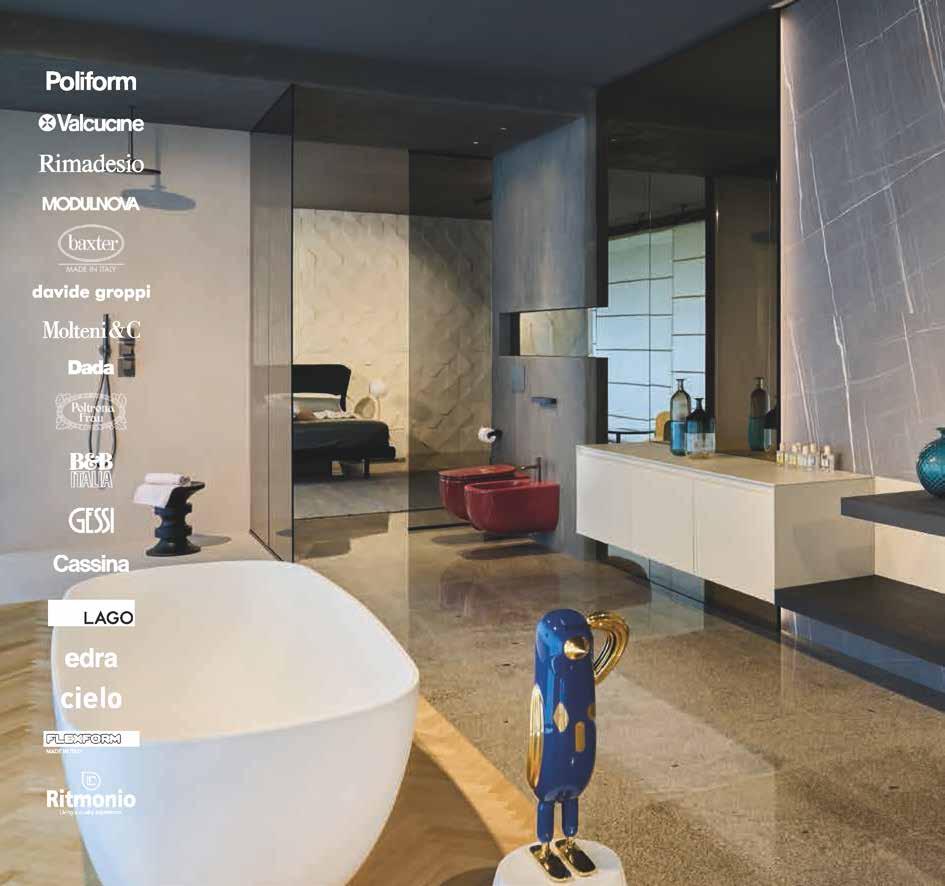

ODEON

Una architetto come Presidente di Bertilla Ferro 093

ODEON Polpette e altro alla Rotonda frigorifera di Luciano Cenna 094 ODEON Fabbricare urbanità di Giulia Biondani

096

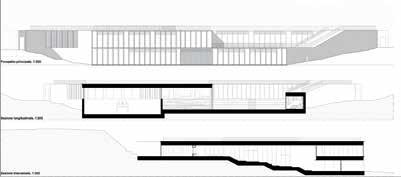

ODEON Per fare scuola di Alberto Vignolo 102

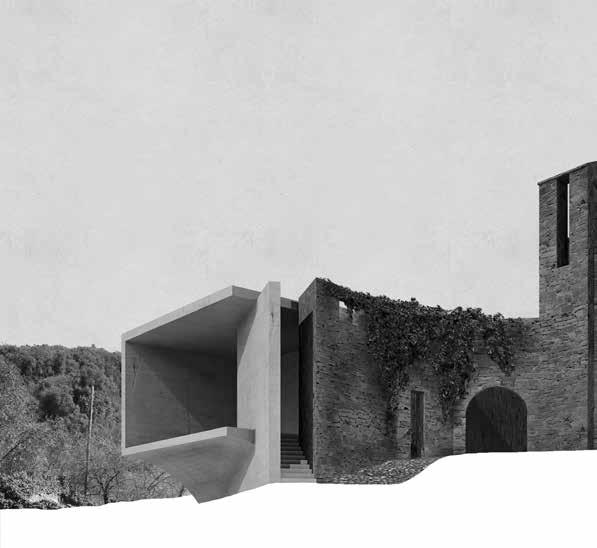

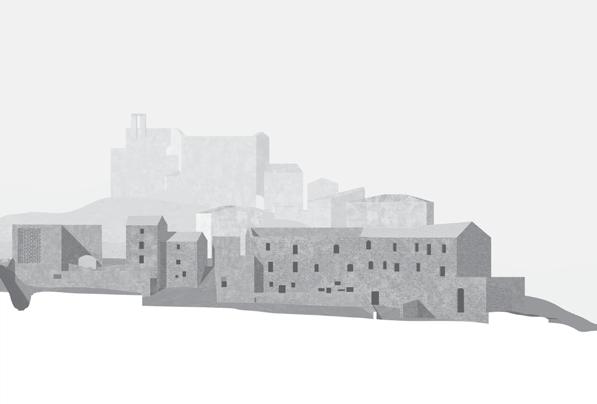

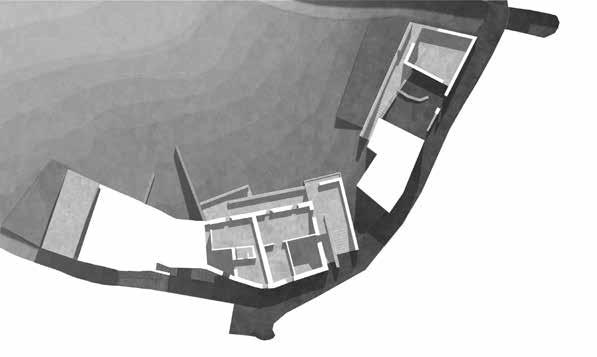

QUASI ARCHITETTI Sovrascritture aperte sul lago di Garda di Claudia Cavallo

106

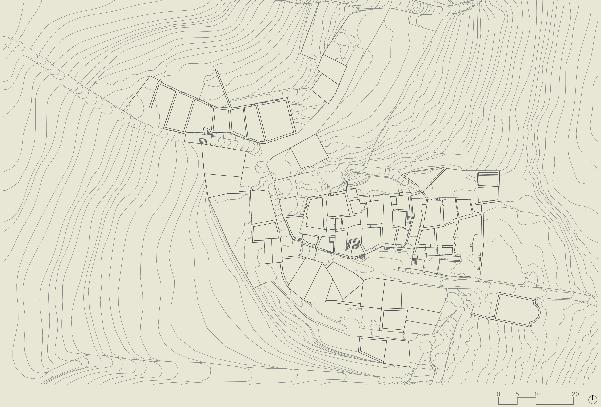

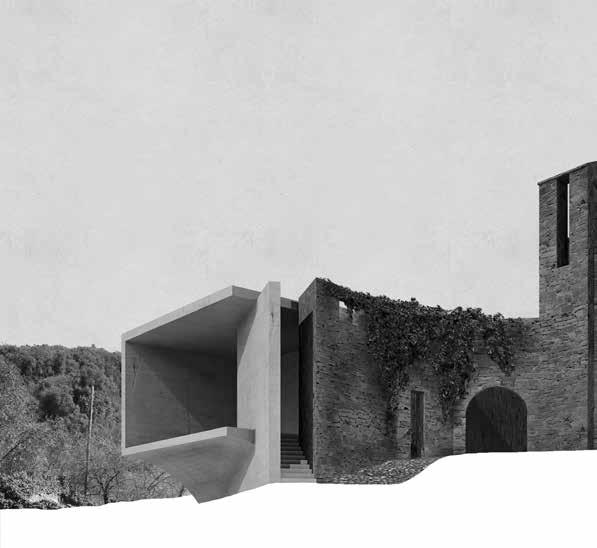

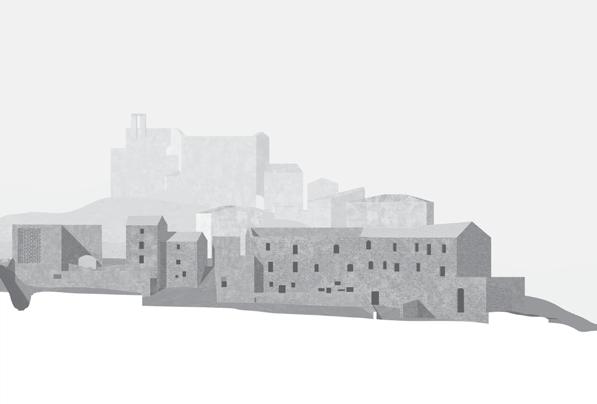

QUASI ARCHITETTI Il progetto nei borghi abbandonati di Alberto Ghezzi y Alvarez 108

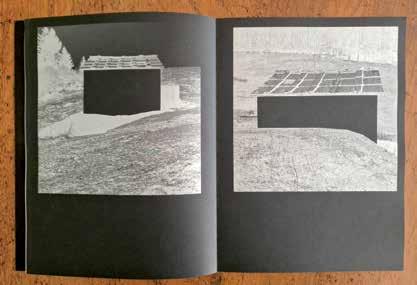

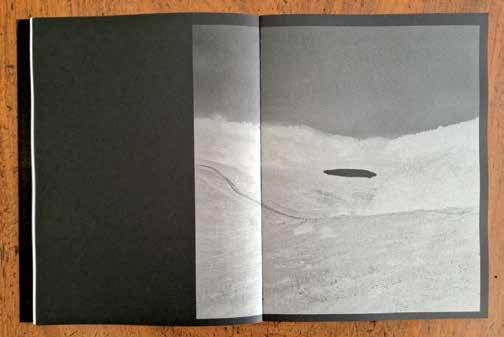

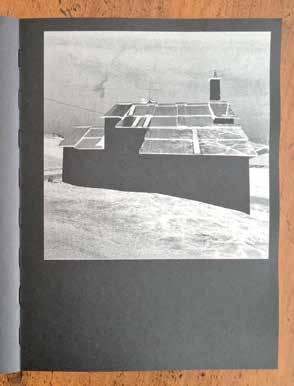

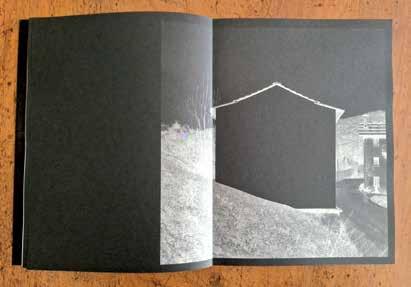

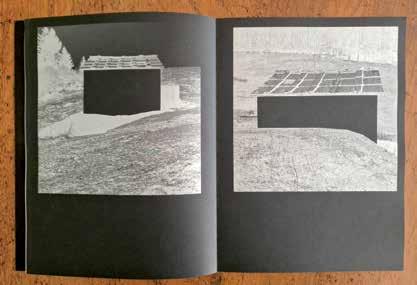

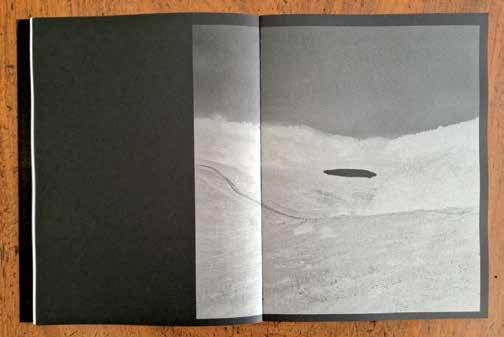

PORTFOLIO Claire Laude: un silenzio lessinico

21

062

131

Tempo scaduto

Potrebbe sembrare una fissazione, una mania o un cruccio, sì: da tempo questa rivista coltiva una sana curiosità intellettuale, e diremmo anche una passione, per Villa Girasole, la casa rotante di Marcellise. Non è cosa del resto che possa stupire: stiamo parlando di un unicum assoluto, un’architettura bizzarra e geniale, ieratica e dinamica al tempo stesso, misconosciuta e celeberrima, che arricchisce con la sua defilata eccentricità il novero delle meglio architetture del Novecento veronese.

Su queste basi, ci possiamo compiacere di essere riusciti a organizzare nell’ormai lontano 2008 una memorabile e affollata visita,

grazie alla cortesia del compianto Aurelio Galfetti (cfr. «AV» 82, pp. 100-105). La Villa appariva allora un tantino fanée ma sostanzialmente integra, completa di tutto punto dei suoi arredi fissi – si fa per dire – e mobili. E poi ancora, nel 2015 ci fu il nostro contributo all’esposizione sulla “poetica della macchina” di Villa Girasole, assieme agli amici ingegneri, con una approfondita campagna fotografica attraverso la quale, rivedendo oggi gli scatti, emergono già i segni di una accelerazione del degrado, tra le pareti degli spazi oramai svuotati (cfr. «AV» 101, pp. 66-69).

Nel tempo ci sono pervenute anche numerose richieste di informazioni circa l’eventualità di avere accesso alla Villa, come se gli architetti veronesi ne fossero i custodi putativi, grazie alla potenza della rete che ha fatto assommare i nostri articoli a quelli storici sul manufatto e alla bella pubblicazione del 2006 curata dallo storico statunitense dell’architettura Kenneth Frampton, allora docente presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio. Mentre infatti il mito di Villa Girasole continuava a circolare, l’opera in se, rimasta muta, silente e a questo punto statica nella bella valle di Marcellise punteggiata di ciliegi, era oggetto di un intricato destino.

La figlia del geniale creatore della villa, l’ingegner Angelo Invernizzi – nativo di Marcellise, che aveva fatto fortuna con la sua impresa di costruzioni attiva a Genova e che nel borgo natale volle realizzare il suo sogno di una casa rotante – per tramandare l’opera e garantirle un futuro aveva creato una Fondazione intitolata al padre e alla madre Lina, che era svizzera (ecco il motivo della fase elvetica della vicenda e del passaggio per Mendrisio). A un certo punto però, questa fondazione passa dall’Università svizzera alla Fondazione Cariverona: una sorta di ritorno a casa che doveva essere

foriero di azioni finalmente concrete verso un restauro della Villa e un ripensamento sul suo destino. In realtà, si apre in questo frangente una fase controversa, con l’alienazione dei terreni contermini alla villa e della corte quattrocentesca ricompresa nel perimetro del suo parco. Se ciò non bastasse, nei medesimi anni si inaspriscono i fenomeni di degrado anche strutturale, con un dissesto del terreno che ha portato alla formazione di numerose fessurazioni nella parte basamentale, quella su cui poggia la porzione rotante.

Di recente gli attuali vertici della Fondazione Il Girasole sono riusciti

22

Testo: Alberto Vignolo

01

Foto: Lorenzo Linthout

2022 #04

Su Villa Girasole, la più celebre architettura del Novecento veronese a livello internazionale, occorre uscire dal silenzio che la avvolge per “far girare” contributi e riflessioni sul suo destino

meritoriamente a ricomporre l’unità tra architettura e luogo, giungendo alla revoca della vendita della corte. Tutte queste vicende hanno di fatto rinviato ogni necessaria azione a favore del manufatto, investito tra l’altro dal fortunale dell’estate 2020 che ha causato non pochi danni. Saranno necessari analisi e studi approfonditi sullo stato attuale del bene prima di ogni ipotesi progettuale, questo è evidente: ma è altrettanto vero che il quasi assoluto silenzio attorno al futuro della Villa non giova. A romperlo ha provato l’amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo, entro il cui territorio siede Marcellise, ma una sorta di rivendicazione

« Stiamo parlando di un unicum assoluto, un’architettura bizzarra e geniale, ieratica e dinamica al tempo stesso, misconosciuta e celeberrima »

di appartenenza locale, quasi di quartiere, non sembra del tutto consona al suo valore universale. A lungo «AV» ha cercato di smuovere le acque, nel tentativo quanto meno di “far girare” idee e riflessioni sul Girasole e sul suo destino. Gli interrogativi infatti non mancano: che farne? E prima ancora, quale recupero per un’architettura così singolare? Una domanda su tutte: il movimento rotatorio oggi bloccato deve essere ripristinato, o va piuttosto considerato una “lacuna” all’interno di un processo di conservazione? Un ripristino “dove girava come girava” rischia di essere anacronistico: che

senso avrebbe infatti per i potenziali visitatori un andamento rotatorio lento e quasi impercettibile, di fronte all’ebbrezza di un qualsiasi ottovolante in un parco a tema? Senza mettere in campo opere di “restauro” devastanti e onerosissime – come quelle che hanno interessato la Stazione Frigorifera ai Magazzini Generali, per fare un esempio calzante – a raccontare la genialità della casa rotante si potranno utilizzare tutti i mezzi che la tecnologia mette a disposizione, dalle animazioni 3d alla realtà aumentata. E si potrà senz’altro fare un grande e accurato modello in scala adeguata, con il movimento rotatorio e i fondali con le simulazioni del giorno e della notte e dell’alternarsi delle stagioni, come fosse un orologio astrale. E a Natale ci si potranno pure mettere d’attorno le statuine del presepe coi pastorelli della Lessinia: aspettando che qualche Re Magio faccia sosta a onorare la gloriosa storia del Girasole. •

01-03. Alcuni frammenti visivi colti da Lorenzo Linthout nella campagna fotografica su Villa Girasole del 2015.

23

131

02 03

Malga Podestaria. Cfr. pp. 66-71 (foto di Federico Padovani).

Malga Podestaria. Cfr. pp. 66-71 (foto di Federico Padovani).

Dalla villa al fienile

Un progetto di recupero condotto nel corso degli anni ha interessato le varie parti di una villa di campagna e dei suoi annessi rustici recuperati a uso abitativo e ricettivo

2022 #04 PROGETTO

01

Progetto: Rubinelli Studio

Testo: Giorgia Negri

San Pietro di Lavagno

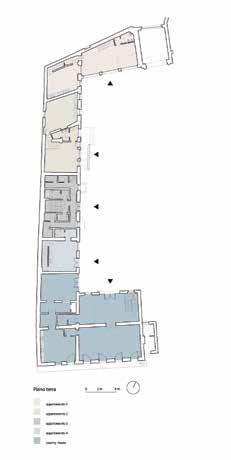

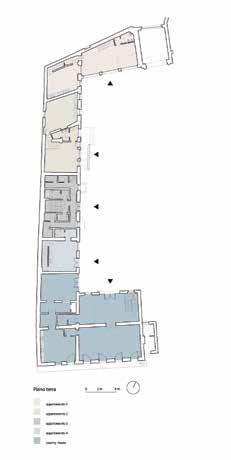

A pochi chilometri da Verona, lontano dal traffico e dalla vita frenetica cittadina, la Val di Mezzane offre soluzioni abitative e ricettive immerse nelle colline, vere e proprie oasi di pace circondate da distese di vigneti e vegetazione rigogliosa. In tale contesto paesaggistico, poco distante dal centro di San Pietro di Lavagno, si insediava a partire dal 1600 una prestigiosa villa di campagna con annessi alcuni fabbricati di servizio a scopo agricolo, disposti a formare un cortile rettangolare chiuso su tre lati. La villa fronteggia a nord la strada principale, mentre a sud affaccia sulla grande aia, i vigneti di proprietà e il paesaggio collinare. L’accesso alla proprietà è regolato da due ingressi: l’originario ingresso principale sul lato ovest della villa, enfatizzato da una costruzione a torre che costituisce una sorta di “vestibolo” voltato, con un grande portale ad arco a tutto sesto affacciato verso il cortile; l’ingresso principale odierno, a circa 100 metri più a est dalla villa, un tempo considerato l’accesso diretto ai terreni di proprietà. I fabbricati di servizio, in parte a destinazione agricola e in parte residenziale, furono costruiti progressivamente a partire dalla prima metà del XIX secolo; questi si sviluppano lungo il lato ovest del cortile a partire da un corpo porticato a nord collegato al vestibolo di ingresso, e terminano con un edificio adibito a stalla e fienile sul lato corto a sud. Negli ultimi anni il complesso ha perso la sua vocazione agricola a favore di una destinazione d’uso prevalentemente residenziale e una piccola parte ad uso ricettivo. La transizione si compie gradualmente, con una prima fase che vede lo Studio Rubinelli impegnato nella ristrutturazione e la ridistribuzione del layout della villa padronale, ricavandone sette appartamenti; a distanza di circa vent’anni anni, durante i quali cresce e si consolida la stima della committenza nei confronti dei progettisti, inizia il recupero e la conversione in spazi abitativi dei fabbricati a destinazione agricola e la trasformazione del fienile in una country house ad uso ricettivo. L’idea della committenza era di ricavare quattro grandi appartamenti dai fabbricati collocati a nord e ovest del cortile, da destinare a locazioni di media-lunga durata, e recuperare il fienile per insediarvi una piccola locazione turistica (4 camere) per brevi periodi.

01. Veduta aerea del complesso comprendente la villa e gli annessi rustici.

02. Planimetria d’insieme.

03. Veduta dal cortile interno verso la villa e il fabbricato nord.

04. Il fronte del fabbricato ovest sul cortile interno.

131 27

03

02 04

05. Le ceramiche decorative colorate e il distintivo lampadario a stella caratterizzano servizi igienici degli appartamenti.

06. I colori chiari scelti per le finiture interne enfatizzano gli elementi strutturali conservati.

07. Il ferro è utilizzato sia per gli elementi strutturali e architettonici (scala, travi e serramenti) sia per l’arredo.

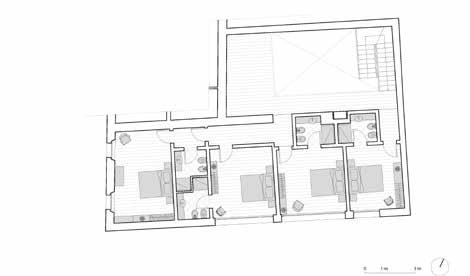

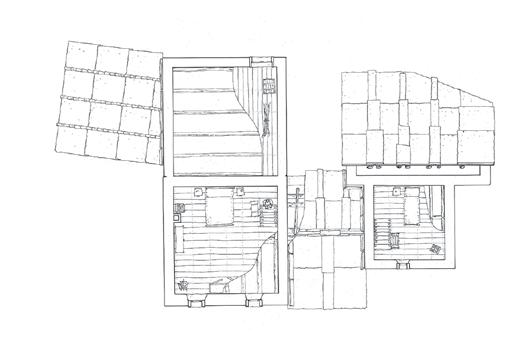

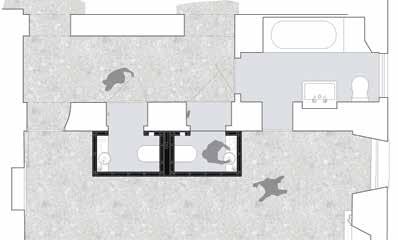

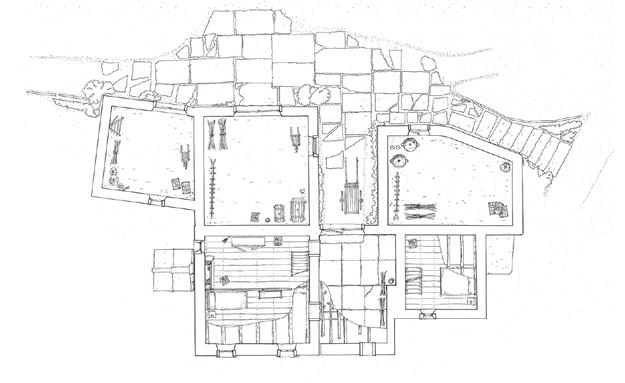

08. Layout distributivo degli appartamenti e della country house

L’approccio progettuale è prettamente conservativo e propedeutico a mantenere intatta la lettura tipologica dell’antico podere nella sua interezza. Le strutture verticali sono state interamente recuperate grazie a interventi di consolidamento puntuali, come l’inserimento di tiranti in acciaio nelle murature, così come la maggior parte delle coperture, costituite da grandi capriate in legno massiccio e manti in tavelle originali in cotto lasciate a vista; dove non c’erano le condizioni favorevoli al recupero degli elementi strutturali, come nel caso della maggior parte dei solai intermedi, le scelte progettuali sono rimaste coerenti alle tipologie costruttive e ai materiali originali. I nuovi solai e i soppalchi sono stati ricostruiti in travi di legno e assito mantenendoli a vista, mentre è stato possibile recuperare e consolidare un solo solaio nel fabbricato a nord,

2022 #04 PROGETTO 28

06 08 07 05

fienile

Dalla villa al

09

il quale rappresenta il soppalco della zona giorno di un alloggio.

Le forometrie esistenti dei prospetti e le relative cornici in pietra e mattoni non sono state modificate, fatta eccezione per il fienile, dove le finestre del prospetto sud sono state convertite in porte vetrate per favorire la vista sul paesaggio esterno e l’accesso al giardino con piscina. Tutte le aperture, esistenti e di progetto, sono classificate secondo una gerarchia dettata dai materiali utilizzati: il legno per le finestre con una funzione principalmente di servizio, il ferro per la realizzazione dei grandi serramenti ad arco al piano terra a chiusura dei portici e per i serramenti esposti a sud della country house che incorniciano il paesaggio.

Il ferro rappresenta un materiale chiave del progetto, utilizzato non solo per i serramenti considerati

09. La scala come elemento funzionale e di arredo, disegnata e realizzata artigianalmente.

10. Intervento di consolidamento strutturale della copertura realizzato mediante nuove capriate in ferro, tamponate con vetri per contribuire all’isolamento di vani differenti.

11. Uno dei bagni caratterizzato dalle ceramiche decorative colorate.

131 29

10 11

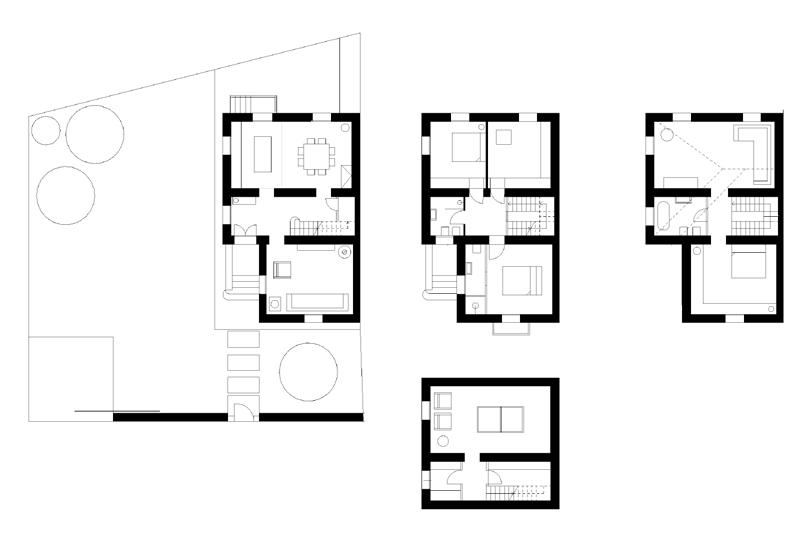

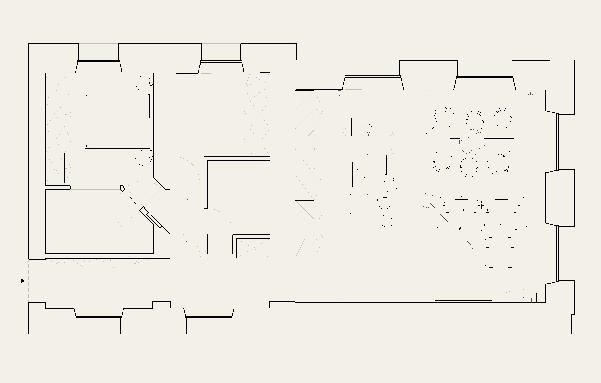

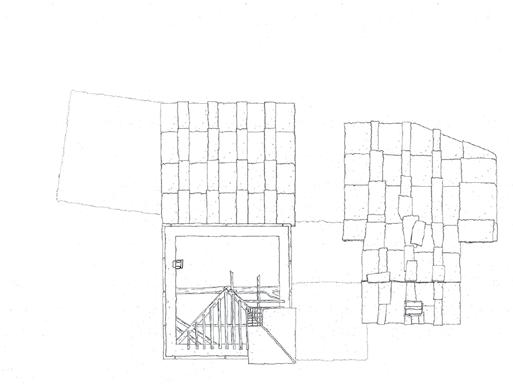

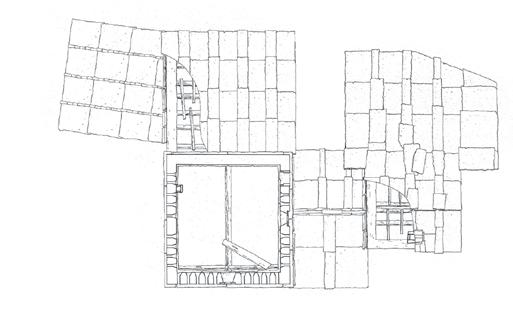

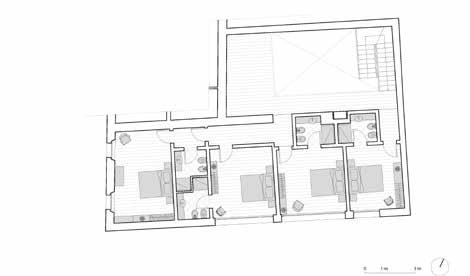

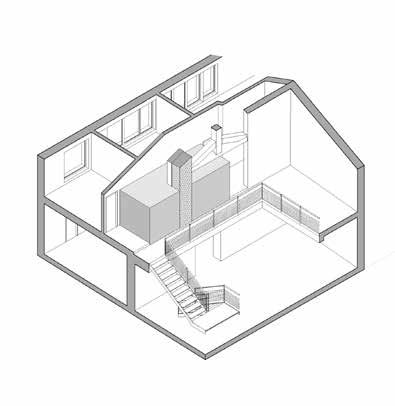

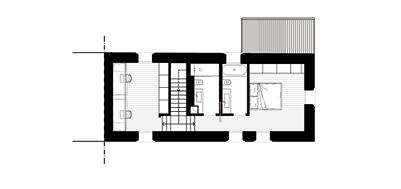

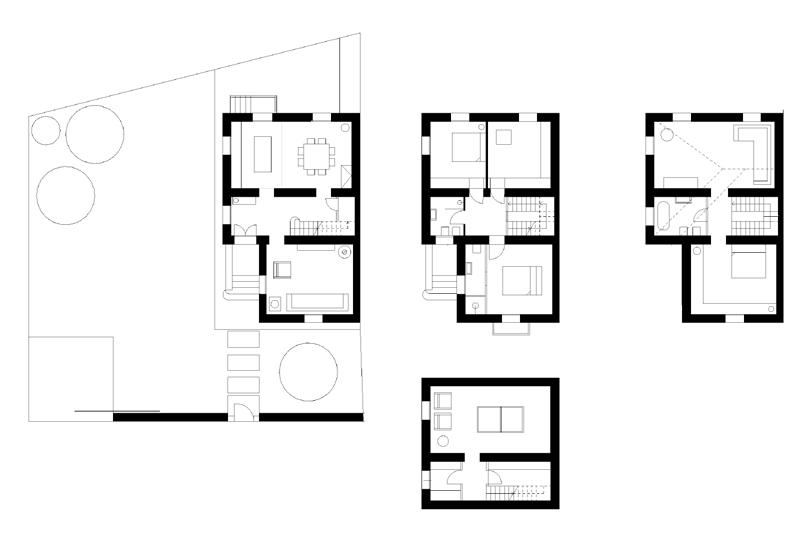

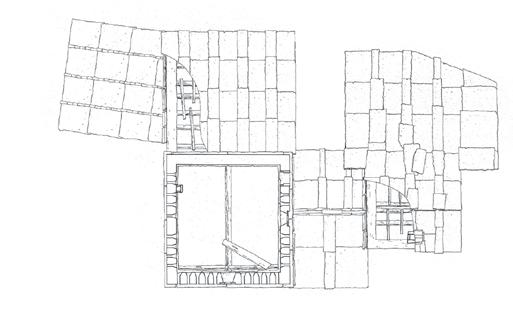

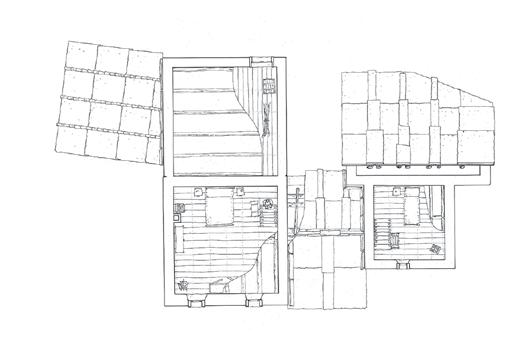

12. Piante piani terra e primo della country house

13. La struttura lignea originale della copertura del fienile è mantenuta a vista, così come i mattoni del pilastro centrale. 14. L’ingresso a doppia altezza

della country house con la pavimentazione in cotto e il grande lampadario a stella.

15. La scala in ferro su disegno.

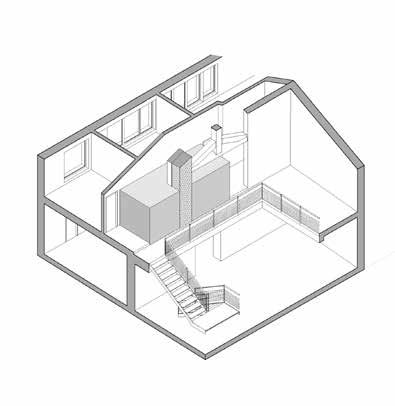

16. Spaccato assonometrico della country house

2022 #04 PROGETTO 30

13

14

12

Dalla villa al fienile

più “nobili”, ma anche plasmato in elementi strutturali, architettonici e di arredo che diventano protagonisti del recupero. Il ferro utilizzato per la scala e il parapetto del ballatoio affacciato sull’ingresso della country house rende immediatamente riconoscibile il nuovo da ciò che è esistente; lo stesso materiale e approccio viene adottato per gli alloggi, nei quali è possibile trovare scale con costruzione analoga alla precedente, ma anche elementi strutturali di consolidamento come capriate e travi in acciaio o, ancora, elementi funzionali e di arredo fissi come una libreria che, allo stesso tempo, assolve anche la funzione di parapetto. Nonostante la country house e gli appartamenti siano destinati alla locazione a terzi, la proprietà non ha rinunciato a soluzioni tecniche e impiantistiche all’avanguardia, finiture di qualità ed elementi d’ar-

redo pregiati. Gli interni, in particolare, sono frutto di una sinergia nata tra i progettisti e la committenza, la quale tiene in modo particolare a curare personalmente l’arredo e la scelta di oggetti e tessuti decorativi.

Le scelte dei colori delle finiture interne sono dunque chiari, con il fine di creare degli spazi dallo sfondo “neutro” atti a ricevere qualsiasi tipologia di arredo e, allo stesso tempo, creano contrasto con gli elementi strutturali conservati e mantenuti a vista come i solai in cotto delle coperture e le capriate in legno. Tuttavia, vi sono alcune differenze nella scelta dei materiali utilizzati per la country house e agli appartamenti, nel primo caso più mirati a enfatizzare l’aspetto rustico del fabbricato. Per gli ambienti delle zone giorno ai piani terra degli appartamenti si è optato per una pavimentazione in pietra bianca

COMMITTENTE

Privato

PROGETTO ARCHITETTONICO Rubinelli studio ing. Gaetano Rubinelli arch. Leonardo Cabianca arch. Mattia De Marchi arch. Olimpia Rubinelli

COLLABORATORI arch. Maria Giulia da Sacco (paesaggista) dott. Nicola Padovani Asrar Nassar

IMPRESE E FORNITORI

Impresa Edile Zantedeschi Davide (opere edili), Secco sistemi (infissi metallici), Carpeneterie metalliche Tommasini (opere in ferro), Falegnameria Zanetti (cucine e arredi), Pauletti (rivestimenti e pavimento in legno), Fornace Polirone (pavimenti in cotto)

CRONOLOGIA

Progetto e realizzazione: settembre 2016-febbraio 2022

131 31

16 15

17.

18. Nelle camere gli arredi su disegno sono arricchiti da ulteriori mobili, oggetti

19.

e

17

con venature grigie, dall’aspetto elegante e delicato; il piano terra della country house viene invece trattato diversamente, utilizzando una pavimentazione più rustica in cotto che richiama quella esistente dell’aia.

Le zone notte delle residenze, collocate al piano superiore, sono finite con un caldo parquet in rovere, mentre le ceramiche dei servizi igienici, scelte personalmente dalla committenza con colori e decori sempre differenti, conferiscono personalità agli appartamenti; anche per le camere della country house viene scelto un parquet, mentre i colori e i decori delle ceramiche per i bagni sono decisamente più neutri e i rivestimenti ridotti allo stretto necessario (doccia, retro lavabo).

A completamento degli spazi ricopre un ruolo importante l’illuminazione, anche in questo caso occasione di confronto tra progettisti e committenza.

L’illuminazione di base degli ambienti, data principalmente dall’installazione di applique murali, viene arricchita da numerosi lampadari sospesi dalla forma a stella, di fattura artigianale; realizzati in metallo e vetro e con dimensioni differenti a seconda degli ambienti, rappresentano indubbiamente un elemento emblematico e distintivo del progetto.

All’esterno, i tre fabbricati sono distinti dalla scelta di finiture differenti: per il corpo a nord, nobilitato dai tre grandi archi delportico originale in conci di tufo bugnato, viene scelto un marmorino bianco; il lungo edificio a ovest, più semplice e privo di elementi decorativi, viene finito con un intonachino grigio, mentre la country house presenta un intonaco più grezzo costituito da inerti più grossolani, arricchito di ossidi sulla facciata rivolta a sud per conferirgli una colorazione simile a quella originale del fienile.

2022 #04 PROGETTO 32

Ceramiche e decori più sobri per i bagni della country house

tessuti scelti dalla committenza.

Le aperture originali del fienile diventano dei grandi serramenti che incorniciano il paesaggio.

19

18

« L’approccio progettuale è prettamente conservativo e propedeutico a mantenere intatta la lettura tipologica dell’antico podere nella sua interezza »

Dalla villa al fienile

RUBINELLI STUDIO

Rubinelli Studio è guidato dall’ingegnere Gaetano Rubinelli e dall’architetto Olimpia Rubinelli. Un sodalizio intergenerazionale, supportato e integrato dagli architetti Mattia de Marchi e Leonardo Cabianca, orientato principalmente al restauro e al recupero architettonico, sia in contesti storici di pregio che in ambito residenziale e rurale, con un’attenzione peculiare per il recupero di immobili dismessi e per la progettazione architettonica degli interni, capace di coniugare il ricorso a soluzioni innovative con l’utilizzo di materiali tradizionali e di recupero.

20

L’approccio conservativo si manifesta anche nel progetto degli spazi esterni, che comprende l’intervento di consolidamento statico dell’aia, l’ampliamento dell’aiuola centrale e la sistemazione delle pavimentazioni e dei cordoli del cortile, utilizzando materiali di recupero del sito. Lo spazio esterno pertinenziale alla country house è stato invece completamente riprogettato con la collaborazione dell’architetto paesaggista Maria Giulia Da Sacco, ed è costituito da un grande giardino terrazzato su due livelli, a distinguere due aree funzionali: una più ludica con la piscina, alla quota inferiore, e una più tranquilla e riservata a stretto contatto con la natura alla quota superiore. Particolare attenzione è stata riservata alla scelta delle essenze che arricchiscono il giardino e contribuiscono alla privacy degli ospiti. •

20. La sala per le colazioni degli ospiti al piano terra con vista sul giardino e sulla piscina.

21. Controcampo sulla vetrata di ingresso alla country house

131 33

21

2022 #04 PROGETTO 34 Dalla villa al fienile

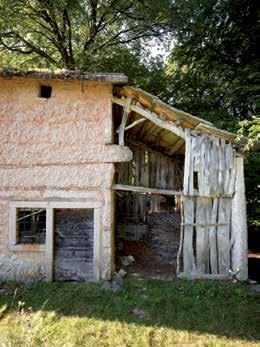

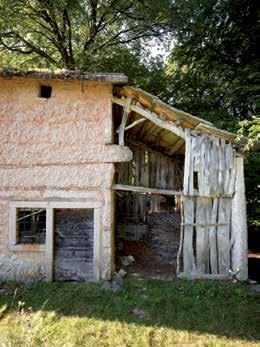

131 35 22. Il fronte dell’ex fienile affacciato sul giardino con la piscina. 23. Un accostamento materico nel giardino. 24. Il fienile nello stato antecedente al recupero. 22 24 23

Un innesto come opportunità

Il recupero di un fabbricato in pietra posto ai margini del borgo di Avesa rappresenta per il progettista l’occasione di una rilettura contemporanea dell’edificio per un abitare più vicino alle esigenze del nostro tempo

Progetto: arch. Marco Buonadonna Testo: Filippo Romano Foto: Lorenzo Linthout

2022 #04 PROGETTO

01

Verona

Avesa è un piccolo borgo del comune di Verona, situata in linea d’aria a soli tre chilometri dal centro cittadino. Il suo nome deriva probabilmente da aves, o meglio falda acquifera, a testimonianza del legame che questo territorio ha instaurato con la sorgente carsica che alimenta il Lorí, un piccolo fiumicello di pochi chilometri che sfocia nel bacino dell’Adige: “Rì di Avesa”, talvolta accompagnato dall’articolo, “il Rì”, o nella forma più antica “lo Rì” (cfr. Corrà G., 2002).

La presenza dell’acqua nella vallata ha rappresentato una valenza fondamentale per l’antropizzazione e il successivo sviluppo socio-economico dell’area, diventando un’importante risorsa di approvvigionamento di acque potabili già nei primi insediamenti della città di Verona. Anche la tradizionale attività delle lavandare è strettamente legata all’ac-

getto dello studio OAMB di Marco

Buonadonna merita, per intelligenza e carattere, una considerazione nel panorama degli interventi finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio. Il lotto si trova fra il tessuto urbano veronese e il centro storico di Avesa, in prossimità del cimitero, in un’area dove gli edifici si diradano e lasciano spazio al paesaggio coltivato. Realizzato a completamento di un contesto edilizio più antico, l’edificio venne costruito in aderenza all’attiguo fabbricato sul lato nord: un corpo di fabbrica regolare sviluppato su due livelli, caratterizzato da paramenti murari in pietra tufacea provenienti dalle cave di Avesa e da strutture lignee che costituivano gli impalcati dei solai e la copertura. L’intervento ha preservato sia la sagoma sia le strutture dell’edificio, liberando completamente gli spazi

01. Veduta ravvicinata del nuovo volume annesso all’edificio storico: l’ombra degli alberi proiettata sul rivestimento in acciaio brunito.

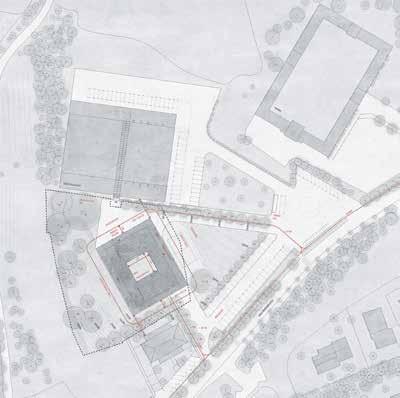

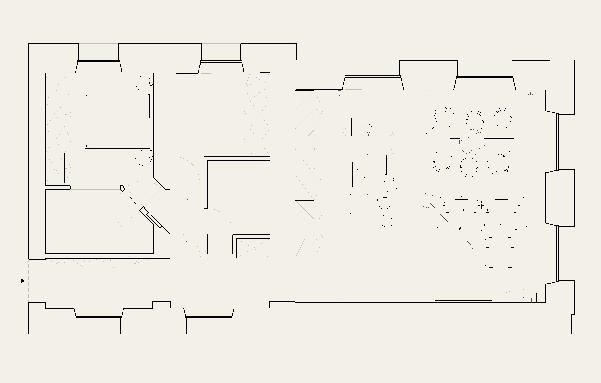

02. Planimetria generale con evidenziato in grigio l’intervento.

03. Veduta del prospetto est: l’edificato originale in pietra e l’innesto.

«

Il piccolo volume annesso alla facciata sud ha offerto lo spunto per una nuova riflessione tipologica sul tema dell’addizione »

qua del Lorì: proprio sulle sue sponde, all’inizio dell’Ottocento, si recavano a lavare i panni per conto della borghesia cittadina, diventando nel tempo il primo servizio moderno nel territorio che, attraverso un’organizzazione per lo più familiare, si occupava di raccolta, pulizia e consegna della biancheria. All’interno di una corte rurale dove un tempo scorreva il Lorì, il recente recupero di una residenza privata porta alla luce la memoria storica di un manufatto edilizio dei primi del Novecento. Questo piccolo pro-

131 37

03

02

04. Disegni del prospetto est e della sezione trasversale.

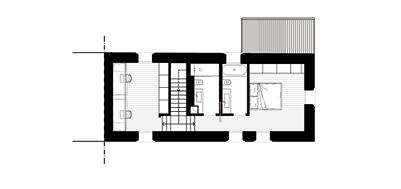

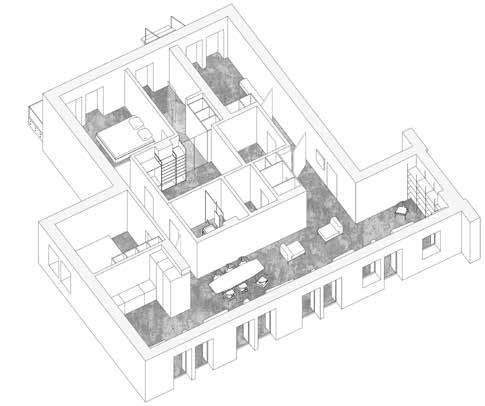

05. Piante dei piani primo e terreno.

06. Il volume e le aperture verso lo spazio verde esterno.

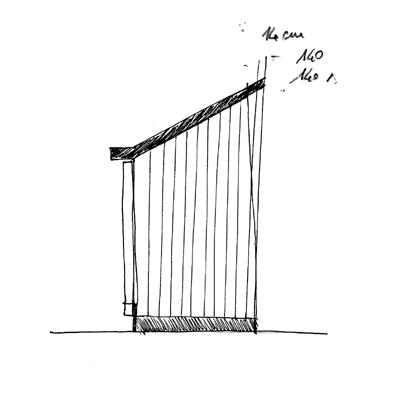

07. Schizzo di studio del nuovo volume.

interni, prima definiti da una distribuzione tradizionale e privi di alcun valore storico-artistico. Trattandosi di una committenza privata, la richiesta riguardava la restituzione di un’abitazione, dotata di una zona giorno aperta al piano terra e una zona notte con due stanze da letto al piano primo, capace di interpretare lo spazio necessario per una famiglia contemporanea. Nella definizione del progetto prevalgono due caratteri apparentemente contrastanti: se da un lato l’approccio sembra mostrarsi a tratti conservativo, quasi a voler rievocare la storia e preservarne il ricordo portando a nudo le strutture dell’involucro edilizio, dall’altro il piccolo volume annesso alla facciata est ha offerto lo spunto per una nuova riflessione tipologica sul tema dell’addizione. Questa superfetazione, realizzata probabilmente negli anni Settanta come disbrigo domestico, diventa di fatto uno degli aspetti centrali del progetto, e rappresenta il tentativo di instaurare un nuovo dialogo tra addizione e preesistenza, attraverso un compromesso linguistico che possa evitare sia l’indifferenza sia il mimetismo.

Il nuovo volume, dichiarato come piccola architettura, re-identifica i caratteri e le forme precedenti: le lamiere di acciaio brunito rivestono interamente le superfici, conferendo a questo elemento un aspetto contemporaneo e stabilendo una nuova gerarchia di ruoli all’interno del progetto. Le facciate in pietra a vista, ripulite dagli intonaci, esaltano il contrasto fra il manufatto novecentesco e il nuovo corpo edilizio, il quale, staccandosi dalle facciate, diventa una figura indipendente all’interno del progetto. All’interno, questo spazio ospita la cucina dell’abitazione e assume le sembianze di una stanza totalmente bianca in stretto rapporto con lo spazio esterno, dove le grandi aperture offrono una vista a tutto tondo del giardino.

Occorre sottolineare come le trame ben disegnate della pavimentazione in pietra che costeggia l’abitazione offrano una nuova soglia di connessione fra gli ambienti interni e l’esterno dell’edificio, dove un ampio spazio a verde accoglie la ricca vegetazione ed un’area dedicata alla piscina. Oltre agli interventi di conservazione e ripristino di strutture e materiali,

2022 #04 PROGETTO 38 05

04

Un innesto come opportunità

COMMITTENTE

Privato

PROGETTO ARCHITETTONICO E DIREZIONE LAVORI arch. Marco Buonadonna

COLLABORATORI interior designer Paola Salatino

CONSULENTI ing. Enrico Magagna (progetto e D.L. strutture) ing. Riccardo Antoniazzi, Protecno (progetto termotecnico e impianti) geom. Claudio Cotugno (gestione processo edile)

IMPRESE E FORNITORI

MAC Costruzioni (impresa edile) Bertaiola Impianti (impianti idraulici) D.F. Legno De Vincenzi (serramenti) Arredo Design di Bagnoli (arredi e interior))

CRONOLOGIA

Progetto e Realizzazione: 2019-2020

131 39 06

07

gli spazi interni vengono riconfigurati attorno a un elemento centrale che guida il progetto dell’intero edificio: un nucleo posto in posizione baricentrica che diventa un apprezzabile dispositivo domestico e scandisce lo spazio libero del piano terra. Il grande camino di ispirazione wrightiana si stacca completamente dalle murature perimetrali originali, e accoglie alle sue spalle i servizi della zona

giorno e la scala di collegamento fra il piano di ingresso e quello superiore, separando l’ambiente del soggiorno da quello dello studio, ricavato nello spazio retrostante. Il linguaggio dell’architettura non mostra concessioni alla decorazione e offre un innesto scultoreo ben integrato, dove particolare attenzione è stata posta alla costruzione: le alzate sulle tonalità del grigio della scala a

2022 #04 PROGETTO 40 09

08. L’elemento centrale con il camino che scandisce lo spazio del piano terra.

09.

Particolare del camino.

08

Un innesto come opportunità

vista si fondono con l’oggetto architettonico e costituiscono un elemento continuo.

Le scelte architettoniche dell’autore vengono valorizzate da un elegante equilibrio nell’uso dei materiali: il legno presente nelle pavimentazioni e nei serramenti, così come le pareti intonacate dalle tinte chiare, donano all’abitazione un’atmosfera intima e calda.

Anche nella zona notte, che occupa il secondo piano, si riconosce l’essenzialità compositiva: il sistema distributivo, pensato come nucleo centrale dedicato ai servizi, lascia spazio a due camere ricavate sugli estremi opposti della pianta, dove l’altezza raggiunge la copertura, mettendo in risalto la suggestiva orditura in legno dei soffitti, prima nascosta dalla controsoffittatura piana in canniccio.

Un discorso a parte meritano gli arredi in legno su disegno, particolarmente funzionali al progetto: il mobile dello studio che occupa la parete cieca di confine, così come la particolare soluzione dei letti nella stanza per i bambini, sono oggetti che contribuiscono a definire le proporzioni dello spazio e, al contempo, lo arricchiscono.

Il risultato è una rilettura contemporanea dell’edificio: una sorta di operazione di ‘riordino e pulizia’ del costruito, riconfigurando lo spazio per un abitare più vicino alle esigenze del nostro tempo, pur mantenendo la sua conformazione originale. Un contributo efficace di riqualificazione che, attraverso pochi semplici gesti, è capace di ben interpretare le forme della contemporaneità all’interno di un ambiente semirurale qual è quello di Avesa. •

10. La luminosa cucina e le aperture sul giardino.

11 La cucina vista dal soggiorno.

MARCO BUONADONNA

Nato a Verona (1976), ha studiato architettura allo IUAV di Venezia, dove si è laureato nel 2003 dopo aver frequentato tra il 1999 e il 2000 la Faculdade Tecnica de Lisboa. Nel 2010 fonda lo studio OAMB - Officina di Architettura Marco Buonadonna. Nel 2016 partecipa al corso Quality Building-Costruire in qualità ottenendo il riconoscimento di Esperto CQ. Lo studio si avvale di collaboratori e professionisti dedicandosi alla progettazione, a collaborazioni, a laboratori ed esperienze interdisciplinari. Dal 2019, in collaborazione con lo studio PISAA con sede prima a Barcellona ed ora ad Atene, si occupa della progettazione di alcune residenze nelle isole Cicladi in Grecia.

131 41

11 10

12. La stanza dei bambini al piano primo: la soluzione di arredo su misura per i letti e le scrivanie ricavate sullo spazio superiore.

13. Il mobile dello studio al piano terra che occupa la parete cieca sul lato nord.

14. Veduta della scala in legno che collega lo spazio per lo studio posto sopra ai letti.

2022 #04 PROGETTO 42

12 13 14 Un innesto come opportunità

16

15. La stanza da letto a tutta altezza, dove si scorge il soffitto ligneo, e il corridoio di distribuzione del piano primo.

16. Particolare della doccia illuminata dalla luce zenitale al piano primo.

131 43 15

Metamorfosi coerente

Progetto: Archingegno

Testo: Damiano Capuzzo

Foto: Diego Martini

La trasformazione di ex fienile all’interno di una corte di pregio propone la radicale reinterpretazione dei volumi interni quale strategia di riconnessione al contemporaneo 01

2022 #04 PROGETTO

Verona

Forse per statuto disciplinare o più semplicemente per questioni di rapporto con un costruito di più o meno radicata tradizione, il recupero architettonico lavora sul reale tendendo a escludere la straordinarietà, non nutrendo il bisogno del fenomeno mediatico come icona e tendendo quindi a proseguire un dialogo con la trama autoctona, pur nella ricerca di una metamorfosi necessaria agli utilizzi odierni.

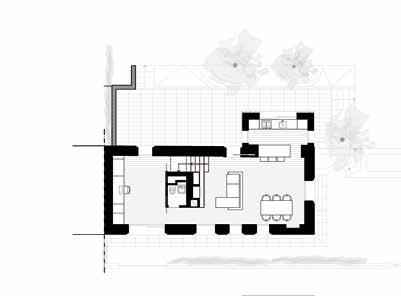

È questo il tema che lo studio Archingegno ha affrontato nel ridisegno di una porzione di un piccolo complesso abitativo a corte di matrice storica, situato nelle prime frange di extraurbane della città a Verona, lungo il fiume Adige. Qui un ex fienile era stato oggetto negli anni Duemila di un intervento di recupero, rimasto incompleto, che lasciava inespresso il potenziale dell’edificio sospendendolo in uno stato di incompletezza, gravato dall’inserimento di solai in latero-cemento che alteravano la percezione delle volumetrie originarie, minimizzando la presenza di luce naturale in modo crescente verso un piano terra che si presentava cupo e angusto. La volontà e la capacità dei progettisti di rianno-

02

dare la trama con la preesistenza è ciò che ha permesso di guardare alle parti incompiute con occhio analitico, riscoprendo facilmente la presenza di ampie porzioni di murature in sasso che spessi strati di intonaco, necessari a colmare le imperfezioni di allineamento, avevano quasi interamente ricoperto. Nel rispetto del programma del committente, che intendeva trasformare i vecchi spazi in ambienti adatti a ospitare l’intero nucleo familiare, il progetto appare guidato da semplici ma chiari obbiettivi: ridare dignità alla struttura attraverso la riconoscibilità delle volumetrie originarie, ricercata in una combinazione di percorsi e volumi che animano lo

01. Gli ambienti del piano terra si offrono a generose visuali che amplificano la percezione degli spazi.

02. La nuova scala si arrampica attorno a un muro in sasso riportato alla luce dall’intervento di recupero.

03. L’ingresso all’abitazione anticipa l’equilibrio tra i materiali storici e quelli di nuova introduzione.

131 45

03

« Un modo pragmatico per dare risposta alle esigenze dell’abitare, attingendo alla tradizione o all’innovazione per renderle applicabili alle contingenze dell’attualità »

04-05. La cucina mantiene una stretta relazione con l’ambiente attiguo attraverso una vetrata con struttura in acciaio nero.

06. Il disegno di sezione rende evidente la giustapposizione di livelli sfalsati, che rendono mutevole la percezione degli spazi. 05

06 04

spazio interno, proponendo nuovi e inusuali punti di veduta e guidando la luce quanto più in profondità possibile, attraverso un gioco di riflessioni sulle superfici chiare delle finiture e degli arredi.

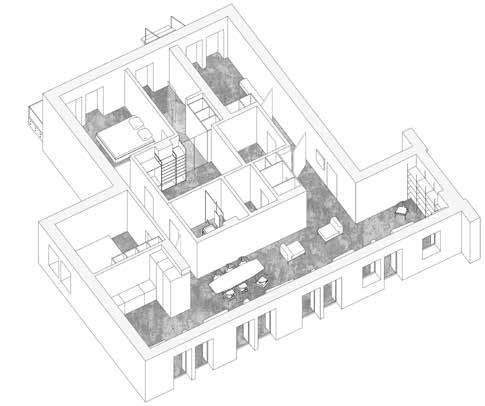

A permetterlo è la scelta di demolire ampie porzioni del solaio del primo impalcato e puntuali superfici del secondo, così da dividere gli spazi interni in due ambiti distinti ma tra loro collegati da veri e propri passaggi-ponte, sospesi a mezz’altezza e funzionalmente necessari a garantire la continuità dei percorsi. L’intera abitazione si sviluppa su tre livelli, con il piano terra dedicato agli ambienti di soggiorno e alla cucina, e i piani superiori con la zona notte e i relativi servizi.

La necessità di traghettare la poca luce naturale disponibile – in ingresso dai soli due fronti finestrati – massimizzandola lungo tutti gli ambienti interni, guida il disegno di un piano terra totalmente privo di partizioni, dove la cucina rimane a vista anche se separata a mezzo di un ampio serramento vetrato con struttura in acciaio nero.

Una scala dalle geometrie minimali e dal colore bianco, realizzata con parapetti pieni in metallo

2022 #04 PROGETTO 46

Metamorfosi coerente

07

verniciato, è l’unico elemento che si inserisce tra le distinte porzioni dell’interno, consentendone il collegamento; muovendosi nel vuoto che ricostruisce a tutta altezza il volume che caratterizzava l’antico fienile, descrive a chi la percorre la tridimensionalità del nuovo intervento, racchiuso in una scatola di più antica fattura. Il parapetto della scala, anch’esso bianco e realizzato in lamiera piena, è un elemento studiato per nascondere l’illuminazione della stessa, qui risolta da un profilo lineare nascosto nella piega che forma il corrimano e che in alcuni punti integra la presenza dei comandi luce con apprezzabile pulizia realizzativa. Nell’intento di valorizzare la doppia altezza che proprio dalla scala si rivela nella sua totalità, si è scelto di posizionare un lampadario decorativo a sospensione dal forte carattere iconico, unica eccezione a un progetto della luce che segue un carattere architetturale, in continuità con lo stile minimale degli interni e che qui demanda alla luce il compito di enfatizzare le superfici e la complessità delle tessiture murarie in sasso, pur rimanendo celata alla vista.

COMMITTENTE Privato

PROGETTO ARCHITETTONICO E DIREZIONE ARTISTICA studio Archingegno arch. Carlo Ferrari arch. Alberto Pontiroli

DIREZIONE LAVORI arch. Monica Michelazzi e geom. Marcello Ottolini

PROGETTO STRUTTURE ing. Umberto Guglielmini

IMPRESE E FORNITORI

Costruzioni Edili Marco Todeschini (opere edili), Bemax di Benedetti Massimo (impianti elettrici), Termosanitaria Trentin Marino (impianti meccanici), Arredoluce (illuminazione), Marmi Santa Caterina (opere in pietra)

CRONOLOGIA

Progetto e realizzazione: 2020-2021

07. Nella definizione dell’illuminazione interna il progetto accosta a sistemi integrati puntuali ma iconi apparecchi decorativi.

08. Veduta di una delle passerelle che attraversano il volume a doppia altezza collegando diversi ambienti al piano superiore.

131 47

08

è dunque attraverso questa tipologia di approccio che la ricerca degli architetti Pontiroli e Ferrari, fondatori di Archingegno, mette in evidenza uno dei caratteri peculiari del lavoro di recupero, ovvero la capacità di rivelare e valorizzare ciò che non è immediatamente visibile, mostrando le potenzialità di uno spazio che se opportunamente rimodulato e ripensato, può mostrare qualità e potenzialità inaspettate.

A mantenere saldo il legame con la preesistenza, pur nella necessaria revisione al fine di adattarlo alle esigenze dell’abitare contemporaneo, è anche il lavoro compiuto sui materiali sia esistenti che di nuova introduzione. La muratura centrale in sasso e mattoni è stata integralmente ripulita, puntualmente consolidata con elementi coerenti e lasciata a vista nella sua totalità di superficie, mentre le partizioni verticali di nuova realizzazione sono state trattate con intonaco di calce bianco, il cui effetto di finitura simile alla seta aumenta la vibrazione della luce definendo al contempo un corretto equilibrio con le più complesse porzioni a sasso. In materiale lapideo sono anche le pavimentazioni del

piano inferiore, per le quali i progettisti hanno scelto la Pietra d’Istria con finitura bocciardata e spazzolata a mano: lavorazione che le consente di assumere una fine eleganza materica mantenendo la colorazione chiara e omogenea, in equilibrio con le tonalità delle superfici verticali. È questo un intervento che nella totalità possiamo definire fluido, capace di riscoprire nella propria semplicità e in misurate eccezioni di utilizzo dello spazio, dove la funzione cede alla piacevolezza degli ambienti, un modo pragmatico per dare risposta alle esigenze dell’abitare, ricercando le tecniche più consone a mettere in equilibrio progetto e preesistenza, attingendo alla tradizione o all’innovazione per renderle applicabili alle contingenze dell’attualità. Necessaria metamorfosi del costruito verso un coerente strumento dell’abitare odierno. •

2022 #04 PROGETTO 48 Metamorfosi coerente

10

09 11

ARCHINGEGNO

Lo studio Archingegno dal 1998 ad oggi ha progettato e realizzato edifici pubblici, residenziali e terziari, con particolare esperienza nella progettazione di spazi per il lavoro. I soci fondatori Carlo Ferrari e Alberto Pontiroli considerano l’architettura come intreccio di elementi storici e contemporanei, con l’obiettivo di realizzare architetture di qualità, tecnologicamente avanzate, sostenibili ed efficienti. Tra i lavori dello studio, la Cantina Valetti a Bardolino («AV» 108, pp. 26-33) e la nuova chiesa della Beata Vergine Maria in Borgo Nuovo a Verona («AV» 118, pp. 22-29).

www.archingegno.info

09. Lungo le scale l’illuminazione lineare è celata nella piega della lamiera metallica che risolve il corrimano.

10. Il nastro continuo del parapetto metallico bianco della scala nello spazio a doppia altezza.

11. Il bagno padronale con una vasca free-standing e una partizione muraria rivestita in pietra che separa la zona wc.

12. Nella doppia altezza del soggiorno l’arretramento del piano superiore mette in evidenza il muro in sasso restaurato.

131 49 12

Materia ritrovata

Il recupero di una porzione di un villino liberty si caratterizza per la ricerca sugli interni nel dialogo tra spazialità ritrovate e contemporaneità dell’abitare

2022 #04 PROGETTO

01

Progetto: Studio Luca Toniolo

Testo: Angela Lion

Verona

Il tessuto edilizio di Verona si caratterizza per la presenza di numerosi esempi di ville liberty, sparpagliate con maggiore o minor concentrazione nei diversi quartieri limitrofi al centro storico: uno di questi è quello di Borgo Venezia.

Ai piedi delle Torricelle, nella zona che prende nome dalla chiesa di San Pio X, ne troviamo un esempio che, frazionato nel tempo in due diverse porzioni divise lungo la mezzeria, è stato oggetto di un intervento di restauro che ha riguardato una delle proprietà. Il progetto a firma dell’architetto Luca Toniolo, classe 1985, si caratterizza per il carattere di forte modernità conferito agli interni, pur preservandone i canoni stilistici tipici di quell’identità architettonica; negli esterni sono stati recuperati gli elementi caratterizzanti della tipologia architettonica.

rivestimenti, il camino e la scala principale di collegamento ai tre piani. Il camino nella zona giorno è stato restaurato, le cementine ritrovate sotto pavimenti ceramici sono state risanate e ricollocate, i nuovi solai sono stati eseguiti riproponendo le stesse travi a uso fiume che venivano utilizzate in quegli anni.

La pianta dalle forme regolari si caratterizza per aver conferito la massima ampiezza a spazi di per se contenuti. Ai vari piani corrispondono le diverse destinazioni d’uso, per lo più preservate nei tagli dimensionali con l’inserimento garbato di quelle parti accessorie spesso difficili da contestualizzare. Il tema della luce abbinata ai colori dei materiali e alla scelta delle finiture ha creato quel senso di raddoppiamento degli spazi, finalizzato a una massima fruizione degli ambienti.

01. Particolare con l’accostamento dei diversi materiali.

02. La villa liberty: l’ingresso e il fronte principale.

03. Il camino visto dalla scala principale.

04. Porta metallica di accesso alla camera padronale.

02

L’abitazione era stata rimaneggiata più volte nel corso degli anni, subendo divisioni e finiture che nascondevano internamente la bellezza delle componenti originali e la pulizia della pianta tipica delle villette dell’epoca. Il progettista ha scelto di riportare tutto all’origine attraverso lo svuotamento dell’intero edificio, con il solo mantenimento delle murature perimetrali insieme al solaio del piano primo. L’obiettivo progettuale è stato quello di preservare tutto ciò che aveva, e continua ad avere, un valore : i

131 51

03

04

« Il segno dell’intervento contemporaneo si riscontra soprattutto nella scelta dei materiali che, pur preservando l’esistente, lo arricchiscono di un valore ulteriore»

05. Scorcio del bagno all’interno di una stanza al piano primo.

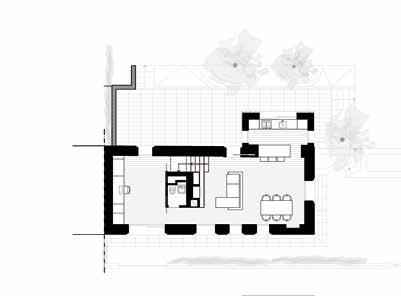

06. Planimetria e piante di progetto.

07. Particolare del sottotetto che evidenzia la pluralità di materiali utilizzati.

Il segno dell’intervento contemporaneo si riscontra soprattutto nella scelta dei materiali che, pur preservando l’esistente, lo arricchiscono di un valore ulteriore. Materiali naturali come ad esempio le rasature a base di calce per le pareti, il metallo per i serramenti, la pietra e il legno: componenti che sono parte attiva del progetto e che, secondo Toniolo, devono “crescere e mutare negli anni assieme ai clienti che ci vivono”. In ciò emerge la ricerca di Luca Toniolo, sviluppatasi fin dal periodo della formazione quando, unendo le passioni per la grafica e l’architettura, ha maturato una serie di esperienze “itineranti”, come molti architetti della sua generazione. Il trasferimento in Olanda nel 2010 e la collaborazione con lo studio MaxWan di Rotterdam lo avvicinano alle ricerche più internazionali dell’architettura e

del design. Nel 2012 si trasferisce a Milano dove lavora come architetto e collabora come interior e product designer per negozi di abbigliamento e visual designer per eventi pubblicitari, sperimentandosi anche parallelamente per l’allestimento di eventi legati all’arte contemporanea. Oggi il suo studio con base a Marostica, nel vicentino, collabora con diverse realtà, e i suoi lavori vanno dall’ambito residenziale al retail – con alcune realizzazioni anche a Verona, come il ristorante Yard, cfr. «AV» 118, pp. 52-55 – assieme all’organizzazione e alla progettazione di spazi interni per hotel e resort.

La conoscenza del passato ormai dimenticato assieme alla consapevolezza di un vissuto contemporaneo conferiscono all’insieme di questo recupero un nuovo valore compositivo. •

2022 #04 PROGETTO 52

05 07 06

Materia ritrovata

COMMITTENTE Privato

131 53

PROGETTO ARCHITETTONICO E DIREZIONE LAVORI Studio Luca Toniolo

PROGETTO INTERNI Studio Luca Toniolo

08 09

CRONOLOGIA Progetto e realizzazione: 2018-2019

08. La cucina con il recupero delle cementine. 09. Un dettaglio dell’orditura lignea della copertura e delle rasature a base di calce sulle murature.

Riflessi litici

Progetto: arch. Vittorio Longheu

Testo: Beatrice Graziani

Foto: Federica Bottoli

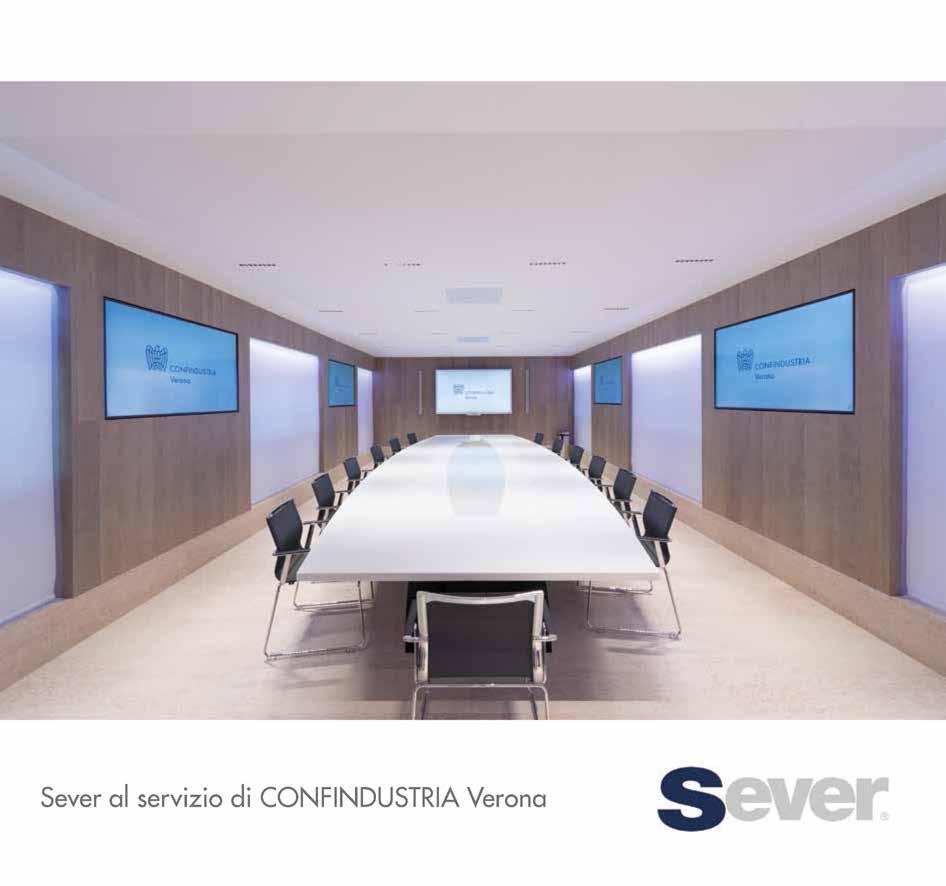

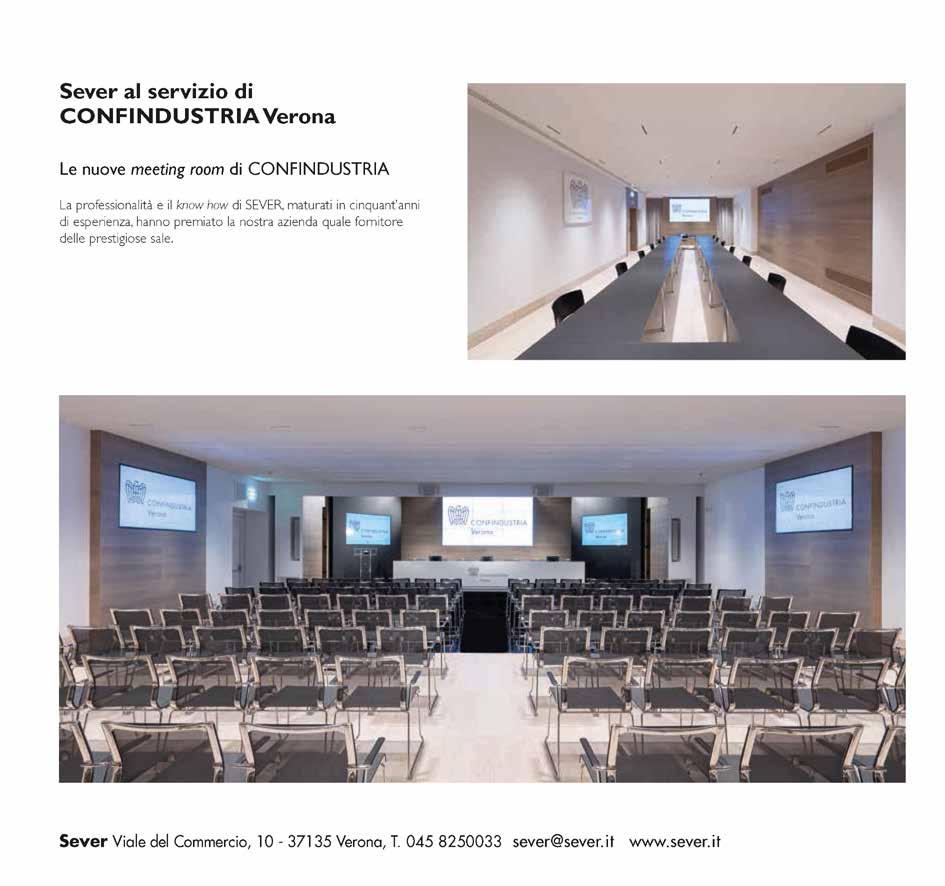

Lungo il fiume Adige, a Verona, troviamo una realtà dove un sapiente studio degli spazi abitativi e rivestimenti lapidei di pregio esaltano e arricchiscono il tema della casa borghese, connotandone i caratteri sobri e di grande cura del progetto architettonico. Il progetto di un ampio appartamento per la famiglia di un collezionista, la cui sapiente progettazione pone attenzione alla matericità dell’opera architettonica e alla relazione che si crea con le tecniche costruttive, è firmato dall’architetto Vittorio Longheu. Laureato allo IUAV di Venezia nel 1988, nella sua carriera trentennale, Longheu ha saputo produrre architettura in cui il forte legame con la storia e il contesto della città e l’uomo è esperienza tangibile. La planimetria dell’appartamento è semplice ma efficace nella sua distribuzione. È definita da tre assialità principali: la prima, su cui è incardinata la zona giorno, incontra ortogonalmente le due ulteriori delle zone notte, distinte per i genitori e per i figli. Le parti più intime della casa sono organizzate in stretta relazione con il giardino posto sul retro dell’edificio, in un rapporto di continuità con la zona antistante affacciata sull’Adige.

I servizi trovano collocazione nel cuore di questo sistema distributivo, servendo le altre aree della casa. Sia il bagno padronale che i bagni minori

presentano materiale e lavorazioni lapidee di particolare pregio, con policromie suggestive che arricchiscono l’ambiente, sottolineando ancora una volta la cura del dettaglio nel progetto architettonico.

In questo contesto trovano spazio anche i lavabi e piatti doccia litici con griglie in legno di rovere disegnati dallo stesso Longheu per la collezione Piano di Posa, realizzata per Pibamarmi.

L’assialità e le relazioni tra gli spazi dell’appartamento sono favorite dalla presenza di grandi porte pivotanti. La loro collocazione permette un collegamento distributivo ma anche visivo tra la parte dell’abitazione rivolta verso il fiume e la parte che si affaccia sul giardino, sottolineando ancora una volta la stretta relazione con il contesto urbano nel quale l’abitazione si colloca. La policromia dei rivestimenti scandisce gli spazi dell’abitare, caratterizzandone i vari ambienti. La luce naturale gioca un ruolo fondamentale, mettendo in risalto le caratteristiche delle superfici, facendoci cogliere i riverberi ora della matericità grezza degli intonaci, ora della raffinatezza e della peculiarità delle superfici litiche. La forte presenza dei giochi di luci e ombre è permessa e scandita da un ritmo serrato e incalzante di aperture e chiusure dato dalle portefinestre – in particolare nell’ampio living – alcune

2022 #04 INTERIORS 54

Un ampio e luminoso appartamento affacciato sulle rive dell’Adige reinterpreta il tema della casa borghese arricchito dalla sontuosità dei rivestimenti

01 02

01. Veduta del corridoio verso la zona notte dall’ingresso: in evidenza l’assialità che distribuisce la zona notte e si innesta ortogonalmente nello spazio giorno.

02. Spaccato assonometrico dell’appartamento.

03. La lunga prospettiva della zona giorno, con il tavolo realizzato su disegno.

04. Dettagli del pavimento in Grigio dei Navigli.

05. Il gioco cromatico e materico delle superfici verticali.

131 55

03 COMMITTENTE Privato PROGETTO ARCHITETTONICO arch. Vittorio Longheu COLLABORATORI arch. Roberta Tognoli IMPRESE E FORNITORI Impresa Arturo Bottoli, Mantova (general contractor) Pibamarmi (opere in pietra) Merotto&Milani (arredi) CRONOLOGIA Progetto e realizzazione: 2018-2019 04 05

06. Veduta del livello giorno.

07. Il bagno padronale con il rivestimento e il lavabo in marmo Nero Port Laurent.

08-09. I bagni con i rivestimenti litici in Breccia Capraia e in Grigio dei Navigli. 07

delle quali sono anche dotate di specchi verticali inclinati per poter apprezzare il contesto cittadino dall’interno, suggerendo alla vista la monumentale presenza medievale di Castelvecchio. Percorrere e vivere gli spazi di questa casa di un collezionista significa compiere un viaggio tra proporzioni, presenze materiche e apporti luminosi sapientemente calibrati, in una alternanza di accostamenti e ritmi diversi ma armonici.

Spazi ampi e luminosi sono intercalati da spazi più intimi e raccolti, dove la sobria ma consistente presenza dei preziosi rivestimenti lapidei, a tratti drammaticamente enfatizzati dalla luce naturale, conferisce un arricchimento sensoriale.

Da questi aspetti emerge una capacità di reinterpretare il tema della casa borghese, in una lettura della contemporaneità che conosce il contesto esterno e lo porta all’interno, arricchito dalla sontuosità mai eccessivamente esibita dei rivestimenti lapidei. •

2022 #04 INTERIORS 56

Riflessi litici

09 06 08

In the closet

Progetto: CLAB architettura Testo: Leopoldo Tinazzi Foto: Marco Toté

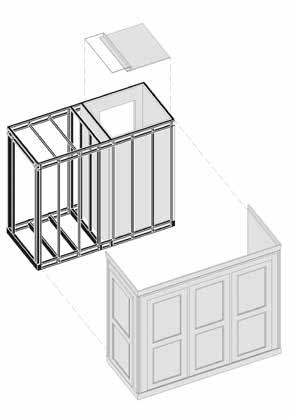

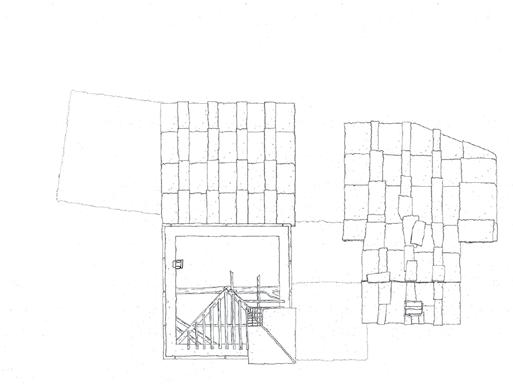

All’interno della cinquecentesca villa Brenzoni-Guarienti di Punta San Vigilio a Garda, un dialogo fecondo tra il committente e gli architetti dello studio CLAB ha portato alla realizzazione di un piccolissimo progetto, l’inserimento di due nuovi bagni al piano terra. L’intervento è nato dall’esigenza di implementare i servizi dotazione di servizi della villa, utilizzata principalmente come dimora e sporadicamente concessa per l’organizzazione di qualche evento. Collocata nel punto più bello dell’intera sponda veronese, circondata dalle acque e dalla folta vegetazione del piccolo promontorio, la villa unitamente

La difficoltà nasce dal fatto che ogni possibile addizione o trasformazione apportata al manufatto edilizio esistente può mutarne l’assetto spaziale storico. D’altronde, sono molti gli esempi in cui edifici simili finiscono per essere alterati da superfetazioni incongrue, che magari soddisfano esigenze funzionali contingenti, ma che snaturano la percezione di uno spazio che è giusto preservare nella sua totalità. Da qui la necessità di operare con particolare sensibilità, in modo da rispettare quella che a tutti gli effetti è la magia intrinseca di un’architettura, ovvero la corrispondenza fra tutte le sue parti.

01. Particolare dell’accostamento tra il rivestimento ligneo dei bagni e il muro esistente.

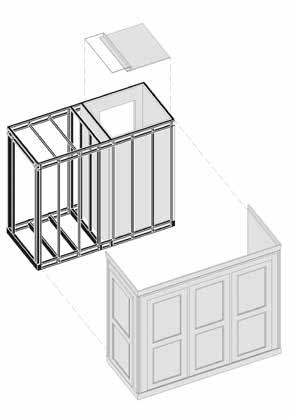

02. Schema assonometrico di assemblaggio tra struttura a secco e rivestimento ligneo.

03. L’inserimento del volume all’interno della stanza. 01

al suo giardino è considerata uno dei migliori esempi di residenza nobiliare lacustre, ed è rimasta quasi intatta dall’epoca di costruzione (1540 circa) fino ad oggi. Come spesso accade in contesti simili, un tema semplice come la progettazione dei bagni si è trasformato in un’ardita sfida, tanto nell’ideazione quanto nella realizzazione.

131 57

Un piccolo innesto a servizio delle comodità contemporanee in un contesto storico è risolto con ironico illusionismo rispettoso dello spazio esistente

03 02

« Prendendo spunto dagli arredi storici esistenti, la struttura a secco è stata rivestita esternamente come fosse una grande credenza »

04. L’interno di un bagno con il rivestimento in multistrato di betulla.

05. Dettaglio del catino in rame utilizzato come lavabo.

06. Veduta dalla porta di un bagno.

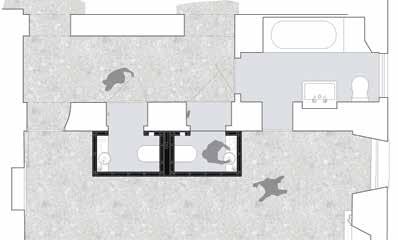

07. Pianta dell’ambito d’intervento.

07

L’abilità in questo caso è stata proprio quella di aver saputo leggere il tema di progetto con estrema empatia nei confronti della villa, operando con delicatezza e trovando una chiave di lettura originale e inattaccabile, sia dal punto di vista lessicale che da quello funzionale.

Per raccontare dunque il processo di ideazione, si deve considerare che a livello planimetrico il piano terra è composto da un lungo salone d’ingresso con due stanze poste simmetricamente su ciascuno dei lati e un loggiato di testa. Tra le due stanze di destra sono inseriti il corpo scale e, mediato da un ambiente di disimpegno, il bagno esistente. In questo ambito, per chiare esigenze distributive e impiantistiche, si è pensato di intervenire, progettando i nuovi servizi.

Il primo indizio per risolvere il tema si è presentato da solo: lungo il muro che delimita il disimpegno sul lato inferiore, due nicchie esistenti hanno dato l’occasione per pensare a una soluzione ad impatto quasi nullo. Infatti, abbattendo le due sottili tramezze incassate, si potevano aprire i due varchi necessari ai servizi da creare.

2022 #04 INTERIORS 58

In the closet

06

04 05

Dopo aver trovato un punto di contatto, questa prima breccia nel corpo edilizio della villa doveva svilupparsi in un oggetto costruito che instaurasse un rapporto di dialogo armonioso e duraturo.

Come risolvere quindi l’inserimento del nuovo volume nello spazio esistente? Il progetto si è avvalso di una tecnica da illusionisti. Prendendo infatti spunto dagli arredi storici esistenti, la struttura a secco è stata rivestita esternamente come fosse una grande credenza. Attraverso questo “trucco”, l’addizione dei bagni appare perfettamente integrata, in quanto viene letta come oggetto mobile e non interrompe né modifica la lettura dell’ambiente, derivante dall’assetto edilizio storico della villa.

L’ispirazione del rivestimento arriva dallo studio di quanto rinvenuto nel luogo, dove si trova come tema ricor-

rente la laccatura color verde e la suddivisione in quadranti regolari delle ante di porte e armadi.

Dal punto di vista interno i due bagni presentano caratteristiche speculari, con un vaso in ceramica bianca posto di fronte a un piano con un lavandino in rame e uno specchio. La finitura delle pareti interne è una boiserie in multistrato di betulla dalla verniciatura tendente a un marrone chiaro molto luminoso, in sintonia con il lato interno delle due porte recuperate dalle nicchie preesistenti.

L’obbiettivo dell’intervento era, ovviamente, quello di trovare una soluzione che limitasse l’impatto percettivo e fosse totalmente reversibile.

08. La grande “credenza” che dissimula l’ingombro dei nuovi bagni.

09. La facciata della villa sulla corte di accesso.

10. Gli accessi ai bagni visti dal disimpegno. 09 08 10

In questo senso, l’esito che qui presentiamo risponde perfettamente alle premesse, mostrando come la soluzione a un difficile inserimento fosse già sotto gli occhi di tutti. •

COMMITTENTE

Guariente Guarienti di Brenzone

PROGETTO ARCHITETTONICO

CLAB architettura arch. Nicola Bedin, arch. Andrea Castellani, arch. Matteo Fiorini, arch. Giulia Salandini

COLLABORATORI arch. Caterina Delaini, arch. Anna Valbusa

IMPRESE E FORNITORI

Ediltre S.n.c. (opere edili), Vassanelli Franco Imp. Term. (opere idrauliche), Falegnameria Zero6 (finiture)

CRONOLOGIA

Progetto e realizzazione: 2020-2021

131 59

01

01. Planimetria di progetto.

02. Veduta del tavolo in rame con le sedie in cuoio pieno fiore.

03. Il divano è protagonista dello spazio, delimitato da un morbido tappeto in seta di bambù e lana.

A bella posta

Progetto: arch. Paolo Richelli

Testo: Federico Morati

Foto: Michele Olivato

L’interno domestico progettato dall’architetto Paolo Richelli in collaborazione con Perbellini Arredamenti si trova all’interno dell’importante cornice dell’ex Palazzo delle Poste di Verona, oggi interamente riconvertito a residenze private. Come è noto, il palazzo è un progetto dell’architetto Ettore Fagiuoli realizzato in uno degli angoli più suggestivi del centro storico veronese, là dove sorgeva l’orto botanico voluto dalla famiglia Della Scala nel corso del Trecento. La mole severa del palazzo cela al suo interno spazi che si aprono sul contesto urbano attraverso grandi e caratteristiche finestre ad arco, come è

ben visibile negli spazi di soggiorno di questo alloggio. A questi si accede attraverso un corridoio che dall’ingresso – accanto del quale si apre il disimpegno verso la zona notte e i servizi – conduce verso la luce proveniente dai grandi finestroni. Un varco distinto da un sopraluce circolare segna il limite tra corridoio e soggiorno, che sono viceversa posti in continuità da un rivestimento con finitura Fenix color cacao Orinoco, opaca e dall’effetto vellutato.

Le grandi pannellature scure, in equilibrato contrasto con le tinte chiare delle pareti, sono ritmate in corrispondenza dell’ingresso da inserti verticali in ottone tra le ante a scomparsa, mentre nella zona giorno ricoprono la parete attrezzata della cucina, dove vengono ripresi alcuni elementi in ottone con finitura champagne. Nella parete attrezzata della cucina le pannellature lasciano spazio a una nicchia rivestita in quarzite Taj Mahal, in dialogo diretto con il vicino mobile a isola rivestito dello stesso materiale, che scende a cascata su un fianco fino a pavimento.

Infine, da notare è l’attenzione con cui la boiserie si relaziona all’altezza del varco tra corridoio e soggiorno, oltre che con la direzione suggerita dal parquet, dettando decise linee prospettiche.

2022 #04 INTERIORS 60

L’allestimento di uno spazio abitativo all’interno di un contenitore storico declina una dimensione raffinata del progetto di interni

02

03

Il fondale ligneo delle pannellature agisce come una sorta di quinta scenica sulla quale si innestano gli altri elementi di arredo. Un lato del living è dominato dal divano in pelle Baxter, abbinato a una altissima piantana; l’altro lato invece è impreziosito dal particolarissimo tavolo da pranzo, costituito da un piano asimmetrico in rame anticato sorretto da due sostegni diversi tra loro, l’uno un cilindro con una finitura in terra cruda chiara, mentre l’altro è un parallelepipedo rivestito in onice posata in modo da formare un motivo a fiore con le sue venature.

A coronamento del progetto troviamo infine i corpi illuminanti – tutti pezzi di Davide Groppi – accuratamente distinti per tipologia: faretti incassati a soffitto in corridoio, faretti cilindrici a sospensione per la zona cucina, la piantana affiancata al divano, concludendo con la sfera in carta giapponese sospesa sopra il tavolo da pranzo. •

131 61 COMMITTENTE Privato PROGETTO ARCHITETTONICO arch. Paolo Richelli IMPRESE E FORNITORI SCC Costruzioni (general contractor) Perbellini Arredamenti (cucina e arredi su misura, complementi e illuminazione) CRONOLOGIA Progetto e realizzazione: 2020-2021 04. Il volume della boiserie nasconde l’accesso alla zona notte e articola la cucina. 05. Dettaglio del living. 06. Controcampo sul corridoio. 05 06 04

« Un varco distinto da un sopraluce circolare segna il limite tra corridoio e soggiorno »

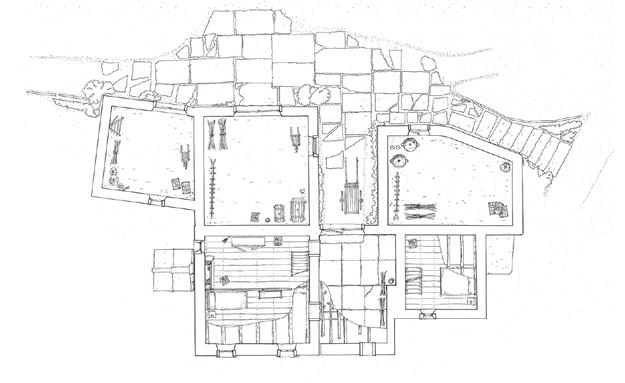

Complesso della torre di Gorgusello, prospetto principale. Rilievo ante crollo di Paolo Righetti. Cfr. pp. 77-80.

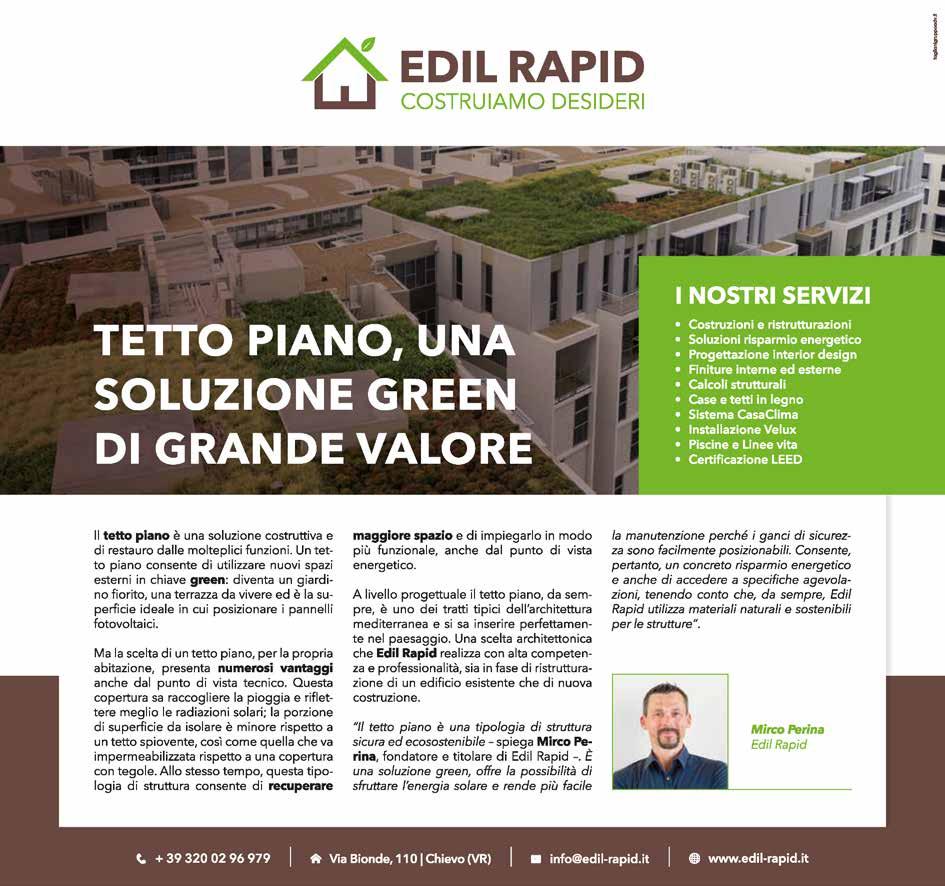

Costruire in Lessinia

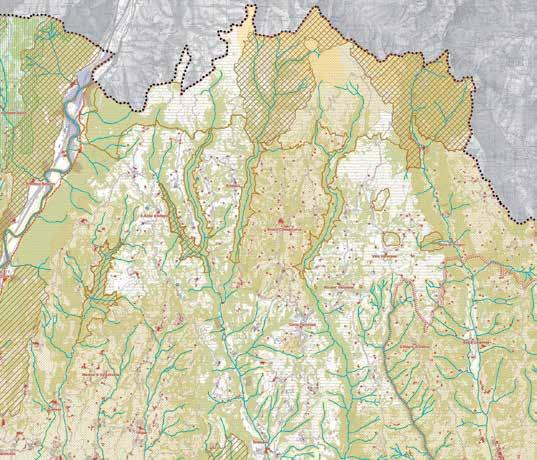

Costruire in Lessinia. Conversazioni sull’architettura rurale tra tutela del territorio, paesaggio e una possibile espressione contemporanea è il titolo dell’incontro promosso da «ArchitettiVerona» e dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Verona nell’ambito del 28. Film Festival della Lessinia, che si è tenuto a Bosco Chiesanuova il 25 agosto 2022.

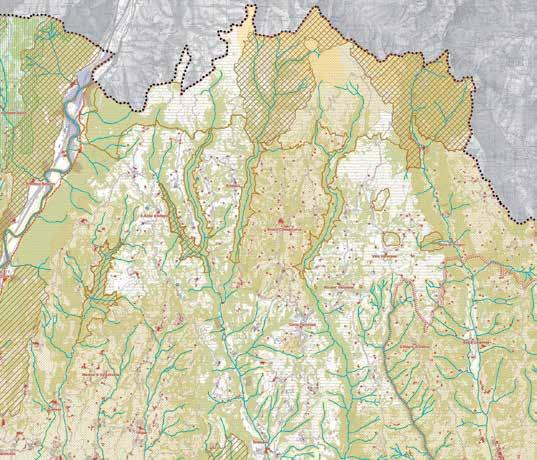

Il grande patrimonio identitario dell’architettura di pietra della Lessinia, autentica e originale per caratteri insediativi, tipologici e costruttivi, mostra da tempo diverse criticità dal punto di vista della sua conservazione, del riuso e del rapporto con un contesto sottoposto a continue sollecitazioni. Di ciò hanno parlato rappresentanti delle istituzioni, studiosi e architetti in una serie di conversazioni che sono andate dalle forme dell’architettura rurale agli strumenti normativi di tutela, dalle pratiche operative ai progetti e alle ipotesi di un’espressione contemporanea del costruire anche per la Lessinia.

L’incontro è stato aperto dai saluti di

Matteo Faustini, presidente dell’Ordine Architetti PPC di Verona, e di Vincenzo Tinè, Soprintendente Archeologia Belle Arti Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza. Sono intervenuti: Vincenzo Pavan, studioso dei linguaggi dei materiali costruttivi e storico esegeta dell’architettura lessinica; Alberto Vignolo, direttore di «ArchitettiVerona»; Federico Maria Cetrangolo, funzionario architetto della Soprintendenza ABAP di Verona, . Guido Pigozzi, architetto e studioso attivo nel territorio della Lessinia; Federica Guerra, redattrice di «ArchitettiVerona»; Paolo Righetti, architetto e studioso dell’architettura popolare nell’area dei Cimbri; infine Vincenzo Latina, professore di Progettazione Architettonica e Urbana presso la “Struttura Didattica Speciale di Siracusa in Architettura e Patrimonio Culturale” dell’Università degli Studi di Catania. Presentiamo di seguito i contributi dell’incontro.

123 63 DOSSIER

Conservare l’architettura rurale e il paesaggio

Testo: Vincenzo Pavan

Testo: Vincenzo Pavan

Una serie di crolli e nuove segnalazioni di grave degrado evidenziano una situazione di crisi, ormai cronica, dell’architettura rurale tradizionale della Lessinia.

I casi della Corte di Zivelongo, della Torre Colombara di Gorgusello e della Stalla del Modesto, per citare tre opere simbolo mutilate o interamente distrutte dall’incuria e dall’abbandono, impongono di interrogarci sulle cause del dissesto di molti edifici storici e contrade, e sulle possibili strategie per invertire una tendenza che si prospetta come inarrestabile.

Innanzitutto, al primo posto è ancora la sostanziale assenza di consapevolezza del contenuto e del valore culturale-economico di questo singolare patrimonio edilizio e del paesaggio antropico nel quale è inserito, nonostante le periodiche iniziative sul tema (mostre, interventi stampa, ricerche e tesi universitarie) incluso il conferimento del prestigioso International Award Architecture in Stone 2007, e l’apprezzamento di illustri architetti italiani ed esteri. Una carenza resa ancora più evidente da un eloquente aspetto di contrasto: mentre il patrimonio naturalistico dello stesso comprensorio territoriale gode di un generale riconoscimento, sostegno e difesa da parte dell’associazionismo ambientalista e della società civile locale e cittadina, l’architettura rurale continua a interessare solo un’area marginale, per lo più formata da rari cultori della materia. Si dovrebbe forse incominciare a considerare tale materia come una “seconda natura”, come Goethe

aveva definito nel suo Viaggio in Italia l’architettura per usi civili, che oggi chiamiamo utilitaristica, ossia le costruzioni rurali o funzionali non appartenenti a quelle colte degli stili. Intendendo con ciò degli artefatti, ovvero interventi dell’uomo “fatti ad arte” a integrazione della “prima natura” per dare forma alla propria vita.

E questo ci porta al secondo gradino, quello della comprensione, una operazione più complessa perché ci induce e costringe a capire il rapporto essenziale tra funzione e forma, evitandoci le fuorvianti scorciatoie del folclòrico e del pittoresco, che sembrano le uniche categorie, anch’esse stilistiche, adottate da chi costruisce oggi su queste montagne.

Nel caso della Lessinia il passaggio chiave è la pietra locale, un calcare lastriforme unico attraverso il quale hanno preso forma i linguaggi architettonici del territorio, le cui caratteristiche fisico-meccaniche hanno imposto le condizioni disciplinari del costruire nel corso dei secoli. In passato questa è sempre stata la regola, anche attraverso la riscoperta del materiale, ciò che ha permesso il suo adattamento a nuove necessità funzionali e quindi alla creazione di nuove forme. Riconoscere il ruolo fondante e autonomo della pietra nell’architettura e nel paesaggio lessinico è il primo passo verso una cultura conservativa consapevole del valore del patrimonio storico costruito che ci è stato lasciato in eredità e che abbiamo il dovere di conservare e tutelare.

Certo conservazione e tutela dell’architettura rurale e del paesaggio costituiscono compiti assai complessi nella situazione odierna nella quale questi beni rischiano di essere schiacciati tra l’incudine dell’abbandono, degrado, cancellazione, e il martello della crescente pressione della domanda edilizia per un turismo sempre più spinto, soprattutto a causa della crisi climatica, dai centri urbani di pianura verso la montagna.

Alcuni dei temi classici in materia richiederebbero la rimozione di fattori di impedimento peculiari del territorio lessinico mentre altri necessitano di aggiornamenti negli aspetti tecnici e burocratici.

64 2022 #04 DOSSIER

Dalla consapevolezza del valore culturale-economico del patrimonio edilizio della Lessinia e del paesaggio antropico nel quale è inserito alla sua comprensione

01

Tra questi, di particolare urgenza è ad esempio lo studio di norme che agevolino lo svincolamento delle proprietà edilizie da frazionamenti assurdi che ne ostacolano sia la vendita sia gli interventi manutentivi condannando molti edifici dismessi a lunghi periodi di abbandono e a una prospettiva di degrado quasi inevitabile.

Fondamentali per una concreta politica di conservazione del patrimonio storico edilizio sono alcune pratiche operative, ovvie ma di assai scarsa attuazione, sintetizzabili in tre punti: monitoraggio, manutenzione, messa in sicurezza. Il primo consiste in una seria e continuativa attività di controllo dello stato di salute degli edifici, specie dopo la loro dismissione, che come noto è legata anche alla sicurezza fisica delle persone. Tale attività per essere efficace necessiterebbe di essere svolta con frequenza, continuità e concertata tra proprietari privati e pubbliche istituzioni, ciò che permetterebbe di individuare precocemente problematiche strutturali che possono mettere in pericolo edifici e persone, e studiare interventi tempestivi che minimizzerebbero i costi di manutenzione ed eventuali futuri restauri. Fondamentale sotto questo aspetto il ruolo che può essere giocato dalle amministrazioni pubbliche: in primo luogo perché possono esercitare una azione di sensibilizzazione dei proprietari nella tutela dei loro beni e favorire iniziative di recupero, ma anche per appianare, attraverso un’opera di mediazione, le situazioni di conflittualità o disinteresse che possono portare all’abbandono e al degrado di edifici dismessi.

Il secondo gradino, la manutenzione, rappresenta un punto delicato e cruciale perché presuppone gradi diversi di intervento dai quali dipende il mantenimento in buono stato degli edifici, o la loro perdita. Soprattutto le costruzioni nelle quali, nonostante il livello di solidità e stabilità conferito dal materiale lapideo con cui sono edificate, si manifestano delle fragilità strutturali quando vengono meno le cure delle parti più vulnerabili, come i tetti parzialmente o interamente coperti da un pesante manto di lastre. In tal caso diventa fondamentale la tempestività negli interventi manutentivi per impedire

che eventuali danni strutturali diventino irreversibili.

Per quest’ultima eventualità, che colpisce edifici lasciati in stato di abbandono per lunghi periodi e nei quali si sia prodotto uno stato di degrado avanzato, sì impongono doverosi interventi di messa in sicurezza contro pericoli di crollo, sia per garantire la tutela delle persone, sia per salvare il bene culturale che rappresentano. Gli alti costi di recuperorestauro delle costruzioni in pietra lessiniche, ma anche solo della loro messa in sicurezza, ha spesso orientato i proprietari ad abbandonare gli immobili al loro destino, ossia al crollo, per una eventuale sostituzione con nuovi edifici. Tale scelta, che ha portato alla scomparsa di intere contrade o alla sostituzione di edifici storici con altri privi di valore architettonico, non è più in alcun modo giustificabile essendo oggi disponibili nuove tecniche avanzate e più economiche di protezione di strutture dissestate, come quelle ampiamente collaudate in aree colpite da sisma nel nostro paese negli anni recenti. La costruzione di una cultura conservativa del patrimonio edilizio storico richiede oggi un grande sforzo divulgativo che coinvolga popolazione stanziale e abitanti stagionali, amministratori e tecnici, progettisti, professionisti, imprenditori dell’edilizia e operatori del turismo, per mettere in atto queste e altre strategie di prevenzione e pratiche di conservazione in gran parte note e applicate in modo virtuoso in altri territori. •

01. Vaona, Sant’Anna d’Alfaedo, particolare di una concimaia della prima metà del Novecento (foto di Pietro Savorelli).

02. Stalla Campilonghi, Erbezzo, rivestimento dei primi decenni del ‘900 in lastre di Rosso Ammonitico (foto di Vincenzo Pavan).

03. Stalla del Modesto, Roverè Veronese, particolare della connessione tra pietra e legno in una immagine prima del crollo del portico (foto di Pietro Savorelli). 03

02

65 131

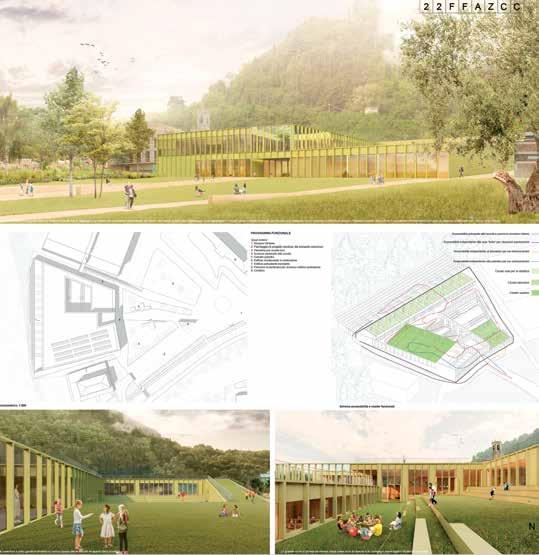

Una Lessinia contemporanea: proposte nel cassetto

Le occasioni progettuali che nel corso degli anni hanno coinvolto alcuni protagonisti della scena internazionale dell’architettura

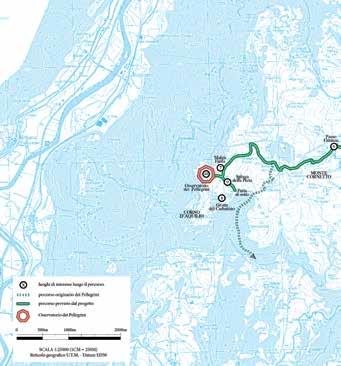

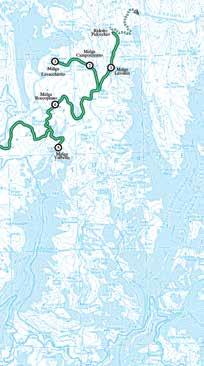

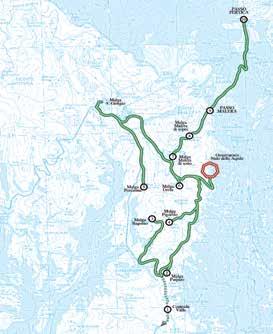

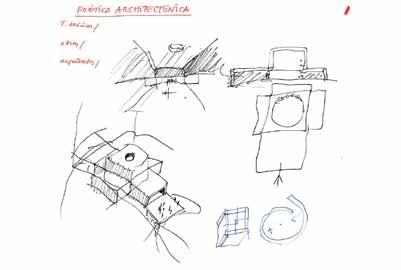

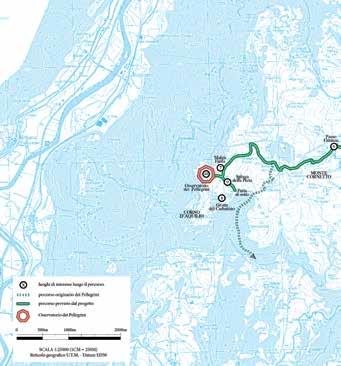

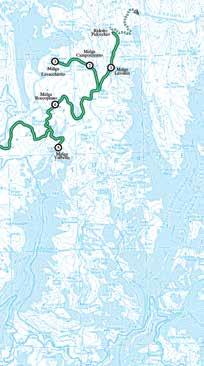

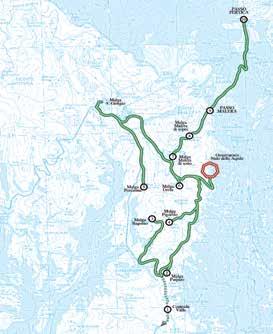

Le tre piccole storie che di seguito presentiamo sono un’espressione del grandissimo fascino che la Lessinia ha suscitato e suscita su tutti gli architetti, compresi alcuni di quei protagonisti della scena internazionale che si usano chiamare da tempo archistar e che hanno avuto occasione di provare a confrontarsi progettualmente con un’idea di Lessinia contemporanea, sia pure a livelli molto preliminari. Va detto fin da subito che si tratta di occasioni perdute e dunque è una storia di fallimenti, sui quali occorre quanto meno fare alcune riflessioni. L’origine comune di queste vicende si deve alla costante “seduzione” da parte di Vincenzo Pavan nei confronti di molti dei personaggi incontrati nel suo ruolo di curatore delle mostre culturali di Marmomac e del Premio Internazionale Architettura di Pietra1. Dal quartiere fieristico di Verona alla Lessinia il passo è breve, e da questa circostanza sono scaturite alcune visite con la guida d’eccezione di chi ha dedicato un’intera vita allo studio dell’architettura lessinica. Visite che in alcuni casi non sono state prive di conseguenze, almeno nei presupposti iniziali.

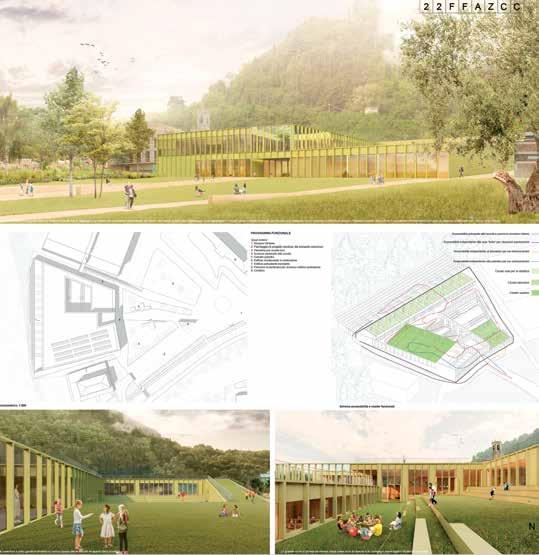

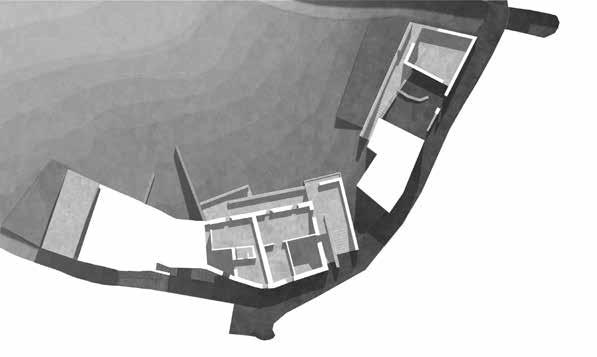

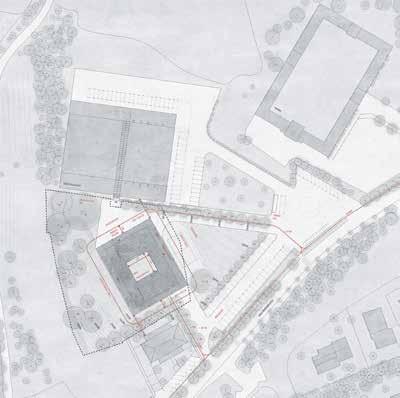

Il primo di questi personaggi è Antón García-Abril, che nel 2005 era stato premiato a Marmomac per il suo progetto di un centro studi musicali realizzato a Santiago de Compostela. L’occasione che si apre in questa circostanza riguarda una vasta area dismessa a Cerro Veronese, quella dell’ex caseifico sociale plav, che da alcuni anni era diventata di proprietà congiunta del comune di Cerro e della Comunità Montana della Lessinia. Le ipotesi che circolavano per quest’area posta

01

sul versante settentrionale del paese prevedevano sostanzialmente di demolire gli edifici del caseificio e di realizzare un nuovo insediamento residenziale e misto: ma grazie all’incrocio tra Guido Pigozzi, allora membro della Comunità montana, e Vincenzo Pavan, viene colta l’opportunità di coinvolgere l’astro nascente García-Abril per un ipotetico incarico di un progetto unitario. Nuovamente in Italia per una conferenza alla Facoltà di Architettura di Ferrara, García Abril viene accompagnato in visita alle cave di Prun – dove rimane molto colpito dal sistema moderno di escavazione delle lastre “a pacchetti”, sistema che avrebbe poi voluto utilizzare – e poi a Cerro assieme al sindaco di allora, in un sopralluogo all’ex plav. Quello di cui si può parlare non è altro

01-02. L’area dell’ex caseificio sociale plav a Cerro Veronese: veduta aerea e stato attuale di alcuni degli edifici.

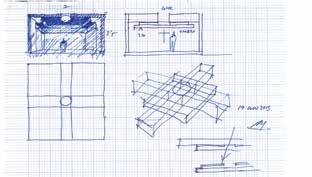

03. A tavola con Antón García Abril: pensieri progettuali per l’area ex plav su una tovaglietta di carta.

04. García-Abril, di spalle, in visita alle cave di Prun.

2022 #04 DOSSIER 66

Testo: Alberto Vignolo

02

che una visione progettuale emersa durante il sopralluogo, attraverso le testimonianze di chi era presente e grazie ai fortuiti schizzi su delle tovagliette di carta con i quali a tavola, dopo la visita, le prime suggestioni hanno preso una forma embrionale2 La visione di García-Abril è parsa chiara fin da subito, a partire dall’idea di non demolire gli edifici esistenti ma di recuperarli destinandoli ad abitazioni e negozi, come era negli intenti iniziali, e in questo modo ottenere le risorse per costruire un Museo della Lessinia sotto forma di un edificio-monolite, molto sintomatico di un’architettura massiva e ieratica quale quella praticata dall’architetto spagnolo, e che avrebbe dovuto essere posto nella spianata oltre il caseificio verso la valle, in un’area di grande visibilità. Questo è quanto accaduto e rappresenta l’inizio ma anche la fine della vicenda: dopo quel sopralluogo promettente, non ha fatto seguito nulla di nulla. L’area dell’ex caseificio è ancora oggi in attesa di un suo destino.

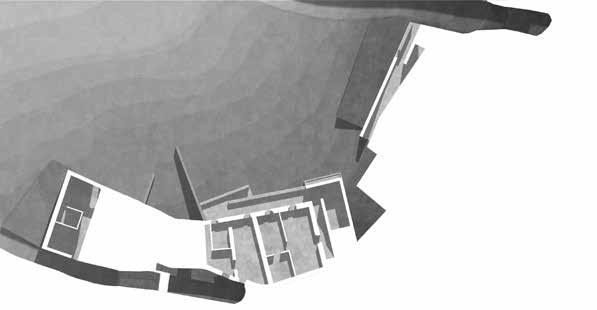

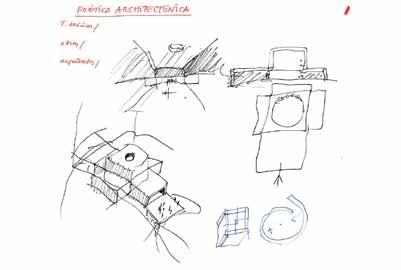

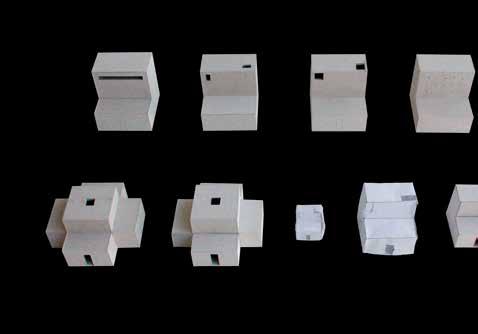

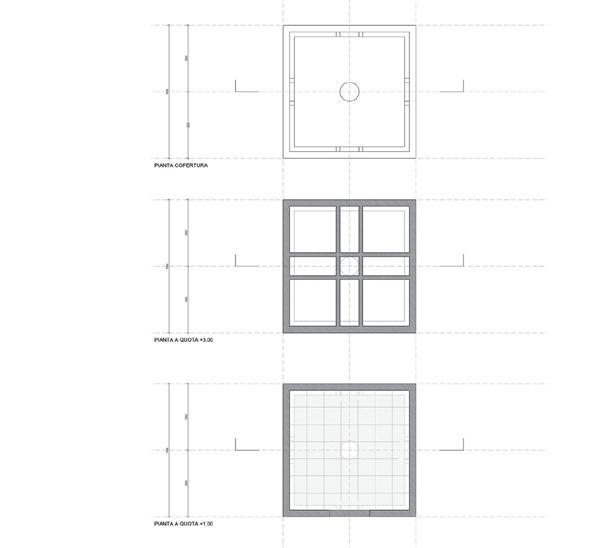

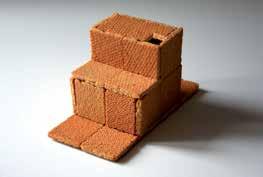

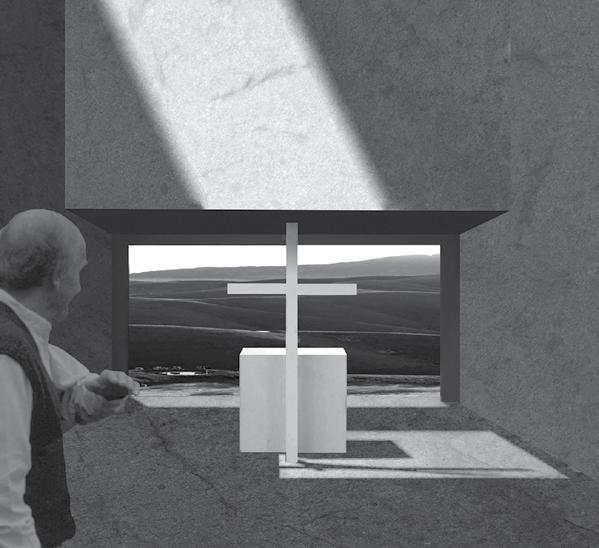

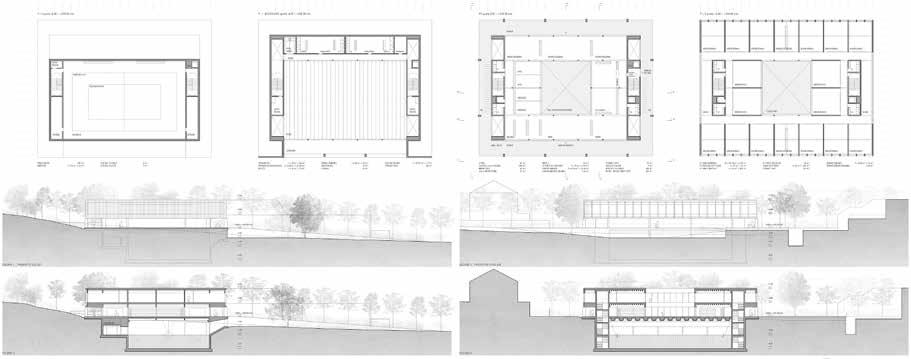

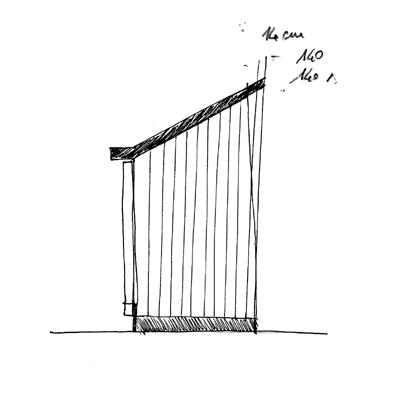

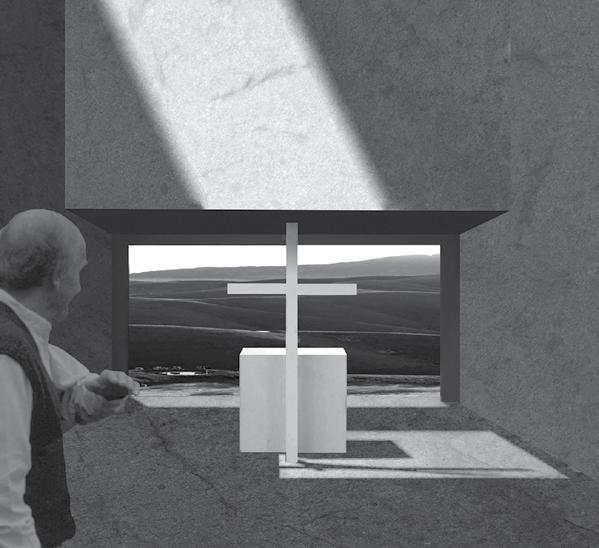

Qualche anno più tardi, una nuova occasione lessinica si presenta per Alberto Campo Baeza, maestro dell’architettura litica e per questo una presenza costante a Marmomac. Siamo nel 2013 e da alcuni anni un padre francescano del convento di San Bernardino3 era solito trasferirsi d’estate in ritiro spirituale nei pressi della malga Gasperine di Dietro, sita in comune di Bosco Chiesanuova. Attorno a questo frate si era creato un seguito di fedeli, e le celebrazioni si tenevano in una radura attorno a un rudimentale recinto-altare allestito con il pietrame trovato in loco. Il frate trovava ospitalità nella malga, ma a un certo punto aveva manifestato il desiderio che si potesse realizzare proprio in quel luogo una piccola cappella con anche un spazio per dormire. Il racconto di questa opportunità suscita l’entusiasmo

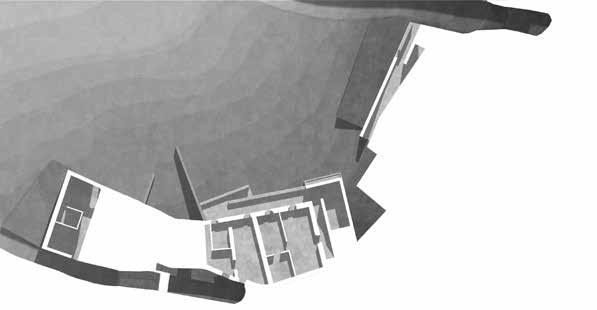

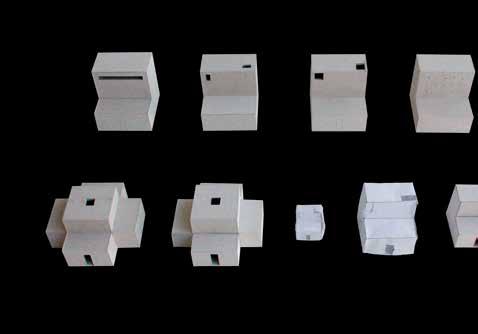

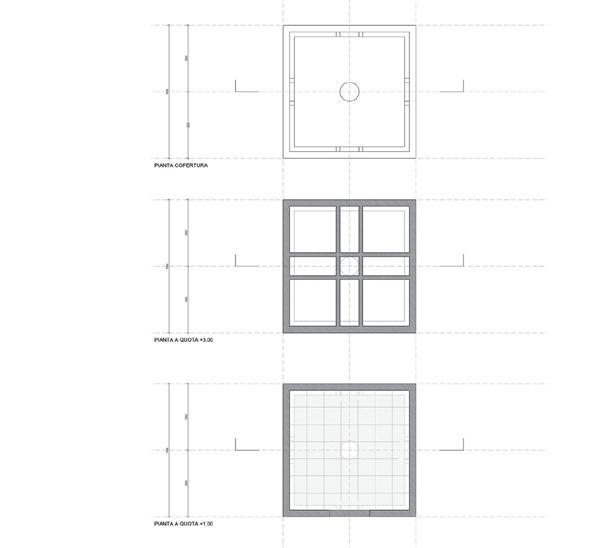

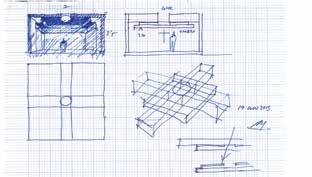

di Campo Baeza, il quale si mette al lavoro su questo progetto e lo fa in maniera incessante: si tratta naturalmente di una auto committenza per sintonia con il tema e il luogo, nell’auspicio che l’opera potesse essere realizzata. Una produzione cospicua di schizzi, disegni tecnici e modelli dà conto delle varianti successive del progetto, che ruotano attorno a figure geometriche elementari da realizzare il lastre di pietra di Prun, con una copertura sospesa a filtrare la luce zenitale e delle grandi “ante” litiche per aprire lo spazio ai fedeli nel momento delle celebrazioni. Il rigore quasi ascetico e le forme rarefatte dell’architettura di Campo Baeza trovano in questa ricerca progettuale una particolare affinità in relazione alla sacralità dell’edificio e alle potenzialità della costruzione litica. A questo punto, però, arriva il mancato gradimento sul progetto da parte del proprietario dell’area su cui doveva sorgere, scelta naturalmente legittima che però ha affossato sul nascere l’iniziativa.

131 67

03 04

« Va detto fin da subito che si tratta di occasioni perdute e dunque è una storia di fallimenti, sui quali occorre quanto meno fare alcune riflessioni »

2022 #04 DOSSIER 68 06 08 05 07 09