SABERES, SUJEITOS E POLÍTICAS

TEMAS EMERGENTES EM DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E SOCIEDADE

AUTORES

Ariane Favareto

Karina de Paula Carvalho

Layssa Maia

Liara Farias Bambirra

Rodrigo Kummer

Sarah Luiza de Souza Moreira

Vicente Carvalho Azevedo da Silveira

Victor Marchesin Corrêa

Victória Batistela Silva Rodrigues

SabereS, SujeitoS e PolíticaS

Temas emergentes em desenvolvimento, agricultura e sociedade

A produção do livro teve apoio financeiro do CPDA/UFRRJ via recursos Capes

LEONARDO BELINELLI PRISCILA DELGADO DE CARVALHO (OrganizadOres)

SabereS, SujeitoS e PolíticaS

Temas emergentes em desenvolvimento, agricultura e sociedade

Belo Horizonte 2024

CONSELHO EDITORIAL

Álvaro Ricardo de Souza Cruz

André Cordeiro Leal

André Lipp Pinto Basto Lupi

Antônio Márcio da Cunha Guimarães

Antônio Rodrigues de Freitas Junior

Bernardo G. B. Nogueira

Carlos Augusto Canedo G. da Silva

Carlos Bruno Ferreira da Silva

Carlos Henrique Soares

Claudia Rosane Roesler

Clèmerson Merlin Clève

David França Ribeiro de Carvalho

Dhenis Cruz Madeira

Dircêo Torrecillas Ramos

Edson Ricardo Saleme

Eliane M. Octaviano Martins

Emerson Garcia

Felipe Chiarello de Souza Pinto

Florisbal de Souza Del’Olmo

Frederico Barbosa Gomes

Gilberto Bercovici

Gregório Assagra de Almeida

Gustavo Corgosinho

Gustavo Silveira Siqueira

Herta Rani Teles Santos

Jamile Bergamaschine Mata Diz

Janaína Rigo Santin

Jean Carlos Fernandes

João Relvão Caetano - Portugal

Jorge Bacelar Gouveia – Portugal

Jorge M. Lasmar

Jose Antonio Moreno Molina – Espanha

José Luiz Quadros de Magalhães

José Octávio Serra Van-Dúnem - Angola

Kiwonghi Bizawu

Leandro Eustáquio de Matos Monteiro

Luciano Stoller de Faria

Luiz Henrique Sormani Barbugiani

Luiz Manoel Gomes Júnior

Luiz Moreira

Márcio Luís de Oliveira

Maria de Fátima Freire Sá

Mário Lúcio Quintão Soares

Martonio Mont’Alverne Barreto Lima

Nelson Rosenvald

Paulo Roberto Coimbra Silva

Renato Caram

Roberto Correia da Silva Gomes Caldas

Rodolfo Viana Pereira

Rodrigo Almeida Magalhães

Rogério Filippetto de Oliveira

Rubens Beçak

Sergio André Rocha

Sidney Guerra

Vladmir Oliveira da Silveira

Wagner Menezes

William Eduardo Freire

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora. Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2024.

Coordenação Editorial:

Fabiana Carvalho

Produção Editorial e Capa: Imagem de Capa: Revisão:

Danilo Jorge da Silva

Magic Creative (Pixabay.com)

Fabiana Carvalho

338.10981 Saberes, sujeitos e políticas: temas emergentes em S115 desenvolvimento, agricultura e sociedade / [organizado 2024 por] Leonardo Belinelli [e] Priscila D. Carvalho. Belo Horizonte: Arraes Editores; Seropédica (RJ): Edur, 2024. 176 p.

ISBN: 978-65-5929-467-1

ISBN: 978-65-5929-465-7 (E-book)

1. Agricultura. 2. Agricultura familiar. 3. Cana-de-açúcar – Cultura. 4. Política alimentar – Brasil. 5. Desenvolvimento extrativista. 6. Agroecologia. I. Belinelli, Leonardo (Org.). II. Carvalho, Priscila D. (Org.). III. Título.

CDD (20. ed.) – 338.10981

Elaborada por: Fátima Falci CRB/6-700

Matriz

Av. Nossa Senhora do Carmo, 1650/loja 29 - Bairro Sion

Belo Horizonte/MG - CEP 30330-000

Tel: (31) 3031-2330

Filial Rua Senador Feijó, 154/cj 64 – Bairro Sé São Paulo/SP - CEP 01006-000

Tel: (11) 3105-6370

www.arraeseditores.com.br arraes@arraeseditores.com.br

Belo Horizonte 2024

ARIANE FAVARETO

Doutora em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ). Esse artigo apresenta parte dos resultados obtidos durante a elaboração da tese de doutorado, defendida em outubro de 2019 sob o título: Dinâmicas rurais contemporâneas e configurações sociais de gênero. A realização da pesquisa contou com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Atualmente é pesquisadora colaboradora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). E-mail: a.favareto@uol.com.br.

KARINA DE PAULA CARVALHO

Economista pela Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ); Mestra em Desenvolvimento, Planejamento e Território pela UFSJ; Doutoranda no Programa de Pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA/UFRRJ). Email: depaulacarvalhokarina@gmail.com.

LAYSSA MAIA

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Bolsista Capes. layssarma@gmail.com.

LIARA FARIAS BAMBIRRA

Educadora Popular e Mestre em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade

(CPDA/UFRRJ), titulação em 2022 com o mesmo título. A pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico (CNPq). E-mail: liarabambirra@hotmail.com.

RODRIGO KUMMER

Doutor em Ciências Sociais (CPDA-URFFJ, 2019). Professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Campus Francisco Beltrão. E-mail: rodrigokummer@utfpr.edu.br. Pesquisa financiada pelo CNPq.

SARAH LUIZA DE SOUZA MOREIRA

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Bolsista Faperj. sarahluiza1982@gmail.com.

VICENTE CARVALHO AZEVEDO DA SILVEIRA

Mestre em Ciências Sociais pelo CPDA/UFRRJ (fomento: CNPq e Faperj Nota 10), Professor Substituto no IFF Itaperuna, aquario.vicente@gmail.com.

VICTOR MARCHESIN CORRÊA

Doutorando em Ciência Política no IFCH/Unicamp e mestre em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). E-mail: victormarchesin@ufrrj.br

VICTÓRIA BATISTELA SILVA RODRIGUES

Mestre em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ). Atualmente doutoranda no mesmo programa. Pesquisadora vinculada à linha de pesquisa “Terra, poder e território”. Agência de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). E-mail: victoriabatistela@gmail.com

SuMário

CapítulO 1

A EXPANSÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR PARA O CENTROOESTE: PARA ALÉM DOS ASPECTOS TÉCNICOS DA CULTURA CANAVIEIRA

Victor Marchesin Corrêa ............................................................................................ 1

CapítulO 2

O LUGAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NA SOCIEDADE BRASILEIRA: UM OLHAR PARA A DIMENSÃO POLÍTICA

DOS ALIMENTOS E PARA A POLÍTICA ALIMENTAR E RURAL NO BRASIL

Karina de Paula Carvalho ........................................................................................ 23

CapítulO 3

CAMPANHAS POLÍTICAS DE SOLIDARIEDADE: MOVIMENTOS SOCIAIS E DOAÇÃO DE ALIMENTOS NA PANDEMIA DE COVID-19

Vicente Carvalho Azevedo da Silveira ...................................................................... 41

CapítulO 4 PARA ALÉM DO DESENVOLVIMENTO EXTRATIVISTA: RESISTÊNCIAS E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS A PARTIR DO TERRITÓRIO-CORPO-TERRA

Liara Farias Bambirra .............................................................................................. 65

CapítulO 5 AS DINÂMICAS RURAIS CONTEMPORÂNEAS

PROPORCIONAM NOVAS POSSIBILIDADES PARA AS MULHERES? UMA ANÁLISE DO APROVEITAMENTO DE OPORTUNIDADES EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA

Ariane Favareto .........................................................................................................

CapítulO 6

AGROECOLOGIA E CONSTRUÇÃO COLETIVA DO CONHECIMENTO: DIÁLOGOS ENTRE SABERES ACADÊMICOS, PRÁTICAS E METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS

Sarah Luiza de Souza Moreira; Layssa Maia ..........................................................

CapítulO 7 PERCEPÇÕES SOBRE CONHECIMENTOS E CIÊNCIAS NA EXPERIÊNCIA ZAPATISTA

Victória Batistela Silva Rodrigues .............................................................................

CapítulO 8 REPRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E MIGRAÇÃO DE JOVENS RURAIS NA REGIÃO OESTE DE SANTA CATARINA

Rodrigo Kummer ........................................................................................................

aPreSentação

REPENSANDO TEMAS DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E SOCIEDADE

Este livro traz textos que discutem temas centrais para as conexões entre sociedade, política, agricultura e modelos de desenvolvimento, em capítulos produzidos por discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A publicação dos artigos na forma de livro é fruto do empenho do programa em estimular a prática de divulgação das pesquisas discentes, que dão vida ao trabalho do CPDA e contribuem, cotidianamente, para a continuidade e renovação das questões e abordagens com os quais trabalhamos.

Conforme aponta o título do livro, o desafio de alinhavar a diversidade de trabalhos aqui reunidos foi respondido com a identificação de três grandes eixos – saberes, sujeitos e políticas. É bem verdade que essa organização deixa outras questões importantes de fora do título, mas ela mostra sua força quando se percebe que há também sobreposições dos temas em diversos capítulos que, ao entrecruzarem discussões, revelam abertura à complexidade dos fenômenos contemporâneos. É esta divisão apresentada no título do livro que nos orienta na apresentação de tais reflexões.

No primeiro eixo, o das políticas, estão reunidas pesquisas que trazem debates sobre modelos de agricultura e as políticas que engendram. Compõe esse eixo o trabalho de Victor Marchesin Corrêa, que discute a expansão da cana-de-açúcar para o centro-oeste buscando um olhar que vai além dos aspectos técnicos e incorpora questões econômicas, políticas e culturais vinculadas à reconfiguração territorial da cana-de-açúcar a partir dos anos 2000. Já a agricultura familiar comparece no artigo de Karina de Paula Carvalho, que discute o seu lugar na sociedade brasileira a partir de políticas públicas da área

de alimentação e segurança alimentar, sem deixar de se referir ao que chama de “dimensão política dos alimentos”. Já a agroecologia é tema de diferentes capítulos, enquanto dá nome ao texto “Agroecologia e construção coletiva do conhecimento: diálogos entre saberes acadêmicos, práticas e metodologias participativas”, de Sarah Luiza de Souza Moreira e Layssa Maia. O trabalho, dedicado à análise da construção e do uso de duas metodologias, as Cadernetas Agroecológicas e a Avaliação Econômica-Ecológica dos Agroecossistemas-Lume, é um bom exemplo de como estão presentes no livro, de forma integrada, discussões sobre modelos de agricultura, sujeitas políticas e construção de conhecimento – nesse caso via metodologias participativas.

Na interseção entre a produção de alimentos e os sujeitos que agem, Vicente Carvalho Azevedo da Silveira revisita um período específico e desafiador da história recente, a pandemia da Covid-19, mostrando como dois movimentos organizados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro construíram uma teia de relações políticas e econômicas por meio de duas campanhas de doação de alimentos. O autor busca entender justamente o papel dos alimentos em cada uma das campanhas, bem como os vínculos criados a partir deles.

Os sujeitos coletivos aparecem também em outros enfoques. A juventude está presente na reflexão feita em “Reprodução da agricultura familiar e migração de jovens rurais na região oeste de Santa Catarina”, de Rodrigo Kummer, capítulo que articula permanências e rupturas em relação a um conjunto de expectativas desenvolvidas em torno da sucessão geracional no território. Já as mulheres, que já estavam no foco do texto de Moreira e Maya mencionado anteriormente, voltam ao lume no trabalho de Ariane Favareto. Interessada no lugar das mulheres nas dinâmicas rurais contemporâneas, a pesquisadora examina fenômenos como a intensificação de atividades não agrícolas como principais fontes de renda e como mulheres aproveitam oportunidades em um município do interior paulista, deslocando foco das unidades produtivas para os sujeitos. Na interseção entre sujeitas, resistências e conhecimentos, Liara Farias Bambirra estuda a Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales e coloca em questão o modelo de desenvolvimento extrativista minerador na América Latina e as afetações diferenciadas aos territórios-corpos-terras. Com este capítulo, entramos no terceiro eixo organizador do livro, centrado na questão da produção de saberes por comunidades e grupos nos territórios rurais, no Brasil e além. Também compõe esse conjunto o artigo “Percepções sobre conhecimentos e ciências na experiência zapatista”, de Victória Batistela Silva Rodrigues, que nos leva ao movimento de indígenas localizado no sudeste mexicano para explorar como se relaciona com conhecimentos científicos e aqueles que produz, por meio da análise de textos zapatistas, e dos encontros que promovem.

Como se percebe, por diferentes caminhos, os textos perpassam debates sobre reprodução e transformação social, políticas públicas, movimentos sociais, teorias feministas, estudos da ciência e tecnologia. Desse modo, articulam as cinco linhas de pesquisa do CPDA atualmente, a saber: Estudos de cultura e mundo rural, instituições, mercados e regulação, Conflitos, movimentos sociais e representação política, Políticas públicas, Estado e atores sociais, Natureza, ciência e saberes e, por fim, Terra, poder e território.

Neste momento, em que o CPDA está prestes a chegar aos 50 anos – a ser completados em 2025 –, esperamos que os temas tratados contribuam para os esforços de observar o presente e o futuro do mundo rural e de suas interações constitutivas com os territórios urbanos, sem deixar de articular os questionamentos e aprendizados acumulados ao longo das trajetórias de políticas, ativismos e pesquisas.

OS ORGANIZADORES

caPítulo 1

a exPanSão da cana-de-açúcar

Para o centro-oeSte:

Para aléM doS aSPectoS

técnicoS da cultura canavieira

Victor Marchesin Corrêa

INTRODUÇÃO

Desde o início da década de 2000, pode ser observado um vertiginoso crescimento na produção brasileira de cana-de-açúcar, tanto em hectares de área plantada quanto em toneladas de cana, impulsionado, especialmente, pela inclusão dos veículos flexfuel no mercado automotivo nacional e pela emergência do etanol enquanto uma solução viável à crise climática e ao problema da emissão de gases de efeito estufa (GEE) a partir da queima de combustíveis fósseis.

Esse contexto provocou uma reorganização territorial da produção canavieira nacional, como será demonstrado a seguir, que materializou uma expansão da cultura nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Tal fato não é novidade para a literatura acadêmica especializada e já foi debatido nos trabalhos de Szmrecsányi et al. (2008), Shikida (2013) e Marques (2017), todavia a grande maioria dos trabalhos que se debruçam sobre o tema focam demasiadamente nos aspectos técnicos da produção canavieira para explicar o porquê desse avanço para o Centro-Oeste.

Entende-se por aspectos técnicos aqueles fatores que influenciam diretamente no crescimento da cana-de-açúcar e possibilidade de seu cultivo, como por exemplo a qualidade do solo, o tipo de relevo e as condições edafoclimáticas de uma determinada região. Tais são elementos indiscutivelmente fundamentais para a expansão do cultivo, visto que seria impossível deslocar a produção para áreas em que a espécie seria incapaz de sobreviver. No entanto, isso poderia apenas dar os limites territoriais possíveis para a instalação de uma cultura, sendo insuficiente para explicar os contornos do processo no caso concreto. O que pretendo demonstrar aqui é que há outros fatores

determinantes para essa dinâmica que merecem ser analisados e levados em consideração, tendo em vista uma compreensão mais aprofundada e assertiva desse fenômeno.

Desse modo, analisamos aqui aspectos econômicos, políticos e culturais da reconfiguração territorial da cana-de-açúcar a partir dos anos 2000, buscando demonstrar como a dinâmica concorrencial do mercado sucroenergético, bem como a recomposição dos atores desse campo, impactaram diretamente no crescimento da cultura nos estados do centro-oeste brasileiro.

É necessário, no entanto, tecer algumas considerações teóricas iniciais a respeito das transformações e dinâmicas econômicas. Partimos aqui da Teoria dos Campos de Bourdieu (1983; 1989; 2005) e das contribuições de Fligstein (2001) e Fligstein e McAdam (2012) para compreender o mercado sucroenergético enquanto um campo econômico. Isso significa entendê-lo como uma arena social de disputa, dotada de uma estrutura assimétrica de relações de poder, de modo que todo campo seria composto por uma dinâmica mais ou menos estruturada por uma tensão permanente, decorrente da ação de dominantes e dominados que, ainda que em conflito, compartilham uma série de regras de conduta e representações que impedem o campo de se desintegrar. (CORRÊA, 2023, p. 2)

De acordo com Bourdieu (1983), os campos são estruturas objetivas que decorrem da distribuição desigual das diversas formas de capital entre os agentes que participam de um grupo de atividades semelhantes e interrelacionadas. A estrutura de cada campo e suas particularidades depende da forma como são distribuídos os capitais em seu interior e a consequente possibilidade dos atores sociais de produzirem regras que favoreçam suas posições. Nesse sentido, todo campo é, fundamentalmente, um espaço de conflito e disputas (Op. cit., 1983).

Fligstein (2001), por sua vez, contribuiu para essa abordagem adicionando que todo campo se reproduz no tempo a partir da construção de instituições estáveis que organizam as relações em seu interior. Sendo assim, alterações na distribuição dos capitais no interior de um campo ou em seu arranjo institucional podem acarretar transformações em sua dinâmica econômica e, por vezes, territorial. As quatro instituições fundamentais de um campo econômico para Fligstein são os direitos de propriedade, as estruturas de governança, as regras de troca e as concepções de controle1 – essa última se referindo à cultura e referenciais simbólicos que organizam a interpretação do comportamento dos demais agentes do campo e dão sentido às ações sociais. Assim sendo, é sobre essas quatro instituições fundamentais do campo sucroenergético que se debruça a análise aqui apresentada.

1 Ver Fligstein (2001), capítulo 1.

A RECONFIGURAÇÃO TERRITORIAL DA CANA-DE-AÇÚCAR E A EXPANSÃO PARA O CENTRO-OESTE

Até os anos 1940, o Nordeste era o centro da atividade canavieira e Pernambuco e Alagoas, os principais produtores. Essa situação se transforma na década seguinte seguindo o que Celso Furtado denominou como “movimento de deslocamento do centro dinâmico da economia brasileira para o sudeste”, processo no qual a industrialização nacional e o incremento tecnológico – que se concentram na região – altera os fatores de dinamismo econômico do país (FURTADO, 1962), consolidando, assim, o protagonismo do estado de São Paulo na atividade. É através dos recursos do Proálcool, nas décadas de 1970 e 1980, que a cana-de-açúcar espalha, ainda que timidamente, suas raízes pelos planaltos Central e Meridional (MARQUES, 2017).

De acordo com Marques (2017), a expansão da cana-de-açúcar durante os anos 1970 e 1980 se deu principalmente pelo fortalecimento da produção em territórios tradicionalmente canavieiros (com destaque para o interior paulista), e apenas residualmente em lugares sem tradição com a cultura, mas que se encontravam próximos às regiões produtoras e contavam com farta disponibilidade de terras, como Mato Grosso do Sul e Goiás. Com efeito, “os estados que mais se destacaram na absorção de recursos do Proálcool foram: SP (36,0%), MG (10,3%), AL (8,1%), PR (7,9%), GO (7,2%), PE (7,1%), MT (3,2%), RJ (3,0%), PB (2,7%) e MS (2,5%)” (SHIKIDA, 1997, p. 84).

Isso porque o desenho do mercado sucroenergético desse período e dos programas setoriais voltados a ele exprimem relações de poder e influência política diretamente ligadas à posse da terra e ao prestígio tradicionalmente atrelado à atividade canavieira. Não por acaso o estado de São Paulo é o território mais favorecido pelo programa. A exemplo, Moreira (2013) cita a família Ometto (importante usineira do interior paulista) como peça-chave da elaboração do Proálcool, estando diretamente ligada à sua implementação. Usineiros de Pernambuco e Alagoas eram capazes de acessar recursos públicos (de maneira indevida) para o financiamento de suas atividades através de relações pessoais estabelecidas com funcionários de altos cargos do Instituto do Açúcar e do Álcool (BRASIL, 1977). Isso põe em evidência o caráter patrimonialista da relação entre usineiros e Estado no Brasil, manifestando o poder historicamente consolidado da elite canavieira nacional em sua influência política e na apropriação de recursos públicos.

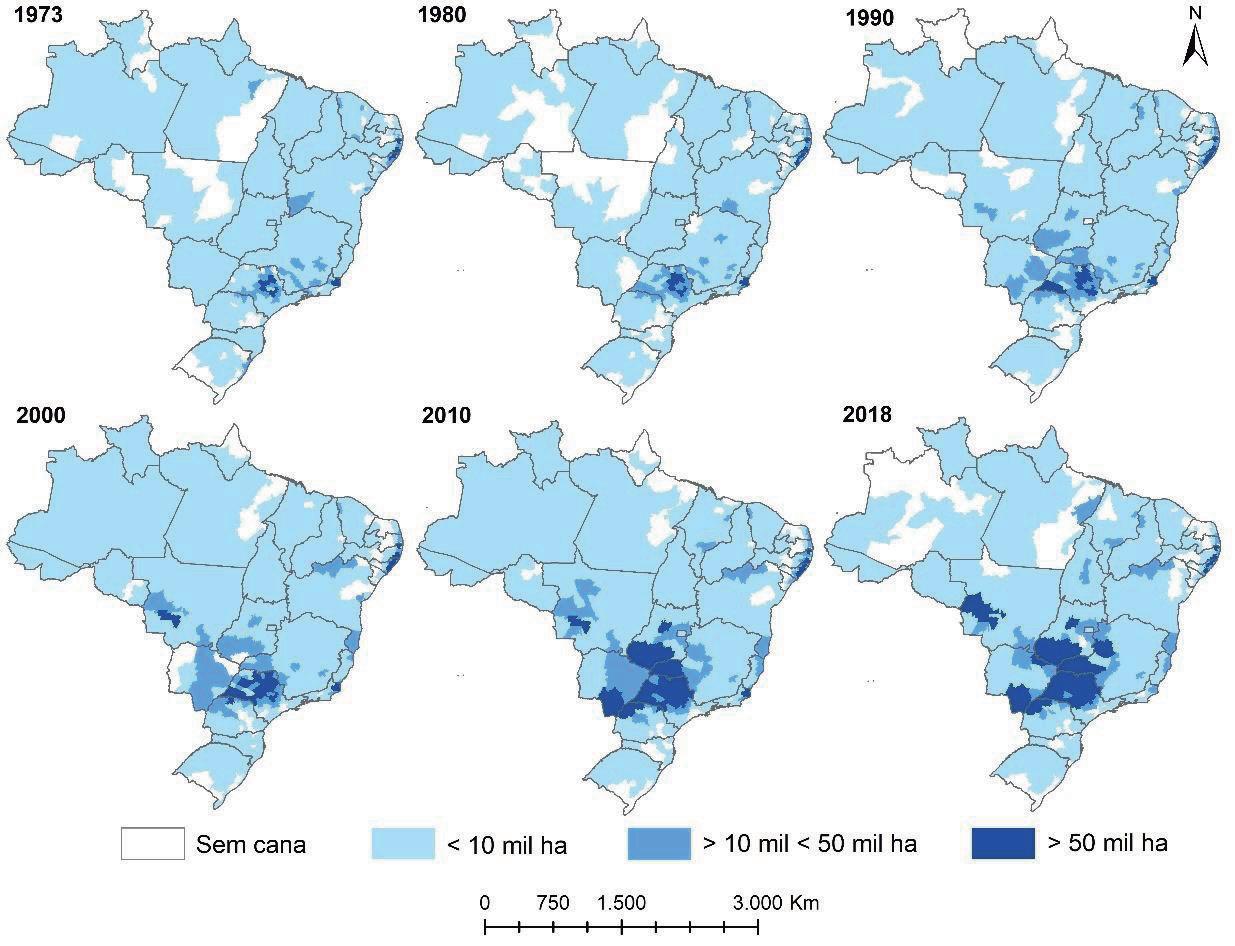

Mapa 1

Área plantada com cana-de-açúcar nas microrregiões brasileiras, 1973 a 2018

Fonte: PAM-IBGE e GEMAP. Elaboração de Valdemar Wesz Jr.

Os dados do GEMAP fornecem elementos interessantes para pensarmos a reconfiguração espacial da produção sucroenergética, a partir das informações da PAM-IBGE. Como podemos verificar no mapa 1, a cana-de-açúcar amplia significativamente sua presença no Centro-Sul brasileiro entre 1973 e 2018, especialmente na região que contempla o oeste paulista, triângulo mineiro, sul e sudeste goiano e o sudoeste de Mato Grosso do Sul. Chama atenção que essa expansão territorial se faz com a diminuição da produção canavieira na Zona da Mata nordestina e na região dos campos no Rio de Janeiro, regiões tradicionalmente açucareiras e importantes produtoras até o início dos anos 2000. Esse elemento nos faz analisar o fenômeno não enquanto uma simples expansão do mercado sucroenergético, mas como uma reconfiguração de sua disposição territorial.

Nesse caso, é particularmente relevante a topografia de baixa declividade, necessária à mecanização da colheita de cana. Isso porque tanto a Zona da Mata nordestina quanto a região canavieira do Rio de Janeiro são territórios acidentados, impróprios para o corte mecanizado. Um contexto de moderni-

zação tecnológica, intrinsecamente atrelado aos custos de produção das usinas, levou a uma diminuição da participação dessas regiões na produção nacional total, pari passu o aumento do Centro-Sul, como fica evidente na tese de Ana Maria Soares de Oliveira (2009).

Marques (2017) identifica que é a partir da inclusão dos motores flexfuel no mercado automobilístico brasileiro, em 2003, que se dá o impulso para o mais recente ciclo expansionista do setor sucroenergético nacional, que se materializa em seu crescimento nos estados do centro-oeste. Soma-se a isso um ciclo de elevação nos preços das commodities agrícolas e minerais e as perspectivas otimistas de crescimento do setor, atreladas à emergência do etanol enquanto solução sustentável para as questões energéticas e climáticas no debate internacional.

Em linhas gerais, a produção canavieira nacional experimenta um crescimento da ordem de 91,18%, entre 2003 e 2020, em termos de quantidade produzida – alcançando seu pico em 2016, com um valor absoluto de 768.594.154 toneladas de cana (IBGE, 2024). Para o mesmo período, é observado um incremento de 86,44% na área colhida de cana, em hectares (Op. cit., 2024). A diferença percentual entre as duas taxas nos sugere um ganho de produtividade por hectare inferior a 5% durante os 17 anos considerados, o que indica um crescimento pautado majoritariamente em um modelo de expansão horizontal, à revelia dos ganhos de eficiência decorrentes de avanços tecnológicos. Esse indicativo, entretanto, necessita ser verificado a partir de outros dados, uma vez que as taxas podem ser impactadas pelo aumento da produção em terras de menor qualidade, o que pressionaria diretamente uma queda na produtividade média da cultura.

O Centro-Oeste brasileiro acompanha a tendência nacional do setor, experenciando um crescimento vertiginoso da área ocupada com cana a partir de 2006, como pode ser observado no Gráfico 1. Sua taxa de crescimento médio anual, de 9% entre 2003 e 2020, em comparação com a média nacional de 4% ao ano, evidencia um movimento da cana-de-açúcar brasileira em direção aos estados da região, os quais ocupam um lugar de destaque nesse processo. Para os casos de Goiás e Mato Grosso do Sul, as taxas médias anuais de crescimento da área colhida de cana são das ordens de 12% e 11%, respectivamente (IBGE, 2022).

Gráfico 1

Área colhida (em ha) de cana-de-açúcar no Centro-Oeste, 1990 a 2020

Fonte: PAM-IBGE. Elaboração do autor.

Goiás é o estado que apresenta o crescimento mais acentuado da atividade canavieira entre as unidades da federação da região. O desenvolvimento do seu Complexo Canavieiro, como mostram os dados coletados, não se dá de maneira homogênea no território goiano, mas através da formação de microrregiões especializadas, onde a ocorrência do cultivo de cana-de-açúcar é mais presente.

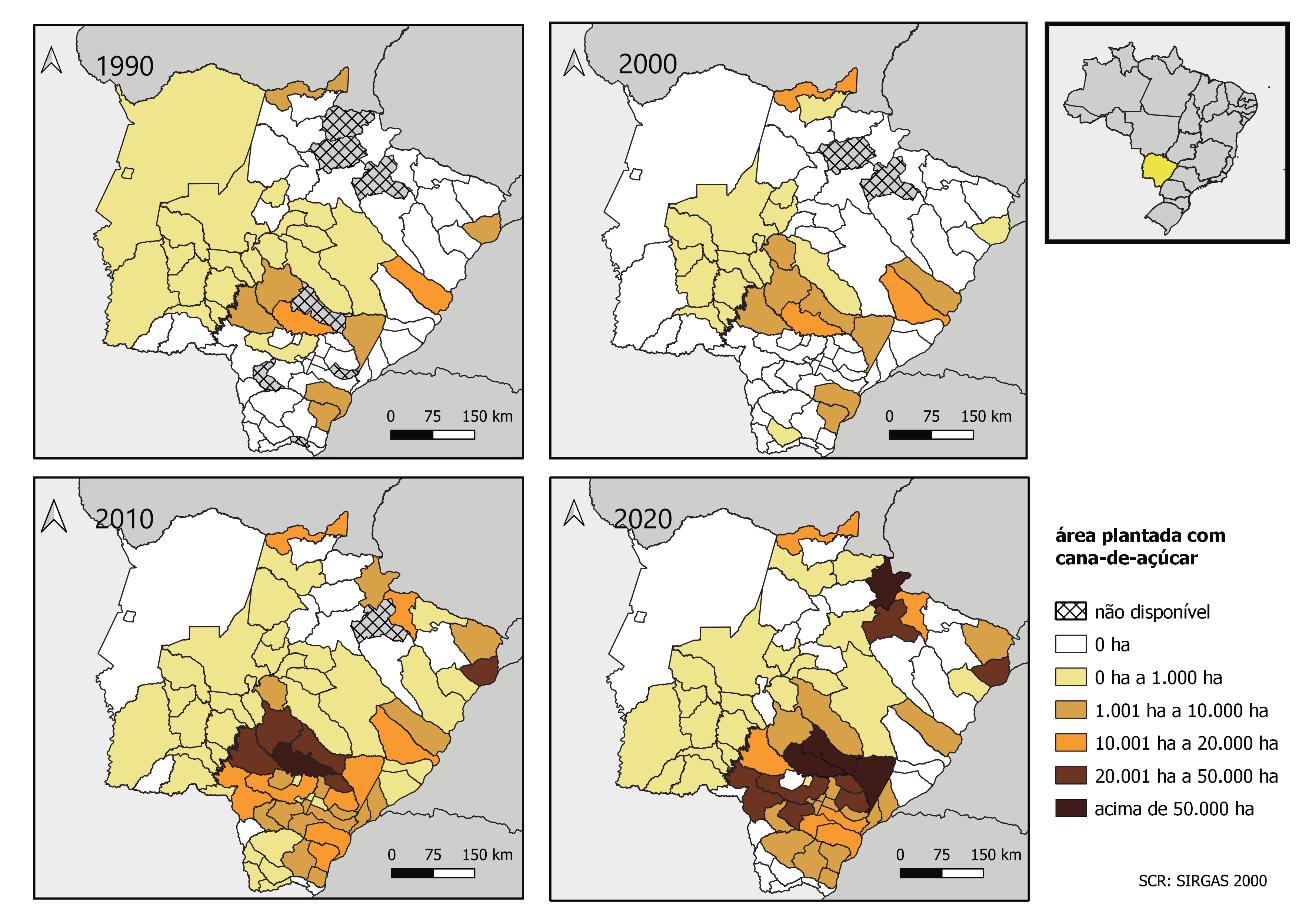

Mapa 2

Área plantada com cana-de-açúcar, por município, no estado de Goiás em 1990, 2000, 2010 e 2020

Fonte: PAM-IBGE (2022). Elaboração do autor.

Podemos perceber um fortalecimento da cultura canavieira no sul do estado, principalmente nas microrregiões de Quirinópolis, Sudeste Goiano, Meia Ponte e Vale do Rio dos Bois; mais ao norte a região de microrregião de Ceres também apresenta uma produção significativa, ainda que em menor grau. Em termos gerais, o estado apresenta um aumento de quase 500% na produção canavieira entre 2003 e 2020, chegando a ultrapassar os 1000% quando referente ao intervalo 1990/2020, e é – no momento – a principal fronteira agrícola do complexo canavieiro brasileiro.

O que fica evidente, ademais, é o movimento de concentração pelo qual passa a agricultura canavieira goiana, uma vez que, até 2010, é possível verificar a presença da cana-de-açúcar na grande maioria dos municípios do estado, ao passo que ao final de 2020 a presença da cultura se restringe às regiões de maior ocorrência. Isso se deve a fatores endógenos e exógenos ao mercado sucroenergético.

Primeiramente, podemos inferir uma tendência de concentração da atividade canavieira, centrada nas localidades próximas às unidades processadoras, dinâmica essa intrínseca ao setor e bem analisada em Pinheiro (2015). Outrossim, essa tal concentração pode ser impactada pela competição por terras dos diversos setores do agronegócio, a exemplo da produção de soja, milho e sorgo – três culturas muito presentes no estado goiano e que experienciaram um forte crescimento na última década. O crescimento dessas culturas avança pelo cerrado goiano e incorpora territórios em que a presença canavieira é fraca, ou simplesmente residual.

A competição com outras culturas é um elemento central da expansão canavieira em Goiás e tem sido mencionado pela literatura especializada, porém cabe salientar que as divergências em relação ao tema nos fazem tratá-lo com o devido cuidado. Apesar de a narrativa dominante, propagada pelo setor e por alguns trabalhos acadêmicos – como é o caso de Oliveira (2011) –, reiterar que o crescimento da cana tem se dado majoritariamente através da incorporação de áreas de pastagens degradadas e, portanto, não competindo com outras culturas, alguns trabalhos apresentam análises contestatórias que evidenciam a disputa por terras no contexto goiano. Nassar et al. (2008) concluíram, a partir de uma matriz de competição entre produtos, que há concorrência entre soja e cana, milho e cana e também desta última com pastagens não degradadas em Goiás. A partir disso, Castro et al. (2010) indicam que o que se assistiu foi a substituição maciça de culturas anuais, em especial a soja, pela produção canavieira.

Isso fica evidente no caso do município de Rio Verde, no qual o então prefeito (em 2006), pressionado pelos produtores de soja, sancionou uma lei que limitava o plantio de cana em apenas 10% do território municipal, numa tentativa de preservar a diversificação da economia local (RIO VERDE, 2006).

A lei, entretanto, foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal em ação de

inconstitucionalidade, evidenciando o papel do Estado como agente regulador do mercado e de suas condições de existência, como preconizado por Bourdieu (2005) e Fligstein e McAdam (2012).

No caso do Mato Grosso do Sul, a produção canavieira percebe um aumento de 430% na quantidade de cana produzida (em toneladas). Esse aumento, assim como no caso goiano, se deu a partir da formação de territórios de especialização produtiva do complexo canavieiro, com destaque para a microrregião de Dourados.

Mapa 3

Área plantada com cana-de-açúcar, por município, no estado de Mato Grosso do Sul em 1990, 2000, 2010 e 2020

PAM-IBGE (2022). Elaboração do autor.

De maneira parecida com Goiás, verificamos que o movimento de expansão, que faz com que a cana alcance em algum grau a maioria dos municípios sul-mato-grossenses em 2010, se transforma num movimento de concentração da atividade canavieira em territórios especializados. Inferimos isso uma vez que a retração – no ano de 2020 – do número de municípios produtores não é acompanhada por diminuições no total de área plantada ou de cana produzida (IBGE, 2022).

Em Mato Grosso do Sul, a cana-de-açúcar encontra, para além de condições edafoclimáticas favoráveis e topografia conveniente à mecanização da colheita, uma estrutura fundiária altamente concentrada que propicia a formação do

latifúndio canavieiro. De acordo com Souza (2021), do Instituto Socioambiental (ISA), o coeficiente de Gini da estrutura fundiária sul-mato-grossense é o segundo maior do Brasil, atestando 0,84, atrás apenas da Bahia. Trabalhos como Ramos (1999) e Szmrecsányi et al. (2008) já apontavam para a íntima relação entre agroindústria sucroenergética e a grande propriedade fundiária no Brasil. Essa característica se mostra de suma importância no caso sul-mato-grossense, cuja formação agrária está diretamente ligada à pecuária extensiva em grandes extensões rurais.

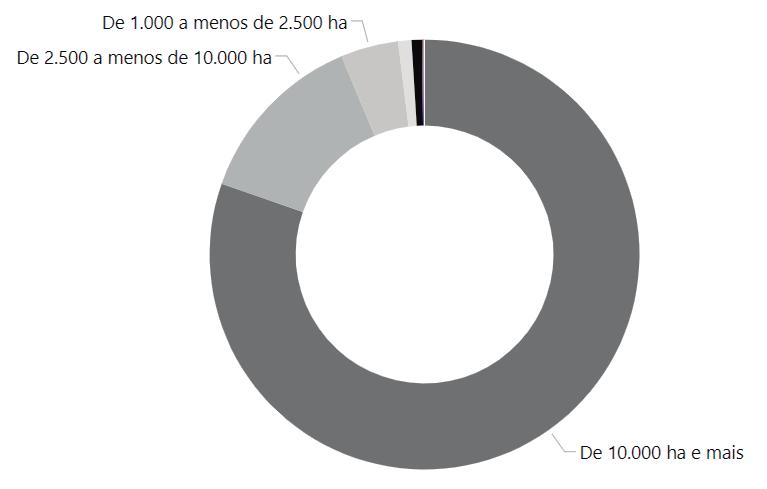

Gráfico 2

Quantidade produzida de cana-de-açúcar por grupo de área em MS (participação no total), 2017

Fonte: Censo Agropecuário (2017). Elaboração do autor.

Os dados do último Censo Agropecuário, de 2017, mostram que os estabelecimentos com área acima de 10 mil hectares são responsáveis pela produção de 80% de toda a produção canavieira do estado de Mato Grosso do Sul. Juntamente com os estabelecimentos que detêm entre 2.500ha e 10.000ha, às áreas de latifúndio são imputados 93,6% de toda cana-de-açúcar colhida no estado (IBGE, 2017).

Entre os três estados do Centro-Oeste, Mato Grosso é o que apresenta um complexo canavieiro menos pujante, sendo o único entre eles a perceber uma diminuição da participação da cana-de-açúcar no total da área agrícola estadual ao longo das décadas, que passou de 2,68% em 1990 para 1,55% em 2020. Essa diminuição relativa, todavia, não se reflete em um decréscimo dos valores absolutos da produção canavieira do estado, que passou de pouco mais de 3

milhões de toneladas em 1990 para 20.800.469t em 2020 (aumento relativo de 585%) (IBGE, 2024).

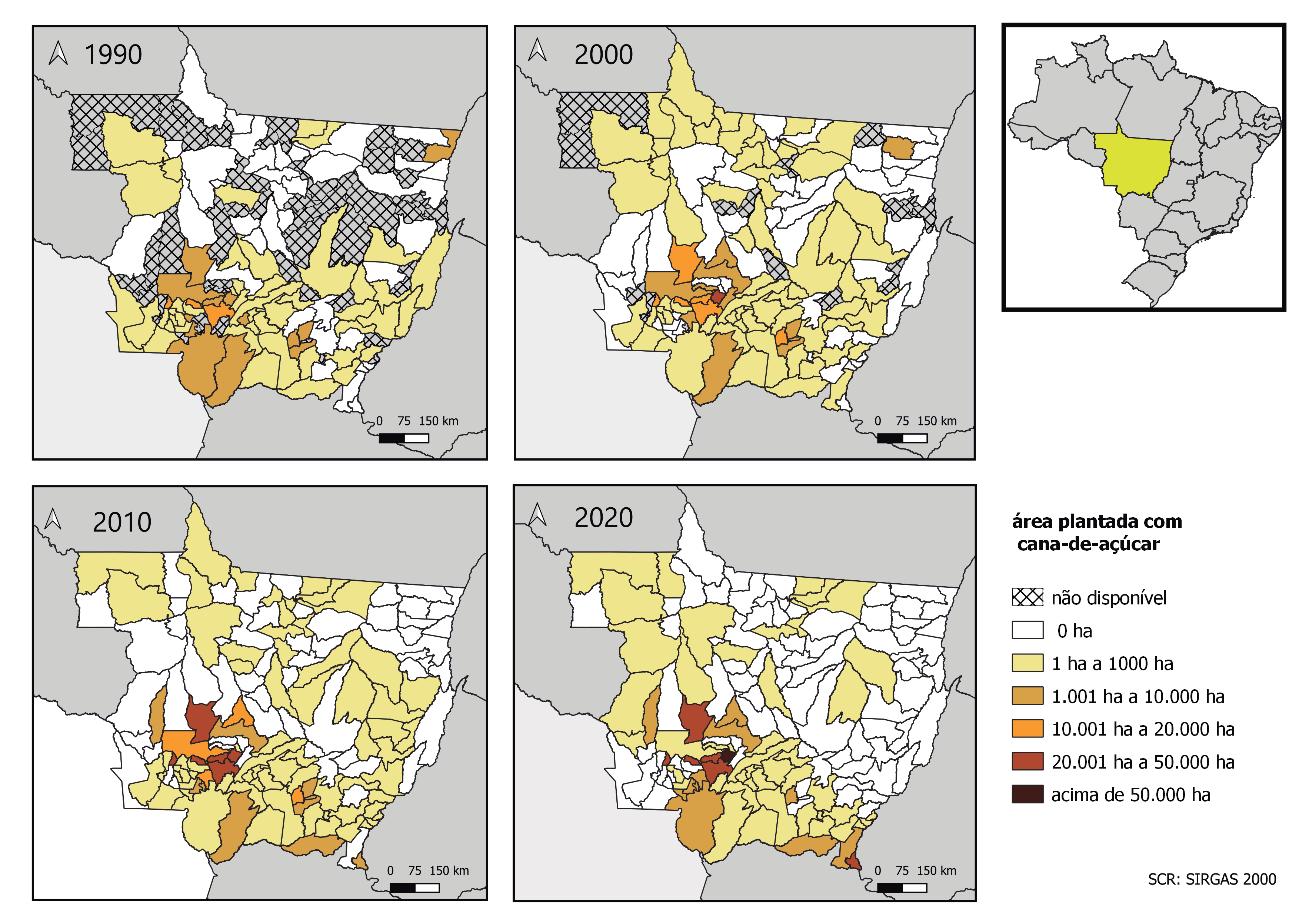

Mapa 4

Área plantada com cana-de-açúcar, por município, no estado de Mato Grosso em 1990, 2000, 2010 e 2020

Fonte: PAM-IBGE (2022). Elaboração do autor.

Mato Grosso tem se destacado nas últimas duas décadas enquanto uma das principais fronteiras agrícolas do Brasil e um dos mais relevantes polos de atração de investidores ligados ao agronegócio. O avanço do desmatamento da Amazônia e da ocupação de terras devolutas no norte do estado tem incorporado uma enorme área ao mercado de terras agrícolas, ajudando a formar um horizonte de expansão da agricultura atrelada a uma oferta crescente de terras agrícolas a baixo custo, cujos efeitos têm sido expressivos. Entre 2006 e 2017, o estado observou um incremento de mais de 6,2 milhões de hectares em sua área total agricultável, fruto da incorporação de novas terras, contando agora com quase 55 milhões de hectares disponíveis à agropecuária (IBGE, 2006; 2017).

De modo a organizar a expansão canavieira e dar uma resposta aos questionamentos internacionais sobre o impacto ambiental do crescimento do setor, o governo brasileiro realizou, em 2009, o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (MANZATTO, 2009) com o objetivo de regular a presença da cana no território nacional de modo a proteger biomas sensíveis – como a Amazônia e o Pantanal. Os próprios dados do ZAE-Cana questionam o

argumento que diz que a cultura canavieira se expandiu para o centro-oeste devido à qualidade propícia dos solos dos planaltos Central e Meridional. Isso porque, segundo a pesquisa, podemos observar que a maioria das terras do Centro-Oeste não apresenta alta aptidão para o cultivo da cana.

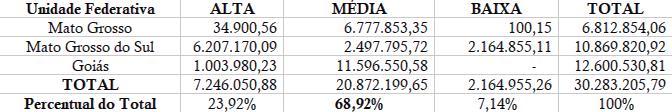

Tabela 1

Quantidade de terras (em ha) com aptidão Alta, Média e Baixa para o cultivo de cana-de-açúcar nas UFs MT, MS e GO, 2009

Fonte: Manzatto (2009). Elaboração do autor.

É necessário pontuar que os dados expostos na tabela dizem respeito apenas às áreas aptas à produção canavieira segundo os parâmetros estabelecidos pelo Zoneamento, exprimindo um determinado referencial sobre o que se considera uma produção eficiente para os padrões contemporâneos. Nesse sentido, a pesquisa levou em conta a declividade dos terrenos, numa perspectiva de condições de mecanização da colheita, aptidão agrícola do solo e aptidão edafoclimática das regiões, considerando, por exemplo, incidências de chuva e riscos de geada (MANZATTO, 2009). Podemos perceber que o centro-oeste brasileiro, como um todo, possui mais de dois terços das terras (aptas) com aptidão média à cultura canavieira. Em termos absolutos, os números são significativos, uma vez que a região possui quase a mesma quantidade de terras de alta aptidão que o estado de São Paulo. Todavia, considerando se tratar de um território já ocupado com atividades agrícolas e por populações rurais e indígenas, não se pode inferir que a expansão canavieira se dê exclusivamente sobre as terras de maior aptidão – é preciso considerar que esse movimento compreende também terras de menor qualidade. Portanto, não se pode considerar a qualidade do solo como único elemento definidor da reconfiguração espacial da cana-de-açúcar. Parte da literatura especializada aponta como principais determinantes dessa expansão a disponibilidade de terras agrícolas e seus baixos preços, bem como a saturação das tradicionais áreas de cultivo em São Paulo e no Nordeste (CASTRO et al., 2010; OLIVEIRA; 2009; MARQUES, 2017; SHIKIDA, 2013). Complementarmente, Fernandes et al. (2011) também reiteram a expansão ocorria em terras contíguas às regiões produtoras, aproveitando as características edafoclimáticas e infraestrutura logística.

A escassez de áreas para o crescimento da agroindústria sucroenergética em São Paulo pressiona o preço da terra e, consequentemente, o custo de seu arrendamento, tornando mais onerosa a produção de matéria-prima pela indústria e fazendo-a competir com as demais unidades processadoras da região, por vezes limitando a oferta de cana para a moagem, por vezes elevando sobremaneira seus custos (OLIVEIRA, 2009; SHIKIDA, 2013). Nesse cenário, a expansão horizontal para terras contíguas e de menor custo de arrendamento se torna uma estratégia promissora. Esse é um ponto fundamental elencado por um dos entrevistados, ex-funcionário dos grupos USJ e Cosan e que participou de projetos de implantação de usinas no Centro-Oeste. O informante aponta também para o cuidado em selecionar regiões que não contassem com outras unidades instaladas ou em vias de instalação, tendo em vista manter o baixo custo de arrendamento dos territórios e evitar a competição entre unidades.

Outro fator levado em consideração diz respeito à infraestrutura logística e sua consequente capacidade de escoamento da produção. No caso da Usina São Francisco (do grupo SJC Bioenergia), o município de Quirinópolis (GO) foi escolhido por, além de atender às expectativas edafoclimáticas, possibilitar o escoamento do produto final através do Rio Paranaíba, alcançando, assim, os mercados consumidores de São Paulo. Ademais, esperava-se, a partir de uma localização privilegiada em Goiás, fazer o abastecimento das regiões Norte e Nordeste, de acordo com o mesmo informante, tendo em vista que o polo sucroenergético nordestino é fundamentalmente especializado na produção açucareira. A declividade do território passa a ser um elemento relevante à medida que avança a mecanização das colheitas e as regulamentações sobre as queimadas, alterando dimensões importantes da dinâmica produtiva do setor sucroenergético. Regiões com terras mais planas, propícias à utilização de colheitadeiras, se tornam progressivamente mais atraentes ao agronegócio canavieiro, que enxerga na substituição do corte manual uma importante estratégia para a diminuição dos custos de produção e para o fortalecimento de sua imagem de atividade econômica sustentável. Ainda assim, é necessário considerar o afastamento da região em relação aos centros de consumo nacional (e também em relação aos portos brasileiros, tendo em vista a expectativa de comoditização do etanol nas décadas de 2000 e 2010). Como apontado por outro entrevistado pela pesquisa, o mercado consumidor do Centro-Oeste é incapaz de absorver a produção sucroenergética local, de modo que os custos logísticos da região deveriam atuar de maneira a desestimular a expansão da cultura.

Isso posto, avaliamos que o Centro-Oeste brasileiro, por suas características topográficas, começa a ganhar centralidade nas estratégias de expansão das empresas do setor, em um contexto de necessidade de ampliação da produção. No entanto, outros fatores precisam ser considerados para explicar satisfatoriamente o processo.

A ENTRADA DE NOVOS AGENTES ECONÔMICOS E A RECONFIGURAÇÃO DO CAMPO SUCROENERGÉTICO

É preciso pontuar que o desenvolvimento histórico do setor sucroenergético nacional se mistura ao fortalecimento de elites agrárias regionais, as quais congregavam – em decorrência do latifúndio e da oligopolização da terra – poder político e influência, inclusive para garantir a manutenção de benefícios e de interesses próprios junto ao Estado, em seus diferentes níveis. Disso resultou uma estrutura setorial cujos grupos dominantes eram bem delimitados e atuavam localmente, em suas zonas de controle e influência, como é o caso dos grupos Cosan e São Martinho em São Paulo, ou os grupos Tavares de Melo e Carlos Lyra no Nordeste. Essa configuração se altera justamente a partir dos anos 1990 (e mais intensamente com a passagem para o século XXI) devido à abertura econômica e desregulação setorial ocorrida, em conjunto com o boom de investimentos ligados à promessa de transição energética já mencionada anteriormente, o que altera a estrutura do campo sucroenergético com a entrada de diversos agentes internacionais na produção canavieira.

Podemos identificar um processo intenso e agressivo desses grandes grupos estrangeiros em sua expansão na atividade canavieira para o Centro-Oeste, com a aquisição de diversas unidades na região. Em 2008, a Bunge adquire a unidade Monteverde, Ponta Porã, ao passo que a British Petroleum (BP) se torna acionista da usina Tropical, em Goiás. Essa última, em 2011, também incorpora a Usina Itumbiara, no município de mesmo nome. BP e Bunge, em 2019, se unem para formar a joint venture BP Bunge Bioenergia e, congregando 11 unidades produtivas no território nacional, fazer frente à expansão da Raízen, grupo líder no setor.

O grupo argentino Adecoagro, do investidor George Soros, tem uma presença mais tímida e, ainda assim, detém duas usinas em Mato Grosso do Sul (ADECOAGRO, 2022), ao passo que a Cargill se expande para o Centro-Oeste a partir da formação de uma joint venture com o grupo paulista USJ, a SJC Bioenergia, com duas unidades no sul goiano (MARQUES, 2017). Segundo o site da própria USJ, um dos objetivos da joint venture é transformar o sul do estado em um polo de produção de alimentos e energia renovável (USJ, 2022), o que demonstra a estratégia de formação de clusters de produção em territórios de expansão canavieira.

O grupo Louis Dreyfus, através da LDC Bioenergia, adquire, em 2007, todas as unidades produtivas do grupo alagoano Tavares de Melo (que se retira da produção sucroenergética), que detinha no estado de Mato Grosso do Sul as unidades Maracajú, na cidade de mesmo nome e a Passa Tempo, em Rio Brilhante, e inaugura (no ano seguinte) a unidade Rio Brilhante, no mesmo município. A subsidiária, após se fundir com o Santelisa Vale em 2009, se

transforma em Biosev e constitui o segundo maior grupo do setor naquele momento (MUNDO NETO, 2012).

Fica evidente o papel das multinacionais na expansão canavieira para o Centro-Oeste. Mesmo os tradicionais grupos paulistas, ao se expandirem para novas regiões, o fazem em aliança com esses novos atores do mercado. Assim como a parceria entre USJ e Cargill, o grupo São Martinho – importante e tradicional produtor de açúcar e álcool de São Paulo – se une à Petrobrás Biocombustíveis (PBio) para a construção de seu projeto greenfield em Quirinópolis, a Usina Boa Vista, através da joint venture Nova Fronteira (MUNDO NETO, 2012). As duas empresas dividiram a participação acionária da subsidiária até 2016, momento em que a PBio anuncia sua retirada da produção de biocombustíveis no país e vende sua posição para a São Martinho, que passa a ser a única proprietária da unidade (PETROBRÁS, 2016).

O grupo Cosan é, entre os grupos dominantes do mercado, aquele que apresenta a estratégia mais agressiva de expansão. Sua abertura de capital bem-sucedida, pioneira entre as empresas do setor, complementada com a parceria com o grupo Shell e o aporte milionário da petrolífera na Raízen (COSAN, 2010), alavancaram o potencial do grupo para levar a cabo um projeto agressivo de aquisição de suas concorrentes no estado de São Paulo, aproveitando como nenhuma outra os ganhos de escala e vantagens comparativas em uma das mais privilegiadas regiões canavieiras do país, o que pode ser verificado em Bellentani (2015). Ainda assim, a Raízen não fica de fora desse movimento para o Centro-Oeste e, em 2009, inaugura duas novas plantas industriais na região.

Em 2022, a Raízen firmou a aquisição da concorrente Biosev, segunda maior produtora do país, e com isso incorpora também as unidades da segunda em Mato Grosso do Sul. Congregando agora 33 unidades processadoras, é o maior grupo do mercado sucroenergético nacional. Com a venda, o grupo Louis Dreyfus Commodities se retira do setor e a joint venture BP Bunge Bioenergia passa a ser a principal concorrente da Raízen.

Outra empresa relevante na região Centro-Oeste e que deve ser mencionada é a Atvos, controlada do grupo Odebrecht para produção de bioenergia, que se insere no mercado sucroenergético pautada numa estratégia de fixação nas áreas de expansão canavieira.

Conforme declaração do Diretor Estratégico da ETH Bioenergia [antigo nome da Atvos], os projetos foram pensados para constituírem polos produtivos, nos quais todas as unidades estariam próximas umas das outras. Desse modo, a região do Pontal do Paranapanema foi escolhida para constituir o primeiro cluster e os outros dois, respectivamente no sul de Goiás e na região de Rio Brilhante/MS. Assim, o Grupo Odebrecht inicia seus passos na agroindústria canavieira elegendo também as atuais áreas em expansão no Centro-Sul, particularmente situada no polígono do agronegócio; considerando além do

mercado consumidor, as condições de logística e também estratégicas, legitimando assim o uso das terras griladas do Pontal do Paranapanema, das terras férteis da bacia do Paraná, bem como a possibilidade de usufruto das potencialidades do Aquífero Guarani (OLIVEIRA, 2009, p. 116).

A empresa leva adiante seu plano a partir da incorporação, em 2011, do grupo BRENCO, que se estabelecera no mercado a partir do desenvolvimento de projetos greenfields em áreas de expansão canavieira, tornando-o o negócio perfeito para os projetos do grupo Odebrecht. Com a fusão o grupo totaliza nove unidades de processamento, formando um importante cluster no sudoeste goiano (e regiões de fronteira do MS e MT) e na microrregião de Rio Brilhante (MS).

Ainda que chame atenção o movimento de fusões e aquisições e reestruturações societárias que levaram a um aumento da concentração do setor em torno de poucos agentes com alto grau de capitalização no Centro-Oeste brasileiro, devemos pontuar a importância dos vários projetos greenfield que se instalaram na região, contribuindo para a ampliação e modernização do parque produtivo regional. Das 17 usinas hoje em operação no estado de Mato Grosso do Sul, 11 foram construídas após 2003; Mato Grosso, que conta atualmente com 16 unidades, teve 9 construídas a partir de 2003; já Goiás, que conta com 32 usinas em seu território, teve 18 construídas na esteira do último ciclo expansionista (SAPCANA, 2022). Esses dados foram obtidos do Sistema de Acompanhamento da Produção Canavieira (SAPCANA), do MAPA, e checados a partir das informações disponibilizadas nos sites dos próprios grupos proprietários das unidades.

O complexo canavieiro sul-mato-grossense é, sem dúvida, o mais concentrado nas mãos dos grandes grupos dominantes do mercado. Entre suas 17 unidades de processamento, nove são controladas por algum dos grupos anteriormente mencionados (compreendendo 52% do complexo), sendo três da Atvos, duas da Adecoagro, uma da BP Bunge e três da Raízen. Em Goiás, a concentração é menor e podemos observar alguns grupos regionais mais fortalecidos, como o grupo Vale do Verdão (que detém três usinas no estado). No segundo estado, a Atvos conta com mais três unidades, BP Bunge com duas, SJC com duas, São Martinho com uma, Raízen com uma, totalizando nove usinas de 32 presentes no estado – uma concentração de 28,1%.

Observamos, também, alguns grupos nordestinos como o Grupo Farias e o grupo Japungu (com três e duas unidades, respectivamente), que se mantiveram desde a migração nos anos 1990 para o estado de Goiás, o que mostra que o complexo canavieiro goiano se manteve mais competitivo ao longo dos anos e foi capaz de garantir a sobrevivência de uma parcela maior de seus atores sociais. As razões para a diferenciação do setor nos dois estados e as respectivas condições de sobrevivência das empresas são matérias interessantes para investigações futuras sobre o complexo canavieiro.

O parque produtivo de Mato Grosso se diferencia radicalmente dos demais. Apesar de ser menor, com 16 unidades processadoras de cana-de-açúcar, é o único que apresenta a instalação de novas usinas em um período recente, uma vez que nos demais estados do Centro-Oeste a última inauguração de uma nova planta industrial se deu em 2013. Esse crescimento recente é puxado pelo otimismo acerca do etanol de milho, que tem ganhado espaço na região. As usinas denominadas “flex”, que se utilizam tanto do milho quanto da cana para processar o etanol, e usinas que operam exclusivamente com o cereal, são responsáveis pela totalidade dos empreendimentos instalados a partir de 2017 em Mato Grosso. Dos grandes grupos sucroenergéticos do país, apenas a Atvos, com uma unidade em Alto Taquari, está presente no estado, que em geral demonstra um complexo industrial sucroenergético menos concentrado – no qual prevalecem grupos menores e mais novos, como a FS Agrisolutions e Inpasa Bioenergia, e algumas cooperativas que se mantiveram ao longo das décadas, casos da Coperb e Copródia (SAPCANA, 2022).

Tem-se então uma caracterização do complexo canavieiro do centro-oeste brasileiro e os principais atores nele integrados. Oliveira (2009) e Mundo Neto (2012) demonstram, detalhadamente, como os novos grupos presentes na atividade canavieira vão, aos poucos, direcionando seus investimentos para os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás ao longo das últimas duas décadas, transformando a região na principal fronteira de expansão do setor, atualmente. A entrada de grandes multinacionais do agronegócio tem um impacto relevante no processo, uma vez que, como aponta Mundo Neto, os “quatro grandes grupos econômicos internacionais [ADM, Bunge, Cargill e LDC], gradativamente transferiram suas unidades de processamento para a região Centro-Oeste, acompanhando a migração da cultura da soja da região Sul-Sudeste” (2012, p. 131-132), demonstrando a complexidade do fenômeno e a dificuldade analítica de isolar o objeto de um ambiente mais amplo que compreende o agronegócio brasileiro e a questão agrária da região Centro-Oeste.

O que se extrai é que a entrada de novos atores é causa e efeito das transformações pelas quais passa o setor sucroenergético nacional. A desregulamentação setorial dos anos 1990, ao desestabilizar as relações econômicas e sociais que sustentavam a atividade canavieira nacional, abre espaço para a entrada de novos agentes econômicos suficientemente grandes para alterar as relações de poder dentro do campo e reposicionar as empresas dominantes. Esses grupos trazem consigo novas concepções de controle, nos termos de Fligstein (2001), novas estratégias e também possibilidades diferentes de ação, como redes de contatos com outros grupos estrangeiros, acesso a mercados internacionais de crédito e de capitais, de modo que alteram os padrões de comportamento e o contexto concorrencial do campo sucroenergético. Soma-se a isso a grandeza dos investimentos desses grupos internacionais, dado seu alto grau de capi-

talização, que fez com que os grupos menores tiveram que se aglutinar para garantir um cenário de competição e sobrevivência, pressionando o setor para um movimento de concentração.

Vemos, portanto, que as características institucionais do mercado sucroenergético são fundamentais para sua configuração territorial. Enquanto este era rigidamente regulado pelo Estado, os arranjos político-institucionais estabelecidos garantiam a sobrevivência das empresas através do controle direto sobre a oferta, os preços e os investimentos. A expansão da atividade canavieira se dava majoritariamente através do fortalecimento local de elites regionais, que ampliavam o controle sobre seus territórios de influência. Dessa forma, mantinham-se grupos econômicos relativamente pequenos e territorialmente delimitados.

Uma vez que tomam forma as mudanças no mercado sucroenergético a partir da década de 1990, muito bem analisadas por Vian (2001), as características físicas do território (principalmente topográficas, dada a perspectiva de mecanização e eliminação das queimadas para que o etanol preservasse uma imagem de biocombustível limpo) passam a ganhar maior centralidade nos cálculos econômicos dos agentes que disputam por vantagens comparativas em um cenário concorrencial mais acirrado e agressivo.

Fligstein (2001) identificada que a entrada de grupos externos em um determinado campo econômico (ou mercado) é um importante vetor de mudanças institucionais e estruturais. Nesse sentido, a entrada dos grupos invasores – termo utilizado pelo autor – no setor ratifica e aprofunda essa nova relação com a terra, posto que a concepção do espaço enquanto território de influência política, memória e tradição que caracterizava as elites regionais não é compartilhada por grupos multinacionais que concebem a terra exclusivamente enquanto fator de produção, orientando sua expansão territorial a partir de seu custo, produtividade e potencial de valorização. Com isso, tem-se uma passagem de um modelo de expansão canavieira intrarregional para outro direcionado às fronteiras agrícolas da cana-de-açúcar, notadamente nos territórios mais cobiçados pelo agronegócio nacional contemporâneo.

Finalmente, podemos inferir que o fenômeno que caracterizamos como expansão canavieira para o Centro-Oeste é complexo e multidimensional. Muitos são os determinantes dos movimentos descritos, desde as políticas setoriais às concepções mais básicas dos agentes econômicos sobre as características de sua atuação.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, evidenciamos que se concretizou, de fato, uma expansão da cultura canavieira para os estados do centro-oeste brasileiro e que essa expansão possui características peculiares, principalmente devido aos agentes

econômicos presentes e às transformações no contexto geral do setor sucroenergético nacional a partir do movimento de desregulamentação e abertura que se iniciou nos anos 1990.

Como demonstrou Vian (2001), a desregulamentação setorial instaurou um novo contexto concorrencial no setor, mais competitivo, em que os custos de produção passaram a ocupar um papel central na sobrevivência das empresas. Nesse sentido, aquilo que chamamos de “aspectos técnicos da produção canavieira” de fato ganham maior relevância à medida que permitem às empresas aproveitar sinergias e aumentar os ganhos de escala e, consequentemente, suas margens de lucro. Especialmente a topografia, na medida em que possibilita a mecanização do corte da cana, é um fator determinante para a expansão para o Centro-Oeste.

O ciclo expansionista que atingiu o Centro-Oeste marca uma mudança na dinâmica territorial da cana-de-açúcar, com a passagem de um crescimento intrarregional – pautado no fortalecimento de elites locais – para uma expansão horizontal voltada para a captura de novas terras em territórios de fronteira ou em que a presença canavieira era incipiente. Isso se deu, como vimos, a partir de dois elementos fundamentais: a saturação de regiões tradicionalmente canavieiras em São Paulo – com a decorrente elevação dos custos de arrendamento e de aquisição de matéria-prima – e a entrada novos, e significativos, agentes econômicos na atividade sucroenergética.

As multinacionais que entraram na atividade sucroalcooleira nos anos 2000 tiveram um papel fundamental no crescimento do complexo canavieiro nos estados do Centro-Oeste, especialmente em Goiás e Mato Grosso do Sul, como observamos na realização de projetos greenfields e no forte movimento de fusões e aquisições que ocorreram no espaço de tempo analisado. Essa entrada marca uma mudança de estratégia de crescimento empresarial responsável pela alteração na mencionada dinâmica territorial do setor. Uma entrada que introduz também novas concepções acerca do espaço não mais visto como território de controle e influência política, mas como puro e simples fator de produção e ativo financeiro. Nesse sentido, é interessante investigar o papel da especulação financeira e imobiliária no interesse pelas terras agrícolas do Centro-Oeste.

Como bem observou Mundo Neto (2012), tais multinacionais optaram por aproximar seus negócios, direcionando os investimentos da produção canavieira para regiões de maior pujança das cadeias internacionais de commodities onde já se encontravam sua produção de soja e milho, como são os exemplos dos grupos Adecoagro e Bunge. Com isso, tem-se que a expansão canavieira foi, em alguma medida, orientada pelas cadeias produtivas de grãos e reclamou seu espaço nesse território que é percebido como o ponto focal do agronegócio brasileiro. Este elemento, a influência dos atores internacionais

na reconfiguração territorial da cana-de-açúcar, é a contribuição central a que se pretende este trabalho, colaborando para o entendimento do fenômeno à luz da sociologia econômica e dando contornos à participação dos agentes econômicos, suas representações e perspectivas, nessa dinâmica.

Não se pode deixar de considerar, também de extrema relevância, a estrutura fundiária preexistente nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás para o desenvolvimento da atividade canavieira. Isso porque a cana-de-açúcar, em seu modelo de organização produtiva, se alinha inteiramente com a produção em larga escala e com a oligopolização da atividade agrícola em suas áreas de influência, o que encontrou respaldo na alta concentração fundiária da região, que evidenciei a partir do caso concreto do Mato Grosso do Sul, em que as características são as mais definitivas.

O exposto deixa claro que os aspectos técnicos da cultura canavieira figuram um elemento relevante para explicar a expansão canavieira para o Centro-Oeste, especialmente na medida em que seu aproveitamento permite a redução de custos de produção em um ambiente concorrencial mais acirrado que no passado. A análise aqui exposta busca dar uma contribuição ao debate acadêmico sobre o tema, propondo um olhar a elementos antes não, ou muito pouco, considerados. É preciso que se entenda a dinâmica do agronegócio a partir da terra, sua condição de existência, mas levando em consideração contextos mais amplos e dinâmicas interligadas, especialmente em tempos de globalização das cadeias agroalimentares e energéticas e de financeirização da atividade agrícola.

REFERÊNCIAS

ADECOAGRO. Sugar, Ethanol and Energy, 2022. Disponível em https://www.adecoagro.com/en/our-businesses/sugar-etanol-energy Acesso em 26 de maio de 2022.

BELLENTANI, Natália Freire. A territorialização dos monopólios no setor sucroenergético Tese (doutorado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, USP. São Paulo, 2015.

BOURDIEU, Pierre. A gênese dos conceitos de habitus e campo. In BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. São Paulo: Bertrand Brasil, 1989.

BOURDIEU, Pierre. Algumas propriedades dos campos. In BOURDIEU, P. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.

BOURDIEU, Pierre. O campo econômico. Política & Sociedade, n. 6, p. 15-57, 2005.

BRASIL. SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES. Privatização das exportações de açúcar. Rio de Janeiro, 1977.

CASTRO, Selma Simões; ABDALA, Klaus; SILVA, Adriana Aparecida; BÔRGES, Vonedirce Maria Santos. A expansão da cana-de-açúcar no cerrado e no estado de Goiás: elementos para uma análise espacial do processo. Boletim Goiano de Geografia, v. 30, n. 1, pp. 171-191. Goiânia, 2010.

CORRÊA, Victor Marchesin. O setor sucroenergético enquanto um campo social: uma construção teórica e conceitual a partir da abordagem político-cultural. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 61, n. 4: e262813, 2023.

COSAN. Fato Relevante. Cosan e Shell assinam acordo vinculante para criação de JV 25 de agosto de 2010. Disponível em: http://ri.cosan.com.br/divulgacoes-e-documentos/avisos-comunicados-e-fatos-relevantes/ Acesso em: 02 de junho de 2022.

FERNANDES, Carlândia Brito Santos; SHIKIDA, Pery Francisco Assis; CUNHA, Marina Silva. O mercado de trabalho formal no setor sucroalcooleiro no Brasil. In: Anais do 49o Congresso SOBER. Belo Horizonte, 2011.

FLIGSTEIN, Neil. The Architecture of Markets: an economic sociology of twenty-first-century capitalist societies. New Jersey: Princeton University Press, 2001.

FLIGSTEIN, Neil; MCADAM, Doug. A Theory of Fields. New York: Oxford University Press, 2012.

FURTADO, Celso. A pré-revolução brasileira Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1962.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 2006. Disponível em: http://www. sidra.ibge.gov.br

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 2017. Disponível em: http://www. sidra.ibge.gov.br.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção Agrícola Municipal (PAM). Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br

MANZATTO, Celso Vainer; ASSAD, Eduardo Delgado; BACA, Jesus Fernando M Mansilla; PEREIRA, Sandro Eduardo Marschhausen; MEIRELLES, Margareth Simões Penello; BACA, Angel Filiberto Mansila; NAIME, Uebi Jaime; MOTTA, Paulo Emílio Ferreira da. Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2009.

MARQUES, Rubia Cristina Arantes. Expansão da agroindústria canavieira no Centro-Oeste brasileiro pós-desregulamentação: uma análise institucionalista. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Regional) – Universidade de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, 2017.

MOREIRA, Lourenço Passeri Lavrado da Silva. A corporação Cosan e a conquista de um território em torno de sua usina de etanol em Jataí, Goiás (2007 – 2012) Dissertação (mestrado em Geografia) – Instituto de Geociências, UFRJ. Rio de Janeiro, 2013.

MUNDO NETO, Martim Transformações na indústria sucroalcooleira brasileira no início do século XXI: das famílias aos acionistas. Tese (doutorado em Engenharia de Produção) – UFSCar. São Carlos, 2012.

NASSAR, André Meloni; RUDORFF, Bernardo; ANTONIAZZI, Laura Barcellos; AGUIAR, Daniel Alves; BACCHI, Mônica; ADAMI, Marcos; ZUURBIER, Peter; VOREEN, Jorik Van der. Prospects of the sugarcane expansion in Brazil: impacts on direct and indirect land use changes. In: ZUURBIER, Peter. e VOOREN, Jorik Van der. (Org). Sugarcane Ethanol: contributions to climate change mitigation and the environment. Luxemburg: Wageningen Academic Publishers, 2008.

OLIVEIRA, Ana Maria Soares. Reordenamento territorial e produtivo do agronegócio canavieiro no Brasil e os desdobramentos para o trabalho. Tese (doutorado em Geografia) – Facudade de Ciências e Tecnologia, UNESP. Presidente Prudente, 2009.

OLIVEIRA, Ilse Franco. A expansão sucroalcooleira em Goiás e o licenciamento ambiental. Dissertação (mestrado em agronegócio) – UFG. Goiânia, 2011.

PETROBRÁS. Petrobrás Biocombustível fecha acordo para incorporação da Nova Fronteira à São Martinho, 2016. Disponível em: https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/petrobras-biocombustivel-fecha-acordo-para-incorporacao-da-nova-fronteira-a-sao-martinho.htm Acesso em 30 de maio de 2022.

PINHEIRO, Junior Cesar. Análise da dinâmica das áreas ocupadas pela cultura canavieira no Brasil entre 1990 e 2013: uma contribuição ao estudo do circuito espacial produtivo do setor sucroenergético. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Geociências, Unicamp. Campinas, 2015.

RAMOS, Pedro. Agroindústria canavieira e propriedade fundiária no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1999.

RIO VERDE. Prefeitura Municipal. Prefeito sanciona lei que limita o plantio de cana segunda. 13 de setembro de 2006. Disponível em: https://www.rioverde.go.gov.br/prefeito-sanciona-lei-que-limita-plantio-de-cana-segunda/. Acesso em: 23 de maio de 2022.

SHIKIDA, Pery Francisco Assis A evolução diferenciada da agroindústria canavieira no Brasil de 1975 a 1995 Tese (doutorado em Economia Aplicada) – ESALQ, USP. Piracicaba, 1997.

SHIKIDA, Pery Francisco Assis. Expansão canavieira no Centro-Oeste: limites e potencialidades. Revista de Política Agrícola, n. 2, pp. 122-137, 2013.

SOUZA, Oswaldo Braga. Mato Grosso do Sul é campeão de conflitos com indígenas, mas também em concentração de terras. Instituto Socioambiental, 2021. Disponível em: https://site-antigo.socioambiental.org/pt-br/

saBeres, sujeitos e PoLíticas 21 noticias-socioambientais/mato-grosso-do-sul-e-campeao-de-conflitos-com-indigenas-mas-tambem-em-concentracao-de-terras. Acesso em: 28 de maio de 2022.

SZMRECSÁNYI, Tamás; RAMOS, Pedro; RAMOS FILHO, Luiz Otávio; VEIGA FILHO, Alceu de Arruda. Dimensões, riscos e desafios da atual expansão canavieira. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2008.

USJ. Negócios, 2022. Disponível em: https://site.usj.com.br/site/negocios/. Acesso em: 29 de maio de 2022.

VIAN, Carlos Eduardo de Freitas. Inércia e mudança institucional: estratégias competitivas do complexo agroindustrial canavieiro no Centro-Sul do Brasil. Tese (doutorado em Economia) – IE/Unicamp. Campinas, 2001.

caPítulo 2

o lugar da agricultura FaMiliar na Sociedade braSileira:

uM olhar Para a diMenSão Política doS aliMentoS e Para a Política aliMentar e rural no braSil

Karina de Paula Carvalho

INTRODUÇÃO

As políticas públicas dizem respeito a um conjunto de atores públicos e privados com fronteiras de ação não rigidamente demarcadas e que se interpenetram. Esses atores internalizam as regras ao longo do processo e agem na medida que suas interações criam conteúdo para o desenvolvimento da problemática e estabelecem os mecanismos e estratégias que possam solucionar as questões postas em jogo.

Nessa seara, a noção de “referencial de política pública” foi desenvolvida pela escola francesa, em particular pelo seu maior expoente, Pierre Muller. Segundo o autor, essa abordagem de política pública tem como princípio que “elaborar uma política pública equivale a construir uma representação, uma imagem da realidade sobre a qual queremos intervir” (MULLER, 2003; p. 31, tradução livre). Como uma visão de mundo, os atores desenvolvem um repertório munido de referências e, de maneira cognitiva, organizam sua percepção do problema, comparam as possíveis soluções e definem suas propostas de ação.

Os referenciais são compreendidos pelo autor de duas formas: (i) o referencial global, em que o quadro de referência é uma representação geral em torno da qual serão ordenadas e hierarquizadas as diferentes representações setoriais. É composto por um conjunto de valores crenças fundamentais que constituem as crenças básicas de uma sociedade, bem como normas que definem, mas este não é um consenso social; (ii) o referencial setorial, por sua vez, é definido como a representação do lugar e o papel de um setor na sociedade

determinada, em uma época determinada (MULLER, 2003; p. 33). Segundo essa perspectiva, os limites de um setor são objeto de conflitos permanentes em conexão com controvérsias sobre o controle da agenda política. Nesse sentido, com base em leituras da realidade, se constitui o quadro correspondente a uma certa visão do lugar, do papel e do setor inserido na sociedade. Muller (2003) disserta que o quadro de uma política é constituído por um conjunto de prescrições que dão significado para um programa político, definindo critérios de escolha e métodos de designação. Dentro dessa abordagem referencial de políticas públicas, os atores são entendidos como “operadores da transação”, ou seja, são os mediadores munidos de valores. Muller define esses valores como o “mal” ou o “bem” que formam o “quadro da ação pública”.

Tendo como base essas noções de referencial global e setorial de política pública, este trabalho tem como objetivo compreender o lugar que a agricultura familiar veio tomando ao longo do tempo na sociedade brasileira, tendo em vista o “quadro da ação pública” que se desenvolveu no Brasil em torno das políticas públicas para a agricultura e políticas públicas alimentares. Especificamente, busca enveredar na esfera da ação pública de atores para evidenciar as disputas entre esses dois referenciais, dadas as diferentes formas de leitura da realidade e dos problemas sociais, econômicos e políticos permitidas pela ampliação da participação de atores diversos, que resultaram em maior politização do alimento e na institucionalização de um conjunto de políticas públicas voltadas à agricultura familiar e à alimentação.

No sentido de compreender quem são os atores e quais são as questões que eles mobilizam, os elementos aqui apresentados, em termos metodológicos, são frutos de uma revisão bibliográfica e documental de artigos acadêmicos a respeito dos quadros mobilizados em torno da implementação e execução de políticas públicas voltadas para alimentação e agricultura de base familiar. Busca-se apresentar sua gênese a partir da discussão realizada por atores em torno do campo político da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e do Direito Humano à Alimentação Adequada (SSAN/DHA) e das políticas rurais.

Para isso, julga-se necessário tecer um apanhado de questões em torno das políticas públicas rurais no Brasil voltadas para a alimentação e agricultura familiar (SSAN/DHA). Esse “campo político” pode ser lido em Maluf (2023) como “um campo contra-hegemônico” que se insere em contrapartida aos referenciais globais neoliberais das políticas agrícolas e alimentares. O autor apresenta o processo de desenvolvimento desde a politização da fome com marco na obra “Geografia da Fome” (1946) de Josué de Castro e a construção social da SSAN/DHA, resultando na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instituída pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, Lei nº 11.346 de 2006, que institui o Sistema Nacional de SAN

com os objetivos de formular e implementar política e planos de Segurança Alimentar e Nutricional. Além também do Decreto nº 7.272 de 2010 que regulamenta a lei de SAN com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada (DHA).

Além das políticas voltadas para o enfrentamento da fome e da insegurança alimentar mais especificamente, outras políticas direcionadas para o setor da agricultura familiar, desenvolvimento rural e melhoria das condições de vida e trabalho no campo se desenvolveram nesse bojo dos “quadros de ação” de atores ao longo do século XX, como será discutido na próxima sessão. Hoje essas políticas formam um aparato institucional de fomento e assistência e garantia da reprodução da vida no meio rural, a exemplo da criação em 1995 do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). O objetivo do programa é fortalecer a agricultura familiar por meio do financiamento subsidiado de serviços agropecuários e não agropecuários: o Programa de Aquisição de Alimento (PAA); a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER); e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Esses resultados de aporte de política pública foram protagonizados por atores diversos, sejam aqueles que compõem os discursos hegemônicos ou aqueles que disputam esses espaços de poder, como os vinculados à participação popular, ou, ainda, pesquisadores/as em seus esforços para tecer análises consistentes que contribuam ao debate teórico e prático. Esse conjunto de atores e sua capacidade de propor e formular políticas públicas resultam em um aparato institucional que vem a ser as políticas públicas dos alimentos no Brasil. Posto dessa forma, as políticas dos alimentos se expressam nas práticas e instituições que organizam a coexistência dos diversos atores sociais, dentro e fora do Estado, envolvidos em atividades e mobilizações sociais, ações e políticas públicas, com assimetrias, tensões e conflitos. A esse respeito, a formulação apresentada por Mouffe (2005) contribuiu ao explicar as diferenças entre o que diz respeito à dimensão política dos alimentos (the political), se tratando das questões que movimentam os atores para a ação, e a política dos alimentos em si (food politics), que se trata da prática, do processo de institucionalização, no âmbito da esfera estatal. Em conjunto, elas conformam contextos de conflitos e disputas.

A ideia aqui não é discutir os aspectos normativos em torno do processo de institucionalização, mas sim as ideias e representações que culminaram nos processos políticos para que isso ocorresse. Esse trabalho faz jus, sobretudo, no Brasil pós-2016, período marcado por rupturas e mudanças de caráter liberal e ultraliberal na gestão pública federal. Cenários como esses fazem ressurgir os debates sobre diferentes ideias do “dever-ser” das políticas públicas. No período recente, essas questões giraram em torno do debate sobre o desmantelamento de políticas públicas no Brasil, que tomou curso de maneira mais

explícita de 2016 a 2022, sob medidas de políticas econômicas relacionadas à austeridade fiscal (MATTOS, 2017; SABOURIN et al., 2020; MELLO, 2022).

A problematização do desmonte não é um alicerce para este trabalho, mas muito exemplifica como os “referenciais de políticas públicas” (MULLER, 2003) não são estáveis e sua dinâmica toma o ritmo do movimento que as relações de poder geram na medida que alteram as condições de disputas políticas, sociais, ideológicas e econômicas e seus ciclos de crises. Nesse sentido, a análise das questões embutidas no referencial global e setorial para pensar a dimensão política dos alimentos e a política dos alimentos no Brasil mostrará como essa problemática é recorrente e depende de fatores tradicionais da estrutura política brasileira e também dos aspectos conjunturais (MULLER; SUREL, 2004).

O ENFOQUE GLOBAL E SETORIAL DA AGRICULTURA: DISPUTAS DE NARRATIVAS E ATORES DIVERSIFICADOS

A abordagem cognitiva de políticas públicas é uma entre outras abordagens e ganhou maior expressão nos anos 1980-1990, com maior destaque para as contribuições de Pierre Muller, na França. Ela busca explicar como as políticas são formuladas e executadas, quais são os atores relevantes mobilizados, qual o grau da audiência, que fatores considerar na análise, qual metodologia a ser utilizada, além de outras questões que formam a arena de debates (GRISA, 2010). Na perspectiva cognitiva, é a produção de sentidos, as ideias, as crenças e as representações que fornecem elementos interpretativos para formular o problema a ser tratado pelos grupos setoriais. Essa análise é feita tendo em conta a dinâmica de relações de poder e as interações que cristalizam essas questões e demarcam o posicionamento no seio desse campo.

Esse campo de poder na elaboração das políticas públicas é ajustado por dois referenciais, que Muller (2003) chamou de “referencial de políticas públicas”. Este consiste na construção de uma imagem cognitiva, a formulação do problema geral e a proposição de ação para solucioná-lo. De acordo com o autor, a política pública é mais do que um processo de decisão do qual interagem muitos atores. Existem dois componentes que definem o nível dos debates e a escala de ação: o “referencial global” e “referencial setorial”.

O referencial global traz uma representação geral que tem a função de “ordenar e hierarquizar as diferentes representações setoriais. Ele é composto por um conjunto de valores fundamentais que constituem as crenças de base da sociedade, assim como por normas que permitem escolher entre as condutas” (MULLER, 2003; p. 34). No referencial global, é o âmbito em que se estabelecem os mecanismos que permitem dizer o que é “certo” ou “errado”, “mal” ou “bom”, etc. Nessa perspectiva, o Estado não deve intervir para não impedir essas liberdades de se manifestarem diante do campo de ação.

O referencial setorial diz respeito a uma representação do lugar e do papel de um setor numa sociedade em um dado período de tempo. É um referencial que delimita as questões e valores embutidos do campo geral, isso porque sempre há uma representação que domina, mesmo existindo diferentes representações. A que mais se aproxima do referencial global é, geralmente, a predominante. Essas conexões não se fazem de maneira automática, nem homogênea, e depende das configurações de poder, dos conflitos sociais e das resistências políticas e institucionais.

Os referenciais dizem respeito às leituras que são feitas da realidade e seguem alguns termos estruturais em um conjunto de prescrições que formam uma peneira dos objetivos e princípios de ação que estão na fronteira entre “o que é” e o que “deve ser”. A produção de ideias nesse referencial possui uma audiência diversificada sendo composta por agências governamentais, Organizações Não Governamentais (ONGs), think tanks, organizações privadas, movimentos sociais, universidades, entre outros. Esses mediadores são os atores responsáveis nesse processo de formulação de política pública, que constrói e transforma a partir dessa relação global/setorial. A análise cognitiva busca interpretar como esse processo ocorre.

Com base nessa perspectiva, procura-se aqui olhar os elementos históricos para analisar como “ideias” eram mobilizadas e como esses diferentes referenciais influenciaram as políticas públicas para a construção do campo político e social da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e da agricultura familiar no Brasil. A intenção é analisar como as “ideias”, as representações sociais e os aprendizados na elaboração das políticas públicas, por meio dos ideais do “dever-ser”, estão postas pelos atores envolvidos. Essas questões e propostas para soluções dos problemas públicos demarcam características bem singulares à realidade brasileira, marcada por uma forte construção de uma dimensão política dos alimentos para discutir o problema da fome e das desigualdades de acesso aos recursos naturais e econômicos até a institucionalização na agenda governamental.

De acordo com Farah (2016), o “campo de públicas”1 no Brasil nasceu de um longo processo heterogêneo e multidisciplinar. De acordo com a autora, a análise de políticas públicas advém desde a década de 1930, mas sem ser acompanhada pela institucionalização de um campo científico. No entanto, com a expansão da produção e de cursos sobre política pública a partir dos anos 2000, esse quadro mudou, conduzindo à institucionalização do “campo de públicas’’, orientado para políticas públicas (policy analysis). Em termos

1 Farah (2016) apresenta esse termo para abordar o desenvolvimento e institucionalização de um campo de estudos de políticas públicas que se desenvolveu na academia brasileira, orientada inicialmente na vertente estadunidense dos policy studies que entende a política como processo.

conceituais, essa análise das políticas requer compreender como suas ideias são articuladas entre os atores e também as disputas e conflitos coexistentes entre grupos divergentes. No que concerne às políticas que recaem sobre os alimentos e à agricultura no Brasil, há diferentes interpretações sobre os referenciais da sociedade e economia que influenciaram as políticas públicas ao longo de seu desenvolvimento (GRISA, 2018).