Il 2023 sarà un anno di grandi migrazioni verso l’Europa. Siamo pronti ad affrontare l’emergenza?

ATTUALITÀ Pagina 25

Il 2023 sarà un anno di grandi migrazioni verso l’Europa. Siamo pronti ad affrontare l’emergenza?

ATTUALITÀ Pagina 25

È stata un’elezione dal sapore dei tempi passati, quella di mercoledì scorso a Berna – pur con le sue sorprese.

Con l’elezione incontestata dell’Udc Albert Rösti al primo turno, è sembrato di essere tornati ai decenni precedenti l’era Blocher, fatta invece di confronti aspri e sgambetti. Candidato di punta del proprio partito, già suo presidente, il bernese di Kandersteg e ammiratore di Adolf Ogi è una persona che cerca il consenso e sa creare alleanze con gli altri partiti di centro e centro-destra. L’Udc sta dunque perdendo la sua spinta radicale, o ha capito che per contare davvero nei governi deve trovare personalità aperte ai compromessi, mentre nei parlamenti può continuare a fare un’opposizione dura?

Con l’elezione di Elisabeth Baume-Schneider, una ex consigliera di Stato giurassiana perfettamente sconosciuta nel resto della Svizzera fino a qualche settimana fa, si conferma invece una certa tradizione che vede i parlamentari preferire una personalità femminile meno profilata e più… simpatica e materna. In altre e più dram-

matiche circostanze, nel 1993 i deputati preferirono Ruth Dreifuss alla sindacalista Christiane Brunner (in una prima votazione venne eletto il neocastellano socialista Francis Matthey, che poi non accettò la nomina). Mercoledì la giurassiana ha superato per pochi voti Eva Herzog, consigliera di Stato dal carattere forte, nonostante la basilese fosse molto più preparata sui dossier. Ma l’affermazione a sorpresa di Elisabeth Baume-Schneider è anche la conferma che l’elezione di un consigliere federale è anche influenzata da tatticismi politici: a volte si elegge qualcuno per sbarrare la strada a qualcun altro. Nel caso specifico il sospetto manifesto è che l’elezione della giurassiana servisse anche a impedire che il sindacalista ginevrino Pierre-Yves Maillard potesse un giorno ereditare la poltrona di Alain Berset. Con l’arrivo di Baume-Schneider c’è per la prima volta una maggioranza di membri latini in Consiglio federale (tre romandi e un ticinese), per cui alle dimissioni di Berset si dovrà puntare su candidati svizzero-tedeschi, con buona pace di Maillard.

Il risultato è un Consiglio federale che rispecchia l’anima rurale e periferica della Svizzera, mentre la ripartizione dei dipartimenti conferma la dominanza della maggioranza di centro-destra in governo.

Parmelin viene dal Vaud vinicolo, Baume-Schneider dalle terre agricole e periferiche del Giura, Cassis, Berset, Amherd da cantoni periferici, Keller-Sutter e Rösti da contesti rurali. I media svizzero tedeschi hanno infatti immediatamente rimarcato non solo l’inusitata maggioranza latina in governo (che rappresenta solo il 30 per cento della popolazione svizzera), ma anche l’assenza di esponenti delle regioni urbane. C’è chi, come il «Tages Anzeiger», nella foga ha chiesto che Alain Berset e Guy Parmelin si dimettano alla prossima rielezione del Consiglio federale (2023) per far spazio a rappresentanti urbani e per permettere di ristabilire gli equilibri linguistici all’interno del governo. Sullo stesso giornale, invece, il politologo Michael Hermann vede positivamente, per la coesione nazionale, una forte presenza di esponenti delle regioni peri-

feriche e rurali in governo: le tendenze economiche e sociali sono dettate dai centri urbani, i cantoni periferici e il mondo rurale hanno spesso la sensazione di essere scavalcati, quindi essere rappresentati in governo aiuta a sentirsi coinvolti nel dibattito politico.

Dicevamo della forza del centro-destra in governo: i dipartimenti sono stati assegnati secondo il volere dei ministri Plr e Udc (lasciando l’amaro in bocca al PS); la liberale Karin Keller-Sutter ottiene il Dipartimento delle finanze lasciato libero da Ueli Maurer, il democentrista Albert Rösti il Dipartimento dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Cassis resta al suo posto, nonostante fosse ambito da Alain Berset, Elisabeth Baume-Schneider va al Dipartimento di giustizia. I dipartimenti chiave sono in mano al centro-destra, che ora dovrà mostrare come pensa di affrontare le crisi attuali, a cominciare dalla politica energetica e più in generale da come definirà i rapporti con l’Europa e la neutralità in politica estera, senza dimenticare il futuro delle assicurazioni sociali.

Per la tutela dei camosci Migros Ticino sostiene un progetto per censire e tutelare la popolazione dei camosci del Monte Generoso

Pagina 7

Storia della cura dei denti Oggi abbiamo la prevenzione dentaria nelle scuole: ripercorriamo il lungo cammino dell’igiene orale

9

Anziani e traslochi Cambiare casa è faticoso per le persone anziane sole, ma esiste un servizio di aiuto di Pro Senectute

Pagina 11

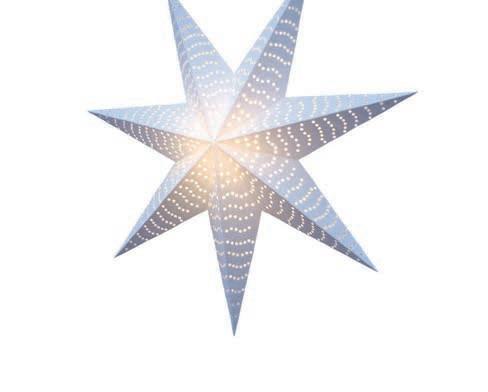

Forse nella memoria di qualche giovane degli anni 50 del Novecento sarà rimasto impresso quell’autocarro rosso fiammante con il suo «razzo» cromato, capace di sparare immagini enormi sulle pareti delle montagne e persino sulle nuvole: pareva uscito da un libro di Giulio Verne.

Era lo Spitlight P.300.S, la meraviglia tecnologica dell’ingegner Gianni Andreoli, che si guadagnò l’attenzione internazionale illuminando la scenografica cornice dolomitica delle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo nel 1956.

Dopo le Olimpiadi il grande proiettore non ebbe successo e rimase per anni dimenticato in depositi a Lugano e a Lucerna

«Per tutta la durata delle Olimpiadi – si legge sulla rivista “Illustrazione ticinese” del 14 aprile 1956 – appena calata la sera, questa invenzione, destinata certamente a rivoluzionare il campo della propaganda e dell’informazione (poiché può funzionare indifferentemente su schermi naturali, nubi o montagne, o artificiali, cortine fumogene) ha proiettato sullo schermo naturale di 800’000 metri quadrati del massiccio del Pomagagnon i cinque cerchi olimpici, lo stemma del Comune di Cortina, la fiaccola olimpica, frasi di benvenuto inframmezzati da servizi informativi: l’ora esatta (a intervalli di un quarto d’ora dalle 18.00 alle 24), il notiziario sportivo, il bollettino meteorologico».

Esibito con successo nella vetrina olimpica, l’immenso potenziale dell’avanguardistico proiettore, somigliante a un razzo interplanetario, sembrava promettere un luminoso futuro in pieno boom economico. Era il 1956, e mentre la tecnologia televisiva muoveva i primi passi sul piccolo schermo, la sorgente luminosa del «cannone» di Andreoli oltrepassava la potenza di tutti i cinematografi di Milano riuniti.

Contro ogni aspettativa, invece, già al rientro in Ticino da Cortina, un pasticciaccio brutto di inaffidabili soci-investitori, società insolventi, cause e pignoramenti finì per spegnere ogni entusiasmo e lo Spitlight venne abbandonato (o nascosto) in un non meglio identificato deposito luganese per qualche anno. Fu così che la geniale invenzione dell’ingegner Andreoli, costata una cifra vicina ai 300mila franchi nel 1955, venne svenduta all’asta nel 1962 per 1000 franchi. L’autocarro-proiettore «Bedford-Spidlight» (come si legge sull’avviso dell’incanto fissato per il 9 febbraio 1962 presso la Cava Rossi di Ponte Cremenaga) tornò a casa, a Lucerna, dove aveva visto la luce sette anni prima, nella Carroz-

zeria Huber & Brühwiler, che si era facilmente aggiudicata l’asta.

Nel frattempo, nel suo studio d’ingegneria di Lucerna, l’inventore dello Spitlight aveva continuato a lavorare sulla luce, miniaturizzando il modello e producendo proiettori portatili dal design accattivante, che ottennero un notevole successo commerciale. Forse proprio sull’onda dei nuovi brevetti si tentò di recuperare e rilanciare sul mercato anche l’autocarro-cannone spara luce, probabilmente anche negli Stati Uniti, dove Andreoli si recò in viaggio d’affari tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. Ma la tecnologia correva veloce, così come il design e il mercato pubblicitario, cui il pesante Bedford con rimorchio mirava per il suo business. Ma con il pasticciaccio societario si era perso l’attimo.

Del resto Gianni Andreoli era un genio dell’ingegneria, non del commercio. Nato a Mendrisio nel 1919, il futuro inventore aveva mostrato fin da piccolo una spiccata propensione per il disegno di veicoli, fossero automobili, imbarcazioni o velivoli. Uscito dal Liceo di Lugano con l’ambito Premio

Maraini, si laureò al Politecnico di Zurigo con il prestigioso premio Barth. A soli 20 anni costruì il più piccolo aereo 6 cilindri al mondo, che fu esposto alla Landi, l’Esposizione nazionale del 1939. Appassionato di volo e promotore del Club di aeromodellismo di Mendrisio, fu pilota militare e lavorò al Centro federale di aeronautica di Emmen prima di specializzarsi nel settore dell’ottica e di aprire il suo studio di ingegneria a Lucerna, dove ideò, brevettò e costruì il suo gioiello spara-luce.

Il geniale inventore ticinese si spense prematuramente nel 1971 all’età di 52 anni, lasciando orfano il suo Spitlight P.300.S (inutilmente ribattezzato P.500.S), che venne dimenticato nei depositi della carrozzeria lucernese da dove era uscito negli ormai lontani anni Cinquanta.

Il letargo del vecchio camion, riportato all’attenzione mediatica da un articolo della «Luzerner Neueste Nachrichten», si interruppe una prima volta nel 1983, quando l’allora direttore del Technorama si accordò con la vedova di Andreoli per portarlo a Winterthur. L’ostacolo degli ingenti costi

di restauro fu brillantemente superato grazie all’opera di 22 ingegneri della locale sezione della Schweizerischer Technischer Verband (oggi Swiss Engineering STV), che rimisero a nuovo lo storico mezzo investendo 4000 ore di lavoro. Per un paio d’anni il Technorama utilizzò lo Spitlight per alcuni eventi interni ed esterni, ma anche i costi d’esercizio del vecchio proiettore si rivelarono ben presto insostenibili. Così il camion spara-luce venne dapprima parcheggiato in bella mostra all’ingresso del Museo e poi finì nuovamente in deposito.

Nel 2013, le linee vintage dell’impolverato oggetto di archeologia tecnologica attrassero l’attenzione di un appassionato, che si prese la briga di fondare l’Associazione Andreoli-Spitlight. Ma i costi di restauro vennero calcolati attorno ai 2 milioni e nessun investitore se la sentì di lanciarsi nel progetto. Nel 2019, quando il suo destino sembrava segnato, la fortuna ha, infine, voluto che la strada dello Spitlight incrociasse quella di ENTER, il Museo del computer e dell’elettronica d’intrattenimento, che aprirà i battenti a Derendingen (SO) nel 2023.

Trasferito da Winterthur a Soletta e affidato alle cure dei tecnici della Fondazione ENTER, camion e proiettore sono tornati come nuovi, anzi più che nuovi, perché alla sfavillante carrozzeria, che ha ripreso gli iconici colori degli anni 50 del Novecento, è stato dato un nuovo cuore tecnologico di proiezione. Ma non è tutto. Come ogni restauro che si rispetti, le fasi dell’«operazione filologica» sono state scrupolosamente documentate e costituiscono l’ultimo capitolo di un prezioso volume fotografico dal titolo Vision of a visionary, che ha ricostruito, salvandola definitivamente dall’oblio, la rocambolesca avventura dello Spitlight P.300.S e del suo geniale inventore.

Felix Wirth, Jan Liechti, Dominik Landwehr, Felix Kunz, Vision of a visionary, Stiftung ENTER, Solothurn, 2022. Il volume, in edizione bilingue tedesco/ inglese, può essere richiesto direttamente alla Fondazione ENTER (info@enter.ch). Info: www.enter.ch

«Vivere in Svizzera e poter cominciare qui ogni giornata è un dono. Quando saluto mio figlio davanti a scuola il mattino e io ho la mia giornata davanti mi dico: ecco, è un dono».

Jamileh Amini si racconta. È nata e cresciuta in Afghanistan, vive in Ticino dal 2011 con la sua giovane famiglia. «I miei genitori vivono in Iran, dove la situazione è molto difficile per il popolo iraniano e per le donne come vediamo in questi giorni. Le condizioni sono drammatiche anche per gli afghani in Iran che ultimamente vengono rimandati nel loro Paese in modo disumano».

Amini ha fondato un anno fa, nel dicembre del 2021, l’Associazione comunità afghana in Ticino (ACAT), che vuole essere «da una parte una risposta alla forte preoccupazione dei suoi membri per la situazione dei famigliari e degli amici rimasti in patria, dall’altra una struttura che possa promuovere attività di integrazione per i suoi membri e di conoscenza della cultura afghana nella società ospitante».

«Vogliamo aiutare chi è rimasto in Afghanistan, dove non c’è cibo, non c’è sicurezza e non c’è lavoro, ma anche far conoscere la bellezza del nostro Paese»

«Le storie dei miei compaesani si assomigliano. – continua Jamileh – L’obiettivo di chi lascia il Paese è partire senza una destinazione particolare, prima in Iran, poi in Turchia, dalla Turchia via mare fino in Grecia, poi i Paesi balcanici dove di solito si incontrano i passatori che portano in Italia. È un viaggio pieno di pericoli che nei casi peggiori dura più di tre anni, e tanti profughi giocano con le loro vite. Quando si lascia l’Afghanistan si pensa solo a salvarsi, a scappare».

«Sono una delle fondatrici e animatrici dell’associazione afghana. Sono molto contenta che ce l’abbiamo fatta, che siamo riusciti a mettere in piedi questa comunità. C’è la partecipazione volontaria della nostra gente quando organizziamo eventi. È importante che ognuno di noi faccia qualcosa per la comunità. È nato tutto durante l’estate dell’anno scorso, quando è crollato il governo e gli Stati Uniti hanno abbandonato il Paese tradendo il popolo afghano. Fra di noi c’era tanta rabbia e tanta tristezza pensando a chi è rimasto dove c’è fame e tanta violenza. Vogliamo aiutare chi è rimasto in Afghanistan ma anche far conoscere la ricchezza e la bellezza del nostro Paese. Grazie all’associazione siamo riusciti finora a sostenere circa 800 persone, racco-

azione

Settimanale edito da Migros Ticino Fondato nel 1938

Abbonamenti e cambio indirizzi tel +41 91 850 82 31 lu–ve 9.00–11.00 / 14.00–16.00 fax 091 850 83 75 registro.soci@migrosticino.ch

Costi di abbonamento annuo Svizzera Fr. 48.– / Estero a partire da Fr. 70.–

gliendo fondi e organizzando eventi. Abbiamo ricevuto anche tanti sostegni in Ticino, dove la nostra comunità, conta circa 6/700 persone».

La ACAT è intervenuta anche per promuovere una biblioteca. «Abbiamo aiutato a livello economico per sostenere la realizzazione di una biblioteca fornita di circa 2500 libri per ricordare l’attentato a Kabul del 30 settembre contro la scuola Kaaj. – ci dice Jamileh Amini – Leggere è importante, ti apre la mente, fa crescere, soprattutto in Afghanistan dove non c’è un diritto allo studio».

Jamileh Amini lavora come mediatrice interculturale e traduttrice: cosa significa integrazione? «Dalla mia esperienza posso dire che l’integrazione deve venire dalle due parti, da chi arriva e da chi accoglie. Da parte della nostra comunità c’è voglia di integrarsi, è gente giovane con tanta voglia di imparare e crescere ed essere utile alla società. Tanti della nostra comunità si sentono emarginati, hanno l’impressione di non contare molto. Bisogna che anche la popolazione ticinese sia disponibile e, per esempio, sostenga i progetti della nostra associazione. Bisogna avvicinarsi dalle due parti e cercare di apprezzare le culture di ognuno, anche se diverse, perché la diversità è una ricchezza. Per i nostri giovani conta molto il primo approccio, il confronto con la scuola, il rapporto con i docenti. La maggior parte di loro non sono istruiti, quindi il primo contatto è importante. Bisogna dare loro la speranza per il futuro e sostenerli, perché con il tempo potrebbe crescere la negatività e il pessimismo».

La situazione dei rifugiati in Svizzera è cambiata radicalmente con la guerra in Ucraina. Nel mese di settembre 2022, – precisa la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) –sono state registrate in Svizzera 2681 domande d’asilo, ossia 635 in più del mese precedente (+31%). Rispetto a settembre 2021, il numero di domande è aumentato di 1138 unità. I principali Paesi di provenienza sono stati l’Afghanistan e la Turchia. Sempre nel mese di settembre, lo statuto di protezione S è stato concesso a 2877 profughi provenienti dall’Ucraina.

Ma qual è la situazione dei profughi afghani oggi in Ticino? «Credo che la situazione di molti afghani residenti in Ticino sia leggermente migliorata nell’ultimo anno. – ci spiega Mario Amato, direttore di Soccorso operaio svizzero (SOS Ticino) – Mi riferisco soprattutto al loro statuto. Per diversi anni molti di loro si trovavano in una sorta di limbo. La loro domanda d’asilo era stata respinta da tempo ma, per motivi legati soprattutto alla mancanza di un documento

di viaggio, l’esecuzione dell’allontanamento verso il loro Paese d’origine non era stata realizzata. Vi erano quindi diversi cittadini afghani che non avevano più alcuno statuto legale di residenza. Quanto avvenuto nell’agosto del 2021 ha però permesso di rimettere in discussione una prassi e una giurisprudenza consolidate da tempo che distinguevano Province sicure e Province meno sicure, per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Afghanistan. La presa di potere da parte dei talebani ha permesso al Consultorio giuridico di SOS Ticino di avviare delle procedure di riesame, tendenti a dimostrare che nessuna provincia dell’Afghanistan è sicura. In questo modo diversi cittadini afghani hanno potuto quindi beneficiare dell’ammissione provvisoria (permesso F) e in molti casi questo ha consentito loro di poter avere un impiego. Resta chiaramente forte la preoccupazione per i famigliari rimasti in Afghanistan e rispetto ai quali si riesce a fare davvero ben poco».

La presidente della comunità afghana conferma l’incremento di rifugiati. «Stanno arrivando ancora mol-

●

Sede Via Pretorio 11 CH-6900 Lugano (TI)

Telefono tel + 41 91 922 77 40 fax + 41 91 923 18 89

Indirizzo postale Redazione Azione CP 1055 CH-6901 Lugano

ti profughi, soprattutto giovani. Tutto quello che sta accadendo in Afghanistan passa sotto silenzio. I giovani devono andarsene, devono salvarsi, lì non hanno futuro. Mi fa star male sentire cosa hanno vissuto questi ragazzi di 15 anni che hanno dovuto lasciare tutto, la famiglia, l’affetto genitoriale e la loro cultura. Hanno visto e vissuto già da piccoli tante cose brutte, forse troppe. Quando arrivano in Svizzera si sentono al sicuro ma hanno una forte preoccupazione per i loro famigliari rimasti a casa. La comunità internazionale dovrebbe intervenire in Afghanistan. Si tratta di salvare un Paese: se va avanti così, con l’inverno sarà un disastro. Siamo di fronte a una catastrofe umanitaria. Non ci sono aiuti concreti, non c’è cibo, non c’è sicurezza, non c’è lavoro».

Sono almeno 3,9 milioni i bambini afghani gravemente malnutriti e 19,7 milioni le persone, quasi la metà della popolazione afghana, che hanno sofferto di fame acuta dall’inizio dell’anno. I dati forniti dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP) parlano di livelli di crisi e grave insicurezza alimentare in

Posta elettronica info@azione.ch societa@azione.ch tempolibero@azione.ch attualita@azione.ch cultura@azione.ch

Pubblicità Migros Ticino Reparto pubblicità CH-6592 S. Antonino tel +41 91 850 82 91 fax +41 91 850 84 00 pubblicita@migrosticino.ch

tutte le 34 province del Paese. L’organizzazione, in risposta a questa crisi umanitaria, ha fornito, dall’inizio dello scorso ottobre, cibo specifico per la prevenzione della malnutrizione a 7’400 donne e bambini. Allo stesso tempo, più di 98’000 donne e bambini sono stati curati per casi di malnutrizione acuta. Per svolgere questo lavoro il WFP sta attualmente supportando 2’205 centri sanitari.

Non è possibile immaginare una reazione della popolazione nei confronti dei talebani al potere? «Protestare in Afghanistan è difficile. I talebani reagiscono con bastonate e con i kalashnikov, sparano, non usano i lacrimogeni. D’altra parte passa tutto sotto silenzio, anche se le donne sono scese in piazza a rivendicare i loro diritti al grido di pane, lavoro e libertà. Però le donne sono isolate, non hanno mezzi, non possono comunicare, non sono istruite e sono confrontate con un regime violento che opprime il popolo. Sono più di 400 giorni che le scuole sono chiuse per le donne. È l’unico Paese al mondo in cui le ragazze non possono andare a scuola e non hanno diritti. È una vergogna per la comunità internazionale».

Dopo l’agosto dell’anno scorso c’è più facilità a far ottenere l’asilo ai profughi afghani? «Non direi. – afferma sconsolato Mario Amato – Oggi, rispetto al passato, è più probabile ottenere un’ammissione provvisoria, ovvero lo statuto che viene concesso quando l’allontanamento verso il Paese d’origine non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile. Ma il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo è limitato a coloro che riescono a comprovare o rendere verosimile l’esposizione a pregiudizi seri: per esempio funzionari del precedente governo, giornalisti, collaboratori di ONG straniere, ecc.».

Come vede il suo futuro la presidente della Comunità afghana? «In Ticino mi trovo bene, all’inizio non è stato facile: lontano dal tuo Paese e dai tuoi affetti più cari, a volte puoi anche sentirti persa. Ma ora posso guardare al futuro qui, anche se c’è sempre il sogno di poter tornare. Al Festival dei diritti umani, a Lugano, ho letto un mio testo sul futuro: la finestra futura è fatta di pace, inclusione e umanità. Guardo uno stormo di uccelli migratori volare su di noi e non posso non ripensare al viaggio che mi ha portato sino a qui, superando frontiere, vincendo paure. Penso all’umanità futura come quello stormo di uccelli che volano liberi, liberi di spostarsi senza preoccupazione di varcare frontiere, per dare risposta al loro bisogno di vivere in un posto migliore. Liberi di scegliere dove nidificare».

Editore e amministrazione

Cooperativa Migros Ticino CP, 6592 S. Antonino tel +41 91 850 81 11

Stampa Centro Stampa Ticino SA Via Industria – 6933 Muzzano

Tiratura 101’177 copie

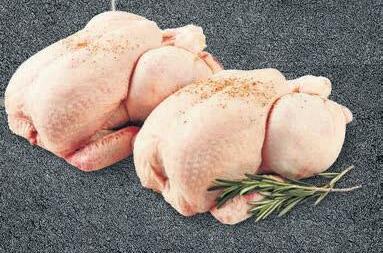

Il pollame in generale è considerato cibo delicato, tenero, ben digeribile e, grazie alla sua versatilità, è ideale per tantissime preparazioni in ogni stagione. Anche in occasione delle festività di fine anno, sono molti coloro che scelgono specialità di polleria per portare in tavola sontuosi manicaretti. Oltre ai polli interi svizzeri Optigal, l’assortimento Migros spazia dai tacchini di diversi pesi e dimensioni al cappone e alla faraona , fino al rinomato pollo di Bresse francese e all’anatra. Un piatto particolarmente ricercato a Natale è il cappone. Questo gallo giovane castrato possiede carni morbidissime e bianche, molto tenere. Il modo più indicato per preparalo è lessato con l’aggiunta di erbe aromatiche e

verdure. Si può anche cuocerlo arrosto al forno, con un saporito ripieno. La cottura è simile a quella del pollo. Altro piatto tradizione delle feste natalizie è ovviamente il tacchino, che grazie alle sue dimensioni fa sempre bella figura in tavola. Alla Migros sono disponibili tacchini da 2 fino a 10 kg. La cottura richiede ca. 40 minuti per ogni 500 g di peso. I tacchini si cuociono solitamente al forno, con un gustoso ripieno che ammorbidisca e insaporisca bene la carne. La faraona ha carni scure particolarmente gustose. I tempi di cottura sono simili a quelli del pollo. È ottima ripiena oppure fasciata di pancetta trattenuta con uno spaghino. Il pollo di Bresse è una vera prelibatezza della cucina francese.

• Filetto di manzo Wellington (da riservare entro il 21.12.2022)

• Cappone

• Faraona ripiena (da riservare entro il 19.12.2022)

• Entrecôte di Wagyu

• Filetto di bisonte

• Entrecôte di renna

• Maialino da latte

• Pollo di Bresse

Possiede carni fondenti e saporite, grazie alla presenza di buon grasso tra le fibre. Affinché possa conservare le sue straordinarie qualità gustative e nutritive, si consiglia di cucinarlo nei propri succhi. Dopo averlo salato esternamente, mettete il pollo in una casseruola «cocotte» di ghisa. Salate, pepate e condite con un filo di olio di oliva. A metà cottura girate il pollo. Evitate di pungere il pollo e bagnatelo con i propri succhi ogni mezz’ora. Calcolate 45 minuti di cottura ogni kg di pollo, con una temperatura del forno a 200°C. Infine, vi ricordiamo che per richieste particolari, modalità di cottura e consigli personalizzati, i nostri specialisti dei banchi carne Migros sono a vostra completa disposizione.

Piatto principale per 8 persone

• 1 tacchino di ca. 5 kg, ordinabile in anticipo dal macellaio Migros

• 1 mazzetto d’erbe aromatiche miste, ad es. rosmarino, timo

• ca. 20 g di burro, ammorbidito

• sale

• 2 dl d’acqua

• 3 dl di sidro

• 2 cucchiai d’amido di mais

• pepe

Crostini di pane alle mele

• 2 mele acidule

• 250 g di pane semibianco, del giorno prima

• 3 00 g di sedano

• 2 cipolle rosse

• 1 mazzetto di salvia

1. Estrai il tacchino dal frigo un’ora prima della preparazione. Scalda il forno statico a 200 °C. Farcisci il tacchino all’interno con le erbe. Lega insieme le cosce sopra la cavità. Sfrega bene tutto il tacchino con burro e sale. Accomodalo in una brasiera e aggiungi l’acqua. Inforna al centro e fai rosolare il tacchino per ca. 30 minuti. Abbassa la temperatura a 180 °C e continua la cottura per ca. 2 ½ ore, spennellando la carne di tanto in tanto con il fondo che si forma nella brasiera. Quando la temperatura al cuore è di ca. 85 °C, il tacchino è cotto. Accomodalo su un piatto da portata con della carta alu e lascialo riposare per 20 minuti.

2. Filtra 3 dl di fondo di pollame formatosi nella brasiera e portalo a ebollizione in una padella con il sidro. Sciogli l’amido in poco fondo, poi incorpora al resto della salsa, mescolando bene, e porta nuovamente a ebollizione. Regola di sale e pepe.

3. Per i crostini di pane, dimezza le mele con la buccia, privale del torsolo e sminuzzale. Taglia a dadini il pane, il sedano e le cipolle. Mescola tutto con il resto del fondo (ca. 2 dl) nella brasiera. Aggiungi la salvia. Sala, pepa e cuoci al centro del forno per ca. 20 minuti, finché i cubetti di pane diventano croccanti. Trancia il tacchino e servilo con i crostini di pane alle mele e la salsa.

Attualità ◆ Presso i nostri quattro sushi corner si possono ordinare dei vassoi assortiti di sushi per gli aperitivi festivi

Shogatsu, Asakura, Kamakura e Takayama: così si chiamano gli speciali vassoi assortiti di sushi che potete richiedere rivolgendovi con almeno 24 ore di anticipo a uno dei quattro sushi corner situati all’interno dei supermercati Migros di S. Antonino, Locarno, Bellinzona e Serfontana. Non c’è niente di meglio di questi bocconcini di origine giapponese per gustarsi qualcosa che sia al contempo gustoso, sano e leggero. Tutti i nostri sushi vengono preparati al momento a mano, direttamente in

negozio, da parte di personale appositamente formato in cucina asiatica utilizzando solo ingredienti accuratamente scelti. Siccome il sushi è composto principalmente da pesce crudo fresco, per gli addetti è di fondamentale importanza prestare particolare attenzione all’igiene e il mantenimento della catena del freddo lungo tutta la fase di produzione.

La preparazione del sushi inizia già di buon mattino con la cottura del riso, il quale viene successivamente arricchito con gli altri ingredien-

ti tradizionali, tra cui per esempio salmone, tonno, gamberetti, cetrioli, avocado, ravanelli e altre verdure. Come alternativa sono disponibili anche sushi solo vegani o a base di carne di pollo. Si consiglia di gustare il sushi senza eccedere con la salsa di soia per non compromettere il sapore del pesce fresco. Per chi ama il piccante, si consiglia di accompagnare il sushi con della salsa verde wasabi. Infine, assaporando dello zenzero marinato tra un bocconcino a l’altro, aiuta a neutralizzare i diversi sapori.

Il noto pasticcere airolese Bruno Buletti produce il suo panettone nella regione del Gottardo utilizzando ingredienti 100% naturali e senza l’impiego di conservanti o emulsionanti. Il lievito madre viene prodotto e curato dalla pasticceria stessa, il burro d’alpe proviene da alcuni piccoli produttori locali e le uova sono da allevamento al suolo. La frutta delicatamente candita conferisce all’impasto una nota particolarmente fresca.

La produzione di un panettone artigianale di qualità necessita di una lunga lavorazione e un di un savoir-faire artigianale maturato in trent’anni di attività. La lavorazione dura non meno di 48 ore, tra preparazione dell’impasto iniziale, rinfreschi, lievitazione, cottura, raffreddamento e confezionamento.

La pasticceria Buletti è stata fondata ad Airolo nel 1992, quando Bruno Buletti dopo la formazione di panettiere-pasticcere -confettiere e alcuni anni di esperienza in patria e all’estero ritira, insieme al fratello Franco, un laboratorio già esistente nella località dell’Alta Leventina. Oggi i suoi prodotti sono riconosciuti e apprezzati non solo nel nostro Cantone, ma anche oltre Gottardo e in Italia. Oltre al panettone classico nei formati da 500 g e 1 kg, Buletti è presente sugli scaffali Migros anche con il pandoro e il panettone senza lattosio.

Pane della settimana ◆ Il Pane Passione Rustico IP-Suisse è un prodotto versatile da gustare ad ogni portata

Grazie all’impiego di ingredienti genuini personalmente selezionati da Bruno Buletti e a molta artigianalità, il panettone al burro d’alta montagna possiede un gusto e un aroma unici. Il lievito madre regala al prodotto una morbidezza e fragranza caratteristiche che si apprezza appieno conservandolo senza troppi sbalzi di temperatura e portandolo a temperatura ambiente un’oretta prima del consumo.

Che si tratti di preparare dei canapé per l’aperitivo, di accompagnare un antipasto a base di pesce o una croccante insalata, oppure ancora di abbinare al piatto forte o a un vassoio di formaggi misti qualcosa di particolarmente genuino… il pane passione rustico è in grado di «farsi valere» ad ogni occasione. Questa croccante e rustica specialità attorcigliata a mano viene prodotta secondo una ricetta esclusiva con farina di frumento scura, la quale viene ulteriormente arricchita con segale, spelta, semi di girasole, semi di lino e sesamo. La mollica morbida e alveolata spicca per i suoi aromi di grano. La sua tipica forma allungata è sinonimo di manualità: i panettieri del panificio Migros lavorano infatti a lungo l’impasto per ottenere un prodotto dall’aspetto rustico e sempre diverso.

Oltre ai prodotti Buletti, l’assortimento festivo regionale di Migros Ticino annovera ancora alcune chicche di produzione locale: il gonfiotto ai marroni Cuoco, i panettoni gianduia e tradizionale Dolcemonaco, il panettone della fondazione La Fonte e la triestina al cioccolato Poncini. Inoltre, non vanno dimenticati i sempre apprezzati panettoni e pandori dall’ottimo rapporto qualità-prezzo a marchio Jowa, specialità prodotte in toto nel panificio di S. Antonino per tutti i negozi Migros della Svizzera.

disponibili alla Migros, quest’anno spicca quello norvegese intero con coltello accluso, da affettare sul momento. Questo delicato filetto viene affumicato a freddo con metodi tradizionali e conquista ogni palato con il suo sapore delicato e caratteristico.

Sono passati quasi vent’anni da quando i camosci del Monte Generoso si ritrovarono di colpo sotto i riflettori mediatici perché al centro di un acceso dibattito sull’opportunità o meno di aprirne la caccia. Con il tempo l’attenzione mediatica però è scemata, e oggi, se si escludono i dati risultanti da qualche saltuario censimento da parte dell’Ufficio cantonale ivi preposto, poco si sa sullo stato di salute, sulle abitudini e sulla genetica di questi ungulati.

Il numero dei camosci alpini (Rupicapra rupicapra) negli ultimi quindici anni si è ridotto in modo notevole, arrivando, in alcune regioni, addirittura a dimezzarsi. La popolazione degli ungulati presente sul Monte Generoso è considerata molto particolare, poiché oltre a essere l’ultima di questa specie al sud delle Alpi, è una popolazione chiusa, dunque senza alcuna possibilità di potere contare su nuovi individui esterni. Si tratta di una popolazione non cacciata, isolata in seguito alla frammentazione e alla perdita di habitat e insediata in una zona non protetta e dal forte valore turistico; il rischio legato alla situazione attuale è dato dalla possibile importante consanguineità, che può condurre a una decrescita degli individui e infine, in ultima battuta, alla loro estinzione.

Come sottolinea Norman Polli (nella foto con la presidente della

Commissione culturale del Consiglio di cooperativa Gaby Malacrida), presidente del Comitato distrettuale dei cacciatori del Mendrisiotto, che ha dato vita al progetto «La conservazione della popolazione dei camosci alpini del Generoso», se si desidera conservare questa popolazione, la cui sopravvivenza è fondamentale per il mantenimento della biodiversità e dunque della fauna di montagna, è necessario conoscerne dapprima a fondo lo stato di salute attraverso uno studio dettagliato della situazione attuale. Il progetto lanciato dal Comitato distrettuale dei cacciatori del Mendrisiotto tra i suoi obiettivi principa-

li ha individuato il censimento della popolazione, la sua caratterizzazione genetica, oltre alla comprensione del suo stato generale di salute e delle sue dinamiche. Lo studio dei dati raccolti permetterà, in un secondo momento, di sviluppare delle soluzioni ad hoc per la conservazione di questa specifica popolazione che potranno poi eventualmente essere applicate anche ad altre popolazioni della medesima specie isolate, o parzialmente isolate, sulle Alpi. L’importante e ambizioso progetto (su cui torneremo nel corso dell’anno prossimo) ha preso il via questo mese e si protrarrà fino al dicembre del 2024.

Integrazione ◆ L’Associazione

«Migliorare la convivenza», è questo il motto del programma di sostegno «ici.gemeinsam.hier», promosso da Migros Impegno. Un progetto ad ampio respiro atto a favorire e rafforzare l’integrazione degli stranieri nel nostro territorio. 233 sono i progetti che hanno partecipato al programma, 92 quelli che potranno godere di un sostegno con un importo compreso tra i 5’000 CHF e i 50’000 CHF. Per partecipare era fondamentale rispondere ad almeno uno dei seguenti criteri: incontro interculturale e comunicazione nella vita di tutti i giorni, plurilinguismo nei bambini prima dell’inizio della scuola dell’infanzia e creazione di prospettive professionali per gli adulti.

Tra i progetti premiati vi è anche quello dell’Associazione bellinzonese

Eccoci, il cui mandato è la creazione di un luogo di incontro che permetta di rispondere alle esigenze dei richiedenti asilo. A Eccoci ci si riunisce una volta alla settimana per seguire i corsi di lingua italiana, ma non solo. Come spiega la coordinatrice Lucia Peduzzi, Eccoci sostiene anche le persone nelle candidature di lavoro, si impegna anche nell’ambito dell’integrazione scolastica, della gestione delle situazioni di vita quotidiana e, non da ultimo, organizza uscite di gruppo.

Per maggiori informazioni ici-gemeinsam-hier.ch e, su Facebook, Eccoci Bellinzona

Ricevi 3 mesi gratuiti e partecipa al concorso per vincere uno dei 3 abbonamenti annuali!

Igiene orale ◆ Dall’Antichità ai giorni nostri, l’evolversi di un’arte medica tra vermi e oro, ciarlatani e scienza. Oggi la prevenzione dentaria nelle scuole è il fiore all’occhiello del nostro Cantone, ma non è sempre stato così

Sara Rossi GuidicelliSe avete paura di andare dal dentista, o comunque siete un po’ riottosi, un rimedio c’è: pensare a cosa è stata in passato la cura dei denti; vi basterà visitare un museo della profilassi dentale (ce ne sono a Torino, Bologna, Londra, Linz, Baltimora…) o anche solo fare un giro sul web alla ricerca di mummie con i denti d’oro o antichi strumenti da «medico della bocca».

La storia dell’odontoiatria si estende molto nel passato e rivela che la cura dei denti è una delle arti più antiche che l’uomo conosca. Ci sono prove che già nel neolitico si è cercato di curarli e nelle terre del Pakistan di 7000 anni or sono i contadini avevano denti cariati «riempiti» con materiali diversi.

La ricostruzione delle origini dell’odontoiatria mostra che i metodi di cura dell’epoca erano apparentemente molto efficaci. La prima otturazione dentale, a base di cera d’api, è stata scoperta in Slovenia e risale a circa 6500 anni or sono: un canino fratturato è stato così rifatto. Sin dai tempi dei Sumeri si credeva che un verme fosse responsabile della carie nei denti e questa credenza perdurò fino ai tempi moderni. Esiste un libro, del VII secolo a.C., ritrovato nella biblioteca assira del Re Assurbanipal, che si intitola Quando un uomo ha mal di denti Il testo dice che quel verme è con ogni probabilità un demone o uno spirito maligno e quindi che va curato con scongiuri e rituali magico-religiosi.

Per moltissimi secoli, in tutto il mondo cristiano, l’unico rimedio (perlomeno per i poveri) è stato quello di pregare Santa Apollonia, martire vissuta ad Alessandria d’Egitto nel III secolo a.C. e alla quale sono dedicate numerose cappelle anche in Ticino. Ancora oggi è la santa protettrice dei dentisti, dato che il suo martirio consistette nell’estrazione di tutti i denti prima di essere gettata nella pira.

La tecnologia dentale fu inventata probabilmente dagli Etruschi e dai Fenici, che la tramandarono agli arabi che estesero le loro conoscenze agli antichi Romani e Greci, raggiungendo il mondo occidentale. Aristotele inventò uno strumento particolare (una specie di pinza) per l’estrazione dei denti dolorosi e si cominciò a sostituirli con finti denti di oro o avorio. I dentisti nell’antica Roma erano spesso schiavi greci, che potevano ottenere la libertà se riuscivano ad alleviare il dolore dei

loro pazienti. Nel Medioevo, invece, la professione di dentista era esercitata dai barbieri, ricordate come si presenta il Barbiere di Siviglia? «Io son barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, spezial, veterinario, il faccendier di casa…». In realtà, prima era stato affare dei monaci e dei sacerdoti, ma in piena epoca di crociate si era deciso che gli uomini di Dio non si sarebbero più occupati di queste cose; Papa Alessandro III disse: «Gli interventi sanguinosi sono incompatibili con il sacerdozio: Ecclesia abhorret a sanguine (la Chiesa si ritrae di fronte al sangue)». Uccidere sì, curare no.

Dall’Ottocento, poi, le corporazioni di barbieri e chirurghi in Europa si separarono, e fu così che i barbieri poterono finalmente occuparsi solo di barba e capelli, mentre la professione di chirurgo si andava specializzando nel resto del corpo umano. Se prima le cure dentarie e la chirurgia in generale erano considerate «medicina di serie B», le cose con il tempo sono cambiate, avvicinando piano piano la professione del chirurgo e del dentista agli studi di medicina. L’anestesia, per fortuna, era nata nel 1776, con la somministrazione di gas esilarante, passata poi all’etere e al cloroformio.

Solo nel 1843, la teoria del verme viene trasformata dall’anatomista Michael Pius Erdl in una teoria parassitaria; segue poi l’idea che si tratti di infiammazione, fino al 1890 quando si

comincia a parlare di batteri. È allora che si inizia a pensare che «un dente pulito non marcisce mai». Successivamente, si sviluppa l’ipotesi della placca, che stimola i germi e i lattobacilli. La strada per la profilassi dentale come rimedio primo è spianata, anche se ci vorranno ancora molti anni prima che davvero si diffonda la cultura della cura preventiva dei denti.

L’igiene orale era nata però molto tempo prima: già nell’Antichità si usano bastoncini fibrosi che fungevano da spazzolino da denti e il sorriso smagliante era già segno di bellezza. A coniare il nome di dentifricio era stato Plinio il Vecchio. Ingredienti per fabbricarlo: osso, corno o conchiglia di mollusco polverizzato, polvere di pomice, bicarbonato di sodio mescolato con mirra (se si pensa che come collutorio veniva usata l’urina, un osso di mollusco non dovrebbe fare tanto ribrezzo). Altre tecniche per prevenire la carie erano, presso i popoli cinesi ed egizi, masticare corteccia di albero, piume di uccello, lische di pesce o aculei di porcospino.

Il primo spazzolino rinvenuto risale alla Cina del 1500, ed era composto da setole di maiale. In Europa lo spazzolino si è diffuso solo alla fine del Settecento, ancora tutto fabbricato con materiali animali. La pratica di spazzolarsi i denti tuttavia è diventata di uso comune a partire dalla Seconda guerra mondiale, quando l’e-

sercito americano richiedeva ai soldati pratiche igieniche ferree, tra cui il lavarsi i denti quotidianamente; nel 1938 seguì lo sviluppo del primo spazzolino in nylon.

Sembra che il primo programma di profilassi infantile sia stato lanciato nel 1851 in Belgio. Da noi in Ticino ha iniziato a svilupparsi dagli anni Quaranta del Novecento e nel 1985 si è tenuto il primo corso di assistente di profilassi dentaria comunale. Oggi lavorano 57 operatrici dentarie scolastiche che fanno visita due volte all’anno a tutti gli allievi delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari. Forse ve le ricorderete: si occupano di sensibilizzare i bambini alla pulizia dei denti, insegnano come usare lo spazzolino e spiegano l’importanza di prevenire la carie invece che curarla. Rispetto ai ricordi di chi andava a scuola negli anni Cinquanta o Sessanta, la pedagogia usata ha fatto passi da gigante: ora queste visite sono un gioco, piuttosto che un momento di terrore.

Le statistiche dimostrano come le carie nei ragazzi ticinesi siano drasticamente diminuite, soprattutto nel periodo tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta. È avvenuto un salto di qualità immenso nella cura dei denti da parte dei ragazzi: la cultura della prevenzione ha funzionato. E ora che siamo alla terza generazione – mi spiega Alessandro Perucchi, responsabile cantonale delle operatrici dentarie sco-

lastiche e membro della commissione di vigilanza del Servizio Dentario Scolastico – si possono veramente raccogliere i frutti. Purtroppo i problemi si vedono ancora, soprattutto quando i genitori non sono stati sottoposti anche loro a questo programma di istruzione. La cultura della profilassi è qualcosa che ci si passa di generazione in generazione.

Quello che invece ancora molti non sanno è che lo zucchero può nascondersi in prodotti «insospettabili», come il ketchup o le bevande gassate. La combinazione di acido e zucchero è deleterio, mi spiega il medico dentista SSO Perucchi. Per questo il servizio dentario scolastico non si limita alla profilassi indirizzata ai bambini, ma in collaborazione con il Cantone, ha creato delle linee guida per la merenda nelle scuole, gli spuntini e le direttive per i pranzi al sacco, dove si consigliano alimenti sani, acqua da bere e frutta al posto dei dolci.

Altro pilastro del servizio è che a ogni sede scolastica delle elementari e delle medie è assegnato un medico dentario: ogni bambino ha diritto di andare a fare una visita gratuita di controllo ogni anno. Il medico dentista verifica se ci sono problemi di carie, di igiene orale od ortodontici e propone eventuali misure profilattiche e terapeutiche, oppure ancora consiglia una visita specialistica. Tutto ciò fino a un massimo di 700 franchi all’anno per bambino, normalmente rimborsati alla famiglia, anche se alcuni Comuni chiedono una partecipazione ai genitori. Tuttavia in media vengono usati circa 150 franchi per bambino. È anche preposta una Commissione Cantonale di controllo affinché non ci siano abusi da parte dei medici dentisti.

I dentisti oggi consigliano ai genitori di lavare loro stessi i denti ai propri figli una volta al giorno almeno fino alla terza elementare, e proseguire anche dopo diminuendo la frequenza a una volta su sette, per un paio di anni ancora. È importante responsabilizzarli ma anche mostrargli che è un’attività di famiglia, che riguarda tutti e che ci si può anche divertire per l’appunto lavandosi per esempio i denti a vicenda.

Non ci resta dunque che ammirare questa parte dell’evoluzione umana e iniziare a toglierci l’atavica paura del dentista.

Pro Senectute ◆ Il Servizio aiuto trasloco con i suoi cinque incaricati regionali fornisce assistenza alle persone anziane sole per organizzare e gestire al meglio il trasferimento in una nuova residenza

Barbara Manzoni

Barbara Manzoni

Ogni cassetto nasconde un ricordo, ogni ripiano custodisce oggetti riposti con cura, ogni oggetto ha una storia. Se vi è capitato di aiutare un nonno, un genitore o un parente anziano durante un trasloco vi siete sicuramente trovati ad aprire quei cassetti e a svuotare quei ripiani che rispecchiano una generazione per la quale l’usa e getta non era neanche lontanamente concepibile. Così il lavoro di inscatolamento diventa laborioso, in equilibrio tra i tempi dettati dai termini di disdetta del contratto locativo e quelli dell’emotività di chi lascia ambienti famigliari.

«Il primo contatto è delicato, si entra nelle case e nell’intimità della persona anziana e lo si deve fare con il dovuto tatto»

Il trasloco per una persona anziana non è mai indolore, lo sanno i parenti e lo sanno anche gli operatori di Pro Senectute Ticino e Moesano che si occupano di aiutare chi di parenti su cui contare non ne ha. Il Servizio aiuto trasloco della fondazione è attivo dal 2018, ha avuto una battuta d’arresto durante la pandemia, ma ora ha ripreso la sua normale attività e gestisce una quindicina di traslochi all’anno, come ci conferma Paola Lanfranchini, referente amministrativa del Servizio aiuto trasloco di Pro Senectute Ticino e Moesano. Le richieste di aiuto arrivano sul suo tavolo da tutto il Cantone e sono valutate singolarmente, «non sempre possiamo assumere l’incarico – spiega Paola Lanfranchini – a volte le tempistiche non sono adeguate oppure la richiesta si sovrappone ad altri incarichi, per coordinare al meglio un trasloco abbiamo infatti bisogno di circa un mese. Altre volte, dopo una prima presa di contatto con la persona in-

Che meraviglia questo albo. Ti conduce, attraverso una storia semplice e potente, a un finale di meraviglia, nel senso platonico di sguardo inedito sul mondo, quello sguardo che ti spinge a porti profonde domande di senso. È un silent book, ma in questo silenzio quante cose accadono, raccontate dalle immagini di Chiara Ficarelli, sulla base di un’idea e una sceneggiatura di Lenina Barducci. C’è un gorilla, e c’è un bambino. Campo e controcampo. Chi è l’altro? Ciascuno dei due, a seconda del punto di vista. Perché questa è una storia (anche) di punti di vista. C’è un bambino, c’è un gorilla, e c’è una gabbia. Uno dentro, l’altro fuori. Questa è una storia (anche) di dentro e di fuori. Di recinti e di libertà. Di qui e di altrove. Di soglie tra il qui e l’altrove, quelle soglie che i bambini sanno attraversare così bene. E di soglie tra io e l’altro, quelle soglie che all’inizio tengono a distanza, e poi, se nasce una relazione, possono stemperarsi e farci avvicinare. Il bambino, sulla pagina di sinistra, guarda il gorilla, al di là delle sbar-

teressata al nostro servizio quest’ultima rinuncia». Va detto subito che il servizio non è gratuito, ma è anche vero che Pro Senectute attraverso il suo servizio sociale offre alle persone con difficoltà economiche la possibilità di ottenere un aiuto finanziario individuale.

Ma chi sono le persone che chiedono un aiuto per traslocare? «Principalmente sono persone sole – continua Paola Lanfranchini – della terza o quarta età che devono lasciare il proprio domicilio perché ricevono una disdetta o perché l’abitazione non è più adeguata alle loro esigenze attuali o perché vogliono rientrare nel loro Cantone o Paese d’origine, c’è chi cambia casa per trasferirsi in un appartamento più piccolo e funzionale, c’è chi sceglie di trasferirsi in un appartamento protetto, più raramente, ma ci è capitato, sono “accumulatori” che decidono di voler cambiare il loro modo di vivere e in questo caso lo sgombero è davvero impegnativo, ma una volta presa la decisione e portato a termine il trasloco, per questi utenti inizia veramente una nuova vita. Ogni situazione comunque è diversa, ogni trasloco è un caso a sé e la persona va aiutata non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche da quello emotivo».

Ed è qui che entrano in gioco gli incaricati regionali. Pro Senectute Ticino e Moesano ne ha cinque, ognuno responsabile per una zona: Mendrisiotto, Luganese, Locarnese, Bellinzonese, Biasca e Valli. Sono loro a essere il vero punto di riferimento per l’utente. Manuela Peverelli è l’incaricata per il Locarnese e mi spiega che per lei il primo importantissimo passo appena ricevuto il mandato è quello di conoscere la persona interessata: «Il primo contatto è sempre delicato, in fondo si entra nelle case e nell’intimità della persona anziana e lo si deve fare con il dovuto tatto, per questo motivo se la persona è già un utente

di Pro Senectute organizzo la prima visita in modo da essere accompagnata dal collega del servizio sociale che la segue normalmente. È molto importante che l’anziano si senta a proprio agio, nonostante lo stress che un trasloco può causare. Inoltre il rispetto della privacy è un aspetto assolutamente prioritario. Per la parte pratica mi accerto che disdetta e nuovo contratto siano a posto, chiedo se la persona vuole trasportare tutto nella nuova casa o desidera eliminare qualcosa, mi occupo di valutare il tempo e il materiale necessario per inscatolare, contatto le ditte di trasloco e richiedo dei preventivi, organizzo il personale che aiuterà a inscatolare e a volte anche a svuotare le scatole nella nuova casa. Insomma coordino tutto affinché il trasloco si svolga nel migliore dei modi. Poi si deve ancora provvedere alla pulizia dell’appartamento da riconsegnare, anche in questo caso chiedo dei preventivi a ditte di pulizia. Spesso l’utente preferisce an-

●

re. Il gorilla, sulla pagina di destra, guarda a sua volta e al contempo il bambino, al di là delle sbarre. Nasce una relazione, prima cauta, poi fiduciosa, fatta di sguardi e di movimenti. Un dialogo di sguardi e movimenti, in questo libro che non poteva che essere un silent, perché i gorilla non parlano un linguaggio di parole, e questo gorilla, così efficacemente creato in immagini da Chiara Ficarelli (che riesce a mantenere un suo eccellente tratto personale, senza appiattirsi sul modello del celebre illustratore di gorilla Anthony Browne) non è umanizzato. È un animale, in tutta la sua dignità, fiera e giocosa. Anche il bambino è un animale, uma-

no però. L’altro è una storia di soglie, e la soglia non è solo la gabbia, ma anche ciò che mi separa dall’Altro, dal diverso: questa soglia è perfettamente rappresentata, nel libro, dalla piega centrale della rilegatura tra la pagina di sinistra e quella di destra, che qui acquista proprio una funzione narrativa, di confine. Un confine che, nella meravigliosa sorpresa finale, un personaggio riuscirà a superare, passando letteralmente dall’altra parte, dalla parte dell’altro, sull’altra pagina, dando la mano all’altro, verso l’Altrove.

Onirico, gentile, elegante, tra i 10 migliori albi illustrati del 2022 nella classifica «New York Times» e «New York Public Library». Il titolo Spuntino di mezzanotte forse rimpicciolisce il fascino sontuoso di questa storia, che non è il racconto di uno che apre il frigo in cucina di notte (per dire), ma un’intensa storia di condivisione e di cura. Night Lunch, questo è il titolo originale, fa riferimento a quei carri, trainati da un cavallo, che

il più bel ricordo legato ai tanti traslochi? «Direi il primo in assoluto che ho organizzato – ci confida – non posso ovviamente entrare nel dettaglio della situazione personale dell’utente che era piuttosto complicata, ma dopo un po’ di tempo mi è capitato di incontrarlo nuovamente per caso e nei suoi occhi ho colto una gratitudine che mi è rimasta nel cuore».

Shutterstock

che essere accompagnato al momento della riconsegna delle chiavi della vecchia casa e, a volte, mi è capitato di riconsegnarle io stessa».

Nonostante un’organizzazione ormai collaudata nel tempo, non mancano le difficoltà: «c’è chi ha paura del cambiamento – racconta Manuela Peverelli – o ha difficoltà ad accettare la nuova situazione, chi esprime un sentimento di incertezza e di instabilità. È normale e comprensibile: lasciano appartamenti dove hanno vissuto molti anni, la loro quotidianità viene un po’ stravolta. L’unico modo che abbiamo per aiutarli è mettersi in ascolto e dimostrarsi disponibili». Non ha dubbi poi, Manuela Peverelli, quando le chiediamo cosa le piace del suo lavoro: «spesso si crea davvero un bel rapporto con l’anziano, il mio lavoro mi arricchisce e mi fa diventare una persona migliore anche se a volte mi arrabbio davvero molto di fronte alla poca sensibilità che amministratori o proprietari dimostrano». E

Una gratitudine che esprime anche Lario Bognuda, 83enne di Lodrino, che qualche anno fa si è avvalso del Servizio aiuto trasloco. «Abitavo al quarto piano in una palazzina senza ascensore – ci racconta – a 80 anni e con qualche problema di salute mi sono reso conto che era troppo faticoso soprattutto quando dovevo portare la spesa o qualsiasi cosa di pesante. Ho avuto la fortuna di trovare un appartamento di proprietà del patriziato di Lodrino, vicino a dove abitavo, sempre a un piano alto ma con l’ascensore. Ho deciso subito che era l’occasione giusta, ma restava l’incognita del trasloco e di quei quattro piani di scale! Per fortuna gli assistenti sociali mi hanno aiutato, mi hanno suggerito di contattare Pro Senectute e alla fine io sono rimasto letteralmente a guardare. Si sono occupati di tutto, in modo efficiente, discreto e rispettoso, e poi hanno anche disposto il mio nuovo appartamento molto bene, anche meglio di come l’avrei fatto io. Vivo da solo e davvero non ce l’avrei mai fatta senza un aiuto così professionale». Oggi il signor Bognuda si dice molto felice della scelta, il nuovo appartamento lo definisce «un luogo bellissimo». A riprova che anche i cambiamenti che sembrano quasi insormontabili dopo averli affrontati presentano dei lati positivi e a volte, come per Lario Bognuda, anche belle camere con vista.

Informazioni www.prosenectute.org; aiuto.trasloco@prosenectute.org

di notte, a fine Ottocento, giravano per le città americane vendendo cibo a tutta un’umanità notturna composta ad esempio da reporter, poliziotti, gente dello spettacolo, operai, infermieri. Ristoranti notturni su ruote, cibo caldo per viandanti infreddoliti. Antesignani, molto più poetici, dei nostri fast food o take away. In rete si trovano diverse fotografie, o manifesti pubblicitari, di questi Night Lunch Wagons, e molti recavano l’insegna «The owl», il gufo. Evidentemente in riferimento al fatto che il gufo è un animale notturno. In Spuntino di mezzanotte è proprio un gufo il cuoco di questo carro ristorante, che arriva, con le sue lucine, trainato da

un cavallo bianco, nella città buia e silenziosa. «Clippete cloppete, zoccoli e ruote/La luna illumina le strade vuote…».

Il testo poetico, splendidamente tradotto da Chiara Carminati, è dell’autore canadese Eric Fan, del duo The Fan Brothers (celebri per Il giardiniere notturno o La meraviglia caduta dal cielo). Qui però Eric non è in coppia col fratello, perché le immagini sono di Dena Seiferling, al suo esordio in Italia. E sono immagini spettacolari, notturne ovviamente, ma calde, riscaldate dai toni seppia, dall’espressività dei personaggi e da un alone di magia. Il gufo dunque cucina per la volpe, per il tasso, per le falene, per gli opossum, a ognuno un manicaretto, ma c’è chi non può permettersi un pasto, e costui è un topo che fa il netturbino nell’oscurità delle strade. Un topino tremante e affamato, che il gufo scorge, alle prime luci dell’alba, mentre sta per chiudere il suo carro ristoro. Non a caso gli autori hanno scelto un topino, creatura infima e preda dei gufi nella realtà. Ma qui siamo in un mondo magico e onirico, un mondo dove può accadere che un gufo cuoco inviti un topino alla sua mensa, e lo ristori davvero.

Incontri (8) ◆ Nato e cresciuto in Ticino, Thomas Meylan, a 45 anni ha deciso di emigrare… in Svizzera, nella Riviera vodese dove, risistemando la casa dei nonni, sta impostando la sua nuova vita

Matilde CasasopraCi sono momenti in cui, pur parlandogli, si ha come l’impressione che lui sia altrove e invece… è lì. Ti ascolta così attentamente da sembrare assente e invece… è presente al punto che, quando ti risponde, sa andare subito al cuore del problema, della domanda, della questione. Thomas Meylan è uno che sa passare inosservato, ma è un grande osservatore. Ergoterapista di professione, qualche anno fa ha ridotto sensibilmente l’uso dell’automobile per la bicicletta e durante la pandemia, con un gruppo di amici, ha dato vita, a Pregassona, a un orto coltivato sulla base dei principi fondanti la permacultura. Un’esperienza che Thomas, con Lara – la sua compagna – intende proseguire nel canton Vaud, dove già lavora da questa primavera e dove da questo mese di dicembre andrà ad abitare.

Perché lasciare il Ticino per il canton Vaud?

Il motivo principale è che a Montreux c’è la casa dei miei nonni. I figli – rispettivamente genitori – avevano ormai la loro casa e, questa dei nonni, era, diciamo così, superata dagli standard abitativi attuali. Bref: nessuno ci sarebbe andato ad abitare. La decisione: venderla. Così, dopo un accordo con la famiglia, la mia compagna (che è architetta) e io abbiamo deciso di andarci a vivere. Una decisione che risale all’estate del 2020. Entrambi, allora, lavoravamo in Ticino. La sera del venerdì partivamo per Losanna e nel tempo libero eseguivamo quei lavori necessari a rendere la casa… abitabile.

Insomma, una scelta fondata su una casa… No. Diciamo che la casa è stato lo spunto, il pretesto, per rivedere la vita che stavamo conducendo. Una vita sempre più imprigionata in un circolo di abitudini che avrebbero, prima o poi, potuto trasformarsi in routine. Insomma, abbiamo deciso di cambiare per evitare una «morte lenta». Lara, abituata a vivere fuori dal Ticino, e che come me aveva bisogno di ampliare i suoi orizzonti, si è trasferita prima. Da gennaio 2021 è assistente al Politecnico federale di Losanna e segue una formazione di nutrizione olistica a Ginevra. Mi sto progressivamente trasferendo anch’io per continuare lì il mio lavoro di ergoterapista.

Lei, infatti, è ergoterapista. Com’è arrivato a scegliere questa professione?

Diciamo che non è stata la mia prima idea… Chissà… Forse perché ho un approccio lento a quelle che si definiscono le «scelte di vita».

Approccio lento. Esemplificando? Mi viene in mente mia madre che mi racconta di quando ero piccino e di come, mentre mi spingeva in passeggino, mi allungassi per regalare qualsiasi cosa avessi a portata di mano ai passanti, per strada così come al parco. Normalmente le persone, quando definiscono il periodo dell’adolescenza – che è il periodo della presa di coscienza di sé, della ribellione alle regole e alla routine – indicano il periodo tra i 12-13 anni e i 18. Ebbene, la mia adolescenza è iniziata tra i 16 e i 17 anni. Ero al liceo e, grazie a docenti particolarmente sensibili, mi sono reso conto del fatto che

vivevo ai margini della realtà. Questi docenti mi hanno insegnato a leggere i giornali, a individuare i messaggi subliminali e le letture di parte che, a dipendenza della testata, potevano essere fornite di un medesimo evento. Così… mi sono svegliato dal mio mondo perfetto, ordinato ed empatico. Mi sono svegliato e ho capito che il mondo non era quel luogo meraviglioso che, grazie ai miei genitori, avevo imparato a pensare che fosse.

Ho cominciato a frequentare il Centro Sociale Organizzato Autogestito e antiteticamente lavoravo al supermercato e per agenzie di collocamento mentre finivo il liceo. Volevo vivere a modo mio. Poi ho trovato lavoro a Zermatt come cameriere e mi è venuta l’idea di dedicarmi alla ristorazione. No. Non ho aperto un bar, ma ho incominciato a lavorarci, a Lugano. Ed è così che ho scoperto che, ad appassionarmi, erano soprat-

tutto le persone in quanto tali. La ristorazione offre molte possibilità in quest’ambito, ma più passava il tempo, più mi rendevo conto che non mi bastava questo rapporto del tipo «toccata e fuga». Mi sono guardato allo specchio e ho capito che dovevo decidermi a fare qualcosa per dare uno sbocco al mio interesse naturale per la relazione d’aiuto. Ho letto, mi sono informato e poi ho scelto: l’ergoterapia racchiude in sé tutti gli aspetti che cercavo. Sono tornato a scuola e, nel 2014, ho conseguito il Bachelor of Science SUPSI in Ergotherapie con un lavoro di tesi in ambito ergonomico.

Tutto bello, ma… proprio perché è lei stesso a porre l’accento sull’interazione personale le chiedo: com’è riuscito a lasciare le persone con le quali era entrato in relazione come ergoterapista?

Vede – e preciso che la definizione non è mia ma dell’Associazione

Thomas, ha a disposizione 666 battute per illustrare tre momenti topici della sua vita:

1. La prima bocciatura al Liceo. Ebbi l’opportunità di confrontarmi con la sensazione di fallimento. Penso sia così che entrai nell’adolescenza e iniziai a scontrarmi con il mio mondo.

2. La prima lezione di yoga. Avevo 25 anni. Ebbi la possibilità di iniziare un percorso di ricerca interiore che continua ancora oggi. Per questo sono molto grato a mia madre, Raffaella, che era la maestra che guidò la lezione.

3. In un mio momento di profonda crisi, un mio carissimo ami-

svizzera degli ergoterapisti – l’ergoterapia è una professione incentrata sullo sviluppo e il mantenimento della capacità di agire delle persone contribuendo al miglioramento della loro salute e qualità di vita. Le persone – anziani, bambini, adulti – che ho incontrato, i miei «clienti», hanno intrattenuto con me un rapporto personale e professionale. Ho offerto loro le mie competenze per far sì che potessero performare meglio le attività nel loro mondo. Io, come ergoterapista, sono una presenza occasionale determinata dai casi della vita. Arrivo con un mandato medico. Do una mano per tornare a una vita nella norma. Poi esco di scena. Se non lo facessi vorrebbe dire che non sono riuscito a svolgere al meglio il mio lavoro. Certo, ci sono rapporti che resistono anche oltre la cura, ma a quel punto si parla di amicizie e, come accade anche nella vita extra-lavorativa, le amicizie sono rare.

Scusi, ma ha un segreto per essere così «immerso nel» e così «distaccato dal» mondo?

Più che un segreto è una pratica di vita che ho scoperto grazie a mia madre che è insegnante di yoga. Già a 16 anni mi sono avvicinato alle discipline yogiche tramite un piccolo manuale scritto da Babacar Khane, maestro che ha sviluppato una pratica fondendo nei-chia, lo stile interno del kung-fu, con lo yoga egiziano. A 25 anni mia madre mi ha introdotto al Raja Yoga. Ne sono rimasto affascinato e ho così seguito il ciclo formativo di quattro anni per insegnanti Viniyoga con Claude Marechal che sviluppa e tramanda gli insegnamenti di Krishnamacharya e di suo figlio Desikachar. È così che da anni, ormai, oltre ad essere ergoterapista sono occasionalmente anche insegnante di yoga. Uno yoga lontano dalle posizioni acrobatiche. Nel mio corso la pratica si fonda soprattutto sulle asana di base e il pranayama.

Nella sua scheda come sogni nel cassetto ha indicato la cupola geodetica e la condivisione dei principi della permacultura. Pensa di realizzarli?

Diciamo che provo a realizzarli. E… vede… siamo tornati da dove siamo partiti. La casa dei nonni. Come tutte le case contadine anche quella dei miei nonni ha l’orto che, con Lara, stiamo già coltivando secondo i principi della permacultura. Entrambi siamo convinti che Bill Mollison, fondatore della permacultura, aveva ragione quando affermava che «il più grande cambiamento che dobbiamo fare è dal consumo alla produzione, anche se su piccola scala, nei nostri giardini. Se solo il 10% di noi lo fa, ce n’è abbastanza per tutti». Noi ci stiamo provando. Per la cupola geodetica… sì, forse ci vorrà un po’ più di tempo, ma mai dire mai.

Nato

Hobby: esperienze musicali, contatto con la natura

Rimpianto: attaccamento a un passato mai esistito? No grazie

Sogno nel cassetto: costruire una grande cupola geodetica in natura in cui insegnare yoga e organizzare attività associative e di condivisione di nozioni utili alla permacultura

Amo: il percorso condiviso con Lara, persona meravigliosa; gli insegnamenti di Patanjali; la Terra; l’Essere umano; insomma un sacco di cose…

co, Alex, educatore e counselor, attraverso una serie di domande mi permise di capire la differenza tra amare e essere innamorati. Questa differenziazione mi permette oggi di riconoscere meglio, quando riesco a farlo, tanti condizionamenti e attaccamenti che prima non avrei saputo osservare.

Non sopporto: anche in questo caso un sacco di cose. Veramente tante. Però credo che quando mi ricentro praticando meditazione o yoga, nessuna di queste resti insopportabile, le stesse diventano anzi una chiave di discernimento. Se proprio devo sceglierne una, la presenza di calabroni.

La mia foto preferita: il tramonto sul Lemano dai monti sopra Montreux, spazi aperti, colori sgargianti, un riquadro di tutti gli elementi della natura nella sua bellezza

Motori ◆ La nuova Fiat 500e Abarth sarà lanciata in edizione limitata: 1949 saranno gli esemplari pensati per ricordare l’anno di nascita del marchio storico

Mario Alberto CucchiL’arrivo sul mercato della nuova Fiat 500e Abarth rappresenta una scommessa elettrizzante. Sono pronti gli appassionati di auto sportive a convertirsi ai veicoli a zero emissioni? La strada è tracciata già da tempo da costruttori come Porsche che ha già venduto l’elettrica Taycan in decine di migliaia di unità. Anche Ferrari e Lamborghini sono pronti alla conversione totale. Ma qui si parla di un altro tipo di utente finale.

Chi ha comprato sino a oggi la 500 Abarth equipaggiata con il motore a benzina da una parte ha senz’altro un potenziale di spesa differente, dall’altra non vuole passare inosservato e gli piace che il sound del motore arrivi prima ancora che si possa vedere l’auto. Proprio così. E infatti le 500 Abarth puntano da tempo su terminali di scarico caratterizzati da un cupo rombo. I clienti a volte investono soldi proprio per avere scarichi ancora più spinti e riconoscibili come gli Akrapovič. Insomma all’apparenza si tratta di una clientela a cui piacciono le auto sportive, rumorose e con prestazioni entusiasmanti.

La nuova 500e Abarth elettrica risponde a queste caratteristiche? In parte. Indubbiamente è caratterizzata da forme grintose e sportive, ma non è rumorosa per nulla. Anzi, si viaggia nel silenzio più assoluto con buona pa-

ce delle zone 30 km/h. Non è vero! Il sound è simile alle versioni a benzina anche se si tratta di una registrazione della 695 a benzina riprodotta all’esterno da alcuni altoparlanti. E le prestazioni? Insomma. Se sono anche migliori sull’accelerazione va detto che la velocità massima è autolimitata a 155 km/h. Ben oltre i limiti autostradali ma molto meno degli oltre 200 km/h delle versioni alimentate a benzina.

Come detto compensa almeno in parte lo scatto. Bastano sette secondi per raggiungere i cento all’ora. Impiega un secondo in meno da 20 a 40 km/h rispetto a una Abarth a benzina. Un secondo più veloce anche nell’accelerazione da 40 a 60 km/h e un secon-

do più veloce pure da 60 a 100 km/h. Persino le batterie sono veloci: si ricaricano alle colonnine rapide sino all’80% in soli 35 minuti.

L’autonomia dichiarata è di 250 chilometri. Insomma una «Scorpionissima» con la spina, la cui plancia in Alcantara si abbina agli inserti del volante sportivo a tre razze con lo scorpione al centro e ai sedili sportivi. Non mancano le minigonne laterali e i pedali sportivi in alluminio in cui ovviamente manca quello della frizione. Suona bene invece l’impianto audio premium studiato con JBL. Ma alla fine abbiamo a che fare con una vettura elettrica che sarà usata molto in città, ed ecco che allora diventa importate

l’avanzato sistema di sensori a 360 gradi drone view e la telecamera posteriore ad alta definizione che mostra le immagini su un display da 10,25”.

Anche il quadro strumenti è digitale ma più piccolo: sette pollici. Sotto il cofano si trova invece un motore elettrico a magneti permanenti che è in grado di erogare una potenza massima di 155 cavalli e una coppia massima di 235 newton metro. Tre le modalità di guida gestite dall’elettronica: Turismo, Scorpion Street e Scorpio Truck. Nella prima, l’accelerazione è più dolce e la potenza è inferiore (limitata a 136 cv). Tutti i cavalli vengono invece erogati nelle altre due modalità in cui tutto diventa più orientato alla sportività.

Grazie alla carta di credito Cumulus, senza tassa annuale.

Per vincere la scommessa,

ingegneri

carta dell’esclusività: verrà prodotta inizialmente in soli 1949 esemplari che ricordano l’anno di nascita dello storico marchio. Disponibile solo in due colorazioni: verde acido e blu elettrico. Insomma una limited edition per lanciare la nuova 500e Abarth. Potrebbe essere proprio questo a trasformare un lancio in un successo in grado di portare le 500 elettriche a essere vendute tutte prima ancora di arrivare nelle concessionarie a inizio 2023.

Il prezzo? Un poco sopra i 40mila franchi svizzeri. Ne siamo convinti, un altro passo importante verso le emissioni zero è stato fatto.

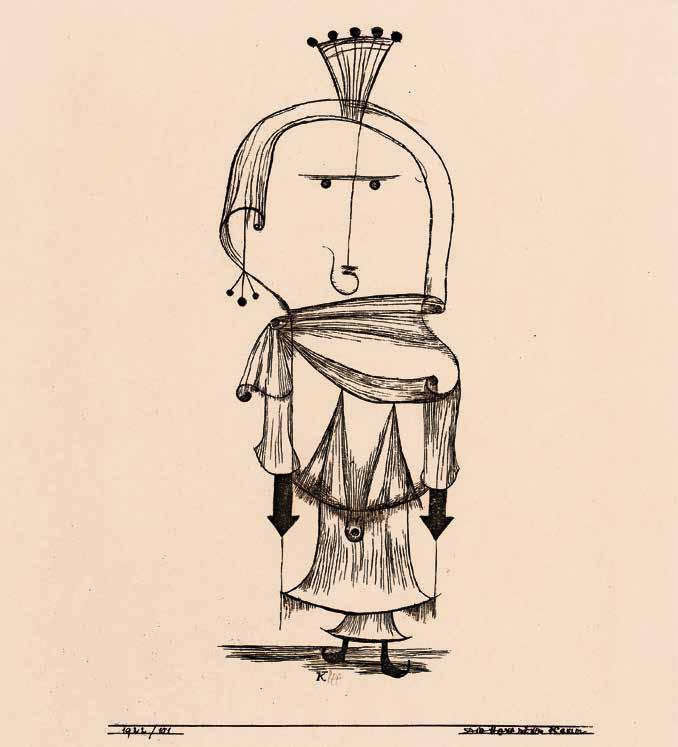

Lo abbiamo visto bene anche quest’anno. Di fronte ai problemi di una civiltà sempre più in crisi ci si affretta a cercare soluzioni praticabili.

La gestione di queste urgenze mostra i limiti di una razionalità dal respiro corto, che si agita per proporre soluzioni pragmatiche, spesso parziali e ancor più spesso tra loro conflittuali. Sotto lo stress di un «che fare» sempre più impellente, spesso si naviga a vista. Certo, «che fare» è la domanda, ma questa domanda dovrebbe essere il punto di arrivo di altre domande che la renderebbero meglio pensabile in un mondo in cui tutto si tiene; domande che rimangono invece in ombra, sullo sfondo.

Ad esempio: perché siamo arrivati a questa situazione di crisi ambientale ed energetica? Perché tanto disorientamento nell’affrontare l’emergenza sanitaria? E perché ancora tante ingiustizie sociali, tante offese ai diritti umani, a tradire gli ideali della modernità? Domande come queste ci

portano a scavalcare il ragionare appiattito sui singoli problemi contingenti e ci invitano a interrogarci sul senso del nostro agire, ci invitano a chiederci in che direzione vogliamo andare per abitare meglio il mondo. Le conoscenze offerte nell’immenso mercato delle informazioni, nella loro polifonia disorientante, si rincorrono in tempo reale e parlano immediatamente al bisogno di un agire concreto. Per comprendere davvero abbiamo bisogno di scavalcare l’immediatezza dei dati raccontati in tempo reale; abbiamo bisogno di un’espansione del pensiero, di un’apertura della ragione al di là del mantra pragmatico che imprigiona l’esercizio della razionalità. È necessario andare oltre, e questo significa riconoscere e accogliere anche il valore cognitivo del sentire che è stato espunto e rimosso, come ben sappiamo, proprio da una ragione sempre più tecnologica. Eppure, quando ci interroghiamo sul

senso della realtà, dalle parole stesse emerge come proprio la capacità di sentire stia al cuore del bisogno di comprendere. Questo sentire ha a che fare con un’altra postura nel nostro modo di incontrare la realtà. Ha a che fare con uno sguardo altro nei confronti di ciò che si offre a noi, accogliente verso ciò che si rivela spontaneamente, al di fuori delle gabbie in cui lo rendiamo oggetto della nostra conoscenza razionale. Una realtà fatta di cose, non di oggetti da tenere a distanza. Perché le cose ci toccano e possono trasformarci, come ci ricorda uno dei messaggi più luminosi del filosofo Bruno Latour: una verità che purtroppo spesso trascuriamo. Guardare le cose che si rivelano a noi nel loro darsi spontaneo significa aprirsi a uno sguardo poetico sulla vita, un’occasione per esprimere in modo più fecondo la nostra umanità. Da poco abbiamo detto addio a Christian Bobin, scrittore poeticamente ispirato: «La poesia – diceva

Elon Musk annuncia al mondo che entro sei mesi sarà realtà l’impianto di un chip Neuralink nel cervello umano, quindi sarà più vicina la possibilità di interazione tra mente umana e mente digitale. Mentre l’utente medio di tecnologia sta ancora tentando a fatica di digerire e integrare, ad esempio, il concetto di Cloud e le sue applicazioni concrete nella vita quotidiana, Musk precorre senza alcuna remora i tempi, verso una integrazione del digitale nel biologico. La realtà è che sta proprio a noi, utenti passivi e oggettivamente obsoleti, di iniziare ad accelerare il passo, volenti o nolenti, prima di perdere il filo di quanto sta accadendo.

In una direzione informativa e di divulgazione si è mosso qualche settimana fa il TX Group Sa, una società «di intrattenimento, informazio-

ne, orientamento e assistenza» di cui fanno parte il gruppo editoriale Tamedia e «20minuti». Occorre osservare bene la dinamica aziendale: quello che per anni abbiamo considerato come colosso economico-editoriale, il Gruppo Tamedia, oggi è diventato soltanto il tassello di un’operazione di ampia portata, che mette in primo piano i suoi asset tecnologici, e soltanto in secondo piano quelli informativi. Il TX Group, quindi, ha promosso una «Conference» che si è tenuta sia in presenza sia sul web, dal titolo: Intelligenza artificiale e apprendimento delle macchine: il loro impatto sui media, sulla pubblicità, sull’intrattenimento, sui mercati digitali e le industrie fintech La giornata voleva proporre spunti di riflessione sul tema dell’intelligenza artificiale in vari settori economici e culturali. L’approccio era

«Il cellulare non prende», ripetono uno dopo l’altro le due 14enni, la 16enne e il 16enne, il 17enne, il 20enne e perfino i due 8enni. Sono le Parole dei figli, i nostri, arrivate in mezzo al mare della Grecia quando quest’estate con una coppia di amici abbiamo deciso di condividere le vacanze da famiglie allargate: tre, più due, più tre la somma aritmetica dei giovani dell’equipaggio. Quel che è successo dopo, in quella lunga e calda settimana di fine agosto, ve lo racconto oggi perché vorrei che ognuno magari ne traesse un po’ di ispirazione in vista delle vacanze di Natale. Ovviamente non per andare in mezzo al mare, ma per riprodurre una breve disconnessione dei cellulari in accordo con i propri figli anche solo per qualche ora, in una baita in montagna, ma anche a casa propria vicino all’albero di Natale illuminato

Otto in tutto, abbiamo detto, i giovani dell’equipaggio accompagnati da noi quattro adulti che siamo la mamma di Clotilde ed Enea, ma anche moglie del papà di Kim, Uma e Tao, il papà di Martina, Tommaso e Andrea, e la sua compagna. Chi ci ha visto partire non è riuscito ad astenersi da commenti del tipo: «Mi raccomando, almeno tre conte al giorno, che altrimenti qualche pupetto me lo lasciate in mezzo al mare!» oppure «Ma chi ve lo fa fare!». I problemi con cui ci potevamo imbattere sono stati sviscerati più volte durante le cene dedicate ai preparativi andate avanti fino a notte fonda: la convivenza da famiglie allargate in un ambiente ridotto per una settimana, i conti da fare con il portafoglio (nessuno di noi – è bene chiarirlo subito – naviga nell’oro, anche se ci consideriamo fortunati), i pranzi e le cene da prepa-

molto «americano», spettacolarizzato, quasi si trattasse di un evento che doveva servire a convincere degli investitori. E probabilmente lo era: il bersaglio eravamo noi partecipanti, attivi nel mondo dei media, dello studio e del commercio. A dispetto delle aspettative di chi scrive, la giornata non ha proposto contributi «tecnici» ma piuttosto genericamente informativi. È stato interessante notare come dai vari contributi dei relatori trasparisse una chiara volontà di vincere i dubbi attorno all’ntelligenza artificiale (IA). I vari professionisti del settore esprimevano un atteggiamento più da predicatori/ venditori che da tecnici. Non hanno spiegato come funziona, insomma, ma solo cosa può fare e perché vale la pena di usarla. E le osservazioni riguardo ai dubbi etici mossi contro l’IA sono state del tipo già sentito ri-

– entra nel mondo come in una casa amica, rivela le cose, le porta a rivelarsi, non le forza». Ci tiene lontani dal desiderio di possesso, di uso e di dominio del mondo. Lo sguardo poetico è contemplazione che provoca commozione verso ciò che riusciamo a vedere senza renderlo subito oggetto delle nostre spiegazioni razionali. «Il mondo è pieno di visioni che attendono degli occhi. Le presenze ci sono ma ciò che manca sono i nostri occhi».

Credo davvero che questa possibilità di abitare poeticamente il mondo sia una grande risorsa in grado di alimentare la conoscenza con una luce diversa, di renderla più autentica. Una porta di accesso a una più profonda comprensione di noi stessi e della realtà cui apparteniamo: un’esperienza in grado di trasformarci. Anche la filosofa spagnola Maria Zambrano parlava di sapienza dell’anima, di una forma di conoscenza più autentica, antecedente al sapere

razionale. Anche per lei, il sentimento poetico è quell’infinita disponibilità al mondo che offre al pensiero la capacità di sentire un’intimità originaria con le cose; un’intimità che riempie il logos di grazia e verità. Insomma, il bisogno di dare un senso al nostro agire ci invita ad avvicinarci alla realtà anche con uno sguardo poetico. Uno sguardo in cui dare voce al non saputo, al non detto, e a ciò che forse non sarà mai del tutto dicibile.

Uno sguardo che è accoglienza, attenzione alla bellezza, a volte fin troppo nascosta, tradita e maltrattata, ma che sempre ci chiama a riconoscerla e ad abitarla, prendendo un po’ le distanze dal bisogno di assoggettarla e di dominarla. Lasciarsi interpellare dalla bellezza è un progetto etico. Ce lo ricorda la saggezza antica: in greco, bellezza e chiamata hanno la stessa radice etimologica, mentre nei valori della polis il bello è sempre intrecciato al bene.