23 minute read

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

from naukaitehnika092020

by bortnikova

Advertisement

Вочень недурном советском историческом фильме ствованиями. Тогда развитие шло очень бурно, «Демидовы» есть такой эпизод. Фаворит императрицы прямо-таки взрывообразно. На этом фоне времена Анны Иоанновны герцог Бирон, недовольный растуАнны Иоанновны порой считают чуть ли не безщим влиянием уральского заводчика Акинфия Демивременьем, когда ничего интересного в стране дова, говорит, что России не нужно столько железне происходило, сплошной застой и деградация. ных заводов. «Но как же пушки?» — возражают ему государстКакие уж там заводы, пушки и флот! Но вполне венные мужи. «России не нужно столько пушек», — отвечает ли это справедливо?

Бирон. «Но как же флот?» — напоминают государственные мужи. Вообще-то, происходило тогда много чего.

«России не нужен такой большой флот», — отвечает Бирон. ДиаНа царствование Анны Иоанновны, например, лог отлично характеризует традиционное отношение к этому периприходится строительство так называемой Украоду русской истории в отечественной литературе (время упадка, инской линии — цепи крепостей, призванной

«мрачная бироновщина»). Но насколько точно он характеризует защищать южные рубежи государства от набесамо царствование? гов крымских татар. Ранее эту функцию выпол

Период 1730–1740 гг. и в самом деле не самый блестящий в истоняла Белгородская черта, в среднем проходиврии Российской империи. Особенно если сравнить с хронологичешая на 100–150 км севернее. Но уже в конце XVII ски близкими петровским, елизаветинским и екатерининским царв. подумывали о том, чтобы построить новую. Идея

вынашивалась почти сорок лет и, наконец, воплотилась в Украинской укрепленной линии. Служила она недолго, уже в первой половине царствования Екатерины ее сменила Днепровская укрепленная линия, проложенная еще южнее. Но укрепления 30-х гг. XVIII в. были очень нужны в свое время и знаменовали важный этап в продвижении к Черному морю.

Украинскую укрепленную линию составляло 16 фортов и более сотни отдельных редутов. На территории Харьковской и Полтавской областей можно увидеть остатки этих сооружений, построенных по всем правилам тогдашней фортификационной науки. Форты были практически стандартные, квадратные в плане, с лепестками бастионов по четырем углам. Сейчас от этих сооружений остались земляные валы, в период развитой артиллерии — куда более важный элемент фортификации, чем каменные стены.

Как легко можно себе представить, совершенно новая цепь крепостей и редутов, растянувшаяся на 400 км, уже требует немало пушек, так что вряд ли даже Бирон мог позволить себе брякнуть, что России много пушек не нужно. А ведь это было далеко не единственное место, где в них появилась нужда.

Например, артиллерия была очень нелишней при осаде Очакова в 1737 г. И, плавно переходим к делам флотским, тогда же и для тех же целей была создана Днепровская военная флотилия, 657 мелких судов с небольшой осадкой, способных пройти над днепровскими порогами и подвезти войска, продовольствие и те же пушки. Донская флотилия сопоставимых размеров действовала под Азовом.

И поначалу дела на южном направлении шли не так уж плохо. Осада Очакова была вполне успешной. Крепость не только взяли, но и сумели нейтрализовать попытку турок ее отбить. А в том, что ее потом пришлось отдать и повторно брать в 1788 г., вполне можно винить роковые обстоятельства. В войсках вспыхнула чума, и даже ряд высших офицеров стали ее жертвами. Не то чтобы людская воля была здесь вовсе бессильна, но при тогдашнем уровне знаний… Хотя понятно, что популярности императрице чума в армии не способствовала. Как и расформирование Днепровской флотилии после заключения Белградского мирного договора с Турцией в 1739 г. А уж с Донской флотилией и вовсе вышел конфуз. Изрядная ее часть затонула во время штормов. И тут попытки спихнуть все на обстоятельства непреодолимой силы выглядят не очень убедительно. Поговаривали и про сырой корабельный лес, и про слишком легкие для таких судов якоря, и про неудачную тактику адмирала Бредаля.

Но качество подготовки похода — это несколько отдельный вопрос. Политику Анны Иоанновны на южном направлении можно оценивать как провальную, а можно как частично успешную (многострадальный Азов забрали окончательно, хоть и без права держать там флот), но вот на что она точно не похожа, так это на стремление закуклиться, урезать расходы на вооруженные силы и сидеть тихо в своем болоте. Активную наступательную позицию наблюдаем мы. Какое там «не нужно много пушек»! Этих пушек только в Азовском море утопили не одну сотню. Каждое суденышко оснащено двумя трехфунтовыми чугунными пушкам, и еще осадную артиллерию везли.

Так обстояло дело с продвижением к теплым морям. Теперь перейдем к морям студеным. Именно на царствование Анны Иоанновны в основном приходится Вторая Камчатская экспедиция Беринга, она же Великая Северная экспедиция. Это грандиозное по тем временам мероприятие — первая серьезная попытка обозначить на карте северные и восточные рубежи Российской империи, совпадающие с рубежами необъятного Евразийского континента.

Но давайте по порядку. Нельзя приступать к рассказу о Второй Камчатской экспедиции, не сказав хоть пару слов о Первой. Дело было так. Петр I, прорубая окно в Европу, в то же время не оставлял мысль, что русский флот должен утвердится и на Тихом океане. Для этого на Дальний Восток были откомандированы геодезисты, чтобы изучить обстановку. О тамошних местах тогда было известно лишь со слов немногочисленных землепроходцев, точных карт не существовало. Пресловутое присоединение Сибири Ермаком означало не более чем основание некоторого количества острогов, с последующим обложением ясыком тех племен, до которых могли дотянуться. Что происходило на громадных пространствах, разделявших эти остроги, сведений практически не было, и даже о размерах этих пространств было очень смутное представление. В начале XVIII в. положение начали потихоньку выправлять. В 1716 г., в Охотске, поселении, основанном казаками в 1647 г. на берегу Охотского моря, была построена ладья «Восток». На этом судне некто Кузьма Соколов достиг морским путем Камчатки. Совершенно неизведанной землей она не была. Немного раньше на полуостров уже добрались сухим путем казаки из Анадырьского

острога. Но освоение шло ни шатко ни валко. Мешали не только совсем не дружелюбные камчадалы, но и разборки казаков между собой. Открытие морского пути, гораздо более короткого и безопасного, сильно упростило процесс колонизации. Охотску суждено было стать первым русским портовым городом на Дальнем Востоке. Впрочем, подходил он для этого не слишком хорошо. Как отмечал один из побывавших там морских офицеров: «Стоянка здесь возможна лишь для судов с осадкой не больше десяти, в крайнем случае двенадцати футов. Весной совсем не исключена опасность повреждения судов льдом; одним словом, эта гавань годится как временное убежище, а не как порт, на который можно безопасно положиться».

В декабре 1724 г. Петр I издал указ о создании постоянно действующего российского флота на Тихом океане, после чего стали готовить экспедицию для разведки побережья. Флоту ведь надо где-то базироваться. Экспедицию возглавил датчанин на русской службе Витус Беринг. Одной из основных целей заявили необходимость выяснить, отделен ли азиатский берег от североамериканского и соответственно можно ли попасть в дальневосточные моря северным морским путем в принципе. Для этого требовалось добраться до тихоокеанского побережья посуху, а судно для полярного плавания сооружать уже на месте.

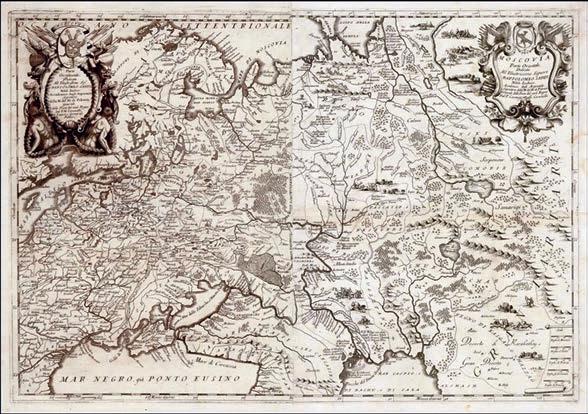

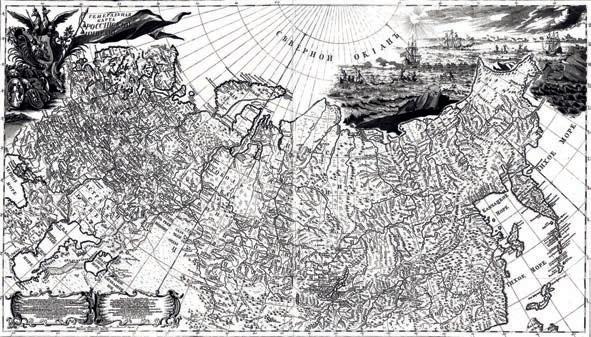

Карта XVII в.

Строительство судна «Святой Гавриил» (палубный бот длиной в шестьдесят футов) в устье реки Камчатка на восточном побережье одноименного полуострова завершили летом 1728 г. В июлеавгусте судно под командованием Витуса Беринга поднялось на север, а затем — на северо-восток вдоль материка и вышло в Чукотское море, через пролив, который потом назовут Беринговым. Таким образом, было установлено, что Азия с Североамериканским континентом не смыкается. Правда, в 1648 г. это уже установил Семен Дежнев, но сведения как-то затерялись.

В 1729 г. Беринг обогнул Камчатку с юга, выявив Камчатский залив и Авачинскую губу, и пошел к Охотску. Отсюда путь лежал через весь континент к Санкт-Петербургу. С момента начала подготовки экспедиции и до ее завершения на русском престоле успело смениться три монарха: Петр I, Екатерина I и Петр II. А в 1732 г. (третий год царствования Анны Иоанновны) было принято решение об организации Второй Камчатской экспедиции, тоже под руководством командора Беринга. В начале 1733 г. необходимые судовые материалы были погружены на несколько сот саней и отправлены несколькими обозами; основной состав экспедиции (около пятисот человек) выступил в путь в марте этого же года.

Впрочем, название Великая Северная подходит этой экспедиции гораздо больше, уж больно широка была ее география. То есть чисто гипотетически речь шла о том, чтобы рассмотреть возможность подобраться к Камчатке с севера морским путем, но именно что гипотетически. Не такое там побережье, чтобы просто послать пройти вдоль него эскадру из СанктПетербурга или даже из Архангельска. Такие попытки предпринимались, но заканчивались трагически. В море подстерегали льды, на берегу ждала бесплодная тундра, и там и здесь — свирепые морозы и ветры. Реально ходить этим путем из европейской части аж до Камчатки начали только в ХХ в. в эпоху ледоколов, и даже тогда это стоило великих трудов.

Но была другая возможность: подобраться к берегу Ледовитого океана с суши в разных местах и изучить предполагаемый Северный морской путь по частям. А уж как-нибудь потом, имея точные карты и вехи на пути, попробовать всетаки пройти морем. На деле Вторая Камчатская включала в себя целые семь отдельных экспедиций. Пять работало за Полярным кругом, и каждая должна была обследовать свой участок пути. Еще две экспедиции направились на восток к Тихому океану.

Корабли решили строить на сибирских реках, а для этого надо было ставить верфи. Предполагалось построить семь морских судов, из них четыре в Охотске, одно в Тобольске (основан в 1587 г.) и два в Якутске (основан в 1642 г.). Кроме того, требовалось немало речных судов для транспортировки грузов по сибирским рекам. Участниками экспедиции стали не только мореходы. Она включала в себя отдельный академический отряд исследователей, членов Санкт-Петербургской академии наук, а также кораблестроителей. Всего сопричастных было около 3 тыс. человек. Длилась экспедиция десять лет, 1733–1743 гг. Были такие, кто отправился в дальние края с семьями. Задолго до того, как началась собственно работа по исследованию побережья, пришлось столкнуться с немалыми трудностями.

В записках одного из участников экспедиции — С. Вакселя, адресованных больше европейскому читателю, есть один примечательный момент: «Капитан Шпанберг уже в предыдущем 1734 г. поспешил с частью людей вперед в Охотск, не выслав вперед никаких запасов продовольствия. Мы получили тревожное известие, что ему вследствие ранних холодов не удалось добраться до места назначения — Юдомского Креста — и что ему пришлось остановиться на двадцать-тридцать немецких миль ниже по течению в совершенно пустынном месте. Поэтому первейшей и главнейшей нашей заботой было оказать ему помощь, чтобы ни он, ни его команда не погибли от голода. Мы узнали также, что капитан Шпанберг с отрядом из нескольких человек покинул суда и двинулся на лыжах (это длинные узкие дощечки, подвязанные к сапогам, чтобы не проваливаться в снег) к Юдомскому Кресту и в Охотск». Позже в этом совершенно пустынном месте по пути следования обозов поставили теплые избы.

Все северное побережье поделили на участки, границами которых служили устья великих сибир

ских рек. Первый отряд должен был обследовать берег от Архангельска до устья Оби. Второй — пройти от Оби до устья Енисея. Третьему отряду поручили обследовать побережье Карского моря восточнее Енисея. Четвертому — из устья Лены идти к устью реки Хатанги, затем, огибая Таймырский полуостров, продвигаться на запад до встречи с третьим отрядом. Пятый отряд должен был от устья Лены идти на восток к Колыме и если представится возможность, то и далее до самой Камчатки. Это на севере. На востоке одна экспедиция должна была разведать путь в Японию, а другая выяснить, как далеко к востоку от Камчатки находится Америка. В Первую экспедицию это установить не удалось.

Ни один из отрядов не выполнил свою задачу за один навигационный сезон, что совсем не удивительно. В северных морях он длится всего пару месяцев: июль-август, иногда чуть прихватывает сентябрь, а порой и в июле не пройти. Море загромождено льдом.

Двинско-Обский отряд вышел из Архангельска летом 1834 г. Единственный из всех отрядов экспедиции он подчинялся не Берингу, а непосредственно Адмиралтейству. Впрочем, у командора и без того забот хватало. Командиром ДвинскоОбского отряда поначалу был назначен Степан Муравьев. Но два года подряд ему не удавалось пробиться далеко на восток, и он возвращался несолоно хлебавши. В Адмиралтействе усомнились в его командирских качествах, и экспедицию возглавили Степан Малыгин и Алексей Скуратов. Но и под новым руководством достичь Обской губы удалось не с первого раза. Поставленную задачу выполнили за пять навигационных сезонов 1734–1739 гг. На карту нанесли около 4 000 км морского побережья.

Отправной точкой второй экспедиции, ОбскоЕнисейской, был Тобольск, поселение, основанное в 1587 г. у впадения реки Тобол в Иртыш, получившее статус города в 1590 г., а с 1709 г. числившееся столицей всей Сибирской губернии, что простиралась от Урала и до Тихого океана и включала в себя земли по большей части неизведанные.

Отряд состоял из 56 человек, командовал им Дмитрий Овцын. От него и его людей требовалось пройти вверх по Иртышу, а затем по Оби, нанести на карту восточный берег Обской губы, затем идти на восток к устью Енисея. В результате были описаны Обская губа, Тазовская губа и Енисейская губа, речные пути и западный берег полуострова Таймыр. Времени на это ушло очень много, тяжелая ледовая обстановка заставляла неоднократно поворачивать назад, и однажды он даже разделил свой отряд, отправив часть людей к устью Енисея посуху.

Ленско-Енисейский отряд начал свой путь из Якутска в 1735 г. Дупель-шлюпка «Якутск» под командованием Василия Прончищева спустилась по Лене и вышла в открытое море. Судно имело длину 21,4 метра, ширину 4,6 метра, осадку 2,1 метра и могло ходить под парусами и на веслах. Рулевое управление — румпельное с талями на крыше надстройки, имевшейся на юте, двенадцать пар весел и парусное вооружение,

Бот «Святой Гавриил»

подобное тендерному. На борту имелось, два ялбота, на палубе были установлены четыре трехфунтовые фальконентные вращавшиеся на вертлюгах пушки, изготовленные на демидовском заводе. Команда составляла 45 человек.

Зиму они провели в устье реки Оленек. В составе экспедиции была женщина — супруга командира Татьяна Федоровна Прончищева (по другим источникам, ее звали Мария). Она считается первой в истории женщиной-полярником. Жены многих других участников Великой Северной экспедиции последовали за своими мужьями в далекие сибирские поселения, но только жена лейтенанта Прончищева отправилась с ним в плавание. Увы, судьба этой пары сложилась трагически. Василий Прончищев умер от цинги во время тяжелой зимовки на Таймыре, и Татьяна Федоровна пережила супруга всего на двенадцать дней, умерев от «великой печали». Командование принял Харитон Лаптев.

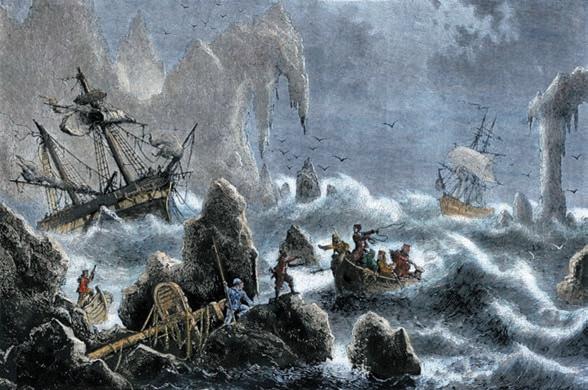

Погодные условия так и не позволили обойти полуостров Таймыр морем. Далее привожу довольно обширный отрывок из судового журнала «Якутска», описывающий один из самых драматических моментов экспедиции:

«14 августа, первый час пополудни. В начале сего часа стало льдом тереть дубель-шлюпку и, одною льдиною прижав, надломило форштевень, такоже и всю дубель-шлюпку помяло; хотя

Могила Прончищевых на Таймыре

подле бортов были бревна запущены, токмо то не помогало, и учинилась великая течь. Того ради мы поставили три помпы, стали выливать воду, а дрова из трюма, воду пресную и провиант выбрав наверх. Стали искать течи, вырубая подтоварник нижней палубы.

Второй час. Течь засыпали мукою и пеплом. В то же время погрузило у дубель-шлюпки корму, а нос на Льдине приподняло, и мы с наружной стороны на носу то место законопатили. Выливали из дубель-шлюпки воду в три помпы и ведрами, токмо воды не убывает.

Третий час. Сделали доску и наложили небольшой мешок муки на то место, где течь пробилась с наружной стороны у надломленного форштевня.

Четвертый час. Положили на носу драй, чтобы не так льдом ломило нос, и лили воду в три помпы и ведрами в грот и фок-люк, токмо от упомянутой течи воды в дубель-шлюпке не убывает.

Пятый час. Ветер затих. Туман и снег. Беспрерывно отливали воду, а вода все не убывала. Наступила ночь.

Одиннадцатый час. В начале сего часа стало очень тереть дубель-шлюпку льдами и мы запускали около бортов балки, которые льдом приломало и отломило у дубель-шлюпки пониже ватерштага весь форштевень из внутренних и наружных досок, от киля и по ватер-штаг, и выбросило на лед, отчего течь учинилась больше прежнего и нос погрузило, а корму приподняло, и вдруг воды в дубель-шлюпке прибыло очень много.

В это время стало свежеть от северо-востока, льды тронулись и дубель-шлюпку понесло вместе с ними к западу. Через час времени ее прижало к стоячей льдине. Течь все усиливалась. Поврежденное место засыпали мукою с пеплом и закладывали старою парусиною, токмо от того помочи не имели. 15 августа, третий час ночи. Течь стала становитца весьма велика, так что уже более половины налилась дубель-шлюпка и потопила весь погруженный в ней провиант, а льдом корму высоко подняло и нос очень погрузило, и мы, искав способу, подвели под нос грот-стаксель и засыпали между им и дубель-шлюпки мукою и наложили грунтов, чтобы льдом не так стирало, токмо тем способом не получили, чтоб унять течь, но вяще умножается.

Четвертый час. Выливали из дубель-шлюпки беспрестанно воду, токмо течь весьма велика стала и льдом наклонило дубель-шлюпку на правый борт очень низко. Того ради, сняв фока-реи и гик, подвели их под тот борт близ форштевня. Ветер между тем все становился свежее, а течь все усиливалась. Утро наступило весьма морозное, и в то же время не переставал идти снег.

Седьмой час. Видя, что спасение судна не в нашей воле, стали доставать из трюма, какой можно достать провиант, выкидывая его на лед и продолжая в то же время отливать воду. Так прошел целый день. К вечеру вода налилась уже по самую палубу.

Девятый час вечера. Ветер северо-западный велик. Сего часа прибылою водою и ветром тронуло лед и понесло дубель-шлюпку со льдом к востоку, ибо туда течение воды. Того ради командующий с унтер-офицерами сделав консилиум, что дубель-шлюпку спасти никак уже невозможно и дабы спасти хотя людей, сошли все служители на стоячий лед».

После того как морем пройти не удалось, Лаптев отправил несколько сухопутных отрядов, описывать побережье. Таким образом, карта этого участка все-таки была составлена. Отряд под руководством штурмана Семена Челюскина дошел до самой северной точки Евразийского материка (сейчас мыс Челюскина).

Ленско-Колымский отряд тоже спустился из Якутска по Лене, после чего повернул на восток. Его возглавлял двоюродный брат Харитона Лаптева Дмитрий Лаптев. Они надеялись выйти в Тихий океан через Берингов пролив. Сделать это не удалось, но был исследован очень солидный участок побережья, а также реки: Индигирка и Анадырь.

Мартын Шпанберг возглавлял один из двух восточных отрядов, тот, что разведал путь в Японию. Во время этого путешествия он также посетил Курильские острова, уже описанные русскими навигаторами в 1720 г.

Экспедицию, чей путь лежал на северо-восток, возглавил сам командор Витус Беринг. В 1740 г. в Охотске построили еще два судна — «Святой Петр» и «Святой Павел». Следующую зиму они провели на Камчатке близ Авачинской губы,

в гавани, которая с тех пор носит имя Петропавловской. К тому времени на Камчатке уже было целых пять острогов. Можно сказать, цивилизация. В июне 1741 г. корабли отправились в плавание к берегам Америки, но буквально через несколько дней попали в сильнейший туман и потеряли друг друга. Кроме того, крайне неприятную роль сыграло то, что офицеры доверились французской карте, где была обозначена некая Земля Хуана де Гамы. Это заставило выбрать не лучший курс. Помощник Беринга Свен Ваксель после отзывался о составителях карты очень резко: «Мы отошли к востоку на целых двадцать шесть градусов, так как, не найдя земли до широты 45°, мы изменили курс на OtN и ONO. Отсюда ясно видно, что упомянутая карта была неверной и лживой, ибо в противном случае мы должны были бы перескочить через землю Хуана де Гамы. В этой карте я нахожу столько же истины, сколько в известии о мифической стране Иездо, о чем подробно рассказано в восьмой главе. Было бы, однако, честнее сперва исследовать на самом деле такие неизвестные земли, прежде чем широко осведомлять плавающих об открытии берегов земли Иездо или земли де Гамы; в противном случае многие честные и храбрые люди, по необходимости бороздящие моря, бессовестно и возмутительно обманываются. А таким людям, которые берутся утверждать непроверенные вещи, основанные только на предположениях, я бы посоветовал лучше совсем молчать, а если им уж так хочется пофантазировать и порассуждать, то делать это про себя и не давать посторонним людям в руки плодов своей фантазии, тогда по крайней мере никто не был бы обманут их домыслами».

«В течение долгого времени, — рассказывает далее Ваксель, — мы не могли определить свое положение по солнцу. Вместе с тем вследствие продолжительного плавания в шторме и непогоде мы не были уверены в правильности сделанных нами определений, встреченные же нами земли были неизвестны не только нам, но никому на свете. …Мы не имели ведь даже морской карты, которой могли бы руководствоваться, но шли как слепые, ощупью, не зная, куда идем. Единственным нашим пособием была чистая меркаторская карта, которую мы сами себе изготовили перед выходом из Камчатки и на которой мы ежедневно отмечали суточный переход во время плавания к востоку; поэтому же пути нам следовало возвращаться обратно».

Тем не менее Чириков достиг Аляски и в тот же год вернулся назад в Петропавловскую гавань. Правда, он не смог высадиться на американском побережье даже для того, чтобы пополнить запас пресной воды. Посланная с этой целью шлюпка попала в руки туземцев, а выручить товарищей оказалось невозможно. Обратный путь пришлось проделать на скудных еще камчатских запасах.

Отряд Беринга также достиг Аляски, открыв попутно Алеутские острова и остров Кадьяк, и даже ступил на американский берег, но смог вернуться лишь в следующий навигационный сезон, зазимовав на открытых на обратном пути Командорских островах. Камчатки он достиг уже на небольшом судне, построенном из обломков «Святого Петра» и под командованием Вакселя. Капитан-командор не пережил тяжелейшей зимовки, и его могила осталась на острове, который теперь носит его имя, да и весь архипелаг назван Командорским в его честь.

Наконец Академический отряд Великой Северной экспедиции. Его возглавлял Герхард Миллер, которого старшее поколение, возможно, помнит по любимому народом советскому сериалу «Ломоносов». Правда, там этого персонажа никак не назовешь положительным. Там этот нехороший немец занят главным образом тем, что мешает жить Михаилу Васильевичу и всеми правдами и неправдами проталкивает норманскую теорию о построении русской государственности викингами (читай немцами). Мне этот сериал, скорее, нравится, но здесь его создатели в корне неправы. Можно не любить норманнскую теорию и даже считать ее антинаучной, но чего ради замалчивать реальные немалые заслуги ученого?

Карта 1745 г.

Герхард Миллер, которому на момент назначения начальником Академического отряда было 27 лет, лично проделал по сибирским дорогам и бездорожью путь более 30 тыс. км, а также собрал у себя и проанализировал отчеты морских отрядов. Результатом стало первое географическое описание Сибири и первая более-менее приличная карта Российской империи. Работа произвела фурор. На Западе в указанные в ней громадные расстояния долго отказывались верить и окончательно признали эти данные только после плаваний капитана Кука (1772–1775 гг.). Кстати, если бы Беринг не побывал в северной части Тихого океана раньше Кука, а Миллер не зафиксировал бы его результаты, Британская империя вполне могла отхватить себе часть Дальнего Востока по итогам этих плаваний.

Также по инициативе Миллера на всем пути его следования были организованы метеостанции. Первая в Казани, вторая в Екатеринбурге и т. д. Всего более 20.

Еще один участник Академического отряда С. Крашенниников провел обширнейшие геологические исследования, первым описал пещеры Красноярского края и гейзеры Камчатки. Также его «Описание земли Камчатки» содержит богатейший этнографический материал. Главным ботаником экспедиции (в прямом смысле этого слова) был И. Гмелин. По ее итогам он издал четырехтомный труд «Растения Сибири». Зоологии более других уделял внимание Георг Стеллер (тот самый, именем которого была названа морская корова). Когда молодой ученый в 1739 г. приехал работать в Россию, экспедиция была уже в полном разгаре и ему пришлось ее догонять. Стеллер сопровождал Беринга в его плавании к берегам Америки и разделил все трудности зимовки на Командорских островах.

Основной костяк экспедиции составляли выпускники знаменитой Московской Навигацкой школы. «Ни больших выгод им не предвиделось, ни большой славы себе они не могли ожидать, — писал в середине позапрошлого столетия историограф Российского флота А. П. Соколов, — между тем, исполняя суровый долг, совершали такие чудесные подвиги, каких очень немного в истории мореплавания». Славы им действительно при жизни досталось немного, хотя имена некоторых из них сохранились на карте Северного морского пути. Например, Семена Челюскина или братьев Харитона и Дмитрия Лаптевых. Но детали их биографии известны куда хуже, чем хотелось бы.

Чаще всего это были выходцы из бедного провинциального дворянства. Так, отец Семена Челюскина Иван Родионович владел деревенькой в Калужской губернии совместно с четырьмя другими дворянами, своими дальними родичами. За его семейством числилось три крестьянских двора. Точная дата рождения будущего морехода-полярника не установлена, известно только, что он был младшим из двух сыновей Ивана Родионовича и отправился в Навигацкую школу в 1714 г.

Были, впрочем, и представители высшей аристократии. Так, командир Обско-Енисейского отряда лейтенант Овцын вел свой род от Рюриковичей. За годы работы экспедиции судьба его выписала драматический зигзаг. Когда в 1738 г. он выехал в Санкт-Петербург, везя отчеты о работе своего отряда, то по дороге имел неосторожность навестить сосланное семейство князя Долгорукого. Княжну Екатерину Долгорукую, невесту покойного Петра II, одно время рассматривали в качестве кандидатуры на российский престол. Когда трон заняла Анна Иоанновна, это вышло боком всему семейству.

После этого визита Овцын не успел добраться до столицы, был арестован и обвинен в участии в заговоре. Друзья за него хлопотали. В конце концов лейтенанта разжаловали в матросы и отправили в Охотск, где как раз готовился к плаванию Беринг. Так Дмитрию Леонтьевичу, одному из немногих, довелось принять участие в работе сразу двух отрядов экспедиции. Ну, надо сказать, что северное плавание в первой половине восемнадцатого века — это такое удовольствие, что офицером ли, матросом — невелика разница. Все равно непосильный труд на скудном пайке. Во время зимовки на острове Беринга «было постановлено всем, без различия звания или чина, как высшим, так и низшим, выдавать одинаковый паек, не считаясь с лицами или положением», а всем, кто держался на ногах, надлежало самим добывать дополнительное пропитание охотой и сбором трав. На обратном пути на Камчатку праздничным блюдом была «бурда», которая готовилась следующим образом: «…брали двадцать или больше фунтов муки, смотря по размерам запасов, замешивали ее на теплой воде в деревянной посуде и оставляли стоять два или три дня, пока не начи

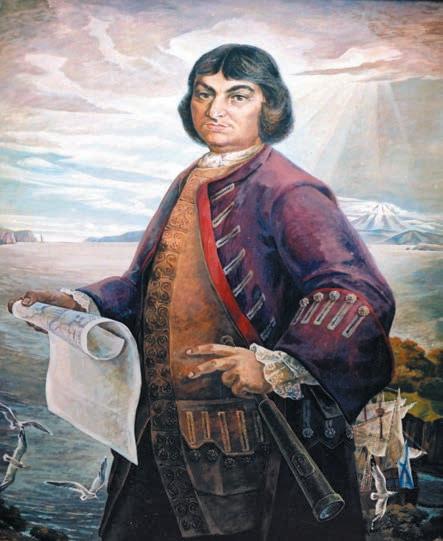

Витус Беринг (1681–1741)

налось брожение и тесто не становилось совсем кислым. После того как тесто было приготовлено таким образом, ставили на огонь большой судовой котел, наполнив его на три четверти или больше водой, а когда вода начинала кипеть, то клали это кислое тесто в котел и давали ему основательно прокипеть, и очень вкусный суп был готов. У кого оставался еще китовый жир, тот добавлял его в свою порцию, а у кого ничего не было, тот ел его и так, и всем нам этот суп казался очень вкусным. День, когда мы получали «бурду», считался у нас праздничным, так как от одного котла мы все наедались досыта». Из этого плавания не вернулись многие офицеры, в том числе и сам капитан-командор Беринг. Матрос Овцын из плавания вернулся, и по возвращении ему вновь присвоили за заслуги офицерский чин. В дальнейшем он сделал вполне приличную флотскую карьеру.

Овцын был не единственным участником Великой Северной, с которым случилось нечто подобное. Так, Стеллер был обвинен в том, что поддерживал мятежные настроения среди камчадалов, арестован в Соликамске и сослан в Иркутск. Правда, вскоре его освободили и он, уже по собственной инициативе отправился в Красноярск, потом в Тюмень. Вот не помню, откуда этот диалог: « — Вас сошлют в Сибирь! – Я и так в Сибири». Но очень точно отражает ситуацию.

Понятно, что работать в такой обстановке было вдвойне тяжело. Вместе с тем участники экспедиции отмечают, что денег на нее государство не жалело, и важность предприятия в полной мере осознавалась на самом верху. Справедливости ради, в фильме, который был упомянут в самом начале статьи, вообще-то показано, что заводчик Демидов оказался Бирону не по зубам. Так что говорить что-то такое герцог, может, и говорил, но понимания не встретил. Потому и в регентах не задержался.

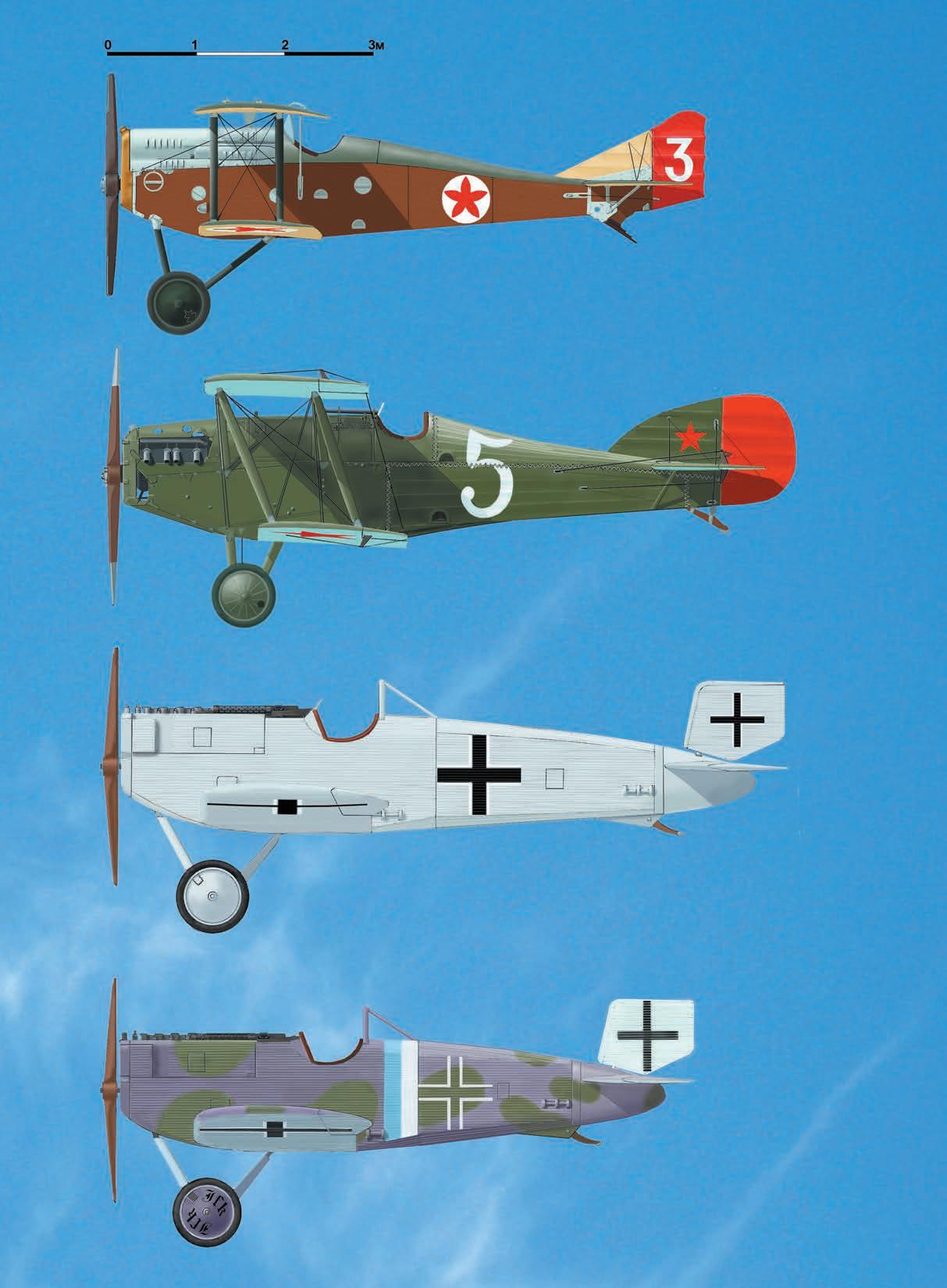

Истребитель итальянского производства Ансальдо А1bis «Балилла», полученный 1-м истребительным авиаотрядом Воздушных Сил Черного моря Рабоче-крестьянского Красного Военно-морского флота России — Одесса, осень 1922 г.

Купленный в Англии истребитель Мартинсайд F.4 «Базед», который в СССР обозначался МФ-4. Предположительно, это один из первых таких самолетов, поставленных во 2-ю истребительную эскадрилью Рабоче-крестьянского Красного воздушного флота, которая получила имя председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского, — Московский военный округ, сентябрь 1922 г.

Второй опытный цельнометаллический истребитель Юнкерс J 9/II — в таком виде самолет был представлен на 2-й конкурс истребителей Инспекции ВВС Германии, Адлерсхоф, июль 1918 г.

Серийный цельнометаллический истребитель Юнкерс D I — предположительно машина морской полевой эскадрильи MFS 1 капитана I ранга Готтхарда Заксенберга. Эта часть входила в авиагруппу Имперских ВВС Германии «Западная Фландрия» и бросила пять таких самолетов в паническом отступлении осенью 1918 г., так и не испытав их в бою на Западном фронте