MUJERES DEL ALTIPLANO DE PUTRE: MODOS DE HABITAR

Título: Mujeres del Altiplano Putre: Modos de habitar

Fotografía: Karen Cardoza

Daniela Caniuñir

Edición Fotográfica: Karen cardoza

Edición de contenido: Karen Cardoza

Cristhian Cerna

Christian Orellana

Diseño de láminas: Daniela Caniuñir

Primera edición 2022

Agradecimientos

Agradecemos a la ilustre Municipalidad de Putre, a la SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Arica y Parinacota, al programa Red Cultura y a la Fundación para la Superación de la Pobreza - Programa Servicio País. Asimismo, de forma encarecida, nuestro reconocimiento a las mujeres del altiplano de Putre. A ellas le debemos la confianza de abrirnos las puertas de sus hogares y memorias.

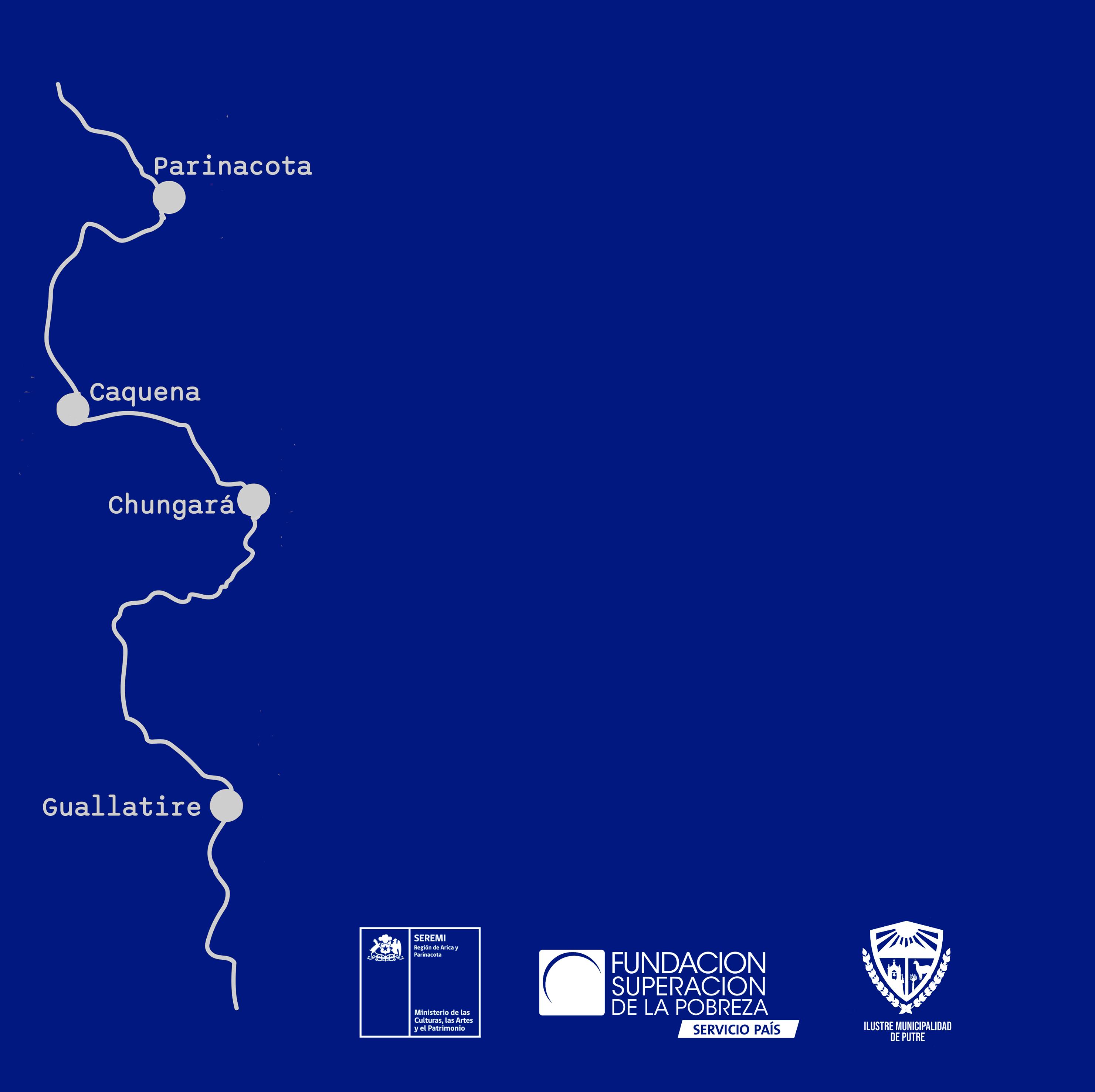

Putre es una comuna ubicada en la extrema región de Arica y Parinacota. Ésta está conformada por el complemento de una zona precordillerana y otra altiplánica que se caracterizan por la cohabitación de realidades socioculturales y económicas singulares relativas a los pueblos originarios de frontera. El espacio de “alti” y plano, ubicado por sobre los 3800 msnm, comprende un momento único en la ecología local, harto de paisajes. Se manifiesta en su seno la majestuosidad de la biodiversidad, la vida de comunidades y mujeres, y sus prácticas y sentidos al son de las drásticas condiciones ambientales, y sendos desafíos de desarrollo (IMPutre, 2019). A partir de esto, el territorio guarda un propio relato y una entrañable plástica vehiculizada en actividades de artesanía textil y en la arquitectura residencial (Fullerton, Cáceres y Medina, 2022; González y Carrasco, 2020).

En medio de suris, vicuñas, “leones” (pumas andinos), llamos, alpacos y zorros, se connota que el altiplano es un sentimiento, una vivencia y una biografía arraigada frente a constantes vaivenes, contestaciones y el amague de fantasmas que dicen que un momento vendrá la despoblación. En este orden de cosas, el proyecto “Mujeres del Altiplano de Putre: Modos de Habitar”, es una invitación a la historia y forma de vida de mujeres tejedoras y ganaderas que habitan diferentes localidades del Altiplano de Putre. Destacando sus expresiones visuales, saberes ancestrales y arquitectura, se arman relatos estéticos que cuentan con un alto valor patrimonial material e inmaterial.

Señalar que este documento es una invitación a realizar un recorrido por el territorio. Es una apuesta por conocer la riqueza cultural y natural que existe en el altiplano de Putre a través de la fuerza y valentía de mujeres que inspiraron este proyecto. Habitar así no es un hecho dado. Es un reconocerse en la experiencia y es una escucha en torno a la experiencia, vida, territorio y arquitectura ancestral y andina que insiste en estar desde las memorias y cánticos que silban en el viento y acompañan a los achachillas, mallkus y t´allas.

Ante todo, agradecer el trabajo de las comunidades y la dirección de cultura que logra, a través del apoyo técnico de Programa Servicio País, la materialización de esta obra que comprende las visiones de mujeres ganaderas y artesanas del altiplano de la comuna de Putre. Es importante señalar aquí que los lenguajes visuales permiten una forma singular de expresión y complicidad. Lo señalado se encuentra en coherencia con acciones en torno al Plan Municipal de Cultura (2019-2022). En este ámbito debemos señalar que ha sido clave considerar de modo protagónico y participativo las voces de las comunidades y sus diversas visiones.

Maricel Gutiérrez Castro

Alcaldesa

Ilustre Municipalidad de Putre

En la comuna de Putre, a través del convenio colaborativo para fortalecer el sector cultural, artístico y patrimonial entre la SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Ilustre Municipalidad de Putre y el Programa Servicio País, se hace posible este trabajo que releva visiones actualizadas de mujeres andinas de Putre con respecto del habitar. A propósito, nos introducimos en vidas y anhelos de mujeres aymara que viven entrañablemente en paisajes culturales y naturales del altiplano. Al compás de sus biografías e imágenes, se hace posible conocer sus porqués mantenerse en sus territorios, y ser cultoras de prácticas ancestrales como la artesanía textil y ganadería. Circulan entre sus argumentos el arraigo y el sentido asociativo y colectivo aprendido de la familia y los padres. Creemos que esto permite aportar a la pertinencia de visión con respecto de la gestión socializada y transformadora que pondera el rol activo de la comunidad en las programaciones culturales. Con ello, cabe entender al desarrollo cultural y artístico desde los territorios y comunidades. Por tanto, importan sus tiempos, expectativas, y dinámicas. En síntesis, del relato de la obra, resalta su transversal invocación a la colaboración, solidaridad, autonomías y visión de territorio que nos permite advertir las claves locales de los caminos de la inclusión y rutas hacia la democracia cultural sostenible.

Kateryn Garzón Manzano

SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región de Arica y Parinacota

El presente trabajo busca ser un reconocimiento a las mujeres que habitan altiplano. Ellas le dan vida a este majestuoso territorio, conviviendo con condiciones de aislamiento territorial y con un inmenso patrimonio biocultural propio del territorio andino. Agradecer a las personas que abrieron sus puertas en la puna, a la Municipalidad de Putre y a la SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Que sea en buena hora, jallalla, jallalla!

Christian Orellena Obreque Director Regional Fundación Superación Pobreza

1.PARINACOTA: JUANA HUANCA

CHOQUECHAMBE

2.CAQUENA: JUANA

PACAJE CALLE

3.guallatire: Julia

Alcón apata

4.Guallatire:

Narcisa

caris jiménez

Nació un 27 de diciembre de 1955, hija de Martín Huanca y Basilia Choquechambe. Se crió en la localidad de Parinacota. Sus padres se dedicaban a la ganadería camélida y artesanía textil. Ambas actividades fueron aprendidas por Juana a través de la observación y ayuda a sus padres. Juana refiere al respecto “todo se aprende mirando”.

Comenzó a tejer desde los seis años con ayuda de su madre; y, luego con el tiempo lo realizaba por su propia cuenta. El tejido fue una herramienta importante para ella y su familia , pues, en sus palabras “mi mamá fue a Japón con esta artesanía y yo con esto saqué a mis hijos adelante”.

Con el paso del tiempo y debido al trabajo y crianza de sus hijos se mudó a Arica. Trás la muerte de su madre y la dificultad de su padre de realizar las labores solo, Juana retorna al territorio de Parinacota para ayudarlo, ya que -refiere ella- “Yo me vine a ayudarlo. Él tenía más de 80 años y de un paraguazo se enfermó y no volvió”. Esto involucró la responsabilidad de Juana por mantener la herencia familiar y permanecer.

Actualmente Juana vive en la estancia Chingane de Parinacota.

La estancia se ubica a 2 km del pueblo de Parinacota, a 4400 msnm.El territorio está ubicado en el Parque Nacional Lauca.

En el terreno se encuentran diferentes edificaciones vernáculas que representan las diversas técnicas de construcción utilizadas en el territorio altoandino. Por ejemplo, se connotan la mam-postería en corrales y trabajos en adobe y piedra en las casas.

Estas construcciones son el resultado del trabajo de padres e hijos. Aquellos han establecido pautas de transmisión del conocimiento ancestral sobre el uso de la materia prima del territorio para construir espacios que permitan habitar y significar el Altiplano.

Actualmente, Juana-su habitante principal- radica en estos espacios que representan un legado familiar y una relación biocultural de las vidas aymara.

3. Corte AA’ Escala 1-50

4. Elevación Transversal Escala 1-50

3. Corte AA’ Escala 1-50

4. Elevación Transversal Escala 1-50

Vive en la localidad de Caquena. Esta se encuentra a unos 4600 msnm. Su estancia Colpacagua está a 6.5km del pueblo.

Durante el día, Juana está junto a su ganado. Éste está conformado por llamas y alpacas. Siguiendo el legado de sus padres, Juana mantiene la técnica de hilar, teñir y de realizar tejidos por medio de palillos o telar, según sea el caso. Todas estas actividades las aprendió a través de la observación. Argumenta ella al respecto “yo misma aprendí mirando”.

Hoy, a sus siete décadas, Juana se mantiene residiendo en su estancia. A pesar de percibir que el territorio se despuebla por la emigración de las personas de la comunidad, ella prefiere persistir en su casa y su altiplano. Le preocupan sus animales y bienestar.

Durante estos años, ella ha mantenido vivo el modo tradicional de habitar el altiplano. Su tiempo y vida abordan una emoción particular al destinarse a las actividades tradicionales de gandería y textilería andina altiplánica.

Caquena se encuentra a 4600 msnm y la estancia donde vive la señora Juana Pacaje se ubica a 6.5 kilómetros al norte del pueblo.

La casa de la señora Juana corresponde a una construcción que mantiene elementos de la vivienda típica aymara. Como por ejemplo el uso de adobe como material principal de construcción, así también la distribución de la casa, con una división que separa cocina y dormitorio, representa igualmente una costumbre heredada de generaciones pasadas

El territorio presenta ciertas complejidades que son propias de la zona. Baja densidad poblacional, envejecimiento de la misma, desconectividad, falta de transporte, aislamiento, nula señal de internet y teléfono. Frente a estas condiciones las personas que viven en la localidad al igual que la señora Juana, han permanecido habitando sus territorio, viviendo su cultura y manteniendo viva la forma de habitar típica de la zona Altiplánica de Putre.

3. Corte AA’ Escala 1-50

4. Elevación Transversal Escala 1-50

3. Corte AA’ Escala 1-50

4. Elevación Transversal Escala 1-50

Con 67 años de edad, vive en la localidad de Guallatire. Específicamente su residencia se encuantra en la estancia Lauca Cruzani.

Con el paso de los años, Julia se casó y tuvo a sus hijos. Éstos fueron emigrando a la ciudad por razones de estudio y trabajo. Entonces a Julia le da vuelta la idea de asentarse en Arica por causa del frío de altiplano, y por estar más cerca de sus hijos, hasta que ve a su ganado y casa en Lauca Cruzani; y se da cuenta que es el mejor lugar donde puede estar. Es su hogar.

Con su difunto esposo deciden construir una nueva casa para evitar sufrir por la exposición al frío. Ella recuerda “cuando vi a mi marido estucar las paredes, estaba feliz”. Actualmente esa construcción está habilitada como hospedaje y es su orgullo.

Hoy Julia vive sola. Amparada en una pequeña casa de piedra y adobe, mantiene la crianza de ganado de llamos, alpacos y ovejas, hila su lana, la teje y hace charqui con su carne. Esto le da sentido ya que evoca la vida en común con su esposo. Para ella, el altiplano significa mantener vivo el resultado del esfuerzo familiar.

A 7,5 km al este del pueblo de Guallatire, se encuentra particularmente aislada e inmersa en el altiplano de Putre, hacia Surire.

La escasa señal telefónica y dificultad para movilizarse de forma particular, representan las mayores adversidades de habitar. Pese a eso, las familias mantienen un alto sentido de que el territorio responde a un legado familiar y ancestral.

En el sitio aún se conservan edificaciones antiguas. Estas corresponden a casas familiares, donde se dice que aún se oyen las conversaciones de padres y abuelos que transitan con el silbido del viento y las guayatas.

Las casas mantenien una configuración tradicional aymara, caracterizada por la distribución de espacio orquestada por tolares y bofedales.

SIMBOLOGÍA

Vive con su esposo en la localidad de Guallatire. En la estancia Lauca Cruzani, nació y vivió hasta los veinte años. Luego se mudó a Arica para que sus hijos pequeños pudieran estudiar.

Durante los años en Arica visitaba constantemente la localidad. Su principal motivación fue cuidar el ganado de su papá. La kullaka comenta sobre esta altiplano suyo “siempre me gustó estar acá; mi salud acá es mejor”. Hace cinco años su hijo menor terminó sus estudios. Aquello le permitió mudarse de forma permanente al altiplano.

Su dedicación principal es la ganadería camélida. Aquello le sirve para mantener la tradición de hilar y tejer. Cuando ella realiza esta práctica se recuerda con nostalgia y alegría de su padre y madre, ambos artesanos.

Entre sus deseos está poder dedicarse de forma completa a la artesanía; pues lo advierte como una forma para sustentarse y preservar la herencia de sus ancestros. En sus palabras “tejí para poder venderla y más adelante sostenerme de ella”.

La casa de la señora Narcisa se ubica en la estancia Lauca Cruzani de Guallatire. Allí ella vive junto a su esposo en la casa familiar donde se crió.

El lugar habitado por la señora Narcisa corresponde a un espacio común. Ahí la separación se da por los muebles. Las paredes son de adobe y el piso de tierra, con un patio central donde es posible contemplar el paisaje altiplánico.

La casa de la kullaka tiene su propia singularidad. Representa de forma muy completa el modo de vivir de la cultura aymara ganadera. Esta cuenta con diferentes construcciones con entrada independiente pero que conforman un mismo hogar habitado por objetos de antaño y la acumulación de usos y memorias de la familia, que le hacen única e íntima.

SIMBOLOGÍA

Fullerton, D., Cáceres, P., & Medina, P. (2022). Casa aymara. Manual técnico y simbólico. Centro de estudios territoriales ANTIS.

González, D. A., & Carrasco, A. M. (2020). Memoria e identidad. La tradición textil aimara en el norte de Chile y el espacio construido. Revista Chungara, revista de Antropología chilena, 63, 91-100.

IMPutre. (2019). Plan Municipal de Cultura, Putre, 2019-2022. MINCAP.