En los últimos tiempos han sucedido una serie de acontecimientos en el marco normativo en el que se desenvuelve nuestra profesión de enorme alcance. Tanto que se puede hablar sin empacho alguno de una “Nueva Enfermería”.

Los cambios a los que hago referencia se derivan fundamentalmente de las siguientes actuaciones: a) la “Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud”, que avanza en la construcción del Sistema Nacional de Salud iniciada en 1986 con la Ley General de Sanidad, estableciendo para ello, entre otras cuestiones el marco de desarrollo del nuevo perfil de los profesionales sanitarios en el que se fortalece la formación continua acreditada, la competencia profesional y su evaluación, y la práctica profesional basada en estudios y guías; b) la “Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias”, que supone para nuestra profesión un hito histórico al contemplar la definición y determinación de las competencias de todas las profesiones sanitarias, la carrera profesional, el establecimiento de las bases de una nueva regulación de especialidades en Ciencias de la Salud y el reconocimiento a la Enfermería del carácter de profesión facultativa; c) los nuevos “Estatutos Generales de la Profesión de Enfermería” aprobados mediante Real Decreto, en los que se definen la misión de los enfermeros, los cuidados de enfermería y, además, se establecen las funciones propias de los profesionales de Enfermería; d) la “Licenciatura de Enfermería”, que en virtud de la normativa de la Unión Europea deberá ser una realidad en nuestro país antes de 10 años; y e) las “Especialidades de Enfermería”, cuya regulación definitiva está muy avanzada, no habiendo sido aprobada todavía por el Gobierno debido al parón que ha supuesto el cambio del mismo, aunque en breve está previsto que salgan a la luz.

Todos y cada uno de los aspecto expuestos tienen una gran importancia, pero la suma de todos ellos permite la configuración de un nuevo marco para nuestra profesión, que se constituye como una profesión plena, autónoma e independiente, encargada de los cuidados de Enfermería en toda su amplitud, pudiendo alcanzar además el pleno desarrollo investigador y formativo, esto es, la existencia en un futuro más bien próximo de Cátedras de Enfermería, doctorados en enfermería y proyectos de investigación de Enfermería plenamente autónomos.

Pablo de Miguel Adrián Presidente del Colegio de Enfermería de Navarra

Navarra

La profesora Amparo Zaragoza, entre las primeras doctoras españolas en Enfermería

4

El manejo del diabético obeso, tratado en las Jornadas de Actualización de San Juan de Dios

6

Cuatro trabajos de enfermeras navarras, premiados en distintos congresos nacionales.

12,17 y 21

Termina el IX Experto en Enfermería de Urgencias con un simulacro de accidente de tráfico

24

NÚMERO 38 JULIO 2004

■ Edita y dirige: Colegio Oficial de Enfermería de Navarra Junta de Gobierno

■ Coordinación y Redacción: Javier Irurtia

■ Publicidad: Colegio Oficial de Enfermería

■ Diseño y maquetación: Publicaciones Calle Mayor Andrés Alonso • Tel. 948 55 44 22

■ Fotografía: Menta

■ Impresión: Gráficas Ulzama

■ Direcciones: Pamplona Pintor Maeztu, 4-1º • 31008 Pamplona Tel. 948 251 243 / Fax. 948 175 358 comunicación@enfermerianavarra.com www.enfermerianavarra.org

Tudela Camino Caritat, 4, ent• 31500 Tudela Tel. y Fax: 948 411 578 sedetudela@enfermerianavarra.com

Depósito Legal: NA 2.029/1997 ISSN: 11378913

La enfermera Blanca Beorlegui trabaja en la formación de enfermeras en Malí

31

COLEGIADOS

Chus Roncal ha escrito un libro sobre gastronomía sanferminera

32

LASVENTAJASYDIFICULTADESQUEENCUENTRALAAPLICACIÓNDEL P ROCESO DE ATENCIÓNDE ENFERMERÍAHANCENTRADOLATESISDOCTORALDELAPROFESORA A MPARO Z ARAGOZA S ALCEDO , UNESTUDIODEFENDIDOENLA U NIVERSIDADDE G LASGOW (REINO UNIDO) YQUELEHA CONVERTIDOENUNADELAS PRIMERASDOCTORASEN ENFERMERÍADE ESPAÑA

Directora de Estudios de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Navarra, Amparo Zaragoza leyó su tesis el pasado febrero. Como se sabe, en España todavía no está previsto el doctorado en Enfermería, un grado académico que se podrá alcanzar cuando se ponga en marcha en nuestro país la Licenciatura en Enfermería. Nacida en Valencia (1970), Amparo Zaragoza se diplomó en Enfermería por la Universidad de Navarra en 1991. Tras realizar el Curso de Especialización en Cuidados Intensivos de la Clínica Universitaria de Navarra, trabajó en la planta de Cirugía General de este centro, al tiempo que comenzó a colaborar con la Escuela de Enfermería de dicha universidad. En 1995 marchó a Manchester (Reino Unido) para cursar un Máster en Ciencias en Enfermería, cuyo título le daba acceso a los estudios de doctorado. Posteriormente se incorporó como profesora a la mencionada Escuela. El estudio, que ha consistido en la puesta en marcha del Proceso de Atención de Enfermería (PAE), se ha llevado a cabo en la planta de Ortopedia y Neurología de la Clínica Universitaria de Navarra. “He utilizado la metodología de investigación en la acción, que consiste en investigar sobre una realidad al mismo tiempo

que la vas modificando y mejorando. En mi caso lo que hice fue estudiar por una parte cómo se puede introducir el PAE y por otra, introducirlo”.

La doctora Amparo Zaragoza define el Proceso de Atención de Enfermería como “una metodología de trabajo que facilita al profesional de Enfermería la identificación de los problemas o necesidades individuales del

paciente y la elaboración de un plan de cuidados adecuado a esas necesidades. En realidad, consiste en aplicar un método de resolución de problemas en la práctica profesional”. Según explica, esta metodología trata de conseguir que los enfermeros “trabajen de una manera más profesional, más sistemática y más científica”. El PAE aporta beneficios tanto para el paciente como para el profesional de Enfermería y la propia profesión. “Sin embargo, existen dificultades

para que se introduzca en la práctica. Mi estudio ha clarificado los factores que facilitan o entorpecen su utilización. Este proceso requiere una mayor autonomía de la enfermera, acentúa su propia contribución en la atención a los pacientes y favorece que la enfermera no se limite únicamente a las actividades dependientes de las órdenes del médico".

El primer obstáculo para implantar el PAE es “la imagen tradicional de la enfermera como una persona que sólo realiza técnicas. Es necesario romper esa imagen, mostrar que el profesional de Enfermería, además de hacer, es crítico, piensa, encuentra la mejor manera de llevar a cabo su trabajo, valora muy bien las necesidades que tiene el paciente, adecua sus cuidados a esas necesidades y evalúa de una manera objetiva si el paciente va mejorando o no”.

Asimismo, entre los factores que dificultan la aplicación del PAE, Amparo Zaragoza cita “la formación que hemos recibido los profesionales de Enfermería, en la que no se ha dado mucha importancia al proceso reflexivo, a la capacidad crítica o habilidades intelectuales y que son tan importantes para esta profesión co-

mo lo son otras capacidades (disposición de ayuda a los demás, capacidad de relación, empatía, etc)”. Pone el ejemplo de la inexistencia de una Licenciatura en Enfermería en nuestro país. “No se ha considerado preciso que una enfermera accediera a estudios superiores porque no se veía la necesidad de investigación en Enfermería”.

Otro de los obstáculos que ha encontrado fruto de su investigación se refiere a las competencias. “Muchas veces no está claro qué papel tiene una enfermera en un hospital. En el pasado, el ATS era una persona en la que se delegaban una serie de tareas. Sin embargo, ahora con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias se está clarificando que el enfermero es un profesional que tiene un área de competencia propia, de la cual

es responsable”. Si bien reconoce que un las tareas delegadas son una porción de las funciones enfermeras, insiste en que “otra gran parte la forman los cuidados que necesita el paciente que ella misma está capacitada para tratar. Ésta es un área

La implicación de los directivos resulta imprescindible

A la hora de implantar el Proceso de Atención de Enfermería, Amparo Zaragoza considera imprescindible la participación del personal directivo. “El cambio que supone trabajar por tareas a utilizar el proceso es tan grande que resulta muy difícil instaurarlo bien si no se proporcionan los medios de formación, de organización y si no se implican los directivos, tanto supervisores como directores de Enfermería. Es muy difícil que los propios profesionales de Enfermería de una unidad puedan promover el cambio por sí mismos”. Respecto al estudio que ha llevado a cabo para su tesis doctoral en la planta de Ortopedia y Neurología

de la Clínica Universitaria de Navarra, explica que “en los seis meses que duró se consiguió un mayor grado de implantación del PAE. Las enfermeras empezaron a reconocer la importancia de valorar las necesidades de Enfermería de cada paciente de manera individual.”

De acuerdo a la literatura consultada, la profesora Zaragoza es consciente que “este tipo de cambios requiere tiempo”. En estos momentos, añade, el PAE está mucho más introducido “en la Atención Primaria que en los hospitales. Existen muchas diferencias entre hospitales e, incluso, entre unidades de un mismo hospital”.

autónoma de la Enfermería”. Igualmente, señala que en muchas ocasiones la forma de organizar el trabajo de Enfermería en una unidad supone un freno para aplicar el PAE. “Por ejemplo, en muchos sitios, el trabajo se organiza en función de la

visita del médico o de ciertas rutinas. Esto no favorece que la enfermera pueda proporcionar una atención individualizada, que es a lo que conduce el PAE”. En este sentido, una de las conclusiones obtenidas por la doctora Zaragoza en su investigación apunta a “la necesidad de llevar a cabo estudios que determinen el número de enfermeros precisos en una unidad para llegar a cubrir realmente las necesidades de Enfermería de los pacientes”. Considera esta carencia como otro de los obstáculos que impiden la correcta implantación del PAE. “Dificulta la individualización de la atención. El profesional de Enfermería también necesita tiempo para discutir con sus colegas un plan de cuidados, para reflexionar... A veces también es cuestión de que uno mismo se organice”.

“La tesis es un proceso de aprendizaje”

Haber realizado la tesis en una universidad extranjera y en otro idioma, el inglés en este caso, supone para Amparo Zaragoza “una gran alegría. Ha sido una experiencia muy buena. A nivel personal, hacer una tesis te da mucha madurez intelectual. En sí misma, la tesis es un proceso de aprendizaje”.

La nueva doctora en Enfermería agradece el apoyo que le ha prestado para su doctorado la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Navarra. “Una línea prioritaria dentro de la Escuela es que los profesores tengan excelencia académica porque eso va a revertir en la formación del alumnado y también en la sociedad”.

Agradece asimismo la colaboración de los directivos de enfermería y de las enfermeras de la unidad de Ortopedia y Neurología de la Clínica Universitaria donde se llevó a cabo el estudio.

Como profesora, Amparo Zaragoza imparte la asignatura de “Fundamentos de Enfermería” a las estudiantes del primer curso de la mencionada Escuela. “Una parte de la asignatura es el Proceso de Atención en Enfermería, así que en mi caso la docencia que imparto está muy relacionada con la tesis. Me está ayudando a cuestionarme la mejor manera de enseñar a los estudiantes que comienzan sus estudios qué es ser un profesional de enfermería”.

SERÍADESEABLECONSEGUIRACTUACIONES NUTRICIONALESCON -

SENSUADASPARASU

APLICACIÓNENLOS

DISTINTOSÁMBITOSDEATENCIÓNDELPACIENTEDIABÉTICO

OBESO . E STAESUNADELAS

CONCLUSIONESOBTENIDASEN

LAS VII JORNADASDE ACTUALIZACIÓNDE ENFERMERÍA, CELEBRADASENEL H OSPITAL S AN JUANDE DIOSDE PAMPLONA

Las Jornadas, organizadas por dicho hospital y el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra, contaron con el patrocinio de Abbott Laboratories. En esta ocasión, el encuentro científico se centró en el “Manejo integral del diabético obeso”.

DETENER

EL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD

Además de las actuaciones nutricionales consensuadas, otra de las conclusiones de la mesa redonda sobre la “Actitud terapéutica del paciente diabético obeso” señala que el objetivo principal del tratamiento dietético de pacientes de diabetes tipo 2 consiste en “la pérdida de peso y la reducción de la obesidad”. Igualmente, se puso de manifiesto que “la actitud terapéutica tiene como objetivo detener el progreso de la enfermedad y prevenir o retrasar significativamente las complicaciones y, por tanto, mejorar la calidad de vida del paciente”. En dicha mesa se concluyó también que “dado el perfil de palatabilidad alterado que presenta el paciente diabético, para conseguir el cumplimiento de la pauta dietética es fundamental ofrecerle productos que presenten la mayor variedad de sabores posible”.

Sobre los aspectos psicológicos en la dieta del diabético obeso, Mª Ángeles

DE ENFERMERÍA, CELEBRADAS EN SAN JUAN DE DIOS, TRATARON EL MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE DIABÉTICO OBESO

López, supervisora de Enfermería del Servicio de Farmacia del Hospital San Millán de Logroño, señaló que la alimentación de este paciente debe ser individualizada y equilibrada. Añadió que este tipo de pacientes ha de llevar a cabo una reducción moderada de la ingesta energética diaria total, disminución que oscila entre las 250 y las 500 kilocalorías. A su juicio, la distribución de kilocalorías diarias debe estar entre un 5060% de hidratos de carbono, un 15-23% de proteínas y un 25-32% de grasas.

En esta mesa sobre la actitud terapéutica, moderada por la doctora Mª Ángeles Zabalza, jefa del Servicio de Farmacia del Hospital San Juan de Dios, intervinieron también la doctora Mª Esther Zugasti, farmacéutica becaria del mencionado servicio, y la doctora Reyes Grases, coordinadora de docencia del Laboratorio Abbot.

La

Por su parte, el doctor Alfredo Yoldi, especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital de Basurto de Bilbao, pronunció una conferencia sobre el Síndrome Metabólico, del que afirmó que puede convertirse en la epidemia del siglo XXI. Definió el síndrome metabólico “como una asociación de factores de riesgo cardiovasculares que tienen un nexo común que es la resistencia a la insulina”. Añadió que dicho síndrome está asociado a un estilo de vida. “Por ello tiene gran importancia la prevención, para la cual es necesario introducir modificaciones en el estilo de vida, principalmente en la alimentación y en la actividad física”.

diabetes,

En estas Jornadas de Actualización de Enfermería tomaron parte igualmente el doctor Gregorio Tiberio, jefe de la Sección de Medicina Interna del Hospital Virgen del Camino y profesor de la Universidad Pública de Navarra, quien habló sobre los “Aspectos actuales de la diabetes mellitus”; el doctor Javier Lafita, especialista en Endocrinología del Hospital de Navarra, que trató la “Epidemiología, clasificación y criterios diagnósticos. Manejo de insulinas”; y las enfermeras del Servicio de Endocrinología del Hospital de Navarra, Rosario Berraondo e Inmaculada Azcona, quienes abordaron la “Educación diabetológica, desde la atención primaria a la especializada”.

complicada para la asistencia

En la presentación de las Jornadas, el director de Enfermería del Hospital San Juan de Dios, Jesús Yerro, afirmó que “la diabetes es un problema complicado para la asistencia, ya que son enfermos crónicos que necesitan una valoración multifactorial”. Añadió que en este contexto de asistencia multidisciplinar, resulta fundamental

la función que desarrollan los educadores diabetológicos.

Por último, las Jornadas fueron clausuradas por el gerente del Hospital San Juan de Dios, José Ángel Paz, y por la directora de la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios de la Universidad Pública de Navarra, Blanca Marín.

Recientemente se han renovado cuatro cargos de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería. Con este fin se convocaron elecciones para el pasado 28 de mayo, comicios que no tuvieron que celebrarse al presentarse una sola candidatura.

Así, repiten en su cargos la Vicepresidenta de la Junta de Gobierno, Mª Pilar Montero Moso, Jefa de la Unidad de Enfermería del Centro de Salud de Salazar, y el Tesorero Felipe Garro Ozcoidi, Jefe de Área del Hospital de Navarra. Por su parte, en el cargo de Vocal II se encuentra ahora Pablo Unzueta Martínez y en el de Vocal IV, Sara Marticorena Artajona, ambos enfermeros del Hospital de Navarra. Los dos pertenecían anteriormente a la Junta de Gobierno: Unzueta como Vocal I y Marticorena como Vocal III.

ATS TENDRÁN QUE HOMOLOGAR SU TÍTULO POR EL DE DIPLOMADO EN ENFERMERÍA PARA ACCEDER A LAS ESPECIALIDADES Y A LA LICENCIATURA

Como ya informó el Colegio, los ATS tienen una nueva oportunidad para convalidar su título por el de Diplomado en Enfermería gracias a un nuevo proceso abierto el 1 de enero de este año que concluye el 30 de diciembre de 2008. Así, los ATS ya pueden realizar el curso de nivelación de conocimientos, con el fin de homologar su título. Se trata de un curso de 200 horas lectivas de carácter semipresencial. Cabe recordar que la convalidación del título de ATS por el de Diplomado en Enfermería resulta necesaria para las personas que quieran cursar estudios universitarios de segundo o tercer ciclo. Por tanto, con la previsible puesta en marcha de la Licenciatura y de las Especialidades en Enfermería, con-

tar con el título de Diplomado en Enfermería resultará imprescindible para acceder a ambas. Con el fin de llevar a cabo la programación de estos cursos, el Colegio Oficial de Enfermería de Navarra precisa conocer cuántas personas estarían interesadas en realizarlo. Por ese motivo, pide a los ATS que quieran homologar su título con el Diplomado en Enfermería, que se pongan en contacto con el Colegio para poder organizar el curso de la manera más acorde posible a los intereses de los participantes.

Los interesados pueden llamar al teléfono del Colegio: 948 251 243.

Recientemente se ha incorporado un nuevo establecimiento al programa de Acuerdos Comerciales del Colegio:

•MANÁ Mayor, 72-bajo. Pamplona - 10% descuento en ropa, complementos y bisutería. - 20% descuento en lencería “Selene”.

ELTABACOESUNIMPORTANTEFACTOR

DERIESGODEENFERMEDADCARDIOVASCULARCOMO

QUEDÓREFLEJADOANIVELNACIONALENELESTUDIO IBERICA, CONUNAINCIDENCIADEFU-

MADORESENEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIODEL 43%.

OBJETIVO

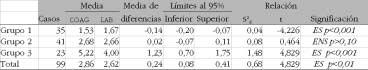

Conocer la historia tabáquica en la fase aguda de los pacientes ingresados por Infarto Agudo de Miocardio en nuestro medio.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudiamos 126 pacientes consecutivos diagnosticados de Infarto Agudo de Miocardio ingresados durante el año 2001 en un Hospital terciario y en concreto en el Servicio de Cardiología del Hospital de Navarra. Se excluyeron los pacientes fallecidos tanto durante el ingreso como durante el primer año de seguimiento. De estos 126 pacientes, 97 eran hombres (77%) y 29 mujeres. La edad: 64 ±14 años (26-90). El método a seguir fue:

• Búsqueda en Historia Clínica informatizada del Servicio Navarro de Salud de pacientes dados de alta con el diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio

• Encuesta telefónica personalizada por el personal de enfermería:

- Antecedentes personales de enfermedad cardiovascular: cardiopatía isquémica, enfermedad cerebro vascular, arteriopatía periférica.

- Hábito tabáquico recabando información acerca de la fase de tabaquismo en el ingreso hospitalario y al año.

- Historia tabáquica con la edad de inicio del hábito, años de evolución, número de cigarrillos fumados al día, hábito tabáquico en su entorno familiar

AUTORAS:

SONIA ALFARO VIRTO, CRISTINA FERNÁNDEZ, IDOIA INDURÁIN HUARTE, NEREA BERMEJODELA IGLESIA, MILAGROS ESQUÍROZ SALAS.

DIPLOMADASEN ENFERMERÍADEL SERVICIODE CARDIOLOGÍADEL HOSPITALDE NAVARRA. ÁREA CLÍNICA NAVARRADEL CORAZÓN.

Esta estudio fue presentado en forma de comunicación póster en el XXIV Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología, celebrado en Pamplona en mayo de 2003.

El

y laboral.

- Consejo médico recibido en los diferentes niveles de asistencia sanitaria como prevención primaria, secundaria y fase hospitalaria.

- Intentos de abandono de dejar de fumar, método de abandono, causa de recaída.

- Conocimiento por parte del paciente de la existencia de programas de ayuda en sus Centros de Salud para dejar de fumar.

TODO ESTO SE PREGUNTA TANTO EN EL MO-

MENTO DEL IAM COMO AL AÑO.

• Fases de abandono del tabaco:

- Precontemplación: no dispuesto a abandonarlo antes de los 6 meses.

- Contemplación: dispuesto antes de 6 meses,

- Preparación: dispuesto antes de 1 mes,

- Acción: desde el abandono hasta los 6 meses

- Mantenimiento: desde los 6 meses al año de dejar de fumar.

- Exfumador: después de 1 año.

• Análisis estadístico de los datos mediante el programa SPSS v. 10.

RESULTADOS

Se detectaron antecedentes de enfermedad cardiovascular previa al infarto en el 36% de los pacientes.

59 pacientes habían realizado intentos de abandono del tabaco previo al alta. El promedio de abandono previos al ingreso fue de 1,2 ± 1,9. Únicamente 4 (7%) se habían incorporado a programas de apoyo para el abandono del tabaco.

Solo el 10% utilizaron el tratamiento de apoyo, a pesar de que el 23% recayeron por síndrome de abstinencia.

El principal motivo de recaída fue la falta de motivación seguido de la presencia de síntomas relacionados con el síndrome de abstinencia.

La participación en celebraciones sociales (bodas, reuniones familiares o de amigos) y situaciones de estrés fueron otras causas frecuentes de recaída.

Al ingreso, el 49% (62) de los pacientes eran fumadores. De ellos el 44% (56) estaban en fase activa y el 5% (6) eran fumadores en fase de abandono (5 en acción y 1 en fase de mantenimien-

to); el 25% (31 exfumadores), el 26% (33) no fumadores. De los 56 fumadores en activo, el 50% reconocían estar dispuestos a abandonarlo en los primeros 6 meses.

De los 56 fumadores en activo en el ingreso, el 50% se encontraban en fase de precontemplación, el 32% en contemplación y el 18% en preparación, dispuestos a abandonar el tabaco antes de un mes.

El antecedente de ECV se asoció a una menor incidencia de fumadores en activo al ingreso (24% vs 56%).

P=0,006.

Por el contrario en los pacientes con IAM y ausencia de AECV, el consejo médico a nivel de prevención primaria no se relacionó con un mayor número de intentos ni grado de abandono del hábito.

• En los pacientes con IAM el antecedente de ECV previo parece ser la motivación más importante para el abandono de tabaco.

• La historia tabáquica es un herramienta útil en la lucha contra el consumo de tabaco.

• La falta de motivación y

el síndrome de abstinencia, parecen las mayores causas de recaída en el hábito tabáquico.

• Parece necesario reforzar el consejo médico a nivel de prevención primaria, donde la enfermería juega un papel muy importante en el estudio y tratamiento del hábito tabáquico.

1

AYUDAR A DEJAR DE FUMAR

Instituto de Salud Pública. Gobier no de Navar ra.

2

EL TABAQUISMO ES UNA ENFERMEDAD Jiménez Ruiz. C.A. Med. Clin. 2000 nº 115; 90-93.

3

INTERVENCION MÍNIMA EN FUMADORES INGRESADOS EN UN HOSPITAL. Jiménez Ruiz C.A. Comunicación en Congreso de Neumo-Madrid; 2001.

4

TODO LO QUE USTED SIEMPRE QUISO SABER SOBRE EL TABAQUISMO. Sánchez Agudol L.

DURANTEELSI -

GLO XIX YPRIMERTERCIODEL

SIGLO XX HUBOUNAIMPORTANTEDEMANDASOCIALYFAMILIARDENODRIZASDETERMINADA PORLAESCASASIGNIFICACIÓN

QUELALACTANCIAMATERNATENÍAENTRELASMUJERESDECLASE MEDIAYLASITUACIÓNLABORAL DELASMUJERESTRABAJADORAS DETALLERES, TIENDASYFÁBRICAS, QUESEVIERONOBLIGADAS ANOLACTARALPASARMUCHAS HORASFUERADELHOGAR . E L NODRIZAJESECONVIRTIÓENUN TRABAJOESPECÍFICOFEMENINO COMADRONASYMÉDICOSFUERONLOSINTERMEDIARIOS, AUNQUEESTOSÚLTIMOSPARTICIPARONCADAVEZMÁSENESTESISTEMAALRECOMENDARLOSTEXTOSMÉDICOSSUINTERVENCIÓN ENELPROCESODESELECCIÓN

Los practicantes también se encargaron de reconocer a las nodrizas y en los Manuales de instrucción se incluyó un apartado destinado a la lactancia mercenaria. A continuación comentamos los aspectos considerados más relevantes en un Manual del Practicante del año 1907, donde se expone las condiciones que debía tener una nodriza, los consejos para reconocer la calidad de la leche y recomendaciones sobre la lactancia.

CONDICIONES DE UNA BUENA NODRIZA

Las condiciones de una nodriza se reconocían por medio de la inspección y el interrogatorio. En la inspección se debía contemplar la robustez y optar por la que tuviera buena constitución, evitando tanto la muy gruesa como la muy delgada. Para valorar la integridad del aparato digestivo se revisaban labios y encías, que debían ser duros y rosados, y la dentadura bien conformada. También era

importante tener abundante cabellera, ya que su caída podía estar relacionada con la presencia de enfermedades constitucionales.

La piel, boca y faringe podían advertir de la presencia de erupciones, por lo que se debía buscar indicios de sífilis o la presencia de ganglios infartados y cicatrices en el cuello que podían manifestar procesos tuberculosos. Después se pasaba a la auscultación y percusión para conocer el funcionamiento de los aparatos circulatorio y respiratorio, y finalmente al examen del digestivo.

Con el interrogatorio se pretendía recabar informa-

ción sobre la historia patológica de la nodriza y la de sus hijos, en el caso de tenerlos. Para recoger datos con mayor veracidad se recomendaba realizar preguntas indirectamente sobre la existencia de enfermedades constitucionales, tuberculosis, sífilis, etc., el estado psíquico (demencia, epilepsia, etc.), la salud de sus hijos (conocer su marcha durante la lactancia, el estado funcional del aparato digestivo) y la causa de la muerte y la edad, si alguno había fallecido. El interrogatorio podía aportar información complementaria, al dar indicios del carácter de la nodriza, que según el

manual debía ser: "franco, expansivo y dócil".

EXAMEN DE GENITALES Y MAMAS

Imprescindible era el examen de genitales y mamas. El primero suministraba datos sobre enfermedades específicas, presencia de flujos blancos, hemorragias y desviaciones uterinas, que podían dar lugar a trastornos incompatibles con la lactancia. El reconocimiento de las mamas indicaba su adecuación para dar de mamar, si existía cantidad suficiente y su calidad. No era necesario que fuesen muy abultadas, porque

"unos pechos exageradamente grandes predisponen mal ", pero la forma debía ser cónica o hemisférica y las mamas surcadas de numerosas venas. El pezón debía estar formado y no apreciarse grietas ni erupciones, al apretar en su base la leche debía salir en forma de chorros finos y separados.

La calidad de la leche se podía reconocer por estos signos: al derramar una gota en la uña del pulgar de la mano debía formar una esfera y dejar un surco blanco al escurrirse, al echar unas gotas de leche al fondo de un vaso de agua, debía formar una nube espesa y no caer rápidamente al fondo, el gusto debía ser dulzaino, etc.

El Manual advierte del posible engaño de la nodriza, que para asegurar su contratación se hacía examinar el pecho que mejores condiciones reunía, por eso se recomendaba la revisión de las dos mamas. Lo mismo sucedía en el examen de sus hijos, ya que muchas veces se presentaban con hijos prestados por alguna compañera. Esta argucia refleja las condiciones míseras de las nodrizas, que tenían que recurrir al engaño para poder subsistir.

RECOMENDACIONES

PARA LA LACTANCIA

Se recomendaba que la nodriza amamantase a partir de los cuarenta días del parto, puesto que antes no es fácil determinar la cantidad de leche que tendrá, y antes de los ocho meses, aunque lo aconsejable era la leche de tres meses.

El pecho no debía darse con demasiada frecuencia porque genera vómitos y diarrea, las tomas recomendadas eran las siguien-

tes: durante los dos primeros meses cada dos horas durante el día y cada cuatro por la noche; de los tres a los seis meses se podía alargar los períodos a tres horas en el día y seis por la noche, después se debía sustituir alguna mamada por papillas.

La tranquilidad era esencial después de darle de mamar, por lo que no debía ser molestado, aunque sí vigilado. Durante la noche la nodriza debía tener cerca al lactante para poderlo atender pero se desaconseja dormir con él en la misma cama.

Respecto a la alimentación de la nodriza, se recomienda una dieta nutritiva pero que se digiera con facilidad, rica especialmente en leche y huevos, pero sobre todo se insiste en evitar el cambio brusco de alimentación al que estuviera acostumbrada, por ser la causa de la retirada de la leche. Se advierte también sobre el inconveniente de la sed que suele tener la nodriza, por lo que se recomienda que no beba en exceso porque aumenta la cantidad de leche pero rebaja su calidad.

La alimentación debía estar acompañada de ejercicio al aire libre, beneficioso para la nodriza y el lactante, pero con moderación, porque las fatigas perjudican la

secreción de la leche haciéndola disminuir. Acaba la lección recomendando al practicante que procure que la posición social de los padres que contratan una nodriza sea lo más desahogada posible, para que ésta no carezca de nada y la lactancia sea más tolerable, pues de lo contrario se traducirá en falta de alimentación.

Y ARTIFICIAL

La elevada tasa de mortalidad de los lactantes se mantenía todavía en las primeras décadas del siglo XX en Navarra, esta alarmante situación obligó a los políticos a dirigir mayores esfuerzos al control de la alimentación láctea, en sus versiones materna y artificial, y a fomentar la alimentación natural. La lactancia materna se presentó como la mayor garantía para la supervivencia y se consideró un deber moral; las razones aducidas giraron en torno al aumento de las relaciones afectivas madre-hijo y al coste económico del mantenimiento. Esta recomendación trascendió a la prensa y dio lugar a algunos comentarios como éste del Diario de Navarra en el año 1903:

"la madre, si no es por mandato expreso del médico, no debe renunciar a la

FUENTES

• Manual del Practicante del Dr. Felipe Sáenz de Cenzano, Zaragoza, 1907.

BIBLIOGRAFIA

• ANAUT BRAVO, S., “La infancia de Pamplona durante el primer tercio del siglo XX”, en Estudios de Ciencias Sociales, nº 7, UNED, Pamplona, 1994, pp. 11-31.

• FERNÁNDEZ S, RODA P, DÍEZ DE URE, A, PINILLOS S., Ellas. Las mujeres en la historia de Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, Pamplona, 1998, p. 155.

• SARASÚA, C; Criados, nodrizas y amos Madrid (El servicio doméstico en la formación del mercado de trabajo madrileño, 1758-1868), Siglo XXI, España Editores, S.A, Madrid, 1994, pp. 168-176.

lactancia de su hijo por la sola creencia de que no tiene leche; hay que procurar de veras tenerla".

Sólo en los casos de existir algún problema, ya fuera por enfermedad o ausencia de leche, la madre debía decidirse por la lactancia artificial o avisar a una nodriza. Si no podía alimentar a su hijo ni recurrir a una nodriza, quedaba la lactancia artificial como única posibilidad, pero el empleo del biberón se convirtió en una herramienta peligrosa por la ignorancia y la dificultad de acceder a la compra de los utensilios necesarios. Sin embargo la lactancia materna se fue abandonando a partir de la Segunda Guerra Mundial al principio en Estados Unidos, después en Europa y finalmente en África y Sudamérica. Sus consecuencias sanitarias derivaron nuevamente en un incremento de morbimortalidad infantil, especialmente en los países más deprimidos, debido a procesos infecciosos (respiratorios y gastrointestinales) y trastornos hidroelectrolíticos, generalmente secundarios a la preparación incorrecta de los biberones. Ante este retroceso, por segunda vez en el siglo XX se volvió la mirada hacia la lactancia materna. Desde finales de los años 70 se comenzaron a realizar campañas de promoción tanto en los países desarrollados como en el llamado Tercer Mundo. En la actualidad está resurgiendo este sano y aconsejable hábito alimenticio.

APARTIRDELOS QUINCEDÍASDE ALMACENAMIENTO , LASMUESTRASDESUERO

TOMADASPARADETERMINAREL GRADODEALCOHOLENSANGRE PRESENTANUNAREDUCCIÓNSIGNIFICATIVAENLACONCENTRACIÓNDEETANOL, PORLOQUE PIERDENVALIDEZPARALAREALIZACIÓNDEUNCONTRAANÁLISIS E STAESLACONCLUSIÓNALA QUEHANLLEGADOCINCOENFERMERASDEL SERVICIODE LABORATORIODE BIOQUÍMICADEL HOSPITALDE NAVARRA, AUTORASDEUNTRABAJOPREMIADO ENEL XXIII CONGRESO NACIONALDE ENFERMERÍA ESPECIALISTAEN ANÁLISIS CLÍNICOS.

El estudio, titulado “Influencia del tiempo de almacenamiento de muestras de suero sobre la concentración de etanol”, fue distinguido con el Premio al Mejor Póster en el citado Congreso, celebrado en mayo pasado en Benidorm (Alicante). Sus autoras son las enfermeras Carmen Martín Durruty, Yolanda Marañón Osés, Mª Teresa Urdaci Iribarren, Mª Luisa Galilea Santesteban y Raquel Chivite Izco.

ACCIDENTES DE TRÁFICO

La idea de llevar a cabo este estudio, explican las enfermeras del Laboratorio de Bioquímica, parte del incremento del número de accidentes de tráfico provocados por individuos que conducen bajo la influencia del alcohol, circunstancia que “ha provocado un aumento del número de procedimientos médico-legales para establecer la inocencia o culpabilidad de los acusados. Los resultados de la concentración de etanol son, a veces, un factor decisivo”. En este sentido, las autoras del trabajo señalan que “no se han estandarizado las condiciones de recogida y almacenamiento (tiempo y temperatura) de las muestras destina-

ELABORADO POR ENFERMERAS DE BIOQUÍMICA

DEL

das a este fin, que puedan afectan a la concentración de etanol y que tienen gran interés a la hora de realizar un contraanálisis”.

Para realizar el trabajo, se han estudiado 89 muestras con una concentración de etanol superior a 0,5 gramos por litro, procedentes en su mayoría del Servicio de Urgencias del Hospital de Navarra. “La sangre se recogió en tubos provistos de gel y tras coagular a temperatura ambiente durante 30 minut os, se centrifugaron a 3.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos a 4 grados centígrados”. Posteriormente, tras la congelación de las muestras a 18 grados centígrados bajo cero en alícuotas, se procedió

a una segunda evaluación los días 15, 30, 45 y 60, respectivamente.

Así, los resultados obtenidos muestran que la concentración media de etanol en suero pasa de ser 1,72 g/L el primer día, a 1,58g/L el decimoquinto día de almacenamiento. Este valor desciende hasta el 1,42 g/L a los 60 días de conservación de la muestra. Las autoras en el estudio apuntan que “esta pérdida de etanol en muestras de suero puede ser atribuida a oxidación química más que a evaporación o a otros factores ambientales”.

Por tanto, concluyen que “el tiempo de almacenamiento de muestras de suero para la determinación de

etanol, conservadas a 18 grados centígrados bajo cero en tubos tapados, debe ser inferior a 15 días para evitar pérdidas significativas de la concentración de etanol”.

ESTUDIO NOVEDOSO Y DE

El trabajo elaborado por las cinco enfermeras del Hospital de Navarra resultó premiado entre los 35 póster presentados. A juicio de sus autoras, el galardón pudo deberse “a lo novedoso del contenido del estudio y a que se trata de un tema que está de actualidad”.

Ellas destacan la “aplicación útil” del póster. De hecho, añaden, todos los estudios que han presentado en los últimos catorce congresos nacionales de Enfermería Especialista en Análisis Clínicos “sirven para ser aplicados en la realidad de nuestro trabajo diario porque están basados en cuestiones prácticas y cercanas a nuestra labor”.

Por ello, aclaran que con la elaboración de este póster no han pretendido inmiscuirse en ámbitos que les son ajenos. “No entramos en las cuestiones legales, pero los resultados sí tienen aplicación en nuestro trabajo a la hora de conservar las muestras”.

CONSEGUIRQUELA PUNCIÓNARTERIAL SEALOMENOSDOLOROSAPOSIBLE PARAELPACIENTE

HASIDOELPRINCIPALOBJETIVO DELESTUDIOREALIZADOPORUN

GRUPODEENFERMERASDEL SERVICIODE E XTRACCIONESDEL CENTRODE CONSULTAS PRÍNCIPE DE V IANADE PAMPLONA , QUE RESULTÓPREMIADOENEL XXIII CONGRESO NACIONALDE ENFERMERÍA ESPECIALISTAEN ANÁLISIS CLÍNICOS, CELEBRADOENMAYO EN BENIDORM (ALICANTE).

La comunicación, titulada “Valoración del dolor tras la administración de anestésico tópico y subcutáneo en punción arterial”, fue distinguida con el premio concedido por el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana “al trabajo que mejor ponga de relieve la labor asistencial del enfermero en el Laboratorio”. Sus autoras son las enfermeras Rosa Orta Álava, Cristina Zabaleta Sirón, Asun Navallas Rebolé y Pilar Belzunce Alonso.

EFECTIVIDAD Y PREFERENCIAS

El trabajo, que ha sido realizado en el Servicio de Extracciones del Centro de Consultas Príncipe de Viana, tenía como objetivos específicos “comprobar la efectividad de la anestesia frente al dolor producido por la punción arterial y determinar qué anestésico, subcutáneo o tópico, prefiere el paciente”. Entre las conclusiones, sus autoras destacan que el uso del anestésico local resultó efectivo en todos los pacientes estudiados. Asimismo, apuntan que la mayoría opta por la utilización de anestésico tópico y que éste “consigue una mayor reducción del dolor que el anestésico subcutáneo en nuestros pacientes”.

La punción arterial resulta necesaria para el diagnósti-

UN ESTUDIO DEL CENTRO DE CONSULTAS PRÍNCIPE DE VIANA, PREMIADO EN EL CONGRESO DE ENFERMERÍA ESPECIALISTA EN ANÁLISIS CLÍNICOS

co, tratamiento y seguimiento de pacientes afectados de patología pulmonar. Como relata Asun Navallas, jefa de la Unidad de Enfermería del citado Centro, “antes se realizaba sin anestésico. Después empezamos a poner un anestésico infiltrado –lidocaína- que hacía menos dolorosa la extracción. Posteriormente, tuvimos la idea de aplicar un anestésico tópico. Se trata de una crema, que contiene lidocaína y prilocaína, y se aplica media hora antes de la punción. Se evita así el pinchazo del anestésico infiltrado, con lo que disminuye el dolor”.

A pesar de que las opiniones de distintos autores no coincidían acerca de la efectividad del anestésico tópico, las enfermeras del Centro de Consultas Príncipe de Viana decidieron llevar a cabo el estudio con cien pacientes durante cinco meses, “a los cuales anteriormente se les había practicado punciones arteriales tanto sin anestesia como con lidocaína subcutánea”. Una vez efectuada la gasometría con la anestesia tópica, se les realizó una encuesta con una escala para evaluar la intensidad del dolor de 0 a 10, en la

que el 0 equivalía a “sin dolor”, el 5 a “dolor moderado” y el 10 a “dolor más fuerte posible”. Los resultados medios en esta escala fueron de un 6,73 en las gasometrías efectuadas sin anestesia, de un 2,12 para las de anestésico infiltrado y de un 1,86 tras la anestesia tópica.

EL

Así, el 92% de los pacientes refirió que había sentido menos dolor con anestesia que sin ella, el 4% afirmó no percibir ningún malestar con anestesia y el otro 4% dijo haber sentido el mismo dolor con y sin anestesia. Ninguno de los pacientes respondió haber percibido más dolor con anestesia. En cuanto a las preferencia por el tipo de anestesia, el 70% se inclinó por la tópica, mientras que un 14% prefirió la infiltrada subcutánea y un 16% afirmó que “le daba igual un anestésico que otro”.

Las cuatro enfermeras señalan en la discusión del estudio que ambos anestésicos “son efectivos para disminuir el dolor de la punción arterial”. Añaden que la anestesia tópica “evita riesgos añadidos al pinchazo y las reacciones adversas a la anestesia subcutánea”. Apuntan, por último, que “el habón formado por la infiltración supone la pérdida de la onda de pulso”.

De hecho, aseguran que emplean el anestésico tópico “con la mayoría de los pacientes, aunque hay una minoría que prefiere el anestésico infiltrado antes que esperar treinta minutos con la crema. Ellos están contentos y nosotras también porque son enfermos a los que se les realizan muchas gasometrías y así les evitamos un pinchazo en cada una”.

LACOMUNICACIÓN EJERCEUNFACTOR INDISPENSABLEPARA PODERDESARROLLAR LACAPACIDADDE LIDERAZGO . E LLIDERAZGO PERSONALESUNPROCESOQUE SEAPRENDEYQUETODOSPODEMOSDESARROLLAR. ENGENERAL, POCASPERSONASSON QUIENESRECONOCENLAIMPORTANCIADELMISMO , PORQUENADIELESHAHECHO COMPRENDERQUÉSENCILLOES DESARROLLARELLIDERAZGO , YAQUEEMPLEALOSTALENTOS YHABILIDADESQUECADAPERSONAPOSEE

A través de la vida, toda persona es líder de algo, de alguien, o en algunas circunstancias. La vida misma es un constante ejercicio que nos enseña que, podemos ser líderes o seguidores. Cada individuo tiene ciertas necesidades y deseos que busca satisfacer.

El liderazgo personal existe todos los días en las distintas situaciones informales. Cada persona tiene no sólo la capacidad para ser líder, sino que ejerce de hecho el liderazgo personal con más frecuencia de lo que cree.

La forma más común de comunicación del personal de enfermería con los pacientes es “cara a cara”(face to face), pero en ocasiones, ésta no se puede llevar a cabo, teniendo que emplear otras formas de comunicación, no sólo verbal sino también no verbal, intentando transmitir al paciente, familia o cuidador, seguridad, autonomía y dando una atención eficaz y eficiente.

La eficiencia comunicativa requiere la integración de procesos de comunicación interpersonal junto con acciones, a través de los medios comunicativos. Se ha constatado a nivel experimental que es posi-

CARMEN FUERTES RANY Mª LUISA IRIGOYEN ESPINAL

ENFERMERAS. DEPARTAMENTODE CIRUGÍA GENERAL. CLÍNICA UNIVERSITARIA. UNIVERSIDADDE NAVARRA

Esta comunicación fue presentada en el Congreso Internacional

“Competencia, autonomía y liderazgo: claves para el desarrollo de la Enfermería”, celebrado en Pamplona en mayo de 2003.

ble modificar conductas asociadas a problemas de salud, a través de la estrategia de la comunicación. En la comunicación se pueden dar distintos tipos de barreras que debemos evitar, tales como: limitaciones del lenguaje, escuchas deficientes, limitaciones físicas... Es necesario tener en cuenta las habilidades de comunicación, como son: ser concretos, mantener una asertividad, escucha activa...

El proceso de liderazgo implica el gran desafío de clarificar y hacer visible nuestro rol, reforzando la organización de enfermería como parte fundamental de los sistemas de salud. El líder eficiente es una persona que influye en los seguidores de tal manera que alcance un servicio de alta calidad.

Es importante para ser un líder eficiente como administrador de Servicios de Enfermería que estemos al día de los diversos comportamientos de liderazgo que puede adoptar. La responsabilidad fundamental del líder no es dar órdenes, sino controlar la situación. No debe perder la perspec-

tiva de sus metas, debe crear un ambiente agradable en donde todos sientan ganas de participar, ayudando a todos los miembros del equipo a descubrir cual es su aporte en el esfuerzo colectivo.

A la vista de estas consideraciones, hicimos una reflexión de cómo podíamos valorar nuestro liderazgo diario, en nuestro trabajo y creímos importante basarnos en la comunicación que establecemos con los pacientes quirúrgicos a los que atendemos, en nuestro caso, la continuidad de la comunicación que se establece con ellos, es a través del teléfono.

OBJETIVOS

• Reflexionar sobre el liderazgo personal.

• Revisar bibliografía sobre el liderazgo en enfermería.

• Revisar bibliografía sobre comunicación en enfermería y competencia profesional.

• Valorar la continuidad de la comunicación con los pacientes quirúrgicos.

MATERIAL Y MÉTODO

El trabajo se ha llevado a cabo en la Consulta de Cirugía General de la Clínica Universitaria, con los pacientes quirúrgicos y basán-

donos en nuestra propia competencia profesional. En nuestro quehacer diario, la información que damos a los pacientes conlleva una formación específica del área en el que trabajamos y un reciclaje continuo para poder dar una atención de calidad y prestar unos servicios al paciente que le den credibilidad y garantía del bien hacer.

Tuvimos en cuenta algunas de las cualidades que se dan en la mayor parte de los estilos de liderazgo:

• Conocimiento de uno mismo, sabiendo nuestro propio estilo de liderazgo, para ser conscientes del efecto en los pacientes y los compañeros.

• Confianza, como líder, acerca de orientar y guiar a los pacientes.

• Capacidad de comunicar; todos los tipos de líderes deben comunicar y transmitir sus expectativas a los seguidores para crear un ambiente de comunicación a su alrededor y con ello se pueden coordinar las actividades de los mismos.

• Responsabilidad en las actuaciones.

Partimos de que la gran mayoría de los pacientes a los que tratamos viven en ciudades distintas a Pamplona, con lo cual el seguimiento para valorar su evolución no lo podemos hacer cara a cara, sin embargo el paciente tiene derecho a que se le mantenga una continuidad en los cuidados de enfermería, y pensamos que ésta se podía llevar a cabo a través del teléfono.

Revisando la bibliografía sobre el liderazgo en enfermería, nos dimos cuenta que el personal de enfermería que trabajamos en la Consulta somos líderes con los pacientes a los que tratamos. Basándonos en un estudio que se estaba realizando en el Departamento, para detectar posibles infecciones de las heridas quirúrgicas y sin pensar en ningún estudio con metodología científica, comenzamos a registrar el seguimiento que hacemos a dichos pacientes a través del medio que tenemos a nuestro alcance, el teléfono, mediante unas fichas que se utilizaban para el objetivo descrito.

Establecimos hacer por lo menos una llamada obligada, al mes de la interven-

ción, para saber cómo se encontraban, qué problemas habían surgido en ese tiempo, cómo estaba la cicatriz de la herida quirúrgica y para que nos diesen una evaluación global de su estado general. Estos datos se han recogido en la ficha de seguimiento.

Este estudio corresponde al registro que se hizo de febrero de 2000 a julio de 2002.

Se realizaron 1.585 llamadas telefónicas, de las que 1.482 se realizaron al mes de la intervención, pero fueron más llamadas, ya que en algún caso tuvimos que repetirlas, bien por haber surgido complicaciones o bien por no localizar al paciente en la primera de las llamadas.

RESULTADOS

• La comunicación con los pacientes quirúrgicos, se hizo a través de llamadas telefónicas.

• El 99% de los pacientes, a través del teléfono, expresaron su satisfacción con la llamada, considerándola como calidad en la atención de enfermería y valorando a la enfermera como a un profesional competente.

• Un 3% de los pacientes manifestaron presentar algún problema médico, no relacionado con el acto quirúrgico previo, y se les derivó a su médico responsable.

• A un 10% de los pacientes quirúrgicos, portadores de un estoma, se les puso en contacto con la persona Experta en Estomaterapia de su ciudad de origen, por presentar alguna alteración y no poder solucionarlo a través del teléfono.

• En un 1% de los casos no obtuvimos respuesta a las llamadas telefónicas.

Como se ha indicado anteriormente, el trabajo que presentamos no se basa en ningún estudio científico sino que fue la respuesta tan positiva de los pacientes ante nuestro interés por el estado de las heridas, lo que supuso una motivación y estímulo para continuar con las llamadas telefónicas, de forma sistemática.

Comprobamos que necesitábamos afianzar conocimientos del área de trabajo y valorar la comunicación como tal, con sus barreras y utilizando habilidades y estrategias, según el caso. Revisamos bibliografía y en ese revisar, vimos que era vital la comunicación en el liderazgo y reflexionamos sobre nuestra situación, dándonos cuenta de que somos líderes, entre nosotras y para el paciente. Tuvimos en cuenta que el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación y dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o más objetivos específicos.

Valoramos el que la formación de los profesionales de enfermería debe estar orientada hacia la visión de futuro de la enfermera y con un compromiso de hacer de ella una disciplina y una profesión que exprese su liderazgo en las necesidades reales de la sociedad, en relación a los cuidados de enfermería.

En nuestro quehacer diario, tuvimos en cuenta las características del liderazgo:

• Visión o perspectiva de futuro de las oportunidades potenciales

• Influencia, considerando la capacidad de contribuir a cambiar el pensamiento y el comportamiento de otros.

• Motivación, demostran-

do el compromiso y la energía propios para trabajar por la realización de la visión y la consecución de metas. Generar en otros el entusiasmo, compromiso y sentido de la finalidad ante metas compartidas.

• Confianza. Creando confianza en otras personas, exponiendo claramente las estrategias para conseguir la visión y estar seguro de que esas estrategias son adecuadas.

• Competencia política. Entendiendo y aceptando metas y comportamientos diferentes de los distintos grupos de personas interesadas.

• Revisión y cambio. Los procesos y estructuras de la organización se revisan en respuesta a una evaluación de resultados o a necesidades cambiantes.

• El liderazgo personal no de debe confundirse con el liderazgo formal, ejercido por supervisores, directores y otros tipos de líderes del mundo del trabajo.

• El liderazgo personal existe todos los días en las distintas situaciones informales.

• Los líderes de Enfermería tienen poder de referencia y parte de dicho poder deriva de la necesidad de influir en los pacientes.

• Para expresar el liderazgo en Enfermería ante las necesidades reales de la sociedad es necesario que la formación de los profesionales esté orientada hacia una visión de futuro.

• El teléfono es un medio de comunicación en la continuidad de los cuidados a los pacientes.

• Los recursos que el paciente demanda, pueden ofrecerse a través de la comunicación que se establece en la llamada personalizada.

1

AUCCASI ROJAS, M.; MARQUEZ PARIENTE,S.M.

El liderazgo en Enfermería. European Institute for Leadership.

2

Curso de técnicas de gestión.

Instituto Navar ro de Administración Pública. Enero, 2003.

3

Encuentro Iberoamericano de Enfermería. Enero, 1997.

4

Formulating new rules to redesign and improve care In Crossing the new health system for the 21 st century. Institute of Medicine. USA, sept 2001.

5

ALUMNOS DE 5º AÑO DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA (2000). Hacia el constructo de un nuevo paradigma de enfermería. VIII Congreso Nacional de estudiantes de Enfer mería. Valparaíso. Agosto, 2000.

6

LEÓN P.

La competencia ética, parte de la competencia profesional.

Rev. Med. Universidad de Navar ra. Vol. 46 nº 2, 2002, 5-6.

7

MORALES ASENSIO, M.A. Y COLS.

Guías de prácticas clínicas: ¿mejoran la efectividad de los cuidados? Rev. Enfer mería Clínica. Enero, 2003. Vol. 13 nº 1, 41-47.

8

Preparing the workforce in Crossing the new health system for the 21 st century. Institute of Medicine. USA, sept 2001.

AVERIGUARLOS CONOCIMIENTOS DELOSPACIENTES

SOBRELOSALIMENTOSQUEDEBENFORMARPARTEDEUNADIETABAJAENSAL. ESTEHASIDO UNODELOSOBJETIVOSDELTRABAJOREALIZADOPORUNGRUPO

DEENFERMERASDEL H OSPITAL DE NAVARRA, QUEHAOBTENIDO EL PRIMER PREMIOALA MEJOR C OMUNICACIÓNENEL XXV

C ONGRESO N ACIONALDE E NFERMERÍAEN CARDIOLOGÍA, CELEBRADOEN SEVILLAELPASADO MESDEMAYO.

El trabajo, titulado “Percepción del paciente hipertenso acerca de la dieta hiposódica", ha sido elaborado por cinco enfermeras del Área Clínica Navarra del Corazón: María Gorosquieta Alfonso, Beatriz Azanza Díaz, Cristina Fernández Alvero, Gemma Madrazo Macho y Ana Hernando Vicente.

El estudio premiado se centra en la reducción del consumo de sal, primera medida terapéutica cuando se diagnostica hipertensión. Se sabe que en España el consumo de sal es del orden de 10-14 gramos por día, el más alto de los países de nuestro entorno. No obstante, el sodio que consumimos no procede sólo de la sal que añadimos al cocinar sino que aparece como conservante en infinidad de alimentos.

IMPORTANCIA DEL APOYO FAMILIAR

Con el fin de analizar la dieta de estos pacientes, las autoras utilizaron un cuestionario dirigido al paciente hipertenso ingresado, a través del cual se comprobó que, por razones de desmotivación, una tercera parte no sigue el régimen sin sal. Con las respuestas de los 74 pacientes que participaron en el estudio, se verificó también que el apoyo familiar desempeña un papel muy importante para el se-

¿Conoce el paciente hipertenso el contenido de sal de los alimentos?

PREMIADA UNA COMUNICACIÓN DE CINCO

ENFERMERAS DEL HOSPITAL DE NAVARRA EN EL CONGRESO DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA

guimiento de la dieta.

El cuestionario incluía una lista de 30 alimentos con mayor o menor cantidad de sal, que los pacientes debían identificar. “Decimos a los pacientes que coman sin sal, pero muchas veces no saben cuáles son los alimentos bajos en sal. Hay gente con la que es preciso detenerte a la hora de darles estas recomendaciones, como las personas mayores o las que viven solas”, explican las autoras del estudio.

Así, las respuestas pusieron de manifiesto que algunos alimentos con sal no eran considerados como salados por los pacientes. “Algunos te decían que no echaban sal en la comida, pero sí ‘starlux’, que la con-

tiene. También había confusión con los alimentos precocinados, como las lentejas, alubias o espárragos en lata, que llevan sal como conservante. Otro caso fue el del jamón cocido que, al relacionarlo con una dieta baja en grasa, se piensa que no lleva sal”.

Uno de los objetivos del estudio consistía en “motivar al paciente a que siga la dieta hiposódica y, para conseguirlo, a que lea las etiquetas de los distintos alimentos. Para ello les proporcionamos una hoja informativa que contiene una lista de alimentos con alto contenido en sal y una serie

de recomendaciones como el uso de vinagre o especias que potencian el sabor, pero no contienen sal”.

De aquí que las conclusiones del trabajo apunten a la conveniencia de que el personal de Enfermería realice una educación sanitaria que ayude a motivar tanto al paciente como a su familia en el seguimiento de la dieta para la reducción de factores modificables (obesidad, colesterol, tabaco, estrés, sedentarismo y alcohol). Las autoras del estudio reivindican ese papel educativo de la Enfermería hospitalaria, una función que, reconocen, “es más habitual en la Atención Primaria”.

Precisamente, las enfermeras del Hospital de Navarra creen que la vertiente educativa del estudio pudo influir al jurado para la concesión del premio. “Había temas muy técnicos y les pareció original que quisiéramos averiguar qué sabían los pacientes sobre la dieta hiposódica, además de potenciar la educación”.

Asimismo, otro grupo de enfermeras del Área Clínica Navarra del Corazón presentó también una comunicación en el mismo congreso con el título "Incidencia de los hábitos dietéticos en los niveles de colesterol en sangre". Se trata de Milagros Esquíroz Salas, Ana Mª Zabalza Real y Ana Mª Lanz Gil.

LASESPECIALIDADESDE ENFERMERÍAYLA LEY DE O RDENACIÓNDE

LAS PROFESIONES SANITARIASABRENEL

CAMINOAUNANUEVA ENFERMERÍAACORDECONLAREALIDAD SANITARIAYPROFESIONAL”. SON

PALABRASDE MÁXIMO GONZÁLEZ J URADO , P RESIDENTEDEL

CONSEJO GENERALDE ENFERMERÍADE ESPAÑA, PRONUNCIADAS EN PAMPLONACONMOTIVODE

LACELEBRACIÓNDEL DÍA INTERNACIONALDELA E NFERMERÍA ORGANIZADAPOREL C OLEGIO DE NAVARRA.

Máximo González pronunció una conferencia en la sala Ciudadela del Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, con el título “Construyendo la nueva Enfermería del siglo XXI”. En la inauguración de la jornada estuvo acompañado por la Consejera de Salud del Gobierno de Navarra, María Kutz Peironcely, y por el Presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Navarra, Pablo de Miguel Adrián.

El Presidente del Consejo General de Enfermería informó a los profesionales de Enfermería asistentes acerca de las regulaciones normativas más recientes que afectan a su ejercicio profesional, como son el Estatuto de la profesión, la Ley de Calidad

“Las especialidades y la LOPS abren el camino a una nueva Enfermería”

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA PRONUNCIÓ UNA CONFERENCIA EN PAMPLONA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL

Asistentes a la conferencia celebrada en la sala Ciudadela del Baluarte

y Cohesión del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). Además, Máximo González Jurado se refirió también al proyecto de Real Decreto de Especialidades de Enfermería.

Tras la conferencia, más de 240 profesionales de Enfermería navarros se reunieron para la ya tradicional

Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)

Aprobada en el pasado mes de noviembre de 2003, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) es un texto normativo que ha venido a definir las diferentes profesiones sanitarias que desarrollan su trabajo en el Sistema Nacional de Salud.

Para la Enfermería española, la LOPS supone un hito histórico porque recoge las que han sido reivindicaciones históricas de esta profesión a lo largo de décadas: la definición y determinación de las competencias de todas las profesiones sanitarias, la previsión del inmediato desarrollo de la carrera profesional –que unifica los criterios con el resto de las profesiones sanitarias–, y el establecimiento de las bases de una nueva regulación de especialidades en Ciencias de la Salud. Asimismo, reconoce a los enfermeros su carácter de profesional facultativo.

Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud

Esta ley pretende garantizar la calidad en la asistencia sanitaria en todo el territorio nacional, en un momento en el que las competencias de sanidad han sido transferidas a todas las comunidades autónomas. El texto normativo establece el marco de desarrollo del nuevo perfil de los profesionales sanitarios en el que se fortalece la formación continua acreditada, la competencia profesional y su evaluación, y la práctica profesional basada en estudios y guías consensuados por cada una de las profesiones sanitarias y aprobados por la Agencia de la Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Estatutos Generales de la Profesión de Enfermería

En noviembre de 2001 un Real Decreto aprueba, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo, los Estatutos Generales

cena del Día Internacional de la Enfermería, que este año se celebró en el hotel Iruña Park.

REFUNDACIÓN DE LA ENFERMERÍA

En la presentación de la jornada, Pablo de Miguel destacó la trascendencia de la LOPS. “Esta ley nos dota a la Enfermería de identidad, autonomía y personalidad propia, atribuciones importantísimas que no estaban reconocidas. Además define las competencias profesionales de todo el personal que trabaja en el sistema de salud”.

“Después de esta ley, como alguien ha dicho, ha tenido lugar la refundación de la Enfermería como profesión”, añadió el Presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Navarra. En referencia a los logros alcanzados en los últimos años por la profesión enfermera, aseguro que son un motivo “por el que todos debemos felicitarnos”.

Por su parte, María Kutz, aseguró que el reconocimiento legal que ha tenido últimamente la profesión enfermera ya era compartido antes “por los que trabajamos en el ámbito de la salud y por la sociedad. Los ciudadanos que pasan por

los centros de salud y por los hospitales reconocen la labor de la Enfermería”. En cuanto a las novedades introducidas por la LOPS, afirmó que “esta ley no nos sorprende porque confirma lo que ya sabíamos: que la Enfermería desempeña una labor fundamental en el trabajo en equipo”.

Añadió que “durante los 365 días del año el colectivo enfermero está trabajando por mejorar la salud de los ciudadanos. Tenemos que agradeceros el trabajo que hacéis, que es mucho”, concluyó dirigiéndose a los presentes.

Máximo González Jurado calificó de “ilusionantes” los momentos que vive actualmente la Enfermería y se remontó a un cuarto de siglo

de la Organización Colegial de Enfermería de España, de su Consejo General y de la ordenación de la actividad profesional de Enfermería.

Los Estatutos de la profesión definen la misión de los enfermeros, los cuidados de Enfermería y, además, establecen las funciones propias de los profesionales de Enfermería; todo ello basado en los principios de responsabilidad, autonomía, evidencia científica y deontología profesional, para, así, aumentar la calidad asistencial y alcanzar la excelencia profesional.

Especialidades de Enfermería

La Organización Colegial de Enfermería de España acordó con el Ministerio de Sanidad y Consumo del anterior Gobierno un proyecto para la puesta en marcha de un nuevo Sistema de Especialidades de Enfermería a través de la residencia de los profesionales en hospitales y centros de salud. Así, se han previsto un total de seis especialidades de Enfermería. Dos de

atrás cuando los estudios de Enfermería se incorporaron a la Universidad, circunstancia que supuso “el comienzo de un nuevo ciclo de la profesión”. En este contexto, se refirió a la Licenciatura en Enfermería que, afirmó, “será realidad dentro de muy poco tiempo como consecuencia del acuerdo adoptado por 45 países europeos para la creación de un modelo único de formación universitaria en Europa”. Abordó también el proyecto de Real Decreto de Especialidades que el Consejo General de Enfermería acordó con el Ministerio de Sanidad y Consumo del Gobierno anterior. Con independencia del reciente cambio en el Ejecutivo español, se confía plenamente en la pronta aprobación de dicho Real Decreto por el nuevo equipo ministerial, ya que

es un texto fraguado con un amplio consenso.

En relación con este tema, citó una investigación de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) que pone de manifiesto la importancia de la especialización en Enfermería. “El estudio realizado en 8.000 hospitales de Estados Unidos demuestra que la morbimortalidad en los centros hospitalarios norteamericanos desciende o aumenta en virtud de que haya enfermeras especialistas o generalistas”.

En cuanto a la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la consideró un “auténtico hito histórico”. En esta norma, explicó, a la Enfermería “se le da la mayoría de edad: le otorga plenas competencias y autonomía, no supone subordinación sino interdisciplinariedad y sitúa a los enfermeros en el mismo plano que el resto de las profesiones sanitarias”. El conjunto de estos avances de la Enfermería significan, según Máximo González Jurado, “una revolución de la profesión que nos va a obligar a realizar un esfuerzo enorme para cambiar la estructura, cambiar los conocimientos y adquirir un mayor compromiso con el sistema de salud”.

ellas ya están actualmente vigentes: Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Enfermería de Salud Mental. Las otras cuatro especialidades son nuevas: Enfermería Geriátrica y Sociosanitaria, Enfermería del Trabajo y Salud Laboral, Enfermería Clínica Avanzada -con tres perfiles: Cuidados Críticos, Cuidados Quirúrgicos y Cuidados Pediátricos- y Enfermería Comunitaria -con dos perfiles: Salud Pública y Desarrollo Comunitario-.

Licenciatura en Enfermería

Tras los logros citados anteriormente, el próximo objetivo de la Enfermería española es conseguir cuanto antes la conversión de los estudios de Enfermería en una licenciatura universitaria. Para el presidente del Consejo General de Enfermería “ésta ha sido una de nuestras reivindicaciones durante décadas porque los estudiantes de Enfermería tienen, en los tres años de diplomatura, bastantes más horas lectivas que muchas licenciaturas actuales, una situación terriblemente injusta”.

UNTOTALDE 241 PERSONAS

TOMARONPARTEENLACENA

DEL D ÍA I NTERNACIONALDELA ENFERMERÍA, QUEESTEAÑOSECELEBRÓ

ENELHOTEL IRUÑA PARK. COMOENOCASIONESANTERIORES, LAVELADAESTUVOCARACTERIZADAPORELBUENAMBIENTE ENTRELOSPROFESIONALESDE ENFERMERÍAPROCEDENTESDE DISTINTOSCENTROSYPUNTOS DE NAVARRA.

Además de representantes de distintos ámbitos de la Enfermería, acudió también el presidente del Colegio de Veterinarios de Navarra, Ángel Garde Lecumberri.

Tras la cena tuvo lugar el sorteo de regalos donados para este día por los establecimientos que mantienen acuerdos comerciales con el Colegio. Este año, facilitaron obsequios un total de 35 firmas que se distribuyeron, para su sorteo, en 53 lotes. Una vez más, la variedad caracterizó a los regalos sorteados. Así, los afortunados recibieron obsequios tan dispares como una noche en un alojamiento rural hasta vales por tratamientos de belleza, además de una cámara digital, libros, reproductores de DVD o una televisión, entre otros.

enfermeros a la cena

A continuación, se detallan por orden alfabético, los nombres de las firmas del programa de Acuerdos Comerciales que donaron regalos:

- Beatriz Bolsos

- Bed's

- Bijoya

- Caja Navarra

- Caja Rural de Navarra

- Carpintería de Aluminio

Víctor Vidal

- Centro Deportivo Sparta

- Centro de Belleza

Lourdes Lizaso

- Centro Médico-Estético

Pamplona Innova

- Deportes MULTI SPORT

- Floristería El Jardín

- Hotel Iruña Park

- Interiores

- Joyería Berna

- La Casa de mi Abuela

- Laboratorios Braun

- Laboratorios Menarini

- Lencería Brisas

- Lencería Rosa Roche

- Lencería Satén

- Liber Ediciones

- Libros Gamma

- Maná

- Muebles Arca

- Muñoz Joyeros

- Óptica Unyvisión

- Ortopedia Bayona

- Percol

- Perfumerías Canela

- Siena Perfumería

- Tecniofis de Navarra

- Tuca's

- Uñas Esculturadas

Pili

- Viajes Iberia

- + Visión Óptica

Avenida

UNTRABAJOSOBREREGISTROS DE ENFERMERÍA, REALIZADOPOR CUATROENFERMERASDEL SERVICIODE RADIOLOGÍADELA CLÍNICA UNIVERSITARIADE NAVARRA, HACONSEGUIDOELPREMIOAL M EJOR PÓSTERENEL V CONGRESO NACIONALDE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTADE E NFERMERÍA , CELEBRADOEN LAS PALMASDE GRAN CANARIA

El estudio se titula “Registro de Enfermería en la sala de Angiografía”. En su elaboración han participado María Jesús Etuláin Osambela, María Victoria García

Arregui y Maite Azcona Beguiristáin, enfermeras del área de Radiología Intervencionista; Pilar Pérez Rojo, supervisora de Enfermería del Servicio de Radiología; y Elena Faedda Sanz, del servicio de Informática.

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en el trabajo, el registro de Enfermería “evidencia y evalúa las acciones de Enfermería, aumenta la comunicación entre las distintas áreas y asegura la continuidad en la atención al paciente”.

Cabe recordar que en los últimos meses otros dos trabajos sobre informatización de registros de Enfermería realizados por profesionales de la Clínica Universitaria han sido distinguidos en sendos congresos. En concreto, una comunicación presentada por enfermeras de la Resonancia Magnética resultó premiada en el X Congreso Nacional de Enfermería Radiológica, al igual que otra elaborada por enfermeras de la unidad de hospitalización de la 5º planta-III Fase, distinguida en la X Reunión Anual de la SEDENE.

COMUNICACIÓNENTRE UNIDADES

Según explican las autoras del trabajo, a las salas de

UNIVERSITARIA FUE GALARDONADO EN EL V CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

Radiología Vascular Intervencionista acuden “pacientes desde distinta unidades médicas, quirúrgicas, servicio de urgencias, UCI y consultas externas, con todo tipo de patologías”. Dada esta interacción con otros servicios, consideran necesaria la elaboración de un registro de Enfermería que se adjunta a la historia clínica, cuyo objetivo consiste en “establecer una correcta comunicación entre los profesionales de Enfermería de las distintas unidades que atendemos conjuntamente a los pacientes y garantizar así la calidad de la atención antes, durante y después del procedimiento”.

En la Clínica Universitaria de Navarra se ha implantado el programa informático “Care Suite”, desarrollado por la empresa “Picis”, “que aporta una visión global del proceso asistencial del paciente. En esta aplicación figuran las pruebas radiológicas y analí-

ticas, así como los registros de las enfermeras de las unidades de hospitalización”.

Por ello, las enfermeras del Servicio de Radiología Intervencionista explican que “utilizando la misma nomenclatura y descripción de los diferentes procesos, en la hoja informatizada de registro añadimos los cuidados y atenciones de Enfermería realizados, así como los tratamientos aplicados al paciente durante el procedimiento”. Igualmente, en dicha hoja queda reflejada la pauta que se ha seguir en las horas posteriores “tanto para el paciente que permanece ingresado como para el ambulatorio, al que además se le adjuntan las indicaciones al alta”. De esta manera, se asegura “una continuidad en los cuidados a lo largo de toda la asistencia”.

DATOS RECOGIDOS

En la hoja se registra desde una valoración respecto

a las necesidades del paciente, encaminadas principalmente a la exploración, hasta las complicaciones -si las ha habido-, pasando por otros aspectos referidos al procedimiento en sí. “El registro comienza con un interrogatorio al paciente en el que valoramos su conocimiento sobre la exploración, nivel de consciencia y estado emocional. En otro apartado incluimos la valoración y monitorización antes, durante y después de la sedación”.

Otros datos que se incluyen en la hoja de registro son los “accesos, el material implantado, la medicación, el control del dolor, el grado de colaboración, la hemostasia, la satisfacción del paciente, si han existido complicaciones, una valoración y recomendaciones tanto orales como escritas tras el procedimiento, así como los profesionales que han atendido al paciente”.

Toda esta información permite a las enfermeras la posibilidad de “revisar las actuaciones y adecuarlas a los diferentes procedimientos y situaciones, así como a nuevas técnicas y necesidades”. Además de que la profesional de Enfermería puede con este sistema “reflejar todo aquello que considere importante”, le sirve igualmente para “fomentar la educación sanitaria al proporcionar información al paciente, especialmente al ambulatorio, para que pueda llevar a cabo su autocuidado”.

INTRODUCCIÓN

Definición de alcohol: Es el nombre común de una sustancia tóxica llamada alcohol etílico o etanol. Es depresora del sistema nervioso central. Según el Diccionario Enciclopédico de Medicina: “a grandes dosis, el alcohol es un veneno narcótico, que produce intoxicación con incoordinación muscular, delirio y coma”.

La Organización Mundial de la Salud define el alcoholismo como un trastorno crónico de la conducta caracterizado por la dependencia hacia el alcohol expresado a través de dos síntomas fundamentales: la incapacidad de detenerse en la ingestión de alcohol y la imposibilidad de abstenerse de alcohol. El organismo humano es capaz de oxidar y de eliminar en forma de agua y dióxido de carbono de 0,18 cm cúbicos de alcohol por hora y por kilogramo de peso corporal.

El alcohol es tóxico para el ser humano y nos puede llevar a estados límite como el Delirium Tremens (DTs) , más propio de alcohólicos en sentido clásico, o al coma etílico en el caso de intoxicaciones más puntuales. El DTs, es un síndrome grave potencialmente letal. El terror experimentado es tan intenso que puede provocar fuga, suicidio o incluso el asesinato.

Ocurre aproximadamente en el 5% de los pacientes que siendo alcohólicos incurren en abstinencia súbita de alcohol. Su morbilidad está alrededor del 10%.

Por lo general son pacientes de más de 30 años, pues suele ser habitual una historia previa de muchos años de consumo de alcohol.

Los órganos que se dañan por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas son, principalmente, el cerebro y el higado

AUTORA:

GEMA ESPARZA JIMÉNEZ, D.U.E. DEL SERVICIO NAVARRODE SALUD-OSASUNBIDEA

El Delirium Tremens es una enfermedad orgánica aguda, producida tras la retirada de alcohol. El ataque dura de 3 a 6 días y se caracteriza por terribles alucinaciones, generalmente de pequeñas criaturas y temblores muy violentos. El paciente se encuentra desorientado y a veces incoherente. Los temblores son tan espectaculares que aun siendo tratados pueden llegar a ser mortales. El tratamiento se basa en la administración de hipnóticos, tranquilizantes y terapia nutritiva para restablecer el metabolismo.

Reacción psicótica aguda, a veces mortal, producida por la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas durante un largo periodo de tiempo.

Puede presentarse en distintas circunstancias:

1.- Tras un periodo prolongado de ingesta alcohólica sin una adecuada ingesta de alimentos o durante un periodo de abstinencia.

2.- Tras una lesión o infección cefálica.

3.- Con la retirada parcial o total de alcohol tras un hábito alcohólico prolongado.

Beber en exceso diariamente durante un tiempo prolongado produce adicción al alcohol y síndrome de abstinencia.

No existe uniformidad sobre la cantidad y duración de alcohol ingerido necesario para producir dependencia física y síntomas de abstinencia. Se cree que los síntomas de abstinencia son evidentes en los pacientes que consumen diariamente entre 100 y 180 gr. de etanol durante 2 ó 4 semanas.

Su aparición oscila entre las 72-96 horas de haber tomado la última copa de al-

del alcohol

cohol y suele resolverse en 3-5 días. Sin embargo, también puede aparecer después de haber transcurrido 7-10 días.

El DTs puede desarrollarse sin que haya habido un cambio en el patrón de bebida. Esto explica que se encuentren pacientes en servicios de urgencias, que

aun bebiendo, presenten los síntomas y signos propios del síndrome.

La variedad en la presentación puede dificultar el diagnóstico.

Suelen comenzar con disminución del apetito, insomnio e inquietud, seguidos de agitación, ansiedad y calambres. En casos más graves se acompañan de desorientación temporo-espacial, alucinaciones muy intensas casi siempre con matiz terrorífico, que suelen ser visuales (zoonopsias), auditivas y táctiles, ilusiones e ideas delirantes (que semejan cuadros esquizofrénicos), taquicardia, hipertensión moderada, pero sin grave afectación del estado general.

Si progresa el síndrome, desarrollan temblor en manos, pies, piernas y lengua, hiperventilación, aumento intenso de sudoración, gran hipercatabolismo con balance de nitrógeno muy negativo, hipertermia, deshidratación, alteraciones electrolíticas (hipocaliemia, hipomagnesemia), dolor precordial, alteraciones gastrointestinales y crisis convulsivas generalizadas.

Este cuadro implica una mortalidad de un 10%, generalmente por broncoaspiración, pérdida de líquidos y electrolitos, colapso circu-

Agitación Midriasis

Desorientación Fiebre

Confusión Diaforesis

Alucinaciones Taquicardia

Verborrea Taquipnea

Temblor Oliguria

latorio e iatrogenia en un intento de controlar la agitación y las convulsiones.

DIAGNÓSTICO

Se fundamenta en la evaluación del paciente.

1.- Historia de interrupción de alcohol varios días antes.

2.- Estado mental: desorientación, pérdida de memoria, imposibilidad de concentración.

3.- Estado físico: examen neurológico y cardio-pulmonar.

4.- Analítica: hemograma, bioquímica (electrolitos, glucosa, calcio), gases arteriales y niveles de alcohol en sangre.

TRATAMIENTO

Debe iniciarse lo antes posible.

El paciente debe permanecer en un ambiente tranquilo y no excitante con vigilancia estrecha y medidas de protección ante las autolesions no sólo en el episodio de delirio sino también durante la convalecencia pues debido a la depresión que conlleva , puede conducir al intento de suicidio.

El fármaco indicado es el diazepam (benzodiacepina). Se aconseja administrarlo vía endovenosa y luego pasarlo a vía oral cuando se haya estabilizado el paciente.

También se han utilizado clonidina (suprime los signos cardiovasculares de la deprivación), carbamazepina y clorpramida.

Debemos mantenerle hidratado con líquidos parenterales para así conservar el equilibrio hidroelectrolítico y administrar altas dosis de vitaminas (tiamina, ácido fólico y ascórbico) y suplementos dietéticos muchas veces por sonda ó vía parenteral.

Se deberá tratar la fiebre si >38º C e investigar el foco

infeccioso.

Debe ser monitorizado para prevenir complicaciones y considerar la intubación y ventilación mecánica en casos de agitación-sedación-hipoventilación.

Si se produjera una intoxicación letal, se puede considerar la hemodiálisis para favorecer la eliminación de etanol.

El DTs no tratado tiene una mortalidad del 20%.

DTS

Tranquilizantes/ anticonvulsionantes

Diazepam

Oxigenoterapia

Líquidos parenterales

Aporte de Mg, Ca ó K (si el ionograma lo indica)

Tiamina o complejo B

Las más frecuentes son:

• Fatigabilidad extrema

• Neumonía, broncoaspiración

• Insuficiencia cardiaca

• Deshidratación grave

• Deficiencias nutricionales

Objetivos:

• Mantener un ambiente tranquilo.

• Prevenir y evitar las autolesiones.

• Prevenir posibles complicaciones.

• Mantener el equilibrio hemodinámico.

• Mantener un estado de nutrición e hidratación adecuados.

Actuaciones:

• Proporcionar un ambiente/atmósfera no amenazante y uniforme , eliminando ruidos y estímulos extraños.

• Cuando sea necesario, se

utilizarán los métodos de contención pertinentes, como cintas de sujeción, con cuidado de no producir tracciones o compresión neurológica, retirándolos en cuanto sea posible.

• Retirar objetos potencialmente peligrosos: cinturones, objetos de corte, medicación...