Nadie nos ha obligado a ser profesionales de la Enfermería. Hemos elegido libremente desarrollar nuestra vida profesional en un ámbito tan duro como apasionante, que requiere una clara vocacionalidad. Y para ello, debemos cumplir los exigentes requisitos que la sociedad impone a quienes trabajamos con algo tan frágil como es la salud de las personas: Obtener la titulación universitaria correspondiente, actualizar nuestros conocimientos a lo largo de toda nuestra vida profesional, respetar el código deontológico, ser miembro del Colegio Oficial de Enfermería y, en cada una de nuestras actuaciones, aplicar la técnica requerida para el caso concreto según el estado actual de la ciencia.

El nivel de la Enfermería en Navarra es alto y satisfactorio, pero para alcanzar los parámetros europeos se precisa desarrollar sin demora la carrera profesional y las especialidades. Sólo así se conseguirá reducir el nivel de errores sanitarios, y pasar del buen nivel actual al óptimo que demanda la sociedad actual. Pero aún así, errores siempre existirán. Y la singularidad de esta problemática en el ámbito sanitario se recoge con tanta claridad como crudeza en el dicho “los errores del cocinero se tapan con salsa, los del arquitecto con masa, y los del sanitario con tierra”. Por ello, las catastróficas consecuencias que se pueden derivar de nuestros errores profesionales y la judicialización de la vida social nos conducen a un continuo incremento de las demandas contra los profesionales de Enfermería.

Ante esta situación, la actuación del Colegio de Enfermería es triple. En primer lugar, mediante la amplia oferta formativa que pretende mejorar y actualizar permanentemente nuestros conocimientos de manera que podamos contar con la preparación necesaria en nuestro quehacer diario. En segundo término, mediante la póliza de responsabilidad civil profesional que nos cubre hasta 1.803.000 euros (300 millones de pesetas) por siniestro y una cobertura global de 12.600 euros, además de todos los gastos de defensa jurídica precisos, los cuales, aún en el caso de resultar absuelto en vía penal, serían costosísimos y en ningún caso asumidos por la administración. Y por último, con actuaciones como la “Jornada de responsabilidad civil y penal del sanitario” organizada por este Colegio de Enfermería y que se celebrará el próximo mes de febrero. Serán sin duda de gran interés y nos servirán para conocer mejor el marco jurídico de nuestra actuación profesional, nuestra responsabilidad y la mejor manera de conseguir lo que nos enorgullece profesionalmente: ser buenos enfermeros y enfermeras.

Pablo de Miguel Adrián Presidente del Colegio de Enfermería de Navarra

revista del colegio de enfermería de Navarra

NÚMERO 40

■ Edita y dirige: Colegio Oficial de Enfermería de Navarra Junta de Gobierno

■ Coordinación y Redacción: Javier Irurtia

■ Publicidad: Colegio Oficial de Enfermería

■ Diseño y maquetación: Publicaciones Calle Mayor Andrés Alonso • Tel. 948 55 44 22

■ Fotografía: Menta

■ Impresión: Gráficas Ulzama

■ Direcciones: Pamplona Pintor Maeztu, 4-1º • 31008 Pamplona Tel. 948 251 243 / Fax. 948 175 358 comunicación@enfermerianavarra.com www.enfermerianavarra.org

Tudela Camino Caritat, 4, ent• 31500 Tudela Tel. y Fax: 948 411 578 sedetudela@enfermerianavarra.com

Depósito Legal: NA 2.029/1997 ISSN: 11378913

CONGRESOS

Más de 300 asistentes al V Congreso Nacional de Enfermería en Ostomías

4

ACTUALIDAD COLEGIAL

Jornadas sobre la Responsabilidad Civil y Penal del personal sanitario

7

Un curso sobre cirugía laparoscópica para Enfermería reúne a 120 profesionales

8

Premiada una comunicación de Antxon García Iriarte en el Congreso de Enfermería Comunitaria

9

PREMIOS

Distinguido en un congreso el proyecto “Universidad Saludable”, presentado por Navidad Canga

13

COLEGIADOS

Mª Ángeles Santos, nombrada Defensora de la Comunidad Universitaria de la UPNA

30

“El profesional de Enfermería debe mostrar sus aportaciones en la defensa de la dignidad de la persona ostomizada”

UN TOTAL DE 320 PROFESIONALES PARTICIPARON EN EL V CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA EN OSTOMÍAS, CELEBRADO EN PAMPLONA

ELPERSONALDE ENFERMERÍAESTÁ

OBLIGADOAHACER CADADÍAMÁSEXPLÍCITASSUSAPORTACIONESENLADEFENSA, FOMENTOYMANTENIMIENTODELA DIGNIDADDELASPERSONASOSTOMIZADAS; Y, PORLOTANTO, A MOSTRARCLARAMENTESUSIDEAS ACERCADELADIMENSIÓNYALCANCEÉTICODELASRELACIONES SANITARIAS ”. E STAESUNADE LASCONCLUSIONESALCANZADAS ENEL V CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍAEN OSTOMÍAS, QUETUVOLUGARELPASADO NOVIEMBREEN PAMPLONABAJO ELLEMA “ESTOMATERAPIA COM UNPASOALFUTURO”.

Organizado por la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia (SEDE), el Congreso se celebró en la Universidad Pública de Navarra y reunió a un total de 320 profesionales de toda España. El simposio fue inaugurado por el Rector de dicha Universidad, Pedro Burillo López; la Consejera de Salud del Gobierno de Navarra, María Kutz Peironcely; y el Dr. Héctor Ortiz Hurtado, Profesor de Cirugía en la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios de la Universidad Pública de Navarra y Director del Experto que ésta imparte en Estomaterapia.

DESDE ÉTICA A COMUNICACIÓN

Como se sabe, la SEDE, presidida por la navarra Carmen Fuertes Ran, agru-

Inauguración del Congreso. De izquierda a derecha, María

pa a profesionales de Enfermería que han recibido formación específica en esta especialidad. Como es conocido, y tal como explicó Héctor Ortiz, la téc-

nica quirúrgica de los estomas se comenzó a divulgar en España en la década de 1980.

Tanto la Consejera como el Rector felicitaron a los or-

ganizadores del Congreso por haber incluido en él cuestiones tan necesarias como las relativas a la ética, los cuidados, la comunicación y la formación, que

Casi 400 expertos formados en la Universidad Pública de Navarra

En la presentación del Congreso a los medios de comunicación estuvieron presentes Carmen Fuertes Ran, Presidenta de la SEDE; Pilar Notivol Tejero, Profesora de la Universidad Pública de Navarra y miembro del Comité Organizador; y Vera Lucia, del Comité de Educación del World Council of Enterostomal Therapists (WCET). Como se sabe, la estomaterapia es parte de los conocimientos de Enfermería que trata básicamente de tres situaciones: estomas, incontinencia y fístulas. Desde el ámbito sanitario ha surgido la necesidad de formar específicamente a profesionales de la Enfermería en los cuidados continuados que tienen los pacientes a los que se les ha realizado un estoma, ya sea digestivo, urinario o respiratorio. En este sentido, la Universidad Pública de Navarra, a través de su Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios, cuenta con un título propio,

el Experto en Estomaterapia, que este año ya celebra su octava edición. Este programa ha sido acreditado recientemente por el World Council of Enterostomal Therapists (WCET), el organismo internacional del personal que trabaja en enfermería estomaterapeuta.

Se da la circunstancia de que desde su inicio, en el curso 1995 hasta este año se han formado en estomaterapia en dicha universidad navarra un total de 385 profesionales de Enfermería. Los estudiantes no sólo eran españoles, sino también de otras nacionalidades como portugueses, argentinos y brasileños. De los estudiantes españoles los hay prácticamente de todas las comunidades autónomas. Estos cursos han sido financiados por la empresa ConvaTec, que, en la actualidad, mantiene vigente un convenio de colaboración con la Universidad Pública de Navarra.

constituyeron los ejes del contenido de las sesiones. Además, en el caso de los cuidados, se incluyó el de risoterapia.

Según se explicó, los estomaterapeutas son profesionales que acompañan a enfermos y familiares a lo largo de todo el proceso y centran sus cuidados no sólo en los aspectos físicos u orgánicos relacionados con la enfermedad, sino en su completa adaptación a la nueva situación (cambio de imagen corporal, nuevos hábitos de higiene, relaciones, etc.).

El programa del V Congreso Nacional de Enfermería en Ostomías se inició con la conferencia inaugural sobre la “Ética de los cuidados”, impartida por Montserrat Busquets Surribas, profesora de Ética y Legislación de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Barcelona y miembro del Comité de Bioética de Cataluña.

Igualmente, se celebraron tres mesas redondas sobre los siguientes temas: “Estomaterapia y cuidados”, “Estomaterapia y comunica-

ción” y Estomaterapia y formación”. Por último, Carmen Fuertes Ran, Presidenta de la SEDE, fue la encargada de impartir la conferencia de clausura, bajo el título “estomaterapia.com”.

Así, una de las conclusiones obtenidas en las distintas intervenciones en el Congreso señala que “el profesional de Enfermería experto en Estomaterapia vela sin imposiciones por evitar las posibles distorsiones de la realidad que puede llegar a tener

en su vivencia una persona ostomizada”.

Otra de las ideas que se puso de manifiesto señala que “al atender al cuidador adecuadamente, la calidad de sus cuidados serán mejores y eso repercutirá directamente en el enfermo”.

Sobre la profesión enfermera, se apuntó la necesidad de comunicar de “manera correcta la realidad de la Enfermería, de forma que transmita la auténtica y completa dimensión de esta profesión”. Asimismo, se ha-

bló de la relación con el enfermo, para la que se propuso emplear “el buen humor y relacionarse de forma positiva, transmitiéndole la alegría de vivir, ayudándole a desdramatizar su situación y apoyándole para que participe de forma activa en su curación o mejora”.

En cuanto a la labor que desarrollan las sociedades científicas, se afirmó que éstas “han de sustentar en la investigación la evidencia en que se basa la práctica diaria”.

Al menos un enfermero experto en cada hospital, objetivo de la SEDE

La Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia (SEDE) tiene desde 2002 su sede en Pamplona, concretamente en el Colegio Oficial de Enfermería de Navarra. Como se sabe, la presidenta de la SEDE es Carmen Fuertes Ran, enfermera de la consulta de Cirugía General de la Clínica Universitaria de Navarra. En la misma junta directiva ocupa el cargo de vocal Montserrat Petri Echeverría, enfermera de la consulta de Cirugía General del Centro de Consultas Externas Príncipe de Viana. Entre sus objetivos, esta Sociedad trabaja para que cada centro hospitalario cuente con, al menos, un profesional de Enfermería experto en Estomaterapia,

que sirva de referencia para la atención a pacientes ostomizados.

La SEDE cuenta actualmente con 103 socios. En Navarra, las enfermeras Expertas en Estomaterapia son ocho y trabajan en los siguientes centros: Hospital de Navarra, Hospital Virgen del Camino, Hospital Reina Sofía de Tudela, Centro de Especialidades Príncipe de Viana y Clínica Universitaria.

Las personas interesadas en contactar con esta Sociedad pueden llamar al teléfono del Colegio de Enfermería de Navarra (948 251243), visitar la página web de la Sociedad (http://www.estomaterapia.com) o escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: cfuertes@unav.es.

ALGOMÁSDEUN

CENTENARDE

PROFESIONALES DE E NFERMERÍA ASISTIERONALA

PRESENTACIÓNDELOSRESULTADOSDEL “ESTUDIO ACCEPT” Y DEL “P ROGRAMA D IETÉTICO EDUCATIVO CLINICDIET”, ORGANIZADAPOR BAYER HEALTCARE, QUETUVOLUGARENSEDEPAMPLONESADEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍADE NAVARRA

El encuentro estaba dirigido a coordinadores de centros de salud de atención primaria y a educadores en diabetes de atención especializada.

Así, a lo largo de la reunión se presentaron los resultados del "Estudio Accept", donde se ha valorado ampliamente el medidor de glucosa en sangre “Ascensia Confirm”. El estudio ha sido realizado por 141 profesionales de salud

La empresa de alquiler de vehículos Europcar, que mantiene un acuerdo comercial con el Colegio Oficial de Enfermería de Navarra, aplica desde el 1 de enero de 2005 unas nuevas tarifas más ventajosas para los colegiados. Como se recordará, a la hora de realizar la reserva de un vehículo, resulta imprescindible mencionar el número asignado al Colegio para la aplicación de las condiciones especiales, que es el 80816941. En Navarra, Europcar dispone de oficinas en el Aeropuerto de Noáin (Teléfono 948 312 798) y en el Hotel Blanca de Navarra (Teléfono 948 175 253).

de toda España, educadoras en diabetes en su mayoría, sobre una muestra de 889 pacientes.

También se dio a conocer el programa informático "CliniCDiet", primer programa dietético educativo en diabetes elaborado conjuntamente con el Hospital Clinic de Barcelona y Bayer HealthCare. Este programa se basa en la utilización de dietas por raciones adaptadas a volúmenes de referencia (vaso medidor de alimentos cocidos).

Tras un inventario realizado recientemente en la biblioteca de la sede colegial de Pamplona, se ha comprobado que desde el último recuento, efectuado aproximadamente hace un año, han desaparecido una veintena de libros. Resulta especialmente triste que un servicio disponible para todos los colegiados –cabe recordar que la biblioteca del Colegio cuenta con cerca de 900 volúmenes– vea reducida su oferta por la actitud irresponsable de unos pocos. Además, los libros sustraídos se encuentran entre los más consultados, por lo que estas acciones impiden a la mayoría de los colegiados poder acceder gratuitamente a los volúmenes más demandados por la Enfermería.

La biblioteca cuenta con cerca de 900 volúmenes a disposición de los colegiados

La Junta de Gobierno del Colegio lamenta este mal uso de una instalación colegial, por tanto perteneciente a todos los enfermeros navarros.

Como se sabe, la primera de las normas de utilización de este servicio especifica

que la consulta de libros “puede realizarse única y exclusivamente dentro de la biblioteca”. Igualmente, se recuerda que la biblioteca está equipada de cámaras de seguridad en funcionamiento durante todo su horario de apertura.

EL C OLEGIO O FI -

CIALDE ENFERMERÍADE N AVARRA

HAORGANIZADO

UNAS “J ORNADAS

SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENALDEL PERSONAL SANITARIO ” QUESECELEBRARÁN

LOSPRÓXIMOSDÍAS 10 Y 11 DEFEBREROEN PAMPLONA . U NODELOSOBJETIVOSDEL ENCUENTROESDARACONOCERALOSPROFESIONALESDE ENFERMERÍALASCLAVESPARA AFRONTARUNAPOSIBLEDENUNCIADERIVADADELDESEMPEÑODESUTRABAJO

En la organización de esta actividad colaboran igualmente el Consejo General de Enfermería, la Escuela de Ciencias de la Salud y la Fundación Salud y Sociedad. Las Jornadas tendrán lugar en el salón de actos de la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios de la Universidad Pública de Navarra, situada en la avenida de Barañáin. Las plazas son limitadas y se han cubierto por orden de inscripción.

En el encuentro participarán magistrados y abogados de prestigio, quienes analizarán las responsabilidades civil y penal en las que pueden incurrir los profesionales sanitarios. Con esta actividad, que ya se ha celebrado en colegios de Enfermería de otras comunidades autónomas, se pretende proporcionar a los enfermeros una mayor formación en el ámbito jurídico desde la óptica de la

INTERVENDRÁN MAGISTRADOS Y ABOGADOS E INCLUYEN LA SIMULACIÓN DE UN JUICIO

mejora en la atención a los pacientes.

Todos los asistentes recibirán al final de las Jornadas un diploma acreditativo con créditos nacionales e internacionales. Así, esta actividad ha sido acreditada con 2,6 créditos nacionales de formación continuada y con con 8,4 créditos Internacionales de Formación Continuada de Enfermería (ICNEC).

La inauguración de las Jornadas tendrá lugar el día 10 de febrero a las 9 horas. Media hora más tarde, el Presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, pronunciará la conferencia inaugural “Construyendo la Nueva Enfermería del siglo XXI”.

Tras un coloquio y una pausa, a las 11,30 horas intervendrá Antonio Díaz Delgado, Presidente de la Sala 1ª de la Audiencia Nacional, cuya conferencia tratará sobre

La Organización Colegial de Enfermería ha firmado una nueva póliza de Responsabilidad Civil que mejora la protección para los profesionales de Enfermería colegiados y cuenta con nuevas coberturas. Entre las novedades, aumenta el importe de la protección por siniestro y se ofrece cobertura por inhabilitación profesional.

Así, manteniendo la cuota colegial, con la nueva póliza aumenta la cobertura por siniestro hasta un importe de 1.803.000 euros (300 millones de pesetas), frente a los 1.500.000 euros que cubría hasta ahora. Por su parte, la cobertura global alcanza los 12.600 euros.

Las Jornadas abordarán las responsabilidades civil y penal derivadas del ejercicio de la profesión enfermera

“La protección constitucional de la salud de los ciudadanos”. La siguiente conferencia, sobre “La salud y la justicia”, correrá a cargo de David Cubero Flores, Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal nº 14 de Madrid.

Ya por la tarde, a las 16,30 horas, Pedro Navarro Utrilla, Director del Proyecto DOSIS 2000 de la Universidad Complutense de Madrid, abordará “La confidencialidad de los datos sanitarios”. A continuación, tras un coloquio, la abogada Mª Fernanda de Lorenzo Serrano, hablará sobre “El consentimiento informa-

do. Las historias clínicas”. La última conferencia de la tarde será impartida por Antonio García Paredes, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, y tratará acerca de los “Criterios legales para la actuación profesional de los sanitarios”.

Al día siguiente, el viernes 11 de febrero, la primera intervención será la de Antonio Moreno Andrade, Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quien abordará “La responsabilidad de la Administración y del profesional sanitario”.

A continuación se celebrará un coloquio y después de una pausa, Ventura Pérez Mariño, Magistrado en excedencia, pronunciará una conferencia sobre “La Enfermería ante el reto ético”.

Posteriormente tendrá lugar la simulación de un juicio sobre un caso penal, previo al acto de clausura.

Entre las nuevas cobertura que ofrece esta póliza, se encuentra la inclusión de terapias alternativas, “piercings”, material sanitario, así como el contagio accidental de SIDA y hepatitis. Igualmente, prevé la posibilidad de incorporar a la póliza a fisioterapeutas y podólogos.

Además, ofrece una cobertura por inhabilitación profesional como consecuencia de sentencia judicial firme, con el abono por parte de la

aseguradora de una cantidad máxima de 1.200 euros mensuales, por un plazo máximo de 15 meses.

Asimismo, la nueva póliza contempla la posibilidad de contrademanda o reclamación a contrario frente a denuncias infundadas, temerarias o con mala fe.

El Colegio enviará próximamente a los colegiados una información más amplia con todos los detalles de la nueva póliza.

LACIRUGÍALAPAROSCÓPICADEPENDEDELA TECNOLOGÍAENMAYOR PROPORCIÓNQUE OTRASÁREASDELACIRUGÍA. PORELLO, ESNECESARIO ENTENDERELFUNCIONAMIENTO DEMULTITUDDEINSTRUMENTOS, DISPOSITIVOSELECTRÓNICOS, DIFERENTESFUENTESDEENERGÍA, TRATAMIENTODELAIMAGENY LOSAPARATOSQUESEMANEJAN DURANTEUNAINTERVENCIÓNDE ESTETIPO”. ESTEHASIDOUNO DELOSMOTIVOSPARALAORGANIZACIÓNDELCURSO “CIRUGÍALAPAROSCÓPICAPARA ENFERMERÍA”, QUESEHACELEBRADOENEL HOSPITAL VIRGENDEL CAMINO DE PAMPLONA

El curso ha sido dirigido por el cirujano Miguel Aizcorbe Garralda, presidente de la Comisión de Formación Continuada del Servicio de Docencia del mencionado hospital. También han impartido clases dos enfermeras de este centro: Chus Roncal Guardia, del área Quirúrgica General, y María Huarte Jiménez, del área Quirúrgica Materno-Infantil.

El resto de profesorado lo han compuesto cuatro médicos del citado hospital pamplonés: Miguel Ángel Ciga e Ignacio Romeo, del Servicio de Cirugía General, y Ricardo Ezcurra y Antonio Lara, del Servicio de Ginecología; así como tres cirujanos de otros tantos hospitales españoles: Miguel Ángel Bielsa (Hospital Clínico de Zaragoza), Salvador Morales-Conde (Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla) y Enrique Veloso (Hospital Mutua de Tarrasa de Barcelona).

GRAN DEMANDA

Con una duración total de ocho horas, sus organizadores destacan que esta actividad formativa haya sido acreditada con 1,35 créditos por la Comisión Nacional de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. Otro de los aspectos sobre-

salientes se refiere a la demanda que ha tenido el curso, para el que en un principio se habían ofertado 40 plazas. “Al final asistieron 120 enfermeras y algunas se quedaron en lista de espera porque el salón de actos no tiene más capacidad”. Además del personal que trabaja en quirófanos, la actividad se ofertó a profesionales de Enfermería de otras áreas y de los distintos hospitales del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea. “A las enfermeras que trabajan en plantas de hospitalización quirúrgica les interesó muchísimo para conocer más cuando reciben al paciente después de una intervención. Algunas nos comentaban que no habían visto nunca una laparoscopia y no se imaginaban cómo era”, explican las dos enfermeras.

Así, las sesiones tuvieron una vertiente práctica encaminada a que los asistentes se familiarizaran con los instrumentos empleados en este tipo de cirugía. Con la ayuda de una cámara de vídeo, los participantes pudieron ver a través de una pantalla como Chus Roncal y María Huarte manipulaban el material, al tiempo que explicaban las características de su manejo. Asimismo, se proyectaron vídeos que mostraban intervenciones con laparoscopia. En cuanto a las ponencias, Chus Roncal habló de los “Materiales de Laparoscopia” y María Huarte sobre “La preparación del enfermo en quirófano para laparoscopia”. De manera conjunta, ambas abordaron en otra ponencia cuestiones como la postura del paciente, la colocación

del personal y de las torres, el material específico y la organización de la mesa instrumental. En concreto, Chus Roncal se refirió al empleo de laparoscopia en Cirugía General y María Huarte, en Ginecología.

Dado que la dependencia de la tecnología resulta fundamental en esta técnica quirúrgica, “la función de la enfermera consiste en instrumentar la intervención, para lo que necesita el conocimiento de un material diferente al que se emplea en la cirugía abierta”, explica Chus Roncal.

En una operación, añade, toman parte dos enfermeras, además de la enfermera de anestesia: “La instrumentista, que está implicada directamente en la parte activa de la intervención, y la enfermera circulante o de campo, quien apoya a la instrumentista proporcionándole el material. Al depender tanto de la tecnología, la enfermera que circula debe conocer el funcionamiento de todo este entramado porque si algo falla, debe intentar solucionarlo. Las dos enfermeras se intercambian en cada operación y, por tanto, ambas deben conocer la técnica y el material que se emplea”.

La cirugía laparoscópica conlleva una serie de ventajas para el paciente, ya que resulta menos agresiva, le supone una mayor confortabilidad, una estancia hospitalaria menor y una recuperación más rápida.

Las operaciones quirúrgicas con esta técnica, que tiene unos quince años de existencia, son cada vez más numerosas. “Durante el año pasado en el quirófano central realizamos más de cincuenta intervenciones de co-

lon con laparoscopia, que es un número bastante alto, además de otras técnicas laparoscópicas”, detalla Chus Roncal. Por su parte, María Huarte añade que “en ginecología, alrededor del 80% de las operaciones se llevan a cabo con este tipo de cirugía y probablemente se podrían hacer más”. Ambas coinciden en que el paciente intervenido con laparoscopia “tiene menos sensación de estar enfermo”.

UN 85% DELOS ADOLESCENTES DELA ZONA BÁSICADE N OÁIN

ESTÁINSATISFECHOCONSUIMAGENCORPORAL. ASÍSEDESPRENDEDEUNESTUDIOREALIZADOPOR A NTXÓN GARCÍA IRIARTE, ENFERMERODEL CENTRODE SALUDDE NOÁIN, QUEOBTUVOELPRIMERPREMIO PORLACOMUNICACIÓNPRESENTADAENEL 5º CONGRESO NACIONALDELA A SOCIACIÓNDE ENFERMERÍA COMUNITARIA, CELEBRADOENOCTUBREENEL BALNEARIODE ARCHENA (MURCIA).

Conocer la actitud del adolescente hacia su imagen corporal resulta importante porque, “según algunos autores, es un dato que predice el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria”. De hecho, el objetivo del trabajo era averiguar “si los adolescentes de esta zona tenían riesgo de sufrir trastornos de la conducta alimentaria”, explica el autor de la comunicación, titulada “Imagen corporal en adolescentes: retos para la salud”.

Diplomado en Enfermería por la Universidad Pública de Navarra (1994), Desde hace cuatro años ejerce como enfermero de Pediatría en el Centro de Salud de Noáin.

Precisamente, relata, las cuestiones relacionadas con la alimentación son frecuentes en su consulta. “Por eso, decidí darle un contenido científico a mi trabajo”.

ENCUESTA

A 217 ESTUDIANTES

Para la realización de este estudio descriptivo transversal, se realizó un cuestionario a todos los adolescentes que cursaban ESO en el Instituto Elortzibar de Noain, un total de 217, con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años. En dicho sondeo, autoadministrado en las propias aulas, se recogieron datos de insatisfacción corporal y actitudes hacia la

Un 85% de los adolescentes encuestados de la zona básica de Noáin, insatisfecho con su imagen

PREMIADA UNA COMUNICACIÓN DEL ENFERMERO ANTXON GARCÍA IRIARTE EN EL 5º CONGRESO DE ENFERMERÍA COMUNITARIA

conducta alimentaria mediante los cuestionarios BSQ (Body Shape Questionnaire) y la subescala de insatisfacción corporal EDI 2 (Eating Disorder Inventory). “Se pesó y midió a todos los estudiantes y se calculó el Índice de Masa Corporal de cada uno”, añade García Iriarte.

El estudio pone de manifiesto, “ que la insatisfacción con la imagen corporal

no estaba relacionada con mayores índices de masa corporal. Es decir, a menores niveles de IMC, había más insatisfacción. Incluso los que estaban en un índice de normalidad y de delgadez, se mostraban más insatisfechos”.

Otra de las conclusiones apunta que el factor de riesgo derivado de esta insatisfacción “puede quedar en-

de retención infantil en vehículos

Además de esta comunicación, Antxon García presentó en el Congreso de Enfermería Comunitaria otra sobre la importancia de los sistemas de retención infan-

til en los vehículos, con el título “¡Bien seguros en el coche!”. Según el estudio, conforme avanza la edad de los niños, disminuye la utilización de estos sistemas.

mascarado bajo formas subclínicas y de frecuente disimulación para los que las padezcan”. En este sentido, García Iriarte reconoce que “los chavales pueden venir a la consulta, pero si no ahondas, tampoco sabes cómo se sienten”.

Para la realización del estudio, Antxón García ha contado con la colaboración de Francisco Guillén Grima e Inés Aguinaga Ontoso, profesores del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. “El trabajo es más amplio y recoge otros datos relacionados con la nutrición y los hábitos de vida, que están pendientes de procesar y reflejar en otro estudio posterior”.

Una vez detectado ese riesgo de insatisfacción con la imagen corporal entre los estudiantes, el siguiente paso, según García Iriarte, consistiría en un trabajo “interprofesional, entre los que trabajamos en educación para la salud, el profesorado del Instituto con las familias y los propios adolescentes. Habría que fijar criterios para que los chavales vayan creciendo y desarrollando su autoestima.”.

En este sentido, Antxon García considera que las intervenciones de la Enfermería de Atención Primaria “no sólo debe realizarse en la consulta, sino que hay que salir a la comunidad y trabajar con los recursos que existen en la zona básica, como el Instituto, la asociación de padres...” En su opinión, es necesario que el profesional de Enfermería “no esté tantas horas en el centro de salud, sino que salga a hacer trabajo de educación para la salud y prevención primaria con la población y con las familias”.

HASTAMEDIADOS

DELSIGLO XIX EN ESPAÑAHUBOUNAESCASA INSTITUCIONALIZACIÓNPSIQUIÁTRICA; LOSHOSPITALESDEDEMENTESERACENTROSDEASILO, ENLOSQUESE LESCUSTODIABAYVIGILABA, PEROPRÁCTICAMENTENOESTABAN MEDICALIZADOS

Sin embargo en el reinado de Isabel II se inició un debate sobre las condiciones de los asilos, la atención a los dementes y los modelos asistenciales a aplicar, que sirvió para tomar una serie de iniciativas como la elaboración de una estadística de dementes del Reino (1848), la retirada de cadenas y látigos, tras la inspección de los asilos, ordenada por Javier Burgos, ministro de Fomento, y la edificación de un manicomio modelo.

El Estado se comprometió a construir una red de seis manicomios-modelo, pero los únicos centros que se erigieron fueron el de Valladolid (1849) y el de Leganés (1852), que no respondían a su supuesto carácter modélico. Ante la falta de recursos, el Gobierno cedió la responsabilidad a las diputaciones, tras dos Reales Decretos, de 27 de junio y 19 de diciembre de 1864, por lo que debían hacerse cargo temporalmente de la asistencia a los dementes. Posteriormente, las RR. OO. de 1870 y 1876 obligaron a las provincias de donde procedía el enfermo a pagar su sostenimiento. El fracaso de la asistencia pública condujo al auge del sector privado, con una participación importante de la Iglesia, especialmente de las Ordenes Hospitalarias.

Durante esta época Navarra no tenía un manicomio donde albergar a los demen-

tes, tampoco Vascongadas. Las familias ricas los llevaban al extranjero, la clase medianamente acomodada también los conducía a esos mismos establecimientos o a los pocos que en España funcionaban; pero lo hacían cuando era tarde para su recuperación. En el caso de los pobres, la mayoría eran trasladados al asilo de Zaragoza, algunos se quedaban en el hospital provincial, otros con su familia o abandonados como pordioseros.

Generalmente los familiares eludían su internamiento para evitar la declaración pública de la locura, pensando que custodiados en el hogar podían sanar, pero se veían obligados a recluirlos cuando presentaban comportamientos violentos, a petición de los vecinos o el ayuntamiento. A veces la propia familia tomaba la iniciativa, como el caso de los padres de una mujer de veintisiete años, datado en 1890, que pidieron a los doctores Huder y Lazcano certificaran que tenía perturbada la

El pasado día 24 de noviembre de 2004 se clausuraron los actos de celebración del Centenario de la inauguración de este Manicomio, hoy Psicogeriátrico. Sus paredes han presenciado un siglo de luces y sombras que siempre han rodeado a la enfermedad mental.

A todas las personas que hicieron posible su existencia, a las que formaron y forman parte de él, al personal sanitario, EN HOMENAJE.

razón. Según estos médicos, su reclusión era necesaria “no sólo para conseguir su curación ó alivio, sino también para evitar el peligro que corre tanto su vida como la de los que le rodean”

El estigma social de la enfermedad, tan temido por las familias, está presente en el traslado al hospital de Zaragoza. Si el medio era el ferrocarril, debían seguir las reglas impuestas por la R. O. de 19 de enero de 1872: Para poder ser admitidos en el tren se debía avisar cuatro horas antes, especificando nombre, apellidos, tren, estación y número de acompañantes, en el caso de que subieran en una estación de cabeza de línea, y veinticuatro si lo hacían en un punto intermedio. Obligaban a llevar un certificado médico, legalizado por la autoridad local, en el que se hacía constar el estado del paciente y las precauciones personales “sin cuyo requisito la empresa del ferrocarril no permitirá esta clase de transporte”. Ya en el tren, los metían en departamentos separados, de los cerrados hasta arriba, para que no hubiese comunicación con los demás viajeros; se pasaba la llave y eran custodiados por un mínimo de dos y un máximo de cuatro personas. Al llegar a la estación, no podían desocupar el vagón hasta hacerlo los demás viajeros, con el objeto de “que la persona que tenga perdida la razón no se mezcle con el público ni aún en la salida”.

FERMÍN

VASCONAVARRO

En 1863 D. Fermín Daoiz y Argaiz donó todos sus bienes

para la construcción de un manicomio para las cuatro provincias. La Diputación de Navarra propuso en 1866 a las diputaciones de las Vascongadas la creación de un manicomio común; el proyecto se recibió con entusiasmo, pero los intereses de unos y otros lo retrasaron.

El tema lo activó en 1885 el doctor Luis Martínez de Ubago, al presentar una Memoria técnica a la Junta de Beneficencia, en la que hacía referencia a las malas condiciones higiénicas del hospital de Zaragoza y al inadecuado tratamiento médico de los enfermos, de los que apenas se obtenía alguna curación. No se explicaba la tardanza del acuerdo:

“La necesidad de crear un Manicomio en estas provincias es evidente, es absoluta, y casi no se concibe como haya podido transcurrir tanto tiempo sin verse todavía satisfecha”.

Después marcaba el objetivo del manicomio, encaminado a “curar cuantos locos fueren susceptibles de curación, y a los que no lo sean aminorarlos sus terribles crisis, más peligrosas a veces para ellos mismos que para la sociedad”.

Más adelante exponía los sistemas que se habían aplicado hasta entonces en la asistencia y custodia de los enajenados, los tipos de locura, su tratamiento y las condiciones que debería tener el manicomio, aconsejando un sistema mixto de asilo y colonia, “pues ante todo los enfermos mentales necesitaban aire, espacio, sol y medios de trabajo”. Además, deberían estar clasificados por departamentos (tranquilos, idiotas, epilépticos, gritadores, furiosos, agitados, sucios, peligrosos y enfermedades contagiosas) y el edificio dispuesto de tal forma, que ayudara a disimular la “secuestración forzosa” permitiendo a todos ellos la vista de los campos. Finalmente mostraba un

presupuesto, asegurando que podía ser ventajoso para las cuatro provincias, pues pagaban 130.305 pesetas anuales al manicomio de Zaragoza por los 204 asilados pobres. La Junta de Beneficencia Provincial aceptó la propuesta, ya que era la manera de evitar el desarraigo y los gastos de la estancia.

Martínez Ubago trabajó con ahínco para que su edificación fuera un hecho, pero murió en 1890 sin conseguirlo. Vizcaya y Guipúzcoa renunciaron a sus derechos del testamento; ésta última construyó el manicomio de Mondragón en 1898, a cargo de Benito Menni.

EL REGRESO A PAMPLONA.

EL RECIBIMIENTO

En 1904, después de cuarenta años de espera, se inauguró en Pamplona el Manicomio de San Francisco Javier. Los dementes asilados en otras provincias podían volver. Este acontecimiento fue referido por el Diario de Navarra días antes del traslado, creando un clima de expectación.

El 15 de diciembre, víspera de la llegada del tren que traía a los enfermos de Zaragoza, publicó lo siguiente:

“Mañana á las once de la mañana saldrá de la estación del Arrabal el tren que conduce á los locos del manicomio de Ntra. Sra. del Pilar de

esta ciudad al de Navarra”. El día 16 informó sobre los preparativos, comunicando que el día anterior al traslado 111 hombres y 87 mujeres fueron “encerrados” en un pabellón para poderlos conducir a las ocho de la mañana a la estación.

El artículo del día 17 fue extenso, el periodista elogió el magnífico asilo de alineados, erigido en las inmediaciones de Ezcaba, haciendo referencia a la caridad de D. Fermín Daoíz y Argaiz; gracias a él “nuestros alineados respirarán el aire de la tierra natal y podrán recibir los cariñosos afectos de la familia”.

Más adelante recogía la entrevista realizada al Provincial de los hermanos de San Juan de Dios, Padre Andrés, quien aseguró que la travesía se hizo con tranquilidad. Salieron a las once, después de almorzar; a esa hora acudieron a la estación de Zaragoza muchas personas, lo mismo que a las estaciones más importantes de Navarra. En el tren diez hermanos acompañaron a los enfermos y seis hermanas de la Caridad a las enfermas, más fuerzas de policía y el director del nuevo manicomio, Sr. Gurría. Llegaron a Pamplona a las cinco y media de la tarde.

Una gran muchedumbre esperaba en la estación. Los agentes de la autoridad tuvieron que intervenir para contener la avalancha “que

• ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA. Sección Higiene y Beneficencia, Leg. Higiene y Beneficencia Dementes 1 (1849-1905).

• DIARIO DE NAVARRA, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 1904.

• LIZARRAGA LARRIÓN LJ; La casa del tejado colorado. Dpto. de Salud del Gobierno de Navarra, Pamplona, 1992.

• MARTÍN CARRASCO, M; Benito Menni y la asistencia siquiátrica en España en el siglo XIX, Pamplona, 1994.

• MARTINEZ DE UBAGO Y MICHELENA, L; Memoria relativa al establecimiento de un “Manicomio” para Navarra y provincias Vascongadas, Imprenta Regino Bescansa, Pamplona, 1885.

ávida de ver de cerca a los locos quería ponerse en la primera fila”.

El periodista remarca el júbilo de aquella tarde, patente en los saltos de los dementes al bajar al andén, “reflejándose en los rostros la mayor alegría producida al saber que eran traídos a Pamplona. La inmensa mayoría saludaba al público con el consabido buenas noches”.

Todo estaba meticulosamente organizado: primero bajaron las mujeres, después los hombres. Posteriormente fueron distribuidos en diez ómnibus, alquilados al Sr. Frauca, y trasladados al Manicomio.

Faltaban por venir veintidós enfermos asilados en otros centros, diecisiete hombres y cuatro mujeres procedentes de Valladolid, y uno de Ciempozuelos. Al día siguiente, 18 de diciembre, fueron recibidos por una comitiva más reducida, pero no por ello su llegada fue menos emotiva. Su vivencia puede quedar condensada en la intervención de uno de los enfermos, que casualmente había trabajado en la construcción del propio Manicomio. Al bajar, después de dar entusiastas vivas a las hermanas de la Caridad y a los hermanos de San Juan de Dios, dio gracias a la Diputación y dijo: “hemos salido del cautiverio, y venimos a nuestra casa”.

Esta declaración recoge el deseo de Martínez Ubago: “los manicomios debían ser la esperanza y el consuelo de los padres, esposos y hermanos, á quien toca llorar la desgracia que otros sufren”.

LA F EDERACIÓNDE A SOCIACIONESDE MATRONASDE ESPAÑA (FAME), CUYA TESORERAESLANAVARRA NATIVIDAD ASTRÁIN ELIZALDE, CELEBRÓRECIENTEMENTEEN PUENTELA REINASUASAMBLEA ORDINARIA

La FAME agrupa a seis asociaciones autonómicas de matronas, que suman más de 1.200 profesionales, cifra que supone más de la mitad de las matronas en activo en nuestro país. La Asociación Navarra de Matronas-Nafarroako Emaginen Elkartea fue una de las asociaciones que creó el año pasado la FAME, junto a las de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla-León.

Natividad Astráin, presidenta de la Asociación Navarra de Matronas, afirmó que la demanda actual de nuestra Comunidad precisa la incorporación de quince nuevas matronas que se su-

El Gobierno Británico sigue interesado en contratar enfermeras españolas para que trabajen en hospitales públicos ingleses y escoceses. Por ese motivo, una responsable del Programa de Contratación de Profesionales Sanitarios de la Embajada Británica en España, Mónica Colina, acudió recientemente a Pamplona para participar en el taller “Oportunidades de empleo para Enfermería”, dentro del V Encuentro de Empleo Universitario celebrado en diciembre pasado en la Universidad Pública de Navarra. Dentro de este programa iniciado en 2001 hay 1.055 enfermeros españoles trabajando en el Reino Unido, de los que

men a las 73 que actualmente están en ejercicio para cubrir las distintas necesidades que surgen. Mostró su confianza en que la puesta en marcha el pasado junio de una unidad docente de formación de matronas sirva para paliar su escasez en Navarra. “Actualmente hay cuatro plazas en la unidad docente, por lo que el número de matronas en formación resulta escaso”.

La Federación de Asociaciones de Matronas de Es-

paña tiene entre sus principales objetivos paliar la escasez de matronas existente en la mayoría de las comunidades autónomas y abordar el cambio de los estudios de matronas con la futura creación del Espacio Europeo de Educación Superior. La escasez de profesionales se debe a la ausencia del programa de formación que tuvieron los estudios de matronas entre 1987 y 1994, período en el que no salió ninguna pro-

moción de matronas. Asimismo, la FAME tiene como objetivo que se incremente el número de plazas para la formación de matronas en las distintas unidades docentes, ya que las plazas existentes en las distintas comunidades españolas autónomas suman 290 plazas.

Por su parte, la Asociación Navarra de Matronas agrupa a un total de 90 especialistas en Enfermería Obstétrico-Ginecológica.

13 son navarros. España es el único país europeo con el que el Gobierno Británico ha establecido este programa de contratación. De hecho, Mónica Colino destacó la alta valoración y buena acogida que tienen en los profesionales enfermeros de nuestro país. “Se reconoce muchísimo el nivel técnico y humano del enfermero español”.

La oferta consiste en un contrato de dos años de duración, que pueden ser ampliables; un salario base mínimo de 29.000 euros brutos anuales y el pago aparte de

horas extras y turnos de noche; curso de introducción y adaptación durante un mes que incluye formación en lenguaje técnico; apoyo personal y profesional con un tutor individual; alojamiento amueblado facilitado por el hospital pero a cargo del interesado; y viaje desde Madrid de ida y de vuelta al finalizar el contrato.

El trabajo se desarrolla en hospitales de Inglaterra y Escocia pertenecientes al National Healt Service (NHS), el servicio público de salud británico. La cate-

goría inicial es de enfermero grado D, que equivale en España a un Diplomado en Enfermería. Existe la posibilidad de elegir tanto el hospital como la unidad en la que se quiere trabajar. Está previsto que entre los días 7 y 10 de febrero se realicen en Madrid entrevistas para las personas interesadas. Se puede obtener más información e impresos en el sitio web de la Embajada Británica, www.ukinspain.com, así como en la dirección de correo electrónico Monica.Colino@fco.gov.uk.

UNACOMUNICACIÓNSOBREEL PROYECTO “UNIVERSIDAD S ALUDABLE”, PRESENTADAPOR NAVIDAD CANGA ARMAYOR, PROFESORADELA ESCUELA UNIVERSITARIADE ENFERMERÍADELA UNIVERSIDADDE NAVARRA, RESULTÓPREMIADACON UNACCÉSITENEL IV CONGRESO N ACIONALDE P REVENCIÓNY TRATAMIENTODEL TABAQUISMO ALENCUENTROCIENTÍFICO, ORGANIZADOEN B ARCELONAPOR EL COMITÉ NACIONALDE PREVENCIÓNDEL TABAQUISMO, ASISTIERONMÁSDE 600 PROFESIONALESYCONTÓCONPONENTESDE RENOMBREINTERNACIONALCOMO LOSDOCTORES SIMON CHAPMAN, K ARL FAGERSTRÖM , VALENTÍ FUSTERY RICHARD HURT

La comunicación presentada por la profesora Canga se titula "Evaluación de una política no fumadora en el ámbito universitario. Proyecto Universidad Saludable II". Este trabajo forma parte de una investigación de la Escuela de Enfermería y del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra. Navidad Canga es la investigadora principal de dicho proyecto, que ha contado con dos becas del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. Además, en el marco de esta investigación se han realizado dos tesis doctorales, una de ellas leída en la Universidad de Durham (Gran Bretaña) por la enfermera Mª José Duaso Ansó, diplomada por la Universidad de Navarra.

QUE “EL CAMPUS DE PAMPLONA ES HOY UN ESPACIO TOTALMENTE LIBRE DE HUMO”

Navidad Canga es profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería

El galardón concedido a Navidad Canga resulta especialmente destacado por el elevado nivel científico del Congreso, en el que se otorgaron un primer premio y dos accésit entre los más de

150 trabajos presentados. A su juicio, la comunicación pudo ser premiada tanto por su trabajo metodológico como por su carácter pionero. “Resulta innovadora porque todavía no hay una cultura en España sobre el tema de los espacios sin humo. En Navarra, con el Plan Foral de Acción sobre el Tabaco, tenemos una legislación más contundente en este sentido”.

En el Proyecto “Universidad Saludable” se presentaron los principales resultados de la evaluación de este centro universitario. Los investigadores recuerdan que "en 2002 se implantó en la Universidad de Navarra una

política no fumadora en la que sólo se permitía fumar en áreas especialmente diseñadas para tal fin, de manera que el resto de la Universidad se convirtió en un espacio sin humo".

Según la profesora, "al año de la implantación de la política, el 78,2% de los empleados está satisfecho con la política y sólo un 2,2% considera que la normativa sobre tabaco se cumple poco". Asimismo, destaca que "las molestias referidas por los trabajadores de la Universidad y causadas por el humo del tabaco han disminuido muy significativamente. Se han reducido de manera muy importante la horas de exposición al aire contaminado por el humo del tabaco entre las personas que trabajan y estudian en la Universidad".

Además, "al año de la implantación de la política, los niveles de contaminación ambiental han disminuido entre un 60-70% en cafeterías y vestíbulos de la Universidad”. También los trabajadores fumadores se beneficiaron de la normativa, pues la prevalencia del tabaquismo se redujo un 5% y entre los que continuaron fumando hubo un descenso del número de cigarrillos consumidos diariamente de 7,1. “En la actualidad, y a dos años y medio de las primera medidas, la Universidad de Navarra es hoy, en el campus de Pamplona, un espacio totalmente libre de humo", afirma Navidad Canga.

La instauración de una política no fumadora se desarrolla de manera gradual y tiene una serie de fases determinadas que pueden aplicarse cualquier empresa o institución, según explica la profesora Navidad Canga. La primera es la diagnóstica y trata de responder a cuestiones como “cuántas personas fuman, qué piensan los trabajadores sobre una política de este tipo, si quieren que haya zonas para fumar o todos los espacios sean sin humo...” Una vez conocida la situación, se inicia la fase de sensibilización, “mediante carteles, mensajes en los medios de comunicación, conferencias, celebración del Día Mundial Sin Taba-

co... Se trata de concienciar de que en un período determinado de tiempo –un año en nuestro caso- esa institución o empresa va ser un espacio sin humo”.

La tercera fase consiste en la implantación, que tiene lugar un día concreto. “A partir de ese día, todo debe estar perfectamente señalizado”. Por último, se lleva a cabo el seguimiento. “Hay que seguir recordando que no se puede fumar, continuar celebrando el Día Mundial Sin Tabaco y apoyar a los fumadores para que abandonen el hábito. En la Universidad de Navarra, editamos un folleto de autoayuda para conseguirlo”.

INTRODUCCIÓN

Los procedimientos de autotransfusión son práctica habitual en la mayor parte de centros hospitalarios. De este modo se puede evitar la transfusión de sangre homóloga a pacientes sometidos a cirugía programada, dado que se puede emplear su propia sangre. En el momento actual, el empleo coadyuvante de Eritropoyetina

Humana Recombinante (EPO) permite obtener un mayor número de unidades, lo cual es de capital importancia en pacientes de bajo peso o cifras límites de hemoglobina.

Presentamos los casos de dos pacientes de 13 y 15 años de edad sometidas a cirugía raquídea, en las que el empleo de EPO permite extraer todas la unidades autólogas solicitadas, evitando de ese modo el empleo de sangre homóloga.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se estudiaron dos casos, que habían sido incluidos en el protocolo de Autotransfusión. Ambos casos cumplían los criterios siguientes:

• Sexo femenino

• Edad ≤ 15 años

• Bolsas de autotrasfusión de 350 c.c.

• Cirugía Raquídea

AUTORAS:

ANA ISABEL CARRASCOSA RIDRUEJO, MÓNICA RÁNDEZ ALVERO Y YOLANDA LADRÓN LLORENTE

(ENFERMERAS. BANCODE SANGREDEL HOSPITAL REINA SOFÍADE TUDELA ) JESÚS CALAVIA LACARRA

(HEMATÓLOGO. BANCODE SANGREDEL HOSPITAL REINA SOFÍADE TUDELA )

• Numero de bolsas requeridas: 4

En el primer caso se partía de una hemoglobina previa de 12,4 g/dl y hematocrito de 37,3 % .

En el segundo paciente se partía de una hemoglobina previa de 13,5 g/dl y de un hematocrito de 40,3%.

Resultados paciente 1

A ambas pacientes se les administró r-huEPO (eritropoyetina humana recombinante) a la dosis de 600 UI/kg/semana (las tres semanas previas a la intervención quirúrgica de raquis).

Además se les administró 160mg/día de sulfato ferro-

so (2 comprimidos) y 10mg/día de Ácido Fólico.

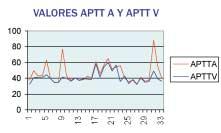

RESULTADOS

Los datos referentes a la hemoglobina y el hematocrito iniciales y tras cada una de las flebotomías se reflejan en las tablas adjuntas:

Hemoglobina(g/dl)Hematocrito(%)

Estudio inicial12,437,3

Post 1ª bolsa12,536,5

Post 2ª bolsa12,136,3

Post 3ª bolsa11,536,1

Post 4ª bolsa11,836,5

Resultados paciente 2

Hemoglobina(g/dl)Hematocrito(%)

Estudio inicial13,540,3

Post 1ª bolsa12,938,2

Post 2ª bolsa12,434,3

Post 3ª bolsa11,934,6

Post 4ª bolsa11,233,7

La tolerancia a la administración de r-huEPO fue óptima, sin aparecer ningún efecto adverso.

La autotransfusión predepósito es un tipo de donación sanguínea en la que el paciente dona su sangre para él mismo. El procedimiento se realiza en las semanas previas a una intervención quirúrgica programada.

La EPO es una solución proteica empleada para:

• Anemia asociada a insuficiencia renal crónica en pacientes en prediálisis (adultos), en hemodiálisis (adultos y niños) o en diálisis peritoneal (adultos).

• Anemia en adultos que reciben quimioterapia oncológica por tumores sólidos, linfomas o mieloma múltiple.

• También se emplea con el objetivo de mejorar el rendimiento de la sangre autóloga en programas de

autotransfusión (predonación autóloga) en adultos con anemia moderada (hemoglobina entre 100 y 130 gr/L) sin déficit de hierro, programados para cirugía electiva y que necesiten un predepósito ≥ 4 unidades de sangre. Así mismo se emplea con el objetivo de disminuir los requerimientos de sangre alogénica, en adultos con anemia moderada (hemoglobina de 100130 gr/L) sin déficit de hierro, programados para cirugía ortopédica electiva que tengan alto riesgo de reacciones transfusionales y no puedan ser incluidos en un programa de predonación.

El mecanismo de acción del fármaco es por medio de la estimulación de la producción de eritrocitos (eritropoyesis) del organismo receptor.

En la actualidad se está asociando el uso de EPO a las autotransfusiones debido a sus buenos resultados.

En nuestro estudio, gracias a la administración de EPO a las pacientes (2 inyecciones cada semana), se han podido extraer todas las

1

Beneficio de la revisión retrospectiva de un programa de autotransfusión.

GARCÍA-ERCE JA, RECASENS V, HERRERO L. ET AL. Haematologica (ed esp) 2000; 85:54 (abstract)

2

Evaluación de un programa de autotransfusión en un hospital comarcal.

unidades de sangre requeridas para la intervención quirúrgica programada, que en estos casos, al tratarse de cirugía raquídea precisaban un número elevado, a pesar del bajo peso de las enfermas y sus limitados valores hematimétricos previos.

De este modo se consiguieron valores de hemoglobina y hematocrito dentro de limites aceptables para conseguir todas las bolsas necesarias para su intervención de raquis.

Cuando se necesitan un número elevado de bolsas de sangre, es necesario empezar desde el principio con la pauta de administración de EPO para llegar a la intervención quirúrgica lo más adecuadamente posible.

Agradecimiento

Al Dr. Jose Mª Domingo, hematólogo del Hospital Reina Sofía de Tudela, sin cuya colaboración no hubiese sido posible el presente trabajo.

DOMINGO JM, RABASA P, CHUECA P, MEDARDE A, Sangre 1999; 44(6): 497-8

3

Autotransfusión predepósito como alternativa a la transfusión homóloga. Experiencia en el Banco de Sangre de un hospital terciario. En: Respuestas del sistema inmumológico a la cirugía.

GARCÍA-ERCE JA, CUENCA ESPIÉRREZ J, GIL MONTALBALBÁN E, ORTEGA P, GIRALT RAICH M, Eds: M Muñoz (coord). Thema: ser vicio de publicaciones e intercambio científico de la universidad de Málaga, Málaga 2001: 287314.

nuevo

Catálogo de Especialidades

En total, el catálogo acordado incluye siete especialidades, de las que dos están vigentes en la actualidad:

Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matronas)

Enfermería de Salud Mental.

Las cinco nuevas son:

Enfermería Geriátrica y Gerontológica

Enfermería del Trabajo y Salud Laboral

Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos

Enfermería Familiar y Comunitaria

Enfermería Pediátrica (Última incorporación al catálogo)

TEXTO DEFINITIVO, CUYA APROBACIÓN ES INMINENTE, INTRODUCE COMO NOVEDAD LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

TRASINTENSASNEGOCIACIONESMANTENIDASPERSONALMENTEPORELPRESIDENTEDELA ORGANIZACIÓN COLEGIALDE ENFERMERÍADE ESPAÑA, MÁXIMO GONZÁLEZ JURADOCONEL MINISTERIODE SANIDADY CONSUMO, ELPASADO 29 DEDICIEMBRESECERRÓUNACUERDOENTREAMBASINSTITUCIONESQUE CONTEMPLALAAPROBACIÓNINMINENTEDEUNNUEVO R EAL DECRETODE ESPECIALIDADESDE ENFERMERÍA

Este nuevo texto normativo respeta los tres puntos considerados irrenunciables por la Organización Colegial de Enfermería que son: la vinculación de cada especialidad con el puesto de trabajo, el catálogo de espe-

cialidades incluido en el proyecto de Real Decreto anterior y el modelo de formación de especialistas que se hará a través de residencia (un modelo similar al actual MIR).

En cuanto al catálogo de especialidades de Enfermería, cabe destacar que queda mejorado por el nuevo texto normativo ya que introduce una nueva especialidad que la Organización Colegial de Enfermería considera muy necesaria para el Sistema Nacional de Salud y que en su día ya se quiso introducir en el anterior real decreto: Enfermería Pediátrica.

Este acuerdo llega después de meses de intenso trabajo a favor de la puesta

en marcha del Real Decreto de Especialidades, en el que se implicado la Enfermería española. Así, el Consejo General de Enfermería, encabezado por Máximo González Jurado, se ha reunido co n diferentes consejeros autonómicos de Salud para solicitar su mediación con el Ministerio de Sanidad con el fin de lograr la aprobación del decreto. Fruto de estos contactos, todos los consejeros autonómicos de Salud votaron a favor de la puesta en marcha de la especialidades en el Consejo Interterritorial celebrado el 15 de noviembre.

Asimismo, dentro de las acciones que ha llevado a cabo la profesión para exigir la aprobación de las es-

pecialidades, destacó la Jornada Nacional por las Especialidades de Enfermería que reunió en Madrid el pasado 4 de noviembre a cerca de 8.000 enfermeros procedentes de todo el país, quienes abarrotaron el auditorio del Palacio de Congresos de la capital española.

APUESTA POR LA CALIDAD Y SEGURIDAD

Para el presidente de los enfermeros españoles, Máximo González Jurado, apostar por las especialidades de Enfermería supone apostar por la mejora del Sistema Nacional de Salud, por la mejora de la seguridad de los pacientes y por la calidad y la excelencia asistencial. “La especialización de las enfermeras, especialmente en las áreas más críticas para la salud, es ya hoy en día una necesidad imperante del sistema”.

En este sentido destacó que “no podemos ni debemos olvidar cuál es la verdadera situación actual de nuestro sistema sanitario donde hoy en día nada impide contratar a un enfermero recién titulado y sin experiencia asistencial, para que preste cuidados en áreas críticas para la salud como una Unidad de Cuidados Intensivos, un quirófano, un servicio de emergencias, un área de cuidados oncológicos o paliativos, o un servicio de

vigilancia intensiva de niños prematuros”.

González Jurado afirmó que este nuevo proyecto normativo mejora el catálogo de especialidades del anterior texto porque mantiene las seis especialidades de Enfermería que éste ya incluía e introduce una más. De las siete especialidades enfermeras que se van a desarrollar, dos de ellas ya están actualmente vigentes: Enfermería Obstétrico-Ginecológica, también denominada matronas, y Enfermería de Salud Mental. A éstas se les van a sumar otras cinco, que son Enfermería Geriátrica y Gerontológica, Enfermería del Trabajo y Salud Laboral, Enfermería de Cuidados Médico Quirúrgicos, Enfermería Familiar y Comunitaria y la nueva especialidad, Enfermería Pediátrica.

El texto normativo contempla también la vinculación de cada especialidad con el puesto de trabajo, que era otro de los tres puntos considerados irrenunciables por la Organización Colegial de Enfermería. Esto supone que para cubrir una plaza de enfermería donde sea necesaria la especialidad, únicamente se podrá contratar a un enfermero que esté en posesión del título de especialista. Esto implica que una vez esté desarrollado el Real Decreto, en los casos de vacantes o bajas laborales, no podrán sustituirse a las enfermeras especialistas con enfermeras generalistas que no ostenten la especialidad correspondiente.

Máximo González Jurado, presidente de la Organización Colegial, ha mantenido las negociaciones con el Ministerio de Sanidad

Otro de los puntos básicos exigidos por la Organización Colegial se refiere a la formación del enfermero especialista, que se realizará por el sistema de residencia en unidades docentes acreditadas, con un modelo similar al de residencia MIR, denominado EIR.

Asimismo, cabe destacar que para los casos de enfermeros que dispongan ya de una sólida experiencia en el ejercicio asistencial, el proyecto normativo contempla cuatro supuestos de acceso excepcional al título de especialista.

Máximo González Jurado valoró positivamente el acuerdo al que ha llegado la profesión. Así, con respecto al nuevo texto pactado con el Ministerio de Sanidad y Consumo, aseguró: “Estamos satisfechos con este acuerdo porque es muy bueno para la sanidad pública, para la seguridad de los pacientes y para la profesión. Este nuevo proyecto de Real Decreto mantiene el espíritu del anterior y a va a suponer una importantísima mejora para la asistencia sanitaria y para el Sistema Nacional de Salud. No obstante quiero dejar claro que no bajaremos la guardia hasta que el texto normativo se apruebe y desarrolle que es el objetivo final de todas las acciones que hemos llevado a cabo en los últimos meses”.

EIR, el sistema de residencia en unidades docentes acreditadas

El nuevo modelo establece un sistema similar al de residencia MIR, denominado “EIR”. El presidente del Consejo General de Enfermería explicó que para poder acceder a la formación como enfermero residente será necesario superar una prueba anual de carácter estatal que ordenará a los aspirantes “de acuerdo con los principios de mérito y capacidad que demuestren”. Una vez obtenida la plaza, la formación de enfermero especialista se realizará por el sistema de residencia en unidades docentes acreditadas. “A lo largo de este periodo el enfermero va a realizar una práctica profesional programada y tutelada con-

forme a lo previsto en un programa formativo, para obtener los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propias de la correspondiente especialidad, de forma simultánea a su progresiva asunción de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de ésta”.

La formación se desarrollará a tiempo completo y, mientras dure, los enfermeros residentes estarán sujetos a evaluación continuada. El proyecto normativo contempla que los enfermeros residentes formalizarán con el Servicio de Salud o con la entidad responsable un contrato de trabajo.

CERCADE 8.000 ENFERMEROSDETODA ESPAÑASEDIERON CITAELPASADO 4 DENOVIEMBREEN LA JORNADA NACIONALPORLAS ESPECIALIDADESDE ENFERMERÍA PARAREIVINDICARELDESARROLLO DEL REAL DECRETOQUEREGULA DICHASESPECIALIDADES . L OS ASISTENTES , QUELLEGARONDE DIFERENTESPUNTOSDE ESPAÑAY QUEABARROTARONELAUDITORIO DEL PALACIODE CONGRESOSDE MADRIDASÍCOMOTODASLASSALASCONTIGUASYELVESTÍBULO QUE, MEDIANTEPANTALLASDETELEVISIÓN, RETRANSMITÍANLAJORNADA, ACLAMARONALPRESIDENTE DELA ORGANIZACIÓNDURANTE TODASUINTERVENCIÓN

De Navarra, acudieron al acto un total de 140 enfermeras y estudiantes de Enfermería de la Escuela de la Universidad de Navarra, que se desplazaron en tres autobuses contratados por el Colegio Oficial de Enfermería de Navarra. Con ellos viajaron a la capital española el presidente del Colegio, Pablo de Miguel Adrián, y dos vocales de la Junta de Gobierno: Pablo Unzueta Martínez y Sara Marticorena Artajona.

Entre los allí congregados se encontraban: presidentes de colegios de enfermería, presidentes de sociedades científicas, profesores de escuelas universitarias, enfermeros y estudiantes de enfermería. Todos a una, reclamaron el desarrollo del Real Decreto de Especialidades y, al final de la jornada, conocieron por parte del presidente de la Organización, Máximo González Jurado, el cierre del nuevo proyecto de Real Decreto.

El presidente del Consejo General de Enfermería aseguró que “beneficiará en gran parte al paciente; ya que recibirá unos cuidados especializados; al sistema sanitario, que proporcionará buenos profesionales, pero sobre todo a la profesión,

La expedición navarra comió en el campus universitario de Alcalá de Henares

otorgándole perspectivas de futuro”. Y concluyó: “Han sido meses importantes de movilizaciones, siempre con

Máximo González durante su intervención en la Jornada sobre las Especialidades

respeto y firmeza, para lo que hemos contado con tres grandes aliados: los consejeros de sanidad, que han

mostrado una actitud positiva hacia las especialidades; el Parlamento de la Nación y los ciudadanos”.

Siete profesionales navarros de Enfermería, que están ejerciendo en los distintos ámbitos que van a contar a partir de ahora con su respectiva especiali-

El aumento de la esperanza de vida en nuestra sociedad lleva aparejado el incremento creciente del segmento de población anciana en el que se da la pluripatología, la tendencia a la cronicidad y a la invalidez. Por ese motivo, cada vez resulta más necesaria la presencia de profesionales especialistas en Enfermería Geriátrica y Gerontológica, afirma Olga Salvatierra Quintana, responsable de Enfermería de la Residencia “La Vaguada”, de Pamplona.

Se calcula que el número de profesionales de Enfermería que trabajan en el ámbito geriátrico residencial en Navarra supera las 200 personas. Un colectivo que ha acogido con alegría la inclusión de la especialidad en Enfermería Geriátrica y Gerontológica en el catálogo de nuevas especialidades enfermeras, como lo manifiesta Olga Salvatierra. “Es una satisfacción ver reconocido algo tan necesario como útil para nuestra profesión y para la sociedad”.

De manera breve, ¿cuáles son las principales funciones que desarrollan los enfermeros del ámbito Geriátrico y Gerontológico?

“El rol de los profesionales de enfermería del ámbito geriátrico abarca funciones preventivas, asistenciales, investigadoras y docentes. Debido a la fragilidad de las personas mayores, el profesional que desarrolla su trabajo en este ámbito debe fomentar

dad, explican sus impresiones acerca del Real Decreto de Especialidades y de lo que esta norma va a suponer para la profesión.

“La especialidad mejorará la calidad de la asistencia técnica y humana a la población anciana”

Olga Salvatierra es responsable de Enfermería de la Residencia “La Vaguada”

hábitos saludables (prevención) y desarrollar al máximo sus potencialidades tanto físicas como psíquicas. También debe atender al anciano en sus patologías y necesidades (asistencia) mediante una atención integral e individualizada. Sería bueno que se implicara en la investigación destinada a mejorar los procedimientos y las técnicas, específicos o no, que utilizamos en la atención a este grupo de personas. Además debe educar en la salud sin olvidar actualizar sus conocimientos constantemente (docencia)”.

¿Por qué es necesario el Real Decreto de Especialidades?

“El sistema sanitario avanza, y con él debemos hacerlo nosotros. Existen áreas críticas como quirófano, servicios de urgencias, cuidados oncológicos, cuidados paliativos... donde un profesional especializado sería de mayor utilidad que uno general. Es un buen acuerdo para la sanidad, para la seguridad de los pacientes y para la profesión; beneficia al paciente que recibe unos cuidados especializados y a la profesión, aumentando sus perspectivas de futuro”.

Olga Salvatierra

¿Deben tener los enfermeros geriátricos una formación especialista?

“En geriatría también deben existir profesionales especializados. La prolongación de la vida hasta edades avanzadas en nuestra sociedad, da lugar a un grupo de población vulnerable, con pluripatología, tendencia a la cronicidad y a padecer afecciones de carácter invalidante. Por todo ello se necesitan profesionales especializados y con capacidad pa-

ra promocionar y mantener la salud de la población anciana, así como atender al anciano enfermo”.

¿Qué supondrá la especialidad para los pacientes de las enfermeras geriátricas?

“En nuestro caso, que es una residencia de ancianos, dependiendo del enfoque que se le dé a la especialización, supondrá una mejora de la calidad de la asistencia a este grupo de población tanto en el aspecto técnico como en el humano”.

¿Traerá la especialidad una mayor actividad investigadora enfermera en este ámbito?

“Sin duda. Con el incremento de especialidades en nuestra profesión, implícitamente surge la investigación. Aumenta la autonomía de los profesionales que a su vez se ven más comprometidos con su trabajo, nacen otras perspectivas y oportunidades, detectando nuevas formas de asistencia. De esta manera, los agentes económicos implicados en la financiación de la investigación comenzarán a tener en cuenta de forma más importante al colectivo enfermero”.

La prevista aprobación de la Especialidad en Enfermería del Trabajo y Salud Laboral significa la “culminación de una vieja aspiración”, asegura Jesús Berraondo Ramírez, enfermero del Trabajo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SNS-O, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y Vicepresidente de la Sociedad Navarra de Medicina y Enfermería del Trabajo.

En Navarra trabajan en este ámbito unos 200 profesionales, si bien Berraondo recuerda que existen muchos enfermeros con la titulación de “ATS/DUE del Trabajo que no desarrollan su actividad en un servicio de prevención”

Como miembro de la Sociedad Navarra de Medicina y Enfermería del Trabajo, Jesús Berraondo manifiesta dos preocupaciones respecto a la especialidad: “Por un lado, qué futuro profesional les espera a los que, teniendo la titulación de enfermeros del Trabajo, no van a poder acceder a la especialidad, y por otro, la lentitud en el cumplimiento de la legislación en materia de vigilancia de la salud de determinadas empresas, entidades y organismos, lo que se traduce en una disminución muy significativa de ofertas de trabajo para estos compañeros”

¿Por qué es necesario el Real Decreto de Especialidades?

“Es importante por el reconocimiento que supone al trabajo que muchos profesionales vienen desempeñando desde hace muchos años. Supone además la culminación de una vieja aspiración ya que hay que tener en cuenta que la Enfermería del Trabajo ha tenido que superar un curso impartido y acreditado por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, dependiente del Ministerio de Sanidad y Con-

ENFERMERÍA DEL TRABAJO Y SALUD LABORAL

“Es un reconocimiento al trabajo que muchos profesionales vienen ejerciendo desde hace años”

Jesús

sumo. La creación de esta especialidad profundiza aun más en el conocimiento de las funciones y tareas encomendadas al enfermero del Trabajo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Aunque debo decir, como Vicepresidente de la Sociedad Navarra de Medicina y Enfermería del Trabajo, que el proyecto de Real Decreto de Especialidades de Enfermería contiene en su articulado numerosas cuestiones muy preocupantes para el futuro de la Especialidad. Algunos aspectos como la metodología docente (Art. 3.3), la imposibilidad de creación de la correspondiente categoría y retribución (Disposición adicional tercera), o el acceso excepcional al título de Especialista, (Disposición Transitoria Tercera), dibujan un panorama confuso e indeterminado, que va a permitir que numerosos profesionales sin la titulación requerida hasta el presente, puedan optar a la correspondiente especialidad y por el contrario, las últimas promociones de Enfermería del Trabajo pueden tener imposibilidad de acceder a la especialidad por no reunir el requisito requerido en dicha disposición. Por ello esta Sociedad ha dirigido unas propuestas de modificación de este proyecto de Real Decreto, tanto a las autoridades nacionales como a las organizaciones científicas y colegiales para que entre todos logremos solucionar estas deficiencias”.

¿Los enfermeros de este ámbito deben tener una

formación especialista?

“Si tenemos en cuenta las funciones que el enfermero del Trabajo debe realizar, es obvio que la formación generalista de la Enfermería no cubre todas estas funciones. Por otra parte el curso impartido por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo parece insuficiente a las necesidades reales que el enfermero del Trabajo tiene que afrontar en su quehacer diario, teniendo en cuenta las nuevas demandas que están llegando a los servicios de prevención, como procedimientos, protocolos de vigilancia de la salud, nuevas tecnologías, sistemas de gestión de la prevención, etc”.

¿Qué supondrá la especialidad para sus pacientes, los trabajadores?

“Hoy en día los profesionales de Enfermería del Trabajo están muy bien cualificados para ejercer sus actividades, gracias no solo a la forma-

ción específica que imparte la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, sino también al esfuerzo personal realizado por los propios profesionales. Así que los trabajadores están tranquilos porque saben que están en buenas manos. Prueba de ello es el prestigio y reconocimiento que estos profesionales tienen de sus trabajadores, a los que consideran eficientes, cercanos a sus problemas y muy bien preparados profesionalmente. Obviamente la especialidad va a suponer que desde un principio la cualificación de estos profesionales va a profundizar y mejorar en muchos contenidos científicos y prácticos, lo que redundará, si es posible, en una mejora de la calidad en el ejercicio de las funciones y también en una mayor satisfacción profesional y personal de los mismos”.

¿La puesta en marcha de las especialidades traerá una mayor actividad investigadora?

“No cabe duda de que sí. Aunque la investigación en enfermería es nuestra asignatura pendiente, cada vez más compañeros tienen asumida esta función y cada vez más estamos viendo la publicación de trabajos de investigación de una calidad excelente. Siendo una actividad que necesita dedicarle tiempo y formación específica, esperemos que la futura especialidad incluya la investigación como una de las asignaturas importantes de su contenido formativo”.

Fabiola Hueso Navarro, enfermera del consultorio de Cortes (Centro de Salud de Buñuel) y vocal de Navarra hasta el año pasado de la Asociación de Enfermería Comunitaria, considera que la puesta en marcha de la Especialidad en Enfermería Familiar y Comunitaria se traducirá, entre otras consecuencias, “en una mejora en el estado de salud de la población”. Aproximadamente, unos 300 profesionales de Enfermería trabajan en Navarra en este ámbito.

¿Por qué es necesario el Real Decreto de Especialidades?

“Es necesario y además muy importante porque supone un reconocimiento legal de la función social y profesional que ha venido desarrollando la enfermera en el ámbito comunitario durante varias décadas. Supone un respaldo legislativo para el desarrollo profesional del especialista como ya se incluía en el Real Decreto 992/1987, ya que hasta ahora, en los diferentes intentos, no se habían alcanzado con la Administración los acuerdos necesarios para legislar su programa de formación”.

¿Los enfermeros comunitarios deben tener una formación especialista?

“En el siglo XXI hemos de enfrentarnos a cambios sociales importantes, que darán lugar a nuevos patrones de salud, que necesariamente requerirán cambios en los sistemas de salud de los que la Enfermería forma parte importantísima. Para afrontar estos cambios serán necesarias enfermeras bien formadas, con amplios conocimientos sobre la complejidad, tanto de las personas, familias y grupos como de las interacciones que se produzcan entre ellos.

ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

“Supone un reconocimiento legal de la función social y profesional de la enfermera comunitaria”

Fabiola Hueso, enfermera del consultorio de Cortes, ha sido hasta 2004 vocal de Navarra de la Asociación de Enfermería Comunitaria

Los conocimientos y habilidades que las enfermeras adquirimos durante la formación básica no son suficientes para hacer frente al desempeño de la labor profesional que la sociedad nos demanda.

Hasta ahora las profesionales que trabajamos en Enfermería Comunitaria hemos tenido que realizar un gran esfuerzo de autoformación, de forma desordenada. Cuando la especialidad esté en marcha, los futuros enfermeros que quieran realizar su labor profesional en Enfermería Comunitaria podrán adquirir un cuerpo de conocimientos propios, que facilitará su labor y eso conducirá a una mejora de la calidad de los cuidados que ofrezcamos a las personas que demanden nuestra atención”.

¿Qué supondrá la especialidad para los pacientes?

“Como ya he dicho, en la sociedad se están produciendo cambios importantísimos, caracterizados esencialmente por ofrecer posibilidades de mayores expectativas de vida, la sustitución del dominio de las enfermedades agudas por las crónicas, la aparición de enfermedades ligadas al desarrollo; nuevos fenómenos como la inmigración, el aumento de las desigualdades sociales y la violencia; el progresivo envejecimiento de la población; el aumento de las personas dependientes; todo ello en un contexto de vulnerabilidad del medio ambiente.

Todos estos problemas originan nuevas necesidades de

cuidados a los cuales las enfermeras tenemos la responsabilidad de saber responder con eficacia y eficiencia.

Las enfermeras deben ser las fuerzas impulsoras de unos servicios de salud de fácil acceso en la comunidad en los lugares donde la gente vive y trabaja.

La mejora de la atención a las necesidades de cuidados supondrá una mejora en el estado de salud de la población, una minimización de las complicaciones y una ayuda importante para poder resolver problemas específicos que redundarán en mejores resultados clínicos, ganancias en calidad de vida, y mejoras en la satisfacción de los usuarios”.

¿La especialidad traerá una mayor actividad investigadora en este ámbito?

“La investigación en el campo de los cuidados está

muy poco desarrollada, a pesar del aumento en el número de publicaciones de trabajos de Enfermería, nos falta mucho para tener niveles altos en los estándares de calidad en investigación enfermera, sobre todo por de falta formación en metodología de investigación.

Las especialidades aumentarán el nivel, pero considero que el verdadero desarrollo de la investigación se dará cuando tengamos formación superior y podamos acceder al grado de máster y de doctorado, y que con la nueva organización de la formación universitaria que conllevará el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, en poco tiempo será una realidad. Hoy por hoy a las enfermeras nos resulta muy difícil investigar, porque no podemos firmar nuestros propios proyectos y no podemos acceder a las vías oficiales de financiación. La especialidad nos aumentará el nivel de conocimientos y podremos abrir nuevos vías de investigación.

Tenemos que ser capaces de sacar a la luz lo que los cuidados de Enfermería aportan a la mejora de la salud y la calidad de vida de la población, y eso sólo se hace estableciendo líneas propias de investigación. Es prioritario establecer líneas de trabajo que nos permitan sacar a la luz la totalidad de cuidados invisibles que las enfermeras realizamos y que tan difíciles resultan en estos momentos de cuantificar y medir y evaluar”.

Uxúa Clavería Aranguren, enfermera del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Navarra, considera que la especialidad en Cuidados Médico Quirúrgicos, como toda formación añadida, “supondrá una atención de mayor calidad”.

¿Es necesario el Real Decreto de Especialidades?

“Desde que se hizo el primer proyecto de Decreto, que ha sufrido múltiples modificaciones, considero importante y necesario que se aproveche la oportunidad que ahora se nos brinda para aprobar este Decreto”.

¿Por qué los enfermeros de este ámbito deben tener una formación especialista?

“Toda especialidad supone mayor conocimiento; un mayor conocimiento conlleva mayor calidad en el cuidado y mayor responsabilidad; mayor calidad supone disminución de costes, pronta recuperación del paciente, disminución en días de ingreso, en listas de espera y mejor atención a la población y a la sociedad en general. Por todo ello, esta formación supondría una atención de mayor calidad”.

“Todo perfeccionamiento ayuda a potenciar la investigación”

Uxúa Clavería es Enfermera en el Servicio de Medicina Interna del Hospital de Navarra

Uxúa Clavería

solo es lo suficientemente amplio como para suponer una única especialidad. Lo mismo ocurre con otros. Tampoco se ha tenido en cuenta el ámbito de la Gestión, actividad importante que supone gran responsabilidad y no se ha contemplado”.

¿La puesta en marcha de las especialidades se traducirá en una mayor actividad investigadora?

¿Qué supondrá la especialidad para sus pacientes?

“El reconocimiento de una especialidad significará que las enfermeras posean mayores conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes para proporcionar cuidados de mayor calidad y más seguros a los pacientes. Y como he citado, una recuperación más rápida”.

¿Qué le parece que esta Especialidad englobe a tantas áreas y tantos perfiles?

“Me parece una especialidad demasiado amplia. Engloba, con alguna excepción, prácticamente toda la hospitalización, lo cual resulta excesivo. Existen áreas o campos muy concretos, un ejemplo es la Cardiología, que por sí