EQUIPO TÉCNICO

Presbítero: José María Moratalla Escudero DIRECTOR GENERAL

Daniel Ernesto Ayala Flores COORDINADORA DE MUSICA :

Gabriela de Coto INSTRUCTOR DE COROS:

José Vargas INSTRUCTOR DE CLARINETE:

Rolando Hernández Páz INSTRUCTOR DE HISTORIA

Luis Enrique Castillo Pérez Jhonatan Alberto Martínez Pérez DISEÑO

Fundación Edytra. El Salvador Derechos Reservados. Año 2020

PRESENTACIÓN

“El Desarrollo es el nuevo nombre de la Paz. El verdadero Desarrollo es el Desarrollo integral de todo el ser humano y de todos los seres humanos” (Pablo VI PP).

La UNESCO enfatiza algo tremendamente similar: “Todas las sociedades procuren avanzar por el camino que lleva a una Utopía necesaria en la que no se deje sin explotar ninguno de los talentos que, como un tesoro escondido, yacen en el fondo de cada persona. Basándose en los cuatro pilares de la educación: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos“ (UNESCO 1996).

Nosotros, uniéndonos a la Iglesia, “experta en humanidad” (Pablo VI) asumimos como eje central y prioritario del arte de la educación el Humanismo. Y éste comprometido con el verdadero Desarrollo integral de toda la persona y de todas las personas.

Cuando ” …una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son solamente “explotados” sino “sobrantes” y “desechables” (Aparecida, 65)”.

Cuando …se vive en un ambiente difícil y duro, donde pareciera que el solo hecho de ser joven, muchacha o muchacho, ya es un delito: la violencia organizada los pelea para hacerlos suyos; la seguridad nacional desconfía de ellos; la sociedad civil no tiene las alternativas ni los medios idóneos para desarrollar sus derechos humanos ni el logro de su autoestima y felicidad.

Cuando …una tercera parte de buenos salvadoreños se han visto forzados a dejar su propio país. A aventurarse por encontrar, en pueblos lejanos y extraños, una oportunidad laboral para su subsistencia y bienestar, a costa de la pérdida paulatina de su idiosincrasia y sus valores y principios ancestrales.

Cuando …el misterio maravilloso del trabajo constituye para la mujer y el hombre, “una de las dimensiones fundamentales de su existencia terrena y de su vocación”(LE 11 y 4). Y, “en cuanto problema del ser humano, ocupa el centro mismo de la “cuestión social” (LE 2), de lo que es como su fundamento, “una clave, quizá la clave esencial” (LE 3). Sin embargo, en la realidad, es insuficiente y no importa tanto el trabajo humano, sino el ser humano en el trabajo (como centro y sujeto).

Cuando “…la sociedad tiene necesidad de artistas, de la misma manera que necesita de científicos, técnicos, trabajadores, especialistas, testigos de la fe, profesores, padres y madres, que garanticen el crecimiento de la persona y el progreso de la comunidad, a través de aquellas formas sublimes de arte que es el “arte de educar” (Juan Pablo II)”. Porque El no es sólo la suma Verdad. El es también la suma Bondad y la suprema Belleza.

“¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder?” (Sal 8). El soñó con nosotros desde la eternidad. Su fantasía y coraje, herido el corazón de ternura y bondad, unió sus sueños y los nuestros. Ahora se oyen cantos de bodas, se rompe lo imposible humano y el trampolín de la vida nos lanza a la divinidad.

Pero de lo que se trata ahora no es de la promesa de la paz, sino de su envío; no de la dilatación de su entrega, sino de su realidad; no de su anuncio profético, sino de su presencia. Es como si Dios hubiera vaciado sobre la Tierra un saco lleno de sueños; un saco pequeño, pero lleno, ya que “un niño se nos ha dado” (Is 9,5), pero “en quien habita toda la plenitud de la divinidad” (Col 2,9). “Ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al ser humano” (Tit 2,11). Dios nos manifiesta y comparte su sueño de amor, belleza y paz al añadir a la Humanidad el nombre de Dios.

Porque Dios cambió su nombre por Enmanuel, Dios con nosotros, y porque el ser humano, amando apasionadamente, se trascendió a sí mismo, ahora el camino y el objetivo de ambos son idénticos. El camino y método, el Arte. El objetivo y fin, la Divinidad del Amor.

El Artista Mayor del Universo sembró en cada persona y en cada niño la semilla de creatividad y fantasía. Se ilumina el diario vivir y la gratitud y la alegría. Nacimos en un país coloreado desde su despertar en amaneceres caprichosos, hasta los anocheceres enrojecidos de sangre y fuego. Con cielos azules infinitos, el intenso verde de los cerros, la fuerza de los volcanes, los colores del torogoz y la guacamaya, el inquieto vaivén del mar turquesa convertido en blanca espuma al besar las rocas, la alegre danza del fuego doméstico bajo el comal

transformando el maíz en tortillas, pupusas, riguas, tamales hace de las cipotas y cipotes salvadoreños tierra fértil para la pintura:

Se abrazan sonrientes los colores, Tocando las almas se mezclan las emociones Y el pincel danza en puntillas.

La forma de hablar de los salvadoreños tiene un ritmo infantil. Por eso nos llaman “pipiles” (los que habla como niños), Con el ritmo y la musicalidad del infante abordamos la música y sumergimos a los niños en ella, en su aprendizaje y ejecución. Aceptamos el reto y la aventura de crear con el Mined el Bachillerato Musical y una Orquesta Sinfónica y un Coro de niñas y niños en riesgo de exclusión social. Porque la Música es el lenguaje universal de la Humanidad, la historia de nuestra orquesta comienza con la frase: “Erase una orquesta que contaba historias”:

Notas y sensaciones. Suena recién nacida La música a borbollones.

El Teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana en la diversidad de regiones, culturas y caracteres del alma salvadoreña:

Sobre la madera están: elque enreda y el que remedia, Llanto o risa en el mensaje La lucha entre el mal y el bien.

Ser salvadoreño, ser uno con la vida, significa ser uno con el ahora. Entonces nos damos cuenta de que no vivimos la vida, sino que es ella la que nos vive. La vida es bailarina y nosotros somos la danza:

El espacio se llena de espirales y caracoles: Suaves, ágiles, iracundos Fluyendo sangre y verdad Entre cometas y soles.

Inmersos, así en la Belleza de la Pintura, la Música, el Teatro y la Danza queremos aprender a ser más nosotros mismos, mejores salvadoreños y mejores ciudadanos del mundo comprometidos con el Desarrollo integral de toda la persona y de todas las personas.

Su amigo P. Pepe Moratalla, Salesiano de Don Bosco

Introducción.

La formación de estudiantes en el área de las artes y en especial en la música, luego de más de dos décadas de haber sido interrumpido su enseñanza formal; implican en la actualidad una serie de desafíos.

Particularmente la creación, validación e implementación del Bachillerato en música desde el año 2018, (hecho que obedece a la gestión de la Fundación EDYTRA y a la entera disposición de las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA), requiere de un nuevo paradigma pedagógico, que sea congruente con los desafíos planteados. Este esfuerzo de pasar de la informalidad a la formalidad requiere de una serie de acciones concretas de parte de los actores, que van desde la necesidad de profesionalizar a los encargados de transmitir conocimientos musicales hasta la generación de insumos acordes a esta necesidad.

Y es en respuesta a esta necesidad que la fundación EDYTRA con el apoyo de los instructores del Bachillerato Técnico Vocacional en Música implementado en el Instituto Técnico Obrero Empresarial ITOE que su ves, son instructores de las 16 especialidades instrumentales de El Coro y Orquesta Sinfónica Juvenil Polígono Don Bosco, ambas pertenecientes a la fundación EDYTRA se ha dado a la tarea de realizar los 3 libros correspondientes a los 3 años del Bachillerato en música de cada una de las 16 especialidades ofrecidas por nuestra institución, que incluyen formación coral, historia de la música, lenguaje musical y 13 instrumentos orquestales.

Haciendo un total de 48 libros que conformarán este aporte a la formación de los futuros estudiantes de música en nuestro país. Y es así que tenemos el gusto de presentarles a un miembro de la serie de libros de apoyo al plan de estudios del Bachillerato Técnico Vocacional en Música.

Espero que les sea de mucha ayuda en el aprendizaje del instrumento.

Daniel Ayala Coordinador musicalÍndice

MODULO 1 ELAVORACIÓN DEL MARCO HISTÒRICO DE LA MÚSICA UNIVERSAL BTVM1.5 ---------------------------------------------------------------------------- 9 HISTORIA DE LOS PERIODOS MUSICALES - MÚSICA EN LA ANTIGUA GRECIA - MÚSICA EN LA ANTIGUA ROMA - EL CANTO GREGORIANO - EL MOVIMIENTO TROVADORESCO - EL BARROCO - EL CLASICISMO - EL ROMANTICISMO

MODULO 2 EJECUCIÓN DE MI INSTRUMENTO MUSICAL - BTVM 1.1 ----------------40 - HISTORIA DEL CLARINETE - PARTES DEL CLARINETE - EJERCICIOS Y CALENTAMIENTOS - PRACTICA INSTRUMENTAL DE CLARINETE

MODULO 3 CANTO A UNA VOZ - BTVM1.2--------------------------------------------------176 PRÁCTICA CORRAL - LECCIÓN 1: PRINCIPIOS BÁSICOS - LECCIÓN 2: PRINCIPIOS BÁSICOS 2 - LECCIÓN 3: PRINCIPIOS BÁSICOS 3 - LECCIÓN 4: LOS TIPOS DE VOCES - LECCIÓN 5: LOS TIPOS DE VOCES 2 - LECCIÓN 6: EL PASSAGGIO - LECCIÓN 7: AFINACIÓN Y ENTONACIÓN - LECCIÓN 8: APOYO VOCAL - LECCIÓN 9: RESPIRACIÓN NASAL VS RESPIRACIÓN BUCAL - LECCIÓN 10: MANTÉN LA POSTURA - LECCIÓN 11: CUIDADO CON TU VOZ - LECCIÓN 12: MITOS SOBRE EL CANTO - LECCIÓN 13: TU PRESENCIA ESCÉNICA - LECCIÓN 14: COMBATE DEL PÁNICO ESCÉNICA - EJERCICIOS Y RECURSOS

MODULO 4

LECTURA Y ESCRITURA DE PEQUEÑAS COMPOSICIÓNES MUSICALES

- BTVM 1.3 ------------------------------------------------------------------------ 208 ENGUAJE MUSICAL

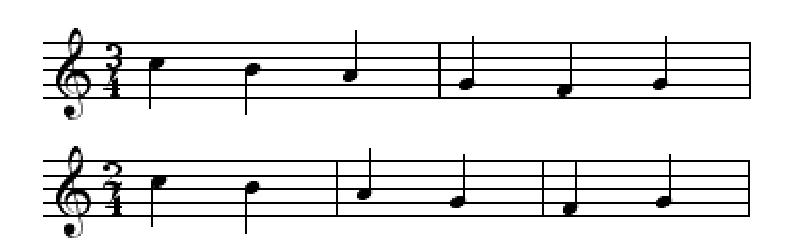

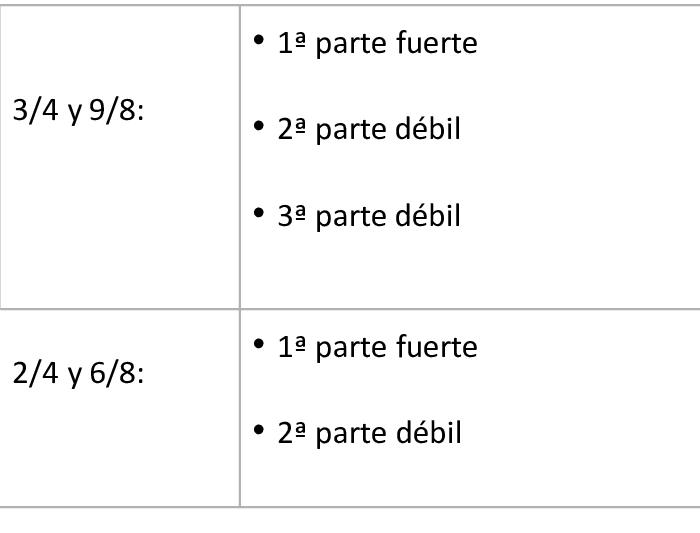

- COMPASES TERNARIOS Y MÉTRICAS IRREGULARES - COMPASES DE AMALGAMA - GRUPOS DE VALORACIÓN ESPECIAL

- INDICACIONES DE TEMPO - ARTICULACIONES Y ACENTUACIONES

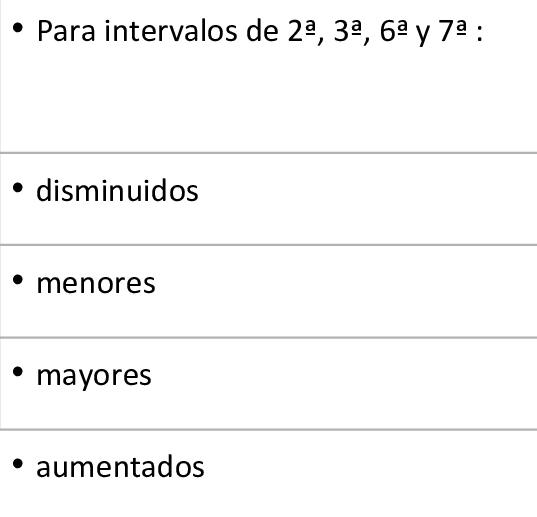

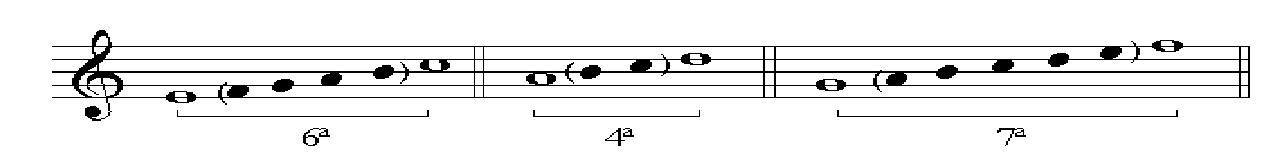

- SIGNOS DE REPETICIÓN Y ABREVIATURAS - TONOS Y SEMITONOS - TETRACORDOS - INTERVALOS - INTERVALOS ASCENDENTES Y DESCENDENTES; SIMPLES Y COMPUESTOS; ARMÓNICOS Y MELÓDICOS - LOS ACORDES DE SÉPTIMA

MODULO 1 ELAVORACIÓN DEL MARCO HISTÒRICO DE LA MÚSICA UNIVERSAL - BTVM1.5

Música en la antigua Grecia

La música jugaba un papel muy importante en prácticamente todos los aspectos de la vida para los antiguos griegos. Se escuchaba en las reuniones públicas y privadas, en las fiestas, en ceremonias, en todos los actos de adoración, en los eventos deportivos, en los teatros, en las escuelas, en los barcos e incluso en los campos de batalla.

Algunas de las razones por las que es importante el conocimiento de la música en la antigua Grecia son: Es la mayor fuente de música en la antigüedad que se conserva hasta ahora.

La teoría musical griega se transmitió a la Edad Media y fue el

origen de la teoría musical medieval; posteriormente determinó las teorías musicales (sobre todo acústicas) del Renacimiento.

En el 1200 a.C Grecia sufrió una importante invasión, por la trascendencia posterior que iba a tener, fue la de los dorios. De este periodo tenemos como testimonio los textos de Homero, La Ilíada y La Odisea, con las narraciones de las gestas de los héroes micénicos. De estos textos sacaron la inspiración los cantores para crear sus canciones, que seguían las melodías tradicionales o nomoi.

Además de estos pseudo cantores profesionales, también existía la música popular y la coral, interpretada por grupos de ciudadanos en sus actuaciones o manifestaciones artísticas o rituales.

La música en la antigua Grecia era materia obligada de estudio, hecho que demuestra la evolucionada cultura del pueblo griego, no sólo en el terreno de otras vertientes artísticas que ya conocemos, sino también en el terreno musical.

En el siglo VII a.C. aparece la poesía lírica, llamada así por acompañar los textos con música interpretada con la lira, término que perdura hasta el día de hoy. Los temas eran básicamente de índole amorosa, aunque también había de otros tipos, como gestas heroicas, etc.

A principios del siglo V, e incluso a finales de VI a.C., Atenas tomó el relevo de Esparta en cuanto a ser el centro cultural predominante en Grecia. Es entonces cuando aparecen el ditirambo y el drama, sumamente importantes ambos, por la trascendencia que tuvieron en la historia universal.

El ditirambo, creado en el culto a Dionisio, consistía en unos bailes y cantos acompañados por el aulos.

Probablemente los dramas griegos se basan en estos ritos antiguos. Los poetas-músicos creaban piezas con música y drama; es decir, que incluían poesía, danza y música. Los dramas se representaban en los anfiteatros por actores que cantaban y bailaban. Los textos se podían expresar tanto declamando como cantando. La danza, se denominaba orchesis, se realizaba delante del escenario a cargo de un coro. Este lugar donde se realizaba la danza se llamó orchestra. Ya podemos ver de qué manera, esas demostraciones musicales de la antigua Grecia han sido importantes e imperecederas en su base.

En el siglo V a.C ya se observa una mayor evolución hacia formas más complejas, y los poetas-músicos se profesionalizaron en la creación de dramas, dejando tal vez, un tanto de lado la raíz popular que tuvieron en un principio.

Sistema musical

La música griega es siempre monódica (para una sola voz), tanto la música vocal como la instrumental. El papel de los instrumentos en la música vocal no está claro: podrían doblar la melodía de la voz o variarla, creando así una textura heterofónica. La teoría musical griega se centra por tanto en el estudio del ritmo y de la melodía; el objeto principal de estudio es el intervalo. Existían tres intervalos principales, que correspondían a tres proporciones

matemáticas simples:

— Octava (2:1)

— Quinta (3:2)

— Cuarta (4:3)

El descubrimiento de estas proporciones se atribuye a Pitágoras, en el siglo vi a.C. Estos tres intervalos determinan las unidades principales del sistema griego. La unidad básica es el tetracordo, que consiste en un conjunto de cuatro notas que abarcan una cuarta justa.

Las dos notas internas podían afinarse de diferentes formas, dando lugar así a diversos géneros de tetracordo; los intervalos más amplios están siempre entre las notas más agudas, los más estrechos entre las más graves. Los géneros principales de tetracordo son tres:

Diatónico: 1 tono - 1 tono - ½ tono

Cromático: 1½ tono - ½ tono - ½ tono

Enarmónico: 2 tonos - ¼ tono - ¼ tono

Los tetracordos se combinaban para construir unidades mayores. La más habitual era la octava, es decir, la unión de dos tetracordos del mismo género.

Los modos griegos

Un modo griego es una organización de sonidos descendentes (que van de un sonido agudo a uno más grave) estableciendo distancias de tono o medio tono entre los siete sonidos que lo conforman. Los modos griegos establecen los fundamentos teóricos de lo que se denomina posteriormente escalas musicales. Para ser más comprensible esta definición, se puede construir un modo o escala si se usan las notas de una escala mayor cambiando el «punto de partida», pero haciéndolos de forma descendente, por ejemplo, de do a do, si a si, completando las siete escalas, una sobre cada sonido.

Los modos griegos son: Modo dórico, Modo locrio, Modo frigio, Modo hipofrigio, Modo lidio, Modo hipolidio y Modo mixolidio.

Música en la antigua Roma

La música en la antigua Roma cumplió un papel importante en la vida social, en el trabajo y como no, en el ejército.

Los antiguos romanos asimilaron el legado musical que provenía de Grecia y del pueblo etrusco. Lo usaban en la música religiosa y adoptaron instrumentos musicales de esas culturas: la trompeta etrusca, el syrinx (flauta pastoril), la lira, el tympanon (pandereta), los cymabala (platillos), crotala (sonajas) y el scabillum (sonajas para los pies). Esas últimas se utilizaban sobre todo en las danzas que se realizaban en honor a Cibeles y Baco.

En el S IV a.C. en la antigua Roma ya se realizaban obras teatrales con música que acompañaba los textos, como eran las danzas en forma de pantomima, que se acompañaban de la tibia, instrumento de viento, y el aulos griego que pasó a ser también el instrumento romano por excelencia.

En la antigua Roma se crearon grupos o gremios teatrales. En ellos se encontraban mimos, actores, danzarines, y músicos concocidos como histriones, palabra de origen etrusco que significa danzarín. Éstos hacían adaptaciones de los dramas griegos, y en los escenarios actuaban los coros y los dúos. En Roma también se imitó la poesía griega, Catulo y Horacio fueron

unos de los más importantes poetas, que escribieron piezas para cantantes y coros, que se acompañaban de la lira, el arpa, el laúd o la cítara.

También existía otro tipo de música en la antigua Roma, era la que acompañaba uno de los espectáculos más populares de la ciudad: las luchas entre gladiadores y de otro tipo que se podían ver en los anfiteatros, esta música distaba mucho de ser culta, y evidentemente tenía un caríz mucho más popular.

El imperio romano se expandía y con ello se iban adoptando nuevos instrumentos musicales o se perfeccionaban otros ya existentes, como es el caso del aulos, a raiz del mismo se creó otro llamado tibia bassa, o el calamaulos, de forma cónica que bien podía ser un precursor de la chirimía.

Ya en el siglo I d.C en la antigua Roma se pueden apreciar dos corrientes musicales claramente diferenciadas: la música religiosa, que tanto acompañaba ritos cristianos como paganos y la música profana, que era la que se interpretaba en todo tipo de fiestas o manifestaciones de la importante vida social de la antigua Roma.

El Canto Gregoriano

Surge a partir del deseo de varios Papas de unificar la liturgia católica, su creación se le atribuye al papa Gregorio Magno (de ahí el apelativo “gregoriano”).

El canto gregoriano, como todo el canto litúrgico medieval, presenta las siguientes características:

— Es un canto monódico, es decir, se utiliza una sola línea melódica tanto para el canto solista como para el canto a coro.

— El ritmo es flexible, dependiendo del texto que se canta; no hay compás ni pulso regular, y tanto el fraseo como la distribución de acentos se ajustan a las necesidades de declamación del texto.

— El ámbito es reducido, no superando normalmente la octava.

— La melodía se construye sobre un complejo sistema modal similar al de otras músicas de la Antigüedad, codificado y modificado posteriormente por los teóricos musicales.

—Las partituras del canto gregoriano están escritas en tetragrama (a partir del trabajo de Guido d’Arezzo).

—Su texto está escrito en latín, exceptuando el Kyrie Eleison («Señor ten

piedad»), sección del ordinario la misa en lengua griega.

Según la relación entre el texto y la melodía, se desarrollan tres estilos de canto:

Silábico. Es el estilo más simple: a cada sílaba del texto le corresponde una nota (a veces dos).

Neumático. Estilo adornado: a cada sílaba le corresponden varias notas (normalmente de dos a seis).

Melismático. Estilo muy adornado: algunas sílabas tienen melismas extensos, a veces de decenas de notas; en el resto suele predominar el estilo neumático.

Habitualmente en un mismo canto se mezclan varios estilos, pero uno de ellos predomina y es el que caracteriza a ese canto.

La notación

A comienzos del siglo VII, Isidoro de Sevilla afirmaba en sus Etimologías: «si los sonidos no se retienen en la memoria, se pierden, pues no se pueden escribir ».

Un par de siglos después nació la notación musical. Las notaciones más antiguas utilizaban unos signos llamados neumas que se escribían sobre las líneas del texto que se debía cantar. Estos neumas «dibujaban » el perfil melódico del canto, pero no pretendían reflejar con precisión la

melodía, que se aprendía de oído y memorizando.

En la primera mitad del siglo XI, el monje italiano Guido d’Arezzo reunió varias técnicas que facilitaban la lectura a primera vista y por tanto el aprendizaje de los cantos, entre ellas el uso de líneas paralelas para indicar la altura de los sonidos. Guido d’Arezz creo los nombres de las notas musicales a partir de un canto en honor a San Juan Bautista (la primera nota en este sistema se llamaba “Ut” pero fue modificada posteriormente por “Do”). El sistema guidoniano tuvo gran éxito y de él derivaron otras notaciones, como la notación cuadrada que nació en el siglo XII y que aún se utiliza en los libros de canto gregoriano.

El Movimiento Trovadoresco

El nacimiento de la canción profana en lengua vernácula (no en latín) se asocia normalmente con el movimiento trovadoresco, que floreció en el sur de Francia en los siglos XII y XIII. En esta época, en las cortes aristocráticas de Aquitania y zonas cercanas (incluidas Cataluña y el norte de Italia) se difundió un tipo de canción que alcanzó un gran éxito como forma de ocio; los nobles no solamente escuchaban estas canciones, interpretadas habitualmente por juglares, sino que las componían y mantenían en sus cortes compositores de canciones. Los trovadores componían el texto y la música de sus canciones ajustándose a una serie de géneros musicales pero buscando la originalidad en la combinación de recursos poéticos y musicales. Las canciones más antiguas corresponden a Guilhem de

Peitieu (Guillermo IX de Aquitania), duque de Aquitania, que vivió entre finales del siglo XI y comienzos del XII. El movimiento trovadoresco se desarrolló durante el medio siglo siguiente, alcanzó su apogeo en la segunda mitad del XII y comienzos del XIII y comenzó su decadencia a mediados de este último siglo. El tema principal de las canciones trovadorescas es el amor cortés. Se trata de una concepción muy ritualizada del amor: el trovador se enamora de una dama casada, habitualmente la esposa de su señor, y mantiene con ella una relación similar a la relación feudal de vasallaje. Esta relación evoluciona desde el rechazo inicial de la dama hasta la unión amorosa plena, pasando por una serie de etapas.

Además del trovador y la dama (o la

trovadora y el caballero) suele aparecer el personaje del gilós (celoso), esposo de ella, así como los amigos de los enamorados, que facilitan los encuentros, y los lisonjeros, que espían a los enamorados para notificar sus encuentros al esposo y de ese modo escalar puestos en la corte. Las canciones amorosas pueden así plantear el amor en todos sus aspectos: el amor no correspondido, el amor feliz, el temor al descubrimiento, etc.

La forma es siempre la canción estrófica: el texto se divide en varias estrofas, habitualmente de siete u ocho versos, que utilizan un mismo esquema métrico y se cantan con la misma melodía; una estrofa final más breve, la tornada, repite la estructura de los últimos versos de la estrofa y se canta con la melodía de estos. Las rimas pueden ser las mismas en todo el texto o variar de estrofa en estrofa.

La melodía divide habitualmente la estrofa en dos secciones, con frecuencia repitiendo la primera melodía, con una estructura AAB, conocida como «forma bar», de una palabra alemana que significa ‘canción’. Lo más habitual es que la sección A se aplique a los dos primeros versos y se repita en los dos siguientes, mientras el resto de la estrofa constituye la sección B. Por supuesto, este esquema no es único y el mérito de un trovador estaba en saber encontrar una correlación original entre estructura poética y musical.

Las principales características de las melodías trovadorescas son estas:

• Las melodías utilizan el mismo sistema modal que las gregorianas, pero con algunas diferencias: no existe una nota tenor, por lo que la distinción entre modos auténticos y plagales no es pertinente.

• Los ámbitos son muy diversos, y pueden abarcar desde una cuarta o una quinta hasta una doble octava; lo más habitual es que cada sección de la estrofa se organice sobre un ámbito diferente, y el total abarque en torno a una octava.

• El estilo de canto tiende a lo silábico, aunque también hay melodías muy adornadas.

• El ritmo era probablemente más acompasado y regular que en el canto gregoriano.

• La interpretación se acompañaba con instrumentos, seguramente en textura heterofónica.

Géneros de canciones.

En su momento de esplendor, las canciones trovadorescas se clasificaban en los siguientes géneros:

Cansó: es la canción amorosa, y constituye el modelo de todas las demás. Forman el conjunto principal de la canción trovadoresca.

Alba: es un subgénero de la cansó. Trata el dolor de los amantes al tener que separarse al amanecer, tras haber pasado la noche juntos, para evitar que los sorprendan. Los avisos del amanecer (rayos de sol, cantos de pájaros), que habitualmente son signos de alegría, se convierten aquí en signos de tristeza.

Pastorela: relacionada con la cansó, pero de carácter narrativo y dramático más que lírico. Cuenta habitualmente el encuentro de un caballero con una pastora en el campo; el caballero la requiere de amores y se establece

un diálogo que termina con el rechazo de la pastora al caballero o con la aceptación de la relación amorosa.

Sirventés: trata temas políticos, satíricos o morales. Normalmente imitaban la estructura métrica de una cansó y se cantaban con su melodía.

Tensó: es un debate entre dos trovadores; uno de ellos fija la forma de la estrofa y la melodía, y el otro tiene que continuar sobre el mismo esquema.

Planh: llanto por la muerte de un personaje, o por una situación desgraciada.

Instrumentos medievales.

La iconografía y la literatura presentan multitud de instrumentos que se utilizaban en la música medieval. Algunos de ellos son los siguientes:

Cordófonos. Entre los instrumentos de cuerda pulsada los había con mástil, como el laúd y la guitarra; también sin mástil, como los diversos

tipos de cítaras pulsadas o percutidas, llamadas genéricamente salterios; y una gran variedad de arpas.

Los instrumentos más habituales de cuerda frotada eran las viellas, antecedentes de las violas y violines; el rabel, de origen árabe, se utilizabe en la península Ibérica y en otras zonas de Europa. Un importante instrumento de cuerda frotada era la zanfona (conocida también como organistrum), en la cual las cuerdas se frotan con una rueda que se maneja con una manivela; y en lugar de pisar las cuerdas directamente con los dedos, se utiliza un teclado sencillo.

Aerófonos. Entre los aerófonos de madera había una amplia variedad de flautas, tanto rectas como traveseras; se utilizaban también con frecuencia los aerófonos de lengüeta simple, como el albogue o doble, como las chirimías. Muchos de estos instrumentos se construían en varios tamaños para manejar distintas tesituras.

Los aerófonos de metal eran naturales, es decir, no utilizaban ningún tipo de válvula, con lo que podían realizar solamente los armónicos naturales de su sonido base. Destacan varios tipos de trompetas (rectas) y trompas (curvas o enroscadas). También deben incluirse entre los aerófonos los diversos tipos de órganos; los

más habituales eran los portativos, que se llevaban normalmente colgados y se podían utilizar en desfiles; los había también positivos, más grandes, que se colocaban sobre una mesa u otro soporte.

Membranófonos e idiófonos. Ambos tipos de instrumentos eran muy frecuentes en la música medieval, especialmente en las danzas.

Los membranófonos abarcaban varios tamaños, desde los tambores más pequeños y portátiles hasta los grandes timbales, que normalmente se transportaban a lomos de caballerías; podían ser simples o dobles, abiertos o cerrados, y tener una o dos membranas.

Era habitual la interpretación por un mismo músico de una flauta y un tambor. Se utilizaba también una gran diversidad de idiófonos (campanas y campanillas, sonajas, sistros, etc.).

El Barroco

La música barroca o música del Barroco es el estilo musical europeo, relacionado con la época cultural homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach, en 1750. Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica o culta europea, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del Clasicismo. Caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo, la barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera.

• Las principales características de la música de la época barroca son:

•

La polarización de la textura hacia las voces extremas (aguda y grave).

• La presencia obligatoria del bajo continuo.

• El desarrollo de la armonía tonal, en la que el movimiento melódico de las voces queda supeditado a la progresión de acordes funcionales, armados

desde el bajo continuo. El ritmo armónico es rápido (cambio frecuente de acorde).

• El ritmo del propio bajo establece un compás claro y sencillo (sea binario o ternario), muy uniforme, incluso mecánico.

• El desarrollo de un lenguaje instrumental propio diferenciado del vocal, con adaptación de la escritura musical a cada tipo de instrumento (escritura idiomática).

• En los teatros de ópera aparece la orquesta, con predominio de instrumentos de cuerda frotada, base de la actual orquesta sinfónica.

• El amplio espacio dejado a la improvisación, tanto en obras libres como en las ya escritas, en forma de ornamentación.

• Utilización de lo que se ha denominado la dinámica en terrazas. La intensidad del sonido se da de forma brusca, de p a f hacer crescendo y viceversa.

Formas principales de la música instrumental

• Fuga

En la primera mitad del XVII era habitual contraponer los estilos fantástico y contrapuntístico en una misma pieza: se comenzaba imitando las improvisaciones del músico para hacerse con el instrumento, pasando después a utilizar técnicas de contrapunto con mayor rigor. Estas piezas, normalmente con el nombre de toccata o preludio, constaban así de dos secciones casi independientes.

Con el tiempo, esas dos secciones se convierten en movimientos separados, tomando la segunda el nombre de fuga.

Esta consiste en el tratamiento contrapuntístico de un tema o sujeto que entra sucesivamente en las distintas voces (de dos a seis, o incluso más), acompañándose de un contrasujeto y otros temas secundarios. Cuando todas las voces han expuesto el sujeto, se pasa al desarrollo de los temas, utilizando técnicas ya antiguas, como la inversión (convertir los intervalos ascendentes en descendentes y viceversa), la aumentación o disminución (variando la duración de las notas), el estrecho (adelantando la entrada de los temas en varias voces) junto a técnicas nuevas (modulación a tonalidades vecinas o lejanas, desarrollo de motivos).

Finalmente, se reexpone el sujeto de forma rotunda, casi siempre sobre pedales de dominante o tónica.

La suite

La suite consiste en una sucesión de danzas precedidas habitualmente por un preludio en estilo fantástico. Todos los movimientos están en la misma tonalidad y presentan forma binaria AABB con la modulación a la dominante y vuelta a la tónica (excepto el preludio, que tiene forma libre).

Una suite puede incluir cualquier número de danzas y en cualquier orden, aunque el esquema fundamental incluye cuatro: allemande, courante, sarabande y gigue, de origen alemán, francés, hispano y británico respectivamente. Se pueden añadir otras danzas, casi siempre entre las dos últimas, o sustituirlas por otras diferentes, según el gusto de la época, el autor o el lugar en que se ejecutarán.

La sonata

Con el nombre de sonata se designaron en principio las piezas escritas para instrumentos de cuerda o viento, frente a la toccata para tecla o cuerda pulsada y la cantata para voz. Al principio se trataba de composiciones breves que explotaban la capacidad del instrumento, sin una forma fija y definida. Poco a poco evolucionan hasta abarcar varias secciones de carácter contrastante y finalmente se componen de varios movimientos independientes.

El concierto

El término concertado se utiliza desde principios del XVII para referirse al estilo que mezcla partes vocales y partes instrumentales; aparecen así el concierto vocal o el concierto sacro. A finales del siglo, el término concierto se usa también para piezas que incluyen dos o más grupos de instrumentos, frente a la sonata que incluye un solo grupo.

Las formas más habituales de concierto, según su instrumentación, son tres:

• Concerto grosso. Contrapone dos grupos de instrumentos, uno pequeño (concertino) y otro grande (concerto grosso). El primero suele estar compuesto por dos violines solistas y bajo continuo; el segundo, por violines primeros y segundos, violas y bajo continuo. Esta formación puede variar.

• Concierto solista. Contrapone un instrumento solista a un grupo. Este suele tener la misma formación que en el concerto grosso.

•

Concierto de grupo. Las partes solistas se reparten entre los mismos instrumentos que forman el grupo, de modo que todos (o casi todos) son solistas en algún momento.

Al igual que la sonata, el concierto no tenía en principio un número fijo de movimientos ni una estructura particular para estos. Es una especie de sonata concertada, no una forma diferente. En el Barroco tardío se generaliza la forma en tres movimientos, primero y tercero rápidos y segundo lento.

Música Vocal del Barroco

Las cantatas de esta época son sucesiones de movimientos de ambos tipos, en diversas formas, de las que la más frecuente es la forma RARA (Recitativo –Aria - Recitativo - Aria).

Aunque hay diversos tipos de arias, la más utilizada fue la llamada aria da capo, con forma ABA: el texto se divide en dos secciones a las que se aplica diferente música; tras la segunda se repite da capo la primera, momento en el que los cantantes podían ornamentar y variar la melodía para mostrar sus capacidades vocales. En este tipo de cantatas, junto a la voz y al continuo, suelen incluirse otros instrumentos, normalmente dos violines, que dialogan con la voz o marcan el comienzo y el final de las secciones con estribillos instrumentales (ritornelli).

El nacimiento de la opera

Las técnicas musicales que se desarrollan hacia 1600 en la música vocal son principalmente el bajo continuo, la monodia, el estilo recitativo y el estilo concertado. Estas técnicas iban orientadas a mejorar la comprensión de los textos y conseguir una mayor espectacularidad en la interpretación. Si a todo esto le añadimos la idea «barroca» de unión de las artes (que se ve, por ejemplo, en los retablos), resulta comprensible que el producto musical más claramente barroco sea la ópera.

El nacimiento de la ópera va unido inicialmente a los intentos de recuperar el modo de representación del antiguo teatro griego y romano. En Florencia, estos intentos se concentran en un grupo de artistas e intelectuales conocidos como Camerata. Algunos de sus componentes serían, con el tiempo, los primeros en poner en escena una obra teatral cantada de principio a fin, es decir, lo que ahora llamamos ópera (aunque este nombre no se utiliza hasta muy entrado el siglo XVII).

En sus primeros momentos, la ópera es un espectáculo cortesano, y como tal tiene dos características singulares: el «derroche» de medios económicos para su puesta en escena, y su asociación con acontecimientos importantes (bodas, cumpleaños, etc. ) que hacen que se representen una sola vez, aunque

luego se publiquen los libretos y partituras como «publicidad», sin intención de nuevas representaciones.

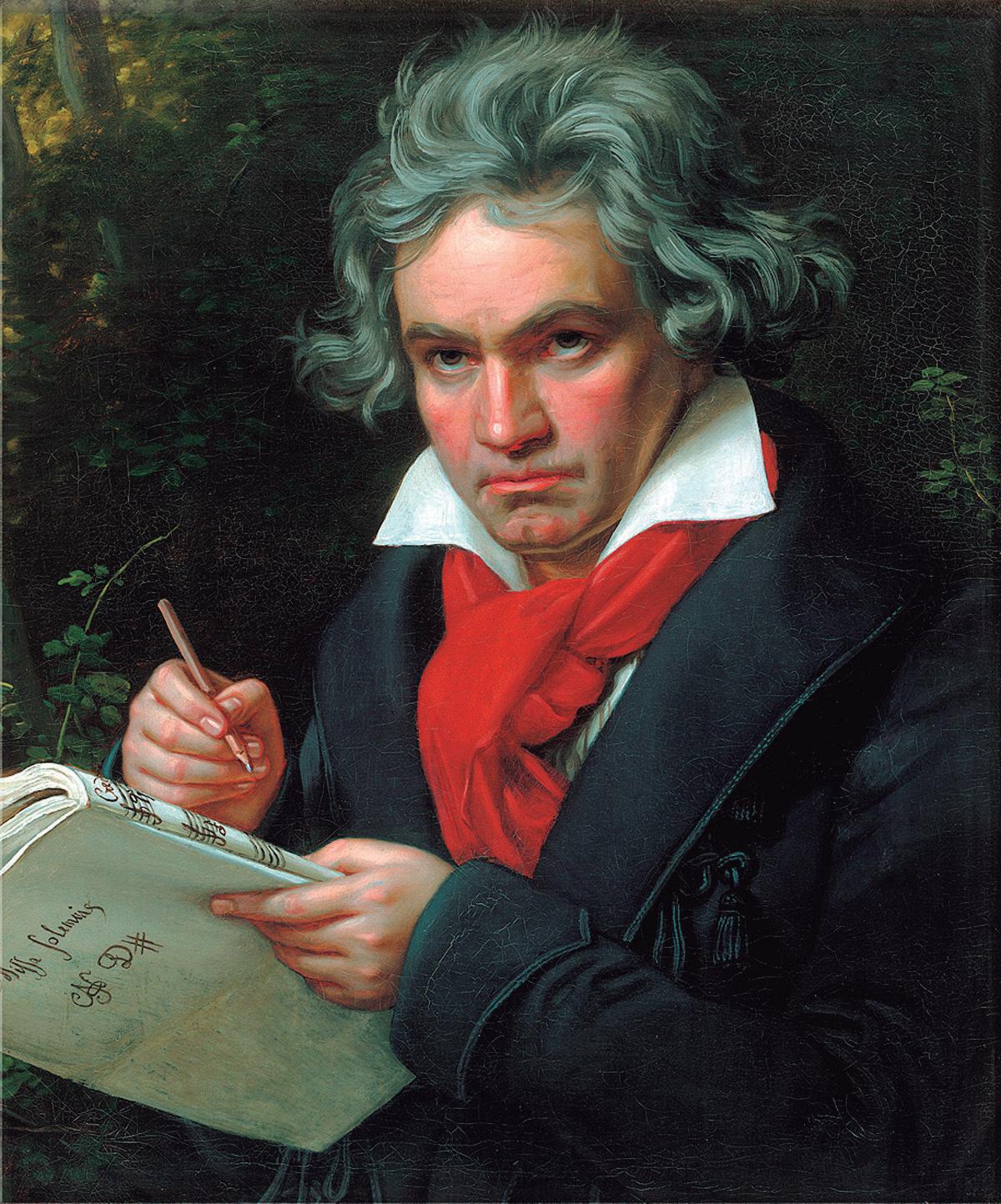

Estrictamente, la historiografía musical considera el Clasicismo como un estilo que dominó la música europea durante medio siglo, entre fines del XVIII y comienzos del XIX. La fecha inicial se suele situar en torno a 1770, cuando Haydn llega a su madurez creativa y Mozart se abre camino como compositor; el final hacia 1820, con las últimas obras de Beethoven (que falleció en 1827).

Características musicales

Entre 1720 y 1770 la música, tanto vocal como instrumental, va abandonando técnicas anteriores en un afán de «racionalizar» la música y lograr una mayor sencillez; se trata en el fondo de «facilitar» la percepción de la música. Entre los nuevos desarrollos están los siguientes:

• La forma musical se regulariza, organizándose en semifrases, frases y períodos, normalmente de 2, 4 y 8 compases; a veces se utilizan otras medidas, pero siempre guardando la simetría entre las partes.

• Esta estructura se puntúa con cadencias frecuentes, estableciendo una jerarquía en éstas: por ejemplo, la primera frase de un período termina en semicadencia y la segunda en cadencia perfecta.

• Se simplifica el ritmo armónico, muchas veces coincidiendo con la estructura formal de frases y períodos, abandonando así los frecuentes cambios armónicos del barroco tardío.

• Frente a la estabilidad armónica se opone la diversidad de afectos, cambiando con frecuencia en una misma obra al modo en que las emociones humanas cambian constantemente.

La música instrumental va a despegar definitivamente, para convertirse a final del siglo en el género más importante; la causa de esto está en gran parte en el desarrollo de los conciertos públicos, centrados en obras orquestales, y en la práctica amateur, orientada a la música de cámara. En la primera mitad del siglo se inventan nuevos instrumentos que serán imprescindibles a partir del clasicismo, como el piano y el clarinete; por el contrario, otros que habían sido importantes decaen definitivamente en este momento, como el laúd, la viola da gamba y el clave. La orquesta moderna se desarrolla ahora, principalmente en ciudades alemanas.

Las obras musicales clásicas constan generalmente de varios movimientos, normalmente tres o cuatro, con formas diversas. Las formas básicas con las que se exponen a continuación.

Forma binaria La antigua forma binaria, propia de las danzas y movimientos de sonata barrocos, continúa siendo importante durante el clasicismo. No es frecuente ya encontrar movimientos completos con esta forma, pero sí secciones importantes de estos movimientos; por otra parte, la principal forma clásica, la forma de sonata, deriva de esta forma binaria.

Forma de sonata

La llamada forma de sonata, que no debe confundirse con la sonata como obra musical, es la forma más utilizada durante el clasicismo y la más representativa de este estilo. Es una derivación de la forma binaria. Al mismo tiempo, se va haciendo más complejo el trabajo armónico: la sección de desarrollo puede modular a tonalidades lejanas, pero también otras secciones modulantes pueden extenderse.

Rondó

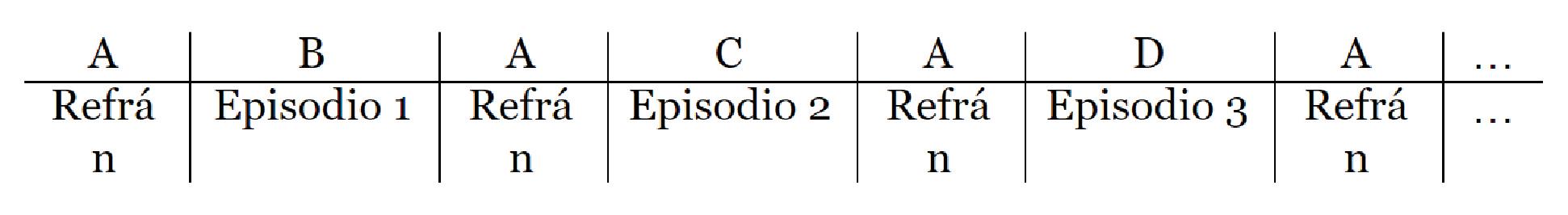

El rondó consiste en la alternancia de un estribillo instrumental o refrán con una serie de episodios, secciones que presentan diferente material musical y que en general modulan a otras tonalidades; estas modulaciones provocan a veces que el refrán aparezca en tonalidades diferentes. La estructura de un rondó se puede esquematizar como ABACADA…

Una forma mixta entre rondó y sonata es la llamada rondó-sonata. En esta forma el refrán actúa como tema A y el primer episodio como tema B; el segundo episodio cumple la función de desarrollo y finalmente se repiten tanto el refrán como el primer episodio, al modo de una reexposición. La estructura sería la siguiente:

Minueto (o scherzo) con trío El minueto era una danza cortesana de moda durante el siglo XVIII. Pierde importancia a finales del siglo, especialmente después de la Revolución Francesa y es sustituida en las obras musicales por un scherzo (‘broma’ en italiano).

Formalmente consta de dos secciones en forma binaria AABB. Tras la interpretación de ambas se repite la primera sin repetir sus dos partes:

Las obras en tres movimientos generalmente prescinden del minueto. Existen también otras modificaciones a la forma general, suprimiendo o añadiendo movimientos, alterando su orden… Los conciertos con solista presentan una forma particular debido a la necesidad de alternar pasajes a solo con pasajes del tutti.

Música sinfónica

En el ámbito sinfónico, las dos grandes formas son la sinfonía y el concierto con solista. Ambas provienen de formas instrumentales barrocas y presentan la misma estructura formal que las obras de cámara, con

las adaptaciones necesarias para la orquesta, especialmente en el concierto por el papel relevante del solista.

La sinfonía tiene su origen más directo en la sinfonía italiana que se utilizaba como obertura de las óperas, y que tenía normalmente tres movimientos en forma rápido-lentorápido; otras formas que influyeron en el desarrollo de la sinfonía fueron la obertura orquestal y el concerto di gruppo, una forma de concierto en que no había concertino ni solistas.

La sinfonía clásica suele tener cuatro movimientos siguiendo el esquema general presentado arriba;

el primero a veces va precedido de una introducción lenta. La sinfonía se convierte en el período clásico en la forma instrumental más importante, y la que da muestra de la capacidad de un compositor; progresivamente se hace más extensa y compleja, lo que provoca que su número descienda: de

Otras formas

Junto a las anteriores, existen otras formas que se utilizan frecuentemente en los movimientos de sonatas, sinfonías y otras formas musicales del Clasicismo:

• Tema con variaciones: Exposición de un tema, generalmente con forma binaria, seguido de una serie de variaciones sobre el mismo, con diferente ritmo, compás, modo, etc.

• Forma ternaria: conocida también como «forma lied» o «forma de canción». Es una derivación del aria da capo barroca, con dos secciones contrastantes y repetición final de la primera.

Estructura general de una obra clásica

Las sinfonías, sonatas, tríos, cuartetos, etc., de la música clásica presentan una sucesión de movimientos diferentes. La estructura más habitual es la siguiente:

Las obras en tres movimientos generalmente prescinden del minueto. Existen también otras modificaciones a la forma general, suprimiendo o añadiendo movimientos, alterando su orden… Los conciertos con solista presentan una forma particular debido a la necesidad de alternar pasajes a solo con pasajes del tutti.

Música sinfónica

En el ámbito sinfónico, las dos grandes formas son la sinfonía y el concierto con solista. Ambas provienen de formas instrumentales barrocas y presentan la misma estructura formal que las obras de cámara, con las adaptaciones necesarias para la orquesta, especialmente en el concierto por el papel relevante del solista.

La sinfonía tiene su origen más directo en la sinfonía italiana que se utilizaba como obertura de las óperas, y que tenía normalmente tres movimientos en forma rápido-lentorápido; otras formas que influyeron en el desarrollo de la sinfonía fueron la obertura orquestal y el concerto di gruppo, una forma de concierto en que no había concertino ni solistas.

La sinfonía clásica suele tener cuatro movimientos siguiendo el esquema general presentado arriba; el primero a veces va precedido de una introducción lenta. La sinfonía se convierte en el período clásico en la forma instrumental más importante, y la que da muestra de la capacidad de un compositor; progresivamente se hace más extensa y compleja, lo que provoca que su número descienda: de las 104 sinfonías de Haydn se pasa a las poco más de 50 de Mozart y a las 9 de Beethoven. Estas últimas serán el modelo para los compositores románticos, que colocan a la sinfonía en el lugar más

alto de la composición instrumental.

El concierto con solista tiene una forma parecida a la de la sinfonía y las obras de cámara, pero adaptada a las necesidades de un diálogo entre solista y orquesta. En primer lugar, suele tener solo tres movimientos, prescindiendo del minueto o scherzo. El primero tiene forma de sonata, pero en el formato especial del allegro de concierto; el segundo suele tener forma ternaria, o de tema con variaciones, y el tercero es casi siempre un rondó o rondó-sonata.

El Romanticismo

Frédéric Chopin, uno de los representantes del romanticismo

Durante todo el siglo XIX, la corriente musical dominante en Europa es la prolongación de ese estilo clásico, manteniendo las grandes formas (sinfonía, sonata, concierto…) y haciéndolas cada vez más amplias y complejas. Las nuevas generaciones, desde 1810 aproximadamente, irán desarrollando este estilo «postclásico» que se conoce históricamente como Romanticismo musical. El término romanticismo surge de la literatura de la época y se utiliza en historia cultural para denominar un movimiento ideológico y estético que tiene lugar en el siglo XIX en toda Europa, aunque con diferente ritmo en cada región. Como tal movimiento, el romanticismo fue relativamente efímero; pero el estilo musical que se asocia a esta corriente perdura a lo largo de todo el siglo, e incluso se prolonga hasta muy avanzado el XX. El Romanticismo musical, por tanto, no coincide en su desarrollo histórico con el literario o el filosófico. Al igual que el XVIII es musicalmente un siglo «clásico», se puede considerar el XIX como «romántico».

Características musicales del romanticismo

El romanticismo musical consiste en una prolongación del estilo clásico, llevado hasta los límites de sus posibilidades formales y armónicas. Esto se

puede sintetizar en los siguientes puntos:

• El procedimiento de modulación se amplían y se llevan al límite, permitiendo la modulación a tonalidades lejanas.

• Surgen nuevos acordes que crean sonoridades nuevas: junto a las tríadas y séptimas clásicas, se utilizan todo tipo de acordes de séptima (especialmente la séptima disminuida) y nuevos acordes por acumulación de terceras (novena, undécima…).

• La orquesta se amplía con la inclusión por un lado de instrumentos nuevos (tuba, contrafagot, etc.).

• Ampliación del número de instrumentistas: si en tiempos de Haydn una orquesta estaba formada por unos veinte músicos, a finales del XIX la orquesta habitual supera los cien músicos, y con frecuencia se exigen formaciones mucho mayores.

• El timbre pasa a ser un elemento de gran importancia en la música orquestal y de cámara, por lo que los instrumentos de viento y de percusión aumentan su presencia no solo numérica sino funcional, convirtiéndose en solistas muchas veces.

• Virtuosismo. El auge del concierto público lleva a la moda de los

intérpretes virtuosos, capaces de grandes exhibiciones de enorme dificultad.

• Música absoluta y música programática. La ideología romántica presentaba la música como la más importante de las artes, por su capacidad expresiva abstracta no ligada a ideas o imágenes, sobre todo en el género instrumental. Esto lleva a una utilización de la música de tipo formalista, centrada en sí misma, en sus procedimientos y estructuras, tendencia que se conoce como «música absoluta» Pero al mismo tiempo, el afán romántico de unión de las artes lleva a identificar la música con elementos de la literatura o las artes plásticas, a veces a través de títulos evocadores, pero también con la adición de un «programa» a la obra musical, que habitualmente es un argumento literario, pero puede ser también un poema, una serie de reflexiones, una descripción, etc.

En cuanto a las formas musicales, se siguen utilizando y desarrollando las grandes formas heredadas del clasicismo: sinfonía, sonata, cuarteto de cuerda, ópera, concierto con solista, etc.; pero también aparecen formas nuevas, ligadas a nuevas necesidades musicales o a nuevas concepciones de la música: la pieza breve, la canción o el poema sinfónico.

Características estéticas

Las diferencias entre el estilo clásico y el romántico son más notables en el aspecto estético que en el formal. La música del siglo XIX está profundamente unida a las ideologías que se desarrollan en ese siglo, y que pueden manifestarse tanto en el aspecto «programático» de algunas obras como en elementos puramente formales (melódicos, armónicos, tímbricos, etc.).

La ideología fundamental de la época es el Romanticismo, que surgió en principio como movimiento literario entre ciertos jóvenes alemanes de finales del XVIII, de la generación de Beethoven. El auge del Romanticismo se sitúa en torno a 1830 y, aunque sus aspectos literarios e ideológicos van desapareciendo en la segunda mitad del siglo, el romanticismo musical se mantiene hasta más allá de 1900.

Las características estéticas principales del Romanticismo son estas:

• Individualismo. El sujeto individual

se coloca en el centro del pensamiento romántico, lo que conduce a considerar el arte como expresión de la personalidad del autor o intérprete; esta idea, tan habitual ahora, no existía en las épocas artísticas anteriores, en que el artista expresaba grandes ideas colectivas (religión, monarquía…) o trataba de mostrar las creaciones naturales o humanas. A partir del Romanticismo, el compositor y el intérprete utilizarán la música como manifestación de sí mismos.

• Sentimentalismo. Los románticos sitúan las emociones por encima de las ideas, con lo que la expresión artística, concebida tal como se indica en el punto anterior, se centrará sobre todo en trasmitir sentimientos y emociones.

• Exaltación de lo anómalo. Los románticos, a diferencia de los clásicos, prefieren todo aquello que se sale de lo normal: la tormenta frente a la calma, lo

irregular frente a lo regular, lo irracional frente a lo racional… En música, esto se refleja en la preferencia por los acordes «ambiguos», la asimetría formal, las modulaciones repentinas, etc.

• Nacionalismo. El nacionalismo romántico es consecuencia de lo expuesto en el punto anterior. Frente a las grandes ideas colectivas, propias de los imperios, los románticos ponen el acento en lo que hace diferente a una comunidad, lo que la constituye en «nación» distinta de las demás. Al margen de su influencia en los movimientos políticos y las revoluciones de la época (en las que participaron, de forma directa o indirecta, muchos músicos), el nacionalismo se refleja en música en el interés por la canción popular, que se consideraba «esencia del pueblo», y de la que se extraerán melodías y ritmos, pero también procedimientos modales y armónicos.

Evolución Histórica del Clarinete

El nacimiento del clarinete se atribuye a Johann Christoph Denner (1655-1707) entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. Se ha comprobado a lo largo de la historia que el clarinete se desarrolla a partir de un instrumento denominado chalumeau. Así pues, fue Denner quien además de perfeccionar el chalumeau, inventa el clarinete.

El chalumeau es un instrumento construido en madera de boj, aparentemente es parecido a la flauta de pico, ya que posee un cuerpo con siete agujeros, sin embargo, su sección superior termina en una boquilla con una lengüeta simple. Posee un registro de extensión limitada y se construye en cuatro tamaños: soprano, alto, tenor y bajo.

La principal mejora que Denner introdujo en el clarinete respecto al chalumeau fue la colocación de la llave de registro, que la colocó en un punto cercano a la boquilla, permitiéndole ampliar su tesitura hacia el registro agudo. Después, para aumentar su proyección, se le añade al instrumento una campana al final del tubo. El chalumeau y el clarinete coexisten durante el Barroco, cubriendo tesituras y papeles diferentes

Clarinete de dos llaves

Clarinete de dos llaves

Con todo esto se deduce que el término “clarinete” se empieza a utilizar a principios del siglo XVIII como un diminutivo de clarín, y hace alusión al instrumento que con la llave de registro puede obtener el segundo registro. Éste instrumento estaba afinado en Re y se conoce como “clarinete barroco”, posee dos o tres llaves. Los compositores en aquél entonces estaban desorientados y limitados a las restricciones acústicas del instrumento recién inventado.

Clarinetes de 5 llaves (1810)

A partir de él, J.C. Denner y su hijo Jacob Denner se encargaron de desarrollar e introducir innovaciones, lo que le hace adquirir cada vez un mayor protagonismo. Esto permite a los compositores de la época la utilización de pasajes escalísticos completos y saltos que superaban la octava en sus composiciones a partir de la segunda década del siglo XVIII.

En las últimas décadas del siglo XVIII empieza a emerger el llamado “clarinete clásico”. Los clarinetes estándar del período clásico estaban afinados en Do y Sib, disponían de cuatro, cinco y hasta seis llaves, que se fueron añadiendo para cubrir el espectro cromático, mejorar la afinación y posibilitar la ejecución en todas las tonalidades.

CLARINETE BARROCO

El clarinete fue inventado por Johann Christoph Denner (16551707), según documenta Doppelmayr en Historische Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern en 1730 (“Noticias históricas de los matemáticos y artistas de Nuremberg”), y la primera prueba de su existencia es una factura de 1710 de Jacob Denner (1685-1731), hijo de Johann Christoph, al Duque de Gronsfeld, donde constan “2 clarinetti” entre otros instrumentos.

J. Ch. Denner parte del chalumeau para inventar el clarinete: alarga y ensancha el instrumento, resitúa la llave posterior (que será la llave de cambio de registro), separa la boquilla y el barrilete, de una sola pieza, del cuerpo, y aumenta el

tamaño de la campana. Este clarinete barroco, afinado en Do o en Re, no sustituyó al chalumeau sino que convivió con él.

Los primeros clarinetes tenían 2 o 3 llaves, cerradas en su posición de reposo: en la parte superior, una llave frontal (nota La) y una posterior (llave de cambio de registro); una tercera llave, no siempre presente, estaría situada en el cuerpo inferior y sería accionada al principio con el pulgar derecho, ampliando la tesitura 1/2 tono por debajo, consiguiendo, al añadirle la llave de cambio de registro, la nota Si3, ausente en el chalumeau o el clarinete de 2 llaves. Más adelante esta tercera llave se accionaría con el meñique izquierdo y permanecería en la subsiguiente evolución del instrumento.

CLARINETE CLÁSICO

Las dos siguientes llaves, que conducirían al “clarinete clásico“, fueron introducidas en diferente orden según cada constructor. Por un lado, la llave lateral Fa#2/Do#4 se accionaba con el meñique izquierdo; por otro, la llave Sol#2/Re#4 se accionaba con el meñique derecho. Quizá esta última se añadiera antes, pues se conservan instrumentos, entre ellos corni di bassetto, con esta llave y a la vez un orificio doble para el meñique derecho Fa#2/Do#4.

Para variar de afinación del instrumento (Do, Sib o La), se intercambiaban los cuerpos superior e inferior, los cuales se llamaban “corps de rechange“. Aquí abajo podéis ver una presentación con fotos que tomé en el Germanisches Nationalmuseum de Nürnberg, donde se pueden ver clarinetes y corni di bassetto de este periodo, así como un clarinete de amor.

Un verdadero paso adelante en la evolución del clarinete y su repertorio fue sin duda el trabajo de los compositores, padre e hijo, Johann (arriba su concierto para clarinete, el más temprano que se conserva para un clarinete en Sib) y Carl Stamitz en la orquesta de la corte de Mannheim y en París, respectivamente, y la colaboración en Viena del clarinetista Anton Stadler con W. A. Mozart.

De esta colaboración surge un “nuevo instrumento” el clarinete di bassetto, que existe afinado en La y en Sib. Para

el clarinete di bassetto en La tenemos tanto el Concierto KV622 como el Quinteto KV581 y para el clarinete di bassetto en sib, hasta donde yo sé, la parte para clarinete obligado “Parto, parto, ma tu ben mio“, de la ópera “La clemenza di Tito” KV621.

La segunda mitad del siglo XVIII es la época de invención (sobre 1770 en el taller de los hermanos Mayrhofer en Passau) y florecimiento del corno di bassetto. Los Divertimenti para tres corni di bassetto son muy conocidos, pero la sonoridad de este instrumento en el Requiem KV626 o la Música para un funeral masónico (Maurerische Trauermusik KV477), es de una belleza indescriptible. ¡Y qué decir de la “serenata de las serenatas”, la Gran Partita KV361!

SIGLO XIX

Entrando al siglo XIX, el clarinete es un instrumento que está todavía lejos de estar estandarizado, ni en su diseño ni en su número de llaves. Es difícil, pues, hablar de un “clarinete romántico”, ya que son muchos los constructores de clarinetes locales, entre los cuales hay poca posibilidad de comunicación.

CONSERVATORIO DE PARÍS

Las distintas figuras que van ocupando los puestos de profesor de clarinete en el Conservatorio de París, fundado en 1795 (y arraigado a una tradición institucional desde el siglo XVII) dotan de algún modo, por la situación sociopolítica de un país centralizado como Francia, de una cierta homogeneidad a la evolución del clarinete. Y además, es el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de una escuela francesa de clarinete.

Fréderic Blasius (1758-1829) publica en 1796 su “Nouvelle methode de clarinette et raisonnement des instruments” dedicándolo a sus alumnos del Conservatorio.

Jean Xavier Lefèvre (1763-1828) fue profesor del Conservatorio de París durante los año sde la Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas. Desarrolló un importante método de clarinete (1802), oficial en el Conservatorio de París, donde indica que fue él mismo quien incorporó una sexta llave, accionada con el meñique izquierdo, para Do#3/Sol#4.

Fréderic Berr (1794-1838) aportó numerosas reformas a la enseñanza y propuso los fundamentos de la técnica futura, defendiendo el clarinete de Müller, del que hablaré más abajo, el cual quería que adoptara el Conservatorio. En 1836 aparece su método para un clarinete de 14 llaves, dedicado a uno de sus alumnos predilectos, Hyacinthe Klosé…

Casi en la mitad del siglo, en 1844, gracias a la colaboración entre el clarinetista Hyacinthe Klosé (1808-1880) y el construcctor Louis Auguste Buffet, nace el llamado clarinete “sistema Boehm”, por aplicar los principios que Theobald Boehm había implementado anteriormente a la flauta travesera con éxito. Este clarinete “de anillos movibles”, “sistema Boehm” o “sistema francés” evolucionó poco hasta el final del siglo y, debido a su aceptación en la situación socio-cultural-política de Francia, se extendió y estandarizó con suma facilidad.

IWAN MÜLLER

La figura de Iwan Müller (1786-1854) representa a un “revolucionario” del clarinete. Sus invenciones, plasmadas en su método de 1825, presentan un instrumento de 13 llaves con el que se puede tocar en todas las tonalidades (clarinete “omnitónico” le llamaban en Alemania). Presentó este clarinete en París en 1812, pero tardó en aceptarse. Sin embargo, al contrario de lo que suele darse por sentado, numerosos constructores franceses produjeron clarinetes con el sistema de Müller y sí llegó a ser un instrumento bastante extendido y “estándar” durante el siglo XIX.

CLARINETISTAS, COMPOSITORES Y CONSTRUCTORES

La evolución del clarinete y de su repertorio en la primera mitad del siglo XIX no podría ser entendida sin la colaboración entre clarinetistas, compositores y constructores:

– Bernhard Crusell (1775-1838), clarinetista y compositor sueco-finés, acude a los instrumentos de 11 llaves de Grenser, constructor alemán asentado en Dresden. Él mismo fue clarinetista y compositor, y entre sus numerosas composiciones para el instrumento destacan los tres conciertos para clarinete y orquesta op. 1 en Mib M, op. 5 en Fa m y op. 11 en Sib M. Se le considera el primer intérprete del concierto de Mozart después de su publicación.

– Spohr compone sus conciertos para clarinete para Simon Hermstedt (17781846), quien colabora con los constructores Grenser, primero, y Streitwolf de Göttingen, después, cuyas mejoras se adelantan en el tiempo a algunas de Müller y sirven a Hermstedt para poder abordar el repertorio extremadamente virtuosístico que Spohr le dedica.

– Heinrich Baermann (1784-1847) utiliza desde 1809 un clarinete de 10 llaves del taller Griesling&Schlott de Berlin, siendo dedicatario, junto con su hijo Carl, de obras de Mendelssohn y Weber. Trabajó en la corte de Munich desde 1807 hasta su retiro en 1834, siendo relevado por su hijo.

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

En Inglaterra, donde estaba más extendido el clarinete sistema Albert de 13 llaves, derivado del clarinete de Müller, se empezó a extender el sistema Boehm en los años 80 del siglo XIX, cuando Henry Lazarus escribió su método para ambos sistemas (aunque él no pasó al Boehm) y los hermanos Gómez, quienes fueran alumnos de Rose, alumno de Klosé, y tocaban con sistema Boehm, llegaron a Londres. En Alemania, cuya coyuntura socio-cultural-política estaba todavía fragmentada (se unificaría en 1871 en torno a Prusia, tras la Guerra francoprusiana), la evolución del clarinete siguió varios caminos. De ellos, el que más nos interesa es el que condujo hacia el actual “sistema Oehler” o “sistema alemán”. Para entender este camino es importante conocer el trabajo del clarinetista Carl Baermann (1810-1885) con los constructores Benedict Pentenrieder y Georg Ottensteiner. Con este último crearía el llamado “sistema Baermann”, siendo este muy importante por su utilización por parte de Richard Mühlfeld, dedicatario de las obras para clarinete de Brahms, y por tomar referencias de este clarinete para su sistema Oskar Oehler (1858-1936), quien definió y concretó el sistema alemán tal y como se conoce actualmente.

Mühlfeld y Brahms Compositores, obras y virtuosos

Clasicismo: -Wolfgang Amadeus Mozart: Entre sus obras más famosas para clarinete está el concierto para clarinete en la K622.

-Joseph Haydn: Incluyó al clarinete en algunas de sus obras, como el Concierto para clarinete y orquesta en sib M.

-Johann Stamitz: Compuso el Concierto para clarinete y orquesta en sib M de 1755.

-Jean Xavier Lefèvre: Fue un clarinetista, compositor, profesor e inventor nacido el 6 de marzo de 1763 en Lausanne. Falleció el 9 de noviembre de 1829 en París. Un ejemplo de sus composiciones para clarinete son sus tríos para dos clarinetes y fagot.

El Clarinete

Ahora se utiliza el modelo de clarinete de 1988. Este clarinete está dividido en cinco piezas. De arriba abajo son: la boquilla, el barrilete, el cuerpo superior, el cuerpo inferior y la campana. Está fabricado con madera de ébano o de granadilla, en el caso de los de mejor calidad, o con resina sintética, como los clarinetes de principiantes. Las llaves están hechas de níquel y latón, generalmente

-La boquilla:

La boquilla es un elemento que puede modificar bastante la sonoridad del clarinete. Para ello, la abertura, la tabla, las paredes, el techo y los bordes de la misma juegan un papel muy importante.

La abertura de la boquilla, desde que empieza hasta la punta puede tener entre 0,5 y 25,5 mm, y la distancia de la punta de la caña en reposo a la de la boquilla de 0,15 a 1,3 mm. La forma del techo de la boquilla puede hacer que el sonido sea más claro o más oscuro. Si es plano el sonido será claro, y si es curvado más oscuro. Las paredes funcionan de una manera similar. Los bordes modifican el sonido haciendo que la caña vibre más o menos. Si los bordes son gruesos dificultan la vibración de la caña, y si son finos impiden que el batimiento sea lo bastante sólido, restando fuerza a la lengüeta.

Para escoger una boquilla, el clarinetista debe tener en cuenta el material del que está hecha, cómo quiere que sea el sonido, la adaptación de la columna del aire con el instrumento… Hubo un tiempo en que las boquillas eran de madera, sobre todo de ébano, aunque actualmente el material más usado es la ebonita, aunque hay gente que prefiere usar boquillas de cristal. La diferencia está en la resonancia de cada material. Con la boquilla de ebonita, si la caña no está igualada en la parte que vibra, a menudo cuando se cambia de registro salta su sonido a los armónicos sobreagudos, lo que suele conocer como “pitidos”. La boquilla de vidrio no tiene esa resonancia, por lo tanto esos “pitidos” no se producen. En estas boquillas, las de cristal, la emisión es tranquila e igualada, pero el sonido se reduce tímbricamente.

-La lengüeta o caña:

El clarinete es un instrumento de lengüeta simple, a la que se le llama “caña”. Las cañas son muy importantes ya que pueden producir sonidos con efectos y estilos distintos.

Por ello, la elección de la caña es una tarea muy importante. Es muy difícil encontrar una caña que reúna las condiciones perfectas: siempre es demasiado fuerte o demasiado blanda, con poco cuerpo o con demasiado, con buenos agudos pero malos graves o al revés, etc.

Si una caña se estropea, se puede arreglar utilizando un cúter para raspar su superficie o un cortacañas para cortar su extremo más fino. La dureza de las cañas se utiliza una escala del 1 al 5. A medida que el instrumentista va aumentando su nivel deberá escoger cañas de una dureza mayor, ya que la calidad del sonido será mejor, pero también hay que tener en cuenta que estas cañas son muy sensibles a los cambios de temperatura, a la humedad, a las calefacciones, etc. y se estropean con facilidad.

Esquema de las partes de una caña.

Aunque parezca un elemento insignificante en el clarinete, de una caña depende el éxito o el fracaso en un concierto.

-La abrazadera:

Müller introdujo este elemento en el clarinete que sustituye al cordón que sujetaba la caña anteriormente. La abrazadera modifica la emisión del sonido. Dependiendo de factores como la marca o el material tendremos unos resultados u otros. La elección de la abrazadera depende del tipo de sonido que busque el intérprete.

El barrilete:

Antiguamente los clarinetes no tenían esta pieza, por lo que tenían la boquilla o el cuerpo superior más largo. El barrilete es una pieza importante, ya que encajándolo más o menos se produce un acortamiento o alargamiento del tubo, haciendo que varíe la afinación del instrumento. Existen barriletes de distintos tamaños. Estos oscilan entre 64 y 67 mm aproximadamente. La calidad sonora del instrumento depende, en una parte, del material y espesor del barrilete. Un barrilete ligero da una sonoridad fácil y clara, mientras que otro más pesado produce un sonido más sombrío y lleno.

Barrilete

-Cuerpo superior e inferior:

Estas dos piezas forman un tubo que se va ensanchando poco a poco hasta la campana. Las llaves del clarinete están situadas en torno a él. Para evitar roturas y acumulaciones de agua la perforación de la madera debe ser muy correcta. También se utilizan sustancias como aceites especiales durante su construcción para evitar esas brechas. Aun así, es importante limpiar bien el instrumento una vez que se termine de usar.

-Las llaves y los anillos:

La función de las llaves es ayudar a los dedos a tapar los agujeros donde estos no llegan, es decir, son una prolongación de los dedos. Del lugar donde se encuentran los dedos salen unas palancas que abren o cierran unos agujeros que están fuera de su alcance. Las llaves se dividen en dos partes: espátula, que es donde se coloca la zapatilla, y vástago o tornillo con pivote. Existen, principalmente, cuatro tipos de baños para las llaves: níquel (fino o grueso), plata, oro y cromo, aunque este último es menos utilizado.

Sistema de notación de las llaves.

-Los corchos:

Su función es evitar que al pulsar una llave y ésta choque contra otra se produzcan ruidos no deseados.

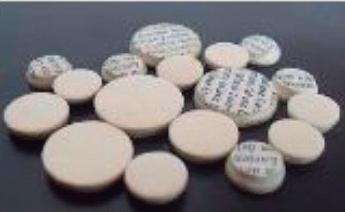

-Las zapatillas:

Su función es forrar el agujero sobre el que están colocadas para evitar que se escape el aire. Las zapatillas generalmente se componen de tres partes, una base de cartón fino, un fieltro de espesor adecuado a su tamaño y un plástico que recubre el fieltro y el cartón.

-El soporte de pulgar:

Este utensilio, aunque no lo parezca, tiene una gran importancia, ya que

-La campana o pabellón:

La misión de esta pieza es igualar el sonido y aumentar la resonancia, sobre todo de las notas graves, y dar calidad a las notas agudas. El anillo que tiene en la parte inferior sirve para proteger la campana y apenas afecta a su sonoridad.

su mala colocación causaría unas malas digitaciones y cansancio por el peso del instrumento.

En la mayoría de los clarinetes actuales este soporte es regulable, por lo que no presenta ningún inconveniente.

-Las espigas:

El montaje del clarinete se efectúa gracias a cuatro espigas que se adaptan a cuatro empalmes. De esta forma se facilita su limpieza y transporte, ya que, al estar dividido en piezas más pequeñas, cabe en un maletín reducido.

Procedimiento de Armado

Empieza desde la campana y ve subiendo al ensamblar. Primero acopla la campana al cuerpo inferior. Sostenlo cuidadosamente pero con firmeza y gira la campana de adelante hacia atrás mientras lo tienes asegurado en tu otra mano.

Engrasa cualquier corcho que sea resistente. Esto hará que tu clarinete sea más fácil de armar y desarmar. Casi siempre, la grasa para corchos viene en un tubo que parece un bálsamo labial. Si no tienes este material, puedes utilizar la vaselina para sustituirlo, aunque es recomendable usar la grasa para corcho real.

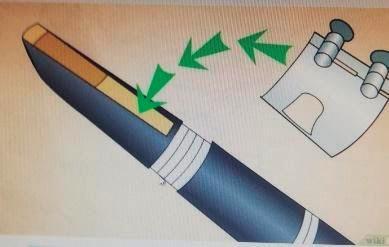

Sostén las llaves de puente hacia abajo y junta el cuerpo superior con el inferior. Sujeta ambas piezas en paralelo al suelo, con las llaves de puente largas hacia ti y alinéalas. Asegúrate de que las llaves de puente, dos pequeñas piezas de metal debajo de las llaves grandes que están al costado del cuerpo superior, estén alineadas a la perfección y luego, empujando y girando suavemente, une las dos secciones.

Las llaves de puente deben estar alineadas y tienes que empujar el anillo superior para que quede sobre el inferior de modo que las secciones se unan de manera segura

●Agarra el cuerpo inferior con tu mano derecha por la parte superior de la pieza, justo debajo de las llaves del centro y sobre las dos llaves grandes que dan a la parte inferior. Estas son relativamente planas y se pueden presionar sin problema cuando agarres el instrumento sin que haya peligro de que dobles algo.

●Agarra el cuerpo superior con tu mano izquierda por debajo de la pieza, envolviendo tus dedos en la parte inferior del instrumento y alrededor del anillo de llave anular, que debe levantar la llave de puente cuando dejas de presionarlo. Este procedimiento será necesario para lograr que las dos partes se unan bien.

Alinea con cuidado las llaves de puente y acopla el instrumento.

●Para asegurarte de que has alineado el instrumento adecuadamente, mira la barra de metal que va por todo el largo de cada sección del instrumento y en el que se apoyan las llaves. Ambas secciones de dicha barra deben coincidir a la perfección. Esto significa que las llaves también estarán alineadas

Acopla el barrilete. ¡Ahora viene la parte más fácil! Colócalo en la parte superior del tubo acústico. El extremo inferior, que se acopla al cuerpo superior del clarinete, debe ser un poco más grande que el extremo superior, que se acopla a la boquilla. Empuja esta pieza pequeña hacia abajo hasta que entre en el cuerpo superior, girando suavemente, y asegúrate de que se hunda por completo y quepa perfectamente

Coloca la caña sobre el agujero de la boquilla. Alinea la punta de la caña verticalmente con la punta de la boquilla. Lo ideal es que veas un pedazo de la boquilla del tamaño del ancho de una uña por sobre la caña para que esté en una posición óptima. Sostén la caña en su lugar con un dedo y muévela un poco con otro hasta que la hayas alineado a la perfección.

Fija la caña en su lugar con una ligadura. Coloca la ligadura de metal sobre la parte superior de la boquilla; ten cuidado de no astillar la caña. Debe haber dos líneas o dos grupos de líneas grabadas en tu boquilla, alinea la ligadura entre ellas de manera uniforme. Ajústala sobre la parte del medio de la base, que es la mitad de la caña que no se ha lijado

Desarmado

Desarma el clarinete. Manipula cada pieza con la punta de los dedos para evitar que los aceites de las manos se transfieran a la madera del clarinete Ten mucho cuidado de no doblar las teclas mientras desarmas el clarinete. Coloca cada pieza en un lugar seguro donde no se dañe.

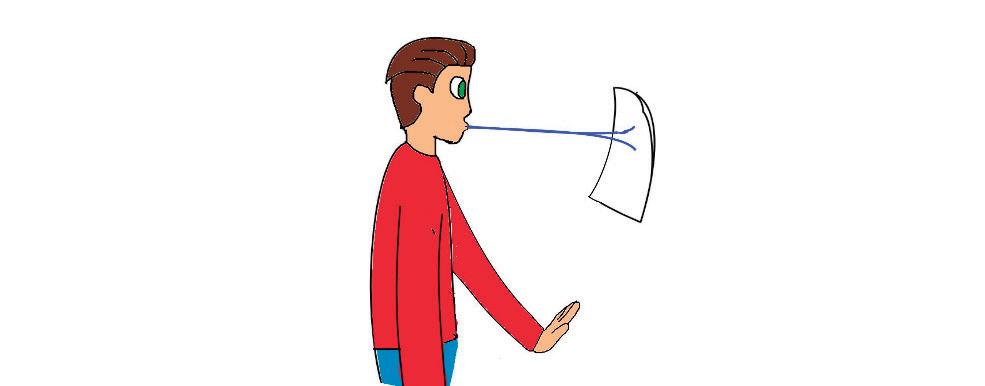

EJERCICIOS Y CALENTAMIENTOS EMBOCADURA DEL CLARINETE

Colocársela boquilla en la boca sin morderla demasiado volviendo la caña hacia abajo. Los dientes superiores se colocarán sobre la boquilla manteniendo con fuerza, mientras la caña se ubicará sobre el labio inferior plegado sobre los dientes de la mandíbula correspondiente. Los dientes de arriba deben de tomar más boquilla de 7 a 8 mm más que el labio inferior. Para lograrlo inclinar un poco el clarinete hacia sí mismo.

Para tocar el Clarinete, es esencial tener una posición cómoda y holgada. EI cuerpo debe estar recto y firme. y sobre el lado izquierdo la pierna derecha un poco hacia adelante.

Los brazos tienen que caer naturalmente a lo largo del cuerpo las manos deben posarse sin contracción ni rigidez sobre el clarinete. Los dedos han de ser un poco curvos solamente los meñiques alargados

Técnica de sonoridad

El sonido es producido por la vibración de la caña cuando recibe la columna de aire de aire que hemos agarrado

A ese fin es preciso

1 mantener la boquilla como se había dicho colorar la lengua en la punta superior de la caña aspirar el suficiente aire que podamos para después arrojarlo de un golpe de lengua seco no se debe golpear con la punta de la lengua sino con la pare que está colocada frente a la abertura de la boquilla es decir con la parte un poco más arriba de la punta de la caña

2. cuando respiremos tenemos que inflar nuestro abdomen para almacenar el mayor aire posible con la fuerza de nuestro diafragma y cuando saquemos el aire endurar nuestro abdomen para que el aire no salga muy rápido y a si podamos hacer sonidos más prolongados

3. sonidos graves se apoya especialmente la parte baja del diafragma sonidos agudos parte alta

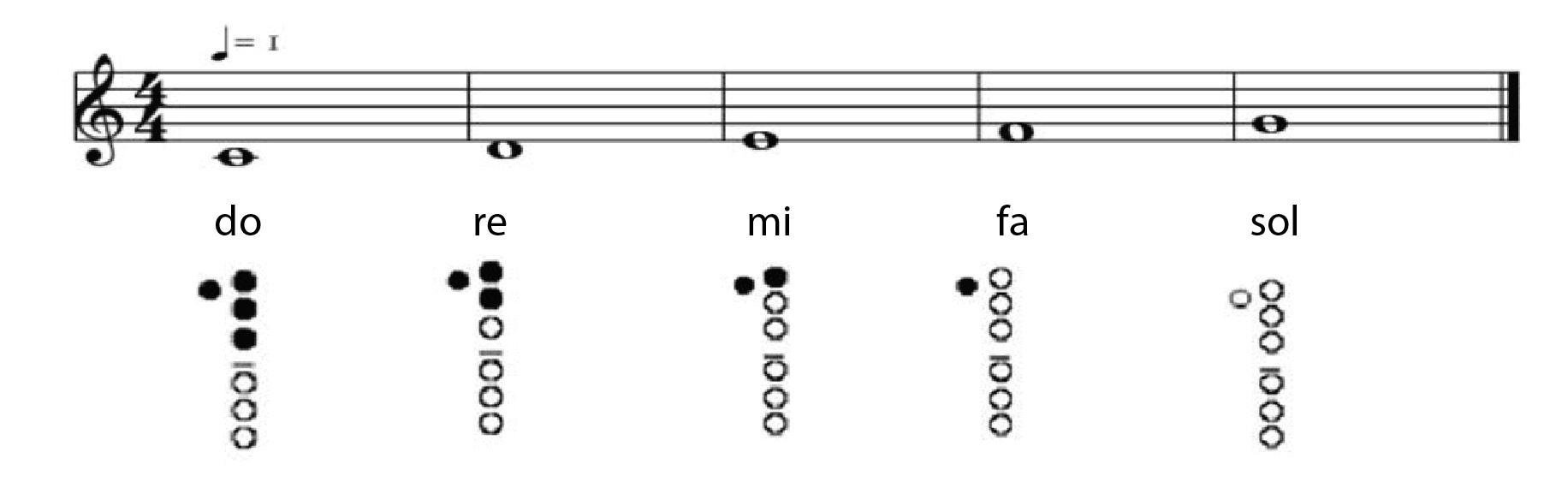

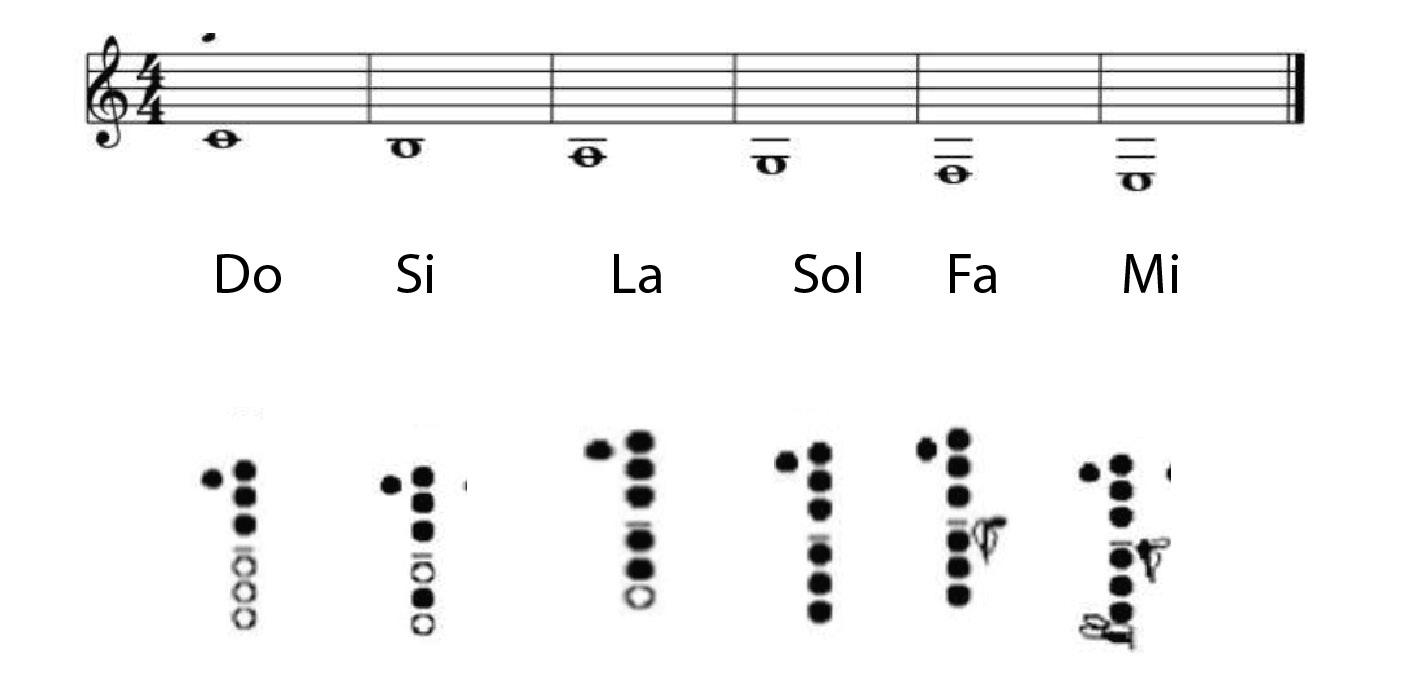

NOTAS Y POSICIONES

Las posiciones del clarinete son las formas en que vamos a poner los dedos sobre las diferentes llaves que posee el clarinete.

El clarinete posee alrededor de 16 llaves o 17 en algunos casos Posee 3 registros

1. el registro grave (de Mi a Si)

• registro medio (de do a do su octava)

• registro agudo (de re a do)

Hay un cuarto registro llamado sobreagudo que va desde una octava del re alto hasta una octava del do agudo.

TABLA DE DIGITACIONES EN EL CLARINETE SI BEMOL

Ejercicios de calentamiento

Objetivo: Generar conciencia de la importancia de ejercitar el sistema respiratorio antes de iniciar la práctica instrumental.

EJERCICIO

1 al 3 registro medio de do a sol notas básicas serán estudiados relajadamente siempre procurando que en cada intento procurar tener un sonido más cálido siempre cumpliendo con las indicaciones de la parte 1 estudiaremos del registro medio

Del 4 al 7, estudio de las notas de registro grave Estos ejercicios se tienen que realizar agarrando el suficiente aire posible y almacenarlo en nuestro abdomen y endurando el mismo procurar no aflojar la boca al momento en que se nos empiece a cansar al boca cuando pase eso relajarnos la boca vibrando nuestro labio para que se relaje esperamos unos 2 minutos y volvemos a hacerlo. Es importante también tener una buena proporción del aire al momento de exaltar la nota. El registro grave comienza desde mi hasta si para las notas graves es importante tener bien tapados las llaves y zapatillas.

Ejercicio 6

8 y 9, Estudio de registro Alto de si hasta Sol

Se tiene que realizar con el cuidado de no apretar ni aflojar demasiado la embocadura siempre agarrando suficiente aire y distribuirlo de la mejor manera.

para la nota la se ocupará la llave 10 o pala para sí es la misma nota de mi grave solo que a partir de aquí aplicaremos la llave transpositora ubicada en la parte de atras .la posicion de do es la misma de fa grave , la de de re es la de sol ,la de mi la de la, la de fa es la de si bemol y sol la de do medio.

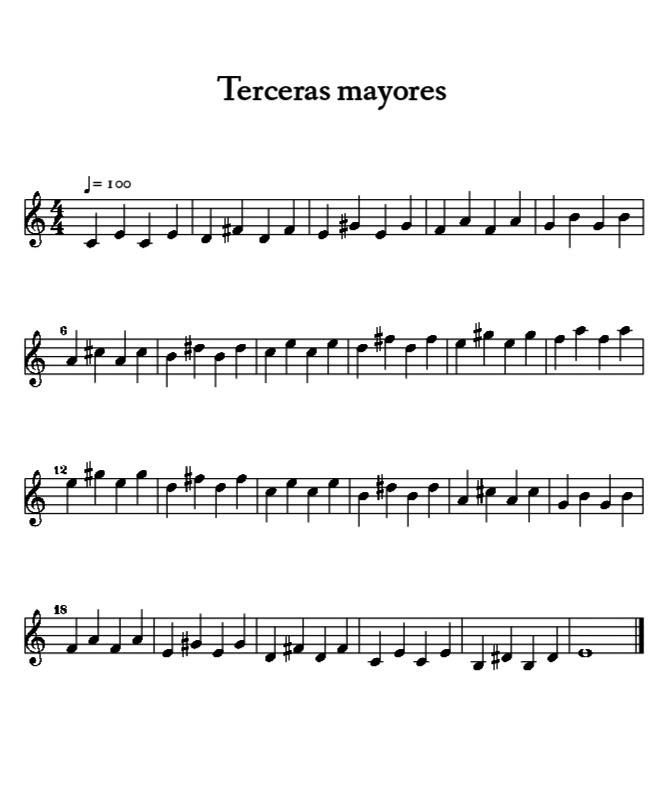

Método progresivo de clarinete Practicas instrumentales de clarinete

Lecciones

Las lecciones son unas pequeñas piezas musicales que le ayudaran al futuro clarinetista a desempeñarse y a poner en práctica todo lo que ha aprendido con los ejercicios de calentamiento.

Desde esta sección comenzaremos a poner en práctica tanto la técnica como el progreso del estudiante principiante de clarinete y su avance en el aprendizaje. Se trata de que el estudiante identifique por sí con la ayuda del profesor las notas y figuras que aparecen y su combinación entre las que se encuentran. El estudiante debe de estar lo más tranquilo posible para poder empezar a trabajar con las lecciones. Y usar el metrónomo.

La primera vez que se tocan las lecciones se comienza 20 bits más lento de lo que aparece para que se le facilite identificar las notas y figuras y las combinaciones.

Ejemplo. Negra=80 la primera vez se estudia en negra =60 y así se va aumentando.

Seccion de clarinetes Orquesta Sinfonica Juvenil Poligono Bosco.

Seccion de clarinetes Orquesta Sinfonica Juvenil Poligono Bosco.

1.Ejercicios variados de técnica y sonoridad

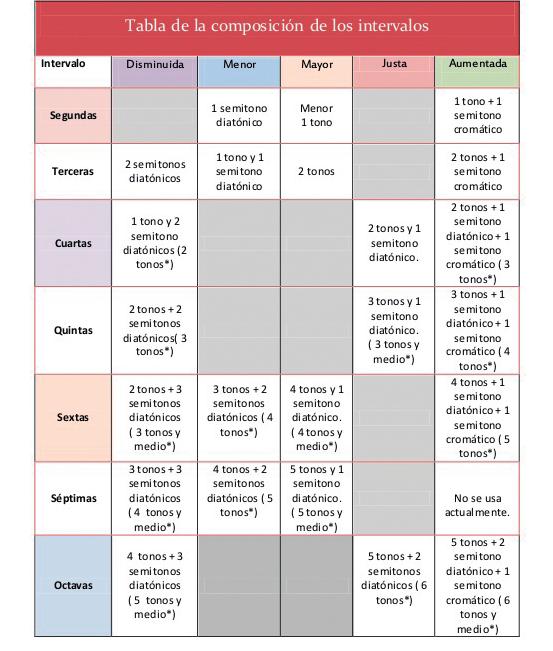

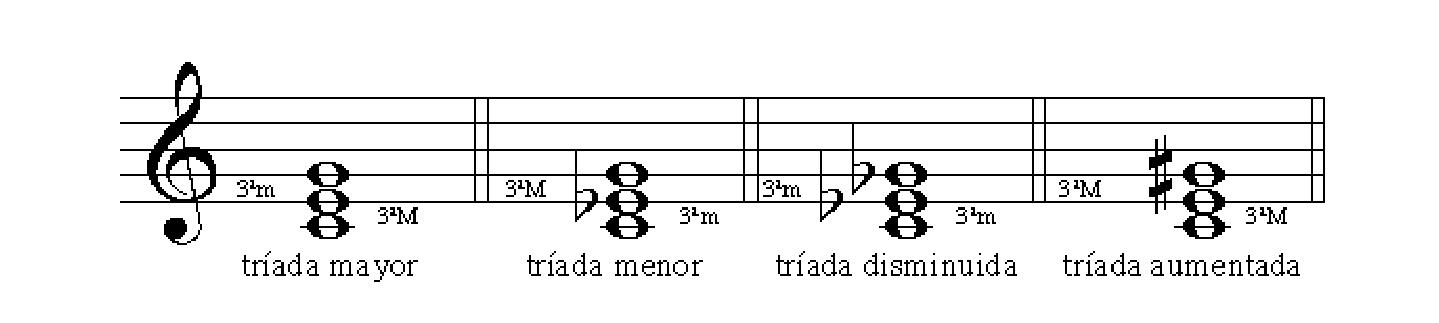

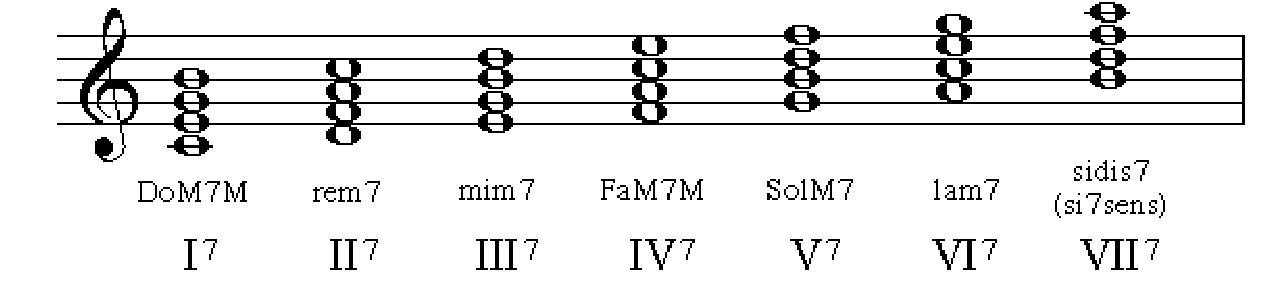

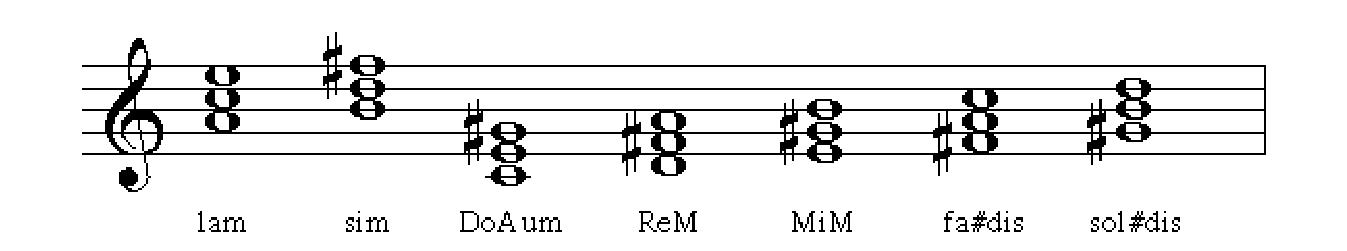

1 intervalos: son las distancias tonales entre 2 notas musicales. Los intervalos que estudiaremos son:

• Segunda menor =1/2 tono de distancia (2m)

• Segunda mayor =1 tono (2M)

• Tercera menor = 1tono ½ (3m)

• Tercera mayor = 2 tonos (3M)

• Cuarta justa = 2 tonos ½ (4J)

• Cuarta aumentada o quinta disminuida = 3 tonos (4+ o 5-)

• Quinta justa 3 Tonos ½ (5 J)

• Sexta menor 4 tonos (6 m}

• Sexta mayor:4 tonos ½ (6 M)

• Séptimas menores : 5 tonos (7m)

• Séptimas mayores : 5 tonos ½ (7M)

Corrado Giuffredi Clarinetista destacado italiano

2 Dinámicas y matices

Son adornos que utilizamos para llevar la música de una manera mas continua y placentera para el oído además de hacer que la música suene con mas movimiento y no se escuche simple o plana Entre las mas usadas son:

• Piano ( p) hace que se escuche mas suave.

• Mezoforte (mf) no se escucha muy suave ni tan fuerte.

• Forte ( f) se escucha fuerte el sonido

• Creciendo < le sube el volumen al sonido de la música en cierta frase

• Diminuendo > le baja en volumen al sonido de la música cuando ha terminado la parte mas fuerte de la frase.

• Ligadura se utiliza para unir figuras musicales ya sea para que dure mas el tiempo y que la frases no tenga cortes

• Barras de repetición