12 minute read

Weit vernetzt und eng verbunden

by SDZ Media

Viele private Freundschaften und zahlreiche kulturelle Begegnungen vertiefen die engen Kontakte zwischen der Stadt Dinkelsbühl und ihren Partnerstädten, die im Lauf der vergangenen Jahrzehnte heranreiften. Straßennamen, Brunnen und gegenseitige Besuche zu liebgewonnenen Traditionsfesten sind nur wenige Spuren der Freundschaft in der schönsten Altstadt Deutschlands, die die Freunde aus der ganzen Welt mit den Bürgerinnen und Bürgern in Dinkelsbühl verbinden.

PARTNERSTÄDTE VON DINKELSBÜHL

Advertisement

1 Edenkoben (Pfalz) 2 Porvoo (Finnland) 3 Guérande (Frankreich) 4 Die Siebenbürger

Sachsen (Rumänien) 5 Sighisoara/Schäßburg (Rumänien) 6 Heimatkreis Mies-

Pilsen (Tschechien) 7 Schmalkalden (Thüringen) 8 JingJiang (China)

EDENKOBEN (PFALZ) 1 Die älteste Städteverbindung führt die Dinkelsbühler seit 1955 regelmäßig nach Edenkoben. Mit der „schönen Stadt im Rebenmeer“, wie Oberbürgermeister Dr. Hammer anlässlich des 60-jährigen Weinpatenschaft-Jubiläums 2015 im Münster St. Georg bemerkte, verbindet Dinkelsbühl nicht nur der Austausch auf offi zieller Seite, sondern auch ein intensiver Kontakt durch private Freundschaften und auf Vereinsebene. Längst wurden sowohl der Besuch der Owwergässer- Winzerkerwe in Edenkoben sowie die pfälzische Weinschenke im Historischen Spitalhof in Dinkelsbühl zur Tradition. Vor den Toren der Stadt verweist der Kreisverkehr am Gaisfeld auf die Weinpatenschaft. Neben der Kinderlore ziert das Stadtwappen von Edenkoben mit echten Weinreben aus der Patenstadt einen eingepfl anzten Weinberg. Im Zuge der „Patenschaftstage im Rahmen der Feierlichkeiten zu 1250 Jahre Edenkoben“ reiste eine Delegation aus Dinkelsbühl nach Edenkoben. Dr. Hammer resümierte: „Es war wieder wie in unsere zweite Heimat zu kommen.“

Die Villa Ludwigshöhe ist eines der Wahrzeichen von Edenkoben.

Foto: Stadt Edenkoben Beim Mittelalterfest (Fête Médiévale) in Guérande darf natürlich eine Abordnung der Verwaltung aus Dinkelsbühl nicht fehlen.

Foto: Stadt Dinkelsbühl

Die Salzgärten von Guérande liegen in einer mit dem Atlantik verbundenen Sumpfl andschaft, die bei Flut regelmäßig mit frischem Meerwasser versorgt wird.

PORVOO (FINNLAND) 2 Nur 50 Kilometer von Helsinki entfernt ist die nördlichste Partnerstadt Dinkelsbühls gut mit der Fähre zu erreichen. Von weitem erkennen die Besucherinnen und Besucher bereits die charakteristischen roten Holzhäuschen am Fluss Porvoonjoki. Die Altstadt lädt zum gemütlichen Flanieren ein und lockte mit ihrer historischen Innenstadt und den gemütlichen Cafés und Restaurants schon im 19. Jahrhundert die Helsinkier in das kleine Städtchen. Im November 1960 sendete der fi nnische Rundfunk einen Beitrag über Dinkelsbühl. Dies brachte den damaligen Generalkonsul Karl Overbeck auf die Idee, eine Städtepartnerschaft zwischen Porvoo und Dinkelsbühl vorzuschlagen. Im Januar 1961 beschloss der Stadtrat in Dinkelsbühl, mit Porvoo einen „Gedankenaustausch“ zu pfl egen, um die diplomatischen Beziehungen Finnlands mit dem Westen aufrechtzuerhalten. Die Städtepartnerschaft besteht seit Februar 1961 und lebt vom gegenseitigen Austausch. Zuletzt besuchten im Januar 2020 Gymnasiasten aus der fi nnischen Partnerstadt Dinkelsbühl.

2

Die roten Häuschen am Ufer des Flusses Porvoonjoki sind ein Markenzeichen der kleinen Stadt.

Zahlreiche kleine Restaurants und Cafés locken in die historische Altstadt.

Fotos: Stadt Dinkelsbühl

3 1 7 6

4 5

GUÉRANDE (FRANKREICH) 3 Am 16. Juni 1962 herrschte in Guérande eine festliche Stimmung. Denn der damalige Dinkelsbühler Bürgermeister Dr. Höhenberger (†2011) war mit einer Delegation angereist, um die „Städteverschwisterung“ offi ziell zu besiegeln. Zuvor gab es bereits in den 50er-Jahren einen regen Austausch zwischen den beiden Partnerstädten. Ein knappes Jahr später brachte im Mai 1963 eine französische Gruppe die unterzeichnete Partnerschafts-Urkunde nach Dinkelsbühl. Heute beleben private Freundschaften, der Austausch auf Vereinsebene sowie regelmäßige gegenseitige Besuche zur Kinderzeche und des Fête Médiévale die Verbindung der beiden Städte ständig neu. Seit September 1964 fi ndet auch ein regelmäßiger Schüleraustausch zwischen den beiden Kommunen statt und bindet die deutschen und französischen Jugendlichen aktiv in die Städtepartnerschaft ein. Der Freundeskreis Dinkelsbühl-Guérande unterstützt und trägt die Partnerschaft. Auf dem Wochenmarkt ist der Verein mit vielfältigen Leckereien und Köstlichkeiten aus Frankreich zu fi nden. 3 8

1 7

6 2

5 4

DIE SIEBENBÜRGER SACHSEN (RUMÄNIEN) 4 Zahlreiche Flaggen säumen alljährlich zum Pfi ngstwochenende die Straßen, während verschiedene (Trachten-)Gruppen der „Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Deutschland“ in einem bunten Festzug durch die Altstadt ziehen. Seit 1951 fi ndet der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl statt. Die fränkische Stadt wurde ausgewählt, da im süddeutschen Raum zahlreiche vertriebene Siebenbürger leben und man hoffte, durch die gute Erreichbarkeit viele Besucher anzulocken. Das mittelalterliche Ambiente erinnert zudem an die alte Heimat in Rumänien. Die Gastronomie richtet sich ebenfalls auf die Heimattage ein und bietet Spezialitäten nach siebenbürgischen Rezepten an. Angesichts der Tatsache, dass sich Dinkelsbühl so zu einem Mittelpunkt siebenbürgisch-sächsischen Lebens wandelte, vereinbarten Stadt und Landmannschaft am 25. Mai 1985 eine Partnerschaft mit dem Ziel, „die gewachsenen Beziehungen zu festigen und zu fördern.“ Ein erster Meilenstein der langjährigen Beziehungen war 1997 die Verleihung der Goldenen Plakette beim Bundeswettbewerb „Vorbildliche Integration der Aussiedler“.

Zum 10-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft kam eine Delegation aus Dinkelsbühl zu Besuch.

Blick in die Altstadt von Schäßburg.

Fotos: Stadt Dinkelsbühl

SIGHI OARA/SCHÄSSBURG (RUMÄNIEN) 5 50 Jahre nach den ersten Heimattagen in Dinkelsbühl beschloss der Stadtrat von Dinkelsbühl, mit der rumänischen Stadt Sighi oara (Schäßburg) freundschaftliche Beziehungen aufzunehmen. 2005 entschieden beide Städte, eine Städtepartnerschaft einzugehen. Das rumänische Kleinod gilt als eine der am besten erhaltenen Stadtbefestigungen Siebenbürgens und hat damit so einiges mit seiner fränkischen Partnerstadt gemeinsam. Die mittelalterliche Burg zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist die einzig noch bewohnte Festung Südosteuropas. Die historischen Gebäude prägen das Stadtbild und zahlreiche Kirchen und Kathedralen unterstreichen den gotischen Stil Rumäniens. Seit 2019 begleitet die Musik die Städtepartnerschaft auf besonderem Wege. Vier Stipendiatinnen der Berufsfachschule für Musik nahmen an der „Academia Sighi oara“ teil, einer Sommer- Akademie für junge Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt. Unterstützt und mit Leben gefüllt wird die Partnerschaft in allen Bereichen vom Freundeskreis Dinkelsbühl-Schäßburg.

Am Pfi ngstwochenende ziehen zahlreiche (Trachten-)Gruppen durch die Straßen Dinkelsbühls.

Die sehr persönlichen Exponate im Mies-Pilsner Heimatmuseum erzählen vom kulturellen und wirtschaftlichen Leben der Heimatvertriebenen.

Siebenbürgen ist für seine über 160 mittelalterlichen Kirchenburgen berühmt.

Fotos: Stadt Dinkelsbühl

HEIMATKREIS MIES-PILSEN (TSCHECHIEN) 6 Nicht nur die vertriebenen Menschen aus Siebenbürgen fanden in Dinkelsbühl eine neue Heimat, sondern auch Menschen, die aus dem Landkreis Mies (Stˇríbro) und der Stadt Pilsen (Plzenˇ) in Westböhmen (ehemals Sudetenland, heute Tschechien) fl ohen oder vertrieben wurden. In Dinkelsbühl vermittelt der Heimatkreis Mies-Pilsen e. V. im Heimatmuseum in der Bauhofstraße 41 einen Eindruck vom wirtschaftlichen und kulturellen Leben der Vertriebenen. Eine Fotodokumentation zu nahezu allen der 137 Kreisgemeinden sowie zahlreiche private Ausstellungsstücke veranschaulichen die persönlichen Geschichten und Schicksale. Der erste Heimattag des Heimatkreises fand 1950 in Dinkelsbühl statt. 1953 beschloss die Stadt, die Patenschaft über den Heimatkreis der Stadt Mies und den ehemaligen Landkreis zu übernehmen. Ein Jahr später wurde diese Patenschaft auf der Kinderzeche feierlich bestätigt. In der folgenden Zeit reiften zwischen Dinkelsbühl und dem tschechischen Stˇríbro freundschaftliche Beziehungen, die der ehemalige Vorsitzende des Heimatkreises, Dr. Hans Mirtes, tatkräftig förderte.

Fotos: Heimatkreis Mies-Pilsen e. V.

Blick vom Rathaus in die Altstadt von Schmalkalden.

Foto: Stadt Dinkelsbühl

SCHMALKALDEN (THÜRINGEN) 7 Freundschaftliche Verbindungen bestehen ebenfalls mit der Stadt Schmalkalden in Thüringen. Die Spuren dieser Städtefreundschaft führen bis ins Spätmittelalter zurück, als sich protestantische Städte gegen den katholischen Kaiser Karl V. im „Schmalkaldischen Bund“, dem auch die Reichsstadt Dinkelsbühl beitrat, zusammenschlossen. Vor allem der Austausch über die touristische Zusammenarbeit verbindet die beiden historischen Städte und fördert die zukünftige Zusammenarbeit. Im Sommer 2019 kamen Gäste aus China zur Kinderzeche.

JINGJIANG (CHINA) 8 Die jüngste Städtepartnerschaft entstand offi ziell am 14. Oktober 2004 und führt seither Gäste vom Jangtse an die Wörnitz. Mit JingJiang in der Nähe Shanghais pfl egt die 2004 gegründete „Fränkische Gesellschaft zur Förderung der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit“ (FGZ) engen Kontakt und vertieft die wirtschaftliche, technische und kulturelle Zusammenarbeit zwischen der Region Franken und der Volksrepublik China. Das Stadtgebiet JingJiang umfasst 660.000 Einwohner, die sich auf zwölf Gemeinden verteilen. Die Wirtschaft in der aufstrebenden chinesischen Großstadt ist geprägt von der Textilindustrie, Schiffsbau und Automobilzulieferern, aber auch von elektromechanischer, pharmazeutischer und chemischer Industrie. An der Regionalpartnerschaft beteiligen sich außer Dinkelsbühl zudem die Städte Ansbach, Feuchtwangen und Rothenburg sowie der Landkreis Ansbach. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums verweilte eine Delegation aus China während der Kinderzeche in Dinkelsbühl und zeigte sich besonders beeindruckt von der Stadtübergabe. sek

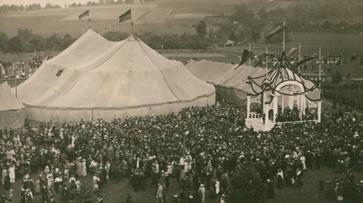

Volksfestumzug 1912.

180 JAHRE FRÄNKISCHES VOLKSFEST

Das Fränkische Volksfest ist in Crailsheim das Ereignis des Jahres und gleichzeitig das größte Volks- und Heimatfest in der Region Hohenlohe-Franken. 400.000 Besucherinnen und Besucher strömen an vier Tagen in die Stadt und feiern die „Fünfte Jahreszeit“. Doch wie hat das eigentlich alles begonnen?

EIN KÖNIG DER LANDWIRTE – GRÜNDUNG DES LANDWIRTSCHAFTLICHEN BEZIRKSVEREINS Als 1815 der indonesische Vulkan Tambora ausbrach, hatte dies weitreichende Folgen für die Menschen in Europa. Die Vulkanasche verdunkelte jahrelang den Himmel und sorgte für Klimaveränderungen, die zu Missernten und Hungersnöten auch in Württemberg führten. Hinzu kamen die Kriegswirren der erst kürzlich beendeten napoleonischen Kriege. Wilhelm I. bestieg also zu einer denkbar ungünstigen Zeit den württembergischen Thron. In weiser Voraussicht stärkte der König von Beginn seiner Amtszeit die Landwirtschaft und wurde von Zeitgenossen sogar als rex agricolarum (König der Bauern) betitelt. Er rief 1817 bereits zur Gründung eines Landwirtschaftlichen Vereins auf und schuf zur Förderung der Bauern 1818 das Landwirtschaftliche Institut in Hohenheim. Außerdem gab der Monarch den Anstoß, eine landwirtschaftliche Leistungsschau in Verbindung mit einem Fest abzuhalten. Noch im selben Jahr ging daraus das Cannstatter Volksfest hervor und diente als Vorbild für kommende Veranstaltungen im Königreich.

EIN KÖNIGLICHES DOPPELFEST Mitte des 19. Jahrhunderts feierten Land und Leute in Württemberg gleich zwei bedeutende Ereignisse. König Wilhelm I. beging 1841 seinen 60. Geburtstag und zugleich das 25. Thronjubiläum. Zu Ehren des Monarchen veranstaltete das gesamte Königreich ein berauschendes Doppelfest. Verantwortlich für die Festivitäten war der im selben Jahr im Gasthof Lamm gegründete „Landwirtschaftliche Bezirksverein für das Oberamt Crailsheim“ in Zusammenarbeit mit weiteren städtischen Gremien. Das „vaterländische Doppelfest“, wie es im Intelligenz-Blatt vom 24. September 1841 heißt, wurde mit Glockenläuten und Böllerschüssen begonnen. Bereits früh am Morgen stimmten „Musik und Festgesang“ vom Stadtturm (heute Rathausturm) die Crailsheimer auf den Festtag ein. Eine „Procession“, ähnlich dem modernen Umzug am Volksfest-Sonntag, führte die Festgemeinschaft zum Gottesdienst. Anschließend luden allerlei „jugendliche Volksbelustigungen“ auf den freien Platz „im Wasserstall“ (heutiger Volksfestplatz) ein. Das festliche Treiben beendeten die Crailsheimer unter „innigsten Segenswünschen“ an ihren König auf einem fröhlichen Ball im Gasthaus zum Goldenen Ritter.

EINE TRADITION ENTSTEHT Aus dem königlichen Doppelfest entwickelte sich in den folgenden Jahren ein dreitägiges Vereinsfest des Landwirtschaftlichen Bezirksvereins. Nach dem Vorbild des Cannstatter Volksfests verbanden die Crailsheimer Vereinsvorsitzenden das Fest mit einer Leistungsschau aus Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, die sich durch Ausstellungen, Prämierungen und Preisverleihungen auszeichnete. Schnell wurde aus dem Vereinsfest ein Ereignis für alle Bevölkerungsschichten der Stadt. Natürlich sollte es daher auch aus deren Mitte organisiert werden. Der Landwirtschaftliche Bezirksverein übergab zu Beginn des neuen Jahrhunderts die Verantwortung in die Hände der Stadtverwaltung, die seit 1901 unter neuem Namen das „Fränkische Volksfest“ veranstaltet.

Nicht immer herrscht schönes Wetter während des Festbetriebs (Foto um 1925 entstanden). Im Hintergrund ist die Attraktion des Jahres zu sehen: eine Wasserrutsche.

MUTIGE LUFTAKROBATINNEN Zur „Volksbelustigung“ ließen sich die Veranstalter des Fränkischen Volksfests allerhand einfallen. 1898 gastierte der „dickste und schwerste Mann der Welt“ in Crailsheim. Der gute Kerl brachte ganze 472 Pfund (ca. 214 kg) auf die Waage und präsentierte sich als „Ballet-Dame“ und „graziöse Tänzerin“. Eindrucksvoll und bis heute in Erinnerung bleibend ist der kühne Auftritt von Käthe Paulus. Die Luftakrobatin sorgte 1906 für den Auftritt des Jahres, als sie mit einem Gasballon ohne Korb und Gondel vom Festplatz in die Lüfte startete. Die mutige Luftschifferin saß auf einem Eisenring und winkte den Schaulustigen noch lange zu. Eine halbe Stunde später landete sie wohlbehalten in Musbach bei Feuchtwangen. Ebenso waghalsig präsentierte sich 1927 und 1930 die Kunstluftschifferin Elvira Wilson aus Hamburg, die kopfunter an einem schwebenden Ballon hängend auftrat. Immer umfangreicher und spektakulärer wurden die Attraktionen und Showeinlagen. Hunde- und Pferderennen waren ebenso beliebt wie die Film-Vorführungen der Kinematographen.

ENGEL-BIER GEHÖRT DAZU! Seit 1908 fi ndet die Bierprobe am Freitag auf dem Fränkischen Volksfest im Festzelt der Brauerei-Familie Fach statt. Einst war das Feiern nur am 21. September, dem Matthäustag, möglich und fi el so manches Mal auf einen Wochentag. Da wollte keine so rechte Feierstimmung aufkommen, denn oft rief am nächsten Tag die Arbeit. Ganz anders ab dem Jahr 1887, als man das Fest auf das Wochenende von Samstag bis Montag legte und die Menge bereits ab 17 Uhr im Bierzelt schunkelte. Seit 1905 ist das Engel-Bier fester Bestandteil des Fränkischen Volksfests und musikalische Schwergewichte wie die Wildecker Herzbuben und andere bekannte Volksmusikanten treiben auch heute noch die wilde Menge auf die Bierbänke. Seit 1969 beginnt das Volksfest traditionell mit dem „Politischen Donnerstag“ im Engelzelt. Der Ablauf ist dabei stets derselbe: Die Stadtkapelle heizt die Menge an und im Anschluss tritt ein Gast der CDU/CSU-Prominenz ans Mikrophon. Und das nicht immer mit Einverständnis der Menge, wie der bayrische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß 1969 unter Pfi ffen feststellen musste. Der schlagfertige Bayer konterte seinen Gegnern: „Sie haben Amerikaner in Crailsheim und wissen deshalb, dass Pfeifen eine Beifallsäußerung ist!“ Auch Urgesteine der Unionspartei wie der ehemalige Generalsekretär Heiner Geißler (1986) oder zuletzt der frisch gewählte Bundesvorsitzende, Armin Laschet (2019), fanden bereits den Weg nach Crailsheim.

ABSCHIED UND VORFREUDE Für Gäste von „Außerhalb“ mag es eine kuriose Eigenheit sein, für alteingesessene Volksfestbesucher eine liebgewonnene Tradition: die mitternächtliche Beerdigung am Volksfest-Montag. Ein Brauch, der in den 1930er Jahren entfl ammte, in den 50ern in Vergessenheit geriet und schließlich 2009 wiedererwachte. Traditionell wird am letzten Tag das Volksfest in Form einer Puppe unter den Dielen der Ehrentribüne im Engelzelt „beerdigt“ und auch wenn in jüngster Vergangenheit das Volksfest ausfallen musste, so ist doch die Vorfreude auf das nächste Mal nur umso größer. sek

Nicht nur in Dinkelsbühl fanden Festspiele statt. 1927 wurde das „Untere Stadttor“ rekonstruiert, um die Belagerung Crailsheims nachzustellen.

Fotos: Stadtarchiv Crailsheim, rangizzz, Unclesam – stock.adobe.com Ein besonderer Höhepunkt war 1913 die Landung des Luftschiff „Viktoria Luisa“ in Crailsheim.