Holz

Von der Materie

zum Gebauten

FOtOeSSaY i

Inhalt

FOtOeSSaY ii

18 MateRie | FeiNStOFFliCHeS Fünf Hölzer Zora del Buono

27 VORwORt Kulturgut Wald Minister Peter Hauk

28 eiNleitUNG Über die Schwelle Florian Aicher

30 FOtOGRaFie Alles auf einmal erzählen Marina Hämmerle

33

66 tHeORie | BeDeUtUNG Der verwurzelte Baustoff Ákos Moravánszky

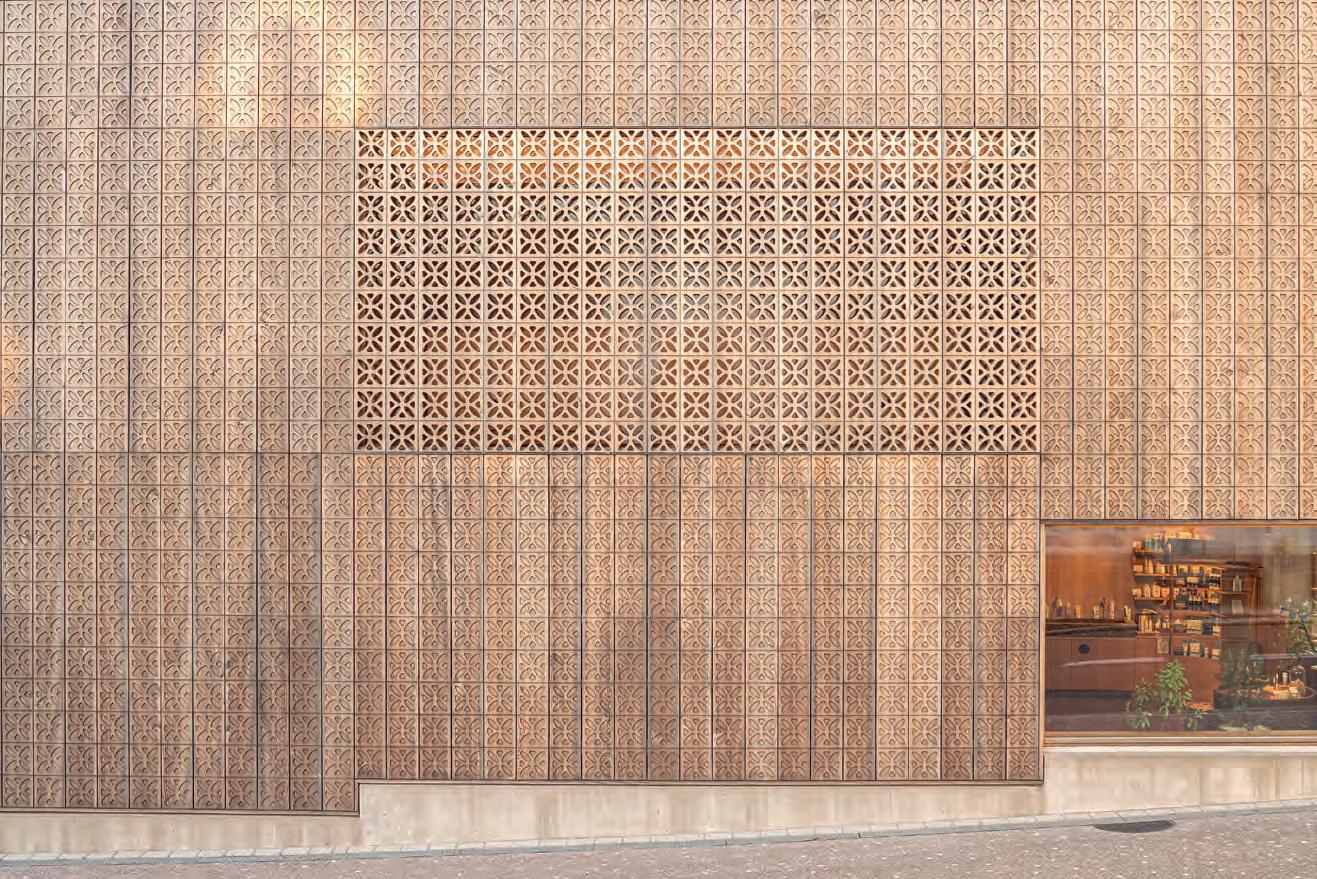

78 GeStalt | ORNaMeNt Holzbau jenseits des Nützlichen Matthias Mulitzer

86 MOBiliaR | alltaGSGeGeNStÄNDe Holz, Design, Geschichten Andreas Brandolini

FOtOeSSaY iii

97

130 BaUwiRtSCHaFt | KliMa Auf zu einer neuen Bauphilosophie Hans Joachim Schellnhuber

132 FORSt | FORSCHUNG Balanceakt – Bauen mit dem Ökosystem Wald Ulrich Schraml im Gespräch

140 ROHStOFF | teCHNOlOGie Holztechnologie im Zuge der Industrialisierung Alfred Teischinger

148 DiGitale PlaNUNG | FeRtiGUNG Holzbau-Architektur digital denken – für eine regenerative Materialkultur Achim Menges

FOtOeSSaY iV

161

178 MateRial | HYBRiDeS BaUeN Nachwachsendes Bauen entfalten Martin Rauch, Martin Mackowitz und Reinhold Straub im Gespräch

190 aUS- | weiteRBilDUNG Wissenstransfer in Architektur und Handwerk Stephan Birk und Sebastian Schmäh im Gespräch

200 SCHwaRZwalD | HaNDweRK Der Lohn des Schindelns Gerhard Zickenheiner

FOtOeSSaY V

209

242 KONStRUKtiON | POteNZial Mischform und reine Lehre Hermann Kaufmann und Markus Lager im Gespräch

250 URBaNitÄt | wOHNUNGSBaU Alternative Baupolitik der europäischen Stadt Regula Lüscher im Gespräch

FOtOeSSaY Vi

258 PHÄNOMeN | wiRKUNG Holzbaurenaissance im alemannischen Raum Dominique Gauzin-Müller 273

290 aNHaNG Fotoessay Index, Biografien, Impressum

Abb. 1 · Darstellung der Urhütte von Charles Eisen, in: Marc-Antoine Laugier, Essai sur l’architecture, 1755, ETH Baubibliothek, Zürich

| BeDeUtUNG

tHeORie

Baustoff

Á KOS MORAVÁNSZKy

Das Leben in Wäldern, Höhlen und Hainen beschrieb Vitruv, der römische Architekt der Antike, als den Urzustand des Menschen. Die Entstehung der Gesellschaft führt er auf ein thermales Ereignis zurück: Die Äste von Bäumen, vom Wind bewegt, hätten durch die Reibung Feuer entfacht. Die angenehm strahlende Wärme habe die Menschen angezogen, sie hätten ihre Freude in Worte gefasst und die ersten Behausungen gebaut. In den Jahrhunderten nach Vitruv blieb die einfache Holzhütte das Modell einer rudimentären Architektur.

Zur Zeit der Aufklärung war die Frage nach dem ersten Haus kein Thema der Archäologie. Es ging um die Definition der elementarsten Struktur, die man bereits als Architektur bezeichnen kann. Der französische Abbé Marc-Antoine Laugier erzählt in seinem Essai sur l’architecture (1755), in deutscher Ausgabe Das Manifest des Klassizismus, wie

der Mensch sein erstes Haus als Schutz vor dem Wetter baute: „Einige im Wald abgeschlagene Äste sind das für seine Zwecke geeignete Material. Er wählt die vier stärksten aus, die er senkrecht, im Quadrat angeordnet, aufstellt. Er verbindet sie mit vier anderen, die er quer über sie legt. Darüber breitet er von zwei Seiten Äste, die sich schräg ansteigend in einem Punkte berühren.“1 Das Frontispiz zu Laugiers Essay von Charles Eisen widerspricht allerdings dieser Beschreibung: Die vier Stützen der Hütte sind im Boden verwurzelte, lebende Bäume, deren Laubkronen über das rudimentäre Dach ragen. Das Bild zeigt somit das erste Haus als Zwitterwesen aus Natur und Architektur.Abb. 1

1 · Marc-Antoine Laugier, Das Manifest des Klassizismus, Zürich-München 1989, S. 34.

Abb. 5 · American Framing, Pavillon der Vereinigten Staaten auf der 17. Architekturbiennale in Venedig, 2021 © Ákos Moravánszky

Der amerikanische Beitrag zur 17. Architekturbiennale in Venedig (2021) zelebrierte „American Framing“ als eine Methode, welche die „demokratische Idee subtil, aber stark reflektiert“. Den Weichholzgerüsten liege eine grundsätzliche Gleichheit zugrunde, „no amount of money can buy you a better 2 x 4 than the 2 x 4s in the poorest neighborhood in town“.11 Abb. 5

Abb. 6 ·Die wichtigsten konstruktiven Einzelheiten der amerikanischen Fachwerk-Bausysteme, in: Konrad Wachsmann, Holzhausbau, 1930

Für Konrad Wachsmann und Sigfried Giedion galt der balloon frame als frühes Beispiel für die Industrialisierung des Bauens. In seinem „Holzhausbau“ (1930) schrieb Wachsmann bewundernd über diese Bauweise in Amerika: „In sauberen Paketen verpackt gelangen die einzelnen Bauteile, sorgfältig geordnet und gezeichnet, auf die Baustelle. Alles Spezialhandwerkzeug wird mitgeliefert, ebenso Nägel, Farbe und dergleichen. Jedermann kann sich auch sein Haus aus den durch modernste Maschinen exakt vorgearbeiteten Hölzern ohne fremde Hilfe aufrichten.“

Diese Prinzipien wollte Wachsmann auch im modernen, industrialisierten Holzbau in Deutschland umsetzen.12 Abb. 6

Abb. 7 · Vordach beim Busbahnhof in Makó, Ungarn

Architektur: Imre Makovecz, 2010

© Matthias Mulitzer

Abb. 8 · Thermalbadeanlage in Makó, Ungarn,

Architektur: Imre Makovecz, 2012

Dachansicht (o. re.), Innenraum (u. re.)

© Matthias Mulitzer

Grundriss (u. li.)

© Eszter Götz (Hg.), Imre Makovecz (1935–2011), Budapest 2016

Holztechnologie im Zuge der Industrialisierung

Al FRED TEISCHINGER

„Der Wald steht schwarz und schweiget“ – das singt sich leicht und sagt doch mehr, als man meint. Natürlich ist –sachlich gesprochen – Wald eine mal größere, mal kleinere Landfläche, die von Bäumen dominiert wird. Doch er tritt uns als etwas Eigenes gegenüber, rührt uns an, stellt Fragen, die sich einer schnellen Antwort entziehen. In vergleichsweise dicht besiedelten Ländern Mitteleuropas hat der Wald im Laufe der Geschichte für die Bevölkerung vielfältige Bedeutung gewonnen. Neben dem eigentlichen Nutzen für die Grundeigentümer bietet er mannigfaltigen Lebensraum, belebt Dichtung und Kunst, erbringt wichtige Leistungen fürs Gemeinwohl. Wald ist nicht auf Funktion zu reduzieren. Seine „Dichte“ bringt es freilich mit sich, dass zunehmend ein Zielkonflikt zwischen den Waldeigentümer:innen mit prioritärem Nutzungsziel und anderen Interessengruppen bzw. der Gesellschaft auftreten.

Im öffentlichen Bewusstsein verankert sind die Schutzfunktion des Waldes vor Lawinen und Muren, das Rückhaltevermögen des Waldes bei Starkregen und damit die Wasserregulierung von Quellschüttungen, Bächen und Flüssen. Diese historisch häufig als Gemeinwohlwirkung bzw. Wohlfahrtswirkung benannte Funktion des Waldes wird heute zunehmend als Ökosystemleistung benannt.1

Von der Gesellschaft werden neben schon bestehenden öffentlichen Zugängen zum Wald weitere Möglichkeiten eines Wald- und Naturerlebnisses und damit gleichzeitig auch Einschränkungen für die Waldbesitzer eingefordert. Klimaschutz und Biodiversität sind weitere Aspekte in der Waldbewirtschaftung. Aus den vielfältigen Publikationen der leider oft unsachlich geführten Debatte zu heutigen Aufgaben und Herausforderungen der Forstwirtschaft sei als Beispiel für einen tiefgründigen interdisziplinären Zugang zur Forstwirtschaft auf den von Michael Rosenberger und Norbert Weigl geführten Diskurs sowie auf die Praxiserfahrung der Forstmanager Freidhager und Schöppl hingewiesen.

Die wohl wichtigste Wirkung des Waldes im Sinne seiner Wohlfahrtsleistung ergibt sich aus der Fotosynthese. Im biochemischen Prozess bauen die Pflanzenzellen der grünen Blätter und Nadeln Kohlendioxid (CO2) aus der Umgebungsluft mit Hilfe der Energie der Sonne zu Zuckerbestandteilen um, die wiederum als Nährstoff dem Metabolismus des Baumes und damit auch der Holzbildung dienen. Dabei wird Kohlenstoff (C) im Holz des Stammes und der Wurzeln gebunden und Sauerstoff (O2) an die Umgebungsluft abgegeben, was eine wichtige Stabilisierungswirkung auf den Sauerstoffgehalt unserer Atmosphäre hat. Wir atmen gewissermaßen das, was uns der Wald an guter Luft zur Verfügung stellt.

Zur Vielfalt der Holzprodukte

Die wesentlichen Stränge zur Nutzung von Holz als Rohstoff sind in Abbildung 1 zusammengefasst. Nicht jedes Holz, nicht jede Holzart, nicht jedes Rohholzsortiment mit einer definierten Güteklasse ist für jeden dieser oben genannten

Wald: Rohstoff Holz (Nadelholz / Laubholz)

Nutzungsstränge geeignet. Beispielsweise sind für Bauholz und Bauholzprodukte (Brettschichtholz, Brettsperrholz) nur ganz spezielle Stammholzabschnitte und Qualitäten geeignet, vorwiegend aus Fichte, die ein ideales Verhältnis von Materialdichte und mechanischen Eigenschaften aufweist.

Sortimente und Qualitätsklassen Prozesse Halbzeuge/Halbfabrikate

Säge- und Furnierholz

Industrierundholz

Waldrestholz Fluggehölze

Abb. 1 · Verschiedene Stränge der Rohholznutzung

Massivholz und massivholznahe Produkte wie Bauholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz, Sperrholz, Furnierlagenholz etc. für primär tragende Zwecke im Bauwesen

Massivholz und massivholznahe Produkte für nicht tragende und andere technische Zwecke (beispielsweise Holzpaletten, auf denen ein Großteil des Gütertransports ruht)

Massivholz und davon abgeleitete Produkte für primär dekorative Zwecke wie den Möbelbau (Massivholzmöbel) und Innenausbau (Profilholz, Fenster, Türen, Treppen, Parkett usw.)

Holzwerkstoffe (mit Beschichtungen) als Ausgangsmaterial für Möbel und Inneneinrichtungen sowie Bauelemente

Zellstoff als Ausgangsmaterial für Papier (verschiedenste Papierarten), Karton (die Bedeutung von Karton in der Verpackung!) und Textilfasern (Ersatz für Baumwolle, deren Anbau wegen des Wasserbedarfs Flüsse und Seen trockenlegt) sowie Hygieneprodukte usw.

Fein- und Basischemikalien aus Holz (Holzbioraffinerie), derzeit meist in Verbindung mit der Zellstoffherstellung

Holz als Energieträger

Altholz / Altpapier / Faser

Seitenströme/Koppelprodukte Prozessenergie (innerhalb der Prozesskette) primäre Materialströme

Endprodukte

Abb. 4 · Die livMatS Biomimetic Shell ist eine leichte, gedämmte Holzsegmentschale für ganzjährige und dauerhafte Nutzung.

© Roland Halbe

die Materialstruktur der Verschattungselemente so auszubilden, dass diese – in Reaktion auf die Veränderungen der täglichen und jahreszeitlichen Wetterzyklen – von selbst ihre Form zur Regulierung des Innenklimas anpassen. Die Holzschale selbst ist mit Holzweichfaserdämmung ausgestattet. Eine thermisch aktivierte Bodenplatte aus Recyclingbeton, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen aus lokaler Geothermie arbeitet, stellt in den Wintermonaten einen thermischen Innenraumkomfort sicher und kühlt das Gebäude im Sommer. Zusammen schaffen die wetterresponsive Fassade, die hochgedämmte Gebäudehülle und die aktivierte Bodenplatte einen ganzjährig thermisch komfortablen Raum, ohne dass eine weitere technische Gebäudeausstattung erforderlich ist.

Die unverwechselbare Form der Schale ergibt sich aus der gezielten Verzweigung zweier Teilschalen von unterschiedlicher Form und Größe. So entsteht ein sich öffnendes Oberlicht, das bei konventionellen Schalenbauten nur selten zu finden ist. Im montierten Zustand wirkt die Holzschale aus 127 unterschiedlichen Hohlkassetten, die über Kreuzverschraubungen gefügt werden, durch ihre gekrümmte Geometrie als formaktives Flächentragwerk, das eine stützenfreie Spannweite von 16 Metern bei einem Gewicht von nur 27 kg/m² Schalenfläche erreicht. Der Mehraufwand in Planung und Ausführung, der mit dieser lastangepassten und geometrisch ausdifferenzierten Konstruktion einhergeht und diese normalerweise unwirtschaftlich werden lässt, kann durch integrative computerbasierte Planungs-

methoden, robotische Fertigung und automatisierte Montage kompensiert werden, was zu einer erheblichen Reduktion des Ressourcenverbrauchs und des ökologischen Fußabdrucks führt. So zeigt eine ausführliche Lebenszyklusanalyse, dass im Vergleich zu einer herkömmlichen Holzbaukonstruktion der Materialaufwand um 50 Prozent und das Erderwärmungspotenzial um 63 Prozent geringer ausfällt. Das Bauprinzip sieht zudem vor, dass die gesamte Baustruktur als solche wiederverwendbar ist, aber auch sortenrein in ihre baulichen Bestandteile getrennt werden kann.11

11 · Die Projektbeschreibung der livMatS Biomimetic Shell ist eine gekürzte Version des Pressetexts, online unter: www.icd.unistuttgart.de/de/projekte/ livmats-biomimetic-shell/, abgerufen am 24.4.2024.

Abb. 5 · Robotische Positionierung und Verschraubung der tragenden Holzsegmente.

© ICD/ITKE Universität Stuttgart

Herausgeber:innen

Marina Hämmerle und Florian Aicher

Auftraggeber

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Koordination

Referat 54 – Koordination Holzbau-Offensive

Konzept, Organisation und Produktion

Marina Hämmerle und Florian Aicher

Autor:innen

Florian Aicher, Andreas Brandolini, Zora del Buono, Dominique Gauzin-Müller, Marina Hämmerle, Achim Menges, Ákos Moravánszky, Matthias Mulitzer, Hans Joachim Schellnhuber, Alfred Teischinger, Gerhard Zickenheiner

Gesprächspartner:innen

Stephan Birk, Hermann Kaufmann, Markus Lager, Regula Lüscher, Martin Mackowitz, Martin Rauch, Sebastian Schmäh, Ulrich Schraml, Reinhold Straub

Fotografie

Petra Steiner

Gestaltung

Stefan Gassner

Lektorat

Esther Pirchner

Verlag

Edition DETAIL, München

Sandra Hofmeister

Reproduktion

Repro Ludwig, Zell am See, at Produktion und DtP: Roswitha Siegler

Druck und Bindung

Memminger MedienCentrum Druckerei und Verlags-aG, Memmingen

Papier

GardaPat 13 KiaRa, 115 g

Munken Print Cream 15, 115 g

Die für dieses Buch verwendeten FSC-zertifizierten

Papiere werden aus Fasern hergestellt, die nachweislich aus umwelt- und sozialverträglicher Herkunft stammen.

© 2025, 1. Auflage

DETAIL Architecture GmbH, München detail.de books@detail.de

ISBN Print 978-3-95553-662-6

ISBN e-book 978-3-95553-663-3

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über: dnb.d-nb.de

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen, Zeichnungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.

Bildnachweis

Fotoessays:

Petra Steiner 1–16, 33–64, 97–128, 161–176, 209–240, 273–288

Fotos Textteil:

Florian Aicher 86 | Tonatiuh Ambrosetti 68 | Adolf Bereuter 267 | Flora Bignon 268 | Stephan Birk 199 | Dominique GauzinMüller 261 | Markus Gohm 258 | Roland Halbe 150, 154, 157, 159, 263 | Hiepler Brunier 244 | iCD/itKe Universität Stuttgart 151, 155 | Martin Maier 195 | Thomas Mayer Archive 257 | Hanno Mackowitz 188 | Ákos Moravánszky 72, 73, 75, 76, 77 | Matthias Mulitzer 80, 82, 85 | Julian Pierre 268 | Norman Radon 243 | Rainer Rehfeld 260 | Petra Steiner 79, 87, 89, 93, 180, 265 | Bengt Stiller 244 | Reinhold Straub 183, 184 | Nicolas Waltefaugle 269 | Gerhard Zickenheiner 207