DIGESTO ECON6MICO

SOBOSIUSPÍCIOSDI ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

E D> FEDERAÇÃO 00 COMERCIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

S I ^1 A R

A comunidado do carvfio o do bço — Rlchard Lewlnsohn Planojamonlo do dcocnvolvimonto econômico do países sub-desonvolvldos Roborto de Oliveira Campos O polróloo brasileiro — Monopólio estatal e livre empresa — Odilon Braga Crise do Direito o Direito da Crise — Finalidade da aula

Afonso Arinos de Melo Franco A moeda na economia liberal e na economia dirigida — Dorival Teixeira Vieira Os fundamentos sociológicos da Economia Política — Djacir Menezes Alguns aspectos da imigração om São Paulo — O movimento imigratório José Francisco de Camargo

o preço_ único do açúcar — Roberto Pinto de Souza A inflação, o empréstimo compulsório o o imposto extraordinário sôbre o capital Bemard Pajiste Um defensor da Justiça e da liberdade — Afonso Arinos de Melo Franco A fome do mundo Estanislau Fischlowitz

A cafcicultura nas zonas novas — José Testa I A sociedade, o poder e a representação — José Pedro Galvão de Souza Valorizaçao da Amazônia São Paxilo na Constituinto de 1891 — Francisco Glicório — Otto Prazeres

Pimenlel Gomes

3

i

I

I » ABRIL DE 1952 — ANO VIII N.o 89

ESTA X VENDA

nos principais pontos de jornais no Brasil, ao preço de Cr$ 5.OU Os nossos agentes da relação abaixo estão aptos n suprir qualquer encomenda, bem como a receber podidos de assinatma:s r.o de Cr$ 50,00 anuais.

Agenie geral para o Brasil FERNANDO CHINAGLIA

Avenida Presidente Vargas, 502, 19.o endar Rio de Janeiro

AJagoas: Manoel Kspindola, Praca Pe dro II, 4ü. Maceió.

Amazonas: Agência Frelfas Ttua quun Sarmento. 2a. Manaus.

Bahia:

Paraná: J. Gbiagnonc, Rua 15 de No vembro. 123. Curitiba.

Joa-

Alfredo J. de Souza & Cia. li Sdldânliü dti Gomo, t>, Ssivador.

Ceará: J. Alaor de Albuquerque & "'ia Praça do Ferreira. G21. Fortaleza!

Espírito Santo: Viuva Copolilo & FiIhos. Rua Jerônimo Monteiro. 3G1 Vitória. ●

Goiás: João Manarino. Rua Setenta A Goiânia. *

Maranhão: Rua

Livraria Universal Joâo Lisboa, 114, SSo Luiz. ’

Mato Grosso: Carvalho. Pinheiro & Cia.. Pça- da Republica. 20. Cuiabá

Minas Gorais: Joaquim Moss Velloso Avenida dos Andradas. 330. Bolei Horizonte

Pará: Albano « Martins & Cia.. Tra vessa Can.oos Sales. 8.^89. Belém.

. Lnja das Revistas. Rua Bado Triunfo. ãlO-A, Joâo Pessoa. Paraíba ráo

Pernambuco: Chinnglia.

Fernando Hua tio Impciaüor. 221. 3.0 andar. Recife.

Piauí: Cláudio M. Tote. Tercslna.

Rio do Janeiro: Fernando ChlnagUa. Av. Presidente Vargas, andar. 502. 19.0

Rio Grande do Norto: Luís Romüo, Avenida Tavares Lira. 48, Natal.

Rio Grande do Sul: Sòmcnte para Por to Alegro; Octavio Sagebin, Rua 7 de Setembro, 78!l. Porto Alegre. Para locais fora de Pôrto Alegre: Fernando Chinaglia. R. de Janeiro.

Santa Catarina: Pedro Xavier & Cia.. Rua Felipe Scbmldt. 8, Florianóp.

São Paulo: A Intelectual. Ltdn.. Via duto Santa Efigcnla. 201, S. Paulo.

Sergipe: Livraria Regina Ltda.. Rua Joâo Pessoa, 137, Aracaju.

Território do Acre: Dlôgenes de Oli veira, Rio Branco.

o DIGESTO

ECONÔMICO

CONSELHO DIRETOR — Prof. Dr. Benediclo Montenegro — Rogério Giorgi diretores executivos — Dr. Urozimbo O. Roxo Loureiro

José Floriano de Toledo — Jair Ribeiro da Silva — Dr. Olavo de Almeida Pinlo conselho Técnico — Dr. Francisco Prestes Maia — Dr. Fernando Rudge Leite — Ernesto Barbosa Tomanik

Jacques Perroy CONSELHO FISCAL — Dr, Carlos A. Carvalho Pinto — Prof. íris Miguel Rotundo — Prof. Dr. Jairo de Almeida Ramos — Horácio de Mello

Eihel

COMPANHIA NACIONAL DE

INVESTIMENTOS «CNI» Cr$ 50.000.000,00 Capital

Suplentes > SÉDE SOCIAL Bua José Bonifácio, 209 — 6.0 andar (Edifício Brasília) Telefone: 35-1197 SÃO PAULO > í

—

—

— Miguel

— Alexandre Hornstein o Presidente Vice-Presidente Presidente Int.° Superintendente Int. Diretor Diretor Int.o Presidente Membros efetivos

1 f 4 á i não devem faltar os aparelhos sanitários SOUZA NOSCHESE I t * í coohacidoa poique aâo oa mola porlsllo^ V!SITE NOSSAS EXPOSIÇÕES Em aossa iota: Rua Marconi. 28 — Tel. 4*8876 — São PQUlo IIMDAS coaii '80C. ilN. C0M£ACI0 E INDOSTflMS SOUZA NOSCHESE OUIABILIOAM <mrr> ÍL, v“S São Paulo ● Malrl2: Ruo )ullo Riboiro. 243*Tol.9*1164 - C.PoatoL 920 rUbxU: n. Oii^la. *rf ■ ImL 8-S314 ● & Paulo ● R.loOe Poa . isa-ToL aoat smm Vi aEPBCaCMTANTCSi «rreiXElHA A CIA. LTDA. Bao blo«bu«le. 4SI - BIO DE lAtaeiKO ALBERTO NICBO A CIA B«a Dr. MurKy. 4lf - CORITtBA llHMAt PtmiTAl

AUTOMÓVEIS <r MOTOCICLETAS * BICICLETAS <r AVIÕES * L> ANOS r de setecSo rigorosa serviço perfeito assistência constante CASSIO MUNIZ S.A.-IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO l< PRESTIGIOSOS CONCESSIONÁRIOS DE: GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A ● Buicl ● Chovrol©» ● Pocos (Ovorseos) e produtos Frigidoiro - RCA VICTOR INTERNACIONAL DIVISlON.Díjcoj, Ràdiot, Tolovlsào, Victroloi, Volvulos. Relngorodores - GENERAL PAINT CORPORATION . Tmtos 0 Vernizes - CESSNA AIRCRAFJ CO.● Aviòet, ocoisórlot 0 pocos - CONTINENTAL MOTORS LTp.. Motores poro ovióes RALEIGH CVCLE CO. LTD. ● Bicicletas e pecos - MOTOCICLETAS ● AfilEL N. S. U. ● JAWA.C.Z. T. o pecos ''PRODUTOS LIBERTY" Encorodeiros Liquidificodores ● Rodios Liberty ● Fonogrolos ● APEX Procter - CINE-FOTO ● Films Tolos Auroro«Proietoros Forwoy «Lentes llei e Elgeet - SERVEL INC.-Rolngorodores ò Kerosene ● GENERAL ELECTRIC CO.LTO.RoFrlgorodores domésticos e utensílios O el&tricos ● FABRIQUES 0’ARMES UNIES DE LIEGE ● Armas e mumcòes ●tr; 3 CASStOMUNU SA t/i ... a te. CASSIO MUNIZ S.A. IMPORTBCAO l COMERCIO SÀO PAULO Proço do Republica. 309 Ruo Evorisio do Veigo, 34 e 36 ● ESQ. SíÃidOr OãIIIíS RIO * i(T TINTAS E VERNIZES ARTIGOS PARA PRESENTE: r f

publicará no próximo númoro:

PLANEJAMENTO DO DESENVOL VIMENTO ECONÔMICO DE PAÍ SES SUlíOESENVOLVIDOS bcrlo clc C)livcira Campos.

EoO Digesio Econômico. órgSo de in formações econômicas e flnanceiÍíif-*A P^licado mensalmente pela Zditôra Comercial Ltda

EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS

Pedro Deniostliene.s Rache..

SOCIEDADE BANDEIRANTE DAS MINAS Franco.

Afonso Arínos do Melo Na transcrição de artigos pede-se

SÍNTESE DA HISTÓRIA ECONÔMI

e Acejta-se Cr$ 50,00 Cr? 58.00 Cr? 5,00 Cr? 3,00 Redação e Administração: Rua Boa Vista, 51. Telefone: 33-1112 — Ramal 19 Caixa Postal, 8240 São Paulo

intercâmbio com nubli9.0 andar .4

* DIGESTO ECOAlâUICe g lUNcg los msúcios

raMiniii ikissi PubUcado sob oi auspíeles dc SSSOCIACÍO COMERGIALDE SlO FAULI ● do FEDERAClO DO CQMÍRCID DO ESTADO DE SlO PAULO

O Digosto Ecoiiómictft

t

iun

(

Dfrolor superlnlendente: Maríim Affonso Xavier da Silveira Diretor: Antonio Gontijo de Carvalho

A direção não se responsabiliza pelos dados cujas fontes estejam devidamente citadas conceitos emitidos nados. nem pelos em artigos assiA

CA DO BRASIL — Roberto Pinto d Sousa. ASSINATURAS: Digeslo Econômico Ano (simples) ... " (registrado) Número do mês Atrasado:

A COMUNIDADE DE CARVAO E DE AÇO ]

RlCHAlXn LE^\^NSOH^● '

EEsta fórmula ocasionou interpreMuitos comenta- , NiHAHÁ pròxiniamenttí cm vigor “ Comunidade Européia de Carde Aço”, mais conhecida sob Plano Schuman”.

a

A

raratificaçao com a sua

vao e o nome de data definitiva do início das ativida des deste organismo depende da tificação do acordo intergovernamental jielo parlamento belga, inas, mes mo no caso de êste processo ainda de morar, a realização do plano parece assegurada pelos parlamentos da França e da Alemanha, os dois principais países produtores.

autores. 1950, numa com a imprensa em Paris, o bert Schuman, ministro das Relações Exteriores da França, expôs as dire trizes do plano, a primeira impres são foi a de um conceito completa mente novo e muito audacioso. AinCo¬ da não se utilizava o nome de munidade Européia”, mas, o ministro francês dizia textualmente: Pela (“mise en colocação em comum commun”) da produção básica e pe la instituição de uma Alta Autori dade nova, cujas decisões ligarão a França, a Alemanha e os países ade rentes, eSta proposta realizará os primeii'os fundamentos concretos de uma Federação européia^ indispensável à preservação da paz.”

tações exageradas, ristas pensaram que o objetivo seria ^ uma verdadeira fusão de todas as^ indústrias cafboníferas e siderúrgicas ^ da Europa ocidental, espécie de con- . domínio ou, pelo menos, de uma produção cem por cento dirigida por uma autoridade internacional, pretação parecia lógica em vista das ^ condições em que surgiu o plano. Schuman.

( Tal inter-

O problema do Ruhr

O grande problema econômico que inquietava naquela época a França ^ era a futura organização do Ruhr. ; As poderosas empresas de carvão e de aço na bacia do Ruhr (RenâniaWestfália) encontram-se desde o fim da guerra na zona de ocupação britância, mas sua administração achava-se sob o controle absoluto de uma autoridade interaliada, na qual a França era representada, ao lado dos Estados Unidos e da Inglaterra. Os industriais alemães insistiam na “li- , bertação” econômica do Ruhr, sem a qual não seria possível levar a pro dução a um nível necessário para a j recuperação da Alemanha, como tam- ■, bém para a defesa do mundo ociden- ^ tal. Os inglêses e, sobretudo, os , americanos apoiavam o ponto de vis- ^ ta alemão e estavam inclinados a .● abolir as restrições impostas à pro- ^ dução e à gestão dos negócios, a de- ■ volver as minas e usinas aos antigos . donos e a deixar a política industrial às autoridades alemãs.

17

\

1

1

Trata-se, sòm dúvida, de um gran de acontecimento, não somente para o futuro da Europa ocidental, como mundial. também para a economia Entretanto, o alcance talvez seja mais limitado dq que acreditavam seus Quando, em 9 de maio de sensacional entrevista sr. Ro>r

O

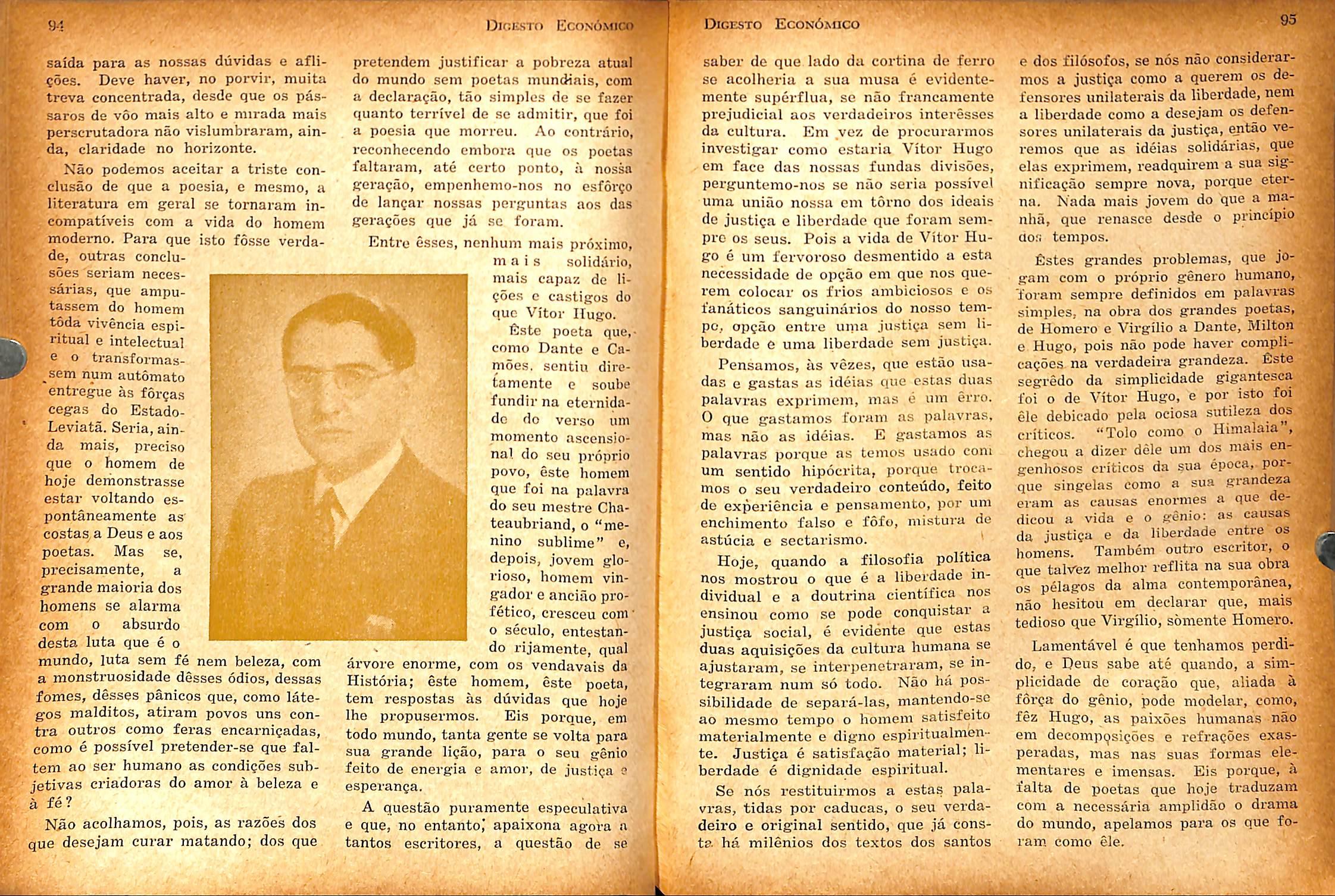

Tal resolução, porém, teria impHcaíio sérios perigos econômicos como também políticos pax*a a França, restabelecimento do poder econômico do Ruhr sob a direção e responsabi lidade exclusiva dos alemães era con siderado em Paris como um golpe contra a segurança da França e do tóda a Europa. A fim de eliminar' este perigo, o sr. Schuman, com o endosso de seu governo, lançou seu plano, elaborado, aliás, nos seus por menores técnicos, por um grande es pecialista do planejamento, sr. Jean Monnet.

O Plano Schuman foi, assim, de origem, um “Ersatz” para a inter nacionalização do Kuhr. Não obs tante, foi uma oferta das mais

Aderente.s e ausentes

Em i)rincípio, todos os países euro peus, mesmo os do outro lado da cor tina de ferro, são admitidos na Co munidade de Carvão e de Aço. no clima de “guerra fria”, os países ocidentais cortamente não estariam muito intei‘essados na extensãt) da Comunidade para o Leste, dentro da Europa ocidental, nem todo.s os países produtores mostram ansiosos de )>aiticii)a3em dessa Co munidade-. A Inglateira, maior dutor de carvão e de

U si mesma

generosas que um país como a Fran ça podia fazer ao seu ditário”. inimigo hereA Fran ça nao reivindicou para prerrogativa polí tica alguma, nem

vantagens econô micas a título de reparações, como o fêz após a primeira guerra mun dial. Concordou em sujeitar suas próindústrias de carvão e de aço pnas e até suas minas de ferro — as mais da Europa — ao mesmo regiinternacional ao qual seriam indústrias alemãs.

ricas suCom me jeitas as usual habiUdade diplomática, os .sua franceses evitaram tudo que pudesse sensibilidade germânica ou desconfiança dos outros Não se falou mais

Mas, -so proaço na Eu,, pa ocidental, ficou fora dela. países escandinavos imitaram pio britânico o abstiveram Suíça, cuja çãü neste domíni é pouco impüí-tí te, também fio,,,, fora da Comunidi de, a Áustria a Iugoslávia iguaj.! mento. A E

oOs o exem-He. A P»'ocluo inie «Panha

não foi convidada Todavia, um ano do aixis Pono s .sa f o i monegociações, assinaclò na fa sa sala do Relógio do Ministério dos Negócios Exterio res em Paris, em 18 de abril de 1951 um acordo entre seis países que trolam cerca de 60% da produção de cai‘vão e 70% da de aço da Eur ocidental. Os países signatários foi-am: a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo.

Já a simples enumeração mostra que se ti*ata de países de vulto

conopa eco

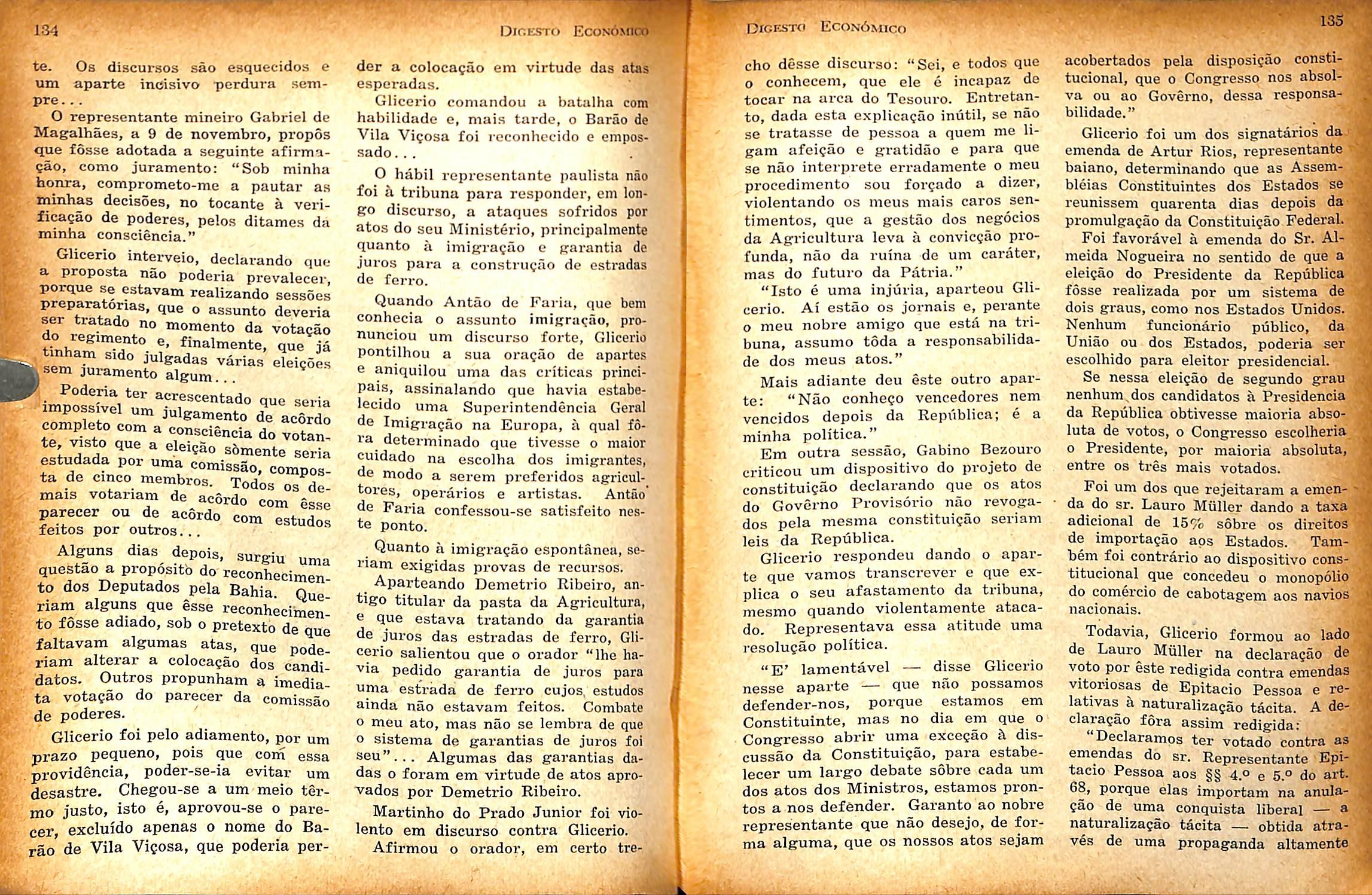

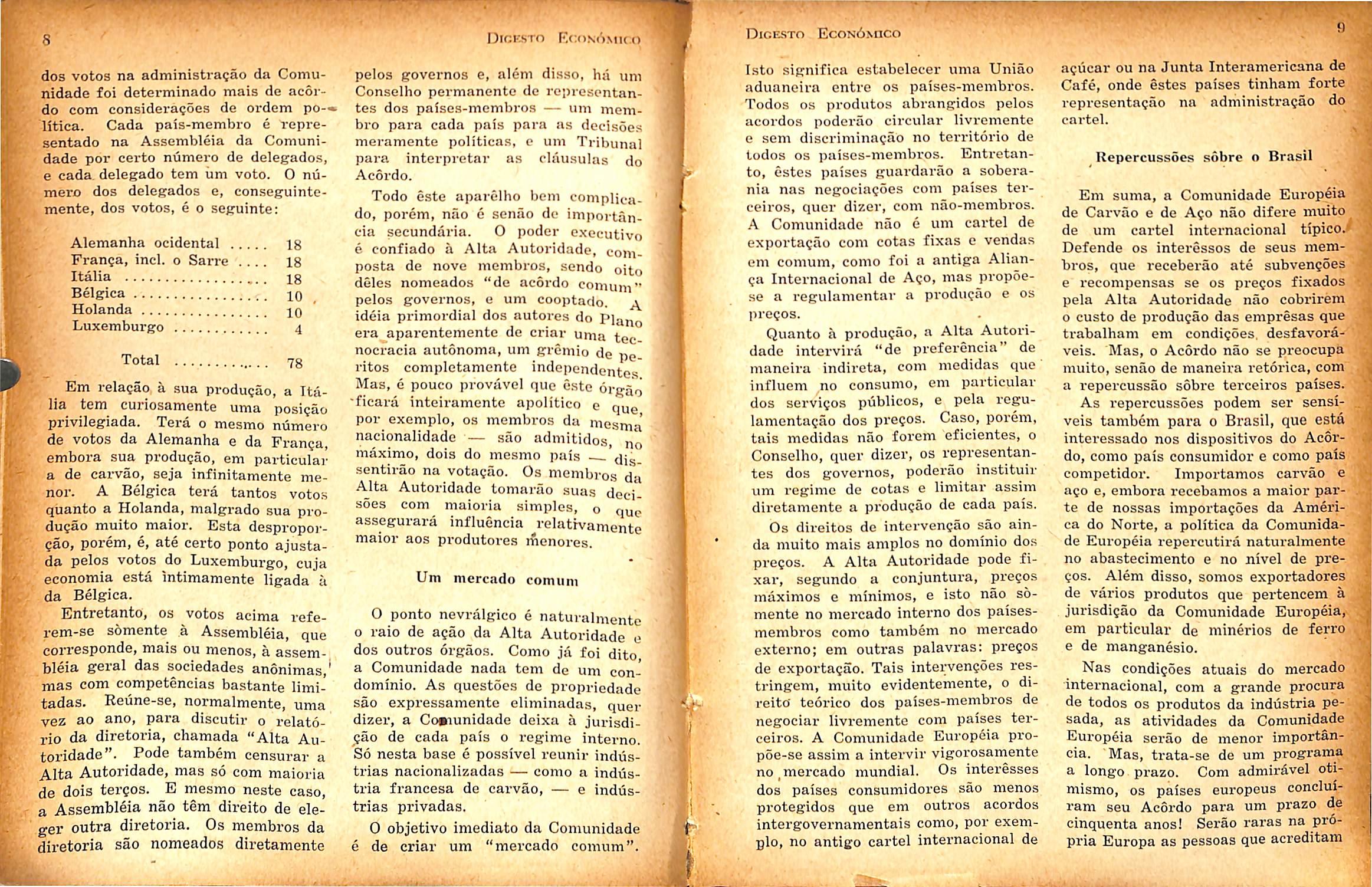

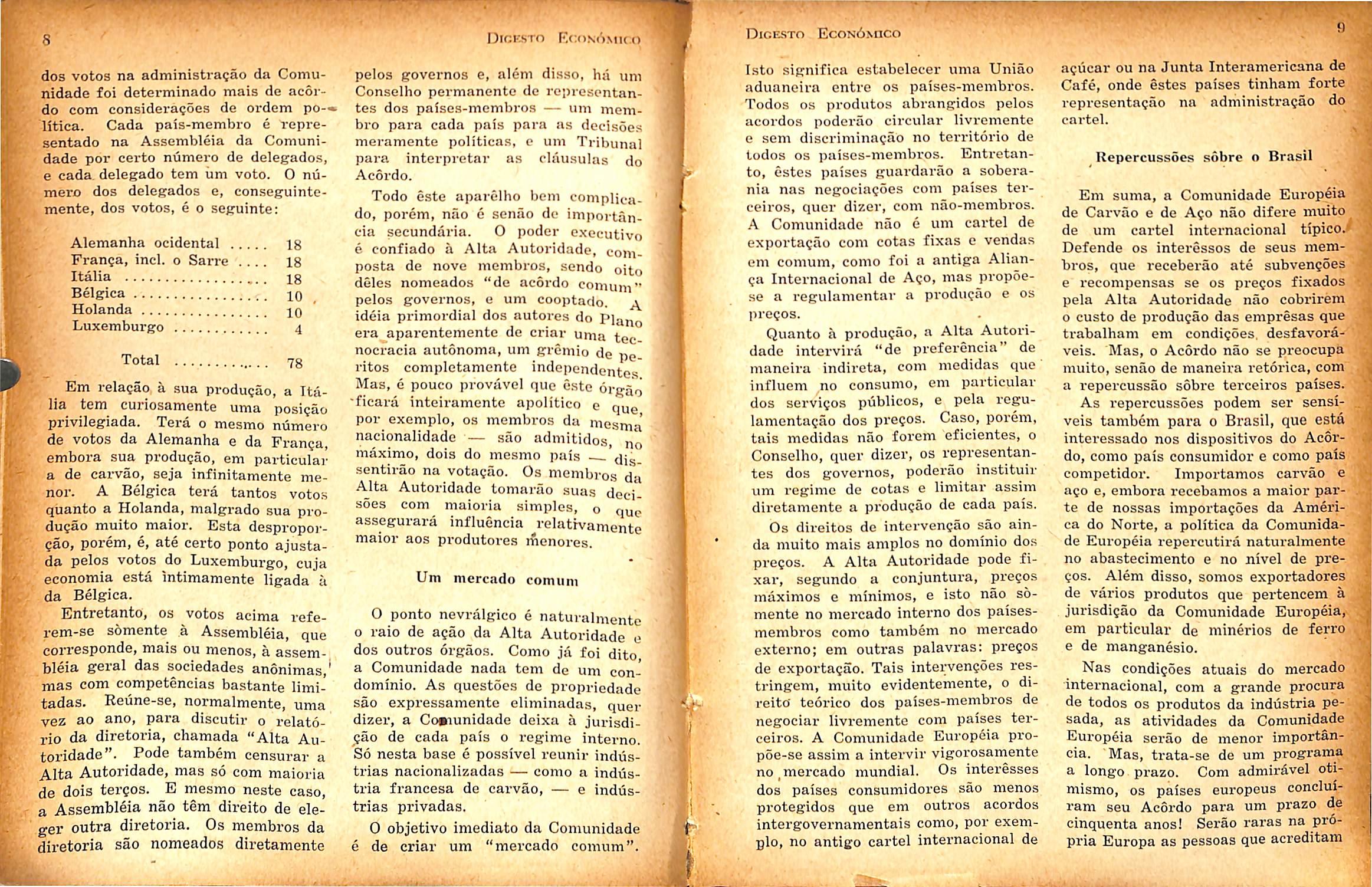

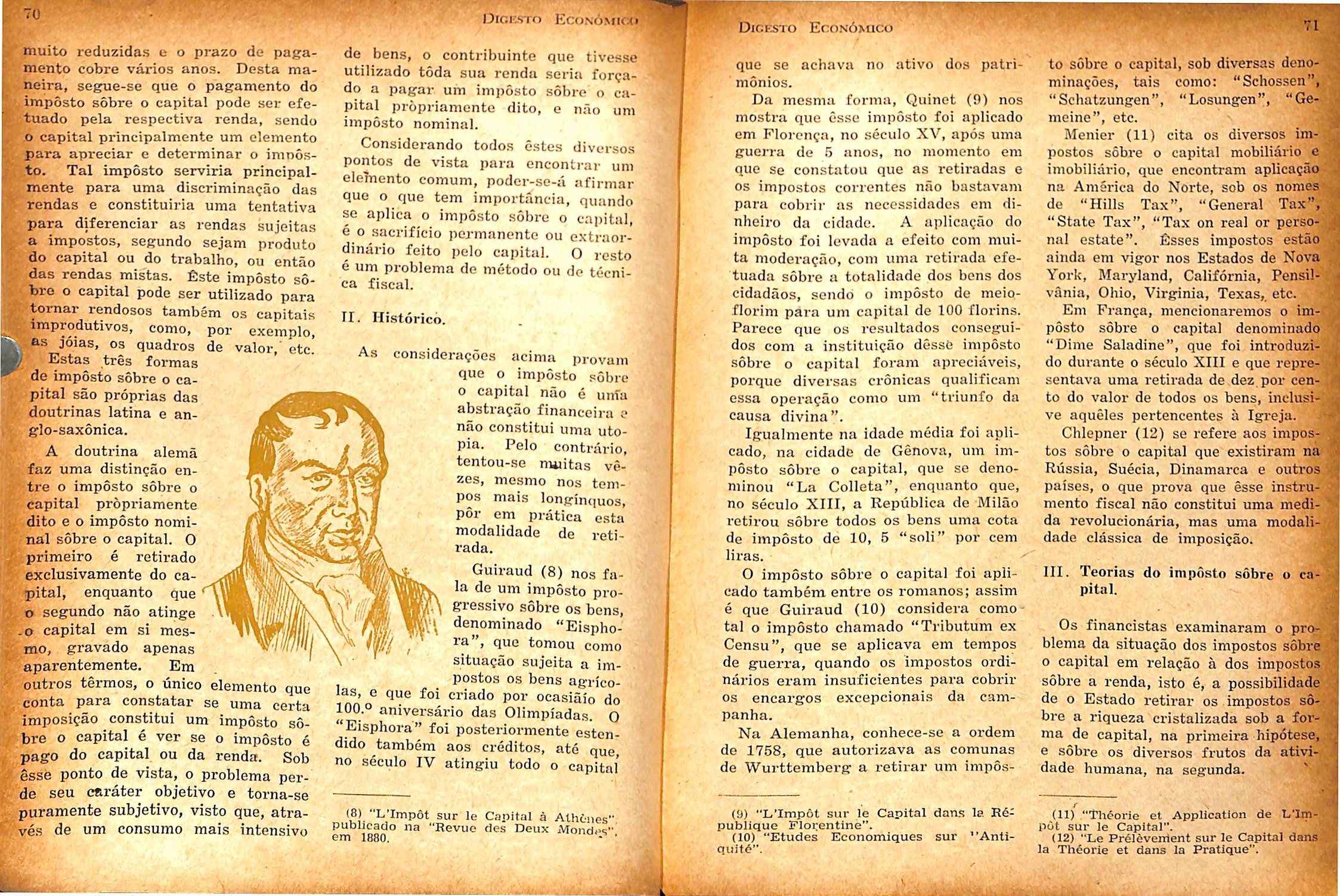

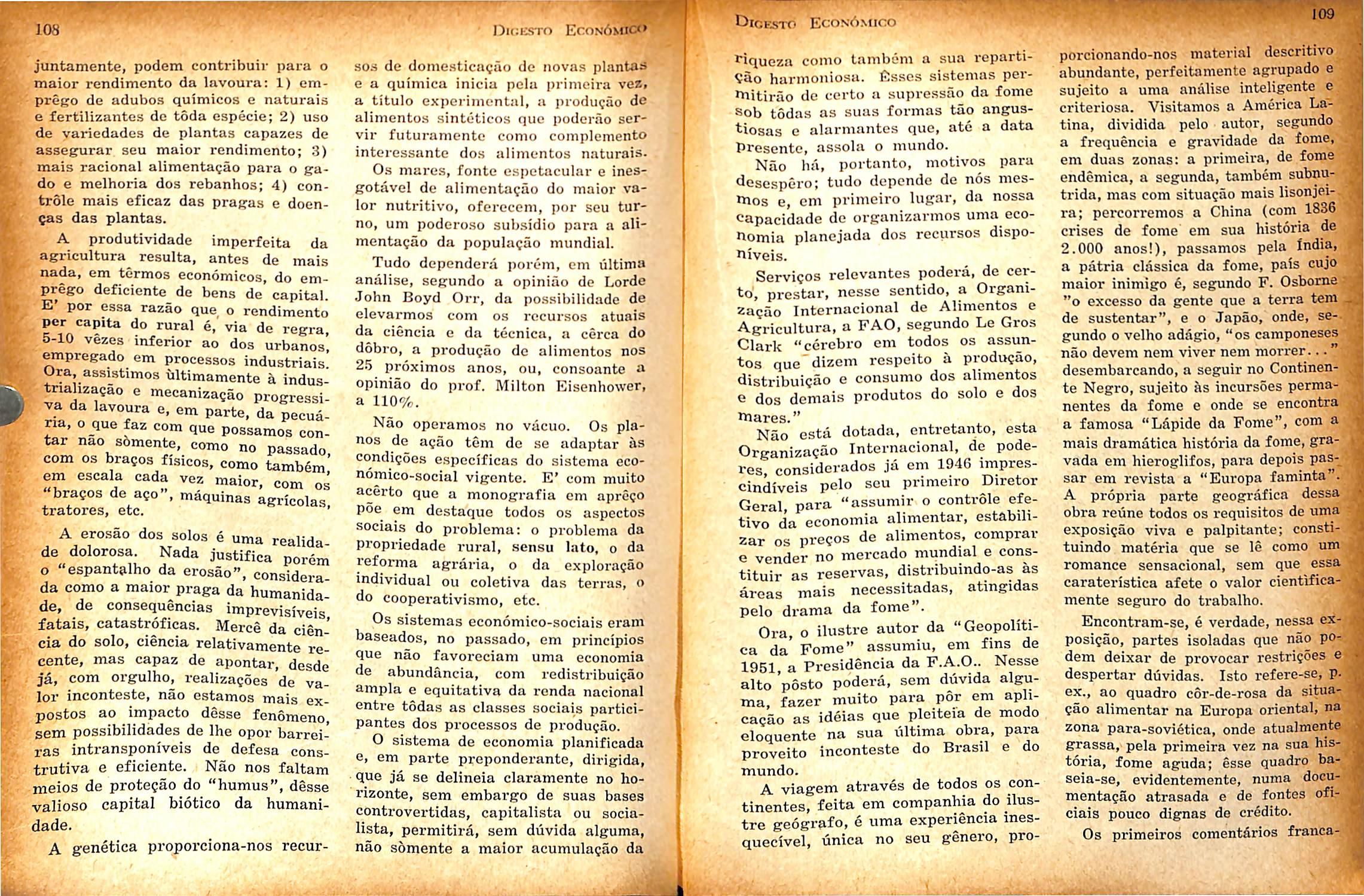

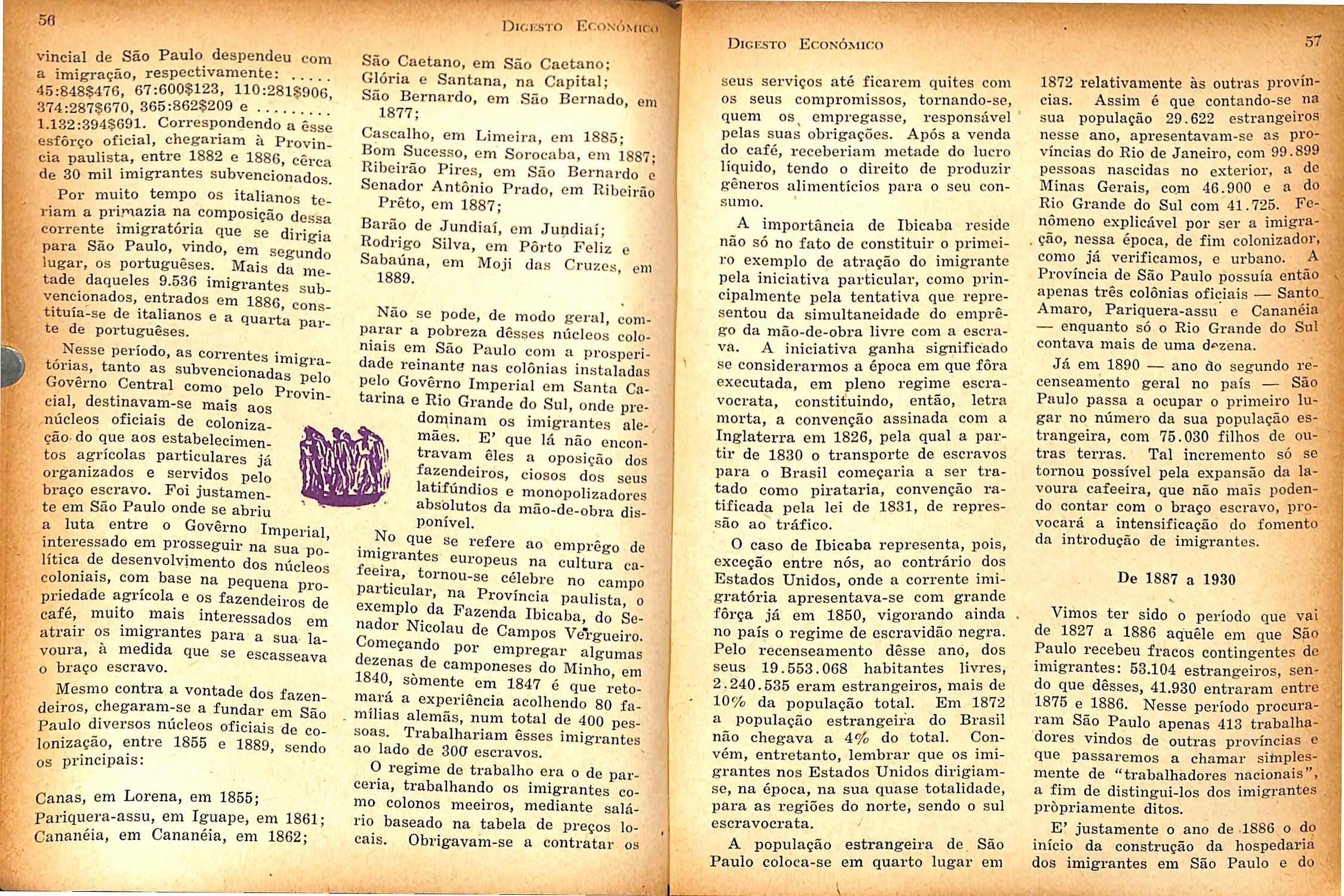

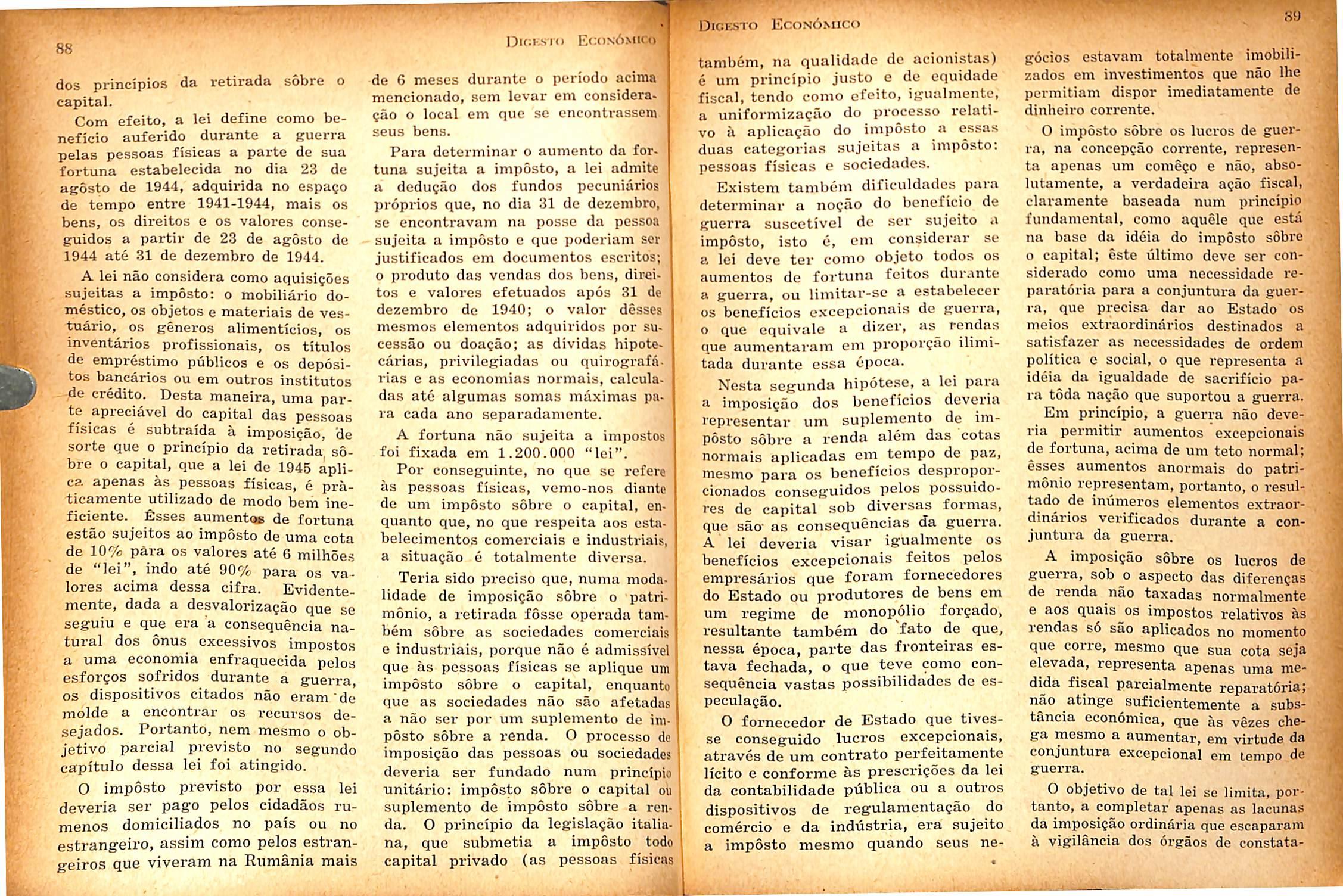

chocar a a provocar países produtores. nômico e político bem diferente. A produção dos principais produtos dos países-membros da Comunidade foi em 1950 a seguinte: Ruhr, e sim unicamente nos intecomuns da Europa. no rêsses

(; Du.i ^^to !●> oxoMirn

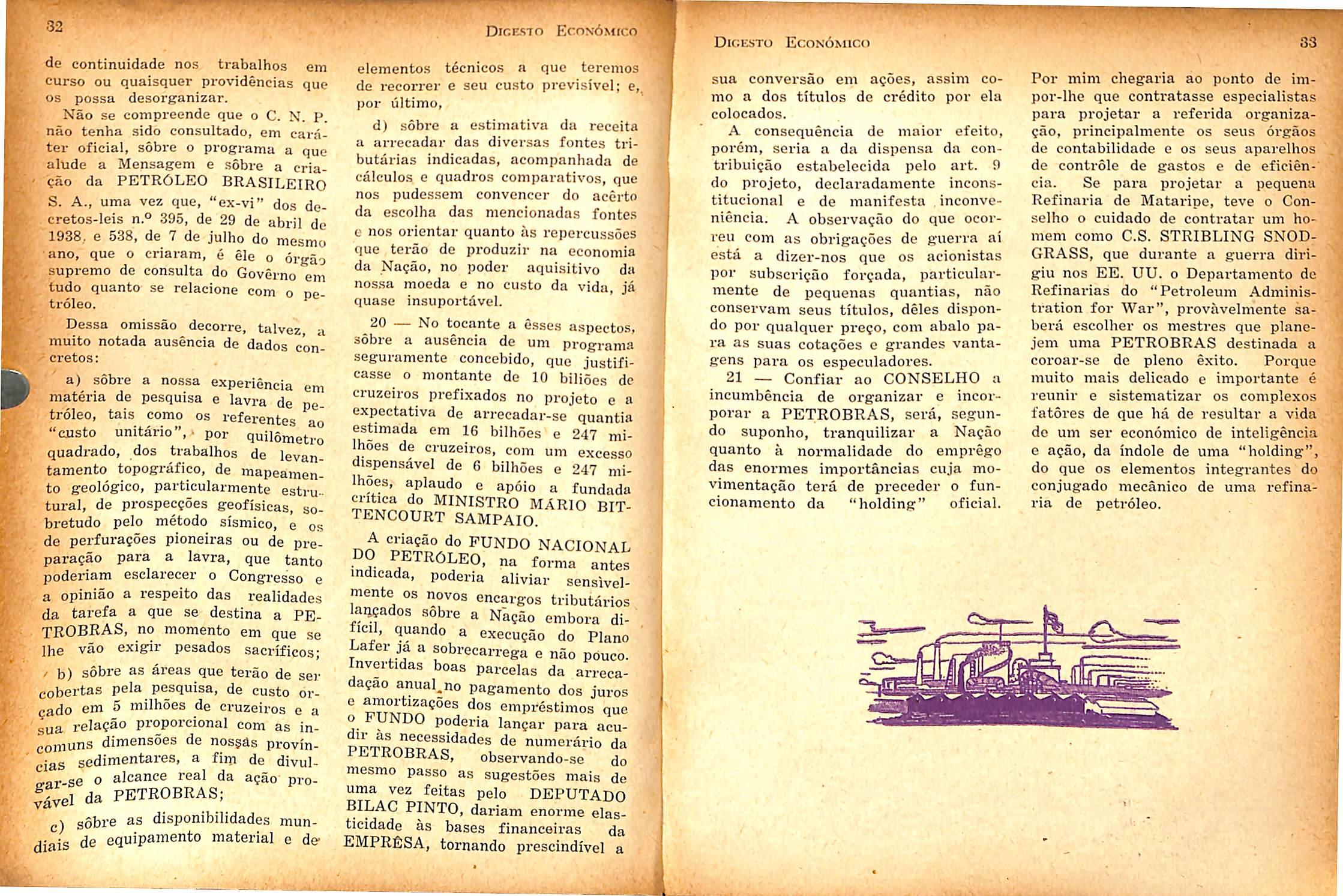

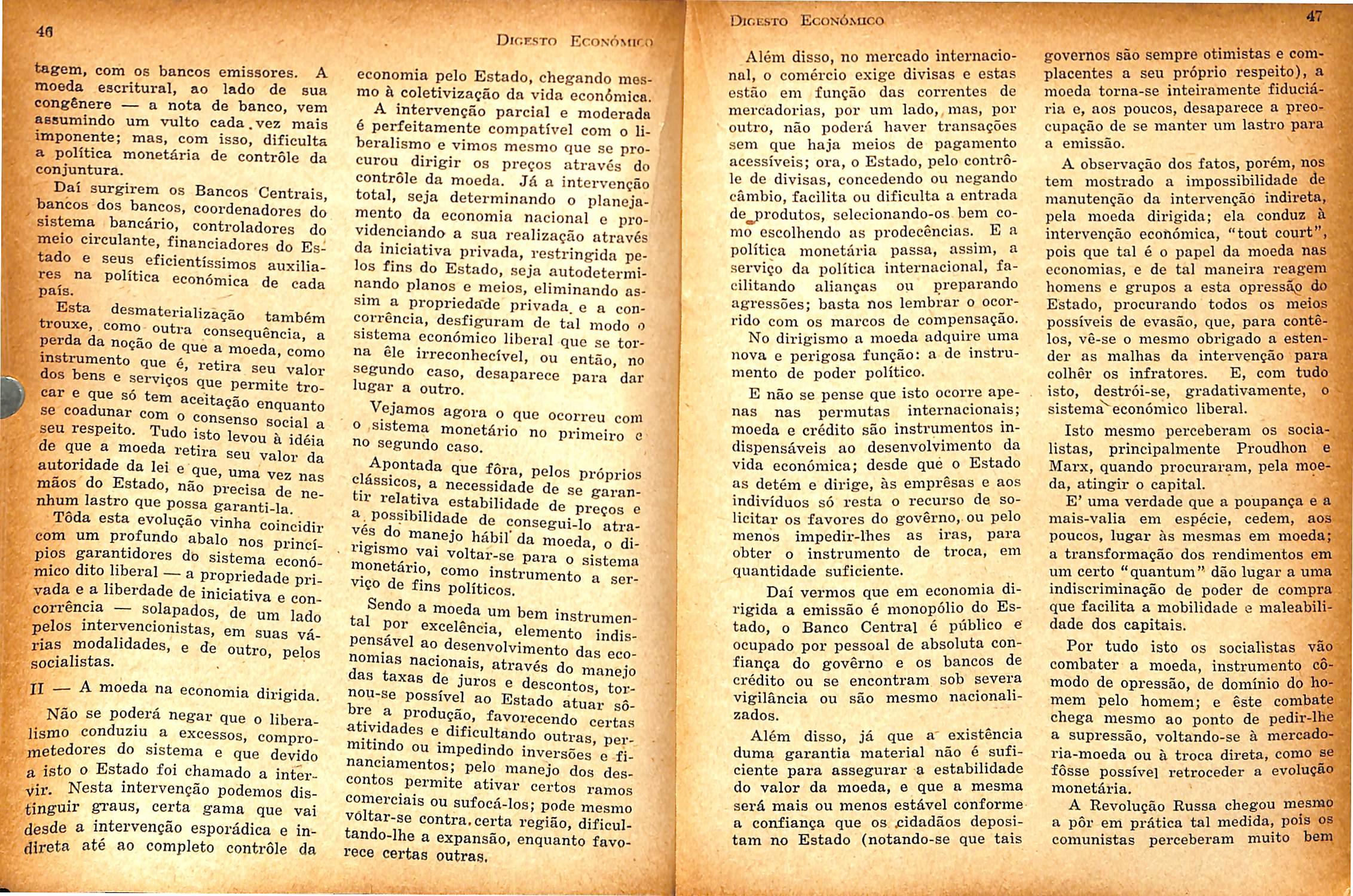

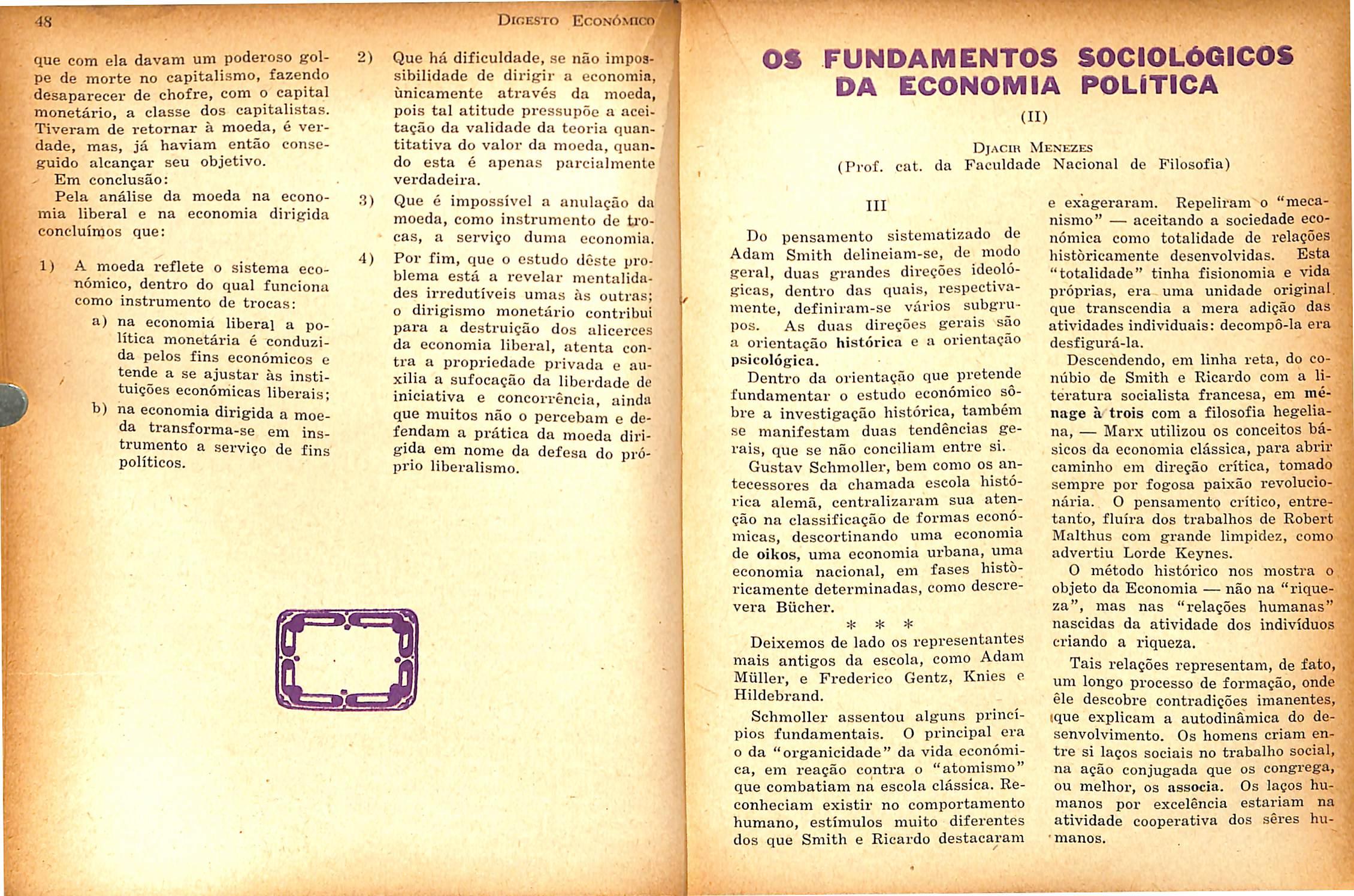

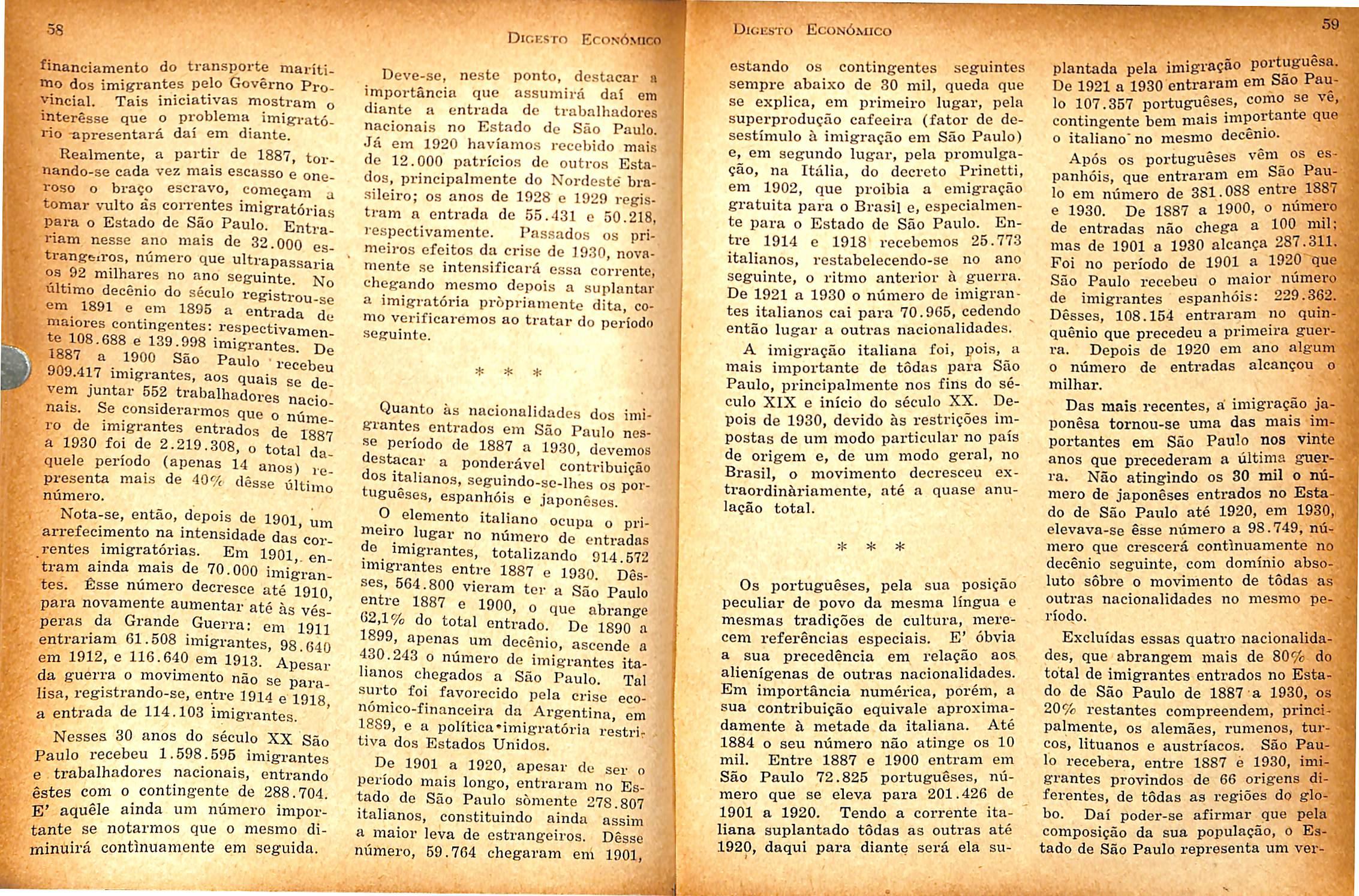

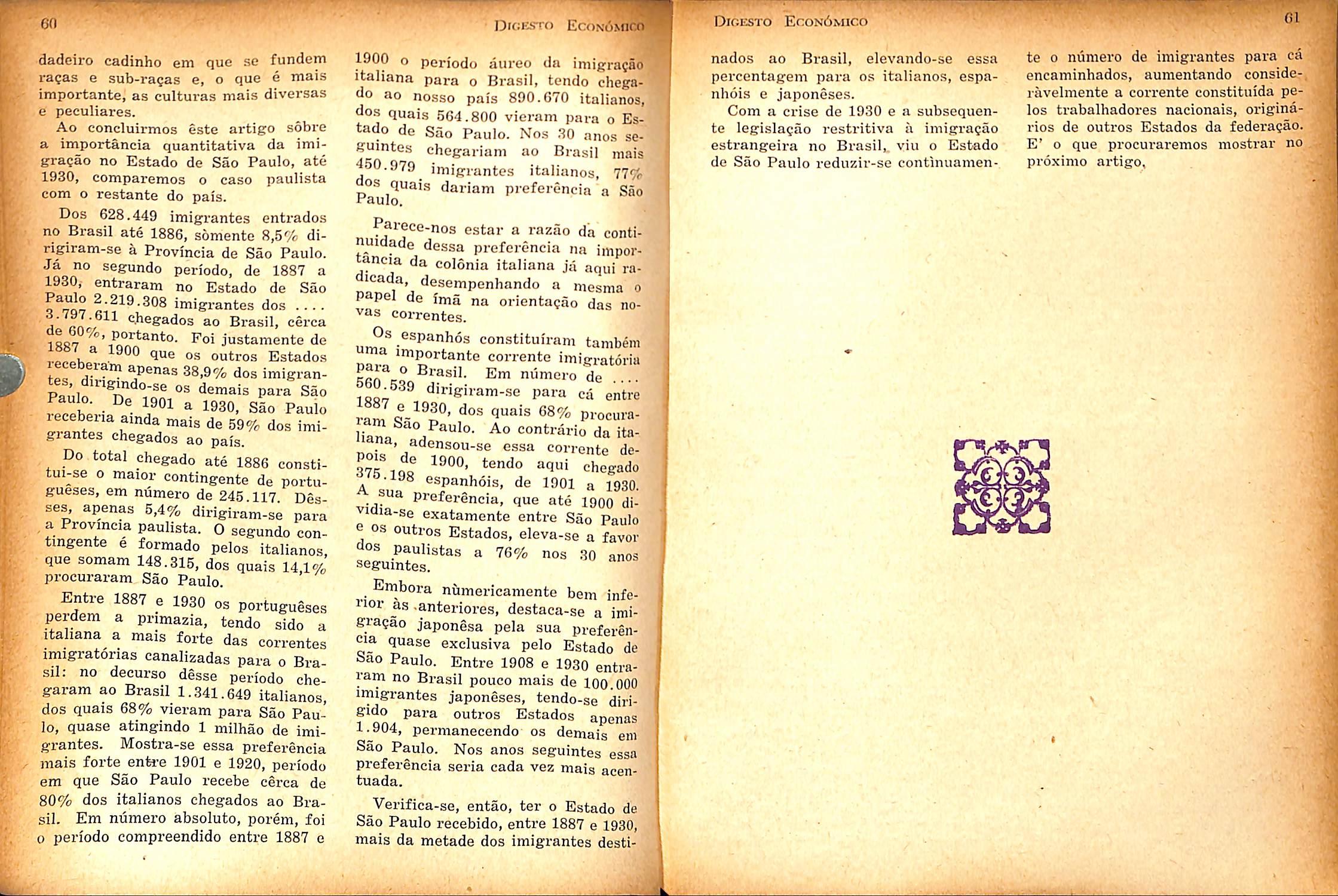

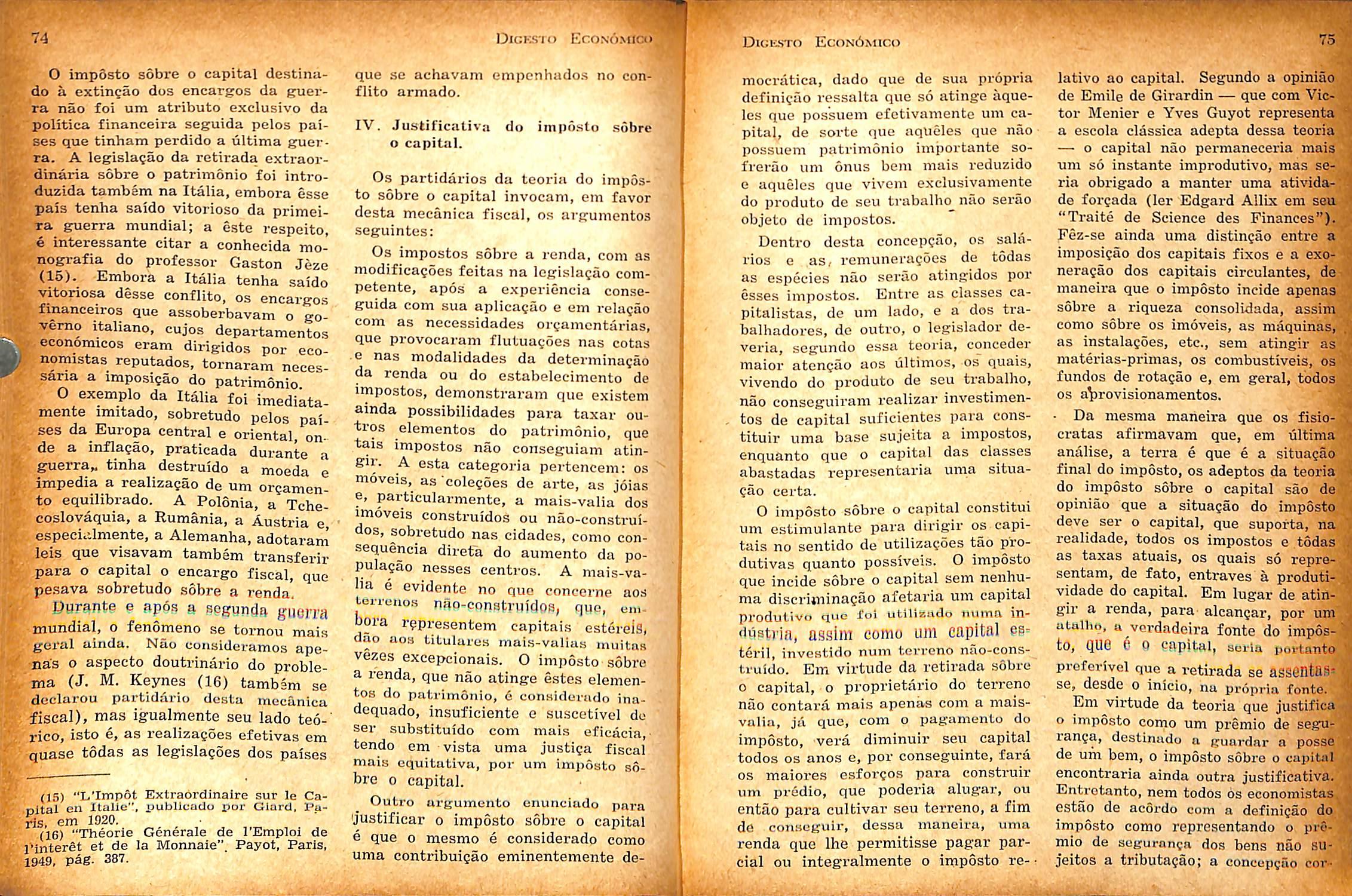

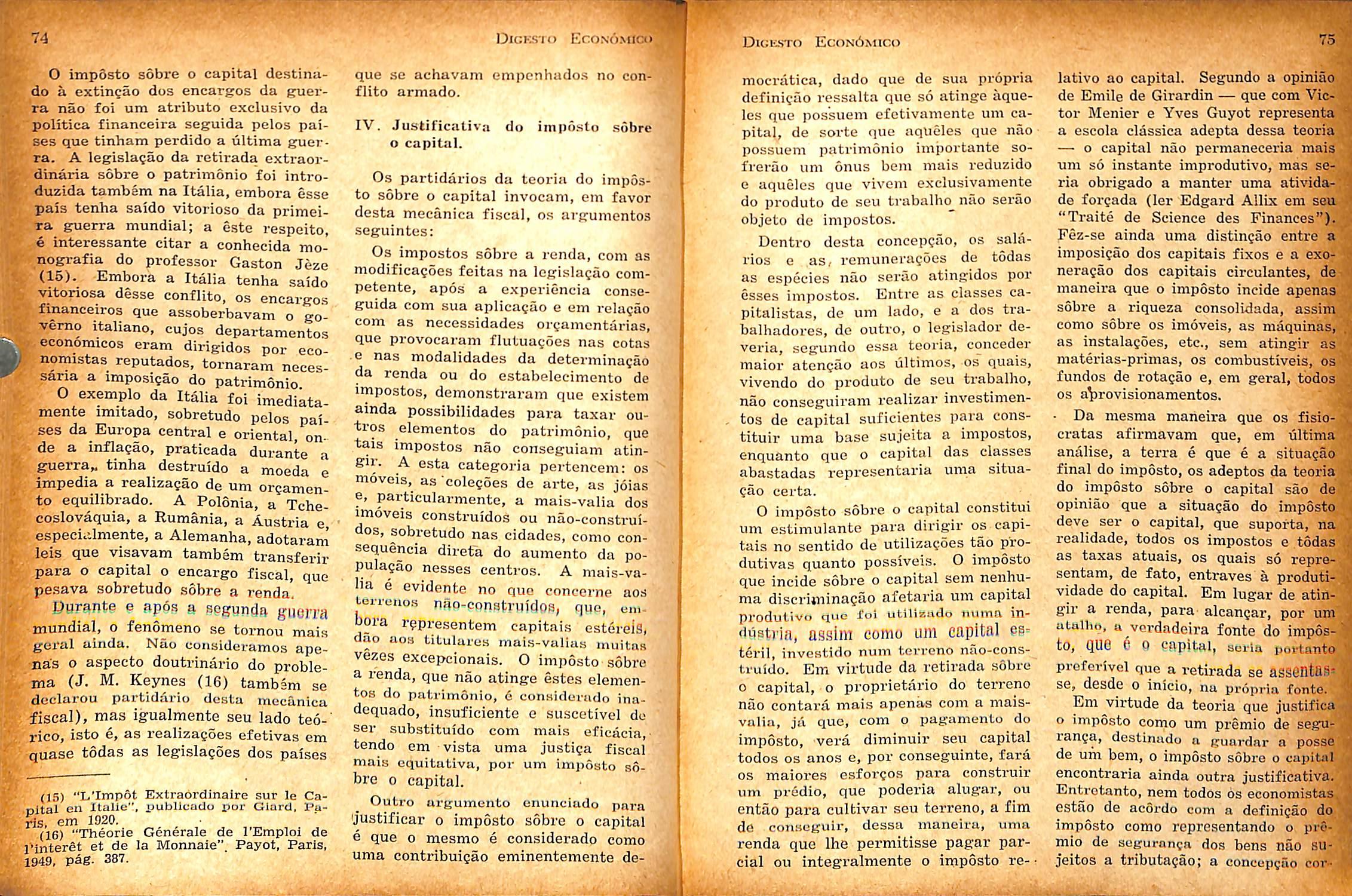

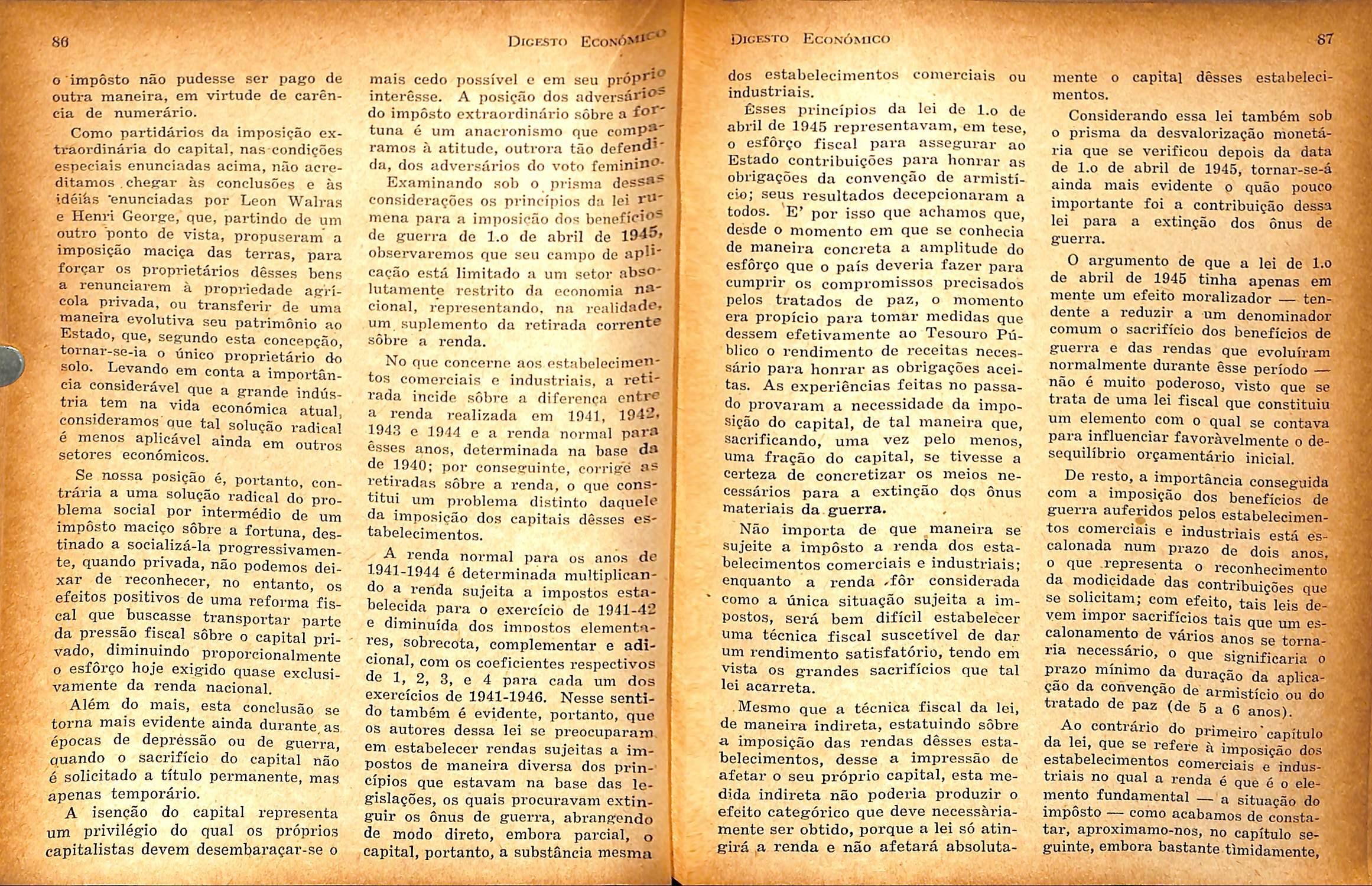

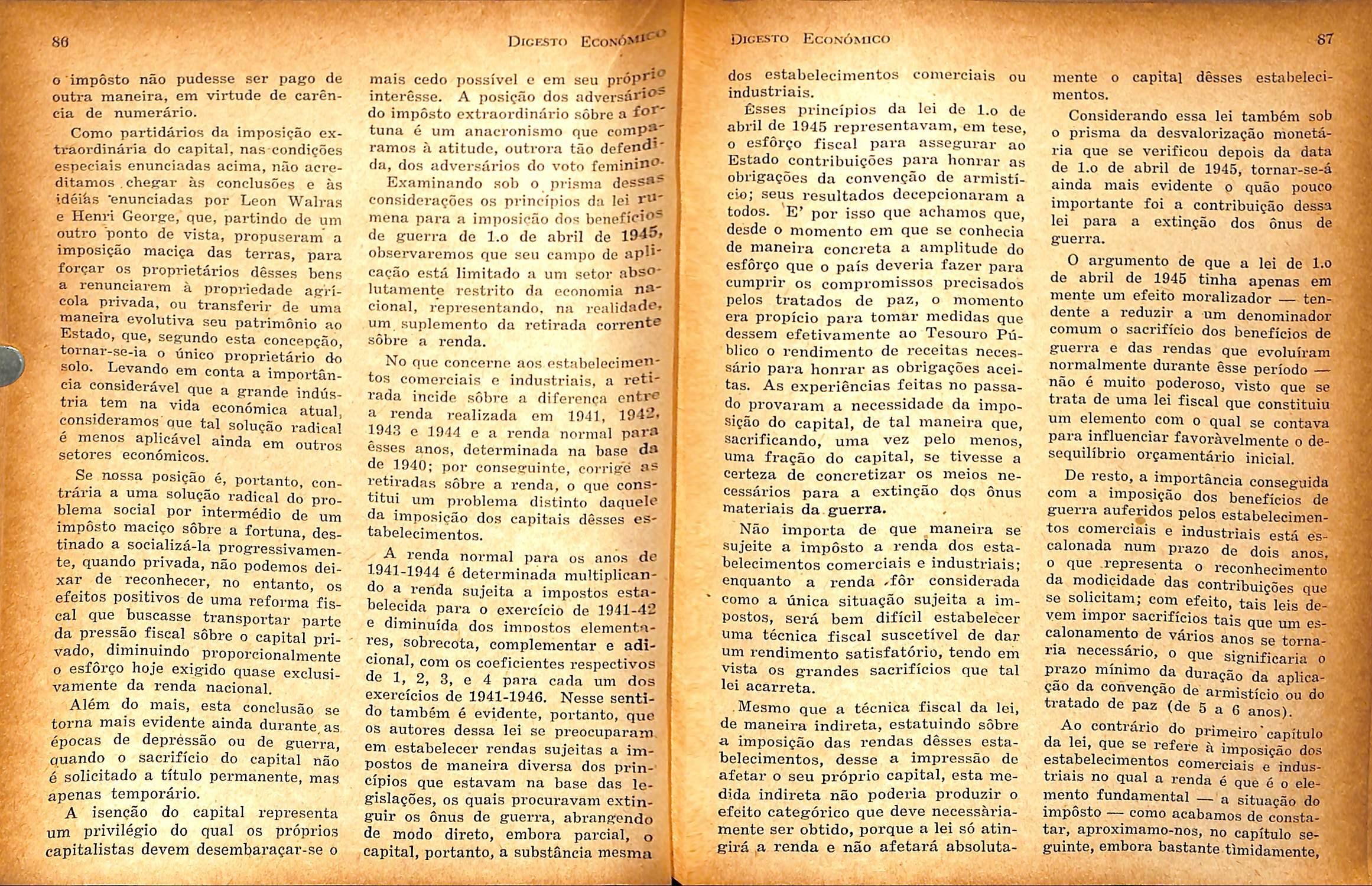

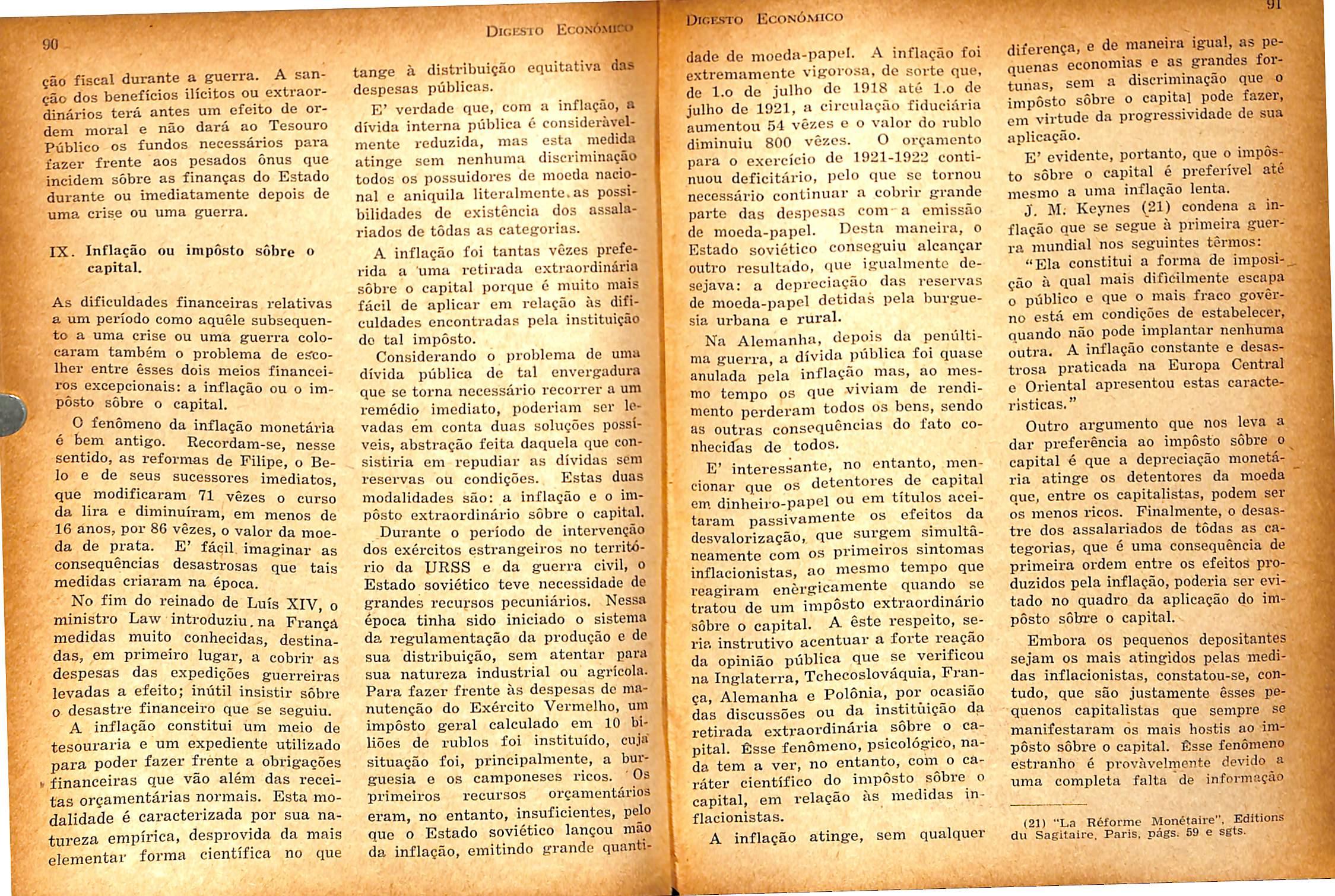

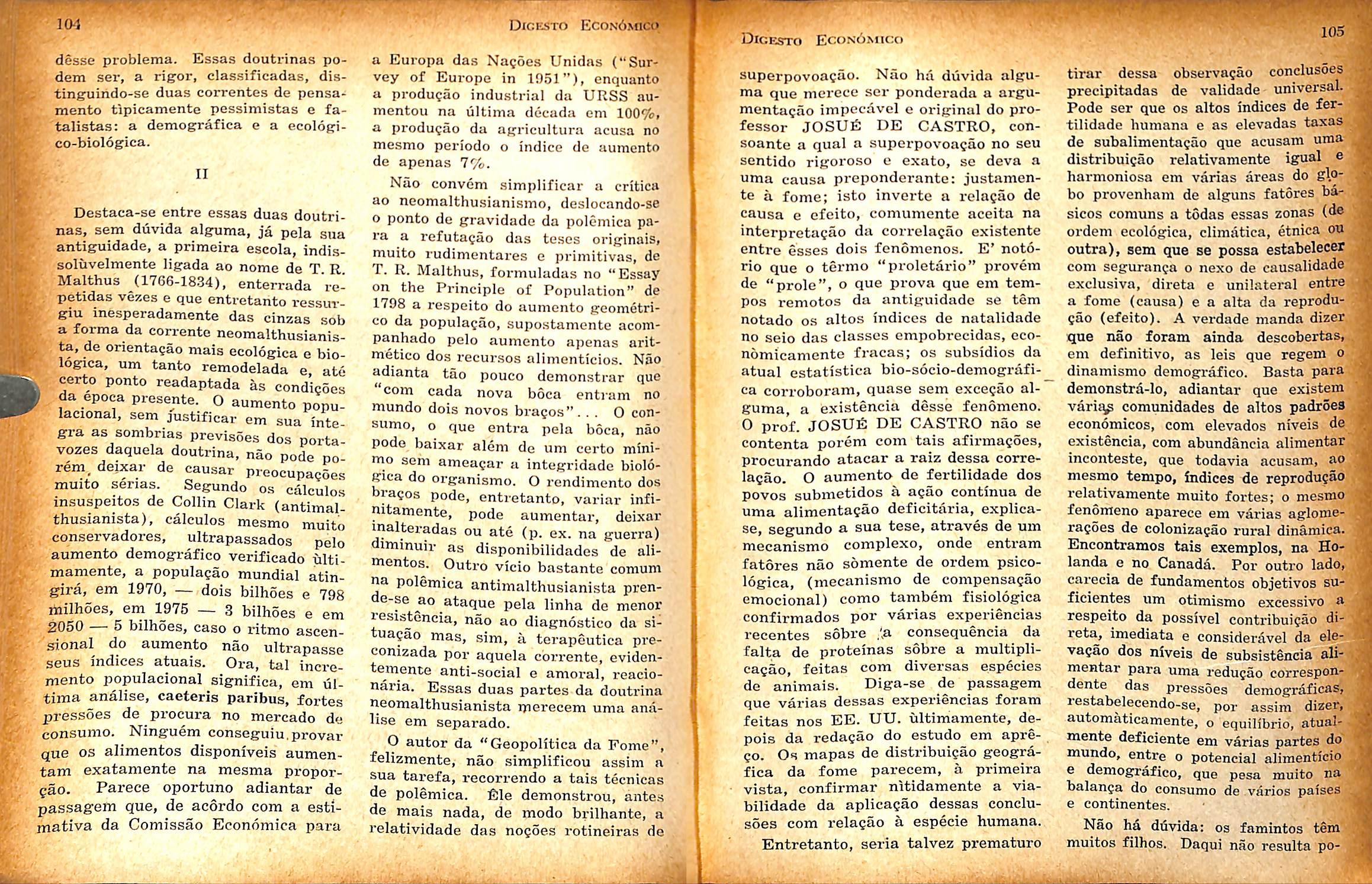

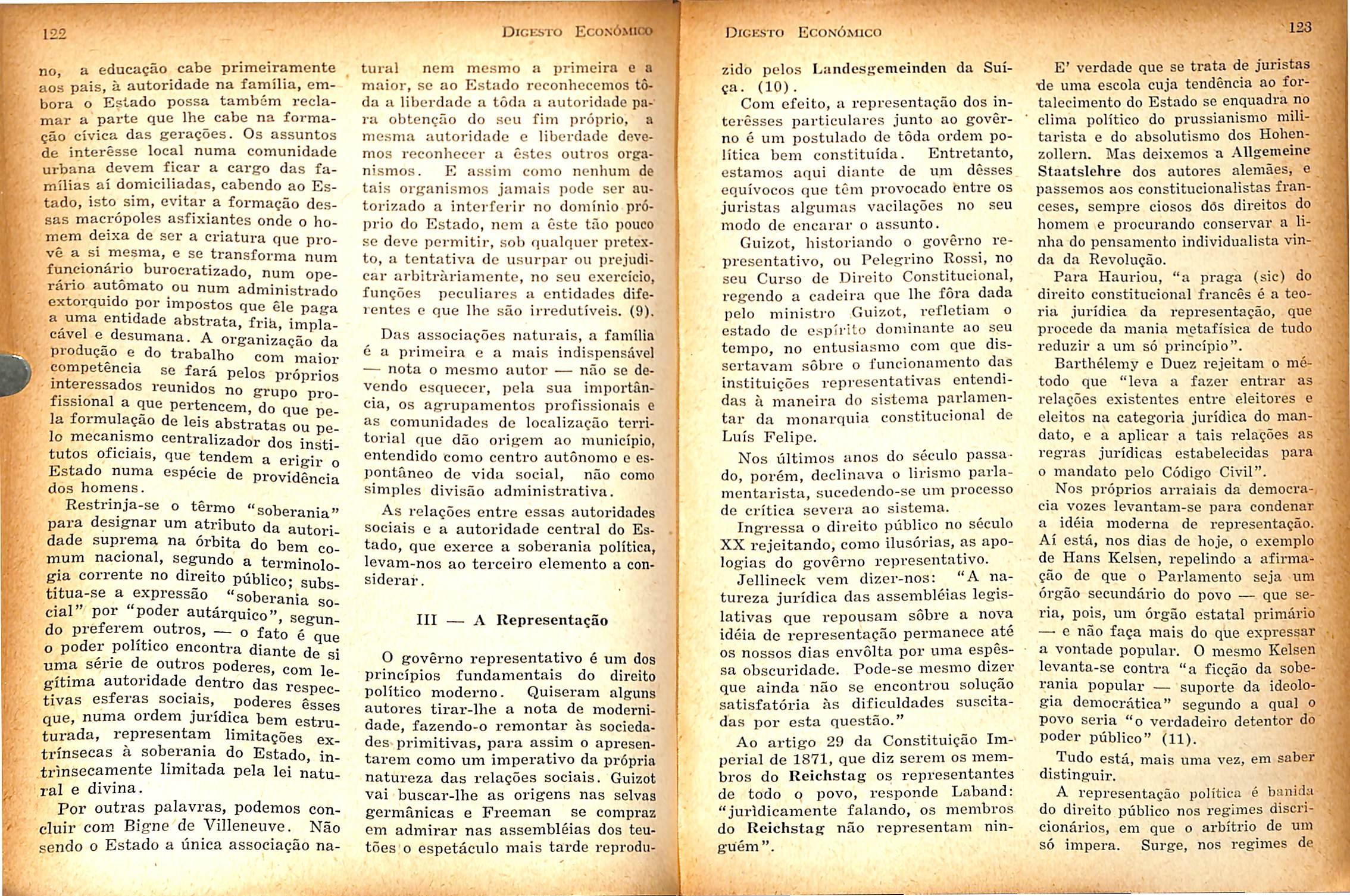

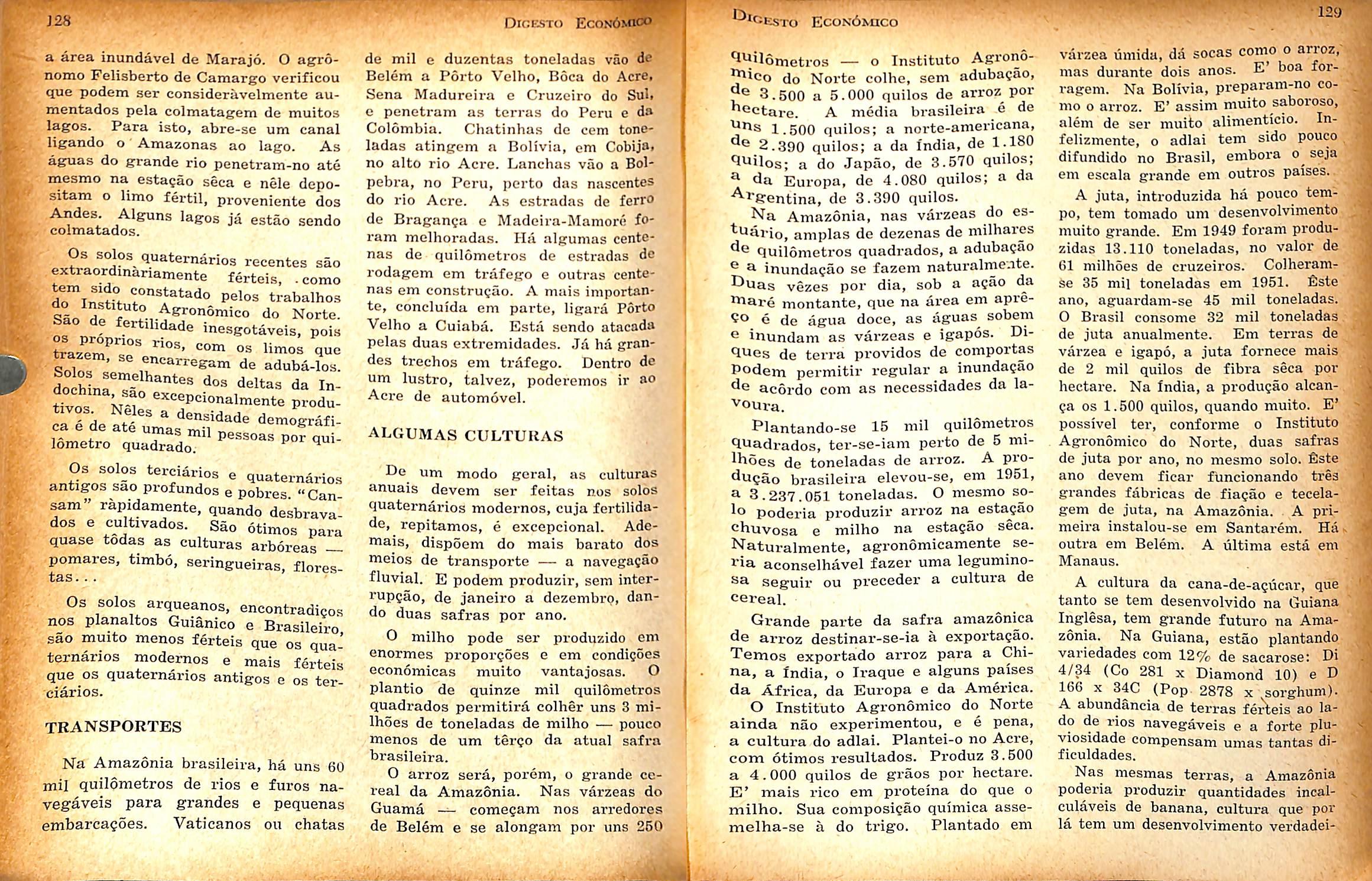

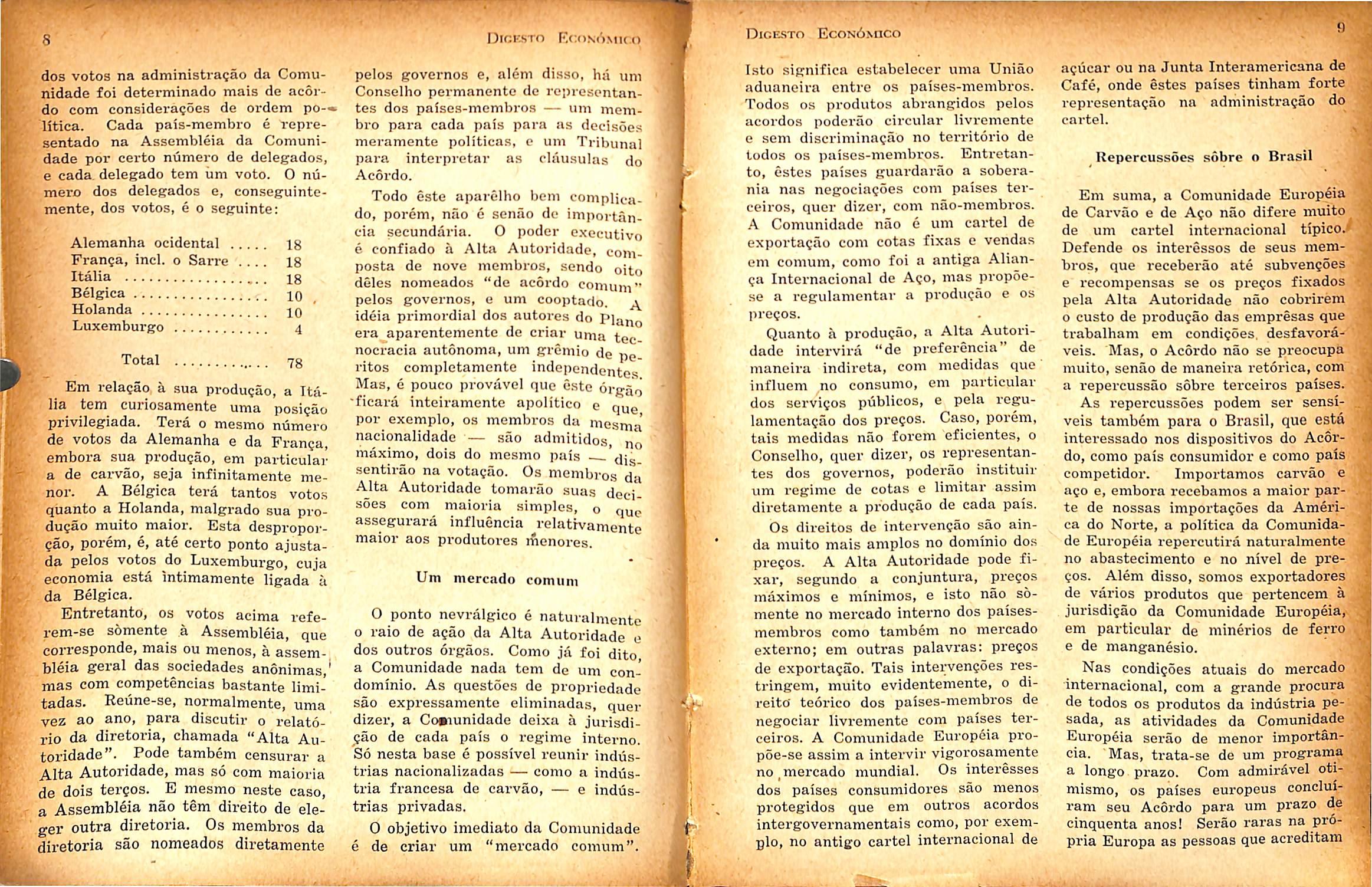

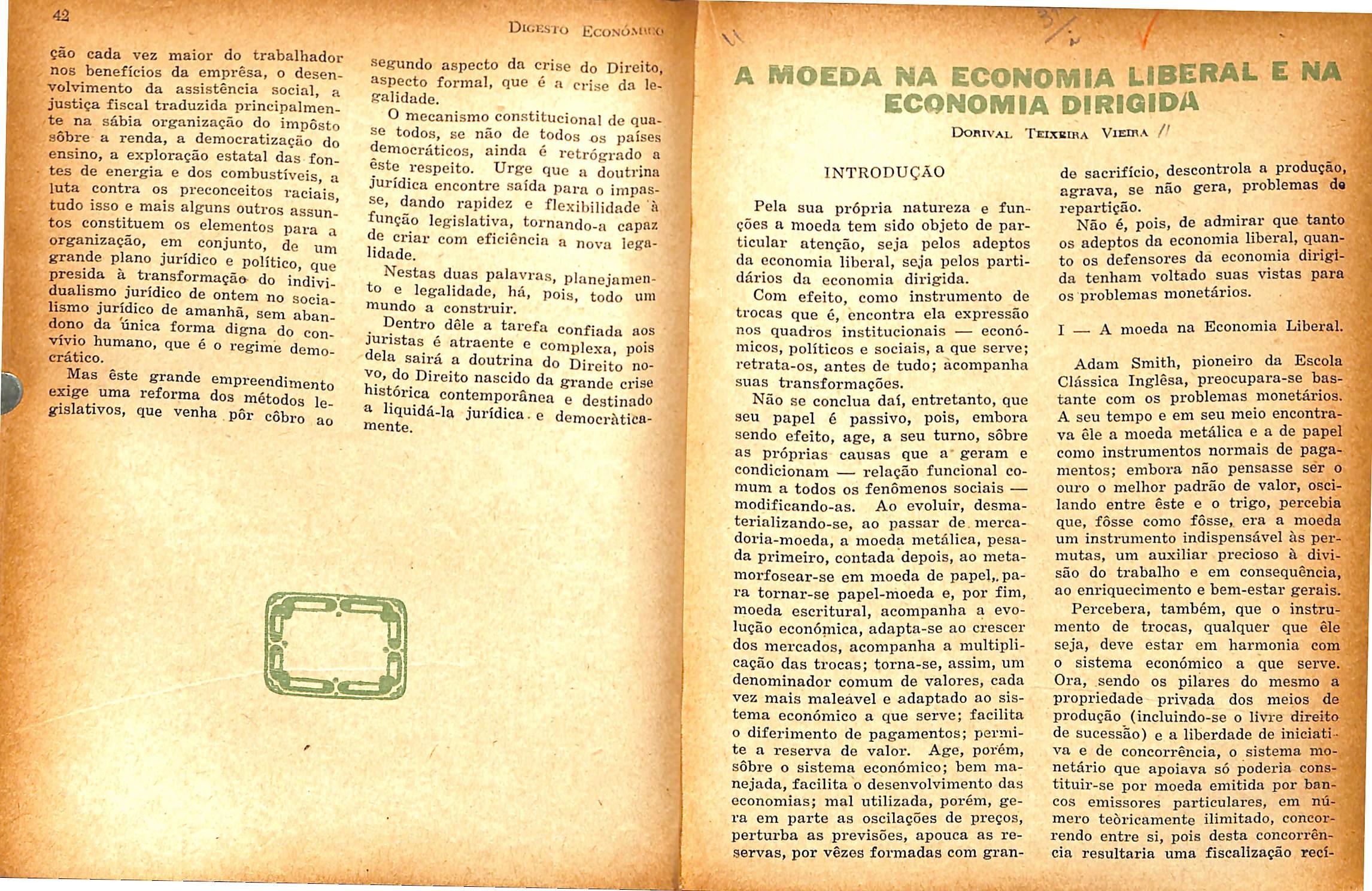

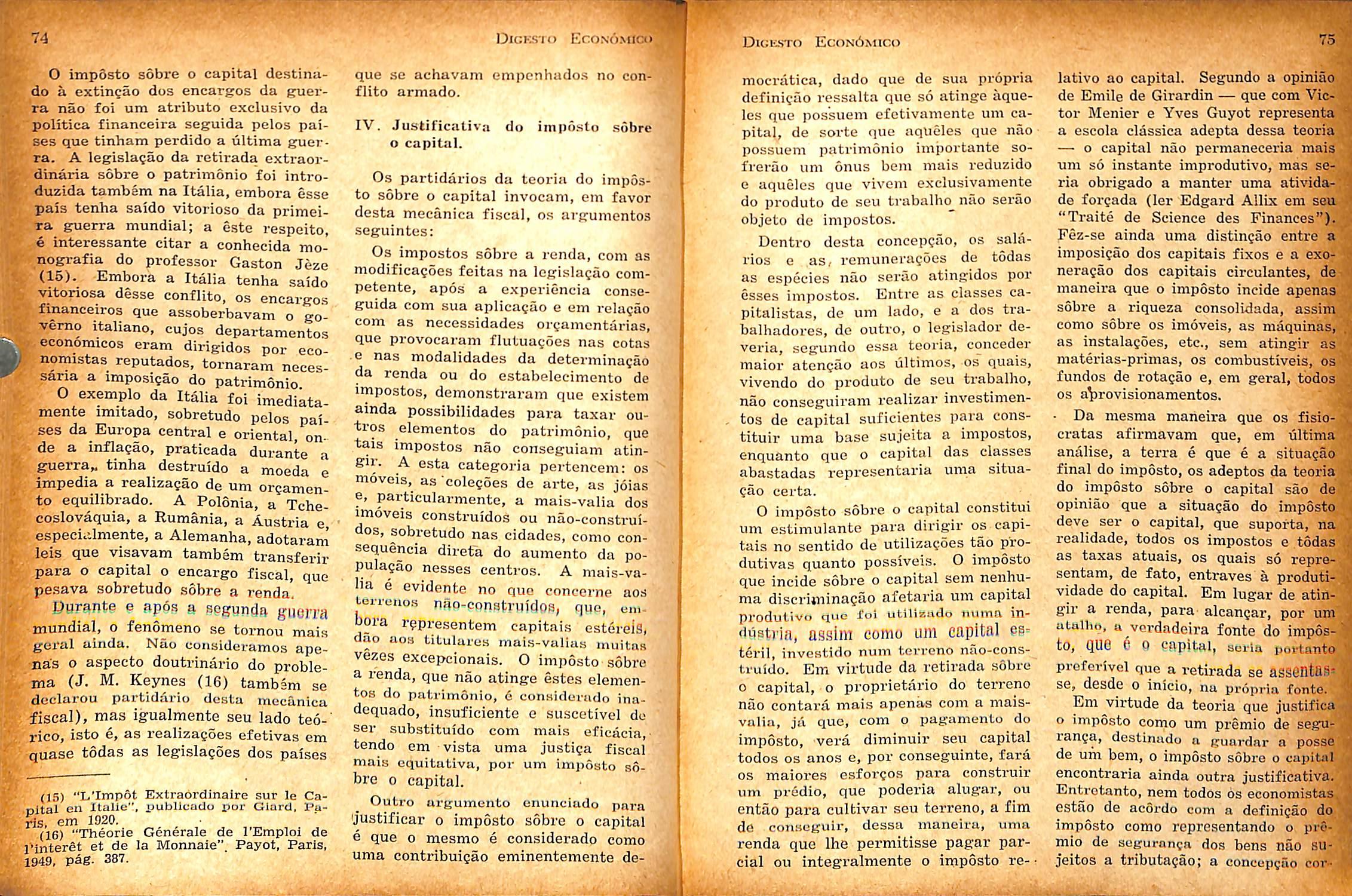

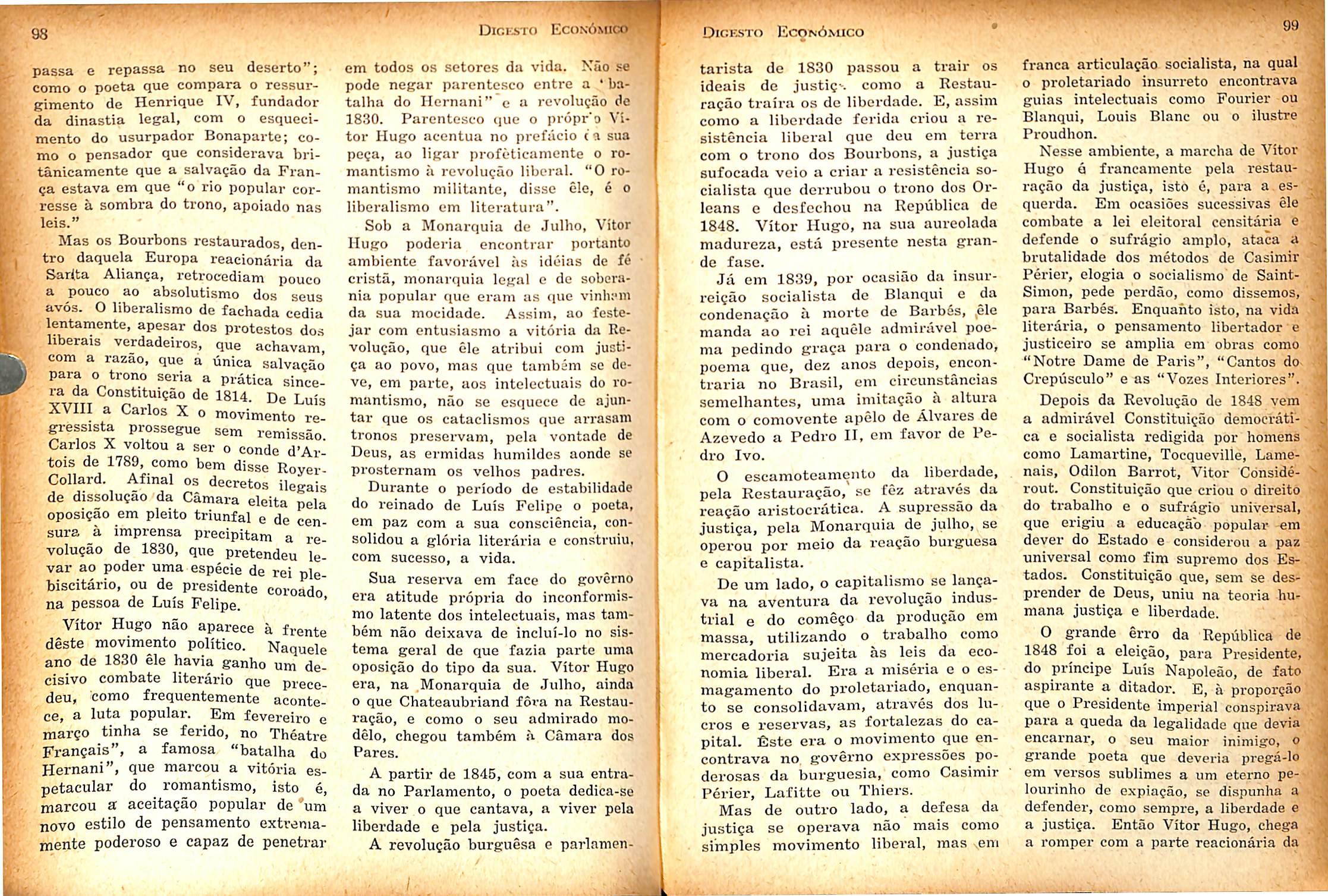

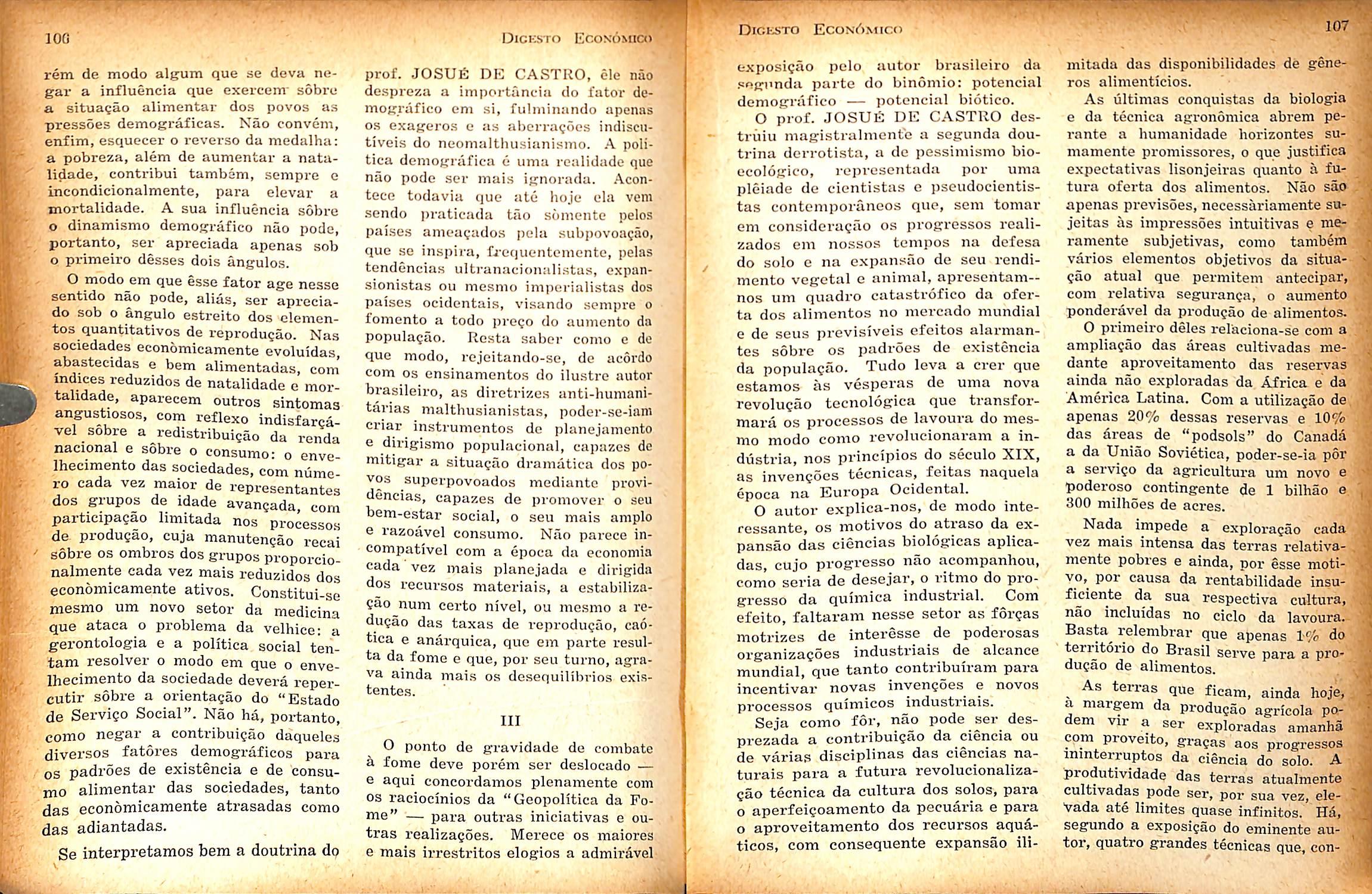

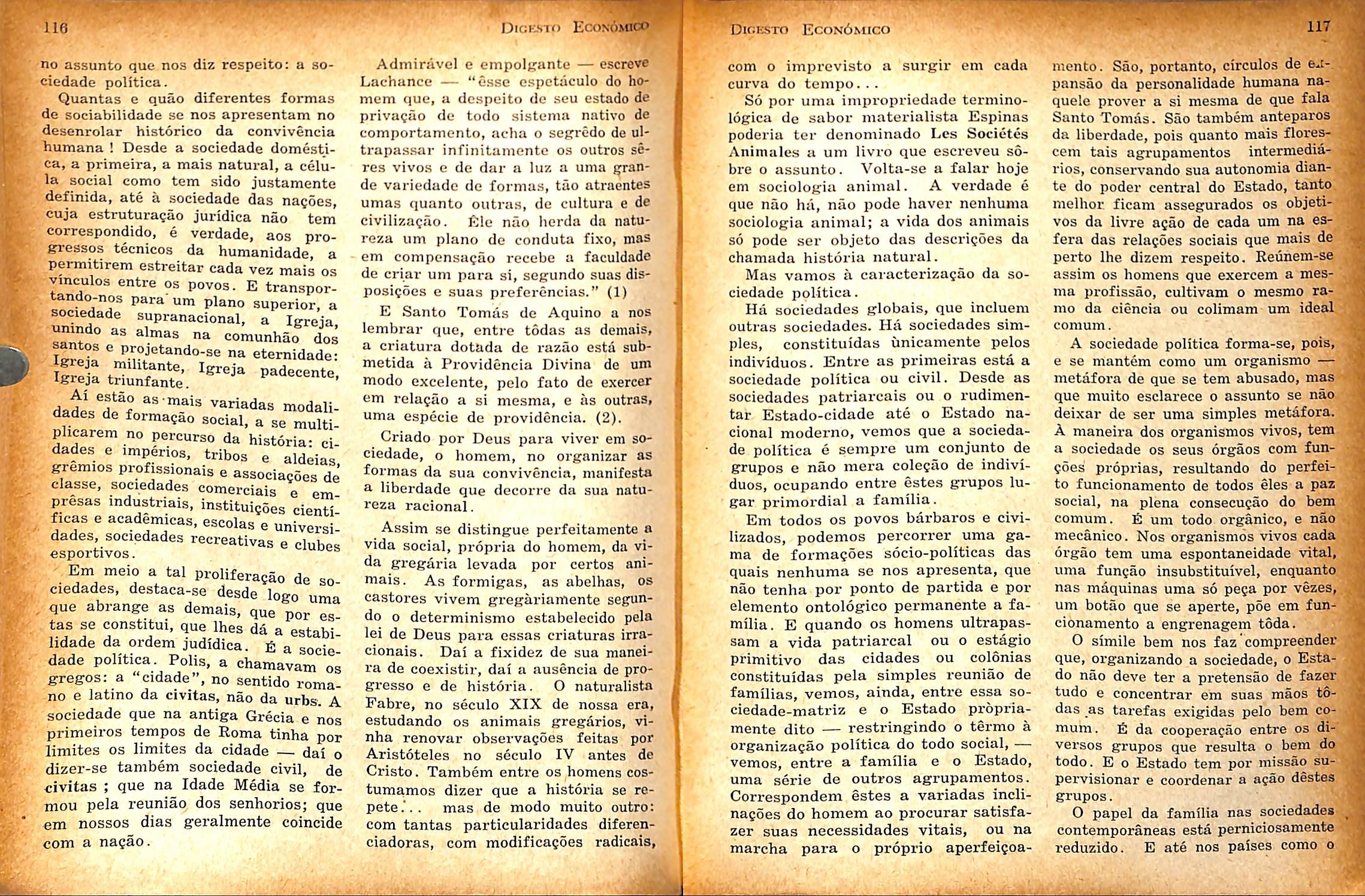

Países

Produção em milhões de toneladas I

I Carvão| Minério I de pedra i de ferro

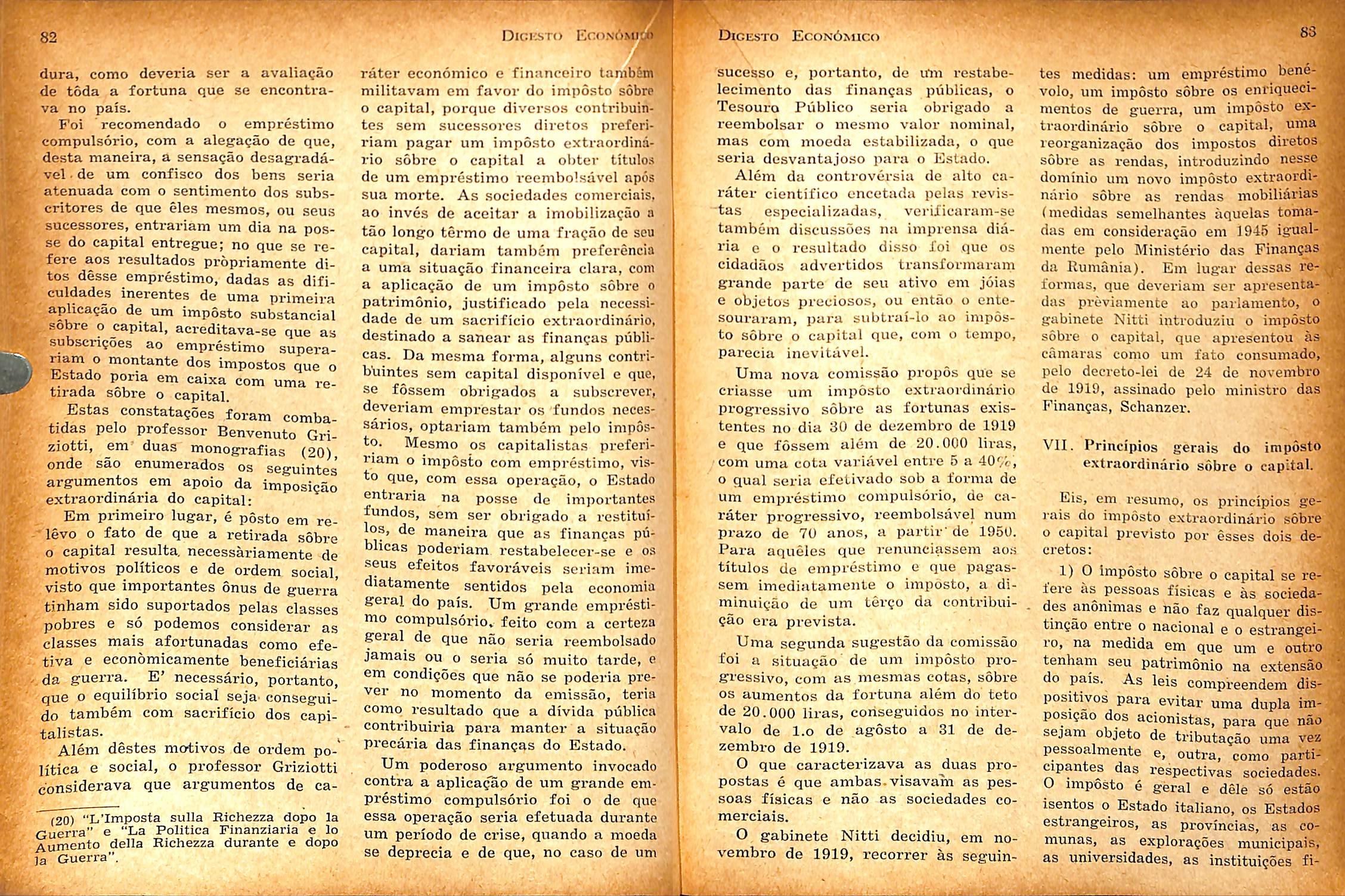

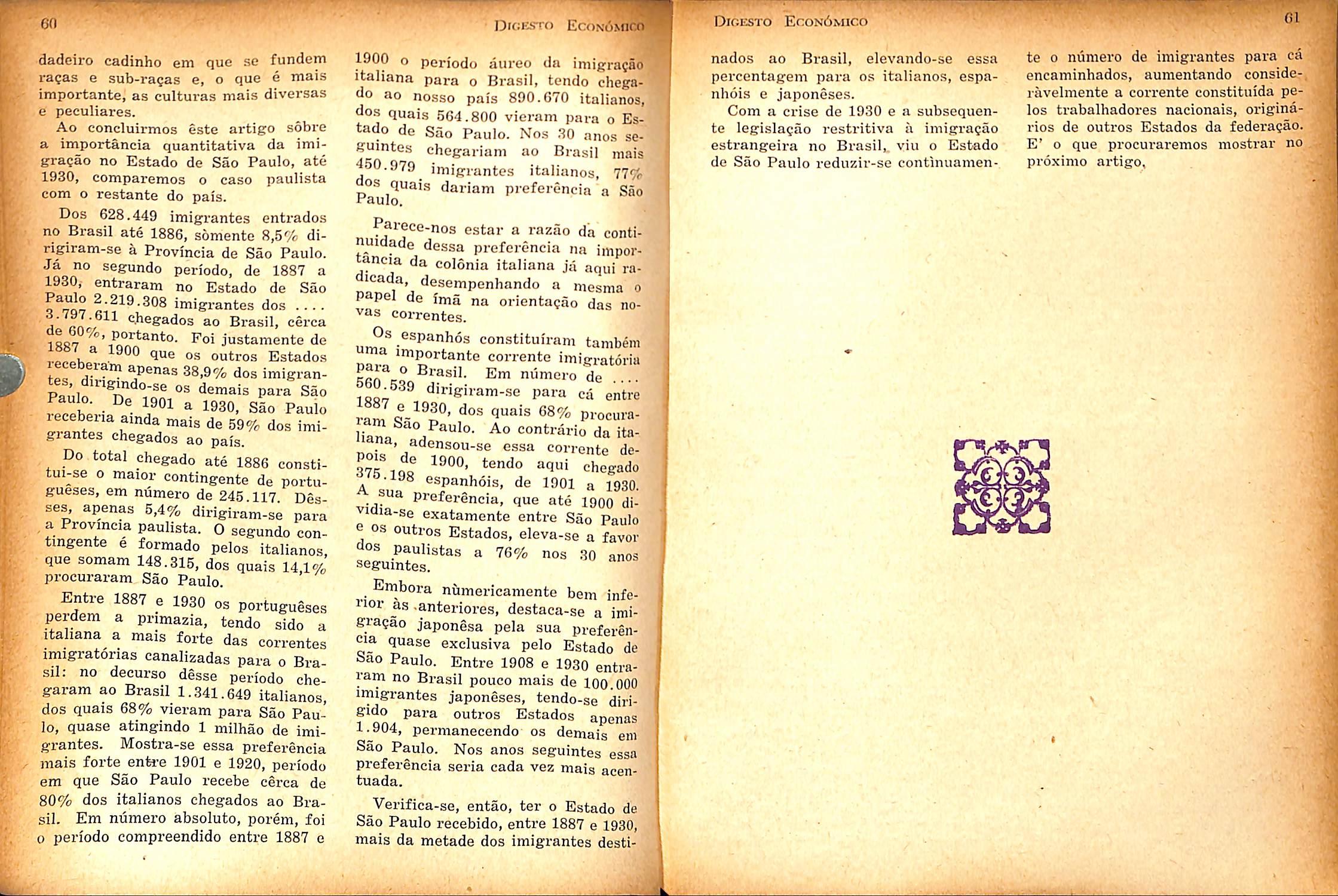

Alemanha ocid. (*) .. | 110,8 | França .... Bélgica ... Holanda ... Luxemburgo Itália

G5,9 27,3 12,2 1.0

Ferro | Aço gusa i

2,9 9,5 12,1 9,8 10,6 9,5 3,8 3.7 0,5 0,5 1.1 2,5 I 2,5 0,2 0,6 2,4

Total 217,2 14,0 ● 26,3 31,0

(®) Inclui o Sarro.

Como se vê, a Alemanha mantem uma posição preponderante na produ ção de carvão de pedra (519'o do to tal), e sua capacidade no setor de combustíveis sólidos é ainda maior em consequência de sua grande pro dução de lignita, que pertence tam bém ao domínio da Comunidade. Em bora as maioi;es jazidas de lignita se achem na Saxônia, na zona soviética da Alemanha, a Alemanha ocidental produz anualmente 70 milhões de to neladas de lignita, que correspondem a cerca de 15 milhões de toneladas de hulha. A produção de lignita dos ou tros países-membros é insignificante.

milhões de toneladas de aço em 1951). Espera-se, após a supressão das res trições, naquele país, já este ano, uma produção de 14-15 milhões de toneladas e sua capacidade pode subir no decorrer de alguns anos para 20 milhões, nível que a França não atin girá sem grandes construções novas.

A Bélgica é o térceiro país da Co munidade, como produtor de carvão, assim como de produtos siderúrgicos. A Holanda tem certa importância co mo produtor de carvão — exporta normalmente parte de sua produção — mas sua produção siderúrgica é muito mais limitada que a do Luxem burgo. A Itália, enfim, é, em quase todos os produtos da Comunidade, im portadora.

Produção e poder

No que diz respeito à a

Quanto ao minério de ferro, a Fran ça é, de muito, a produtora mais im portante, e sua posição neste setor é ainda mais poderosa graças às suas minas na África do Norte, as quais, porém, não são abrangidas pela Co munidade, produção siderúrgica (gusa e aço), a posição da Alemanha e da França foram aproximadamente iguais, mas da Alemanha tende a crescer (13,5

dêste

Wi? J)k;ksto Ec;onómico I

i

Contràriamente à regra aplicada em organizações econômicas gênero, a distribuição de votos não corresponde de maneira alguma à produção efetiva ou à capacidade de produção. Ao que parece, o número 1 í

I

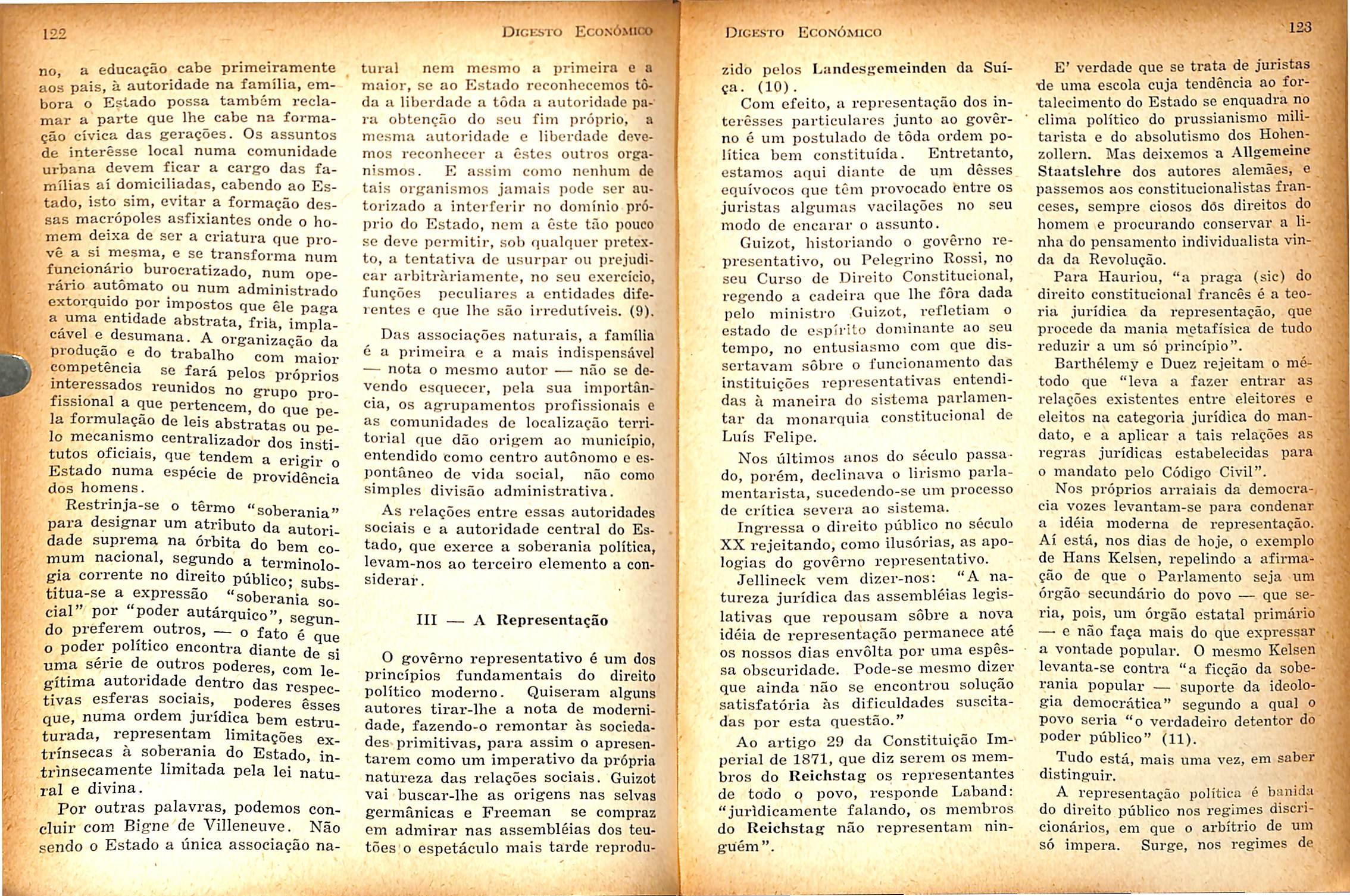

ff, dos votos na administração da Comu' nidade foi determinado mais de acôr^ do com considerações de oi*dem po-» lítica. Cada país-membro é repre»i sentado na Assembléia da ComuniIr dade por certo número de delegados, jh € cada delegado tem üm voto. O núm mero dos delegados e, conseguinte mente, dos votos, é o seguinte:

.' Alemanha ocidental França, incl. o Sarre .... Itália Bélgica Holanda Luxemburgo

pelos çovcrnos e, além disso, há um Conselho permanente de rojn-esontnntes dos países-membros — um mem bro pai-a cada país para as decisões meramente políticas, c um Tribunal para interpretar as cláusulas do Acordo.

! t, li

Total 78

Todo êste aparêllio bem compli do, porém, não é senão de importân cia secundária. O poder executivo c confiado à Alta Autoridade, posta de nove membros, sendo oito dêles nomeados "de acordo

cacomcomum

18 18 18 pelos governos, e um cooptado. idéia primordial dos autores do I‘lan ei’a aparentemente de criar uma nocracia autônoma, um grêmio de pe ritos completamente independento.s Mas, é pouco provável que êste ó 'ficará inteiramente apolítico e por exemplo, os membros da : nacionalidade — são admitidos, no máximo, dois do mesmo país 'djg

10 10 4

Em relação à sua produção, a Itá lia tem curiosamente privilegiada, de votos da Alemanha e da França, embora sua produção, em pai-ticulaia de carvão, seja infinitamente nor. A Bélgica terá tantos voto:s quanto a Holanda, malgrado dução muito maior. Esta despropoj-ção, porém, é, até certo ponto ajusta da pelos votos do Luxemburgo, economia está intimamente ligada à da Bélgica.

uma posição Terá o mesmo número mesua procuja

Entretanto, os votos acima refe rem-se somente à Assembléia, que corresponde, mais ou menos, à assem bléia geral das sociedades anônimas,* mas com competências bastante limi tadas. Reúne-se, normalmente, uma

A o tec0'*gão que, uiesnia sentirão na votação. Os niembro.s dâ Alta Autoridade tomarão suas decimaioria simples, o que assegurará influência relatrvamente maior aos produtores menores.

soes com

Um mercado comum í

um conquer

Pode também censurar a caso,

vez ao ano, para discutir o relató rio da diretoria, chamada “Alta Au toridade”. Alta Autoridade, mas só com maioria de dois terços. E mesmo neste

a trias privadas.

dizer, a Co*iunidadc deixa ã jurisdi ção de cada país o regime interno. Só nesta base 6 possível reunir indús trias nacionalizadas — como a indús tria francesa de carvão, — e indúsAssembléia não têm direito de ele ger outra diretoria. Os membros da diretoria são nomeados diretamente

.1? È

OlOKSTO í**CnSí'>Mi< C) s

\

O ponto nevrálgico é naturalmente 0 raio de ação da Alta Autoridade e dos outros órgãos. Como já foi dito a Comunidade nada tem de domínio. As questões de propriedade são expressamente eliminadas, f. r

0 objetivo imediato da Comunidade é de criar um mercado comum”. (i

[sto sipnifica estabelecer uma União aduaneira entre os países-membros. Todos os produtos abrangidos pelos acordos poderão circular livremente e sem discriminação no território de todos os países-membros. Entretan to, êstes países íjuardarão a sobera nia nas negociações com países ter ceiros, quer dizer, com não-membros. A Comunidade não é um cartel de exportação com cotas fixas e vendas foi a antiga Alian- em comum, como

ça Internacional de Aço, mas propõese a regulamentar a produção e os jireços.

Quanto à produção, a Alta Autoride preferência indireta, com medidas que em particular

de dade intervirá maneira influem no consumo dos serviços públicos, e pela regu lamentação dos preços. Caso, porém, tais medidas não forem eficientes, o Conselho, quer dizer, os representan tes dos governos, poderão instituir de cotas e limitar assim um regime diretamente a produção de cada país.

Os direitos de intervenção são ain da muito mais amplos no domínio dos A Alta Autoridade pode fi- preços. xar, segundo a conjuntura, preços máximos e mínimos, e isto não so mente no mercado interno dos paísesmembros como também no mercado externo; em outras palavras: preços de exportação. Tais intervenções res tringem, muito evidentemente, o di reito teórico dos países-membros de negociar livremente com países ter ceiros. A Comunidade Européia pro põe-se assim a intervir vigorosamente no mercado mundial. Os interesses

açúcar ou na Junta Interamericana de Café, onde êstes países tinham forte representação na administração do cartel.

Hepercussões sôbrc o Brasil

Em suma, a Comunidade Européia de Carvão e de Aço não difere muito de um cartel internacional típico. Defende os interêssos de seus mem bros, que receberão até subvenções e recompensas se os preços fixados pela Alta Autoridade não cobrirem o custo de produção das empresas que trabalham em condições desfavorá veis. Mas, o Acordo não se preocupa muito, senão de maneira retórica, com a repercussão sôbre terceiros países. As repercussões podem ser sensí veis também para o Brasil, que está interessado nos dispositivos do Acor do, como país consumidor e como país competidor. Importamos carvão e aço e, embora recebamos a maior par te de nossas importações da Améri ca do Norte, a política da Comunida de Européia repercutirá naturalmente no abastecimento e no nível de pre ços. Além disso, somos exportadores de vários produtos que pertencem à jurisdição da Comunidade Européia, em particular de minérios de ferro e de manganésio.

cia. a longo prazo. mismo dos países consumidores são protegidos que em intergovernamentais como, por exem plo, no antigo cartel internacional de f

menos outros acordos , os países europeus ram seu Acordo para um prazo de cinquenta anos! Serão raras na pró pria Europa as pessoas que acreditam

i) Dicesto Econômico

Nas condições atuais do mercado internacional, com a grande procura de todos os produtos da indústria pe sada, as atividades da Comunidade Européia serão de menor importânMas, trata-se de um programa Com admirável oticoncluí-

na possibilidade de fazer hoje proje tos exequíveis extenso. para um período tão O dramaturgo Ibsen disse

4

uma vez: Uma boa verdade mantémse cinco anos — e este prognóstico aplica-se também aos organismos eco● nómicos do tipo da Comunidade Eui K tf 4 l% I 7 1 -í»» . \ >4 U'rJ ' \ \ 1 r / i.., f /

1 UI DiCESTO EcONÓMUM) I

ropéia. Ainda na melhor das hipóte ses, a nova oríjanização sofrerá cer tamente incisivas alterações. ^las, seja qual fôr a duração da sua vida, em futuro pi*óximo ela poderá exer cer influência considerável na mia mundial. ccono-

Planejamento do desenvõfvimíín! econômico de países sub-desenvoívidoí

UOHliHTO OK OlIVIÍIHA CaMPOS

(Conselheiro da Secção Brasileira da Comissão, mista Brasil-Estudos Unidos e professor da Faculdade de Ciências Econômicas do Rio de Janeiro)

INTRODUÇÃO

Os economistas c a arte ou ciência da administração pública

A I-HATIOINIDADE das ciências sociais nunca foi das mais pacíficas e i Uma espécie de ciú- compreensivas. profissional tem separado os cultoi’es dos seus diversos ramos, cada ressaltar

os em Entre os na

me qual preocupado avanços de sua ciência preferida na solução dos problemas sociais, economistas, cada vez mais intoxicados pelo relativo sucçsso obtido quantificação de seus teoremas, em contraste com o tratamento des critivo ou qualitativo a que se têm que confinar outras ciências sociais, êsse isolamento tem sido maior.

O ‘"Digcsio Econômico*’ tem a honra de iniciar em suas páginas a publicação do magistral estudo do ilustre econornista c diplomata apresentado ao Seminário Internacional sôbre organização, direção c funcionamento dos serviços auxiliares c órgãos de Estado Maior (Staff), reali zado sob 0 patrocínio das Nações Unf-1 dos, do Governo Brasileiro e da Uncscol No próximo número, a direção da Re-| vista espera concluir a publicação de tão valiosa monografia.

La dos pudessem ser empreendidas com perspectivas de êxito. "T Escusado é dizer que essa vincula^ çâo do desenvolvimento econômico ao desenvolvimento da técnica e arte de

IZfíUm incidente pode ilustrar conve nientemente tal estado de espírito.

administração foi encai‘ada pelos eco nomistas dos países desenvolvidos tantes de países subdesenvolvidos

Delegação do Brasil apresentou uma proposta durante a VI sessão do Con selho Econômico e Social, em feverei ro de 1948, tendente a criação de um Centro Internacional de Adminis tração Pública. Na justificativa des sa proposta insistia-se na importân cia vital dos melhoramentos dos pro cessos administrativos, antes que ini ciativas de assistência técnica ou de financiamento do desenvolvimento

com indisfarçado ceticismo. Uns porJ que não acreditaram na existência de um corpo de doutrina administrati -j va suficientemente coerente para ser

I i

econômico dos países snbdesenvolvi-

r 71 y .

»● s:+>●'

ii Y

TV

!<■

^

Quando nas Nações Unidas se avolu mou o interesse no exame do proble- e talvez mesmo por alguns represen ma do desenvolvimento econômico, a LÍ‘y-.

sistematicamente ensinado e apreen-J dido, e muito menos transmitido inj ternacionalmente; outros porque, deiros inconscientes de uma ti^adição I institucional de administração organi-j zada, e de uma experiência acumula-S da na gestão de empresas, propen-^ diam a considerar as técnicas admi- .■

nistrativas como idéias inatas, mais ou menos óbvias e de qualquer manei ra insuscetíveis de exercer papel fun damental, quer na promoção quer no retardamento do desenvolvimento eco¬ nômico.

Como sempre, os fatos, teimosos. SC encarregaram de destruir teorias e preconceitos. As missões de assis tência técnica enviadas pela ONU Agências Especializadas ao Haiti, ao Sião, à Bolívia, revelaram a fatuidade de se pensar em planejamento ' nómico e em desenvolvimento mico intensivo sem o prévio lhamento da máquina administrativa e consequentemente sem o ensino da administração. Foi assim o contacto com o problema dos países subdesen volvidos que levou os economistas redescobrirem a ciência da adminis tração.

e ecoeconôreaparak a ou menos

])ert advisers and assistancü in tho establishment of special institutes, it should be-possiblo for tbe Uni ted Nations to he]p under-developod countries increase the efficioncy of their administrativo Services, mobilize their financial resources, improve their systems of public finance and, in íreneral, cstablish the economic and social climatc essential' for the promotion of eoonomic dcvelopment.” (1)

í

Hoje a conversão é mais

completa. Bastaria citar o já famoso “livro cinzento” relativo ao progra ma ampliado de assistência técnica da ONU e Agências E.specializadas, onde se declara textualmente: sentada das relações entre planeja mento e administração.

“Whether or not their development programmes are comprehensive, most under-developed countries require outside assistance in improving their governamental adniinistrative Services. Increasingly, government Services are essential for the collection and analysis of statistical and economic data required in development programmes, for the formulation of economic and fiscal policies and investment plans, and foi’ the institution of measures to ensure that the benefits of development are equitably distributed among the entire population. Thorough training programmes, ex-

Fumado assim o cachimbo da j)az. podem economistas e técnicos em ad ministração discutir conjuntamonto problema do desenvolvimento econô mico.

o

Não é outro o propósito do presente documento, que, conquanto verso os problemas de planejamento do desen volvimento econômico primàriamente do ponto de vista dos economistas, encerra aspectos que interessarão aos administradores. Destes últimos, peramos que corrijam e suplementem as deficiências sem dúvida numerosas que apresenta a discussão ora

csapre-

O tópico que nos foi indicado êste Seminário intitula-se para Planeja

mento do Desenvolvimento Económi co dos Países Subdesenvolvidos”. In terpretamo-lo como significando apanhado geral dos principais

1um pro blemas 0 princípios de pjanejamento do desenvolvimento econômico, antes que um exame de experiência espe cífica de países individuais, assunto já discutido em seminários anteriores organizados pelas Naçõe.s Unidas. (2)

(I) Vide "Technlcal Assistance for Eco nomic Developmenf (E/1327/Add. 1) maio 1049, página 55, (2) A literatura descritiva da experiên cia dos paises subdesenvolvidos tem-sc

DtCKSTO Kconómico 12

L'

Obedecendo ao preceito aristotéliconviria fixar, de início, duas definições. A primeira é da propna noção dc país subdesenvolvido. Boi se dizer que essa noção é imprecisa, sob determinados assão subdesen-

co, por isso que, pcctos

cação de processos primitivos de pro dução e baixo nível de renda per pita.

ca-

sí¬ mile os países elefante; poucos o em

, todos os países volvidos. Conquanto isso seja verda de, há características gerais que tor nam o subdesenvolvimento facilmen te reconhecível de visu, conquanto nao facilmente definível. Usando um popular, poderiamos dizer que subdesenvolvidos são como poderíam definir o animal como um cídeo, mas ninguém teria dificuldade identificá-lo na rua.

Quanto à expressão “planejamen”, entendemo-la utilizando a defi nição do Professor Landauer, como significando a “orientação das ativi dades econômicas por um órgão co munal mediante um esquema que des creve, em termos quantitativos, assim qualitativos, os processos pro dutivos que devam ser empreendidos durante um período futuro prefixa do”. (3) O plano é portanto algo declaração

to como mais concreto que uma

de política”, ou mesmo que um proêste últigrama de ação, visto que necessariamente uma mo nao encerra determinação quantitativa; é algo me nos concreto que um projeto, o qual individual pormenoriza uma operação

propósitos entensubdesenvolvidos Para os nossos deremos os países sendo aqueles em todos os seus detalhes econômicos a lato sensu como grande maioria da populáçao se atividades primárias (agroextrativas) com a apli-

que a entrega a pecuárias ou

avolumaUo^üunnan.ent.

mente o itu^ado ^conomic^deye^^P- ment in sdected cou t l success dependâncias coloestudo íoi supleses, além de um Oriente Médio e m?nta3o -e?{nd^^d^S^Seriã todos dc financiamento do de^nvoivi mento econômico, realizado em i-aKe Success. em outubro e nf^embro de 1940. O segundo sôbre ‘l^^obleina" de Plane iamento e Execução de Desenvolvimento E‘^°pbnnco . re cm Põrto Rico, em rnaio de 1Ü50 Os

íSi£ips:iílàEi

e técnicos.

Nas páginas seguintes discutiremos primeiramente a necessidade do pla nejamento econômico,em geral e as razões que o tornam particularmen te importante nos países subdesenvol vidos; em segundo lugar faremos al gumas observações sobre o escopo do planejamento econômico; em tercei ro lugar, exporemos alguns princí pios e problemas de planejamento econômico nos países subdesenvolvi dos; em quarto lugar dissertaremos sobre as dificuldades do planejamen to nesses países, e, finalmente, avansôbre çaremos algumas observações

as a interligação de planejamento e a< ministração.

ad oí

ma referidos. (Vide “Estudos n.o 2”, Confederação Nacional de Indus tria. junho de 1950).

(3) Apud Carl Landaeur. __ "Theory . National Economie Planning , ^ , t qs Berkeley and of Califórnia Press, Angeles. 1944, pág. 13.

IS Dicesto EcoNÓ^^co

I — Díi necessidade do planejamento econômico com Adam Smith c a maioridad<? com Ricardo, na é de sobejo conhecida, exercendose não só na Inglaterra mas tambóni no Continente

Nada mais pleonástico para tudiosos da Administi-ação Pública do que demonstrar a necessidade utilidade do planejamento econômico. A ciência administrativa sòmènte atingríu a maturidade nos tempos dernos, em que a intervenção quase onipresente do Estado é um datum sociológico indisputável, jamento é por assim dizer método racional de

os esou moE o planeapenas um expressar a vo

lição coletiva, dada a impersonalidade da ação estatal, a substituição peiiódica dos encarregados do do e a necessidade de .traduzi uso coletivo as

ca A influência smithiaDe líicard europeu,

eco-

coman-r para intenções dos diri 1 fc gentes, w Para os ^ a economistas, entretanto, a necessidade do planejamento nómico é muito menos óbvia. Haja vista a famosa controvérsia entre a Escola Austría ca, com Hayek e Von Mises à fren-

basta referir o dito de Keynes gundo o qual havia Ricardo dominado o pensamento econômico britânico tão completamente quanto a Inquisição conquistara a Espanha. As.sim, seus anos formativos, a ciência económica se imbuiu profundamonte de duas premissas implícitas na doutrina econômica clássica: a premissa do providencialismo (ou da harmonia preestabelecida, conformo preferem dizer os agnósticos) segundo a as ações econômicas dos indivíduos ao promoverem sua jnosporidade' convergem pai-a uma distribuição cia otima dos recursos o fatores* n a premissa do automatismo do cado

o seeni somevsegundo a

qual forças imanentes tendem corrigir sempre desequilíbrios nómicos resultan te,'e tôda a ^escola L"' da incoerência socialista, a pri- decisões indimeira negando, e a j' - ● ^ viduais das unidasegunda afirman- ^ econômicas no do, a possibilidade ●'.-i-ívicí mercado, de um sistema eco-

a \ os

À parte as comnómico racional, mesmo quando anu- j ● . plicações incômolada, pelo planejamento e pela inter- ● m’mdas por distorsões monopolísvenção estatal, a formação livre de ^ do bem-estar coletipreços no mercado e o contingência- Poderia e deveria mento dos fatores de produção atra vés do mecanismo dos preços.

o com o livre jôgo das síveis.

As razões sao facilmente compreenA ciência econômica, pelo

menos no seu ramo mais avançado, que é indiscutivelmente o anglo-sa-

xônico, atingiu a puberdade científi-

Geoser deixada a cargo da livre iniciativa individual, sendo perigoso e imprudente para Estado intei'forir fôrças no mercado.

sova-

14 E(:‘)N<VMird Dioksto

V

”

Até 0 aparecimento das escolas cialistas, que ousaram duvidar da lidade tanto do postulado providen- k

cialistu como do aiitomatista, não foi doutrina sèriamentc disputada, a que essa não ser por herejes ocasionais não lograram diploma de respeitabi lidade.

É claro que mudou hoje radicalmente a situação, graças a vários faDe um lado, a teoria e prática tôres. tâneo.

econômico imune de intervenções planificadoras. Ainda é cedo, arpuem êles, para a conclusão de que o desen volvimento planificado — de que o único exemplo em larga escala e a experiência soviética — tornado obsoleto o desenvolvimento espon-

do socialismo tornaram clara a pos.sibilidade do uma solução racional do liroblema da formação de preços e do contingenciamonto de fatores nas eco nomias planejadas. Entre as próprias economias capitalistas, dqs depressões econômicas uma aceitação prática e da intervenção corretiva através de formas variadas Além disso, o novo internacional dos

a recorrência forneceu a base para teórica do Estado, de planejamento, surto de interesse países subdesenvolvidos, insatisfeitos lento ritmo do desenvolvimento econômico espontâneo, propiciou reexame, pelos economistas, dos fun damentos da planificação econômica.

Eni que pese a essa evolução, ainda é lícito dizer que a aceitação das van tagens do planejamento é menos uni versal entre os economistas que entre os cultores da ciência da Administra ção Pública. Mesmo no campo do de senvolvimento econômico, no qual a experiência soviética provou a possi bilidade de um aceleramento no ritmo da evolução através da planificação, há ainda economistas fortemente apeliberalismo econômico ti*aCitam êles o fato de que as mais espetaculares

do los XIX e XX, a

com 0 um gados ao dicional. experiências desenvolvimento econômico dos sécusaber, a revolução industrial da Inglaterra, o desenvol vimento agrícola e industrial dos Es tados Unidos e a expansão industrial mais recente do Canadá, foram, em linha'^5 gerais, executadas num clima

ceio de repercussões

Como quer que seja, é indiscutível que o grupo antiplanificador se torna rapidamente uma minoria na atribu lada fraternidade dos economistas. As objeções teóricas sobre 'a irraciona lidade do sistema de preços e distri buição de fatores nas economias planificadas foram destruídas em gi^ande parte pela anaálise de Barone, Taylor e Lange. As objeçÕes que ainda subsistem são antes de ordem práti ca, relacionadas com a sobrecarga de decisões burocráticas inerente ao pia-, nejamento, refletindo também o redesfavoráveis desse último sobre a liberdade po lítica. (4)

De modo gei'al, entretanto, a inten ção de planejar passou a ser um datum político e sociológico, não restan do aos economistas outro recurso que aplicar o seu instrumental analítico ^ ao desenvolvimento de uma técnica planificadora. A questão é hoje me nos de saber se os governos devem ou não intervir no domínio econômi co,-através do planejamento, que de terminar a forma e escopo dêsse pl»" nejamento.

Nos países de economia desenvol vida, 0 planejamento governamental.

(4) Vide Lange "On the economiç t ry of socialism", ed. J^lpplncott, ,.rtnlis, 1Ü38, p, 90. Para um resumo trovérsia teórica sôbre planejament . ^ de A. Bergson, "Socialist Economlcs "Survéy of contemporary Economics . The Blakiston Co., ps. ●112-448.

15 DlCliSTO EcU)NÓMICO

VI-

na medida em que é aceito, incide pre dominantemente sobre medidas para a manutenção do pleno emprego. (6) Êsse planejamento pode ser parcial e supletivo, como no caso dos Estados Unidos, ou abranger uma regulação geral da vida económicq, inclusive do comércio exterior, como na Grã-Bre tanha. Nos países subdesenvolvidos é óbvio que o planejamento visa,. pri mordialmente, acelerar o ritmo de de senvolvimento econômico, demasiado lento (assim pelo arguem os planificadores), se deixado à iniciativa espontânea.

já desenvolvidos, cas serão discutidas sob os

Essas característirótulos

(a) debilidade da iniciativa privada, (b) concentração de recursos, (c) fa culdade telescópica e (d) velocidade de desenvolvimento.

(a) — Debilidade da iniciativa privada

que seria menos contingenciar

O problema central do planejamen to dos países subdesenvolvidos é basi camente o problema medular de tôda a ciência econômica:

recursos escassos entre objetivos con correntes, e escalonar sua utilização eficiente no tempo e no espaço. Conquanto demos por aceitas, maior discussão, as ligeiras observa ções acima, as vantagens gerais do das quais, aliás, nunca duvidaram os adminis tradores, pode ser de alguma utilida de acentuar certas características es peciais dos países subdesenvolvidos, que tornam o planejamento econômi co e a intervenção estatal mais pre mentes e importantes que nos países

sem planejamento econômico.

Na maioria dos países subdesenvol vidos é característica a escassez de experiência na gestão de empresas Associada quase sempre essa debili dade a uma desigual distribuição de renda, o poder de iniciativa econômi ca fica ordinariamente confinado um círculo demasiadamente pequeno Nessas condições, a iniciativa pública que, nos países mais desenvolvidos pode confinar a uma função *

a SC mera

mente supletiva (limitada ordinaria mente aos projetos de “economic and social overhead”), necessita nos paí ses subdesenvolvidos de intei*vir para compensar a debilidade da iniciativa privada, aplicando estímulo simultâ neo a vários campos de investimento.

(b) — Concentração de recursos

(5J o “rationale” do planejamento economias avançadas íundamenta-se geral em três considerações ligadas todas à emergência do “welíare state” era substituição ao "estado-polícia”: a) com bate ao desemprego cícliòo experimen tado no passado pelos regimes econômi cos não planificados; b) distribuição mais cauitativa da renda nacional; c) coorde nação da aplicaçao de recursos, evitandose o

nas em nacão da aplicaçao de recursos, evitandoj desperdício inerente à duplicação dc facilidades provocada pela livre concor rência Vide J. E. Meade, “Planning and . price Mechanism”, Macmillan, N.Y., Íq49 p 2. e Landauer. "Theory of Na tional Economic Planning", University of Califórnia Press, 1944, chapter I.

A pouca densidade de capital-nos países subdesenvolvidos, e, consequen temente, 0 baixo nível de poupança (agravado habitualmonte por defi ciência no mecanismo de canalização de crédito) dificultam a captação das doses de capital necessárias vestimentos concentrados, servação não é incompatível fato de que na maioria dos subdesenvolvidos prevalece grande desigualdade na distribuição da da, com uma exagerada proporção da riqueza nacional em poucas mãos. Is so porque não só essas unidades de

para inEssa obcom o países ren-

30 Dicesto Econômico

concentração de capital são poucas para atender a tôda a faixa de inver.sões necessárias, como a concentra ção de ronda está habitualmente as sociada a uma alta ])ropensão ao con sumo ostentatório, frequentemente sob a forma de bens importados, que representam uma subtração ao poinvestimen- tencial doméstico de

to.s. (ü)

Avulta, nestas condições, a impor tância do mecanismo fiscal de captade fundos, que permite ao Estado bacia de concentração de recursos suscetíveis de aplicação Daí decorrem simuUânea-

diato impedirá a formação de econo mias suficientes para aumentar a ca pitalização e a produtividade da eco nomia. Em outras palavras, se admi tida a ilimitada soberania do consu-

midor, o futuro será sacrificado em benefício do presente.

O Governo, entretanto, manipulan do fundos coletivos (que escapam à decisão individual) e dotado de perpetuidade orgânica, . encontra mais facilidade em desenvolver aquilo que o Professor Pigou denominou de “fa culdade telescópica”. Através da tri butação, pode o Governo comprimir o presente em benefício da consumo

çao tornar-se uma maciça. acumulação de capital para investi mentos. (7) Além disso, pode o Go verno apressar o ritmo de capitaliza ção, fazendo investimentos criadores de economias externas, mesmo quan do financeiramente não remunerati-

mente a necessidade de programas governamentais para a aplicação des ses recursos, e de um esquema de prioridades que discipline essa apli cação.

(c) A faculdade telescópica

Nos países em que a poupança é exígua, e a margem acima da subsis tência estreita, é inevitável que as de cisões das unidades econômicas sejam afetadas por uma visão imediatista. No terreno dos investimentos, as in versões a curto prazo, com um hori zonte próximo de rentabilidade, tendei*ão a deslocar investimentos cos de mais longo ciclo de rentabili dade. No setor-do consumo, a pres são das necessidades de consumo ime-

britâ-

vas a curto prazo.

O grau de flexibilidade no adiamen to do consumo ou na preterição de certos investimentos de rentabilida de imediata, em benefício de investi mentos de produtividade a mais lon go prazo, depende naturalmente das condições econômicas ou institucio nais de cada país c do padrão de vida inicial. O primeiro plano quinquenal .soviético, por exemplo, acan*etou uma compressão quase punitiva do consu mo, em benefício das indústrias de

(7) o reverso pode entretanto suceder. E_m países de forte desnível na distri^lção de renda pode acontecer que o Go verno, por motivos Clicos. sociais ou po líticos, julgue imprescindível promover a elevaçao imediata do consumo das masNestas condições, é concebível qu a intei-venção governamental resulte em que se dedique às indústrias de consumo uma proporção maior aos mveadecisão de investir arbítrio

(C) Interpretando a experiência nica, o professor Slngcr explica o desen volvimento industrial do sóculo XIX co mo decorrente de uma forte concentra ção de renda em mãos de uma aristocra cia industrial com hábitos puritanos de consumo, por forma tal que essa concen tração foi em grande parte canalizada pa ra inversões. Vide Hans Singer. "Recur sos monetários destinados ao desenvommento econômico”, art. na Revista Bra sileira de Economia, setembro de 1950, págs. 38-39. dos "entrepreneurs” privados, preocupados com a equidade social.

sas. timentos do que se a fôsse deixada inteiramente

ao m

enos

17 Dioesto Ecíínómico

4

i. 4

quais de- hens de produção, para reservadas 77% dos inves timentos totais na indústria. (8) Já o plano polonês de reconstrução eco nômica, iniciado em 1.94G, estabeleperíodos iniciais, prioridade atividades que permitissem au-

as veríam ser cia, nos para

oomo poi- exemplo, a indústria ))esacla de aço, provoca investimentos co laterais nas indústrias químicas a ba se de alcatrão de coque, nas indús trias de cimento à base de escoria, nas indústrias mecânicas, etc. que os benefícios do processo cumu lativo sejam plenamente utilizados é preciso, entretanto, uma detei minada \elocidade de desenvolvimento e, em i)articular, que o crescimento da ren da exceda o ritmo do crescimento da

Assim, o exercício da faculdade te lescópica, implicando no sacrifício do consumo presente em benefício do consumo futuro, é condicionado pela existência ou não de uma margem satisfatória acima do nível de subsis tência.

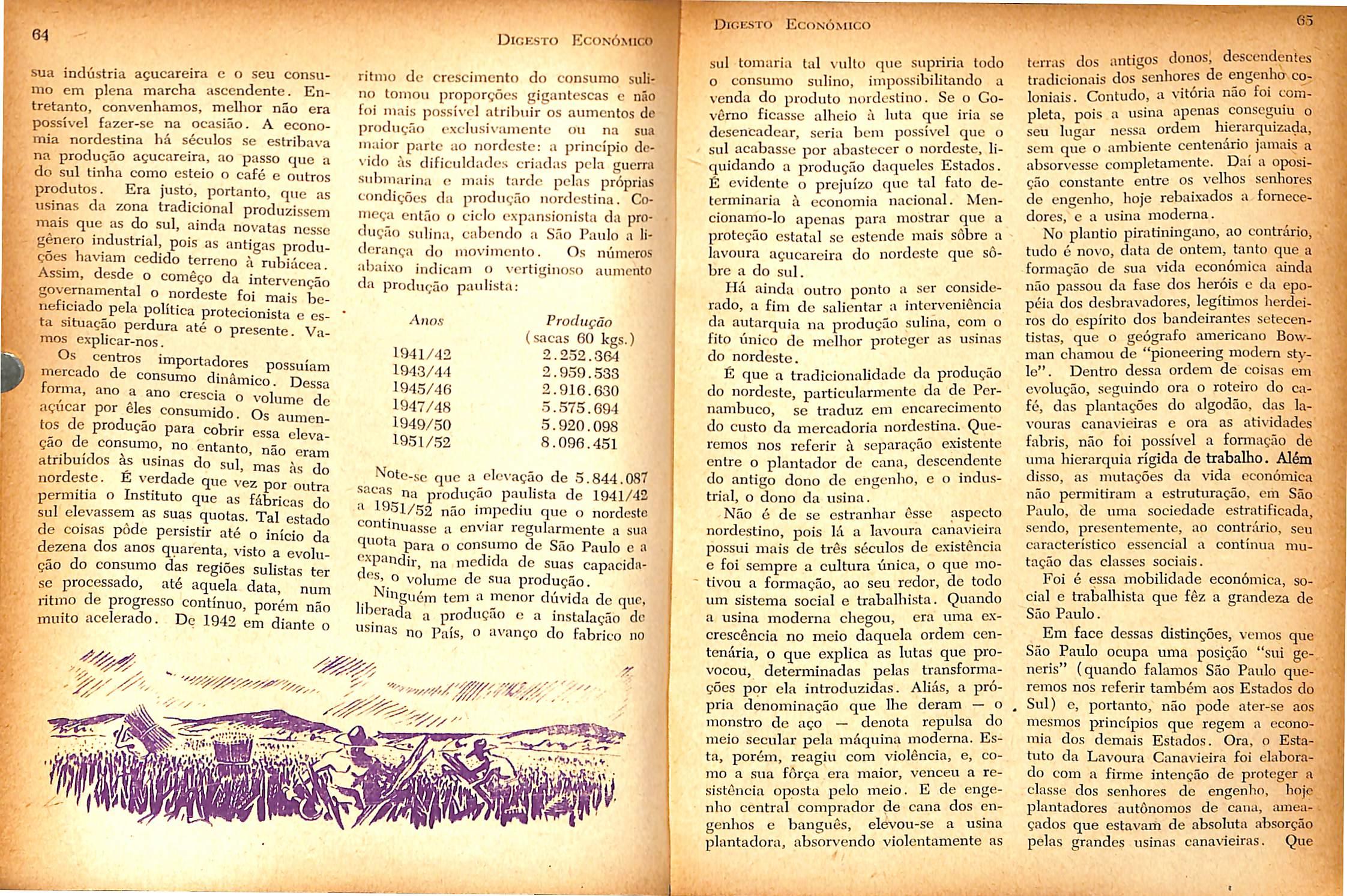

Velocidade de desenvolvimento (d)

Nunca é demasiado frisar desenvolvimento econômico é essen cialmente um processo cumulativo, uma espécie de reação em cadeia. Um investimento numa indústria básica,

que o

1 mento imediato na produção de bens de consumo, sendo mesmo expressamente declarado que o “principal pro pósito do plano é aumentar o consu mo”. (9) população por uma margem suficien te para apressar a acumulação de pitai. (10) Dada a escassez de cursos internos, característica dos países subdesenvolvidos, de um lado, e o parco volume da migração inter nacional de capitais, de outro, o de senvolvimento econômico espontâneo tende a ser em nossos dias, demasia do lento. Ünicamente através do pla nejamento se poderia lograr uma dis ciplina de distribuição de fatores paz de evitar duplicação competitiva de facilidades, desperdício de sos, investimentos-chave

carecarecurpromover a intensificação dos II que permi-

(8) Vide Baykov, "The Developmenl of the Soviet Economic System”, Cambridge University Press, p. 167.

(9) À parte os bens de consumo, que deveríam ter tratamento prioritário, o ■ plano polonês prevê também prioridade para determinados investimentos em bens de capital, a saber, produção de maqui naria agrícola, carvão, energia elétrica e transportes, que constituem, por assim dizer, a infra-estrutura necessária para aumento de produção de bens de con sumo ou (no caso do carvão) para finan ciar importações. Os investimentos em outros bens de capital deveríam aguar dar o aumento da produção de alimen tos e demais bens de consumo, deslocan do se gradualmente a ênfase do plano da nrodução leve' para a- pesada. Vide ^Polish Economic Plan, Resolution of the isiátional Council Concerning the Natio nal Economic Plans and The Plan for Pronomic Reconstruction for the Period nf January 1, 1946” — December 31 1949 (Central Board of Plannfng, Warsaw, f 1946) pp. 17-27.

o

(10) Compare-se o trecho seguinte de um relatório da F. A. O.: . O desenvolvi¬ mento dos países insuficientomente de senvolvidos não é um simples processo discricionário que possa ser limitado ou contraído a vontade. Pelo contrário. '' desenvolvimento econômico se rege por certos princípios econômicos próprios. Um foguete ou nave interplanetária tom que alcançar uma certa “velocidade de liberação" concretamente para escapar do campo de atração da terra e passar a. ser um corpo astronômi co que se move livremente. De maneira semelhante, o desenvolvimento em qual quer país deve alcançar um certo ritmo antes que possa superar o crescimento da população. Só então 6 possível começar a melhorar o padrão de vida, diminuir o excedente de população rural e .contri buir para retardar o crescimento da po pulação” — Vide “Métodos de Financia mento do Desenvolvimento Econômico" U.N./Doc. E-1,333/Rev. l, apêndice A.

estabelecida

Dici.sio K< “ IS

Para

k-..

tam ritmo mais rápido de capitaliza ção, e, finalmente, distribuir as tare fas proporcionais entre os setores pu blico e privado.

complicada em nossos dias por dife renças ideológicas.

uma 0

Não há ainda, infelizmente, massa acumulada de experiência que permita julgai- até que ponto o pla nejamento governamental tem efetivamentc contribuído para apressar ritmo do desenvolvimento econômico. A única experiência em larga escala é a soviética. i.. . vimento econômico de maneira algo

Se medido o desenvolsimplista, em termos de decréscimo de percentagem de população ocupada empregada na agricultura, em rela ção à população total, verifica-se que Estados Unidos, a países como os Suécia e a Dinamarca lograram num período de aproximadamente 40 a 50 anos diminuir êsse número de 70 paSO*^ do total empregado; a expan das indústrias manufatureiras e ra sao serviços permitiu, assim, não apenas absorver a mão-de-obra liberada pe los melhoramentos tecnológicos na agricultara, mas ainda absorver o inNa Rússia, cremento de população, uma evolução comparável foi realiza da, dentro de uma economia planificada, num período de apenas 10 anos, por isso que a proporção de mão-dèobra empregada na agricultura dede 80% da população total, em 1.928, para 58% em 1.938. (11) cresceu

II — Do escopo do planejamento nómíco

A compreensão do planejamen to econômico cala decrescente, do socialismo mar xista para o socialismo moderado e, finalmente, para os regimes de eco nomia capitalista.

No caso específico dos países sub desenvolvidos, único que aqui nos in teressa, as experiências de planeja mento até hoje verificadas, em escala apreciável, têm ocorrido ou em paí ses de economia marxista, Polônia e as Repúblicas subdesenvol vidas da União Soviética, ou em paí ses de feição predominantemente ca pitalista, como a índia, o Chile ou o Brasil. ^ O planejamento efetuado países que, à falta de melhor nome, poderiamos denominar de tas moderados”, aplicou-se sobretudo a economias maduras como as da GrãBretanha ou Noruega, ou a econo mias em avançado estado de desen volvimento, como as da Nova Zelân dia e Austrália.

O primeiro fator determinante do escopo e âmbito do planejamento é indisputàvelmente a estrutura das instituições estatais,

ccoagudamente

(H; Dados coUgidos pelo Proíessor Seymour Harris. Economic Planning, Alíred A. Knopf, Nova York, 1949, pág. 317.

tem variado, em escomo a nos socialisa

São óbvias as razões institucionais pelas quais o planejamento socialista, abarca de ordinário uma área mais ampla que a do planejamento capita lista. No primeiro caso, o Estado de tém o contrôle dos meios de produção e é o principal, senão o único “entrepreneur”; a esfera de iniciativa pri,vada é usualmente confinada à peque na indústria e ao campesinato agrí cola. O planejamento tende assim a abranger todo o setor de investimen tos, quer na produção de bens de ca pital, quer na de bens de consumo. Entretanto, mesmo no planejamento total de tipo socialista, são teorica mente concebíveis duas variantes: solução centralista e a solução com petitiva. O primeiro tipo de planc-

19

jamento envolvería a concentração de tôdas as decisões sôbre investimentos e escala de produção nas mãos da Au toridade Central. No segundo, esta faria mais do que fixar as regras nao e condições para uma ótima utiliza dos fatores, deixando-se as deci- çao sões individuais a cargo dos gerentes de indústi-ias. (12)

conceituação capitalista, há natural mente vários matizes de planejamen to: alguns Governos confinam-se a um planejamento parcial e apenas supletivo da iniciativa privada ; ou tros interpretam o planejamento pú blico como o elemento principal e do minante do sistema, ao qual o setor privado se tem que ajustar. (13)

Os limites tia ação governamental no'planejamento c execução são as sim uma função do sistema político e econômico. Podem-se fixar, entre-

quer no

Nas economias de tipo capitalista ou semicapitalista, o planejamento governamental se refere principal mente, porém não exclusivamente, ao ^ setor público. É sem dúvida logica mente desejável (e não raro indispen sável) que o planejamento público le ve em conta as decisões privadas e se, ja precedido de uma análise geral de economia, que esclareça o papel e vul1^ to dos investimentos privados. Bàsicamente, entretanto, o setor privado retém sua autonomia de decisão, quer no tocante a investimentos, tocante ao consumo.

A primeira diferença entre os dois tipos' de planejamento é, portanto, que numa economia marxista é possí vel o planejamento global de tôda a economia, por imposição estatutária, sancionada pela repartição, direta mente controlada pelo Governo.

Numa economia capitalista, o pla nejamento somente se generaliza tôda a economia mediante coordena ção dos planos públicos e privados; o Governo pode, sem dúvida, influen ciar as decisões do setor privado, de niodo a torná-las coerentes com planos públicos. Isso, entretanto, não pode ser feito por simples impo sição estatutária. Mesmo dentro da

a os

I (12) para uma exposição sucinta das «loluções centralista e competitiva e da literatura teórica sôbre o assunto, vide A. Bergson, "Socialist Eeonomies", em “Surof Contemporary Eeonomies”, págs. vey 412-448.

(13) Em sua forma mais rudimentar, o planejamento dos países subdesenvolvi dos nao socialistas nSo abrange mais do que as despesas públicas, através de çamentos de investimentos cobrindo ordeterminado número do anos. No Brasil os chamados “Plano de Obras Públicas é Aparelhamenlo da Defesa Nacional” c o “Plano de Obras e Equipamentos" decre tados para os períodos de 1939-10-13 e 1914-1948 (abandonado ôste último em 194G) se filiam a ôsse tipo de planeja mento. Uma segunda etapa de planeja mento compre'endo também planos de produção por indústrias específicas ou para grupos de indústrias, escalonadas conforme a prioridade. Ésses planos con tem geralmcnte estimativas dos riais, equipamentos, mão-de-obra e cursos financeiros necessários para a con secução das metas de produção, tanto setor publico como no setor privadopeciíicam. outrossim. geralmcnte as'me didas governamentais, destacando os re cursos requeridos pelo plano ou necessá rios para induzir o setor privado a íomece-los. O Plano Quinquenal Argentino denominado “Plan de Gobierno” ass"m como o plano de Bombaim, na índia, se filiam a essa categoria. O terceiro estágio de planejamento, mais dificilmente atingível nos países subdesenvolvidos por exigir uma perfeita visão do conjunto economico e avançada base estatística, consiste no levantamento do orçamento geral dos recursos da nação, subdivididos orçarnentos específicos para a indúsagricultura, despesas governamentüis, conicrcio exterior, etc, o übrongcri“ do tanto o setor público como o privado. Como exemplos dêsse tipo de planeja mento cabe citar o “First Memorandum on The Central Economlc Plan for 1946 and National Budget”, da Holanda, e "The Norwegian National Budget for 1947” da Noruega.

matereno esem tria.

DrcESTO Econômico 20

I I

!

d) orientação e direção do setor privado, que pode ser alcançada através de regulamentos e in centivos em vários campos, im portando, nesse contexto, fazer com que os vários tipos de me didas adotadas convirjam para o mesmo objetivo, sem se cance lar ou nulificarem umas outras.” as

, realizado em Porto Rico,

tanto, determinados níveis mínimos de intervenção governamental, aceitá veis mesmo cm economias de tipo predoniinantemente capitalista, sem os quais o planejamento do desenvol vimento econômico não pode ser con duzido eficazmente. Essa conceituação de tarefas governamentais indis pensáveis para a promoção do desen volvimento econômico foi assim fir mada no relatório do “Seminário so bre Planejamento do desenvolvimento econômico em maio de 1.951, sob os auspícios da ONU:

o su

planejamento dos países bdesenvolvidos é necessário e de veria conduzir, em última análise, a programas globais de desenvolvi mento. Estimam assim ós membros do Seminário que a ação governa mental deve se estender em várias direções inclusive:

a) a provisão de instituições, facili dade de pesquisa, assistência técnica e serviços sociais condidesenvolvimento zentes com o econômico público e privado ;

A segunda diferença básica entre o planejamento de tipo socialista e o de tipo capitalista se traduz na discipli na de execução do plano. Nos países de planejamento socialista, o Gover no exerce comando direto sôbre todos os recursos econômicos do país, exce to talvez no que tange à pequena pro dução agrícola e ao artesanato. Po de, assim, executar ou proibir inves timentos, assim como reservar maté rias-primas, orientar mão-de-obra, racionar disponibilidades cambiais e canalizar o crédito para os setores prioritários do plano. No planeja mento efetuado em regimes capitalis tas, o Governo tem que repousar, so bretudo, sôbre controles indiretos, monetários e fiscais, não lhe sendo facultado, senão dentro de severos li mites, requisitar ou transferir recur sos dos setores privados para os go vernamentais.

re-

b) a elaboração de programas par ciais de desenvolvimento, ou, se possível, de programas gerais para toda a economia, pormenorizando-se especialmente os ferentes ao setor público ;

(●) a produção direta de bens e ser viços, nos casos em que a forma ção de empresas governamentais é considerada preferível, conve niente ou inevitável, com ou sem a participação de empresas privadas ;

Êsses contrastes institucionais têm naturalmente grande relevância, não só para a técnica econômica do pla nejamento como para a ciência da ad ministração pública. É óbvio que quanto maior o grau de controle eco nômico estatal maiores as responsa bilidades de administração. O plane jamento socialista, que de certa^ for ma substitui o homem de emprêsa e 0 consumidor pelo burocrata, lança

21 DrtaisTO EcoNÓ.\jir(^

assim sôbre a administração pública uma respònsabilidade apavorante, enfeixando nos órgãos governamentais uma miríade de decisões econômicas anteriormente tomadas por unidades individuais, e aumentando, portanto, as possibilidades de êrro. (14)

redimido das limitações teóricas, pe reça por limitações burocráticas.

Para os países subdesenvolvidos, o obstáculo administrativo é sério, mes mo em formas de planejamento me nos ambiciosas que o planejamento .socialista integral, vários e trágicos círculos viciosos do subdesenvolvimento é que

De fato, um dos precisa Quando iniciadas as discussões sô bre a teoria do planejamento, famosa controvérsia entre Von Mises, Hayek, Barone, Dickerson, Lange e outros, o principal argumento dos economistas liberais, contra a plane jamento socialista, se filiava a suposta impossibilidade de racional do

com a uma solução

problema da distribuição otima dos fatores, uma vez abolida Uvre formação de preços. Hoje se reconhece essa objeção

, , como suscetível de solução teóriea ; há, entretanto, muito menos certeza do .. , , que seja sus¬ cetível de uma solução prática eficaz. Não é impossível com êle as que o socialismo, (e economias planificadas)

mente nos países mais necessitados de eficiente iniciativa pública par a) compensar a debilidade da inicia tiva privada e b) utilizar econòniic mente os minguados recur.sos de dispõem — mais escasseia mento de administradores tes, e menores sâo as facilidades seu treinamento e formação. Foi conhecendo isto I Nações Unida.s e cializadas

a .— ■aquo o supriexporionpara reque, em boa hora, - as Agências Espese lançaram decididament

a e no esforço de cooperar para o de.senvolvimento da ciência administrativa, através da concessão do assistência técnica aos países subdesenvolvidos.

as

(14) Ao argumento cie que a concentra ção das decisões, multiplicando a respec tiva area de impacto, em contraste com as decisões individuais do sistema capita lista (no qual os erros individuais dos preendedores o consumidores tendem a se cancelar) aumenta a possibilidade de êr ro. respondem os socialistas ' que se as consequências de um êrro seriam maio res. as possibilidaclcs de acérto são também maiores, por isso que as decisões da autoridade planejadora

de , j . , seriam tomadas em ífCf/íe uma informação global sobre o estado BCral da economia e de seus setores específicos, informação essa ina cessível ao ■ entrepreneur" privado Ques tão correlata e sumamente interessante é a de sabor se a planiCicação socialista é 9»««A í

em-

"" P>°bíemt

R°vTsl.rBrasnoTra

yV> r 22 Dif.rsrn

capaz do eliminar "dVressão:'''*;^ vfde / V

Iconom'’

Sc Fconomm. março de 1950 Para um rns?.

0

PETRÓLEO BRASILEIR

Odilon Bhaca ^

(Antigo deputado federal — Ex-Ministro da Agricultura — Advogado do Banco do Bi^asil)

Monopólio e.Klaíal e livre empresa

1 — Entre o sistema do monopólio estatal exercido por ação direta, autáifiuica ou não, e o da livre emprêregime de acessão ou de con de domínio pleno ou resolúvel. sa, cm eessao a experiência tom admitido outros sis temas que os conjugam e combinam.

No MÉXICO, por exemplo, preva- , lece o sistema de monopólio estatal direta autárquica, hoje com¬ por açao binada com o da livre emprêsa em regime que se podo considerar de parceria.

Na ARGENTINA, ao contrário do muitos pensam, não há monopó- que lio estatal propriamente dito.

YACIMIENTOS

Os PETROLÍFEROS ao

FISCALES, órgão autárquico, atuam lado de empresas livres preexis tentes, se bem que de movimentos contidos.

No BRASL tem vigorado o sistema da ação oficial direta por órgão não autárquico (o C. N. P.) combinado com o da livre emprêsa de rígido ca ráter nacional, em regime de autori zação e concessões do índole pouco definida.

2 — O ESTATUTO DO PETRÓ

LEO institui o monopólio estatal de ação indireta, exercida por meio de um novo tipo de concessão, que não é nem de domínio pleno nem resor hivol, mas de uso e gôzo do privilé gio oficial, convenientemente discipli nado; e por meio de empresas de eco-

nomia mista. Dessarte, nos riscos da pesquisa do petróleo associa ao Es tado, senhor do monopólio, a emprê-j sa livre organizada no país, com aH gumas restrições de sentido naciona-3 lista. Mas no sistema do ESTATU-j TO, a associação, no caso de tratar-j se de empresas organizadas por es trangeiros, efetua-se correndo os in teressados todos os percalços da caça ao “wildcat”, o que ao país acarretajj em vez da saída, entrada de dólares, 3 — A solução Vargas mantém em pleno vigor a legislação referente autorizações e concessões e cria uma grande empresa de economia mista, para exercer e intensificar a ação oficial relativa ao petróleo. Não ins titui monopólio do Estado, nem de ação direta nem indireta. Atenua o sentido nacionalista da legislação vigente, facilitando a participação da livre emprêsa organizada no país,^ nacional ou estrangeira, na formação do capital e no financiamento da PE TRÓLEO BRASILEIRO S. A., ali viando-a dos encargos diretos da pes quisa. ● ,

a Não obstante cada vez mais con-3 vencido, em pleno acordo com o GE-lB NERAL JUAREZ TÁVORÁ e comj o Eng.o GLYCON DE PAIVA, de* que a solução completa, a solução^H preferível para o Brasil, dada a inien-^H sidão de suas províncias sedimenta-^H res, seja a do ESTATUTO DO PE« TRÓLEO, considero aceitável o pro-^B jeto do Govêrno, desde que modifica-gB do em alguns pontos essenciais. ''.Sffl

f ● ^

^ \ 1*

p» ■".i

:

Reflexões suscitadas pela mensagem

4 A Mensagem presidencial so¬ bre a criação da PETRÓLEO BRA SILEIRO S. A. justifica-a de manei ra satisfatória.

rais de óleo por ora somente produ- * zem 2,5^0 do consumo interno e que as refinariaa nacionais, em constru ção, apenas têm capacidade para in dustrializar 50'/v do todo o óleo bruto de que careceremos em 1955.

Sem al)undonar o plano Du tra, que consistia cm reduzir o gas to de divisas pela nacionalização efe tiva do transporte e do refino do pe tróleo importado c em intensificar busca do petróleo nacional, com o eni-

5 a prêgo dos lucros daquelas operações, a chamada solução Vargas distin gue-se polo empenho de imprimiimáxima aceleração possível ao esfôrço de descoberta de novos

a (íumpos produtivos, além dos já provados na BAHIA.

aos 0 imaque sob São co I

ma¬ ras

Na “caracterização do problema” faz-se demonstração cabal das se veras razões que devem convocar a Nação para o gigantesco esforço de descobrir e industrializar o petróleo existente no território da República. Depois de apontar dados estatísti cos inquietantes sôbre os progressi vos aumentos de nossas importações de derivados de petróleo, que se eleJ' vam a* cerca de 200 milhões de dóla res por ano, com índice de crescimento de 19.5%, e de evidenciar que o seu mon tante corresponde a 13% do total de nossas compras no exterior, a Mensagem prevê que, dentro de um decênio, se nossas impor tações crescerem com a aceleração já verificada, além dos embaraços ligados à defesa nacional, seremos talvez coagidos, por escas sez de disponibilidades de câmbio, a racionar o consu mo de derivados de petró leo, com a suspensão ou o declínio do desenvolvimento de nossos transportes terrestres, rítimos e aéreos e de nossas inúmeindústrias dêles dependentes.

Realmente, para fazer face às cres centes exigências do nosso mercado de combustíveis fluidos e lubrificanaliás são mínimos em con- tes, que Kfronto com os recursos energéticos de outros países, reconhece o Go-

t. vêrno que as nossas reservas natu-

Para êsse fim, junta lucros do transporte e do refino, do petróleo importa do, o produto dos adicio nais sôbre certos impostos, especialmente sôbre pôsto único de combustíveis, bem como outras contribui ções da economia privada.

nhecidos os limites de efi ciência da ação estatal direta po do comércio e da indústria, par disso, não havia

no camA como conseguir

, a não ser por via de associação luntária, a contribuição dos ESTA DOS e MUNICÍPIOS, representada pelas quotas com que participam do impôsto único sôbre combustíveis. Registre-se de passagem que o pará grafo único do art. 7.o do projeto,

vo-

■●1 DiCESTO Econó.njico 2*1

r

ST 4 t I

6 — A aceleração dos tr:. balhos de pesquisa não se ria exequível, no grau dese jado, mediante ação direta do Estado, ainda forma autárquica.

que a obriga, é de transparente inconstitucionalidade. A empresa de economia mista facilitaria a compo sição dos interesses e asseguraria maior flexibilidade à ação projeta da. Bem andou o Governo preferin do-a à criação de um pesado órgão autárquico.

rísticas de uma a operar, por meio de empresas sub sidiárias, a integração específica do sistema econômico do petróleo, pro cede o Governo de acordo com as mais positivas indicações da expe-

que se pode afirmar é que prêsa de economia mista permi tiu à INGLATERRA, à FRAN ÇA e à HOLANDA atingirem todos os objetivos dos grandes trustes americanos, sem os seus sem 0 recurso a leis sem

a emexcessos e a acórdãos repressivos,

7 — Fundando-a com as caracte- a bárbara seleção capitalista que iniciativas e a sacrificou inúmeras dignas de proteção oficial holding”, destinada economia de milhões de homens,

mas antes mediante o estímulo. o controle e a participação lu crativa do Estado”. (N. 53). riência.

Além de assim promover na PE TRÓLEO BRASILEIRO S. A. a con centração que os especialistas deno minam cia, à luz dos melhores ensinamentos, também a sua concentração “hori zontal”, propondo-se a articulá-la com empresas de outros setores afins, da economia nacional, notadameiitc de produção de aço, tubos,.cimento etc.

vertical”, o Governo anun-

No segundo tópico, ao reconhecer que a indústria do petróleo é por ín dole monopolística, acentuei em de fesa do ESTATUTO:

“ Manifesto fica, dessarte, que não há, no anteprojeto, quebra da “integração” peculiar à nomia do petróleo. No que ela possa interessar às empresas de exportação, foi mantida intacta. E no atinente às destinadas ao ● abastecimento do mercado inter-

ecoSinto-me à vontade para louvar a Mensagem nos tópicos referidos, por sua concordância com as opiniões que, como Relator da Comissão do ESTATUTO DO PETRÓLEO, emiti ao apresentar o anteprojeto.

8 — Apraz-me invocar a atenção das COMISSOES REUNIDAS para os números 43, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59 do aludido documento e particu larmente para os trechos que a se guir transcrevo.

No primeiro, depois de um rápido estudo sôbre as empresas de econo mia mista, opino:

do como supremo “Na esfera da indústria e do comércio do petróleo o mínimo ceiro de compensação — de todos

no, fica nas nossas mãos, e na medida de nossas forças, efeti vá-la de modo pleno, especial mente se o C. N. P., por meio de sociedades de economia mista. repartir e compensar, com inte ligência, os riscos das que se na laempregarem na pesquisa e vra de nossas jazidas com os lu cros das que operarem o trans porte e a refinação dos seus pro dutos. O Fundo Nacional do Pe tróleo, pèça essencialíssima sistema do anteprojeto, atuara aparelho finan¬

25 Dicksto Econômico

os efeitos positivos e negativos do indireto monopólio exercido pela União”. (N. 67).

orçamento marginal, estranho ao controle do Congresso.

oo.s /

9 _ No ESTATUTO, o CONSE LHO NACIONAL DO PETRÓLEO, * órgão de Estado, permanece como cúpola do sistema, com o direito de livre movimentação do FUNDO NA CIONAL DO PETRÓLEO, destinado a arrecadar, inclusive por via de em préstimos, todos os elementos de ceita destinados à ação oficial I U 'ceimente ao petróleo, contrário do que geralmente i; gina e do que não quis ver a paixão nacionalista, o ESTATUTO estabe lece o monopólio estatal, embora, vi✓ sando atribuir-lhe um máximo de fle xibilidade dinâmica, não o tenha re duzido à ação oficial direta.

P

O FUNDO NACIONAL DO V\.]. TRÔI..EO, previsto no ESTATUTO, uma vez incluído no projeto e dotado de personalidade jurídica o adminis tração própria, poderia vantajosa mente incumbír-se do tudo Que dis sesse respeito ao financiamento da PETROBRAS ê de suas subsidiárias.

Estou hoje convencido de que o sis tema do ESTATUTO melhoraria de modo considerável se se desse FUNDO NACIONAL DO PETRÓ LEO, por êle criado, a personalidade ■ jurídica e a autonomia dos órgãos autárquicos de investimento finan' ceiro.

— For último, na Exposição a que me reporto, dade de prir

encarecí a necessinos aparelharmos para su as exigências de material d

cones-

ao a ação do Estado e das empresas cessionárias, mesmo ostrangeiras que tivessem de operar no país crevendo: ’

10 — A meu ver, uma das falhas s con- mais graves da solução Varga siste no primitivismo do sistema de financiamento da PETROBRAS, gundo 0 qual as arrecadações dos adi cionais de índole tributária são logo convertidas em ações para imediata nas atividades da Empresa.

seinversão

: E porque poderão ser de montante muito superior às necessidades decor rentes da marcha das operações e dos de embarque do material que prazos

“ Se a nossa indústri bancos, priamente dito não retiverem, país, boa parto de tais inversões de capital e, pelo menos, parcela dos lucros dos pelas nossas jazidas nosso mercado interno de nados e subprodutos,

-la, os nossü.'^ o nosso comércio proiio uma proporcionae pelo - rofi. nossa eco

nomia estai-á sendo submetida severa drenagem e estarea uma mos perdendo substância.

Não basta exigir que, atingin do certo limite, a exportação de petróleo se faça em refinados. Muito mais importante é, para a h.tk

\ Dir.KSTO Económicíí 26 1

Outra importante restrição que se liá de introduzir nessa parto do pr jeto é a concernente à propriedade das jazidas. As jazidas de i>etrólco não podem ser an-olaíias entre bens que constituirão quotas do capi tal da PETROBRAS. São l)ons já poi- lei incorporados ao patrimônio inalienável da UNIÃO.

t t rc' conPorque, ao se ima- ●t

tiver de ser importado, introduziu-se projeto 0 intolerável dispositivo arfr. 11» verdadeiro no

nossa economia, que os nossos industriais e comerciantes tratem de se preparar para vender, a preço menor do que o de importação, tudo quanto possam fornecer às empresas concessio nárias que sejam de controle estrangeiro. Fazer o contrário, isto ó, instituir o monopólio efe tivo do Estado para ser exer cido por intermédio de geólogos e do empresas técnicas esti*angeiras, pagos em dólares, e mui to l)em pagos, o empregando (luase que exclusivamonte mate rial importado, equivale a ex portar dólares o a fazê-lo sem compensação de valor econômi co real”’. (N. 43).

Em sua execução têm sido contra-

tados numerosos í?eólo{?os estrangei ros, sobretudo norte-americanos e os serviços da. UNITED GEOPHYSICAL CO. S. A., de Caracas, Vene- “ zuela; da GEOPHYSICAL SERVICE ■' INC., de Dallas, Texas; de SCHLUM- ●! BERGER SURENCO de Caracas, Ve- Í nezuela; da EXPLORATION SUR^'EY INC. de Dallas, Texas; de GEOPHOTO CORP. de Denver, Colorado e da DRILLING AND EXPLORATION INC., da Califórnia. Dei.xo de divulgar as cifras relativas ao ●

custo em dólares dos citados contra tos porque o CONSELHO não costumr. publicá-los.

04 > 1

i

observação se repete de ano a ano. Confirma-a o avultado número de esO Estatuto do Petróleo e o custo dos serviços em dólares pecialistas estrangeiros contratados e 0 seguido apelo às Empresas Técnicas que efetuam nossas prospecções geofísicas e nossas perfurações pioneiras.

12 — O C. N. P. inverteu já em pesquisas na foz do Amazonas, na bacia sedimentar Maranhão-Piaui, do Nordeste, em Alagoas, Sergipe, na bacia do Paraná e especialmente na Bahia, doze anos de trabalhos e quantia superior a 1 bilhão de cruzeiro.s. Cerca de dois terços dessa quantia tiveram de ser convertidos em dólares para pagamento de geó logos, geofísicos e empresas técnicas de prospecção e perfuração, bem co mo de compras de sondas tos e acessórios.

equipamenprática foi em

0 programa pôsto elaborado pelo escritório técnico de. grande nomeada.de DP] GOLYER & MAC NAUGHTON, depois contrata do para orientar e supervisionar a ação do CONSELHO.

0 certo é que aqueles e estas rece- * bem em dólares e em dólares paga mos 0 material que empregam.

J 1 j iV o

l)u;i:sTo I''{:oNÚMiC{> 2T ■ ●<« I T

^

.4 i 1

I

Quem tem afirmado, em documen tos oficiais, que não dispomos do técnicos nas propox’ções impostas pe las circunstâncias, é o Presidente do C. N. P. Nos seus relatórios tal ■-Ú

Ora, êsse tem sido o nosso proce dimento até aqui.

13 — Detenho-me a recordar opi- :ji niões emitidas em defesa do antepro jeto do ESTATUTO DO PETRÓLEO com um duplo intuito; a) com o de justificar perante as '-l COMISSÕES REUNIDAS meu apoio ^ à Mensagem do Govêrno, nos tópiCOS indicados; e b) com o de significar-lhes que ESTATUTO, permitindo, sob certas condições, a participação de empre sas de capital estrangeiro na busca 4 de nossos “traps” oleíferos, preten-

I

dia, pelo menos em parte, asseíjnrá-la mediante custeio em dólares importados.

COMISSÀO DO a

E a fim de que essa parte fôsse a maior possível, ESTATUTO recomendava, como quer o Governo, que nosso comércio e nosindústria assumissem, quanto an tes, o encargo de.fornecer às inte ressadas boa quota do material de que carecessem.

E isso poderia e pode ser conse guido.

de dólares por ano os aumentos adi cionais de divisas que teremos de enfrentar, juntamente com mentos anuais de consumo, cjue são de cerca do 40 milhões, não ostaiemos exaífcrando.

os au-

Adotando para cálculo 0 as cifras indicadas pelo Eng.° Ave lino Inácio de Oliveira, apurei que, só para as operações do geologia, geofísica e perfuração, o gasto anual cm dólares, no quinquênio, USS 31.125.000.000.

o programa será de Ora, o progra-

'

do Govêrno exige muito ma mais e ainda a duplicação da capacidade de nosso parque de refinarias e de sa frota de petroleiros, convindo nosnau

h

14 — Se o objetivo primordial do projeto é a descoberta de grandes estrutui*as produtivas de óleo, para deter, poupar ou mesmo suprimir <> dispêndio de divisas, em importaçõe.s de derivados estrangeiros, cuja ele vação nos ameaça de racionamento em futuro próximo, convém não es quecer, como faz a Mensagem, o cál culo dos aumentos daquele dispêndio que do projeto advirão para a impor tação de sondas, equipamentos e aces sórios, indispensáveis à intensificação da pesquisa, bem como para a mon tagem de novas refinarias e oleodu tos e compra de novos petroleiros.

esquecer as Oespesas de armazém mento e de preparação dos campos para a fase produtiva.

inovo.s transferindo dóiares í:

do outras rubricas leo, tivermos no "I que

O Govêrno Dutra, dentro do esque¬ ma de FINANCIAMENTO DO PLANO SALTE, pagou boa parte de sua compra de refinarias e petroleiros com alguns milhões de moeda blo queada, que possuíamos no estran geiro. De agora em diante teremos ‘ de pagar em dólares ou valores equi valentes.

nos foram concedidas licenças de fa bricação e prioridades de embarque para as grandes quantidades de mate rial que seremos obrigadoj tar. Segundo se ve dos Relatórios do Presidente do C. N. P., tratar-se de encomendas de tidade oficial, encomendas de tidades bem modestas.

apesar de - uma enquannem

:v ,, sempre ● ■ o Conselho as recebeu normalmente.

Devemos prever que a nacionali zação do petróleo no Irã venha nar premente a busca de novos 1)03 produtivos em outras regiões do globo; e, reconhecer, além disso, ‘í

Além dessa despesa em dólares re lativa a importações de material, há conforme vimos — a dos pagamen tos dos geólogos e geofísicos e dos serviços técnicos das empresas que PETROBRAS tiver de contratar, em cerca de 50 milhões a Se orçarmos

OH chamados trustes do petróleo não seriam dignos da fama de que go zam se não influíssem muito mais do que se pode supor nas atividades das empresas técnicas e industriais.

1 t f’ Dichsto Ec;onómk‘o 28 ■

I

y i

.

i'

í*

15 — E muito felizes nos devemos considerar se

pura a do petvóque os despender Exterior. Porque isso significará

a torcamque

1:

ligadas à economia do produto, e para as quais a PETROBRAS terá do apelar.

Cumpre admitir, por igual — o que Deus não permita — que, após os cinco anos de ingentes esfoi*ços e de tremendo consumo extraordinário de divisas, não tenhamos descoberto no vas e potentes zonas produtivos do óleo. Nesse caso, terão sido infrutí feros os gastos com a pesquisa, equi valentes aos 5 bilhões de cruzeiros previstos pela Mensagem, dos quais cérca de dois terços depois de trans formados em milhões de dólares.

estrangeiras, de crédito favor de empresas ou permitir que títulos de emissão da PETROBRAS, poi porventura tomados, transformar-se em ações que, pc o projeto, poderão ser de transfira aos ESTADOS e PIOS boa parte das que forem obje to da subscrição inicial, esta bem. Porque será esse o meio incorpo rar ao patrimônio da PETROBRAb fim criados

em a os excedentes com êsse

de com-

por via do imposto único bustiveis.

Do programa executado, não restarão senão os lucros da refina ção 0 do transporte do óleo bruto, que então estaremos importando na cal culada proporção de 200 mil barris diários e pelos preços que os trastes nos imponham.

nos errado na-

Eis porque não me parece nem lesivo ao legítimo interesse cional, friamente compreendido, asso ciar, sob certas condições, empresas de capital estrangeiro aos riscos que o Estado tem de assumir no esforço de descobrir ricas estruturas petrólifci*as nas profundezas e na imensi dão de iioasaa províncias sedimenta res.

Acresce que tal concessão e, na espécie, inoperante.

Apesar das facilidades e vantagens oferecidas, não creio que as compa nhias estrangeiras se ticipar da empresa absterem, motivos de enorme

Em primeiro lugar, é de duvidem da viabilida-