PHI – Quando un Numero diventa Arte DIEGO RACCONI

Fascino e mistero della divina proporzione, dall’antichità alla società contemporanea.

“Successione di Fibonacci – Composizione 006” 50 x 70 cm - Mix media su tela

DIEGO RACCONI

Diego Racconi nasce a Milano e rimane attratto fin da giovane dalle arti e dalla pittura. Frequenta corsi d'arte, gruppi culturali e atelier di maestri per apprendere le diverse tecniche pittoriche. Dopo un percorso artistico classico legato alla pittura figurativa, sviluppa nel tempo una personale ricerca stilistica basata sull’astrattismo geometrico.

L’incontro casuale con la sezione aurea delinea e definisce un nuovo percorso stilistico, sviluppando l’interesse e la passione per le molteplici connessioni inerenti il numero PHI, come punto di convergenza tra discipline diverse. L’artista desidera attraverso il proprio lavoro, indurre l’osservatore ad una riflessione sul rapporto tra Uomo, Scienza e Natura nella società contemporanea, nella consapevolezza che tutto è interconnesso e interdipendente.

Le opere della serie ‘Matrix’ utilizzano la successione numerica di Fibonacci come codice pittorico, una matrice che vuole essere la rappresentazione della “divina proporzione”, così come la definì Luca Pacioli, intesa come espressione dell’impronta geometrica nella creazione divina dell’intero Universo.

L’artista intraprende un percorso espositivo itinerante con un risvolto culturale, supportato da enti ed istituzioni che ne condividono lo spirito e le finalità, correlato attraverso questo catalogo ad un aspetto divulgativo, desiderando suscitare un rinnovato interesse per i diversi argomenti che il numero Phi correla in maniera magica e misteriosa tra passato e futuro.

PHI

Quando un numero diventa arte.

Le vie che misteriosamente ispirano lo spirito creativo degli artisti sono spesso frutto di fortuiti incontri. Talvolta da situazioni imprevedibili si sviluppano nuove idee e nascono inusuali progetti. Passeggiando diversi anni or sono davanti ad una vetrina di un negozio di souvenir in una nota località turistica balneare, mi sono imbattutoinquellochesarebbediventatounpuntodisvoltadellamia ricerca artistica. Nulla di artistico naturalmente, semplicemente una conchiglia. Una bella ed affascinante conchiglia, caratterizzata da una armonia delle forme sorprendente. Scoprii presto però che non era una conchiglia qualsiasi, ma LA conchiglia per eccellenza: il NautilusPompilius. Attirato dalla forma a spirale della mezza conchiglia sezionata, propostainbellavistainvetrina,miaddentraiincuriositonelnegozioperchiederelumi.Equasi comeinunalezioneuniversitaria,cominciaiasentirparlaredispiralilogaritmiche,numerid’oro, sezioni auree, divine proporzioni. Un rapporto matematico che legava il concetto della bellezza allanatura,ilcanoneesteticodellaperfezionedell’universo,unarelazioneinscindibiletrascienza e arte. Mi dissero inoltre che questo magico numero, chiamato PHI, correlava misteriosamente discipline alquanto diverse: musica, architettura, scultura, matematica, geometria, arte, biologia, botanicaechipiùnehapiùnemetta...Qualcosaevidentementemierasfuggito,finoadallora.Nel percorsoscolastico,alivellomatematico,venivoattrattosolamentedalleformegeometriche,dalle figure solide, i loro sviluppi e le loro combinazioni. Qualcosa cominciò a riaffiorare alla mente, vaghi ricordi ancestrali dispersi tra lavagne, cancellini e cattedre. Mi ricordai un nome su tutti: Fibonacci e la sua famosa successione numerica legata ai conigli. Tra i conigli e la bellezza dell’universo,misfuggivaperòilnesso.Dovevoapprofondirel’argomento.Naturalmentecomprai quellastupendaconchiglia,lamisiinbellavistanelsalottodicasaedecisidisviscerarelamateria, recandomiqualchegiornodopopressolabiblioteca,intenzionatoaportarmiacasatuttiilibriche contenevano la parola ‘aureo’. Il tema risultava talmente ampio da doverlo assumere a piccole dosi,inpilloledicultura.Ilrapportoaureoaffioravainmoltissimemateriediverse:dallabotanica, attraverso la filotassi che studia la crescita delle piante, alla biologia con lo sviluppo degli organismi marini, dall’astronomia alla musica, dalla finanza alla storia, da Platone a Newton, da Aristotele a Salvador Dalì Scoprii in particolare che il frate e matematico Luca Pacioli aveva realizzato un bellissimo libro sull’argomento, il ‘De Divina Proportione’, un manoscritto illustrato magistralmentenientemenochedaLeonardodaVinci. Pacioliidentificavainquesta proporzione matematica, la matrice su cui Dio aveva costruito l’intero Universo, un algoritmo cosmico per edificareilcreato.Ancheinquestocasoreminiscenzescolastichelegateallastoriaeallareligione. Gliargomentieranotalmenteaffascinantiediversificati,chedecisichequellasarebbestatalamia nuova strada, una nuova ricerca artistica e culturale. Un nuovo percorso stilistico che, semplificandograficamentealmassimoilconcetto,potesseesprimerequestolegamenascostotra scienza, matematica e natura, senza dimenticare l’aspetto mistico-religioso, un’aura misteriosa che aleggiava intorno alla proporzione divina, unendo l’uomo all’universo. Le mie opere geometriche astratte ripropongono attraverso una rappresentazione grafica a matrice, i numeri dellasuccessionediFibonacciedirapportiaureinelleloroinfinitecombinazioni.Ilavorivengono proposti attraverso una esposizione itinerante, grazie anche al supporto di enti e musei. E per quanto riguarda il Nautilus, mi piace fantasiosamente pensare che la sezione aurea sia emersa dallemisterioseprofonditàoceaniche500milionidiannifaconquestaeleganteconchiglia… Diego Racconi

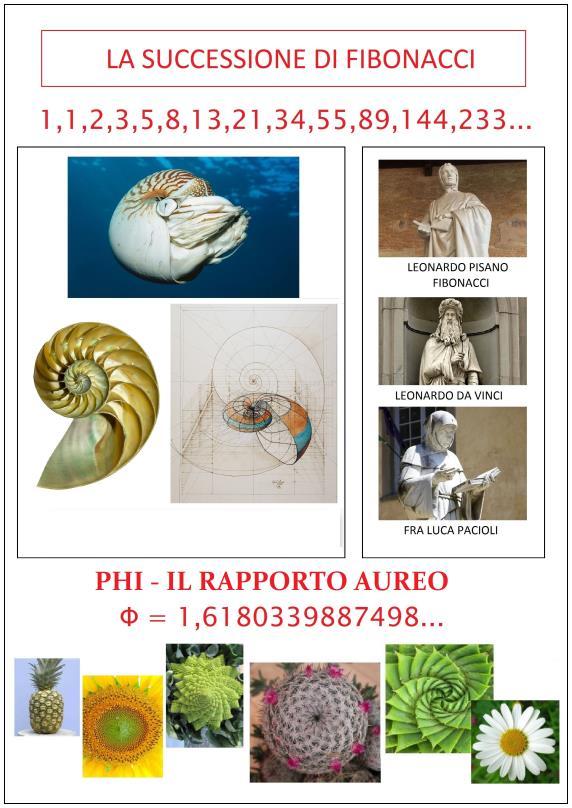

Il numero aureo contiene in sé il concetto di infinito (incommensurabilità), uno degli attributi filosofici del trascendente, e irrazionale, quindi non definibile come rapporto tra due numeri interi. Allo stesso tempo rappresenta un valore geometrico concreto, in quanto è una proporzione definita tra misure tangibili e reali. In questo senso può essere considerato un concetto astratto, eppure definito e concreto. Il numero aureo è sinonimo di armonia e bellezza e permea tutto il creato, celandosi in natura sia nel microcosmo che nel macrocosmo. Definito da Luca Pacioli “Divina Proportione” come esemplificazione della manifestazione della presenza di Dio nell’universo, attraverso una matrice geometrica-matematica della creazione.

Da Numero a Concetto.

Il concetto matematico astratto del numero Phi viene rappresentato pittoricamente attraverso l’arte geometrica, utilizzando una matrice grafica costituita dai numeri della successione di Fibonacci, con un codice che diviene un linguaggio semantico carico di significati, pervenendo al messaggio che l’autore vuole comunicare attraverso le proprie opere, ovvero la presenza di un ordine superiore nella creazione dell’universo, strutturato attraverso un linguaggio matematico universale che ritroviamo nell’ Arte, nella Natura, nella Scienza e in Musica .

NUMERO GEOMETRIA

MATRICE CODICE

LINGUAGGIO

MESSAGGIO

L'arte pittorica non va intesa solo come frutto della capacità creativa di un artista nel realizzare delle opere più o meno espressive o rappresentanti la realtà, ma occorre analizzare il lavoro in base alla sensibilità dell'autore e dalle idee, i modelli e i concetti che desidera esprimere. L'arte è in grado di tradursi nell'espressione di una ricerca culturale che diviene fonte di nutrimento e di stimolo per la creatività personale, consentendo il raggiungimento di forme di rivisitazione dagli esiti sorprendenti. L'elaborazione concettuale che permea i lavori dell'artista, vuole ricollegarsi al numero d’oro PHI (Φ; φ) che definisce il rapporto aureo, attraverso l'utilizzo come modulo compositivo grafico della successione numerica di Fibonacci.

“OCEANO”

Tecnica mista su tela 50x70 cm

LA SEZIONE AUREA

Addentrarsi nello studio della vita, delle opere e del pensiero di matematici, architetti e personaggi illustri, miti che hanno segnato una svolta nella storia, è impresa quanto mai ardua. Correlare tra loro differenti visioni scientifiche risulta altrettanto complesso. Tuttavia sembrerebbe che il numero aureo PHI sia riuscito a superare indenne millenni di storia e cultura, coinvolgendo sul proprio percorso numerosi studiosi, matematici, scienziati e naturalisti, approdando fino ai giorni nostri con continue nuove entusiasmanti scoperte. La matematica è una scienza esatta, che sta alla base del progresso scientifico. Pensare che circa 2300 anni fa uomini come Platone, Aristotele, Pitagora, Euclide e Archimede, abbiano tracciato le regole matematiche che hanno guidato il progresso dell’umanità, è una cosa al tempo stesso incredibile e meravigliosa. Dagli antichi Egizi ai Greci, dai disegni di Leonardo da Vinci nel famoso manoscritto "De Divina Proportione" di Fra Luca Pacioli, molti studiosi e scienziati si sono interrogati nel lungo arco della storia, sulla stretta correlazione tra i numeri, la geometria, la natura e l'arte attraverso il Rapporto Aureo. Un numero irrazionale e incommensurabile, già citato e conosciuto da Pitagora, Euclide, Platone, Galileo e Keplero. Un numero associato all’armonia e alla bellezza.

L’intero Universo che conosciamo, dalla struttura del nostro DNA fino alla crescita delle piante, alla forma delle galassie nell’immenso cosmo, esiste e si espande seguendo sempre la stessa proporzione matematica. L’intelligenza della natura ha lasciato ovunque la sua impronta matematica, sotto forma del numero Phi – Φ (1.6180339887…), un numero irrazionale, cioè non prodotto dalla divisione di due numeri interi, ed incommensurabile, ovvero un numero con infinite cifre decimali (quindi non misurabile perfettamente). Esso esprime il rapporto tra due grandezze dove la somma delle due sta alla più grande, come la più grande sta alla più piccola. Semplice da rappresentare graficamente, molto più complesso da comprendere matematicamente, un numero così segreto tanto che Pitagora vietò addirittura che se ne parlasse e cui è associata la leggenda di Ippaso da Metaponto.

Il numero aureo è l’unico numero esistente per cui valgono le seguenti condizioni:

Quindi, sottraendo il numero 1 da 1,618 si ottiene il suo valore per inverso, aggiungendo il numero 1 ad 1,618, si ottiene il suo quadrato. Inoltre il numero aureo Ф è rappresentabile, come tutti numeri irrazionali, da una frazione a catena. La frazione a catena del numero aureo si basa esclusivamente fino all’infinito sul numero 1.

Il numero PHI e la sezione aurea hanno una storia molto lunga che si perde nella notte dei tempi. La prime manifestazioni di questo numero utilizzato in architettura risalgono addirittura a 5000 anni fa, ritrovandole in Egitto nella stele del re Get e nella grande piramide di Giza (risalente al 2560 a.c), la piramide del faraone Cheope, una delle sette meraviglie del mondo. Anche nei mandala indiani Sri Yantra, con la rappresentazione simbolica della geometria sacra, ritroviamo rapporti aurei.

Per avere però una certezza della scoperta e dell’uso consapevole della sezione aurea a livello matematico e geometrico, dobbiamo però attendere il filosofo greco Pitagora di Samos, 2500 anni fa, che aveva fondato una propria scuola filosofica basata sui numeri. Vissuto fra l’isola di Samo e la Magna Grecia nel 530 A.C., crea una religione basata sulla credenza che i numeri sono alla base dell’ordine dell’universo, una filosofia che cerca di dare un ordine alle cose attraverso la matematica e la geometria, giungendo alla conclusione che tutti gli elementi dell’Universo devono le loro proprietà alla natura dei numeri: "Il Numero è tutto, è l'elemento di cui tutte le cose sono costituite" - sottolineando che l’armonia del mondo naturale si manifesta nella forma, nei rapporti geometrici e attraverso i numeri. L’anima, la vita e la poesia dell'universo cosmico, s’incarnano nel concetto di bellezza matematica: ciò che è aggraziato, proporzionato e regolare è utile e perfetto. Già nelle antiche culture la perfezione geometrica e i rapporti armonici hanno destato curiosità negli studiosi ed ammirazione negli artisti, stimolando lo studio dei segreti celati nell’incredibile bellezza della natura e la loro rappresentazione. Osservando la natura si scoprono espressioni d’eleganza e d’armonia: il tratto comune che definisce gli oggetti attraenti è generato da forze rigorose ed inequivocabili, che obbediscono a precise leggi matematiche, in cui bellezza, geometria e arte si fondono in una armonia del tutto. Fin dall'antichità gli studiosi hanno cercato di ricondurre la bellezza e la perfezione della natura a rapporti armonici, interpretandoli attraverso le costruzioni geometriche e le formule matematiche. Quando Pitagora scoprì i numeri irrazionali e incommensurabili, attraverso lo studio del quadrato e del pentagono, tutta la sua filosofia fu minata alle fondamenta, tanto che proibì tassativamente a qualsiasi membro della sua scuola di divulgare e diffondere questa scoperta. Il pentagono stellato (che racchiude e nasconde il rapporto aureo come relazione tra lato e diagonale) divenne il simbolo della loro scuola, che a questo punto diventò una congregazione, una setta segreta che custodiva un tesoro matematico, che doveva rimanere confinato all’interno dell’agorà. Ippaso da Metaponto, trasgredendo gli ordini del maestro e pagando con la propria vita questa scelta, decise invece di diffondere questa informazione al mondo intero… per nostra fortuna.

Fu Euclide il grande matematico alessandrino vissuto nel IV a.C., a fornirci la prima definizione vera e propria di proporzione aurea in quello che è unanimemente considerato il più autorevole testo di storia della matematica: “Gli Elementi”. Qui, per ben quattro volte Euclide si sofferma sulla ripartizione media proporzionale: l'esistenza di un particolare rapporto tra due misure di un segmento, identificato da un numero irrazionale e incommensurabile (Phi=1.618...), che poneva in relazione il segmento intero con le sue parti. Servendosi di riga e compasso, i geometri greci erano in grado di dividere una linea in due segmenti, in modo che il rapporto fra il segmento più lungo e quello più corto fosse identico al rapporto fra l'intera linea e il segmento più lungo. Questo particolare rapporto geometrico-matematico era rappresentante di armonia, bellezza e grazia.

“Il tutto sta al grande, come il grande sta al piccolo. Nel piccolo il grande e nel grande il piccolo” in una visione che legava il microcosmo al macrocosmo, dove tutto è interconnesso. In matematica, fino al XX secolo, questo valore veniva indicato con la lettera greca T (Tau = taglio/sezione): fu il matematico Mark Barr a introdurre l'uso della lettera Φ (Phi), dall'iniziale dello scultore greco Fidia che utilizzò il rapporto aureo per creare il Partenone (438 a.c.), nell’acropoli ad Atene. Similmente anche il Tempio della Concordia ad Agrigento segue gli stessi modelli costruttivi. Anche Platone dedica ampio spazio allo studio del rapporto fra macrocosmo e microcosmo, giungendo, nel Timeo, alla conclusione che in una progressione di divine proporzioni, ogni parte è un microcosmo di tutto l’insieme. Famosi sono i poliedri regolari, detti solidi platonici, che furono associati agli elementi della natura (acqua, aria, terra, fuoco).

Concetti ripresi da Aristotele, allievo di Platone, che aggiunse ai solidi platonici anche il dodecaedro, che essendo costruito con pentagoni regolari, costituisce la massima espressione della sezione aurea e la rappresentazione dell’Universo cosmico ( e che assocerà all’elemento etere).

Con la fine dell’impero romano, la distruzione di Alessandria d’Egitto e della sua preziosa biblioteca, si entra nell’età oscura del medioevo, durante la quale la sezione aurea venne dimenticata. Occorre attendere il passaggio del millennio, per avere ancora dei riscontri dell’utilizzo della sezione aurea in architettura, in particolare per la facciata della cattedrale di Notre Dame de Paris (1163 d.c.) e per Castel del Monte (1240), di Federico II di Svevia.

Si deve al matematico toscano Leonardo Pisano (1170 d.c.), detto il Fibonacci, l’individuazione di una sequenza particolare di numeri naturali in cui ogni numero, eccetto i primi due, era il risultato della somma dei due precedenti. Questa successione riguardava inizialmente tuttavia semplicemente la nascita dei conigli. Quanto fosse legata alla sezione aurea e ai ritmi di crescita presenti in molti organismi naturali si sarebbe scoperto molto più tardi. Fu infatti l’astronomo Keplero a notare come il rapporto fra due numeri consecutivi della successione di Fibonacci si avvicinava progressivamente al valore del numero aureo, man mano

che la sequenza aumentava. Sulle orme del Timeo platonico, Keplero affermò che le posizioni dei pianeti erano determinate dal fatto che essi sono iscritti e circoscritti ai 5 solidi regolari della geometria greca: il tetraedro, il cubo, l'ottaedro, il dodecaedro e l'icosaedro. Le distanze tra i pianeti risultano quindi regolate da precisi rapporti matematici, rappresentati nel suo Mysterium Cosmographicum.

Keplero, come altri grandi scienziati del passato, rimase affascinato dall’invisibile armonia che lega tutte le cose, che permea il cosmo.

Lo stesso Leonardo da Vinci utilizzerà la sezione aurea come struttura compositiva in numerose sue opere, dalla Gioconda, all’Ultima Cena, all’Uomo Vitruviano.

Fu proprio il matematico francescano Fra Luca Pacioli a dare un risvolto mistico a questo rapporto, definendolo "DIVINA PROPORTIONE", proprio perchè riconducibile ad una matrice universale, segno di una creazione divina, di una volontà cosmica. Nel suo manoscritto del 1498, realizzato con la collaborazione di Leonardo da Vinci che eseguì le numerose splendide illustrazioni, Pacioli vuole sottolineare questa dimensione spirituale del rapporto Phi, in relazione con Dio.

Il manoscritto originale della "Divina Proportione" di Luca Pacioli ( del 1498) con i disegni di Leonardo da Vinci, conservato presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano.

Costantemente nell'analisi sia del macrocosmo che del microcosmo, dalla struttura dell'universo alla costituzione molecolare degli esseri viventi, il numero aureo PHI emerge misteriosamente e sorprendentemente. Numerosi illustri personaggi nella storia, hanno visto nella geometria un'impronta divina, una matrice comune che sottende l'essenza dell'intero universo. Il fascino della sezione aurea a livello filosofico fa riflettere sulla possibile impronta divina nella matrice della costruzione dell'universo, dove la costituzione della materia è basata su modelli matematici e geometrici, moduli e mattoni della creazione. La sezione aurea quindi entra di diritto nella Geometria Sacra (La Geometria Sacra studia le leggi dell'Universo per mezzo della Scienza delle forme).

Il rapporto aureo è definito dal frate e matematico Luca Pacioli "Divina proportione", proprio perchè presente molto spesso in natura, come modulo utilizzato per la crescita degli esseri viventi, e quindi identificato come strumento e matrice di un Creatore superiore. Nel creato, quindi, si riflette il Creatore. Cogliere. leggere, interpretare l’impronta del Creatore nel creato per ricondurla a segni, simboli, misure: queste sono le fondamenta sulle quali si è sviluppata la Geometria sacra. Quale forma della Geometria sacra la Sezione aurea mette in luce l’altrimenti ineffabile rapporto fra divino e umano; basti pensare all’aggettivazione con cui nel corso dei secoli essa è stata definita: numero mistico, divina proporzione... Un’ eco di questo legame intrinseco fra elemento numinoso e sapiente armonia di proporzioni lo troviamo nell’arte classica: la perfetta armonia delle forme e delle proporzioni trascende il fattore meramente estetico per configurarsi come manifestazione visibile di una più profonda e nascosta armonia interiore sostanziandosi in una sorta di epifania divina.

Dal punto di vista geometrico matematico, la Sezione aurea si configura come un sistema proporzionale armonico tra la parte e il tutto, che si manifesta in tutto l’universo come intermediazione tra umano e Divino. La scienza, e in particolare la geometria e l'astronomia, erano collegate anticamente direttamente al divino secondo la maggior parte degli studiosi medievali e molti scienziati cristiani odierni. Poiché si presuppone che Dio abbia creato l'universo secondo principi geometrici e matematici tesi alla bellezza e all’armonia, la ricerca di questi principi viene fatta coincidere con la ricerca di un Entità superiore attraverso la sua adorazione mistica con un approccio psicologico razionale e non solo spirituale, unendo religione, logica e scienza. Per questa ragione i concetti più esoterici legati alla sezione aurea, si possono riscontrare anche all’interno della Massoneria. Col termine G.A.D.U. [Grande Architetto dell'Universo], la Massoneria intende un principio ed un entità al di là del bene e del male, un'intelligenza immateriale e incorporea (o multiforme e mutaforme), ingenerata e imperitura, eterna e immutabile, senziente e autocosciente, autonoma e autosufficiente, personale e necessaria, capace di creare e modificare la materia e la forma degli enti, i quali istantaneamente adeguano la cosa alle disposizioni del suo pensiero. Questa entità agisce secondo uno schema geometrico, una matrice di tipo matematico.

Il Grande Architetto dell'Universo rappresenta quindi un termine generico (non associato ad alcuna specifica religione) per definire la Divinità creatrice, l’Ente superiore, l'Essere Supremo che procede dall'Assoluto, all'alba della sua manifestazione, che agisce come un “Grande Geometra”, perché in un modo o nell'altro, ovvio o nascosto, sembra esserci una base geometrica per ogni oggetto nell'universo.

GADU è causa e principio di tutte le cose, come sostenuto da Giordano Bruno, o Motore Immobile che tutto muove senza essere mosso, come esplicita la dottrina di Tommaso d’Aquino, o soffio vitale, universale, Pneuma, anima, come espresso dai filosofi presocratici dell’antica Grecia. Nella filosofia aristotelica, è l’unica realtà immateriale che causa il rinnovamento dell’Universo e assicura l’ordine perfetto, l’armonia di tutte le cose.

GADU potrebbe anche essere una metafora che allude alla potenzialità divina di ogni individuo di elevarsi attraverso le proprie capacità, in un percorso alchemico di trasmutazione, di tendere alla divinità. Quel particolare potere invisibile che tutti conoscono esistere dentro di sè, quella caratteristica unica che se sapientemente sviluppata, fa di noi una persona speciale, conosciuta con nomi diversi: Spirito, Intelligenza, Pensiero, Empatia, Amore, Energia, Natura. Lo strumento per accrescere il nostro potenziale risiede nella conoscenza, nella curiosità e nella passione. La consapevolezza che possiamo attraverso le nostre doti e capacità, migliorarci ogni giorno, diventando costruttori di un mondo migliore.

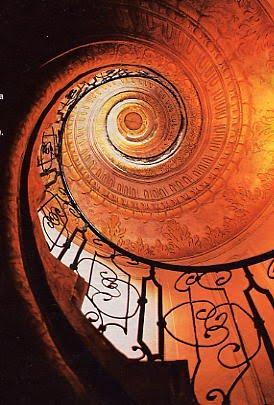

La rappresentazione della sezione aurea attraverso la spirale logaritmica, si correla inoltre al significato esoterico e simbolico della spirale. In molte culture antiche, la spirale rappresenta un simbolo arcaico magico : il percorso che porta l’anima ad elevarsi per arrivare alla conoscenza dell’assoluto, ovvero la via dell’illuminazione come ricerca della verità. La forma della spirale rappresenta quindi un percorso di crescita personale sul piano spirituale, per una (ri)nascita.

“Ultima cena” di Salvador Dalì- Il dodecaedro, solido platonico simboleggiante l’Universo, è inserito in questa opera per rappresentare il legame tra Dio e l’Uomo. Dalì prende spunto dalla cosmologia aritmetica e filosofica basata sulla mistica associata al numero dodici: così facendo accosta la figura del Cristo e degli apostoli a strutture matematiche, che permettono di proiettare la vita terrena di Gesù in una dimensione metafisica.

IL PENTALFA SIMBOLO DEI PITAGORICI, SCRIGNO

DELLA

SEZIONE AUREA.

Pitagora aveva le idee molto chiare: la matematica non è una invenzione dell’uomo, ma una scoperta. E’ la realtà stessa ad essere intessuta di matematica, fondata sul numero. La filosofia greca coglie l’ordine, la razionalità dell’universo; la filosofia di Pitagora identifica il numero come fonte di questa razionalità. Scrive l’astrofisico italiano Mario Livio nel suo “Dio è un matematico”: “I pitagorici radicavano letteralmente l’universo nella matematica. In effetti per loro Dio non era un matematico ma la matematica era Dio”. Ciò significa che i Pitagorici coglievano come vera sostanza della realtà qualcosa di intangibile, di invisibile; qualcosa che precede la realtà materiale, che la supera e la informa.

Uno dei simboli esoterici della scuola pitagorica era il pentagono stellato, chiamato anche pentagramma o pentalfa o pentacolo.

Si disegna tracciando tutte le diagonali possibili di un pentagono regolare fino ad ottenere una stella a 5 punte. Questa figura, come vedremo, possiede numerose proprietà, la più interessante delle quali è costituita dal fatto che la figura che si ottiene all'interno della stella è un secondo pentagono che a sua volta può contenere un'altra stella e così via, tracciando stelle e pentagoni sempre più piccoli.

Dopo il punto, che può essere infinitamente piccolo (adimensionale) e la retta, monodimensionale, che può continuare ad essere tracciata all'infinito, il pentagramma può essere ritenuto come figura bidimensionale che può essere rappresentata con una progressione infinita.

Misurando i segmenti che si ottengono dall'intersezione reciproca delle diagonali, si determina che l'intera diagonale sta alla parte maggiore come la stessa parte maggiore sta alla parte minore.

La parte maggiore è quindi la "sezione aurea" del segmento che costituisce la diagonale intera, in un rapporto che è f= 1,618.. (numero d'oro)

- Il triangolo isoscele, formato dalle diagonali coincidenti, è un triangolo aureo, dove la bisettrice dell'angolo di base divide il lato opposto in parti auree.

- La base del triangolo BED corrisponde al lato del pentagono ed è uguale alla lunghezza della parte maggiore della diagonale sezionata (AR).

- E' aureo anche il rapporto tra i segmenti F = LH/ BL = 1,618.

Nella figura 3, possiamo individuare ben 20 triangoli aurei, di 4 dimensioni diverse. - Il pentagono è alla base della costruzione del DODECAEDRO, solido platonico che Aristotele associò all’Universo.

In biologia, la successione di Fibonacci può essere vista nella disposizione delle foglie su un ramo, dei petali su un fiore, o la disposizione degli elementi nei frutti come le arance, le cipolle, le pigne, le ananas, in fiori come la margherita, il girasole e molti altri ancora. La successione di Fibonacci è presente in molte forme naturali come le spirali nelle conchiglie, nei frutti delle piante, nei disegni delle foglie, e così via. Questo fenomeno è noto come “crescita proporzionale” ed è stato osservato in molte forme di vita, non solo in piante ma anche in animali, come ad esempio nella disposizione delle spine delle aragoste o nella disposizione delle branchie delle rane. La proporzione aurea è stata osservata anche in molte forme naturali non organiche come ad esempio nei cristalli o alcuni minerali, nei fiocchi di neve. Studiando la particolare conformazione a spirale dell'interno della conchiglia del Nautilus, ammirando lo sviluppo di alcune infiorescenze dei vegetali e compiendo ricerche sempre più approfondite, si rimane affascinati nello scoprire le numerose connessioni che la natura possiede con la matematica e la geometria, attraverso il rapporto aureo PHI. Il numero aureo o sezione aurea – chiamata anche proporzione divina o costante di Fidia, è un numero le cui proprietà matematiche e geometriche sono ricorrenti nella disposizione geometrica delle foglie e dei fiori (fillotassi), nelle conchiglie, nelle forme frattali di alcuni vegetali, come nei rapporti tra le diverse parti del corpo umano e nella doppia elica del DNA. La spirale logaritmica e la successione dei numeri di Fibonacci, rappresentano l’espressione dell'armonia e della bellezza dell'Universo.

Il numero aureo è stato utilizzato da moltissimi artisti e architetti nel corso dei secoli – da Leonardo a Giotto, da Mondrian e Picasso, da Fidia a Le Corbusier – come parametro capace di garantire un naturale equilibrio compositivo a dipinti, sculture, edifici. Un metodo geometrico di comporre le opere artistiche adottato lungo la storia, in particolare nel rinascimento. Ma se la matematica è scienza perfetta e la divina proporzione è la rappresentazione della bellezza e dell'armonia della natura, l'arte deve esserne il veicolo per mostrarla concretamente.

Anche numerosi artisti contemporanei si sono ispirati al numero d’oro nelle loro opere, sia in forma di pittura, libri d’artista, installazioni, sculture, composizioni musicali.

Bach, Beethoven, Mozart, Bartók e Debussy sono solo alcuni tra i compositori che hanno usato in musica il concetto di sezione aurea, ma se ne potrebbero menzionare molti altri, tutti operanti tra la fine del XIX secolo e il XX secolo. In epoche più recenti, musicisti quali Stockhausen, Pierre Barbaud, Iannis Xenakis, sono i musicisti che hanno fatto evolvere gli utilizzi della matematica in musica. Da notare che in ambito della liuteria, la forma del violino è costruita su misure e proporzioni della sezione aurea.

acclamato maestro della liuteria,

MarioMerz

UgoNespolo

IlModulordiLeCorbuisier

ha realizzato alcuni dei violini più belli e con le migliori sonorità esistenti, servendosi anch'egli della Sequenza di Fibonacci e della Sezione Aurea per costruirli. La sezione aurea può essere rintracciata in tutti i suoi violini dividendo le lunghezze di parti specifiche dei suoi strumenti. Secondo alcuni questo è uno dei motivi per cui suonano così bene. Oltre ad essere utilizzato per fabbricare violini, il rapporto aureo che deriva dalla sequenza di Fibonacci viene utilizzato anche per i bocchini per sassofono, nei cavi degli altoparlanti e persino nella progettazione acustica di alcune cattedrali.

Oggi la musica Rock, specialmente quella del movimento progressive, si è lasciata conquistare dalle auree proporzioni. Un esempio molto significativo è il coraggioso brano “Firth of Fifth” dei Genesis, il quale contiene assoli di 55, 34, 13 battute interamente basati su numeri aurei. Neanche la pop-rock band più famose di sempre, i Deep Purple [nel brano Child in Time] e i Genesis [Firth of Fifth], sono rimaste insensibili al richiamo dei “numeri d’oro”. L’album Octavarium dei Dream Theater e il pezzo Lateralus dei Tool sono anch’essi concepiti sulle sequenze dei numeri di Fibonacci.

La sezione aurea è un tema che ancora oggi viene approfondito da studiosi, ricercatori e scienziati, che pubblicano costantemente approfondimenti su nuove scoperte riguardanti le relazioni tra Phi, la successione di Fibonacci e nuovi campi della scienza.

Nell’astrofisica, con la frequenza di pulsazione delle stelle rilevate dal telescopio spaziale Kepler, che ha scoperto un gruppo di stelle variabili la cui luminosità aumenta e diminuisce con una frequenza vicina alla sezione auree.

Nella meccanica quantistica dove il dottor Radu Coldea dell'Università di Oxford nel Regno Unito, ha scoperto relazioni auree a livello sub-atomico, con la teoria delle stringhe e la teoria del tutto E8 della simmetria complessa.

Anche gli scrittori di romanzi contemporanei sono stati affascinati dalla sezione aurea : nell’ avvincente thriller di Dan Brown "IL CODICE DA VINCI" ritroviamo il professor Langdon che disquisisce sulla divina proporzione aurea in aula con i suoi allievi.

Interessante anche il libro “La biblioteca segreta di Leonardo” di Francesco Fioretti, che narra le vicissitudini di Leonardo e Pacioli alla ricerca di antichi manoscritti perduti in segrete biblioteche.

Oltre le diverse riproduzioni anastatiche tratte dal libro originale “De Divina Proportione” di Pacioli, non mancano numerosi libri specifici che analizzano sotto l’aspetto scientifico il testo, utilizzando un linguaggio divulgativo, spesso narrativo. In particolare è grazie a Mario Livio che ha pubblicato diversi saggi divulgativi sull’argomento, che la sezione aurea è arrivata al grande pubblico. Nel panorama editoriale esistono anche libri più incentrati sull’aspetto tecnico geometricografico, con rappresentazioni tecnicamente molto affascinanti degli elementi in natura che richiamano la sezione aurea.

Rafael Alberti ci sorprende con un’ode dedicata alla sezione aurea, “A la divina proporción” , probabilmente scaturita dalla lettura della Divina proportione di Luca Pacioli (Venezia 1509) corredata dai disegni dei cinque solidi platonici di Leonardo da Vinci. Non a caso il poeta dedica alla “divina proporzione” un sonetto (Nelle Poesie dell’esilio e dell’attesa), forma poetica rinascimentale simbolo per eccellenza di perfezione metrica lucida e ragionata su parametri matematici non solo nel computo sillabico dell’endecasillabo, ma anche nello schema prosodico in seno a ogni verso.

Rivolgendosi alla divina proporzione d’oro come a una divinità, l’Alberti deliberatamente la isola nell’ultimo verso a rimarcarne la maestà, così altera da richiedere il sacrificio di una “prigione”, una “clausura” religiosa per poter esprimere al meglio la perfezione della propria legge nella quale si annulla l’antifrasi tra ragione e bellezza.

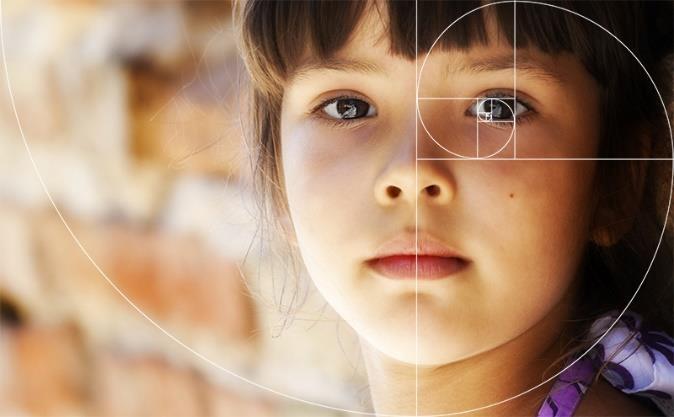

Per tracciare la sezione aurea è anche possibile avvalersi del COMPASSO AUREO [o calibro aureo], un particolare compasso costruito per tracciare segmenti in proporzione aurea. Uno strumento utilizzato anche in ambito estetico per tracciare le corrette e proporzionate dimensioni delle diverse parti del viso. Ricordiamo infatti che la proporzione aurea è presente in numerose misurazioni del corpo umano.

Anche nell’ambito fotografico, così come nell’arte, la sezione aurea è utilizzata per la composizione dell’immagine, definendo punti di interesse dove posizionare i soggetti per ottenere immagini gradevoli e focalizzare l’attenzione. Alcune macchine fotografiche prevedono già nelle impostazioni la possibilità di sovrapporre delle griglie compositive sulle immagini, in fase di scatto.

Griglie presenti anche in alcuni programmi grafici nei tool di ritaglio, in software come Adobe Lightroom o Photoshop. Si può quindi mantenere l’inquadratura un po’ più ampia e successivamente sfruttare questa funzione per tagliare e armonizzare l’immagine.

Nella composizione fotografica la spirale indica il punto più rilevante nella nostra inquadratura, dove andare a collocare il soggetto principale, ma non solo. La spirale descrive una linea curva sulla quale possiamo collocare una serie di elementi di interesse della scena. Anche nell’ambito del design, in particolare nello studio dei loghi industriali, la sezione aurea è ampiamente utilizzata.

La sezione aurea si trova oggi utilizzata nei campi più svariati e inaspettati, non ultimo quello della enologia dove contenitori, architetture di cantine e metodi di produzione basati sulle proporzioni auree sembrano dare risultati qualitativi superiori. Alcuni vini sono stati addirittura “battezzati” con il numero Phi. [0,618]

Anfore in terracotta, botti in legno, bottiglie e bicchieri realizzati secondo i rapporti della sezione aurea.

Diverse aziende vitivinicole propongono vini pregiati realizzati ispirandosi al numero Phi = 0,618.

La cantina dell’azienda ‘Podere le Ripi’ di Montalcino, presenta una architettura basata sulla spirale logaritmica.

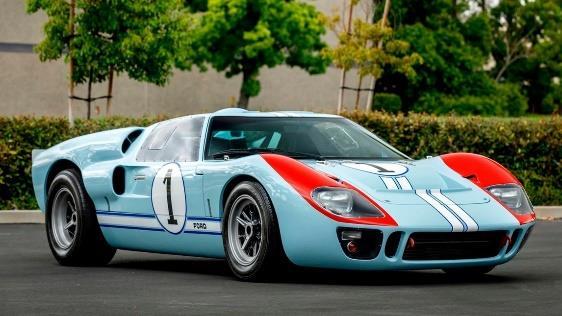

Non sfugge al fascino della sezione aurea neanche il Design, in particolare nella progettazione automobilistica. Fare classifiche per quanto riguarda la bellezza delle automobili, e in particolare le supercar, è sempre complicato, perché ogni epoca ha avuto le sue regine e perché i gusti sono cambiati spesso. La scienza potrebbe venire in aiuto, grazie al concetto di proporzione aurea, che risale a circa 2.500 anni fa. Chiavi stilistiche di molti brand del tutto rivoluzionate rispetto al passato, sia per motivi di mero gusto estetico che di più profonda tecnica e necessità meccanica. L’arrivo delle auto elettriche ha poi ulteriormente “vincolato” l’estetica delle auto al servizio dell’aerodinamica, fondamentale per ottimizzare l’efficienza. Ci sono però alcuni dettagli ed alcuni richiamo che permangono da decenni nel campo dell’auto, per riuscire ad infondere sicurezza e comfort visivo negli occhi di chi guarda. Un richiamo importante è caratterizzato dalla sezioneaurea. Come ha specificato il designer Andrea Mindt, la sezione aurea “molto semplicemente è il rapporto tra tre quinti e due quinti“. Si intravede nella linea dei finestrini posteriori e del montante C di alcune auto, con linee stilistiche che vengono percepite come gradevoli e armoniose, poichè c’è un chiaro richiamo con un qualcosa che normalmente il nostro occhio percepisce anche in natura. Di queste, la Monza SP1 è stata l’unica vettura dell’ultimo decennio a entrare nella top 10 dominata dai veicoli degli anni ’60 e ’70. Al secondo posto la Ford GT40 del 1964, seguita dalla Ferrari 330 GTC Speciale del 1967, dalla Lotus Elite del 1974, dalla Ferrari 250 GTO del 1962, la Ferrari 330 P4 del 1967.

Troviamo la divina proporzione anche nel design di orologi di lusso, in tavoli che si ispirano al nautilus e diversi complementi d’arredo. La sezione aurea è ormai ampiamente utilizzata come canone per la progettazione oltre che architettonica anche nei comuni oggetti di design.

Il tavolo Nautilus 2 dell’architetto inglese Marc Fish , ispirato alla conchiglia del Nautilus.

Edizione limitata del prezioso e raffinato orologio REVERSO HYBRIS ARTISTICA – GYROTOURBILLON

CALIBRO 179 di Jaeger-LeCoultre, costruito ispirandosi alle proporzioni auree.

La sezione aurea ancora oggi suscita interesse e curiosità, come dimostrano le numerose mostre organizzate recentemente da strutture istituzionali, per le ricorrenze di Fibonacci, di Luca Pacioli e Leonardo da Vinci.

«Se tu ben discorri in tutte le arti, tu troverai la proportione de tutte esser madre e regina e senza lei niuna poterse exercitare».

( Luca Pacioli )

“Dio geometrizza sempre”. (Platone – Scuola di Atene)

“La matematica è l’alfabeto nel quale Dio ha scritto l’Universo”

(Galileo Galilei)

“Il mondo è fatto di cose visibili e invisibili e la matematica ha forse una capacità, unica tra le altre scienze, di passare dall’osservazione delle cose visibili all’immaginazione delle cose invisibili”.

(Ennio De Giorgi)

“La matematica si può considerare come ciò che unisce e interpone l’Uomo e la Natura, fra il mondo esterno e quello interno, fra il pensiero e la percezione.

(Friedrich Wilhelm August Fröbel )

“La matematica è la struttura ontologica dell’Universo”.

(Giovanni Keplero)

"Senza matematica non c'è arte"

(Luca Pacioli)

“Nessuno che non sia un matematico legga le mie opere”.

(Leonardo da Vinci)

Questa pubblicazione ha il semplice scopo illustrativo delle opere dell’artista e sul percorso stilistico. Il catalogo ha il semplice scopo divulgativo sulle tematiche inerenti lo sviluppo della sezione aurea nel tempo. Non si vuole infrangere alcun copyright per l’utilizzo di illustrazioni, immagini o informazioni provenienti da altre fonti. E’ vietato l’uso delle immagini delle opere dell’artista senza un espresso consenso autorizzato in forma scritta dall’autore.

«Lo scienziato trova la bellezza cercando la verità, mentre l'artista trova la verità cercando la bellezza; il primo ha il compito di spiegare le leggi della natura, mentre il secondo cerca di mostrarle».