49 minute read

Palabras, libros, historias

DEL AULA

PAULA KOLONITZ: APUNTES SOBRE LA ARISTOCRACIA DEL SEGUNDO IMPERIO

Andrés Ortiz Garay

Esta entrega de la serie “Palabras, libros e historias” es diferen-

te de las anteriores porque la autoría del libro en el que aquí nos enfocaremos es de una mujer, la condesa Paula Kolonitz. Ella vino a México formando parte del séquito cortesano que acompañó a Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica en el inicio de su aventura imperial. Kolonitz estuvo solamente unos seis meses en territorio mexicano, pero la narración de su viaje resulta en especial interesante porque nos lega un ejemplo de los puntos de vista femeninos sobre una crucial etapa de la historia mexicana.

commons.wikimedia.org.

Un libro de una mujer en el siglo XIX

Según se sabe, tres años después de su retorno a Europa, en 1867 (año en que Maximiliano fue fusilado en Querétaro), se publicó la primera edición del libro de Kolonitz1 en Austria, en el idioma de su autora (Eine Reise nach Mexiko im Jahre 1864); al año siguiente aparecieron traducciones de la obra en lengua italiana2 e inglesa. Y mucho después, en 1992, el Fondo de Cultura Económica (FCE) incluyó como el número 41 de su popular colección “Lecturas mexicanas” (realizada con apoyo de la SEP) la traducción que hizo Neftalí Beltrán –un miembro del servicio diplomático mexicano, según nos cuenta el prologuista

1 En muchas publicaciones se escribe este apellido como Kollonitz, pero aquí preferimos usar Kolonitz, con una sola l, porque se ajusta más a la pronunciación castellana. 2 La versión italiana del libro se publicó en Florencia, la imprenta de Pietro Ducci, en 1868 y fue titulado

Un viaggio al Messico della Contessa Paola Kolonitz, Dama di compagnia dell’ Imperatrice del Messico (lo tradujo del alemán la marquesa Dondi-Dall’Orologio, quien, según nos advierte el crédito inicial, había nacido como condesa Bossi-Fredigotti). La primera edición en inglés se tituló The Court of Mexico y fue publicada en Londres con traducción de Joseph Earle Ollivantas.

CONDESA

Antes de definir el significado de la palabra condesa veamos los de conde y condado pues de ellas deriva la primera.1

conde (latín comes, -itis, compañero). m.s. XII al XX. Uno de los títulos nobiliarios del que los soberanos hacen merced. Caudillo, capitán o superior que elegían los gitanos para que gobernase. Entre los godos españoles, dignidad con cargo y funciones muy diversos, pues había condes de los tesoros, de las escuelas, palatinos y otros semejantes. En lo militar, su categoría era inferior a la de duque. Gobernador de una comarca o territorio en los primeros siglos de la Edad Media.

condado (latín comitatus, cortejo, acompañamiento). m.s. XIII al XX. Dignidad honorífica de conde. Territorio o lugar a que se refiere el título nobiliario de conde y sobre el cual éste ejercía antiguamente señorío.

Ahora veamos el significado de condesa.

condesa (bajo latín comitissa, f. de comes, -itis, conde). fines del siglo XIV al XX. 1. Mujer del conde, o la que por sí heredó u obtuvo un condado. 2. Título que se daba a la mujer destinada para asistir y acompañar a una gran señora.

1 Estas definiciones siguen las entradas correspondientes en: Martín Alonso, Enciclopedia del idioma.

Diccionario histórico y moderno de la lengua española (siglos XII al XX), Tomo I A-CH, Aguilar Ediciones,

Madrid, 1982. Son casi exactamente iguales a las del Diccionario de la Real Academia Española, el cual sólo agrega para el caso de condado una acepción más que es “Cierta circunscripción administrativa en los países anglosajones.” Portada de la edición del FCE del libro de Paula Kolonitz.

del libro, Luis Zorrilla, a su vez también un diplomático de carrera– de la versión italiana. Dado que esta edición del Fondo es la que se conoce más popularmente en México, el libro Un viaje a México en 1864 nos coloca ante el serio problema de enterarnos de lo que dice un escrito a través de la traducción de otra traducción. Así que, ni modo, en lo que sigue sólo nos resta confiar en que tales traducciones no hayan sido demasiado infieles al original. Sea como sea, el libro de Kolonitz es actualmente una referencia obligada en la literatura de viajes en México … en gran parte, porque lo escribió una mujer. Desde el periodo colonial hasta casi el advenimiento del siglo XX, fueron prácticamente inexistentes los testimonios de mujeres que hayan sido puestos en circulación bajo alguno de los formatos convencionales de su tiempo. No cabe duda de que algunas mujeres hayan escrito,

por ejemplo, cartas, diarios, interposiciones de carácter legal u otros documentos; pero ya que éstos no se publicaron –o al menos no a través de medios de comunicación masiva, así fuera la de esa época–, su existencia no fue ni es conocida (o no lo es fuera de ámbitos especializados). Entonces, en lo que al gran público se refiere, solamente dos obras de autoría femenina han alcanzado una gran difusión, tanto durante su época como en la nuestra3: una es la de Madame Calderón de la Barca,4 y la otra es la que aquí nos ocupa, la de Paula Kolonitz. Aparte de los libros de ellas dos,5 hay que esperar

3 Señalemos, nada más de paso, que además de los libros impresos, la difusión de ambas obras en internet es considerable. 4 Frances Erskine Inglis (1804-1882) fue una dama de origen escocés que casó a sus 37 años de edad con un diplomático español, Ángel Calderón de la Barca quien, entre otros cargos, tuvo el de ser el primer embajador de España en el México independiente.

Así, Madame Calderón de la Barca pasó algún tiempo en México (diciembre de 1839 a enero de 1842) en una posición que le permitió visitar varias partes del país, conocer a personajes destacados y entrar en contacto con los mexicanos y sus costumbres. En 1843 se publicó en Boston su libro Life in Mexico, que fue traducido al español (La vida en México, durante una residencia de dos años en ese país) y otros idiomas, y ha sido publicado en numerosas ediciones. 5 Existe otro libro atribuido a la autoría de Agnes de

Salm-Salm (nombre de casada de Agnes Leclerc Joy), una norteamericana que se casó con Félix Salm-Salm, un noble y soldado de fortuna de origen prusiano que combatió en la Guerra Civil norteamericana a favor de los unionistas, en México con las tropas imperialistas y en la guerra franco-prusiana del lado de sus compatriotas. La princesa Salm-Salm (conocida así por el título nobiliario de su marido) publicó en inglés sus memorias en 1876 y parece que esta obra fue traducida al español con el título Diez años de mi vida (1862-1872), Estados Unidos, México, Europa y publicada en Puebla por José M. Cajica en 1972. La princesa es conocida en México por su fútil intento de convencer a Benito Juárez de que perdonara la vida a Maximiliano, pero su libro no lo es tanto.

De acuerdo con esto, la palabra conde deriva del latín comes, comitis, que significaba originalmente “compañero” o “camarada” y hacía referencia a los llamados comites, es decir, los compañeros de armas de un rey o un señor de alto rango en el sistema feudal. Por lo general, esos comites o compañeros recibían tierras en reconocimiento y pago a sus servicios y así establecían sus propios señoríos, los condados. Sin embargo, en las anteriores definiciones también se puede ver que en épocas medioevales más tardías (correspondientes al surgimiento de los dialectos hispanos derivados del latín), el nombramiento de conde podía referirse tanto a un título de honor (que en tal caso se convertía en hereditario) o a un título por oficio (los condes palatinos o de los tesoros, por ejemplo, los cuales más bien no se transmitían a los herederos). Entre estos últimos, los palatinos o “del palacio” podían ser: el conde cubiculario que era el camarero mayor, el conde de la picerna que era el mayordomo mayor, el conde de la copa que tenía a su cargo la despensa y la asistencia de la mesa real, etc.; había también este tipo de cargos fuera del palacio, como el conde de los notarios o chanciller mayor y el conde de los patrimonios o tesorero general de rentas reales. En fin, lo importante de esto es que un conde, o en su caso una condesa, podían ser tales porque desempeñaban un encargo necesario para la administración de actos suntuarios de la corte o de los bienes de la casa real.

Si atendemos además a la segunda acepción del significado de la palabra condesa como “título que se daba a la mujer destinada para asistir y acompañar a una gran señora”, podemos pensar que Paula

Kolonitz, la autora del libro que en esta ocasión abordamos, haya obtenido su título, más que por ser esposa o heredera de un conde de honor, porque “asistía y acompañaba a una gran señora”; como sabemos, esa señora era Carlota, princesa de Bélgica y esposa del archiduque Maximiliano de Habsburgo, destinado a su vez, a convertirse en emperador de México. Esa Carlota murió en enero de 1927 a los 86 años de edad, tras haber sido emperatriz consorte a los 24 (y haber visitado en esa calidad las ruinas de Uxmal en Yucatán en 1865) y tras vivir cerca de sesenta años recluida, primero en el castillo austríaco de Miramar y luego en los castillos belgas de Tervuren y Château de Bouchout, porque sufrió perturbaciones que hicieron que se le declarase demente (lo cual no impidió que durante ese tiempo continuara acrecentando una fortuna que la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo a la fecha de su muerte). Sobre ella, Kolonitz nos deja un interesante retrato:

Durante una adolescencia severa y solitaria se desarrollaron en ella al máximo grado el amor al estudio, el placer de los libros, la vasta inteligencia y la sorprendente facilidad para retener las cosas. Desplegaba una diligencia férrea, una atención siempre concentrada en la ayuda de la cual venía su maravillosa memoria. En brevísimo tiempo aprendió idiomas, así que además del francés, que es su lengua materna, ella habla bien y con graciosísima espontaneidad el alemán, el italiano, el inglés y el español. Preocupada por la misión a la cual se encaminaba, la augustísima señora pasaba su tiempo en toda suerte de preparativos, los cuales, más o menos, tenían hasta entrados los años ochenta del siglo XIX para que otras mujeres –norteamericanas de origen– se sumen a la lista de extranjeros que publicaron escritos sobre sus experiencias en México.6

Ahondar en las causas de por qué son tan escasas las narraciones de mujeres ocuparía una cantidad de páginas de las que aquí no disponemos. Por eso, recordemos tan sólo que aún en el siglo XIX el número de personas interesadas en y capaces de escribir obras de tal manera extensas, sistemáticas y pulcras en su redacción como para interesar a los editores era muy bajo; y que si tratándose de hombres esa capacidad de escribir libros alcanzaba a pocos, para el caso de las mujeres era todavía menor. Esta disparidad –lo sabemos hoy muy bien– nunca fue producto de una incapacidad natural del género femenino, sino más bien resultado del afán de predominio que la contraparte, el género masculino, impuso como factor de su ejercicio del poder. El conocimiento de la escritura, la instrucción educativa que posibilita el “saber escribir libros” y el acceso a los medios para difundir lo escrito permaneció, en buena medida, como una prerrogativa más bien masculina en el marco de muchos horizontes civilizatorios (gracias, principalmente, al veto

6 Para un panorama sobre estas otras escritoras ver:

“Algunas norteamericanas en el México contemporáneo” de Aurora Tovar y Jesús Tamayo en Acta sociológica, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,

Coordinación de Sociología, UNAM, número 24, septiembre-diciembre de 1998. Otra mujer, Sara Yorke

Stevenson, escribió un libro (A woman’s reminiscences of the french intervention, 1862-1867), publicado en

Nueva York en 1899 que, al contrario del de Kolonitz, es favorable a la causa republicana; sin embargo, hasta donde sé, no ha sido traducido al español.

de métodos de educación e instrucción más igualitarios).7 Entre estos horizontes, aquel que podemos llamar el de los “pueblos del libro”, es decir, judíos, cristianos y musulmanes, constituye uno de los más contundentes ejemplos de ese rol subordinado asignado a la mujer (esos pueblos son integrantes de una tradición cultural que se emparenta no sólo por su cercanía histórica sino, quizás de manera más definitiva, por su común aceptación de los principios bíblicos; a pesar de que los islamitas alaben al Corán, igual son parte de una misma herencia en el sentido que aquí se señala). Es por eso, por la primacía de lo masculino, que finalmente las mujeres narradoras de sus viajes –que al cabo del tiempo se convierten en mujeres historiadoras o por lo menos en fuentes históricas– sean una minoría. Sobre los casos de otros horizontes civilizatorios tan sólo diremos que la mayoría de las culturas indígenas de América y de África fueron ágrafas.8

7 Queda fuera del alcance de este trabajo argumentar más acerca de la disparidad entre relatos de viaje de hombres y mujeres. Tan sólo como ejemplo referido a México, retomo lo que consigna José Iturriaga de la Fuente en el Tomo I de su obra Anecdotario de viajeros extranjeros en México. Siglos XVI-XX, FCE, México, 1988, p. 316. Allí, al hacer un recuento de libros de “extranjeros” sobre México, nos dice que de un total de 1010 autores de género sexual comprobado y que él incluye en su anecdotario, solamente 124 (12.3%) fueron mujeres. 8 Será mejor no pronunciarse aquí sobre las diversas tradiciones derivadas del budismo, del hinduismo y de otras formaciones culturales del oriente asiático, ya que no guardan relación con el tema central de este escrito. Y acerca de otras más, entre las que podríamos situar aquellas de los pueblos indígenas de nuestro país, tampoco las abordaré, pues se inscriben en otras lógicas de transmisión del conocimiento histórico al efectuar éste al margen de la escritura alfabética. algo que ver con su nueva vida, elaborando un Reglamento de corte y de casa o interesada en otros trabajos que le confiaba el emperador. Por esto permanecía casi extraña a todo lo que le rodeaba.

Según nos cuenta Paula Kolonitz en su libro, su cargo como asistente y acompañante de la emperatriz Carlota cesó al mismo tiempo de la llegada de la comitiva imperial a México, pero no nos dice si por eso mismo dejó de ser condesa al desembarcar en Veracruz. Así que, si el título por el que en nuestros días la conocemos ella lo siguió manteniendo por derecho propio el resto de su vida o si, por el contrario, simplemente fue una figura retórica que al plasmarse en la autoría de su libro ha permanecido como legado de una figura que fue y dejó de ser, no lo sabemos y quizás no importe mucho saberlo, ya que para nosotros doña Paula fue, es y será la condesa Kolonitz.

commons.wikimedia.org

Carlota Amalia fue princesa de Bélgica, archiduquesa de Austria y emperatriz de México.

Un libro sobre un corto viaje

El relato de Kolonitz inicia el 14 de abril de 1864, cuando Maximiliano, su esposa, la propia condesa y la demás compañía del séquito imperial se embarcan en Trieste en la fragata Novara para realizar una travesía de 44 días que los llevaría hasta Veracruz. Y finaliza a mediados de diciembre del mismo año, cuando otra embarcación, la Louisiane, en la que Kolonitz regresaba a Europa, avista las costas de la península de Bretaña, en el noroeste de Francia. Ése es el periodo que abarca el libro de Kolonitz.

El relato se divide en diez capítulos, los tres primeros nos cuentan acerca de las peripecias de la travesía que les llevó por el mar Mediterráneo y por la navegación de gran altura cruzando el océano Atlántico para finalmente desembarcar en Veracruz (los otros siete son los que tienen que ver más con México). Córcega, Roma –para que Maximiliano se entrevistara con el Papa y sus prelados9–, las islas Baleares y el Peñón de Gibraltar –quizás para que el archiduque ultimara detalles de cooperación con los representantes de Su Majestad Británica y sus intereses– son los sitios que Kolonitz subraya antes de que los barcos se adentren en la oceánica inmensidad del Atlántico. Varias islas, primero Madeira y luego –más para acá que para allá–, La Martinica y Jamaica ofrecen a la mareada condesa y a sus compañeros de viaje la posibilidad de desembarcar y pisar suelos muy diferentes de los europeos.

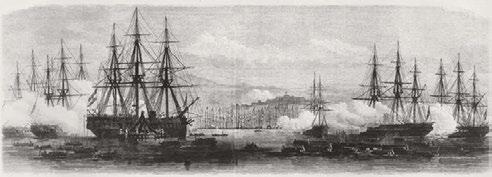

www.uow.edu.au

La fragata Novara fue el primer navío austríaco en dar la vuelta al mundo (1857-1859). En esa época, Maximiliano era el comandante en jefe de la Marina de Guerra Imperial de Austria-Hungría.

9 Y en Roma, Maximiliano y sus servidores no sólo se entrevistaron con los dignatarios de la curia católica, sino también con otros personajes, como José María Gutiérrez de Estrada, diplomático mexicano que fue uno de los conductores de las negociaciones en Europa para instalar al archiduque austríaco en el trono de México. Kolonitz lo define como “un hombre excelente cuyos conceptos políticos no corresponden a los tiempos que corren”, es decir, un conservador a ultranza.

Sobre el mareo, Kolonitz nos relata varias veces sus terribles sensaciones, y en esa evocación descubrimos parte de su condición femenina, pues en el caso de los viajeros hombres, son muy contadas las ocasiones en que se encuentran referencias como ésta (quizás se deba –suponemos– a que los varones procuraban más ocultar su vulnerabilidad ante el tremendo bamboleo de las antiguas embarcaciones en alta mar), en cambio la condesa nos expone francamente lo mal que llegó a sentirse por el trastorno, aunque no sólo nos habla de su estado físico sino también de su ánimo:

Paula Kolonitz, Un viaje a México en 1864 , México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

Supuesta fotografía de Paula Kolonitz usada en la Frío e impetuoso soplaba el bóreas [el viento del contraportada de su libro por el FCE. norte], que era propicio para nuestro viaje. Toda excitación, todo temor habían desaparecido de mi alma; estaba superando el dolor del adiós, el viaje tan frecuentemente puesto en duda ya comenzaba; y yo llena de esperanzas y de alegría, era feliz. Todo era nuevo, todo me interesaba, no sentía más el movimiento debajo de mis pies, al cual sucumbía tan a menudo … Yo esperaba haberme liberado de aquel horrible mal que es el mareo y así poder gozar de todo plenamente. Para mi desgracia mis bellas esperanzas pronto fallaron, lo que mucho deploro ya que el efecto de aquel malestar tanto me turbó y paralizó, que gran parte de las bellezas del viaje me estuvieron vedadas y fui incapaz de muchas observaciones.10

Pero bien pronto, cuando atravesaban el mar Adriático, la condesa Kolonitz encontró un remedio que le ayudó a paliar el sufrimiento causado por el mareo:

Al amanecer arreció el viento, se agitó el mar y cuando desperté veía bajar y subir la pared y el techo de mi camarote. Estaba perdida. A toda prisa me vestí como mejor pude y corrí a la cubierta donde todos advirtieron mi palidez y rieron. Pero me rehíce bien pronto; las olas se calmaron y a grandes sorbos respiré el aire fresco y balsámico que sólo se encuentra en el mar. Desde entonces no más o casi nunca más abandoné la cubierta, donde me sentaba hasta las dos o las tres de la madrugada y enferma o sana, alegre o triste, allá arriba todos los males eran menores; en tanto que en el angosto espacio de mi camarote casi todo me era insoportable.

Los desembarcos efectuados en algunos puntos del trayecto fueron también para Kolonitz piadosos momentos para relajarse y curar su malestar, aunque

10 Ésta y las demás citas del libro de Kolonitz fueron tomadas de la edición del Fondo de Cultura Económica antes mencionada.

más allá de eso constituyeron, además, oportunidades para maravillarse al ejercer su poder de observación, mismo que indiscutiblemente se reflejaría en las femeninamente sensibles11 descripciones de los parajes que el séquito imperial visitaba durante sus paseos. Así por ejemplo, nos dice de la Martinica:

Por dos horas enteras subimos por un estupendo camino en el que cada árbol era nuevo para nosotros. Esta parte de la isla está poco cultivada. Aquí y allá se veían cañas de azúcar, árboles de cacao y algunas plantas de mandioca, pero por todos lados aparecían magníficas las palmeras en forma de abanico y los cocoteros, y los árboles de pan, de mango y del tauro. Allá las mimosas, los bananeros, los bambúes, los zapotes y miles y miles de otros árboles y plantas todos cargados de flores y de frutos, apiñados y cubiertos de lianas que con sus tentáculos y flores se juntaban unas a otras. Allá las parásitas, las orquídeas; y por todos lados la maleza, las malvas con sus flores púrpura, las altísimas higuerillas de anchas hojas. Y por

commons.wikimedia.org

Vista figurada del puerto principal de la isla Martinica, en las Antillas Menores. Kolonitz estuvo allí a mediados de mayo de 1864.

11 Espero que esta insistencia acerca de la sensibilidad femenina que reflejan las descripciones de Paula Kolonitz –quizás, sobre todo, cuando su pluma dibuja el entorno natural– no se entienda como una afirmación en el sentido de que sólo las mujeres tienen esta capacidad. Ya en otros escritos de la serie “Palabras, libros, historias” hemos podido ver que también los hombres son proclives a los arrebatos extáticos que produce la contemplación de la naturaleza (ver, por ejemplo, los números 201 y 203 de Correo del Maestro en los que se presentan descripciones de este tipo hechas por Karl Lumholtz o Ernest Vigneaux); sin embargo, en el libro que aquí nos ocupa, hay un matiz en lo descriptivo que relaciono con una percepción y con una forma de transmitirla que me parecen rasgos constituyentes de un “espíritu femenino” (aunque admito que esto pueda ser en mucho un punto de vista subjetivo).

si esto fuera poco, el ardientísimo sol de los trópicos, aquel cielo maravillosamente transparente, montes, valles salientes … He aquí el mundo cuya riqueza, cuyo esplendor, cuya potencia creadora son tan maravillosos que hacen aparecer como nueva toda impresión.

Por otro lado, en estos primeros capítulos de Un viaje a México en 1864 aparece también otra faceta de la autora. En este otro caso, la irrestricta admiración que le produce el medio ambiente tropical deja paso a un enjuiciamiento menos incondicional y varias veces más severo acerca del entorno humano y de los personajes que conoce durante su travesía. Algunas de estas apreciaciones le han valido a la condesa Kolonitz ser calificada de racista y evolucionista lineal, firmemente convencida de la superioridad de la cultura europea sobre las demás. En cierta medida esto es cierto, pero sería conveniente tomar en consideración que las tendencias supuestamente “científicas”, y la ideología más común en su época, apuntaban en ese sentido. Kolonitz, como integrante de la aristocracia relativamente culta de los mediados del siglo XIX no podía sustraerse a formular sus juicios y descripciones en el marco de ese contexto. En su descargo, quizás sea válido decir que, conforme el relato de su viaje avanza hacia el final, algunas de sus primeras impresiones sobre aquella gente que no era europea del norte fueron adquiriendo matices menos contundentes y más inclinados a aceptar con mayor ecuanimidad las diferencias de cultura, raza y nacionalidad. Veamos entonces algunos de los retratos que Kolonitz plasma en su obra antes de llegar a México. Así, sobre su experiencia en Gibraltar dice: “La ciudad es bella y graciosa. El espíritu de orden y la limpieza, propios de los ingleses, domina todo aquí, a pesar de los funestos elementos moros, españoles y hebreos, tan contrarios a estos principios.”

Su apreciación sobre los nativos de Madeira, una isla más o menos cercana a la costa atlántica de Marruecos a la que Kolonitz ve como paradisíaca, se revela muy próxima a los cánones del lenguaje racista de aquellos tiempos.

En general, si hay alguna cosa que desentone con este reino florido es el propio hombre. Los indígenas son una muestra funesta de todo lo que es degradación moral y física; y con sus gorritos rojos, los cuales solamente les cubren la extremidad de la cabeza, se parecen tanto a los monos que el contraste con la maravillosa y poética naturaleza es desconsolador.

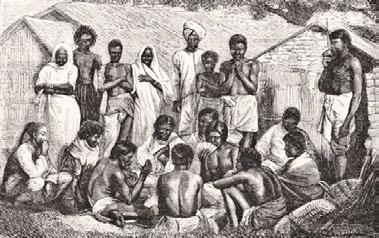

En otra isla, la Martinica, colonia francesa donde los descendientes de esclavos negros eran la mayoría de la población (la esclavitud se había abolido de manera formal a raíz de las transformaciones producidas por la Revolución Francesa), los festejos por el arribo del aliado austríaco del emperador francés, Napoleón III (su abuela materna, fue Josefina de Beauharnais, esposa de Napoleón Bonaparte y nacida en Martinica un siglo antes) terminaron provocando en la condesa un sentimiento de gran temor ante los negros:

A las diez de la noche volvimos a tierra para ver unos fuegos artificiales que se hacían en honor de sus majestades … Era gentil y bello el espectáculo y las negras bailaban sobre el prado aquella su espantosa Cambulla, que es un verdadero sabbath de brujas … Nosotros nos mezclamos entre ellas pero me es necesario confesar que viendo aquella masa sucia, sudorosa y agitada que aumentaba cada vez más, que nos circundaba y nos rodeaba por todos lados, no sólo tuve miedo, sino horror … A la vivaz claridad del fuego, al sonido del tamborcillo, entre miles y miles de gritos salvajes y miles de horribles contorsiones, danzaban las negras. Nada me ha parecido tan repugnante ni nunca vi mujeres de naturaleza tan desfachatada y bestial.

ladja-martinica.blogspot.mx

Aunque la Revolución Francesa abolió la esclavitud en 1794, en 1802 se reformó la ley, permitiendo la esclavitud en las colonias ultramarinas de Francia.

A pesar de su temor ante la diferencia racial, la condesa Kolonitz deja ver su capacidad de análisis, que para nada se muestra desprovista de ciertas “íntimas y profundas convicciones sobre los necesarios deberes de la humanidad” (como ella misma nombra a su postura ideológica ante la diversidad).

La colonia está en gran decadencia … El número de blancos disminuye cada día … en medio de una cantidad de negros cuatro o cinco veces mayor que ellos y los cuales, con una excesiva prepotencia, se vengan de las opresiones pasadas. Es verdad que aun aquí hay excepciones. Generosidad, bondad de ánimo y afecto son las dotes de algunos individuos, las cuales altamente los honran; pero el odio de razas durará largamente; todavía, el hombre blanco mirará con desdén al pobre negro el cual, aunque ya no tiene por qué temer la autoridad y el poder, lo tratará para siempre con insolencia y simulación … Aquí tal como en otros muchos casos se desearía saltar varios siglos con la esperanza de que se llegase a un acuerdo, a un progreso que cicatrizara viejas plagas, ciertas antiguas influencias, y ver los buenos gérmenes desarrollados, educados, nobilizados. ¿Se realizará algún día esta esperanza?

Sobre los mexicanos, otro pueblo que en 1864 podemos decir que recién salía (cuatro décadas) de la condición de colonia de una potencia europea, Kolonitz se commons.wikimedia.org muestra menos tajante en cuanto a las distancias culturales que la separan de ellos. Ya veremos más adelante sus juicios sobre otros personajes de México, pero ahora concentrémonos en las impresiones que le producen unos connacionales que viajaban también en la Novara, uniendo ya entonces Miembros de la comisión que ofreció la corona de México a Maximiliano en el castillo de Miramar en octubre de 1863.su suerte a la del Imperio. Advirtamos que es la propia Kolonitz quien dice que: “Estudiando el carácter de estos señores pudimos anticipadamente formarnos un concepto de las formas y de la índole del mexicano; y la verdad es que tienen una especial individualidad.” La autora se refiere a Joaquín Velázquez de León, Ángel Iglesias (uno de los secretarios de Maximiliano), un tal Anteveros y al general Adrián Woll, quien en realidad no era mexicano de origen sino que se había naturalizado como tal y de quien no comenta gran cosa.12 Del primero nos dice Kolonitz (y continuaremos en la cita sobre lo que dice de los otros):

… es un hombre ya viejo. Sus años de infancia se remontan a los tiempos de de la liberación del reino de México de la Madre Patria … Así pudo formarse un carácter y una enérgica firmeza antes de que la ambición y la codicia, antes que las pasiones de partido, la falta de conciencia de los reinantes y de los gobernantes, hicieran presa sobre los individuos y las masas … Sencillo, gentil, modesto, silencioso … La mezcla de sangre india y española es en él clara y visibilísima … En la forma y los modales de Ángel Iglesias, todavía joven e insinuante, había aquel no sé qué de sospechoso, de tímido y de esquivo que caracteriza a la nueva generación mexicana. Iglesias es un joven médico que hizo sus estudios en París y que juzga a su propio país y a sus connacionales muy objetivamente aunque en el amor que

12 Sobre este interesante personaje, la autora apenas dice que era: “… un mixtum compositum de nacionalidad alemana, de origen y de educación franceses, y al servicio de los mexicanos …” Sin embargo,

Woll, después de combatir con los ejércitos del primer Napoleón, se unió a la expedición que Francisco Javier Mina condujo a Nueva España para abrir un frente alternativo contra el absolutismo y las componendas de los monarcas europeos. De alguna manera sobrevivió en México y tras demostrar su capacidad militar durante el intento de reconquista española en 1829, formó parte de las fuerzas que Antonio López de Santa Ana condujo –fallidamente– primero contra los independentistas texanos y luego contra la invasión norteamericana de 1846-1848. Se unió después al partido conservador durante la Guerra de Reforma y formó parte de la comisión que propuso el trono de México a

Maximiliano. Siguió como alto oficial militar del Imperio hasta 1866, cuando el emperador austríaco lo envío a Francia con el encargo de abogar por su causa ante Napoleón III. Fracasadas tanto sus gestiones como la aventura imperial, se quedó en Francia, donde murió en 1875 a la edad de 80 años.

siente por su tierra natal, así como en de la mayor parte de los mexicanos, hay algo de profundamente melancólico. No perderé muchas palabras en describir a Anteveros. Representa al joven México en su lado menos edificante. Vano, afeminado, desleal y voluble, sólo parece capaz de asociarse al partido del cual podría esperar las mayores ventajas. Desgraciadamente tal carácter no es una excepción en su país.

Hasta aquí el recuento de la autora sobre la travesía que la nave insignia de Maximiliano, la Novara, y su escolta, el buque de guerra francés Themis, finalizaron cuando, a las dos de la tarde del 28 de mayo de 1864, ambos buques pasaron a un costado del fuerte de San Juan de Ulúa para anclar en los muelles del puerto de Veracruz. Y antes de continuar con la narración de Kolonitz una vez que arribó a México, veamos un retrato, así sea esquemático, de la autora de Un viaje a México en 1864.

Una mujer poco conocida

www.archive.org Tan poco es lo que se sabe de la vida de Paula Kolonitz que intentar un esbozo de su biografía nos coloca inmediatamente en el terreno de la especulación. Pero algunos trazos se pueden proponer si dejamos que las incertidumbres nos digan más que las pocas certezas con las que contamos. Así, según Iturriaga de la Fuente,13 La Enciclopedia de México afirma que nació en 1830, sin especificar dónde.14 Tampoco se sabe en qué lugar, cómo o cuándo murió. La suposición de que fuera austriaca es verosímil porque, además de formar parte del séquito personal que acompañó a Maximiliano y Carlota, su libro claramente indica que su idioma vernáculo era alguna variante del alemán y porque ella misma no duda en calificarse a sí misma como “europea del norte”. Pero si su ascendencia germánica era ya antigua en el marco de un imperio multinacional, multiétnico y plurilingüístico, como lo era el Austrohúngaro en el que reinaba la dinastía

Edición original de la obra, en ella la autora es llamada Grafin Paula Kollonitz. de los Habsburgo en la década 1860-1870, tampoco lo sabemos. No he logrado aún ubicar un condado de Kolonitz en los mapas de Europa. Por eso y para los efectos de este artículo, puede resultar mejor conformarnos con saber que poseía el título nobiliario de condesa y

13 Iturriaga, op. cit., pp. 188-192. 14 El sitio de internet gw2.geneanet.org da como fecha de su nacimiento el 26 de julio de 1830 y la de su boda el 28 de marzo de 1873.

que esa alcurnia le había posibilitado educarse. Al menos, al leer su libro nos enteramos de que, además de su lengua vernácula alemana, también conocía el francés y el italiano, aunque igual nos damos cuenta de que su repertorio lingüístico no incluía el español y de que no entró en sus objetivos aprenderlo durante su estancia en México. El uso de alguna que otra denominación tomada de la nomenclatura científica para especificar de qué especie florística está hablando refuerza la hipótesis de que era una mujer con educación refinada, o por lo menos “de mundo”; quizás esto lo apuntale lo que ella misma nos dice sobre el inicio de su viaje en Miramar15:

¡Oh! Cuántas veces había yo asistido a aquel espectáculo, ya absorta y en estática admiración, ya apresurada y ansiosa. Y cuántas veces había considerado esta fuerza arcana y misteriosa, asaltada súbitamente por las más fuertes impresiones. Sin embargo nunca fueron más vivas, más intensas, nunca para mí tan diferentes como aquel día ... Después de todas las maravillas que he visto, aquel cuadro me ha quedado para siempre espléndido y claro en la memoria.

commons.wikimedia.org

El castillo de Miramar en 1880. Fue construido entre 1856 y 1860, su elevado costo endeudó a Maximiliano. Hoy es un museo donde se conservan objetos y mobiliario usados por la pareja real.

15 Miramar es un castillo que mandó construir Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena (1832-1867) en los acantilados cercanos a Trieste, un puerto en la región eslovaca-croata del Imperio Austrohúngaro, que cierra por el este el golfo de Venecia, en el extremo nororiental del Mar

Adriático. En Miramar vivieron Maximiliano y Carlota el inicio de su matrimonio y allí le fue ofrecida la corona de México al archiduque. Allí también, luego de su triste retorno de México, Carlota permaneció confinada durante largos años en calidad de ex emperatriz afectada por la locura.

Su aspecto personal también es una incógnita; el retrato que la representa en la edición de su libro en “Lecturas mexicanas” dista de ser comprobadamente auténtico, así que la imaginación de cada quien es un criterio válido para dotarla de rostro y forma. Lo que su libro muestra de su carácter tampoco es mucho, pero en su obra se encuentran, aquí y allá, indicios de una personalidad moldeada por lo que –si bien de manera estereotipada– podríamos imaginar como un “modo de ser” germano: precisión en el detalle, gran preocupación por el aprovechamiento del tiempo para convertir la acción en producción, disgusto o apartamiento –aunque no estrictamente reprobación– por lo que no se ajusta a los propios cánones de conducta, pocas referencias hacia la personalidad propia si no son parte de la descripción del entorno o de los sucesos que se quieren narrar. Así, la escritora Paula Kolonitz es una mujer que pone de relieve un misterio. Pues misterioso resulta que recuerde con nostalgia a “sus seres queridos”, aunque nada nos diga de quiénes eran o qué lazos los unían con ella. Me parece que Kolonitz lleva esta ausencia de nombres (de denominaciones que posibiliten al lector establecer relaciones de consanguinidad, afinidad, colaboración, amor … o algo más o menos certero) hasta el extremo, especialmente cuando en varias ocasiones se refiere a su “amiga”, es decir, una mujer con quien compartió las peripecias de su viaje: habitaciones, transportes, itinerarios, amistades y, en fin, prácticamente, todo el tiempo compartido y todos los lugares que ambas visitaron (además de –muy probablemente– las emociones que su viaje les suscitaba). Pero sobre esa mujer apenas podemos deducir que era otra de las damas de compañía de la emperatriz, ya que la condesa Kolonitz evitó brindarnos una imagen más detallada de esa “amiga”. Esta omisión de datos sobre su compañera –ni siquiera su nombre nos dice– se vuelve más enigmática cuando vemos que, por otra parte, Kolonitz es bastante más concreta al escribir sobre otras mujeres:

Sobre la belleza de las mujeres mexicanas he oído muchas discusiones. En general gozan por derecho de la reputación, ya sea por la magnificencia de sus cabellos y de sus dientes, ya por el esplendor de sus grandes ojos aterciopelados, negros, melancólicos, y por la admirable pequeñez de sus manos y de sus pies … Fausta Aragunaga, la hija de la familia de los Gutiérrez, que es rica en propiedades en Yucatán, fue la que primero y más que todas me robó el corazón por el encanto de su belleza. Jamás vi beldad más perfecta unida a la mayor sensibilidad, y cuando recuerdo las magníficas y espléndidas cosas de aquel país y de las cuales siento vivo el deseo de volver a ver, surge aquella graciosa diosa en mi memoria.

Un sitio en internet16 afirma que en el quinto volumen de la Enciclopedia de México a través de los siglos, uno de los autores de esa obra, José M. Vigil, dice

16 libroquemerecenserleidos.blogspot.mx/2012/10/un-viaje-mexico-en-1864-paula-kolonitz.html.

que “la condesa llegó a México sin un solo centavo y que subsistió, como tantos otros, a costillas del Imperio”. Hasta ahí, nada nuevo, ya que toda la aristocracia imperial extranjera, empezando por el propio Maximiliano, vino a México amparada por los recursos financieros aportados por los gobiernos y las asociaciones bancarias de varios países europeos y por los grupos de apoyo mexicanos. Sin embargo, lo que sí es más destacable de ese sitio, es que afirma que, según el diario del príncipe Carl Khevenhüller17 (un oficial de las tropas austríacas que el emperador Francisco José, hermano de Maximiliano, envió para apoyar la instauración del trono Habsburgo en América), la condesa Kolonitz contrajo matrimonio, después de su regreso a Europa, con el belga Félix Eloin, uno de los más cercanos colaboradores de Maximiliano, matrimonio que no tuvo Carl Khevenhüller era un joven noble austríaco de 23 años cuando vino a México.hijos. En su libro, Kolonitz dedica un par de párrafos muy elogiosos a Eloin, pero siguiendo su costumbre de evitar casi a toda costa hablar de su propia intimidad no nos dice nada de su relación con él, aunque su admiración por ese hombre sea manifiesta:

libroquemerecenserleidos.blogspot.mx

El hombre que con incansable actividad y la más absoluta abnegación estaba junto al emperador y lo ayudaba a sentar las bases del nuevo imperio era el belga Eloin, escogido por el rey Leopoldo I, que le confió a sus propios hijos más allá de los mares, en su nueva patria. Eloin había pasado casi toda la vida en larguísimos viajes y había llegado hasta Australia y las islas del mar Pacífico, aunque hasta ahora se había mantenido lejano de cualquier actividad administrativa. Poco adaptado se encontraba a su reciente cargo que cumplía con calurosa simpatía por el nuevo soberano, el más profundo y respetuoso afecto por la hija de su rey y el interés por un país tan lleno de recursos, tan merecedor de felicidad, pero que era el más desgraciado del mundo. Se puso a la obra olvidando noblemente todo miramiento personal, esforzándose cuanto podía en su dificilísima misión, demostrando así elocuentemente de lo que es capaz la actividad de un hombre. No puede calcularse cuánto el emperador lo estimaba, y con toda razón, porque en él se reunían todas las cualidades raras y apreciadas en el consejero de un monarca. Es independiente en su posición y en su carácter. Hombre sin ambición, sin vanidad, con el corazón lleno de reverencia y lealtad hacia el príncipe, no conoce lo que son las ventajas personales. Es un hombre sin miedo, aun ante su soberano, y a su

17 Ver: Brigitte Hamann, Con Maximiliano en México. Del diario del príncipe Carl Khevenhüller 1864-1867,

México, Fondo de Cultura Económica, 1989.

propia desgracia cuando se trata de sus convicciones, de decir la verdad, del sentimiento del deber y del derecho. En una palabra, es un gran hombre.

Más allá de la historia de la condesa

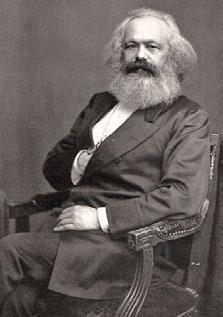

commons.wikimedia.org En cuanto al contexto histórico en el que se desarrolló el viaje de Kolonitz a México se ha escrito tanto que no creo necesario abundar sobre ello. Únicamente, a manera de contrapunto a la defensa de la aventura imperial que ella suscribe, consigno aquí lo dicho por otro hombre que, al igual que el consejero imperial Eloin, también puso manos a la obra relegando sus intereses personales, se esforzó en su difícil misión y demostró elocuentemente la capacidad humana de raciocinio, análisis y acción. Ese hombre, que contrariamente a Eloin y a la condesa Kolonitz vio desde otro punto de vista la intervención, fue Karl Marx:

La intervención en México, preparada por Inglaterra, Francia y España es, a mis ojos, una de las empresas más monstruosas que hayan conocido los anales de la historia univerKarl Marx, padre del “socialismo científico”, sal ... que asombra al no iniciado por lo absurdo del proyecto criticó la Intervención Francesa en México. y la imbecilidad de los medios empleados … Saben [los gobiernos de esos países] que la intervención conjunta, cuyo objetivo confesado sería salvar a México de la anarquía, produce el efecto contrario, es decir, que debilita al gobierno constitucional, refuerza el partido de la Iglesia gracias a las bayonetas francesas y españolas, aviva el fuego prácticamente extinguido de la guerra civil y restaura la anarquía en toda su amplitud.”18

Las visiones de la condesa

A pesar de la posición pro imperialista de su autora, Un viaje a México en 1864 es un libro disfrutable y ciertamente ilustrativo. Si bien su intento de hilvanar una historia de México no se apartó de los cánones comunes en su época, Kolonitz tuvo la perspicacia y la valentía de escribir líneas que –así parezcan

18 Carlos Marx, “La intervención en México”, publicado en New York Daily Tribune, 23 de noviembre de 1861 (reproducido en: Carlos Marx y Federico Engels, La guerra civil en los Estados Unidos, número 32 de la colección r de Ediciones Roca, México, 1973.

lapidarias– enfocan la visión de un México que a casi siglo y medio de su visita, no ha logrado aún resolver las contradicciones inherentes a su origen y, por lo tanto, tampoco aquellas que permanecen en su presente y determinarán su futuro.

www.skyscrapercity.com

México se separó de la madre patria solamente después de una funesta e ignominiosa secuencia de delitos y muertes, como suele suceder siempre en las revoluciones, pero México no supo mostrarse digno de su independencia … En las páginas de su historia no ha podido, como país libre, registrar ningún día de grandeza o de gloria, sino tiempos de corrupción y de ruina material. La bella idea de la independencia aquí nunca tuvo forma, ni vida, y sacudiendo el yugo de la opresión española no se hizo sino ensanchar los caminos a las tiranías, a las arbitrariedades y a la prepotencia.

En este sentido, lo más sorprendente del libro Imagen idealizada de la llegada del séquito imperial al de Paula Kolonitz es que su visión decimonónica puerto de Veracruz. no pierda vigencia de cara al México del siglo XXI. Por ejemplo, en lo que dice en la siguiente cita de su libro, en la que se puede dejar de lado la historia de la independencia como si fuera cosa nada más del pasado, pero en la que de todos modos el retrato de una parte de lo que ella llama el “carácter” de los mexicanos no nos resulta hoy ajeno ni inverosímil:

Ya antes hablé de su naturaleza suave, gentil, reservada, siempre sospechosa. Pero yo, lo digo de verdad, no tuve de los habitantes de México más que amistad, cortesía y benevolencia, y habiéndolos tratado dentro de sus propias familias, me parecieron muy hospitalarios. Casi me es grave hacerme el portavoz de su condena, pero es verdad que para juzgar a sus connacionales, se sirven de las más duras acusaciones. Nadie se fía de nadie y unos a otros se denuncian como ladrones y traidores … Los que dieron el más espléndido ejemplo fueron los presidentes de la república … aprovechaban el breve tiempo de su poder para enriquecerse y poner en los altos puestos de la república a sus parientes … para amasar dinero y hacerse poderosos. Y así era desde el más alto empleo hasta el más ínfimo. Hombres de industria, sacando maliciosamente ventaja de los embarazos del gobierno, sabían obtener las más grandes concesiones para esta o aquella especulación, con los más desventajosos pactos para el bien público.

Y si situamos nuestro nivel de análisis fuera de las grandes gestas de la historia oficial, de la corrupción de los políticos y los empresarios o aun de

la controversial perspectiva de un único “carácter mexicano”, de todos modos la perspicacia de Paula Kolonitz abarca asimismo ámbitos de lo cotidiano que nos llaman a reflexionar acerca de la pertinencia de algunas “costumbres nacionales”. Un buen ejemplo acerca de esto es cuando dice que: “El café, que aquí se da de la mejor calidad, lo preparan tan mal que casi no puede probarse.” Otro es cuando al visitar los santuarios de las vírgenes de Guadalupe y Los Remedios, su comentario –si exceptuamos lo de la barandilla y lo de los animales– se asemeja bastante a lo que hoy en día sucede en nuestros modernos Cetrams19:

… visitamos el convento de Los Remedios, desde el cual, por estar construido sobre una altura considerable, se tiene una vista grandiosa; después fuimos al célebre santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que se une a la ciudad por medio de un ferrocarril de vapor. En México se sube a los vagones en medio de una plaza donde no hay ni una barandilla, y ningún obstáculo los separa del lugar en el cual se mueven sin orden hombres y bestias. Nadie vigila la seguridad de los caminos ni de los habitantes. Es maravilla que no haya que deplorarse desgracias diarias.

La insidiosa mirada de Kolonitz no sólo se posa sobre los mexicanos, pues también alcanza a los acompañantes franceses del archiduque Habsburgo en la aventura imperial. Sus constantes referencias a la altanería y prepotencia de los galos dejan ver que las relaciones entre los ocupantes europeos –franceses, austríacos y belgas, principalmente– no eran del todo cordiales ni unívocas. El carácter benevolente y el pensamiento liberal de Maximiliano no tenían parangón en las actitudes de los mandos castrenses de los invasores; la arrogancia de un Bazaine o un Van der Smissen20 es muestra de una conducta que estaba más o menos generalizada entre los extranjeros que apoyaron al Imperio hasta que Napoleón III decidió incumplir la palabra empeñada con el archiduque metido a emperador (recordemos que, a principios de 1867, el

19 Centros de transferencia modal, es decir, la estaciones de interconexión de transportes de las cuales

Cuatro Caminos o Pantitlán son ejemplos destacados. 20 El general François Achille Bazaine fue el comandante supremo del ejército de ocupación en México de 1863 a 1867. Antes del arribo de Maximiliano fue prácticamente un virrey y después un indudable

“poder tras el trono”. Tras enviudar de su esposa francesa, se casó con una joven mexicana, María

Josefa Pedroza de la Peña, que pertenecía a una acaudalada familia que tenía en su haber a dos ex presidentes (Manuel Gómez Pedraza y Manuel de la Peña y Peña); nombrado mariscal tras su regreso a

Francia, cayó en descredito y fue acusado por traición al final de la guerra franco-prusiana de 1870-71, logró huir a España y murió en el destierro en 1888. El barón Alfred Van der Smissen comandó, con el grado de coronel, el Cuerpo de Voluntarios Belgas que Lepoldo I de Bélgica, el padre de Carlota, envió a México para participar en la aventura imperialista que encabezaba su hija al lado de Maximiliano. El rey belga envió estas tropas a México aun en contra de los preceptos constitucionales del gobierno que encabezaba y que obligaban a ese país a mantenerse neutral. El Cuerpo de Voluntarios

Belgas vio acción principalmente en Michoacán, donde participó –siendo derrotado– en la famosa batalla de Tacámbaro.

regreso a Europa del ejército francés y sus cuerpos auxiliares austríacos y belgas selló la suerte del efímero Segundo Imperio; y que esa retirada, además de responder a la necesidad de preparar a Francia para su próximo enfrentamiento contra la Prusia del “Canciller de Hierro”, Otto von Bismarck, también fue producto de las fuertes presiones que el gobierno de Washington –una vez dirimida la guerra civil norteamericana a favor de los unionistas– ejerció para hacer valer el principio de la llamada doctrina Monroe, “América para los [norte]americanos”, que establecía la no injerencia de potencias extra americanas en el continente). Entonces, por ejemplo, la siguiente cita del libro de Kolonitz nos deja claro cuáles eran sus apreciaciones sobre la relación entre los imperialistas extranjeros.

commons.wikimedia.org comm c ons. wi k i medi me a.or r g

Ya he dicho antes cómo los oficiales de Francia se han conducido y se conducen con los mexicanos. Habla- El general François Bazaine fue nombrado marisElgeneralFranç çois Bazain ne fu ue nomb m rado maris i cal de Francia a su regreso de México.ban del país y de sus habitantes con el más torpe desprecio; no tenían el mayor interés para la belleza de aquel cielo ni ojos para las muchas cosas nuevas que aquí se les ofrecían; y les parecía increíble que nosotros gozáramos de todo y que supiéramos corresponder a la cordialidad que los otros nos prodigaban, y que de ningún modo nos creíamos llamados a estigmatizar con la jactancia europea los errores de los mexicanos. Muchísimas dificultades y muchísimas quejas tenía el emperador en sus relaciones con los franceses porque ellos no jugaban limpio; pocos de los hombres venidos de Francia, que presidían los ministerios civiles y militares y que dirigían los asuntos financieros y diplomáticos, tenían el discernimiento y la delicadeza de no recalcarle su dependencia del socorro y la ayuda francesas.

commons.wikimedia.org

La pluma de Paula Kolonitz nos ofrece también retratos de algunos mexicanos destacados del bando imperial, como Juan Nepomuceno Almonte, Tomás Mejía y Miguel Miramón. Aunque se trata de bosquejos, desde luego trazados bajo la premisa de que se trataba de aliados de la causa imperial, son interesantes porque nos muestran algunas características personales de estos hombres calificados como villanos o traidores por la historiografía oficial mexicana.

General Juan Nepomuceno Almonte, regente del Imperio hasta la llegada de Maximiliano.

El general Almonte, el cual hasta la llegada del emperador y durante los tratados para la aceptación de la corona había gobernado el país … nos hizo la más favorable impresión. Él es hijo de aquel párroco Morelos que se hizo célebre durante la guerra de Independencia y de una india que lo tuvo en la montaña, “al monte”. Su amarillenta pero bella fisonomía muestra su amabilidad y su afabilidad, además de ser dueño de un corazón firme. Sus modales son sencillos pero gentiles y educadísimos. Su saludo fue estrecharnos las manos [Almonte, en su calidad de regente del Imperio, fue el encargado de dar la bienvenida al emperador y su comitiva en Veracruz]. Con ese saludo se inicia en México cualquier presentación, cualquier amistad.

Aquí [en San Martín Texmelucan, Puebla] conocimos a uno de los más capaces e inteligentes mexicanos que se han puesto al servicio del gobierno del emperador. Es el general Mejía, hombre en la flor de la vida, alto, de piel casi color de bronce, los ojos negros y cintilantes, liso y negro el cabello, enérgicos los trazos de la cara y con modales sencillos y suaves que denuncian su origen indígena. Este hombre todavía joven es altamente estimado hasta por los propios franceses, pues a su probada lealtad aúna grandísimo valor.

En medio de los que más sobresalían [en la recepción dada al emperador a su llegada a la ciudad de México] estaba el general Miramón, todavía joven. A la edad de 20 años fue electo presidente de la república. No sé si su valor fuera grandemente admirado en el ejército, parece que algún delito pesa sobre su reputación. Miramón se ha entregado abiertamente al partido del emperador y su majestad lo recibió con las mayores demostraciones de honor y benevolencia. Paseaba por los salones conduciendo del brazo a su joven consorte, acusado de tener grandes ambiciones. Hay también en las maneras de este hombre aquel aire dulce, delicado, astuto, que es tan característico de los mexicanos y de los cuales guardo en la memoria una impresión casi obsesiva.

commons.wikimedia.org

General Tomás Mejía. Líder indígena que apoyó a Maximiliano hasta el final en 1867.

Al llegar a México (mayo 1864), la condesa, su “amiga” y el séquito imperial viajaron unos 60 kilómetros por ferrocarril desde Veracruz hasta la terminal de Camarón (quizás San José Balsa Camarón, a unos 5 kilómetros del actual Paso del Macho). Ahí abordaron diligencias que los trasportarían hasta la ciudad de México pasando por Córdoba, Orizaba, Acultzingo, Puebla, Cholula, Río Frío y otros puntos intermedios (y éste sería, a la inversa, el mismo camino que seguirían ella y su amiga al regresar hacia Europa en

noviembre de 1864). Una vez en la capital, Kolonitz visitó, en los entoneces alrededores de la ciudad, lugares como Chapultepec, Tacubaya, el Canal de la Viga, la Villa de Guadalupe, el Pedregal de San Ángel y el Desierto de los Leones. También realizó excursiones por el distrito minero donde se ubicaban Pachuca, El Chico, Real del Monte y Tizayuca. Y seguramente no fue más allá porque:

Los asesinos y las guerrillas se tornaban cada día más atrevidos, más imperturbables; los caminos reales siempre menos seguros; había asesinatos y agresiones cerca de la ciudad; cuadrillas de malhechores rodeaban los lugares vecinos, haciendo inseguras hasta las cabalgatas de la emperatriz. Ella no podía salir sin que los soldados franceses hubieran recorrido y desalojado los caminos; de esta manera la noble señora, tan feliz en sus ilusiones de miles y miles de esperanzas idílicas, creyéndose protegida mejor que nada por el amor del propio pueblo, se angustió enormemente.

commons.wikimedia.org

General Miguel Miramón. Líder del partido conservador. Murió fusilado junto con Maximiliano y Mejía en el Cerro de las Campanas.

De todos esos lugares, de la gente con la que allí convivió –tanto la del pueblo común como la de la incipiente aristocracia– y de los paisajes naturales que le provocaron verdaderos arrebatos de éxtasis, la condesa Paula Kolonitz nos dejó en su libro descripciones vividas y detalladas que, independientemente de que se les considere justas o exageradas, críticas o complacientes, imbuidas de racismo o dictadas por el marco evolucionista de su época, son, en cualquier caso, un sensible reflejo de lo que ella vivió durante su viaje a México en 1864. Por eso, parafraseando el final de su libro podríamos decir: ¡El mundo es todavía bello! Quien lo dude, que vaya y lea el libro de la condesa.