5 minute read

Vicente López Márquez

EMBLEMAS EN LA FLOTA TARRAFERA DE ISLA CRISTINA

Por Vicente López Márquez

Advertisement

Desde finales del siglo XIX los conserveros isleños se las ingeniaron para conocer con anticipación la cantidad y la calidad de las capturas pesqueras de sus galeones antes de que éstos arribaran a puerto. Su objetivo era, por una parte, el de facilitar el proceso en las factorías sardineras, y por otra, la obtención de mayor beneficio económico.

Dicho de otro modo, el conocimiento anticipado de la carga permitía la especulación con los precios en la lonja. En cuanto a la sardina destinada a cocción y enlatado con aceite, se precisaba de una inmediata manipulación con objeto de guardar el mayor grado de frescura posible. Por este motivo no era aconsejable que la pesca esperase a que las mujeres encargadas de su manipulación llegaran a la fábrica, sino que convenía que las operarias estuvieran ya dispuestas en el momento en que la sardina llegara a la factoría.

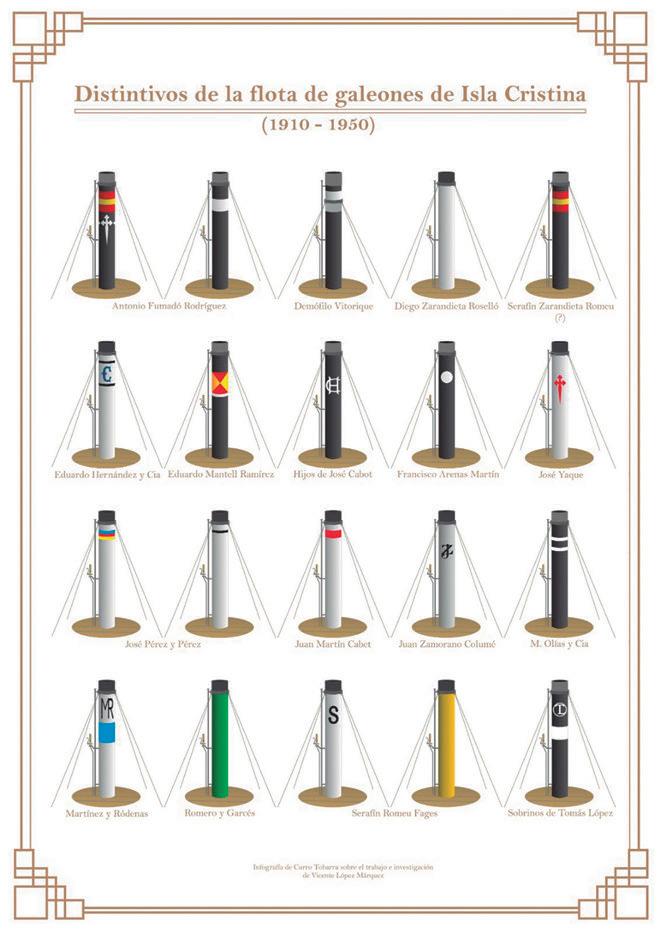

El sistema que habían ingeniado para la comunicación entre los barcos y las factorías consistía en la emisión de señales mediante una bandera que se izaba en los galeones (barcos de tarrafa) en alta mar. Estas señales eran interpretadas por los armadores desde tierra. Como es sabido, se construyeron entonces los miradores de bandera en los domicilios de los industriales. En las fábricas también se construyeron miradores marítimos para avistar a los buques sardineros. Cuando se sustituyeron los galeones de remos por los de vapor, a partir de 1910, comenzaron a implantarse unos distintivos o emblemas en sus chimeneas al objeto de poder identificarlos con facilidad. En esa época la matrícula no resultaba visible y no existía todavía un marcaje estándar internacional. Los armadores de los galeones en algunos casos introdujeron el anagrama de su compañía en las chimeneas de sus embarcaciones y en otros, sencillamente, dibujaron un símbolo. Como ejemplo de la primera opción encontramos la compañía Sobrinos de Tomás López (Pérez Romeu) cuyo emblema era una T y una L inscritas en un círculo; también la casa Juan Zamorano Columé, que eligió sus iniciales, J y Z superpuestas; con el mismo criterio la sociedad Hermanos Cabot se decidieron por H y C y la Sociedad Martínez y Ródenas por MR. Como ejemplo del segundo caso, podemos señalar a la empresa armadora de Antonio Fumadó Rodríguez, que además tenía un distintivo diferente en cada barco mediante el añadido de una cruz de Santiago a su galeón “Tres Puñales”. El empresario Serafín Romeu Fages sencillamente se identificó con una S, aunque se ha constatado varios de sus barcos con la chimenea pintada de amarillo y negro (permaneciendo así cuando pasaron a integrarse en el Consorcio Nacional Almadrabero). El armador Eduardo Hernández Zapata y Cía distinguía todos sus buques con una E y una C superpuestas, muy visible en su galeón “Chico Grande”. Otro de los conserveros más relevantes, Juan Martín Cabet, pionero en la introducción de los galeones de vapor, exhibía las chimeneas de sus

buques en color negro liso según los datos de que disponemos hasta ahora. Otros armadores optaron por distintivos más sencillos, en el caso de José Pérez y Pérez pintaba unas franjas de color azul, rojo y amarillo sobre el fondo negro de la chimenea; Francisco Arenas Martín, un círculo blanco y Eduardo Mantell Ramírez una especie de recuadros en diagonal con los colores amarillo y rojo. No ha resultado tarea fácil la investigación encaminada a identificar estos anagramas y de hecho aún permanece abierta para ampliar y rectificar si fuera preciso el cuadro que acompaña a este artículo. Para ello nos hemos valido de las fotografías en blanco y negro de que se disponen, gracias a las colecciones de José Sosa Bras y de Francisco Castro Aragón principalmente, además de información oral recogida de personas mayores. El diseñador Curro Tobarra nos lo ha esquematizado en la infografía que acompaña a este artículo.

EL LÁTIGO

Por María Gómez Martínez

Fueron nuestras fiestas de verano, de traje nuevo y sandalias grandes para que sirvieran por lo menos un añito más. Para las niñas de Las Palmeras la fiesta de El Carmen no tenía apenas figura santa que fuera más allá de lo que nuestros padres nos obligaban a aceptar sin discusión. Era nuestra fiesta laica, la procesión de las toallas al hombro hacia la playa, banda sonora de Tequila o Nino Bravo, la de la euforia, la del ruido, la de la vuelta de nuestras amigas sevillanas, la del fresquito del Carmen, la de los barcos gritando, la del muelle al atardecer. Pero era sobre todo la fiesta de El látigo. Lo que realmente celebrábamos en mi entorno a mediados de julio en Isla Cristina era El látigo. No siempre “llegaban a tiempo”, me mentía mi madre, o alguna vez “ya no tenían sitio en el recinto”, se burlaba mi padre. El caso es que un Carmen sin Látigo era un poquito menos interesante. Porque, casualidades o no, la llegada del más divertido de los cacharritos coincidía con la venida de mis primas desde Alicante y desde Canarias, como si esos dioses inventados e infantiles obraran el milagro de la fuerza centrípeta y las acercara hasta Isla. Y era la locura, la efervescencia estival. Nunca tantas risas en cada viraje, brazos en alto justo con la velocidad punta, mi hermana que se me iba a punto de volar en el coche de delante, tres más dos nos repartíamos mientras se nos rompían las cajas por no poder expulsar tanta carcajada. Venga, otra vez, otra vez. Y otra vez a la cola para pillarnos un jolgorio en cada vez menos vueltas, que es que hay que venir cuando hay poca gente, que, si no, ni nos enteramos. Velas ando poniendo a la Virgen de la Algarabía para que este año llegue a tiempo y no se quede sin sitio en el recinto ferial de mi pueblo la atracción más divertida jamás inventada (y mira que las hay). Porque la fuerza centrífuga del “adeene” de los Noriega amenazan con inundar La Gola de risas y abrazos atrasados. Temblad, carmelitas.