7 minute read

Testacos, el proyecto que pretende generar herramientas que contribuyan a minimizar la presencia de residuos de antibióticos en la cadena alimentaria

from Albéitar 244

by Grupo Asís

Las antibiorresistencias son una amenaza invisible y suponen un grave problema que afecta a la Salud Pública. Esta investigación pretende contribuir a la reducción de sus devastadoras consecuencias.

Dra. María Jesús Serrano Andrés Investigadora del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) Imágenes cedidas por la autora

La situación sanitaria actual, marcada por la grave pandemia que la humanidad está sufriendo, ha puesto de manifiesto la importancia de una buena salud global en el marco “One Health”. Este enfoque involucra a profesionales multisectoriales con objeto de asegurar un buen estado sanitario no solo de las personas, sino de los animales y el medioambiente desde un punto de vista holístico. Como entidad garante de la salud por excelencia, la Organización Mundial de la Salud considera las antibiorresistencias como una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad (OMS, 2017), ya que la generación de bacterias resistentes a los tratamientos antibióticos hace que estos grandes aliados de la salud se conviertan en compuestos ineficaces ante enfermedades comunes. Tan grave es la situación que, para 2050, se prevé que esta problemática suponga un coste sanitario global de 100 trillones de dólares y sea responsable de la muerte de 10 millones de personas al año frente a las 700.000 actuales, superando a mediados de siglo la mortalidad causada por enfermedades como el cáncer (O’Neill, 2016) (Figura 1).

En muchas ocasiones, el mal uso de los antibióticos en salud humana, ligado a pautas de administración inadecuadas, puede conllevar la eliminación de residuos antibióticos al medioambiente. Sin embargo, el mayor consumo de estos compuestos se da en sanidad animal (EMA, 2017), uso que, aunque indispensable, conduce a la idea de que una importante puerta de entrada a la generación de resistencias a antibióticos podría ser la cadena alimentaria.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias se amparan en la legislación para asegurar la salubridad de los alimentos a través del establecimiento de medicamentos permitidos para uso veterinario (Reglamento (CE) No 726/2004); de límites máximos de residuos antibióticos permitidos en los alimentos de origen animal (Reglamento (UE) No 37/2010); de la propuesta de periodos de supresión seguros adecuados al medicamento (Reglamento (UE) No 2019/6); de la implementación de métodos de vigilancia con unos requerimientos concretos en los métodos de control (Decisión de la Comisión 2002/657/CE) y de la caracterización de los pla-

FIGURA 1. Muertes atribuibles cada año a la resistencia antimicrobiana y otras enfermedades para el año 2050. Extraído de: O’Neill, J. (2016). Tackling drugresistant infections globally: final report and recommendations.

nes nacionales de vigilancia (Directiva 96/23EC). Así, el uso responsable y los programas de control han permitido lograr que la incidencia de la aparición de alimentos contaminados con residuos de antibióticos se reduzca hasta porcentajes tan bajos como el 0,3 % en 2018 (EFSA, 2020).

Aunque estos datos prueban que las medidas actuales son muy efectivas en cuanto a una mínima incidencia de aparición de residuos antibióticos en productos alimentarios de origen animal, es importante no bajar la guardia. Por otra parte, no hay que infravalorar la problemática ligada a la detección de canales, especialmente de grandes animales, contaminadas. Por un lado, la repercusión económica es importante para los productores, que no solo deben afrontar la pérdida de lo invertido en la cría del animal, sino que dejan de obtener beneficios por su comercialización, además de tener que hacer frente a los correspondientes requerimientos legales. Por otro lado, hay que considerar el impacto que supone para el medioambiente la cría de animales de producción que no van a generar alimentos, no solo por el consumo de recursos (agua, energía, etc.), sino también por las emisiones al medio (aguas residuales, purines, emisiones de gases, etc.) y la complicada gestión de canales contaminadas.

¿QUÉ SE PUEDE HACER AL RESPECTO?

La eficacia de los planes oficiales de control enmarcados en nuestro país en el PNIR (Plan Nacional de Investigación de Residuos) ofrece a los consumidores seguridad. Sin embargo, no contempla la delicada situación de los productores que ven peligrar sus beneficios, en muchos casos, por errores inintencionados o descuidos en la compleja gestión de sus explotaciones. En ese sentido, una buena solución podría venir ligada al desarrollo de planes de autocontrol a nivel de producción, que se llevasen a cabo en granja y ofreciesen seguridad al productor sobre el estado del animal de forma previa a su sacrificio.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que todos los métodos de detección de antibióticos incluidos en los planes oficiales de control se llevan a cabo tras el sacrificio del animal, y la mayor parte de ellos requieren de técnicas largas y laboriosas, material específico y personal cualificado a los que muchas veces no se tiene acceso en el sector primario. Ejemplo de ello son el test de las 5 placas o la caracterización de muestras por técnicas cromatográficas.

En este contexto, surgió la idea de crear una herramienta de detección de residuos antibióticos de fácil uso que ofreciese resultados en un breve intervalo de tiempo, que pudiese ser utilizada por todos los agentes involucrados en los distintos niveles de la cadena alimentaria, y adaptada a su utilización en el animal vivo.

TESTACOS

El proyecto Interreg Poctefa Testacos comenzó su andadura en el año 2018. En el proyecto colaboran empresas privadas, universidades y centros de investigación del sur de Francia y norte de España. En concreto, está liderado por la Universidad de Zaragoza-Instituto Agroalimentario de Aragón y cuenta con la cooperación de la Universidad de La Rioja, la Universidad de Perpigan Vía Domitia, el Laboratorio de Salud Pública del Gobierno Vasco y la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria, el INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) y Zeulab, S.L. (Figura 2). El proyecto surgió con

FIGURA 2. Foto de los socios en una de las reuniones de proyecto.

el objetivo de desarrollar nuevas herramientas para el control de residuos de antibióticos, sulfamidas y quinolonas, tanto en animal vivo como en carne comercializada, con objeto de apoyar al sector productor de la carne en su propósito de minimizar la presencia de residuos de antibióticos en carne.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Los métodos oficiales de control de residuos de antibióticos suelen incluir varios pasos secuenciales en sus investigaciones. En un primer paso, se lleva a cabo un método de cribado que permite el análisis rápido de un elevado número de muestras, de forma que solo aquellas muestras que contengan algún tipo de residuo antibiótico pasarán al segundo nivel, donde se realiza la determinación y cuantificación del compuesto. Estos test de cribado deben ser sensibles y de amplio espectro, y aunque pueden fundamentarse en varias tecnologías, en muchos casos se basan en la inhibición del crecimiento de un microorganismo. Aunque baratos y fáciles de manejar, estos test presentan el inconveniente de llevarse a cabo post mortem; es decir, tras el sacrificio del animal, de forma que no evitan las pérdidas económicas al productor. Con la idea de dar solución a este inconveniente, se plantea la conveniencia de desarrollar un test de este tipo que permita llevar a cabo un autocontrol sencillo a nivel de granja en animales vivos.

Banco de muestras El desarrollo de un test de cribado conlleva ineludiblemente la necesidad de disponer de muestras biológicas con residuos antibióticos que, aunque pueden añadirse de forma artificial, idealmente deberían hallarse en las mismas de forma natural. Con este objeto, se ha creado en el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) un banco de muestras (músculo, sangre, saliva, orina y heces) procedentes de cerdos tratados con antibióticos. Dichas muestras han sido caracterizadas por HPLC-FLD (High Performance Liquid Chromatography with Fluorescence Detection) y LC-MS/MS (Liquid chromatographytandem mass spectrometry) por el Laboratorio de Salud Pública del Gobierno Vasco. Esta colección está compuesta por más de 12.000 muestras y es un banco pionero en muestras naturalmente contaminadas por antibióticos.

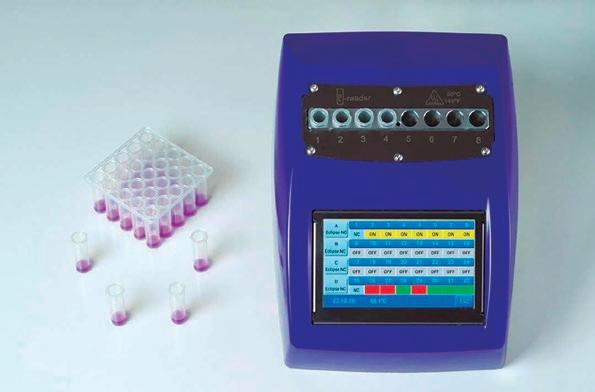

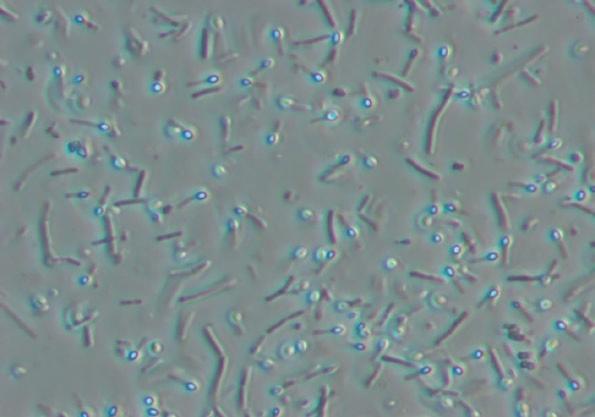

Sistemas de autocontrol en animal vivo El nuevo test de cribado desarrollado está basado en la inhibición del crecimiento de G. stearothermophilus (Figura 3). Tras el estudio de diferentes matrices biológicas, fáciles de obtener del animal vivo y con resultados comparables a los obtenidos post mortem, se ha elegido la sangre para el desarrollo del nuevo test. En la actualidad, el test está siendo validado por Zeulab S.L., empresa especializada en kits de detección de diversas sustancias en alimentos (Figura 4), y sus resultados estarán disponibles en los próximos meses. Sin embargo, aunque se trata de un test de cribado de amplio espectro, el microorganismo utilizado como testigo no es sensible a quinolonas, por lo que ha sido necesario desarrollar otras dos tecnologías para su detección: una

FIGURA 3. Formas esporuladas y vegetativas de Geobacillus stearothermophilus, microorganismo utilizado en el test de cribado.